萨拉萨蒂《流浪者之歌》赏析

小提琴演奏 流浪者之歌 赏析

《流浪者之歌》比较分析作者:失去旷野吉普赛民族对我们来说是一个神秘、陌生的民族,而萨拉萨蒂的《吉普赛之歌》无疑叩开了一扇门,让听众透过琴弦看到了这个以占卜、卖艺为生的民族世代清苦而又饱受歧视的生活,也从他们所挚爱的歌声与舞步背后看到了渗入他们血液中的活泼与乐观。

作为小提琴独奏曲中不朽的名篇,萨拉萨蒂运用十分恰当的手笔描写了这一民族性格的几个侧面,并使小提琴的旋律性与技巧性得到相当完美的结合。

即使之前从未试图了解过这个民族,也会在作品回肠荡气的伤感色彩中连连嗟叹;即使完全不懂小提琴的演奏,也会在音符的“涂抹”与节奏的跳跃中窥得作品中艰涩深奥的小提琴技巧,进而对作品的魅力和演奏家的精彩诠释心荡神驰不已。

难忘课上对穆特和海菲兹两位名家演奏版本的反复“玩味”,课下又听了弗雷德曼与帕尔曼的版本。

几番比较之下,既对课堂上的分析有了更多的理解,也有了一些新的想法与收获。

对也许是先入为主的印象带来的影响,四为大师演奏的版本中,我还是更倾向于前两者,在这里也仅对其谈谈我的一些感受。

首先说说穆特的版本。

“女神”的拉奏技巧工整完美,整首曲子的每个音符都流淌出歌唱性的旋律,给人饱满丰润的感受,既有德意志民族的缜密与严谨,又丝毫不失女性特有的温柔细腻。

听穆特的演奏,我的眼前总会浮现一个女性的形象,一个吉普赛女人的形象,那种女性特有的忧伤不禁唤起人们心中的同情与怜悯。

我没有学过器乐,但我想穆特在演奏时,一定会将自己幻化成一个吉普赛人的形象,融入这个群体中来体会他们的情感,而这是一个怎样的形象?篝火边曼舞,裙摆飞扬,却又饱尝生活的罹难,眉宇间镌刻着沧桑。

可以说,穆特刻画出的形象,具有鲜明的女性情感色彩,而又深深地烙这吉普赛民族性格的印记。

我认为,更重要的一点是,这个形象是倾诉性的,她不是在风中独舞,也不是在罹难中孤身啜泣,历经生活的艰辛,她在寻找倾诉的对象,而这对象,此时此刻便是穆特的听众,便是“台下”的我们。

那开头浓墨重彩的旋律之后,曲调愈发缠绵动人、愈发悲酸忧郁,那不失每个音的细致刻画,正是她的话语,她在私语,时而默默流淌,时而止于哽咽;她在倾吐,恨不得一次道尽她心中的悲苦与不平;而这些,无不源自一个女性心底深处的孱弱一面。

李传韵:《流浪者之歌》

李传韵:《流浪者之歌》流浪者之歌一萨拉萨蒂(1844-1908)《流浪者之歌》是西班牙著名的小提琴演奏家、作曲家萨拉萨蒂创作的。

萨拉萨蒂曾经创作过流传非常广泛的《卡门幻想曲》《浮士德幻想曲》等等,而这首《流浪者之歌》则是萨拉萨蒂最具有个人风格与魅力的作品。

这首乐曲较短,长度不到十分钟,但是,却充分表现了吉普赛民族的本质与特性——豪放宽容,直率热烈,同时对吉普赛民族人民的内心世界也刻画得淋漓尽致。

不可否认,艺术家的创作灵感很大程度来源于与生俱来的天分。

萨拉萨蒂如同莫扎特一样,年龄很小就在音乐艺术上透出了灵性,虽然没有像莫扎特的5岁半就登台演出,萨拉萨蒂12岁的时候就以优异的成绩进入巴黎音乐学院,而15岁就成为公认的小提琴家并在世界各地开始巡回演出。

32年的演出生涯,对他最大的肯定与回报,就是各个国家授予他的多达20多枚的荣誉勋章以及英国剑桥大学的音乐博士学位。

因为萨拉萨蒂精妙绝伦的演奏,当时就有很多的作曲家专门为他量身定作乐曲,以此让他能够充分发挥演奏的技巧以及对乐曲完美无瑕的处理。

直到今天,我们还把他和意大利的帕格尼尼、波兰的维尼亚夫斯基称为近代音乐史上的三大小提琴演巨人。

当然,我们现在要了解的,是萨拉萨蒂作为个优秀的作曲家的故事。

在作曲方面,萨拉萨蒂也非常优秀,他听到比才的歌剧《卡门》,异常激动马上用《卡门》的音乐元素创作了直到现在很多乐演奏会都要演奏的小提罗曲《卡门幻想曲》,而《流浪者之歌》,更是让萨拉萨蒂的创作天赋得到肯定。

吉普赛民族,一个不断游牧迁移的民族,长长的大篷车队,走到哪里唱到哪里、走到哪里跳到哪里的人民,再加上自由、奔放、率直的性格,这些都早已深印在我们的脑海。

而《流浪者之歌》一开始就让我们回到了这熟悉的场景。

听着这样的旋律,似乎我们也在激动,也在和吉普赛的姑娘小伙一起载歌载舞。

乐曲开始的节奏欢快,富有弹性,但是段落不长,很快的,乐曲进入到慢板部分,而最让人得到共鸣的,恰恰是这里。

萨拉萨蒂《流浪者之歌》小提琴名曲赏析

萨拉萨蒂《流浪者之歌》小提琴名曲赏析萨拉萨蒂《流浪者之歌》小提琴名曲赏析《流浪者之歌》也被译为《吉普赛之歌》,是萨拉萨蒂的代表作。

这是一首以匈牙利风格的旋律为主题写成的,但也有人说是他在其家乡西班牙旅行时,吸取了当地的吉普赛人的某些民歌为素材写成的。

总之,这首名曲是以其优美动人、极富特色的旋律,华丽的节奏,高难而丰富的小提琴演奏而风靡世界乐坛,也是全世界所有小提琴演奏家争相演奏的曲目之一。

萨拉萨蒂(1844-1908),西班牙小提琴家、作曲家,这首《流浪者之歌》又名《吉普赛之歌》,是作者最重要的代表作,是作者在匈牙利的布达佩斯旅行时收集到的吉普赛音乐旋律创作的。

吉普赛人对我们来说是一个神秘、陌生的民族,我们只在电影《叶塞妮娅》、《大蓬车》、《巴黎圣母院》中寻觅到他们的一些踪迹。

他们起源于印度北部(现属巴基斯坦),在一次历史事件后开始整个民族的流浪,散布于世界各地。

各国对他们的称呼不同,有称吉普赛人的,有称茨冈人的,有称波希米亚人的,有称弗拉明戈人的,……,但他们自己称自己为罗姆人,不喜欢别的民族对他们的称呼。

吉普赛人不事农桑,永远地流浪,依靠流浪地的城镇和农村的居民谋生。

男人以贩卖家畜、驯兽、补锅(黑白铁匠)和充当乐师为业。

妇女从事算命、卖药、行乞和表演等行业。

他们不与外族通婚,没有国家、法律的概念,他们的道德观念也与我们相去甚远。

国际主流社会往往对吉普赛人采取歧视、排斥的态度。

这首《流浪者之歌》是一首演奏技巧很高的小提琴独奏曲,有管弦乐队伴奏,但不属协奏曲。

很多小提琴家演奏过此曲,唱片版本也很多,有海飞茨、帕尔曼、拉宾、弗雷德里曼、穆特等等。

我手上只有弗雷德里曼和穆特的版本,还无福聆听其他大师的演绎。

这两个版本我喜欢弗雷德里曼多些,下面就以弗雷德里曼版为本介绍听后感。

《流浪者之歌》弗雷德里曼版:/v_show/id_XMzYzODcxODI0.html作品赏析:《流浪者之歌》全曲由四部分组成。

流浪者之歌赏析

外国音乐欣赏课程论文(报告、案例分析)院系物流学院专业物流管理班级 09940713学生姓名钟远翔学号 0994071320任课教师董晓红2010 年 12 月 09 日《流浪者之歌》赏析作品相关信息简介:《流浪者之歌》也被译为《吉普赛之歌》,是西班牙著名小提琴家萨拉萨蒂的代表作。

这是一首以匈牙利风格的旋律为主题写成的,但也有人说是他在其家乡西班牙旅行时,吸取了当地的吉普赛人的某些民歌为素材写成的。

总之,这首名曲以其优美动人、极富特色的旋律,华丽的节奏,高难而丰富的小提琴演奏而风靡世界乐坛,是小提琴独奏曲中的不朽之作,也是全世界所有小提琴演奏家争相演奏的曲目之一。

作者简介:萨拉萨蒂(Sarasate),流芳古今的西班牙著名小提琴家、作曲家。

17岁开始旅行演奏生涯,足迹遍布五大洲,声震世界乐坛,所到之处都受到了盛况空前的热烈欢迎。

长达40多年辉煌的演出活动使他成为了国际知名的演奏家,年逾60岁高龄仍技艺不衰。

萨拉萨蒂的演奏技巧纯熟,音色迷人。

他的演奏既有法国学派典雅、优美的风格,又有热情奔放的西班牙民族民间色彩,音色优雅、飘逸和水晶般的纯净、明亮,听起来宛如优美高妙的花腔女高音。

他那大幅度的颤指,使强烈的感情更加激动人心。

他的同时代人称他为“本世纪末的帕格尼尼”和“花腔表演艺术之王”,他是在炫技表演艺术上使人入迷的、世界上独一无二的小提琴表演艺术家。

创作原型:吉普赛民族在世界上分布广泛,但都是从不定居的流浪民族,世世代代过着清苦而又饱受歧视的生活,但这个民族活泼、乐观、能歌善舞。

作者萨拉萨蒂运用十分恰当的手笔描写了这一民族性格的几个侧面,并使小提琴的旋律性与技巧性得到相当完美的结合。

本曲中的管弦乐伴奏部分,也是作者亲自编配的。

作品赏析:《流浪者之歌》全曲由四部分组成。

第一部分:中板,C小调,4/4拍子。

由强而有力的管弦乐齐奏作为开始,然后主奏小提琴奏出充满忧伤的旋律。

这一部分很短,只是全曲的引子。

浅谈二胡作品《流浪者之歌》

53器乐演奏实践SONG OF YELLOW RIVER / 042020一、《流浪者之歌》背景介绍《流浪者之歌》描写的是吉普赛民族四海为家,过着孤苦无依生活的一种场景。

吉普赛人民没有固定的生活居所,在流浪漂泊的过程中被其他民族部落人民所迫害,但坚强的吉普赛人民展现出了不屈不挠的战斗精神,体现了吉普赛人民坚毅的品格和与世抗争的性格。

据记载说乐曲的创作灵感来源于作者在乡间采风时偶然听到了当时流传的民谣,将民谣作为创作的音乐材料并加以其本身对吉普赛民族的了解和理解。

当他进一步的了解吉普赛人的生活和命运,在感叹生命的同时创作出了这首触动人心的作品。

《流浪者之歌》整曲运用了独特的“吉普赛调式”,在不改变原曲的基本旋律、节奏、曲式结构、音乐内容的基础上进行的改编,只是为适应二胡演奏而做出的细小的调整。

演奏者在演奏移植作品时应该尽量保留原作品的情感,最大程度的还原作曲家作曲时的创作意图。

二、《流浪者之歌》的演奏分析作品的第一部分是引子部分,由第三小节的第三拍开始进入旋律,节奏较为自由,声音通透有力,运弓平稳有力,要有爆发力,使用全弓演奏。

从开始进入旋律后的持续三个小节的音符都为内弦演奏,所以要求擦弦力度均匀并且用力适度,音色要求圆润、通透。

第七小节的音都位于二胡的高把位,二胡在演奏过程中对于高把位的音是需要极好的控制力,要特别注意音色和音准。

两个八度内的旋律琶音由弱渐强,注重连贯性。

在演奏技巧时,演奏琶音要求左手换把的快速准确,右手持弓流畅均匀,音色要饱满并具有颗粒性。

左手手腕的放松、稳定以及手掌的放松是演奏好音色的基础,左手越放松,换把则越没有压力,演奏琶音的障碍也会越小。

整个作品的第一部分表现了吉普赛人民对生活的无奈与对命运的不屈服,不屈不挠的与命运抗争的情绪。

作品的第二部分是曲子的慢板部分,第十三小节开始,引入新的旋律,烘托了忧伤忧郁和激动的氛围。

节奏较为自由,在节奏内作伸缩,音乐语气化很明显,更贴切的表达了吉普赛人民向世人倾诉自己的痛苦的遭遇,对未来美好生活的憧憬与希望,情绪激动。

浅析小提琴作品《流浪者之歌》演奏风格及技巧

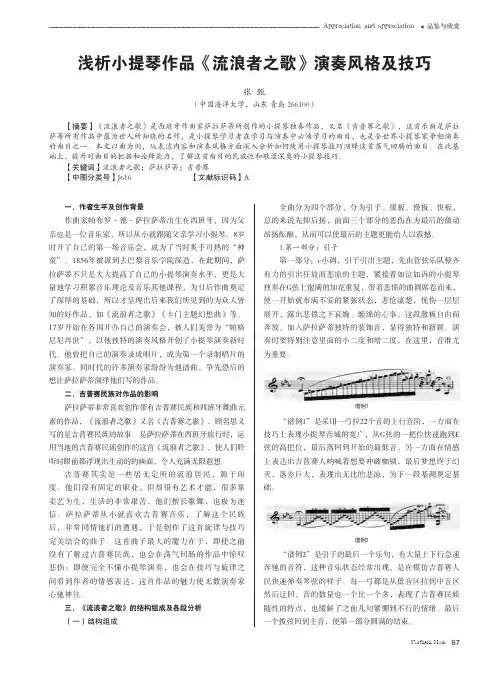

4.第四部分:快板 这一部分是“华丽的快板”部分,是全曲的高潮,要 求小提琴独奏与乐队配合的默契极高。形容吉普赛女郎抛 去之前的悲伤,欢快而且疯狂的跳舞,与之前的慢板形成 强烈的对比,抓住人们的心弦,丝丝入扣。 与第二部分相同,这里也运用了大量的炫技技巧, 甚至每一乐句都是不同的技巧,表现出吉普赛民族能歌 善舞的特点。开头先有管弦乐队激烈的点出主题,然后 小提琴马上演奏出欢乐的主题,后面篇幅大部分都是各 种技巧的十六分音符,最基本的是快速跳弓,由于演奏 很快,而且十六分音符全部带有“·”表示实际演奏谱 面音符时值的一半。这里的自然跳弓起来很困难,必 须从慢到快依次练习。右手的快速拨奏与高音区的滑奏 配合,并时不时重复,充满了欢愉感。然后更具技巧性 的拨奏再现在后面,逐渐走向曲子的最高潮,最后像闪 电般迅速结束在两个拨弦上,非常干净利落,演奏起来 具有无限魅力。

在这三句中表达情感的时候,揉弦起着至关重要的作

68 Northern Music

谱例6

“谱例6”是以第一句为例,四个乐句的节奏型是完全 重复的,里面带有与之前稍有不同的后附点音符,吉普赛 人的歌谣喜欢在每一句的倒数第二个音加长,这里完全尊 重了他们的习惯,重音在后,显的有些特别。这样的节奏 型加上缓慢的揉弦给人以深深忧伤的感觉,就像叹息中夹 杂着一丝哭腔,表演者必须深深的投入,让听的人也感同 身受。

表达忧伤的小提琴名曲

表达忧伤的小提琴名曲一、小提琴与忧伤的交织小提琴这种乐器啊,就像是一位能诉说千般情感的精灵。

那声音,从琴弦上滑出来的时候,就像心底最柔软的情绪被轻轻拨弄。

说到表达忧伤的小提琴名曲,可真是有不少呢。

1. 流浪者之歌这曲子啊,就像是一个孤独的流浪者在诉说自己的故事。

它的开头,那缓慢的旋律就像是流浪者沉重的脚步,每一步都带着疲惫和无奈。

萨拉沙蒂创作这首曲子的时候啊,估计也是把自己对生活中那些漂泊不定、那种孤独无助的感受都融入进去了。

演奏的时候呢,小提琴的声音像是在呜咽,又像是在轻轻叹息。

就像一个人在深夜里,望着天上的星星,思念着远方的家乡,却又不知道自己的归处在哪里。

它的中间部分有一些比较激昂的旋律,这就像是流浪者在回忆自己曾经的梦想,那些充满热血和希望的时刻。

可是啊,这种激昂很快又被忧伤的旋律淹没了,就像现实总是无情地把梦想击碎,最后又只能回到那无尽的孤独和忧伤之中。

2. 沉思沉思这曲子啊,特别的安静、舒缓。

就像一个人坐在一个静谧的湖边,心里却装满了无法言说的忧伤。

马斯涅创作它的时候,可能是在思考一些关于人生、关于爱情之类的深刻问题。

小提琴演奏出来的声音,就像湖面上泛起的微微涟漪,看似平静,却又有着无尽的哀愁。

每一个音符都像是在轻轻叩击着心灵的大门,让你不由自主地沉浸在那种忧伤的情绪里。

好像有什么东西堵在胸口,吐不出也咽不下,只能随着音乐的旋律,在忧伤的海洋里慢慢飘荡。

3. 辛德勒的名单主题曲这曲子可不得了啊。

它是为了纪念那段沉重的历史而创作的。

小提琴在演奏的时候,那声音就像从历史的深处传来的悲叹。

在电影里,当这个音乐响起的时候,画面上那些遭受苦难的人们,那种无助和绝望都被音乐烘托得淋漓尽致。

它的旋律简单却又充满力量,每一个音符都像是一滴眼泪,诉说着战争的残酷、生命的脆弱和人们内心深处的伤痛。

就像在讲述一个个被战争摧毁的家庭,那些失去亲人的痛苦,那些在黑暗中挣扎的灵魂。

二、感受小提琴忧伤之美其实啊,这些小提琴名曲之所以能这么深刻地表达忧伤,是因为小提琴本身的音色就特别适合。

小提琴《流浪者之歌》的艺术魅力

小提琴《流浪者之歌》的艺术魅力

帕布洛·德·萨拉萨蒂(Pablo de Sarasate,1844--1908),十九世纪西班牙小提琴家和作曲家,小提琴法国学派的代表人物,在世界音乐史上,是一颗璀璨的明星。

《流浪者之歌》又被称为《吉普赛之歌》,是一首以匈牙利风格为主题旋律创作的乐曲。

整个作品分成四段阐述乐曲。

第一段:中速,引子。

第二段:慢板,自由的演奏。

第三段:温婉,缓慢的速度。

第四段:极为欢快的快板。

本文通过对作者生平及作品的地域性、情感性、音乐性进行较为深入的剖析与研究,将丰富多彩的演奏技巧(如跳弓、左右手拨弦、滑音、快速换把、换指八度、多变的音色和力度)在乐曲中合理恰当地运用,生动的展现了能歌善舞的吉普赛民族的独特魅力。

音乐艺术不是单一的个体,是社会、风俗文化、语言以及民风、审美等一系列因素的综合体现,音乐作品表达的优美、喜悦、悲伤、哀愁的情感也都是以此为基础。

音乐艺术体现的风格和美感是人们情感的表达,也是抒发内心感受的一种方式和途径。

本文结合音乐美学理论,对吉普赛民族所处的人文环境、作曲家曲风以及如何运用演奏技巧诠释作品内涵进行了较为全面的考察和分析。

本文共分三部分。

第一章:作者生平及作品概述。

第二章:乐曲剖析及演奏分析。

第三章:乐曲艺术魅力与现实指导意义的总结。

【名曲欣赏】小提琴独奏曲《流浪者之歌》

【名曲欣赏】小提琴独奏曲《流浪者之歌》《流浪者之歌》是由西班牙著名小提琴家、作曲家萨拉萨蒂所作,是1878年完成的一首管弦乐队伴奏的小提琴曲,同年在在德国莱比锡首演。

《流浪者之歌》,又名《吉普赛之歌》,小提琴独奏曲中不朽的名篇。

这部作品的素材来源于匈牙利吉普赛民歌音乐,表现了吉普赛民族哀怨忧郁、奔放豪迈的性格特征。

它那荡气回肠的伤感色彩与艰涩深奥的小提琴技巧所交织出来的绚烂效果,任何人听后都会心荡神驰不已。

作曲家名片帕布罗·德·萨拉萨蒂(Pablo de Sarasate,1844-1908)幼年就开始学习小提琴。

十岁开始登台演奏。

1856年萨拉萨蒂进入巴黎音乐学院深造,毕业后在欧美各地巡回演出。

他的演奏技艺精湛,被后人称为“帕格尼尼再世”。

与他同一时代的著名作曲家如布鲁赫、圣-桑、维尼亚夫斯基、德沃夏克等人都曾创作小提琴作品题献给他。

萨拉萨蒂一生中创作了大量的小提琴独奏曲和协奏曲。

代表作品有小提琴独奏曲《吉普赛之歌》(又名《流浪者之歌》、《卡门主题幻想曲》、《哈巴涅拉舞曲》等。

作品分析《流浪者之歌》一共分为四个部分,一开始,小提琴用最强的力度响起扣人心弦的主题,把人的思维引入吉普赛人特有的命运氛围中。

第二部分,是一个慢板,小提琴奏出新的旋律,是一种美丽的忧郁,以技巧性极强的变奏和反复演奏发展,表现出吉普赛人的特殊情调。

第三部分,堪称是世界上最著名的慢板主题之一,充满伤感情调的旋律,如泣如诉,扣人心弦,犹如中国古典诗词中的千古名句,成为千古绝唱。

在第四部分,与之前的两个部分的反差很大,将引领听众走进一个完全不同的境界。

运用各种小提琴高难度的技巧演奏出洋溢生机的音符,显露了吉普赛人热情奔放,他们尽情的欢歌载舞,悲愁被悲痛都已无影无踪。

流浪的吉普赛人吉普赛民族是一个古老的、充满传奇色彩的民族。

人们不知道四处流浪的吉普赛人从哪里来,又要到哪里去。

现代学者们多认为他们源出于印度次大陆,但对于他们向西长途迁徒的时间却难以断定。

印记音乐萨拉萨蒂《流浪者之歌》

印记音乐萨拉萨蒂《流浪者之歌》

萨拉萨蒂-流浪者之歌来自印记音乐00:0008:41

西班牙小提琴家、作曲家萨拉萨蒂的《流浪者之歌》又名《吉普赛之歌》是小提琴独奏曲中不朽的名篇。

回肠荡气的伤感色彩与艰涩深奥的小提琴技巧所交织出来的绚烂效果,任何人听后都会心荡神驰不已。

流浪者之歌文|黑马

流浪者之歌,吉普赛之歌。

脑海里浮现出记忆中那些晃晃荡荡的大篷车……

原住印度北部的吉普赛人,是个神奇的流浪民族,没有国籍和土地,四处漂泊,在夹缝中艰难生存,却天性热情奔放、乐观快活又桀骜不驯,而且能歌善舞,音乐才能优异。

《流浪者之歌》是西班牙小提琴大师萨拉萨蒂的不朽杰作。

在弗里德曼狂野又冷峻的琴弓下,吉普赛人时而如诉如泣悲愤哀怨地倾诉着凄惨的命运,时而热情狂放地自由歌舞享受片刻的快乐,出神入化地描绘出吉普赛人矛盾的感性形象——漂泊流浪、悲情哀伤、乐观坚韧、热情奔放……

每个追梦人都是吉普赛人——追逐梦想的路上,即使忧郁悲伤,

即使无人理解,即使成功遥遥无期,象吉普赛人一样只要还有梦想、音乐和舞蹈,就要坚持乐观走下去。

至于结果,如同吉普赛人为何流浪一样,已经不重要,重要的是一路的风景和快乐。

《流浪者之歌》帕尔曼演奏

作者:黑马,一匹闲居鹭岛的黑马,每日以文字记录音乐,用音乐感悟生活。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《西方室内弦乐艺术赏析》期末论文

情感的盛宴——萨拉萨蒂《流浪者之歌》赏析

提到《流浪者之歌》,多数人的脑海中浮现出的是绚烂的演奏技巧和深沉的、伤感的旋律。

在这一首曲目中,萨拉萨蒂运用恰当的手笔描绘了吉普赛民族性格的几个侧面,并使小提琴的旋律性与技巧性得到了相当完美的结合。

《流浪者之歌》是一首情节性极强的乐曲,仿佛一首诗歌,一个故事,一点点的将吉普赛民族的性格展现在我们眼前。

诗歌有起承转合,故事有跌宕起伏,歌曲同样有情节的起始、发展和高潮。

而在我眼中,若论到情节的跌宕、情感的丰富,《流浪者之歌》无疑是独奏曲中的佼佼者。

在短短的几分钟之内,它用四个部分让我们经历了剧烈的情感变化。

乐曲的开始,强而有力的管弦乐齐奏和主奏小提琴充满忧伤的旋律,就如同一篇文章精彩而简短的开头,将人们带入了吉普赛民族的情感世界。

第二部分,以变奏和反复做技巧性极强的发展,轻巧的泛音和华丽的左手拨弦展现了丰富的主题。

在这一部分,乐曲一点点的向我们诉说吉普赛民族的美丽和忧伤,仿佛美丽的吉普赛女郎含泪的倾诉,让人既惊叹于女郎的美丽,又唏嘘于她颠沛流离、饱受歧视的生活。

随着少女的倾诉,忧郁而伤感的情绪一点点积蓄在心中,终于,在乐曲的第三部分,悲伤的情绪达到顶点。

装上弱音器的小提琴,奏出充满伤感情调的旋律,将悲伤的情绪渲染到了极致,仿佛是少女倾诉后的沉默,不仅倾诉者陷入深沉的哀伤,听者亦入境,唏嘘落泪。

此情此景,恰如白居易《琵琶行》中,琵琶女一曲终了,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”。

若是乐曲就此结束则罢,出人意料的却是,乐曲行至此处,急变为极快的快板,就仿佛突然传来的将这沉重的沉默打破的窗外的歌声和舞蹈。

哭泣的女郎被其鼓舞,擦干泪水重展笑颜,将哀伤和忧郁抛开,加入到这一场愉快的狂欢中,为满座的倾诉者献上绝世的曼妙舞姿,而听众们经历了方才感同身受的悲伤,再看吉普赛女郎且歌且舞,则更加体会到了这舞蹈中蕴含的飞扬的、极致的美。

情绪一点点的高涨,朝气蓬勃的趋于高潮,闪电一般的结束,让人沉浸在余韵中,不能自拔。

由一开始的忧郁、悲伤、到最后极致的欢喜,这样一首乐曲引导着我,沉浮在其缓缓展开的情绪中,且哭且笑,短短几分钟,却仿佛看完了一场跌宕起伏的人间戏剧,经历了情绪剧烈的跌宕起伏,回肠荡气,酣畅淋漓。

音乐是一种神奇的艺术,在高度的抽象和概括之下,它具有极强的感染力和表现力,蕴藏着丰富的内涵,丰富到即使千千万万人听过,但每个人总能听出其中的不同,每个人都有自己的独特的理解。

因而,像《流浪者之歌》这样的情感与内容均十分丰富的作品,不同的演奏者总能为听众呈现不同的听觉体验。

每一个演奏家,理解不同,所表现出来的情感便有差别。

穆特的《流浪者之歌》,情感外露,细腻而浪漫,她呈现出的故事主人公像是一位浪漫美丽的吉普赛少女,时而柔美,时而浪漫热情。

而海菲兹的《流浪者之歌》,丰富的技巧使得情感更加含蓄,他呈现出的叙事主人公,则更像一位已然经历了人世风霜的吉普赛妇女,悲伤的情绪更加内敛而深沉,即使是狂欢中,也带有沉稳和持重。

每一个版本,每个人的理解与喜好更是各有不同。

但忽视这所有的时间的、空间的差距,《流浪者之歌》无论是对于演奏者还是听众,都无疑是一场情感的盛宴。

与如今快餐文化和市场经济下的快餐式廉价音乐不同。

廉价的音乐只能取悦耳朵,其背后的内涵与情感经不起推敲与发掘,因而其生命周期仅限于耳朵的从新鲜到厌倦的过程。

而《流浪者之歌》,其经过作曲家凝练、抽象概括的丰富情感,需要用心去感受、聆听,并在情感的共鸣中达到精神的欢愉,它跨越了时间空间的界限,让听众得以与作曲家、与演奏者进行心灵的交流,只要人类灵魂之美没有变质,其生命便绵延不绝,不断为人们带来新的感动。

不仅《流浪者之歌》,所有音乐史上不朽的名曲也是如此,它们作为人类珍贵的精神食粮,不论何时何地,都是人类最极致的、情感的盛宴。