初中数学《几何辅助线秘籍》中点模型地构造(倍长中线法;构造中位线法)

八年级数学下册《构造中位线》5种常用方法

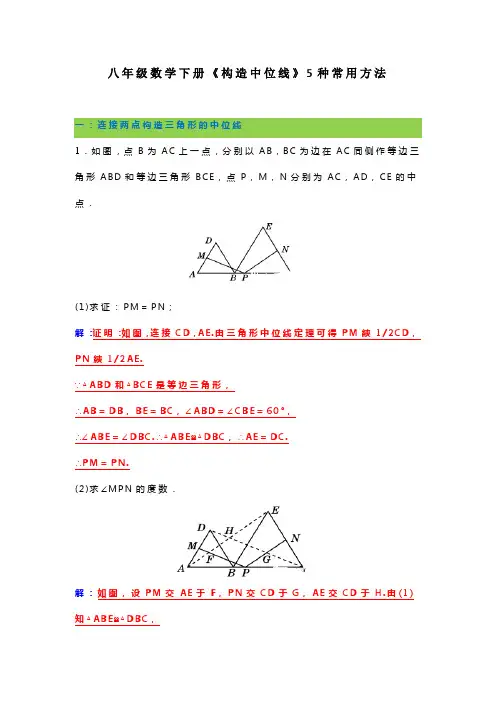

八年级数学下册《构造中位线》5种常用方法一:连接两点构造三角形的中位线1.如图,点B为A C上一点,分别以A B,B C为边在A C同侧作等边三角形A B D和等边三角形B C E,点P,M,N分别为A C,A D,C E的中点.(1)求证:P M=P N;解:证明:如图,连接C D,A E.由三角形中位线定理可得P M綊1/2C D,P N綊1/2A E.∵△A B D和△B C E是等边三角形,∴A B=D B,B E=B C,∠A B D=∠C B E=60°,∴∠A B E=∠D B C.∴△A B E≌△D B C,∴A E=D C.∴P M=P N.(2)求∠M P N的度数.解:如图,设P M交A E于F,P N交C D于G,A E交C D于H.由(1)知△A B E≌△D B C,∴∠B A E=∠B D C.∴∠A H D=∠A B D=60°,∴∠F H G=120°.易证四边形P F H G为平行四边形,∴∠M P N=120°.二:利用角平分线+垂直构造中位线2.如图在△A B C中,点M为B C的中点,A D为△A B C的外角平分线,且A D⊥B D,若A B=12,A C=18,求D M的长.解:如图,延长B D,C A交于N.在△A N D和△A B D中,∠A D N=∠A D B=90°,∴△A N D≌△A B D(A S A).∴D N=D B,A N=A B.∴D M=1/2N C=1/2(A N+A C)=1/2(A B+A C)=15.3.如图,在△A B C中,已知A B=6,A C=10,A D平分∠B A C,B D⊥A D于点D,点E为B C的中点,求D E的长.解:如图,延长B D交A C于点F,∵A D平分∠B A C,∴∠B A D=∠C A D.∵B D⊥A D,∴∠A D B=∠A D F,又∵A D=A D,∴△A D B≌△A D F(A S A).∴A F=A B=6,B D=F D.∵A C=10,∴C F=A C-A F=10-6=4.∵E为B C的中点,∴D E是△B C F的中位线.∴D E=1/2C F=1/2×4=2.三:倍长法构造三角形的中位线4.如图,在△A B C中,∠A B C=90°,B A=B C,△B E F为等腰直角三角形,∠B E F=90°,M为A F的中点,求证:M E=1/2C F.解:证明:如图,延长F E至N,使E N=E F,连接B N,A N.易得M E=1/2A N.∵E F=E N,∠B E F=90°,∴B E垂直平分F N.∴B F=B N.∴∠B N F=∠B F N.∵△B E F为等腰直角三角形,∠B E F=90°,∴∠B F N=45°.∴∠B N F=45°,∴∠F B N=90°,即∠F B A+∠A B N=90°.又∵∠F B A+∠C B F=90°,∴∠C B F=∠A B N.在△B C F和△B A N中,B C=B A∴△B C F≌△B A N.∴C F=A N.∴M E=1/2A N=1/2C F.四:已知一边中点,取另一边中点构造三角形的中位线5.如图,在四边形A B C D中,M、N分别是A D、B C的中点,若A B =10,C D=8,求M N长度的取值范围.解:如图,取B D的中点P,连接P M,P N.解:证明:如图,取A B的中点H,连接M H,N H,则M H=1/2B F,N H=1/2A E.解:证明:如图,取N C的中点H,连接D H,过点H作H E∥A D,交B N的延长线于E.∵A B=A C,A D⊥B C,∴D为B C的中点.又∵H为N C的中点,∴D H∥B N.又∵P D∥E H,∴四边形P D H E是平行四边形.∴H E=P D.又∵P为A D的中点,∴A P=P D.∴A P=E H,易证△A P N≌△H E N,∴A N=N H.∴A N=N H=H C,∴A N=1/2A C.。

中考数学必考几何模型:中点四大模型

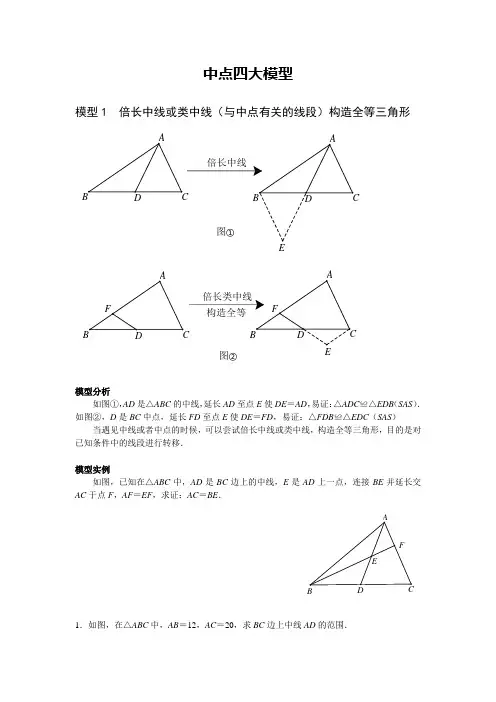

中点四大模型模型1 倍长中线或类中线(与中点有关的线段)构造全等三角形②图①图构造全等倍长类中线倍长中线DCBAFF ACABCDCA模型分析如图①,AD 是△ABC 的中线,延长AD 至点E 使DE =AD ,易证:△ADC ≌△EDB (SAS ). 如图②,D 是BC 中点,延长FD 至点E 使DE =FD ,易证:△FDB ≌△EDC (SAS )当遇见中线或者中点的时候,可以尝试倍长中线或类中线,构造全等三角形,目的是对已知条件中的线段进行转移.模型实例如图,已知在△ABC 中,AD 是BC 边上的中线,E 是AD 上一点,连接BE 并延长交AC 于点F ,AF =EF ,求证:AC =BE .FECA1.如图,在△ABC 中,AB =12,AC =20,求BC 边上中线AD 的范围.BA解:延长AD到E,使AD=DE,连接BE,∵AD是△ABC的中线,∴BD=CD,在△ADC与△EDB中,⎪⎩⎪⎨⎧=∠=∠=DEADBDEADCCDBD,∴△ADC≌△EDB(SAS),∴EB=AC=20,根据三角形的三边关系定理:20-12<AE<20+12,∴4<AD<16,故AD的取值范围为4<AD<16.2.如图,在△ABC中,D是BC的中点,DM⊥DN,如果BM2+CN2=DM2+DN2.求证:AD2=41(AB2+AC2).NMD CA证明:如图,过点B作AC的平行线交ND的延长线于E,连ME.∵BD =DC , ∴ED =DN .在△BED 与△CND 中,∵⎪⎩⎪⎨⎧=∠=∠=DN ED CDN BDE DC BD ∴△BED ≌△CND (SAS ). ∴BE =NC . ∵∠MDN =90°,∴MD 为EN 的中垂线. ∴EM =MN .∴BM 2+BE 2=BM 2+NC 2=MD 2+DN 2=MN 2=EM 2, ∴△BEM 为直角三角形,∠MBE =90°. ∴∠ABC +∠ACB =∠ABC +∠EBC =90°. ∴∠BAC =90°. ∴AD 2=(21BC )2=41(AB 2+AC 2).模型2 已知等腰三角形底边中点,可以考虑与顶点连接用“三线合一”.ABCDDCBA模型分析等腰三角形中有底边中点时,常作底边的中线,利用等腰三角形“三线合一”的性质得到角相等,为解题创造更多的条件,当看见等腰三角形的时候,就应想到: “边等、角等、三线合一”. 模型实例如图,在△ABC 中,AB =AC =5,BC =6,M 为BC 的中点,MN ⊥AC 于点N ,求MN 的长度.NM CB A解答: 连接AM .∵AB =AC =5,BC =6,点M 为BC 中点, ∴AM ⊥BC ,BM =CM =21BC =3. ∵AB =5, ∴AM =4352222=-=-BM AB .∵MN ⊥AC ,∴S △ANC =21MC ·AM =21AC ·MN . 即:21×3×4=21×5×MN .∴MN =512跟踪练习1.如图,在△ABC 中,AB =AC ,D 是BC 的中点,AE ⊥DE ,AF ⊥DF ,且AE =AF ,求证:∠EDB =∠FDC .F证明:连结AD ,∵AB =AC ,D 是BC 的中点, ∴AD ⊥BC ,∠ADB =∠ADC =90° 在Rt △AED 与Rt △AFD 中,⎩⎨⎧==ADAD AFAB , ∴Rt △AED ≌Rt △AFD .(HL ) ∴∠ADE =∠ADF , ∵∠ADB +∠ADC =90°, ∴∠EDB =∠FDC .2.已知Rt △ABC 中,AC =BC ,∠C =90°,D 为AB 边的中点,∠EDF =90°,∠EDF 绕D 点旋转,它的两边分别交AC 、CB (或它们的延长线)于E 、F .(1)当∠EDF 绕D 点旋转到DF ⊥AC 于E 时(如图①),求证:S △DEF +S △CEF =21S △ABC ; (2)当∠EDF 绕D 点旋转到DE 和AC 不垂直时,在图②和图③这两种情况下,上述结论是否成立?若成立,请给予证明;若不成立, S △DEF 、S △CEF 、S △ABC 又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需要证明.③图②图①图ABDEFACDDCA解:(1)连接CD ;如图2所示: ∵AC =BC ,∠ACB =90°,D 为AB 中点, ∴∠B =45°,∠DCE =21∠ACB =45°,CD ⊥AB ,CD =21AB =BD , ∴∠DCE =∠B ,∠CDB =90°,∵∠EDF =90°,∴∠1=∠2,在△CDE 和△BDF 中,⎪⎩⎪⎨⎧∠=∠=∠=∠B DCB BD CD 21, ∴△CDE ≌△BDF (ASA ),∴S △DEF +S △CEF =S △ADE +S △BDF =21S △ABC ; (2)不成立;S △DEF −S △C EF =21S △ABC ;理由如下:连接CD ,如图3所示:同(1)得:△DEC ≌△DBF ,∠DCE =∠DBF =135° ∴S △DEF =S 五边形DBFEC , =S △CFE +S △DBC ,=S △CFE +21S △ABC , ∴S △DEF -S △CFE =21S △ABC .∴S △DEF 、S △CEF 、S △ABC 的关系是:S △DEF -S △CEF =21S △ABC . 21ABCDE模型3 已知三角形一边的中点,可考虑中位线定理构造中位线取另一边中点EDDA模型分析在三角形中,如果有中点,可构造三角形的中位线,利用三角形中位线的性质定理:DE ∥BC ,且DE =21BC 来解题.中位线定理中既有线段之间的位置关系又有数量关系,该模型可以解决角问题,线段之间的倍半、相等及平行问题.模型实例如图,在四边形ABCD 中,AB =CD ,E 、F 分别是BC 、AD 的中点,连接EF 并延长,分别与BA 、CD 的延长线交于点M ,N .求证:∠BME =∠CNE .NM FEDCBA解答如图,连接BD ,取BD 的中点H ,连接HE 、HF . ∵E 、F 分别是BC 、AD 的中点, ∴FH =21AB ,FH ∥AB ,HE =21DC ,HE ∥NC . 又∵AB =CD ,∴HE =HF .∴∠HFE =∠HEF . ∵FH ∥MB ,HE ∥NC ,∴∠BME =∠HFE ,∠CNE =∠FEH . ∴∠BME =∠CNE .练习:1.(1)如图1,BD ,CE 分别是△ABC 的外角平分线,过点A 作AD ⊥BD ,AE ⊥CE ,垂足分别为D ,E ,连接DE ,求证:DE ∥BC ,DE =12(AB +BC +AC );(2)如图2,BD ,CE 分别是△ABC 的内角平分线,其他条件不变,上述结论是否成立? (3)如图3,BD 是△ABC 的内角平分线,CE 是△ABC 的外角平分线,其他条件不变,DE 与BC 还平行吗?它与△ABC 三边又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,并对其中一种情况进行证明.E D CBA图1G FEDCBA图2FED CBA图31.解答(1)如图①,分别延长AE ,AD 交BC 于H ,K . 在△BAD 和△BKD 中,ABD DBK BD BDBDA BDK ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩∴△BAD ≌ △BKD (ASA ) ∴AD =KD ,AB =KB .同理可证,AE =HE ,AC =HC . ∴DE =12HK .又∵HK =BK +BC +CH =AB +BC +AC . ∴DE =12(AB +AC +BC ).(2)猜想结果:图②结论为DE =12(AB +AC -BC ) 证明:分别延长AE ,AD 交BC 于H ,K . 在△BAD 和△BKD 中ABD DBK BD BDBDA BDK ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩∴△BAD ≌△BKD (ASA ) ∴AD =KD ,AB =KB同理可证,AE =HE ,AC =HC . ∴DE =12HK . 又∵HK =BK +CH -BC =AB +AC -BC∴DE =12(AB +AC -BC )GABCDEKHF 图2(3)图③的结论为DE =12(BC +AC -AB ) 证明:分别延长AE ,AD 交BC 或延长线于H ,K . 在△BAD 和△BKD 中,ABD DBK BD BDBDA BDK ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩∴△BAD ≌△BKD (ASA ) ∴AD =KD ,AB =KB .同理可证,AE =HE ,AC =HC . ∴DE =12KH . 又∵HK =BH -BK =BC +CH -BK =BC +AC -AB∴DE =12(BC +AC -AB ).ABCD EKHF图32.问题一:如图①,在四边形ABCD 中,AB 与CD 相交于点O ,AB =CD ,E ,F 分别是BC ,AD 的中点,连接EF ,分别交DC ,AB 于点M ,N ,判断△OMN 的形状,请直接写出结论.问题二:如图②,在△ABC 中,AC >AB ,D 点在AC 上,AB =CD ,E ,F 分别是BC ,AD 的中点,连接EF 并延长,与BA 的延长线交于点G ,若∠EFC =60°,连接GD ,判断△AGD 的形状并证明.图1NMO F E DC BAE图2G ABCDF2.证明(1)等腰三角形(提示:取AC 中点H ,连接FH ,EH ,如图①)(2)△AGD 是直角三角形如图②,连接BD ,取BD 的中点H ,连接HF ,HE . ∵F 是AD 的中点, ∴HF ∥AB ,HF =12AB . ∴∠1=∠3.同理,HE ∥CD ,HE =12CD , ∴∠2=∠EFC , ∴AB =CD , ∴HF =HE . ∴∠1=∠2.∵∠EFC =60°,∴∠3=∠EFC =∠AFG =60°. ∴△AGF 是等边三角形. ∴AF =FG . ∴GF =FD .∴∠FGD =∠FDG =30°.∴∠AGD =90°,即△AGD 是直角三角形.图2321G A BCDF H模型4 已知直角三角形斜边中点,可以考虑构造斜边中线DCBA模型分析在直角三角形中,当遇见斜边中点时,经常会作斜边上的中线,利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即CD =12AB ,来证明线段间的数量关系,而且可以得到两个等腰三角形:△ACD 和△BCD ,该模型经常会与中位线定理一起综合应用. 模型实例如图,在△ABC 中,BE ,CF 分别为AC ,AB 上的高,D 为BC 的中点,DM ⊥ EF 于点M ,求证:FM =EM .M FEDCBA证明连接DE ,DF .BE ,CF 分别为边AC ,AB 上的高,D 为BC 的中点,DF =12BC ,DE =12BC .DF =DE ,即△DEF 是等腰三角形. DM ⊥EF ,点M 是EF 的中点,即FM =EM .ABCDEFM练习:1.如图,在△ABC 中,∠B =2∠C ,AD ⊥BC 于D ,M 为BC 的中点,AB =10,求DM 的长度.1.解答取AB 中点N ,连接DN ,MN .在Rt △ADB 中,N 是斜边AB 上的中点, ∴DN =12AB =BN =5.∴∠NDB =∠B .在△ABC 中,M ,N 分别是BC ,AB 的中点, ∴MN ∥AC∴∠NMB =∠C ,又∵∠NDB 是△NDM 的外角, ∴∠NDB =∠NMD +∠DNM .即∠B =∠NMD +∠DNM =∠C +∠DNM . 又∵∠B =2∠C ,∴∠DNM =∠C =∠NMD . ∴DM =DN . ∴DM =5.N MD CBA2.已知,△ABD 和△ACE 都是直角三角形,且∠ABD =∠ACE =90°,连接DE ,M 为DE 的中点,连接MB ,MC ,求证:MB =MC .MEDCBA2.证明延长BM 交CE 于G ,∵△ABD 和△ACE 都是直角三角形, ∴CE ∥BD .∴∠BDM =∠GEM .又∵M 是DE 中点,即DM =EM , 且∠BMD =∠GME , ∴△BMD ≌△GME . ∴BM =MG .∴M 是BG 的中点,∴在Rt △CBG 中,BM =CM .3.问题1:如图①,三角形ABC 中,点D 是AB 边的中点,AE ⊥ BC ,BF ⊥AC ,垂足分别为点E ,F .AE 、BF 交于点M ,连接DE ,DF ,若DE =kDF ,则k 的值为 . 问题2:如图②,三角形ABC 中,CB =CA ,点D 是AB 边的中点,点M 在三角形ABC 内部,且∠MAC =∠MBC ,过点M 分别作ME ⊥BC ,MF ⊥ AC ,垂足分别为点E ,F ,连接DE ,DF ,求证:DE =DF .问题3:如图③,若将上面问题2中的条件“CB =CA ”变为“CB ≠CA ”,其他 条件不变,试探究DE 与DF 之间的数量关系,并证明你的结论.图1MF DCBA图2ABCDE FM图3ABCDF M3.解答∵(1)AE ⊥BC ,BF ⊥AC ,∴△AEB 和△AFB 都是直角三角形, ∵D 是AB 的中点, ∴DE =12AB ,DF =12AB .∴DE =DF . ∵DE =KDF , ∴k =1. (2)∵CB =CA , ∴∠CBA =∠CAB . ∵∠MAC =∠MBC ,∴∠CBA -∠MBC =∠CAB -∠MAC ,即∠ABM =∠BAM . ∴AM =BM .∵ME ⊥BC ,MF ⊥AC , ∴∠MEB =∠MF A =90°. 又∵∠MBE =∠MAF ,∴△MEB ≌△MF A (AAS ) ∴BE =AF .∵D 是AB 的中点,即BD =AD , 又∵∠DBE =∠DAF ,∴△DBE ≌△DAF (SAS ) ∴DE =DF .(3)DE =DF .图1M F E DCB A如图,作AM的中点G,BM的中点H,连DG,FG,DH,EH. ∵点D是边AB的中点,∴DG∥BM,DG=12 BM.同理可得:DH∥AM,DH=12AM.∵ME⊥BC于E,H是BM的中点.∴在Rt△BEM中,HE=12BM=BH.∴∠HBE=∠HEB.∴∠MHE=2∠HBE.又∵DG=12BM,HE=12BM,∴DG=HE.同理可得:DH=FG. ∠MGF=2∠MAC.∵DG∥BM,DH∥GM,∴四边形DHMG是平行四边形.∴∠DGM=∠DHM.∵∠MGF=2∠MAC,∠MHE=2∠MBC,∠MBC=∠MAC,∴∠MGF=∠MHE.∴∠DGM+∠MGF=∠DHM+∠MHE.∴∠DGF=∠DHE.在△DHE与△FGD中DG HEDGF DHEDH FG=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴△DHE≌△FGD(SAS)∴DE=DF.图2AB CDEFM。

中考数学几何辅助线:倍长中线法

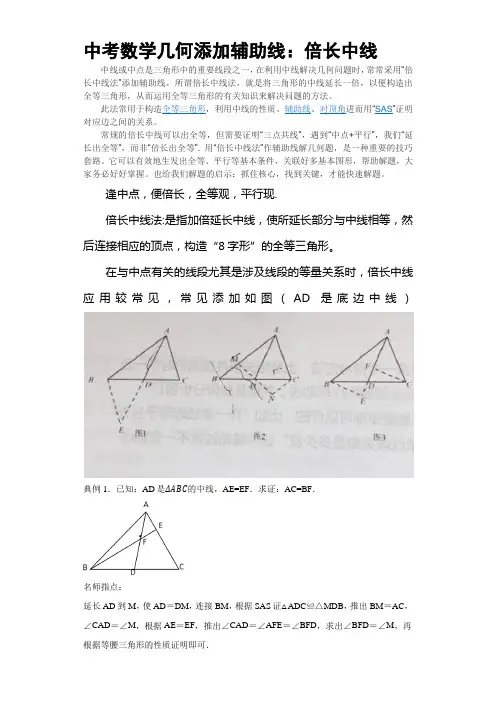

中考数学几何添加辅助线:倍长中线中线或中点是三角形中的重要线段之一,在利用中线解决几何问题时,常常采用“倍长中线法”添加辅助线。

所谓倍长中线法,就是将三角形的中线延长一倍,以便构造出全等三角形,从而运用全等三角形的有关知识来解决问题的方法。

此法常用于构造全等三角形,利用中线的性质、辅助线、对顶角进而用“SAS”证明对应边之间的关系。

常规的倍长中线可以出全等,但需要证明“三点共线”,遇到“中点+平行”,我们“延长出全等”,而非“倍长出全等”. 用“倍长中线法”作辅助线解几何题,是一种重要的技巧套路。

它可以有效地生发出全等、平行等基本条件,关联好多基本图形,帮助解题,大家务必好好掌握。

也给我们解题的启示:抓住核心,找到关键,才能快速解题。

逢中点,便倍长,全等观,平行现.倍长中线法:是指加倍延长中线,使所延长部分与中线相等,然后连接相应的顶点,构造“8字形”的全等三角形。

在与中点有关的线段尤其是涉及线段的等量关系时,倍长中线应用较常见,常见添加如图(AD是底边中线)典例1.已知:AD是ΔABC的中线,AE=EF.求证:AC=BF.名师指点:延长AD到M,使AD=DM,连接BM,根据SAS证△ADC≌△MDB,推出BM=AC,∠CAD=∠M,根据AE=EF,推出∠CAD=∠AFE=∠BFD,求出∠BFD=∠M,再根据等腰三角形的性质证明即可.满分解答:证明:延长AD 到M ,使AD =DM ,连接BM ,∵AD 是△ABC 中线,∴CD =BD ,∵在△ADC 和△MDB 中,{CD =BD∠ADC =∠MDB AD =DM,∴△ADC ≌△MDB (SAS ),∴BM =AC ,∠CAD =∠M ,∵AE =EF ,∴∠CAD =∠AFE ,∵∠AFE =∠BFD ,∴∠BFD =∠CAD =∠M ,∴BF =BM =AC ,即AC =BF .名师点评:倍长中线是常见的辅助线、全等中相关的角、线段的代换是解决问题的关键. 1.如图,在平行四边形ABCD 中,28CD AD ==,E 为AD 上一点,F 为DC 的中点,则下列结论中正确的是( )A .4BF =B .2ABC ABF ∠>∠。

初中数学—中点辅助线做法(自编)

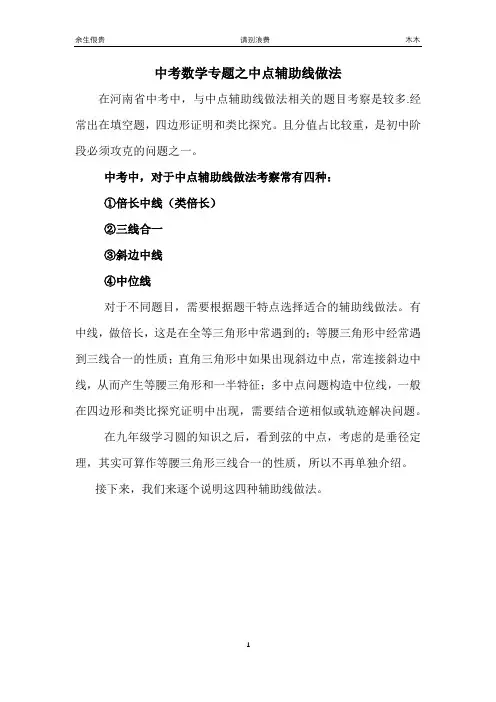

中考数学专题之中点辅助线做法在河南省中考中,与中点辅助线做法相关的题目考察是较多.经常出在填空题,四边形证明和类比探究。

且分值占比较重,是初中阶段必须攻克的问题之一。

中考中,对于中点辅助线做法考察常有四种:①倍长中线(类倍长)②三线合一③斜边中线④中位线对于不同题目,需要根据题干特点选择适合的辅助线做法。

有中线,做倍长,这是在全等三角形中常遇到的;等腰三角形中经常遇到三线合一的性质;直角三角形中如果出现斜边中点,常连接斜边中线,从而产生等腰三角形和一半特征;多中点问题构造中位线,一般在四边形和类比探究证明中出现,需要结合逆相似或轨迹解决问题。

在九年级学习圆的知识之后,看到弦的中点,考虑的是垂径定理,其实可算作等腰三角形三线合一的性质,所以不再单独介绍。

接下来,我们来逐个说明这四种辅助线做法。

1.倍长中线—利用中点构造全等2.特殊三角形的中点(三线合一与斜边中线)3.多中点类型(中位线)文档讲解视频已在本小店上传,请及时查看。

E DCBAEDC BADCB ADCBAEDC B AGFEDCBA典型例题1.如图,在△ABC 中,AB=9,AC =6,D 为边BC 的中点,求AD 的取值范围.2.如图,在△ABC 中,D 是BC 边的中点,E 是AD 上一点,BE =AC ,BE 的延长线交AC 于点F ,求证:∠AEF =∠EAF .3.如图已知△ABC ,AD 是BC 边上的中线,分别以AB 边、AC 边为直角边各向形外作等腰直角三角形,求证EF =2AD .DCBAF EDCBA FEDCBA4.如图,△ABC 中,BD =DC =AC ,E 是DC 的中点,求证,AD 平分∠BAE.5.如图,在直角梯形ABCD 中,E 为AB 边的中点,若AD =2,BC =4,∠DEC =90°,则CD 的长为_______.6.已知△ABC ,AB =AC ,E 、F 分别为AB 和AC 延长线上的点,且BE =CF ,EF 交BC 于G .求证:EG =GF .EDCB AED CBAE F GCBA7.如图,在ABC ∆中,AD 是高线,CE 是中线,CD CE = DF CE ⊥于点F ,求证:F 是CE 的中点.8.如图,在平行四边形ABCD 中,BC =2AB ,CE AB ⊥于点E ,F 为AD 的中点,若54AEF ∠=︒,则B ∠为多少度?9.如图,M 是ABC ∆的边BC 的中点,AN 平分BAC ∠,BN AN ⊥于点N ,若AB =10,BC =15,MN =3,则ABC ∆的周长为多少?FEDCBAFE DCBA NMCBA10.已知ABC ∆中,2B C ∠=∠,M 是BC 的中点,AD BC ⊥于D ,求证:12DM AB =11.如图,AB ∥CD ,E ,F 分别为AC ,BD 的中点,若AB =5,CD =3,则EF 多长?12.如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,E ,F 分别是AB ,CD 的中点,AD ,BC 的延长线分别与EF 的延长线交于点H ,点G ,求证:AHE BGE ∠=∠.CBFE D CB AGH FEDCB A13.如图,在四边形ABCD 中,对角线AC ,BD 交于点O ,E ,F 分别是AB ,CD 的中点,且AC =BD ,求证:OM =ON .14.如图,在ABC 中,D ,E 分别为AB ,AC 上的点,且BD =CE ,M ,N 分别是BE ,CD 的中点,过MN 的直线交AB 于点P ,交AC 于点Q ,求证:AP =AQ .NMF EDCBANMQ PED C BA15.如图以ABC ∆的AB ,AC 边为斜边向外做Rt ABD ∆和Rt ACE ∆,其中ADB ∠和AEC ∠为直角,并且满足ABD ACE ∠=∠,点M 是BC 的中点,连接DM ,ME .求证:DM ME =.【河南中考】16.如图1,在Rt ABC ∆中,90A ∠=︒,AB AC =,点D ,E 分别在边AB ,AC 上,AD AE =,连接DC ,点M ,P ,N 分别为DE ,DC ,BC 的中点. (1)观察猜想图1中,线段PM 与PN 的数量关系是 ,位置关系是 ; (2)探究证明把ADE ∆绕点A 逆时针方向旋转到图2的位置,连接MN ,BD ,CE ,判断PMN ∆的形状,并说明理由;(3)拓展延伸把ADE ∆绕点A 在平面内自由旋转,若4AD =,10AB =,请直接写出PMN ∆面积的最大值.MEDCBA。

通用版2022年九年级数学中考复习专题:与中点有关的辅助线做法

A F

E

BPD

C

九年级中考数学复习

2、如图等腰△ABC中,AB=AC,P是BC上一点,求证:PA2=AB2-PB×PC。 A

BP

C

九年级中考数学复习

3、如图,钝角△ABC中,CD,BE分别是AB,AC边上的高,M,N分别是线段BC, DE的中点。求证:MN⊥DE。

ND EA

B

M

C

九年级中考数学复习

A

A

A

A

B

D

C

E

B

D

C

B

E

DCBDC NhomakorabeaF

E

要点诠释:有些几何题在利用“倍长中线”证完一次全等三角形后,还需再证一次 全三角形,即:“二次全等”。

类型三:构造中位线

已知三角形的两边有中点,可以连接这两个中点构造中位线;已知一边中点,可 以在另一边上取中点,连接构造中位线;已知一边中点,过中点作平行线可构成相 似三角形。如图1,任意三角形ABC两边的中点D、E连接后,可得DE∥BC,DE=1BC

E

A

F

B

D

C

九年级中考数学复习

7、如图,在△ABC中,D为AC上一点,AB=CD,F是AD的中点,M为BC的中点, 连接MF并延长BA的延长线于点E

E j AG FD

B

M

C

九年级中考数学复习

8、如图在四边形ABCD

形面积的四分之一。

3、连接任意四边形四边的中点得到平行四边形,连接矩形四边的中点得到的是菱形

,连接菱形四边的中点得到的是矩形,连接正方形四边的中点得到的是正方形。

九年级中考数学复习

【例题精讲】

类型一:构造中线

中点线型的构造

中点模型的构造知识点睛在几何图形中,与线段中点有关的问题很多,中点问题是中考的必考题型,一般地说,遇到中点问题,我们主要从以下几方面进行解读。

1.还原中心对称图形(倍长中线、“8”字型全等)由于线段本身是中心对称图形,而中点就是它的对称中心,所以遇到线段中点问题,依托中点借助辅助线还原中心对称图形,这样就能将分散的条件巧妙地集中起来,这是解决中点问题最常采用的方法。

2.构造中位线因为三角形中位线在位置关系和数量关系两方面将三角形中的有关线段沟通起来,能将三角形中分散的条件集中起来,或者使图形中隐藏的条件显露出来,所以借助三角形中位线也是解决中点问题的另一个有力武器。

当图形中有中点时,常考虑三角形中位线,必要时还可以作辅助线构造三角形的中位线。

3.与等面积相关的图形变换线段中点的本意,在研究三角形的面积问题时,往往提供了底边相等的条件。

4.等腰三角形形中的“三线合一”“三线合一”是初中阶段平面几何中一个非常重要的结论和解题工具,运用得好往往会使我们的思考过程“柳暗花明”。

5.直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半及其与圆的结合例题精讲 例1在△ABC 中,9,5==AC AB ,则BC 边上的中线AD 的长的取值范围是什么?例2如图,已知在ABC ∆中,AD 是BC 边上的中线,E 是AD 上一点,延长BE 交AC 于F ,AF EF =,求证:AC BE =.FEDC BA变式1如图,已知在ABC ∆中,AD 是BC 边上的中线,E 是AD 上一点,BE=AC 延长BE 交AC 于F ,,求证:AF EF =.FEDC BA变式2如图,在ABC ∆中,AD 交BC 于点D ,点E 是BC 中点,EF AD ∥交CA 的延长线于点F ,交EF 于点G ,若BG CF =,求证:AD 为ABC ∆的角平分线.F GE DCBA例3在Rt ABC ∆中,90A ∠=︒,点D 为BC 的中点,点E 、F 分别为AB 、AC 上的点,且ED FD ⊥.以线段BE 、EF 、FC 为边能否构成一个三角形?若能,该三角形是锐角三角形、直角三角形或钝角三角形?F EDCBA变式1已知AD 为ABC ∆的中线,ADB ∠,ADC ∠的平分线分别交AB 于E 、交AC 于F .求证:BE CF EF +>.FE AB D C变式2如图所示,在ABC ∆中,D 是BC 的中点,DM 垂直于DN ,如果2222BM CN DM DN +=+,求证()22214AD AB AC =+.NMDCBA例4如图所示,BD、CE是三角形ABC的两条高,M、N分别是BC、DE的中点求证:MN⊥DEC例5已知:如图,过△ABC顶点A,在∠A内任引一射线,过B、C作射线的垂线BP、CQ,P、Q为垂足;又M为BC的中点.求证:MP=MQ.B M ACP Q已知:在ABC ∆中,BC AC >,动点D 绕ABC ∆ 的顶点A 逆时针旋转,且AD BC =,连结DC .过AB 、DC 的中点E 、F 作直线,直线EF 与直线AD 、BC 分别相交于点M 、N .F图3图2图1F N MDCE B ANMDCE BAHF (N )DM C E BA⑴ 如图1,当点D 旋转到BC 的延长线上时,点N 恰好与点F 重合,取AC 的中点H ,连结HE 、HF ,根据三角形中位线定理和平行线的性质,可得结论AMF BNE ∠=∠(不需证明).⑵ 当点D 旋转到图2或图3中的位置时,AMF ∠与BNE ∠有何数量关系?请分别写出猜想,并任选一种情况证明.例7如图所示,在ABC ∆中,AB AC =,延长AB 到D ,使BD AB =,E 为AB 的中点,连接CE 、CD ,求证2CD EC =.EDCB A例8如图所示,P 是ABC ∆内的一点,PAC PBC ∠=∠,过P 作PM AC ⊥于M ,PL BC ⊥于L ,D 为AB 的中点,求证DM DL =.LPMD CBA牛刀小试1、已知:如图,∠C=90°,BC=AC ,D 、E 分别在BC 和AC 上,且DM ⊥EM ,M 是AB 的中点,若AE=4,BD=3求DE 的长。

初中数学必背几何模型

一、中点模型1.倍长中线条件:AD 为△ABC 的中线辅助线:延长AD 到点E ,使得AD =DE结论:△ADC ≌△EDB ,AC ∥BE2.连中点构造中位线条件:点D 、E 为AB 、AC 的中点辅助线:连接DE 结论:12DE BC DE BC =,∥3.倍长一边构造中位线条件:点D 为AB 的中点辅助线:延长AC 到点E ,使得AC =CE ,连接BE 结论:12DC BE DC BE =,∥4.构造三线合一条件:AB =AC辅助线:取BC 的中点D ,连接AD结论:AD ⊥BC ,∠BAD =∠CADB5.构造斜边中线条件:∠ABC =90°辅助线:取AC 的中点D ,连接BD 结论:12BD AC AD CD ===二、角平分线模型6.往角两边作垂线条件:AD 平分∠BAC辅助线:过点D 作AB 、AC 的垂线,垂足分别为E 、F结论:△ADE ≌△ADF7.在角的两边截取等长线段条件:AD 平分∠BAC辅助线:在AB 、AC 上取点E 、F ,满足AE =AF ,连接DE 、DF 结论:△ADE ≌△ADF8.过角平分线上一点作垂线条件:AD 平分∠BAC辅助线:过点D 作EF ⊥AD ,交AB 、AC 于点E 、FD CBB CCC结论:△ADE ≌△ADF三、双角平分线模型9.内内模型条件:BD 、CD 平分∠ABC 、∠ACB 结论:1902D A ∠=︒+∠10.内外模型条件:BD 、CD 平分∠ABC 、∠ACE 结论:12D A ∠=∠11.外外模型条件:BD 、CD 平分∠CBE 、∠BCF 结论:1902D A ∠=︒-∠四、平行线模型12.猪蹄模型CA BCC ED条件:AB ∥CD辅助线:过点E 作EF ∥AB结论:∠B +∠D =∠BED13.铅笔头模型条件:AB ∥CD辅助线:过点E 作EF ∥AB结论:∠B +∠D +∠BED =360°14.鸟头模型条件:AB ∥CD辅助线:过点E 作EF ∥AB结论:∠D +∠BED =∠B15.平行线+角平分线模型条件:AB ∥CD ,CE 平分∠ACD结论:AC =AE五、等积模型16.等底等高条件:AD ∥BCFAFBC结论:ABC DBC S S =,ADB ADC S S =17.等高模型条件:B 、C 、D 共线结论:::ABD ADC S S BD CD =18.等底模型条件:AE 、DE 为△ABC 、△DBC 边BC 上的高结论:::ABC DBC S S AE DE =六、对称半角模型19.对称半角模型-含45°角的三角形条件:∠BAC =45°,AD ⊥BC辅助线:作点D 关于AB 的对称点E ,关于AC 的对称点F , 连接AE 、AF 、BE 、CF 、EF结论:△AEF 是等腰直角三角形20.对称半角模型-含30°角的三角形B CB C DED条件:∠BAC =30°,AD ⊥BC辅助线:作点D 关于AB 的对称点E ,关于AC 的对称点F , 连接AE 、AF 、BE 、CF 、EF结论:△AEF 是等边三角形七、旋转半角模型21.旋转半角模型-等腰直角三角形条件:AB =AC ,∠BAC =90°,∠MAN =45°辅助线:将△ABM 绕点A 逆时针旋转90°,得到△ACM ' 结论:ANM ANM '≌,222BM CN MN +=22.旋转半角模型-等边三角形条件:△ABC 是等边三角形,BD =CD ,∠BDC =120°, ∠MDN =60°辅助线:将△BDM 绕点D 顺时针旋转120°,得到△DCM ' 结论:NDM NDM '≌,BM CN MN +=23.旋转半角模型-正方形条件:正方形ABCD ,∠MAN =45°,FEAM'M CAB辅助线:将△ABM 绕点A 逆时针旋转90°,得到△ADM ' 结论:NAM NAM '≌,BM DN MN +=八、自旋转模型24.自旋转模型-等边三角形条件:△ABC 是等边三角形,点P 为其内任意一点辅助线:将△BAP 绕点B 顺时针旋转60°,得到△BCP ' 结论:△BPP '是等边三角形25.自旋转模型-等腰直角三角形条件:△ABC 中,∠BAC =90°,AB =AC ,点P 为△ABC 内任 意一点辅助线:将△BAP 绕点A 逆时针旋转90°,得到△ACP ' 结论:△APP '是等腰直角三角形26.自旋转模型-等腰三角形条件:△ABC 中,AB =AC ,点P 为△ABC 内任意一点,∠BAC =α 辅助线:将△BAP 绕点A 逆时针旋转α,得到△ACP ' 结论:△APP '是等腰三角形M'DNCBAB九、手拉手模型29.手拉手模型-等边三角形条件:△ABC和△CDE都是等边三角形结论:△ACE≌△BCD27.手拉手模型-等腰直角三角形条件:△ABC和△CDE都是等腰直角三角形结论:△ACE≌△BCD,AE⊥BDEE28.手拉手模型-等腰三角形条件:△ABC 和△CDE 都是等腰三角形,CA =CB , CD =CE ,且∠ACB =∠DCE结论:△ACE ≌△BCD30.手拉手模型-正方形条件:四边形ABCD 和AEFH 都是正方形结论:△ABE ≌△ADH ,BE ⊥DH十、最短路程模型31.直线同侧两线段之和最小(将军饮马)条件:点A 、B 在直线l 同侧,点P 为l 上一点辅助线:作点A 关于直线l 的对称点A ',连接A 'B 结论:点P 为A 'B 和l 交点时,AP +BP 最小C32.直线异侧两线段之差最小条件:点A 、B 在直线l 异侧,点P 为l 上一点辅助线:作线段AB 的垂直平分线m结论:点P 为m 和l 交点时,|AP -BP |最小33.直线同侧两线段之差最小条件:点A 、B 在直线l 同侧,点P 为l 上一点辅助线:作线段AB 的垂直平分线m结论:点P 为m 和l 交点时,|AP -BP |最小34.过桥模型(将军饮马)条件:A 、B 为定点,l 1∥l 2,MN 为定长线段且MN ⊥l 1 辅助线:将点A 向上平移MN 的长度得到A ',连接A 'B 结论:点N 为A 'B 与l 1交点时,AM +MN +BN 最小35.四边形周长最小(将军饮马)条件:A 、B 为定点,M 、N 为角两边上的动点辅助线:作点A 、B 关于角两边的对称点A '、B ',连接 lAlAll 1l 2A'B'结论:M、N为A'B'与角两边交点时,四边形ABMN的周长最小B'36.三角形周长最小(将军饮马)条件:A为定点,B、C为角两边上的动点辅助线:作点A关于角两边的对称点A'、A",连接A'A"结论:B、C为A'A"与角两边交点时,△ABC的周长最小37.旋转类最短路程模型条件:线段OA=a,OB=b(a>b),OB绕点O在平面内旋转结论:点B与点N重合时,AB最小;点B与点M重合时,AB最大十一、基本相似模型38.A字型条件:BC∥DE结论:△ABC∽△ADE条件:∠ABC =∠ADE结论:△ABC ∽△ADE39.8字型条件:AB ∥CD结论:△AOB ∽△DOC条件:∠BAO =∠DCO结论:△AOB ∽△COD40.母子型条件:△ABC 中,∠ACB =90°,CD ⊥AB结论:△ABC ∽△ACD ∽△CBD41.一线三等角模型条件:∠B =∠D =∠ACE结论:△ABC ∽△CDECBCC A42.手拉手相似模型条件:△ABC ∽△ADE结论:△ACE ∽△ABD十二、对角互补模型43.对角互补模型-90°全等型条件:∠AOB =∠DCE =90°,OC 平分∠AOB辅助线:过点C 作CM ⊥AO ,CN ⊥BO ,垂足分别为M 、N 结论:△CDM ≌△CEN ,CD =CE ,OD +OEOC ,212OECD S OC 四边形CB ACE AB D CDD44.对角互补模型-120°全等型条件:∠AOB =120°,∠DCE =60°,OC 平分∠AOB辅助线:过点C 作CM ⊥AO ,CN ⊥BO ,垂足分别为M 、N 结论:△CDM ≌△CEN ,CD =CE ,OD +OE =OC ,24OECD S =四边形45.对角互补模型-任意角全等型条件:∠AOB =2α,∠DCE =180°-2α,OC 平分∠AOB辅助线:过点C 作CM ⊥AO ,CN ⊥BO ,垂足分别为M 、N 结论:△CDM ≌△CEN ,CD =CE ,2cos OD OE OC α+=⋅, 2sin cos OEC OCD S S OC αα+=⋅46.邻边相等的对角互补模型条件:四边形ABCD 中,AB =AD ,∠ABC +∠ADC =180°D BAN E OB辅助线:延长CD 到E ,使得DE =BC ,连接AE结论:△ABC ≌△ADE ,CA 平分∠BCD十三、隐圆模型47.动点定长模型条件:AB =AC =AP ,点P 为动点结论:点B 、C 、P 三点共圆,点A 为圆心,AB 为半径48.直角圆周角模型条件:点C 为动点,∠ACB =90°结论:点A 、B 、C 三点共圆,线段AB 的中点为圆心,线段 AB 为直径49.定弦定长模型条件:点P 为动点,固定线段AB 所对的动角∠APB 为定值 结论:点A 、B 、P 三点共圆,线段AB 和BP 的中垂线的交点 为圆心BA50.四点共圆模型①条件:点A 、C 为动点,∠BAD +∠BCD =180°结论:点A 、B 、C 、D 四点共圆,线段AB 和BC 的中垂线的 交点为圆心当∠BAD =∠BCD =90°,BD 为直径51.四点共圆模型②条件:线段AB 为固定长度,点D 为动点,∠C =∠D结论:点A 、B 、C 、D 四点共圆,线段AB 和BC 的中垂线的 交点为圆心CCA当∠C=∠D=90°,AB为直径。

【中考专题】中点模型(通关篇)—三种方法

【中考专题】中点模型(通关篇)—三种⽅法以微课堂⾼中版奥数国家级教练与四位⾼中特级教师联⼿打造,⾼中精品微课堂。

35篇原创内容公众号线段中点是⼏何部分⼀个⾮常重要的概念,和后⾯学习的中线,中位线等概念有着密切的联系.在⼏何证明题中也屡次出现.那么,如果在题中遇到中点你会想到什么?等腰三⾓形三线合⼀;直⾓三⾓形斜边上的中线等于斜边的⼀半;还是中位线定理?今天我们重点探究“倍长中线”法以及平⾏线间夹中点,延长中线交平⾏的应⽤。

建⽴模型模型⼀倍长中线如图,在△ABC中,AD是BC边上的中线.当题中出现中线时,我们经常根据需要将AD延长,使延长部分和中线相等,这种⽅法叫做“倍长中线”.如下图:此时,易证△ACD≌EDB,进⽽得到AC=BE且AC//BE.模型⼆平⾏线夹中点如图,AB//CD,点E是BC的中点.可延长DE交AB于点F.平⾏线间夹中点.处理这种情况的⼀般⽅法是:延长过中点的线段和平⾏线我们把这种情况叫做平⾏线间夹中点相交.即“延长中线交平⾏”此时,易证△BEF≌△CED模型三中位线如图,在△ABC中,点D是AB边的中点.可作另⼀边AC的中点,构造三⾓形中位线.如下图所⽰:由中位线的性质可得,DE//BC且DE=1/2BC.模型运⽤例1、如图,在平⾏四边形ABCD中,AD=2AB,点E是BC边的中点.连接AE,DE.求∠AED的度数.分析:本题的证明⽅法有很多,⽐如利⽤“双平等腰”模型等(前⽂已对这种做法做过讲解,不再赘述.链接:课本例题引出的基本图形——双平等腰模型),这⾥主要讲⼀下平⾏线间夹中点的做法.根据平⾏四边形的性质可知,AB//CD,⼜点E是BC中点,构成了平⾏线间夹中点.当题中出现这些条件时,只需将AE延长和DC的延长线相交,就⼀定会得到全等三⾓形,进⽽得到我们需要的结果.证明:如图,延长AE交DC的延长线于点F.∵四边形ABCD是平⾏四边形∴AB//CD,即AB//DF∴∠BAE=∠CFE,∠B=∠FCE⼜∵点E是BC中点∴BE=CE∴△ABE≌△FCE∴CF=AB=CD,AE=FE∴DF=2CD, ⼜∵AD=2CD∴AD=DF,⼜因为点E是AF的中点∴DE⊥AF即∠AED=90°.反思:对于本题,还可以延长AE⾄点F使EF=AE,连接CF.通过证明△ABE≌△FCE得到AB//CF,利⽤经过直线外⼀点有且只有⼀条直线与已知直线平⾏,得到D、C、F三点共线.再证明△DAF 是等腰三⾓形,利⽤等腰三⾓形三线合⼀得到结论.对于第⼆种⽅法,同学们可以⾃⼰尝试.例2、在△ABC中,AB=AC,点F是BC延长线上⼀点,以CF为边,作菱形CDEF,使菱形CDEF与点A在BC的同侧,连接BE,点G是BE的中点,连接AG、DG.(1)如图①,当∠BAC=∠DCF=90°时,直接写出AG与DG的位置和数量关系;(2)如图②,当∠BAC=∠DCF=60°时,试探究AG与DG的位置和数量关系,(3)当∠BAC=∠DCF=α时,直接写出AG与DG的数量关系.分析:由题可知,DE//BF,且点G是BE的中点,满⾜平⾏线间夹中点,所以可将DG延长与BF 相交.证明:(1)AG=DG,且AG⊥DG.如图,延长DG交BF于点H,连接AH,AD.∵四边形CDEF是正⽅形,∴DE//CF即DE//BC∴∠GBH=∠GED,∠GHB=∠GDF⼜∵点G是BF的中点∴GB=GF∴△GBH≌△GDF(AAS)∴GD=GH,BH=DF∵DE=DC,∴BH=CD因为△ABC是等腰直⾓三⾓形∴AB=AC,∠ACD=180°-45°-90°=45°=∠ABC∴△ABH≌△ACD∴AH=AD,∠BAH=∠CAD∴∠DAH=∠CAD+∠CAH=∠BAH+∠CAH=∠BAC=90°∴△DAH是等腰直⾓三⾓形,⼜∵点G是DH的中点∴AG=DG且AG⊥DG.反思:若将正⽅形绕点C旋转任意⾓度,在旋转的过程中,上述结论还成⽴吗?试试看动画链接:/svg.html#posts/16428(选择复制并打开,可操作演⽰动画效果)(2)AG⊥DG,AG=√3DG如图,延长DG交BF于点H,连接AH,AD.∵四边形CDEF是菱形,∴DE//CF即DE//BC∴∠GBH=∠GED,∠GHB=∠GDF⼜∵点G是BF的中点∴GB=GF∴△GBH≌△GDF(AAS)∴GD=GH,BH=DF∵DE=DC,∴BH=CD因为△ABC是等边三⾓形∴AB=AC,∠ACD=180°-60°-60°=60°=∠ABC∴△ABH≌△ACD∴AH=AD,∠BAH=∠CAD∴∠DAH=∠CAD+∠CAH=∠BAH+∠CAH=∠BAC=60°∴△DAH是等边三⾓形,⼜∵点G是DH的中点∴AG⊥DG.∠DAG=1/2∠DAH=30°∴AG=√3DG动画链接:/svg.html#posts/16429(选择复制并打开,可操作演⽰动画效果)(3)AG⊥DG,DG=AG×tan(α/2)证明:延长DG与BC交于H,连接AH、AD,∵四边形CDEF是菱形,∴DE=DC,DE∥CF,∴∠GBH=∠GED,∠GHB=∠GDE,∵G是BE的中点,∴BG=EG,∴△BGH≌△EGD(AAS),∴BH=ED,HG=DG,∴BH=DC,∵AB=AC,∠BAC=∠DCF=α,∴∠ABC=90°﹣α/2,∠ACD=90°﹣α/2,∴∠ABC=∠ACD,∴△ABH≌△ACD(SAS),∴∠BAH=∠CAD,AH=AD,∴∠BAC=∠HAD=α;∴AG⊥HD,∠HAG=∠DAG=α/2,∴tan∠DAG=tan(α/2),∴DG=AGtan(α/2).动画链接:/svg.html#posts/16430(选择复制并打开,可操作演⽰动画效果)反思:在本题的证明中,我们结合题⽬中给出的平⾏线间夹中点这⼀条件,将DG进⾏延长和BC相交,通过全等使问题得证.对于本题我们也可以采⽤倍长中线法进⾏证明.下⾯⽤倍长中线法对第⼀种情况加以证明.证明:如图,延长AG⾄点H,使GH=AG.连接EH,AD,DH.在△ABG和△HEG中BG=EG,∠AGB=∠HGE,AG=HG∴△ABG≌△HEG∴AB=HE,∠ABG=∠HEG∵AB=AC∴AC=HE∵DE//BC∴∠DEG=∠EBC∴∠HED=∠HEB+∠DEG=∠ABG+∠EBC=∠ABC=45°⼜∠ACD=180°-45°-90°=45°∴∠ACD=∠HED在△ACD和△HED中AC=HE,∠ACD=∠HED,DC=DE∴△ACD≌△HEDDA=DH,∠ADC=∠HDE∴∠ADC-∠HDC=∠HDE-∠HDC即∠ADH=∠CDE=90°所以△ADH是等腰直⾓三⾓形⼜因为点G是AH的中点所以DG=AG,DG⊥AG.上⾯我们⽤倍长中线证明了第⼀种情况,请你对第⼆三问加以证明.反思:在本题的证明过程中,容易犯的⼀个错误是,许多同学看到HE经过点C,就说∠HED=45°.⽽这⼀结论是需要证明的.⼩试⾝⼿如图1,在正⽅形ABCD的边AB上任取⼀点E,作EF⊥AB交BD于点F,取FD的中点G,连接EG、CG.易证:EG=CG且EG⊥CG.(1)将△BEF绕点B逆时针旋转90°,如图2所⽰,则线段EG和CG有怎样的数量和位置关系?请直接写出你的猜想.(2)将△BEF绕点B逆时针旋转180°,如图3所⽰,则线段EG和CG⼜有怎样的数量和位置关系?请写出你的猜想,并加以证明.(3)将△BEF绕点B旋转⼀个任意⾓度α,如图4所⽰,则线段EG和CG有怎样的数量和位置关系?请直接写出结论.前两问较简单,请同学们⾃⾏完成,这⾥只给出第三问的⼏种解法,仅供⼤家参考.解法⼀:如图,延长EG⾄点H,使GH=EG.连接DH,CE,CH.因为点G是DF的中点,所以GF=GD.根据SAS易证△GEF≌△GHDEF=HD且∠GEF=∠GHD,所以EF//DH.分别延长HD与EB交于点K,HD的延长线交BC于点M.如下图:因为EB⊥EF,⽽EF//DH,所以EK⊥HK,即∠BKM=∠MCD=90°.⼜∠BMK=∠CMD.根据三⾓形的内⾓和,可得∠KBM=∠MDC.所以∠EBC=∠HDC.⼜EB=HD,BC=DC所以△EBC≌△HDC.所以CE=CB且∠ECB=∠HCD.所以∠ECB=90°,即△BCE是等腰直⾓三⾓形,⼜因为点G是斜边EB的中点,所以CG⊥GE且CG=GE.⽹址链接:/svg.html#posts/16284(选中并打开⽹址看动态图)解法⼆:如图,延长CG⾄点N,是GN=CG.连接FN,EN,EC.以下过程可参照解法⼀⾃⾏完成解法三:延长FE⾄点P使得EP=EF,连接BP;延长DC⾄点Q,使得CQ=CD,连接BQ.连接FQ,DP。

2025年中考数学二轮复习几何模型突破课件:模型1中点辅助线作法

A.6

B.5.5

C.6.5

D.5

【解析】连接BE.∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=90°.∵AD=12,E为

1

AD 的 中 点 , ∴ AE = AD = 6. ∵ AB = 8 , ∴ 在 Rt△ABE 中 , BE =

2

2 + 2 =10.∵G,H分别为EF,BF的中点,∴GH是△BEF的中位

1

1

BD.∵BD⊥AC,AE=BD,∴EF⊥AC,EF= AE,∴∠CFE=∠AFE

2

2

=90°,∠EAF=30°,∴∠AEF=60°.又∵∠C=55°,∴∠CEF=

35°,∴∠AEB=180°-∠AEF-∠CEF=85°.故选D.

2.如图,菱形ABCD的对角线BD的长为8,E,F分别是AD,CD边的中

点,连接EF.若EF=3,则菱形ABCD的面积是( A )

A.24

B.20

C.12

D.6

【解析】连接AC.∵E,F分别是AD,CD边上的中点,即EF是△ACD的中

1

1

位线,∴AC=2EF=6,∴S菱形ABCD= AC·BD= ×6×8=24.故选A.

2

2

3.如图,在矩形ABCD中,AB=8,AD=12,E为AD的中点,F为CD边上

AD,∠B=∠DCB,∠A=∠ACD

模型

总结

当遇等腰三角形底边上的中点

当遇直角三角形斜边上的

时,考虑作底边上的中线,利用 中点时,考虑作斜边上的

“三线合一”解题

中线

例2

如图,在等腰直角三角形ABC中,∠ABC=90°,D为边AC的中

点,过点D作DE⊥DF,交AB于点E,交BC于点F,连接EF.若AE=4,

倍长中线模型,构造全等证明线段或角之间的关系

倍长中线模型,全等三角形搭桥,难题分析讲解三角形是初中数学里最基本的几何图形,而其边上,又是很常见的条件。

当涉及三角形问题时,常采用延长中线一倍的办法,即倍长中线法,实现角和线段的转化,以此来作辅助线解题。

好处是通过此法构造全等三角形继而得到平行,也可以证明三角形全等,可将分散的条件集中在一个三角形内解题,常常出奇制胜,化腐朽为神奇。

且看模型,和模型产生的基本结论.倍长中线法的过程:延长某某到某点,使某某等于某某,使什么等于什么(延长的那一条),用SAS证全等(其中有对顶角相等)例1:△ABC 中,AB=5,AC=3,求中线AD 的取值范围。

分析:延长AD 至E ,使ED=AD ,连接BE ,见模型1,可证△ABD 与△ECD 全等,把AB 边转移到EC 上了,再看△AEC ,用第三边大于两边之差小于两边之和可解。

【归纳总结】1. 三角形的三边关系是求线段范围的常用方法.2. 出现中线时,常考虑倍长中线构造全等三角形,实现线段的转化.例 2:已知在△ABC 中,AD 是 BC 边上的中线, E 是AD 上的一点,且BE=AC ,延长BE 交AC 于F ,求证:AF=EF延长ED 至G ,使GD=ED ,利用SAS 可证△BED与△CGD 全等,把BE 转移到GC 上,∠G=∠1,由已知BE=AC ,得到GC=AC ,由等腰三角形性质可知∠G=∠3,通过∠G 传递,得到∠2=∠3,得证AF=EF例3:已知:如图,在△ABC 中,AB ≠AC ,D 、E 在BC 上,且DE=EC ,过D 作DF//BA 交AE 于点F ,DE=AC ,求证:AE 平分∠BAC证明:如图,延长FE 到G ,使EG=EF ,连接CG .在△DEF 和△CEG 中,∵ ,∴△DEF ≌△CEG . ∴DF=GC ,∠DFE=∠G .∵DF ∥AB ,∴∠DFE=∠BAE .∵DF=AC ,∴GC=AC .∴∠G=∠CAE .∴∠BAE=∠CAE .即AE 平分∠BAC⎪⎩⎪⎨⎧==FG FE CEG =∠DEF ∠EC ED例4:如图;在△ABC中,AB=AC,延长AB到D,使得BD=AB,取AB的中点E,连结CD和CE,求证:CD=2CE证明:延长CE至F,使EF=CE,则CF=2CE易证△ACE≌△BFE,∴AC=BF=AB=BD,∠ABF=∠BAC∴∠DBC=∠ACB+∠BAC=∠ABC+∠ABF=∠FBC∴△BCF≌△BCD(SAS)∴CD=CF=2CE【融会贯通】1、在四边形ABCD中,AB∥DC,E为BC边的中点,∠BAE=∠EAF,AF与DC的延长线相交于点F。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

学生姓名学生年级学校

上课时间辅导老师科目

教学重点中点模型的构造(倍长中线法;构造中位线法;构造斜边中线法)教学目标系统有序掌握几何求证思路,掌握何时该用何种方法做辅助线

开场:1.行礼;2.晨读;3.检查作业;4.填写表格

新课导入知识点归纳

1.已知任意三角形(或者其他图形)一边上的中点,可以考虑:倍长中线法(构造全等三角形);

2.已知任意三角形两边的中点,可以考虑:连接两中点形成中位线;

3.已知直角三角形斜边中点,可以考虑:构造斜边中线;

4.已知等腰三角形底边中点,可以考虑:连接顶点和底边中点利用“三线合一”性质.

新课内容做辅助线思路一:倍长中线法

经典例题1:如图所示,在△ABC中,AB=20,AC=12,求BC边上的中线AD的取值范围.

【课堂训练】

1.如图,已知CB、CD分别是钝角△AEC和锐角△ABC的中线,且AC=AB,给出下列结论:

①AE=2AC;②CE=2CD;③∠ACD=∠BCE;④CB平分∠DCE,则以上结论正确的是()

A.①②④

B.①③④

C.①②③

D.①②③④

第1题图第2题图

2.如图,在正方形ABCD中,E为AB边的中点,G、F分别为AD,BC边上的点,若AG=1,BF=2,∠GEF=90°,则GF的长为()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3.如图,在△ABC中,点D、E为边BC的三等分点,则下列说法正确的有()

①BD=DE=EC;②AB+AE>2AD;③AD+AC>2AE;④AB+AC>AD+AE。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

4.如图,在△ABC中,AB>BC,E为BC边的中点,AD为

∠BAC的平分线,过E作AD的平行线,交AB于F,交

CA的延长线于G,求证:BF=CG.

F

G

E D

B C

A

5.如图所示,已知在△ABC 中,AD 是BC 边上的中线,F 是AD 上的一点,连接BE 并延长交AC 于点F ,AE =EF ,求证:AC =BF.

6.如图所示,在△ABC 中,分别以AB 、AC 为直角边向外做等腰直角三角形△ABD 和△ACE ,F

F

D

B

C

A

E

为BC 边上中点,FA 的延长线交DE 于点G ,求证:①DE =2AF ;②FG ⊥DE .

7.如图所示,在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,点D 为BC 的中点,点E 、F 分别为AB 、AC 上的点,且ED ⊥FD.以线段BE 、EF 、FC 为边能否构成一个三角形?若能,该三角形是锐角三角形、直角三角形,或者是钝角三角形?

G

F

B

C

A

D

E

F

D

A

B

C

E

8.四边形ABCD 是矩形,E 是BC 边上的中点,△ABE 沿着直线AE 翻折,点B 落在点F 处,直线AF 与直线CD 交于点G ,请探究线段AB 、AG 、GC 之间的关系.

G

F

E

D

B

C

A

9.如图所示,△ABC 中,点D 是BC 的中点,且∠BAD =∠DAE ,过点C 作CF//AB ,交AE 的延长线于点F ,求证:AF +CF =AB.

做辅助线思路二:构造中位线法

经典例题2:梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AD =12,BC =16,中位线EF 与对角线分别相交于H 和

G ,则GH 的长是________.

F

D

B

C

A

E

【课堂训练】

1.已知,如图,四边形ABCD 中,AB =CD ,E 、F 分别是AD 、BC 的中点,BA 、FE 的延长线相交于点M ,CD 、FE 的延长线相交于点N.求证:∠AME =∠DNE.

A

B

F

C

D

N M E

2.已知,如图,四边形ABCD 中,AC 、BD 相交于点O ,且AC =BD ,E 、F 分别是AD 、BC 的中点,EF 分别交AC 、BD 于点M 、N.求证:OM =ON.

3.BD 、CE 分别是的△ABC 外角平分线,过A 作AF ⊥BD ,AG ⊥CE ,垂足分别是F 、G ,易证FG=

2

1

(AB+BC+AC )。

(1)若BD 、CE 分别是△ABC 的内角平分线,FG 与△ABC 三边有怎样的数量关系?画出图形

D A

B

C

O

E

F

M

N

P

(图1)并说明理由;

(2)若BD、CE分别是△ABC的内角和外角平分线,FG与△ABC三边有怎样的数量关系?画出图形(图2)并说明理由.

4.已知,如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,AD+BC=AB,M 是CD的中点试说明:AM⊥BM。

B C

M

N

A D

5.如图所示,在三角形ABC中,AD是∠BAC的角平分线,BD⊥AD于D,点E是边BC的中点,如果AB=6,AC=14,则求DE的长.

6.如图所示,在△ABC中,∠A+∠B=2∠ACB,BC=8,D为AB的中点,且CD=197

,

2

求AC的长.

做辅助线思路三:构造斜边中线法

经典例题3:如图,△BCD和△BCE中,∠BDC=∠BEC=90°,O为BC的中点,BD、CE交于A,∠BAC=120°,求证:DE=OE.

【课堂训练】

1. 如图,△CDE中,∠CDE=135°,CB⊥DE于B,EA⊥CD于A,求证:CE=2AB.

2.如图,在△ABC中,BD⊥AC于D,CE⊥AB于E,点M、N分别是BC、DE的中点,(1)求证:MN⊥DE;

(2)连结ME、MD,若∠A=60°,求MN

的值.

DE

3.如图,△ABC中,AB=BC,∠ABC=90°,点E、F分别在AB、AC上,且AE=EF,点O、M分别为AF、CE的中点.求证:(1)OM=1

CE;(2)OB=2OM.

2

4.如图,∠DBC=∠BCE=90°,M为DE的中点,求证:MB=MC.

教

学

后

记

学生签名:家长签名:。