溃疡性结肠炎的病因与发病机制研究进展

溃疡性结肠炎发病机制的研究进展

溃疡性结肠炎发病机制的研究进展周婷婷;仝巧云【期刊名称】《胃肠病学和肝病学杂志》【年(卷),期】2012(21)12【摘要】Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease (IBD) characterized by chronic inflammation affecting the colonic mucosa, that can extend to the whole large bowel. While the precise mechanisms underlying the development of UC are not known, sufficient data have been collected to suggest that it results from a complex interplay of genetic, environmental, and immunologic factors. Immune system is very important, but genetic factors and mucosal barrier have been payed more attention. This article reviewed these influence factors about the etiology of ulcerative colitis.%溃疡性结肠炎 (ulcerative colitis,UC) 是一种反复发作的肠道慢性非特异性炎症性疾病,其发病率呈上升趋势,但病因及发病机制仍未完全明确,治疗手段非常有限,近年来难治病例逐渐增多.目前认为,UC主要与遗传、环境、免疫等及其他因素有关,其中免疫因素一直是研究的热点问题.近年来,遗传因素、肠黏膜屏障功能失调也受到越来越多的关注,进一步研究UC的发病机制有望为其治疗提供新的思路.【总页数】4页(P1163-1166)【作者】周婷婷;仝巧云【作者单位】三峡大学第一临床医学院,湖北,宜昌443003;三峡大学第一临床医学院,湖北,宜昌443003;宜昌市中心人民医院消化内科【正文语种】中文【中图分类】R574【相关文献】1.溃疡性结肠炎发病机制及治疗研究进展 [J], 弓艳霞;唐艳萍;牛薇;刘思邈;徐阳2.溃疡性结肠炎的发病机制和药物治疗的研究进展 [J], 何晓瑞3.溃疡性结肠炎发病机制及治疗研究进展 [J], 刘西洋;梅浙川4.免疫因素在溃疡性结肠炎发病机制中的研究进展 [J], 龚建萍;李倩;赵述芳5.溃疡性结肠炎病因和发病机制的现代医学研究进展 [J], 甄建华;黄光瑞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

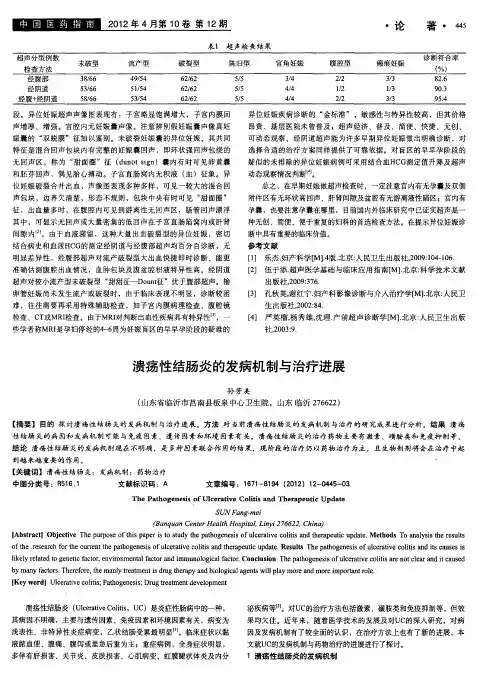

溃疡性结肠炎的发病机制与治疗进展

性 结肠 炎的 病 因和 发病 机制 可 能 与免 疫 因素 、遗 传 因素和环 境 因素 有 关。 溃疡 性 结肠 炎 的 治疗 药物主 要 有 激素 、磺胺 类和 免疫 抑 制等 。

The Pa hoge ssofU l e a i t ne i c r tve Cof sa i nd The a u i i f r pe tc Upda e t

SUN Fa g- e n m i

( a q a e t He l o i l i i 7 6 2 C i B n u nC n r a h s t , n 6 2 , hn e tH p a L y2 I btat 0 jc v h roe fhs ae i t s d e a o e ei o c r i li adt r e t p a . to sT n l i t sl A s c bet e T e up s o ip p rs o t yt t g n s f l a v c is n ea u c dt Meh d oaa s e eu s r l i p t u h p h s u e te ot h p iu e y sh r t

疑似 的未排 除的异位 妊娠病 例 可采用 结合血 H G C 测定 值升 降及超 声 动态观 察情况判 断 。

总之 ,在早 期妊娠做超 声检查 时,一定注意宫 内有无孕囊及 双侧

附件 区有无环状高 回声 、肝 肾间隙及 盆腔有无游 离液性暗 区;富内有 孕囊 ,也要注意孕囊在 哪里 ,目前 国内外临床研究 中 已证实超声 是一

中医药治疗溃疡性结肠炎的研究进展

中医药治疗溃疡性结肠炎的研究进展摘要:溃疡性结肠炎是一种原因不明的慢性非特异性肠道炎症性疾病,在西医治疗上,该病的复发率偏高,疗效时间偏长,价格偏贵等不足。

近期研究表明,中医药在减轻UC患者腹痛、腹泻等临床症状、减少该病的复发等方面取得了显著的疗效。

现将中医治疗UC的辩证分型、经方治疗、中西医结合等方面进行归纳总结。

关键字:溃疡性结肠炎;中医药;研究进展;溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是消化系统常见的疑难病,其发病原因至今无法明确的,临床表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重,病程多在4~6周以上[1]。

现代西医治疗UC,临床上常给予氨基水杨酸制剂、免疫抑制剂、生物制剂、微生态制剂及手术等方法,但仍存在该病的复发率偏高,疗效时间偏长,价格偏贵等不足。

近期的研究表明,中医药在减轻UC患者腹痛、腹泻等临床症状、减少该病的复发等方面取得了显著的疗效。

一、中医的病因病机中国的医学中并没有UC一词,但根据其临床的变现可以反应与UC相应的病名。

2009年中华中医药学会脾胃病分会制定的“溃疡性结肠炎中医诊疗共识意见”[2]将本病归属中医“痢疾”“久痢”和“肠澼”等病范畴。

中医认为UC的病因与外感时邪、饮食不节(洁)、情志不畅、禀赋不足等有关,病机属邪蕴肠腑,气血壅滞,传导失司,脂络受伤。

病位在肠,与肝、脾、肾、肺诸脏密切相关。

二、中医内治法(一)辩证论治李毅等[3]研究表明UC常见中医证型依次为肠道湿热证、脾胃虚弱证、肝郁脾虚证、脾肾阳虚证、寒热错杂证、血瘀肠络证、阴虚肠燥证。

宋晓红[4]将UC分为湿热型、肝郁气滞型、脾阳不振型、脾肾阳虚型;其中治疗湿热型的处方为白术、白头翁、苍术、赤芍各15g,黄芪、木香、白蔻、竹茹、陈皮、黄连、佩兰各10g、桔梗9g、当归12g;治疗肝郁气滞型的处方为白芍、焦三仙、柴胡、香附、桃仁各15g,当归10g,防风、槟榔、大黄、红花、陈皮、炒枳壳各6g;治疗脾阳不振型的处方:土白术、党参、炙黄芪各15g,肉蔻、炙甘草、炮姜、陈皮各10g,柴胡、升麻各9g,当归6g,大枣10枚;治疗脾肾阳虚型的处方:土白术15g,党参、罂粟壳、补骨脂、诃子肉、肉桂、赤芍、吴萸、肉蔻、当归各10g,木香9g;治疗14d后,观察组患者临床治疗总有效率为95.00%(57/60),对照组为 71.67%(43/60)。

溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎概述溃疡性结肠炎是一种病因未明的主要累及直肠、结肠粘膜的慢性非特异性炎症,临床上主要表现为腹痛,腹泻和粘液脓血便和里急后重以及伴有不同程度的全身症状。

该病迄今病因未明,病程漫长,病情轻重不一,常反复发作。

在西方发达国家的患病率一直很高,但是其病因和发病机制至今尚未被完全阐明,在治疗上仍存在较多问题,不仅给患者带来巨大痛苦,而且还存在一定的癌变率[1]。

本文重点讨论祖国医学运用中药内服及灌肠等综合疗法在治疗本病上取得一些较好疗效。

二、病因病机溃疡性结肠炎的病因至今尚未完全明确,一般认为是自身免疫性疾病,发病与自身免疫损伤、遗传、感染、神经精神等因素有关。

近年多项研究结果表明与血液高凝状态存在相关性,微血栓形成可能是的重要发病机制之一,持续的高凝状态可能与患者的临床进展有关,具有促进炎症发生发展的作用。

有研究发现,有血栓形成的疾病的病理过程及临床并发症与组织因子,及组织因子途径抑制物有密切的关系。

何灏澜等[2]研究发现组织因子多表达在溃疡周围粘摸组织中的胞膜和胞浆,呈现棕黄色为阳性,溃疡性结肠炎组织中阳性表达率明显高于正常结肠组织。

组织因子抑制剂多表达为溃疡周围粘摸组织中胞浆内棕黄色细小颗粒,溃疡性结肠炎组织中阳性表达率明显高于正常结肠组织。

祖国古医籍中并无溃疡性结肠炎的病名,但根据其症候学特点,应属“泄泻、“久痢”、“休息痢”等范畴。

《素问·太阴阳明》篇云:“饮食不节,起居不时,阴受之,阴受之则入五腑,入五腑则腹满闭塞,下为飧泄,久为肠”。

中医较早认识到这一疾患,认为病位在大肠,但病理基础在脾虚。

其发病与感受外邪、饮食所伤、情志失调、病后体虚、禀赋不足等密切相关。

溃疡性结肠炎病因复杂,有内因和外因之分 ,内因主要为内伤七情、脾胃虚弱、饮食不节、劳倦所伤;外因主要为外感湿热、疫毒之邪[3]。

其基本病机变化为脾胃受损,湿困脾土,肠道功能失司,病位在肠,脾失健运是关键,同时与肝、肾密切相关。

溃疡性结肠炎的免疫学致病机制研究

溃疡性结肠炎的免疫学致病机制研究(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】溃疡性结肠炎(ulcerative colitis , UC)是以机体免疫功能障碍为主的一种疾病,其临床病理变化复杂,病程漫长,多反复发作、易癌变。

目前尚无明确有效的治疗方法,被世界卫生组织列入疑难病种之一。

本文从诱导抗原、免疫应答异常和神经内分泌-免疫调节改变三个方面,对UC免疫学致病机制进行了概述。

【关键词】溃疡性结肠炎;免疫学致病机制;自身免疫【Abstract】Ulcerative colitis(UC), mainly caused by immune-mediated disorder, is with a long course and recurrent attacks, prone to canceration and complicated in its clinical pathological changes. Now, there is still no clear and effective strategy to cure it. Thus, it is within the WHO list of difficult diseases around the world. This paper makes a tentative generalization on the development of the recent immunopathogenesis of UC, including the inducible antigens、the changes of immune response and the neuroendocrine-immunomodulation.【Key words】ulcerative colitis;immunopathogenesis;autoimmunity距首例溃疡性结肠炎(ulcerative colitis , UC)报道(Wilks,1859年)至今已有100多年,但其病因和发病机制仍未得到详尽的阐明。

溃疡性结肠炎的研究与进展

溃疡性结肠炎的研究与进展作者:武玉杰来源:《青春期健康·人口文化》2014年第08期溃疡性结肠炎(UC),也被称作慢性非特异性溃疡性结肠炎,这是常见的慢性肠道疾病之一,溃疡性结肠炎也是一种原因不明,因素比较多的非特异性炎症。

发生病变的地方主要在整个结肠的黏膜及黏膜下层。

呈连续性弥漫性分布。

多数累及直肠和乙状结肠,主要临床表现为腹痛和腹泻、粘液脓血便与里急后重等,有的患者其肠外表现有关节,眼睛,皮肤的损伤;古代的《内经》里早已经有近似UC的记载,被称作“肠辟”。

后代行医者也多是从“痢疾”“泻泄” “肠风”“便血”或“赃毒”来进行医治。

致使发病与饮食不节、脾胃湿热、情志所伤等有关。

目前血瘀在UC发病中的重要性倍受关注。

在其发病过程中,一旦某一凝血环节被激活,既可以快速的方式参与肠黏膜炎症及其并发症的形成,也构成UC的发病机制之一。

发病的年龄段主要在20~50岁之间,但无显著的性别差异。

1发病率全世界范围内,溃疡性结肠炎的发病率波动在万分之0.05到3.0左右,发病率和患病率与国家经济状况与地域有关,在发展中国家发病率较低,在美国和欧州发病率最高。

2病因与发病机理2.1中医学研究本病属中医学“腹痛”“泄泻”“下痢”“久痢”“休息痢”等范畴。

多因禀赋不足、感受六淫、饮食不洁、情志失调、大病后体虚所致。

可单独致病,亦可多种病因合而为病。

发病机理主要为脾运失职,小肠无以分清泌浊,大肠传导失司,湿浊蕴结,气血凝滞,肠络失和,血败肉腐而成本病。

2.2现代医学关于UC的病机研究2.2.1血淤在UC发病机制中的作用血管的内皮是人机体的重要屏障,如果血管的内皮受到损伤,把血液中的血小板、凝血因子和内皮下的胶原互相分隔开。

通过内皮细胞合成的血栓调节蛋白,在蛋白c/蛋白s途径可维持正常血流;大量地释放出组织型纤溶酶原激活剂,或者通过释放一氧化氮(No)和前列腺素l2,间接地促进了内皮细胞释放(t-PA),抑制了l型纤溶酶原激活物抑制因子,纤溶系统功能因此得到增强;它合成释放的No、类花生酸类活性因子、可以抑制血小板的聚集。

溃疡性结肠炎疾病研究报告

溃疡性结肠炎疾病研究报告标题:溃疡性结肠炎疾病研究报告导言:溃疡性结肠炎是一种常见的自身免疫性疾病,主要影响结肠黏膜,引起慢性炎症和溃疡形成。

病情的发展可能会导致结肠壁的破裂和出血,严重影响患者的生活质量。

本研究旨在深入了解溃疡性结肠炎的病因、发病机制,以及现有的诊断和治疗方法,为临床医生提供更有效的治疗策略。

方法:本研究采用文献综述的方法,收集自相关数据库的研究论文和临床实例。

有效文献的筛选标准包括:研究对象为人类、涉及溃疡性结肠炎的病因、发病机制、诊断和治疗等方面的研究,具备较高的质量和可靠性。

结果:1. 病因:溃疡性结肠炎的确切病因尚不清楚,已知遗传、免疫、环境因素都可能与其发生有关。

2. 发病机制:溃疡性结肠炎是一种免疫系统异常反应导致的慢性炎症疾病,主要涉及免疫细胞、炎症介质、肠道菌群等因素。

3. 诊断:溃疡性结肠炎的诊断通常基于临床症状、内镜检查和组织活检等手段,其他辅助检查如血液检验和影像学检查也有助于明确诊断。

4. 治疗:目前溃疡性结肠炎的治疗主要包括药物治疗和手术治疗两种方法。

常用的药物包括5-氨基水杨酸类药物、糖皮质激素和免疫抑制剂等,手术治疗通常是在药物治疗无效或严重并发症的情况下考虑。

讨论:溃疡性结肠炎是一种复杂的疾病,其病因和发病机制尚不完全清楚,临床诊治面临一定的挑战。

近年来,基因研究、免疫调节和肠道菌群等方面的研究对于溃疡性结肠炎的认识有所提升,为疾病的诊断和治疗提供了新的思路。

结论:溃疡性结肠炎是一种复杂的疾病,其病因尚不明确,发病机制涉及多种因素。

临床诊断主要依赖临床症状、内镜检查和组织活检等手段。

目前的治疗主要包括药物治疗和手术治疗。

未来的研究应重点关注病因与发病机制的深入探索,以及开发更精准、有效的诊断和治疗方法。

溃疡性结肠炎的中医研究论文(五篇材料)

溃疡性结肠炎的中医研究论文(五篇材料)第一篇:溃疡性结肠炎的中医研究论文摘要:中医药治疗溃疡性结肠炎(UC),在病因病机,治法治则,实验研究方面取得了较大进展。

溃疡性结肠炎多以本虚标实为根本,外邪、血瘀、情志等为诱因。

中医的治疗多从分期与分型出发。

目前的实验结果表明中医药能有效抑制炎症细胞的浸润,起到治疗UC的作用。

关键词:溃疡性结肠炎;病因病机;治法;实验研究溃疡性结肠炎(UC)是消化系统的常见疑难病,现代医学对UC 的病因及发病机制尚不明确。

近年来在我国此病的发病率呈现上升趋势,中医对此病的治疗积累了丰富的经验。

根据其发病的主要症状特点,此病大体上相当于中医的“下利”“久泻”“久痢”“肠癖”“痢疾”等范畴。

现通过收集近5年中医药治疗UC的文献,总结UC的病因病机、治法及实验研究,希望能初步构建治疗UC框架,对提高UC的诊治水平有一定的帮助。

1病因病机目前,西医学认为溃疡性结肠炎的病因学尚不明确。

一般与免疫异常有关,寄生虫、肠道细菌、病毒感染、精神创伤、遗传等可能为诱发因素。

戴宝林[1]认为UC多属本虚标实之象,以脾胃虚弱为发病之本,湿热是致病之标,血瘀为局部病理损害。

危北海等[2]认为本病多因初起外邪留滞于大肠,郁热破血致病。

其病变可涉及气分与血分。

初期多属气分,久病则在血分。

焦君良等[3]认为本病是因局部毒邪壅滞,产生包括各种致病因素的毒邪以及病理产物的毒邪,阻碍气机,导致经络阻塞,气血凝滞。

病延日久,必将毒瘀壅滞,进而化瘀成痈,损及脏腑,耗伤正气,而使病情反复发作迁延不愈。

并提出了“从痈论治”治疗观。

俞宜年等[4]认为溃疡性结肠炎属于“久泻、腹痛”范畴,临床多见气血同病,多以肾阳亏虚为本,以肝郁、湿热、血瘀等为标。

2治法2.1分期论治王新月认为在活动期以清热化湿为主,兼以调气行血为辅;在慢性持续期以温补脾肾为主,兼以涩肠固脱为辅;在缓解期以温中补虚,除湿导滞为主。

谭丹[6]认为本病不管是在活动期还是在缓解期,脾虚作为其基本病机都是贯穿整个疾病过程之中的。

溃疡性结肠炎的发病机制和治疗

溃疡性结肠炎的发病机制和治疗目的对溃疡性结肠炎的发病机制进行总结,归纳近年来溃疡性结肠炎疾病治疗方面的进展。

方法对近年来有关溃疡性结肠炎疾病在发病机制以及临床治疗方面所取得的研究成果及文献资料进行查询与分析,在此基础之上,针对溃疡性结肠炎的发病机制和治疗进展进行简要概括与归纳。

结果溃疡性结肠炎疾病发病与遗传因素、免疫因素、感染因素、以及环境因素相关。

当前除通过药物干预方式进行治疗以外,还可针对保守治疗效果不佳的患者、或存在合并并发症的患者以外科手术进行干预。

结论溃疡性结肠炎发病机制众多,所多种因素联合作用的结果。

当前,以保守性药物治疗为溃疡性结肠炎疾病的首选治疗方案,生物制剂干预治疗的优势十分突出,可加大对其的研究力度。

针对保守治疗效果不佳的患者、或存在合并并发症的患者,为加速患者预后,建议通过外科手术方式干预治疗。

标签:溃疡性结肠炎;发病机制;治疗溃疡性结肠炎是一种结肠与直肠慢性炎症性疾病,具有非特异性特征,病变区域为大肠黏膜或大肠黏膜下层,当前对溃疡性结肠炎疾病的发病机制还未形成统一的认识,导致临床治疗缺乏一定的针对性,对患者的正常生活产生了一定的不良影响。

据WHO统计数据显示:溃疡性结肠炎疾病发病率波动在0.5~24.5/100000范围之内,近年来有增长以及年轻化的发展趋势[1]。

及时掌握本病的发病机制,对临床治疗方案进行总结,对于提高本病治疗效果有重要价值。

本文即针对溃疡性结肠炎在发病机制以及治疗进展方面的研究成果进行综合探讨。

1溃疡性结肠炎发病机制溃疡性结肠炎疾病发病与遗传因素、免疫因素、感染因素、以及环境因素相关。

具体可概括为如下几个方面。

1.1遗传因素相关临床研究证实:溃疡性结肠炎疾病发病具有一定的家族遗传性特点。

研究结果显示:同卵双生子溃疡性结肠炎疾病发病率明显高于异卵双生子溃疡性结肠炎疾病发病率。

结肠上皮HLA-DR表达异常可提示溃疡性结肠炎疾病的发生。

1.2免疫因素溃疡性结肠炎疾病被证实属于自身免疫性疾病。

仲景方治疗溃疡性结肠炎研究进展

仲景方治疗溃疡性结肠炎研究进展溃疡性结肠炎(UC)是一种病因尚不明确的非肉芽肿性黏膜慢性炎症和溃疡性病变,呈连续性分布,累及直结肠,具有复发和缓解交替的特点,临床表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便等症状,其发病机制与免疫、遗传、感染及精神因素等有关。

多年来,中医药治疗UC取得良效,尤以仲景方治验最多。

本文汇总近5年仲景方对UC治疗作用及相关机制的研究,为今后经方更好应用于临床提供有益参考。

标签:溃疡性结肠炎;经方;伤寒杂病论;综述目前,炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)分为溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)和克罗恩病(Crohn’s disease,CD)两种疾病。

UC是一种病因尚不明确的大肠黏膜的慢性炎症和溃疡性病变,呈连续性非节段性分布,多累及直乙结肠、左半结肠,主要局限于黏膜及黏膜下层,临床主要表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便等症状,常反复发作、缠绵难愈。

目前认为,其发病与免疫、遗传、感染及精神因素等有关。

根据就诊人数呈逐步增加趋势,UC已成为我国常见消化系统疾病之一。

我国2012年IBD共识意见中提到中医药可治疗UC,并取得良好效果,其中尤以仲景方治验最多。

张仲景《伤寒杂病论》(包括《伤寒论》和《金匮要略》)多次论及“下利”,实则包括痢疾和泄泻两病,但从原文“少阴病,下利便脓血者,桃花汤主之”、“热利下重者,白头翁汤主之”、“下利,寸脉反浮数,尺中自涩,必圊脓血”中的“便脓血”、“下重”、“圊脓血”等字语,可知本病与泄泻不同。

《伤寒杂病论》为后世临证提供了治疗UC的诸多方剂,显效不衰。

兹就近5年来仲景方对UC治疗作用及相关机制的研究进行汇总,为临床应用经方提供参考。

1清利方1.1葛根芩连汤葛根芩连汤最早出自《伤寒论辨太阳病脉证并治》“太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者,葛根黄芩黄连汤主之”。

原方由葛根、黄连、黄芩、炙甘草组成,具有清热除湿、升阳止泻的功效。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

溃疡性结肠炎的病因与发病机制研究进展

溃疡性结肠炎是一种病因尚不十分清楚的直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病。

本病多见于20~40岁年龄患者。

目前,其病因及发病机制仍未完全阐明,现将其病因与发病机制作综述如下。

标签:溃疡性结肠炎;病因;发病机制

溃疡性结肠炎是一种病因尚不十分清楚的直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病[1]。

病变主要限于大肠黏膜与黏膜下层。

临床表现为腹泻、黏液脓血便、腹痛。

本病可发生在任何年龄,多见于20~40岁。

目前,溃疡性结肠炎的病因及发病机制仍未完全阐明,大多数学者认为是免疫、遗传、环境、肠道菌群等多因素共同作用的结果,现将其病因及发病机制作综述如下。

免疫因素

研究发现,UC的发病与免疫因素关系密切,主要原因:①大多数UC患者的病史或家族史中常合并关节炎、结节性红斑、眼的葡萄膜炎与血管炎病变;②UC患者血清中可检测到多种自身抗体(如抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)、原肌球蛋白抗体)存在;③UC的发病与CD4+T细胞密切相关,人体内有Th1和Th2两种T细胞,他们在免疫反应中发挥了重要的效应,在DSS诱导的结肠炎急性期,Th1型反应占优势,而在DSS诱导的结肠炎慢性期,Th2型免疫反应占优势。

因此,Th1/Th2比例失衡是导致UC发病的重要原因[2-3]。

遗传因素

有调查统计显示,UC患者的血缘家族发病率高,大概是5%~15%,且血缘关系越近,发病率越高;UC患者有家族史,丹麦调查表明,单卵双生者,UC 发病率为18.2%,双卵双生者发病率为4.5%,由此不难看出,单卵双生者UC发病率要明显高于双卵双生者,因而证实了UC的遗传倾向性,且其具有复杂性、多重联合基因性和不纯一性。

从全球分布情况来看,UC发生有地区差异,欧美国家要高于亚非国家,城市要高于农村,UC发病率在种族间差异明显,欧美白种人发病率要高于黄种与黑种人[4]。

饮食因素

自80年代以后,随着人们生活水平的提高及饮食结构的改变,尤其是肉类、蛋奶类增加是导致UC患病率增高的主要原因。

有调查显示,UC的诱发因素与饮食不节或不洁关系最为密切,尤其是以生冷、辛辣、肥甘之品最易导致UC的发生[5]。

高糖、高脂肪、高蛋白尤其是奶制品摄入过多而纤维素摄入减少与UC 发病和复发有关,而补充益生菌、膳食纤维、鱼油则具有保护作用[6]。

丁酸盐对结肠黏膜具有保护作用[7],丁酸盐是结肠上皮的主要能量来源,其主要由麦麸、燕麦、黄豆、高纤维素谷类等食物在肠道内经细菌酵解后产生,蔬菜和水果

也有类似作用。

此外,饮食中硫、硫酸盐、动物脂肪、胆固醇、糖分等均和UC 的发生存在相关性。

肠道菌群

尽管UC发病机制目前仍不清楚,但肠道内固有菌丛与UC的关系是近年的研究热点。

有学者认为肠道内致病菌与正常菌群的比例失调是UC发病的触发点。

由于肠道菌群失调或易位,导致肠上皮通透性增加,防御性下降,使肠黏膜功能受损,肠腔内的抗原、内毒素等促炎物质进入肠黏膜固有层,而诱发免疫反应。

另外,由于肠杆菌、肠球菌增加导致内、外毒素释放增加,UC患者原已存在的肠道局部炎症反应和免疫紊乱也随之加重[8-9]。

环境因素

经研究表明,饮食不当、劳累、精神紧张、吸烟、阑尾切除、肠道感染、服用避孕药、妊娠等,可以使易感者对肠道细菌免疫反应能力下降,导致了肠道对正常菌群的耐受性降低,从而诱发了溃疡性结肠炎。

因此,消除环境中的特殊致病因子、预防环境污染的发生以及改变生活方式等,对预防UC的发生及改变其临床进程具有一定作用[10]。

感染因素

尽管到目前为止还没有分离出一种与UC发病密切相关的感染因子,且还不能确定其与细菌、病毒感染的直接关系,但大多数学者都认为感染在UC的发病机制中还是起到了一定作用。

第一,炎症性肠病大多发生在肠道感染之后,而UC则包含于炎症性肠病;第二,有研究发现,UC发作时的大便与健康人的相比,其中大肠杆菌的数量呈有意义性增加,且应用抗生素对UC的治疗可以获得较好效果;第三,部分UC患者的血中检出了巨细胞病毒、轮状病毒、衣原体抗体;第四,粪便分流或旁路手术不仅可以改善UC的症状,还利于防止病情反复及复发。

以上几点都提示UC的发病与感染有着密切关系,而感染在UC发病中的具体作用还有待进一步研究。

其他因素

如精神因素、一氧化氮、血管损伤与血小板聚集、抗内皮细胞抗体等这些因素都与UC的发生有一定的关系。

不少学者对生活习惯、吸烟、避孕药、非甾体类药物与溃疡性结肠炎的关系也有研究,目前意见还很不统一。

综上所述,UC的病因与发病机制是复杂的,且有可能是多种因素共同作用的结果,在目前病因与发病机制并不十分清楚的情况下,加强这方面的研究,对其诊断与治疗都会有极大的帮助。

参考文献

[1]叶任高,陆再英.内科学.北京:人民卫生出版社,2004.

[3]姜杰新.溃疡性结肠炎病因及发病机制的研究进展.医学进修杂志(内科版),2004,12(27):12.

[4]庞雪花,甘华田.神经肽Y在免疫和溃疡性结肠炎发病中的作用.世界华人消化杂志,2010,18(19):2013-2016.

[5]赵曼,高峰.溃疡性结肠炎发病机制研究进展.现代生物医学进展,2010,10(16):3160-3165.

[2]朱立,王新月,于枚,安贺军.120例溃疡性结肠炎患者病因及临床特征分析.中国中医基础医学杂志,2009(15):11.

[6]樊慧丽,陈玉梅.溃疡性结肠炎的发病机制和治疗进展.新进展,2012,1(15):1.

[10]王艳芬,张建民.溃疡性结肠炎的危险因素.医学研究与教育,2010,6(27):3.

[7]徐佰国,王英凯,王策,孟祥伟,王丽.肠道菌群与溃疡性结肠炎.中国老年学杂志,2012(6):32.

[8]庄肇朦,吕宾.溃疡性结肠炎肠黏膜屏障损伤及其相关机制研究进展.胃肠病学,2012(17):8.

[9]孙芳美.溃疡性结肠炎的发病机制与治疗进展.中国医药指南,2012,4(10):12.。