人教版高中地理必修一《1.1第一节 宇宙中的地球》教案三篇(附导学案)

第一章:行星地球

《第一节宇宙中的地球》教案

【教学目标】:

知识和技能

1.了解天体和天体系统的概念

2.了解宇宙的主要组成物质、天体及其类型

3.了解宇宙中一些天体的特征和区别,初步认识各类天体系统之间的层次关系,从而加深对地球的宇宙环境的理解

4.理解地球上存在生物的原因

过程和方法

1.通过阅读分析教材,使学生具有归纳整理知识、提取重点和找出知识间内在联系的自学能力。

2.通过阅读图片、画图和思考等活动,提高学生从图中获取知识的能力。

情感、态度、价值观

通过了解宇宙的物质组成,使学生树立辩证唯物主义思想和正确的宇宙观,并注意识别和抵制伪科学。

【教学重难点】:

1天体系统的层次;

2理解地球是太阳系中一颗普通的行星的含义

3理解地球存在生命的原因

【教学媒体与教具】:

地球仪、地球的卫星照片,星云和星系幻灯片,天文挂图,多媒体、“太阳系模式图”挂图,录像机及自行剪辑九大行星概况、彗星录像节目,投影片或月貌图片。

【教学过程】:

第一课时

一、新课导入

同学们,通过我们初中地理学习,我们已经初步了解地球是太阳系中一颗普通的行星,但对其只是作了一个初步的了解,我们高中阶段继续对其作进一步的介绍。

【板书】第一章行星地球

初中地理的研究范围还只是地球表面,再加上太阳。不过我们知道,我们的世界却不仅限于此。现在我们就面向整个宇宙,来介绍地球的有关知识。

【板书】第一节宇宙中的地球

二、地球在宇宙中的位置

【介绍】人们对宇宙的探索早在人类文明初期就开始了。那时人们用肉眼进行观天,看到日月星辰,而星星又各有不同,有看起来不动的,人称其为恒星;有移动的行星;还有彗星、流星等。后来,人们借助于光学天文望远镜,又发现了星云和星系。再后来,加上射电望远镜,人们还发现了中子星、类星体和黑洞等。所有这些都是宇宙中存在的物质形式,人们通称天体。

【讨论】指导学生阅读课本P2阅读材料,并结合学生自己平时的生活所见,谈谈你在天空中可以看到的星星有哪些?各有什么特点?

【学生回答】略

【总结讲解】天体的主要类型:星光闪烁的恒星、

在星空中移动的行星、圆缺多变的月亮、轮廓模糊的星

云、一闪即逝的流星、拖着长尾的彗星、气体和尘埃(备

注: 1此部分可以采用多媒体手段演示各种天体的主要

特点及各种天体的视形状和特点; 2.引导学生得出结

论:宇宙中物质的存在形式是多种多样的。)

【板书】1、几种常见的天体

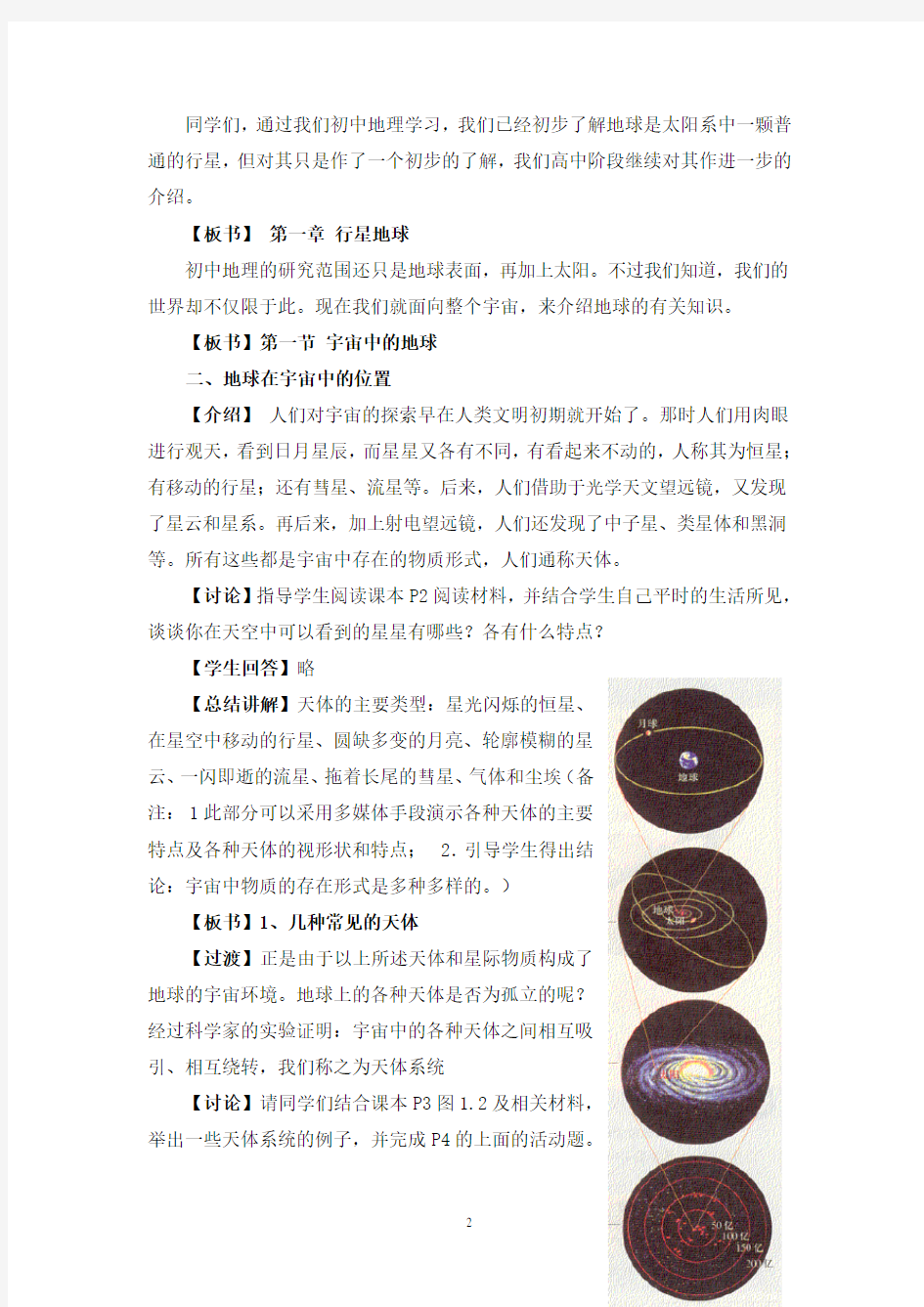

【过渡】正是由于以上所述天体和星际物质构成了

地球的宇宙环境。地球上的各种天体是否为孤立的呢?

经过科学家的实验证明:宇宙中的各种天体之间相互吸

引、相互绕转,我们称之为天体系统

【讨论】请同学们结合课本P3图1.2及相关材料,

举出一些天体系统的例子,并完成P4的上面的活动题。

【学生回答】略

【引导】好,像同学们举出的地月系、太阳系、银河系等都是天体系统。那么,这些系统内的天体是如何相互作用的呢?它们之间存在什么形式的关系呢?(互相吸引;围绕旋转)

【板书】 2、天体系统

【启发讨论】天体系统有大有小,大的天体系统又可包含许多小的天体系统。刚才同学们提到的三个天体系统之间是如何包含的呢?(银河系含太阳系,太阳系含地月系)

【学生回答】略

【讲解】(备注:投影课本P3图1.2讲解)地月系只有两个天体,地球和月球,它们之间的平均距离为38.4万千米;太阳系则包括太阳、九大行星、卫星及其它天体,地球是距离太阳较近的一颗行星,日地距离为1.5亿千米;而银河系是由太阳和千千万万颗恒星组成的恒星集团,象太阳这样的恒星就有2000多亿颗,太阳就处于距银河系中心2.7万光年的位置上。

【讲解】银河系已如此庞大,是否就是最大的天体系统呢?是否就是我们的宇宙呢?还远远不是。利用天文望远镜,我们可以观测到在银河系之外,还有约10亿个类似的天体系统,它们被统称为河外星系。

【多媒体放映】河外星系(仙女座星云,大、小麦哲伦云等)。

人类目前所认识到的整个宇宙,科学家称之为总星系,是最高一级的天体系统。当然,随着空间探测技术的进步,人类对宇宙的认识必然还会进一步扩展。

【讲解】同学们刚才关于活动的回答很好,这里我们一起总结一下:(多媒体投影)

【板书】

第二课时

【复习提问】天体系统的概念及其层次结构?

【新课导入】我们通过以上的学习知道地球是太阳系中的一颗普通的行星,那么太阳系中还有哪些行星哪?他们又有哪些特点?为什么在众多的行星中惟

有地球存在生命呢?这就是我们这节课讨论的主要问题。

【板书】二、太阳系中的一颗普通行星

【启发讨论】阅读教材P4图1.4太阳

模式图思考太阳系周围有几颗行星,它们由

近及远的排列分别是什么?

【学生回答】略

【总结讲解】目前已知太阳系有九大行

星,按照距离太阳由近及远,依次为:水星、

金星、地球、火星、木星、土星、天王星、

海王星、冥王星;在火星、木星之间夹有小行星带。

【板书】1、九大行星

【启发讨论】在太阳系中,九大行星就好像一个家庭中的九个兄弟,有许多共性,请结合有关材料完成P4—P5活动题1、2,并总结九大行星在运动特征和结构特征上有哪些共同之处?

【板书】2.九大行星的运动特征和结构特征

【学生回答】略

【总结讲解】1(1)九大行星在公转的方向相同,均为自西向东转,我们称为同向性。

(2)各大行星的轨道倾角都很小,只有水星和冥王星的大一些,最大也不过17°,说明九大行星的公转轨道近似在同一个平面上,我们称之为共面性。

(3)公转轨道椭圆的偏心率,即焦点到椭圆中心的距离与椭圆半长轴之比,它决定椭圆的形状。偏心率越小,越趋向于圆,当偏心率为0时,轨道就是圆。九大行星的公转轨道的偏心率都很小,说明它们的公转轨道都是接近于圆的椭圆,我们称之为近圆性。

(4)与其他行星相比,地球是太阳系中的一颗普通行星。

2(1)(启发引导)九大行星的质量、大小、化学组成等结构特征既有共性,又有差异。由此,可以将九大行星划分为三类——与地球类似的称之为类地行星,包括水星、金星、地球和火星;体积和质量都大的称之为巨行星,包括木星和土星;第三类是距离太阳远的天王星、海王星、冥王星,称之为远日行星。现在,黑板投影一个表格,看看你能否根据所学的知识填出:

(2)地球与水星、金星、火星相比,没有特殊的地方。

【过渡】通过以上我们对九大行星的了解,我们知道目前只有地球上具有生命存在,这就是我们要讲的下一个问题。

【板书】三、存在生命的星球

【启发讨论】结合教材内容,思考为什么地球是太阳系中唯一存在生命繁衍的行星呢?

【学生回答】略

【总结讲解】地球为生命物质的存在提供了三个最优越的条件,这也是其它行星不具备的条件——(1)日地距离适中(1.496亿km),使地表平均气温为15℃,有利于生命过程的发生和发展;地球上的温度,还有利于水的液态存在。适合生物呼吸的大气:(2)地球的体积、质量适中,吸引大量气体聚集在地球周围,又经过漫长的演化,形成了以氮、氧为主的适合生物呼吸的大气。(3)海洋的形成:由于地球内部放射性元素衰变致热和原始地球重力收缩及地球内部的物质运动等形成了原始大洋,地球最初的单细胞生命就出现在大洋中。(备注:此部分可以模拟演示或讲解地球存在生命的温度、大气、水等条件;假设地

球温度过高或过低对地球生命的影响;引导学生分析地球大气、温度与地球水的关系)

【板书】1、日地距离适中

2、地球的体积、质量适中

3、液态水的存在

【启发提问】宇宙中是否只有地球上存在有生命物质?

根据我们刚才的分析,具有上述两项条件就可以存在的生命物质,而在宇宙中,在其他的恒星系统中,是否也会存在像地球这样的天体?这是非常有可能的!因此,人们通过各种途径,正在不断地探索。

【总结全课】

【巩固练习题】(投影片,当堂完成)

1.为什么说地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星?

2.分析说明地球上存在生命的原因。

【课后探究】阅读有关哥白尼、布鲁诺等的书籍,开一次班级天文学演讲会,讨论学习前人科学探索的精神,结合自己的实际情况谈谈感想。

【板书设计】

第一节宇宙中的地球

一、地球在宇宙中的位置

1、几种常见的天体

二、太阳系中的一颗普通行星

1、九大行星

2.九大行星的运动特征和结构特征

三、存在生命的星球

1、日地距离适中

2、地球的体积、质量适中

3、液态水的存在

《第一节宇宙中的地球》教案

【三维目标】:

知识和技能

1、了解天体的主要类型和天体系统的层次,描述地球的宇宙环境。

2、运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通有特殊的行星,理解地球上存在生命的原因。

3、培养用比较分析的方法解决有关地理问题的能力。

过程与方法

1、分析图片,形成宇宙物质性的观念,形成天体系统各层次的感性认识。

2、利用图表分析法和比较法自主探究地球在太阳系中的普通性和特殊性。

情感、态度与价值观

通过学习帮助学生树立正确的宇宙观。

【教学重点】

1、天体系统的层次及地球在宇宙中的位置

2、地球的普通性和特殊性,地球上存在生命的条件。

【教学难点】

地球上生命存在的原因

【教具、资料】

课本插图、课件、补充材料

【教学过程】:

导入:

地理环境包括自然环境和人文环境,必修一主要学习人类所处的自然地理环境。

目录:地球所处的自然环境包括宇宙环境(第一单元)、大气环境(2.1)、水环境(2.2)、地质环境(2.3)。各个环境相互影响、相互渗透,共同组成了自然地理环境这一整体(第三单元整体性与区域性),这种自然地理环境影响着人类的各种行为活动(第四单元)。

地球所处的宇宙环境

第一单元遵从:宇宙——太阳系——地球,这一顺序,学习了人类社会所处的宇宙环境。

宇宙中的地球

问题:关于宇宙您了解多少(随便说)?

一、宇宙:

随着人类社会的发展及科技水平的提高,我们对于宇宙的认识也在逐渐地深入。

古老的宇宙观地是一块平板,天是一个盖子,(天圆地方)——

天圆如张盖,地阔如圆盘。

公元2世纪托勒密(地心说):宇宙是一个有限的球体,地球外于中心,在这之外还存在很多个天层,月球天处于最内层,而恒星天处于最外

层。它无法解释木星和土星的回旋。

16世纪哥白尼:日心说:太阳是宇宙的中心,地球在自转的同时绕太阳公转。

18世纪天文学家引入星系一词,其实是指宇宙。

20世纪以来大型天文望远镜的利用,以及空间技术的发展,人类已经认识到了上百亿光年的时空区域。

地球宇宙环境的特点:

(1)物质性:

对于宇宙中物质存在的形式,我们称之为天体,仰望夜空,我们会发现形态多种多样的天体:

问题:会看到哪些天体(随便说)?

这些天体在其物质组成,大小,质量,温度等各方面都存在很大的不同。

观察图1—1中的天体:

蟹状星云:这是一个超新星的遗迹,好像是一只螃蟹,所以,我们就叫他蟹状星云。它是900年前一颗超新星爆发之后遗留下来的星云物质。在星云的边缘,我们可以看见一些集中的绿色的、红色的和黄色的细丝,这些东西都是在当时的超新星爆发中被喷射出来的。

《宋会要》中记载:“至和元年(公元1054年)五月,晨出东方,守天关,昼见如太白,芒角四出,色赤白,凡见二十三日”。这是关于一颗超新星的记载,它的残骸,就是我们现在看到的蟹状星云。

土星:距离太阳的第六行星,有美丽的光环,是最美的天体之一,土星的平均密度是九大行星中密度最小的,是太阳系唯一比水轻的行星.在太阳系九大行星中,土星的大小和质量仅次于木星,占第二位。土星环是由无数个小卫星构成的物质系统。它的体积是地球的745倍,质量是地球的95.18倍。

彗星:1997年能用肉眼观测到的彗星,称为“世纪彗星”。

哈雷彗星以英国天文学家哈雷命名。周期为76年。

拖着一条长尾巴在满太阳系横穿的彗星从来就是地球的一大威胁。1910年哈雷彗星回归时,曾有预言说它将和地球相撞,造成许多受不了极度恐惧的人先行自杀。直到5月21日,地球安然通过了哈雷彗星稀薄的彗尾,世界才透过一口气来。

彗木相撞,1994年7月17日至22日的“苏梅克-列维9号”彗星撞击木星事件。《彗星撞地球》

流星:运行于星际间的尘埃颗粒和固体小块称为流星体,如果闯入地球大气,与大气摩擦,产生大量热,从而使尘埃颗粒气化。在该过程中发光而产生的光迹划过长空,称为流星现象。未燃尽落到地球上的残骸称为陨星。

狮子座流星雨:最壮观的流得雨,1966年11月17日美国西部都能看到辉煌无比的狮子座流星雨流星雨,每个时的流星数超过10万甚至达到14万,持续时间为4小时。2001.11.17夜23点~2001.11.18晨5点:最多一小时1000多颗,每分钟40颗。

(2)运动性:宇宙处于不断的运动和发展中,具体表现在天体之间相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

观察图1-2 各种天体系统。

地月系:月球绕地球公转,构成地月系。

太阳系:由中心天体太阳(占太阳系总质量的99.86%)、行星、小行星、彗星、流星体及行星际物质组成。

口诀:水晶球,火烧木变土,天海边。

小行星带位置:火烧木生成的灰尘。

银河系:银河系是太阳所属的一个庞大的恒星集团,约包括2000多亿颗恒星。这种恒星集团叫星系。银河系中大部分恒星分布成扁平的盘状。盘的直径为8万光年。盘的中心有一球状隆起,称为核球。盘的外部由几条旋臂构成。太阳位于其中一条旋臂上,就其光度,质量和位置讲,都只是银河系中一个极普通的成员。

并非天穹上一切发光体都是银河系的一部分。实际上,天穹上的大多数光点是银河系的恒星,但也有相当大量的发光体是与银河系类似的巨大恒星集团,历史上曾被误认为是星云,我们称它们为河外星系,现在已知道存在1000亿个以上的星系,著名的仙女星系、大小麦哲伦星云就是肉眼可见的河外星系。星系的普遍存在,表明它代表宇宙结构中的一个层次,从宇宙演化的角度看,它是比恒星更基本的层次。

总星系:目前我们所观测到的所有的星系的总和,即为总星系。它是目前我们所观测到的宇宙的范围。

以上这些天体系统是不同级别的天体系统:地月系——太阳系——银河系——总星系

二、宇宙中的地球:

1、地球是一颗普通的行星:(九大行星分类:类地,巨、远日);金星离地球最近。

从质量、体积、平均密度、公转与自转周期等各方面,地球没有一项是最大值或最小值,这说明地球仅仅是太阳系中一颗最普通不过的一颗行星。

2、地球又是一颗特殊的行星。

问题:为什么?

因为地球是目前我们已知的唯一存在生物,特点是存在高级智慧生物的天体。

问题:为什么地球上会存在生命?

原因:

(1)地球所处的宇宙环境来说:地球处于一种相对安全的宇宙环境。 例:A 、九大行星公转的同向性、同面性、及公转轨道的近圆性。

B 太阳光照条件的稳定性。

从地球产生到地球上有生物,几十亿年期间,太阳没有明显的变化,地球所处的光照条件一直较稳定,生命演化没有中断。

(2)地球自身的物质条件:

例:A 日地距离适中,形成了适宜的温度:日地距离适中,地球表面平均温度15度,适合生物的生存。(扩展:地球自转速度适中,大气层的保温效应)

B 地球质量与体积适中,使地球有了适合的大气条件。

C 原始海洋的形成 :使生命的出现成为可能。

[板书设计]

活动与探究 如何在茫茫宇宙中确定寻找外星人的方向

作业 教材活动题、练习册习题

宇

宙中

的地

球 地球在宇宙中普通行星 特殊行星 天体 天体系太阳系九大行行星运动特征 地球在太阳系中的位置 地球具备生命的条件---温

恒行、星云、行星、彗星、流行、水、金、地、火、木、土、天、海、冥 同向性、共面性、近圆形

《第一节宇宙中的地球》教案

【教材分析】:

本节是高中地理的开篇,涉及较多的天文知识,同时这些内容很容易激发学生的兴趣。教材设计了较多的活动,让学生在探究过程中得出结论。教材在介绍天体的具体形式时用了很贴切的形容词,让学生有比较直观的认识。采取阅读的形式介绍了其中的四种天体,以增加学生的课外知识。对于天体系统的层次,教材是以图加材料说明的形式从小范围到大范围来讲述,并让学生填写层次的框图来巩固。为了说明地球的普通性,教材把八大行星的有关数据归纳成图表,引导学生应用数据分析探究,把地球与其他行星进行比较,说明地球是太阳系一颗普通的行星。而对于本节的重点内容,教材主要从地球与太阳的距离适中、地球的体积和质量适中和八大行星绕日公转的特征,分析地球上具备了生命存在的温度、大气和安全的宇宙环境等条件,说明地球是太阳系中一颗特殊的行星。本节课后活动的目的是以地球上出现生命的条件作为一个参照,培养学生迁移和应用知识的能力,鼓励学生大胆想象,但要有理论根据。

【教学目标】:

1.获得地球和宇宙环境的基础知识;

2.初步学会分析地理资料的方法;

3.养成求真、求实的科学态度,形成科学的宇宙观,激发探索宇宙的寻找地外文明的兴趣和决心。

【教学重点】:

了解天体系统的层次,运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星;

【教学难点】:

从数据中比较三大类行星的特点

【方法与策略】:

谈“天”是为了说“地”,本节教材涉及较多的天文现象和天文知识,都是围绕“地”来展开的,因此教学时不要讲太多的天文知识,以致把地理课上成天

文课。教学时要充分利用课本的活动或设计一些活动,让学生在参与活动和探究问题的过程中获得知识,以达到课标的要求。

【教学过程】:

展示图片:(宇宙上看到的地球组图)地球是宇宙中的一颗行星,也是我们人类在宇宙中的唯一家园,本章我们主要学习的是关于地球的一些情况。

1、本节导入:我们生活在地球上,地球上的许多自然现象与所处的宇宙环境有着密切的关系,如季节的转换、昼夜的更替和昼夜长短的变化等。所以要研究地球首先要了解地球所处的宇宙环境。

阅读归纳:宇宙环境的组成成员(引导学生在阅读时注意形容词)

小结:

天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星

宇宙环境

星际物质:气体、尘埃

过渡:物以类聚,任何天体在宇宙中都有自己的位置,并且天体之间能够形成不同层次的天体系统。

概念:天体系统(强调关键词:相互吸引、相互绕转)地月系

活动探究:完成天体系统的框图

太阳系银河系宇宙(总星系)河外星系其他恒星系其他行星系过渡:从天体系统中我们明确了我们的地球是处于太阳系中的,那么,地球在太阳系中的地位是如何的呢?我们说,地球是太阳系中既普通又特殊的行星。不过在这之前,我们首先要学习的是太阳系具体包括哪些具体的成员。

巧记:太阳系中的八大行星:水、金、地、火、木、土、天、海

探究活动:1.读图表得出八大行星的运动特征:共面性、同向性和近圆性,最终得出结论,地球在运动特征方面没有特殊的地方。

2.读课本八大行星数据图,列表比较九大行星特性,最终得出结论:地球质量和体积方面,与水星、金星、火星相比,也没有特殊的地方。

总结与过渡:从以上可以看出,地球在运动特征和物理性质方面没有特殊的地方,所以我们说地球是太阳系中的一颗普通的行星。但是,我们为什么又说地球又是一颗特殊的行星呢?

回答:地球上有生命的存在。

探究、资料分析:距日适中适宜的温度

生命存在的条件:质量、体积适中;适宜呼吸的大气;海洋的形成;液态水的存在

活动:讨论如何在茫茫的宇宙中寻找外星人的方向。

课堂总结:

宇宙是由物质组成的。地球在宇宙中并没有什么特殊性,它也是一颗普通的行星,但是地球由于自身的原因而使地球上有智慧生命的存在,从这个方面来讲,地球又是一颗特殊的行星。

【板书设计】:

第一节宇宙中的地球

一、地球在宇宙中的位置

1.宇宙环境

天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星

宇宙环境

星际物质:气体、尘埃

2.天体系统

(1).概念:宇宙中的各种之间相互吸引和相互绕转的关系

(2).天体系统的层次:地月系、太阳系、银河系、宇宙(总星系)、其他恒星系、其他行星系、河外星系

二、太阳系中的一颗普通行星

1.八大行星的运动特征:共面性、同向性和近圆性

2.八大行星数据图,完成运动特征的比较表格

《1.1 宇宙中的地球》学案

【学习目标】

1.用图示说明天体系统的层次,以及地球在宇宙中的位置。

2.运用图表资

料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星。3.分析地球位置及自身条件,理解地球上出现生命的原因。

【课前准备】

一、地球在宇宙中的位置

1.天体

(1)概念:宇宙间①物质的存在形式。 (2)常见类型:②星云 、恒星、行星、③流星、彗星、④卫星。 2

.天体系统

(1)概念:运动中的天体⑤相互吸引、⑥相互绕转形成的系统。

(2)级别:总星系

??????? ⑦银河系????? ⑧太阳系??? ⑨地月系其他行星系其他恒星系河外星系

二、太阳系中的一颗普通行星

1.太阳系八颗行星

(1)名称:图中按离太阳由近及远的顺序依次是:a 水星、b 金星、c ○

10地球、d ?火星、e 木星、f ?土星、g 天王星、h ?海王星。

(2)运动特征:?同向性、共面性、?近圆性。

(3)分类

依据:?距日远近、质量、体积等。

类型(填字母)??? 类地行星:?a 、?b 、?c 、?d

巨行星:○21e 、○22f 远日行星:○23g 、○24h 2.表现:地球的○

25质量、○26体积、平均密度和公转、自转运动特点并不特殊。

三、存在生命的行星 1.特殊性:地球是太阳系中○

27唯一一颗适合生物生存和繁衍的行星。 2.存在生命的条件

(1)地球位于太阳系。地球所处的宇宙环境很安全。

(2)地球具有适宜的温度条件。

(3)地球具有适合生物生存的大气条件。

(4)地球上有液态水

我的疑惑

1. .

2. .

3. .

【课堂活动】

探究点一 地球在宇宙中的位置

探究材料 2010年10月1日下午18时59分57秒,中国探月二期工程先导星“嫦娥二号”在西昌点火升空,准确入轨,赴月球拍摄月球表面影象,获取极区表面数据,为嫦娥三号在月球软着陆做准备。

1.宇宙是物质世界,而且物质的形态多种多样。天体是宇宙间物质的存在形式。待发射的“嫦娥二号”卫星是不是天体?一个物质要成为天体需要符合哪些条件?

2.月球、地球、太阳之间构成了几级天体系统?判断天体系统的标准是什么?

3.用简图表示天体系统的层次,说明地球在宇宙中的位置。

【探究归纳】

1.待发射的“嫦娥二号”卫星不是天体,判断一个物体是否为天体的方法

——着眼于“三看”。

一看位置:它是不是位于地球大气层之外,独立存在于宇宙中。进入大气层或落回地面的物体不属于天体。

二看实质:它是不是宇宙间的物质,一些自然现象不属于天体。

三看运转:它是否在一定的轨道上独自运转。依附在其他天体上运行的物体不属于天体,如在火星上考察的火星车。

2.月球、地球、太阳之间构成二级天体系统。

天体系统是宇宙中的各种天体相互吸引、相互绕转形成的,这些条件必须同时具备,缺一不可,如果某些天体只相互吸引但达不到绕转的程度,就不能构成天体系统,如北斗七星就不能构成天体系统。

3.天体系统和层次如下图所示,用此图可说明地球在宇宙中的位置。

【考例探究1】读“天体系统示意图”,回答下列问题。

(1)图中天体形成天体系统的原因是。

(2)图中天体系统共有级,其中比太阳所在的天体系统高一级的是。

(3)哈雷彗星所属天体系统是图____。

答案(1)相互吸引相互绕转(2)四银河系(或河外星系) (3)③

解析解题时可依据图中提示的天体系统和常见天体,判断图中①~④的天体系统名称:①是总星系;②是银河系;③是太阳系;④是地月系。然后,依次解答各题。

探究点二太阳系中的一颗普通的行星

探究材料教材P

4图1.4太阳系模式图和P

4~5

活动。

1.按照距离太阳由近及远的顺序说出太阳系中八颗行星的名称,说出小行星带的位置。

2.根据教材P

4~5

有关资料,思考在太阳系的八颗行星中,地球在运动特征和结构特征中有没有特殊的地方?

【探究归纳】

1.目前,已知太阳系中有八颗行星。按照它们与太阳的距离,由近及远,依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。小行星带位于火星和木星的轨道之间。

2.地球是太阳系中的一颗普通行星,是指在太阳系八颗行星中,地球的质量、体积、平均密度和公转运动,与其他行星相比,尤其与类地行星相比,并没有什么特别的地方。具体表现为:

(1)都是本身不发光、不透明的近似球状的天体。

(2)运动特征方面具有同向性、共面性、近圆性等特征。

(3)在质量、体积、密度、自转和公转周期、平均密度等结构特征方面与其相邻的行星相似。

【考例探究2】读“太阳系模式图”,回答下列各题。

(1)图中所示是太阳系模式的一部分,图中序号所代表的天体中,表示地球的是。

(2)按照图中所示的顺序,图中④是星,⑤是______星,在它们之间存在一个带。

(3)按照天体分类,图中天体①~⑤均属星。在太阳系中有小行星、______星、星、流星体和行星际物质等天体,其中心天体是,其他天体都围绕它运转的原因是________________________。

(4)按结构特征分类,天体②属行星,天体⑤属行星。

答案(1)③(2)火木小行星(3)行卫彗太阳太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,太阳系中的其他天体都在太阳引力的作用下,绕太阳公转(4)类地巨

解析太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质构成的天体系统。太阳是太阳系的中心天体,它的质量占太阳系总质量的99.86%,太阳系中的其他天体都在太阳引力的作用下,绕太阳公转。

探究点三存在生命的行星

探究材料与其他行星相比较,地球的条件是非常优越的。首先,它表面的平均温度约为15℃,适于万物生长,而且能够使水在大范围内保持液态,形成水圈。而水星和金星离太阳太近,接受到的太阳辐射能量分别为地球的6.7倍和1.9倍,表面温度达350℃和480℃;木星、土星距太阳又太远,所获得的太阳辐射的能量仅为地球的4%和1%,表面温度是-150℃和-180℃,更远的两颗行星的表面温度则都在-200℃以下,环境条件十分严酷。

1.地球上存在生命的条件有哪些,请归纳、分析。

2.为解决地球上日益恶化的人口、资源与环境问题,人们曾提出移民月球的幻想,要想把幻想变成现实,你认为应重点解决哪几方面的问题?

【探究归纳】

1.地球的特殊性在于地球是太阳系中唯一存在生命的天体。地球具备生物生存和繁衍的条件,这与其外部环境和自身条件有密切关系,具体如下:

(1)地球存在生命的外部条件

条件类型

地球具备的条件对生命起源的意义

恒星际环境稳定太阳光照稳定

长期以来太阳无明显变化,

生命物质演化没有中断

行星际环境安全地外撞击概率极低行星公转的同向性和共面性,

使其各行其道,互不干扰

自身条件主要指合适的温度条件、大气条件和液态水的存在。如下表所示:

条件

类型

地球具有的条件对生命起源的意义

适宜的温度日地距离适中,公转和自转周期适当,使

地球表面温度主要介于0℃~100℃之间

有利于生命过程的发生和

发展

合适的大气适中的体积和质量使地球周围形成大气

层,经过漫长演化,形成以氮气和氧气为

主的现代大气

氮气是生物体的基本成分,

氧气是维持生命的必需物

质

有液态水原始地球体积收缩和内部放射性元素衰

变致热,使地球内部水体形成水汽逸出,

冷却后降落,在低洼处汇聚,形成原始海

洋,孕育生命

地球上最初的单细胞生命,

就出现在海洋中

2.要想移民月球,需解决以下问题

人教版高中地理必修三5.2.2《产业转移》word学案

人教版高中地理必修三5 (第二课时) 姓名班级 【学习目标】 明白得产业转移对区域进展的阻碍 【学习重点】 产业转移对区域产业结构调整、对地理环境的阻碍。 【学习难点】 正确明白得产业转移既是机遇也是挑战。以及如何幸免转移带来的负面阻碍。 各种材料、数据分析,对目前经济形势的分析。 【学法指导】比较法、读图分析法等 【知识链接】部分产业特点比较: 优点缺点 轻工业(劳动密集型)投入资金、技术少,周期短,周 转快,充分利用劳动力优势。 增长速度慢,发育程度低。 重化工业(资源密集型、资金密集型)增长速度快,发育程度高,发达 工业的标志。 环境污染严峻,不利于可连续 进展。 高科技工业(技术密集型)增长速度最快,附加值高,产品 更新周期短。 对科技和环境要求高 (第二课时) 【学习过程】 二、产业转移对区域进展的阻碍 1、促进区域产业结构调整 (1)发达国际或地区:原主导产业向国外转移,可使国内 集中 到,为产业结构顺利调整制造条件。 ★典型案例:二战后日本工业结构的三次调整(读图5.12,结合图5.8比较分析) 调整时期第一次第二次第三次 时刻1946--1954 1955--1969 1980以后

结果:每次工业结构调整,导致 的转换,同时相伴着原先重点进展的工业部门向国外转移。 (2)进展中国家或地区:同意发达国家的产业转移,可加快本国或地区的,缩短的时刻,加快 的进程。 ★典型案例:韩国从1973年开始重点进展,至80年代初,已差不多形成了以,比发达国家同样工业化过程所用的时刻大大缩短。 2、促进区域产业分工与合作: 读图5.13摸索: (1)一个产业典型产品一样可分为哪几个进展时期?举例讲明。 (2)不同经济水平的国家应该重点进展处于什么时期的产业?联系东亚各国,你会得出如何样的判定? 读图5.14摸索: (1)一个产品生产过程有哪些环节?各环节附加值一样高吗? (2)发达国家向进展中国家一样转移的是哪个环节,什么缘故?

高中地理必修三教案

高中地理-必修三教案 新人教版高中地理必修三教案全册-第四章区域经济 发展 第一节区域农业发展 以我国东北地区为例 课时安排:2课时 教学目的: 1.初步了解,实现区域农业的可持续发展应该综合考虑哪些因素。 2.通过阅读地形和气温、降水分布图,了解东北地区农业发展的利弊因素。 3.通过对比和分析,了解东北地区农业布局特点,并深入探讨东北地区大规模专业化生产和商品粮基地建设的特色。4.结合具体发展模式,分析东北不同区域农业发展的方向。教学重点: 1.东北地区农业发展的利弊因素 2.东北地区农业布局特点,深入探讨东北地区大规模专业化生产和商品粮基地建设的特色。 3.分析东北不同区域农业发展的方向。 教学难点: 1.实现区域农业的可持续发展应该综合考虑哪些因素。2.东北地区农业发展的利弊因素

教具准备:有关挂图等、自制图表等 教学方法:比较法、案例分析法、图示法等 教学过程: 第一课时 一、发展区域农业的一般步骤 1.综合考虑自然、社会经济、区位、市场等各种因素确定区域农业的大方向 不同的区域有不同的自然条件,适合发展不同的农业。同一区域的自然条件往往适合发展多种农业,所以还要根据区位条件、社会经济条件,以及市场需求,发展本区域有生产优势的农业。 2.根据区域内部差异,合理布局小区域农业。 一个区域在确定农业发展方向的前提下,再根据区域内部的地理分异特点,因地制宜调整农业结构,合理安排农业生产布局,使区域的农业发展与区域内特定的自然条件、社会经济条件有机地结合起来,形成具有特色的生态与经济良性循环系统,实现区域内经济、社会和生态效益的统一。 如:我国重要的商品农业生产基地东北地区 该区自然地域完整,农业生态类型多样,生产部门齐全二、地理条件 1.范围:黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区东部。2.地位:我国重要的商品粮基地、林业生产基地和畜牧业

高中地理必修一教案(完整版)

必修一(教案1) 第一章第一节地球的宇宙环境 一. 多层次的天体系统 (1) 可见宇宙:天文学家把人类已经观测到的有限宇宙叫“ 可见宇宙”或“已知宇宙”,其半径约200亿光年 (2)光年:是天文学中的距离单位,即光在真空中一年所传播的距离,约等于9.4608×1012千米 (3)天体系统的形成及层次 ①形成:宇宙中的天体都处于不停地运动和发展之中。天体之间由于相互吸引和相互绕转 形成天体系统 ②层次: 总星系 ??????? A :银河系????? B :太阳系????? C :地月系????? 地球月球其他行星系其他恒星系 河外星系 二.太阳系 (1) 组成:太阳系的中心天体为太阳,围绕太阳运行的天体包括行星、彗星和

其他小天体等。 (2)八大行星:按与太阳的距离由近及远,A→H依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星八颗大行星。 (4)八大行星的运动特征 ①类地行星:水星、金 星、地球、火星 ②巨行星:木星、土星 (5)分类③远日行星:天王星、海王星 ④地内行星:水星、金星、地球 三.普通而特殊的行星--地球 1.普通性:地球是银河系中普通的成员。而在太阳系中,就外观和所处的位置而言,地球是一颗普通的行星。 2.特殊性:地球是目前所知道的唯一存在生命的天体,因此是宇宙中一颗特殊的行星。地球上所具备的生命存在的其他条件:(1)充足的水分;(2)恰到好处的大气厚度和大气成分(3)适宜的太阳光照和温度范围 四.运用拓展 1.天体的类型和分类天体:可分为自然天体和人造天体 ①自然天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星及星际空间的气体和尘埃等。最基本的天体是恒星和星云。 太阳是距离地球最近的一颗恒星。 恒星:由炽热气体组成,能自己发光的球状天体,有很大的质量。 星云:由气体和尘埃组成的呈云雾状外表的天体,主要成分是氢。 行星:围绕恒星运行的天体,太阳系共有八大行星,体积、质量木星最大。 流星体:行星际空间的尘粒和固体小块。流星体进入地球大气层与空气摩擦形成流星现象。沿同一轨道绕太阳运行的大群流星体,称为流星群。流星群与地球相遇时,人们会看到某一区域某一时间流星数目显著增加,有时甚至像下雨一样,这种现象称为流星雨。大多数是以辐射点所在星座或附近的恒星命名,如狮子座流星雨。 彗星:在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体,呈云雾状的独特外貌,

人教版高中地理必修三 3.1能源资源的开发——以我国山西省为例(导学案,含答案)

第三章区域自然资源综合开发利用 第一节能源资源的开发——以我国山西省为例 高二班第小组学号:姓名:小组评价:老师评价: 【学习目标】 1.了解能源的分类,掌握评价能源资源的开发条件并了解我国与世界能源消费结构的差异。2.通过图表和资料分析,了解我国能源基地建设和综合利用的具体措施与发展方向。3.结合具体事例,了解山西能源资源的开发过程中环境保护和治理的方法与手段。 4.学会分析区域能源资源的合理开发利用与区域可持续的关系。 【重难点】 1.山西生煤炭资源条件分析 2.能源资源的合理开发利用与区域可持续的关系 【使用说明】 1.课前预习:阅读课本P40- P48第三章第1节:“能源资源的开发——以我国山西省为例”内容,根据导学案梳理基础知识,完成探究题目。〈注:1.限时15分钟、独立完成。 2.组长组织组员预习并评价。〉 2.课后作业:(1)完善探究知识的整理和拓展;(2)完成课后提高案;(3)整理本节知识结构。 【课前预习案】 一、能源分类:1.能源分类:按照性质分为和。可再生 能源是可持续利用的能源,如:、、、、等。非可再生能源指经过漫长的地质时期形成的,主要指、、等能源。 二、资源开发条件: 1.山西省煤炭资源开发条件 (1)(2)(3)。 2.山西省煤炭资源的优势 (1)储量丰富(2)(3)齐全(4)煤质,具 有、、、 的特点,其中大同煤田是优质产地,河东煤田则是优质产地(5)开采条件好,煤田多为,埋藏浅,适于露天和开采。 3.市场条件:我国能源消费是以为主,为山西省能源开发提供了良好的条件。 4.晋煤外运条件分析: (1)山西区位特点:地处我国地区,临近、、、、、等工业中心,与、、等城市相距不远,输、输的距离较近。 (2)外运线路的特点:①以运输为主、以运输为辅的煤炭外运路网体系。 ○2铁路运煤干线有:、、、、等。 三、能源基地建设: 1.扩大开采量 2.提高外运能力 3.加强煤炭的加工转换: (1)建设,变输出为输出; (2)发展,为发展提供能源,并向外输出。 四、能源的综合利用

人教版高中地理必修三知识点总结

第一节地理环境对区域发展的影响 区域:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。 区域具有一定的区位特征,以及一定的面积、形状和边界。 区域内部的特定性质相对一致。 区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 区域特征:层次性;差异性;整体性;可变性 区域不同发展阶段地理环境的影响——以长江中下游平原为例 区域地理环境对人类活动的影响不是固定不变的,而是随着社会、经济、技术等因素的改变而改变。 开发早期:人们利用和改造自然的能力低下,稠密的水系成为人们交通的阻隔,黏重的土壤使人们开垦困难。受地理环境的限制,耕作农业发展缓慢。 农业社会:①船作为交通工具被广泛使用,长稠密的水系为扩大交通联系提供了天然水道。 ②随着农业生产工具的改进和生产技术的改良,长江三角洲多水而质地黏 重的土壤不再成为耕作业的限制条件,农业生产得到较快的发展。 ③随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,长江三角洲人口 越来越稠密。(人口迁移) ④优越的气候条件还使得长江三角洲成为我国主要的桑蚕和棉花生产基 地。 现代社会:①工商业的发展使长人口、城市密集,耕地面积减小。 ②耕地被分割得很破碎,不利于机械化的推广,粮食商品率低。 ③今天长江三角洲作为全国“粮仓”的地位已逐渐让位于东北平原和华北 平原,在全国棉花生产中的地位也比不上新疆南部和华北平原。 北方民居正南正北的方位观比南方强; 北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄; 从北到南,民居的屋顶坡度逐渐增大,房檐逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。 如果不考虑地价、建筑材料等因素,建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。 比较长江三角洲和松嫩平原的异同 第二节地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 地理信息技术:获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称,主要包括遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)。 遥感(RS):概念:所谓遥感,是人们在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星) 主要环节:目标物→传感器(最重要)→遥感地面系统→ 成果 特点和优点:精度高,质量高,效率高,而且节省人力、财力。

鲁教版高中地理必修三第一单元1.1 认识区域 教案

教学目标: 1.结合实例,分析说明区域的内涵。 2.了解区域的分类,并举例说明不同类型的区域。 3.结合实例,分析说明区域的一般特征。 教学重点: 1.辨析均质区和功能区的概念 2.分析说明区域的一般特征 教学难点:辨析均质区和功能区 教学方法:讲授法新-课-标-第- 一-网 课时安排:2课时 教学过程: (导入)提出问题“什么是区域”,可以结合初中所学的世界和中国地理,列举出一些区域类型。 (新授) (一)区域的含义: 1.概念指一定范围的地理空间,指人们在地理环境差异的基础上,按照一定的指标划分出来的。 2.划分指标 举例 举例按指标性质 分类 单一指标自然要素 综合指标人文要素 3.特点(1)有一定的面积、形状、范围、界线 (2)有明确的区位 (3)内部特征相对一致 注意:所有的区域是否都有明确的边界? 不一定。有的区域边界是明确的(行政区);有的区域边界具有过渡性质(干湿区)。 4.划分的目的: 主要是为了进一步了解各区域之间的差异,因地制宜地对区域加以开发利用。 (二)区域的类型 1.区域有多种类型,一般分为均质区和功能区。 (1)均质区:指那些某些要素具有相似性或相对一致性的区域。 划分的依据可以是某一自然要素也可以是人文要素,如干湿区中的湿润区的多年平均降水量一般都在800毫米以上; (2)功能区:某些功能紧密相连,具有某些方面相关性或内在联系的区域。 它是由区域的中心与它所吸引或辐射的范围组成的。如城市经济区就是指以城市为中心,并包括该城市集聚和辐射能力达到的地区。 注意:凡是以区域物质内容为指标的分类所形成的区域均属于均质区范畴;凡是以区域内在联系为依据进行分类所形成的区域均属功能区范畴。

人教新课标高中地理必修一教案 防灾减灾示范教案

《防灾减灾》教学方案 教学目标 1.通过查找资料、自主探究等方法,了解我国防灾救灾的方针、工作内容等。 2.通过在具体灾害中讨论自救与互救措施,培养防灾避险的意识和热爱生命的情感,掌握灾害中自救互救的基本措施。 重点难点 【教学重点】 1.了解防灾减灾的措施。 【教学难点】 1.了解我国防灾减灾的工作内容。 2.掌握不同自然灾害中的自救与互救方法。 教学过程 【课程引入】 师:近期北京周边发生了两次地震,分别是河北唐山的4.5级地震和昌平区的2.0级地震,让我们深感地震就在我们身边。为了能减少自然灾害造成的不利影响,我们需要把防灾减灾工作落到实处,减少灾害的损失。 【讲授新课】 (板书)第六章自然灾害第三节防灾减灾 师:防灾减灾就是采取各种预防措施来减少灾害所带来的损失,核心在于“减”。我们所谓的减灾并不是杜绝灾害,而是减少灾害的发生,减轻灾害带来的损失。本节课前有一项调查活动,让大家在阅读教材的基础上,了解我国防灾工作指导方针、防灾减灾工作目的和防灾减灾工作的主要内容。然后通过网络查阅资料,了解《北京城市总体规划(2016-2035年)》中关于北京防灾减灾的规划。在此基础上,大家针对不同类型和层面的对象,分7个小组设计关于北京防灾减灾情况的社会调查问卷。小组合作开展北京防灾减灾情况的社会调查,了解北京防灾减灾工作现状。调查结束后各小组统计调查结果,撰写调查报告,制作“防灾减灾宣传画报”。接下来的时间我们交给各小组进行汇报调查结果,展示宣传画报,每组三分钟的时间。 师:通过刚才的汇报大家对我国和北京市的防灾减灾情况有了初步的了解,下面我们总

结一下: 1.我国防灾工作指导方针是什么? 生:(可能的答案)以防为主,防抗救相结合 2.防灾减灾工作目的是什么? 生:(可能的答案)防止或延迟自然灾害的发生,减轻灾害发生后造成的危害和损失。 3.防灾减灾工作的主要内容是什么? 生:(可能的答案)灾害监测、灾害防御、灾害救援与救助、灾后恢复。 板书: 师:播放视频“汶川地震与防灾减灾日”。 师:关于自然灾害的防灾减灾,你知道以下的内容吗? 出示:灾害监测系统示意图 师:在灾害发生、发展的过程中,我们通过动态监测可以及时了解灾害的进程和态势,为组织救灾提供了重要的材料。观察灾害监测系统示意图,回答以下问题。 1.灾害监测分为几级组织? 生:(可能的答案)四级(世界、国家、地方、社区) 2.自然灾害监测手段有哪些? 生:(可能的答案)人造卫星、气象站、水文站、地震局…… 3.自然灾害主要的监测内容? 生:(可能的答案)对自然灾害的孕育、发生、发展、救灾过程实施动态监测。 4.自然灾害监测系统的主要作用? 生:(可能的答案)灾前预警、灾中跟踪、灾后评估、为减灾决策提供依据…… 出示:吊箱测流图片 师:吊箱测流是目前最适合对高含沙、冲淤变化大、漂浮物多的河流进行流量测验的设施。请观察吊箱测流的照片,思考并回答: 1.吊箱测流可以测得河流的哪些水文特征? 生:(可能的答案)水量、含沙量、流速、水位…… 2.吊箱测流主要监测哪类灾害的孕灾环境?

人教版高二地理必修三地理环境对区域发展的影响导学案

开发早期 河流、湖泊、 地势_______、土质 稠密的水系阻 黏重的土壤使开垦困 农业社会 船的使用使稠 _______的改进和 天然水道 摆脱土壤的限制 动力资源丰富 产地和主要的_____、 学年:高二 学科:地理 编号:B3-1-1-2 编制人:王海锁 审核:高二地理组 班级: 姓名: 小组: 地理环境对区域发展的影响 【学习目标】 1、 以长江中下洲平原为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响,感悟 自然环境与人类活动的相互关系。 2、分析长江中下游平原不同发展阶段,地理环境对农业生产活动的影响。 【导学过程】 【预习导航】 【笔记栏】 三、区域不同发展阶段地理环境的影响 1.区域地理环境对人类活动的影响的一般特点: 区域地理环境对人类活动的影响___________________,而是随着 _________________等因素的改变而改变。 2、区域不同发展阶段地理环境对农业发展的影响——以长江中下游平原地区为 例: ⑴该区地理环境: 由长江中下游沿岸若干平原组成;平原上_____、_______和_________分布较广; 地势_______,土质__________。 ⑵不同时期对农业生产活动的影响 发展阶段 地理条件 发展特点及存在的问题 沼泽广布 ________ 隔________. 难,耕作业发展 __________. 该区成为粮食的主要 人口南迁,劳 (中期) 密的水系成为 ________的改良, _______生产基地 “粮仓”的地位让位 工商业社 稠密的________把耕地分割破碎,农业生产规模 于_______和_______ 会(后期)___,不利于_______推广 平原;棉花生产的地 位比不上_______南 部和______平原 【小组探究】 【探究 1】区域不同发展阶段地理环境的影响 材料 1:长江中下游平原是指中国长江三峡以东的中下游沿岸带状平原。北接淮 阳山,南接江南丘陵。地势低平,地面高度大部在50 米以下。中游平原包括湖北 江汉平原、湖南洞庭湖平原(合称两湖平原)和江西鄱阳湖平原。下游平原包括安 徽长江沿岸平原和巢湖平原以及江苏、浙江、上海间的长江三角洲。 气候属亚热带。年均温 14~18℃,最冷月均温 0~5.5℃,最热月均温 27~28℃, 无霜期 210~270 天。农业一年二熟或三熟,年降水量 1000~1400 毫米,集中于 春、夏两季。平原大部为水稻土。农业发达,土地垦殖指数高,是重要的粮、棉、 油生产基地。平原内河汊纵横交错,湖泊星罗棋布,湖泊面积 2 万平方千米,相 当于平原面积 10%。两湖平原上,较大的湖泊有1300 多个,包括小湖泊,共计1 万多个,是中国湖泊最多的地方。水产在中国占重要地位,素称鱼米之乡。 【问题探究 1】分析长江中下游平原地区的地理环境。 材料 2:教材第 4 页图 1.3。 【问题探究 2】为什么西汉时期,长江中下游平原地区的农业经济远远落后于黄 河中下游地区? 材料 3:长江中下游平原商品粮基地: 【读图思考】说出长江中下游平原地区商品粮基地的名称;除此之外你还知道哪 些商品粮基地? 材料 4:教材第 4 页和第 5 页相关内容。 【问题探究 3】在农业社会,长江中下游地区的地理环境是否发生了变化?此时 它对长江中下游的农业发展有何影响? 材料 5:《地理地图册》第 8 页“中国人口和主要城市分布”图。 【问题探究 4】在工商业社会,长江中下游地区的地理环境是否发生了变化?此 时它对长江中下游的农业发展有何影响?

人教版高中地理必修三知识点整理

人教版高中地理必修三全套复习学案+经典试题 第一章:地理环境与区域发展 第一节:地理环境对区域发展的影响 1、区域 概念:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 区域的特征:层次性;差异性;整体性;可变性 2、长江三角洲和松嫩平原的异同 相同:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区 不同:①地理位置差异:长江三角洲在我国东部沿海地区的中部,长江的入海口;松嫩平原在我国东北地区的中部②气候条件差异:长江三角洲在亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期;松嫩平原在温带季风气候区,大陆性稍强,降水较少,温暖季节短,生长期较短,水热条件的组合不如长。③土地条件差异:长江三角洲以水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平;松嫩平原黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。④矿产资源条件差异:长江三角洲矿产资源贫乏,松嫩平原有较丰富的石油等矿产。 3、地理环境对农业和商业的影响: 例题:读“长江三角洲与松嫩平原的地理环境差异”图,回答下列问题。 (1).比较长江三角洲与松嫩平原的地理环境差异及对农业发展的影响。 长江三角洲在良好的水热条件基础上,发展水田耕作业,一年两熟至三熟;松嫩平原受水热条件的限制,发展旱地耕作业,一年一熟。 长江三角洲河湖水面较广,水产业较为发达;松嫩平原西部降水较少,草原分布较

广,适宜发展畜牧业。 (2).地理环境对区域工业发展影响显著: 长江三角洲成为我国最重要的综合性工业基地,其有利的地理环境是:位于我国沿海航线的中枢,长江入海的门户,对内外联系方便;依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。 松嫩平原成为我国的重化工业基地,其有利的地理环境是:丰富的石油资源和周围地区的煤、铁等资源。 第二节:地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 第二节:地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 地理信息技术:概念:获取管理分析应用---空间信息 遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、地理信息技术(GIS) 应用:区域地理环境研究、大众化应用 一遥感(RS)-----获取信息 1 概念:人们在航空器或航天器上,利用一定的技术装备,对地表物体进行远距离的感知。 2 工作原理:不同地物或同种地物的不同性状,其反射和辐射的电磁波不同 3 工作过程:目标物辐射和反射电磁波→传感器收集传输→遥感地面系统信息处理信息分析→专业图件统计数字 4 特点和优点:可以首先从面上的区域分析研究入手,然后有重点地选择若干点、线进行野外验证和检查。 范围大、速度快周期短、效率高;受限制少;提高精度和质量、节省人力财力 5 应用:区域地理环境研究---获取信息 二全球定位系统(GPS) 1 概念:在全球范围内实时进行导航、定位的系统。 2 组成:三大部分组成:空间部分—GPS卫星星座(共24颗,其中21颗工作卫星, 3 颗备用卫星);地面控制部分—地面监控系统;用户设备部分—GPS信号接收机 3 作用和优点:为用户提供---三维坐标、速度、时间 优点---全能性、全球性、全天候、连续性、实时性

高中地理必修三教案全册

第一章地理环境与区域发展 第一节地理环境对区域发展的影响 课时安排:4课时 教学目的: 1.举例说出区域的特征 2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响 3.以某个区域为例,比较分析区域不同发展阶段地理环境的影响 教学重点: 1.比较分析地理环境差异对区域发展的影响 2.分析区域不同发展阶段地理环境的影响 教学难点: 1.区域的特征 2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响 教具准备:有关挂图等、自制图表等 教学方法:比较法、案例分析法、图示法等 教学过程: 一、区域1.概念: 区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。 2.特征:(1)区域具有一定的区位特征: 不同的区域,自然环境有差异,人类活动也有差异。同一区域,区域内部的特定性质相对一致,如湿润区的多年平均降水量都在800毫米以上。但自然环境对人类活动的影响随着其他条件的变化而不同。 (2)具有一定的面积、形状和边界。 ①有的区域的边界是明确的,如行政区;②有的区域的边界具有过渡性质,如干湿地区。 (3)既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 如,东北平原既是东北地区的一部分,又可划分为三江平原、松嫩平原、辽河平原等。 3.划分:由于目的不同,所用的指标和方法不同,人们划分出的区域类型也不同。 二、地理环境差异对区域发展的影响 每一个区域都具有特定的地理环境条件,并对区域发展产生深刻的影响。 不同区域地理环境的差异, 人们生产、生活特点差异 区域的发展水平、发展方向等差异 思考 1.导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么? 点拨:从地理位置(纬度位置、海陆位置)方面思考回答。 2.长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈现什么规律?形成这种分布规律的主要原因分别是什么? 点拨:长江三角洲的年降水量大致和我国降水量的普遍规律一致,原因从该地地形为平原,降水主要来自东南季风等方面分析;松嫩平原的年降水量由于受东面有长白山的阻挡,降水较少,基本呈现从东向西递减的规律。 3.长江三角洲和松嫩平原河网密度的差异,对农业生产会产生哪些影响? 点拨:长江三角洲地区因河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散。松嫩平原地区河网密度小,导致耕地多为旱地,集中连片。

高中地理必修一全套教案总结

高中地理必修一全套教案 第一章宇宙中的地球 第一节地球的宇宙环境 认识过程 人类对宇宙的认识可见宇宙:半径140亿光年。 天体系统的形成:天体之间互相吸引,互相绕转 多层次的天体系统太阳系 银河系中心天体(太阳):地月系: 八大行星:水星、金星、地球、组成地球和月球 火星木星、土星、天王星、海王星 总星系恒星世界 河外星系 普通性:外观位置普通 普通而特殊的行星--地球特殊性(地球上生命存在的基本条件): 自身条件充足的水分,恰到好处的大气厚度和成分 外部条件适宜的光照和温度范围,安全的公转轨道 第二节太阳对地球的影响 概念:太阳以电磁波的形式向俞宙空间放射的能量 太阳辐射 太阳辐射与地球 太阳辐射→能源 对地球的影响 太阳辐射→大气运动、水循环 概念:太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象 太阳活动黑子→出现于光球层 类型耀斑和日珥→出现于色球层 太阳活动与地球太阳风→出现于日冕层 黑子与气候变化有一定的相关性(周期11年) 对地球的影响耀斑→磁暴→影响短波通信 太阳风→极光 第三节地球的运动(自转) 概况方向自西向东,从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看呈顺时针方向 周期恒星日,长23小时56分4秒,而1太阳日是地球自转365。59,所需的时间。 速度角速度为15度/时。地球表面除2点外都相等 线速度从赤道向两极递减,南北纬60°处的线速度约为赤道处的一半。 ①导致昼夜交替现象,由此,各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律。 地理意义②水平运动的物体产生偏向,北半球向右偏,南半球向左偏。 ③地方时:以一个地方太阳升到最高的时间为正午12时,经度位置相同的地方,地方时相同。东经数值越大的地方,地方时的值越大。西经反之。经度每相差1°,地方时相差4分钟。

人教版高中地理必修三1.1《区域发展不同阶段地理环境的影响》导学案

区域发展不同阶段地理环境的影响导学案 荣昌仁义中学李秀利 【课程标准】以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响【教学重难点】分析区域发展不同阶段地理环境的影响 【教学方法】小组讨论法、案例教学法 【课时安排】1课时 【走近荣昌】之“早期的我” 1.位置境域 荣昌区位于四川盆地川中丘陵的川东平行岭 谷区交接处,介于东经105o17山水棠城′~105o44′、北纬29o15′~29o41′之间。 2.地形地貌 荣昌区以浅丘为主,地势起伏平缓,平均海拔 300~400米,山岭南有古佛山中有螺罐山,北有铜 鼓山,最低处在东南部清江镇的濑溪河水面。地势 北高南低,由东北向西南倾斜,起伏不大、相对平 坦。 3.气候特征 荣昌区属中亚热带湿润东南季风气候区,年平均降水量1099毫米,年平均气温17.8℃,年总积温6482℃,无霜期327天以上。 4.自然资源 荣昌区土种有水稻土、冲击土、紫色土和黄壤 四大土类及六个亚类。水能径流量 3.25亿m3,境内有大小溪河151条,以濑溪河流域最广。矿产资 源有煤炭、天然气、陶土、荣昌区全景图页岩、石 【你知道吗?】 1.据材料分析,为什么早期荣昌选址在昌州,以莲花广场为中心? 2.早期荣昌生产力水平如何? 3.以何种生产、生活方式为主? (可从农业、工业、交通、商业、城市、

灰岩、建材砂岩、石英岩和矿泉水等。建筑等方面分析) 【走近荣昌】之“农业社会的我” 荣昌粮食作物盛产水稻、小麦、高粱、玉米等,经济作物盛产茶叶、蚕桑、生姜等。畜禽类主要有 猪、羊、鹅,其中荣昌猪为世界八大名猪、中国三 大名猪之一。 农业产业呈现“南竹、北畜、中蚕桑,东园、 西茶、规模猪”的规模化产业格局。【咱们合作吧!!!】 1.促使荣昌发展农业的自然条件和社会经济条件有哪些? 2.荣昌区种植水稻有哪些优势条件? 3.形成了哪些特色农业? 4.发展后期可能会遇到哪些问题?该如何解决?(从土地肥力、人均耕地、粮食产量等方面分析) 【走近荣昌】之“工业社会的我” 荣昌区特色产业众多。除畜牧产业优势独特之 1.为何板桥荣昌工业集中在板桥工业

人教版高中地理必修三知识点总结

第一章地理环境与区域发展(高考学习网:https://www.360docs.net/doc/8111050696.html,/dili/) §1地理环境对区域发展的影响 1、区域是在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的,具有一定的区位特征,以及一定的面积、形状和边界。区域界线有的是明确的,有的具有过渡性质。区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 2、区域特征:层次性;差异性;整体性;可变性。 3、长江三角洲和松嫩平原的异同:(1)同:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区。(2)异:①位置差异:长江三角洲位于我国东部沿海地区的中部,长江的入海口;松嫩平原位于我国东北地区的中部。②气候条件差异:长江三角洲在亚热带季风气候区,夏季高温多雨、雨热同期;松嫩平原在温带季风气候区,也是雨热同期,但大陆性稍强,降水较少,温暖季节短,生长期较短,水热条件的组合不如长江三角洲。③土地条件差异:长江三角洲以水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平;松嫩平原黑土分布广泛,耕地多为旱地、集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。④矿产资源条件差异:长江三角洲矿产资源贫乏,松嫩平原有较丰富的石油等矿产。 4、长江三角洲在良好的水热条件基础上,发展水田耕作业,主要种植水稻、油菜、棉花等,一年两熟至三熟;松嫩平原受水热条件的限制,发展旱地耕作业,主要种植玉米、春小麦、大豆等,一年一熟。 5、长江三角洲河湖水面较广,水产业较为发达;松嫩平原西部降水较少,草原分布较广,适宜发展畜牧业。 6、长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,长江入海的门户,对内对外联系方便,商业贸易发达,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。松嫩平原利用当地丰富的石油资源和周围地区的煤、铁等资源发展重化工业,成为我国的重化工业基地。 7、区域不同发展阶段中地理环境的影响:(以长江三角洲为例) (1)早期:河流、湖泊和沼泽分布较广,地势平坦,土质黏重。受地理环境的限制,耕作农业发展缓慢。 (2)农业社会:①船作为交通工具被广泛使用,稠密的水系为扩大交通联系提供了天然水道。②随着农业生产工具的改进和生产技术的改良,多水而质地黏重的土壤不再成为耕作业的限制条件,农业生产得到较快的发展。③随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,人口越来越稠密。④优越的气候条件还使得长江三角洲成为我国主要的桑蚕和棉花生产基地。 (3)农业社会后期:①工商业的发展使人口、城市密集,耕地面积减小。②耕地被分割得很破碎,不利于机械化的推广,粮食商品率低。③今天作为全国“粮仓”的地位已逐渐让位于东北平原和华北平原,在全国棉花生产中的地位也比不上新疆南部和华北平原。 §2地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 1、地理信息技术指获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称,主要包括遥感、地理信息系统和全球定位系统等。 2、遥感:(RS)对地表物体进行远距离的感知。 物体辐射和反射电磁波→收集→传输→信息处理信息分析→专业图件统计数字 目标物→传感器(关键装置)→遥感地面系统→成果

高中地理人教版必修一全章节教案分解

第一章:行星地球 第一节宇宙中的地球 [教学目的]: 一、知识目标 1.了解天体和天体系统的概念 2.了解宇宙的主要组成物质、天体及其类型 3.了解宇宙中一些天体的特征和区别,初步认识各类天体系统之间的层次关系,从而加深对地球的宇宙环境的理解 4.理解地球上存在生物的原因 二、能力目标 1.通过阅读分析教材,使学生具有归纳整理知识、提取重点和找出知识间内在联系的自学能力。 2.通过阅读图片、画图和思考等活动,提高学生从图中获取知识的能力。 三、德育目标 通过了解宇宙的物质组成,使学生树立辩证唯物主义思想和正确的宇宙观,并注意识别和抵制伪科学。[教学重难点]: 1天体系统的层次; 2理解地球是太阳系中一颗普通的行星的含义 3理解地球存在生命的原因 [教学媒体与教具]: 地球仪、地球的卫星照片,星云和星系幻灯片,天文挂图,多媒体、“太阳系模式图”挂图,录像机及自行剪辑九大行星概况、彗星录像节目,投影片或月貌图片。 [课时安排]: 2课时 [讲授过程]: 第一课时 【新课导入】 同学们,通过我们初中地理学习,我们已经初步了解地球是太阳系中一颗普通的行星,但对其只是作了一个初步的了解,我们高中阶段继续对其作进一步的介绍。 【板书】第一章行星地球 初中地理的研究范围还只是地球表面,再加上太阳。不过我们知道,我们的世界却不仅限于此。现在我们就面向整个宇宙,来介绍地球的有关知识。 【板书】第一节宇宙中的地球 一、地球在宇宙中的位置 【介绍】人们对宇宙的探索早在人类文明初期就开始了。那时人们用肉眼进行观天,看到日月星辰,而星星又各有不同,有看起来不动的,人称其为恒星;有移动的行星;还有彗星、流星等。后来,人们借助于光学天文望远镜,又发现了星云和星系。再后来,加上射电望远镜,人们还发现了中子星、类星体和黑洞等。所有这些都是宇宙中存在的物质形式,人们通称天体。 【讨论】指导学生阅读课本P2阅读材料,并结合学生自己平时的生活所见,谈谈你在天空中可以看到的星星有哪些?各有什么特点? 【学生回答】略

高中地理必修三2.3《流域的综合治理与开发――以田纳西河流域为例》教案

流域的综合治理与开发——以田纳西河流域为例教案 一.教学目标 (一)知识与技能 1.了解流域的相关概念。 2.归纳流域开发和治理的一般方法,并能简单设计出我国长江流域综合治理与开发的方法。 (二)过程与方法 1.运用区域可持续发展的方法,运用文字和图表材料,分析田纳西河流域的地理条件,总结其开发优势条件和需要治理的问题。 2.运用多媒体辅助教学手段,结合学生合作探究,引导学生总结田纳西河流域综合治理与开发具体措施。 3.学会认识研究和规划流域开发整治的一般方法和过程。 (三)情感态度与价值观 通过学习,使学生树立科学的资源观、环境观和可持续发展观念,培养学生对社会和自然的责任感,促使学生养成关心和爱护人类环境的行为规范。 二.教学重点 1.田纳西河流域开发的基本内容和综合治理的措施。 2.流域开发建设和综合治理的一般方法。 三.教学难点

根据流域的自然背景,分析流域综合治理与开发的措施及意义。 四.教学媒体与教具 多媒体 五.课时安排 两个课时 六.教学过程 【新课导入】首先,我们先欣赏一组赏心悦目的图片……这些图片正是田纳西河经过治理之后的一个美好的结果,但是田纳西河流域在治理之前呢,并不是这般的美景如画,大家想知道他以前是什么样子吗?(学生自由发挥) 大家首先看到的这幅图片从颜色上就可以看出不同来,这是一幅黑白照片,我们可以通过这幅图片可以看到什么?(学生自由回答)前后对比,引入本节课。 【板书】2.3 流域综合治理与开发——以田纳西河流域为例想了解一个流域的综合治理与开发就要了解这个流域的自然地理概况和人文地理条件,那接下来我们就先来了解一下田纳西河流域的自然地理概况。 1.什么是流域 流域的概念就是由分水线(岭)所包围的河流集水区。我们平常所称的流域一般指地面集水区。分水岭也很好理解,看到这幅图,分水岭是指分隔相邻两个流域的山岭和高地,河水从这里流向

人教版高中地理必修一教案:11《宇宙中的地球》Word版

第一节宇宙中的地球 课标: 描述地球所处的宇宙环境,运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星 课标分析: 地球所处的宇宙环境是指以地球为中心的宇宙环境,从宏观和微观两个层面理解。宏观层面上是指地球在天体系统中所处的位置;微观层面上是指地球在太阳中的所处的位置。了解地球所处的宇宙环境目的是为认识地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星打基础。在太阳系八大行星中,从质量、体积、运动等来看,地球是普通,但地球上存在智慧生命又使地球成为太阳系中特殊的一员。而说明地球上生命存在的原因,不仅要从地球自身条件和行星际空间条件分析,还要从恒星际空间条件分析。根据本条“标准”的要求,学生在分析地球的普通性和特殊性时,要会用有关资料加以说明。这些资料如太阳系九大行星的比较数据、地球在太阳系中的位置图、地球本身的条件等。 教材分析: 本节是高中地理的开篇,涉及较多的天文知识,同时这些内容很容易激发学生的兴趣。教材设计了较多的活动,让学生在探究过程中得出结论。教材在介绍天体的具体形式时用了很贴切的形容词,让学生有比较直观的认识。采取阅读的形式介绍了其中的四种天体,以增加学生的课外知识。对于天体系统的层次,教材是以图加材料说明的形式从小范围到大范围来讲述,并让学生填写层次的框图来巩固。为了说明地球的普通性,教材把八大行星的有关数据归纳成图表,引导学生应用数据分析探究,把地球与其他行星进行比较,说明地球是太阳系一颗普通的行星。而对于本节的重点内容,教材主要从地球与太阳的距离适中、地球的体积和质量适中和八大行星绕日公转的特征,分析地球上具备了生命存在的温度、大气和安全的宇宙环境等条件,说明地球是太阳系中一颗特殊的行星。本节课后活动的目的是以地球上出现生命的条件作为一个参照,培养学生迁移和应用知识的能力,鼓励学生大胆想象,但要有理论根据。 教学目标: 1.获得地球和宇宙环境的基础知识; 2.初步学会分析地理资料的方法; 3.养成求真、求实的科学态度,形成科学的宇宙观,激发探索宇宙的寻找地外

江苏省南通中学湘教版高中地理必修三导学案(无答案):3.1地理信息系统及其应用

第三章地理信息技术应用 第一节地理信息系统及其应用 【学习目标】 ⒈了解地理信息系统的概念、发展、组成、工作过程。 ⒉运用有关资料,了解地理信息系统(GIS)在城市管理中的功能。 【学习重难点】 地理信息系统(GIS)在城市管理中的功能。 【学习流程】 【自主先学】 自主先学一:了解地理信息系统的概念和主要功能。 自主先学二:地理信息系统的发展经历了哪四个过程? 自主先学三:认识地理信息系统的五个组成部分。 自主先学四:知道地理信息系统的工作过程。 【组内研学】 查找资料,了解地理信息系统的应用情况。 ⒈资源调查、环境评估、灾害预测 ⒉国土管理、城市规划 ⒊邮电通信、交通运输、 ⒋公安、水利、公共设施、商业金融 【交流促学】 GIS在城市建设和管理中的典型应用有哪些案例? 【反馈评学】 1.下列关于GIS的说法,不正确的是() A.GIS是地图的延伸 B.GIS是一种快速但准确度不太高的技术 C.GIS是空间信息存储、表达、分析和交流的工具 D.GIS可解决人们难以解决的问题 2.在地理信息系统中,存储和处理的数据根据内容可分成基础数据和专题数据两大类。其中属于专题数据的是() A.地质B.水系C.植被D.交通 3.地理信息区别于其他信息的最本质特征在于它是() A.空间信息B.数据信息C.图像信息D.综合信息 4.地理信息系统比纸质地图优越的功能有() ①它不仅有平面信息,还有三维立体信息 ②它有便捷的检索功能和大容量的信息库 ③它可以随时进行信息的切换、缩放、补充测算等,获得更新的信息 ④它不仅有空间数据信息,还有景观照片和动态的影像信息 A.①② B.②③C.②③④ D.①②③④

人教版高中地理必修三

人教版高中地理必修三 2.1 荒漠化的防治 ——以我国西北地区为例 三明九中陈良豪 一、教材分析: 荒漠化使大面积土地资源退化,已成为全球关注的环境问题,被列为十大环境问题之首。沙漠化日益严重地破坏着当地的自然生态环境,成为制约社会、经济可持续发展的最大阻力。 我国是世界上荒漠化面积较大、分布较广、受害较严重的国家之一。因此教材以荒漠化严重的西北地区为典型案例,阐述西北地区荒漠化发展的地理背景和人地作用的特点,从自然、社会和经济因素分析荒漠化的形成、分布和防治措施。 本课的课程标准要求是“以区域为例,分析区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,了解其危害和综合治理保护措施”。教材首先分析了西北地区干旱为主的自然特征;其次从自然因素和人为因素两个方面分析荒漠化的成因,并指出人类活动在荒漠化发生与发展过程中起决定性的作用;接着介绍西北地区不同时期荒漠化土地的分布特点;最后根据荒漠化形成的背景、成因和过程的差异采取相应的对策和措施。按照课标要求,本节内容分为两课时,第一课时主要是讲述西北地区的位置和地形、荒漠化形成的原因(自然原因和人为原因);第二课时主要了解西北地区不同历史时期的荒漠化、荒漠化防治的对策和措施。 本节教学设计是第二课时的内容,重点分析荒漠化的发展及防治荒漠化的措施。 二、学情分析 对于高二的学生来说,他们在初中及高一地理学习中已对区域的生态环境问题有了一定的了解;同时学生通过看报刊、广播、电视等媒体的宣传报道,对荒漠化已有一定的感性认识,但对荒漠化的成因及防治尚不够系统和深入,对信息提取和整合缺乏系统性训练,图文转换能力和综合分析思维能力较差。 三、设计思想 设计思路: 本节内容有较强的实践性,可有效运行讨论法、探究法、调查法等教学方法,引导学生理解荒漠化的危害和防治。所以本课教学手段采用自主式、互动式、探究式的网络多媒体教学,通过引导和启发学生对如何防治荒漠化进行思考分析,培养学生自我建构知识的能力,让学生主动融入课堂教学,充分调动了学生的积极性、主动性,加深了学生对所学知识的掌握,提高了学生的参与意识、创新意识。引导学生充分利用已有知识,结合具体实际,围绕突出矛盾,因地制宜,改善生态环境。充分利用课本插图,通过一系列的活动和思考分别穿插在相关知识学习之后,引导学生进行全面归纳。这样,一方面有利于知识的巩固和升华,另一方面有利于学生地理思维能力的培养。 设计意图: 学生学习的过程本质是积极、主动地建构知识的过程。中学地理教学应以学生发展为本,激发学生学习的兴趣和动机,以提高学生的科学素质为目标,逐步培养学生的自我发展能力,最终提高全面素质。 本课基于新课程标准的教学理念,遵循“以教师为主导、学生为主体、自主探索为主线”的教学原则。在教学过程中努力营造学生自主学习的氛围。分析案例,并理论联系实际,以提高学生分析和解决实际问题的能力。 四、教学目标 (一)知识与技能: (1)了解西北地区在不同时期荒漠化的发生与发展过程以及人类在不同过程中所起的作用。 (2)了解西北地区人民防治荒漠化的成功经验和治理措施,并通过具体案例的分析,理解生物治沙的意义。