汉画像石文献11

汉代画像石研究综述

收稿日期 :2002-03-26 作者简介 :刘太祥 (1959- ) ,男 ,汉族 ,副编审《, 南都学坛》副主编 ,主要从事汉文化和编辑史研究 。

2002 年第 3 期 刘太祥 :汉代画像石研究综述 · 9 ·

“我以为除了古人的遗物以外 ,再没有一种史料比 绘画雕 刻 更 能 反 映 出 历 史 上 的 社 会 之 具 体 的 形 象 。”他认为汉代石刻画像“几乎可以成为一部绣像 的汉 代 史”,“当 然 是 一 种 最 具 体 、最 真 确 的 史 料”[30] 。应用画像石资料 ,结合历史文献记载研究 汉代历史的著作主要有岳庆平 、尚峥的《中国秦汉 艺术史》[31] ,岳庆平的《中国秦汉习俗史》[32] ,孙机 的《汉代物质文化资料图说》[33] ,刘敦桢的《中国古 代建筑史》[34] ,夏亨廉 、林正同的《汉代农业画像砖 石》[35] ,王克芬的《中国古代舞蹈发展史》[36] ,刘秉 果的《中国古代体育史话》[37] ,大村西崖的《支那美 术史雕塑篇》[38] ,王子云的《中国雕塑艺术史》[39] 等 。然而 ,对汉代画像石研究情况介绍的论著却为 数不多 ,主要有深圳博物馆的《中国汉代画像石画 像砖 文 献 目 录》[40] , 沈 颂 今 的《汉 画 像 石 研 究 概 述》[41] ,李发林的《山东汉画像石概述》[42] ,周到的 《河南汉画像石考古四十年概况》[43] ,李陈广 、金康 的《南阳汉画像石研究述评》[44] ,杨爱国的《山东汉 画像石研究的历史回顾》[45] ,武利华的《徐州汉画 像石研究综述》[46] ,吴曾德 、闪修山 、肖湄燕的《汉 代画像石的发现与研究》[47] , 周到 、王晓的《汉画 ———河南汉代画像研究》[48] 等 。大多是地域性汉 画像石研究情况介绍 ,即使是全国性的汉画像石研 究情况介绍也比较简略不详 。本文试图对汉代画 像石的分区 、分期和分类 ,艺术特色 ,天文学 ,舞乐 百戏 ,民风民俗 ,政治经济 ,思想观念 ,建筑学等方 面的研究情况作一较为全面和深入的综合论述 。

战国秦汉画像砖文献简目

战国秦汉画像砖文献简目刘未辑王仲殊《空心砖汉墓》《文物参考数据》1953,1期。

安金槐:《郑州二里岗空心砖墓介绍》,《文物参考资料》,1954年6期。

王寄生:《闻喜西官庄汉代空心砖墓清理简报》,《考古通讯》,1955年4期。

四川省文物管理委员会:《四川新繁清白乡东汉画像砖墓清理简报》,《文物参考资料》,1956年6期。

四川省文物管理委员会:《在四川德阳县收集的汉画像砖》,《文物参考资料》,1956年7期。

重庆市博物馆编:《重庆市博物馆藏四川汉画像砖选集》,文物出版社,1957年。

赵世纲,《淅川县见到的几种汉代花纹砖》,《文物参考数据》1957,8期。

于豪亮:《几块画像砖的说明》,《考古通讯》,1957年4期。

赵世纲:《淅川县见到的几种汉代花纹砖》,《文物参考资料》,1957年8期。

刘志远:《四川汉代画像砖艺术》,中国古典艺术出版社,1958年。

方继成:《汉砖花纹释例》,《人文杂志》,1958年1期。

游清汉:《河南舞阳冢张村汉墓发掘简报》,《考古通讯》,1958年9期。

河南省文化局文物工作队:《郑州南关159号汉墓的发掘》,《文物》,1960年8、9期。

四川省博物馆:《四川汉代画像砖拓片》,人民美术出版社,1961年。

冯汉骥:《四川的画像砖墓及画像砖》,《文物》,1961年11期。

居方:《汉代收获渔猎画像砖》,《历史教学》,1962年10期。

河南省文化局文物工作队第一、二队:《河南出土空心砖拓片集》,人民美术出版社,1963年。

河南省文化局文物工作队:《郑州二里岗汉画象空心砖墓》,《考古》,1963年11期。

王褒祥:《河南新野出土的汉代画像砖》,《考古》,1964年2期。

孔次青:《山东曲阜纪庄发现汉代空心砖》,《考古》,1964年9期。

居举郎澜、金仁:《贵州赫章县发现的汉砖》,《考古》,1964年8期。

吕品、周到:《河南新野新出土的汉代画象砖》,《考古》,1965年1期。

河南省文化局文物工作队,〈河南省收集的古代花纹小砖和文字砖〉,《文物》1965,5期。

汉画像石知多少

现在, 笔 者 将 向读 者 展 示 一 下 各 位 大 学 者 眼 中 的汉 画 像 石 : 著 名学者俞伟超在为《 中国画像石 全集 》 写 的概 论 中是 这 么 解 释画像 石的 : 画像 石可 以说是 一种石 刻绘 画 , 这 种造 型艺术 , 按成 型技 术来说 , 应 该属 于雕刻 ; 依其 整体 艺术形 态而 言 , 实 似 绘画, 故 习惯 称 为 画像 石 。 在 艺 术 品 的 分 类 中 , 正 因 为 它 具 有 两 个类别 的特点 , 故在此《 中 国美 术 分 类 全 集 》 中, 单独列为一类 。

关键词 : 汉 画像 石 ; 概 念; 分 类

中 图分 类 号 : J 2 1 3 . 1 文献标识码 : A

文章编号 : 2 0 9 5 —4 1 1 5 ( 2 0 1 4 ) 1 1 / 1 2 —4 5 —1

汉 画像石从悠 久 的历史 长河 中走来 , 它 通过 自身的记 载 向 我们诉说着过往 的一段 段悲 怆 的经历 , 但 同时也 向我们展 示 了 汉 代 艺 术 的无 穷 魅 力 。 关 于 汉 画像 石 , 我 们 不 仅 可 以从 视 觉 上 来 审 视 它 , 而 且 还 可 以 从 图 像 理 论 对 它进 行 进 一 步 地 解 读 , 即: 它 是 一 种 气 势 磅 礴 的 艺术 , 表 现 了 统 一 民族 形 成 期 的 霸 气 ; 它 是一 种生命 的艺术 , 生 死 的 轮 回在 其 间 得 到 展 示 ; 它是 一种壮 阔的艺术 , 显 示 了 汉 人 的 博 大 心 胸 。此 外 还 要 注 意 的 是 汉 画 像 石 的 题 材 涉 及 范 围 颇 广 , 主 要 有 天 文 图像 、 升仙 图像 、 历史 故事 图像 、 祥 瑞 图、 战争 图 、 狩

沉雄博大,奇伟瑰丽——汉画像石上的历史

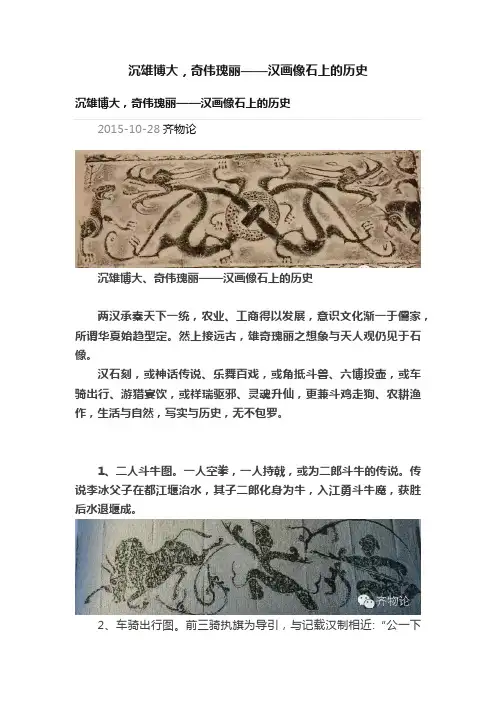

沉雄博大,奇伟瑰丽——汉画像石上的历史沉雄博大,奇伟瑰丽——汉画像石上的历史2015-10-28齐物论沉雄博大、奇伟瑰丽——汉画像石上的历史两汉承秦天下一统,农业、工商得以发展,意识文化渐一于儒家,所谓华夏始趋型定。

然上接远古,雄奇瑰丽之想象与天人观仍见于石像。

汉石刻,或神话传说、乐舞百戏,或角抵斗兽、六博投壶,或车骑出行、游猎宴饮,或祥瑞驱邪、灵魂升仙,更兼斗鸡走狗、农耕渔作,生活与自然,写实与历史,无不包罗。

1、二人斗牛图。

一人空拳,一人持戟,或为二郎斗牛的传说。

传说李冰父子在都江堰治水,其子二郎化身为牛,入江勇斗牛魔,获胜后水退堰成。

2、车骑出行图。

前三骑执旗为导引,与记载汉制相近:“公一下至二千石,骑吏四人,二千石至三百石县长,二人,皆带剑,执戟为前列。

”,可见出游人的级别不低,怎么也是正部级领导吧。

领导的车队奔驰放逸,轻快矫捷,如驰骋春风。

(局部一)(局部二)3、嫦娥奔月。

月中蟾蜍,清晰可辨,九星环列,云气飞绕。

嫦娥为后羿之妻,高髻广袖,身前倾而正向月飞腾。

汉代嫦娥,可惜人首蛇身,嫦娥早期形象看来还不那么动人。

4、河伯出行图。

这幅图想象奇伟不羁,画面紧凑精美,河伯巡游银河天界,四条大鱼驾车,车上高张华盖,御者双手挽缰,河伯则端坐车中;车驾左右各有一大鱼护卫导引,前有神人持盾操刀,为河伯开道,后有神卫,荷戟骑鱼以殿后。

周遭还有云气环护,并有三星在天。

河伯威武。

5、鱼雁同飞。

连乌龟也一起上天,列队飞行了。

6、伏羲女娲交尾图。

伏羲女娲斗是人首蛇尾,手持华盖而尾部相交,正意为阴阳和谐,子孙繁衍昌盛。

华夏民族就这么来的?图一:女娲伏羲交尾图二:女娲,中国最早的大美女。

7、熊戏虎象人斗兕。

熊虎相戏,象人斗兕,兽物野气,人无惧色。

汉代宫廷驯兽为乐当是流行项目。

图一:熊戏虎象人斗兕局部图二:刺虎斗熊图三:羽人戏龙。

左一人为方士,指挥羽人驯龙,羽人手拿灵芝,龙为双头。

图四:驯兽图。

一武士赤手空拳置身虎熊之中。

战国秦汉画像砖文献简目

战国秦汉画像砖文献简目战国秦汉画像砖文献简目刘未辑王仲殊《空心砖汉墓》《文物参考数据》1953,1期。

安金槐:《郑州二里岗空心砖墓介绍》,《文物参考资料》,1954年6期。

王寄生:《闻喜西官庄汉代空心砖墓清理简报》,《考古通讯》,1955年4期。

四川省文物管理委员会:《四川新繁清白乡东汉画像砖墓清理简报》,《文物参考资料》,1956年6期。

四川省文物管理委员会:《在四川德阳县收集的汉画像砖》,《文物参考资料》,1956年7期。

重庆市博物馆编:《重庆市博物馆藏四川汉画像砖选集》,文物出版社,1957年。

赵世纲,《淅川县见到的几种汉代花纹砖》,《文物参考数据》1957,8期。

于豪亮:《几块画像砖的说明》,《考古通讯》,1957年4期。

赵世纲:《淅川县见到的几种汉代花纹砖》,《文物参考资料》,1957年8期。

刘志远:《四川汉代画像砖艺术》,中国古典艺术出版社,1958年。

方继成:《汉砖花纹释例》,《人文杂志》,1958年1期。

游清汉:《河南舞阳冢张村汉墓发掘简报》,《考古通讯》,1958年9期。

河南省文化局文物工作队:《郑州南关159号汉墓的发掘》,《文物》,1960年8、9期。

四川省博物馆:《四川汉代画像砖拓片》,人民美术出版社,1961年。

冯汉骥:《四川的画像砖墓及画像砖》,《文物》,1961年11期。

居方:《汉代收获渔猎画像砖》,《历史教学》,1962年10期。

河南省文化局文物工作队第一、二队:《河南出土空心砖拓片集》,人民美术出版社,1963年。

河南省文化局文物工作队:《郑州二里岗汉画象空心砖墓》,《考古》,1963年11期。

王褒祥:《河南新野出土的汉代画像砖》,《考古》,1964年2期。

孔次青:《山东曲阜纪庄发现汉代空心砖》,《考古》,1964年9期。

居举郎澜、金仁:《贵州赫章县发现的汉砖》,《考古》,1964年8期。

吕品、周到:《河南新野新出土的汉代画象砖》,《考古》,1965年1期。

河南省文化局文物工作队,〈河南省收集的古代花纹小砖和文字砖〉,《文物》1965,5期。

关于汉画像石产生背景与艺术功能的思考

包装世界Packaging World 艺术与设计关于汉画像石产生背景与艺术功能的思考封琳赵新平西安理工大学陕西西安710042摘要:汉画像石的历史文化价值十分重大,因此文章针对其产生背景和艺术功能展开详细研究,任何一种事物的产生与当时的政治经济文化都有着必然的联系,研究汉画像石的产生背景可以很好地推进我国的考古进程,同时对其艺术功能的分析能够在很大程度上提升我们的审美情趣,另外对于现代社会的艺术设计工作也有着很重要的借鉴意义,总而言之汉画像石能够体现出当时的社会风貌,对于我国当前的很多工作内容都有着重大意义,因此相关人员应该提高重视程度。

关键词:汉画像石;背景;艺术功能汉代陵墓中较为常见的墓室结构就是汉画像石,但是汉画像石在当时人看来是不太够资格作为陵墓中的陪葬品的,然而对于现代人来说汉画像石则是一种十分珍贵的历史文物,体现着当时中国的风土人情与经济政治状况,对于研究历史也有着很大的帮助,因此,相关人员对于近几年出土的汉画像石进行了全面地分析和了解,了解汉画像石的产生背景和艺术功能对于我们来说有着十分重要的意义,可以不断提升我们的历史文化水平和欣赏能力,有利于文化传承和文化自信。

一、关于汉画像石的概述(一)汉画像石的基本内容汉画像石实际上就是一种在汉代地下墓室中墙壁上雕刻的一种图像,因为汉画像石一般情况下是在丧葬礼制性质的建筑中出现的,所以它本质上可以作为一种祭祀性丧葬艺术,属于我国古代艺术形式的一种,对于古代艺术的发展有着重要的作用[1]。

(二)汉画像石的发展简史汉画像石的发展需要经历三个阶段,首先是金石学阶段,金石学在宋代中后期兴起,但是该阶段研究汉画像石的书大多简略,他人难以了解画像的具体内容;其次是考古积累阶段,顾名思义就是对汉画像石相关资料的积累;最后是综合研究阶段,详细对其进行分析[2]。

(三)汉画像石的分布区域在西汉的昭、宣时期汉画像石出现,当前发现的汉画像石主要分布在山东、河南、四川以及陕北晋西等地区,除此之外在河北、北京等地也有所发现,汉画像石有着很多类型的雕刻技法,其中包括单线阴刻、减地平雕、减地平雕兼阴线、减地浮雕以及沉雕[3]。

《徐州汉画像石中乐舞材料的整理与研究》

《徐州汉画像石中乐舞材料的整理与研究》一、引言徐州,作为中国历史文化名城之一,其丰富的历史文化遗产中,汉画像石无疑是一颗璀璨的明珠。

这些雕刻精美的汉画像石,不仅记录了汉代社会的生产生活、风俗习惯,还为我们提供了丰富的乐舞材料。

本文旨在通过对徐州汉画像石中乐舞材料的整理与研究,深入探讨其艺术特色与文化内涵。

二、徐州汉画像石的概况徐州汉画像石是汉代墓葬中常见的一种艺术形式,其以线刻、浮雕等手法,将当时的社会生活、神话传说、历史事件等生动地呈现在石头上。

其中,乐舞题材的画像石是徐州汉画像石的重要组成部分,具有极高的艺术价值和历史价值。

三、乐舞材料的整理本文通过对徐州地区博物馆、考古研究所等机构收藏的汉画像石进行整理,共收集到乐舞题材的画像石近百幅。

这些画像石内容丰富,包括乐队的演奏、舞蹈表演、祭祀场景中的乐舞等。

在整理过程中,我们对每幅画像石进行了编号、拍照、测量等记录工作,并详细描述了画像石中的乐舞形象、服饰、乐器等细节。

四、乐舞材料的研究1. 艺术特色:徐州汉画像石中的乐舞形象生动活泼,展现了汉代乐舞的丰富多样。

在绘画技巧上,运用线条和色彩表现了乐舞者的动作和表情;在构图上,将乐舞者与周围环境相结合,营造出一种欢快热烈的氛围。

2. 文化内涵:徐州汉画像石中的乐舞题材反映了当时社会的风俗习惯、宗教信仰、审美观念等。

通过对这些乐舞形象的解读,我们可以了解到汉代社会的文化内涵和人们的价值观念。

3. 乐器与舞蹈:在徐州汉画像石中,我们可以看到多种乐器和舞蹈形式。

这些乐器包括鼓、磬、琴、笙等,舞蹈则有单人舞、双人舞、群舞等多种形式。

这些乐舞形象为我们研究汉代音乐、舞蹈等艺术形式提供了宝贵的资料。

五、结论通过对徐州汉画像石中乐舞材料的整理与研究,我们深入了解了汉代乐舞的艺术特色和文化内涵。

这些乐舞形象不仅具有极高的艺术价值,还为我们研究汉代社会提供了宝贵的资料。

同时,这些乐舞材料也为我们今天的研究和创作提供了灵感和借鉴。

汉代画像石论文 汉代雕刻论文

汉代画像石论文汉代雕刻论文汉代画像石的线性之美[摘要]汉代画像石是汉代人雕刻在墓室、墓阙和地面祠堂等墓葬建筑上的装饰石刻壁画。

作为一种融雕相济的综合造型艺术,其绘画性的线条,起着决定性的作用。

汉画像石中流畅飞动的线条极具特色,呈现出一种独特的气质、音乐和力量之美,散发出迷人的艺术光辉。

[关键词]汉代画像石线性艺术气质之美音乐之美力量之美汉代画像石是汉代人雕刻在墓室、墓阙和地面祠堂等墓葬建筑上的装饰石刻壁画。

作为一种融雕相济的综合造型艺术,其绘画性的线条,起着决定性的作用。

宗白华先生曾在其美学著作《美学散步》里说:“中国雕刻也像绘画,不重视立体性,而注意在流动的线条”。

线是人类最古老的艺术语言,“中国画艺术可以广义地看作是一种‘线条艺术’或者说以‘线条趣味来造型的艺术’”。

在中国画艺术的生存和发展过程中,“线”不仅起着塑造形体的作用,同时还担负着传递情感的功能,具有独特的审美价值。

作为汉代艺术的杰出代表,汉画像石更是将线条发挥到极致,使之呈现出独特的气质美、音乐美和力量美,散发出迷人的艺术光辉。

下面我就汉画像石的用线之美做一简单的论述。

一、气质之美走进汉画馆,一股浓郁的浪漫主义气息便扑面而来。

那一幅幅镌刻汉代人的生活和精神的历史画卷,俨然成为一个浪漫和谐的精神家园。

在这里,人神共处、人兽嬉戏;在这里人与物浪漫洒脱,一派自然,在舞乐百戏中,舞伎的腰纤细如丝,长袖飞舞,婀娜多姿,轻盈如燕;武士图中,武士身材粗壮,双肩和胸膛大腿肌肉异常发达,“壮”士形象和英雄气概一目了然;在《后羿射日》中,后羿双腿分开,身体极度向后仰,臀部与双足呈一个稳定的三角形,射日的高超技巧和轻松洒脱跃然石上。

再看《斗牛图》,斗牛俯首怒目,颈部隆起,弹蹄翘尾,双角似锥,又细又长,暴躁狂怒凶猛异常……汉承秦制,但在意识形态的某些方面,特别在艺术领域,却依然保持了南楚故地的乡土特色。

楚风“好巫鬼,重淫祀”(《汉书•地理志》),巫术的神奇玄妙和巫风的盛行使远古浪漫的传统在楚地焕发出勃勃生机,人民的思想染上浓重的浪漫色彩。

汉画像石文献11

箫鼓东汉山东沂南北寨汉墓出土一辆车,用三匹化装了的马拉着。

车上安装着建鼓。

建鼓的中间插杆挂着缨穗缨络,最上面安个方座。

车上有五人,一人驾车,二人在前面吹箫,二人在后面举着缨络。

而在车顶上的方座上,有一个小孩倒立其上,显出独特技艺。

这是一辆出行的彩车,是带领乐舞队伍的。

骑马听乐图(作者收藏拓片)骑马偶相遇,问君何所适,未及开口言,忽闻楼上有歌声,勒马细聆听,竟是年青别离曲。

相顾人老两鬓白。

摇鼗鼓,山东沂南北寨出土鼗是导也。

摇鼗鼓,即在小鼓两侧有小珠以绳与鼓面相连,有一支长柄可用手捻动,使两侧小珠摆动而打击鼓面发声。

在乐队开始演奏乐曲前,先摇鼗鼓,在演奏中不时穿插鼗鼓声,以烘托气氛。

抚琴,山东沂南北寨出土汉代的琴,在众多乐器中,起着统帅作用。

它声音和谐,音量大,却不喧哗。

声音小时也能让人听到。

它携带方便,因此成为不离身的乐器。

光武帝刘秀每次宴会上,都要让人鼓琴。

可见琴在汉代是比较普及的一种乐器。

吹笙,山东沂南北寨出土笙是以匏为底,在上面有规律的插上一定数量的竹管,再加金属的簧片。

利用气流与簧片共振发音,每个竹管发出一个音,这音好像是从植物中发出的,的以叫笙。

它是汉代乐器中的佼佼者。

“笙奏”是指全部乐器合奏的意思。

吹笛,山东沂南北寨出土山东沂南北寨出土的画像石,有一人竖吹一乐器,它就是汉代的笛。

击铙铙像铃,比铃大。

使用时,以手执铙把,铙吕朝上,另一手拿小锥子敲击。

在汉代的乐队中,有四个人吹排箫,一人吹埙。

为首的一人既吹排箫,并以锥击立于地上的铙,作为调节乐曲的节奏。

撞钟,山东沂南北寨出土特钟,现存南阳汉画馆上图是山东沂南北塞出土的画像石,一幅撞钟,它架子上悬挂两个钮钟。

乐人用长棒撞之,棒上有一条带子,可见棒的分量不轻。

下图是特钟。

它悬挂的是一个甬钟。

在乐队演奏乐器前,首先要击特钟,作为乐曲的前奏之一,使乐队各种乐曲,同时开奏。

二是在演奏乐曲过程中,击这特磬,可以加强乐曲的节奏。

击磬,山东沂南北寨出土磬分大磬、编磬、歌磬、颂磬。

四川出土的十一具汉代画像石棺图释

作者: 高文[1];高成英[2]

作者机构: [1]四川省文化厅;[2]四川省博物馆

出版物刊名: 四川文物

页码: 17-24页

主题词: 王晖石棺 汉代画像石 四川 石室墓 芦山县 砖室墓 形式多样 抗日战争时期 郭沫若崖墓

摘要: <正> 四川汉代画像石,内容丰富,题材广泛,形式多样,雕刻精良,著名中外。

四川汉代画像石,种类繁多,有汉阙、石棺、石函、崖墓、砖室墓、石室墓之雕刻。

石棺是其中的一种。

抗日战争时期,四川芦山县出土王晖石棺,郭沫若先生看到拓片后曾写了两首诗庆贺。

不久重庆也出土了石棺。

1949年以来,先后出土了一大批石棺,拙著《四川汉代画像石》(巴蜀书社出版)均已收录。

本文介绍的是新出土的或以前出土尚未报导过的十一具石棺,即泸州一、二、四、五、九号石棺,南溪一、二号石棺,富顺、合江、高县石棺和彭山三号石棺。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

箫鼓东汉山东沂南北寨汉墓出土

一辆车,用三匹化装了的马拉着。

车上安装着建鼓。

建鼓的中间插杆挂着缨穗缨络,最上面安个方座。

车上有五人,一人驾车,二人在前面吹箫,二人在后面举着缨络。

而在车顶上的方座上,有一个小孩倒立其上,显出独特技艺。

这是一辆出行的彩车,是带领乐舞队伍的。

骑马听乐图(作者收藏拓片)

骑马偶相遇,问君何所适,未及开口言,忽闻楼上有歌声,勒马细聆听,竟是年青别离曲。

相顾人老两鬓白。

摇鼗鼓,山东沂南北寨出土

鼗是导也。

摇鼗鼓,即在小鼓两侧有小珠以绳与鼓面相连,有一支长柄可用手捻动,使两侧小珠摆动而打击鼓面发声。

在乐队开始演奏乐曲前,先摇鼗鼓,在演奏中不时穿插鼗鼓声,以烘托气氛。

抚琴,山东沂南北寨出土

汉代的琴,在众多乐器中,起着统帅作用。

它声音和谐,音量大,却不喧哗。

声音小时也能让人听到。

它携带方便,因此成为不离身的乐器。

光武帝刘秀每次宴会上,都要让人鼓琴。

可见琴在汉代是比较普及的一种乐器。

吹笙,山东沂南北寨出土

笙是以匏为底,在上面有规律的插上一定数量的竹管,再加金属的簧片。

利用气流与簧片共振发音,每个竹管发出一个音,这音好像是从植物中发出的,的以叫笙。

它是汉代乐器中的佼佼者。

“笙奏”是指全部乐器合奏的意思。

吹笛,山东沂南北寨出土

山东沂南北寨出土的画像石,有一人竖吹一乐器,它就是汉代的笛。

击铙

铙像铃,比铃大。

使用时,以手执铙把,铙吕朝上,另一手拿小锥子敲击。

在汉代的乐队中,有四个人吹排箫,一人吹埙。

为首的一人既吹排箫,并以锥击立于地上的铙,作为调节乐曲的节奏。

撞钟,山东沂南北寨出土

特钟,现存南阳汉画馆

上图是山东沂南北塞出土的画像石,一幅撞钟,它架子上悬挂两个钮钟。

乐人用长棒撞之,棒上有一条带子,可见棒的分量不轻。

下图是特钟。

它悬挂的是一个甬钟。

在乐队演奏乐器前,首先要击特钟,作为乐曲的前奏之一,使乐队各种乐曲,同时开奏。

二是在演奏乐曲过程中,击这特磬,可以加强乐曲的节奏。

击磬,山东沂南北寨出土

磬分大磬、编磬、歌磬、颂磬。

笙磬五种。

编磬制作困难,须用“三四滨浮磬”即用安徽省灵壁县北的石,做成一片片形如图,音调各异的单磬,再集合而成为编磬。

图中四个编磬,乐人手执小锤,正在敲击编磬。

因磬声最清雅,声传得又远,乐曲合奏时,其快慢应依磬声。

《练力》画像石拓片

“练力”为江苏徐州市汉画馆中收藏的画像石之一。

图中有七人,右边五人双手执鼎翻举过头顶。

证明其力最大。

《击剑》画像石拓片

击剑。

1972年河南南阳唐河针织厂东汉墓出土“击剑”画像石。

右二人皆执长剑对仗。

一人跨步击刺,一人侧首躲闪,并横剑欲还击。

左有一个童子惊恐而奔走。

技击汉山东邹城八里河出土邹城市孟庙

汉代是一个开发进取的时代,青年中读书击剑成为风气汉画像石中反映了这种时代的风尚。

河南南阳汉画像石手搏图

图中有三人,皆短袍束腰长裤。

右边二人,弓步亮掌,双眼对视,伺机向对方攻击。

左边一人,也作亮掌态。

准备加入手搏。

河南南阳汉画像石徒手对剑图

右边一人,一手执剑,剌向左边一人。

右边一人,徒手弓步后退,让出剑锋。

宴饮讲学图(摹本)

图石上段已残,残高0.75米宽0.75米。

此图仅见二人;作陆博游戏。

讲学图正面有一方形高堂,三面回廊,上坐一老者,外面一人双手捧牌,侧耳倾听。

堂前还有十三人,捧牌环坐聆听教诲。

图边有字,“密都乡安持里孙琮威石之郭藏”。

比武图(徐州汉画像艺术包馆藏汉画像石,1957年铜山县黄巾出土)汉代尚武,人人学习武斗。

一人手持长戟,一人双手持剑,相对比武。

持剑人右边有一人在损点。

持戟人之后,有一人在观看。

两人比武之时,有鸟在前,看着后面只凤凰在追逐一禽,也作比武之态。

树下射猎汉画像石拓本山东肥城北大留土泰安岱庙藏一人乘马来到树下,跪下左腿,拉开弓,瞄准着浓叶。

他看到有一个鸟巢,掩映在树叶里,一只鸟儿正仲头到巢外,左右探望。

投壶饮酒图

饮酒行令,可以助兴。

汉代画像石中有一副饮酒行令的图,叫“投壶”。

看谁投入壶中的箭多,就是得胜。

投壶中的箭少就是贩者,输败的人要罚饮酒。

画的中有两人正在投壶。

右边一个人是观察者。

左边两个人,可能是刚刚输掉而离开的。

庖厨图(作者收藏拓片,原石藏徐州白集汉画像馆)

图壁上挂满鸡、鸭、猪鱼的肉卖。

一个人在烧火。

一个人在切菜,一个人在拌食物,一个人在切肉,一个人在汲水。

一派繁忙景象。

庖厨图(摹本)

顶墙挂着鸡、鸭、鱼、龟、猪头、内脏……。

有剖鱼的、杀猪、杀牛、杀羊、杀狗的人忙着。

有蒸、烤、烧火的,有做豆腐的,有从井里汲水的……

庖厨图(山东临沂五里堡出土汉画像拓片)

壁上挂着鱼、鸟、猪肉类,挂着牛头,羊头。

一个人手牵一头狗,可能要杀为牲。

一个在烧火,一个在拌食物,一个在洗菜。

在图的右边,有一个佩剑的人

可能是监工。

庖厨东汉画像石拓本浙江海宁市长安镇出土海宁市博物馆藏夜间为庖厨备馔。

一个小孩提灯在前引路,一个人肩挑,前头为一条大鱼,后头为一罐食物。

最后为一个腰带刀剑,一手提灯。

下图中央是一个人用网捞鱼。

旁边两人。

一个用刀砍柴,一个手摘一枝莲。

山东济宁城南张出土的汉画像石《庖厨图》

山东诸城县凉台出土的汉画像石《庖厨图》

上图山东济宁城庖厨图,中央是烧火煮肉鼎。

有一人在放进肉类。

图右有一人在杀牛,图左有一人在杀狗。

下图诸城庖厨图分四格。

第一格为杀羊,第二格为一人用垂锤敲杀牛。

第三格是杀猪一人执棍棒杀,有二人配合。

第三格是一人牵狗执棍,另一个端盆。

一棒打死后就杀人。

冶铁图,山东滕县宏道院出土

这幅冶铁图是1930年于山东滕县宏道院出土的。

是至今发现的唯一冶铁图。

左侧一个匠人在操作鼓风机,向炉内鼓风。

汉代鼓风机叫“鞲蘘”,它是一个皮蘘,像现代的手风琴那样,靠一推一拉排、吸风,推则排气,拉则吸气。

通过不断推、拉,向向铁炉内送入空气助火焰生长。

滕县黄家岭汉画像石上该划的铁器制作场面

图中央一人,正在加热炉旁的铁砧上,执锤锻打。

左边一个人,举着锻打好的长刀在检查,看是否合格。

右边一人正在低头磨砺铁刀。

这是最后一道工序。

做好长刀,都分别挂在墙上。

这个作坊是专门制造兵器的。

牵牛套辕拉车图

南阳县英庄出土的汉画像,其中有牛耕图。

图画中刻一个人,左手挽缰绳,牵一牛,右手执鞭,似是牵牛套辕拉车。

图中的牛生直叉角,躯长体高,肩峰高耸,俯首垂尾驯服的向前迈步,应是驾辕的好牛。

拾粪东汉画像石拓本陕西缓德出土

一匹壮实的马在前面走,后面跟一个农民,一手拿耙,一手拿筐跟在马后捡粪。

图上方是一只狼,二只鸟,一片草地地。

牛耕图

陕西米脂出土的汉画像石的牛耕图,两牛拉一犁耕田。

用桑条一支穿过两牛的鼻子,使两牛连结在一起,一个农民驱动它们共同牵引犁仗犁田。

牛耕东汉画像石拓本陕西绥德王得元墓出土中国历史博物馆藏一个农民,举手扬鞭,一手扶犁犁地。

空白处是一棵树,枝叶茂盛。