利奈唑胺群体药代_药效动力学研究进展

恶唑烷酮类抗菌药利奈唑胺的研究进展

中国新药与临床杂志(C h i n JN e wD r u gs C l i nR e m ),2003年5月,22(5):313-316.恶唑烷酮类抗菌药利奈唑胺的研究进展任少华1,秦丽君1,胡华成2(1.丽水市中心医院,浙江丽水323000;2.苏州大学附属第二医院,江苏苏州215004)[收稿日期]2002-05-08[接受日期]2002-09-17[作者简介]任少华(1953-),男,浙江萧山人,副主任医师,主要从事呼吸系统感染性疾病的防治研究工作。

[联系人]任少华。

P h n :86-578-211-7438。

E -m a i l :r r r s s s @ye a h .n e t [关键词]感染;革兰阳性细菌;抗感染药;利奈唑胺;恶唑烷酮类;药动学[摘要]利奈唑胺属于新型恶唑烷酮类抗菌药物,在体内外对引起社区和院内各种感染的阳性细菌具有广谱抗菌作用,包括耐青霉素肺炎链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和耐万古霉素肠球菌等,其临床疗效已经得到一系列Ⅲ期临床研究的证明。

本文综述了第1个应用于临床的恶唑脘酮类药物利奈唑胺的发展历史,抗菌作用,临床试验和安全性等方面的进展。

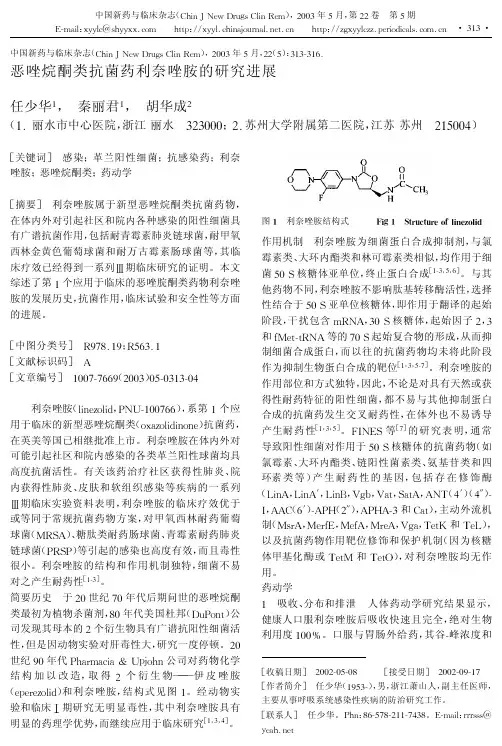

[中图分类号]R 978.19;R 563.1[文献标识码]A[文章编号]1007-7669(2003)05-0313-04利奈唑胺(l i n e z o l i d ,P N U -100766),系第1个应用于临床的新型恶唑烷酮类(o x a z o l i d i n o n e )抗菌药,在英美等国已相继批准上市。

利奈唑胺在体内外对可能引起社区和院内感染的各类革兰阳性球菌均具高度抗菌活性。

有关该药治疗社区获得性肺炎、院内获得性肺炎、皮肤和软组织感染等疾病的一系列Ⅲ期临床实验资料表明,利奈唑胺的临床疗效优于或等同于常规抗菌药物方案,对甲氧西林耐药葡萄球菌(M R S A )、糖肽类耐药肠球菌、青霉素耐药肺炎链球菌(P R S P )等引起的感染也高度有效,而且毒性很小。

利奈唑胺的临床研究

引言:利奈唑胺是一种广谱三唑类抗真菌药物,已被广泛应用于临床治疗寄生虫感染和真菌感染等疾病。

本文旨在对利奈唑胺的临床研究进行详尽的介绍和分析,从药理学、临床试验和副作用等角度,全面了解利奈唑胺在临床实践中的应用情况。

概述:利奈唑胺是一种季唑类抗真菌药物,可以选择性地抑制真菌细胞膜内的呼吸链酶,从而导致真菌细胞的死亡。

利奈唑胺被广泛应用于治疗念珠菌感染、皮肤真菌感染和肺部真菌感染等疾病。

在临床实践中,利奈唑胺显示出了良好的抗真菌活性和良好的耐受性。

正文:1.利奈唑胺的药理学机制1.1抗真菌作用机制:利奈唑胺通过选择性抑制真菌细胞膜内的呼吸链酶作用于真菌细胞,从而阻断真菌细胞的生存机制,导致真菌细胞的死亡。

1.2药代动力学特性:利奈唑胺经口给药后在体内吸收良好,可达到有效浓度。

它的半衰期约为10小时,适合每日一次的给药方式。

2.利奈唑胺临床试验的研究进展2.1念珠菌感染:大规模临床试验表明,利奈唑胺可用于治疗念珠菌感染,并展现出了高效的抗真菌活性。

2.2皮肤真菌感染:利奈唑胺在治疗皮肤真菌感染方面也取得了良好的效果,对真菌感染部位的症状和体征有显著的改善。

2.3肺部真菌感染:利奈唑胺可以作为一线药物用于治疗肺曲霉病和肺念珠菌病,临床试验表明其治疗效果较好。

3.利奈唑胺的副作用及安全性评估3.1轻微副作用:利奈唑胺可能引起恶心、呕吐、腹泻等轻微不良反应,但大多可以耐受。

3.2严重副作用:极少数患者可能出现过敏反应、肝功能损害等严重副作用。

临床上需进行鉴别和监测,避免严重不良反应的发生。

4.利奈唑胺的临床推广和应用前景4.1临床推广:利奈唑胺作为一种有效的抗真菌药物,应该得到广泛的推广和应用,提高真菌感染患者的治疗效果。

4.2应用前景:利奈唑胺在治疗真菌感染方面显示出良好的疗效,随着技术和研发的进步,利奈唑胺的应用前景将更加广阔。

总结:利奈唑胺作为一种广谱三唑类抗真菌药物,在临床实践中显示出了良好的抗真菌活性和耐受性。

临床治疗中利奈唑胺的药效学和药动学研究进展

Wa n g G u o - j i a n a n d C h e n J i a n

( 1 T h e S e c o n d P e o p l e Ho s p i t a l o f Xi h u Di s t r i c t , Ha n g z h o u 3 1 0 0 2 4 ;

骨 关节、肺 部、泌尿道 、中枢神经系统、腹腔等) 均 能渗透达到有效 的抑菌浓度,肝肾功能影 响较小 。利奈唑胺可以广 泛用 于各

种 敏感 菌所 致 的感 染 。本 文 简 述 利 奈 唑胺 在 不 同患 者 群 体 中的 药 效 学和 药动 学 研 究 进 展 。 关键 词 :利 奈 唑胺 ;药 动 学 ; 药 效学 中 图分 类 号 :R 9 7 8 文 献 标 志 码 :A

b a c t e r i o s t a s i s c o n c e n t r a t i o n d u r i n g a d mi n i s t r a t i o n i n t e r v a l i n a l mo s t a l l o r g a n s a n d t i s s u e s ( b l o o d , s k i n , f a t , mu s c l e ,

A bs t r ac t Li ne z ol i d h as g r e a t or a l bi Oa va i l a bi l i t v a nd t i s s ue pe ne t r a t i o n.a n d c a n ma i nt a i n e f f e c t i ve

2 T h e F i r s t Af il f i a t e Ho s p i t a l , C o l l e g e o f Me d i c i n e , Z h e j i a n g U n i v e r s i t y , H a n g z h o u 3 1 0 0 0 3 )

基于群体药动学的利奈唑胺个体化给药研究进展

基于群体药动学的利奈唑胺个体化给药研究进展

邱红玉;荣礼;谢梦圆;孔令提

【期刊名称】《中国药房》

【年(卷),期】2023(34)5

【摘要】利奈唑胺是一种治疗多重耐药革兰氏阳性菌感染的抗菌药物,目前在临床广泛使用。

但其在患者体内的药动学特征存在较大的个体差异,按说明书常规剂量给药较难获得最佳疗效。

因此,有必要对利奈唑胺进行治疗药物监测(TDM),并利用群体药动学(PPK)和药效学原理指导和优化其抗菌治疗方案。

本文总结了利奈唑胺在各种人群中的PPK变化及个体化给药研究进展,建议临床使用利奈唑胺时,应通过TDM将患者稳态血药浓度保持在2~8 mg/mL;对于肝肾功能不全的患者,应适当降低利奈唑胺给药剂量,而对于肥胖、烧伤、儿童患者应适当增加利奈唑胺给药剂量,并在用药过程中提供药学监护,以促进合理用药。

【总页数】5页(P636-640)

【作者】邱红玉;荣礼;谢梦圆;孔令提

【作者单位】蚌埠医学院第一附属医院药剂科;蚌埠医学院药学院

【正文语种】中文

【中图分类】R969.1

【相关文献】

1.利奈唑胺全身给药后在人非炎性玻璃体中的药动学

2.利奈唑胺群体药代/药效动力学研究进展

3.利奈唑胺个体化给药研究进展

4.中国成年患者利奈唑胺治疗群体

药动学研究5.含利奈唑胺方案治疗耐多药结核病期间利奈唑胺调整的危险因素分析

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

利奈唑胺在大鼠血液、脑组织及脑脊液中的药代动力学研究

利奈唑胺在大鼠血液、脑组织及脑脊液中的药代动力学研究摘要:目的:研究利奈唑胺在大鼠血液、脑组织及脑脊液中的药代动力学特性。

方法:选用清洁型SD大鼠65只,采用利奈唑胺(53 mg/kg)单次注射大鼠尾静脉后,针对大鼠不同时间点相应脑脊液、脑组织及血当中相应利奈唑胺药物浓度,采用高效液相色谱法实施测定,并就其药代动力学参数给与计算。

结果:注射(0~18)h后,利奈唑胺在大鼠脑组织峰浓度为5.10 μg/ml,血的峰浓度为31.38 μg/m l,脑脊液则为23.96 μg/ml;血的消除半衰期时间为2.66 h,脑组织为2.41 h,脑脊液为1.98 h;血、脑组织及脑脊液在药物浓度-时间曲线下面积则为134.54 h?g/ml、28.22h?g/ml和136.42 h?g/ml。

结论:利奈唑胺能在脑脊液较好进入,实现其抑菌效果的有效发挥,其在组织穿透性及药代动力学特征方面均较好。

关键词:利奈唑胺;大鼠;药代动力学中图分类号:R969.1 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)12-0072-02利奈唑胺作为一种抗菌性药物,其实属为砥唑烷酮类,经结合于核糖体50S亚基,对核糖体和mRNA之间连接给与抑制,且对70S起始复合物相应形成进行阻止,进而对细菌蛋白质相应合成予以抑制,就利奈唑胺而言,此种在结构及作用机制方面较为独特药物,其往往和其它抗菌药物在交叉耐药方面不易发生具有决定性。

1 资料与方法1.1 一般资料本次研究所选用试药分别为利奈唑胺对照品(甲醇和乙腈);仪器为微量进样器、TG16-WS台式高速、WD-9415型超声清洗器、SIL-20A自动进样器及CTO-10ASUP柱温箱等。

所选用实验动物为65只雄性SD大鼠,平均体重为(200±14)g。

所选取65只大鼠依据随机方式划分为13组,且对自身对照实验设计予以运用,采用利奈唑胺就实验动物单次尾静脉注射,而后就脑组织、脑脊液及静脉血分别予以采集,以此就利奈唑胺在具体的脑组织、脑脊液及血方面相应动力学过程予以对照研究。

临床治疗中利奈唑胺的药效学和药动学研究进展

临床治疗中利奈唑胺的药效学和药动学研究进展

王国建;陈建

【期刊名称】《中国抗生素杂志》

【年(卷),期】2013(038)010

【摘要】利奈唑胺有很好的口服生物利用度和组织穿透力,给药间隔内几乎在所有器官(血液、皮肤软组织、脂肪、肌肉、骨关节、肺部、泌尿道、中枢神经系统、腹腔等)均能渗透达到有效的抑菌浓度,肝肾功能影响较小.利奈唑胺可以广泛用于各种敏感菌所致的感染.本文简述利奈唑胺在不同患者群体中的药效学和药动学研究进展.

【总页数】6页(P730-735)

【作者】王国建;陈建

【作者单位】杭州市西湖区第二人民医院,杭州310024;浙江大学医学院附属第一医院,杭州310003

【正文语种】中文

【中图分类】R978

【相关文献】

1.利奈唑胺全身给药后在人非炎性玻璃体中的药动学 [J], Horcajada JP;Atienza R;Sarasa M;曹国英

2.利奈唑胺在脑膜炎患者脑脊液中的药动学及药效分析 [J], 王晓娜

3.利奈唑胺骨水泥在关节置换术后感染治疗中应用的系列探索研究之一--利奈唑胺骨水泥的物理、力学性能研究 [J], 孙长鲛;柴伟;潘勇卫;周勇刚

4.颅脑外伤合并侧脑室外引流患者脑脊液中利奈唑胺药效学研究 [J], 周鹏;厉世笑;夏爱晓;林忠;马凯昀

5.利奈唑胺组织穿透性及在感染组织中的药效学 [J], 李春杏;付强;朱珠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

利奈唑胺群体药代/药效动力学研究进展

合物 的形成 , 而抑制细菌蛋 白的合 成。 由于作用机 从

理不 同 , 利奈 唑胺 不易与其他抗菌 药物发生交叉 耐药 性 。体 内外研究 证实该 药对 葡萄球 菌属 、 链球 菌属 、 肠球 菌 属 等革 兰 阳性 菌 , 括 多重 耐 药菌 如耐 甲氧 包 西林金 黄色葡萄球菌 ( MRS 、 A) 多重耐 药肺炎链球菌 ( S 和耐 万古 霉素 肠球 菌 ( RE) DR P) V 具有 很强 的抗

张 雷 , 又宁 ( 刘 解放军总医院呼吸内 北京 1 83 科, 0 5) 0

I 要 】 利奈唑胺属 于新型 唑 烷酮类 药物 , 摘 恶 对于耐 药革兰 阳性球 菌引起 的社 区、院 内感染均有 良好 的, 床疗效和安全性 。 l 盏 本文综述 了非线性混合效应模型法在群体 药代 / 药效动 力学研 究中的作 用及 其在 利奈 唑胺研 究的应 用进展 。 【 关键 词 】 利奈唑胺 ; 革兰阳性球 茵 ; 体药代动力学 群 【 中图分类号 】 R 7 . 9 81 【 文献标识码 】A 【 文章编号 】 17 62—8 5 (0 10 —0 1 —0 1 72 1)5 3 5 4

中国药物应用与监测 2 1年1月 第8 第5 01 O 卷 期

C i s u aoD u A pi ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱn n Moir gV 1, o , c br0 1 hn e or lf rg plao d n on ,o8N . O t e2 1 e J n ci a ti . 5 o

利奈 唑胺 群体 药代 / 药效动 力学研 究进展

Ad a c f o u a o h r a o i ei sp a m a o y m iso i e oi e e r h v n eo p lt n p a m c k n tc / h r c d na c n l z l r s a c p i n d

利奈唑胺的研究进展

利奈唑胺的研究进展曲俊兵【摘要】通过相关资料文献,从药代动力学、临床应用、药物不良反应等方面综述利奈唑胺的研究进展.利奈唑胺是具有给药途径优势的抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐万古霉素肠球菌、肺炎链球菌等感染的有效抗菌药物.【期刊名称】《中国药业》【年(卷),期】2010(019)001【总页数】2页(P60-61)【关键词】利奈唑胺;唾唑烷酮类抗菌药物;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌【作者】曲俊兵【作者单位】福建医科大学附属协和医院,福建福州,350001【正文语种】中文【中图分类】R978.1近年来,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的感染率呈明显上升趋势,但相关治疗药物的敏感性下降,导致治疗MRSA感染的有效药物品种数量变少。

因此,除优化给药方案、减少耐药菌产生、延长抗菌药物的使用寿命外,开发新的有效抗菌药物是当务之急。

具有新型结构的抗菌药物利奈唑胺的开发和应用,为治疗MRSA感染提供了新的选择。

笔者通过查阅相关文献,对利奈唑胺的研究进展进行了综述。

1 化学结构及抗菌机制利奈唑胺为化学合成的唑烷酮类抗菌药物,不仅化学结构与其他抗菌药物不同,作用机制也具有新特点。

利奈唑胺主要与细菌50 s亚基上核糖体RNA的23 s位点结合,阻止形成70 s始动复合物,从而抑制细菌蛋白质的合成,发挥抑菌作用,而以往的抗菌药物均未将此阶段作为抑制细菌蛋白合成的靶位。

由于利奈唑胺具有独特的作用位点和方式,不易与其他抑制蛋白合成的抗菌药物发生交叉耐药性,体外也不易诱导产生耐药性,使其对MRSA、耐万古霉素肠球菌(VRE)、多重耐药肺炎链球菌(MDRSP)等有强大的抗菌活性。

2 药代动力学[1]利奈唑胺化学性质稳定,可通过静脉滴注或口服途径给药。

血药浓度测定结果表明,口服给药的药时曲线下面积与静脉给药相近,因此临床采用静脉滴注序贯口服给药方案时无须调整剂量。

食物对利奈唑胺的吸收影响较小,口服给药可不考虑进食时间。

新型抗菌药利奈唑胺的临床应用研究进展

Ke y wo r d s Gr a m— - p o s i t i v e b a c t e i r a l i n e z o l i d a n t i b a c t e i r a l c l i n i c a l a p p l i c a t i o n

2 .S c h o o l o f C h e mi c a l E n g i n e e i r n g& T e c h n o l o g y ,H u a i h a i I n s t i t u t e o f T e c h n o l o y, g J i a n g s u L i a n y u n g a n g 2 2 2 0 0 5 )

摘 要 嗯唑烷酮类药物是一类全新的抗茵药 , 尤其对革兰氏阳性菌有很强 的抗 菌活性。利奈唑胺是第一个 应用于I 临 革兰 氏阳性菌 利奈唑胺 抗菌 临床应 用

床的嗯唑烷酮类药物 , 且通过抑制细菌蛋白质合成的早期 阶段而起作用 。重点综述 了利奈唑胺 的I f 缶 床应用研究进展。

关键词

Pr o g r e s s i n t h e Cl i n i c a l Ap p l i c a t i o n o f

新 型 抗 茵 药 利 奈 唑胺 的 临 床 应 用 研 究 进 展

王 婷 李树 安2 张珍 明 ’ 2 齐家娟 , 2 赵 红博 , 王 璇 , 2

( 1 .中国矿业大学化工学院, 江苏 徐州 2 2 1 1 1 6 ; 2 .淮海工学院化工学院 , 江苏 连云港 2 2 2 0 0 5 )

益 严重 。革 兰 氏阳性 球 菌是 引起 感 染 的一类 重 要 病

利奈唑胺在中国人的群体药代动力学特点要点

·论著·DOI :10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.12.004作者单位:100853北京,解放军总医院呼吸与危重症医学科[张雷(现在南京军区福州总医院呼吸与危重症医学科)、刘又宁],临床药理学研究室(白楠、王睿)通信作者:王睿,Email :wangrui301@vip.sina.com利奈唑胺在中国人的群体药代动力学特点张雷 白楠 刘又宁 王睿【摘要】 目的 分析利奈唑胺在中国人的群体药代动力学特性。

方法 2009年9—12月在北京市招募31名健康志愿者,年龄18~45岁,平均28岁,单次给予利奈唑胺600mg静脉滴注;2010年1月1日至12月31日收集在解放军总医院住院的呼吸道感染患者57例,年龄21~83岁,平均53岁,给予利奈唑胺600mg/12h静脉滴注或口服至少5次。

采用高效液相色谱法测定利奈唑胺血浆浓度,应用非线性混合效应模型法建立利奈唑胺群体药代动力学模型,采用PhonexNLME1.0软件对结果进行统计分析。

本研究为开放、无对照、前瞻性平行研究。

结果 健康志愿者单次给予利奈唑胺,其基础药代动力学模型为二房室线性消除模型;群体典型值为:中央室分布容积为29.66L,外周室分布容积为22.22L,中央室清除率为7.99L/h,外周室清除率为101.28L/h;体重与其均值每相差1kg时外周室分布容积改变0.62L。

感染患者给予利奈唑胺达稳态时,其基础药代动力学模型为一房室线性消除模型;群体典型值的表观分布容积为38.85L,表观清除率为4.71L/h;体重与其均值每相差1kg,分布容积改变0.79L,清除率改变0.04L/h;年龄与其均值每相差1岁,清除率改变-0.05L/h。

结论 中国人群利奈唑胺的群体药代动力学特征为:单次给药时为二房室线性模型,体重与表观分布容积呈线性正相关;多次给药时为一房室线性模型;体重与表观分布容积和表观清除率呈线性正相关,年龄与表观清除率呈线性负相关。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

随着抗菌药物的广泛使用,多重耐药革兰阳性菌感染已成为临床棘手问题[1]。

糖肽类抗生素曾被认为是治疗革兰阳性菌的最后一道防线,然而由于其严重的耳肾毒性和较差的组织穿透率,再加上近年来其对部分球菌的敏感性有所降低,使糖肽类的使用受到限制。

口恶唑烷酮类新药利奈唑胺(linezolid)安全性高,不良反应较糖肽类轻微,主要作用于翻译的起始阶段,与细菌核糖体50S亚单位结合,阻止70S复合物的形成,从而抑制细菌蛋白的合成。

由于作用机理不同,利奈唑胺不易与其他抗菌药物发生交叉耐药性。

体内外研究证实该药对葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌属等革兰阳性菌,包括多重耐药菌如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、多重耐药肺炎链球菌(DRSP)和耐万古霉素肠球菌(VRE)具有很强的抗菌活性,与糖肽类作用相仿或更优[2]。

近年还发现利奈唑胺对多耐药的结核分枝杆菌也有良好的抗菌活性[3]。

本文主要对利奈唑胺的群体药代/药效动力学(population pharmacokinetics/pharmacodynamics, PPK/ PPD)研究方法及结论进行综述。

1 PPK/PPD基本概念和原理1.1 PPK/PPD传统药动学(pharmacokinetics, PK)和药效学(pharmacodynamics, PD)的研究对象常为相对均一的健康受试者。

然而,临床患者在年龄、体重、肝肾功能、基础疾病及合并用药等方面均存在很大差别,其PK、PD值均可能有较大变异,给药方案常需个体化,不能仅根据传统PK参数制定。

PPK/PPD是将经典PK、PD或PK/PD链式模型和统计学模型相结合,分析PK/PD特性中存在的变异性,研究药物体内过程的群体规律、PK/PD参数的统计分布及其影响因素。

PPK/PPD只需零散的血药浓度数据,易于被患者接受,是新药研究和治疗药物监测(TDM)的有力工具。

美国食品药品监督管理局(FDA)在药物开发指南中明确提出,2000年以后的新药申请必须报告PPK 参数。

PPK/PPD研究的目的是建立数学模型以预测不同个体的PK/PD参数,从而实现个体化给药,研究的关键是实验设计,包括数据收集(准确性和完整性)和样本采集(病例数和采样点)等。

研究总病例数一般不应少于100例,达50例时可进行初步分析,考查的固定效应参数越多,所需病例数越大,个体取样点多则病例数可相应减少。

1.2 群体典型值指描述药物在典型病人身上的处置情况,具有代表性,能表征群体或某一亚群特性的药物代谢动力学参数,常以参数的平均值(也叫群体值)表示。

1.3 固定效应又称确定性变异,指年龄、体重、身高、体表面利奈唑胺群体药代/药效动力学研究进展张 雷,刘又宁 (解放军总医院呼吸内科,北京 100853)[摘要] 利奈唑胺属于新型口恶唑烷酮类药物,对于耐药革兰阳性球菌引起的社区、院内感染均有良好的临床疗效和安全性。

本文综述了非线性混合效应模型法在群体药代/药效动力学研究中的作用及其在利奈唑胺研究的应用进展。

[关键词] 利奈唑胺;革兰阳性球菌;群体药代动力学[中图分类号]R978.1[文献标识码]A[文章编号]1672–8157(2011)05–0315–04 Advance of population pharmacokinetics/pharmacodynamics on linezolid researchZHANG Lei, LIU You-ning ( Department of Respiratory Diseases, PLA General Hospital, Beijing 100853, China )[ABSTRACT] Linezolid, a new drug of oxazolidinone, has satisfying clinical efficacy and safety on community-acquired or hospital-acquired infection resulting from gram-positive cocci. We reviewed the priority of nonlinear mixed-effects modeling for analysis of population pharmacokinetics/ pharmacodynamics, and the present advances of population pharmacokinetics/ pharmacodynamics on linezolid research.[KEY WORDS] Linezolid; Gram-positive cocci; Population pharmacokinetics[作者简介] 张雷,男,主治医师,研究方向:肺部感染及抗生素耐药。

E-mail:sunray168@积、性别、种族、疾病情况,肝、肾等主要脏器功能以及用药史、合并用药、抽烟、饮酒、饮食习惯、环境、遗传因素(如药物代谢酶基因型、药效受体基因型)等对药物处置的影响,这些因素都是相对固定和明确的,常用θ表示。

1.4 随机效应又称随机性变异,包括个体间变异和个体内变异。

个体间变异是指除确定性变异以外,不同病人之间的随机误差,用η表示,方差为ω2。

个体内变异是指因不同实验研究人员、不同实验方法和病人自身随时间的变异,以及模型设定误差等形成的变异,即残差误差,常用ε表示,方差为σ2。

1.5 PPK/PPD研究方法用于PPK/PPD数据分析的方法可分为参数法(PM)、非参数法(NPM)和半参数法(SPM),PM法包括单纯集聚法(NPD)、迭代二步法(ITS,也称精确最大期望值法(EM))、吉布斯取样法(GS)、非线性混合效应模型法(nonlinear mixed-effects modeling, NLME,或NONMEM)等。

1977年,Sheiner等提出的NLME 采用扩展的最小二乘法(ELS)原理,是目前被公认和广泛应用的PPK/PPD参数分析方法。

根据这些分析方法开发的软件包括P D x-M C P E M,S-A D A P T,M O N O L I X,N O N M E M和W i n B U G S等。

2009年,美国Pharsignt公司开发的Phoenix NLME软件采用先进的Phoenix软件平台,与以往的NONMEM软件相比,Phoenix NLME毋须Fortran语言编程,拥有更友好的用户界面,操作简单,与Excel等兼容性好。

1.5.1 建立PPK模型 NLME建立PPK模型主要有三步:1)建立基本结构模型:常用的PK基本模型包括线性房室模型、米曼氏非线性模型及生理模型等,主要根据目标函数值大小来选择;2)建立统计学模型:采用加法、乘法、指数、常系数模型等表示随机效应,即个体间变异和残差变异;3)建立固定效应模型:可选择加法、乘法、指数、饱和或指示变量模型等,采用逐步回归法,逐个有序加入协变量以建立全量模型,然后逐步减去多余协变量,得到最终的回归模型。

1.5.2 PPK/PPD结合模型 药物的药效学特性是设计个体化给药方案时必须考虑的因素,PPK/PPD结合模型可从群体的角度研究血药浓度和药物效应的定量规律,估算特定病人群体的PK、PD参数,从而更精确地估算病人所需的剂量。

PPK/PPD结合模型为PPK、PPD模型和效应室血药浓度表达式三式联立,其建立过程与PPK模型类似。

1.5.3 验证模型 根据验证数据的来源不同,模型有效性检验可分为外部验证和内部验证,常采用数据分割法或自举法等。

2 利奈唑胺的PPK/PPD研究进展2.1 利奈唑胺的PK进展2.1.1 吸收 利奈唑胺口服生物利用度接近100%,每12小时口服600 mg,1 ~ 2 h内达血峰浓度(Cmax),稳态时Cmax约12 ~ 21 μg·mL-1;静脉给药则于静滴结束时达峰,Cmax约13 ~ 15 μg·mL-1;稳态下血清浓度>MIC90(4 mg·L-1)时间为9 ~ 10 h。

2.1.2 分布 利奈唑胺蛋白结合率约31%,分布容积约40 ~ 50 L,超过细胞外液容积,在炎症组织中的浓度大于血清。

利奈唑胺组织渗透率高[4],Conte等的研究显示:不吸烟健康志愿者每12小时静滴500 mg利奈唑胺,给药4 h后血清、肺上皮细胞衬液(ELF)及肺泡细胞中的浓度分别为(7.3±4.9),(64.3±33.1)和(2.2±0.6)μg·mL-1,稳态下ELF与血浆药物浓度之比约为4.5∶1,而肺泡细胞内与血浆药物浓度之比为0.15∶1。

2.1.3 代谢清除 利奈唑胺总清除率(CL)约100 ~200 mL·min-1,肾脏清除率(CLR)约30 ~ 50 mL·min-1,血浆半衰期为3.5 ~ 6 h,仅30%以原形经肾脏排泄,其余70%主要在血浆和组织内通过吗啉环氧化,即非酶途径代谢,与细胞色素P450系统无关。

由于吗啉环氧化酶广泛存在于机体内,因此利奈唑胺的代谢清除基本不受基因多态性或肝肾功能影响。

其主要代谢产物为氨基乙酯酸代谢物和羟酰甘氨酸代谢物,无抗菌活性,通过尿、粪途径排泄,对肝、肾功能无明显影响。

2.1.4 特殊人群 >12岁的青少年PK参数与成人相近,女性的药物分布容积较男性低。

在肾功能不全患者、肺囊性纤维化患者、中性粒细胞减少的癌症患者及肥胖患者,其主要药代动力学参数AUC、Cmax、T1/2等较健康受试者均没有明显改变,无需调整剂量[5-6]。

Adembri等[7]研究显示:与间断静滴(每12小时600 mg,每次30 min)相比,24 h持续静滴给药可获得更好的PK/PD参数。

2.2 利奈唑胺的PD进展利奈唑胺为时间依赖性抗菌药物,t> MIC比率及AUC/MIC比值是其临床疗效的理想预测指标。

体外研究及动物实验显示,利奈唑胺对金黄色葡萄球菌及肠球菌主要表现为抑菌剂,对肺炎链球菌、化脓性链球菌可表现为杀菌剂[8];其在体外对G+球菌具有一定的抗生素后效应。

与大环内酯类相似,利奈唑胺在低浓度(<MIC)时可抑制葡萄球菌属和链球菌属释放毒素因子,还可抑制生物被膜的形成。

利奈唑胺具有优异的抗菌活性,对青霉素敏感或青霉素耐药的肺炎链球菌(NPSSP)均高度敏感,对MSSA、MRSA、VRE、卡他莫拉菌及其他多数G+菌的MIC50范围为0.5 ~ 4 μg·mL-1 [9],因此,英国抗菌化学治疗学会(British society for antimicrobial chemotherapy, BSAC)将利奈唑胺治疗的敏感性折点(susceptibility breakpoint)设定为4 μg·mL-1。