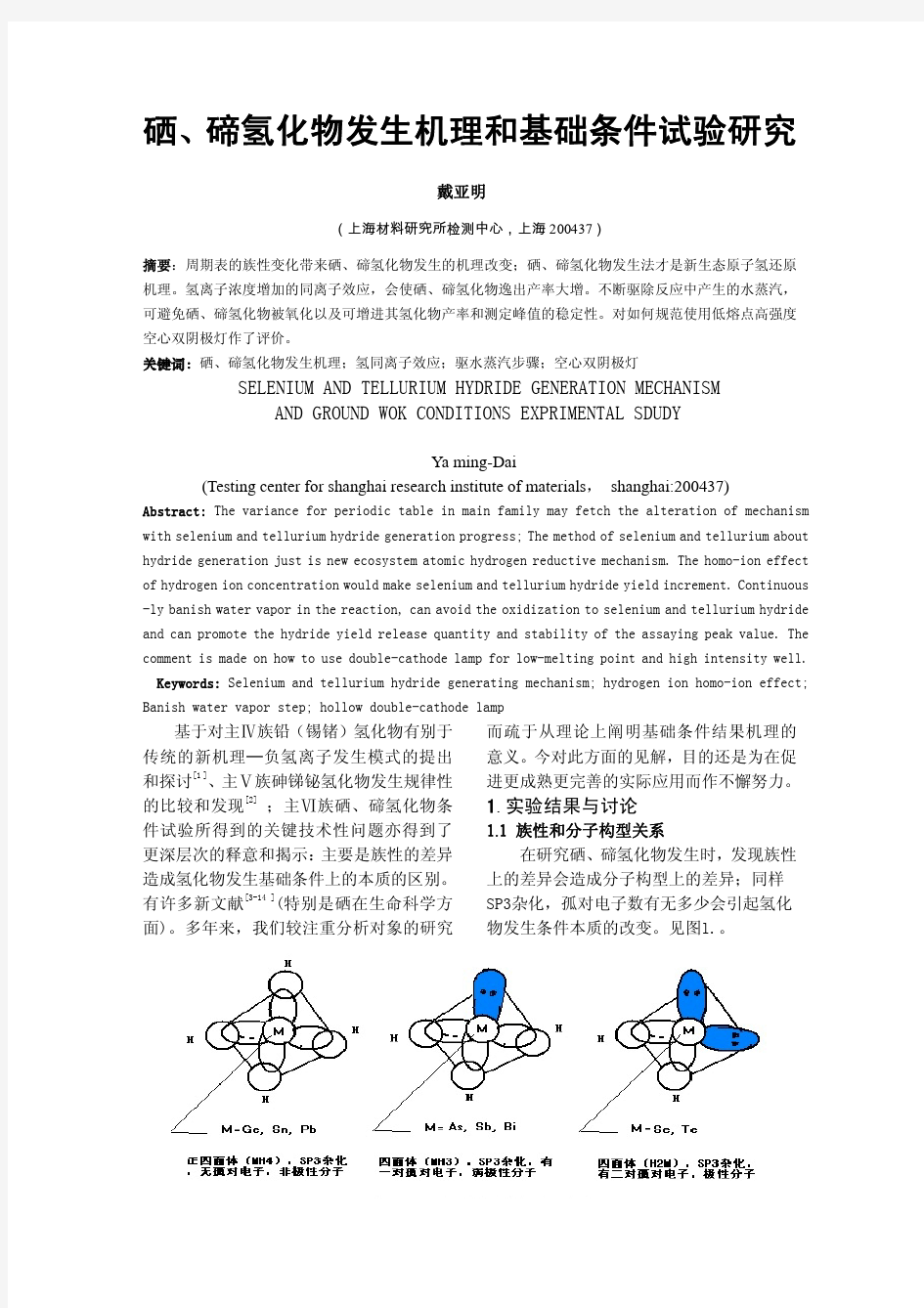

硒碲氢化物发生机理和基础条件试验研究

爆轰 试题

1、 燃烧转爆轰的条件 答:DDT 现象的出现和环境(压力、体系、开口、闭口、外壳强度)、炸药的化学性质(热分解动力学、燃速、点燃难易)、物理性质(密实、多孔)等一系列因素有关, 产生正常爆轰的充分必要条件是:药柱直径大于爆轰的临界直径,在药柱中形成强度超过引致爆轰出现所需的临界压力 cr p 。 1. 高密度炸药中向爆轰的转变 当炸药处于某种外壳内,且在外壳中已形成动态压力 dyn p 时,如果 dyn p 血栓形成机制及抗血栓药物作用机制的简单探讨 摘要:血栓形成是临床各科疾病中常见的一种病理过程,血管内血栓形成容易造成组织缺血和坏死而影响器官功能,引起的急性事件有急性心肌梗死,缺血性脑卒中,肺栓塞和弥散性血管内凝血(DIC)等。目前针对血栓性疾病的防治已有抗血小板药、抗凝血药和溶血栓药。应该针对不同类型血管血栓形成的机制采用不同的药物。 关键词:凝血酶、血小板、纤维蛋白、抗血小板药物、抗凝药物、溶栓药物 前沿:血栓是在活体的血管系统中形成的凝块栓子,它受到不同血管内血流的影响,因此它的结构特点不同于体外静止状态下形成的血块。血栓形成可见于心房室腔,动脉、静脉和微血管。正常生理状况下止血作用是通过血管、凝血系统和血小板维持血液的溶胶状态,一旦血管破裂,通过止血作用能迅速在血管裂口处形成止血栓子,阻止血液流失。止血栓子是由血小板、白细胞、红细胞和纤维蛋白组成。止血栓子形成后在活化的因子Ⅹ作用下,使纤维蛋白更为稳定,并使成纤维细胞进入栓子使栓子机化修复损伤处。在完整的血管内形成的血栓也经历和止血栓子一样的过程,这也就是为什么溶栓疗法要尽早应用溶栓药的原因。 一、血栓的种类 1.按照血栓的组成可分为:(1)白色血栓:由血小板聚集体和白细胞组成。(2)红色血栓:由纤维蛋白和红细胞组成。(3)细胞栓:由血小板组成。(4)透明栓:由变性蛋白组成。 2.按照血栓形成的部位分:(1)动脉血栓:白色血栓为头红色血栓为尾。(2)静脉血栓:红色血栓。(3)心房室血栓:红色血栓。(4)微血管血栓:细胞栓、透明栓。 二、血栓形成因素 血栓形成有诸多因素,19世纪Virchow提出血栓形成涉及3个因素即血管因素、血液的物理和化学性质的改变和血流速度。随着基础和临床科学的发展,目前对这3个因素有了更为丰富和更为深入的认识。 1.血管因素:血管 有内层(内皮细胞和内 皮下基底膜)、中层(平 滑肌细胞及其间质)和 外层(成纤维细胞及其 间质),内皮细胞已不 是单纯的血管内衬,大 量的研究证实它是一 个分泌多种活性物质 的器官。静止的内皮细 胞有抗血栓形成的作 用,它分泌的前列环素 (PGI2)和一氧化氮(NO) 有抑制血小板聚集和扩张血管的作用,内皮细胞有硫酸乙酰肝素它和抗凝血酶结合可以中和凝血酶,内皮细胞表面的凝血酶调节蛋白与凝血酶结合可活化蛋白C(APC),APC在蛋白S的辅助下可降解凝血因子Ⅴ和Ⅷ而发挥抗凝作用,内皮细胞释放组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)它可使纤溶酶原转变为纤溶酶溶解纤维蛋白(原),在内皮细胞受损伤或激惹时(如内毒素所致毒血症),它可表达组织因子从而启动凝血过程,内皮下基底膜有与血管性血友病因子(vWF)结合位点,内皮下基底膜的暴露可促使血小板粘附和聚集,激活的血小板为凝血过程提供了反应平台(血小板第3因子)。内皮细胞合成释放血管性血友病因子,在一些个体有先天性或 回收还原沉金后液中硒碲铂钯的方法研究 方法研究概述: 通过 SO2 直接还原回收硒碲和捕集铂钯的方法研究,以沉金后液为原料。采用 X 射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM) 对还原产物的物相、微观形貌进行表征,结果表明:当反应温度为 85 ℃,SO2 流量为 0.2 L/min,反应时间为 4 h,H + 浓度为 3.3 mol/L 和 Cl ?浓度为 0.72 mol/L 时,Se 和 T e 回收率分别为 99.5%和 96.64%,Pt 和 Pd 回收率均到了 100%,所得黑色还原产物中硒、碲、铂和钯的质量分数分别为 28.06%、52.3%、0.084%和 0.588%。产物中硒和碲均以单质态形式存在,其形貌为球状体和柱状体。 铜阳极泥是电解精炼粗铜时所产生的不溶物,它的产率一般为电解铜产量的 0.2%~1.0%,因其中含有大量的贵金属和稀有元素而成为提取稀贵金属的重要原料。目前,国内采用湿法流程处理铜阳极泥的工厂已达 40%以上。铜阳极泥经预处理脱铜(硒碲)之后,采用亚硫酸钠或氨水浸出银、氯酸钠浸出金工艺分别得到分银液和分金液,分银液用水合肼或甲醛还原得到银粉,分金液用亚硫酸钠或草酸还原得到金粉和沉金后液。沉金后液含有大量的硒碲铂钯,目前一般在沉金后液中加入锌粉置换铂钯得到铂钯精矿,其工艺简单,操作方便;但是,锌粉置换法得到的铂钯精矿中铂钯含量低,回收铂钯时损失大,造成硒碲流失,锌粉用量大,生产成本高。此外,有报道采用铜粉或铜片置换沉淀溶液中的硒碲,不过沉淀物中的硒和碲是以硒化铜和碲化铜的形式存在,不利于后续硒碲分离,延长了工艺流程。本研究 采用 SO2 直接还原沉金后液回收硒碲和捕集铂钯,该处理工艺使硒和碲得到回收,所得还原产物硒碲品位高,有利于硒碲分离回收;另外,铂、钯等贵金属得到完全回收并高度富集,为含稀贵金属溶液的有效综合利用提供一条可行途径。 1 实验 1.1 实验步骤 实验取某铜冶炼厂草酸还原分金液得到的沉金后液,其成分如表 1 所列。 表 1 沉金后液主要化学成分 准确量取一定量的沉金后液,倒入容量为 1 L的三颈瓶中,启动搅拌,使用硫酸调整原料酸度,使用氯化钠增加溶液 Cl ?浓度,并在电热套中加热至一定温度,通入恒定流量的 SO2 还原,反应一段时间后过滤、洗涤、烘干得到硒碲精矿用于分别回收硒碲和铂钯,滤液返回用于调整酸度。其工艺流程如图 1 所示。 1.2 分析与检测 采用美国热电元素公司的 I ntrepid II XSP 型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)分析溶液化学成分;X射线荧光光谱仪(XRF)分析固体物质成分;日本理学D/max-TTR III 型 X 射线衍射仪(XRD)分析固体物质物相;日本电子株式会社 JSM?6300 型扫描电镜(SEM) 观察固体产物微观形貌。 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域.真空发生器的传统用途是真空吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体.在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。笔者认为对真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义。 1、真空发生器的工作原理 真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度。如图1所示。 图1 真空发生器工作原理示意图 由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程 A1v1= A2v2 式中A1,A2----管道的截面面积,m2 v1,v2----气流流速,m/s 由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大。 对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为 P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22 式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s ρ----空气的密度,kg/m2 由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>>v1时,P1>>P2。当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力。 社会政策的运行机制 一、运行机制在社会政策过程中的重要性 (一)什么是社会政策运行机制 所谓社会政策的运行机制,是指社会政策行动各个环节运行的基本方式。 从广义上看,社会政策的运行机制是涵盖了社会政策行动所有阶段和环节的运行机制,包括社会政策主体的组织方式、资源调动机制、受益者选择机制以及社会服务传递机制等各个方面。 从狭义上看,社会政策的运行机制一般是指社会服务的传递机制。所谓服务传递机制,是指政府的社会政策资金如何转化为一定的服务方式而传递到受益者。政府确定了福利预算以后,还需要通过一定的方式将社会福利资金转化为一定的服务,然后传递给服务的受益者。从内容上看,社会政策行动中的服务传递机制包括在服务传递过程中的组织安排、资金运行方式、资金使用和服务活动中的各种规范等方面。 (二)社会政策行动运行机制的重要性 首先,通过有效的运行机制可以规范社会政策行动中各个行动者的行为。 其次,通过合理的运行机制可以兼顾社会政策行动公平与效率的目标。 最后,通过合理的运行机制可以兼顾公共服务方式与个人自由选择。 二、社会政策行动中的资金供应模式与服务传递模式 从其具体运行过程来看,大量的社会政策行动都可以被看成是一个“资金供应——服务传递”的过程。因此,分析一个社会政策行动的运行机制也主要从其资金供应和服务传递的方式展开。 (一)社会政策行动的资金供应模式 在实际的社会政策过程中,影响资金供应量的基本因素主要有社会福利需要和可调动的财政资源。但在不同的社会政策体系中,政府对这两个基本因素的反应是不同的,从而形成了社会政策行动中资金供应的两种不同模式:一是需要导向型,二是预算约束型。在需要导向型模式下,社会福利主管部门倾向于按照社会对福利的实际需要来计划社会政策行动方案及其所需的财政支出,然后要求政府财政部门提供相应的经费;而在预算约束型的模式下,则是政府财政部门事先在财政总支出的计划中给社会政策各个领域划分一定的数额,然后社33 会福利等部门在事先的预算总额内安排具体的行动及资金使用方案。 (二)社会政策行动的服务传递模式 从服务传递过程的角度看,社会政策行动中涉及服务受益者、服务机构和政府三个方面的关系。在这种关系中,这三个方面的角色分别是: 服务的受益者(如学生、病人、老人、残疾人等)是服务的需求方; 社会服务机构(如学校、医院、老人院、残疾人康复中心等)是服务的提供方; 政府或民间资助者是服务项目的付费方。 这三者之间的基本关系是:社会服务机构向服务的需求方提供服务,以满足其需要,而这种服务所需的费用完全或部分由政府来支付。但在具体的运行过程中,以上三者之间的关系可以有多种模式。 模式一:政府直接经营社会服务机构(付费方与服务供应方合一)。 在这种模式中,政府组建公立学校、公共医院、国办养老院等服务机构,由这些机构直接向应该获得服务的人提供相关的服务。在这一过程中,政府一般根据需要来建设各种社会服务机构,并且给社会服务机构提供人员及其他运行所需的经费,以使他们能够担当起为社会成员提供福利性服务的任务。这也就是人们通常所说的“政府养服务机构”的模式。 这种模式是第二次世界大战以后欧洲福利国家社会服务体系和我国计划经济时期社会服务 《爆轰物理》教学大纲 课程类别:技术基础教育课 程 课程名称:爆轰物理 开课单位:环境与安全工程 系 课程编号:2080302 总学时:48学 时 学分: 3 适用专业:特种能源工程与烟火技术专业 先修课程:炸药理论、流体力学等 一、课程在教学计划中的地位和作用 《爆轰物理》属于特种能源工程与烟火技术专业重要的技术基础教育课程之一。炸药作为一种能源,具有许多独特的优点。无论在军事上还是在国民经济的许多领域中,炸药均得到广泛的使用。通过对该课程的学习可以使学生了解炸药的爆炸、炸药的起爆机理、炸药中的爆轰传播以及对周围介质做功的能力。同时炸药爆炸现象的发生,爆轰的传播规律以及爆炸效应等有关内容,是本专业学生必备的基础知识。 二、课程内容、基本要求 绪论 1.概述 2.热力学基本知识 本章主要了解爆炸现象及性质并掌握热力学的基础知识。为后述章节打下基础。 第一章炸药的爆炸 1.概述 2.炸药爆炸的特征 3.炸药的组成与爆炸分解 4.炸药的爆炸变化与炸药的分类 5.炸药的主要特性数 6.炸药爆炸对介质的作用 本章主要了解炸药爆炸的特征、对介质的作用,掌握爆热、爆温和爆容等特性数的计算与测定。 第二章炸药的起爆机理 1.概述 2.炸药的热起爆理论 3.炸药的机械作用起爆机理 4.炸药的冲击波起爆 5.炸药对静电放电的感度 本章主要要求学生了解炸药的起爆过程以及起爆能具有的各种形式,重点掌握热起爆和机械作用起爆理论。 第三章冲击波基本理论 1.概述 2.一维非定常等熵流动 3.正冲击波基本关系式 4.冲击波雨贡纽曲线及冲击波的性质 5.运动冲击波的正反射 6.运动冲击波的斜反射 7.冲击波的声学近似 本章要理解特征线的概念及冲击波雨贡纽曲线的含义,区别运动冲击波的正反射与斜反射,熟练掌握冲击波参数的计算方法。 第四章爆轰波的流体力学理论 1.概述 2.爆轰波的基本关系式 3.多方气体中的爆轰 4.爆轰波的定常结构----ZND模型 本章主要重点了解爆轰过程中炸药的化学反应和反应产物质点的运动过程以及一个复杂的爆轰过程可以用比较简单的冲击波流体力学理论而进行研究的方法,掌握根据C-J理论建立爆轰波的基本关系式,根据ZND模型研究爆轰过程的规律。 第五章爆轰波参数 1.概述 2.气相爆轰波参数 3.凝聚炸药的爆轰波参数 4.爆轰波反应区的定常解 5.爆轰波参数的实验测量 本章主要了解爆轰波参数的含义,熟练掌握爆轰波参数的计算公式。 (一)心血管内膜损伤 正常情况下,完整的内皮细胞主要起抑制血小板粘集和抗凝血作用,但在内皮损伤或激活时,则引起局部凝血。血管内膜的损伤,是血栓形成最重要和最常见的原因。内皮细胞损伤后,暴露出内皮下的胶原,激活血小板和凝血因子Ⅻ,启动了内源性凝血过程。同时,损伤与内皮细胞释放组织因子,激活凝血因子Ⅶ,启动外源性凝血过程。在凝血过程启动中,血小板的活化极为重要。 (二)血流缓慢或涡流 正常的血流动力学使血液保持正常流速,以维持正常的轴流。正常血流中,红细胞和白细胞在血流的中轴(轴流),其外是血小板,最外层为血浆(边流),以阻止血小板与内膜接触和激活。当血流缓慢或涡流时,均可造成血管内皮细胞损伤,并促进血小板黏附于血管壁。其中血流缓慢使轴流扩大,边流变窄甚至消失,增加了血小板与血管壁接触的机会。涡流常出现于动脉瘤、心室壁瘤和心房纤颤时的心房,并可引起血栓形成。涡流产生的离心力又增加血小板与血管壁接触的机会,有利于血小板黏附在血管壁。静脉比动脉发生血栓多4倍,而下肢深静脉和盆腔静脉血栓常发生于心力衰竭、久病和术后卧床患者。 (三)血液凝固性增高 指血小板增多或黏性增加、凝血因子合成增多或纤维蛋白溶解系统活性降低等均可使血液凝固性增高。常见于严重创伤,大手术或产后大出血患者。在组织严重损伤、晚期肿瘤和内毒素性休克等情况下,血小板数目和黏性增加、凝血因子浓度增加、产生组织凝血因子以及抗凝血因子(如抗凝血酶Ⅲ)浓度减少,使血液处于高凝状态,可表现为动脉、静脉内血栓形成,心瓣膜赘疣性血栓形成及全身弥散性血管内凝血(DIC),亦可有遗传性高凝状态患者。虽然心血管内膜损伤是血栓形成的最重要最常见原因,但血栓形成的条件往往是同时存在的。例如,术后卧床、创伤、晚期癌症全身转移时的血栓形成,既是血液凝固性增加,又因静卧时血流缓慢和下肢静脉受压引起。 硫硒碲 A组 1.在人体所需的十多种微量元素中,有一种称为“生命元素”的R元素,对延长人类寿命起着重要的作用。已知R元素的原子有四个电子层,其最高价氧化物分子式为RO3,则R元素的名称为 A 硫 B 砷 C 硒 D 硅 2.不能说明氧的非金属性比硫强的是 A 在通常状况下,氧的单质为气体,硫的单质为固体 B 氢硫酸溶液在空气中置露会变浑浊 C 硫化氢在加热的条件下既可分解成氢气和硫,而水在强高温时很少分解 D 铜与硫反应生成硫化亚铜,与氧气反应生成氧化铜 3.下列说法不正确的是 A 硫是一种淡黄色的不能溶于水的晶体 B 硫的化合物常存在于火山喷出的气体中和矿泉水里 C 硫与氧属于同一主族 D硫在空气中的燃烧产物是二氧化硫,在纯氧中的燃烧产物是三氧化硫 4.下列哪些事实是由于氯的非金属性比硫强的结果 A 次氯酸的酸性比硫酸弱 B 氯能置换硫化氢中的硫 C 硫离子的还原性比氯离子强 D 硫能在空气中燃烧,而氯则不能 5.下列结论正确的是 ①微粒半径:S2->Cl>S>F ②氢化物稳定性:HF>HCl>H2S>H2Se ③离子还原性:S2->Cl->Br->I-④氧化性:Cl2>S>Se>Te ⑤酸性:H2SO4>HClO4>H2SeO4⑥非金属性:F>Cl>S>Se A ②④⑥ B ①③④ C 只有① D 只有⑥ 6.今有A、B、C、D四种短周期元素,它们的核电荷数依次增大,A与C、B与D 分别是同族元素,B、D两元素的质子数之和是A、C两元素质子数之和的两倍,这四种元素中有一种元素的单质易溶于二硫化碳,则这四种元素分别是 A 、 B 、 C 、 D 。 B组 7.已知2.1g KOH和1.6g硫粉混合后加热,恰好相互完全反应:aKOH+bS=cK2S x +dK2SO3+eH2O则x值为 A 0 B 1 C 2 D 3 8.元素X的气态氢化物的分子式为H2X,这种元素的最高价氧化物的水化物的化学式可能是 A H2XO3 B X(OH)2 C H2XO4 D H6XO6 9.常温下单质硫主要以S8形式存在。加热时,S8会转化为S6、S4、S2等。当温度达到750℃时,硫蒸气主要以S2形式存在(占92%)。下列说法中正确的是 A S8转化为S6、S4、S2属于物理变化 真空发生器 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便.真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域.真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体. 在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作.笔者认为对真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义. 1 真空发生器的工作原理 真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度.如图1所示. 由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程 A1v1= A2v2 式中A1,A2----管道的截面面积,m2 v1,v2----气流流速,m/s 由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大. 对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为 P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22 式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s ρ----空气的密度,kg/m2 由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>>v1时,P1>>P2.当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力. 按喷管出口马赫数M1(出口流速与当地声速之比)分类,真空发生器可分为亚声速器管型(M1<1),声速喷管型(M1=1)和超声速喷管型(M1>1).亚声速喷管和声速喷管都是收缩喷管,而超声速喷管型必须是先收缩后扩张形喷管(即Laval喷嘴).为了得到最大吸入流量或最高吸入口处压力,真空发生器都设计成超声速喷管型. 燃烧的种类:着火、自燃、闪燃。 着火:可燃物质受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象。自燃:可燃物质未受外界货源直接作用,但当受热达到一定温度或由于物质内部物理、化学或生物等反应过程所提供的热量聚积起来使其达到一定温度而发生自行燃烧的现象。 闪燃:是液体可燃物的特征之一。在一定的温度下可燃气体蒸发出的饱和蒸气与空气组成的混合气,在与火焰接触时能闪出火花但随即熄灭,这种瞬间燃烧的过程即为闪燃,发生闪燃的最低液体温度叫闪点。燃烧三要素:可燃物质,有氧或氧化剂,点火源。化学爆炸三要素:快速性,放热性,有气体产物。 火灾分类,按可燃物及助燃物种类分:气体火灾,油品,可燃物,电器,金属,空气含氧量超过正常值时导致的火灾。 爆炸种类:气相爆炸包括:混合气体爆炸,气体分解爆炸,粉尘爆炸;凝相爆炸包括:混合危险物爆炸,爆炸性化合物爆炸,蒸气爆炸。 燃爆危险性物质种类:可燃气体或蒸气,可燃液体,可燃固体,可燃粉尘,爆炸性物质,自燃性物质,忌水性物质,混合危险性物质。 着火源种类:明火及高温表面,摩擦与撞击,电火花,静电,雷电,易燃物自行发热,机械和设备故障,绝热压缩。 气体按其燃烧和爆炸的危险性可分为:可燃性气体,助燃性气体,分解爆炸性气体及惰性气体。 理论含氧量:可燃性气体正好完全燃烧所必需的氧气量。 理论混合比:在常温常压下,可燃性气体在空气中完全燃烧时,空气中的可燃性气体浓度C0称为理论混合比。 链锁反应理论:气态分子间的作用,不是两个反应分子直接简单作用得到最后生成物,而是由一连串的反应组成的。该反应只要一经引发生成自由基,就会相继发生一系列基元反应。先由自由基(活性基团)与另一分子起作用,从而产生新的自由基和产物,新的自由基又迅速参与反应。如此下去,直到反应物消耗殆尽,或通过外加因素使链中断而停止反应。链的引发:Cl2 → 2Cl?;链的传递:2Cl? + H2 → HCl + H?, H? + Cl2 → HCl + Cl?;链的终止:H?+ Cl?→ HCl, Cl?+ Cl?→ Cl2, H?+ H?→H2任何链锁反应都由三个阶段组成,即链的引发、链的传递和链的终止。 爆炸极限:可燃性气体或蒸气与空气组成的混合物能是火焰蔓延的最低浓度,称为该气体或蒸气的爆炸下限;能使火焰蔓延的最高浓度,称为该气体或蒸气的爆炸上限。爆炸极限一般可用可燃性气体或蒸气在混合物中的体积百分数来表示,有时用单位体积中可燃物的含量表示单位(g/m3或mg/L)。 危险度=(上限-下限)/下限;下限以下才绝对安全。 影响爆炸极限的主要因素:可燃性混合物的初始浓度,环境压力(压力对上限影响大,对下限影响小),惰性介质及杂质,容器,点火源。 (一)心血管内膜损伤正常情况下,完整的内皮细胞主要起抑制血小板粘集和抗凝血作用,但在内皮损伤或激活时,则引起局部凝血。血管内膜的损伤,是血栓形成最重要和最常见的原因。内皮细胞损伤后,暴露出内皮下的胶原,激活血小板和凝血因子Ⅻ,启动了内源性凝血过程。同时,损伤与内皮细胞释放组织因子,激活凝血因子Ⅶ,启动外源性凝血过程。在凝血过程启动中,血小板的活化极为重要。(二)血流缓慢或涡流正常的血流动力学使血液保持正常流速,以维持正常的轴流。正常血流中,红细胞和白细胞在血流的中轴(轴流),其外是血小板,最外层为血浆(边流),以阻止血小板与内膜接触和激活。当血流缓慢或涡流时,均可造成血管内皮细胞损伤,并促进血小板黏附于血管壁。其中血流缓慢使轴流扩大,边流变窄甚至消失,增加了血小板与血管壁接触的机会。涡流常出现于动脉瘤、心室壁瘤和心房纤颤时的心房,并可引起血栓形成。涡流产生的离心力又增加血小板与血管壁接触的机会,有利于血小板黏附在血管壁。静脉比动脉发生血栓多4倍,而下肢深静脉和盆腔静脉血栓常发生于心力衰竭、久病和术后卧床患者。(三)血液凝固性增高指血小板增多或黏性增加、凝血因子合成增多或纤维蛋白溶解系统活性降低等均可使血液凝固性增高。常见于严重创伤,大手术或产后大出血患者。在组织严重损伤、晚期肿瘤和内毒素性休克等情况下,血小板数目和黏性增加、凝血因子浓度增加、产生组织凝血因子以及抗凝血因子(如抗凝血酶Ⅲ)浓度减少,使血液处于高凝状态,可表现为动脉、静脉内血栓形成,心瓣膜赘疣性血栓形成及全身弥散性血管内凝血(DIC),亦可有遗传性高凝状态患者。虽然心血管内膜损伤是血栓形成的最重要最常见原因,但血栓形成的条件往往是同时存在的。例如,术后卧床、创伤、晚期癌症全身转移时的血栓形成,既是血液凝固性增加,又因静卧时血流缓慢和下肢静脉受压引起。 真空发生器原理介绍 真空发生器原理介绍 真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度. 由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程 A1v1= A2v2 式中A1,A2----管道的截面面积,m2 v1,v2----气流流速,m/s 由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大. 对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为 P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22 式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s ρ----空气的密度,kg/m2 由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>>v1时,P1>>P2.当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力. 按喷管出口马赫数M1(出口流速与当地声速之比)分类,真空发生器可分为亚声速器管型(M11).亚声速喷管和声速喷管都是收缩喷管,而超声速喷管型必须是先收缩后扩张形喷管(即Laval喷嘴).为了得到最大吸入流量或最高吸入口处压力,真空发生器都设计成超声速喷管型. 真空发生装置即文丘里管的原理 文氏管是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。如图所示 压缩空气从文丘里管的入口A进入,少部分通过截面很小的喷管B排出。随之截面逐渐减小,压缩空气的压强增大,流速也随之变大。`这时就在D吸附腔的进口内产生一个 可燃气体爆燃转爆轰过程的机理探索 姜宗林,滕宏辉,王春 (中国科学院力学研究所,中国科学院力学高温气体动力学重点实验室,北京,100080) 摘要:本文讨论了可燃气体起爆的两个重要现象:即热点爆炸和反应带加速。研究表明它们是爆燃转爆轰过程中的两种基本流体物理化学过程,都依赖于气体动力学非线性波传播和化学反应不稳定性的相互作用。在化学反应过程中,当可燃气体达到某一临界状态时对温度扰动非常敏感,微弱的温度扰动可以导致化学反应突然加剧,相应的放热膨胀会产生系列压缩波,并以当地声速向周围传播。当压缩波穿过反应与未反应气体面时,由于剧烈的温度变化导致的当地声速突然下降,造成压力波汇聚、形成压力脉冲。压力脉冲可以进一步提高反应界面附加气体热力学状态,而温度的提高又诱导了更剧烈的化学反应。这样一种正反馈机制强化了激波和化学反应,支持了热点爆炸和反应带加速。一般来讲,热点形成于一个球形区域,相应热点爆炸可以产生过驱爆轰,然后经由一个准稳态过程发展成为稳定爆轰。反应带是较窄的带状区域,参加反应的可燃气体相对较少,反应带加速到稳定爆轰是一个渐进过程,没有明显的过驱现象。反应带加速和稳定爆轰的反应区相比,前者存在着明显的反应诱导期,具有更多的反应气体和更高的放热速率。而后者则在三波点碰撞的支撑下围绕CJ爆轰状态作周期性的变化。 1 引言 自然界存在着两种可燃气体燃烧现象:一种是层流燃烧(Laminar Deflagration),相对于未燃气体的传播速度为每秒数米的量级,在无限空间里燃烧产生的超压是微弱的。一种是爆轰(Detonation),传播速度为每秒数千米,燃烧过程伴有强烈的压力升高。层流燃烧依赖于分子扩散和热传导速率;爆轰传播依赖于前导激波的绝热压缩和自燃气体化学能的支撑。这两种燃烧现象广泛存在于自然界和各种工程实际中,可以迅速地由一种模式转变为另一种, 即火焰加速和熄爆。层流燃烧和爆轰依赖于完全不同的物理化学机制,以有两、三个量级差别的速度传播,那么这种转变是怎样实现的?特别是对于爆燃转爆轰,是什么样的物理机制支撑了这种转变?这一直是爆轰物理研究的难题。 根据Lee的分类[1],爆轰波的形成有两种模式:一种模式是借助足够强的点火源产生爆炸波形成过驱爆轰再发展为稳定爆轰;另一种是通过火焰面加速相对缓慢地过渡到稳定爆轰。前一种称为直接起爆,借助强烈的爆炸波完成;而后一种模式则经过爆燃转爆轰过程(Detonation Deflagration Transition, 简称DDT),被称为自起爆模式。最近的研究还表明:即使在点火能量足够实现直接起爆的条件下,点火冲击波的强度往往迅速衰减过CJ爆轰状态,然后再重新加速到稳态爆轰波[2]。这个过程称为爆轰波发展的准稳定期,与DDT发展的后期过程是一致的。因此探索DDT发展机制对于研究可燃气起爆是具有普遍性的。 DDT是一种基本燃烧现象,过去几十年内一直是燃烧理论主要研究的基础问题之一[3]。大量的实验证实:DDT是一个涉及到爆燃波、激波、剪切层、湍流、化学反应、流动不稳定性及这些因素相互作用的复杂过程[3]。过去的研究进展表明DDT涉及到两个重要的流动物理过程:即热点起爆和火焰加速。人们对热点起爆研究比较多,常常称为“爆炸中的爆炸”(Explosion in Explosion)[4] 。关于火焰加速的研究相对较少,而且常常包含一些复杂的现象,如湍流火焰传播、热点形成、界面不稳定性等等。为了建立关于爆轰波发展和传播的一般性理论,有必要对DDT过程中的一些重要现象进行深入的探索,区分、定义出一些基本的气体物理过程,用来作为构造爆轰理论的基础过程。本文应用DCD格式求解了二维多组分NS方程和基元化学反应模型,分别对三个典型算例进行了数值模拟,考察了爆轰波形成过程中热点起爆和反应带加速,探讨了爆轰波发展与传播机制。 血栓形成的条件和机理 2008-09-14 14:39 【大中小】【我要纠错】 在活体的心血管内,血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、凝集形成固体质块的过程,称为血栓形成(thrombosis)。所形成的固体质块称为血栓(thrombus)。与血凝块不同的是,血栓是在血液流动的状态下形成的。 血栓形成是血液在流动状态中由于血小板的活化和凝血因子被激活而发生的异常凝固。血栓形成的条件目前公认是由Virchow提出的三个条件: (一)血管内皮细胞损伤 心血管内皮的损伤,是血栓形成的最重要和最常见的原因。内皮细胞的损伤,暴露了内皮下的胶原纤维,激活血小板和凝血因子Ⅻ,启动了内源性凝血系统。损伤的内皮细胞释放组织因子,激活凝血因子Ⅶ,启动外源性凝血系统。在触发凝血过程中重要作用的是血小板的活化。血小板在vWF的介导下粘附于内皮损伤处的胶原纤维;粘附后不久,血小板释放出ADP、血栓素A2(thromboxane,TXA2)、5-HT等,促进血小板粘集;血小板还可与纤维蛋白和纤维连接蛋白粘附,促使血小板彼此粘集成堆,称为血小板粘集堆。 心血管内皮细胞的损伤引起血栓形成,多见于风湿性和细菌性心内膜炎病变的瓣膜上、心肌梗死区的心内膜以及严重动脉粥样硬化斑块溃疡、创伤性或炎症性的血管损伤部位。 (二)血流状态的改变 血流状态改变主要是血流减慢和血流产生漩涡等改变,有利于血栓形成。正常血流中由于比重关系,红细胞和白细胞在血流的中轴流动构成轴流,其外是血小板,最外是一层血浆带构成边流。当血流减慢或产生漩涡时血小板可进入边流,增加了血小板与内膜的接触机会和粘附于内膜的可能性。由于血流减慢和产生漩涡时,被激活的凝血因子和凝血酶在局部易达到凝血所需的浓度,因此各种原因引起内皮细胞的损伤使内皮下的胶原被暴露于血流,均可激发内源性和外源性的凝血系统。静脉血栓比动脉发生血栓多4倍,而静脉血栓常发生于心力衰竭、久病卧床或静脉曲张患者的静脉内;静脉内有静脉瓣,其内血流不但缓慢,而且出现漩涡,因而静脉血栓形成常以瓣膜囊为起始点;静脉不似动脉那样随心搏动而舒张,其血流有时甚至可出现短暂的停滞;静脉壁较薄,容易受压;血流通过毛细血管到静脉后,血液的粘性也会有所增加等因素都有利于血栓形成。而心脏和动脉内的血流快,不易形成血栓,但在二尖瓣狭窄时的左心房、动脉瘤内或血管分支处血流缓慢及出现涡流时,则易并发血栓形成。 (三)血液凝固性增加 是指血液中血小板和凝血因子增多,或纤维蛋白溶解系统的活性降低,导致血液的高凝状态。此状态可见于遗传性和获得性疾病。在高凝血遗传性原因中,最常见为第V因子和凝血酶原的基因突变。在严重创伤、大面积烧伤、大手术后或产后导致大失血时血液浓缩,血中纤维蛋白原、凝血酶原及其它凝血因子(Ⅻ、Ⅶ)的含量增多,以及血中补充大量幼稚的血小板,其粘性增加,易于发生粘集形成血栓。 血栓形成的发病机制 (一)发病原因 血栓栓塞性疾病在临床上甚为多见,涉及的病因相当广泛。近年来,随着基础医学的发展,对血小板生物化学、血管内皮细胞功能、凝血因子化学结构以及超微结构研究的深入,对血栓形成过程有了更多的了解。目前认为血栓形成是复合因素所引起的,其中血管壁、血小板、血流速度、血液黏度和凝血活性等,均有重要作用。近来对于血液蛋白酶抑制物的研究,发现了一些先天性血栓性物质或先天性血栓倾向的病人,对血栓栓塞性疾病的病因和发病机制又有了进一步的认识,常见的病因如下: 1.血栓性素质 (1)抗凝物质缺乏:抗凝血酶Ⅲ缺乏、异常抗凝血酶Ⅲ症、蛋白C缺乏、蛋白S缺乏、肝素辅助因子Ⅱ缺乏。 (2)纤维蛋白溶解异常:纤溶酶原缺乏、纤溶激活物质缺乏、纤溶抑制物增多、异常纤维蛋白原血症。 2.静脉血栓形成 (1)血流淤滞:妊娠、肥胖、创伤、外科手术、充血性心力衰竭、卧床过久。 (2)凝血亢进:恶性肿瘤、骨髓增生性疾病。 (3)其他:口服避孕药、溶血危象。 3.动脉血栓形成 (1)血管壁异常:动脉粥样硬化、高脂血症、糖尿病。 (2)血液黏度增高:真性红细胞增多症、浆细胞病、烧伤。 (3)血小板功能异常:原发性血小板增多症。 4.微循环血栓形成 (1)栓塞:多见于动脉血栓。 (2)凝血活性增高:细菌性内毒素、病毒、溶血、坏死组织、肿瘤细胞、血栓性血小板减少性紫癜、血清病、播散性血管内凝血。 (二)发病机制 1.血管壁损伤血管壁的管腔表面由内皮细胞覆盖,其总面积超过1000m2,正常的血管内皮细胞具有抗栓特性,它通过表面负电荷,释放各种物质,譬如ATP酶、ADP酶、组织纤溶酶原活化剂(tpA)、凝血酶调节蛋白(TM)、组织因子途径抑制物(TFPI)、内皮衍生松弛因子(EDRF)、PGI2等物质,防止了血小板黏附、聚集,促进纤维蛋白溶解、抑制血液凝固过程,增强抗凝作用而达到保持血液流动性,防止血栓形成的作用。当内皮细胞受到机械、感染、免疫、化学物和代谢产物等损伤时,内皮细胞脱落而导致内皮下组织暴露,或各种先天性疾病中的内皮细胞功能缺陷时,血管壁丧失了这些抗栓作用,同时,血管壁中存在的潜在促血栓形成机制产生了有利血栓形成的变化,如vWF、组织因子(TF)等。血管有利于血栓形成的变化可能通过下列机制: (1)促进血小板黏附与聚集:正常内皮细胞脱落后,内皮下组织即暴露于血液中,血小板黏附是导致血栓形成的最早反应之一,血小板黏附在内皮下的成分包括胶原、层素、微纤维以及vWF。硫酸乙酰肝素在血管表面形成强大的负电荷,内皮细胞表面的ATP酶ADP酶以及PGI2形成是正常血管防止血小板黏附与聚集的另一机制。ATP酶与ADP酶则促进内皮细胞损伤及血细胞损伤时释放的ADP降解成AMP而阻止了血小板聚集作用,这些功能在内皮细胞受损或脱落时下降。 (2)血管收缩与痉挛:内皮细胞能分泌具有强烈缩血管作用的物质内皮素,能引起动脉、静脉血管收缩。内皮素的缩血管作用较血管紧张素强10倍,且作用持久,另一种血管收缩剂为血小板活化因子(PAF),是内皮细胞损伤时的一种产物,这种物质也是血小板聚集诱导剂,促使血小板在局部损伤处发生聚集。血管内皮细胞分泌PGI2及EDRF(其本质为NO),在内皮细胞损伤时,其释放量也下降,从而失去调节正常血管舒张的功能。许多物质可以刺激内皮细胞生成PGI2,如ATP、ADP、PAF、凝血酶,内皮素及NO等。PGI2通过扩张血管及抑制血小板聚集发挥抗栓作用。血管壁合成PGI2的能力大小为动脉>静脉>毛细血管,血管壁的内层>中层>外层,上肢血管>下肢血管,这些差异也许与不同部位血栓形成的发生率不同有关。 (3)纤溶活性:内皮细胞合成和分泌两种重要的生理性纤溶酶原活化剂,即t-PA和尿激酶纤溶酶原活化剂(u-PA),以清除正常血液循环中形成的少量纤维蛋白,是体内重要的纤溶系统。内皮细胞释放的t-PA约95%被过量的纤溶酶原抑制物(PAI)快速结合而失去活性,也同时失去与纤维蛋白结合的能力。许多因子可以在基因转录水平刺激内皮细胞合成PAI-1,如白介素-1,肿瘤坏死因子,凝血酶、内毒素、脂蛋白α、糖皮质激素。而胰岛素和胰岛素样生长因子则是通过基因转录后的调节,促使PAI-1生成。在血栓性疾病中,患者血浆的t-PA活性下降。可能与PAI增高有关。 (4)血管壁的促凝作用:正常血管壁参与止血作用是与其促凝作用有关,在病理状态下,这种作用则成为促成血栓形成的一个因素。这种促凝作用包括:①内皮细胞在受凝血酶、内毒素刺激后,细胞表面能表达组织因子(TF),这种因子是一种跨膜糖蛋白,它与因子Ⅶ/Ⅶa结合形成的复 真空发生器的工作原理与演示 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便.真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域.真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体.在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作.笔者认为对真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义. 1 真空发生器的工作原理 真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度.如图1所示. 图1 真空发生器工作原理示意图 由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续 性方程 A1v1= A2v2 式中A1,A2----管道的截面面积,m2 v1,v2----气流流速,m/s 由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大. 对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为 P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22 式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s ρ----空气的密度,kg/m2 由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>>v1时,P1>>P2.当v2增加到一定值,P2将小于一个大气 社会学习题及答案 第一章社会学的研究对象 1、什么是社会学的研究对象?如何正确把握? 答:社会良性运行和协调发展的条件和机制作为社会学的研究对象。 正确把握社会学的对象问题第一,应当肯定,社会学是有独特对象的,否定这一点是不对的。第二,社会学对象问题上的众说纷纭,正是对那个"别的具体社会科学都涉及、但不做专门研究的东西"多方面的、积极的探索的表现,是社会学从不成熟走向成熟过程中的必然现象。第三,在对社会对象的理解上不应强调一致。 2、社会学如何为社会服务? 答:社会学是认识社会和改造社会的有效工具,主要通过其功能和学习社会学的意义为社会服务。 3.如何理解社会学与其他社会科学的关系? 答:(一)社会学与历史唯物论的关系 社会学与历史唯物论的关系,是具体的社会科学与哲学科学的关系,是特殊与一般的关系。(二)社会学与单科性社会科学的关系 社会学和政治学、经济学、教育学、心理学、法学等具体社会科学的关系,是综合性的科学与单科性科学的关系。 (三)社会学与其他综合性社会科学的关系 社会学与其他综合性社会科学如历史学、管理学的关系,是特殊跟特殊的关系。 (四)社会学与科学社会主义的关系 认为科学社会主义是马克思主义的政治学或政治科学;认为科学社会主义是一门综合性的科学。 4.社会学如何为社会实践服务? 答:(一)社会学认识功能或认识意义 第一,向人们提供科学的社会知识,告诉人们社会现象是什么(描述)、为什么(解释)、将来怎样变化(预测) 第二,社会学不仅提供县城的社会知识,而且通过社会学的视觉、社会学的方法,帮助人们获得新的社会知识。 (二)社会学的实践功能或实践意义 第一,社会学在帮助人们掌握科学的社会知识的基础上,进而帮助人们在维护和改善现存社会结构、社会制度,改革不利社会发长的社会体制方面避免盲目性,增强自觉性,是自己的社会行动更加合理,更加符合规律性。 第二,社会学以自己的饿研究成果,对科学地管理社会和制度正确的饿社会政策提供有根据的、经过论证的实际建议,为改革开放服务,为发展社会主义市场经济服务,促进社会的良性运行与协调发展。 5.中国社会学与中国社会向社会主义现代化转型是何关系? 答:中国社会学发展的根基是中国社会的社会主义现代化实践,同时又要注意吸取,借鉴外国社会学研究的成果。要正确对待西方社会学,既要注意防止一切照搬,又注意避免一切拒斥。 第二章社会运行的条件和机制 1、如何理解社会运行条件的主要含义?它与社会要素,功能主义,社会条件三种角度所做的研究的异同在哪里? 答:社会运行条件是为实现社会良性运行而注意创造的外主要条件: (1)人口条件是社会运行的基础条件之一。血栓形成机制及抗血栓药物作用机制的简单探讨

回收还原沉金后液中硒碲铂钯的方法研究

真空发生器的工作原理

社会政策的运行机制

爆轰物理

病理学理论指导:血栓形成的基本条件

48硫硒碲(7页32题)

真空发生器原理

燃烧与爆炸原理考试要点

血栓形成的基本条件

真空发生器原理介绍

可燃气体爆燃转爆轰过程的机理探索

血栓形成机制

血栓形成的发病机制

真空发生器的工作原理与演示

社会学课后习题及问题详解