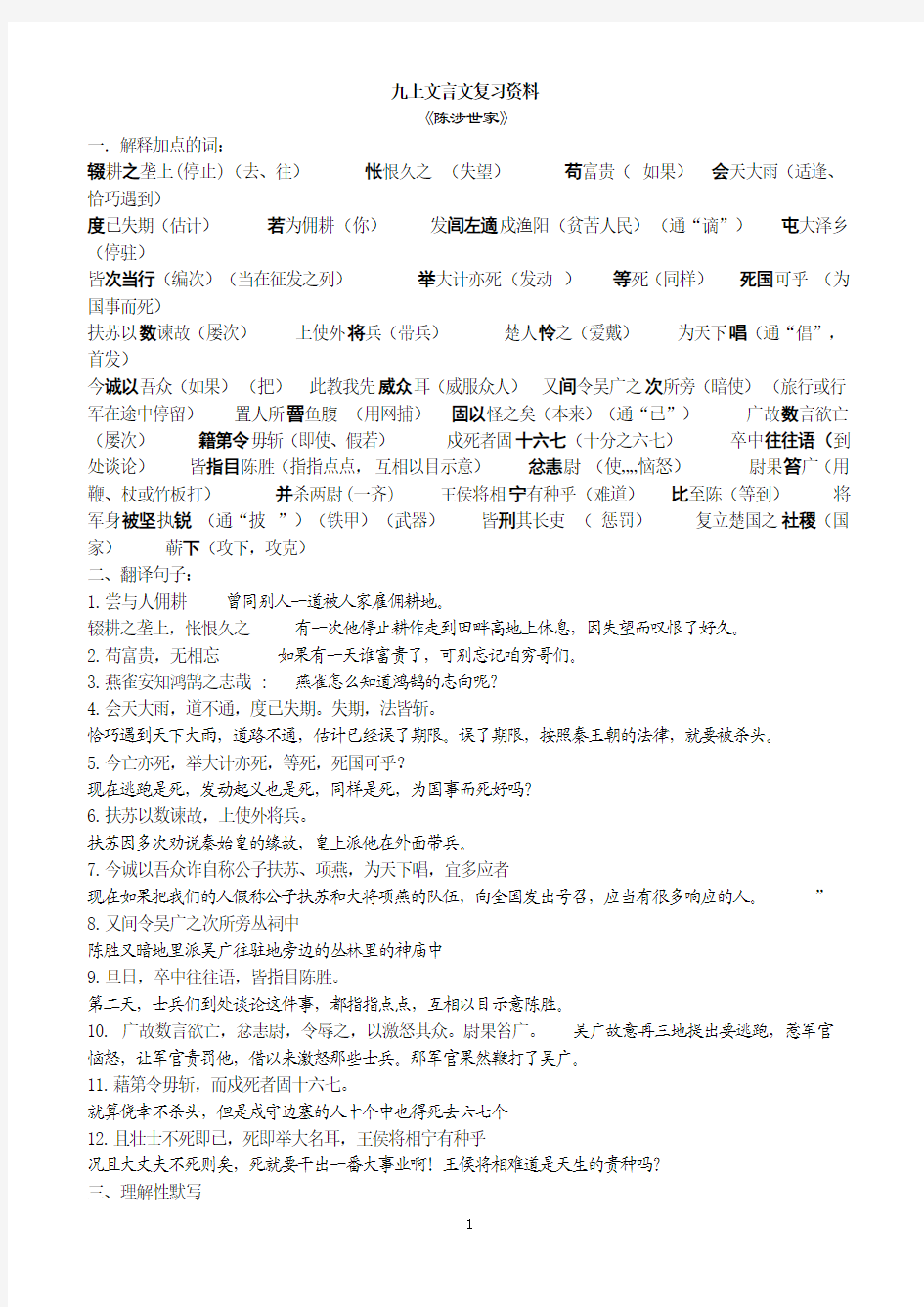

九上文言文复习资料

九上文言文复习资料

《陈涉世家》

一.解释加点的词:

辍耕之垄上(停止)(去、往)怅恨久之(失望)苟富贵(如果)会天大雨(适逢、恰巧遇到)

度已失期(估计)若为佣耕(你)发闾左適戍渔阳(贫苦人民)(通“谪”)屯大泽乡(停驻)

皆次当行(编次)(当在征发之列)举大计亦死(发动)等死(同样)死国可乎(为国事而死)

扶苏以数谏故(屡次)上使外将兵(带兵)楚人怜之(爱戴)为天下唱(通“倡”,首发)

今诚以吾众(如果)(把)此教我先威众耳(威服众人)又间令吴广之次所旁(暗使)(旅行或行军在途中停留)置人所罾鱼腹(用网捕)固以怪之矣(本来)(通“已”)广故数言欲亡(屡次)籍第令毋斩(即使、假若)戍死者固十六七(十分之六七)卒中往往语(到处谈论)皆指目陈胜(指指点点,互相以目示意)忿恚尉(使……恼怒)尉果笞广(用鞭、杖或竹板打)并杀两尉(一齐) 王侯将相宁有种乎(难道)比至陈(等到)将军身被坚执锐(通“披”)(铁甲)(武器)皆刑其长吏(惩罚)复立楚国之社稷(国家)蕲下(攻下,攻克)

二、翻译句子:

1.尝与人佣耕曾同别人一道被人家雇佣耕地。

辍耕之垄上,怅恨久之有一次他停止耕作走到田畔高地上休息,因失望而叹恨了好久。

2.苟富贵,无相忘如果有一天谁富贵了,可别忘记咱穷哥们。

3.燕雀安知鸿鹄之志哉: 燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢?

4.会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。

恰巧遇到天下大雨,道路不通,估计已经误了期限。误了期限,按照秦王朝的法律,就要被杀头。5.今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?

现在逃跑是死,发动起义也是死,同样是死,为国事而死好吗?

6.扶苏以数谏故,上使外将兵。

扶苏因多次劝说秦始皇的缘故,皇上派他在外面带兵。

7.今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者

现在如果把我们的人假称公子扶苏和大将项燕的队伍,向全国发出号召,应当有很多响应的人。”8.又间令吴广之次所旁丛祠中

陈胜又暗地里派吴广往驻地旁边的丛林里的神庙中

9.旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

第二天,士兵们到处谈论这件事,都指指点点,互相以目示意陈胜。

10. 广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。吴广故意再三地提出要逃跑,惹军官恼怒,让军官责罚他,借以来激怒那些士兵。那军官果然鞭打了吴广。

11.藉第令毋斩,而戍死者固十六七。

就算侥幸不杀头,但是戍守边塞的人十个中也得死去六七个

12.且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎

况且大丈夫不死则矣,死就要干出一番大事业啊!王侯将相难道是天生的贵种吗?

三、理解性默写

1、起义的直接原因:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩

2、起义的根本原因:天下苦秦久矣

3、为起义所作舆论准备:鱼腹藏书篝火狐鸣

4、“为天下唱,宜多应者”与孟子所主张的观点相似,用孟子的话来说是:得道者多助,失道者寡助。

5、陈胜、吴广起义的策略是:诈自称公子扶苏﹑项燕

6、起义的导火线是:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩

7、文中写陈涉发动起义“召令徒属”时,直接向封建统治者挑战,以激励众人的一句话是:王侯将相宁有种乎!

8、表明陈涉从小有远大理想的一句是燕雀安知鸿鹊之志哉。

9、陈涉揭竿起义,各地百姓纷纷响应的原因是:天下苦秦久矣

四、理解课文内容

1、文中第二段细致描写了戍卒们的反应,这些反应说明了什么?(2分)

:(1)士兵陈胜的敬畏(2)起义爆发前夕人心躁动、紧张而兴奋…3?陈胜善于斗争和他的组织领导才干2、陈胜能够从一个佣耕之人成为中国封建社会第一次农民起义的领导者才能?请根据第二段内容作出回答。

(1)对当前形势具有敏锐的洞察力(2)做事周密细致(3)有很强的组织领导才能

3、陈胜认为起义将得到广大人民支持的理由是:①秦二世杀太子扶苏,引起人民群众对秦王朝的更大不满;②楚人怀念楚将英燕,有强烈的复国愿望。

4、“攻陈,陈守令皆不在”“当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉”,这两句话说明了什么问题?

“攻陈,陈守令皆不在”:守令闻起义军将至,皆弃城逃跑。由此可以想见起义军所向披靡的声势。“当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉”:照应上文“天下苦秦久矣”和“宜多应者”,说明陈胜的分析完全正确,纷纷响应他的号召,局势的发展恰如他起义前所料。

5、戍卒多愿听吴广的差遣,原因是什么?吴广素爱人。

6、吴广是如何“怒众”的?广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之。

7、文中照应“宜多应者”的句子是哪一句?当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。

8、全文的线索是什么?以陈胜、吴广的活动为线索。

9、“怅恨久之”“苟富贵,无相忘。”“燕雀安知鸿鹄之志哉!”表现了陈涉怎样的思想品格?

①不甘心受奴役②同情同命运的人③具有远大抱负、志向

11、“死国可乎”表现了陈涉什么精神?为国事敢于斗争和牺牲

12、陈涉提出了怎样的起义策略?这一策略效果怎样?结合原文说一说。

诈称公子扶苏项燕;取得了成功的效果;①九百人敬受命②杀之以应陈涉③建立张楚政权,且发展迅速。

13、陈胜、吴广的起义有偶然性,也有必然性。根据本段内容,作简要分析。

偶然性:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩,将900名贫苦人民逼上绝路。必然性:天下苦秦久矣,秦朝的残暴统治使人们忍无可忍。

14、试结合情节评论陈涉这一人物。

“燕雀安知鸿鹄之志哉”体现陈涉年轻时代就有非凡的个性和远大的抱负,

“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎”足见其伟大抱负。“天下苦秦久矣”显示他对时事的洞察能力。

谋划起义诈称公子扶苏项燕、篝火狐鸣,鱼腹臵书可见他的斗争谋略。

“王侯将相宁有种乎!”显示了他的反抗决心和叛逆精神。激励士卒起义有极强的鼓动性和号召力,

打出大楚旗号,祭告天地都显示他卓越的宣传组织能力。

总之,陈涉是一个有伟大抱负和远见卓识,有非凡谋略和领导才干的农民领袖。

《唐雎不辱使命》

一、解释加点词

受地于先王(从)仓鹰击于殿上(到)安陵君因使唐雎使于秦(于是)(派)(出使)寡人欲以五百里之地易安陵(用)(交换)布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔(平民)(光着脚)(把)(撞)秦王使人谓安陵君曰(对……说)轻寡人与(疑问语气助词)请广于君(扩充)秦王怫然怒(盛怒的样子)休祲降于天(吉凶的征兆)天下缟素(穿丧服)秦王色挠,长跪而谢之曰(屈服)(道歉)安陵以五十里之地存者,徒以有先生也(用)(只)(因为)寡人谕矣(明白、懂得)安陵君其许寡人(加重语气的助词)(答应)而君逆寡人者(违背)岂直五百里哉(只,仅仅)庸夫(平庸无能的人)士(有才能有胆识的人)

二、翻译下列句子。

①大王加惠,以大易小,甚善: 大王给予恩惠,用大的交换小的,很好。

②以君为长者,故不错意也: 把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。

③而君逆寡人者,轻寡人与: 但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

④秦王色挠,长跪而谢之: 秦王变了脸色,长跪着向唐雎道歉说

⑤虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易: 虽然如此,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守护它。

⑥怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣: 心里的愤怒还没有发作出来,上天就降示吉凶的征兆,连上我,将成为四个人了。

⑦布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳: 平民发怒,不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。

⑧天子之怒,伏尸百万,流血千里: 天子发怒,死人百万,血流千里。

⑨安陵以五十里之地存者,徒以有先生也: 安陵国凭借五十里的土地幸存下来,只是因为有先生啊。

三、指出句中的通假字,并解释。

1.故不错意也。错通措 2、仓鹰击于殿上惶仓通苍

四、用课文原句填空

1、唐雎有意激怒秦以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”进一步揭穿秦王的骗局,维护本国国土的尊严。

2、秦王恼羞成怒,以“天子之怒,伏尸百万,流血千里”相胁。

3、唐雎慷慨陈词,历数专诸、聂政、要离三个刺客,以“怀怒未发,休祲降于天”歌颂其壮举。

4、第二段中表现秦王玩弄诈骗伎俩,装出一副施恩加惠面孔的句子是:今吾以十倍之地,请广于君。

5、第二段中表现秦王骄横无理、盛气凌人的句子是:君逆寡人者,轻寡人与

6、唐雎维护领土立场坚定,其“不易地”的理由是(课文原句):安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也。

五、回答下列问题

1、秦王以大易小而安陵君为什么不答应?唐雎出使秦国的原因是什么?

是因为秦王提出以大易小只是一个骗局,妄图吞并安陵君的土地。安陵君不答应,秦王不高兴,所以安陵君派他出使秦国。

2、找出文中秦王对唐雎态度变化的语句并简析秦王的性格

从“怫然怒”“色挠”可以看出秦王是一个骄横狂暴,阴险狡诈,外强中干的人。

3、第3段唐雎一连举了专诸、聂政、要离等三个人物,简析他这样做的目的。

表明自己要效法他们,同时表达了要跟秦王斗争到底的决心。

4、本文最后一段描写秦王的神态的变化对刻画唐雎的形象有何作用?

从侧面烘托唐雎有智有勇、不畏强暴的大无畏精神。

5、外交辞令往往委婉含蓄,隐藏着“潜台词”,听话者应仔细揣摩,才能灵活应付。请揣摩下列各句,说说其“潜台词”是什么。

①公亦尝闻天子之怒乎?你最好是将你们的土地奉送给我,不然的话我将发怒,那后果将不堪设想。

②与臣而将四矣。我将效法他们三人,与你同归于尽。

6、文末说秦王“色挠”,“长跪而谢”,并且请唐雎“坐”,秦王真的屈服了吗?为什么?

这是秦王的权宜之计,表现出他的奸诈狡猾。他请雎“坐”,是坐下来谈,不是放弃吞并。

7、简析唐雎的性格。唐雎是一个不畏强暴,有勇有谋,从容镇定,不怕牺牲的人。

8、列举我国历史上两个“不辱使命”的外交人才,分别用一句话概括他们的主要事迹

(1)墨子阻止公输盘和楚王攻打宋国。(2)晏子出使楚国,令楚王自取其辱。

(3)诸葛亮舌战群儒,联吴抗曹。

9.唐雎是怎样让秦王理屈词穷?

(1)首先唐雎争分相对,寸步不让,用平民“布衣之怒”对抗秦王“天子之怒”。

(2)其次举了专诸、聂政、要离三个例子,来搏击秦王,并表示要效仿他们。

(3)最后挺剑而起,挫败秦王,使秦王理屈词穷。

《隆中对》

一、解释下列加点词

亮躬耕于陇亩(亲自)好为《梁父吟》(喜欢)时人莫之许也(承认、同意)谓为信然(说)(确实这样)屯新野(驻扎)先主器之(器重)谓先主曰(对……说)此人可就见(接近、趋向)不可屈致(招致、引来)宜枉驾顾之(屈尊)(拜访)先主遂诣亮(于是)(拜访)凡三往(总共)因屏人曰(于是)(命人退避)汉室倾颓(崩溃、衰败)孤不度德量力(估计)(衡量)欲信大义(通“伸”,伸张)遂用猖獗(因此)(失败)然志犹未已(仍、还)(止)君谓计将安出(计策)自董卓已来(通“以”)此诚不可与争锋(的确)此可以为援而不可图(可以把)(谋取)利尽南海(物资)(全部取得)此殆天所以资将军(大概)(用来)(资助、给予)民殷国富而不知存恤(兴旺富裕)(爱抚、爱惜)帝室之胄(后代)总揽英雄(广泛地罗致)命一上将将荆州(将领)(率领)将军身率益州之众(亲自)百姓孰敢箪食壶浆以迎将军(谁)(用箪盛)(用壶盛)(来)诚如是(果真)(这样)于是与亮情好日密(一天天)每自比于管仲(常常)君与俱来(一起)抑亦人谋(而且)因之以成帝业(凭借、依靠)若跨有荆益(占据)愿君勿复言(希望)

二、翻译

1、时人莫之许也。当时的人没有谁承认他与管仲、乐毅相比这件事。

2、此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。

你只可以到他那儿拜访,不可以委屈(他),招他上门来。将军应当亲自去拜访他。

3、由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。于是先主就去拜访诸葛亮,总共去了三次,才见到。

4、孤不度德量力我没有衡量(自己的)德行(能否服人),估计(自己的力量(能否胜人)。

5、然志犹未已,君谓计将安出?然而(我的)志向(到现在)还没有罢休,先生认为该采取怎样的办法?

6、曹操比于袁绍,则名微而众寡曹操和袁绍相比,就显得名声小,兵力少

7、然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。

但是曹操终于能虎胜袁绍,以弱胜强的原因,不仅是时机有利,而且也是人谋划得当啊

8、此殆天所以资将军,将军岂有意乎?

这大概是上天拿它来资助将军的,将军是否有(夺取它的)打算呢?

9、百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?百姓谁敢不用箪盛着饭食,用壶装着酒浆来迎接将军呢?

三、诸葛亮认为“霸业可成,汉室可兴”应该采取哪些策略?(结合文意用自己的话概括)

(1)夺取荆、益二州,作为“霸业”的根基。

(2)外结好孙权,内修政理,与西南少数民族和睦相处。

(3)联吴抗曹,并从荆益二州出兵。

四、请用原文的语句填写以下空白

(1)诸葛亮认为与曹操“不可与争锋”的原因是:“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯”。(2)诸葛亮认为刘备在内政和外交方面应遵循的方针是:“西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理”。

(3)曹操能打败袁绍的主要原因是:人谋(非惟天时,抑亦人谋也)

(4)诸葛亮替刘备设计的政治蓝图(最终目标)是:霸业可成,汉室可兴_

(5)荆州的有利条件有:北据汉沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国;认为可能夺取的依据是:其主不能守

(6)益州的有利条件有:益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业;

认为可能夺取的依据是:刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。

五、在诸葛亮的对策里,对不同的对象所采取的对策不同。说说对下列对象所采取的对策分别是什么?

①曹操:此诚不可与争锋②孙权:此可以为援而不可图也

③刘表、刘璋:可取而代之④诸戎、夷越:西和诸戎,南抚夷越。

六、你还知道有关诸葛亮的其它故事吗?以小标题形式列举两例。草船借箭;空城计;舌战群儒

《出师表》

一、解释下列加点词

中道崩殂(死)此诚危急存亡之秋也(确实)(时)盖追先帝之殊遇(特殊厚待)臧否(善恶)作奸犯科(作奸邪事情,犯科条法令)以昭陛下平明之理(治)是以行先帝简拔以遗陛下(选拔)(给予)悉以咨之(都)(询问)必能裨补阙漏(弥补、补救)(同“缺”缺点)性行淑均(善)(平)此先汉所以兴隆也(……的原因)未尝不叹息痛恨于桓灵也(痛心遗憾)(对)臣本布衣,(平民百姓)卑鄙(身份低微,见识短浅)猥(辱,这里指降低身份)三顾臣于草庐之中(拜访)驱驰(奔走效劳)夙夜忧叹(早)深入不毛(苗)兵甲已足(武器装备)庶竭驽钝(比喻才能平庸)攘除(铲除)此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(用来)斟酌损益(减少)(增加)则责攸之祎、允等之慢,以彰其咎(怠慢)(表明)(过失)咨诹善道(询问)察纳雅言(正言)

二、翻译下列句子

1、诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气。

实在应该扩大圣明的听闻,来发扬光大先帝遗留的美德,发扬扩大志士们的勇气。

2、不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

不该随便地看轻自已,说话不恰当,以致阻塞了忠臣进谏的道路。

3、陟罚臧否,不宜异同。奖惩功过、好坏,不应该因为在宫中或府中而有所不同。

4、若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理。

如果有做奸邪事情,违犯科条法令以及尽忠办好事的人,应当交给各主管的官员判定他们受罚或受赏,来显示陛下公平严明的治理。

5、此皆良实,志虑忠纯。这些都有是善良诚实的人,他们的志向和心思都忠诚无二

6、必能使行阵和睦,优劣得所。一定能使军队团结和睦,好的差的各得其所。

7、未尝不叹息痛恨于桓灵也。没有一次不对桓帝灵帝(的昏庸)感到哀叹痛心遗憾的。

8、此悉贞良死节之臣。这些都是坚贞可靠、能以死报国的忠臣。

9、苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。只求在乱世中苟且保全性命,不希求诸侯知道我而获得显贵。

10、由是感激,遂许先帝以驱驰。因此十分感激,就答应为先帝奔走效劳。

11、先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,在顾臣于草庐之中。

先帝不因为我身份低微,见识短浅,降低身份委屈自已,三次到茅庐来拜访我。

12、受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

在战事失败的时候接受了任命,在危机患难时期我接受了委任。从那时以来有二十一年了。

13、此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。这是我用来报答先帝而忠诚于陛下的职责和本分。

14、愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪。

希望陛下把讨伐贼子、兴复汉室的任务交给我,如果不能实现就治我的罪

三、阅读

1、第一段中分析不利的客观条件的语句是:先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲敝;有利的主观条件是:侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外形成这一条件的原因是追先帝之殊遇,欲报之于陛下

2、本文作者向后主刘禅提出的三条建议是:广开言路、严明赏罚和亲贤远佞;其中重点阐述的是:亲贤远佞。

3、文中第五段用了怎样的论证方法来论述两汉的历史教训?正反对比论证

4、文中提出北伐的目标是:北定中原,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都_(用原文语句回答)

5、文中诸葛亮对刘氏父子的感情可以用文中的六个字概括,即:报先帝忠陛下。

文中能表明诸葛亮淡泊名利的志趣的语句是:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

6、从文中可以看出诸葛亮是一位怎样的贤臣?

诸葛亮是一位知恩图报、忠心耿耿、淡泊名利、有谋略远见的贤臣

7、诸葛亮在《出师表》中插入—段对往事的追忆,说明亲贤远佞是关系到国家存亡的大事,他认为只要对“忠贞死节之臣”“亲之信之”就将带来一个好的结果,在文中表明这个重要结果的语句是:“ 则汉室之隆,可计日而待也。”

8、《诸葛亮集》中有这样的话:“赏不可不平,罚不可不均”,这与《出师表》中的“陟罚臧否,不宜异同”意思一致。

9、陈述作者临危受命的千古名句是:“受任于败军之际,奉命于危难之间。”

10、表明出师条件已具备的语句是:“今南方已定,兵甲已足”

11、“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也”,“大事”在本段中具体指什么?请用原文中的4个四字短语回答:北定中原,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都

12、6、7两段文字回顾了对作者人生有重大影响的三件往事,它们分别可以概括为三顾茅庐、临危受命和临崩寄大事。作者回顾这些往事的目的是 (用自己的话概括作答):表达感念先帝的知遇之恩,忠于刘氏父子的真挚感情。并以先帝创业的艰难激励刘禅。

13、下面的一副对联概括了诸葛亮一生的功绩。参考示例,从列出的六项中任意选出两项,写出具体所指:

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四卜九盏明灯,一心只为酬三顾。取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木上爻神卦,水面偏能用火攻,

[示例]三顾:三顾茅庐

(1)六出:六出祁山(2)东和:东和东吴 (3)收二川:收取东川、西川(4)七擒:七擒孟获(5)北拒:北拒曹魏(6)排八阵:摆设八卦阵图

14、在公众眼里,诸葛亮是智慧的化身,历来被人们所称颂,除以上杜甫的诗句外,有关他的典故、成语、名言警句以及俗语等还有很多,请列举三个(句、对)。

有关典故如:初出茅庐;火烧新野;借东风;空城计;失街亭;三气周瑜等。

有关成语如:三顾茅庐;鞠躬尽瘁,死而后已。等等。

有关名言警句如:淡泊以明志,宁静以致远;出师未捷身先死,长使英雄泪满襟;出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。等等。

有关俗语句:三个臭皮匠,顶个诸葛亮。等等。

15、诸葛亮“受命以来”怀着怎样的心情并采取了怎样的行动来报答先帝?(原句)心情:夙夜忧叹。行动:五月渡沪,深入不毛。

九年级语文上册文言文原文翻译

九年级语文上册文言文原文翻译 九年级语文上册文言文原文翻译:《陈涉世家》 原文: 陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕上垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈 涉太息曰:“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!” 二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计 亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎?”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。” 乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王!”卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。 译文: 陈胜是阳城县人,表字叫涉。吴广是阳夏县人,表字叫叔。陈胜年轻的时候,曾经跟别人一道被雇佣耕地。(有一天,)他停止耕作走到田边高地(休息),怅然叹息了好长时间以后,对同伴们说:“有朝一日有谁富贵了,可别忘记咱穷哥儿们。”同伴们笑着回答他:“你给人家耕地当牛马,哪里谈得上富贵啊!”陈胜长叹一声,说:“燕雀怎么能知道鸿 鹄的凌云壮志啊!” 秦二世皇帝元年7月,征召穷苦的平民九百人去戍守渔阳,临时驻扎在大泽乡。陈胜、吴广都被编进这支队伍,并担任小队长。正碰上下大雨,道路不通,估计已经误了期限。误了期限,按秦王朝的军法,就要杀头。陈胜、吴广在一起商量,说:“如今逃跑(抓了 回来)也是死,起来造反也是死,反正都是死,倒不如为国家而死,这样好吧?”陈胜说:“全国人民长期受秦王朝压迫,痛苦不堪。我听说二世是(秦始皇的)小儿子,不该立为 国君,该立的是长子扶苏。扶苏因为多次谏劝始皇的缘故,始皇派他到边疆去带兵。最近传闻说,并不为什么罪名,二世就将他杀害。老百姓大多听说他很贤明,却不知道他已经死了。项燕担任楚国将领的时候,(曾)多次立功,又爱护士卒,楚国人很爱怜他,有人认为他战死了,有人认为逃走了。如今假使我们这些人冒充公子扶苏和项燕的队伍,向全国发出号召,应当有很多人来响应的。”吴广认为(这个见解)很正确。(二人)于是去 算卦。那算卦的人知道他俩的意图,说:“你们的事都能办成,能建功立业。不过你们还 是去问问鬼神吧!”陈胜、吴广很高兴,(又)捉摸这“问问鬼神”的意思,终于悟出:“这

(语文版)九年级语文(上)文言文阅读训练

九年级语文(上)文言文阅读训练 (一)愚公移山 河曲智叟笑而止之曰:"甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?"北山愚公长息曰:"汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙;孙又 生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?"河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍 南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 1.下面各组加点词意思完全相同的一项是: ( ) A.汝心之固.固.国不以山溪之险B.河曲智叟笑而止.之曰担中肉尽,止.有剩骨 C.曾不能毁山之一毛.故五月渡泸,深入不毛. D.何苦.而不平必先苦.其心志 2.愚公认为两座山可以移走的理由,错误的一项是: ( ) A.有不可动摇的决心。 B.有无穷无尽的子孙。 C.这两座山不会再增高。 D.有操蛇之神的帮助。 3.用科学的眼光看,愚公移走两座大山是不必要的,而且结局是天帝派神搬走了两座大山也 是不可能的。作者之所以这样写,其目的是: ( ) A.宣扬封建迷信思想,夸大神的作用 B.反映我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。 C.宣传人定胜天,不必用科学,只须用苦力的思想。 D.批判不求进取、知难而退、不识时务的消极思想。 4.对下面句子理解错误的一句是: ( ) A.曾不若孀妻弱子:连孤儿寡妇都比不上。 B.虽我之死:虽然我死了。 C.天陇断焉:没有山冈高地阻隔了。 D.惧其不已也;害怕他不停地干下去。 5.智叟阻止愚公移山的理由是: ________________(用原文填写) 6.说明愚公和智叟辩论胜利的一句是________________(用原文填写) 7.愚公移山的目标是:________________________ (用未选部分的句子填写) 8.结尾说上帝被愚公的"诚"感动了,这个"诚"指的是什么? 答:_________________________________________________ 河曲智叟笑而止之日:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息日:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生 子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。1.《愚公移山》是一篇故事,选自《》。 2.下列句子中没有通假字的一项是 A.甚矣,汝之不惠。 B.寒暑易节,始一反焉。 C.河曲智叟亡以应。 D.子子孙孙无穷匮也。 3.解释下列句中加点的词。 (1)汝心之固.( ) (2)何苦 ..而不平?( ) 4.翻译下面的句子。 (1)甚矣,汝之不惠。 (2)曾不若孀妻弱子。 5.因为愚公的年龄将近九十,因此智叟用“”(用原文回答)作为理由阻止愚公移山,他的话句句含有语气。但愚公先斥智叟的“固不可彻”,后智叟的理由,他认为两座山可以移走,其理由是,结果愚公取得了辩论的 胜利,文中的“”一句就证明了这一点。 6.这段文字是全文的核心,反映了我国古代人民在人和自然关系问题上两种对立的观点。智叟从 静止的观点出发,认为;而愚公从发展的观点出发,认为。全段说明了智叟不智,愚公不愚。 7.《愚公移山》积极意义是 (二)捕蛇者说 阅读下面文言文选段,完成8~11题。(10分) [甲]潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻.,影布石上,怡然不动,尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

九上文言文总复习

专项复习课内文言文基础训练 一、岳阳楼记 1.请用“/”给下列句子划分朗读节奏。 (1)此则/岳阳楼之大观也 (2)若夫/淫雨霏霏 (3)先天下之忧/而忧,后天下之乐/而乐2.解释下列加点的词。 (1)谪守巴陵郡谪:贬官 (2)增其旧制制:规模 (3)予观夫巴陵胜状胜:美好 (4)横无际涯际涯:边际 (5)朝晖夕阴晖:日光 (6)南极潇湘极:至、到达 (7)迁客骚人迁:贬谪、降职 (8)连月不开开:指天气放晴 (9)日星隐曜曜:光芒 (10)樯倾楫摧倾:倒下摧:折断 (11)薄暮冥冥冥冥:昏暗 (12)去国怀乡去:离开国:指国都 (13)至若春和景明景:日光 (14)沙鸥翔集集:停息 (15)锦鳞游泳鳞:代指鱼 (16)岸芷汀兰汀:小洲 (17)长烟一空一:全 (18)宠辱偕忘宠:荣耀偕:一起 (19)把酒临风把:持、执 (20)予尝求古仁人之心求:探求(21)或异二者之为或:或许、也许,表示委婉的语气 3.指出下列句中的通假字并解释。 (1)百废具兴 “具”同“倶”,全、皆 (2)属予作文以记之 “属”同“嘱”,嘱咐 4.指出下列句中加点词的古义。 (1)微斯人 古义:如果没有今义:细小 (2)此则岳阳楼之大观也 古义:景象今义:观看 (3)越明年 古义:到今义:跨过(阻碍),跳过 (4)增其旧制 古义:规模今义:制度 (5)是进亦忧,退亦忧 古义:指“处江湖之远”(或:处在僻远的江湖间,指被贬谪到边远地区做地方官) 今义:后退 5.将下列句子翻译成现代汉语。 (1)览物之情,得无异乎? (他们)看了自然景物而触发的感情,恐怕会有所不同吧? (2)浮光跃金,静影沉璧。 浮动的光像跳动的金子,静静的月影像沉入水中的玉璧。 (3)不以物喜,不以己悲。 不因外界环境和自己处境的变化而或喜或悲。(4)居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

初三语文课外文言文十篇含答案

一程氏爱鸟 吾昔少年时,所居书室前,有竹柏杂花,丛生满庭,众鸟巢其上。武阳君1恶杀生,儿童婢仆,皆不得捕取鸟雀。数年间,皆巢于低枝,其鷇2可俯而窥也。又有桐花凤四五百,翔集其间,此鸟羽毛至为珍异难见而能驯扰殊不畏人闾里间见之以为异事。此无他,不忮3之诚,信于异类也。有野老言:鸟雀巢去人太远,则其子有蛇、鼠、狐狸、鸱、鸢之扰。人既不杀,则自近人者,欲免此患也。由是观之,异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也。(选自苏轼《东坡杂记》) 【注释】 1 .武阳君:苏轼的母亲。2. 鷇:初生的小鸟。3. 忮:凶狠。 1.解释下列加点词语在句中的意思。(2分) (1)信.于异类也()(2)去.人太远() 2、用“/”给划波浪线的句子断句(2分) 此鸟羽毛至为珍异难见而能驯扰殊不畏人闾里间见之以为异事 3、把文中画线句子翻译成现代汉语。(2分) 人既不杀,则自近人者,欲免此患也 4、联系上下文,众鸟“皆巢于低枝”的原因是什么?(2分) 5.选文最后“异时鸟雀巢不敢近人者,以人甚于蛇、鼠之类也”一句引发了你怎样的思考?(2分) 二 太祖视事东阁,天热甚,汗湿衣,左右更衣以进,皆经浣濯者。参军宋思颜曰:“主公躬行节俭,真可示法子孙。臣恐今日如此,而后或不然,愿始终如此。”大祖喜曰:“此言甚善。他人能言或惟及于目前而不能及于久远或能及于已然而不能及于将然。今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后,信能尽忠于我也。”乃赐之币。 【注】视事东阁;在东阁处理政务。浣濯:洗涤。参军:官名。 1.解释文中的加点词(4分) (1)此言甚善.()(2)信.能尽忠于我也()2、用“/”给划波浪线的句子断句(2分) 他人能言或惟及于目前而不能及于久远或能及于已然而不能及于将然 3、把文中画线句子翻译成现代汉语。(2分) 今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后 4.太祖“”的神情和“”的决定,表明他对宋思颜的赞赏。(用原文词语回答)5、对宋思颜谏言的目的是怎样的? 三郑板桥开仓济民 郑燮,号板桥,清乾隆元年进士,以画竹,兰为长。曾任范县令,爱民如子。室无贿赂,案无留牍。公之余辄与文士畅饮咏诗,至有忘其为长吏者。迁潍县,值岁荒,人相食。燮开仓赈济,或阻之,燮曰:“此何时若辗转申报民岂得活乎上有谴我任之。”即发谷与民,活万余人。去任之日,父老沿途送之。 【注释】①谴:谴责,责备。②任:承担责任。 1..解释文中的加点词(2分) 至有忘其为.长吏者()或.阻之() 2、用“/”给划波浪线的句子断句(2分) 此何时若辗转申报民岂得活乎上有谴我任之 3.翻译下面的句子。(2分) 去任之日,父老沿途送之。 4、从文中可以看出郑板桥是一个怎样的人?(2分) 四义犬(浙江嘉兴) 潞安①某甲,父陷狱将死。搜括囊蓄,傅百金,将诣郡关②说。跨骡出则所养黑犬从之呵逐使退既走则又从之。鞭逐不返,从行数十里。某下骑,乃以石投犬,犬始奔去。视犬已远,乃返辔疾驰,抵郡已暮。及扫腰橐③,金亡其半,涔涔汗下,魂魄都失,辗转终夜。候关出城,细审未途。又自计南北冲衢④,行人如蚁,遗金宁有存理!逡巡至下骑所,见犬毙草间,毛汗湿如洗。提耳起视,则封金俨然。感其义,买棺葬之,人以为义犬冢云。 (选自《聊斋志异》有删减) 【注释】①潞安:县名。②郡关:州府。③扫橐:扫,清理。橐,钱袋。④冲衢:交通要道。 1.解释下列句子中加点的词语。(4分) (1)既走,则又从之(2)犬始奔去 (3)返客疾驰(4)金亡其半

人教版九年级上册语文文言文原文与翻译

《与朱元思书》吴均 风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。 水皆缥(piǎo)碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍(tuān)甚箭,猛浪若奔。夹(jiā)岸①高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈(miǎo);争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠(líng)作响;好鸟相鸣,嘤(yīng)嘤成韵。蝉(chán)则千转(zhuàn)不穷,猿则百叫无绝。鸢(yuān)飞戾(lì)天者,望峰息心;经纶(lún)世务者,窥(kuī)谷忘反。横柯(kē)上蔽,在昼(zh?u)犹昏;疏条交映,有时见(xiàn)日。 译文:风和烟都散尽了,天和山是一样的颜色。(我的小船)随着江流飘荡,时而偏东,时而偏西。从富阳到桐庐一百来里的水路,奇异的山水,独一无二。江水都是青白色,千丈深的地方都能看得清楚。游动的鱼儿和细碎的沙石,也可以看得清清楚楚,毫无障碍。湍急的水流比箭还快,迅猛的浪涛像飞奔的骏马。江两岸的高山上,全都生长着密而绿的树;山峦凭借着(高峻的)地势,争着向上,仿佛都在相互争着往高处和远处伸展,笔直地向上,直插云天,形成了无数的山峰。(山间的)泉水冲击着岩石,发出泠泠的响声;美丽的百鸟互相和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听。蝉儿和猿猴也长时间地叫着,声音不断绝。极力追求名利的人,看到(这些雄奇的)高峰,(就会)平息热衷于功名利禄的心;治理政务的人,看到(这些幽美的)山谷,(就会)流连忘返。横斜的树枝在上面遮蔽着,即使是在白天也像黄昏时那样昏暗;稀疏的枝条交相掩映,有时还可以(从枝叶的空隙中)见到阳光。 《五柳先生传》陶渊明 先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。 赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤? 译文:五柳先生不知道是什么地方的人,也不清楚他的姓名和表字,(因为)住宅旁边有五棵柳树,就以此为号了。(五柳先生)安闲沉静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。(五柳先生)喜欢读书,读书只求领会要旨,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得忘了吃饭。(五柳先生)生性喜欢喝酒,因为家里贫穷不能经常得到酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席来招待他;他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉。(他)喝醉了就离开,从来不会留恋着而不肯离开。 简陋的居室里空空荡荡,遮不住寒风和烈日;粗布短衣上打了补丁,盛饭的篮子和饮水 的水瓢里经常是空的,而他却能安然自得。(五柳先生)常常以写诗作文章当娱乐,略 微显示自己的志趣。不把得失放在心上,用这种心态过完自己的一生。 赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而感到忧愁,不热衷于发财做官。”这话大概 说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,为自己的志趣而快乐,不知道是无 怀氏时候的百姓还是葛天氏治下的百姓? 《马说》韩愈 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇(zhǐ)辱于 奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì) 也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常 马等不可得,安求其能千里也。策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通 其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 译文:世上先有伯乐,然后才有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以 即使有千里马,只是辱没在仆役的手中,与普通马一同死在马厩里,不称它为千里马。 (能日行)千里的马,吃一顿有时要吃一石粮食。饲养马的人不知道它能(日行)千里 (把它当作普通的马)来喂养。这样的马,虽然有(日行)千里的能力,但吃不饱,力 气不足,才能和美德显现不出来。想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日 行)千里呢? 驱使它不能按照正确方法,喂养它却不能使它的充分发挥自己的才能,听千里马嘶鸣, 却不能通晓它的意思,拿着鞭子走到千里马跟前,说:"天下没有千里马!"唉,难道真 的没有千里马吗?恐怕是真不知道(认识)千里马吧! 《送东阳马生序》宋濂 余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假(jiǎ)借于藏书之家, 手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢 稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名 人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降 辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱(chì)咄(duō),色愈恭, 礼愈至,不敢出一言以复;俟(sì)其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。 当余之从师也,负箧(qia)曳(ya)屣(xǐ),行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足 肤皲(jūn)裂而不知。至舍,四支僵劲(jìng)不能动,媵(yìng)人持汤沃灌,以 衾(qīn)拥覆,久而乃和(h?)。寓逆旅,主人日再食(sì,提供伙食),无鲜肥滋味之 享。同舍生皆被(pī)绮(qǐ)绣,戴朱缨(yīng)宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备 容臭(xiù),烨(ya)然若神人;余则缊(yùn)袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐 者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。 译文:我小时候就喜欢读书。因为家里贫寒,所以没有办法买书来看,常常向藏书的人 家去借,自己亲手抄写,计算着约定的日子按期归还。冬天天气十分寒冷,砚台里的水 结成很坚硬的冰,手指冻得不能弯曲伸直,我也不敢懈怠,不放松读书。抄写完毕,跑 着赶快还书,不敢稍微超过约定的期限。因此人们大多肯把书借给我,我于是能够看到 各种各样的书。到了成年,更加羡慕圣贤所讲的道理。又忧虑没有才学渊博的老师和有 名望的人可以与自己交流,曾经跑到百里以外拿着经书向当地有道德有学问的前辈请 教。那位前辈德高望重,学生徒弟挤满他的屋子,他不曾稍微缓和言辞和脸色。我站在 旁边陪侍,提出疑难,探究义理,弯腰侧耳请教;有时遇到他训斥,我表情更加恭敬, 礼节更加周到,不敢说一句话来辩解,等到他高兴了,就再去请教。所以我虽然愚笨, 但最终获得许多学识。 当我从师求学的时候,经常背着书箱,拖着鞋子,行走在深山大谷里,严冬刮着猛烈的 风,大雪深达几尺,脚上的皮肤冻裂了也不知道。到了学舍,四肢僵硬得不能动弹,服 侍的人端来热水浇洗,用被裹盖,很久才暖和过来。住在旅店里,主人每天提供两顿饭, 没有新鲜肥美滋味的享受。在一起住宿的书生都身穿绮罗锦绣的衣服,头戴用红缨宝石 装饰的帽子,腰间挂着白玉的佩环,左边佩带宝刀,右边挂着香袋,光彩耀眼的样子像 神仙;而我穿着破旧的衣服夹在他们中间,没有一点羡慕的意思。因为心中有足以快乐 的事,就不觉得自己吃的穿的不如别人了。我求学时的勤奋和艰苦大概就是这样。 《小石潭记》柳宗元 从小丘西行百二十步,隔篁(huáng)竹,闻水声,如鸣佩(pèi)环,心乐(lè)之。 伐竹取道,下见小潭,水尤清洌(liè)。全石以为底,近岸,卷(quán)石底以出,为 坻(chí),为屿(yǔ),为嵁(kān),为岩。青树翠蔓(màn),蒙络(luò)摇缀(zhuì), 参(cēn)差(cī)披拂。 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下彻,影布石上。佁(yǐ)然不动,俶(chù) 尔远逝,往来翕(xī)忽。似与游者相乐(lè)。 潭西南而望,斗(dǒu)折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差(cī)互(hù),不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥(liáo)无人,凄神寒骨,悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃 (suì)。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 同游者,吴武陵,龚(gōng)古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。 译文:从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到流水的声音,就像人身上佩带 的玉佩玉环相碰击发出的声音(那样清脆悦耳),(我)心里感到很高兴。(于是)砍倒竹 子开辟出一条小路,顺势往下走便可看见(一个)小潭,潭水特别清凉。潭用整块石头 作为底,靠近岸边,石头(有些部分)翻卷上来露出水面,形成坻,屿,嵁,岩等不同 的形状。(岸上)青翠的树木,碧绿的藤蔓,覆盖缠绕,摇动连结,参差不齐,随风飘 荡。 潭里的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底), (鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里),一动不动;忽然间(又)向远处游去了,来来 往往,轻快迅速,好像在同游人逗玩。 向水潭的西南望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇爬行那样弯曲,一段看得见,一 段看不见。溪流的地势像狗的牙齿那样相互交错,也不知道它的源头(在什么地方)。 坐在潭边,四面竹林树木环绕合抱着,寂静冷清没有旁人,(哪有生悲哀的气氛,让人) 感到心神凄凉,寒气透骨,(真是)寂静极了,幽深极了。因为它的环境过于冷清,不 能长时间地停留,于是就把当时的情景记下来便离开了。 同去游玩的人,有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。做随从跟着来的人,(有)两个姓崔 的年轻人。(一个)叫恕己,(一个)叫奉壹。

人教版九年级语文上文言文整理归纳

人教版九年级语文上文言文整理归纳 《陈涉世家》知识归纳练习 注音 夏(jiǎ)辍(chu?)垄(lǒng)怅恨(chàng)鸿鹄(h?ng hú)闾(lǘ)当行(dāng háng)戍(sh ù)渔阳屯(tún)度(du?)以数谏(shu? jiàn)上使外将兵(jiàng)行卜(bǔ)帛(b?)陈胜王(wàng)罾(zēng)鱼腹(fù)间令(jiàn)祠(cí)篝火(gōu)忿(fan)恚(huì)笞(chī)毋(wú)藉第令(jia)宁有种乎(nìng)袒(t ǎn)为坛而盟(w?i)蕲(qí)铚(zhì)酂(cu?) 柘(zha)谯(qiáo)身被(pī)会(huì)六七百乘(shang)骑(jì)稷(jì)长(zhǎng)吏以应(yìng) 找出下句中的通假字并解释。 (1)发闾左谪戍渔阳九百人(“谪”通“谪”)意思是“被强迫流放到边远地区” (2)为天下唱,宜多应者。(“唱”通“倡”)意思是“倡导” (3)固以怪之。(“以”通“已”)意思是“已经”(4)将军被坚执锐。(“被”通“披”)意思是“穿”古今异义词(加粗字) 1.【等死】古义:一样,同样。今义:等候,等待。 2.【卒中往往语】古义:处处,到处。今义:常常,经常。 3.【楚人怜之】古义:爱怜,爱戴。今义:怜惜,怜悯。 4.【而戍死者固十六七】古义:十分之六七,表分数的约数。今义:十六或十七,表整数的约数。 5.【借第令毋斩】古义:即使,假若,表假设关系的连词。今义:借给 6.【今亡亦死】古义:逃跑,逃走。今义:死亡。 7.【又间令吴广之次所旁丛祠中】古义:暗地里。今义:间隙。 8.【今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕】古义:果真。今义:诚心诚意,的确,实在。【比至陈】古义:等到。今义:比较,比方。 9.【会天大雨】古义:适逢,恰巧遇到。今义:集会,聚会,见面等。 10【会计】古义:聚会商议今义:管理财务的人员。 11【篝火】古义:指用竹笼罩的火,鬼火。今义:泛指在空旷的地方或野外架木燃烧的火堆。12.【或以为死,或以为亡】古义:有的人。今义:或者,也许。 13 【三老】古义:封建社会里掌管教化的乡官。今义:三位老人。【豪杰】古义:这里指当地有声望和有地位的人。今义:才能出众的人。 【尝与人佣耕】古义:曾经今义:品尝事物的味道。 【燕雀安知鸿鹄之志哉】古义:怎么,哪里。今义:安全,平安。 【陈胜吴广皆次当行】古义:编次今义:次序;品质差等 【度已失期】古义:估计今义:限度,分寸 3、词类活用 (1)、陈胜王(“王”,名作动,“为王、称王”)(2)、置人所罾鱼腹中(“罾”,鱼网,名作动,“用网捕”) (3)、皆指目陈胜(“目”,名作动,“以目示意”)(4)、夜篝火(“篝”,笼,名作动,“用笼罩着”)(5)、忿恚尉(“忿恚”,使动,“使……恼怒”) 4、一词多义: 会会天大雨:适逢 与皆来会计事:集会 将项燕为楚将:将领 上使外将兵:率领 次皆次当行:编次 之次所旁丛祠中:旅行或行军在途中停留(临时驻地) 书乃丹书帛:写 得鱼腹中书:字条 乃陈胜、吴广乃谋曰:于是、就 当立者乃公子扶苏:是 应佣者笑而应曰:答应 杀之以应陈涉:响应 故广故数言欲王:故意 扶苏以数谏故:缘故 令乃令符离人葛婴:派 陈守令皆不在:县令 数以数谏故:屡次 卒数万人:几 道道不通:道路 伐无道:封建社会所认为好的政治 为为屯长:担任 为天下唱:向、充当 为坛而盟:筑 项燕为楚将:是 士卒多为佣者:替、给 5、解释下列各句并补充省略的成分。 ①吴广以为然--吴广认为(这个见解)很正确 ②天下苦秦久矣—天下的人长期以来苦(于)秦(的统治) ③吾闻二世少子也—我听说二世(是)秦始皇的小儿子。

九年级上册文言文分类复习一(词类活用)

九年级上册文言文分类复习一(词类活用) 21课 1、置人所罾鱼腹中(罾:名作动,用网捕) 2、大楚兴,陈胜王(王:名作动,称王) 3、皆指目陈胜(目:名作动,看,以目示意) 4、慰果笞广(笞:名作动,用鞭、杖或竹板打) 5、夜篝火(夜:名做状,在夜里。篝火:名作动,用笼罩着火) 6、狐鸣呼曰(狐:名作状,像狐狸一样) 7、将军身被坚执锐(形作名,坚:指铁甲。锐:武器) 8、死国可乎(死:形作动,为……而死) 9、天下苦秦久也(苦:形意动,苦于,以……为苦) 10、上使外将兵(上:方位名词做状语,在外面) 22课 1、天下缟素(缟素:名作动,穿丧服) 2、且秦灭韩亡魏(动词的使动用法,使…灭亡,亡,使……灭亡) 3、伏尸百万,流血千里(动词使动用,伏,使…倒下。流,使…流) 4、亦免冠徒跣(免:动词使动用法,使…免。徒,形使动用法,使…徒) 5、请广于君(广:形作动,扩大、扩充) 6、轻寡人与(轻:形作动,轻视,看不起) 7、与臣而将四矣(四:数作动,成为四个人) 23课 1、因屏人人曰(屏:使动用法,使……回避) 2、贤能为之用(贤能:形作名,有才能的人) 3、外结好孙权(外:方位名词作状语,对外) 4、内修政理(内:方位名词作状语,对内) 5、西和诸戎(西:方位名词作状语,向西) 6、南抚夷越(南:方位名词作状语,向南) 7、思贤如渴(贤:形作名,有才能的人) 8、箪食壶浆(名作动,箪:用箪盛;壶:用壶盛) 9、保其岩阻(岩阻:形作名:形势险要的地方) 10、先主器之。(器:名作动,器重,重视) 11、于是与亮情好日密。(日:名词作状语,一天天) 24课 1、以光先帝遗德。(光:名作动,发扬光大) 2、深入不毛(毛:名作动,长草) 3、此皆良实(良:形作名,善良诚实的人) 4、著有作奸犯科及为忠善者(形作名,奸:奸邪的事。忠善:忠善的事) 5、优劣所得(优劣:形作名,好的人与差的人) 6、攘除奸凶(奸凶:形作名,奸邪凶顽的敌人) 7、恢弘志士之气(恢弘:形作动,发扬光大) 8、亲贤臣,远小人。(形作动,亲:亲近。远:疏远) 9、苟全性命于乱世(苟全:形作动,保全) 10、北定中原(北:方位名词作状语,向北)

初三上册语文文言文原文翻译

初三上册语文文言文原文翻译【篇一】初三上册语文文言文原文翻译 《小石潭记》柳宗元 从小丘西行百二十步,隔篁(huáng)竹,闻水声,如鸣佩(pèi)环,心乐(lè)之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌(liè)。全石以为底,近岸,卷(quán)石底以出,为坻(chí),为屿(yǔ),为嵁(kān),为岩。青树翠蔓(màn),蒙络(luò)摇缀(zhuì),参(cēn)差(cī)披拂。 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下彻,影布石上。佁(yǐ)然不动,俶(chù)尔远逝,往来翕(xī)忽。似与游者相乐(lè)。 潭西南而望,斗(dǒu)折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差(cī)互(hù),不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥(liáo)无人,凄神寒骨,悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì)。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 同游者,吴武陵,龚(gōng)古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。 译文:从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到流水的声音,就像人身上佩带的玉佩玉环相碰击发出的声音(那样清脆悦耳),(我)心里感到很高兴。(于是)砍倒竹子开辟出一条小路,顺势往下走便可看见(一个)小潭,潭

水特别清凉。潭用整块石头作为底,靠近岸边,石头(有些部分)翻卷上来露出水面,形成坻,屿,嵁,岩等不同的形状。(岸上)青翠的树木,碧绿的藤蔓,覆盖缠绕,摇动连结,参差不齐,随风飘荡。 潭里的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里),一动不动;忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快迅速,好像在同游人逗玩。 向水潭的西南望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇爬行那样弯曲,一段看得见,一段看不见。溪流的地势像狗的牙齿那样相互交错,也不知道它的源头(在什么地方)。 坐在潭边,四面竹林树木环绕合抱着,寂静冷清没有旁人,(哪有生悲哀的气氛,让人)感到心神凄凉,寒气透骨,(真是)寂静极了,幽深极了。因为它的环境过于冷清,不能长时间地停留,于是就把当时的情景记下来便离开了。 同去游玩的人,有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。做随从跟着来的人,(有)两个姓崔的年轻人。(一个)叫恕己,(一个)叫奉壹。 【篇二】初三上册语文文言文原文翻译 《送东阳马生序》宋濂 余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假(jiǎ)借于藏书之家, 手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,

人教版初中语文九年级上册文言文阅读训练

人教版初中语文九年级上册文言文阅读训练 一、阅读下面甲乙两段文言文。 (甲)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑 鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。(节选自《出师表》) (乙)伏念臣赋性拙直,遭时艰难,兴师北伐,未获全功,何期病在膏肓,命垂 旦夕。伏愿陛下清心寡欲,约己爱民,达孝道于先君,存仁心于寰宇,提拔隐逸 以进贤良,屏黜奸谗以厚风俗。臣家成都有桑八百株,薄田十五顷,子孙衣食, 自有余饶。臣身在外,别无调度,随时衣食,悉仰于官,不别治生以长尺寸。臣 死之日,不使内有余帛,外有盈财,以负陛下也。 1.解释下列句中加点的字词。(4分) ①躬耕于南阳②先帝不以臣卑鄙 ③约己爱民④悉仰于官 2.选出下列句子朗读节奏划分不正确的一项。3分() A.先帝/不以臣卑鄙 B.咨臣/以当世之事 C.提拔隐逸/以进贤良 D.臣身/在外 3.下列“以”的用法不同与其他三项的是。3分()(2分) A.不以臣卑鄙 B.以其境过清 C.不别治生以长尺寸 D.以中有足乐者 4.翻译下列句子。(2分) 臣死之日,不使内有余帛,外有盈财,以负陛下也。 5.甲、乙两文体现了诸葛亮的哪些可贵品质?(2分) 6甲、乙两文中诸葛亮反复向后主刘禅提出了一条什么建议?这条建议在当今有 何现实意义?4分 阅读下面的文言文,回答第6至10题 A文段

人教版九年级下册文言文及课内外古诗词

墨子《公输》 公输盘为楚造云梯之械,成,将以攻宋。子墨子闻之,起于齐,行十日十夜而至于郢,见公输盘。 公输盘曰:“夫子何命焉为?” 子墨子曰:“北方有侮臣,愿藉子杀之。” 公输盘不悦。 子墨子曰:“请献十金。” 公输盘曰:“吾义固不杀人。” 子墨子起,再拜曰:“请说之。吾从北方,闻子为梯,将以攻宋。宋何罪之有?荆国有余 于地,而不足于民。杀所不足,而争所有余,不可谓智;宋无罪而攻之,不可谓仁。知而不争,不可谓忠。争而不得,不可谓强。义不杀少而杀众,不可谓知类。” 公输盘服。 子墨子曰:“然,胡不已乎?” 公输盘曰:“不可,吾既已言之王矣。” 子墨子曰:“胡不见我于王?” 公输盘曰:“诺。” 子墨子见王,曰:“今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之;舍其锦绣,邻有短褐,而欲窃之;舍其粱肉,邻有穅糟,而欲窃之。此为何若人?” 王曰:“必为有窃疾矣。”

子墨子曰:“荆之地,方五千里,宋之地,方五百里,”此犹文轩之与敝舆也;荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋鼍为天下富,宋所为无雉兔狐狸者也,此犹粱肉之与糠糟也;荆有长松、文梓、楩、枬、豫章,宋元长木,此犹锦绣之与短褐也。臣以王之攻宋也,为与此同类,臣见大王之必伤义而不得。” 王曰:“善哉!虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。” 于是见公输盘,子墨子解带为城,以牒为械,公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。公输盘之攻械尽,子墨子之守围有余。 公输盘诎,而曰:“吾知所以距子矣,吾不言。” 子墨子亦曰:“吾知子之所以距我,吾不言。” 楚王问其故。 子墨子曰:“公输子之意,不过欲杀臣。杀臣,宋莫能守,乃可攻也。然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。” 楚王曰:“善哉!吾请无攻宋矣。” 子墨子归,过宋,天雨,庇其闾中,守闾者不内也。故曰:“治于神者,众人不知其功,争于明者,众人知之。” 得道多助,失道寡助 天时不如地利,地利,不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以

人教版语文九年级文言文翻译

九年级文言文翻译 鱼我所欲也 鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,(如果)这两种东西不能够同时得到的话,我宁愿舍弃鱼而选取熊掌。生命是我所想要的,道义也是我所想要的,(如果)这两种东西不能够同时拥有的话,我宁愿舍弃生命而追求道义。生命是我所想要的,所喜欢的有超过生命的东西,所以不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,所讨厌的有超过死亡的东西,所以有的灾祸不去躲避。如果人们所追求的东西没有比生命更宝贵的,那么凡是能够用来求得生存的手段,有什么不能采用呢?如果人们所厌恶的东西没有比死亡更可怕的,那么一切能够用来避开祸患的手段,有哪一桩不能采用呢?这样做就可以生存,却有人不采用它;照此就可以避祸,却有人不采纳它。因此,可知人们所追求的有胜过生命的,所厌恶的有胜过死亡的。不仅仅有道德的人有这样的本性,人人都有,只是道德高尚的人能够不丧失这种本性罢了。一碗饭,一碗汤,吃了它就能活命,不吃它就会死亡。但如果吆喝着施舍,路过的饥民也不愿接受;如果用脚踢着给人家,即使乞丐也会因轻视而不肯接受。面对高官厚禄如果不辨别是否合乎礼仪就接受它,那么高官厚禄对我来说有什么好处呢?难道是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和结识的穷苦人感激我吗?从前情愿舍弃生命也不愿意接受,现在却为了住宅的华丽而接受了;从前情愿舍弃生命也不愿意接受,现在却为了妻妾侍奉而接受了;从前情愿舍弃生命也不愿意接受,现在却为了自己所结识的穷人感激我的恩德而接受它:这种做法难道不应该停止了吗?这就叫做丧失了人原本的本性 得道多助,失道寡助 有利于作战的天气时令不如有利于作战的地理条件,有利于作战的地理条件不如人心向背,内部团结。方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它却不能取胜。包围起来攻打它,必定是得到了有利于作战的天气时令,然而不能取胜,这是有利于作战的天气时令不如有利于作战的地理条件的原因。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食也并不是不充足,但(守城者)弃城而逃,是对作战有利的地理形势不如作战中的人们同心协力的原因。所以说,使百姓定居下来而不迁到别的地方去,不能依靠疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险要,威慑天下不能靠武力的强大。施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都背叛他。帮助他的人多到了极点,天下人都归顺他。凭借天下人都归顺他的这一点,攻打被内外亲属背叛的君主,所以君子不战则已,战就一定能胜利。 生于忧患,死于安乐 舜是从农耕的田野中被发现的,傅说是从泥水匠中被选拔出来的,胶鬲是从鱼盐贩子人中被选拔出来的,管夷吾从狱官手里释放出来并加以任用的,孙叔敖从隐居的海边被提拔上来的,百里奚是从集奴隶市场被赎出后加以重用的。所以上天将要降临重大责任在这个人身上,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿而体肤消瘦,使他缺乏钱财、

语文版语教版九年级上册文言文翻译

《论语》十则 (一)曾子说:?我每天三次反省自己——为别人谋划不诚心诚意吗?与朋友交往不诚实吗(老师)传授的知识不去复习吗?? (二)孔子说:?看见德行优秀的人要想着向他看齐,看见不优秀的人也要(对照着)检查自己。?(三)子贡问:?有一个字可以作为终身遵行的准则吗??孔子说:?是?恕?吧!自己不想承受的,不要施加在别人的身上。? (四)曾子说:?读书人不可以没有远大的抱负和坚强的意志,承担的责任重大,艰险的道路还很长。? (五)孔子说:?富裕和做官是人们追求的,可如果不是用正当的方法取得的,就不应该占有。 穷和低贱是人们厌恶的,讲仁义之道反而受穷而卑微,也不应该抛弃仁义之道。?(六)子贡问怎样才能做个君子。孔子说:?先行动,有关行动的话以后再发表?(七)孔子说:?君子应该成就别人的美德,不应该促成别人的恶行。小人与此相反。? (八)孔子说:?富裕如果能够追求得到,即使是低微的官职,我也尽力而为。如果不能追求得到我就从事爱好的事业。? (九)孔子在齐地听了《韶乐》,三个月吃肉都吃不出肉味,感叹道:?没有想到对音乐的欣赏竟能达到如此高的境界啊。? (十)(曾点)说:?到了暮春三月,春天的衣服已经做好了(穿上),五六个成年人,六七个少年,在沂水洗澡,在舞雩台上吹风,(然后)唱着歌回家。? 孔夫子叹了口气说:?我欣赏曾点说的啊! 马说 世上有了伯乐,然后才能发现千里马。千里马常有,可是伯乐却不常有。所以即使有好马,只能屈辱于低贱人的手中,和其他马一块死在马厩里,不被人称作千里马。 千里马,有时一顿能吃一石谷子,喂马的人却不知道是千里马而去喂它。这马即使有日行千里的本领,吃不饱,力气不足,它的特殊的本领和英武的体态无法显示出来,想和普通的马一样尚且不能够,又怎能让它日行千里呢? 驱使它不能按照千里马的方法,喂养它不能喂饱它而使它的才能施展出来,马嘶鸣却不能通晓它的意思,还拿着鞭子对它说:?天下没有好马!?唉!真的没有好马吗?这是不识好马呀。 鱼我所欲也 鱼是我想要得到的,熊掌也是我想要得到的,如果两者不能同时得到,那么(我就)舍掉鱼,而得到熊掌。生命也是我想要的东西,正义也是我想要的东西,如果再者不能同时得到,(我就)舍弃生命,而得到正义。生命也是我想要的东西,然而我追求的东西还有比生命更重要的,所以,(我)不去干苟且得到生命的事情;死亡是我厌恶的事情,然而我厌恶的事还有比死亡更为厉害的,所以,(即使)有祸患(我)也不躲避。如果人们追求的东西没有比生命更重要,那么,凡是可以保存生命的方法什么不可以使用呢?如果人们厌恶的事情没有比死亡更厉害的,那么凡是可以躲避祸患(而保全生命)的手段什么不可以使用呢?(然而)在这个问题上,却有可以获得生存的手段而不用的人。在这个问题上,却有可以躲避祸患的手段而不采用的人。所以,(人们)喜爱的东西有比生命更重要的,(人们)厌恶的事情有比死亡更厉害的。不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤德的人能够不丧失罢了。 一篮饭,一碗汤,得到它可以活下去,失去它就会死亡。然而,如果吆喝着给人(吃),路上饥饿的行人,也不会接受;如果你用脚踹过去给人(吃),就连乞丐也不屑于接受。 万钟的俸禄如果不分辨一下是否合于礼仪就打接受了,万钟的俸禄对我有什么益处呢?(接受这些俸禄)是为了美丽的宫室、妻妾的侍奉,那些认识的走投无路的贫困者感念我的恩德吗?从前即使自身死亡都不接受,今天却为了美丽的宫室而接受了?从前即使自身死亡都不接受,今天却为了妻妾的侍奉而接受了;从前即使自身死亡都不接受,今天却为了那些认识的走投无路的贫困者感念我的恩德而打接受了;这种(做法)不也可以停止了吗?这就叫做丧失了(自己的)本性。 秋水 秋天里山洪按照时令汹涌而至,众多大川的水流汇入黄河。畅通无阻的水流都是这样大,两岸和水中沙洲之间连牛马都不能分辨。在这个时候,河神乐滋滋地高兴起来,他认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。河神顺着水流向东而去,来到北海边,面朝东边一望,看不见大海的尽头。在这个时候,河神方才转过脸来,对着海神若仰首慨叹道:?俗语有这样的说法,‘听到了上百条道理,便认为天下再没有谁能比得上自己’的,说的这是我这样的人了。而且我还曾听说过有认为孔子学识少、伯夷的道义不值得看重的人,开始我不信;如今我亲眼看到了你是这样的浩渺博大、无边无际,我要不是因为来到你的门前,真可就危险了。我必定会永远受到修养极高的人的耻笑。?

2019-2020学年部编人教版九年级语文上册期末文言文古诗词复习资料

(十二)岳阳楼记 1.解释下列句子中加点的词语。 (1)谪.守巴陵郡谪(贬官) (2)越.明年越(到;SJ:及、到) (3)增.其旧制.增(扩大,扩展)制(规模) (4)予观夫巴陵胜状 ..胜状(胜景,美景;YW、SJ:好景色) (5)衔.远山衔(连接) (6)浩浩汤汤 ....浩浩汤汤(水势浩大的样子) (7)横无际涯 ..际涯(边际;YW:“际”“涯”都是“边”的意思;SJ:“涯”是“边”的意思) (8)朝晖.夕阴晖(日光) (9)此则岳阳楼之大观 ..也大观(壮丽景象;YW:雄伟壮丽的景象;SJ:雄伟景象) (10)前人之述.备矣述(记述) (11)然则 ..北通巫峡然则[如此……那么;SJ:(既然)这样,那么……] (12)迁.客骚人 ..迁(贬谪,降职)骚人(诗人) (13)得无 ..异乎得无(表推测) (14)若夫淫雨霏霏 ....淫雨(连绵不断的雨) 霏霏[雨雪纷纷而下的样子;SJ:雨(或雪)繁密的样子] (15)连月不开.开(指天气放晴;YW、SJ:放晴) (16)浊浪排空 ..排空(冲向天空) (17)日星隐曜.曜(光辉;YW:光芒) (18)山岳潜.形潜(隐没) (19)樯倾.楫摧.倾(倒下)摧(折断) (20)薄暮冥冥 ..冥冥(昏暗) (21)满目萧然 ..萧然(凄凉冷落的样子;YW:凄凉、冷落) (22)至若春和景.明景(日光) (23)一碧万顷 ..万顷(极言广阔;YW:形容面积很大;SJ极言其广) (24)沙鸥翔集 ..翔集[时而飞翔,时而停歇。集,停息;YW、SJ:(群)鸟停息在树上] (25)锦鳞 ..游泳锦鳞(美丽的鱼。鳞,代指鱼) (26)郁郁 ..青青郁郁(形容草木茂盛;SJ:形容香气很浓) (27)静影沉璧.璧(圆形的玉) (28)此乐何极 ..何极(哪有尽头;SJ:哪有穷尽) (29)宠.辱偕.忘宠(荣耀)(2018·云南)偕(一起) (30)把.酒临风把(持、执) (31)予尝求古仁人 ....之心求(探求) 古仁人(古代品德高尚的人)

新人教版九年级上册古诗文(全)

10岳阳楼记 范仲淹 庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎? 若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐耀,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣! 至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沈璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。 11醉翁亭记 欧阳修 环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于

两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。 若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。 至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。 已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。 12湖心亭看雪 张岱 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。 到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,