八极拳(精)

八极拳八大式

八极拳八大式八极拳的练功体系中有八个单式动作,人称八大式,它对于提高练习者的功力,规范习武者的发力形式有着非常重要的作用。

下面是店铺为专门您整理好的:八极拳八大式。

八极拳八大式八极拳的八大式是由哪八个动作组成的?孟村人的说法是:劈山掌、崩山掌、降龙、伏虎、探马掌、迎门铁扇、霸王折缰和眼望三点手。

八极拳八大式1、劈山掌:重点应落在一个“劈”字上,劈是由上向下的力,如刀砍斧剁,其肩、其手、其臂要拉直放松,沿耳根放开劈下。

拧腰切胯的同时,侧身双脚闷跺,双手交叉劈于胸(腹)前。

然后交叉上步,呈弓步两臂逆向打(展)开。

劈山掌的意识导向:劈掌时,要身体合卧,拔背松臂,提肛收腹,身轻意沉。

手落时,如力劈华山,势不可挡。

交叉上步时,两臂挑(拋)打,如力拔山兮,无所顾忌。

这两个动作一合一开,相互对应,力达无限(图1)。

八极拳八大式2、崩山掌:其核心是个“崩”字。

崩,炸也,也有崩开之说。

崩山掌要结合体内真气运行,调节身体内外开合变化,努力使意气力同发一时。

由全放变全收,再由全收变全放,这样循环变化,增强身体的抗御能力和运动张力(图2)。

八极拳八大式3、降龙式:意在“降”字。

中下盘要从埋根中找吃根,侧身弓步,前足震脚内扣,拧腰切胯,小臂拥打,合力夹击。

降龙式切勿视为掏拳(勾拳),它们是两种不同的发力方式,所要击打的部位也不同。

意识中有前手挑擒龙头,后手按握龙尾之感(图3)。

八极拳八大式4、伏虎式:伏虎式是由一提、一按组成,要求沉胯平移、三尖相照,提手不过眉心,按手不越丹田,上身抢步,提按连发。

伏虎式要突出彰显对拔张力,每进必跟,攻防转换(图4)。

八极拳八大式5、探马掌:探马掌又称托枪式,是八极拳闯步练习的一种重要形式。

托枪式讲究震脚上步,埋根撑臂,三尖相照,拥挤靠打。

练习托枪式不能理解为靠掌击打,这个动作掌所起到的作用是向前切出,如逆水行船,劈风斩浪。

掌到之处,如入无人之境,意念向前,势如破竹(图5)。

八极拳八大式6、迎门铁扇:双臂运行如同一扇关闭的大门,云手靠近的同时,震脚下沉呈马步,埋根横扫拥挫发力(图6)。

浅谈八极拳的起源与特点

浅谈八极拳的起源与特点八极拳是中国传统武术的一种拳术,起源于明朝晚期的明朝末年和清朝初年。

八极拳以其独特的拳法和精彩的表演,已经成为中国武术的代表之一。

八极拳的起源可以追溯到明朝末年的山东地区。

当时,削发为僧的张三丰进入武当山,开始修炼武功。

张三丰修炼功夫的时候,很多人都站在旁边观看。

有一天,一个农夫看到张三丰练习八卦掌,觉得很有趣,便模仿他的动作。

这位农夫的名字叫杨志,是八极拳的创始人。

他根据观察和练习,将八卦掌的拳法与传统拳术相结合,最终创造出了八极拳。

说到八极拳的特点,首先必须提及的是八极拳的动作和技术。

八极拳的动作包括拳法、腿法、步法和体法等,每一种动作都有其独特的特点。

拳法主要包括直拳、勾拳、肘拳、掌拳等,每一种拳法都具有不同的进攻和防御功能。

腿法则包括前踢、侧踢、后踢等,用于攻击对手的下半身。

步法和体法则是指拳手在实施巧妙的身体移动和用力时采取的特殊方法。

八极拳的特点不仅体现在其动作和技术上,还体现在其理念和精神上。

八极拳讲究以柔克刚,即在实施技术时,要运用柔和的力量来对抗敌人的强大力量。

这种力量的运用要求拳师具备精湛的技术和严密的意识。

八极拳还注重内外兼修,即不仅要锻炼拳手的身体,还要培养拳手的内在品质,如耐力、意志和毅力等。

这种内外兼修的理念是中国武术的核心价值观之一。

八极拳也注重练习和实战的结合。

在八极拳的训练中,不仅要进行技术的练习,还要进行实际的实战演练。

通过这种练习,拳手能够更好地掌握拳法的精髓和灵活性,并提高自己在实战中的应变能力。

实际演练还能够使拳手更好地了解自己的身体和能力,从而更好地应对敌人的进攻。

还必须提及八极拳在文化传承和历史研究上的重要意义。

八极拳作为中国传统武术的代表之一,不仅具有很高的艺术价值,还承载着丰富的历史和文化内涵。

通过研究八极拳的起源与特点,我们可以更好地了解中国武术的发展轨迹和变化,进而更好地传承和发扬中国武术的精神和价值观。

八极拳——精选推荐

八极拳八极拳,全称开门八极拳。

“八极”之意,拳谱云,“八”为阴阳,“极”为巧妙变化趋于极远。

八极拳法之命名,即取其意。

“开门”之意有四:一谓“开门立户”,使八极拳法以独特风姿立于中华武林。

二谓冲破武林界固守疆域之神秘观,开门授艺开门汲取众家之长;三谓八极拳法之基础拳理为“六大开”,“八大招”,具顶、抱、单、提、胯、缠六种发力原理,其劲力似开门元阻;四谓广开思路,开门入窍,悟其性,晓其理,明其用。

八极拳法始于沧县孟村镇(今孟村回族自治县)。

据拳谱载,清雍正五年,一自称“癞”之云游武林高手至孟村,见15岁之吴钟练拳刻苦,加以指教。

吴见来者身手不凡,遂留居家中,随其习艺三年,再授吴以拳术与大枪术,并赠吴拳械秘诀一卷而去。

“癞”与“癖”之真实姓名,何方人士,均无从考查。

雍正十三年,吴方蒲少林寺。

寺之山门内设木人木猴等诸多暗器,进寺者多被其伤,吴三进三出,无一暗器着身,遂名扬江南。

此事传入清宫,被尚武之恂勤郡王爱新觉罗·允知晓,下书召吴钟进京。

二人较技,各持殳,殳端涂白粉,以粉迹定胜负。

吴之殳挑王眉间,粉痕清晰,王未察觉,故“吴神枪”声誉京城,有“南京到北京,大枪数吴钟”之谚。

吴钟之侄吴辉庭,太学生,文武兼备,征得吴钟同意,将原无名称之拳法命名为“开门八极拳”,并著拳谱,尊“癞”为一世,“癖”与吴钟为二世。

吴钟无子,中年得一女,名荣,为习武,近30岁嫁于海丰习长拳者戴氏。

她遵“开门”之精神,将长拳之太宗拳、太祖拳、飞虎拳、桃花散等拳术依八极拳法之风格,提炼修改,传回孟村。

此后,求习八极拳者日增。

乾隆四十年左右,吴及族弟吴钟毓开门授艺,求艺者数十人。

除本镇吴、丁各氏外,亦有罗疃等地者。

民国十五年,吴之嫡孙吴会清,由其徒侄强瑞清协助,续撰拳谱,石印10册。

1985年,吴会清之孙吴连枝再续拳谱。

1985年1月22日,在孟村镇成立开门八极新研究会,马贤达为名誉会长,吴连枝为会长。

八极拳法已传11世,各世传人之佼佼者有吴荣,吴钟毓,李大中、吴凯、张克明、吴会清、黄四海、张景星、李贵章、曹井田,李树文、强瑞清、马凤图、马英图、吴秀峰、韩会清、李万成、高贵林、吴兆海、丁玉林、霍殿阁、李萼堂、李树森、范青云、马贤达、马明达、吴连枝、冯玉玺、王景祥、田金钟、尹树春、霍庆云、崔洪起、黄玉柱等。

八极拳小架图解

⼋极拳⼩架图解2019-09-01⼋极⼩架在⼋极拳路中被称为母系拳路,⼤凡学习⼋极拳者均由此始。

⽽⼩架虽为⼊门,但并不能因动作简单⽽轻视。

本⼈习练⼋极拳近三⼗年,但每次练起⼩架来,仍有常练常新的感觉。

由于受⼈⽂环境、地理、交通条件等诸多因素的影响,习练⼋极拳者很难找到⼀个横向交流的机会。

⽬前流传在全国各地的⼋极拳⼩架,虽然在演练形式上基本⼀致,但在功架要求、劲⼒特征等⽅⾯,存在着很⼤差异。

1.⽆极式①并步直⽴,两臂垂于体侧,掌⼼向内,中指贴于裤缝,⽬视前⽅(图1-1)。

②双⼿握拳平端起,两臂平⾏于地⾯,拳眼朝上,⽬视前⽅(图1-2)。

③两拳平提于头上⽅变掌下落⾄颈后侧,掌⼼向下,两肘略向内合,⽬视前⽅(图1-3,1-4)。

④两掌过⽿由胸前向下朝两侧掸出,左⼿变拳,右⼿为掌,两臂伸直,平⾏于地⾯,⽬视前⽅(图1-5)。

⑤两臂弯曲,两⼿由⽿根际向前平推出,右掌贴于左掌后侧,成抱拳礼式,⽬视前⽅(图1-6)。

要点:本组动作突出抱头⽆极式。

在⼋极拳的传统认识中,屈体抱头既是最有效的⾃我保护式,⼜是进攻前的预兆,需两臂放松,两肘内夹。

2.拉⼸式两⼿握拳,屈体下蹲;右脚向前迈⼀步,左脚前⾏成左虚步,全脚掌踏地;左臂不动,右⼿拉⾄腰际,拳眼均朝上,⽬视前⽅(图2)。

3.定阳针左脚前移屈蹲,右脚跟提成丁步(图3-1),迈右脚震脚踏地,双⾜前滑成马步;左⼿抽拉⾄左侧腰际,右⼿平击出,拳眼均朝上,⽬视右⼿(图3-2)。

要点:拉⼸、定阳针两个动作,意如拉⼸射箭,拉⼸时应突出⼀个含劲,定阳针要突出迅捷,体现⼋极拳瞬间发⼒的特征,要⼒透⼋⽅极远。

右⾜的运动形式成拖泥步,落点时跺、碾、闯三劲并发。

4.两仪式右⼩臂收回,拳⼼朝上,落于右肩窝上侧,左⼿屈提⾄乳下侧,拳⼼朝下,⽬视右侧(图4)。

要点:两仪式是⼋极拳⼩架代表动作之⼀,过去⼈们说的⼋极拳门的蹲架⼦(桩功),主要指这个动作。

拳诀⽈:“头顶蓝天,脚踏清泉,怀抱婴⼉,两肘靠⼭”,就是对这个动作的典型论述。

八极拳精义

八极拳精义八极拳之含义'文有太极安天下,武有八极定乾坤'八极拳,'八极'之意,拳谱云,'八”为阴阳,“极”为巧妙变化趋于极远,“八极”意为发劲可达四面八方极远之处。

八极拳的'八极'一词原为古地理概念,源于汉《淮南子·坠形训》'天地之间,九州八极'。

'八极'用于武术,则取意于'八方极远'之地。

拳名八极亦是吸取拳中八大招之出手起脚无不用其极之意,行拳心存内具八意,外具八形、动达八面。

“八”字含义:1、八意者:行拳时要心存八个字的意念,简称八意,即:惊、慌、狠、毒、猛、烈、神、急八个字。

要动中有静,静中含动。

刚中有柔,柔中有刚。

要静时随时可变之,要动时又随时可定之,如山峰之起伏,外形公断坐之,却一脉相连其收发也。

意念很重要,意念就是精神状态。

要有大无畏的神态,不怕死的精神,取胜的信念和要领。

清醒的应变头脑和能力如此才能做到心领神涛。

立于不败之地。

2、八形者:是八种动物特技形态的简称,即:龙、虎、熊、猴、燕、鹰、鹑、犬。

本门先贤总出八形歌曰:猛虎扑羊凶又狠;熊精硬靠出山林;紫燕穿簾迅敏翼;乌龙入涧回首唤;白猿夺食手去急;恶犬角头巧伏身;饥鹰捉兔力透骨;鹌鹑突撞势凌云。

3、八面者:为八方也,即动作要达到四面八方4、八个部位。

是本拳强调要锻练的八个部位。

即:头、肩、腕、胯、膝、手、足,以此八个部位去击人。

5、本拳分为内四极和外四极两部分、合为八极。

外四极是头、身、手、足;内四极为眼、意、气、力。

“极”字含义1、技击用劲要达到最远之处2、激励练拳者要坚持不懈,熟练求精,以达到登峰造极的境界。

俗称化境),即临敌时能运用自如。

八极拳单打一路,附招式图解,更加易懂易学

八极拳单打一路,附招式图解,更加易懂易学八极拳中除了有小架套路以外,还有单打。

小架是八极拳的基础,有了坚实的基础后再练单打。

八极单打是八极拳练习实战的套路,现介绍八极拳单打一路。

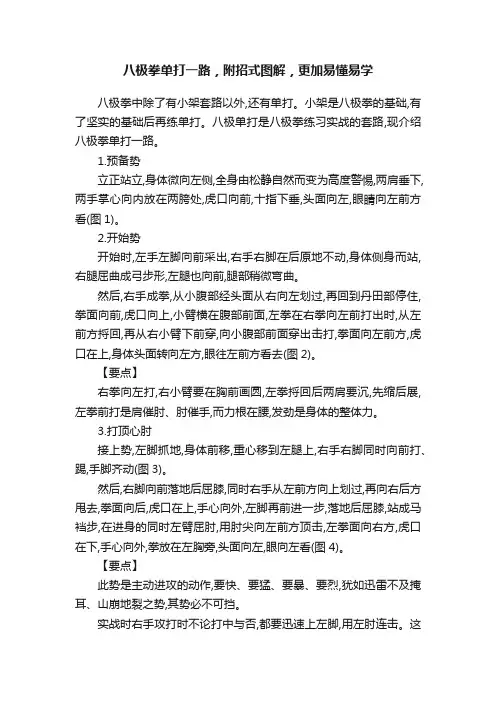

1.预备势立正站立,身体微向左侧,全身由松静自然而变为高度警惕,两肩垂下,两手掌心向内放在两胯处,虎口向前,十指下垂,头面向左,眼睛向左前方看(图1)。

2.开始势开始时,左手左脚向前采出,右手右脚在后原地不动,身体侧身而站,右腿屈曲成弓步形,左腿也向前,腿部稍微弯曲。

然后,右手成拳,从小腹部经头面从右向左划过,再回到丹田部停住,拳面向前,虎口向上,小臂横在腹部前面,左拳在右拳向左前打出时,从左前方捋回,再从右小臂下前穿,向小腹部前面穿出击打,拳面向左前方,虎口在上,身体头面转向左方,眼往左前方看去(图2)。

【要点】右拳向左打,右小臂要在胸前画圆,左拳捋回后两肩要沉,先缩后展,左拳前打是肩催肘、肘催手,而力根在腰,发劲是身体的整体力。

3.打顶心肘接上势,左脚抓地,身体前移,重心移到左腿上,右手右脚同时向前打、踢,手脚齐动(图3)。

然后,右脚向前落地后屈膝,同时右手从左前方向上划过,再向右后方甩去,拳面向后,虎口在上,手心向外,左脚再前进一步,落地后屈膝,站成马裆步,在进身的同时左臂屈肘,用肘尖向左前方顶击,左拳面向右方,虎口在下,手心向外,拳放在左胸旁,头面向左,眼向左看(图4)。

【要点】此势是主动进攻的动作,要快、要猛、要暴、要烈,犹如迅雷不及掩耳、山崩地裂之势,其势必不可挡。

实战时右手攻打时不论打中与否,都要迅速上左脚,用左肘连击。

这种疾如闪电、快如惊雷的进攻,对方是很难招架的。

4.进步反背捶(贯耳捶)接上势,身体左转,右脚上步,右腿屈膝,两腿仍站成马裆步,同时右拳向前平行贯击,拳面向前,虎口在左,在右拳向前贯打时左拳从左胸旁向下勾勒,到裆部左方,拳面向右,虎口在里,手心向下,眼向前看(图5)。

【要点】右拳要贯打敌方耳门太阳穴,是为重击,左拳下勾是挂击敌方的来拳。

中国武术:八极拳

八极拳武术拳种之一。

是一种短打拳术,全称“开门八极拳”,又称“岳山八极拳”。

所谓“开门”指以六种开法(六大开)为技法核心,破开对方门户(防守架子)之意。

所以称“八极”,乃沿用古代有“九州之外有八寅,八寅之外有八綋,八綋之外有八极”的说法,即“八方极远”之意。

八极拳的源流其说不一。

一说源发于河北沧县孟村镇(今孟村回族自治县城关镇)的吴钟(忠)(1712~1802),始于清朝雍正年间。

《沧县志》载:“吴钟北方八门(极)拳术之初祖也,字弘声,孟村镇天方散人。

”“八岁就传,聪慧过人,年甫弱冠,勇力出众,遂弃书学技击……。

一夜方舞剑庭中,有欻然自屋而下者,黄冠羽士也,叩其姓字不答,坐(座)谈武术,皆闻所未闻,继演技击,更见所未见,遂师事之,受八极之书。

道士留十年,忽曰:‘吾术汝尽得之,吾将逝矣’。

钟泣而拜曰:‘十年座下,赐我良多,惟以不知师之姓名为憾’。

道士慨然曰:‘凡知癞字者,皆吾徒也’。

言罢辞去,杳然无踪。

逾二年又一人至,次知为癞之弟子,亦秘其姓氏,惟曰:‘吾癖子也。

’赠八极秘诀一卷,并传授大枪奥秘……当时京师有神枪吴钟之称……,尊癞为一世,癖、钟为二世焉。

”又据《罗疃拳谱》载:八极拳源出于河南嵩山少林寺,自古发迹,后有山东海丰县庄科村富翁吴忠,素谙拳术。

清雍乾年间,携资投少林寺,拜当家老禅师座前受业……,后成又遍历名山大川,直至陕西延安西北梭罗塞,与癞魁元学六合大枪及其他器械。

后吴忠归里,在山东直隶一带做保镖并设场授徒……。

尚有说八极拳系由河南岳山寺张岳山传于吴忠。

上述文中“癞”、“癖”二人并非真名实姓,很可能是武林中隐姓埋名之人的代称,但将八极拳传播于世,当首推吴钟无疑。

吴钟传予女吴荣,自吴荣之后,八极拳分流两支:一是吴氏本家及其门生,近代传衍不绝,造诣较深者有吴楠、吴世科及影响较大、传人较广的近亲马凤图;另一支是王四,师出吴家,后传予罗疃、张克明,张传其子张景星及黄四海等。

张景星传人较多,其中影响较大的有李书文、马英图、韩化臣、张玉衡等。

八极拳教室——精选推荐

八极拳教室八极单式拳及其使用文法八极门传统拳法 -行劈拳八极拳教室八极拳技击图解三十二式八极小架八极单式拳及其使用文法八极单式拳在整个八极拳的训练体系中占据着相当重要地位,是习练者能尽快掌握八极拳各种发力的必经之路。

八极单式拳各地练法颇多,但拳理拳法基本一致。

笔者在此将陆续对一些较具代表性的拳式加以整理,归为二十一式向大家进行演示说明,以供八极拳爱好者学习参考。

1、撑掌 ①身体呈立正姿式;迈左脚成左虚步,左臂立掌平推出,右臂曲肘,右手落于腰间;启动左脚,跟提右脚,脚掌点于左脚掌心侧,上右脚成马步,左转体右掌随势向前平击出,掌心向前,左掌配合拉于左侧腰际。

左式与右式相同、方向相反,交替练习(图1-1、2、3、4、5、6) ②两人相向站立成格斗式,乙左拳击甲胸部,甲侧身点击乙前胸;同时跟提后脚闯步击乙胸部。

八极单式拳在整个八极拳的训练体系中占据着相当重要的地位,是习练者能尽快掌握八极拳各种发力的必经之路。

八极单式拳各地练法颇多,但拳理拳法基本一致。

笔者在此将陆续对一些较具代表性的拳式加以整理,将其归为二十一式向大家进行演示说明,以供八极拳爱好者学习参考。

继上一期所介绍的撑掌、撑锤、降龙式、伏虎式、向锤、胯打六式后,本期为大家介绍的是霸王折江、迎门铁扇、黑虎提、圈抱掌、搓提和炮提六式。

7.霸王折江 ①动作:上左脚,左转体,双臂劈于腹前,右转体,成歇步,双臂劈于腹前:迈左脚,成左弓步,左转体,双臂撩折与头平行;目视右手。

左右交替进行(图7-1-1、2、3、4、5、6)。

②用法:两人相向呈格斗式。

乙左拳直击甲胸部,甲顺势双臂劈下,转体摆胯,挑击乙后腋部(图7-2-1、2)。

8.迎门铁扇 ①动作:呈立正姿势,迈左脚,左转体,双臂左摆于头上方;跨右脚成马步,双臂平抡于身体右侧,拳心向下。

左右交替进行(图8-1-1、2、3、4、5、6)。

②用法:甲乙逆向而站,乙左直拳平击甲胸部;甲双臂劈打乙左臂,上右脚,双臂扣按乙胸部(图8-2-1、2)。

八极拳精义、拳理、基本功

八极拳精义、拳理、基本功八极拳精义、拳理、基本功八极拳始祖引用“八极”一词定为拳名,非常绝妙。

“八极”属古地理概念,“八”为数字,“极”为顶端,远端之意。

“八极”系天地间四面八方极远的地方。

《淮南子·地形训》记载曰:“天地之间九州八极”又“九州之外乃有八殥,八殥之外而有八紘,八紘之外乃有八极”。

“殥,犹远也紘,维也,维络天地而为之表,故曰紘也”。

此为“八极”一词之正解。

八极拳,行拳必内存八意,外具八形,劲发八面。

警,慌、毒、猛、烈、神、急。

内存八意方可先机制胜;外俱八形始堪进退;应敌时身体中正,劲发八面,不偏一隅,方能以稳重厚实而博人。

“八意”“八形”“八面”均以“极”字为宗旨。

此为“八极拳”之所由来也。

本拳又称开门八极拳,盖取应敌进招不离硬开门之意也。

八极拳内存八意,八意者:警、慌、狠、毒、猛、烈、神、急是八种攻防意识,需精心修炼,达到极限为目的。

警:是极其高度的警觉意识;慌:是指在慌乱中,处变不惊,镇定自如的意识;狠:是指极其凶狠、凌历的意识;毒:是指极其残忍毒辣的意识;猛:是指极其勇猛剽悍的意识;烈:是指极其强烈狂暴的意识;神:是指极其神速顽强拼博的意识;急:是指极其快捷急发的意识。

八极拳外具八形。

八形者:龙、虎、熊、猴、燕、犬、鹰、鹑。

八形要象形而取其意,用其神。

龙:龙能隐潜腾伸,呼风唤雨,翻江搅海,隐形无踪,出没无常。

进步捷如风,变化如蛟龙。

虎:勇猛、凶残、霸气、猛进、猛扒、猛撞、猛插、猛楼、猛按的威猛之气势。

熊:沉稳、镇定、坚实、厚重,蹲靠、硬碰、硬撞、挤靠、上掀、拔根。

猴:机警快捷、动如疾风、快如闪电、愣打、快接、急弹。

燕:敛体束身,动中有静,静中有动,侧锋而入,见隙即钻。

犬:凶猛剽悍,反应敏锐和非凡的听觉和嗅觉。

鹰:目锐、利爪、束身闪钻,迅猛快捷,急冷狠抓。

鹑:极快的起动。

急突善钻的高超技能。

发招似鹑突也。

外俱八形:模仿八种动物的习性特点,用其神,取其意,化其技。

八极拳“劲发八面”不偏一隅,方能稳重厚实,健力而博人。

八极拳基本功训练方法

八极拳基本功训练方法

八极拳是一种传统的中国武术,基本功训练方法对于拳技的提高至关重要。

以下是八极拳基本功训练方法的一些例子:

1. 式架练习:八极拳有许多不同的架式,如梅花架、虎形架等。

练习时要按照规定的架式进行动作,并通过不断重复练习来熟悉和掌握每个动作的要领。

2. 基本步法训练:八极拳的步法包括前蹬、后蹬、前进、退后等。

通过反复练习这些步法,可以提高身体的协调性和灵活性。

3. 基本拳法训练:八极拳的基本拳法包括直拳、勾拳、肘击等,每个拳法都有其独特的技巧和要领。

通过反复练习这些基本拳法,可以提高拳击的准确性和力量。

4. 动作配合训练:在练习八极拳时,应特别注重各个动作之间的配合和流畅性。

特别是练习套路时,要注意每个动作之间的连贯性,避免断档和停顿。

5. 器械训练:八极拳有许多特殊的器械,如八卦刀、八卦剑等。

通过练习这些器械,可以提高自身的协调性和灵活性,并培养自己的武器技巧。

最重要的是,要定期坚持基本功训练,提高身体的柔韧性和耐力,并通过不断的实践和锻炼来不断提高技术水平。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

八极拳(一) 魏彦丰

八极拳是我国传统的优秀拳种之一。它主要流行于我国北方诸省,南方及海外也见。河北沧州是八极拳的发源地,是清朝康熙年间一个名叫“癞”的云游高僧始传给吴钟,尊“癞”为始祖一世,吴钟为初祖二世,迄今历经200多年不衰。40年代末,原南京中央国术馆,将八极拳列为必修拳术。八极拳随之广传全国,饮誉海外。 八极拳动作节短势险,猛起硬落。发力暴猛。以其刚烈雄健、朴实简洁的风格和独特的技击特点著称于世。拳谚曰:“文有太极安天下,武有八极定乾坤”。可见它在我国武坛众多门派中的地位。 八极拳练法要求:一练拙力如疯魔,二练软绵封闭拨,三练寸截寸拿寸吐露,四练筋骨皮肉合。

八极拳套路图解

起式 两脚并步,身体自然站立,两臂自然下垂于两腿外侧,掌心均向里,掌指均向下,目视前方(图1)。 要点:头要端正,颏微收,挺胸,直腰,收腹,身体自然正直,两臂自然下垂。 第一段 1.并蹲步栽捶 两脚右拧,身体右转90度,两腿屈膝半蹲,成为并蹲步,右拳直臂向下栽拳于小腹前,拳眼向里,拳面向下,左拳屈于右腋前,拳心向里,拳面斜向右,目视前方(图2)。 要点:头要端正上领,颏微收,挺胸,直腰,收腹,气向下沉。 2.抱拳弹腿 左拳收抱于左腰间,拳心向上,拳面向前,同时,左腿支撑身体,右腿提起向前弹踢,右脚脚崩平,脚尖向前,目视右脚尖方向(图3)。

要点:支撑腿要稳,弹踢要迅猛,短快,力达脚尖。 3.马步劈拳 身体左转,右腿屈膝收回扣于左脚膝窝处,成为扣腿,同时,两拳向外、向上侧平举,与肩平,两拳拳眼均向上,拳面均向外,目视前方(图4)。 接着,两拳直臂向下、向里交叉于腹前,左臂在里,右臂在外,两拳拳心均向里,两拳拳面斜向下,目视前方(图5)。 不停,右脚向右侧落步,两腿屈膝半蹲,成为马步,同时,两臂直臂交叉上举外分,左拳屈肘收抱于左腰侧,拳心向上,拳面向前,右拳翻拳向右下侧劈砸,拳面向右,拳背向下,高与肩平,目视右拳方向(图6)。 要点:扣腿要稳,扣腿、抡臂、砸拳动作要连贯,一气呵成。翻背砸拳与马步的形成要协调一致。砸拳要短快、迅猛,力达拳背。 4.弓步横打 马步不变,右臂屈肘向左横格,肘尖向下,小臂竖直,右拳拳心向里,拳面向上,目视右臂前方(图7)。 接着,左脚挺膝蹬直,上体右转成为右弓步,右拳屈肘于胸前,拳眼向里,拳心向下,右肘向右横向顶拉,肘尖向右,高与肩平,左拳由左腰侧向左直臂横向侧冲,高与肩平,拳面向左,拳心向下,目视左拳方向(图8)。 要点:格肘与横打动作要连贯,一气呵成。横打与弓步的形成要协调一致,弓步左腿要充分蹬直,脚跟不可离地。横冲拳要尽量转腰顺肩,右肘尽量向右横拉,形成头向上领,气向下沉,拳向左冲,肘向右拉的“十”字整劲。左冲拳有力,力达拳面。 5.马步敞怀 左脚向前上步于右脚弓内侧,前脚掌着地,两腿屈膝半蹲成为丁步,同时,左拳成掌向下、向里、向上缠绕立掌直臂推出,目视左掌方向(图9)。 接着,左脚左上一步,再腿屈膝成为半马步,同时,右拳屈收于右腰侧,拳心向上,左掌直臂向外、向下、向里上旋绕翻掌,成为掌心向上,目视左掌前方(图10)。

动作不停,右脚向前上提于左小腿内侧,脚尖自然下垂,上体姿势不变,目视左掌方向(图11)。 再接着,右脚向前一步,滑闯落步,上体左转成为马步,同时,左掌向左,右掌向右,分掌直臂外撑,两掌拇指侧均向上,掌心均向前,目视右掌方向(图12)。 要点:绕腕、托掌、上步、撑掌动作要连贯。上步马步的形成与撑掌要协调一致,撑掌时马步滑闯。撑掌两臂要直,成为一线,撑掌有力,力达掌心。 6.小缠 身体左转,左脚向后撤步,右腿屈膝半蹲,左腿挺膝蹬直,成为右弓步,同时,两掌掌心向上并掌向前穿掌,掌心均向上,掌尖均向前,目视两掌前方(图13)。 接着,右脚上提,同时,两掌向下、经两腰侧向后、向上、向前并掌直推,两掌掌心均向前,掌指均向上,目视两掌前方(图14)。 动作不停,右脚下踏震步,左腿屈膝提起准备前迈,同时,左掌抓握住右腕,掌心向下,虎口向里,右掌抓握成拳并外旋翻,拳心向上,并收于右腰侧,目视左前方(图15)。 再接着,左脚前上一步,右腿屈膝半蹲,左腿挺膝蹬直,成为横弓步,同时,左掌握右腕向右后收,目视左侧方(图16)。 动作不停,左腿屈膝半蹲,右腿挺膝蹬直,上体左转,成为左弓步,同时,左手握右腕,右拳直臂向前冲拳,拳心向下,拳面向前,目视右拳方向(图17)。 要点:双掌前穿、两掌前推、震脚缠腕、横弓步切缠与握腕冲拳动作要连贯。震脚与缠腕,弓步与握腕冲拳要协调一致。缠腕时力达右掌外缘。握腕冲拳时,力达拳面。 7.虚步架打 身体右转,右腿屈膝半蹲,左腿蹬直成为右弓步,同时,右拳成掌,左掌松握,随转体向后上屈肘摆举于面前方,掌心均向里,掌尖均向上,目视两掌方(图18)。 接着,右脚支撑身体,左脚屈膝前上提,左脚扣于右膝窝处,成为扣腿,同时,两掌向下,经两肋向后摆于身后,两掌掌心向外,拇指侧均向上,目视前方(图19)。 动作不停,左脚向前上一步,前脚掌着地,成为左虚步,同时,右掌成拳向上摆举,架拳于头右侧上方,拳心向外,拳眼斜向下,左拳向前直拳冲拳,拳面向前,拳心向下,目视左拳方向(图20)。 要点:转身、扣腿与虚步架打动作要连贯。扣步身型要稳固。虚步,步子要虚实分明,架拳不可过高,左冲拳,要直臂右面肩,冲拳有力,力达拳面。

8.小缠 步型不变,左拳屈肘向里屈于胸前,拳心向下,拳眼向里,右拳成掌向前、向下按握于左腕上,掌心向下,目视左肘方向(图21)。 接着,步型不变,左拳成掌,向上向前下翻压,掌心向上,掌指向前,右掌松握,屈于胸前,掌心向下,虚口向里,目视左掌方向(图22)。 动作不停,右腿支撑身体,左脚屈膝上提,同时,右掌抓握于左腕上方,左掌向外、向下缠切,掌心向下,小指侧向前,目视前方(图23)。 再接着,左脚下踏震步,支撑身体,右腿屈膝提起,同时,右手抓握左腕,掌心向下,左掌抓握成拳外旋,屈肘收于左腰侧,拳心向上,拳面向前,目视前方(图24)。 动作不停,右脚前上一步,右腿屈膝半蹲,左腿挺膝蹬直,成为右弓步,同时,右掌抓握住左拳腕,左拳直臂向前冲拳,拳心向下,拳面向前,目视前方(图25)。 要点:按握左腕、翻压、提膝握腕、震脚缠腕与握腕冲拳动作要连贯。震脚与缠腕,弓步与握腕冲拳要协调一致。缠腕时力达右掌外缘。握腕冲拳时,力达拳面。 9.弹腿撩掌 右腿支撑身体,左腿屈膝提起向前上弹踢,左脚脚面崩直,脚尖向前,高与裆平,同时,右手松握,两手向前、向下、向里上绕至胸前时,右掌成拳,屈肘收抱于右腰侧,拳心向上,拳面向前,左拳成掌向前撩掌,掌心向上,掌指向前,目视左掌(图26)。 要点:支撑腿要稳,弹腿要迅猛短快,弹腿与撩掌要协调一致,撩掌有力,力达左掌。 10.弓步勾手推掌 右腿支撑身体,左腿屈膝里收上提,成为独立步,同时,左掌向上,向右举于头前上方,掌尖向上,掌心向右,目视前下方(图27)。

接上动作,步型不变,左掌成勾,向下、向左勾搂,勾尖向左,目视前下方(图28)。 动作不停,步型不变,左勾继续向左后上勾搂于左肋旁,勾尖向上,目视前方(图29)。 再接着,左脚前下落步,左腿屈膝半蹲,右腿挺膝蹬直,成为左弓步,同时,左勾向后摆举,勾尖向上,右掌向前下立掌直臂推出,掌习向前,掌尖向上,目视右掌方向(图30)。

八极拳(二) 要点:提膝搂手与弓步勾手推掌动作要连贯。独立步,支撑腿要稳。弓步形成与勾手推掌要协调一致,推掌迅猛、短快、有力,力达右掌。 第二段 11.丁步护裆 身体重心右移,成为马步,同时,左勾成掌,左掌向下、向前抡臂,成掌心向下,掌尖向左,右掌向上、向右抡臂,掌心向右,掌尖向上,目视左方(图31)。 接着,身体重心稍向左移,成为左横弓步,同时,左掌直臂向上弧形摆举,掌心向左,掌尖向上,右掌直臂弧形向下抡摆,掌心向下,掌指向右,目视右方(图32)。 动作不停,右脚里收于左脚内侧,脚尖点地,成为丁步,同时,右掌直臂里收于裆前,掌心向左,掌尖向下,左掌向前下,弧形摆屈于胸前,掌心向右,掌尖向前,目视前方(图33)。 要点:动作要连贯,一气呵成。两臂直抡,抡臂要圆。收右脚成为丁步时,步子要稳。丁步的形成与右臂的护裆动作要协调一致。 12.弓步冲拳 左脚蹬地,身体腾空,两脚前后分开,向下落地,右腿屈膝半蹲,左腿挺膝蹬直,成为右弓步,同时,左掌成拳屈肘收抱于左腰侧,拳心向上,拳面向前,右掌成拳向前直臂冲拳,拳心向下,拳面向前,目视右拳方向(图34)。 要点:弓步的形成与右冲拳要协调一致,冲拳短快、有力,力达拳面。 13.弓步推掌 接上动作,步型不变,右拳屈肘收抱于右腰侧,拳心向上,拳面向前,左拳成掌直臂向前立掌推掌,掌心向前,掌尖向上,目视前方(图35)。 要点:推掌要拧腰、直臂、顺肩,推掌短快、有力,力达左掌掌根部。 14.换弓步推掌 左脚向前收于右脚内侧,成为丁步,同时,左掌向左、向下旋腕,掌心向前,拇指侧向下,目视左掌方向(图36)。 接着,左脚下踏震脚,右脚上提,前脚掌着地成为丁步,同时,左掌抓握成拳,向下、向里、向上、向前下翻砸拳,拳心向上,拳面向前,目视左拳(图37)。 动作不停,右脚后撤一步,左腿屈膝半蹲,右腿挺膝蹬直,成为左弓步,同时,左拳屈肘收抱于左腰侧,拳心向上,拳面向前,右掌向前直臂立掌推出,掌心向前,掌尖向上,目视右掌(图38)。 要点:跟步抓握,震脚翻砸与弓步推掌要连贯,一气呵成。退成弓步与推掌要协调一致,推掌要直臂、顺肩,推掌有力,力达掌心。 15.丁步顶肘