诗歌鉴赏选择题

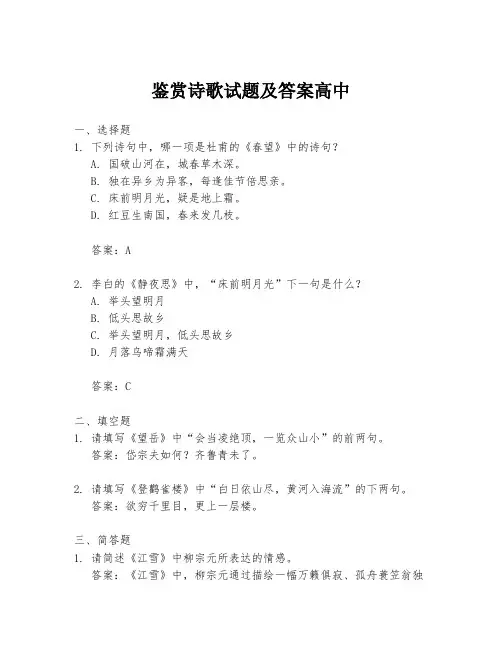

鉴赏诗歌试题及答案高中

鉴赏诗歌试题及答案高中一、选择题1. 下列诗句中,哪一项是杜甫的《春望》中的诗句?A. 国破山河在,城春草木深。

B. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

C. 床前明月光,疑是地上霜。

D. 红豆生南国,春来发几枝。

答案:A2. 李白的《静夜思》中,“床前明月光”下一句是什么?A. 举头望明月B. 低头思故乡C. 举头望明月,低头思故乡D. 月落乌啼霜满天答案:C二、填空题1. 请填写《望岳》中“会当凌绝顶,一览众山小”的前两句。

答案:岱宗夫如何?齐鲁青未了。

2. 请填写《登鹳雀楼》中“白日依山尽,黄河入海流”的下两句。

答案:欲穷千里目,更上一层楼。

三、简答题1. 请简述《江雪》中柳宗元所表达的情感。

答案:《江雪》中,柳宗元通过描绘一幅万籁俱寂、孤舟蓑笠翁独钓寒江雪的景象,表达了诗人对世态炎凉、人生孤独的深刻感悟。

四、论述题1. 请结合《将进酒》的内容,分析李白的豪放情怀。

答案:《将进酒》是李白的代表作之一,诗中通过“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”等豪迈的诗句,展现了诗人对人生短暂、及时行乐的豁达态度。

同时,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”等词句,更是体现了李白豪放不羁、热爱自由的个性。

五、诗歌创作题1. 请以“春天”为题,创作一首四行诗。

答案示例:春归何处寻,绿意满枝头。

花开不待时,燕舞新枝柔。

结束语:诗歌是中华文化的瑰宝,它以精炼的语言和深邃的意境,传达了作者的情感和思想。

通过鉴赏诗歌,我们不仅能够提升自己的文学素养,更能够感悟到生活的美好和人生的哲理。

希望本次试题能够帮助同学们更好地理解和欣赏诗歌的美。

2025届高考语文复习:诗歌鉴赏之选择题+课件

三、知识梳理

结合备考及阅卷大数据,考生在复习古代诗歌答题中,容 易出现以下失误:

1 理解词句含意不准确 2 把握意象意蕴不深入 3 分析情感及态度偏颇 4 赏析技巧失误 5 赏析语言风格失误 古代诗歌阅读选择题的四个选项信息含量大,涵盖对语言、 手法、情感、主旨等方面的赏析,且常常在细微处设误。 因此答题时,考生在读懂诗歌内容的基础上,仔细分析, 认真比对,找到命题人设置的错误点,就有助于顺利作答。

借此表明了自己内心的寂静。

2 把握意象意蕴不深入

• 想起长安处处草萋萋,上天对此也

故都①[唐]韩偓

迷惘怀[注疑]①。此诗是诗人受权臣朱温嫉恨,

故都遥想草萋萋,上帝深疑亦自迷。• 野被外驱塞逐出雁朝偷廷入,宫在中外宿地听,到宫迁院都乌的鸦消留 塞掩天雁鼻涯已计烈侵④士池成空籞终垂y不ù涕觉②,,宿地冯,下谖宫强⑤鸦魂无犹必路恋噬学女脐鸣墙③鸡啼。恋•恨。。天矮 悔息竹自计涯墙 没后篱己:壮啼 及写笆的楚的之肚王士。 。。类脐夫白。来人②白比郑池③空喻袖籞噬流悔用:脐泪恨“宫:莫掩中以,及鼻池人无。之塘不辜计周能④死”围咬掩者除的到鼻饮

2025届诗歌鉴赏之

选择题

•

第一课时

一、复习目标

1.了解高考诗歌鉴赏选择题的命题角度和设误角度。 (考什么?怎么考?)

2.探究高考诗歌鉴赏选择题的解题技巧。 (怎么解?)

3.提高诗歌鉴赏选择题的得分能力。

二、考点解读

1、题型的变化: 由两道主观题变为选择题(4选1)+主观题

2、考查侧重点的变化: 由单纯的考查鉴赏能力到注重在理解的基础上的鉴赏。

2.探究高考诗歌鉴赏选择题的解题技巧。 (怎么解?)

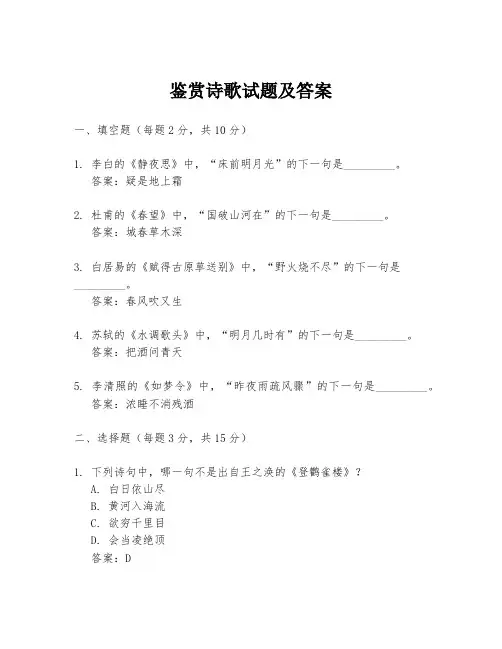

鉴赏诗歌试题及答案

鉴赏诗歌试题及答案一、填空题(每题2分,共10分)1. 李白的《静夜思》中,“床前明月光”的下一句是_________。

答案:疑是地上霜2. 杜甫的《春望》中,“国破山河在”的下一句是_________。

答案:城春草木深3. 白居易的《赋得古原草送别》中,“野火烧不尽”的下一句是_________。

答案:春风吹又生4. 苏轼的《水调歌头》中,“明月几时有”的下一句是_________。

答案:把酒问青天5. 李清照的《如梦令》中,“昨夜雨疏风骤”的下一句是_________。

答案:浓睡不消残酒二、选择题(每题3分,共15分)1. 下列诗句中,哪一句不是出自王之涣的《登鹳雀楼》?A. 白日依山尽B. 黄河入海流C. 欲穷千里目D. 会当凌绝顶答案:D2. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟”出自以下哪位诗人的作品?A. 李白B. 杜甫C. 孟浩然D. 王维答案:C3. “会当凌绝顶,一览众山小”是哪位诗人的名句?A. 李白B. 杜甫C. 王之涣D. 王勃答案:B4. “海上生明月,天涯共此时”是以下哪位诗人的作品?A. 李白B. 杜甫C. 张九龄D. 王维答案:C5. “春风又绿江南岸,明月何时照我还”出自以下哪位诗人的作品?A. 李白B. 杜甫C. 王安石D. 苏轼答案:C三、简答题(每题5分,共20分)1. 请简述李白《将进酒》中“君不见黄河之水天上来”的意象及其表达的情感。

答案:此句意象宏大,以黄河之水比喻人生如流水,表达了诗人对人生短暂和及时行乐的感慨。

2. 杜甫的《茅屋为秋风所破歌》中,诗人如何表达对贫苦人民的同情?答案:诗人通过描述自己茅屋被秋风破坏的景象,以及对风雨中无家可归者的同情,表达了对贫苦人民的深切关怀。

3. 请解释王维《山居秋暝》中“空山新雨后,天气晚来秋”的意境。

答案:此句描绘了雨后山中清新宁静的景象,表达了诗人对自然美景的赞美和对宁静生活的向往。

4. 李清照的《如梦令》中,诗人如何通过“昨夜雨疏风骤”来表达自己的情感?答案:诗人通过描写昨夜风雨的景象,隐喻自己的心境,表达了对往事的怀念和对现实的无奈。

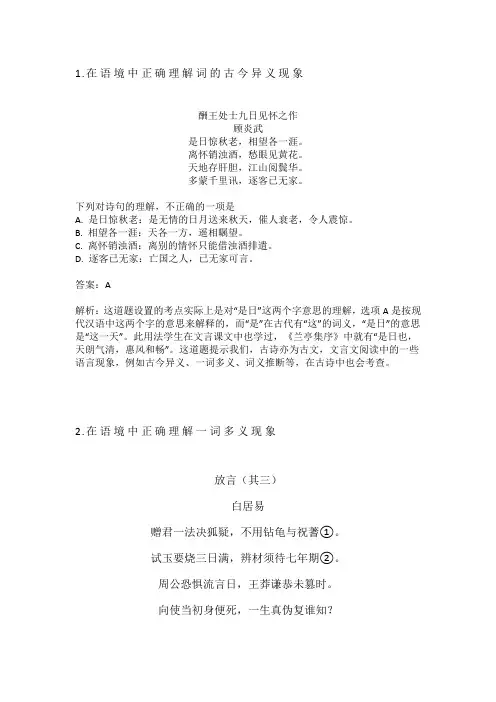

2024年高考语文备考:诗歌鉴赏之选择题易错点和易考点

1.在语境中正确理解词的古今异义现象酬王处士九日见怀之作顾炎武是日惊秋老,相望各一涯。

离怀销浊酒,愁眼见黄花。

天地存肝胆,江山阅鬓华。

多蒙千里讯,逐客已无家。

下列对诗句的理解,不正确的一项是A. 是日惊秋老:是无情的日月送来秋天,催人衰老,令人震惊。

B. 相望各一涯:天各一方,遥相瞩望。

C. 离怀销浊酒:离别的情怀只能借浊酒排遣。

D. 逐客已无家:亡国之人,已无家可言。

答案:A解析:这道题设置的考点实际上是对“是日”这两个字意思的理解,选项A是按现代汉语中这两个字的意思来解释的,而“是”在古代有“这”的词义,“是日”的意思是“这一天”。

此用法学生在文言课文中也学过,《兰亭集序》中就有“是日也,天朗气清,惠风和畅”。

这道题提示我们,古诗亦为古文,文言文阅读中的一些语言现象,例如古今异义、一词多义、词义推断等,在古诗中也会考查。

2.在语境中正确理解一词多义现象放言(其三)白居易赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍①。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期②。

周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知?注释:①钻龟:古人占卜的一种方式,把金属烧热钻烫龟甲,视其裂纹以判断吉凶。

祝蓍(shī):焚烧蓍草,观察草灰的形状,从而判断吉凶。

②作者原注:“真玉烧三日不热,豫章木生七年而后知。

”对这首诗的理解,不恰当的两项是A. 首句中“决狐疑”的意思是:让犹豫不决的人变得坚决起来。

B. 识别玉的真假要烧它三天,辨别树的材质要经过七年的生长。

C. 忠心耿耿的周公开始时被误解有篡权的野心,周公为此恐惧。

D. 篡汉自立的王莽在夺取政权过程中,给人以谦恭退让的印象。

E. 周公、王莽死后,世人无法知道周公和王莽谁是真心谁是假意。

答案:A、E解析:A选项中把“决狐疑”的意思解释为“让犹豫不决的人变得坚决起来”,其中“决”字解释为“坚决”是不对的。

这个词虽有多个义项,但在这个语句中“决”应解释为“解决”,“决狐疑”的意思是“解决疑惑、困惑的问题”,这个句子是说,“我送给您一个方法帮助您解决您识人方面的困惑”。

高中语文复习 诗歌鉴赏专题七:选择题

(五)艺术手法张冠李戴

B 项,第三句是说诗

(2021年新高考Ⅰ卷)阅读下面这首唐诗,完成15~16题。 寄江州白司马① 杨巨源

江州司马平安否?惠远东林住得无②? 滋浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。 题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。 莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

人曾经听说湓水萦绕 像衣带,是对此地景 物 的描绘,并未有 表现朋友间“天涯若 比邻”之意,此项对 用典解释有误。

B. 诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重要的。

C. 诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。

D. 诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确实的。

(四)情感主旨分析错误

(2020年新高考Ⅱ卷 )阅读下面这首宋诗,完成15~16题。 赠赵伯鱼(节选) 韩 驹① B项,“对赵伯鱼的嘉许

[注]①江州白司马:即白居易。②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。③莫谩:不要。

雨花社:指佛教讲经的集会。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B. 第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) A.诗人描写自己乘船归家途中所见,笔下画面随着行程逐次展开,自然 流畅。 B.诗人眼中的景物在秋日余晖的映照之下,有动有静,多姿多彩,令人 愉悦。 C.诗人如处仙境的感觉被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了 变化。 D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而 细腻。

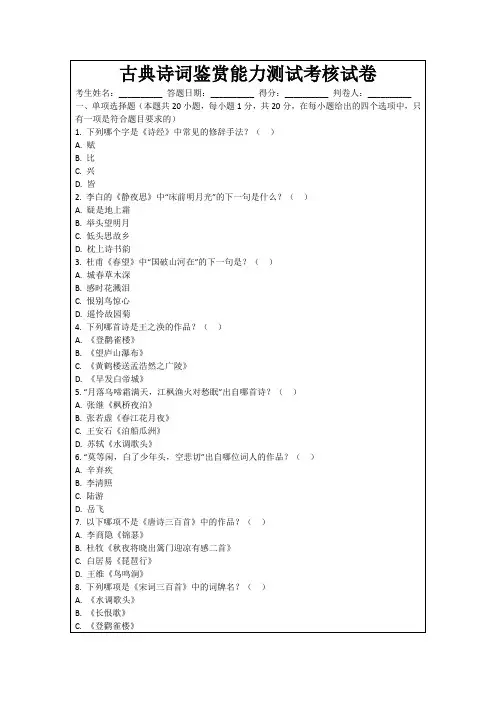

古典诗词鉴赏能力测试考核试卷

7. “初唐四杰”指的是王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。()

8.《赤壁怀古》是苏轼的诗歌作品。()

9. “海内存知己,天涯若比邻”是李白的诗句。()

10.《古文观止》是一部收录了唐宋八大家文章的文集。()

五、主观题(本题共4小题,每题10分,共40分)

1.请结合一首你熟悉的唐代诗歌,分析其艺术特色和主题思想。(10分)

A.王维

B.杜牧

C.柳宗元

D.韩愈

16.下列哪个成语出自《诗经》?()

A.不可救药

B.狐假虎威

C.指鹿为马

D.投桃报李

17. “停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”出自哪首诗?()

A.杜牧《山行》

B.白居易《赋得古原草送别》

C.王之涣《登鹳雀楼》

D.李商隐《无题》

18.下列哪项是唐代诗人刘禹锡的《望洞庭》诗句?()

A.国破山河在,城春草木深

B.感时花溅泪,恨别鸟惊心

C.烽火连三月,家书抵万金

D.白头搔更短,浑欲不胜簪

17.下列哪些是《古文观止》中的文章?()

A.《岳阳楼记》

B.《醉翁亭记》

C.《出师表》

D.《滕王阁序》

18.以下哪些诗人被合称为“小李杜”?()

A.李商隐

B.杜牧

C.李白

D.杜甫

19.下列哪些诗句表现了作者对自然的热爱?()

2.请比较李白与杜甫在诗歌创作上的风格差异,并结合具体作品进行说明。(10分)

3.请阐述宋词在表达情感和艺术形式上与唐诗的主要区别。(10分)

4.请从古典诗词鉴赏的角度,谈谈如何品味和理解一首诗的意境与情感。(10分)

标准答案

一、单项选择题

单招古诗鉴赏试题答案

单招古诗鉴赏试题答案试题:一、选择题1. 下列诗句中,哪一项是唐代诗人杜甫的《春望》中的名句?A. 红豆生南国,春来发几枝。

B. 国破山河在,城春草木深。

C. 举头望明月,低头思故乡。

D. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

2. 李白的《望庐山瀑布》中,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”这两句诗,描绘的是庐山瀑布的什么特点?A. 高峻B. 壮观C. 清澈D. 湍急3. 王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”这两句诗,表达了诗人怎样的情感?A. 思乡之情B. 壮志未酬C. 忧国忧民D. 旷达豁达二、填空题1. 请填写《静夜思》中的名句:床前明月光,_________。

2. 请填写《悯农》中的名句:春种一粒粟,_________。

三、简答题1. 请简述《江雪》这首诗的意境和诗人柳宗元的创作背景。

2. 请分析《将进酒》中李白如何通过诗歌表达对人生的态度。

四、论述题1. 《水调歌头》是苏轼的代表作之一,请论述这首诗在艺术上的成就。

2. 请结合《滕王阁序》的创作背景,分析王勃如何通过这篇文章表达自己的政治抱负。

答案:一、选择题1. B2. B3. D二、填空题1. 疑是地上霜2. 秋收万颗子三、简答题1. 《江雪》这首诗描绘了一幅江面雪景的宁静画面,诗人柳宗元通过这首诗表达了自己对自然美景的欣赏以及对尘世纷扰的超脱。

这首诗作于唐代,当时柳宗元因政治原因被贬,身处逆境,但诗中并未流露出悲观的情绪,反而展现出一种超然物外的境界。

2. 在《将进酒》中,李白用豪放的笔触,表达了对人生短暂和及时行乐的哲学思考。

诗中“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”等句,既描绘了黄河的壮观景象,又暗喻了人生的无常。

李白通过这首诗,鼓励人们要把握当下,尽情享受生活。

四、论述题1. 《水调歌头》是苏轼的代表作之一,这首诗在艺术上的成就主要体现在其深刻的思想内容和独特的艺术风格上。

苏轼在诗中表达了对人生无常、世事变迁的感慨,同时也展现了他乐观豁达的人生态度。

高中诗歌鉴赏读试题及答案

高中诗歌鉴赏读试题及答案一、选择题1. 下列诗句中,哪一项不是李白的作品?A. 床前明月光,疑是地上霜。

B. 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

C. 红豆生南国,春来发几枝。

D. 将进酒,杯莫停。

答案:C2. 以下诗句中,描述的是哪种自然现象?A. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

B. 野火烧不尽,春风吹又生。

C. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

D. 明月几时有?把酒问青天。

答案:B二、填空题1. 杜甫的《春望》中,“国破山河在,城春草木深”表达了诗人对____的深切忧虑。

2. 苏轼的《水调歌头》中,“明月几时有?把酒问青天”表达了诗人对____的无限向往。

答案:1. 国家兴亡2. 理想生活三、简答题1. 请简述王之涣的《登鹳雀楼》中“白日依山尽,黄河入海流”的意境。

答案:这两句诗描绘了一幅宏伟壮丽的自然景象。

诗人站在鹳雀楼上,远眺夕阳西下,黄河奔腾入海,表达了诗人对大自然的敬畏之情和对辽阔天地的无限感慨。

四、论述题1. 分析《静夜思》中李白如何通过简洁的语言,表达出深沉的思乡之情。

答案:李白在《静夜思》中,仅用“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡”四句,便生动地描绘了诗人在夜晚看到明月时,不禁思念起远方的家乡。

诗中“明月”和“霜”的比喻,既形象又贴切,增强了思乡之情的表达。

而“举头”和“低头”的动作,更是生动地反映了诗人内心的挣扎和无奈。

五、诗歌创作题1. 请以“春天”为主题,创作一首现代诗。

答案示例:春天来了,万物复苏,小草探出头,花儿含笑。

阳光洒满大地,温暖如初,春风拂过,带走了冬日的寒。

结束语:诗歌鉴赏不仅能够提升我们的文学素养,更能丰富我们的情感世界。

通过本试题的练习,希望同学们能够更加深入地理解诗歌的内涵,感受诗歌的魅力,培养自己的审美情趣和创造力。

初中诗歌鉴赏试题及答案

初中诗歌鉴赏试题及答案一、诗歌鉴赏选择题1. 下列关于《静夜思》的描述,不正确的一项是()A. 这首诗是唐代诗人李白的作品。

B. 诗中描绘了诗人在夜晚思念家乡的情景。

C. 诗中“床前明月光”中的“床”指的是睡觉的床。

D. 整首诗表达了诗人对故乡的深切怀念。

答案:C2. 《春夜喜雨》中“好雨知时节”的下一句是()A. 当春乃发生B. 随风潜入夜C. 润物细无声D. 野径云俱黑答案:A二、诗歌鉴赏填空题1. 杜甫的《春望》中,“国破山河在,城春草木深。

”这两句诗表达了诗人对_______的忧虑和对_______的哀叹。

答案:国家的命运;自然景色的荒凉2. 《江雪》一诗中,“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

”这两句描绘了一幅_______的景象。

答案:寂静、空旷三、诗歌鉴赏简答题1. 请简述《悯农》一诗中“锄禾日当午,汗滴禾下土。

”这两句诗所表达的含义。

答案:这两句诗描绘了农民在炎热的正午时分辛勤劳作的场景,表达了诗人对农民辛勤劳动的同情和对粮食来之不易的感慨。

2. 分析《望岳》中“会当凌绝顶,一览众山小。

”这两句诗所蕴含的哲理。

答案:这两句诗表达了诗人立志攀登至高峰,从而俯瞰其他山峰的豪情壮志,蕴含了只有不断努力,才能达到人生巅峰的哲理。

四、诗歌鉴赏论述题1. 《登鹳雀楼》中“白日依山尽,黄河入海流。

”这两句诗描绘了怎样的景象?请结合全诗内容,谈谈你对这首诗的理解。

答案:这两句诗描绘了夕阳依傍着山峦渐渐沉落,黄河奔腾不息流向大海的壮丽景象。

全诗表达了诗人对大自然的热爱和对人生哲理的思考,通过登高望远,诗人感受到了时间的流逝和生命的短暂,同时也表达了诗人对广阔天地的向往和对人生目标的追求。

2. 《枫桥夜泊》中的“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

”这两句诗营造了怎样的氛围?请结合全诗内容,分析诗人的情感。

答案:这两句诗营造了一种孤寂、凄凉的氛围。

诗人通过描绘夜晚的景象,表达了自己对故乡的思念和旅途中的孤独感。

全诗通过对枫桥、渔火、寒山寺等景物的描写,展现了诗人在异乡夜晚的所见所感,以及对人生无常和命运多舛的感慨。

古代诗歌鉴赏练习题及答案

古代诗歌鉴赏练习题及答案一、填空题1. 李白的《静夜思》中,诗人在夜晚静思时,看到了什么景物,从而引发了他的思乡之情?答案:床前明月光2. 王之涣的《登鹳雀楼》中,诗人在登高望远时,表达了什么哲理?答案:欲穷千里目,更上一层楼3. 杜甫的《春望》中,诗人通过什么景物来表达对国家和人民的忧虑?答案:国破山河在,城春草木深二、选择题1. “红豆生南国,春来发几枝。

”是哪位诗人的作品?A. 李白B. 王维C. 杜甫D. 李清照答案:B2. “床前看月光,疑是地上霜。

”出自哪位诗人之手?A. 辛弃疾B. 苏轼C. 李白D. 王之涣答案:C三、判断题1. 李清照的《如梦令》中,诗人表达了对逝去青春的怀念。

(对/错)答案:对2. 苏轼的《水调歌头》是一首描写秋天景色的诗歌。

(对/错)答案:错四、简答题1. 请简述白居易的《琵琶行》中,琵琶女的形象特点。

答案:琵琶女在《琵琶行》中,形象凄美,技艺高超,她的音乐能够引起听众的共鸣,她的故事反映了当时社会对女性命运的不公。

2. 请简述《诗经》中的《关雎》所表达的情感。

答案:《关雎》是《诗经》中的一首爱情诗,表达了男子对女子的深切思念和爱慕之情。

诗中用“关关雎鸠,在河之洲”等自然景物来比喻男女之间的情感,展现了一种淳朴而真挚的爱情。

五、翻译题1. 将杜甫的《登楼》中的“万里悲秋常作客,百年多病独登台。

”翻译成现代汉语。

答案:在漫长的秋天里,我常常感到悲伤,像是一个过客;在人生的百年岁月中,我常常生病,独自登上高台。

2. 将王之涣的《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流。

”翻译成现代汉语。

答案:太阳依偎着山边落下,黄河流入大海。

六、分析题1. 请分析《诗经》中的《蒹葭》一诗,说明其艺术特色。

答案:《蒹葭》是《诗经》中的一首抒情诗,其艺术特色在于使用了比兴手法,通过描绘蒹葭的景象来表达诗人对爱情的渴望和追求。

诗中语言简练,情感真挚,具有很高的艺术价值。

2. 请分析李白的《将进酒》一诗,说明其主题和艺术手法。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

古代诗歌鉴赏(一)一.阅读下面的唐诗,回答10~11题从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

10. 下列关于《从军行》主题内容的理解,错误的一项是(3分)A. 第一二句描写青海湖上升起大片阴云,使远处的雪山显得暗淡,孤城戍守,四望荒凉,玉关屹立,显示边塞的荒凉艰苦,写景壮阔悲凉。

B. “黄沙百战穿金甲”是概括力极强的诗句。

戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。

C. 一二两句境界阔大,感情悲壮。

三四两句之间有转折。

“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但给人的感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。

D. 末句并非嗟叹归家无日,而是在意识到战争的艰苦漫长的基础上发出更坚定深沉的誓言。

在抒写戍边将士的豪情壮志时,并不回避战争的艰苦。

11. 下列关于《从军行》艺术手法的分析,错误的一项是(3分)A. 第一句是虚写,写的是想象中的情景。

B. 前两句的环境描写,对抒写戍边将士的豪情壮志起烘托作用。

C. 本诗的结尾融情于景,更耐吟咏和思索。

D. 青海和玉门关相距甚远,诗人却突破空间界限,将之组合在一起,显得大气磅礴。

二、阅读下面这首唐诗,按要求答题(6分)曲江对酒杜甫苑外江头坐不归,水精宫殿转霏微。

桃花细逐杨花落,黄鸟时兼白鸟飞。

纵饮久判①人共弃,懒朝真与世相违。

吏情更觉沧州②远,老大徒伤未拂衣。

注:①判:同“拚”,不顾一切,豁出去。

这里是“甘愿”。

②沧州:水边绿洲,古时常用来指隐士的居处。

11.对作品赏析不恰当的一项是A.“苑外江头坐不归”,“苑”是指宫苑,“坐不归”写出了诗人想回但不能回去的无奈。

B.“水精宫殿转霏微”,“霏微”是迷蒙的样子,这句话营造了一种虚空寥落的意境。

C.尾联表达出微官缚身,不能解脱,故而虽老大伤悲,也无可奈何,终未拂衣而去的意思。

D.这首七律诗表现了杜甫在官场中不受重用,抱负难展,理想落空的苦痛。

12.对作品的写作手法赏析不当的一项是A.这首七律的韵脚是“归”“微”“飞”“违”“衣”。

B.颔联两句,以比喻的手法写出诗人久坐江头,空闲无聊,因而才这样留意于花落鸟飞的心绪。

C.颈联诗人正话反说,表面说:我整日纵酒,早就甘愿被人嫌弃;我懒于朝参,的确有违世情;实际是说:既然人家嫌弃我,不如借酒自遣;既然我不被世用,何苦恭勤朝参?更显其牢愁之盛,又妙在含蓄委婉。

D.尾联则以“沧洲远”、“未拂衣”,和上联的“纵饮”、“懒朝”形成对照,显示一种欲进既不能,欲退又不得的两难境地。

三、阅读下面一首词,选出分析不正确的一项霜天晓角娥眉亭韩元吉倚天绝壁,直下江千尺。

天际两蛾凝黛,愁与恨,几时极?怒潮风正急,酒醒闻塞笛。

试问谪仙何处?青山外,远烟碧。

注:娥眉亭在安徽当涂县北牛渚山下采石矶上,前对东西梁山,二山夹江对峙,形似天门,又称天门山。

从亭上望二山,如两道娥眉,故名。

A.上阙前两句用夸张的艺术手法,高度概括了采石矶、娥眉亭天水相一,雄奇险要的地理形势。

B.上阙后三句运用拟人的手法,写远望天门山的感受。

“凝”字写天门山为中原沦陷紧锁双眉。

“愁与恨,几时极?”假托向青山问话,抒发作者收复失地的渴望。

C.下阙前两句,交待愁与恨的缘由。

“当涂”地处祖国腹地,如今却听到了边防军的笛声,饱含了作者忧国伤时的感慨。

D.李白曾游天门山,晚年寄居当涂,当地有不少李白的遗迹。

下阙后三句,用设问的方式,表达了作者再也无处寻觅李白踪迹的感叹。

四、读下面两首诗,完成10一11题。

马嵬袁枚莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。

石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

马嵬李商隐海外徒闻更九州,他生未卜此生休。

空闻虎旅传宵柝,无复鸡人报晓筹。

此日六军同驻马,当年七夕笑牵牛。

如何四纪为天子,不及卢家有莫愁。

10.对这两首诗选材立意分析不正确的一项是:A.两诗均取材于唐玄宗与杨玉环之事。

B.两诗立意亦相同,都是归罪杨贵妃。

即“女人祸水”之意。

C.在立意上,袁诗认为唐、杨生离死别,并不值得特别同情。

D.在立意上,李诗别出新意,把讽刺矛头直接指向了唐玄宗。

11.对这两首诗的形式和写法,判断不正确的一项是:A.这两首诗都属格律诗。

B.袁诗属古体诗;李诗属近体诗。

C.两诗都化用了白居易《长恨歌》中“七月七日长生殿,夜半无人私语时”诗句,用意也是相同的。

D.除用典外,李诗还运用了对比修辞格,袁诗还运用了比喻修辞格。

五、阅读下面这首词,完成第6题。

菩萨蛮书江西造口壁辛弃疾郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。

江晚正愁予,山深闻鹧鸪。

注:造口,在今江西万安西南;郁孤台,在今江西赣州西南。

6.对这首词的赏析,不恰当的一项是A.全词用比兴手法,写出了作者抗金复国的雄心以及壮志难酬的苦闷。

B.“西北望长安,可怜无数山”,表达出作者登台远望时对失陷国土的无限思念。

C.词的下片以江水为喻,指出种种挫折并不能磨损作者的意志,表达了作者收复失地的愿望。

D.“青山遮不住,毕竟东流去”,格调悲凉;“江晚正愁予,山深闻鹧鸪”,意气慷慨。

词句由悲凉而慷慨,正体现了辛弃疾词的豪放风格。

六、阅读下面两首唐诗,完成5~6题。

华清宫吴融四郊飞雪暗云端,惟此宫中落旋干。

绿树碧帘相掩映,无人知道外边寒。

华清宫崔橹草遮回磴绝鸣鸾,云树深深碧殿寒。

明月自来还自去,更无人倚玉阑干。

[注]华清宫:唐代宫名。

故址在今西安市临潼区骊山上。

山有温泉,唐贞观十八年建汤泉宫,咸亨二年改名温泉宫。

天宝六载大加扩建,改名华清宫。

5.对这两首诗的理解,不恰当...的一项是(3分)A.吴诗“四郊”二句,是说寒冷的冬季,大雪纷飞,乌云密布,但只有落在华清宫中的雪即刻就融化了,点出了宫内与宫外的不同。

B.吴诗“绿树”二句,写华清宫内的绿树和碧绿的门帘相映,没有谁知道外面的天气已非常寒冷,表达了诗人对宫内气候的赞美之情。

C.崔诗“草遮”一句,写用石头修得整齐的磴道因御驾匿迹而格外冷清,杂草已将石磴掩盖,与吴诗中的华清宫形成鲜明反差。

D.崔诗“明月”二句,诗人描绘了多情的明月,虽然依旧出没其间,但玉阑纵存,已无人相依,突出了荒凉寥落的氛围。

6.对这两首诗的赏析,不恰当...的一项是(3分)A.吴诗运用对比的写法,将宫外宫内两个不同的世界进行比较,揭露了唐朝统治者不顾战争给人民带来的痛苦,继续在宫中过着奢侈生活的丑恶现象。

B.崔诗先写华清宫白天的景色,荒草丛生,寂无声息,宫中之树,直插云霄;再写夜间之景,以“明月自来还自去”比喻诗人孤寂的心境,情景相称,诗的韵味更加浓郁。

C.吴诗以讽刺见长。

开头两句,一个“飞”字,突出雪大风猛,一个“暗”字,更显雪意正浓,接着轻描宫中“落旋干”的景象,此句不着议论,讽喻之情自在诗外。

D.崔诗“云树深深碧殿寒”句形象地描绘了宫中树木高入云端,碧绿依然的景象,但一个“寒”字,把宫中富贵繁华,珠歌翠舞,锦衣玉食一扫而空,使其充满寒冷的气氛。

七、阅读下面的古诗,完成①—②题。

雨中登岳阳楼望君山二首投荒万死鬓毛斑,生出瞿唐滟预关。

末到江南先一笑,岳阳楼上对君山。

满川风雨独凭栏,绾结湘娥十二鬟。

可惜不当湖水面,银山堆里看青山。

①对这两首诗的理解不恰当的一项是A.“投荒万死鬓毛斑,生出瞿唐滟预关”,诗人历尽政治的险恶,终于由偏远的瞿唐滟预关归来。

B.“满川风雨独凭栏”这句诗于“岳阳楼上对君山”的意思大体是相同的,都是说诗人登上了岳阳楼极目远眺烟波中的君山。

C.“可惜不当湖水面”是说倘若能够乘舟前去观看充满神奇色彩的君山,那更是妙不可言。

D.“银山堆里看青山”,诗人厌恶世俗的金山、银山,认为真正美好的是大自然,是眼前令人心旷神怡的青山绿水。

②对这两首诗的赏析不恰当的一项是A.“未到江南先一笑”,表现了诗人心中充满生还的喜悦,所以虽然还未到故里,早已喜笑开怀。

B.“缩结湘娥十二鬟”的诗句,引用典故,借娥皇、女英的传说,赋予君山美妙神奇的色彩。

C.第一首诗采用了写实的手法,逐层写出了诗人生还之乐;第二首诗充满想象,既是写神奇的传说,又设想自身新临君山的景色。

D.这两首诗都写得明白清浅,通俗易懂。

第一首直写行踪,喜悦之情溢于言表,第二首思绪浪漫,欣喜之意流于笔端。

八、阅读下面两首古诗,完成①—②题。

乌夜啼李煜无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一番滋味在心头。

①选出对这首诗分析有误的一项()A.“无言”而又“独上”,使读者仿佛看到了一个“斯人独憔悴”的孤独身影。

B.“月如钩”在此处象征着人事的缺憾,被锁者,也不仅为“清秋”,亦为人也,凄婉哀伤之至。

C.上片所写,是后主李煜眼中之景,尚未着意抒情,是为下文作铺垫。

D.“剪不断,理还乱,是离愁”一句,是将“离愁”喻为“丝楼”,生动地描绘出“愁”的深重、纷繁、无头绪。

又呈吴郎①杜甫堂前扑枣任西邻,无令无儿一妇人。

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲!即防远客虽多事,便插疏篱却甚真。

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

注:公元767年,杜甫住在四川夔府的一所草堂中,后把草堂让姓吴的亲戚居住,这是第二次写给吴郎的诗。

②对这首诗的赏析,不恰当的一句是A.“扑枣”即打枣,一二句开门见山地说明自己对西邻打枣的态度和原因。

B.三四两句是分析西邻打别家枣的原因,实在是出于贫穷无奈,因此作为枣树的主人应对她表示亲善。

C.五六句是劝诫枣树的新主人吴郎不要一搬进草堂就插上篱笆,使西邻多心,即使是防范远方的来客也不合时宜。

D.“征求”是指官吏们的剥削;“戎马”是指战乱。

作者进一步分析西邻扑枣的原因,指出根源是官吏们的盘剥和持续十年的战乱。

九、阅读下面一首唐诗,完成8~9题。

山中问答李白问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。

桃花流水窅然去,别有天地非人间。

注:此诗题一作《山中答俗人》。

“窅(yǎo)然”,远去貌。

8.对这首诗的鉴赏,不恰当的一项是()A.首句以“问”起,问者当是所谓“俗人”;二句应答而“笑而不答”,表现出一种矜持与几分神秘,也使诗增添了一分曲折美。

B.后两句写“碧山”之景,实是对“何意栖”的回答。

这种“不答”,而答、似断实连的结构,加深了诗的曲折、含蓄的韵味。

C.“心自闲”是诗人山居心境的一种写照,这种“闲”情皆因所栖“非人间”,表现了诗人不与世俗同流合污的孤傲、高洁。

D.这首诗虽然只有四句,但其有问有答,用笔有虚有实,语言质朴,转接轻灵,情绪舒缓,诗意淡远而蕴意幽邃。

9.下列诗句与“桃花流水窅然去”的情调相近的一项是A.风樯水槛尽飞花,一曲春波潋滟斜。

B.可奈何花落去,似曾相识燕归来。

C.桃叶传情竹枝怨,水流无限月明多。

D.花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

十、阅读下面两首词,回答问题。

忆江南白居易江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?忆江南李煜闲梦远,南国正芳春。