诱导效应

诱导效应

CH2

δ+

CH2

δ-

Cl。

⑵动态诱导效应(Id):是因外界电场(如极性试剂,极性溶剂等)的影响而 引起分子中电子云的偏移而使分子发生暂时极化(或极化的暂时加强)的效应。 如Br2与乙烯的加成,Br2受到乙烯分子中π电子的影响而被极化成偶极分子: Br

δ+ δ-

Br

δ+

按产生的效果分

⑴给(斥)电子诱导效应(+I):

6.烷基的诱导效应

1.诱导效应的形成

电负性

电负性表示一个原子在分子中吸引成键电子的能力。在多原子分子中,由 于两个成键原子的电负性不同,会使化学键产生极性。一个键的极性会影响到 分子的其它部分,使整个分子的电子云密度发生一定程度的改变。 δ+ δ– 例如:① H Cl ② H H H H δ+ δ+ δ+ δ– H C4 C3 C2 C1 Cl H H H H

O N O +0.058 -0.001 NO2

+

Cl2

Fe Cl

6.烷基的诱导效应

实验证明,烷基既有供电性又有亲电性,这取决于与其相连接的原子或原子团的 电负性。若烷基与电负性比它大的原子或原子团相连时,烷基是供电子基,产生+I效 应;若与电负性比它小的原子或原子团相连时,烷基就是吸电子基,产生-I效应。 ⑴当烷基连在SP3杂化的碳原子上或中性的原子上,表现为吸电子基。 例如:脂肪醇在气相中的相对酸性顺序为

⑵诱导效应与共轭效应的比较

诱导效应 起因 电负性 通过静电引力 沿σ键 近程 小 共轭效应 π或P电子云离域 沿共轭键方向交替 极化 远程 大 超共轭效应 σ电子云离域

学习参考:有机化学中的电子效应

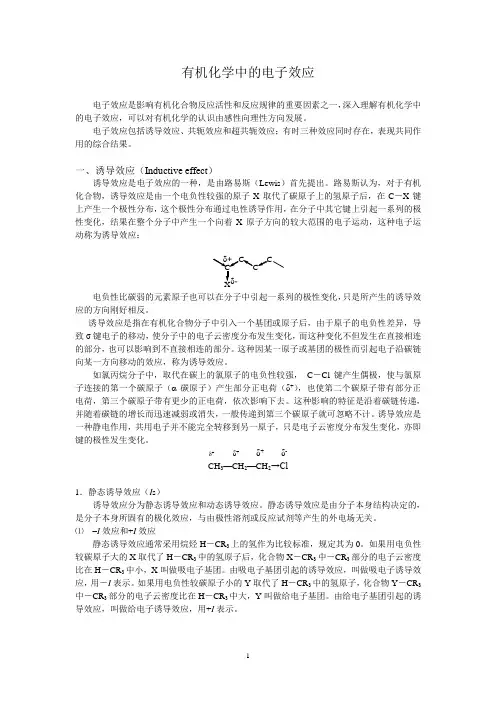

有机化学中的电子效应电子效应是影响有机化合物反应活性和反应规律的重要因素之一,深入理解有机化学中的电子效应,可以对有机化学的认识由感性向理性方向发展。

电子效应包括诱导效应、共轭效应和超共轭效应;有时三种效应同时存在,表现共同作用的综合结果。

一、诱导效应(Inductive effect )诱导效应是电子效应的一种,是由路易斯(Lewis )首先提出。

路易斯认为,对于有机化合物,诱导效应是由一个电负性较强的原子X 取代了碳原子上的氢原子后,在C -X 键上产生一个极性分布,这个极性分布通过电性诱导作用,在分子中其它键上引起一系列的极性变化,结果在整个分子中产生一个向着X 原子方向的较大范围的电子运动,这种电子运动称为诱导效应:CCδ-电负性比碳弱的元素原子也可以在分子中引起一系列的极性变化,只是所产生的诱导效应的方向刚好相反。

诱导效应是指在有机化合物分子中引入一个基团或原子后,由于原子的电负性差异,导致σ键电子的移动,使分子中的电子云密度分布发生变化,而这种变化不但发生在直接相连的部分,也可以影响到不直接相连的部分。

这种因某一原子或基团的极性而引起电子沿碳链向某一方向移动的效应,称为诱导效应。

如氯丙烷分子中,取代在碳上的氯原子的电负性较强, C -Cl 键产生偶极,使与氯原子连接的第一个碳原子(α-碳原子)产生部分正电荷(δ+),也使第二个碳原子带有部分正电荷,第三个碳原子带有更少的正电荷,依次影响下去。

这种影响的特征是沿着碳链传递,并随着碳链的增长而迅速减弱或消失,一般传递到第三个碳原子就可忽略不计。

诱导效应是一种静电作用,共用电子并不能完全转移到另一原子,只是电子云密度分布发生变化,亦即键的极性发生变化。

δ+ δ+ δ+ δ- CH 3—CH 2—CH 2→Cl1.静态诱导效应(I s )诱导效应分为静态诱导效应和动态诱导效应。

静态诱导效应是由分子本身结构决定的,是分子本身所固有的极化效应,与由极性溶剂或反应试剂等产生的外电场无关。

诱导效应-电负性-供吸电子效应

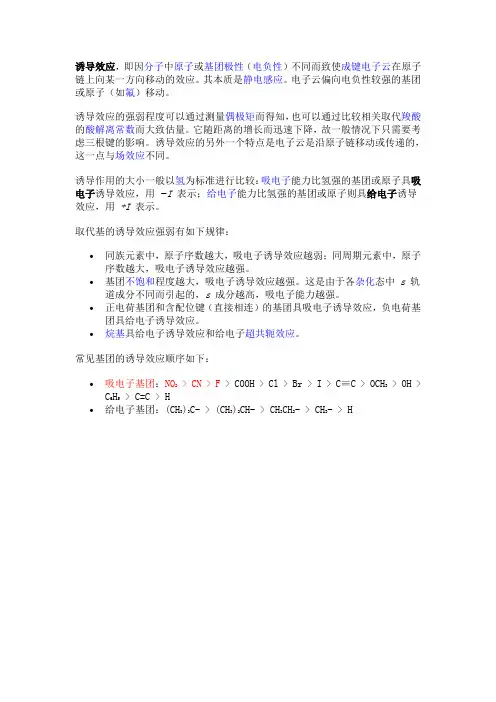

诱导效应,即因分子中原子或基团极性(电负性)不同而致使成键电子云在原子链上向某一方向移动的效应。

其本质是静电感应。

电子云偏向电负性较强的基团或原子(如氟)移动。

诱导效应的强弱程度可以通过测量偶极矩而得知,也可以通过比较相关取代羧酸的酸解离常数而大致估量。

它随距离的增长而迅速下降,故一般情况下只需要考虑三根键的影响。

诱导效应的另外一个特点是电子云是沿原子链移动或传递的,这一点与场效应不同。

诱导作用的大小一般以氢为标准进行比较:吸电子能力比氢强的基团或原子具吸电子诱导效应,用−I表示;给电子能力比氢强的基团或原子则具给电子诱导效应,用+I表示。

取代基的诱导效应强弱有如下规律:

∙同族元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越弱;同周期元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越强。

∙基团不饱和程度越大,吸电子诱导效应越强。

这是由于各杂化态中s轨道成分不同而引起的,s成分越高,吸电子能力越强。

∙正电荷基团和含配位键(直接相连)的基团具吸电子诱导效应,负电荷基团具给电子诱导效应。

∙烷基具给电子诱导效应和给电子超共轭效应。

常见基团的诱导效应顺序如下:

∙吸电子基团:NO2 > CN > F > COOH > Cl > Br > I > C≡C > OCH3 > OH >

C 6H

5

> C=C > H

∙给电子基团:(CH3)3C- > (CH3)2CH- > CH3CH2- > CH3- > H。

诱导效应详解

[例2] 在苯环的定位效应中,+N(CH3)3具有强烈的-I效 应,所以是很强的间位定位基,在苯环亲电取代反应中 主要得到间位产物,而且使亲电取代比苯难于进行。

1.4.2 对反应机理的影响

在一些反应中,由于诱导效应等因素可以改变其 反应机理。 如溴代烷的水解反应,伯溴代烷如CH3—Br主要 按 SN2历程进行,而叔溴代烷如(CH3)3C—Br则主要遵 从SN1历程进行。

δ+ C δ− X C H δ− C δ+ Y

-Ι效应

比较标准

+Ι效应

1.1.4 诱导效应的加和性

• • • • • • CH3COOH ClCH2COOH Cl2CHCOOH Cl3CCOOH 诱导效应具有加和性,一个典型例子是α-氯 代乙酸的酸性。氯原子取代越多,酸性越强。 pKa 4.75 2.86 1.26 0.64

δδδ−

C

• 这种由于原子或基团电负性的影响沿着分子中的键 传导,引起分子中电子云按一定方向转移或键的极 性通过键链依次诱导传递的效应称为诱导效应 (Inductive effects)或I效应。 • 这种效应如果存在于未发生反应的分子中就称为静 态诱导效应,用Is表示,其中S为static(静态)一 词的缩写。

第一章 电子效应和空间效应

• 取代基效应:取代基不同而对分子性质产生的影Байду номын сангаас。

诱导效应 ( Inductive Effect ) 电子效应

(Electronic Effect)

共轭效应(Conjugative Effect) 场效应 (Field Effect)

取代基效应 空间效应

诱导效应

诱导效应目录[隐藏]概述简史诱导效应的产生诱导效应的递降率诱导效应指数番茄叶挥发性物质诱导效应[编辑本段]概述诱导效应是指在有机分子中引入一原子或基团后,使分子中成键电子云密度分布发生变化,从而使化学键发生极化的现象,称为诱导效应(Inductive Effects)。

在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。

诱导效应的特征是电子云偏移沿着ζ键传递,并随着碳链的增长而减弱或消失。

例如,醋酸是弱酸(pKi=4.76),醋酸分子中的α-碳原子上引入一个电负性比氢强的氯原子后,能使整个分子的电子云向氯原子偏移,结果增强了羟基中氢原子的质子化,使一氯醋酸成为强酸(pKi=2.86,酸性比醋酸强)。

比较各种原子或原子团的诱导效应时,常以氢原子为标准。

吸引电子能力(电负性较大)比氢原子强的原子或原子团(如—X、—OH、—NO2、—CN等)有吸电子的诱导效应(负的诱导效应),用-I表示,整个分子的电子云偏向取代基。

吸引电子的能力比氢原子弱的原子或原子团(如烷基)具有给电子的诱导效应(正的诱导效应),用I表示,整个分子的电子云偏离取代基。

在诱导效应中,一般用箭头“→”表示电子移动的方向,表示电子云的分布发生了变化。

诱导效应是一种短程的电子效应,一般隔三个化学键影响就很小了。

诱导效应只改变键内电子云密度分布,而不改变键的本性。

在分子中各相邻的共价键上以静电诱导方式引起的各价电子对的偏移(ζ 键电子的偏移)。

诱导效应在有机化学中是一个非常重要的理论,它在研究有机化合物的结构、有机反应机理和有机合成中起很重要的作用。

[编辑本段]简史1923年G.N.路易斯首先提出取代基团吸引或释放电子的作用可以在整个分子中的各键上引起价电子对移动的概念。

C.K.英戈尔德等将常见的基团和原子排列成一个诱导效应强弱的定性序列。

还有不少科学工作者根据化合物的物理化学性质、反应平衡常数和速率常数等方面的大量实验结果,提出了各种基团特性常数,以定量或半定量地表达基团的诱导效应强弱。

诱导效应和运动后效

诱导效应和运动后效

诱导效应

诱导效应由于一个物体的运动使其相邻的静止的产生运动的现象。

比如,夜空中的月亮是静止,云是运动,如果以云为参照系,就会发现原来不会月亮就运动了,这样的现象,直接晚上看夜晚的月亮和云,这样就可以理解了。

强调相对运动。

运动后效

运动后效是在注视一个方向运动的物体之后,如果注视点转向静止的物体,那么会看到静止的物体似乎朝相反的方向运动。

比如,先注视瀑布的某一处(瀑布是往下流),在看某个静止的田野,田野上静止的一切在向上飞升。

原理在于感知这种运动的视神经会感到疲劳,出现了相反方向的现象。

举个例子:当一列火车经过时,感觉树木向反方向运动,诱导效应。

当一列火车经过后,感觉树木向反方向运动,运动后效。

最大的区别是同时发生还是先后发生。

诱导效应可以理解为物理上的相对运动。

运动后效可以理解为心理上的视觉后效。

运动后效的原理是由于感知这种运动的视觉神经会变疲劳,疲劳后的视觉由快速运动物体转为看较为慢速、较为静止物体的时候,视觉神经的感应就会出错,而人的大脑会将此解释为反方向的运动。

诱导效应中,如果只是单眼接受运动刺激,而双眼出现了运动

后效,说明运动后效不是产生于视网膜水平,而是出现在中枢或皮层。

诱导效应

求助编辑百科名片 诱导效应诱导效应是指在有机分子中引入一原子或基团后,使分子中成键电子云密度分布发生变化,从而使化学键发生极化的现象,称为诱导效应(Inductive Effects)。 在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。

查看词条图册

中文名称: 诱导效应

英文名称: inductive effect

应用学科: 化学(一级学科)

定义: 因分子中原子或基团的极性(电负性)不同而引起成键电子云沿着原子链向某一方向移动的效应称为诱导效应

目录

简介

简史

比较标准

产生

递降率

指数

番茄叶挥发性物质诱导效应

诱导效应

展开简介

简史

比较标准

产生

递降率

指数

番茄诱导效应(2张) 诱导效应的特征是电子云偏移沿着σ键传递,并随着碳链的增长而减弱或消失。例如,醋酸是弱酸(pKa=4.76),醋酸分子中的α-碳原子上引入一个电负性比氢强的氯原子后,能使整个分子的电子云向氯原子偏移,结果增强了羟基中氢原子的质子化,使一氯醋酸成为强酸(pKa=2.86,酸性比醋酸强)。编辑本段简史 1923年G.N.路易斯首先提出取代基团吸引或释放电子的作用可以在整个分子中的各键上引起价电子对移动的概念。C.K.英戈尔德等将常见的基团和原子排列成一个诱导效应强弱的定性序列。还有不少科学工作者根据化合物的物理化学性质、反应平衡常数和速率常数等方面的大量实验结果,提出了各种基团特性常数,以定量或半定量地表达基团的诱导效应强弱。其中最著名的是L.P.哈米特的取代常数 σ(见哈米特方程)和R.W.塔夫脱的极性取代常数 σ*。1962年蒋明谦和戴萃辰认为诱导效应不仅与成键原子的电负性有关,还与键长有关,并根据原子的电负性及其共价半径,提出用诱导效应指数来定量地表示基团的诱导效应强弱。编辑本段比较标准 比较各种原子或原子团的诱导效应时,常以氢原子为标准。吸引电子能力(电负性较大)比氢原子强的原子或原子团(如—X、—OH、—NO2、—CN等)有吸电子的诱导效应(负的诱导效应),用-I表示,整个分子的电子云偏向取代基。吸引电子的能力比氢原子弱的原子或原子团具有给电子的诱导效应(正的诱导效应),用+I表示,整个分子的电子云偏离取代基。 在诱导效应中,一般用箭头“→”表示电子移动的方向,表示电子云的分布发生了变化。 诱导效应是一种短程的电子效应,一般隔三个化学键影响就很小了。诱导效应只改变键内电子云密度分布,而不改变键的本性。 在分子中各相邻的共价键上以静电诱导方式引起的各价电子对的偏移(σ 键电子的偏移)。诱导效应在有机化学中是一个非常重要的理论,它在研究有机化合物的结构、有机反应机理和有机合成中起很重要的作用。编辑本段产生 诱导效应是由于一个共价键的价电子对在两原子间的不对称状态(键的极性状态),或由于一个成键原子带有电荷所引起。一个共价键价电子对的不对称共用状态是由这两个成键原子的电负性不同引起的。例如在氯乙烷分子中由于氯的电负性比碳大,Cl─C键中共用电子对偏向氯原子,并由此使相邻碳-碳键本来应是对称共用的电子对也往氯原子方向偏移,使碳-氢键已偏向碳原子的不对称共用电子对向碳原子进一步偏移。 当分子处于外界极化电场中,如发生化学反应的瞬间,外来的极性中心接近分子时,或分子处于静电场中,此时分子中的共价电子对的正常分布也可能发生改变。这种由于外来因素引起的电子分布状态的改变,叫做诱导极化作用,或叫动态诱导效应。这种作用决定于分子中价键的极化率和外界极化电场的强度。 以氢为基准,根据原子或基团是吸收电子的或给电子的,诱导效应可分吸电子诱导效应和给电子诱导效应二类。上例中氯原子就具有吸电子诱导效应。编辑本段递降率 诱导效应是一种静电诱导作用,其作用随所经距离的增大而迅速减弱。诱导效应在一个σ 键体系中传递时,一般认为每经过一个链上原子,即降低为原来的约三分之一。通常以ε或1/α来表示递降率。经过n个原子后,其诱导效应只有原来的(1+α)n。一般认为,经过三个原子后诱导作用可忽略。编辑本段指数 化学活性的定量尺度——“诱导效应指数” 1962年蒋明谦和戴萃辰提出诱导效应指数的新概念和计算任何一个非共轭化合物性能的方法:任何一个基团的诱导效应指数(I),都可以表征为原子B本身对A—B键的影响(i0),B上所带基团或原子对A—B键的累积影响(i),以及B上所带原子或基团的电荷(i±)之和:(公式见图片) 式中δ/r为极性强度,δ为两个成键原子电负性之差与电负性之和的比值,r为键长,1/α(=0.3)为诱导效应传递中的递降率,±N为原子或基团所带的电荷,r′为荷电原子的共价半径。从这几个基本参数出发可以计算任何类型的非共轭化合物的分子结构与化学活性间明确而简单的定量关系:诱导效应指数(I)与化学活性(P),包括反应能量,反应速度常数的对数以及反应平衡常数的对数成直线关系;反应生成物产率(%)与诱导效应指数(I)成S形曲线关系。这种方法的特点是用原子电负性表达基团电负性,是根据分子结构最根本的原子特性来计算基团常数。虽然布朗斯台德(Bronsted)、哈梅特(Hammett)以及塔夫脱(Taft)等化学家在三十年代已经提出了某些基团常数,但都是由实验个别指定的。 诱导效应指数的研究论文和专著发表之后,引起国内外广泛重视。1963年美国柯亨(Cohn)等主编的《物理有机化学的进展》第二卷中详细引证了这项成果,并指出“蒋戴文中列举的大量物化性质的数据以及诱导效应指数I与Taftσx之间有很好的关联,都表明这篇论文值得重视……”1984年美藉华裔学者凌宁博士在他著的《生命的科学基础》一书中详细介绍了这个理论,并给予很高的评价。他写道:“蒋和戴以最基本的方式对诱导效应进行了探讨。他们不仅提出了一整套新的,叫作诱导效应指数的常数,而且提供了计算任何基团的诱导效应指数的方法和公式,所依据的则是原子的电负性和共价键的键长等一些已知的参数。”“蒋和戴关于诱导效应的研究,最引人注目的方面是它用于反应速度和平衡的预测的普适性。”1964—1987年国内外陆续发表的引用诱导效应指数的论文已有30余篇,广泛用于萃取剂、杀虫剂、杀草剂、缓蚀剂以及抗癌药物的研究中,对选择有效化合物以及预测反应速度和百分产率,起到了理论指导作用。编辑本段番茄叶挥发性物质诱导效应 以Nd┗3+┛诱导番茄叶,测定其对番茄叶挥发性物质组成和含量的影响. 结果表明,番茄叶经60 mg·L┗-1┛ Nd┗3+┛ 诱导120 h后,挥发性物质的总含量较对照组的增加57%;氧合脂类、萜类化合物、芳香族化合物的含量分别较对照组的提高73%,38%和32%. 含量最高组分(E)-2-己烯醛较对照组的提高74%. 含量显著性提高的组分还包括萜类化合物的β-水芹烯和α-石竹烯,芳香族化合物的丁子香酚,分别较对照组的提高129%,65%和309%. 不同浓度的Nd┗3+┛均可促进挥发性物质的释放,且随诱导时间呈不同的变化趋势. 一定浓度的Nd┗3+┛还可诱导番茄叶活性氧的释放以及几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶活力的提高. 说明Nd┗3+┛可能通过提高番茄叶挥发性物质的含量,以增强其抗病能力.编辑本段诱导效应 在分子中各相邻的共价键上以静电诱导方式引起的各价电子对的偏移( 键电子的偏移)。诱导效应在有机化学中是一个非常重要的理论,它在研究有机化合物的结构、有机反应机理和有机合成中起很重要的作用。 简史 1923年G.N.路易斯首先提出取代基团吸引或释放电子的作用可以在整个分子中的各键上引起价电子对移动的概念。C.K.英戈尔德等将常见的基团和原子排列成一个诱导效应强弱的定性序列。还有不少科学工作者根据化合物的物理化学性质、反应平衡常数和速率常数等方面的大量实验结果,提出了各种基团特性常数,以定量或半定量地表达基团的诱导效应强弱。其中最著名的是L.P.哈米特的取代常数 (见哈米特方程)和R.W.塔夫脱的极性取代常数 1962年蒋明谦和戴萃辰认为诱导效应不仅与成键原子的电负性有关,还与键长有关,并根据原子的电负性及其共价半径,提出用诱导效应指数来定量地表示基团的诱导效应强弱。 诱导效应的产生 诱导效应是由于一个共价键的价电子对在两原子间的不对称状态(键的极性状态),或由于一个成键原子带有电荷所引起。一个共价键价电子对的不对称共用状态是由这两个成键原子的电负性不同引起的。例如在氯乙烷分子中(结构式如[1170-01])由于氯的电负性比碳大,Cl—C键中共用电子对偏向氯原子(图中用箭头表示电子的偏移),并由此使相邻碳-碳键本来应是对称共用的电子对也往氯原子方向偏移,使碳-氢键已偏向碳原子的不对称共用电子对向碳原子进一步偏移。 当分子处于外界极化电场中,如发生化学反应的瞬间,外来的极性中心接近分子时,或分子处于静电场中,此时分子中的共价电子对的正常分布也可能发生改变。这种由于外来因素引起的电子分布状态的改变,叫做诱导极化作用,或叫动态诱导效应。这种作用决定于分子中价键的极化率和外界极化电场的强度。 以氢为基准,根据原子或基团是吸收电子的或给电子的,诱导效应可分吸电子诱导效应和给电子诱导效应二类。上例中氯原子就具有吸电子诱导效应。 诱导效应的递降率 诱导效应是一种静电诱导作用,其作用随所经距离的增大而迅速减弱。诱导效应在一个 键体系中传递时,一般认为每经过一个链上原子,即降低为原来的约三分之一[kg2]通常以或1/来表示递降率。经过个原子后,其诱导效应只有原来的(1+)。一般认为,经过三个原子后诱导作用可忽略。

聚阴离子的诱导效应

聚阴离子的诱导效应

聚阴离子的诱导效应指的是由于聚阴离子的存在,附近的正电荷离子被吸引和束缚在聚阴离子周围,从而形成一个局部的离子云。

这种局部离子云的形成称为聚阴离子的诱导效应。

聚阴离子的诱导效应可以有以下几个方面的影响:

1. 空间位阻效应:由于聚阴离子周围存在一个离子云,造成附近空间的阻碍,从而增加了离子间的空间位阻。

这种位阻效应会影响聚阴离子的运动和空间排列方式。

2. 离子极化效应:由于聚阴离子周围的离子云,会改变附近离子的电子分布,导致离子极化。

聚阴离子周围离子的极化程度取决于它们之间的距离和离子云的密度。

3. 离子云的屏蔽效应:离子云的形成可以屏蔽聚阴离子和周围环境中的其他离子之间的相互作用。

这种屏蔽效应可以在一定程度上减弱离子间的相互作用力,从而影响聚阴离子的溶解性、聚集行为以及反应性质等。

总结起来,聚阴离子的诱导效应是由于聚阴离子周围的离子云的存在,使得附近空间位阻增加、离子极化发生以及离子云的屏蔽效应产生等,从而影响离子间的相互作用和聚阴离子的性质。

共轭效应 诱导效应

共轭效应诱导效应

共轭效应和诱导效应是有机化学中非常重要的概念,它们在有机分子的结构和性质中起着关键作用。

共轭效应是指分子中共轭双键或环系统能够影响相邻原子或基团的化学性质的现象。

而诱导效应则是指分子中一个基团对另一个基团的电子密度分布产生影响的现象。

这两种效应在有机化学中常常相互作用,共同影响着分子的化学性质和反应活性。

共轭效应通常指的是共轭双键或环系统中的π电子的影响。

这些π电子能够通过共轭结构扩展到相邻的原子或基团上,从而影响它们的化学性质。

例如,苯环是一个典型的共轭系统,由于π电子的共轭作用,苯环具有稳定的化学性质和特殊的反应活性,如芳香性和亲电取代反应。

共轭效应还可以影响分子的光学性质,例如共轭双键的存在可以导致分子具有吸收紫外光的能力。

诱导效应则是由分子中原子或基团的电负性差异所导致的。

一个原子或基团的电负性越大,它对周围原子或基团的电子云的吸引力就越强,从而影响它们的电子密度分布。

例如,卤素原子对相邻碳原子的电子云产生诱导效应,使得相邻碳原子的电子密度增加,从而影响了碳原子的化学性质和反应活性。

共轭效应和诱导效应的相互作用使得有机分子具有复杂而丰富的化学性质。

科学家们通过研究和理解这些效应,可以设计和合成具有特定性质和功能的有机分子,从而在药物、材料和生物科学领域中发挥重要作用。

因此,对于有机化学研究来说,共轭效应和诱导效应是不可或缺的重要概念,它们的深入理解将推动有机化学领域的发展和创新。

诱导效应课件

⑸对羰基活性的影响

⑹对苯环亲电取代反应产生定位效应

6.烷基的诱导效应

1.诱导效应的形成

电负性

电负性表示一个原子在分子中吸引成键电子的能力。在多原子分子中,由

于两个成键原子的电负性不同,会使化学键产生极性。一个键的极性会影响到

分子的其它部分,使整个分子的电子云密度发生一定程度的改变。

δ+

③核磁共振也可以用来测定诱导效应的强弱。

质子的周围电子密度的变化,可以引起质子峰的化学位移值的变化,而电子云 密度的变化与取代基的吸电子性、供电子性相联系。化学位移δ大,电子云密度 低,取代基-I效应强。(电子密度大,屏蔽大,需要的外加磁场H大,即小;电 子密度小,屏蔽小,需要的外加磁场H小,即大。)

如Br2与乙烯的加成,Br2受到乙烯分子中π电子的影响而被极化成偶极分子:

δ+

δ-

Br

Br

按产生的效果分

⑴给(斥)电子诱导效应(+I):

δ+

CY

⑵吸电子诱导效应(-I):

δ–

CX

3.诱导效应的特点

⑴诱导效应的特点

①起源于电负性; ②是一种静电作用,在键链中传递只涉及到电子云密度分布的改变,即主要是 键的极性的改变,且极性变化一般是单一方向的; ③传递有一定限度,经过三个碳原子以后,已极微弱(短程),当经第五个碳 原子时,就观察不到诱导效应了。

2.诱导效应的分类

按产生的原因分

⑴静态诱导效应(Is):由分子本身的结构特征所产生的永久性效应,与外界

电场存在与否无关,只要是含有非氢取代基的分子都存在该效应。

δ+ δ+

δ+

δ-

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

诱导效应

1简介

诱导效应的特征是电子云偏移沿着σ键传递,并随着碳链的增长而减弱或消失。

例如,醋酸是弱酸(pKa=4.76),醋酸分子中的α-碳原子上引入一个电负性比氢强的氯原子后,能使整个分子的电子云向氯原子偏移,结果增强了羟基中氢原子的质子化,使一氯醋酸成为强酸

(pKa=2.86,酸性比醋酸强)。

2简史

1923年G.N.路易斯首先提出取代基团吸引或释放电子的作用可以在整个分子中的各键上引起价电子对移动的概念。

C.K.英戈尔德等将常见的基团和原子排列成一个诱导效应强弱的定性序列。

还有不少科学工作者根据化合物的物理化学性质、反应平衡常数和速率常数等方面的大量实验结果,提出了各种基团特性常数,以定量或半定量地表达基团的诱导效应强弱。

其中最著名的是L.P.哈米特的取代常数σ(见哈米特方程)和R.W.塔夫脱的极性取代常数σ*。

1962年蒋明谦和戴萃辰认为诱导效应不仅与成键原子的电负性有关,还与键长有关,并根据原子的电负性及其共价半径,提出用诱导效应指数来定量地表示基团的诱导效应强弱。

3比较标准

比较各种原子或原子团的诱导效应时,常以氢原子为标准。

吸引电子能力(电负性较大)比氢原子强的原子或原子团(如—X、—OH、—

NO2、—CN等)有吸电子的诱导效应(负的诱导效应),用-I表示,整个分子的电子云偏向取代基。

吸引电子的能力比氢原子弱的原子或原子团具有给电子的诱导效应(正的诱导效应),用+I表示,整个分子的电子云偏离取代基。

在诱导效应中,一般用箭头“→”表示电子移动的方向,表示电子云的分布发生了变化。

诱导效应是一种短程的电子效应,一般隔三个化学键影响就很小了。

诱导效应只改变键内电子云密度分布,而不改变键的本性。

在分子中各相邻的共价键上以静电诱导方式引起的各价电子对的偏移(σ 键电子的偏移)。

4产生

诱导效应是由于一个共价键的价电子对在两原子间的不对称状态(键的极性状态),或由于一个成键原子带有电荷所引起。

一个共价键价电子对的不对称共用状态是由这两个成键原子的电负性不同引起的。

例如在氯乙烷分子中由于氯的电负性比碳大,Cl─C键中共用电子对偏向氯原子,并由此使相邻碳-碳键本来应是对称共用的电子对也往氯原子方向偏移,使碳-氢键已偏向碳原子的不对称共用电子对向碳原子进一步偏

移。

当分子处于外界极化电场中,如发生化学反应的瞬间,外来的极性中心接近分子时,或分子处于静电场中,此时分子中的共价电子对的正常分布也可能发生改变。

这种由于外来因素引起的电子分布状态的改变,叫做诱导极化作用,或叫动态诱导效应。

这种作用决定于分子中价键的极化率和外界极化电场的强度。

以氢为基准,根据原子或基团是吸收电子的或给电子的,诱导效应可分吸电子诱导效应和给电子诱导效应二类。

上例中氯原子就具有吸电子诱导效应。

5递降率

诱导效应是一种静电诱导作用,其作用随所经距离的增大而迅速减弱。

诱导效应在一个σ 键体系中传递时,一般认为每经过一个链上原子,即降低为原来的约三分之一。

通常以ε或1/α来表示递降率。

经过n个原子后,其诱导效应只有原来的(1+α)n。

一般认为,经过三个原子后诱导作用可忽略。

6番茄诱导

以Nd┗3+┛诱导番茄叶,测定其对番茄叶挥发性物质组成和含量的影响.结果表明,番茄叶经60 mg·L┗-1┛ Nd┗3+┛诱导120 h后,挥发性物质的总含量较对照组的增加57%;氧合脂类、萜类化合物、芳香族化合物的含量分别较对照组的提高73%,38%和32%. 含量最高组分(E)-2-己烯醛较对照组的提高74%. 含量显著性提高的组分还包括萜类化合物的β-水芹烯和α-石竹烯,芳香族化合物的丁子香酚,分别较对照组的提高129%,65%和309%. 不同浓度的Nd┗3+┛均可促进挥发性物质的释放,且随诱导时间呈不同的变化趋势. 一定浓度的Nd┗3+┛还可诱导番茄叶活性氧的释放以及几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶活力的提高. 说明Nd┗3+┛可能通过提高番茄叶挥发性物质的含量,以增强其抗病能力.

7诱导效应

在分子中各相邻的共价键上以静电诱导方式引起的各价电子对的偏移(键电子的偏移)。

诱导效应在有机化学中是一个非常重要的理论,它在研究有机化合物的结构、有机反应机理和有机合成中起很重要的作用。

8指数

化学活性的定量尺度——“诱导效应指数”

1962年蒋明谦和戴萃辰提出诱导效应指数的新概念和计算任何一个非共轭化合物性能的方法:任何一个基团的诱导效应指数(I),都可以表征为原子B本身对A—B键的影响(i0),B上所带基团或原子对A—B键的累积影响(i),以及B上所带原子或基团的电荷(i±)之和:(公式见图片)

式中δ/r为极性强度,δ为两个成键原子电负性之差与电负性之和的比值,r为键长,1/α(=0.3)为诱导效应传递中的递降率,±N为原子或基团所带的电荷,r′为荷电原子的共价半径。

从这几个基本参数出发可以计算任何类型的非共轭化合物的分子结构与化学活性间明确而简单的定量关系:诱导效应指数(I)与化学活性(P),包括反应能量,反应速度常数的对数以及反应平衡常数的对数成直线关系;反应生成物产率(%)与诱导效应指数(I)成S形曲线关系。

这种方法的特点是用原子电负性表达基团电负性,是根据分子结构最根本的原子特性来计算基团常数。

虽然布朗斯台德(Bronsted)、哈梅特(Hammett)以及塔夫脱(Taft)等化学家在三十年代已经提出了某些基团常数,但都是由实验个别指定的。

诱导效应指数的研究论文和专著发表之后,引起国内外广泛重视。

1963年美国柯亨(Cohn)等主编的《物理有机化学的进展》第二卷中详细引证了这项成果,并指出“蒋戴文中列举的大量物化性质的数据以及诱导效应指数I与Taftσx之间有很好的关联,都表明这篇论文值得重

视……”1984年美藉华裔学者凌宁博士在他著的《生命的科学基础》一书中详细介绍了这个理论,并给予很高的评价。

他写道:“蒋和戴以最基本的方式对诱导效应进行了探讨。

他们不仅提出了一整套新的,叫作诱导效应指数的常数,而且提供了计算任何基团的诱导效应指数的方法和公式,所依据的则是原子的电负性和共价键的键长等一些已知的参数。

”“蒋和戴关于诱导效应的研究,最引人注目的方面是它用于反应速度和平衡的预测的普适性。

”1964—1987年国内外陆续发表的引用诱导效应指数的论文已有30余篇,广泛用于萃取剂、杀虫剂、杀草剂、缓蚀剂以及抗癌药物的研究中,对选择有效化合物以及预测反应速度和百分产率,起到了理论指导作用。