从文人心态看《聊斋志异》的文化意蕴——以《聊斋志异》中科举题材为中心

聊斋志异批判封建科举制度的文章 -回复

聊斋志异批判封建科举制度的文章-回复聊斋志异是清代作家蒲松龄创作的一部以民间传说为题材的短篇小说集。

这部作品以其独特的艺术风格和丰富的想象力而备受赞誉。

然而,从聊斋志异中我们也可以窥见中国封建科举制度的黑暗面。

科举制度是中国封建社会中的一种选拔官吏的制度,它对于封建社会的束缚和限制也显而易见。

首先,聊斋志异中描绘的官吏形象正是封建科举制度的产物。

在聊斋志异中,官吏的形象往往是腐败、无能和弱势的。

这正是因为科举制度摒弃了才能和能力,而主要以考试成绩为唯一标准来选拔官员。

这种制度使得官吏往往只追求考取高分,而忽视了实际能力的培养。

因此,当这些官吏面对现实问题时,常常显得无所适从,甚至不能解决普通民众的实际需求。

这种弊端不仅损害了治理能力,也引发了社会的不公平和不稳定。

其次,聊斋志异中的神鬼故事反映出科举制度对社会进步造成的阻碍。

科举制度要求学生背诵大量经典和古文,而忽视了实际知识和思维能力的培养。

这种教育模式使得学生们流于形式、墨守成规,对新知识和新思维缺乏开放和接受的能力。

这种思维定势无疑是对科学进步和社会发展的阻碍。

而在聊斋志异中,神鬼故事的存在也可以视为作者对这种思维定势的一种嘲讽和抗议。

神鬼故事以超自然现象为背景,虽然能够打破常规思维,但其实还是对科举制度下普通民众束缚和制约的抗议。

此外,聊斋志异中的人物形象也折射出封建科举制度的反动性质。

通常来说,封建科举制度更加看重家世背景和贵族血统,而忽视了个人能力和品德的培养。

聊斋志异中的主人公往往是贫苦、庶民出身的普通人,他们因为有一些超自然的本领而能够在世俗和权贵面前施展身手。

这可以被理解为作者对封建科举制度的一种讽刺和挑战,他试图告诉读者,理应优先考虑人才和能力,而不是社会地位和血统。

综上所述,封建科举制度是聊斋志异中的一大隐忧。

通过对聊斋志异中的内容进行分析,我们可以看到封建科举制度所带来的负面影响:官吏无能、教育定势和社会不公。

聊斋志异的神鬼故事以及主人公的形象都反映了作者对科举制度的不满和批判。

人文经济学视野下的《聊斋志异》解读

人文经济学视野下的《聊斋志异》解读摘要:人文经济学把人分为经济人和社会人两个层面。

作为经济人,蒲松龄有其个人的利益需求,《聊斋志异》中关于科举失利的若干描写,个人牢骚的意味较多,不能据以评判科举制度。

作为社会人,他痴迷和执着于艺术创造,矢志不渝地从事《聊斋志异》的写作,充分体现了蒲松龄的艺术个性;而他对中国志怪传统和文言小说叙事传统的改造,则赋予了《聊斋志异》崇高的小说史地位。

在人文经济学的视野下解读《聊斋志异》,既不忽略经济人蒲松龄在小说中的烙印,更充分关注社会人蒲松龄的主导地位,可以对作品获得更加深切的理解。

关键词:聊斋志异;蒲松龄;经济人;社会人;人文经济学“根据艺术同艺术家的关系,而不是根据它同外部自然界、或听众、或作品本身内部需要的关系,来提出和回答美学问题,这是近几十年来现代批评特有的趋势,而且仍旧是今天很多、甚或是大多数批评家的癖好。

”[1](P2)艾布拉姆斯所说的这种浪漫主义的癖好,在分析《聊斋志异》这一类具有浓郁抒情意味的作品时,具有不容忽略的优越性。

不过,从这个角度研究《聊斋志异》的学者,偏于从经济人蒲松龄的角度把握《聊斋志异》,在有所创获的同时,也形成了若干习焉不察的误解。

其中尤为引人注目的一点是:过于强调蒲松龄对科举制度的批判,并依据其描写来给科举制度定性。

英国批评家托马斯·斯特恩斯·艾略特曾将艺术家的个性分为生活个性和艺术个性两个层面,而强调艺术个性的主导地位和重要性。

他认为:“诗人所以能引人注意,能令人感到兴趣,并不是为了他个人的感情,为了他生活中特殊事件所激发的感情。

”[2](P137)“对于诗人具有重要意义的印象和经验,而在他的诗里可能并不占有地位;而在他的诗里是很重要的印象和经验,对于诗人本身,对于个性,却可能并没有什么作用。

”[2](P136)艾略特所说的“他个人的感情”,相当于“生活个性”,所说的“他诗里的感情”,相当于“艺术个性”。

从生活个性和艺术个性两个相互关联而有区别的层面来把握一个艺术家,并充分注意其艺术个性的主导地位,才是妥当的。

任选《聊斋志昇》 一篇科举题材的作品

任选《聊斋志昇》一篇科举题材的作品《聊斋志异》中有不少反映或涉及科举的篇章,深刻揭露了八股取士对人才的摧残以及科举考试中的种种弊端。

以蒲松龄的才学,做八股文可谓易于反掌,但却几乎困死场屋。

他怀着深沉的悲愤,描写了许多真才实学之士终生潦倒,而一些不学无术、胸无点墨者却因背诵程墨而中举的故事。

《叶生》中的叶生“文章词赋,冠绝当时”,却屡试不中,郁闷而死,最后只能让自己的鬼魂帮助一个邑令之子考中举人,“借福泽为文章吐气,使天下人知半生沦落,非战之罪也”。

蒲松龄也在一些篇章中指出了科举埋没人才的原因,即考官都是“乐正师旷、司库和峤”之流,不是眼瞎,便是爱钱。

《司文郎》、《于去恶》等篇章有力地抨击了考官的有目无珠;《素秋》、《神女》、《阿宝》等篇章暗示了科举考试的贿赂公行。

《司文郎》的讽刺尤为辛辣尖刻,作品写一个能从烧成灰的文章中嗅出其好坏的瞎和尚,在嗅过王生的文章后说:“君初法大家,虽未逼真,亦近似矣。

我适受之以脾。

”再嗅余杭生的文章,则咳逆数声曰:“勿再投矣!格格而不能下,强受之以鬲;再焚,则作恶矣。

”可是榜发之后,余杭生高中,而王生落第。

和尚闻讯叹道:“仆虽盲于目,而不盲于鼻;帘中人并鼻盲矣!”《于去恶》进一步揭出了这些考官鼻目双盲的底:“得志诸公,目不睹坟典,不过少年持敲门砖,猎取功名,门既开,则弃去;再司簿书十余年,即文学士,胸中尚有字耶?”庸俗利禄之徒以八股文为敲门砖,在猎取功名、掌握文柄之后,再大量录取凡庸之士。

在这种恶性循环里,“陋劣幸进而英雄失志”就成了一种必然现象。

蒲松龄对科举制度的抨击,虽然只限于揭露其弊端,但对那些只以功名利禄为念而醉心科举的人物,是有所认识和批判的。

如《王子安》中的王子安,在考试之后的醉卧中,梦见自己中了进士,殿试为翰林,便“自念不可不出耀乡里”,于是大呼长班,长班稍稍来迟,他便骤起扑打,结果摔倒在地。

作者用这个醉梦有力嘲笑了这类士子。

相反,蒲松龄对那些不肯向科举制度低头、不屑“易面目图荣耀”的士子,则给予热情的赞扬。

论《聊斋志异》的悲剧意蕴

97文学评论论《聊斋志异》的悲剧意蕴张跟丛作为文言短篇小说的巅峰之作,《聊斋志异》为我们描绘了一个奇异的鬼狐花妖世界,表面上看似充满着浪漫主义色彩,实则有着浓厚的悲剧意蕴,小说中所表现的爱情婚姻、科举仕途以及社会世情等主题,都蕴含着浓郁的悲剧色彩,《聊斋志异》堪称一部以悲为美的文学巨著。

《聊斋志异》中的悲剧意味反映了现实世界的黑暗,源于时代的创痛,又与作者的不幸密切相关。

一、爱情婚姻之悲爱情自古以来就是人类最基本的情感之一,男女之间的爱恨纠葛成为古今文学作品中的重要内容。

在《聊斋志异》近500篇作品中,有大量是描写爱情婚姻的,这一类作品所占比重最大而且描写最为精彩。

除了人与人的爱情故事,还有人与鬼、人与动植物的情爱恩怨,如《聂小倩》、《葛巾》等名篇。

作者在这些作品中除了表达对爱情婚姻的看法外,还表现了对悲情男女主人公的同情与赞美。

《宦娘》篇中,宦娘因温如春善琴,一心想与他倾心交往,但无奈自己身为女鬼,终不能以身相许,于是凄然自叹只能忍痛割爱,“阴为温撮合佳偶”。

多情的宦娘自知永不可能与深爱之人结发到老,强忍悲痛、辛酸为心爱之人寻找一份完美的姻缘,只要所爱之人幸福,自己也是幸福的。

《阿宝》这一篇也极具有悲剧意蕴。

它讲述穷书生孙子楚与阿宝的爱情悲剧。

村里大商人的女儿阿宝美妙绝伦,大家都戏谑孙子楚,让他托媒向阿宝提亲,孙子楚自不量力,居然照别人的话去做,当媒人把此事告知阿宝时,阿宝只随口戏说“若断其枝指则从之”,然而他却信以为真。

上述所体现的追求者之悲,恋爱双方彼此深爱却苦于重重阻挠而无法厮守的爱情是多么具有感伤意味。

《香玉》一篇中,牡丹花妖香玉、耐冬花妖绛雪与黄生感情深厚,香玉为妻,绛雪为友。

然而痴情的香玉却被即墨人蓝某挖走,没有了黄生的陪伴,没过几天香玉便凋零死去了,但是香玉的花之魂仍追随黄生左右。

黄生死之后,为了永远与二女长相厮守,化为无花牡丹。

于是,悲剧的张力便在美好的事物毁灭中生发出来。

又如《连城》篇中,乔生与连城的故事可称为至情,却因为连城的父亲嫌弃乔生贫穷,将女许配给了盐商之子王化成。

《聊斋志异》科举主体分析

大多 都是科 举 中人 , 而且 “ 结 局 也 常 与 科 举 仕 途 相 关联 ” l ; 有 些篇 目全 篇 没有 一 句话 提 及 科举 考 试 ,

但篇 中的人物均为读书人 , 且提及他们如何用功读 书学习 , 虽未明示, 但我们也能想到这些读书人如此

表 2 涉及科举考试的篇 目( 5 2篇 )

一

续表

切都在《 聊斋志异》 中有充分表现 。

பைடு நூலகம்

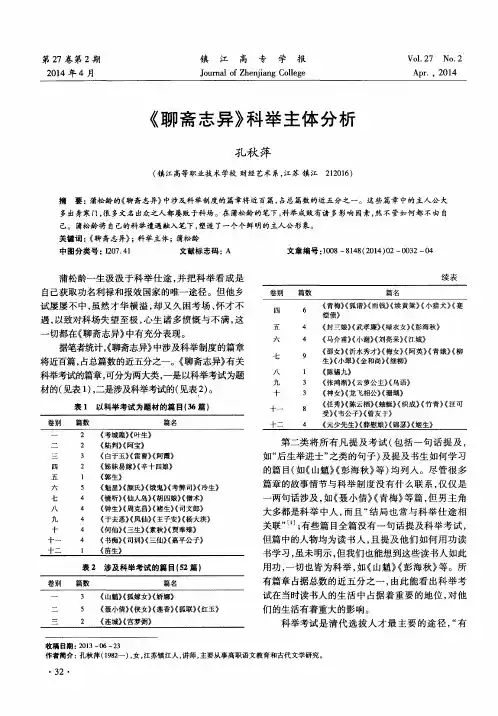

据笔者统计, 《 聊斋志异》 中涉及科举制度的篇章 将近百篇, 占总篇数的近五分之一。《 聊斋志异》 有关

科举考试 的篇章 , 可分为两大类 , 一是 以科举 考试为题 材的( 见表 1 ) , 二是涉及科举考试的 ( 见表 2 ) 。

表 1 以科举考试为题材的篇 目( 3 6篇 )

・

3 2・

清一沿明制 , 二百余 年 , 虽有 以他途进者 , 终不得与

科第 出身者 相 比。 ”

三第 一 补 博 士 弟 子员 ” J , 但 以后 “ 如 棘 闱辙 见 斥” J , 直到 7 2岁高 龄 时 , 才得 到一 个 岁 贡 的虚 名 。

蒲 松 龄孜 孜 以求 的人 生 目标 不 能 实 现 , 对此 他 怀 有

“ 文章辞赋 , 冠绝当时 ; 而所如不偶 , 困于名场” ( 《 叶 生》 ) , 就是蒲松龄的 自画像。然而蒲松龄笔下的叶 生死后还能凭借别人用 自己的文章中举 , 更是 自己

入 了北 闱 , 领 了乡荐 。这也 正是 蒲松龄 美好 的愿 望 。

这些读 书人有 的聪 慧笃 学、 文 名 出众 , 如《 叶 生》 中的叶生 “ 文章辞赋 , 冠绝 当时” [ 4 ] 8 4 ; 《 婴 宁》 中 的王子服 “ 绝慧 , 十四人泮” ; 《 连城》 中的乔生“ 少负 才名” ; 《 雷曹》 中的夏平子“ 少慧 , 十岁知名” 。 有的德行 出众 , 如《 聂小倩》 中的宁采 臣“ 廉 隅 自重” “ 信义刚直” , 对于女鬼小倩 的财色引诱不 为 所动 ; 《 雷曹》 中的乐云鹤本身并不 富裕 , 但对朋 友 的遗孀 和 孩子 倾心 相 助 。 ・ 还有些读 书人德 才兼备 , 如《 侠 女》 中的顾 生 “ 博于才艺 ……又 以母老 , 不忍离 膝下 , 惟 日为人 书 画, 受贽以 自给” ; 《 青梅》 中的张生“ 性纯孝 , 制行不 苟, 又笃 于学 ” 。

文化视野下的《聊斋志异》科第观

The View on the Imperial Examination in Strange Tales from Make-Do Studio --From the Perspective

of Culture

作者: 柴国珍

作者机构: 陕西师范大学文学院,陕西西安710062

出版物刊名: 上海大学学报:社会科学版

页码: 39-42页

主题词: 文化视野 科第观 《聊斋志异》 蒲松龄

摘要:从文化的角度,即从个体科场失意的心理与士子普遍的科举心态的层面上,从选贤用能与个体的怀才不遏层面上,从儒家传统文化的传承与八股取士的层面上,从公平竞争的科举选拔制度与试官腐败的层面上,辩证、历史与客观地审视蒲松龄的作品《聊斋志异》所表现出的科第观,重新解读《聊斋志异》的科第观所带给我们的启示。

论《聊斋志异》的反科举制度

论《聊斋志异》的反科举制度

李知文

【期刊名称】《贵州社会科学》

【年(卷),期】2003(000)001

【摘要】反对科举制度,是《聊斋志异》“孤愤”的重要表现。

科学八股是封建统治的一种统治工具,屈杀真才,禁锢思想,又是制造凶恶虎狼(贪酷官员)的一个重要途径。

作者以科场屡被黜落的强烈体验反戈一击,切中要害,是中国近代新思想的渊源。

【总页数】3页(P91-93)

【作者】李知文

【作者单位】北京市社会科学院,北京100101

【正文语种】中文

【中图分类】I2

【相关文献】

1.略谈清代小说家对科举制度的反思——以《聊斋志异》、《儒林外史》为例

2.蒲松龄的科举心态及《聊斋志异》对科举制度批判的局限

3.科举制度的特殊镜照——论《聊斋志异》中的镜描写

4.从《聊斋志异》看蒲松龄对科举制度的认识

5.试论《聊斋志异》对科举制度的批判

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

以鬼神狐怪传人情世态———浅析《聊斋志异》的主要思想内涵

以鬼神狐怪传人情世态———浅析《聊斋志异》的主要思想内涵作者:袁加鹏来源:《名作欣赏·学术版》 2018年第5期摘要:《聊斋志异》是中国清代著名小说家蒲松龄的代表作,小说中描写了大量奇趣而深刻的故事,尤其刻画了众多深入人心的神怪妖精形象。

虽然表面写妖怪,但其实旨在表现当世,所以谓之以鬼神狐怪来传人情世态。

本文就从一些经典故事来谈谈它所体现的主要思想内涵(积极方面),总的来说就是反对封建毒瘤和歌颂人的精神。

关键词:《聊斋志异》思想内涵反封建精神《聊斋志异》,简称《聊斋》,俗名《鬼狐传》,是蒲松龄描写的一部奇异故事的文言小说,其中刻画了一大批形象生动的神怪妖精。

而作者不写出真实的人物,甚至很多笔墨都不放在“人”的身上,一则是这些故事多为虚构想象,再者这样不写人而以非人的形象来传达思想情感,有时还以鬼怪反衬人,则更显得意味十足,引人深思,达到“言他物”以传情之意。

这部作品因其独特的魅力,历来受到众多学者和读者的好评。

清代学者冯镇峦评点《聊斋》,称其“当代小说家言,定以此书第一”。

当代学者郭沫若在蒲松龄故居题写了一副对联,其为:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。

”不仅因为作品以狐怪写了众多奇异有趣之事,更是因为其背后所体现出的深刻思想内涵。

小说反映了当时很多的社会现象和问题,既有对封建统治阶级和制度的揭露与批判,也有对反对封建礼教的斗争精神的歌颂,引导人们走上正确的道路。

一、反映社会黑暗,抨击封建罪恶《聊斋志异》虽是一部鬼怪小说,但其志却不在借鬼神以自娱,也非宣扬鬼神观念,这与以“实录”来“发明神之道不诬”的《搜神记》不同。

不论是如何离奇的鬼怪之事,所反映的也都是人世常态,不过是换个角度叙写,则可以免去很多不必要的麻烦,能够更加客观真实地反映当时的社会现象和问题。

作者本就和地方官府有所接触,也关注政治民情,再加之他人的见闻,其对于统治阶级的腐朽黑暗则更是深有体会。

因此,作品才会是“刺贪刺虐入骨三分”,让人触目惊心。

从《聊斋志异》和《儒林外史》看明清小说中的科举批判

文学评论·古典文学从《聊斋志异》和《儒林外史》看明清小说中的科举批判李志浩 山东管理学院摘 要:《聊斋志异》和《儒林外史》是中国在明清时期经典的小说之一。

蒲松龄的《聊斋志异》描绘了一个鬼神妖魔人的世界,是最富有创造性的小说之一,吴敬梓的《儒林外史》是古代文学讽刺小说的巅峰。

《聊斋志异》和《儒林外史》对于中国明清时期的科举制都进行了批判,本文比较了两部小说对于科举制的批判,分析了由于历史背景以及个人经历等原因导致的两部小说对于科举制批判的不同。

关键词:科举制度、背景、批判作者简介:李志浩(1989-),女,汉族,山东泰安市人,山东管理学院人文学院教学秘书、助教,研究方向:中国文学、齐鲁文化。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-09-074-02一、引言明清时代是中国古代文学的最后时期,在这个时期,产生了许多著名的小说。

从隋唐时代,中国开始了长达千年之久的科举制。

当科举制发展到明代,逐渐地形成八股文的形式,这种形式限制了人们思维的自由,许多学者对科举制进行了批判与讽刺,而《聊斋志异》和《儒林外史》从不同的角度和方面对科举制度进行了深刻的批评与讽刺,这两部小说,通过对封建制度下士人与其他人的描写以及各种手法的运用等,尽管两者批判的角度不同,但是两者都揭露了科举制的弊端,对于科举制进行了批判。

二、创作背景任何作品的创作都离不开其历史背景,只有把作品放在历史的背景下去解析与评价作品才有意义。

为了更好地去找出两部小说对于我国科举制带的批判,需要追求其创作的历史背景,才能更好地去找到两部小说对于科举制的批判。

(一)作品的背景《聊斋志异》和《儒林外史》这两部小说都是在清朝中期,《聊斋志异》大约成型于康熙年间,而《儒林外史》则成型与乾隆年间,由于《儒林外史》要晚于《聊斋志异》几十年,使得科举制的弊端更加的暴露,导致后者对于科举制的批判更加的深刻,更倾向于对于制度的批判。

聊斋

思想内容

一、《聊斋志异》中最富现实意义、最具思想价值的作 品是官绅批判小说。 二、科举批判小说最能体现《聊斋志异》作为“孤愤” 之书的特色。作者还饱含辛酸,深入揭示出八股取士、功名 利禄对封建士子灵魂的摧残、腐蚀与扭曲。 三、《聊斋志异》中数量最多、成就最高的是描写男女 情事的爱情小说。此类小说往往通过非现实的幻想世界表现 强烈的反封建礼教、反封建婚姻制度的精神,表现具有普遍 意义的爱情理想、人性理想。 四、描绘家庭伦理的矛盾纠葛,揭示各种病态社会现象 的世情小说,在《聊斋志异》中包罗最广泛、思想倾向也最 复杂。

艺术特色 鲁迅曾经说过,《聊斋志异》

是“用传奇法,而以志怪”。

1.人的性格同花妖狐媚等原型的

特征完美结合.

2.心里描写和细节点染来刻画人 物性格.

3.运用环境气氛的渲染,以烘托人

物性格,传达人物Байду номын сангаас绪.

创造意图 《聊斋自志》说: “集腋为 裘,妄续幽冥之录;浮曰载笔, 仅成孤愤之书”。 蒲松龄假虚拟狐鬼花妖故事 以抒发情怀,寄托忧愤,是他长 期处在孤独落寞境遇中的精神补 偿,他不过是将这等自遣寂寞的 诗意转化为幻想故事。

《聊斋志异》,简称 《聊斋》,俗名《鬼狐 传》,清代文言文短篇 小说集,是清代著名小说 家蒲松龄的著作。

《聊斋志异》,清代文言文 短篇小说集,是蒲松龄的代表作, 在他40岁左右时基本完成,此后 不断有所增补和修改。“聊斋” 是他的书屋名,“志”是记述的 意思,“异”指奇异的故事。 多数作品通过谈狐说鬼的手法, 对当时社会的腐败、黑暗进行了 有力批判,在一定程度上揭露了 社会矛盾,表达了人民的愿望。 但其中也夹杂着一些封建伦理观 念和因果报应的宿命论思想。

《聊斋志异》特点

1、《聊斋志异》是一部积极浪漫主义作品。它的浪漫主义精 神,主要表现在对正面理想人物的塑造上,特别是表现在由花 妖狐魅变来的女性形象上。另外,也表现在对浪漫主义手法的 运用上。作者善于运用梦境和上天入地、虚无变幻的大量虚构 情节,冲破现实的束缚,表现自己的理想,解决现实中无法解 决的矛盾。 2、《聊斋志异》受广大读者喜爱,既因为其谈狐说鬼,更因 为其充满人文关怀。跟其他古典名著相比,《三国演义》写兴 王图霸帝王将相,《水浒传》写杀富济贫英雄传奇,《红楼梦》 写诗意享乐贵族男女,《西游记》写踢天弄井神魔妖怪,这些 离普通百姓的生活都比较远,而《聊斋》关注的是中下层老百 姓,特别是关注女性。蒲松龄是写女性的行家里手,同样的人 物,他比前辈作家写得更加生动丰满。他还涉猎他人没有写过 的禁区,塑造出一个个全新的人物形象。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

聊城大学学报(社会科学版) 2011年第4期 从文人心态看《聊斋志异》的文化意蕴 以《聊斋志异》中科举题材为中心 张洪良 ,李 锋 (1.山东/11业职业学院科研处,山东淄博256414,2.淄博师范高等专科学校聊斋文化研究中心,山东淄博255130) [摘要]《聊斋志异》是中国文言短篇小说的巅峰之作,蕴含着深厚的文化意蕴。科举题材是《聊斋志异》重要内容之 与蒲松龄一生的追求息息相关,也投射出蒲松龄作为一个乡村知识分子矛盾的心态:既渴望科举成功又因屡屡 失利对科举有些厌倦从而对科举制度的某些弊端进行抨击。 [关键词]文人心态;《聊斋志异》;文化意蕴;科举题材 [中图分类号]I206.2 [文献标识码]A [文章编@-]1672--1217(2011)04--0101--03

在中国文言小说发展史上,《聊斋志异》无疑是 巅峰之作,“其文学成就之高,流传之广,影响之大, 不独大大地超越了它的先驱者,继它之后问世的这 类型的作品,也没有一部可以与之匹 敌。 ̄[1](P1 76-177)作为一部“百科全书式”的文学巨著, 《聊斋志异》是封建时代一个乡下落第书生倾其毕 生、呕心沥血的结晶,同时也是一部包罗万象且文化 意蕴丰富的经典作品。 《聊斋志异》反映的生活范围广泛,其中科举题 材是一个极为重要的方面。有人言“真正反映科举 制度、科举问题、科举黑暗的,蒲松龄是第一 人。”_2]( 。。 (段启明:文学的独创性原则——《聊斋 志异》和《儒林外史》的艺术和思想)这不仅与蒲松龄 的生活经历相关,也真实映射出一个乡下文人的心 态。 从蒲松龄一生的经历来看,科举成为他生活中 很重要的内容。但在“科举”这条路上,蒲松龄是一 个“彻底”的失败者,因科举屡试不中,愤而撰写小 说,终于写就《聊斋志异》这一传世之作,以此来发泄 心中之怒气,更为重要的是他想借“小说”这一载体 完成其在“现实”中不能完成的美好愿望。 蒲松龄生活的时代,是一个经过改朝换代的激 烈动荡后社会、人心思定、思稳的时代。他经历了明 朝的灭亡,经历了李自成领导的农民大起义,经历了 清朝人关前后的虏掠和镇压,经历了清初民族的和 农民的反清抗争。于是,在清朝相对稳定的统一和 巩固以后,许多读书人便迫不及待地幻想着通过科 举制度的途径来出仕,而蒲松龄便是他们当中很执 着的一位。因为他实在太想通过科举来博取功名, 以此实现中国古代知识分子奋斗的目标“学而优则 仕”。中国的人才选拔经历了世袭制——荐举 制——科举制三个阶段,而科举制度兴起于隋唐,是 统治阶级用来选拔和造就本阶级需要的人才所建立 的一套制度,在初期曾对社会的发展起到过积极的 推动作用,但到了明清时代,规定从《四书》、《五经》 中命题,应试学子要“代圣贤立言”,同时又有一套固 定的形式(俗称八股文),如此则使许多学子成为了 科举制度无谓的牺牲品,科举制度也成为了束缚知 识分子的利器,几乎完全丧失了它选录人才的意义, 越来越成为统治者愚民治民的工具,其弊端也越来 越明显,许多才华横溢的文人学子亦深受其害,蒲松 龄便是其中的典型代表。 为了找寻蒲松龄小说中反映“科举”的因由,我 们有必要把蒲松龄的生活经历作一个简单的回顾: 蒲松龄生于明末,长于清初,出生于一个“书香”家 庭,可其祖上科名不显。其上辈虽说“科甲相继…… 而称望者,往往指屈之” ]( ,到了其高、曾祖辈不 过是廪生、痒生,其祖父却连个秀才也不是,其父后 来干脆弃儒经商,终生也不过一个老童生。蒲松龄 幼时聪颖好学,于是蒲磐就把获取功名的希望寄托 在他身上。的确,蒲松龄一开始也不负众望,在19 岁那年,“初应童子试,即以县、府、道三第一补博士

[收稿日期]2011一o5一O6 [基金项目]山东省高校人文社科研究项目(JloWD75):《聊斋志异》的文化意蕴及其现实意义。 [作者简介]1.张洪I ̄(1966一),男,山东莒县人,山东工业职业学院科研处副教授,主要研究中国古代文学。 2.李锋(1966一),男,山东淄博人,淄博师范高等专科学校聊斋文化研究中心教授,主要研究聊斋文化、唐宋文学

1O1 万方数据弟子员,文名籍籍诸生问”。 。 名振一时。但就在 他前途一片光明之时,此后却“年年文战垂翅归,岁 岁科场遭铩羽”。直到63岁时,方才忍痛抱憾从科 举路上退了下来,其问,蒲松龄一共考了10余次;最 后终于在71岁时才援例贡生,总算弥补了他终身未 第的虚荣心。蒲松龄一生除一度游幕苏北(31岁 时,应聘为宝应县知县孙蕙的幕宾,不及一载便返 回),大多数的时问是在设帐教学(在王村毕际有家 教书长达30年)和准备科举。由此可见,科举几乎 成为了蒲松龄一生中最重要的内容,可以说,蒲松龄 直以“举子”的身份行走于社会上。 蒲松龄对于通过科举以求功名是十分重视的。 但对于科举,蒲松龄始终是痛苦的,一直在希望与失 望中挣扎,科场生涯几乎消磨了他的终生岁月,但 是,结果却毫无所得,只给他留下了一片辛酸和不平 的回忆。于是他怨恨,同时他也在期待。所以,当他 以按捺不住的愤怒心情去描写科场的种种黑暗时, 他的揭露变得非常深刻,讽刺也非常辛辣。特殊的 家庭背景加上蒲松龄自身的科举经历,使蒲松龄对 科举产生了爱恨交织的复杂情感。一方面,他无情 地揭露和Jsl:l; ̄-0科场的黑暗和堕落;另一方面,又对科 举念念不忘。这种复杂情感决定了蒲松龄不可能对 科举制度进行追根溯源式的揭露和批判。因此,在 其名著《聊斋志异》中,蒲松龄的批判焦点指向了“科 场”的不公,矛头所向,帘官自然首当其冲。 在《聊斋志异》中,帘官衡文不公,主要表现为三 种情况: 其一,“文宗不论文”。主考官虽然为文坛宗师, 却因公务繁忙而无暇论文,而将其交与手下幕客。 这些幕客“前世毫无根气,大半饿鬼道中游魂,乞食 于四方者也”。这些“幕中醉汉,不识句读”,不知埋 没了多少美玉良材,《何仙》济南书生李忭即为其中 典型代表。李生乃“好学深思之士,众属望之”,其应 试之文颇得“海内宗匠”孙太史子未的好评,认为其 文“殊无疵摘”。李生以为时任主考的朱文宗亦为文 坛宗师,“素有文名”,所见必高,自己之妙文必不致 明珠暗投。不料,“案发,竟居四等”。原来“文宗公 事旁午,所焦虑者殊不在文也”,将衡文等工作一切 置付于那些“不识句读”的“幕中醉汉”,高才如李生 者,也只有接受名落孙山的命运了。“文宗不论文” 的情况虽不多见,但如果连文坛宗师主考都不能公 平地为国家遴选人才,才高八斗的书生们只有徒呼 奈何了,科场之黑暗由此可见一斑。蒲松龄没有将 矛头指向“公事旁午”的朱文宗,却对那些“幕中醉 汉”El诛笔伐,痛恨之极。但人才选拔关乎天下读书 人的切身命运,更关乎国家之命脉,身为主考的朱文 宗竞无暇顾及,致使“陋劣幸进,英雄失志”,自有其 1 02 不可推卸的责任。正因为如此,但明伦就曾毫不客 气地批评说“所可怪者焦虑殊不在文之文宗一切置 付之耳”[ ] ∞。 其二,“小惭小进,大惭大进”。与“文宗不论文” 相较,帘官衡文不公,更多情况下是因为帘官见识浅 陋、不识文,“非不欲得佳文,特其所见鄙耳”。《贾奉 雉》讽刺试官“目不睹坟典,不过少年持敲门砖,猎取 功名,门即开,则弃去”。因此,帘内诸官评文“小惭 小进,大惭大进”,越是狗屁不通的文章,越被考官视 为上品,其不识文到了极致。《司文郎》则借双目失 明的和尚之口,大骂帘中人:“仆虽盲于目,而不盲于 鼻,帘中人并鼻盲矣”。《三生》中,蒲松龄更假兴生 之口,对不识文的帘官提出了严厉的处罚,认为“是 必掘其双睛,以为不识文之报”。荒谬无文的考官充 斥科场,掌握着天下举子的命运,令多少少年才子饮 恨考场,久困场屋,甚至郁郁而终!《叶生》中的叶生 “文章辞赋,冠绝当时,而所如不偶,困于场屋”,郁郁 而终;《素秋》中的俞士忱“目下十行,试作一艺,老宿 不能及之”,“试毕,倾慕者争录其文,相与传颂”,其 本人亦自认为“第二名不屑居也”,但竟然被黜,结果 痛而殁;《三生》中的名士兴于唐应试被黜,“愤懑 而卒”,至阴司,发现“其同病死者以千万计”!试官 衡文不公,危害以致于斯! 其三,“黄白满前,利欲熏心”。科举制度产生 后,统治者为维护其统治能够长治久安,必须最大限 度的保证科举考试的公正性和严肃性,因此往往对 科举考试的作弊者进行严厉的惩罚。清初,其处罚 更是前所未有的严厉,甚至有主考官为此丢掉了性 命。但面临着巨大的诱惑,无论是考官还是赶考的 举子,都往往铤而走险,甚至不惜以身试法。蒲松龄 所处的时代正是这样一个贿赂公行、科场暗无天日 的时代,蒲松龄一生不第,科场黑暗是一个不可忽视 的因素。正因为此,蒲松龄以他的生花妙笔,穷形尽 相地描绘了科场舞弊者的种种可恶嘴脸。《辛十四 娘》中才华横溢的冯生屈居纨绔子弟楚公子之后,是 权势的“妙用”;《司文郎》中的余杭生高中榜首,是与 其房官臭味相投:《僧术》中黄生只中副贡的故事,揭 破了科举取士的秘密:金钱的多寡直接决定着考生 名次高低的命运……就连不食人间烟火的神女都知 道被黜落功名的宋生要想恢复功名必须求助于阿堵 物:“今日学使署中,非白手可以出入者”,先后赠珠 花、白银,以为宋生“进取之资”。《考弊司》中的司主 按成例收受贿赂,无贿赂或者不丰于贿赂者,都要割 髀肉一片以足数,这是多么的肆无忌惮、多么的暗无 天日! 在揭露科场黑暗的同时,蒲松龄还饱含辛酸,写 出了科举取士给举子们所造成的种种的悲剧。其 中,《叶生》颇具代表性。《叶生》中的叶生“文章词 赋,冠绝当时”,曾受到过县令丁乘鹤的赏识,但在乡

万方数据试时却屡试不中,半生沦落(这多像作者自己呀),最 后郁闷而死。死后,魂从知己,教育其子连中三元。 在小说的最后作者借叶生之Vl说:“借福泽为文章吐 气,使天下人知半生沦落,非战之罪也,愿亦足矣。” 作者正是借叶生形象,来抒写自己心中之垒块。冯 镇峦《读聊斋杂说》在其篇末评云:“人读《相如传》, 本司马自作,腐迁取之,以入《史记》。余谓此篇即聊 斋自作小传,故言之痛心。”联系作者一生遭际,冯评 可谓切中要害。 此外,蒲松龄还通过嘲讽读书人的精神境界极 端空虚和庸俗,而反映科举制度的腐朽没落。此篇 写王子安屡试不第,在一次临近放榜时喝得大醉,片 刻间梦见自己中举人、中进士、点翰林,于是一再大 呼给报子“赏钱”,又想到应“出耀乡里”,因“长班”迟 迟而至,便“捶床顿足,大骂‘钝奴焉往?”’酒醒之后, 始知虚妄。这一种描写,确是入木三分,包含了作者 深刻的自我心理反省。篇末“异史氏”的议论总括秀 才人闱前后,忽异想成狂,忽沮丧欲死,神昏志迷的 情态,令人感慨不已,作者蒲松龄是含着眼泪嘲讽了 醉心科举功名利禄的人物,旁观者自然感到可笑,但 笑中又不能不带着悲哀!生动而形象地描绘出一个 士子参加科举考试后急切等待结果时种种变异的心 理情态。说明了科举考试在读书人心目中的重要性 以及对读书人心灵的戕害。这难道不是蒲松龄自己 的心灵观照?透露出蒲松龄一生在失望与希望之间 不断游离的心灵变动轨迹。 在批判科举弊端和危害的同时,蒲松龄也提出 了对科举考试进行改革的主张。《聊斋志异》中《于 去恶》篇就表达了他的这一思想。针对帘官的昏聩, 作品特别说明,要考首先要考试帘官。于是他借小 说中人物于去恶之口说:冥间“无论乌吏鳖官,皆考 之。能文者以内帘用,不通者不得与焉。”而“阳世所 以陋劣幸进,而英雄失志者,惟少此一考耳。”再者, 阴间文场如有“翻覆”,则有“大巡环张桓侯”来巡视, 以公允衡文,消除不平;但大巡环张桓侯三十五年才 巡阳世”。于是,篇末作者感叹道:“呜呼!三十 五年,来何暮也!”所以,冯镇峦评云:“先生老于文 场,持此至论,如闻呜咽。”由此可知,作者对于科举 制度的积弊和危害,既有比较清醒的认识,同时仍抱 有很大的幻想,他的态度始终处于矛盾之中。 《聊斋志异》中的科举题材“是直写其个人的生 活感受、体验,凝聚着他大半生的苦乐,表现着他对 现实人生的思索和憧憬。”_1l(H ’蒲松龄一生“久困 场屋”,对科场黑暗有切肤之痛,正如但明伦所说: “非过来人,不能如此真切”。也如鲁迅所言:“因为 从旧垒中来,情形看得较分明,反戈一击,易制强敌 的死命。”(《写在“坟”后面》)l_5]( ∞ 蒲松龄的才华横溢与科举考试中屡屡名落孙山 之强烈反差所造成的情绪,是贯穿于蒲松龄人生始 终的,同时也深刻地影响了他对于社会和人生的态 度、取向,以及评判。在蒲松龄48岁时,参加乡试因 “闱中越幅”而被黜,友人关情慰藉,于是他愤而赋 《大圣乐》词以志之,其中有“觉千瓢冷汗沾衣,一缕 魂飞出舍,痛痒全无”。51岁那年,蒲松龄因病未获 终试而被黜,再写《醉太平》以志之;直到73岁,县令 赠匾,宾朋致贺,他仍作《蒙朋赐贺》诗:“落拓名场五 十秋,不成一事雪盈头。腐儒也得宾朋贺,归对妻孥 梦亦羞。”所以说,蒲松龄对自己一生未第,一直耿耿 于怀。无论蒲松龄如何冷嘲热讽、穷形尽相的揭露 科场的黑暗,但其一生汲汲于科举,注定了他不可能 从根本上对科举制度的腐朽和没落进行本质的揭露 和批判.而对于科举考试的热衷以及屡遭失利,其 最痛切的感受就是整个社会不懂得爱惜人才,正如 他诗中所言:“与君共洒穷途泪,世上何人解怜才?” (《中秋微雨,宿希梅宅》(其二))“名士由来能痛饮, 世上原不解怜才?”(《九月望日有怀张历友》。 蒲松龄深受中国儒家文化的影响,因而“《聊斋 志异》植根于这样一种文化心理之中,所以无论如何 幻化,都没有脱离人生,都没有抛弃现世,都没有将 寄托于彼岸世界,而是始终不渝地面向人生现 实。,)E6](P394)“可以这样说,它的作者结撰这些奇异的 故事,是作为文学事业,以寄托情怀,期望于读者的 是能够领会其中的情趣和意蕴。”l_】j(n ∞ 科举的失利对于蒲松龄来说无疑是幸运的,因 为它直接切断了蒲松龄出仕为官的道路,使得他能 够在极为清贫的条件下,专注于他的著述,蒲松龄的 儿子蒲箬曾说,其父五十岁后,“自是我父灰心场屋 始托于著述焉。”[3](P。蚰 于是,蒲松龄所有的失 望、孤愤化为了有形的文字,寄托他那仍然向往不息 的心,成就了一代文学大师。