古建筑知识汇总

梁架分件示意图

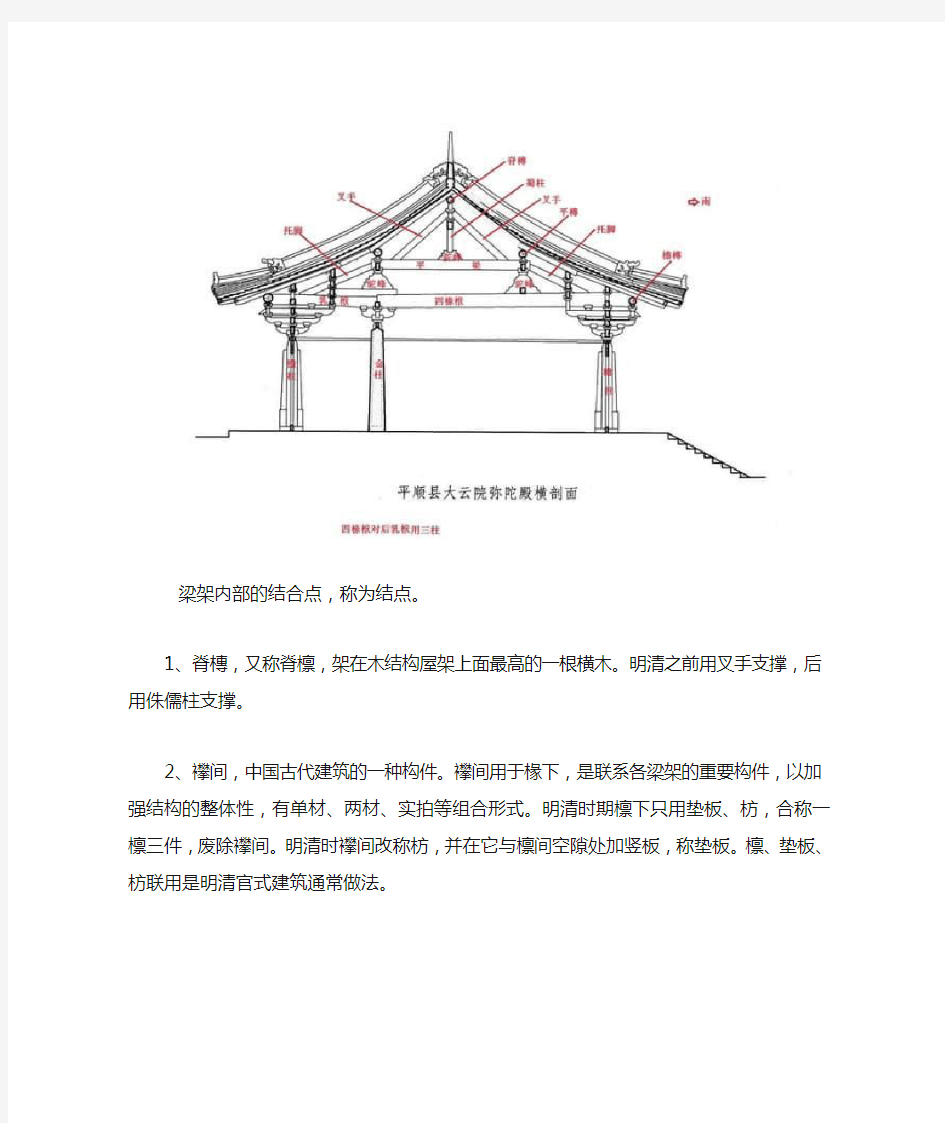

梁架内部的结合点,称为结点。

1、脊槫,又称脊檩,架在木结构屋架上面最高的一根横木。明清之前用叉手支撑,后用侏儒柱支撑。

2、襻间,中国古代建筑的一种构件。襻间用于椽下,是联系各梁架的重要构件,以加强结构的整体性,有单材、两材、实拍等组合形式。明清时期檩下只用垫板、枋,合称一檩三件,废除襻间。明清时襻间改称枋,并在它与檩间空隙处加竖板,称垫板。檩、垫板、枋联用是明清官式建筑通常做法。

山西陵川礼义镇南吉祥寺中殿(宋)殿内梁架结构

3、丁华抹颏栱,颏kē,脸的最下部分,下巴。一般在平梁之上用蜀柱、叉手与丁华抹颏栱拖脊槫。

山西陵川礼义镇南吉祥寺前殿(宋)殿内梁架结构

4、蜀柱,即瓜柱,蜀柱是宋代名称,又叫侏儒柱,意思为短柱。早期只用在平梁上,支撑脊槫,而在其他承梁处用斗栱、矮木和驼峰。蜀柱头也安斗,柱头间用襻间,柱角处装木?。

5、叉手,叉手也用在平梁上支撑脊槫。实际是一对人字型的支撑。叉手的上述用法通用于汉至唐,晚唐五代起,逐渐改用蜀柱支撑脊槫,叉手成为托在两侧的加强稳定的构件。明清时期,各梁均用瓜柱支撑,瓜柱下用角背,取消了叉手。

6、平槫,除脊槫和檐槫以外,跟脊槫平行的槫子。

7、合?(tà),置于平梁上与蜀柱交接处,可加固梁与柱的连接。明清称角背,缴背或脚背。

8、平梁,宋式建筑称谓,位于脊槫下的梁,长二椽。明清称三架梁。

山西平顺大云院弥陀殿(五代)梁架结构

9、驼峰,驼峰系用在各梁架之间配合斗栱承托梁栿的构件,因起外形似骆驼之背,故名之。驼峰有全驼峰和半驼峰之分。全驼峰又有鹰嘴、掐瓣、戾帽、卷云多种形式。半驼峰比较少见,仅山西五台山佛光寺大殿(唐)上使用了半驼峰。

山西万荣稷王庙正殿(宋金)驼峰

山西五台佛光寺东大殿梁架示意图(唐)之半驼峰

10、四椽栿,宋称谓,承传五个檩的力,长(四步)四架椽。两槫之间的水平距离称为一椽,四椽栿就是长四椽的梁,即五檩之间距离的梁。清称五架梁。

11、托脚,托脚是支撑平槫的构件。唐至元代使用较多,明清时期已极少用。

12、搭牵,又称剳牵,zhā,长一椽的梁。明清称抱头梁。

13、乳栿,长两椽的梁。

14、柱,是建筑物中垂直放置的主结构件,承托其上方构件的重量。

15、顺栿串,在最下一梁之下安于两柱之间与梁平行的枋,称顺栿串(跨空随梁枋),明清时又有紧贴梁下的枋,称随梁枋。

16、替木,起拉接作用的辅助构件,常用于对接的槫(檩)、枋之下,与檩、枋平行,用于两构件对接的接口之下,以增加连接的强度,有防止檩、枋拔榫的作用,并产生缩短跨距的作用。替木在唐宋是必用的,明清建筑已不用。

山西陵川礼义镇南吉祥寺前殿(宋)柱头铺作

17、撩檐枋,亦称橑檐枋,宋斗栱外端用以承托屋檐之枋料。此枋荷载大,故断面高度为其他枋之1倍,如用圆料,则称撩风槫,其下以小枋料或替木托之,此法多见于北方之唐(山西五台佛光寺大殿)、辽(天津蓟县独乐寺观音阁)建筑。

18、柱头枋,斗栱内泥道栱或慢栱承托的枋料,称谓柱头枋,最上的柱头枋,称为压槽枋。

19、栱眼壁,两斗栱中泥道栱、慢栱之间的墙壁,即两攒斗栱间的墙壁。

山西五台佛光寺东大殿(唐)栱眼壁

枋,在柱子之间起联系和稳定作用的水平向的穿插构件,它往往是随着梁或檩而设置。枋以其位置之不同而名称不同,在檐柱上的称为额枋,在脊瓜柱上的称为脊枋。

一般来说,枋都是沿面阔方向水平放置,而梁是沿进深方向水平放置。枋的断面多为矩形,而梁的断面为矩形或圆形。

明清建筑构架分件

1、脊檩、金檩和檐檩相当于宋式的脊槫、金槫和檐槫。

2、抱头梁、三架梁和五架梁相当于宋式的剳牵、平梁和四椽栿。

斗栱,又称斗科、欂栌,是中国木构架建筑结构的关键性部件,在横粱和立柱之间挑出以承重,将屋檐的荷载经斗栱传递到立柱。主要由方形的斗和前后左右挑出的弓形横木栱经多重交叉组合而成,它可传递荷载,将建筑物上部的重量平均分配在这承托的构架上,以分散横梁和立柱衔接的地方横梁所受的集中剪力,使梁木不易折损。每一组合称一攒。斗栱对屋檐有支撑和减震作用,也有较强的装饰性,因此,多用于较高等级建筑上。斗栱发明后逐步成为大型建筑物所不可缺少的构件,也是中国古典建筑显著特征之一。

斗栱按位置分为三类:宋式分柱头铺作(柱头之上的斗栱)、补间铺作(柱间额枋或普拍枋上的斗栱)和转角铺作(屋角柱头之上的斗栱)。清分别称柱头科、平身科、角科。

宋式铺作造栱之制华栱断面有单材、足材之分;其它各栱断面均为单材。

重栱,在泥道栱、瓜子栱上叠慢栱;单栱,没用重叠慢栱。

计心造,在跳头上有横栱;偷心造,跳头上没横栱;唐宋常用偷心,金元以后多用重栱计心。

横栱:宋式斗拱构件横向(面阔方向)摆放的栱。按所处位置不同,有泥道拱、瓜子拱、令拱、慢拱、骑栿拱、骑昂拱、绞栿拱、绞昂拱等。

1、飞子,又做飞椽,如用飞檐,即在檐椽上钉截面矩形的飞子。

2、椽子,chuán zi,是屋面基层最底层构件,垂直安放在檩木之上。椽子截面圆形,首尾钉在上下两檩上。

每一条水平长度即椽的长度间距,称为一椽或一架、一步架。

山西五台佛光寺东大殿外檐斗栱侧视图(原图转自网络,红色批注原创)

3、撩檐枋,橑檐枋、也称挑檐枋,宋代斗栱外端用以承托屋檐之枋料,在令栱上的枋。此枋荷载大,故断面高度为其他枋之1倍,如用圆料,则称撩风槫,其下以小枋料或替木托之,此法多见于北方之唐、辽建筑。

4、罗汉枋,在内外跳慢栱上,位于撩檐枋和柱头枋之间,有连接开间内各攒斗栱的作用。宋用来表示斗栱出跳,清称拽枋,分里拽和外拽。

5、柱头枋,斗栱附属构件,用于泥道栱正上方,有连接开间内各攒斗栱和传导屋面荷载的作用。

6、平棊枋,斗拱附属构件,用于里跳最里侧令栱上的枋,与井口天花相接的枋子。清称井口枋。

7、衬枋头,斗栱的附属构件,位于耍头之上与耍头平行,外端不露面,只在里端出头,交外面的撩檐枋和里面的井口枋撑住,在耍头后尾露出,常刻麻叶头。清称撑头木。

山西五台佛光寺东大殿外檐斗栱透视图(原图转自网络,红色、黑色批注原创)

8、散斗,宋代称谓,在各种横向栱(慢栱、泥道栱)的两端,开口一字形,承托上层栱或枋,方向与枋一致。清称三才升。

9、齐心斗,位于横栱中心的斗,一字开口承托上层栱或枋,方向与枋一致。清称槽升子。

10、令栱,最外(上)一跳华栱或昂之上的横栱。

11、耍头,最上一层栱或昂之上,与令栱相交而向外伸出,昂之上,切与昂平行大小相近的直木;衬方头下所用出跳木料,多为蚂蚱头状。清式称蚂蚱头。耍头前后两端都露在外面,外端多作蚂蚱头状,里端作成麻叶头状。

12、交互斗,位于横拱与华拱相交处,承托横拱和华拱传来的双向合力的拱。开口十字形。

13、慢栱,瓜子栱和泥道栱之上的横栱。

14、瓜子栱,跳头上第一层横栱。清称瓜栱。

15、泥道栱,栌斗内的第一层横栱。清称正心瓜栱。

16、骑栿栱,与栿(梁)相正交的横栱,好像骑在梁栿之上一样,上承栱或枋。

17、昂,是斗栱中斜置的构件,起杠杆作用,利用内部屋顶结构的重量平衡出挑部分屋顶的重量。有上昂和下昂之分,其中以下昂使用为多。上昂仅作用于室内、平坐斗栱或斗栱里跳之上。下昂是顺着屋面坡度,自内向外,自上而下斜置的昂。其功能是使出檐的重量通过杠杆原理与檐柱中心线以内檩、梁的重量相平衡,用于外檐。上昂是向外向上挑的受压受弯构件,昂身不过柱中心线。结构上起斜撑作用,可减少斗栱出跳。

山西晋城青莲寺藏经阁二楼柱头斗栱下昂(宋)

昂下有华头子,昂嘴批竹状。

苏州玄妙观三清殿上昂(南宋)

补间铺作透视图

补间斗栱侧视图

上海真如寺大殿内转斗栱上昂

上昂多用于内檐、外檐斗栱里跳或平座斗栱的外跳中。

18、华头子,为檐内(里转)斗栱的华栱外伸出的头子,砍削成斜向,上承昂的构件。

19、华栱,斗栱垂直(进深方向)出跳构件。宋《营造法术》曰:“或谓之‘抄栱’,miǎo又谓之‘卷头’,或谓之‘跳头’。出一跳华栱称为“一抄”,或“出一卷头”;出二跳华栱称为两抄,或出两卷头。”清叫“翘”。

20、栌斗,又名大斗,栌斗在全攒斗栱最底层,承托全攒重量的斗状方木块,开十字卯口。清称坐斗。

21、遮椽板,斗栱上方斜置或平置的木板,主要用来遮蔽上面的椽子,清称盖斗板。

22、栿, fú 即梁,宋代称谓,一般为进深方向水平放置。

23、阑额,是柱子上端联络和承重的木构件,位于柱子上端承托斗栱等。隋、唐以后移到柱间,宋代始称“阑额”。它有时两根并用,上面的一根叫(清称大额枋),下面叫由额(清称小额枋),两者之间使用由额垫板。在内柱中使用的额枋又被称作“内额”,位于柱脚处的类似木结构叫做“地栿”。清称额枋。

24、普拍枋,位于阑额之上,与阑额在断面上作‘T’字形,用来承托斗栱的木结构。四周交圈,犹如一道腰箍梁介于柱子与斗栱之间,既起拉结木构架作用,又可与阑额共同承载补间铺作。明清称为平板枋。始见于唐代,目前最早的实例为五代时期山西大云院大殿。

25、柱,是建筑物中垂直的主结构件,承托其上方构件重量。

26、柱础,或柱础石,承柱的础石,柱下的基础。它是承受屋柱压力的垫基石,使落地屋柱不致潮湿腐烂,令柱脚与地坪隔离防潮,同时,又加强柱基的承压力。

27、平棊,qí,棊同“棋”,即今之天花板,古代也叫做"承尘"。“平棋”是天花的一种,在木框间放较大的木板,板下施彩绘或贴以有彩色图案的纸,因为是由大方格组成,仰看就像一个棋盘,故得名。“平棋”这个名称是宋式天花名称的说法。

28、雀替,通常被置于建筑的横材(梁、枋)与竖材(柱)相交处,承托梁枋的木构件,可以缩短梁枋的净跨距离,减少梁与柱相接交处的向下剪力。也用在柱间的落挂下,或为纯装饰性构件。宋代称“角替”,清代称为“雀替”,“插角”或“托木”。

29、卷刹,或卷杀,宋代栱、梁、柱等构件端部作弧形(其轮廓由折线组成),形成柔美而有弹性的外观,称为卷杀。“卷”有圆弧之意,“杀”有砍削之意。

几种特殊样式斗栱:

1、把头绞项造

把头绞项造外视图(转自直立人营造学社)

最大的特点是简单,没有出跳。

把头绞项造后视图(转自直立人营造学社)

把头绞项造是一种特殊的柱梁结合方式(也可以认为是一种特殊的斗栱),没有出跳。具体做法是将内部伸出的梁栿端部砍成挑尖梁头或者耍头或昂的形式,与泥道栱直接相交于柱顶的栌斗上。泥道栱上再置两个散斗和一个齐心斗(类似于清的一斗三升),然后直接承接撩檐枋、檐檩等。该种形制出现较早,在唐宋前就有出现,宋元后基本没有出现。

古建筑知识汇总

古建筑知识汇总

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

梁架分件示意图

梁架内部的结合点,称为结点。 1、脊槫,又称脊檩,架在木结构屋架上面最高的一根横木。明清之前用叉手支撑,后用侏儒柱支撑。 2、襻间,中国古代建筑的一种构件。襻间用于椽下,是联系各梁架的重要构件,以加强结构的整体性,有单材、两材、实拍等组合形式。明清时期檩下只用垫板、枋,合称一檩三件,废除襻间。明清时襻间改称枋,并在它与檩间空隙处加竖板,称垫板。檩、垫板、枋联用是明清官式建筑通常做法。

山西陵川礼义镇南吉祥寺中殿(宋)殿内梁架结构 3、丁华抹颏栱,颏kē,脸的最下部分,下巴。一般在平梁之上用蜀柱、叉手与丁华抹颏栱拖脊槫。 山西陵川礼义镇南吉祥寺前殿(宋)殿内梁架结构

4、蜀柱,即瓜柱,蜀柱是宋代名称,又叫侏儒柱,意思为短柱。早期只用在平梁上,支撑脊槫,而在其他承梁处用斗栱、矮木和驼峰。蜀柱头也安斗,柱头间用襻间,柱角处装木?。 5、叉手,叉手也用在平梁上支撑脊槫。实际是一对人字型的支撑。叉手的上述用法通用于汉至唐,晚唐五代起,逐渐改用蜀柱支撑脊槫,叉手成为托在两侧的加强稳定的构件。明清时期,各梁均用瓜柱支撑,瓜柱下用角背,取消了叉手。 6、平槫,除脊槫和檐槫以外,跟脊槫平行的槫子。 7、合?(tà),置于平梁上与蜀柱交接处,可加固梁与柱的连接。明清称角背,缴背或脚背。 8、平梁,宋式建筑称谓,位于脊槫下的梁,长二椽。明清称三架梁。 山西平顺大云院弥陀殿(五代)梁架结构 9、驼峰,驼峰系用在各梁架之间配合斗栱承托梁栿的构件,因起外形似骆驼之背,故名之。驼峰有全驼峰和半驼峰之分。全驼峰又有鹰嘴、掐瓣、戾帽、卷云多种形式。半驼峰比较少见,仅山西五台山佛光寺大殿(唐)上使用了半驼峰。

中国古建筑常识

古建常识 一、中国古代建筑的概述 中国古建筑从原始社会开始,即以木构架为其主要结构方式,在这历史长河中,一脉相承。又在不同的历史时期,在平面布局、立面形式、构造方式、建筑风格诸方面具有不同的风格特点。可谓千姿百态、千变万化、流光异彩。 木架建筑如此长期、广泛地被作为一种主流建筑类型加以使用,必然有其内在优势。这些优势大致是: 1.取材方便 2.适应性强木架建筑是由株、梁、檀、枋等构件形成框架来承受屋面、楼面的荷载以及风力、地震力的,墙并不承重,只起围蔽、分隔和稳定柱子的作用,因此民间有“墙倒屋不塌”之谚。 3.较强的抗震性能 木构架的组成采用榫卯结合,木材本身具有的柔性加上榫卯节点有一定程度的可活动性,使整个木构架在消减地震力的破坏方面具备很多的潜力。 4.施工速度快 5.便于修缮、搬迁 中国古建筑有其完整的木构架体系。在这一体系中,以抬梁式、穿斗式为主。 抬梁式木构架至迟在春秋时代就初步完备了,后经不断提高,产生一套完整比例和做法。此种木构架特点是:柱上搁置梁头,梁头上搁置檀条,梁上在用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上,梁的总数可达3-5跟。当柱上采用斗拱是,则梁头搁置于斗拱上。这种木结构多用于北方地区及宫殿、庙宇等规模较大的建筑物。

穿斗式木架构的特点是:用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀的房架;檀条直接搁置在柱头上;沿檀条方向,在用斗枋把柱子串联起来。由此形成了一个框架。这种木框架广泛应用于江西、湖南、四川等地区。 相比之下,穿斗式木构架用料小,整体性强,但柱子排列密,只有当空间尺度不大时(如居室、杂屋)才能使用;而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁,以减少柱子的数量,取得较大的空间,所以适用于宫殿、庙宇等建筑。 需要特别指出的是斗拱的应用。所谓斗拱是在方形坐斗上用若干方形小斗与若干弓形的拱层迭装配而成的组合部件。斗拱至迟在周朝初期已有在柱上安置坐斗,承载横枋的方法。至汉朝,成组斗拱已大量用于重要建筑中,斗拱形式不止一种。经过两晋、南北朝到唐朝,斗拱式样趋于统一,并用拱的高度作为梁枋比例之基本尺度。后来匠师们将这种基本尺度逐步发展为更周密的模数制,就是宋《营造法式》所称的“材”。“材”分八等,而每等“材”又分十五分,以十分为其宽。根据建筑类型先定材的等级,然后构件的大小、长短和屋顶的举折都以“材”为标准决定。至明清,模数制在大式建筑中变为以斗口为基本权衡单位,在小式建筑或无斗拱大式中以柱径为基本权衡单位。 中国封建社会的建筑,由于等级制的关系,只有宫殿、寺庙及其它高级建筑才允许在柱上和内外檐的枋上安装斗拱。斗拱最初用以承托梁头,枋头,还用于外檐支承出檐的重量,后来才用于构架其它节点上,而出檐深度越大,斗拱层数就越多。斗拱具有结构和装饰的双重作用,因而以斗拱层数的多少表示建筑物的重要性。 二、明清建筑的主要形式 我国现存的古建筑实物中,明、清建筑站着相当大的数量,它们是我国文物

中国古建筑常识图解

中国古建筑简略图解 我国古建筑常由屋顶、基座及墙体组合,创造优美的造型,尤以屋顶造型为最。通过举折,屋顶哥哥檩和梁在高度上具有不同变化,从而使屋顶坡面上形成上陡下缓的曲面,保护屋身免受雨水浸泡。并在屋檐转角处起翘和出翘,既减轻屋顶重量,又是建筑轻巧活泼。常用的屋顶主要有庑殿、歇山、悬山、硬山、攒尖、卷棚等形式。此外还有盝顶、平顶和单坡顶等。 1、庑殿顶:屋面四坡五脊,前后屋面相交形成一条正脊,两侧屋面与前后屋面相交形成四条斜脊,俗称五脊顶。庑殿顶又有单檐和重檐之分,官式建筑中重檐庑殿顶规格最高。 2、歇山顶:从外部形式看,是悬山顶和庑殿顶的结合,形成两坡和四面坡屋顶的混合形式,有一条正脊、四条垂脊、四条斜脊,俗称九脊顶。歇山顶也有重檐与重檐之分。官式建筑中,重要大殿多采用重檐歇山顶。 3、悬山顶:屋面仅有前后两坡,一条正脊,四条垂脊,正脊两端伸出山墙。 4、硬山顶:屋面以横向正脊为界分前后两坡,左右两面山墙与屋面平齐,或高出屋面。 5、攒山顶:屋面在顶部交汇于一点,形成锥形,多在尖端置宝顶装饰。有单檐与重檐之分。 6、卷棚顶:整体外貌与硬山、悬山一样,唯一的区别是没有明显的正脊,屋顶前坡于悬山一样,唯一的区别是没有明显的正脊,屋面前坡于脊部呈弧形滚向后坡,两坡相交处呈弧形曲面。

中国古建筑屋顶可分为以下几种形式:硬山、悬山、攒尖、歇山、庑殿等五种,根据建筑等级要求分别选用;每种屋顶又有单檐与重檐、起脊与卷棚的区别;个别建筑也有采用叠顶、盔顶、十字脊歇山顶及拱顶的;南方民居的硬山屋顶多采用高于屋面的封火山墙。 其中庑殿顶、歇山顶、攒尖顶又分为单檐(一个屋檐)和重檐(两个或两个以上屋檐)两种,歇山顶、悬山顶、硬山顶可衍生出卷棚顶。 古建筑屋顶除功能性外,还是等级的象征。其等级大小依次为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶>盝顶。此外,除上述几种屋顶外,还有扇面顶、万字顶、盔顶、勾连搭顶、十字顶、穹窿顶、圆劵顶、平顶、单坡顶、灰背顶等特殊的形式。 庑殿顶,又称四阿顶,有五脊四坡,又叫五脊顶,前后两坡相交处为正脊,左右两坡有四条垂脊。重檐庑殿顶庄重雄伟,是古建筑屋顶的最高等级,多用于皇宫或寺观的主殿,如故宫太和殿、泰安岱庙天贶殿、曲阜孔庙大成殿等。单檐庑殿顶多用于礼仪盛典及宗教建筑的偏殿或门堂等处,以示庄严肃穆,如北京天坛中的祈年门、皇乾殿及斋宫、华严寺大熊宝殿等。 歇山顶,又称九脊顶,有一条正脊、四条垂脊、四条戗脊。前后两坡为正坡,左右两坡为半坡,半坡以上的三角形区域为山花。重檐歇山顶等级仅次于重檐庑殿顶,多用于规格很高的殿堂中,如故宫的保和殿、太和门、天安门、钟楼、鼓楼等。一般的歇山顶应用非常广泛,但凡宫中其他诸建筑,以及祠庙坛社、寺观衙署等官家、公众殿堂等都袭用歇山屋顶。

古建筑砖-石-瓦作基本知识

古建筑砖石做法 砖作 砖的种类: 大类举例规格 城砖大城砖480X240X130 开条砖大开条260X130X50 288X144X64 方砖金砖550X550X60 768X768X144 砖雕: 又称硬花活,一般有平雕、浮雕、透雕三种基本手法。 墙体: 砌筑类型 类别描述 细砖墙做法 干摆 采用“五扒皮”砖,讲究“磨砖对缝”,砖缝很 细,不易辨别。砌墙时不铺灰而是要灌缝。一般 用于比较重要的场合,如墙的下碱,廊心墙,影 壁等重要部位。 丝缝 采用“膀子面”砖,砖缝2~3毫米,也是用在较 为重要的场合,但一般不用于下碱。 淌白 采用“淌白砖”,砖缝4~6毫米,做法较丝缝稍 粗略 糙砌 使用未经砍磨的砖,分带刀缝和灰砌糙砖两种做 法。 碎砖墙 对砖无要求,外形不规则甚至破碎砖,用于不讲 究的墙体。

砖的摆砌 卧砖,陡板,甃砖,空斗,线道,叠涩。最常见的是卧砖做法。 砖缝的形式 名称描述 十字缝全部砖长身露明,外观灰缝较少,但墙体拉结不好。

三七缝三顺一丁做法,最为常见,外观完整性较好,墙体拉结 也较好。 梅花丁一顺一丁做法,明代建筑常见手法,墙体拉结性最好。落落丁全部丁转摆砌 几层一丁砌几层顺砖,再砌一层丁砖,常见于地方做法。 墙面艺术形式: 为了增强墙面的艺术性美观性,通常在墙面做一些变化,增加层次和线条,常见的几种做法有几种: 落膛做法:即在墙面的中间部分凹进去,形成四边高中间低的“池子”。 除了正式的落膛做法,还有在此基础上的简化的做法,如砖圈做法,砖池子(方池子和海棠池)做法。

五进五出做法:一般在墙的两端,以五层砖为一组,向上砌筑过程中,一组比它前一组收进一个丁砖长度,下一组再比这一组凸出一个丁砖长度,以此类推。墙的外边砌筑类型比墙心要细(高一个等级),如两端是淌白墙做法,墙心就可以是糙砌,甚至碎砖墙,也可以用抹灰做法。墙心抹灰又叫软心,砖砌则叫硬心。墙心一般比两端要凹进去一些。 类似的还有三出三进,五出十进,衍生出来还有圈三套五等做法。

中国古建筑术语解释及结构图样演示教学

中国古建筑术语解释及结构图样

中国古建筑术语解释及结构图样 斗拱:斗拱,是中国古代建筑上特有的构件,是由方形的斗、升、拱、翘、昂组成。它的产生和发展有着非常悠久的历史。从两千多年前战国时代采桑猎壶上的建筑花纹图案,以及汉代保存下来的墓阙、壁画上,都可以看到早期斗拱的形象。按使用部位分,它可以分为内檐斗拱、外檐斗拱、平座斗拱。外檐斗拱中,又可分为柱头科斗拱(用于柱头位置上的斗拱)、角科斗拱(用于殿堂角上的斗拱)和平身科头拱。斗拱在中国古建筑中起着十分重要的作用,主要有三个方面: 一、它位于柱与梁之间,由屋面和上层构架传下来的荷载,要通过斗拱传给柱子,再由柱传到基础,因此,它起着承上启下,传递荷载的作用。 二、它向外出挑,可把最外层的桁檀挑出一定距离,使建筑物出檐更加深远,造形更加优美、壮观。三、它构造精巧,造形美观,如盆景,似花兰,又是很好的装饰性构件。举架:中国古代建筑中确定屋顶曲面曲度的方法。古代建筑梁架层叠加高时,用举架方法使屋顶的坡度越往上越陡,呈凹曲面,以利于屋面排水和檐下采光。在北方宫式建筑中,规定各种大小建筑的檐步架都是五架(即步架举高和步架长度之比等于5∶10),飞椽为三五举,其余

各步架之间的举高,取决于房屋的大小和檩数的多少。采用举架方法建造的屋顶在古代建筑中独树一帜。 庑殿:中国古代建筑中的一种形式,是中国古代建筑中至高无上的建筑形式。在封建社会,庑殿建筑实际上已经成为皇家建筑之外,其它官府、衙属、商埠、民宅等等,是绝不允许采用庑殿这种建筑形式的。庑殿建筑的这种特殊政治地位决定了它用材硕大、体量雄伟、装饰华贵富丽,具有较高的文物价值和艺术价值。庑殿建筑屋面有四大坡,前后坡屋面相交形成一条正脊,两山屋面与前后屋面相交形成四条垂脊,故庑殿又称四阿殿、五脊殿。唐代以前,正脊短小,四面坡深,明代以后正脊加长。悬山:屋面两坡五脊,一条正脊,四条垂脊。正脊两端伸出山墙,与脊头平齐顺垂脊修造外沿以保护檀头不受风雨的侵蚀。(屋面双坡,两侧伸出山墙之外。屋面上有一条正脊和四条垂脊,又称挑山顶。) 歇山式:是紧随其后的高级的屋顶形式。这样的屋顶也好辨认,从侧面看,向下的两条脊好像是在半路上歇了一下,然后就改变了方向,折向另一个方向延伸出去了,所以侧面的上半部形成了一个类似三角形的样子。歇山式的

中国古建筑基础知识

中国古建筑基础知识- 古建保护与修复 中国古代建筑的基本特征 1.建筑外形上的特征:具有屋顶,屋身与台基三部分。 2.建筑结构的特征:木构架结构(木构架:屋顶与屋身部分的骨架)。 基本做法:以立柱与横梁组成构架,四根柱子组成一间,一栋房子有几个间组成。 3.建筑群体布局的特征:组合原则:以院子为中心,四面布置建筑物,每个建筑物的正面都面向院子,并在这一面设门窗。规模较大的建筑由若干个院子组成。 有显著的中轴线,线上布置主要的建筑物,两侧的次要建筑多作对称的布置。 4.建筑装饰及色彩的特征 装饰细部:梁枋,斗拱,檩椽等结构构建经艺术加工发挥装饰作用。 色彩:古代建筑中最显著特征之一。宫殿庙宇中黄色琉璃瓦顶,朱红色屋身,檐下阴影里用蓝绿色略加点金,在衬以白色石台基,轮廓鲜明富丽堂皇。一般住宅中用青灰色的砖墙瓦顶,或用粉墙瓦檐,木柱,梁枋门窗等多用黑色,褐色或本色木面。 彩画:建筑装饰中的重要部分。做在檐下及室市内的梁,枋,斗拱,天花及柱头上。构图密切结合构件本身的形式,色彩丰富。明清时期常用的有与玺彩画,旋子彩画与苏式彩画。 藻井:中国传统建筑中天花板上的一种装饰。名为“藻井”, 含有五行以水克火,预防火灾之义。一般都在寺庙佛座上或宫殿的宝座上方。就是平顶的凹进部分,有方格形、六角形、八角形或圆形,上有雕刻或彩绘,常见的有“双龙戏珠”。 屋顶 中国古典建筑的外观特征极为明显,都由屋顶、屋身、台基三部分组成,史称“三段式”。三段式之中以大屋顶最为典型。中国古代建筑,在形态上的显著特征就是大屋顶。中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,最显著的特征就是屋顶的流畅的曲线与飞檐,最初的功能就是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展成等级的象征。从汉代初得雏形至明清规格化,屋顶形式经历了漫长的演变历程,形成了完整的体系。中国古代建筑造型优美,尤其以屋顶造型最为突出,主要有庑殿、

古建小常识

基本知识: 古建行当中传下来句俗话叫做 三砖五瓦: 指大式黑活正脊所用砖件 ( 不用脊筒子做法的 ) 三砖 : 指胎子砖、元混砖、通天板 ( 又称斗板砖 ) 五瓦 : 指头层混砖之下的两层瓦条 , 通天板上下各一层瓦条 , 眉子下口一层瓦条 ( 形同脊筒子 ) 又叫软脊筒子做法。 七水:指散水、披水、吃水、砸水、泛水(台明、坎墙上踏板黑活眉子)、回水、滴水。 八木:1 、撑头木 : 檐部耍头之上,挑檐桁之下与挑檐枋持平。 2 、枕头木 : 屋角檐桁之上 , 翼角椽之下。 3 、踏脚木 : 歇山大木两山承托草架柱子之木。 4 、扶脊木 : 脊檩之上 , 承托脑椽上端之木。 5 、棱角木 : 屏门望板之下 , 用以起脊之木。 6 、檐边木 : 滴珠板背后 , 木楼板之下横木。 7 、替木 : 双步梁与山柱相连接处,在梁下所施之木 ,檩之下。 8 、过木 : 墙体门、窗口上纵向所用之木。 九杆尺:1 爬尺、 2 方尺、 3 活尺、 4 平尺、 5 手尺、 6 五尺、 7 矩尺、8 门尺、 9 天平尺。 十三块石头:1 柱顶石、 2 土衬石、 3 角柱石、 4 踏垛石、 5 腰线石、 6 挑檐石、 7 阶条石 ( 台明 ) 、 8 砚窝石、 9 如意石、 10 槛垫石、11 分心石、 12 元宝石、 13 门枕石。 九浆:1 青浆、2 白浆、 3 月白浆、 4 桃花浆、 5 江(糯)米浆、6 烟子浆、7 砖灰浆、 8 铺浆、 9 红浆。 十八灰:1 白灰、 2 青灰、 3 泼灰、 4 泼浆灰、 5 煮浆灰、 6 老浆灰、7月白灰、 8 麻刀灰、 9 素灰、 10 花灰、 11 油灰、 12 纸筋灰、 13 砖灰(药)、14 花秸灰、15 熬炒灰、16 软浇灰、17 黄米灰、18 葡萄灰。是古建中经多年使用而行之有效的传统材料 , 近年来有的虽然被新代替 , 但大体上仍未离开这些灰浆。

中国古建筑基础知识

中国古建筑基础知识 - 古建保护与修复 中国古代建筑的基本特征 1.建筑外形上的特征:具有屋顶,屋身和台基三部分。 2.建筑结构的特征:木构架结构(木构架:屋顶和屋身部分的骨架)。 基本做法:以立柱和横梁组成构架,四根柱子组成一间,一栋房子有几个间组成。 3.建筑群体布局的特征:组合原则:以院子为中心,四面布置建筑物,每个建筑物的正面都面向院子,并在这一面设门窗。规模较大的建筑由若干个院子组成。有显著的中轴线,线上布置主要的建筑物,两侧的次要建筑多作对称的布置。 4.建筑装饰及色彩的特征 装饰细部:梁枋,斗拱,檩椽等结构构建经艺术加工发挥装饰作用。 色彩:古代建筑中最显著特征之一。宫殿庙宇中黄色琉璃瓦顶,朱红色屋身,檐下阴影里用蓝绿色略加点金,在衬以白色石台基,轮廓鲜明富丽堂皇。一般住宅中用青灰色的砖墙瓦顶,或用粉墙瓦檐,木柱,梁枋门窗等多用黑色,褐色或本色木面。 彩画:建筑装饰中的重要部分。做在檐下及室市的梁,枋,斗拱,天花及柱头上。构图密切结合构件本身的形式,色彩丰富。明清时期常用的有和玺彩画,旋子彩画和式彩画。 藻井:中国传统建筑中天花板上的一种装饰。名为“藻井”,含有五行以水克火,预防火灾之义。一般都在寺庙佛座上或宫殿的宝座上方。是平顶的凹进部分,有方格形、六角形、八角形或圆形,上有雕刻或彩绘,常见的有“双龙戏珠”。 屋顶 中国古典建筑的外观特征极为明显,都由屋顶、屋身、台基三部分组成,史称“三段式”。三段式之中以大屋顶最为典型。中国古代建筑,在形态上的显著特征是大屋顶。中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,最显著的特征是屋顶的流畅的曲线和飞檐,最初的功能是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展

中国古建筑基础知识.doc

中国古建筑基础知识?古建保护与修复 中国古代建筑的基本特征 1.建筑外形上的特征:具有屋顶,屋身和台基三部分。 2.建筑结构的特征:木构架结构(木构架:屋顶和屋身部分的骨架)。 基本做法:以立柱和横梁组成构架,四根柱子组成一间,一栋房子有儿个间组成。 3.建筑群体布局的特征:组合原则:以院子为中心,四面布置建筑物,每个建筑物的正面都面向院子,并在这一而设门窗。规模较大的建筑由若干个院子组成。有显著的中轴线,线上布置主要的建筑物,两侧的次要建筑多作对称的布置。 4.建筑装饰及色彩的特征 装饰细部:梁栋,斗拱,楝椽等结构构建经艺术加工发挥装饰作用。 色彩:古代建筑中最显著特征之一。宫殿庙宇中黄色琉璃瓦顶,朱红色屋身,檐下阴影里用蓝绿色略加点金,在衬以白色石台基,轮廓鲜明富丽堂皇。一般住宅中用青灰色的砖墙瓦顶,或用粉墙瓦檐,木柱,梁杭门窗等多用黑色,褐色或本色木面。 彩画:建筑装饰中的重要部分。做在檐下及室市内的梁,杭,斗拱,天花及柱头上。构图密切结合构件本身的形式,色彩丰富。明清时期常用的有和玺彩画, 旋子彩画和苏式彩画。 藻井:中国传统建筑中天花板上的一种装饰。名为“藻井”,含有五行以水克火,预防火灾之义。一般都在寺庙佛座上或宫殿的宝座上方。是平顶的凹进部分, 有方格形、六角形、八角形或圆形,上有雕刻或彩绘,常见的有“双龙戏珠”。 屋顶 中国古典建筑的外观特征极为明显,都由屋顶、屋身、台基三部分组成,史称“三段式”。三段式之中以大屋顶最为典型。中国古代建筑,在形态上的显著特征是大屋顶。中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,最显著的特征是屋顶的流畅的曲线和飞檐,最初的功能是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展成等级的象征。从汉代初得雏形至明清规格化,屋顶形式经历了漫长的演变历程,形成了完整的体系。中国古代建筑造型优美,尤其以屋顶造型最为突出,主要有院殿、歇山、悬山、硬山、攒尖、盈顶、卷棚顶等形式。屋顶使建筑物显得稳重协调,而且还增添了建筑物飞动轻快的美感。

中国古建筑之特征.doc

中国古建筑之特征 第一节中国建筑之特征 建筑之始,产生于实际需要,受制于自然物理,非着意创制形式,更无所谓派别。其结构之系统,及形式之派别,乃其材料环境所形成。古代原始建筑,如埃及、巴比伦、伊琴、美洲、及中国诸系,莫不各自在其环境中产生,先而胚胎,粗具规模,继而长成,转增繁缛。其活动乃赓续的依其时其地之气候,物产材料之供给;随其国其俗,思想制度,政治经济之趋向;更同其时代之艺文,技巧,知识发明之进退,而不自觉。建筑之规模,形体,工程、艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影;一国一族之建筑适反鉴其物质精神,继往开来之面貌。今日之治古史者,常赖其建筑之遗迹或记载以测其文化,其故因此。盖建筑活动与民族文化之动向实相牵连,互为因果者也。 中国建筑乃一独立之结构系统,历史悠长,散布区域辽阔。在军事,政治及思想方面,中国虽常与他族接触,但建筑之基本结构及部署之原则,仅有和缓之变迁,顺序之进展,直至最近半世纪,未受其它建筑之影响。数千年来无遽变之迹,渗杂之象,一贯以其独特纯粹之木构系统,随我民族足迹所至,树立文化表志,都会边疆,无论其为一郡之雄,或一村之僻,其大小建置,或为我国人民居处之所托,或为我政治、宗教、国防、经济之所系,上自文化精神之重,下至服饰、车马、工艺、器用之细,无不与之息息相关。中国建筑之个性乃即我民族之性格,即我艺术及思想特殊之一部,非但在其结构本身之材质方法而已。 建筑显著特征之所以形成,有两因素:有属于实物结构技术上之取法及发展者,有缘于环境思想之趋向者。对此种种特征,治建筑史者必先事把握,加以理解,始不至淆乱一系建筑自身优劣之准绳,不惑于他时他族建筑与我之异同。治中国建筑史者对此着意,对中国建筑物始能有正确之观点,不作偏激之毁誉。 今略举中国建筑之主要特征:

古建筑常识简介

一、古代屋顶的分类 我国古代建筑的屋顶样式非常丰富,变化多端。在古代屋顶又称为屋盖,其中屋顶式样等级有高低之分,等级低的有硬山顶、悬山顶,而庑殿顶、歇山顶级别较高。此外还有攒尖顶、卷棚顶、扇形顶、平顶、十字顶等多种形式。庑殿顶、歇山顶、攒尖顶等又有单檐、重檐(重檐就是两层或两层以上的屋檐)之别,攒尖顶则有圆形、方形、六角形、八角形等变化形式。以下主要介绍目前比较常见的六种屋顶式样: 1、硬山顶:有一条正脊和四条垂脊。这种屋型最大的特点是比较简单、朴素,只有前后两坡,而且屋顶在山墙墙头出与山墙齐平,没有伸出部分,山面裸露没有变化。(如下图所示) 2、悬山顶:与硬山顶一样有一条正脊和四条垂脊。不过它有不同于硬山顶的地 方,悬山顶在山墙处不像硬山顶那样与山墙齐平。而是伸出山墙之外,这部分伸出山墙之外顶屋顶是由下面伸出来顶檩承托的,所以悬山顶不仅有前后檐,在两侧山墙上也有出檐,因此悬山顶又叫“挑山顶”,因为其檩挑出山墙之外。(如下图所示) 3、歇山顶:是庑殿顶与硬山顶的结合,由一条正脊、四条垂脊和四条戗脊组成, 又称“九脊顶”,歇山顶不像硬山顶和悬山顶那样,由墙是有正脊处向下垂直一线。歇山顶的正脊比两端山墙之间的距离要短,因而歇山顶是在上部的正脊和两条垂脊间形成一个三角形的垂直区域,称为“山花”,在山花之下是梯

形的区域将正脊两端的屋顶覆盖。(如下图所示) 4、卷棚顶:,屋面双坡,没有明显的正脊,前后相接处不做成脊而砌成弧线形的 曲面,所以也称“元宝脊”,也就是说卷棚顶的“正脊”是弧形,与普通的人字形屋顶不一样,没有屋顶端的正脊。(如下图所示) 5、攒尖顶:没有正脊,而只有垂脊,垂脊的多少根据实际建筑需要而定,一般 双数的居多,而单数的较少。平面多为圆形或多边形,一般亭、阁、塔用此屋顶。(如下图所示) 6、庑殿顶:有一条正脊和四条垂脊,屋顶前后左右都有斜坡,非常特别,又称 为“五脊顶”。庑殿顶时中国古代建筑中等级最高的屋顶形式,所以在古代只有最尊贵的建筑物才可以使用庑殿顶,如宫殿、庙宇殿堂等。而“四阿殿顶”

全国导游基础知识:中国古建筑文化概述

《全国导游基础知识》 中国古建筑文化概述 学习资料单 中国古建筑文化概述

我国古代劳动人民在人类文明发展的漫长历史进程中,创造了光辉灿烂的建筑艺术。中国古代建筑以其独特的取材、巧妙的结构和别具风格的造型艺术在世界建筑史上占有重要地位,被称为“凝固的诗,立体的画”。 中国的建筑艺术在原始社会已经开始萌芽,到封建社会已经取得了很高的成就,并形成了一个风格独特的建筑体系。 一、中国古建筑发展简史 中国古建筑的发展历史可追溯到原始社会早期,原始人利用天然崖洞或构木为巢作为居所。到了原始社会晚期,我们北方的祖先利用黄土层为壁体修建土穴,并用木架和草泥建造简单的穴居或浅穴居,南方则出现了干栏式木构建筑。 在商代,已经有了较成熟的夯土技术,建造了规模相当大的宫室和陵幕。西周及春秋时期,营造了很多以宫市为中心的城市。原来简单的木构架,经商周以来的不断改进,已成为中国建筑的主要结构方式。瓦的出现与使用,解决了屋顶防水问题,是中国古建筑的一次重大进步。战国时期,城市规模比以前扩大,高台建筑更为发达,并出现了砖和彩画。 秦汉时期,木构架结构技术已日渐完善,其主要结构方法抬梁式和穿斗式已发展成熟。石料的使用逐步增多,东汉时出现了全部石造的建筑物,如石祠、石阙和石墓。秦汉时期还修建了空前规模的宫殿、陵墓、万里长城、驰道和水利工程。 魏晋南北朝时期,在建筑材料方面,砖瓦的产量和质量有所提高,金属材料被用作装饰。在技术方面,大量木塔的建造,显示了木结构技术的提高;砖结构被大规模地应用到地面建筑,河南登封嵩岳寺塔的建造标志着石结构技术的巨大进步;石工的雕琢技术也达到了很高的水平。大量兴建佛教建筑,出现了许多寺、塔、石窟和精美的雕塑与壁画。 隋唐时期,隋朝建造了规划严整的大兴城,开凿了南北大运河,修建了世界上最早的敞肩石拱桥-赵州桥。唐朝的城市布局和建筑风格规模宏大,气魄雄浑,长安城在隋大兴城的基础上继续经营,成为当时世界上最大的城市。在建筑材料方面,砖的应用逐步增多,砖墓、砖塔的数量增加;琉璃的烧制比南北朝进步,使用范围也更为广泛。在建筑技术方面,出现了木构架设计的标准,木构件的比例形式逐步趋向定型化,并出现了专门掌握绳墨绘制图样和施工的都料匠。建筑与雕刻装饰进一步融合,创造出了统一和谱的风格。唐朝的住宅,根据主人不同的等级,其门厅的大小、间数、架数以及装饰、色彩等都有严格的规定,体现了中国封建社会严格的等级制度。这一时期遗存下来的殿堂、陵墓、石窟、塔、桥及城市宫殿的遗址,无论布局或造型都具有较高的艺术和技术水平,雕塑和壁画

古建筑基本知识

一 .中国古建筑名词及条目 1、中国木构架体系形成于汉代,成熟于唐代,宋代在成熟化的基础上精致化,明清则达到高度成熟阶段. 2、,副阶:宋称,殿阁等个体建筑周围环绕的廊子(形成重檐屋顶),称为副阶. 3、间:四柱之间的空间或两榀梁架之间的空间(一般指第二种), 若两排柱子很近则其中间部分称之为出廊(周围廊,前后廊,前出廊,不出廊四种). 4、卷杀:对木构件曲线轮廓的一种加工方法. 5、在官式建筑的构筑形制上,区分为大木大式建筑和大木小式建筑.大式建筑主要用于坛庙,宫殿,苑囿,陵墓,城楼,府第,衙署和官修寺庙等组群的主要,次要殿屋,属于高等级建筑.小式建筑主要用于民宅,店肆等民间建筑和重要组群中的辅助用房,属于低等次建筑. 大木大、小式建筑区别为: ①间架,大式建筑开间可到九间,特例用到11间,通进深可到11架,特例到13架.小式建筑开间只能做到三五间,通进深不多于7架,一般以3,4,5架居多. ②出廊,大式建筑可用各种出廊方式,而小式建筑只能用到前后廊,不许做周围廊. ③屋顶,大式建筑可以用各种屋顶形式和琉璃瓦件.小式建筑只能用硬山,悬山及其卷棚做法-,不许用庑殿,歇山,不许做重檐,不许用筒瓦和琉璃瓦件. ④大木构件,大式建筑可以用斗拱,也可以不用.小式建筑不许用斗拱.在梁架构件中,大式建筑增添了飞椽,随梁枋,角脊,伏脊木等构件. 6、伏脊木;被脊固定于脊桁上,截面为六角形,在伏脊木两侧朝下的斜面上开椽窝以插脑椽. 伏脊木仅在明清才出现的(唐宋时期没有),且仅用于大式建筑中. 7、合角吻:重檐建筑的下檐槫(音团tuan)脊或屋顶转角处的装饰兽. 8、螭首:①传说中的怪兽,用于建筑屋顶的装饰,是套兽采用的主要形式. ②古代彝器,碑额,庭柱,殿阶上及印章上的螭龙头像. 9 、《考工记》(战国):”匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫. 一般解释为:都城九里见方,每边辟三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,东面为祖庙,西面为社稷坛,前面是朝廷宫室,后面是市场和居民区.朝廷宫室市场占地一百亩.(涂,道路.一夫,一百亩)(注意,这是<<考工记>>中记载的都城制度,左祖右社,人面朝南时,左东右西.)

古建筑砖石作基本知识

檐墙:分后檐墙和前檐墙。后檐墙有两种做法,一种是露出椽子,叫露檐出,一种是不露出椽子,叫封后檐。 封后檐要做砖檐子。 砖檐子几种基本做法: 菱角檐:头层檐+菱角+盖板 鸡嗉檐:头层檐+半混+盖板 抽屉檐:头层檐+抽屉+盖板 冰盘檐:冰盘檐是砖檐中比较精细的做法,其基本组成是直檐+半混+枭+盖板,一般做四层到八层,中间可添加炉口砖、小圆混、连珠混,砖椽子(方椽,圆椽)等,灵活配置,达到美观效果。 大檐子:指冰盘檐的其他变化型。 其他类型:除以上种类之外,还有折子檐,鸡子混,灯笼檐,八不蹭,还有多层菱角檐,等等。 砖券:有平券,半圆券,圆光券,车棚券,木梳背券等 发券:有券砖,有伏砖,统称几券几伏。 石作 1、石料种类 青白石:青白石种类宽泛,同为青白石,其纹理颜色差别很大,并且有各自的名称:青石,白石,豆瓣绿,艾叶青等。青白石质地较硬,质感细腻,不易风化,多用于宫殿建筑,还可用于雕刻石活。 汉白玉:根据质感分为水白、汉白、雪花白、青白四种。质地比较软,石纹细腻,适于雕刻。其强度、抗风化能力、耐腐蚀能力均不及青白石。 花岗石:南方花岗石主要有麻石、金山石,焦山石,北方出产多为豆渣石,虎皮石,其中虎皮石呈黄褐色。花岗石质地坚硬,不易风化,适于做台阶、阶条、护岸、地面,不易雕刻。 青砂石:青绿色,质地细软,易风化,多用于小式建筑。 花斑石:又叫五音石,呈紫红色或黄褐色,表面带有斑纹,质地较硬,花纹华丽,多用于重要宫殿,制成方砖规格,用于铺地。 2、石雕 平活:平雕,线刻 凿活:浮雕 透活:透雕 圆身:圆雕,立体雕刻 3、台基石活 台明:普通台明:高1/5檐柱高,宽1/5~3/10檐柱高。 须弥座:高1/5~1/4檐柱高,宽1/5~3/10檐柱高。 月台,配房台明应比正方低一阶。 金边:约2寸。 土衬石,陡板石,埋头,阶条石,滴水石。

古建筑知识(古建筑尺寸)

古建筑知识(古建筑尺寸) 1、面阔确定: 按门尺吉字定明间面阔尺寸;次间按明间面阔的8/10定尺寸 2、进深确定: 小式建筑不超五檩四步,七檩房则增加前后廊来处理; 大式建筑按斗拱攒数定进深 3、柱高柱径确定:柱高为明间面阔的8/10 柱径为柱高的1/11 4、收分、侧脚:小式建筑收分为柱高的1/100,大式建筑收分为柱高的7/1000;外檐柱侧脚为柱高的1/100(或7/1000),金柱和中柱均无侧脚 5、上出、下出(出水、回水):无斗拱大式或小式建筑上出为檐柱高的3/10,檐椽为上出的2/3,飞椽为上出的1/3;下出尺寸小式做法为上出的4/5,大式做法为上出的3/4 6、台明高度:小式建筑为1/5柱高或2D(D为柱径),大式建筑为挑尖梁底高的1/4 7、步架、举架:廊步架一般为4D~5D 金、脊步架一般为4D,顶步架不小于2D也不大于3D;举架小式五檩房一般为五举、七举;七檩为五举、六五举、八五举;等等 8、五架梁:高1.5D,厚1.2D或金柱径 1寸 长为四步架加2D五架梁划线程序:将已初步加工完毕的木料在迎头画上垂直平分底面的中线 在中线上分别按平水高度(即垫板高度,通常为0.8檩径)和梁头高度(通常为0.5檩径)画出平水和抬头线位置,将两端头中线、平水线、抬头线分别弹在梁长身各面、再以每面1/10的尺寸弹出梁底和侧面的滚棱线抬头线在正身又叫熊背线 同时又是侧面上棱的滚棱线梁头划线首先应按檩径大小在檩中线两侧画出檩椀宽度,在此范围内顺梁身方向分四份,中间两份为梁鼻子 两侧两份为檩椀 9、三架梁:三架梁高为0.8檩径或0.65檩径,抬头为1/2或1/3檩径三架梁用料比五架梁小(厚为五架梁的8/10,高为5/6),故需适当减小平水(垫板)和抬头(檩椀)高度 10、桁、檩:檩径一般为D或0.9D(大式带斗拱做法为4~4.5斗口) 正身长按面阔,一端加榫长按自身直径的3/10 下有重叠构件时均需做出“金盘”,金盘宽为3/10檩径 11、瓜柱及角背:脊瓜柱高为脊檩和上金檩的垂直距离减掉三架梁的抬头和熊背高度,另外再加下榫长,上面加脊檩椀高(按1/3檩径)瓜柱厚为三架梁厚的8/10,宽为一份檩径脊瓜柱上端也应留鼻子,宽度可按瓜柱宽的1/4,高同檩椀角背制作:凡瓜柱自身高度等于或大于宽度2倍时都须按角背,以怎强其稳定性角背长为一步架,高为瓜柱高的1/3~1/2 厚为自身高的1/3或瓜柱厚的1/3角背与瓜柱相交部分,在上部刻去高度的1/2,两侧做出包掩(俗称“袖”),包掩为构件厚的1/10角背与梁背迭合,两端还应栽木销固定12、抱头梁:长为廊步架加梁头长一份 高由平水(0.8檩径)、抬头(0.5檩径)、熊背(1/10梁高)三部分组成 约1.5D其后尾做半榫插入金柱,半榫长为金柱径的1/3~1/2,榫厚为梁厚的1/4梁后尾与金柱接触处肩膀有撞肩和回肩两部分,通常做法为“撞一回二”,即将榫外侧部分三份,内一份做撞肩与柱子相抵,外两份向反向画弧做回肩 13、额枋(檐枋):高D,厚0.8D,燕尾榫头部宽和长相等为1/4~3/10柱径,根部按每面宽度的1/10收分,使榫成大小头燕尾榫两侧分三等分,一份为撞肩 两分为回肩,反向画弧枋子底面的燕尾榫头部和根部均应比枋子上部每面收分1/10,使榫上大下小(称为收溜) 14、金、脊枋:一般高为0.8D,宽为0.65D,做法与额枋(檐枋)相同

古建筑基本知识

古建筑知识 1、面阔确定: 按门尺吉字定明间面阔尺寸;次间按明间面阔的8/10定尺寸。 2、进深确定: 小式建筑不超五檩四步,七檩房则增加前后廊来处理; 大式建筑按斗拱攒数定进深。 3、柱高柱径确定:柱高为明间面阔的8/10,柱径为柱高的1/11。 4、收分、侧脚:小式建筑收分为柱高的1/100,大式建筑收分为柱高的7/1000;外檐柱侧脚为柱高的1/100(或7/1000),金柱和中柱均无侧脚。 5、上出、下出(出水、回水):无斗拱大式或小式建筑上出为檐柱高的3/10,檐椽为上出的2/3,飞椽为上出的1/3;下出尺寸小式做法为上出的4/5,大式做法为上出的3/4。 6、台明高度:小式建筑为1/5柱高或2D(D为柱径),大式建筑为挑尖梁底高的1/4。 7、步架、举架:廊步架一般为4D~5D,金、脊步架一般为4D,顶步架不小于2D也不大于3D;举架小式五檩房一般为五举、七举;七檩为五举、六五举、八五举;等等。 8、五架梁:高1.5D,厚1.2D或金柱径+1寸,长为四步架加2D。五架梁划线程序:将已初步加工完毕的木料在迎头画上垂直平分底面的中线,在中线上分别按平水高度(即垫板高度,通常为0.8檩径)和梁头高度(通常为0.5檩径)画出平水和抬头线位置,将两端头中线、平水线、抬头线分别弹在梁长身各面、再以每面1/10的尺寸弹出梁底和侧面的滚棱线。抬头线在正身又叫熊背线,同时又是侧面上棱的滚棱线。梁头划线首先应按檩径大小在檩中线两侧画出檩椀宽度,在此范围内顺梁身方向分四份,中间两份为梁鼻子,两侧两份为檩椀。 9、三架梁:三架梁高为0.8檩径或0.65檩径,抬头为1/2或1/3檩径。三架梁用料比五架梁小(厚为五架梁的8/10,高为5/6),故需适当减小平水(垫板)和抬头(檩椀)高度。 10、桁、檩:檩径一般为D或0.9D(大式带斗拱做法为4~4.5斗口),正身长按面阔,一端加榫长按自身直径的3/10,下有重叠构件时均需做出“金盘”,金盘宽为3/10檩径。 11、瓜柱及角背:脊瓜柱高为脊檩和上金檩的垂直距离减掉三架梁的抬头和熊背高度,另外再加下榫长,上面加脊檩椀高(按1/3檩径)。瓜柱厚为三架梁厚的8/10,宽为一份檩径。脊瓜柱上端也应留鼻子,宽度可按瓜柱宽的1/4,高同檩椀。角背制作:凡瓜柱自身高度等于或大于宽度2倍时都须按角背,以怎强其稳定性。角背长为一步架,高为瓜柱高的1/3~1/2,厚为自身高的1/3或瓜柱厚的1/3。角背与瓜柱相交部分,在上部刻去高度的1/2,两侧做出包掩(俗称“袖”),包掩为构件厚的1/10。角背与梁背迭合,两端还应栽木销固定。

古建筑知识汇总

梁架分件示意图

梁架内部的结合点,称为结点。 1、脊槫,又称脊檩,架在木结构屋架上面最高的一根横木。明清之前用叉手支撑,后用侏儒柱支撑。 2、襻间,中国古代建筑的一种构件。襻间用于椽下,是联系各梁架的重要构件,以加强结构的整体性,有单材、两材、实拍等组合形式。明清时期檩下只用垫板、枋,合称一檩三件,废除襻间。明清时襻间改称枋,并在它与檩间空隙处加竖板,称垫板。檩、垫板、枋联用是明清官式建筑通常做法。

山西陵川礼义镇南吉祥寺中殿(宋)殿内梁架结构 3、丁华抹颏栱,颏kē,脸的最下部分,下巴。一般在平梁之上用蜀柱、叉手与丁华抹颏栱拖脊槫。 山西陵川礼义镇南吉祥寺前殿(宋)殿内梁架结构

4、蜀柱,即瓜柱,蜀柱是宋代名称,又叫侏儒柱,意思为短柱。早期只用在平梁上,支撑脊槫,而在其他承梁处用斗栱、矮木和驼峰。蜀柱头也安斗,柱头间用襻间,柱角处装木?。 5、叉手,叉手也用在平梁上支撑脊槫。实际是一对人字型的支撑。叉手的上述用法通用于汉至唐,晚唐五代起,逐渐改用蜀柱支撑脊槫,叉手成为托在两侧的加强稳定的构件。明清时期,各梁均用瓜柱支撑,瓜柱下用角背,取消了叉手。 6、平槫,除脊槫和檐槫以外,跟脊槫平行的槫子。 7、合?(tà),置于平梁上与蜀柱交接处,可加固梁与柱的连接。明清称角背,缴背或脚背。 8、平梁,宋式建筑称谓,位于脊槫下的梁,长二椽。明清称三架梁。 山西平顺大云院弥陀殿(五代)梁架结构 9、驼峰,驼峰系用在各梁架之间配合斗栱承托梁栿的构件,因起外形似骆驼之背,故名之。驼峰有全驼峰和半驼峰之分。全驼峰又有鹰嘴、掐瓣、戾帽、卷云多种形式。半驼峰比较少见,仅山西五台山佛光寺大殿(唐)上使用了半驼峰。