框架梁

从计算设置学平法之三——框架梁的计算设置介绍

一、算量基本方法:框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加

筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。

一、上部钢筋:

(一)上通长筋:上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

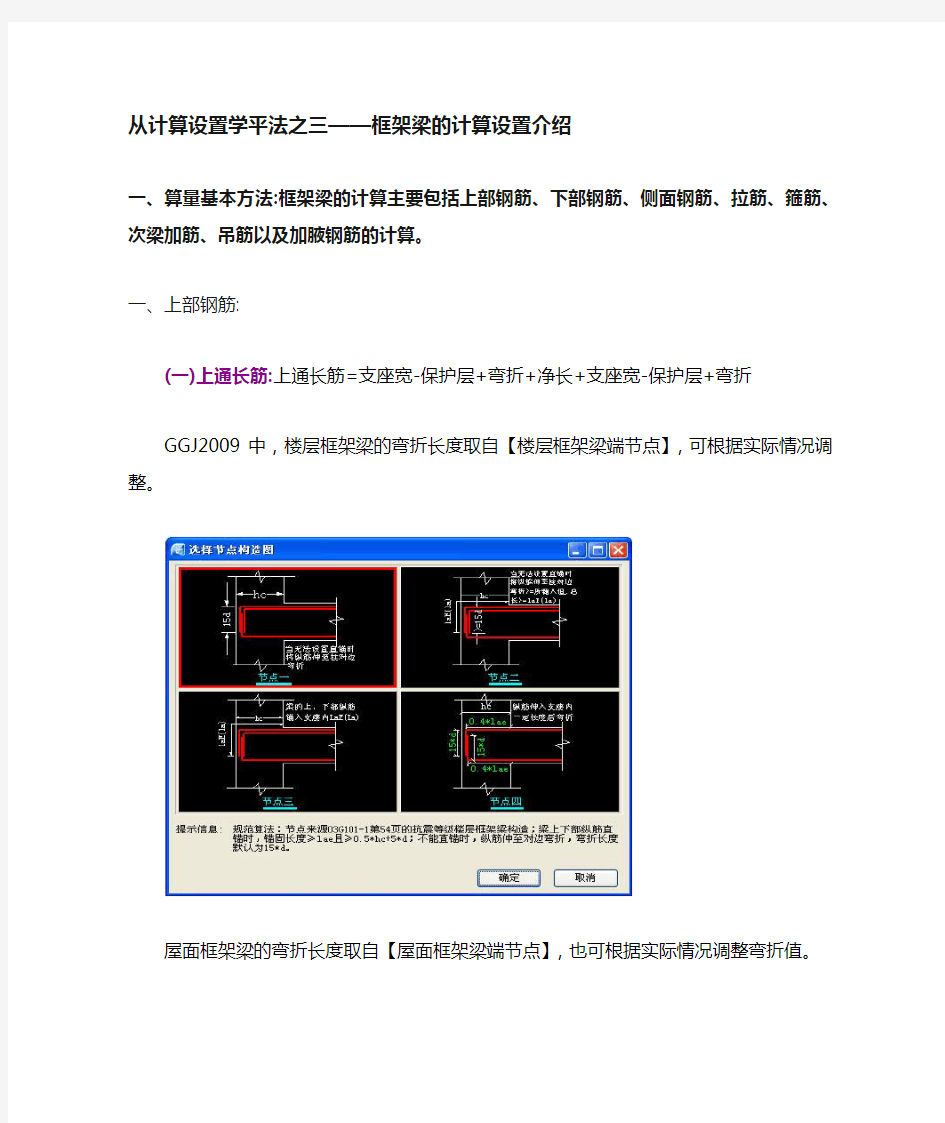

GGJ2009中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。

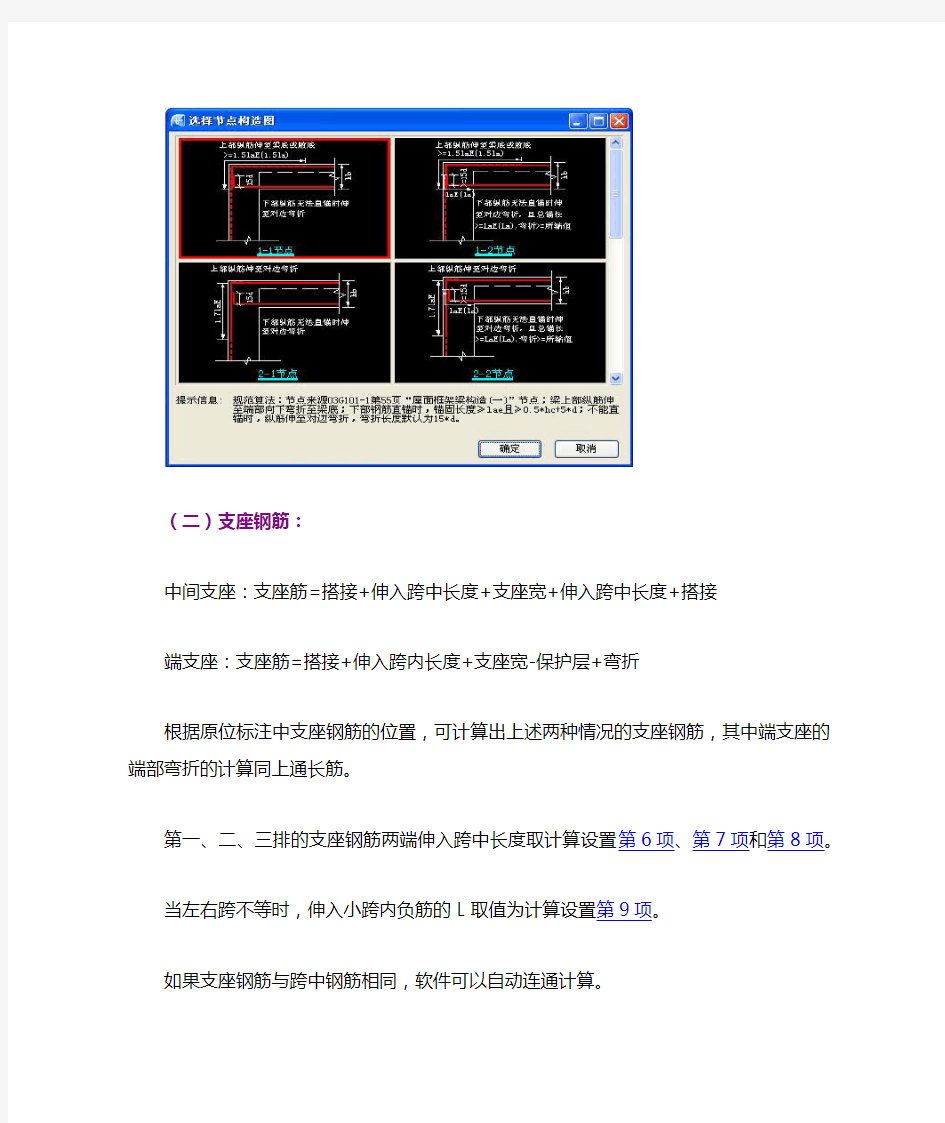

屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。

(二)支座钢筋:

中间支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽+伸入跨中长度+搭接

端支座:支座筋=搭接+伸入跨内长度+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。

第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第6项、第7项和第8项。

当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第9项。

如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。

(三)跨中钢筋:

跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。

上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第5项。

二、下部钢筋:

(一)下通长筋:下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

端支座的计算同上通长筋。

(二)下部钢筋:

(1)下部钢筋

中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚

端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。

(2)下部不伸入支座钢筋

下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离

不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第11项。

三、楼层框架梁的变截面计算:

GGJ2009中,楼层框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

四、屋面框架梁的变截面计算:

GGJ2009中,屋面框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

五、悬挑梁计算:

(一)上部第一排钢筋:

1、非弯起钢筋:悬挑端上部第一排纵筋伸至悬挑端部的弯折长度应读取计算设置中所设置的数值,

取计算设置中第34项(默认按12*d计算):

2、弯起钢筋: 当梁高<=800,弯起角度为45°; 当梁高>800,弯起角度为60°

(二)上部第二排钢筋的计算:伸入跨内的长度,取自计算设置第35项;

(三)下部钢筋:伸入支座内的长度,取计算设置第36项

六、侧面钢筋:

(一)侧面构造筋:

侧面构造筋=锚固+净长+锚固.

侧面构造筋的锚固长度取计算设置的第14项;侧面构造筋的搭接长度取计算设置的第15项(二)侧面受扭筋:侧面受扭筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折

(三)拉筋:

拉筋配置取计算设置第16项

N=[ceil(l净-2*起步距离)/(箍筋非加密间距*2)+1]*n(排数)

注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第21项所设定的值进行计算(2)计算拉筋长度时应取梁原位标注时的截面宽度

(3)拉筋根数计算方式取计算设置第24项

七、箍筋:

N=ceil(l净-2*加密区长度)/非加密间距-1+2*ceil(加密区长度-起步距离)/加密间距+2注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第21项所设定的值进行计算(2)箍筋加密长度取计算设置第22项

(3)箍筋根数计算方式取计算设置第24项

八、次梁加筋:次梁两侧附加的箍筋数量应读取计算设置中第20项所设定的具体数值;

九、吊筋:吊筋=次梁宽度+2*50+2*吊筋锚固+2*斜长

十、加腋钢筋:

加腋主筋=锚固+净长+锚固; 加腋梁箍筋加密起始位置取计算设置第26项

二、软件计算设置:

一、公共部分:

2.纵筋搭接接头错开百分率(不考虑架立筋):

来源:03G101-1第34页和00G101第25页;

说明:提供四种选择,修改此项设置会影响钢筋的搭接长度,选择0时按00G101计算: 0; <=25%(默认选项); 50%; 100%;

影响范围:钢筋的搭接长度;

3.截面小的框架梁是否以截面大的框架梁为支座:

来源:常用算法;说明:提供两种选择:是(默认选项);否;

影响范围:框架梁与框架梁相交时,支座的判断;此项的正确设置可影响CAD识别梁时软件判断支座的准确率;

二、上部钢筋

5.上部非通长筋与架立钢筋的搭接长度:

来源:03G101-1第54页;说明:输入格式:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:架立筋的长度;

6.上部第一排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:03G101-1第54页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/3。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

7.上部第二排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:03G101-1第54页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/4。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

8.上部第三排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:常用算法;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/5。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

9.当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值:

来源:08G101-5第55页;

说明:提供三种选择:取本跨长度计算;取左右最大跨计算(默认选项);

取左右跨之和的平均值计算;影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

三、下部钢筋

11.不伸入支座的下部钢筋距支座边的距离:

来源:03G101-1第60页;说明:输入格式:数值或数值*L(L为梁净跨长);

影响范围:下部不伸入支座钢筋的长度;

12.下部原位标注钢筋做法:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择:遇支座断开(默认选项);

钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开;遇支座连续通过;

影响范围:下部钢筋的计算;

四、侧面钢筋/吊筋

14.侧面构造筋的锚固长度:

来源:03G101-1第24页;说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:侧面构造筋的长度;

15.侧面构造筋的搭接长度:

来源:03G101-1第24页;说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:侧面构造筋的长度;

16.梁侧面原位标注筋做法:默认为“遇支座断开”;

来源:常用做法;

说明:提供三种选择:1)遇支座断开;2)遇支座连续通过;3)钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开。

影响范围:梁侧面原位标注筋的计算;

17.吊筋锚固长度:

来源:03G101-1第64页;说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:吊筋长度;

18.吊筋弯折角度:来源:03G101-1第64页;说明:输入具体的角度;影响范围:吊筋长度;

五、箍筋/拉筋

20.次梁两侧共增加箍筋数量:

来源:软件设定的默认值,以便用户根据实际图纸要求设置次梁两侧箍筋数量(此处输入的数量会在识别梁的原位标注表格中体现,默认值为0、则被识别梁的次梁加筋数量为0);

说明:具体整数或整数+级别+直径(肢数),肢数为空默认与箍筋肢数相同;

影响范围:箍筋数量;

21.起始箍筋距支座边的距离:

来源:03G101-1第62页;说明:具体整数;影响范围:箍筋根数;

22.框架梁箍筋加密长度:

来源:03G101-1第62和63页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;当非抗震等级区分加密与非加密时,取抗震等级不等于1的数据;

影响范围:框架梁箍筋根数;

23.框支梁箍筋加密长度:

来源:03G101-1第67页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;当非抗震等级区分加密与非加密时,取抗震等级不等于1的数据;

影响范围:框支梁箍筋根数;

24.框架梁箍筋、拉筋根数计算方式:

来源:常用算法;

说明:提供六种选择:四舍五入+1;向上取整+1(默认选项);向下取整+1;

四舍五入;向上取整;向下取整;

当梁箍筋有两种或两种以上形式时,例如“A10@100/200”或“A8@100[1500];A10@200[2000];……”,箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算设置中的“根数计算方式”;例如梁箍筋为“A10@100/200”,那么当前跨左右两端加密区按照向上取整+1计算,中间非加密区按照向上取整-1计算。

计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。

影响范围:箍筋、拉筋根数;

25.箍筋弯勾角度:

来源:常用算法;说明:提供三种选择:135度(默认选项)、90度、180度

影响范围:箍筋长度;

26.加腋梁箍筋加密起始位置:

来源:03G101-1第60页;说明:提供两种选择:柱边;加腋端部(默认选项);

影响范围:加腋梁箍筋根数;

27.拉筋配置:

来源:03G101-1第64页;

说明:输入格式:级别+直径或级别+直径+间距;影响范围:拉筋计算;

六、基础连梁

29.多跨基础连梁上部钢筋遇中间支座:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择。 1)连续通过承台、独基;(默认值)

2)锚入承台、独基内lae; 3)锚入柱内lae;

影响范围:基础连梁遇中间支座的纵筋及箍筋计算;

30.多跨基础连梁下部钢筋遇中间支座:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择。1)连续通过承台、独基; 2)锚入承台、独基内lae;(默认值) 3)锚入柱内lae;

影响范围:基础连梁遇中间支座的纵筋及箍筋计算;

31.基础连梁在承台、独基内的箍筋间距:

来源:常用算法;

说明:具体整数。当基础连梁端节点选择按传统算法或图集算法中节点内有箍筋时,此设置项有效;影响范围:基础连梁端节点的箍筋计算;

32.基础连梁端节点根据06G101-6图集计算:默认为“否”;

来源:常用算法;

说明:提供两种选择,当选择为“否”,节点中的传统算法节点生效,见下图。软件会根据用户选择的不同节点进行计算。

选择为“是”,按图集规定计算纵筋及箍筋;

七、悬挑端

34.悬挑跨上部第一排纵筋伸至悬挑跨端部的弯折长度:

来源:03G101-1第66页;

说明:提供两种选择: 12*d(默认选项); h-2*bhc;

影响范围:悬挑跨上部第一排纵筋的长度;

35.悬挑跨上部第二排纵筋伸入跨内的长度:

来源:03G101-1第66页;说明:具体数值或数值*L(L为悬挑端净跨长);影响范围:悬挑跨上部第二排纵筋的长度;

36.悬挑跨下部钢筋锚入支座的长度:

来源:03G101-1第66页;说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:悬挑跨下部钢筋的长度;

GTJ2018 框架梁的计算

从计算设置学新平法 -----框架梁的计算学习 框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。框架梁的作用除了直接承受楼屋盖的荷载并将其传递给框柱外,还有一个重要作用,就是它和框架柱刚接形成梁柱抗侧力体系,共同抵抗风荷载和地震作用等水平方向的力 一、算量基本方法: 框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。 (一)上部钢筋: 1、上通长筋: 上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层 软件中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。来源16G101-1 第84页平法图集

图001

屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。

图002

2、支座钢筋: 中间支座:支座筋=搭接+支座宽+搭接 端支座:支座筋=净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 图003 第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第9项、第10项和第11项。 当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第12项。

如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 3、跨中钢筋: 跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第8项。 (二)下部钢筋: 1、下通长筋: 下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端支座的计算同上通长筋。 2、下部钢筋: (1)下部钢筋 中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚 端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。(2)下部不伸入支座钢筋 下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离 不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第14项。 (三)楼层框架梁的变截面计算:

梁计算公式大全

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算

梁钢筋长度计算

梁钢筋长度计算一、平法对框架梁钢筋的构造要求介绍(03G101-1)

二、框架梁在软件中的输入及计算 1、梁的构件属性设置

2、梁的集中标注输入 3、梁的原位标注 计算结果:且可以选择屋面框架梁 2b22是上部贯通筋 2b12是架立筋 抗扭腰筋需加N如 只是腰筋为4B16 梁的规范在这里

1#筋长度计算:6500+6500+400+375+375+330+330+= 两个弯钩15d*2 搭接长度 2#筋长度计算:2167+375+330=2872 (注:2167=1/3*6500) 3#筋长度计算:1625+375+330=2330 (注:1625=1/4*6500) 4#筋长度计算:2167+2167+400=4734 5#筋长度计算:1625+1625+400=3650 6#筋同2#筋7#筋同3#筋8#筋同4#筋9#筋同5#筋 10、11、12、13#筋长度计算:6500+375+850=8100 (注:850为Lae) 箍筋计算方法同柱箍筋计算方法,抗钮腰筋计算方法同上部贯通计算方法。 三、框架梁其他设置说明 (1)、当有次梁是没有吊筋只有附加筋怎么设置,且附加筋每侧只有两个附加筋怎么设置? 答:没有吊筋只有附加筋在软件吊筋的位置输入非零的数字即可(如:1)!附加筋每侧只有两个附加筋在系统高级修改为两个 (2)、下部不伸入支座钢筋软件的处理? 答:如图设置-2为梁下部有2根不伸入支座。 (3)、梁的变截面软件的处理?

(4)、加腋梁在软件怎么设置? 答:b*h1/h2 Yc1*c2 其中b为梁宽、h1为根部高度、h2端部高度、c1为腋长、c2为腋高! 四、弧型梁在软件中的处理 半径不要忘记输入 圆弧的外弧 圆弧的角度

超全面圈梁梁板钢筋计算公式

超全面的圈梁、梁、板钢筋计算公式 圈梁钢筋很简单的,分主筋和箍筋两部分 主筋计算:(梁长弯钩长搭接长(单根钢筋长每大于6米时))*设计根数*钢筋的比重 箍筋计算:梁长/设计箍筋间距*每个箍筋的长度*钢筋的比重 设计有外转角的附加钢筋时,按实际总根数*长度*比重就行啦 钢筋计算公式 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3 端支座锚固值; 第二排为Ln/4 端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc 5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc 5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc 5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc 5d } 4、腰筋

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层) 2×11.9d(抗震弯钩值) 2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/ 2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层梁高-2×保护层)*2 2×11.9d 8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距1)×2 (非加密区长度/非加密区间距-1) 1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8 d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d) 2*斜段长度次梁宽度2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=6 0° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3 中间支座值Ln/3; 第二排为:Ln/4 中间支座值Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长(Ln/3 前中间支座值) (Ln/3 后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长(Ln/4 前中间支座值) (Ln/4 后中间支座值)。

300mm 800mm框架梁计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书 000工程;工程建设地点:00;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由00担任项目经理,00担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 梁段:LL18。

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):0.20;梁截面高度D(m):0.80; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.50;梁支撑架搭设高度H(m):3.30;梁两侧立杆间距(m):0.60; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;

梁底增加承重立杆根数:0; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 3.材料参数 木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):20.00; 面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):60.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0; 梁底纵向支撑根数:2; 5.梁侧模板参数 主楞间距(mm):500;次楞根数:4; 主楞竖向支撑点数量:2; 固定支撑水平间距(mm):500; 竖向支撑点到梁底距离依次是:300mm,600mm; 主楞材料:圆钢管; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.50; 主楞合并根数:2;

框架梁模板计算书

框架梁模板(扣件钢管高架)计算书 本高支撑架计算采用PKPM施工安全设施计算软件计算。计算书中钢管全部按照Φ48×3.0计算。 本高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 计算梁段:BKL-407(3A)。高支架搭设高度为18.08米,基本尺寸为:梁截面B×D=500mm×700mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.00米,立杆的步距h=1.50米,梁底增加1道承重立杆。 一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m):0.50;梁截面高度 D(m):0.70; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.00; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.00;

梁支撑架搭设高度H(m):18.28;梁两侧立柱间距(m):0.80; 承重架支设:1根承重立杆,方木支撑垂直梁截面; 采用的钢管类型为Φ48×3; 扣件连接方式:单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.85; 2.荷载参数 模板自重(kN/m2):0.35;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):18.0; 倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.0;振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0; 3.材料参数 木材品种:杉木;木材弹性模量E(N/mm2):10000.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量E(N/mm2):9500.0; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0; 梁底纵向支撑根数:4;面板厚度(mm):18.0; 5.梁侧模板参数 主龙骨间距(mm):500;次龙骨根数:4; 主龙骨竖向支撑点数量为:2; 支撑点竖向间距为:100mm; 穿梁螺栓水平间距(mm):500; 穿梁螺栓直径(mm):M12; 主龙骨材料:钢管;截面类型为圆钢管Φ48×3.0; 主龙骨合并根数:2; 次龙骨材料:木枋,宽度50mm,高度100mm; 二、梁模板荷载标准值计算 1.梁侧模板荷载

梁配筋计算

梁 摘要: 本文总结了8*8m、6*6m 梁的线荷载设计值、梁的宽度、高度取值、梁箍筋肢距及复 合箍筋、梁弯矩算法、梁钢筋根数、定量性分析不同跨度、截面大小梁的配筋、梁的抗剪能力,总结了梁的配筋公式及设计中要注意的要点、腰筋、剪力墙连梁、pkpm 建模及梁的布置方法。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm 结构 软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共13 页。 注:本文中的一些估计并不精确,可能存在一定或较大的误差,估计荷载大小,只是 为了在设计时,心中有底,更好的去进行概念设计。在估计过程中有些公式表达得并不清楚,可以直接看结果。 2011-11-20---12-28 1.荷载: 1.1:例 假设一个8m*8m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,分割成2 个同样大小的双向板,则单边板传给主梁的线荷载标准值为22.5 KN /m,如果 是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为45 KN /m.设计值为56 KN /m(包括填充墙);假设一个6m*6m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,分割成2个同样大小的双向板,,则单边板传给主梁的线荷载标准值为16.9 KN /m,如果是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为34 KN /m.设计值为42 KN /m(包括填充墙. 1.2.定量分析: 1.2.1.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁300*800mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱 子尺寸8m*8m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.5m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.3*0.8=52 KN /m 120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.5m *2+1.2*2.96*3m =25*0.3*0.8=50 KN /m 1.2.2.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁250*600mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱 子尺寸6m*6m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.125m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.25*0.6=42 KN /m 120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.125m *2+1.2*2.96*3m +25*0.25*0.6=40KN /m。 1.2.3.总结: 一般来说,大跨度(8m)梁上线荷载设计值(包括自重,填充墙等)可以用50 KN /m 来估计;6m 跨度梁的线荷载设计值可以用40 KN /m来估计,以上估计荷载设计值均考虑了双向板传递给梁的荷载。 一般3m 高填充墙传递给梁的线荷载设计值在10-15 KN /m范围内,可以用13 KN /m来近似估计;300*800 的梁自重线荷载为6 KN /m ,250*600 的梁线荷载为 4 KN /m;梁上线荷载设计值超过了40 KN /m就可以认为是较大荷载,梁的截面应该 取大值。梁上线荷载设计值时,可以近似按每平方18 2 kN / m 的荷载大小传递给梁。

基础主梁的钢筋计算设置介绍

从计算设置学平法之七 ——基础主梁的计算设置介绍 基础主梁钢筋的计算主要是底部和顶部的贯通纵筋、底部非贯通纵筋、侧面纵向构造钢筋和箍筋的计算,算法主要来源于04G101-3; 一、算量基本方法: 一、底部和顶部贯通纵筋: (一)端部外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;上部非第一排纵筋不伸入外伸端,伸入支座对边弯折,弯折长度为12*d;计算规则来源于平法04G101-3第29页。在软件中是通过基础主梁节点设置第一项“基础主梁端部外伸构造”来设置。 注意:基础梁底部纵筋多于一排时用斜线“/”隔开,如:2B25/4B28;则表示底部最底排纵筋是4B28,底部第二排是2B25。 (二)端部无外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部无外伸时,根据平法04G101-3第29页,要求基础梁底部和顶部纵筋成对连通设置,底部和顶部多出的钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d;软件采用传统算法,底部和顶部第一排纵筋伸至对边弯折,弯折长度为h/2,其余钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d。软件中是通过基础主梁节点设置第二项“基础主梁端部无外伸构造”来设置。

(三)基础主梁顶部有高差时纵筋的计算: 下部纵筋连续通过支座;低跨上部纵筋伸入支座内,伸入长度为la;高跨上部第一排纵筋伸入低跨梁内,伸入长度为la;非第一排纵筋伸入支座内la。计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第三项“基础主梁顶有高差构造”来设置。 (四)基础主梁底部有高差时纵筋的计算: 上部纵筋贯穿支座;下部最底排纵筋伸入高跨梁内,伸入长度为la;非底排纵筋伸入支座内锚固,伸入长度为la;计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第四项“基础主梁底有高差构造”来设置,在节点设置中输入放坡角度,底部钢筋计算时会按照角度计算斜长。

框架梁中架立筋钢筋计算方法

框架梁中架立筋钢筋计算方法 1.贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 有个通长钢筋与贯通筋有点区别,通长筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 架立筋是构造配置的非受力钢筋,主要是用于固定箍筋和受力筋位置的,当配置有负筋时,架力筋可只布置在梁的跨中,两端与负筋来搭接,但也可以是贯通全梁,一般在梁的上部。 2.构造筋是满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,按规范要求所设置的钢筋为构造钢筋。 梁中腰筋(构造筋)和扭筋有什么区别 3.附加筋是按结构或构造的要求,在特定部位附加的加强钢筋。如:集中力处抗剪作用的吊筋或附加箍筋,洞口周围补强的附加绑扎短钢筋,现浇板转角处的抗裂的辐射筋等都是属于附加筋。 腰筋是纵向构造钢筋,在梁腹板(粱高减去楼板厚度)高度大于等于450mm的时候,需要配置腰筋。腰筋沿梁高两侧布置。平法中表示用G起头。 梁架力钢筋长度=梁跨净长—左边负筋伸入梁内净长—右边负筋伸入梁内净长+150*2,计算依据03G101-57页见附图,不过要注意的是支座负筋长度和梁跨净长有关系,相邻两跨梁,在计算负筋长度时应取梁跨净长值大者见附图二如果该梁的所有跨的轴线间距(支座都是居中且截面尺寸)是一样的,架立筋长度=净跨长一净跨长/3*2+150*2,这个公式就是对的,如果该梁的所有跨的轴线间距不一样,支座负筋应按大跨的1/3计算,这个公式就不正确了附图三图四你看一下就知道了

结构设计梁柱配筋计算

结构设计梁柱配筋计算 有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。 但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。 ▋直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题 1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量有可能达不到用新的as计算的钢筋量,可能造成计算配筋结果偏小。

2)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端计算的截面相对受压区高度发生变化,有可能无法满足规范要求的相对界限受压区高度,或者构造配筋要求,这样就无法保证梁构件的延性。原来计算出的受拉、受压面积是按照对应抗震等级要求下的构造面积及相对界限受压区高度双控的结果。 3)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,对于强柱弱梁的实现不利。软件中强柱弱梁的处理是按照柱端部地震作用组合下的弯矩乘以对应抗震等级下的调整系数,得到柱计算配筋。实际上梁的实际受弯承载力还应该包括在翼缘范围内板钢筋的作用,仅按照直接放大柱端组合弯矩调整系数方式很难实现强柱弱梁,如果再增大梁端受拉钢筋,由于柱钢筋不变,会进一步导致强柱弱梁更难以实现。 4)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,这也不利于梁端塑性铰机制的出现。有可能由于钢筋的增加导致梁端部实际受弯承载力大于跨中,出现梁出现塑性铰时跨中先于支座部位。规范中对梁配筋要求梁跨中弯矩不小于按照简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%,也是期望在竖向荷载下,梁跨中受弯承载力高于支座部位。如果加大梁端计算钢筋,规范这条有可能就名存实亡了。 5)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋,增大到当实际配筋大于2%时,梁端加密区的最小直径要增大2mm,因此,如果增加钢筋量有可能会导致对箍筋的配置有一定的影响,这容易被设计师忽略掉。 ▋放大柱的计算配筋会存在以下几个问题 1)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,会造成本层的抗剪承载力发生变化,有可能引起新的抗剪承载力薄弱层。在SATWE中计算楼层抗剪承载力之

梁钢筋工程量计算

第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }

4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距, 那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2); 如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算 类似首跨钢筋计算 四、悬臂跨钢筋计算 1、主筋

框架梁算量的基本方法

下面先介绍框架梁算量的基本方法,然后介绍软件中的计算设置,包括内容介绍、影响范围和平法来源。 一、算量基本方法: 框架梁的计算包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。 一、上部钢筋: 1.上通长筋: 上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 GGJ2009中,非楼层框架梁的弯折长度取自【直形非框架梁端节点】、【非框架梁上部钢筋锚入平行墙支座节点】和【弧形非框架梁端节点】,可根据实际情况调整。

2.支座钢筋: 中间支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽+伸入跨中长度+搭接端支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第2项、第3项和第4项。 当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第5项。 如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 3.跨中钢筋: 跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第1项。 二、下部钢筋: 1.下通长筋: 下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端支座的计算同上通长筋。 2.下部钢筋: (1)下部钢筋 中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚 端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 (2)下部不伸入支座钢筋 下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离 不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第6项。 三、直形非框架梁的变截面计算: GGJ2009中,直形非框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

梁计算注意事项

框架梁KL:(北科软件计算) 1.跨距为轴线间距离或给定标注长度,按照集中标注逐一填写框架梁信息。端支座处设置 清楚支座长度。一般伸入支座长度为一个支座宽度+15d,当支座长度足够直锚时,只要满足一个锚固长度即可。上部纵筋通长布置,下部纵筋在中间支座处断开。伸入中间支座长度为一个lae。 2.箍筋单根长度=梁截面周长-8*保护层厚度+2*弯钩长度。箍筋根数(等距布置情况下) =跨净距(注:第一根箍筋自跨边50起布置)/间距+1;箍筋根数(分加密区和非加密区情况下)=(加密区长度/间距+1)*2+(非加密区内箍筋根数-1)(其中,加密区长度=1.5*梁高或者500的较大值,非加密区=跨净距-加密区长度),当梁宽>=350时,箍筋为4支, 3.按规范要求,当梁高>=450时,梁侧增设腰筋,并设置拉筋,拉筋间距为箍筋非加密区 的二倍,梁宽<350,拉筋直径为6,梁宽>=350,拉筋直径为8;具体按图纸说明执行。 4.对于主次梁相交部位,要在主梁上,与次梁相交部位增设附加箍筋和吊筋,附筋和吊筋 根数及布置形式见具体施工图纸说明。 5.其它:选择正确梁的种类:KL,L,WKL;砼类型;构件个数;跨数等信息。 6.一般清单计算不考虑定尺,将工程属性中定尺设置为0 次梁L: 1.上部钢筋通长布置,锚入支座长度为一个支座宽度+15d,下部钢筋锚入支座12d, 2.当梁截面>=350时,上部无通长纵筋且支座处有负弯距时,要设置架力筋,长度见图籍 具体要求。 华润问题: 1.梁图结施-03中,9/D—F轴线处L2中,集中标注上部纵筋“2C16”与原位标注“4B12 2/2” 不符,请指明“2C16“是否做为架力筋。每层类似情况是否按照此做法解决? 2.板图结施-03中,支座负筋标注长度如何确定,是否为水平长度,请指明。每层类似情 况是否按照此做法解决? 3.底板钢筋伸入支座长度如何确定,请指明。 4.图纸说明中对后浇带砼型号没有明确描述,请指明。

框架梁的计算

框架梁的计算(横向布置梁) 计算跨度 166003003006000n l mm mm mm mm =--= 284003008100n l mm mm mm =-= 12n n l l < 按8100n l mm =的等垮连续梁计算 恒荷载设计值 上边跨 板传恒荷载: 21 4.59/ 6.027.54/g kN m m kN m =?= 转换成均布荷载:15 '27.54/17.2125/8 g kN m kN m =?= 下边跨 板传恒荷载: 22 4.59/8.137.179/g kN m m kN m =?= 转换成均布荷载: 8100/24050a mm mm == 040500.64296300a mm l mm α= == 2323222'(12)(120.64290.6429)37.179/=16.41/g g kN m kN m αα=-+=-?+? 梁自重:31.350.3(0.60.1)25/ 5.0625/m m kN m kN m ??-?= 梁上墙重:31.350.12 3.619/11.08/m m kN m kN m ???= 板传活荷载: 1 2.5 1.46/21/q kN m kN m =??=

2 2.5 1.48.1/28.35/q kN m kN m =??= 转换成均布荷载: 15 '21/13.125/8 q kN m kN m =?= 232'(120.64290.6429)28.35/12.448/q kN m kN m =-?+?= 上边跨恒活荷载总值: 117.2125/ 5.0625/11.08/33.355/q kN m kN m kN m kN m =++=总 16.41/ 5.0625/11.08/32.5525/q kN m kN m kN m kN m =++=2总 活荷载总值: ''13.125/q kN m =1 ''12.448/q kN m =2 考虑活荷载的最不利布置,活荷载应全部加在第一跨或者第二跨,有对称性可知,两种情况计算结果相同缺一图,则 12''''''25.573/q q q kN m =+= 在恒荷载作用下的跨中最大弯矩,此时应将梁视为等跨等荷载的两跨梁,梁跨为长跨长度,何在为其中的较大值,则: 2max 0.0733.3558.1 M kN m kN m =??=中 中间支座处的弯矩为 20.12533.3558.1 273.55 M kN m kN m =-??=-支 则跨中最大弯矩: 2 max 153.189 M kN m kN m m kN m =+ ?? = 中间支座处的最大弯矩: 2 max '273.55 M kN m kN m m kN m =-+ ?-? =-

梁钢筋计算

框架梁的计算设置介绍(上) 2010-11-26 14:40:02来源:土木工程网收集整理 RSS打印复制链接 | 大中小 框架梁的计算设置介绍(上) ——从计算设置学平法之三 一、算量基本方法: 框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。 1、上部钢筋: (一)上通长筋: 上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层 GGJ2009中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。

屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。

(二)支座钢筋: 中间支座:支座筋=搭接+支座宽+搭接 端支座:支座筋=搭接+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第2项、第3项和第4项。 当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第5项。 如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 (三)跨中钢筋: 跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第1项。 2、下部钢筋: (一)下通长筋: 下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端支座的计算同上通长筋。 (二)下部钢筋: (1)下部钢筋 中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚 端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 (2)下部不伸入支座钢筋 下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离 不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第6项。 3、楼层框架梁的变截面计算: GGJ2009中,楼层框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

梁钢筋计算公式

梁钢筋计算公式 一、框架梁上部钢筋计算 钢筋部位及其名称计算公式说明附图 上部通长筋长度=各跨长之和L净长-左支座内侧a2-右支座内侧a3+左锚固03G101-1P54抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造 GB50010-2002P186图10.4.1梁上部纵向钢筋在框架梁中间层端节点内的锚固 注:如果存在搭接情况,还需要把搭接长度加进去图49 左、右支座锚固长度的取值判断: 当hc-保护层(直锚长度)>LaE时,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 当hc-保护层(直锚长度) ≤LaE时,必须弯锚,这时有以下几种算法: 算法1:hc-保护层+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) (图49) 当纵向钢筋弯锚时锚固长度最终取值:(图50) 根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002 P186-189、306-307)中第10.4.1条中不难得出,当梁上部纵向钢筋弯锚时,梁上部纵向筋在框架梁中间层端节点内的锚固为:hc-保护层+15d较为合理。 (图50) 钢筋部位及其名称计算公式说明附图 端支座负筋第一排钢筋长度=本跨净跨长/3+锚固;03G101-1P54抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造 注:1、锚固同梁上部贯通筋端锚固; 2、当梁的支座负筋有三排时,第三排钢筋的长度计算同第二排。图51 第二排钢筋长度=本跨净跨长/4+锚固; 中间支座负筋第一排钢筋长度=2*Ln/3+支座宽度; 第二排钢筋长度=2*Ln/4+支座宽度;03G101-1P54抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造注:Ln为相邻梁跨大跨的净跨长 架立筋长度=本跨净跨长-左侧负筋伸入长度-右侧负筋伸入长度+2*搭接注:当梁上部既有贯通筋又有架立筋时,搭接长度为150mm (图51) 二、框架梁下部钢筋计算 钢筋部位及其名称计算公式说明附图 下部通长筋长度=各跨长之和-左支座内侧a2-右支座内侧a3+左锚固+右锚固注:1、端支座锚固长度取值同框架梁上部钢筋取值;2、如果存在搭接情况,还需要把搭接长度加进去。图51 下部非通长钢筋长度=净跨长度+左锚固+右锚固03G101-1P54抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造 注:端部取值同框架梁上部钢筋取值;中间支座锚固长度为:Max {LaE,0.5Hc+5d } 下部不伸入支座筋净跨长度-2*0.1Ln(Ln为本跨净跨长度) 03G101-1P60不伸入支座的梁

基础次梁的钢筋计算设置介绍

从计算设置学平法之八 ——基础次梁的计算设置介绍 基础次梁钢筋的计算主要是底部和顶部的贯通纵筋、底部非贯通纵筋、侧面纵向构造钢筋和箍筋的计算,算法主要来源于04G101-3; 一、算量基本方法: 一、底部和顶部贯通纵筋: (一)端部外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;计算规则来源于平法04G101-3第36页。在软件中是通过基础次梁节点设置第一项“基础次梁外伸构造”来设置。 (二)端部无外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;计算规则来源于平法04G101-3第36页。在软件中是通过基础次梁节点设置第一项“基础次梁外伸构造”来设置。

(三)基础次梁顶部有高差时纵筋的计算: 下部纵筋连续通过支座;上部纵筋锚入支座,长度为max(12*d,bb/2);计算规则来源于平法04G101-3第37页。在软件中是通过基础次梁节点设置第三项“基础次梁顶有高差构造”来设置。 (四)基础次梁底部有高差时纵筋的计算: 上部纵筋锚入支座,长度为max(12*d,bb/2);下部最底排纵筋伸入相邻梁内锚固,伸入长度为la;非底排纵筋伸入支座内锚固,伸入长度为la;计算规则来源于平法04G101-3第37页。在软件中是通过基础次梁节点设置第四项“基础次梁底有高差构造”来设置,在节点设置中输入放坡角度,底部钢筋计算时会按照角度计算斜长。

二、底部非贯通纵筋: 基础次梁底部非贯通纵筋伸入跨内的长度为自柱中线向跨内延伸至L0/3位置,且不小于1.2L0+hb+0.5hc,hb为基础次梁截面高度,hc为支座宽,对于中间跨非贯通筋,L0取柱中线两边较大一跨的中心跨度值。 计算规则来源于平法04G101-3第9页和第36页。 三、侧面构造钢筋: 侧面构造钢筋以大写字母G打头注写,且对称布置,如G8B16,表示梁两侧共配置8根构造纵筋,每侧4根;侧面构造钢筋锚入支座内15*d即可; 四、箍筋: 基础次梁跨内的箍筋计算同框架梁,与框架梁不同的是,在基础次梁属性/其他属性中有箍筋是否贯通布置一项,默认为是,表示基础次梁在节点区默认也要布置箍筋,节点区内箍筋按梁端部箍筋设置;因此,端支座内箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽-bhc+起步-s加密)/s加密+1,中间支座箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽+2*起步-2*s加密)/s加密+1;选择否时,在节点区不布置箍筋。 二、软件计算设置: 1.基础次梁下部非通长筋伸入跨内的长度: 来源:04G101-3第9页和第36页 说明:基础次梁底部非贯通纵筋伸入跨内的长度为自柱中线向跨内延伸至L0/3位置,且不小于 1.2L0+hb+0.5hc,hb为基础主梁截面高度,hc为支座宽,对于中间跨非贯通筋,L0取柱中线两 边较大一跨的中心跨度值。

101图集板梁柱钢筋计算

一、框架梁 1、上部贯通筋 长度=梁通长(包含边柱宽)-2*柱保护层-2*柱箍筋直径-2*柱纵筋直径+ 2*弯曲长度 弯曲=15d d为钢筋直径 详见图一 图一 2、端支座负筋 第一排负筋=Ln/3+边柱柱宽-柱保护层厚度-柱箍筋直径-柱纵筋直径+弯曲长度 弯曲长度=15d d为钢筋直径 详见图一 第二排负筋=Ln/4+边柱柱宽-柱保护层厚度-柱箍筋直径-柱纵筋直径-第一排负筋直径+弯曲长度 弯曲长度=15d d为钢筋直径 详见图一(Ln为梁净跨跨长) 3、中间支座负筋 第一排 =Ln/3*2+中柱柱宽 第二排 =Ln/4*2+中柱柱宽 (Ln为左右跨中较大者) 4、下部上层贯通筋 长度=梁通长(包含边柱宽)-2*柱保护层-2*柱箍筋直径-2*柱纵筋直径 -一二层负筋直径*2-下部下层贯通筋直径*2+2*弯曲长度 弯曲=15d d为钢筋直径 详见图一 5、下部下层贯通筋 长度=梁通长(包含边柱宽)-2*柱保护层-2*柱箍筋直径-2*柱纵筋直径 -一二层负筋直径*2+2*弯曲长度 弯曲=15d d为钢筋直径 详见图一 6、梁箍筋 箍筋长度=(梁宽-2*梁保护层厚度+梁高-2*梁保护层厚度)*2+2*11.9d 箍筋根数=(round((2.0h b-0.05)/加密区间距,0)+1)*跨数*2+round((净跨总长-2.0h b*跨数*2)/非加密区间距,o)-跨数 加密区范围详见图二

图二 7、构造筋 构造筋长度=梁净跨总长+中柱总宽度+2*15d 8、构造拉筋 拉筋长度=(梁宽-2*梁保护层)+2*11.9d 拉筋根数=(梁净跨总长+所有中柱宽度)/加密区间距2倍+1 9、受扭钢筋 受扭钢筋长度=梁净跨总长+中柱总宽度+2*锚固长度(L aE或L a) L aE=ζaE* La (ζaE一、二级抗震取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取 1.00。) L a=ζa*L ab(ζa、L ab取值见图四 普通钢筋ζa取值1.0)