两角和与差的正切公式.pdf

两角和与差的正切函数

两角和与差的正切函数 一、教材分析 本节课选自《普通高中课程标准实验教科书·必修4》(北师版)第三章第2.3节。从教材中的地位与作用来看,《两角和与差的正切》是本章的一个重要的内容,它具有承上启下的作用,承上是在学了两角和与差的正、余弦的基础上而学习的,因为在推导两角和与差的正切公式要用到前面的公式,启下是为学习二倍角的正切公式奠定了基础,因为二倍角的正切公式是两角和与差的正切公式的特例,即令两角和与差的正切公式的β α=就可以得到二倍角的正切公式。同时此公式中实际应用中也有广泛的应用,如:测量等。而且在应用的过程中渗透了方程、整体变换等数学思想,为学生在以后的学习中积累了数学素养。对于三角变换、三角恒等式的证明和三角函数式的化简、求值等三角问题的解决有重要的支撑作用。前面学习了两角和与差的余弦、正弦公式,本节课将引导学生探究新、旧公式之间的联系,探索新公式的应用规律。 二、学情分析 从学生的所学知识来看,由于这节课是学习两角和与差的正、余弦与同角三角函数关系的商数关系的基础上学习的,所以学生比较容易接受两角和与差的公式的推导过程,在此过程中使用类比的方法,引导学生探究新、旧公式之间的联系,探索新公式的应用规律。在记忆公式的可以让学生注意观察,发现新公式的特点与新公式应用的规

律,培养学生的观察能力。 三、设计思想 新课标倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,注重培养学生搜集和处理信息能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流合作的能力。所以在教学设计中要注重培养学生作为学习主体的能动性、独立性、创造性、发展性。利用问题探究式的方法对新课加以巩固理解。 四、教学目标 1、知识目标: (1)使学生掌握两角和与差的正切公式及其推导方法; (2)使学生能应用公式正确灵活地进行三角函数式的化简求值。2、能力目标: (1)培养学生的观察能力 (2)培养学生的思维品质 (3)培养学生等价转化的能力 3、情感目标: (1)让学生通过自己发现,自己猜测,自己尝试,自己归纳等一系列思维活动来自己获得知识。 (2)通过设疑、暗示、课堂讨论等教学形式和方法,启发诱导学生、激发学生的学习兴趣。 (3)体会数学美,感受数学变换的魅力。 五、教学重点、难点

大学物理近代物理学基础公式大全

一. 狭 义相对论 1. 爱因斯坦的两个基本原理 2. 时空坐标变换 3. 45(1(2)0 m m γ= v = (3)0 E E γ= v =(4) 2222 C C C C v Pv Pv Pv P E E E E ==== 二. 量子光学基础 1. 热辐射 ① 绝对黑体:在任何温度下对任何波长的辐射都能完全吸收的物体。 吸收比:(T)1B αλ、= 反射比:(T)0B γλ、= ② 基尔霍夫定律(记牢) ③ 斯特藩-玻尔兹曼定律 -vt x C v = β

B B e e :单色辐射出射度 B E :辐出度,单位时间单位面积辐射的能量 ④ 唯恩位移定律 m T b λ?= ⑤ 普朗克假设 h εν= 2. 光电效应 (1) 光电效应的实验定律: a 、n I ∝光 b 、 0 00a a a a e U ek eU e U ek eU e U ek eU e U ek eU νννν----==== (23、 4 三. 1 ② 三条基本假设 定态,,n m n m h E E h E E νν=-=- ③ 两条基本公式 2210.529o n r n r n A == 12213.6n E E eV n n -== 2. 德布罗意波 20,0.51E mc h E MeV ν=== 22 mc mc h h νν== 电子波波长:

h mv λ= 微观粒子的波长: h h mv mv λλ= === 3. 测不准关系 x x P ???≥h 为什么有?会应用解题。 4.波函数 ① 波函数的统计意义: 例1① ② 例2.① ② 例3.π 例4 例5,,设 S 系中粒子例6 例7. 例8. 例9. 例10. 从钠中移去一个电子所需的能量是2.3eV ,①用680nm λ=的橙光照射,能否产生光电效应?②用400nm λ=的紫光照射,情况如何?若能产生光电效应,光电子的动能为多大?③对于紫光遏止电压为多大?④Na 的截止波长为多大? 例11. 戴维森革末实验中,已知电子束的动能310k E MeV =,求①电子波的波长;②若电子束通过0.5a mm =的小孔,电子的束状特性是否会被衍射破坏?为什么? 例12. 试计算处于第三激发态的氢原子的电离能及运动电子的德布罗意波长。 例13. 处于基态的氢原子,吸收12.5eV 的能量后,①所能达到的最高能态;②在该能态上氢原子的电离能?电子的轨道半径?③与该能态对应的极限波长以及从该能态向低能态跃迁时,可能辐射的光波波长?

大学物理公式大全

第一章 质点运动学和牛顿运动定律 平均速度 v = t △△r 瞬时速度 v= lim 0△t →△t △r =dt dr 1. 3速度v= dt ds = =→→lim lim △t 0 △t △t △r 平均加速度a = △t △v 瞬时加速度(加速度)a= lim 0△t →△t △v =dt dv 瞬时加速度a=dt dv =22dt r d 匀速直线运动质点坐标x=x 0+vt 变速运动速度 v=v 0+at 变速运动质点坐标x=x 0+v 0t+ 2 1at 2 ; 速度随坐标变化公式:v 2-v 02=2a(x-x 0) 自由落体运动 竖直上抛运动 ?????===gy v at y gt v 22122 ???????-=-=-=gy v v gt t v y gt v v 2212 0220 0 抛体运动速度分量???-==gt a v v a v v y x sin cos 00 抛体运动距离分量?? ? ??-?=?=20021sin cos gt t a v y t a v x 射程 X=g a v 2sin 2 射高Y=g a v 22sin 20 飞行时间y=xtga —g gx 2 轨迹方程y=xtga —a v gx 2 202 cos 2 向心加速度 a=R v 2 # 圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量和a=a t +a n 加速度数值 a=2 2n t a a + 法向加速度和匀速圆周运动的向心加速度相同a n =R v 2 切向加速度只改变速度的大小a t = dt dv ωΦR dt d R dt ds v === 角速度 dt φ ωd = 角加速度 22dt dt d d φ ωα== 角加速度a 与线加速度a n 、a t 间的关系 a n =22 2)(ωωR R R R v == a t =αωR dt d R dt dv == ; 牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动 状态,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。 牛顿第二定律:物体受到外力作用时,所获得的加速度a 的大小与外力F 的大小成正比,与物体的质量m 成反比;加速度的方向与外力的方向相同。 1.37 F=ma 牛顿第三定律:若物体A 以力F 1作用与物体B ,则同时物体B 必以力F 2作用与物体A ;这两个力的大小相等、方向相反,而且沿同一直线。 万有引力定律:自然界任何两质点间存在着相互吸引力,其大小与两质点质量的乘积成正比,与两质点间的距离的二次方成反比;引力的方向沿两质点的连线 1.39 F=G 2 2 1r m m G 为万有引力称量=×10-11N ?m 2/kg 2 重力 P=mg (g 重力加速度)

两角和与差的正切公式

第4课时 两角和与差的正切公式 【教学目标】 1、掌握用同角三角函数关系式推导出两角和与差的正切公式. 2、会用两角和与差的正切公式求非特殊角的正切值. 3、应用两角和与差的正切公式进行计算、化简、证明. 【教学重点与难点】 重点:两角和与差的正切公式的推导;两角和、差公式的灵活应用. 难点:两角和与差的正切公式的逆向使用;实际问题抽象为数学问题,恰当寻找解题思维的起点. 【教学过程】 导入 我们已经学习了正弦公式,余弦公式,本节课我们一起学习正切公式.这样对于一些非特殊角的正切,我们也能计算,如tan75?. 在推导正切公式之前,能否用已学知识来计算tan75?的值. 问题引入 两角和、差的正弦公式: =+)sin(βα________________________,=-)sin(βα_________________________ 两角和、差的余弦公式: =+)cos(βα_______________________,=-)cos(βα_______________________ 构建新知 推导过程 sin() tan()cos() αβαβαβ++= + sin cos cos sin cos cos sin sin αβαβ αβαβ += - 分子分母同时除以cos cos αβ,得 t a n t a n t a n ()1t a n t a n αβαβαβ++=-

两角和、差的正切公式: =+)tan(βα________ tan tan 1tan tan αβ αβ +-________________________ 用β-代替β,就可得到 =-)tan(βα___________ tan tan 1tan tan αβ αβ -+_____________________ 例题分析 例1 求值 (1)0 75tan ;(2)0 00043 tan 17tan 143tan 17tan -+ ;(3) 00 75tan 175tan 1-+ 解 (1)0 tan 75tan(4530)=?+? tan 45tan 301tan 45tan 30?+? = -?? = (2)00 00 tan17tan 43tan(1743)1tan17tan 43+=?+?= - (3)00 1tan 75tan 45tan 75tan(4575)1tan 751tan 45tan 75+?+?==?+?=--?? 特殊角的三角函数值 例2 已知7 tan ,5)tan(== -ββα,求αtan . 解 []t a n t a n ()ααββ=-+ tan()tan 1tan()tan αββ αββ -+= -- 1=

大学物理公式大全

大学物理公式大全 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第一章 质点运动学和牛顿运动定律 1.1平均速度 v = t △△r 1.2 瞬时速度 v=lim △t →△t △r =dt dr 1. 3速度v=dt ds = =→→lim lim △t 0 △t △t △r 1.6 平均加速度a =△t △v 1.7瞬时加速度(加速度)a=lim △t →△t △v =dt dv 1.8瞬时加速度a=dt dv =22dt r d 1.11匀速直线运动质点坐标x=x 0+vt 1.12变速运动速度 v=v 0+at 1.13变速运动质点坐标x=x 0+v 0t+ 2 1at 2 1.14速度随坐标变化公式:v 2-v 02=2a(x-x 0) 1.15自由落体运动 1.16竖直上抛运动 ?????===gy v at y gt v 22122 ???? ???-=-=-=gy v v gt t v y gt v v 2212 0220 0 1.17 抛体运动速度分量???-==gt a v v a v v y x sin cos 00 1.18 抛体运动距离分量?? ? ??-?=?=20021sin cos gt t a v y t a v x 1.19射程 X=g a v 2sin 2 1.20射高Y= g a v 22sin 20 1.21飞行时间y=xtga —g gx 2 1.22轨迹方程y=xtga —a v gx 2 202 cos 2 1.23向心加速度 a=R v 2 1.24圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量和a=a t +a n 1.25 加速度数值 a=2 2n t a a + 1.26 法向加速度和匀速圆周运动的向心加速度相 同a n =R v 2 1.27切向加速度只改变速度的大小a t = dt dv 1.28 ωΦ R dt d R dt ds v === 1.29角速度 dt φ ωd = 1.30角加速度 22dt dt d d φ ωα== 1.31角加速度a 与线加速度a n 、a t 间的关系 a n =22 2)(ωωR R R R v == a t =αωR dt d R dt dv == 牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速 直线运动状态,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。 牛顿第二定律:物体受到外力作用时,所获得的加速度a 的大小与外力F 的大小成正比,与

2019-2020学年高中数学 3.2《两角和与差的正切函数》教案设计 北师大版必修4.doc

2019-2020学年高中数学 3.2《两角和与差的正切函数》教案设计 北 师大版必修4 一、教学目标 1、知识与技能:(1)能够利用两角和与差的正、余弦公式推导出两角和与差的正切公式; (2)能够运用两角和与差的正切公式进行化简、求值、证明;(3)揭示知识背景,引发学生学习兴趣;(4)创设问题情景,激发学生分析、探求的学习态度,强化学生的参与意识. 2、过程与方法:借助两角和与差的正、余弦公式推导出两角和与差的正切公式,让学生进一步体会各个公式之间的联系及结构特点;讲解例题,总结方法,巩固练习. 3、情感态度价值观:通过本节的学习,使同学们对两角和与差的三角函数有了一个全新的认识;理解掌握两角和与差的三角的各种变形,提高逆用思维的能力. 二、教学重、难点 :重点: 公式的应用. 难点: 公式的推导. 三、学法与教学用具 学法:(1)自主性学习+探究式学习法:通过通过类比分析、探索、掌握两角和与差的正切公式的推导过程。(2)反馈练习法:以练习来检验知识的应用情况,找出未掌握的内容及其存在的差距。 教学用具:电脑、投影机 四、教学过程 【探究新知】 1.两角和与差的正切公式 T ,T 问:在两角和与差的正、余弦公式的基础上,你能用,表示和吗?(让学生回答) [展示投影] ∵cos βαβαβαβαβαβαsin sin cos cos sin cos cos sin )cos()sin(-+=++ 当时 分子分母同时除以 得: 以代得: tan(+)=βαβαtan tan 1tan tan -+ tan( )=β αβαtan tan 1tan tan +-

最新大学物理之热学公式篇

热 学 公 式 1.理想气体温标定义:0 273.16lim TP p TP p T K p →=?(定体) 2.摄氏温度t 与热力学温度T 之间的关系:0 //273.15t C T K =- 华氏温度F t 与摄氏温度t 之间的关系:9325 F t t =+ 3.理想气体状态方程:pV RT ν= 1mol 范德瓦耳斯气体状态方程:2 ()()m m a p V b RT V + -= 其中摩尔气体常量8.31/R J mol K =?或2 8.2110/R atm L mol K -=??? 4.微观量与宏观量的关系:p nkT =,23kt p n ε= ,32 kt kT ε= 5.标准状况下气体分子的数密度(洛施密特数)253 0 2.6910/n m =? 6.分子力的伦纳德-琼斯势:12 6 ()4[()()]p E r r r σ σ ε=-,其中ε为势阱深度, σ= ,特别适用于惰性气体,该分子力大致对应于昂内斯气体; 分子力的弱引力刚性球模型(苏则朗模型):06 000, ()(), p r r E r r r r r φ+∞

两角和与差的正弦余弦正切公式教学设计

《两角和与差的正弦、余弦、正切公式》教学设计 一、教学分析 1.两角和与差的正弦、余弦、正切公式是在研究了两角差的余弦公式的基础上,进一步研究具有“两角和差”关系的正弦、余弦、正切公式的.在这些公式的推导中,教科书都把对照、比较有关的三角函数式,认清其区别,寻找其联系和联系的途径作为思维的起点,如比较cos(α-β)与cos(α+β),它们都是角的余弦只是角形式不同,但不同角的形式从运算或换元的角度看都有内在联系,即α+β=α-(-β)的关系,从而由公式C(α-β)推得公式C(α+β),又如比较sin(α-β)与cos(α-β),它们包含的角相同但函数名称不同,这就要求进行函数名的互化,利用诱导公式(5)(6)即可推得公式S(α-β)、S(α+β)等. 2.通过对“两角和与差的正弦、余弦、正切公式”的推导,揭示了两角和、差的三角函数与这两角的三角函数的运算规律,还使学生加深了数学公式的推导、证明方法的理解.因此本节内容也是培养学生运算能力和逻辑思维能力的重要内容,对培养学生的探索精神和创新能力,发现问题和解决问题的能力都有着十分重要的意义. 3.本节的几个公式是相互联系的,其推导过程也充分说明了它们之间的内在联系,让学生深刻领会它们的这种联系,从而加深对公式的理解和记忆.本节几个例子主要目的是为了训练学生思维的有序性,逐步培养他们良好的思维习惯,教学中应当有意识地对学生的思维习惯进行引导,例如在面对问题时,要注意先认真分析条件,明确要求,再思考应该联系什么公式,使用公式时要具备什么条件等.另外,还要重视思维过程的表述,不能只看最后结果而不顾过程表述的正确性、简捷性等,这些都是培养学生三角恒等变换能力所不能忽视的. 二、三维目标 1.知识与技能:在学习两角差的余弦公式的基础上,通过让学生探索、发现并推导两角和与差的正弦、余弦、正切公式,了解它们之间的内在联系,并通过强化题目的训练,加深对公式的理解,培养学生的运算能力及逻辑推理能力,从而提高解决问题的能力. 2.过程与方法:通过两角和与差的正弦、余弦、正切公式的运用,会进行简单的求值、化简、恒等证明,使学生深刻体会联系变化的观点,自觉地利用联系变化的观点来分析问题,提高学生分析问题解决问题的能力.

两角和差的正切公式

§3.1.2 两角和与差的正弦、正切公式(1) 一、教学目标 理解以两角差的余弦公式为基础,推导两角和、差正弦和正切公式的方法,体会三角恒等变换特点的过程,理解推导过程,掌握其应用. 二、教学重、难点 1. 教学重点:两角和、差正弦和正切公式的推导过程及运用; 2. 教学难点:两角和与差正弦、余弦和正切公式的灵活运用. 三、学法与教学用具 学法:研讨式教学 四、教学设想: (一)复习式导入:大家首先回顾一下两角和与差的余弦公式: ()cos cos cos sin sin αβαβαβ+=-;()cos cos cos sin sin αβαβαβ-=+. 这是两角和与差的余弦公式,下面大家思考一下两角和与差的正弦公式是怎样的呢? 提示:在第一章我们用诱导公式五(或六)可以实现正弦、余弦的互化,这对我们解决今天的问题有帮助吗? 让学生动手完成两角和与差正弦和正切公式. ()()sin cos cos cos cos sin sin 2222ππππαβαβαβαβαβ??????????+=-+=-+=-+- ? ? ??????????????? sin cos cos sin αβαβ=+. ()()()()sin sin sin cos cos sin sin cos cos sin αβαβαβαβαβαβ-=+-=-+-=-????让学生观察认识两角和与差正弦公式的特征,并思考两角和与差正切公式.(学生动手) (二)例题讲解 例1、已知3sin ,5αα=-是第四象限角,求sin ,cos ,tan 444πππααα??????-+- ? ? ?????? ?的值.

材料力学公式汇总

材料力学常用公式 1.外力偶矩 计算公式(P功率,n转速)2.弯矩、剪力和荷载集度之间的关 系式 3.轴向拉压杆横截面上正应力的计 算公式(杆件横截面轴力 F N,横截面面积A,拉应力为正) 4.轴向拉压杆斜截面上的正应力与切应力计算公式(夹角a 从x轴 正方向逆时针转至外法线的方位 角为正) 5. 6.纵向变形和横向变形(拉伸前试 样标距l,拉伸后试样标距l1; 拉伸前试样直径d,拉伸后试样 直径d1) 7. 8.纵向线应变和横向线应变 9.10.泊松比 11.胡克定律 12.受多个力作用的杆件纵向变形计 算公式? 13.承受轴向分布力或变截面的杆 件,纵向变形计算公式 14.轴向拉压杆的强度计算公式 15.许用应力,脆性材 料,塑性材料 16.延伸率 17.截面收缩率 18.剪切胡克定律(切变模量G,切应变g ) 19.拉压弹性模量E、泊松比和切变 模量G之间关系式 20.圆截面对圆心的极惯性矩(a) 实心圆

21.(b)空心 圆 22.圆轴扭转时横截面上任一点切应力计算公式(扭矩T,所求点到 圆心距离r) 23.圆截面周边各点处最大切应力计 算公式 24.扭转截面系数,(a) 实心圆 25.(b)空心圆 26.薄壁圆管(壁厚δ≤ R0 /10 , R0为圆管的平均半径)扭转切应 力计算公式 27.圆轴扭转角与扭矩T、杆长l、 扭转刚度GH p的关系式 28.同一材料制成的圆轴各段内的扭 矩不同或各段的直径不同(如阶 梯轴)时或 29.等直圆轴强度条件 30.塑性材料;脆性 材料 31.扭转圆轴的刚度条件? 或 32.受内压圆筒形薄壁容器横截面和 纵截面上的应力计算公式 , 33.平面应力状态下斜截面应力的一 般公式 , 34.平面应力状态的三个主应力 ,

两角和与差的正切公式

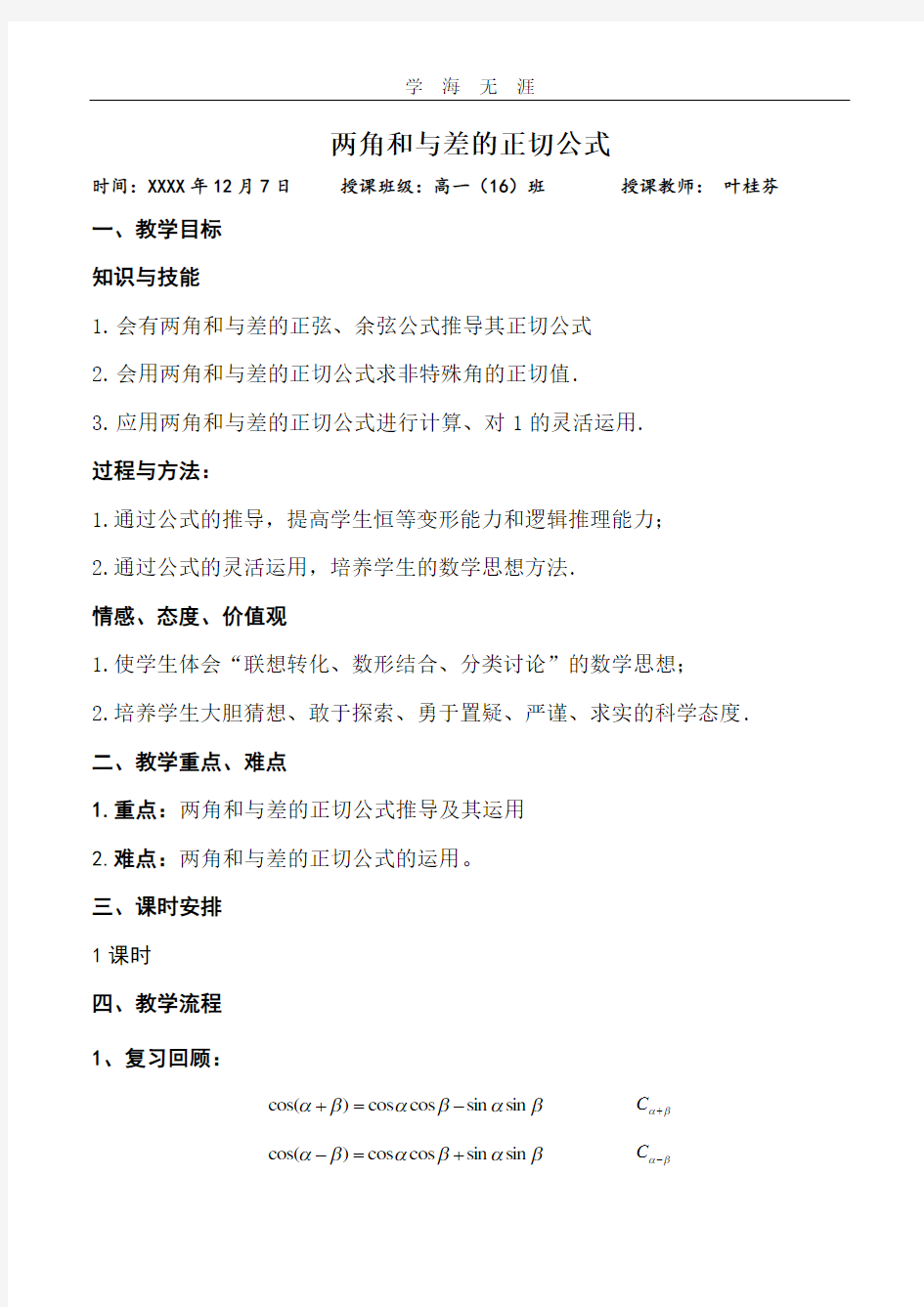

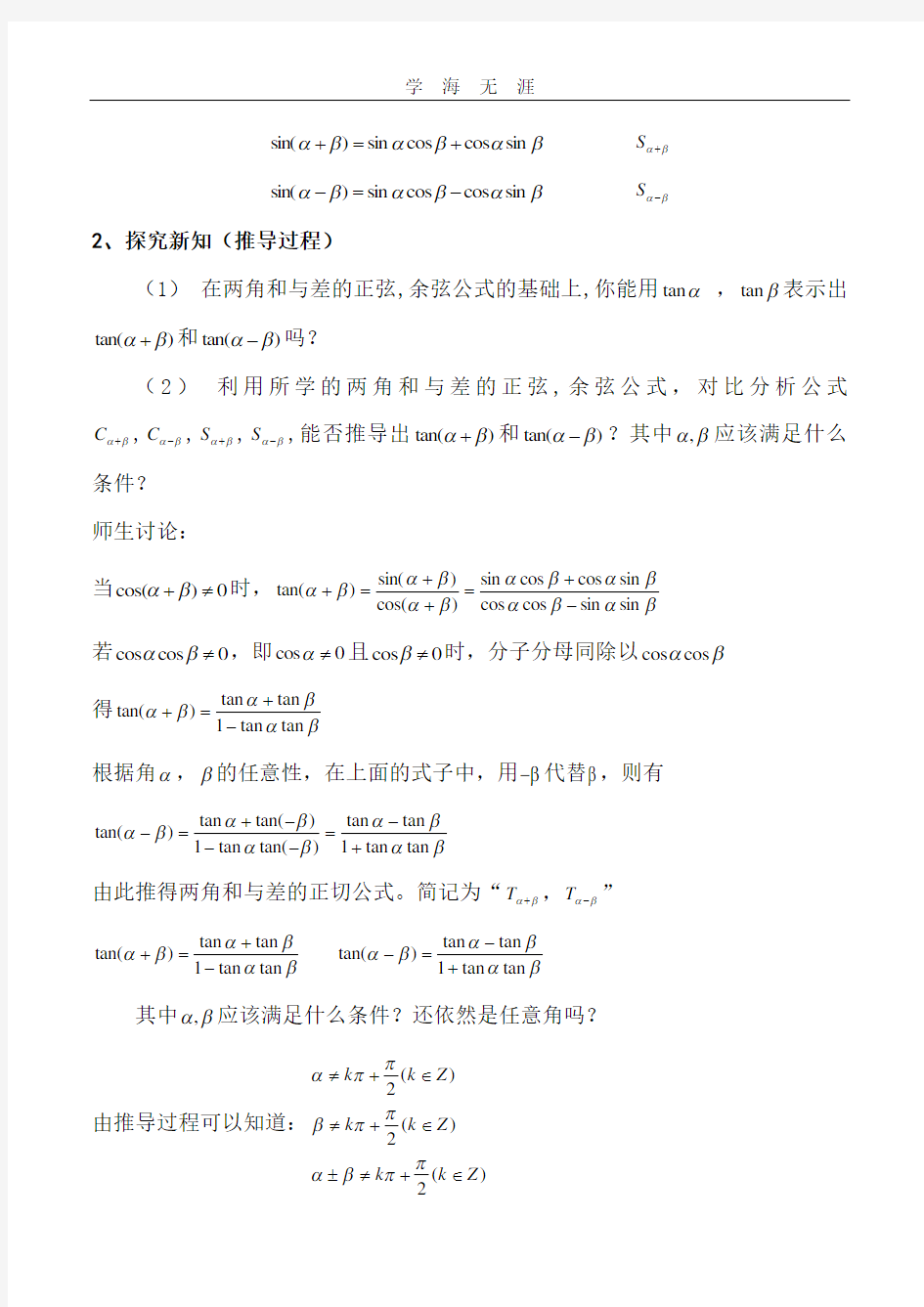

两角和与差的正切公式 时间:2017年12月7日授课班级:高一(16)班授课教师:叶桂芬一、教学目标 知识与技能 1.会有两角和与差的正弦、余弦公式推导其正切公式 2.会用两角和与差的正切公式求非特殊角的正切值. 3.应用两角和与差的正切公式进行计算、对1的灵活运用. 过程与方法: 1.通过公式的推导,提高学生恒等变形能力和逻辑推理能力; 2.通过公式的灵活运用,培养学生的数学思想方法. 情感、态度、价值观 1.使学生体会“联想转化、数形结合、分类讨论”的数学思想; 2.培养学生大胆猜想、敢于探索、勇于置疑、严谨、求实的科学态度. 二、教学重点、难点 1.重点:两角和与差的正切公式推导及其运用 2.难点:两角和与差的正切公式的运用。 三、课时安排 1课时 四、教学流程 1、复习回顾: β α αsin β β α C + = cos(- sin cos ) cos α+ β β αsin α α β β C cos(+ = - ) cos cos sin β α-

βαβαβαsin cos cos sin )sin(+=+ βα+S βαβαβαsin cos cos sin )sin(-=- βα-S 2、探究新知(推导过程) (1) 在两角和与差的正弦,余弦公式的基础上,你能用αtan ,βtan 表示出 )tan(βα+和)tan(βα-吗? (2) 利用所学的两角和与差的正弦,余弦公式,对比分析公式 βα+C ,βα-C ,βα+S ,βα-S ,能否推导出)t an( βα+和)tan(βα-?其中βα,应该满足什么条件? 师生讨论: 当0)cos(≠+βα时,β αβαβ αβαβαβαβαsin sin cos cos sin cos cos sin )cos()sin()tan( -+=++=+ 若0cos cos ≠βα,即0cos ≠α且0cos ≠β时,分子分母同除以βαcos cos 得β αβ αβαtan tan 1tan tan )tan( -+=+ 根据角α,β的任意性,在上面的式子中,用-β代替β,则有 β αβ αβαβαβαtan tan 1tan tan )tan(tan 1)tan(tan )tan(+-=---+= - 由此推得两角和与差的正切公式。简记为“βα+T ,βα-T ” βαβαβαtan tan 1tan tan )tan(-+= + β αβ αβαtan tan 1tan tan )tan(+-=- 其中βα,应该满足什么条件?还依然是任意角吗? 由推导过程可以知道:) (2 ) (2 ) (2Z k k Z k k Z k k ∈+ ≠±∈+≠∈+ ≠π πβαπ πβπ πα

北师版数学高一必修4教学设计两角和与差的正切函数

教学设计 2.3 两角和与差的正切函数 整体设计 教学分析 教材把两角和与差的正切公式从正弦、余弦中分离出来,单独作为一节,这对学生的自主探究学习提供了平台.因为前面学生已经学习了两角和与差的正弦、余弦公式,对其应用学生有了一定的理解,同时对于三角函数变形中,角的变换也有了一定的掌握,因此在本节课的教学中可以充分利用学生的知识迁移,更多地让学生自主学习,独立地推导两角和与差的正切公式,为学生提供进一步实践的机会.也可以说本节并不是什么新的内容,而是对前面所学知识的整合而已.在探究中让学生体验自身探索成功的喜悦感,培养学生的自信心,培养学生形成实事求是的科学态度和锲而不舍的钻研精神.对于公式成立的条件,可以在学生自主推导公式中通过观察、比较、分析、讨论,在掌握公式结构特征的基础上加以讨论解决. 在学习两角和与差的正切公式中,有许多优美的三角恒等式,包括倍角公式,半角公式等.它可以唤起学生的美感,教学中要注意这种形式上的特点,引导学生欣赏其结构、变形之美.本节作为两角和与差的三角函数的最后一节内容,教学时可以将两角和与差的三角函数公式作一个小结,从分析公式的推导过程入手,探究问题解决的来龙去脉,揭示它们的逻辑关系,使学生更好地用分析的方法寻求解题思路. 三维目标 1.会由两角和与差的正弦、余弦公式推导两角和与差的正切公式,能运用两角和与差的正切公式进行简单的化简、求值及三角恒等证明. 2.通过两角和与差的正切公式的推导及运用,让学生从中体会转化与化归的思想方法,培养学生用联系变化的观点观察问题,通过学生的互相交流增强学生的合作能力,加强学生对公式的理解,在公式变形美的熏陶下提高数学审美层次. 重点难点 教学重点:两角和与差的正切公式的推导及应用. 教学难点:两角和与差的正切公式的灵活运用,特别是逆用及变形用. 课时安排 1课时 教学过程 导入新课 思路1.(问题导入)通过前面的学习,你能否求出tan15°的值?学生很容易转化为30°、45°的正弦、余弦来求.教师进一步提出:能否直接利用tan30°和tan45°来求出tan15°呢?由此展开新课,探究两角和与差的正切公式. 思路2.(直接导入)在研究了和与差角α±β的正弦、余弦与单角α、β的正弦、余弦间的关系后,能否探究出tan(α±β)与tanα、tanβ间的关系?是否与sin(α±β)公式相似?如何推导呢?由此展开新课,揭示课题. 推进新课 新知探究 提出问题 ①利用所学两角和与差正弦与余弦公式很容易求出tan15°的值,那么怎样直接利用tan30°和tan45°来求出tan15°呢? ②利用所学两角和与差的公式,对比分析公式Cα-β、Cα+β、Sα-β、Sα+β,能否推导出tan(α-β)=?tan(α+β)=?

大学物理公式大全下册

电磁学 1.定义: ①E 和B : F =q(E +V ×B )洛仑兹公式 ②电势:? ∞ ?= r r d E U 电势差:?-+ ?=l d E U 电动势:? + - ?= l d K ε(q F K 非静电 =) ③电通量:???=S d E e φ磁通量:???=S d B B φ磁通链: ΦB =N φB 单位:韦伯(Wb ) 磁矩:m =I S =IS n ? ④电偶极矩:p =q l ⑤电容:C=q/U 单位:法拉(F ) *自感:L=Ψ/I 单位:亨利(H ) *互感:M=Ψ21/I 1=Ψ12/I 2 单位:亨利(H ) ⑥电流:I = dt dq ; *位移电流:I D =ε 0dt d e φ 单位:安培(A ) ⑦*能流密度: B E S ?= μ 1 2.实验定律 ①库仑定律:0 204r r Qq F πε= ②毕奥—沙伐尔定律:204?r r l Id B d πμ?= ③安培定律:d F =I l d ×B ④电磁感应定律:ε感= –dt d B φ 动生电动势:?+ -??= l d B V )(ε 感生电动势:? - + ?=l d E i ε(E i 为感生电场) *⑤欧姆定律:U=IR (E =ρj )其中ρ为电导率 3.*定理(麦克斯韦方程组) 电场的高斯定理:?? =?0 εq S d E ??=?0 εq S d E 静 (E 静是有源场) ??=?0S d E 感 (E 感是无源场) 磁场的高斯定理:??=?0S d B ??=?0S d B (B 稳是无源场) E =F /q 0 单位:N/C =V/m B=F max /qv ;方向,小磁针指向(S →N );单位:特斯拉(T )=104高斯(G ) Θ ⊕ -q l

孙训方版 材料力学公式总结大全

材料力学重点及其公式 材料力学的任务 (1)强度要求;(2)刚度要求;(3)稳定性要求。 变形固体的基本假设 (1)连续性假设;(2)均匀性假设;(3)各向同性假设;(4)小变形假设。 外力分类:表面力、体积力;静载荷、动载荷。 内力:构件在外力的作用下,内部相互作用力的变化量,即构件内部各部分之间的因外力作用而引起的附加相互作用力 截面法:(1)欲求构件某一截面上的内力时,可沿该截面把构件切开成两部分,弃去任一部分,保留另一部分研究(2)在保留部分的截面上加上内力,以代替弃去部分对保留部分的作用。(3)根据平衡条件,列平衡方程,求解截面上和内力。 应力: dA dP A P p A =??=→?lim 0正应力、切应力。 变形与应变:线应变、切应变。 杆件变形的基本形式 (1)拉伸或压缩;(2)剪切;(3)扭转;(4)弯曲;(5)组合变形。 静载荷:载荷从零开始平缓地增加到最终值,然后不再变化的载荷。 动载荷:载荷和速度随时间急剧变化的载荷为动载荷。 失效原因:脆性材料在其强度极限b σ破坏,塑性材料在其屈服极限s σ时失效。二者统称为 极限应力理想情形。 塑性材料、脆性材料的许用应力分别为: []3n s σσ=, []b b n σ σ=,强度条件: []σσ≤??? ??=max max A N ,等截面杆 []σ≤A N m a x 轴向拉伸或压缩时的变形:杆件在轴向方向的伸长为:l l l -=?1,沿轴线方向的应变和横

截面上的应力分别为:l l ?= ε,A P A N ==σ。横向应变为:b b b b b -=?=1'ε,横向应变与轴向应变的关系为:μεε-=' 。 胡克定律:当应力低于材料的比例极限时,应力与应变成正比,即 εσE =,这就是胡克定律。E 为弹性模量。将应力与应变的表达式带入得:EA Nl l = ? 静不定:对于杆件的轴力,当未知力数目多于平衡方程的数目,仅利用静力平衡方程无法解出全部未知力。 圆轴扭转时的应力 变形几何关系—圆轴扭转的平面假设dx d φργρ=。物理关系——胡克定律dx d G G φργτρρ==。力学关系dA dx d G dx d G dA T A A A ???===2 2ρφφρρτρ 圆轴扭转时的应力:t p W T R I T == max τ;圆轴扭转的强度条件: ][max ττ≤=t W T ,可以进行强度校核、截面设计和确定许可载荷。 圆轴扭转时的变形:??== l p l p dx GI T dx GI T ?;等直杆:p GI Tl =? 圆轴扭转时的刚度条件: p GI T dx d == '??,][max max ??'≤='p GI T 弯曲内力与分布载荷q 之间的微分关系 )() (x q dx x dQ =; ()()x Q dx x dM =;()()()x q dx x dQ dx x M d ==2 2 Q 、M 图与外力间的关系 a )梁在某一段内无载荷作用,剪力图为一水平直线,弯矩图为一斜直线。 b )梁在某一段内作用均匀载荷,剪力图为一斜直线,弯矩图为一抛物线。 c )在梁的某一截面。 ()()0==x Q dx x dM ,剪力等于零,弯矩有一最大值或最小值。 d )由集中力作用截面的左侧和右侧,剪力Q 有一突然变化,弯矩图的斜率也发生突然变化形成一个转折点。

两角和与差的正切公式教案

课题:探究两角和与差的正切 一、教学目标 知识与方法 ①会有两角和与差的正弦、余弦公式推导其正切公式,并运用其解决简单的化简问题。 过程目标: ①通过公式的推导,提高学生恒等变形能力和逻辑推理能力; ②通过公式的灵活运用,培养学生的数学思想方法. 情感、态度、价值观目标 ①使学生体会“联想转化、数形结合、分类讨论”的数学思想; ②培养学生大胆猜想、敢于探索、勇于置疑、严谨、求实的科学态度. 二、教学重点、难点 两角和与差的正切公式推导及其运用,公式的逆用。 三、课时安排 1课时 四、教学流程 1、复习回顾: βα+C βα-C βα+S βα-S 可用多种形式让学生回顾(提问,默写,填空等形式) 2、讲解新课: 1 在两角和与差的正弦,余弦公式的基础上,你能用αtan ,βtan 表示出)tan(βα+和)tan(βα-吗? 如)3045tan(15tan -=,它的值能否用 45tan , 30tan 去计算? (让学生带着问题展开后面的讨论) 2 利用所学的两角和与差的正弦,余弦公式,对比分析公式 βα+C ,βα-C ,βα+S ,βα-S ,能否推导出)t an( βα+和)tan(βα-?其中βα,应该满

足什么条件? 师生讨论: 当0)cos(≠+βα时,βαβαβαβαβαβαβαsin sin cos cos sin cos cos sin )cos()sin()tan(-+=++=+ 若0cos cos ≠βα,即0cos ≠α且0cos ≠β时,分子分母同除以βαcos cos 得β αβαβαtan tan 1tan tan )tan(-+=+ 根据角α,β的任意性,在上面的式子中,用-β代替β,则有 β αβαβαβαβαtan tan 1tan tan )tan(tan 1)tan(tan )tan(+-=---+=- 由此推得两角和与差的正切公式。简记为“βα+T ,βα-T ” βαβαβαtan tan 1tan tan )tan(-+=+ β αβαβαtan tan 1tan tan )tan(+-=- 其中βα,应该满足什么条件?还依然是任意角吗?给学生时间思考。 由推导过程可以知道:) (2)(2 )(2Z k k Z k k Z k k ∈+≠±∈+≠∈+ ≠π πβαπ πβππα 这样才能保证αtan ,βtan 及)tan( βα±都有意义。 3 师生共同分析观察公式βα+T ,βα-T 的结构特征与正、余弦公式有什么不同? 3、 例题讲解 例1 已知2tan =α,31tan -=β,其中20πα<<, πβπ<<2 (1)求)tan( βα- (2)求βα+的值 解(1)因为2tan =α,3 1tan -=β, 所以732131 2tan tan 1tan tan )tan(=-+ =+-=-βαβαβα

两角和与差的正切公式

第4课时两角和与差的正切公式 【教学目标】 1、掌握用同角三角函数关系式推导岀两角和与差的正切公式 2、会用两角和与差的正切公式求非特殊角的正切值 3、应用两角和与差的正切公式进行计算、化简、证明 【教学重点与难点】 重点:两角和与差的正切公式的推导;两角和、差公式的灵活应用 难点:两角和与差的正切公式的逆向使用;实际问题抽象为数学问题,恰当寻找解题思维的起点.【教学过程】 导入 我们已经学习了正弦公式,余弦公式,本节课我们一起学习正切公式.这样对于一些非特殊角的正切,我们也能计算,如tan75 . 在推导正切公式之前,能否用已学知识来计算tan75的值. 问题引入 两角和、差的正弦公式: sin( ) ______________________ ,sin( ) _____________________ 两角和、差的余弦公式: cos( ) __________________ ,cos( ) ___________________ 构建新知 推导过程 分子分母同时除以cos cos ,得 两角和、差的正切公式: tan tan tan() 1 tan tan 用代替,就可得到 tan tan tan() 1 tan tan

例题分析

例1 求值 (1) tan 750 ; ( 2) tan 17 0 1 tan 17 tan 43 0 0tan 43° 1 tan 75 0 1 tan 75 0 (1) tan 750 tan (45 30 ) (2) tan17 0 (3) tan 43 0 tan17 0 tan 430 tan (17 43 tan 75 0 1 tan 75 0 tan 45 tan 75 1 tan 45 tan 75 tan (45 75 ) 例2 已知tan( ) -,tan 3 ,求 5 7 解 tan tan ( ) 随堂训练 1 ?填空: 0 1 3 (1) tan 105 1 「 5 tan tan 12 12 tan tan 12 12 1 tan 15° 1 tan 150 tan 30 (4) tan150 1 tan15 0 1门 tan 15 1 1 tan15 2.已知tan 3, tan( )3 , 求tan 2 5 特殊角的三角函数值 (3) 3 解 tan tan ( )

大学物理公式大全

第一章 质点运动学与牛顿运动定律 1、1平均速度 v = t △△r 1、2 瞬时速度 v=lim 0△t →△t △r =dt dr 1. 3速度v= dt ds = =→→lim lim △t 0 △t △t △r 1、6 平均加速度a = △t △v 1、7瞬时加速度(加速度)a=lim 0△t →△t △v =dt dv 1、8瞬时加速度a=dt dv =2 2dt r d 1、11匀速直线运动质点坐标x=x 0+vt 1、12变速运动速度 v=v 0+at 1、13变速运动质点坐标x=x 0+v 0t+ 2 1at 2 1、14速度随坐标变化公式:v 2 -v 02 =2a(x-x 0) 1、15自由落体运动 1、16竖直上抛运动 ?????===gy v at y gt v 22122 ???? ???-=-=-=gy v v gt t v y gt v v 2212 02200 1、17 抛体运动速度分量???-==gt a v v a v v y x sin cos 00 1、18 抛体运动距离分量?? ? ??-?=?=20021sin cos gt t a v y t a v x 1、19射程 X=g a v 2sin 2 1、20射高Y= g a v 22sin 20 1、21飞行时间y=xtga —g gx 2 1、22轨迹方程y=xtga —a v gx 2 202 cos 2 1、23向心加速度 a=R v 2 1、24圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量与a=a t +a n 1、25 加速度数值 a=2 2 n t a a + 1、26 法向加速度与匀速圆周运动的向心加速度相同 a n =R v 2 1、27切向加速度只改变速度的大小a t = dt dv 1、28 ωΦR dt d R dt ds v === 1、29角速度 dt φ ωd = 1、30角加速度 22dt dt d d φ ωα== 1、31角加速度a 与线加速度a n 、a t 间的关系 a n =222)(ωωR R R R v == a t =αωR dt d R dt dv == 牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动 状态,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。 牛顿第二定律:物体受到外力作用时,所获得的加速度a 的大小与外力F 的大小成正比,与物体的质量m 成反比;加速度的方向与外力的方向相同。 1.37 F=ma 牛顿第三定律:若物体A 以力F 1作用与物体B,则同时物体B 必以力F 2作用与物体A;这两个力的大小相等、方向相反,而且沿同一直线。 万有引力定律:自然界任何两质点间存在着相互吸引力,其大小与两质点质量的乘积成正比,与两质点间的距离的二次方成反比;引力的方向沿两质点的连线 1、39 F=G 2 2 1r m m G 为万有引力称量=6、67×10-11 N ?m 2 /kg 2 1、40 重力 P=mg (g 重力加速度) 1、41 重力 P=G 2 r Mm 1、42有上两式重力加速度g=G 2 r M (物体的重力加速度与物体本身的质量无关,而紧随它到地心的距离而变)

材料力学知识点总结教学内容

材料力学总结一、基本变形

二、还有: (1)外力偶矩:)(9549 m N n N m ?= N —千瓦;n —转/分 (2)薄壁圆管扭转剪应力:t r T 22πτ= (3)矩形截面杆扭转剪应力:h b G T h b T 32max ;β?ατ= =

三、截面几何性质 (1)平行移轴公式:;2A a I I ZC Z += abA I I c c Y Z YZ += (2)组合截面: 1.形 心:∑∑=== n i i n i ci i c A y A y 1 1 ; ∑∑=== n i i n i ci i c A z A z 1 1 2.静 矩:∑=ci i Z y A S ; ∑=ci i y z A S 3. 惯性矩:∑=i Z Z I I )( ;∑=i y y I I )( 四、应力分析: (1)二向应力状态(解析法、图解法) a . 解析法: b.应力圆: σ:拉为“+”,压为“-” τ:使单元体顺时针转动为“+” α:从x 轴逆时针转到截面的 法线为“+” ατασσσσσα2sin 2cos 2 2 x y x y x --+ += ατασστα2cos 2sin 2 x y x +-= y x x tg σστα-- =220 22 min max 22 x y x y x τσσσσσ+??? ? ? ?-±+= c :适用条件:平衡状态 (2)三向应力圆: 1max σσ=; 3min σσ=;2 3 1max σστ-= x

(3)广义虎克定律: [])(13211σσνσε+-=E [] )(1 z y x x E σσνσε+-= [])(11322σσνσε+-=E [] )(1 x z y y E σσνσε+-= [])(12133σσνσε+-=E [] )(1 y x z z E σσνσε+-= *适用条件:各向同性材料;材料服从虎克定律 (4)常用的二向应力状态 1.纯剪切应力状态: τσ=1 ,02=σ,τσ-=3 2.一种常见的二向应力状态: 22 3122τσσ σ+?? ? ??±= 2234τσσ+=r 2243τσσ+=r 五、强度理论 *相当应力:r σ 11σσ=r ,313σσσ-=r ,()()()][2 12 132322214σσσσσσσ-+-+-= r σx σ