历史时期彭阳县城址的变迁_张多勇

大同古城的历史变迁

大同古城的历史变迁大同古称平城,或称云州、云中,建城历史悠久,曾为北魏京师,辽金陪都,明清重镇,在中国古代城市发展史上占有重要位置。

古城位于大同市城区和南郊,自秦汉建立城邑至明清以来,城市的名称屡有变化,城市布局和规模也因政治需要或军事防御有所损益,但其位置却未发生大的变动,这在我国城建史上是不多见的。

大同属于古今重叠型的城市,早期城址遗迹大多被晚期城址和现代城市叠压或打破,给考古工作带来了很多困难。

早在20世纪40年代日本学者水野清一就对北魏平城作过考察和研究[1]。

文化大革命后,进一步的城市考古工作逐渐展开,历史时期地方城址的调查就是从大同城开始的[2]。

80年代以来,省、市文物部门和当地学者作了许多调查、考证和研究工作①。

2004年8月,大同市考古研究所与市博物馆联合组成平城考古队②,全面启动北魏平城遗址的调查和发掘,在总结前人研究成果的基础上,从考古调查发掘资料入手,结合相关历史文献,可以搞清大同古城从秦汉至明清时期分布范围及其演变规律。

一、秦汉时期的县邑秦汉时期的平城是雁门郡所辖的县城,属并州刺史部。

“汉高祖七年(前200年)匈奴攻韩王信马邑,信因与谋反太原……高祖自往击之。

会天寒,士卒堕指者什二三,遂至平城。

匈奴围我平城,七日而後罢去。

”[3] 这是大同立邑最早的确切文献记载。

由于著名的“白登之战”,平城闻名天下。

西汉中后期,在此设置了雁门郡东部都尉治所,驻有边兵,抗击匈奴,平城成为北边长城内的军事重镇。

汉代以来,平城的名称屡变,但其附近白登山的位置是始终不变的。

因此,平城的位置可依据与白登山之间的地理位置关系来判断。

白登山(今称马铺山)位于大同城东北4公里处,主峰海拔1305.5米,周围环绕有连绵起伏的丘陵。

《汉书·匈奴传》云冒顿围高帝於白登七日,即此也。

服虔曰:“白登,台名,去平城七里。

”如淳曰:“平城旁之高地,若丘陵也。

”《正义》引李穆叔《赵记》云:“平城东七里有土山,高百馀尺,方十馀里。

运河城市临清历代城址变迁考略

运河城市临清历代城址变迁考略

周嘉

【期刊名称】《城市史研究》

【年(卷),期】2018(000)002

【摘要】临清“因水而名”,“因河而城”,后又“因漕而兴”。

由于水患、兵燹、政治、经济等因素,临清县名几度变更,城治数易其位,城址也多次变迁。

临清城的历史发展脉络可以从早期历史、建置时代和漕运盛时三个宏观时段来考察。

临清城址始终在河水两边转换,其命运系于“水”。

临清成为运河商业都市之后,对城池进行了大规模的改造与扩建,突破了治所城市的局限,并最终定型为砖、土二城相连的“宝瓶城”。

【总页数】14页(P121-133)

【作者】周嘉

【作者单位】[1]聊城大学运河学研究院

【正文语种】中文

【中图分类】I207.41

【相关文献】

1.帝国晚期运河城市临清的空间变迁与职能整合 [J], 周嘉;布乃静

2.黄河水患与历代睢县城址的变迁 [J], 陈隆文

3.京杭运河山东段的历史变迁及其对临清市发展的影响研究 [J], 王敏;惠洪宽;管永梅

4.京杭运河山东段的历史变迁及其对临清市发展的影响研究 [J], 王敏;惠洪宽;管永

梅;

5.古城临清的运河城市特征研究 [J], 常玉荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

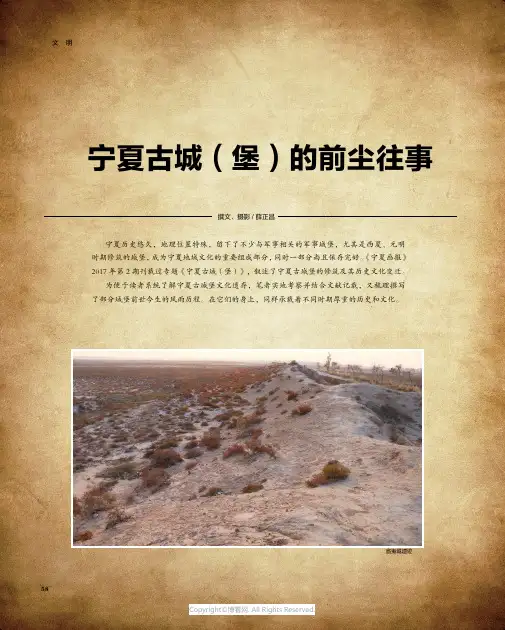

16356379_宁夏古城(堡)的前尘往事

撰文、摄影/薛正昌

宁夏历史悠久,地理位置特殊,留下了不少与军事相关的军事城堡,尤其是西夏、元明

时期修筑的城堡,成为宁夏地域文化的重要组成部分,同时一部分尚且保存完好。

《宁夏画报》2017年第2期刊载过专题《宁夏古城(堡)》,叙述了宁夏古城堡的修筑及其历史文化变迁。

为便于读者系统了解宁夏古城堡文化遗存,笔者实地考察并结合文献记载,又梳理撰写

了部分城堡前世今生的风雨历程。

在它们的身上,同样承载着不同时期厚重的历史和文化。

┃ 文 明 ┃

省嵬城遗迹

宁夏古城(堡)的前尘往事58

Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。

秦咸阳历史沿革

第一章秦咸阳历史沿革秦咸阳城遗址位于今陕西省咸阳市东郊,以渭城区窑店镇北原的宫城区为中心,东起柏家咀村之秦兰池遗址,西至仁家咀之秦杜邮遗址,北临泾河南原,南傍渭河北岸。

辖渭城区、泾阳县所属之渭城、窑店、正阳、底张、周陵、蒋刘、高庄五镇二乡,面积近一百平方公里。

秦咸阳的建城史可追溯到秦孝公十二年(公元前350年)的商鞅变法。

《史记·秦本纪》记孝公十二年“作为咸阳,筑冀阙,徙都之”。

从此咸阳成为秦帝国新的都城,走进了中国历史波澜壮阔的新天地,长达144年之久。

秦末,项羽入关,西屠咸阳,烧秦宫室,火三月不灭。

雄伟繁华的咸阳城就这样毁灭在农民起义战火烽烟之中,至今已有2300余年了。

公元1988年12月19日,中华人民共和国国务院公布秦咸阳城遗址为第三批全国重点文物保护单位。

1995年9月,咸阳市人民政府建成秦咸阳宫遗址博物馆,并对外开放。

2001年末秦咸阳城的考古发掘被评为二十世纪新中国一百项重大考古发现之一。

2004年,秦咸阳城遗址列为国家“十一·五”一百项大遗址保护工程之一。

今天这里已成为广大人民群众,海外朋友访古考察、旅游观光的重要目的地之一。

一、秦咸阳的历史地理咸阳位于关中平原中部,北依黄土高原南缘台地,南临秦岭山脉北坡,渭河东西流径中部,泾、涝、沣、灞等渭河支流环绕四周。

地属温带季风气候,日照充足,降水丰沛,四季分明,土壤肥沃,农业发达,物产富饶。

古有天府令誉,今有“白菜心”之美称。

远在距今五、六千年前的仰韶文化时期,我们的先民就繁衍生息在这块大地上,耕耘稼穑,渔猎采樵,留下了众多斑斑遗迹。

在今天泾、渭、沣、涝等河谷和台塬地带,考古工作者发现了石何杨、伊家村、客省庄、柏家咀等金牌仰韶文化半坡类型的遗址,从丰富的文化内涵中折射出早期中华文明的曙光。

咸阳也为华夏民族发祥的重要组成部分。

夏商时期,咸阳属禹贡九州之雍州。

西周文王、武王时期咸阳为丰、镐西京的近郊。

文王之父季历在迁徙丰镐之前曾在今正阳乡白庙村建有程邑作为临时王都之地。

“榆中”城址变迁论文(大全五篇)

“榆中”城址变迁论文(大全五篇)第一篇:“榆中”城址变迁论文秦始皇三十三年(公元前214年)设榆中县,属陇西郡。

今榆中属甘肃省兰州市,县级行政区域及县府城名,在兰州东南80千米,东经104.06°北纬33.50°处。

依据谭其骧《中国历史地图集》,战国时期榆中没有确切城址,只是一片广阔的区域,属林胡,位置大致在东经107°-112°北纬38°-41°,地域主要在今内蒙古自治区和陕西西北端,大体在黄河几字湾内东半。

谭集西汉凉州刺史部图上才有了古代的榆中城,属凉州刺史部金城郡,位置在东经103.55°北纬36.02°,在今兰州正东方。

东汉未变。

到了三国魏时,榆中仍在今兰州的正东,但城址似乎向西移动了一点,而且成了金城郡的首府(而金城却不是首府)。

西晋时属秦州金城郡,也是首府所在地。

十六国时属前赵,位置依旧,但不再是金城郡府(郡府在子城,亦非在金城)。

南北朝时属北朝魏之河洲金城郡,位置依旧。

隋唐五代十国时期,谭其骧的图集中没有榆中这个地名,可能与这一时期金城郡属于吐蕃版图有关。

从此经宋辽金元明一直到清,谭集未再标注榆中,说明自南北朝以后榆中在历史事件中不再扮演重要角色。

这里产生二个问题:一是榆中故城何时迁到现址;二是为什么北朝魏以后史事记录不再有榆中之名。

一、榆中故城迁移榆中什么时候由故城迁至今地现在就只有靠猜测了。

假设榆中曾一度迁入今址,那么在什么时候?清代耿喻《金县志》“城郭”条:“尝按邑城创自元至元间,历时增修,坚致牢实,当时称为铁。

”金县即今榆中县。

然而,此材料仍不能帮助我们断定榆中位置更改的时间,只能肯定此城非榆中城迁移而得。

可以断定在此之前如果有个榆中城在附近也早荒废了,如果假设榆中城曾迁至此也在足以颓圮的时间之前。

榆中最初为羌人所据,羌人从远古起就开始迁徙。

周代羌人大的内迁有两次。

秦汉以来内迁更趋频繁。

汉昭帝始元六年(公元前81年)从张掖、天水、陇西三郡各取两县,设置了金城郡,郡治允吾县。

河西走廊古城堡遗址变迁初探

第26卷第6期(2010)河西学院学报V01.26N o.6(2010)河西走廊古城堡遗址变迁初探强进前杨路军(1.兰州大学历史文化学院,甘肃兰州730000;2.天水市麦积区凤凰初中,甘肃天水741031)摘要:河西走廊是闻名于世的丝绸之路最重要的干线路段,曾是古老的华夏文明与两河文明、古印度文明、地中海文明的汇流区。

河西走廊也是我国古城堡遗址分布最密集的地区,堪称无与伦比的古城堡遗址博物馆。

随处可见的古城堡遗址是河西走廊文明的典型代表。

由于环境的变迁,这些古城堡遗址正在渐渐湮没在历史长河当中。

对其进行深入考察和保护性的开发具有重要的现实意义。

关键词:河西走廊;古城堡遗址;变迁;保护中图分类号:K878.3文献标识码:A文章编号:1672一0520(2010)06—0029—06河西走廊地处黄河以西,南与青藏高原北缘的祁连山脉接壤,东临黄土高原,西与塔里木盆地交界,北与内蒙古高原南缘隆起的北山相连,形成一条长约1000多公里,宽约10多公里至百余公里的狭长地带,因形似走廊而得名。

是我国内地通往西北边陲的交通要道,曾是丝绸之路最主要的干线路段之一。

季羡林先生说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。

"【¨史载敦煌为“华戎所交,一都会也”o[213521陈垣先生说:“自汉以来,敦煌文化极盛,其地为西域与京洛出入必经之孔道,实中西文化交流之枢纽。

”【31西域各道“总凑敦煌,是其咽喉之地”。

【43以上所说的敦煌地区实际包括整个河西走廊,可见河西走廊确实是各族交流融合的重要通道。

遍布于河西走廊的古城堡遗址是历代民族交流、融合最有力的证据。

一、河西走廊主要古城堡遗址及其变迁河西走廊的历史最早见于史籍的是《尚书:》中的《舜典》《禹贡》等篇,其中有三危、黑水等名,后人称其为今敦煌及黑河。

湘西彭氏土司及其族源考

湘西彭氏土司及其族源考(2013-09-28 13:30:07)转载▼分类:武陵文明羁縻制度与土司制度下的溪州彭氏家族湘西古属溪州,2010年,湘西古溪州老司城列为中国考古十大发现之一,引起世人关注。

老司城主人翁彭仕愁家族统治湘西818年,历经后梁、后唐、后晋、后汉、后周和宋、元、明、清九朝,史跨中国羁縻制度与土司制度,成为学界研究的热点。

一、中国历史上的羁縻制度与土司制度中国最早明确提出“羁縻”思想并实践于行政制度的是唐朝。

武德二年(公元619年)唐高祖下诏书,其中有:“画野分疆,山川限其内外,遐荒绝域,行政殊于华夏,是以昔王御世,怀柔远人,义在羁縻。

”羁即马笼头,縻即牛缰绳。

显然,唐朝统治者已具有对边远少数民族首领既要给予一定政治、经济利益,又要控制在一定范围之内的“羁縻”思想。

并将这种思想实施于政,“即其部落列置郡县,其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。

”《新唐书》记载,这些少数民族首领世袭其职,世长其民,世领其土的羁縻府州多达856个。

中国以国家政治制度推行的土司制度是元朝。

土司制度完全形成、正式开始是在元代。

元王朝时,实行“参用汉人”为官。

对边疆少数民族首领任用官职的土司制度,已成为一种治理边疆少数民族的政治制度。

土司制度是对羁縻制度的改良,既有相同点也有不同点。

二者相同点在于,社会背景相同,都是封建社会的政治制度,羁縻制度与土司制度下的统治者,都是奴隶主或农奴主;管理模式相同,宽柔相济,恩威并用。

目的相同,稳定边疆少数民族,巩固封建王朝,是历代封建王朝的终极目的。

二者的不同点在于,认识观念不同,元朝对少数民族认识观发生了彻底改变,羁縻时期的统治者,认为少数民族是禽兽,蛮夷不可教化,运用管理禽兽的办法,牵上牛鼻绳,套上马笼头。

元朝统治者则把少数民族当作“吾民”。

管理体系不同,羁縻制度下的土官,属国家职官体系中另立的一种体系,元朝则将土官、土司真正纳入了国家机构统一的职官体系,土官成为中央王朝统辖的地方行政官员。

2021年高考语文真题试卷(新高考卷Ⅰ)带答案解析

2021年高考语文真题试卷(新高考卷Ⅰ)一、现代文阅读(35分)(共2题;共35分)1.现代文阅读Ⅰ阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。

这篇托名大禹的著作实际产生在战国后期。

《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉一朝。

作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理学研究初具雏形。

同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。

今天,我们之所以还能知道先秦的某一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几次改道,都离不开这两种著作。

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆城的盈缩、政区的分合和地名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。

中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。

沿革地理的成就在清代中期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。

就研究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分支。

就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律。

彭阳县城总体规划编制的几点探索

231 科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald

学 术 论 坛2011 NO.08Science and Technology Innovation Herald科技创新导报

随着时间的推移,国家宏观政策、经济发展态势、现状问题和社会关注焦点都已发生了重大变化,在自治区党委、政府提出宁夏经济跨越式发展和三次固原工作的背景下,出现了与区内其他山区城市同样存在的影响城市发展的新问题,彭阳县县城总体规划急需修编,历时一年,于2010年3月编制完成,经固原市人民政府批准实施,将本轮规划调整的创新亮点予以研究。

1 确定了新的发展方向和目标彭阳县位于宁夏回族自治区东南边缘,六盘山东麓,泾河水系上游,西与固原市原州区毗邻,北、东、南分别与甘肃省环县、镇原、平凉接壤,总土地面积2528.65km2,辖3镇9乡、156个行政村、779个自然村。县城驻地白阳镇,地处茹河河谷地段,南靠栖凤山,东临茹河,依山傍水,呈带状布置,2009年底,县域总人口25.9万人,县城人口4.3万人,建成区面积4.5km2,城镇化率21%。(1)全县发展目标:以建设“大花园、大果园”式的生态家园、致富田园、和谐乐园为目标,深入贯彻落实科学发展观,着力加强基础设施建设和生态环境建设,着力推进林果、草畜、蔬菜、劳务四大产业结构优化和升级,着力转变县域经济发展方式,着力改善民生,着力深化改革和建立科学发展机制,着力促进人口、资源、生态、社会和谐。到2015年,全县人口达到27万人左右,地区生产总值达到57亿元,地方财政一般预算收入达到1.5亿元,农民人均纯收入达到5800元,城镇化率达到25.36%,生态环境明显改善,生态农业和能源工业取得突破性发展,和谐社会建设迈出重要步伐。(2)县城发展目标:为彭阳县政治、经济、文化中心,承接固原的旅游节点城市,以低水耗、低污染的农副产品加工业为支撑,宁南山区特色鲜明的生态园林小城市。规划到2015年5.5万人,建设用地6.07km2,人均113.68m2,到2020年8.5万人,建设用地9.88km2,人均116.22m2。城市空间发展战略是:“西进、北扩、东延、内提升、外控制”,构建“三轴、三心、三线绿、七城区”的发展格局。2 总体规划结合实际进行专题研究(1)《经济发展与城镇发展研究》。采取理论研究与案例研究相结合方式,用现状评判、趋势预测、类比分析三类分析手段开展研究,通过分析彭阳县在大区域中的地位、经济发展特征与历史趋势,判断彭阳今后经济发展的走向,并研究经济发展对县域空间、城镇体系、城镇空间、功能发展的要求。另一方面,研究了城镇发展如何适应产业发展需求,以及城镇发展的趋势与可能。研究确定了规划期内彭阳县域经济的发展对策应该是:以生态保育为核心,以不断强化的交通等基础设施建设为基石,集聚发展;以中心城区和重点发展城镇作为地区竞争力的载体参与区域城市合作与竞争;依托当地资源,形成若干个具有竞争力的产业集群,树立差异化优势;坚持可持续发展的原则,实现县域经济协调、稳定、健康发展的目标,努力推进县域经济工业化。(2)《人口及城镇化发展研究》。本专题根据国内外城镇化发展规律,分析宏观背景下彭阳县城镇化发展趋势,结合未来彭阳县经济发展,以定性和定量相结合的方法对未来彭阳县域总人口增长、城镇人口增长以及空间分布等作出判断,采用综合分析法和区域平衡法,考虑煤炭、石油开采因素所带来人口增长的因素,结合彭阳实际,县城人口集聚程度,各镇现状及发展条件等因素的分析,彭阳县域总人口:2015年27.60万人;2020年31.80万人,彭阳县城2015年5.50万人,2020年8.50万人,人口的准确预测,为规划调整提供了科学依据。3 突出生态,加强城市设计研究,营造宜居山区城市特色(1)提出生态和园林型城市设计意见,指导具体的城镇空间布局。在彭阳县县城总体规划中,针对煤炭、石油资源开发和流域治理环境特色,进行宏观层面城市设计专题研究,对彭阳县城整体进行了城市设计,旨在为城市总体空间布局提供城市设计依据,为城市总体规划各项内容的决策和实施提供一个基于公众利益的形体设计准则,并可为下一阶段规划设计提供依据。(2)从宏观层面上研究城市形态和空间环境。提出保护城市生态环境、改善城市景观、塑造城市形象的总目标,构筑“三线绿”的设计意图,建构起具有地域特色的城市空间形态格局与城市文化的总框架。提出了以生态园林城市的理论为依据,保护和利用城市的自然生态环境,体现城市建设的可持续性;以城市的自然山水资源为依托,构筑山水城市的空间格局,规划期内,拟开发建设栖凤山森林公园、茹河生态园、茹北台地公园近6km2。4 强化总体规划的可实施性,“粗细分明”(1)解决好近期建设和远期发展的关系。针对城市发展的不同阶段,采用不同的对策,衔接近远期规划,使规划富有弹性,使规划期内的发展设想建立在科学、可行的基础上。在彭阳县县城总体规划中,强化城市远景发展框架的内容,将规划期的每一个阶段(近期、远期)作为城市长远发展过程中的一个时期,采用“由远及近”的方法,分阶段地提出发展目标及发展要求,并落实到空间布局上,保证每一个阶段发展内容的完整性及合理性,妥善处理好近、远期发展的关系。(2)解决好区域交通与总体规划的关系。区域交通对山区城市格局影响很大,山区城市的建设往往依托于区域交通,铁路线、国道、省道、高速公路的变更将左右整个城市形态与城市功能的布置,可以说山区城市建设用地拓展的历史也是区域交通不断变迁的历史。在本轮彭阳县城城市总体规划中,首先就涉及了等级公路与城市用地拓展的协调问题。根据相关规划青石嘴至麻子沟圈高速公路、309国道、203省道改建这三条等级公路将在彭阳县城东侧交汇经过。规划编制过程中与区、市、县各级交通部门及相关设计单位多次衔接与协调,予以考虑,既避免了等级公路对城市拓展空间的影响,同时也避免了城市发展对等级公路建设和使用的干扰,达到了“双赢”的目的。在经济快速发展的宏观背景下,经济欠发达山区城市城镇发展较快、发展条件较优,必将率先迎来新的建设高潮。我们必须把握这一鲜明特点,在编制总体规划中结合实际,重视研究,加强技术探索,对新形势、新背景下的问题进行深入思考,并有所突破、创新;强化规划的可实施性,重点解决好近期建设与远期发展、区域交通与城市发展等方面的问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

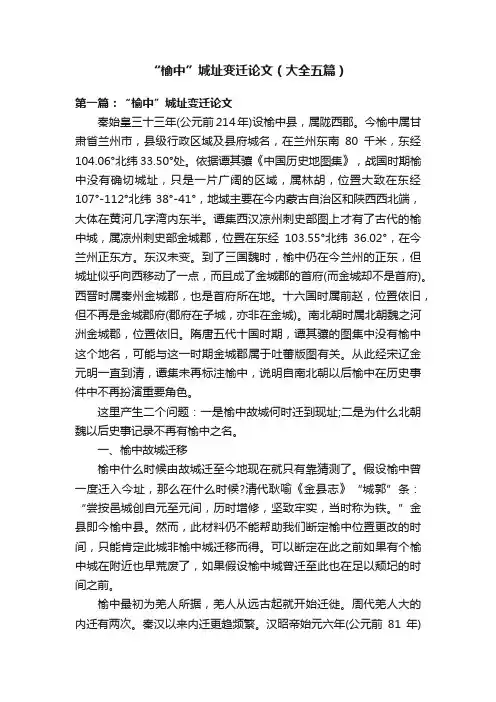

图 2 董 志 塬 地 形 与 古 城 分 布 图

— 347 —

庙 头 嘴 遗 址 ;四 为 北 魏 西 北 地 郡 附 郭 彭 阳 县 , 治所在李家寺 村 庙 头 嘴 北 遗 址;五 为 隋 唐 彭 州及彭原县,治 所 为 今 西 峰 区 彭 原 乡 彭 原 村 故 城 遗 址 ;六 为 唐 代 丰 义 县 (宋 改 为 彭 阳 ),治 所在今西峰区 董 志 镇 旧 城 遗 址;七 为 宋 金 彭 原 县 ,治 所 为 今 西 峰 区 彭 原 乡 义 门 故 城 遗 址 ; 八为北宋军事 重 镇 彭 阳 城,城 址 在 宁 夏 彭 阳 县城。同时排 除 西 峰 区 萧 金 镇 古 城 遗 址、米 王 古 城 遗 址、董 志 新 城 遗 址 与 彭 阳 的 关 系 (图 2)。 现 分 考 于 下 。

通 过 对 文 献 的 研 究 ,并 经 过 实 地 踏 勘 ,笔 者认 为 彭 阳 (彭 原)县 城 从 汉 置 到 元 废,经 迁 址、改建、更名 先 后 留 下 八 个 古Байду номын сангаас城 遗 址:一 为

— 346 —

图 1 董 志 塬 在 关 中 的 位 置 图

西汉初年彭阳 县 城,治 所 在 今 甘 肃 省 庆 阳 市 (本 文 涉 及 的 地 区 都 在 甘 肃 省 庆 阳 市 ,故 以 后 省 去 )西 峰 区 野 林 乡 政 府 所 在 地 古 城 遗 址 ;二 为 汉 武 帝 时 所 置 彭 阳 县 城 、宋 金 彭 阳 县 城 ,治 所为今镇原县 彭 阳 乡 故 城 遗 址;三 为 后 汉 富 平县(北地 郡 治),治 所 为 今 西 峰 区 李 家 寺 村

《魏书·地 形 志》载 豳 州 领 西 北 地 郡,辖 彭 阳 县,“彭 阳,二 汉 属 安 定,晋 罢,后 复 属”。⑧《元 和 郡 县 图 志 》宁 州 条 曰:“彭 原 县,

《汉书·地理志》载 彭 阳 县,属 安 定 郡 。① 《史 记 · 匈 奴 列 传》:“汉 文 帝 十 四 年,匈 奴 单 于十四万骑入 朝 那、萧 关,杀 北 地 都 尉 卬,虏 人民畜产甚 多,遂 至 彭 阳。 使 奇 兵 入 烧 回 中 宫,候骑至 雍、甘 泉。”② 笔 者 考 得,西 汉 时 期 朝那县治所在 宁 夏 彭 阳 县 古 城 镇 东 遗 址,地 处茹河 谷 地,③ 匈 奴 从 这 里 入 侵 彭 阳 ,所 走 路 线 必 然 是 沿 茹 河 河 谷 ,本 次 入 侵 ,甘 泉 宫 和 回 中 宫 亦 受 到 威 胁 。 《后 汉 书 · 段 颎 传 》 载 ,后 汉 灵 帝 建 宁 元 年 (168)春 ,段 颎 “将 兵 万 余 人 ,赍 十 五 日 粮 ,从 彭 阳 直 指 髙 平 ,与 先 零 诸 种 战 于 逢 义 山 ”,④ 东 汉 彭 阳 古 城 在 茹 河 河 谷 ,“从 彭 阳 直 指 高 平 (今 宁 夏 固 原)”,就 是 沿 这 条 道 路 行 军 ,所 走 路 线 与 匈 奴入侵路线相反。茹河谷地在汉代是丝绸 之 路 的 交 通 要 道 。⑤

历史地理 第二十七辑

历史时期彭阳县城址的变迁*

张多勇

今甘肃省陇东地区的董志塬是黄土高原 的 最 大 残 塬 ,地 形 上 表 现 为 边 缘 陡 峭 ,腹 地 平 坦,坡 度 不 超 高 1°,是 黄 土 高 原 保 存 较 完 整 的 原 面 ,属 半 湿 润 半 干 旱 气 候 ,为 天 然 农 田 所 在 地 ,其 北 部 为 黄 土 丘 陵 沟 壑 地 带 ,为 半 农 半 牧区。仰韶文化时期这里就从事农业生产, 在 北 魏 ,董 志 塬 得 到 全 面 开 发 ,之 后 这 里 变 成 了 良 田 ,今 天 仍 然 是 甘 肃 的 商 品 粮 基 地 ,在 古 代这里是农业区通向北部牧业区的最后一个 规 模 较 大 的 农 业 单 元 ,是 防 御 关 中 的 制 高 点 , 进 军 塞 外 的 军 事 桥 头 堡 ,是 兵 家 必 争 之 地 ,具 有 重 要 的 战 略 地 位 。 古 代 彭 阳 县 (彭 原 县 )就 设 在 董 志 塬 或 丝 绸 之 路 “茹 河 道 ”上 。 彭 阳 县 对于经过董志塬和通向塞外的道路有扼控作 用,是周秦汉 唐 在 关 中 作 都 各 朝 代 京 畿 地 区 防御体 系 的 重 要 一 环。 古 代 彭 阳、彭 原、富 平、丰义虽然因 历 史 变 迁,名 称 有 改 易,治 所 有迁徙,但其 所 管 辖 区 域 乃 今 天 的 董 志 塬 及 周 边 地 区 。 夺 取 彭 阳 ,控 制 董 志 塬 ,北 上 可 以 控 制 河 朔 ,南 下 可 建 瓴 争 夺 关 中 ,其 战 略 地 位 尤为突出(图1)。所以对于 彭 阳 县(彭 原)治 所的考证,关 系 到 对 汉 唐 时 期 关 中 地 区 北 部 防御体系的再 认 识,同 时 能 为 西 汉 萧 关 关 址 的考证提供证据。

— 348 —

① 《汉书》卷 二 八 《地 理 志 第 八 下 》,中 华 书 局,1962 年 ,第 1615 页 。

② 《史记》卷一一○《匈 奴 列 传》,中 华 书 局,1982 年, 第 2901 页 。

③ 张多勇:《朝那县城址变迁概述》,《宁夏大学学报》 2009 年 第 1 期 ,第 64—69 页 。

* 教育部人文社 会 科 学 研 究 规 划 项 目 “丝 绸 之 路 陇 山以东走向考察研究”(09YJA770025);甘 肃 省 哲 学社会科学规 划 项 目 (2009)“陇 山 以 东 汉 代 城 镇 布局及历史变迁研究”;甘肃省高等学校研究生 导 师 科 研 项 目 “泾 河 中 上 游 汉 代 城 址 及 其 变 迁 研 究 ” (0810-05);陇东 学 院 预 研 项 目 “丝 绸 之 路 陇 山 以 东段考察研究”(XYSHK0903);庆 阳 市 软 科 学 研 究 计 划 项 目 (RK2011-08)。

⑦ 笔者考得丝绸之 路 在 陇 山 以 东 有 七 条 道 路 ,其 中 汉代的主干道是“茹河道”,其道路走向是:由关 中 出发至陕西淳化 县 (有 甘 泉 宫 遗 址),经 陕 西 旬 邑 职田镇(有汉代旬邑县、唐代三水县遗址),经甘 肃 宁 县 平 子 (有 义 渠 县 遗 址 )、早 胜 (唐 宋 早 社 驿 )、甘 肃宁县(有汉代泥阳县、唐宋宁州遗址)、至董志 塬 分两路,其中一路从甘肃庆阳市西峰区野林(秦 汉 彭阳县遗址)今 北 石 窟 寺 下 原,渡 蒲 河,进 入 茹 河 河谷,溯茹河而上,一 路 经 甘 肃 镇 原 县 境 内,彭 阳 乡(有汉代、宋代 彭 阳 县 遗 址)、城 关 镇 (今 城 关 镇 祁家川有安定 县 遗 址)、县 城 (唐 宋 原 州 临 泾 县 )、 开边乡(刘路庄 村 有 汉 代 抚 夷 县 遗 址),茹 河 在 宁 夏彭阳县境内有城阳乡(北魏黄石县、西魏改为 长 城县、唐代百泉县城址)、古城镇(古城镇为秦汉 朝 那 县 ),再 翻 越 山 岭 进 入 清 水 河 ,至 固 原 (古 高 平 ), 我们称为“茹河道”。这条道路上古城遗址串状 分 布、石窟寺密集、烽 燧 遗 址 线 状 不 间 断,古 道 遗 迹 随 处 可 见 。 这 条 道 路 是 汉 代 的 主 干 道 ,唐 宋 沿 用 。

清 嘉 庆 《一 统 志 》曰 :“《魏 书 · 地 形 志 》 豳 州 领 西 北 地 郡 ,治 彭 阳 县 。”又 曰 :“彭 原 古 城 ,在 安 化 县 南 。 汉 置 彭 阳 县 ,在 今 泾 州 镇 原 县 界 ,后 魏 徙 置 于 此 。”③可 见 彭 原 县 北 魏 时 由 镇 原 县 徙 置 安 化 县 (今 庆 城 县 )境 内。北魏彭阳县治所即今西峰彭原乡何家 地 坑 村 庙 头 嘴 北 遗 址 ,至 此 彭 阳 县 从 茹 河 河 谷 迁 址 董 志 塬 。④

2005年2 月 25 日,笔 者 前 往 调 查。 实 地所见彭阳古城位于蒲河支流茹河北岸二级 台地上,东 距 蒲 河 茹 河 交 汇 点———北 石 窟 寺 4km,今 镇 原 县 彭 阳 乡 政 府 所 在 地,乡 镇 机 关建于 古 城 城 内,地 理 坐 标:E35°36′48.6″; N107°28′48.7″。古城傍 河 依 山 而 筑,今 北 墙 基本完整,长260m,残高8m,基宽 10m,顶 宽5m,北护城 河 今 存,宽 约 30m,夯 土 层 内 夹 杂 黑 色 陶 片 和 绳 纹 瓦 片 ,显 系 汉 代 遗 物 ,同 时说明现存城 墙 为 汉 代 以 后 重 筑;东 墙 北 段 存97 m,基 宽 8 m,高 8 m,夯 层 厚 12—

一、西汉彭阳县城

与《汉 书》所 记 孝 文 十 四 年,匈 奴 单 于 入 侵 彭 阳的路线以及 段 颎 破 羌 的 路 线 完 全 相 同,所 走这条道路我们称为“茹 河 道”。⑦今 天,这 条 道 路 上 古 城 遗 址 串 状 分 布 、石 窟 寺 密 集 、烽 燧 遗址线状不 间 断,古 道 遗 迹 随 处 可 见。 这 条 道路即是汉代 以 来 丝 绸 之 路 的 主 干 道,又 是 历史时期一条重要的军事通道。同时可以互 证西汉之彭阳 县 在 茹 河 河 谷,治 所 在 今 镇 原 县彭阳乡彭阳古城。

班彪《北 征 赋 》又 为 我 们 提 供 了 另 一 证 据。更始时关 中 丧 乱,班 彪 避 祸 凉 州,“释 余 马于彭阳 兮,且 弭 节 而 自 思。”⑥ 班 彪 所 走 的 路线汉 代 从 长 安 出 发,经 云 阳 (今 陕 西 淳 化 县)、登赤须 之 长 坂 (今 子 午 岭 斜 坡)、入 义 渠 之旧城(今宁 县 平 子)、过 泥 阳,沿 蒲 河、茹 河 经 彭 阳 、安 定 、抚 夷 、朝 那 出 萧 关 ,至 高 平 。 这

④ 《后汉书》卷六五《段 颎 传》,中 华 书 局,1965 年,第 2149 页 。

⑤ 张多勇:《陕甘宁蒙毗邻地区石窟寺的分布及地 理 环 境 探 析 》,《陇 东 学 院 学 报 》2009 年 第 1 期 。

⑥ (南朝梁)萧 统 撰,(唐)李 善 注:《文 选》,上 海 古 籍 出 版 社 ,1986 年 ,第 1 册 第 426 页 。