0369翻译山城的雾蒲华清

夜月原文翻译及赏析

夜月原文翻译及赏析夜月原文翻译及赏析古体诗是与近体诗相对而言的诗体。

近体诗形成前,各种汉族诗歌体裁。

也称古诗、古风,有“歌”、“行”、“吟”三种载体。

以下是小编为大家收集的夜月原文翻译及赏析,希望对大家有所帮助。

夜月原文翻译及赏析1原文:江亭夜月送别二首[唐代]王勃江送巴南水,山横塞北云。

津亭秋月夜,谁见泣离群?乱烟笼碧砌,飞月向南端。

寂寞离亭掩,江山此夜寒。

译文及注释:译文长江远远地送走了从巴南来的流水,大山横亘,仿佛嵌入了塞北的云层。

秋天明月夜,在这渡口亭子里,谁见过在离别时哭哭啼啼的呢?乱糟糟的烟雾笼罩着青绿的台阶,高高的月亮照耀着江亭的南门。

离亭的门关闭着,周围寂静无声;今夜里大江与高山都显得那么凄凉。

注释巴南:地名,在今重庆市。

横:横亘。

塞北:指长城以北。

亦泛指我国北边地区。

津亭:古在渡口建亭,供旅客休息。

津,渡口。

泣:哭泣。

离群:离开同伴。

乱烟:凌乱的烟雾。

笼:笼罩。

碧砌:青石台阶。

飞月:悬在高空的月亮。

掩:掩盖,掩映。

江山:江水和高山。

赏析:在王勃的《王子安文集》中,可以与上面这首诗参证的江边送别诗,有《别人四首》、《秋江送别二首》等,都是他旅居巴蜀期间所写的客中送客之作。

两诗合看,大致可知写诗的背景,即送客之地是巴南,话别之所是津亭,启行之时是秋夜,分手之处是江边,而行人所去之地则可能是塞北,此一去将有巴南、塞北之隔。

沈德潜在《唐诗别裁》中选录了两首中的第一首,但就两诗比较而言,其实以第二首为胜。

第一首诗最后用“谁见泣离群”一句来表达离情,写得比较平实浅露,缺乏含蓄深婉、一唱三叹的韵味,沈德潜也不得不指出其用意“未深”;而在写景方面,“山横塞北云”一句写的是千里外的虚拟景,没有做到与上下两句所写的当前实景水乳交融,形成一个完美和谐的特定境界,因而也不能与诗篇所要表达的离情互为表里,收到景与情会的艺术效果。

而在艺术上达到了这一要求的,应当推第二首。

在这诗中,诗人的离情不是用“泣离群”之类的话来直接表达的,而是通过对景物的描绘来间接表达。

雾柳暗时云月,露荷翻处水流萤。全诗翻译赏析及作者出处

雾柳暗时云月,露荷翻处水流萤。

全诗翻译赏析及作者出处雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。

这句话是什幺意思?出自哪首诗?作者是谁?下面小编为同学们整理出这首古诗词的全文全文翻译及全文赏析,提供给同学们。

希望能对同学的古诗词的学习与提高有所帮助。

1雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。

出自宋代张元干的《浣溪沙·山绕平湖波撼城》山绕平湖波撼城。

湖光倒影浸山青。

水晶楼下欲三更。

雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。

萧萧散发到天明。

1雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤赏析作者写这首的具体时间不详。

词中云:“水晶楼下欲三更”。

据南宋胡仔《苕溪渔隐丛话前集》卷五十三“水晶官”条去:“吴兴谓之水晶宫,不载之于《图经》,但《吴兴集》刺史杨汉公《九月十五夜绝句》云:‘江南地暖少严风,九月炎凉正得中。

溪上玉楼楼上月,清光合作水晶宫。

’因此诗也。

”可知此词为作者晚年游览江浙一带时所作。

“一别三吴地,重来二十年”。

这是元干在《登垂虹亭二首》中描写旧地重游时的心情,而诗中描写“山暗松江雨,波吞震泽天”的山水情景则与词中描写的自然景物相接近。

首句“山绕平湖波撼城”,真实地展现了连绵不断的山势与波涛汹涌的水势。

“波撼城”是化用唐孟浩然《临洞庭》诗“八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城”的句意。

但他的词情不是从浪涛汹涌的“波撼城”中激发,而是从广阔的水面上出发,特写湖光荡漾、青山绿水的优美景色。

“水晶楼下欲三更”,承上进一层写湖光月色相映,意境远,仿佛如。

形容雨后山景雾的诗句

形容雨后山景雾的诗句1、天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

——《渔家傲·天接云涛连晓雾》2、浮云不共此山齐,山霭苍苍望转迷。

——《宿石邑山中》3、白云回望合,青霭入看无。

——《终南山》资料拓展1、唐代韩翃《宿石邑山中》原文:浮云不共此山齐,山霭苍苍望转迷。

晓月暂飞高树里,秋河隔在数峰西。

译文:天上的浮云不能与此山平齐,山峦云雾苍苍远望反更迷离。

拂晓弯月暂时飞隐到高树里,秋夜的银河远隔在数峰以西。

2、唐代王维《终南山》原文:太乙近天都,连山接海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

译文:巍巍的太乙山临近长安城,山连着山一直蜿蜒到海边。

白云缭绕回望中合成一片,青霭迷茫进入山中都不见。

中央主峰把终南东西隔开,各山间山谷迥异阴晴多变。

想在山中找个人家去投宿,隔水询问那樵夫可否方便?3、唐代白居易《阴雨》原文:岚雾今朝重,江山此地深。

滩声秋更急,峡气晓多阴。

望阙云遮眼,思乡雨滴心。

将何慰幽独?赖此北窗琴。

译文:今天的山岚雾霭特别的重,天涯广阔这里却是如此的偏僻深远。

闻见滩头江水带来的秋意扑面而来,山谷的气候湿润,晴天也多像阴天。

望向帝京但是云遮住了眼,想着故乡,檐上的雨一滴滴的滴到心里。

用什么来安慰我这幽深彷徨的思绪?唯赖这北窗下的琴来解我心中孤独。

4、宋代李清照《临江仙·梅》原文:庭院深深深几许,云窗雾阁春迟。

为谁憔悴损芳姿,夜来清梦好,应是发南枝。

玉瘦檀轻无限恨,南楼羌管休吹。

浓香吹尽有谁知,暖风迟日也,别到杏花肥。

译文:庭院一层层的有好多层,云簇阁楼的窗户,淡淡的雾气弥漫在四周,春天却迟迟不来。

思念让容色憔悴,只有在夜晚的梦中才能相聚,向阳的梅枝也到了发芽的时节。

梅花风姿清瘦,南楼的羌笛不要吹奏哀怨的曲调。

散发着浓浓的香味的梅花不知道被吹落多少?春日的暖风,别一下就让时间来到杏花盛开的时节了。

5、宋代李清照《渔家傲·天接云涛连晓雾》原文:天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

清陶澍《重登云台山》原文及翻译

重登云台山

清陶澍

拂帘远眺见山老,满谷翠浓犹满钱。

苔藓忽入青石凹,鹤翎几落绿云连。

曲径归舍把马放,醉里把管吹一连。

惊起洞庭鹤,伴着夜月明。

梦里重登云台,淡泊寻古今。

重登云台山

清陶澍

一扫帘幕,远眺便见山峦老拙,谷壑里青翠浓郁,如满满的金钱。

苔藓悄然钻进青石凹壁,几只鹤翎忽然纷落于绿云连绵之中。

驱车拐弯绕过,开到舍前停放马车,醉卧中拿起管子吹出一曲曲的清调。

惊动洞庭鹤,伴着夜月明亮。

梦里重登云台,情怀淡泊,洞察古今。

重登岳麓翻译

重登岳麓翻译

重登岳麓译文:

雨后初晴,千山万壑清风扑面,

登山望远,一览众山,最是是人神清气爽。

西南天边的云彩与烟雾来自衡岳山脉,

江水滔滔轰声隆隆日夜不停流向洞庭湖。

我的头发近些年已经全白了,

可眼前的山却像以前一样青绿,

那些读书的老友们现在都去哪里了?

深秋里,我最喜欢古木环绕的小亭里独坐,回忆过往。

诗一开始便赋于岳麓山神奇的色彩与宏大的气魄,人在山中行,不知风从何处起,这岂不神秘么; 且又称之为“天风”,山与天相通,这岂不宏伟么!“吹堕一声钟”,山中古刹的晚钟声随着风儿飘落,“堕”字表明了诗人登攀的足迹,这时恐还未到达古刹吧。

“古寺郁空翠,夕阳横乱峰”,诗人来到古刹,郁郁葱葱的参天古木,蓝天下的古刹,景色是多么地清秀宜人,诗人觉得,这寺,在这山、这树、这天空、这诗人之心的衬托下,也具有一种澄澈而漉人胸怀的意味。

原文:

重登岳麓

黄道让〔清代〕

万壑风来雨乍晴,

登高一览最忪惺。

西南云气来衡岳,

日夜江声下洞庭。

我发实从近年白,

此山犹似旧时青。

读书老友今何在,

古木秋深爱晚亭。

黄道让,字岐农,湖南安福人。

咸丰庚申进士,官工部主事。

有《雪竹楼诗稿》。

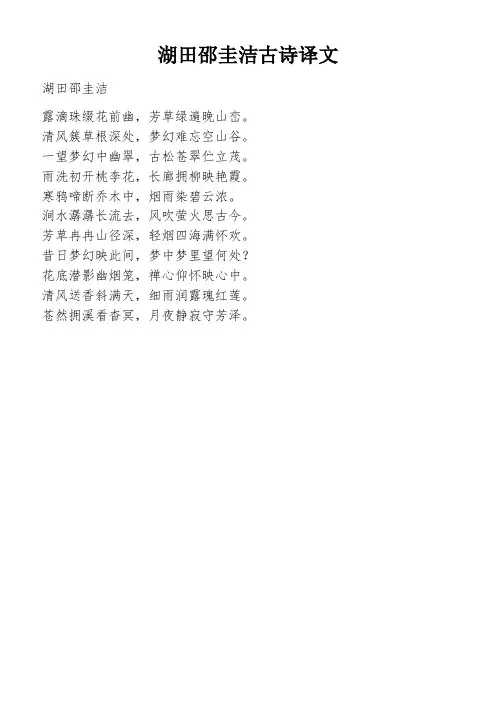

湖田邵圭洁古诗译文

湖田邵圭洁古诗译文

湖田邵圭洁

露滴珠缀花前幽,芳草绿遍晚山峦。

清风簇草根深处,梦幻难忘空山谷。

一望梦幻中幽翠,古松苍翠伫立茂。

雨洗初开桃李花,长廊拥柳映艳霞。

寒鸦啼断乔木中,烟雨染碧云浓。

涧水潺潺长流去,风吹萤火思古今。

芳草冉冉山径深,轻烟四海满怀欢。

昔日梦幻映此间,梦中梦里望何处?

花底潜影幽烟笼,禅心仰怀映心中。

清风送香斜满天,细雨润露瑰红莲。

苍然拥溪看杳冥,月夜静寂守芳泽。

天姥文言文翻译

夫天姥者,盖古之仙山也。

其位于江南,邻接东海,山势巍峨,云雾缭绕,若隐若现,实为神境。

昔有好事者,尝游于此,遂作此文以记之。

天姥山,盖因其高而得名为“天”,又以其峰峦叠嶂,如仙女之髻,故曰“姥”。

山之巅,常有云霞缭绕,如仙子腾云驾雾,故又有“仙山”之称。

山之南北,绵延数百里,其间名胜古迹,不可胜数。

乃有友人某,一日携酒至山,欲寻仙踪,遂登山寻访。

友人沿山道而行,但见松柏掩映,花草丛生,鸟鸣山清,猿啼谷静。

山道曲折,时隐时现,恍若人间仙境。

友人行至半山,忽见一石峰突兀,状若观音菩萨端坐云端,慈眉善目,庄严肃穆。

友人惊叹之余,遂在石峰前设坛祭拜,祈求观音菩萨庇佑。

祭毕,山风骤起,云雾弥漫,友人仿佛置身于仙境之中。

友人继续前行,不远处,见一古寺掩映于松林之中。

寺门半掩,香烟袅袅,钟声悠扬。

友人入寺,见佛像庄严,僧人诵经,心旷神怡。

寺内有一古井,井水清澈见底,友人取水洗面,顿觉神清气爽。

出寺后,友人继续登山。

山道愈行愈险,友人见一巨石横卧山道,状若猛虎张口欲吞。

友人心中一惊,但想:“此山既为仙山,必有仙灵庇佑,吾当勇往直前。

”遂攀石而过,恍若踏云而行。

友人至山顶,见一石台,台中央有一石碑,上刻“天姥山”三字,字体遒劲有力。

友人于石碑前盘膝而坐,闭目冥想,仿佛与天地同在。

此时,山风呼啸,云雾缭绕,友人恍若置身于仙界。

友人留宿山顶,夜幕降临,月光洒满山巅。

友人仰望星空,只见银河倒挂,群星闪烁,宛如仙境。

友人感慨万分,遂作诗一首:天姥山巅月华明,云霞缭绕仙灵迎。

松柏苍翠鸟鸣谷,山道崎岖心不惊。

友人次日下山,临别之际,感慨万千。

想那天姥山,实为仙山,虽人世浮华,但此处仙灵依旧,令人向往不已。

自此,友人常怀天姥山之情,每逢佳节,必携酒至山,以祭仙灵。

而天姥山之美,亦因友人之文而传扬于世。

译文:天姥山,古称仙山,位于江南,临近东海。

山势雄伟,云雾缭绕,若隐若现,宛如仙境。

昔日有好事者游历此地,遂作此文以记述之。

天姥山,因其高耸而得名“天”,又因其峰峦叠嶂,如仙女之发髻,故称“姥”。

雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。_诗词名句

雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。

出自宋代张元干的《浣溪沙·山绕平湖波撼城》山绕平湖波撼城。

湖光倒影浸山青。

水晶楼下欲三更。

雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤。

萧萧散发到天明。

【译文及注释】译文连绵的山峦环绕着平湖,波涛很大,有摇动城墙之势。

湖水的波光里倒映着山峦的影子,浸染着山的青翠。

就要到三更时分,湖光荡漾,照到楼上犹如水晶一般清莹。

天上的流云遮住了月亮,柳树如同笼罩在雾中一样发暗。

带着露珠的荷叶翻动时,水光闪烁,如同飞流的萤火一样。

散开着花白稀松的头发,静静地待到天明。

注释①浣(huàn)溪沙:词牌名,曾为唐代教坊曲名。

②平湖:湖名,位于嘉兴东南。

③波撼(hàn)城:波涛汹涌,撼动城郭。

化用孟浩然《临洞庭》:“气蒸云梦泽。

波撼岳阳城”诗意。

④浸(jìn):浸染。

⑤水晶楼:楼名,在浙江吴兴。

一说指湖水泛着波光照到楼上,如同水晶一样。

1/ 4⑥欲:将要。

⑦三更(gēng):半夜,午夜。

⑧雾柳:指柳树如同雾罩着一样阴暗。

⑨度(dù):指遮挡。

⑩露荷:带着露珠的荷叶。

?水流萤(yíng):风摆荷叶,叶上水珠闪亮得就像萤火虫一样。

?萧萧(xiāo xiāo):指头发花白稀疏的样子。

?散(sǎn)发:散开的头发。

【赏析】“山绕平湖波撼城,湖光倒影浸山青”两句词人运用了两个色彩迥异的动词“撼”、“浸”,前者修饰出一双巨臂摇荡着水中的孤城的画面,施展力与暴;后者刻画了少女的柔指轻抚着情人,展现了情与爱的绵柔。

两个字描写了湖水的刚与柔,对比鲜明地描写了自然美景的神秘。

“水晶”二字体现其玲珑剔透,“欲三更”表明了时间,暗示了词人在此游玩至深夜,衬托景色之美。

“露荷翻处水流萤”,“流萤”二字作喻形象表现出荷叶沾染了露水后的清莹明丽。

“雾柳”句通过“暗”、“度”二字写尽了柳的朦胧、月的舒缓;“露荷”句则凭借“翻”、“流”二字传达了露荷的圆润、萤的飘忽,“萧萧”带有自嘲的意思,也体现了词人的自由潇洒,“散发”体现了词人的不羁。

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞翻译

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

译文:水天相接,晨雾蒙蒙如波涛翻滚的云,银河流转,像无数的船只在舞动风帆。

原文及译文如下:

渔家傲

宋代·李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。

风休住,蓬舟吹取三山去。

【译文】:

水天相接,晨雾蒙蒙如波涛翻滚的云,银河流转,像无数的船只在舞动风帆。

梦魂仿佛回到天帝居住的地方,天帝传话好意相邀,情意恳切地问我归宿何处。

我回答天帝说:路途漫长啊,现在已是黄昏却还未到达,我空有学诗的出众才华,却毫无用处。

我要像大鹏鸟那样乘风高飞风。

风啊!千万别停息,将我这如飞蓬般轻快的船,送到海上的三座仙山上去吧!。

黄山翻译译文

黄山翻译译文初四日。

十五里,至汤口。

五里,至汤寺,浴于汤池。

扶杖望朱砂庵而登。

十里,上黄泥冈。

向时云里诸峰,渐渐透出,亦渐渐落吾杖底。

转入石门,越天都之胁而下,则天都、莲花二顶,俱秀出天半。

路旁一歧东上,乃昔所未至者,遂前趋直上,几达天都侧。

复北上,行石罅中。

石峰片片夹起;路宛转石间,塞者凿之,陡者级之,断者架木通之,悬者植梯接之。

下瞰峭壑阴森,枫松相间,五色纷坡,灿若图绣。

因念黄山当生平奇览,而有奇若此,前未一探,兹游快且愧矣!时夫仆俱阻险行后,余亦停弗上;乃一路奇景,不觉引余独往。

既登峰头,一庵翼然,为文殊院,亦余昔年欲登未登者。

左天都,右莲花,背倚玉屏风,两峰秀色,俱可手擥。

四顾奇峰错列,众壑纵横,真黄山绝胜处!非再至,焉知其奇若此?遇游僧澄源至,兴甚勇。

时已过午,奴辈适至。

立庵前,指点两峰。

庵僧谓:“天都虽近而无路,莲花可登而路遥。

祗宜近盼天都,明日登莲顶。

”余不从,决意游天都。

挟澄源、奴子仍下峡路。

至天都侧,从流石蛇行而上。

攀草牵棘,石块丛起则历块,石崖侧削则援崖。

每至手足无可着处,澄源必先登垂接。

每念上既如此,下何以堪!终亦不顾。

历险数次,遂达峰顶。

惟一石顶壁起犹数十丈,澄源寻视其侧,得级,挟予以登。

万峰无不下伏,独莲花与抗耳。

时浓雾半作半止,每一阵至,则对面不见。

眺莲花诸峰,多在雾中。

独上天都,予至其前,则雾徙于后;予越其右,则雾出于左。

其松犹有曲挺纵横者;柏虽大于如臂,无不平贴石上,如苔藓然。

山高风钜,雾气去来无定。

下盼诸峰,时出为碧峤,时没为银海;再眺山下,则日光晶晶,别一区宇也。

日渐暮,遂前其足,手向后据地,坐而下脱;至险绝处,澄源并肩手相接。

度险,下至山坳,暝色已合。

复从峡度栈以上,止文殊院。

翻译译文或注释:九月初四这天。

(动身行走)十五里到汤口。

(又走)五里到汤寺,在汤池洗了澡。

拄着拐杖望着朱砂庵攀登。

(走了)十里,上到黄泥冈。

(这时)先前云雾笼罩着的那些山峰,渐渐地露出来了,也渐渐地落到我的手杖底下。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0369翻译:山城的雾(蒲华清)

Translation: Fog in Mountain City (Pu Huaqing)

(translated by: alexcwlin; edited by: Adam Lam)

山城,清晨的雾,

At daybreak, fog in the mountain city

真是无比奇幻——

is wonderfully illusive.

----------------------------------------------------------------

像天上的仙女撒上帷幔,

It’s like a curtain cast by a fairy in the sky,

山城变成了谜一样的宫殿。

and the mountain city has changed into a puzzle-like palace.

----------------------------------------------------------------

太阳一出山便被罩住,

The sun is shrouded once it comes out of the mountain,

天空只剩下一个淡淡的圆。

and all that is left is a faint circle in the sky.

----------------------------------------------------------------

大车小车都提着红灯笼,

Cars of all sizes are carrying red lanterns

像老爷爷走夜路,缓缓向前。

andgoing slowly forward like night-strolling grandpas.

----------------------------------------------------------------

只听见雾中哒哒的脚步声,

Only thumping footsteps can be heard in the fog,

看不清路上行人的脸。

and faces of sidewalk pedestrians are indistinguishable.

----------------------------------------------------------------

看不见枇杷山顶的红灯,

Red lights on Loquat Mountain top cannot be seen,

看不见电视塔的塔尖„„

and neither is the sight of the spire of television tower.

----------------------------------------------------------------

汹涌的雾在翻卷,

Surging fog is swirling,

就像神话中的“水漫金山”!

just like the fairy-tale scene “Water inundating Golden Hill”.

----------------------------------------------------------------

啊,我真写不完雾中的奇景,

Oh the spectacular views in fog I can write about are endless (1),

我要把它绘成美丽的画面。

andI want to capture them in beautiful drawings.

----------------------------------------------------------------

附注:

(1) “are”, “is” or “am”

In this phrase, “the spectacular views in fog I can write about are…”, shouldn’t the linking word now

written as “are” be “is” to agree with the noun “fog” or be “am” to agree with the pronoun “I” in

observing the grammar rule of Subject-Verb Agreement?

No!The word “are” is the correct linking verb.

The word “fog” is part of an Adjective/Prepositional Phrase “in fog” and“I” is part of an Adjective

Phrase “(which) I can write about”, both of which are not the subject in dictating whether the linking

verb is singular or plural.

The word “views” is the Subject, which is in plural form and therefore the linking verb should be in

plural form as well using “are”.