北部湾三维风生流及密度流模拟_夏华永

第23卷 第6期海 洋 学 报Vol.23,N o.6 2001-11AC TA OCEANOLOGICA SINICA November,2001

北部湾三维风生流及密度流模拟

夏华永1,李树华1,侍茂崇2

(1.广西海洋监测预报中心,广西北海536000;2.青岛海洋大学海洋环境学院,山东青岛266003)

摘要:将Casulli差分格式引入三维物理海洋模型计算,模拟了北部湾风生流及密度

流.模拟结果表明,夏季西南季风在北部湾导致一个顺时针环流,夏季海水密度梯度

导致一个逆时针方向的环流,密度流明显强于风生流;冬季东北寒潮导致一个逆时针

环流.模拟结果不支持北部湾夏季为一顺时针环流、冬季为逆时针环流的传统结论,

而支持终年为逆时针环流的观点.

关键词:北部湾;Casulli差分格式;风生流;密度流

中图分类号:P731.21 文献标识码:A 文章编号:0253-4193(2001)06-0011-13

1 引言

北部湾环流对湾内海水的长期输送过程起重要作用,北部湾环流与广西沿岸水量输送、海水自净能力关系密切,开展北部湾环流研究有其现实意义.北部湾环流较为复杂,湾内流系主要受风、海水密度分布、外海水及地形的影响.春季,北部湾中部海区形成了一个冷水团,从而产生了一个因水温差异引起的高密度中心,这种密度分布可导致一个逆时针方向的环流.冷水团一直持续到整个夏季,但在夏季其范围缩小,水温的水平梯度变小,从而由水温引起的密度梯度变小;但在夏季,由于越南沿岸大量的淡水注入,在越南沿岸形成了一个低盐区,由温度与盐度引起的密度梯度分布可产生一个逆时针方向的密度流.同时,北部湾夏季盛行西南风,在风应力与地形的作用下,可形成一个顺时针方向的风生流.冬季,北部湾水温及盐度分布较均匀,密度梯度小,但东风及东北风盛行,且东北风往往较强劲,在风应力及地形作用下,可形成一个逆时针环流.目前,关于北部湾环流的研究一般都基于对实测资料的分析,且结论并不统一.例如,据文献[1]描述,秋、冬、春三季,湾内为气旋型环流,湾口东侧外海水北上,湾的西侧为偏南向沿岸流,环流速度为10~30cm/s,夏季,西南风强劲时期,湾北表层水为反气旋型环流,流速为10~20cm/s;中越合作北部湾海洋综合调查报告1)指出北部湾夏季为一顺时针

收稿日期:2000-01-31;修订日期:2001-07-12.

基金项目:国家海洋局青年海洋科学基金项目(97301);广西自然科学基金(桂科自0135048)资助项目.

作者简介:夏华永(1968—),男,湖南省沅江市人,副研究员,硕士,主要从事海洋环境科学研究.

1)中华人民共和国科学技术委员会海洋组海洋综合调查办公室.中越合作北部湾海洋综合调查报告.1964.

环流,这些应是传统的观点;而庄敏芝等2)分析“南海北部的风、浪、流”时,得出了北部湾夏半年(5~9月)为一个逆时针环流的结论.由于实测资料的局限性,并不能揭示环流的空间结构,也难以确定驱动环流的主导因素,因而不同的研究报告得出了北部湾夏季环流的不同结论.对于广西沿岸,现有研究注重对余流的调查观测,但对于余流机制却缺乏深入的探讨,况且从广西海岸带和海岛调查资料中还可以发现,夏季盛行西南季风时,有些实测余流竟与风向相反;因此,对广西沿海余流的主导动力因素有待确认.

2)庄敏芝,季林绮,林吉胜.南海北部的风、浪、流.广州:地质部南海地质调查指挥部综合研究大队内部资料.1981.本文旨在建立数值模型,在观测资料的基础上,揭示北部湾及广西沿岸因盐热梯度及风应力引起的环流结构与规律.

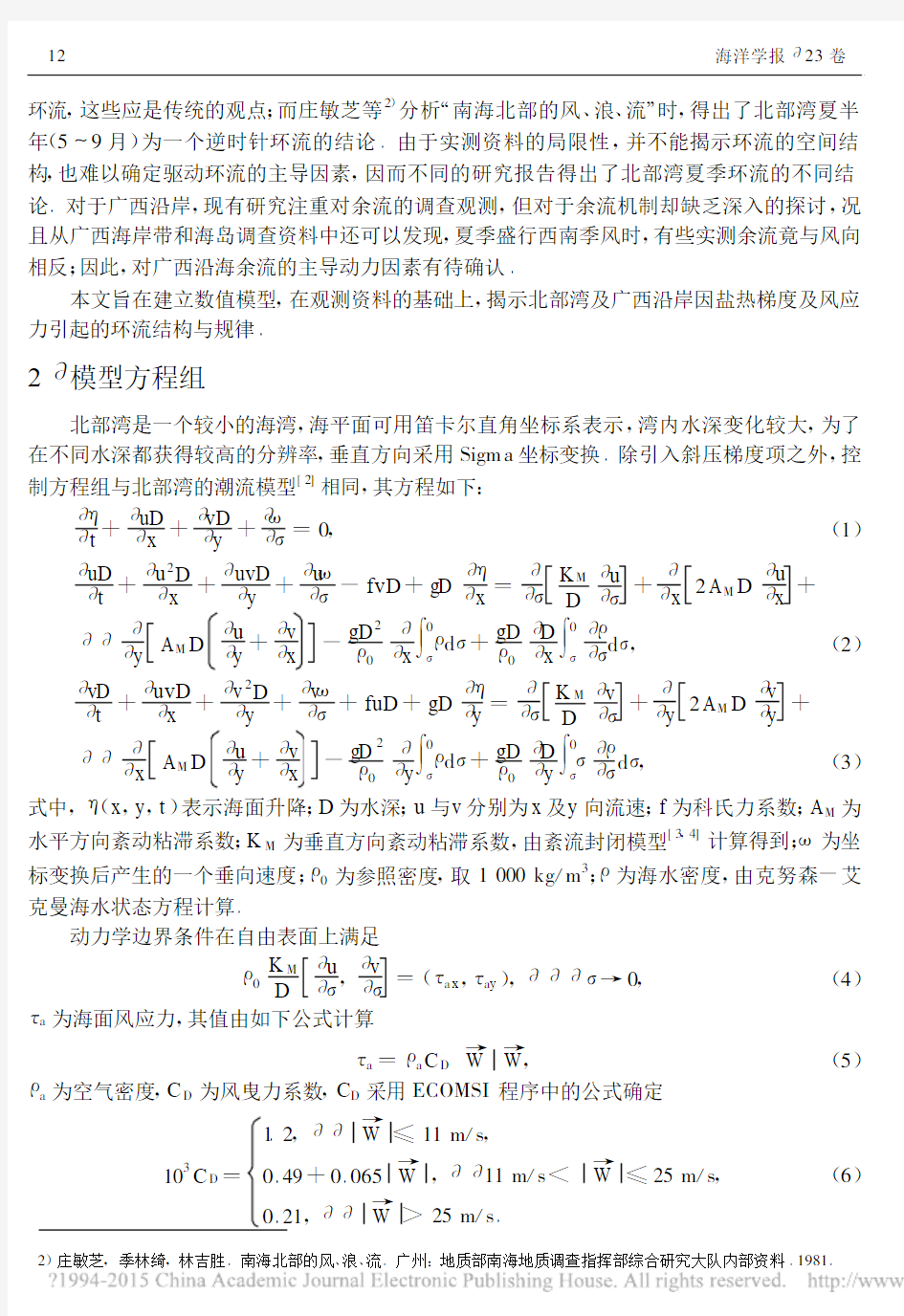

2 模型方程组

北部湾是一个较小的海湾,海平面可用笛卡尔直角坐标系表示,湾内水深变化较大,为了在不同水深都获得较高的分辨率,垂直方向采用Sigm a 坐标变换.除引入斜压梯度项之外,控制方程组与北部湾的潮流模型[2]相同,其方程如下:

η t + uD x + vD y + ω σ=0,

(1) uD t + u 2D x + uvD y + u ω σ-fvD +gD η x = σK M D u σ+

x 2A M D u x + y A M D u y + v x -gD 2ρ0 x ∫

0σρd σ+gD ρ0 D x ∫0σ ρ σd σ,(2) vD t + uvD x + v 2D y + v ω σ+fuD +gD η y = σK M D v σ+

y 2A M D v y + x A M D u y + v x -gD 2ρ0 y ∫0σρd σ+gD ρ0 D y ∫0σσ ρ σd σ,(3)

式中,η(x ,y ,t )表示海面升降;D 为水深;u 与v 分别为x 及y 向流速;f 为科氏力系数;A M 为水平方向紊动粘滞系数;K M 为垂直方向紊动粘滞系数,由紊流封闭模型[3,4]计算得到;ω为坐

标变换后产生的一个垂向速度;ρ0为参照密度,取1000kg /m 3;

ρ为海水密度,由克努森-艾克曼海水状态方程计算.

动力学边界条件在自由表面上满足

ρ0K M D u

σ, v σ=(τa x ,τa y ), σ※0,(4)τa 为海面风应力,其值由如下公式计算

τa =ρa C D W ※W ※,

(5)ρa 为空气密度,C D 为风曳力系数,C D 采用ECOMSI 程序中的公式确定

103C D =1.2, W ※≤11m /s ,

0.49+0.065W ※, 11m /s 0.21, W ※>25m /s .(6) 12海洋学报 23卷 在开边界上,给定潮位值, η= ∑a i f i cos 2πT i t -θi -φi .(7) 其余边界条件与文献[2]同.3 模型的计算 Casulli 半隐式差分格式[5]在二维模拟中应用效果良好,该格式将动量方程中的正压梯度项和连续方程中的速度散度处理成隐式,将动量方程代入连续方程,获得一个在当前时刻只有自由表面的五对角方程组,只要保证计算点的水深大于零,方程组就是对称、正定的,有惟一解,且方程的稳定性不取决于潮波的传播速度,计算时间步长不受CFL 条件的限制,可取数倍于该限制的时间步长.本文将Casulli 半隐式差分格式推广到三维计算中.此外,科氏力产生惯性振荡,也在差分格式中引入了稳定性的限制条件,如果时间导数为向前差分,在长时段模拟中,科氏力采用显示格式,就可能造成模拟的不稳定,如果采用隐式格式,又可能造成惯性波的振幅衰减[6].在本文模型中,对科氏力项采用预测-校正格式. 变量分布在交错网格上[2].在动量方程(2)中,简记 A (u )= u 2D + uvD + v ω, B (u )= x 2A M D u x + y A M D u y + v x ,C (u )=-gD 2ρ0 x ∫0σρd σ+gD ρ0 D x ∫ 0σσ ρ σd σ,在动量方程(3)中,同样将对流项、水平摩擦项及斜压项简记成A (v ),B (v ),C (v ).为表达离散方程的方便起见, 先定义如下差分和求和算子[2]: f (x ,y ,σ,t )x =f x +Δx 2,y ,σ,t +f x -Δx 2,y ,σ,t 2, δx f ( x ,y ,σ,t )=f x +Δx 2,y ,σ,t -f x -Δx 2,y ,σ,t Δx , f (x ,y ,σ,t )xy =f (x ,y ,σ,t )x y =f (x ,y ,σ,t )y x . 按所定义的算子,将方程(1)~(3)分别离散成如下形式:ηn +1-ηn Δt +δx D —x u n +1+δy D —y v n +1+δσωn +1=0,(8) (Du )n +1-(Du )n Δt +A n (u )-αfv -y D x n -(1-α)fv -y D x n +1= -gD —x δx (η)n +1+C n (u )+B n (u )+δσK M —x D —x δσ(u )n +1,(9)(Dv )n +1-(Dv )n Δt +A n (v )+αfu -x D y n +(1-α)f u -x D y n +1= -gD —y δy (η)n +1+C n (v )+B n (10)136期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 离散方程(9),(10)中,对流项、水平摩擦项及斜压项分别离散成如下形式: A (u )=δx (D —x u x u -x )+δy (D —y v x u -y )+δσ (ω—x u -σ),B (u )=δx 2A M D x δx (u )+δy A M D y δy (u )+δx (v ),C (u )=-g (D —x )2ρ0δx ∑k m =1ρm -12σΔσm -12σ+gD —x ρ0δx (D )∑k m =2σm (ρm -ρm -1),A (v )=δx (D —x u y v -x )+δy (D —y v y v -y )+δσ(ω—y v -σ),B (v )=δy 2A M D y δy (v )+δx A M D x δy (u )+δx (v ),C (v )=-g (D —y )2ρ0δy ∑k m =1ρm -12σΔσm -12σ+gD —y ρ0δy (D )∑k m =2σm (ρm -ρm -1),得到各未知变量的代数方程后,水动力学方程按如下步骤求解: (1)计算对流项、水平摩擦项及斜压项. (2)将动量方程(9),(10)中的科氏力及底摩擦项取n 时刻的值. (3)将动量方程(9),(10)代入连续方程(8),再将连续方程沿水深方向积分,组成一个在n +1时刻的变量中,只有自由表面η的五对角方程组,然后用迭代法求解自由表面η* . (4)以η*作为ηn +1的近似值,代入方程(9),(10),求解动量方程,得到流速u *,v *. (5)以u *,v *作为u n +1,v n +1的近似值,计算科氏力及底摩擦项,重复步骤(3)和(4),求得ηn +1,u n +1,v n +1. (6)以连续方程(9)计算ωn +1. 笛卡尔坐标系下的垂向流速W 、紊流方程的求解方法与文献[2]同.4 北部湾风生流及密度流模拟 据《中越合作北部湾海洋综合调查报告》,北部湾风场具有季风性质,3~8月盛行南及西南风,7月最盛,南及西南风的频率达67%;10~2月盛行东及东北风,其出现频率以12月为最大,达99%,东北风出现频率比东风小,其风力却要比东风强1级左右.冬季季风较夏季季风稳定、持久而且强烈.鉴于风力作用对于海流的明显影响,本文分别就夏季、冬季较高频率出现的西南风、东北风进行了风海流模拟.北部湾具有显著的跃层现象,是其水文的重要特征之一.在5月份,北部湾冷水团现象最为显著,而8月份,越南沿岸盐度梯度最大,密度跃层现象也最显著.夏季(6~8月)是北部湾跃层现象的极盛时期,在这个时期里,跃层出现的范围已大体稳定,而跃层的强度则大为增强,但温跃层和盐、密跃层强度达极盛的时间并不一致;最强的温跃层出现在6~7月,盐、密跃层则在8月达最强.鉴于8月密跃层最强,且到了8月份时,越南及广西沿岸低盐水由于径流量的急剧增大而大大向外扩散,以致在湾中与高盐水交锋产生极大的水平梯度,又加上温盐资料较全面,因而选用8月份的密度场模拟密度流.冬天的密度流相对较小,没有模拟. 计算范围南到16°N ,北至广西沿岸,西以16°N 以北的越南东界为界,东至雷州半岛、海南岛西岸及110°E .水平方向计算网格为13200m ×13750m ,垂直方向空间步长为Δσ=0.2.风生流模拟中,开边界取M 2,K 1,O 1三个天文潮之和,因引用资料主要源于《中越合作北部湾14海洋学报 23卷 海洋综合调查报告》,计算风生流时,先模拟1960年7月11~20日(在模拟冬季季风时,模拟时段为12月11~20日)的潮流,在20日对各计算时刻的水位、流速取算术平均值,将平均值作为输出结果,然后叠加上西南风(或东北风)再重复一次潮流模拟过程,2次模拟结果相减,即得到风生流及风致余水位.当然模拟结果包含了纯风生流与潮流的耦合作用,但这更能代表实际的风生流.模拟时,开边界的确定是困难的,严格来讲,考虑风力作用时将开边界仍取为天文潮的作法并不很合理,因为风应力对边界处的海域同样有作用,在深水区,风应力作用相对减小,但特别是在越南沿岸的南边界处,水深较小,风应力作用明显,不合实际的边界条件对边界附近的模拟域影响明显,因此,将风生流的输出结果限于离南边界较远的17°N以北的海域.模拟时取均匀风场,西南风取4级风力(6.7m/s),东北风取5级风力(9.3m/s). 密度流模拟时,受资料范围限制,模拟区域为17°30′N以北海域,模拟过程与风生流一样,模拟结果含密度流与潮流的耦合效应. 本文将Casulli半隐式差分格式推广到三维模拟中,但推广的效果如何呢?为此,本文对北部湾的M2,K1,O1分潮进行了模拟.计算值与计算域沿岸的23个验潮站的调和常数相比, M2,K1,O1分潮振幅的绝对平均误差分别为3.4,4.7,5.1cm,相位绝对平均误差分别为7.1°, 9.3°,7.2°,这种误差在潮波模拟可以接受的误差范围之内.限于篇幅,潮流模拟结果不在此列出. 4.1 风生流模拟 4.1.1 夏季风生流 图1是西南风作用下的余水位分布.与风向相应,在湾顶东部海区,海水堆积,为增水区域,最大增水约6cm,而越南沿岸则为减水区域,岸边增减水较大,最大减水约6cm,湾中轴附近增减水都较小.表层海流分布明显与风应力方向及岸边界影响相适应(图2),在越南沿岸海域,19°N以南海流方向向北,而19°N以北海域,海流与岸线基本平行,流向东北向,且流速较 大,最大流速大于15cm/s,在湾轴附近海域,流向基本向东, 流速相对沿岸浅水区域明显要 图1 风生流余水位(单位:cm)分布(西南风 )图2 北部湾表层风生流(西南风)15 6期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 小.而在底层(图3),流向分布特点受制于体积守恒原则,在19°N 以北,从越南沿岸到湾轴附近海域,有一个扁长的环流,在越南沿岸,海水沿着岸线流向湾顶,而湾顶堆积的海水又沿湾轴向西南方向流动.在19°N 以南的越南沿岸海域海水基本向西稍偏北、向岸的方向流动,这种流向可以补偿表层向北、离岸流动的海水.表层与底层相比,底层流速较小,在浅水处,二者流向大致相同,但在深水处,二者流向相差较大,甚至相反.对于沿水深方向积分的平均流(图4),越南沿岸为流向湾顶的沿岸流,由于水深较浅,流速较大,而在湾轴附近海域,海水流向湾外,由于水深较大,海水流速小,海南岛西岸附近海域,大致以19°N 纬度为界,分为环绕方向相反的沿岸流.在广西沿岸,西南风作用时,风生流主要为东向及东北向,流速不大于10cm /s . 图3 北部湾底层风生流(西南风 )图4 水深平均风生流(西南风) 4.1.2 冬季风生流 当模拟东北风作用时,由于风力强,引起的增减水也较大,余水位等值线大致与风向正交(见图5),在雷州半岛西部海域引起较大减水,减水大于12cm ,而在越南沿岸的湾中部海域,引起较大的水体堆积,增水大于12cm .由于风向与夏季西南季风正好相反,各处风生流流向也正好相反,但由于风力大一级,风生流也强一些.在表层,19°N 以北的越南沿岸,风生流流向与风向及岸线平行,呈西南流向,由于水深较小,风应力作用于整个水深范围,海水流速最强,可大于20cm /s ;19°N 以南的越南沿岸,风生流向南流动,流速不到10cm /s ;广西沿岸,海水向西流动;海南岛西岸为沿岸流,流向湾外,而南岸以南海域海水西向流动.至于底层,19°N 以北海域为一个逆时针流向的扁长环流所支配,这明显是由于水体补偿与地形制约的结果,而19°N 以南的越南沿岸,底层流流向向东稍偏南,表现为离岸流,这与表层海水向岸流动造成沿岸水体堆积相一致.对于垂直积分的平均流,越南沿岸的有较强的指向湾外沿岸流,海南岛南侧海域及琼州海峡,海水向湾内补充.东北风作用下的表、底层及水深平均流分别如图6至图8所示. 16海洋学报 23卷 图5 风生流余水位(单位:cm )分布(东北风 )图6 北部湾表层风生流(东北风 ) 图7 北部湾底层风生流(东北风 )图8 水深平均风生流(东北风) 此外,当模拟东风作用时,从平均流的情况来看,东风与东北风作用下的流况有较大相似性,整体上都是一个逆时针环流. 4.2 北部湾密度流 《中越合作北部湾海洋综合调查报告》(1964)中给出了8月份表层(0~3m )及底层(离海底2m )的温度、盐度及密度分布,此外还给出了跃层深度分布,8月份温、盐分布如图9至图12所示.由于设计的计算程序中,不是直接输入密度场,密度以温度及盐度来计算.海水表、底层温度及盐度从调查资料中读出,水深方向不同深度处的温、盐度根据垂直剖面自模函数插176期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 值计算[7] . 图9 北部湾8月份表层水温(℃)分布 图10 北部湾8月份底层水温(℃) 分布 图11 北部湾8月份表层盐度分布 图12 北部湾8月份底层盐度分布 令T s 为表面(或上均匀层)温度;T z 为上均匀层以下任意水温的温度;T H 为底层温度;h 为上均匀层厚度(取跃层深度);H 为水深,并引入无维温度和无维深度 θT =( T s -T z )/(T s -T H ), η=(z -h )/(H -h ),建立无维变量θT 与η 之间的函数关系θT =a 1η +a 2η2+a 3η3+a 4η4,上式满足下列边界条件:当η=0时,θT =0;当η=1时,θT =1.a 1,a 2,a 3,a 4为待定系数,采用断面资料(调查报告中的20°N 及108°E 断面),通过最小二乘拟合求出,垂直剖面的水温18海洋学报 23卷 可用下列方程描述: T z =T s , 0≤z ≤h , T z =T s -θT (η)(T s -T H ), h 以上方程同样适用于垂直剖面的盐度计算. 图13、图14、图15、图16分别为密度流余水位、表底层及水深平均流速分布.在湾西部,由于表层水平密度梯度极大,表层总体上为一个很强的逆时针环流(图14),外海高盐水从海南岛南侧海域流入,湾内低盐水沿越南沿岸流出湾外.湾西部最大流速大于30cm /s ,表层环流除了受密度梯度支配之外, 也明显受地形影响,越南沿岸浅海流较为混乱,形成涡旋较多,岸边尚有一股规模不大的沿岸流流向湾顶,这类似平直海岸由密度梯度所致的地转流; 在广西沿岸,密度流较复杂 ,整体上为从东向西的沿岸流,但局部海域有顺时针环流.底层流流速较小, 一般为4~6cm /s ,最大约为10cm /s ,较小的底层流是与底层水平密度梯度较小相一致的;在 图13 夏季密度流余水位(单位:cm )分布图14 夏季北部湾表层密度流 图15 夏季北部湾底层密度流图16 夏季北部湾水深平均密度流 196期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 广西沿岸,底层海水向岸流动,整个海域内底层水流总体都表现为向岸辐散(见图15).从平均流来看,整体上是一个逆时针环流(见图16),西部海水沿岸流向湾外,其中一部分又折回从湾东部流向湾内,这种流向分布的合理性从表层盐度分布(见图11)中可得到印证.湾外高盐水从海南岛西南沿岸流入湾内,北上海水一支从琼州海峡流出,一部分直到湾顶.与平均流整体的逆时针环流相伴,在越南沿岸、海南岛西岸及广西沿岸海域有较多的小尺度涡旋,小涡旋为顺时针方向,在北部湾顶部有一个较大的涡旋.余水位分布全部表现为增水(见图13),与海流涡旋有关,沿岸增水较大,湾中增水小,余水位等值线分布与表层海水的密度分布有一定的相似性,在盐度水平梯度最大的地方,密度流最大,其余水位也最大,湾中西部海域最大余水位大于16cm . 4.3 模拟海流模态与其他研究结果的比较 《中越合作北部湾海洋综合调查报告》(1964)以测站的余流记录和重力势图为分析流系的主要依据,同时参考温、盐度的分布趋势及风场变化,按季节分区对湾内流系加以探讨,绘出了四季的流系模式图.其中冬季(12~2月)和夏季(6~8月)海流模式如图17、图18.据该报告分析,冬季外海水沿岸南岛西岸侵入,但势力很弱;越南沿岸低盐水南流,到17°N 附近,一部分低盐水开始折向湾内,随外海水自湾口东部北流;湾内由于受了东风及东北季风的影响,海水作逆时针方向运动.夏季在盛行偏南风的作用下,形成了与冬季相反的流场;海水自湾口西部沿岸北上,沿东岸自北向南流动,形成顺时针环流;越南沿岸诸河入海的淡水,受了偏南风和北上海流的控制,向湾北伸延 . 图17 北部湾冬季海流系统模式图 图18 北部湾夏季海流系统模式图 庄敏芝等在研究南海北部的风、浪、流时,绘出了南海北部海域冬半年(10~2月)及夏半年(5~9月)的平均海流模式图,其中北部湾部分如图19、图20.并在资料基础上作出如下分析:北部湾终年为规模较大的逆时针环流,但流速不大,约0.3~0.4kn .冬半年在东北风的吹送下,湾北部海水向西南方向输送,至越南顺岸南下,到湾口时受东向流的带动,一部分海水转向东北,进入海南岛西南部的低风速区,促使它沿海南岛西岸北进,中途与琼州海峡西向流汇20海洋学报 23卷 合,去补偿湾北海水的流失.夏半年外海水北上漂流从海南岛南部进入湾内,在西南季风作用下,沿东部北流直达湾东北部,除6月、7月份少量海水经海峡流出北部湾外,其余大都自湾北转向西流,汇入越南南向沿岸海流.至湾南又受外海北进水的推动转向北流.故全年形成逆时针环流 . 图19 北部湾冬半年平均海流模式图 图20 北部湾夏半年平均海流模式图 上述两种分析关于北部湾冬季(或冬半年)的流系模态的结果是大致相同的,而关于夏季(或夏半年)的流系模态的结果却截然相反.从模拟结果来看,夏季西南季风作用下的风生流垂直平均流是一个较弱的顺时针环流,海流模态与《中越合作北部湾海洋综合调查报告》(1964)的夏季海流模态相似(见图4与图18),但是该报告中的海流模态不只是风生流.夏季海水表层及水深平均的密度流(见图14与图16)均为逆时针环流,环流模态与“南海北部的风、浪、流”中的夏半年平均海流模态接近.在模拟结果中,如果将风生流(见图2)叠加上密度流(见图14),合成流较复杂,在越南沿岸浅水海域为北上沿岸流,但在湾中部的大部海域为一个逆时针环流,该环流处于主导地位,因此合成流也并不能得出北部湾夏季为顺时针环流的结论.西南季风是不持续和不稳定的,模拟中10d 持续、稳定的西南风只是一种理想情况,且风生流没有密度流强,表层密度流比表层风生流强得多,约为风生流流速的2倍,水深平均的夏季密度流比风生流略强,因此夏季北部湾环流的主导因素应该是密度梯度,而不是风应力.在琼州海峡处,模拟风生流与密度流都流向湾外,这对西南季风作用的情况是合理的,但对于密度流却是不合理的.许多实测余流是从湾外流向湾内,这表明湾外高盐水通过琼州海峡流向湾内.琼州海峡处模拟密度流与实测情况的不符应归于该处水边界处理的不合理.整体上,模拟密度流流况与图20相似,又由于密度流的主导作用,模拟结果支持庄敏芝等人的夏半年北部湾为一个逆时针环流的结论,而不支持夏季北部湾为一个顺时针环流的传统观点1),[1] . 冬季,北部湾海水密度梯度减小,外海水沿海南岛西岸侵入,越南沿岸低盐水南流,到17°N 附近,一部分低盐水开始折向湾内,随外海水自湾口东部北流,冬季密度流仍为一个逆时针环流,但势力很弱1,2).冬季东北季风较强,海流的主导因素应是风应力,而模拟风生流为一个逆时针环流,与通常的结论相符.216期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 3)广西壮族自治区海岸带和海涂资源综合调查领导小组.广西壮族自治区海岸带和海涂资源综合调查报告(第1,3卷).1986.4)广西壮族自治区海岛资源综合调查报告编写组.广西壮族自治区海岛资源综合调查报告.1993. 4.4 北部湾密度流对广西沿岸海水输运的影响 钟欢良[8]根据1959~1960年和1994年北部湾水文断面调查结果分析,夏季在北部湾中部海区底层存在一个冷水团,其中心位置在白龙尾附近,30m 层中心水温低于21℃,比其周围水温低6~8℃.该冷水团一般生成于4,5月份,4月份冷水团分布在19°30′N 以北,107°~109°20′E 的海区.5月份移到19°~21°N ,107°30′~108°40′E 的海区.钟欢良还分析了北部湾春季环流,北部湾北部海域在春季存在一个逆时针环流,表层流速在30cm /s 以下. 按斜压流体动力学机制,冷水团存在,其周边将形成一个逆时针环流系统.由实测资料分析可知[8],春季,尽管北部湾盐度分布较均匀,但湾中心海域水温低,沿岸海域与湾中心海域的水温梯度大,在湾中低温、低盐区形成高密区,导致逆时针的密度环流产生.6月、7月、8月份该冷水团引起的跃层强度达到最强,但其范围逐步缩小.9月、10月份该冷水团缓慢消失.但夏季由于越南沿岸大量的淡水注入,沿岸海区盐度梯度大,形成低密区,在湾口盘踞着低温、高盐水,形成高密区.由本文模拟结果可知,这种密度分布也导致一个逆时针环流系统. 图21 广西沿岸余流分布广西沿岸经过海岸带和海岛调查3,4),积 累了较多的余流观测资料,广西沿岸的余流 如图21所示,资料表明,广西沿岸余流运动方 向基本受制于冷水团的存在.广西沿岸春、夏 季主要盛行西南季风,6~8月份最强盛,平均 风速6~7m /s ,按照风的特点,其风海流方向 应为NE -E ,然而实测结果正相反,广西沿岸 7月份余流方向基本为SW -W 向,与春季因 冷水团及夏季盐度梯度引起的广西沿岸密度 流方向大致相同,它表明控制广西1475km 海岸线的余流通量、污染物扩散、海水自净能力的诸多动力因子都与冷水团有关.整个北部湾的环流为辐散型的逆时针形式,这不利于湾中央及深层海水与湾外海水的交换,也不利于广西沿岸浅海与湾中央海水的交换. 5 结语 本文将Casulli 差分格式引入三维物理海洋模型计算,潮流模拟得到了在误差许可范围内的结果.通过对北部湾风生流及密度流的模拟,揭示了北部湾风生流及密度流的空间结构,通过分析春夏季冷水团及盐度的分布,比较夏季风生流与密度流的强弱,模拟结果支持北部湾终年为逆时针环流的观点,得出广西沿岸夏季余流的主导因子为密度梯度. 在密度流模拟时,模拟结果不能反映高盐水从琼州海峡流入北部湾的余流特征,在以后的模拟中,应收集实测资料,改进琼州海峡处的边界条件.对于北部湾春季冷水团导致的环流,目前只见到基于实测资料的分析结果,尚未见到模拟分析,在以后的工作中,可收集资料,模拟冷水团的形成,及其导致的余流分布. 22海洋学报 23卷 参考文献: [1] 中国大百科全书总编辑委员会大气、海洋、水文科学卷编辑委员会.中国大百科全书(大气科学、海洋科学、水文科学) [M ].北京、上海:中国大百科全书出版社,1987.17~18. [2] 夏华永,殷忠斌,郭芝兰,等.北部湾三维潮流数值模拟[J ].海洋学报,1997,19(2):21~31. [3] BLUM BERG A F ,M ELLOR G L .A description of a three -dimensional ocean circulation [A ].Heaps N S ,ed .Three di - mensional C oastal Ocean M odel [C ].Washington ,D .C .:American Geopysical Union ,1987.1~16. [4] M ELLOR G L ,YAM ADA T .Development of a tu rbulence cl osure model for geophysical fl uid problems [J ].Rev Geophys Space PHYS ,1982,20(4):851~879. [5] CAS ULLI V .Semi -impl icit finite -difference methods for two -dimensional shallow w ater equations [J ].J Comput Phys , 1990,86:56~74. [6] WANG Jia ,M OTO Ikeda .Inertial stabil ity and phase error of time integration schemes in ocean general circulation models [J ].M onthly Weather Review ,1997,125:2316~2327. [7] 王宗山,徐伯昌,邹娥梅,等.黄海、渤海水温垂直结构数值预报方法研究[J ].黄渤海海洋,1996,14(3):37~45. [8] 钟欢良.北部湾北部春季环流分析[J ].海洋通报,1995,14(1):81~85. A 3-D numerical simulation of wind -driven currents in the Beibu Gulf XIA Hua -yong 1,LI Shu -hua 1,SH I M ao -chong 2(1.Gua ng xi Marine Monitoring &Forecasting Center ,Beihai 536000,China ;2.College o f Mar ine Environ ment S cience , Ocean U niversity of Qindao ,Qin dao 266003,China )A bstract :T he Casulli 's difference scheme was introduced into the three dimensional ocean mo del in the present pa -per ,and the wind -driv en current and thermohaline current were simulated .T he results show that ,southwesterly monsoon in summer induces a clo ckwise circulation in the Beibu Gulf ,and the density g radient induces an anti -clock -wise one ,but the density cur rents are more intense than the w ind -driven one in summer ,especially in surface layer ,in addition ,the nor theasterly monsoon in winter induces an anti -clockwise circulation .The simulated results don 't support the traditional conclusion that there is a clockwise circulation in Beibu Gulf in summer and a counter -clock -wise one in winter ,instead of suppor ting the statement that a counter -clockwise circulation exists in the Beibu Gulf all year round . Key words :the Beibu Gulf ;Casulli 's difference scheme ;wind -driven currents ;density currents 236期 夏华永等:北部湾三维风生流及密度流模拟 高密度电阻率法在岩溶探测上的应用 [摘要]简要介绍了高密度电阻率法的基本原理,详细分析了一个探测实例,通过理论与实践的结合说明了利用高密度电阻率法进行岩溶探测是一种有效的探测手段。 [关键词]高密度电阻率法装置岩溶 0 引言 衢州一窑上高速公路某段为挖方段路基,挖方高度为6—8m,该路段路基部分开挖至路基设计标高时,显露出直径大小不一的孔洞7个,人工插入钢钎发现孔洞深浅不一,伴有涌水现象,洞口有扩大趋势。为了查清地下孔洞的分布范围,为进一步的治理提供依据,决定利用地球物理勘查方法进行探测,接受委托后,笔者随即对工区进行了早期调研,根据委托方提供的钻孔资料及野外踏勘,场地的地层自上而下有:亚粘土、卵石含亚粘土、碳质泥岩、灰岩等。表1为该区各地层岩石的电阻率,由表可以看出,这些岩石的电阻率差异是明显的,适合进行电法勘查工作。 灰岩区内的不良地质现象主要是土洞和溶洞、溶蚀带,从地质资料可知,土洞是发育在覆盖土层中,要么是空的,要么充填很松散的土、电阻率偏高,而土层的电阻率又普遍偏低,因此,土洞在等值线剖面中的反映是仅次于土层中的高阻异常;溶洞位于基岩面以下,由溶蚀带逐渐溶蚀形成的,多充填有水土,从而电阻率偏低,由于完整灰岩的电阻率普遍偏高,因此在灰岩面下明显的封闭或半封闭低阻异常基本上是有充填溶洞的反映,不能封闭的带状低阻异常则是溶蚀带的反映,由于土洞、溶洞发育的位置、形状、大小都难有规律可循,根据委托方的勘查要求以及工区的地质地球物理前提,确定了利用高密度电法进行孔洞勘查。高密度电法获取信息量大,分辨率高,在岩溶地区地下岩溶分布空间定位中有许多成功的例子。 1 高密度电阻率法概述 高密度电阻率法是近几十年发展起来的一种电法勘探新技术,它在工程勘察领域得到了广泛的应用,其基本原理与传统的电阻率法完全相同,所不同的是高密度电法在观测中设置了较高密度的测点,现场测量时,只需将全部电极布置在一定间隔的测点上,然后进行观测。在设计和技术实施上,高密度电测系统采用先进的自动控制理论和大规模集成电路,使用的电极数量多,而且电极之间可自由组合,这样就可以提取更多的地电信息,使电法勘探能像地震勘探—样使用覆盖式的测量方式,图1为高密度电法工作系统示意图。与常规电法相比,高密度电法具有以下优点:(1)电极布设一次性完成,减少了因电极设置引起的干扰和由此带来的测量误差;(2)能有效地进行多种电极排列方式的测量,从而可以获得较丰富的关于地电结构状态的地质信息;(3)数据的采集和收录全部实现了自动化(或半自动化),不仅采集速度快,从而避免了由于人工操作所出现的误差和错误;(4)可以实现资料的现场实时处理和脱机处理,根据需要自动绘制和打印各种成果图件,大大提高了电阻率法的智能化程度。由此可见,高密度电阻率法是一种成本低、效率高、信息丰富、解释方便且勘探能力显著提高的电法勘探新方法[1-4] 密度流:海水在密度水平梯度力的作用下形成的流动。 概念 由于各地海水的温度盐度不同,引起海水密度的差异,使水面高度不同,从而导致海水流动。 密度流简介 世界洋流就成因来说有三种:风海流、密度流、补偿流。由于海水密度的水平方向的 不均匀分布引起等压面倾斜而产生的洋流,叫密度流。换句话说,密度流是海水本身的密度在水平方向上分布的差异起的。海水的密度取决于海水的温度、盐度和压力,在水平方向的 分布因地而异。例如,其一海区由于接受太阳的热量多而温度升高,体积膨胀,密度变小,海面(等压面)会稍稍升高;在另一海区接受的太阳热量少,密度相对变大,水温变低,体积缩小,从而海面(等压面)相对变低些。两个海区间海面及其以下各层等压面产生不同程度的倾斜,即海水内部任意一个水平面(即等势面)上压力都不相同。在水平压强梯度力的作用下,海水从压力大的地方向压力小的地方流动。一旦海水开始流动,地转偏向力立即发生作用,把本应顺水平压强梯度力方向流动的海水拉向右偏(北半球),直到地转偏向力与水平压强梯度力大小相等、方向相反时,洋流便沿等压面与等势面的交线流动了,洋流以等速前进,这时的洋流,叫做密度流。显然,面对密度流的流向,左边等压面低,右边等压面高;左面密度大,右边密度小。一般说,海水的盐度变化范围不大,而海水的温度差别较大,因此海水的密度主要取决于海水的温度,如果观测者面朝流向,则其左边水温低,右边水温高 (在南半球,上述方向则相反)。世界上最强大的洋流,如湾流、黑潮、本格拉海流,都属 于与海水密度分布有关的海流。 世界三大密度流是什么: 地中海一大西洋密度流,表层流向为大西洋流向地中海。 红海-印度洋密度流,表层流向为印度洋流向红海。 大西洋一波罗的海密度流,表层流向为波罗的海流向大西洋。 巢湖实习基地踏勘路线内容和要求 路线一: 麒麟山-凤凰山(从维尼纶厂西区食堂到油库西边围墙下小采石坑,经大采石场,沿山脊探槽上麒麟山顶,到凤凰山) 1、实习内容 (1)观察二叠系-石炭系-泥盆系上统五通组的地层层序、岩性特征和化石及其彼此之间接触关系。(2)对照地形图实习区地貌景观并学习罗盘仪定点。(3)鸟瞰实习基地区地质构造全景,重点观察凤凰山背斜形态和背斜倾伏端特征。(4)练习景观素描图,或远景照相。 2、观察点及观察内容 No:1位于油库西围墙根下小采石坑 (1)观察石炭系船山组与二叠系栖霞组接触关系,测量岩层产状。 (2)观察船山组球状灰岩特征。 (3)观察栖霞组底部碎屑岩及臭灰岩特征,并注意观察灰岩中含莓状黄铁矿结核及灰岩层面上遗迹化石(虫管构造)。 No:2位于麒麟山东坡大采石场 (1)观察石炭系船山组、黄龙组和州组高骊山组岩性特征(图L—1)。 (2)观察船山组和黄龙组的接触关系和古风化壳特征。 (3)观察和州组姜块状(风化面呈峰窝状)灰岩特征,尤其注意其底部发育一系列相互平行且垂直层理面的管状溶洞,分析研究其成因。 图L—1 麒麟山地层剖面图 No:3 位于麒麟山东南坡探槽起点 (1)观察金陵组岩性及所产化石类型并注意岩层产状局部变化。 (2)观察五通组岩性特征并注意岩性变化在地貌上的反映。 No:4 位于麒麟山顶 (1)对照地形图,识别实习区内地形地物特征。 (2)鸟瞰实习区褶皱构造地理位置及地貌景观。 (3)练习各种定点方法,(以后方交汇法和GPS法定点为主)。 (4)沿山脊向南西方向至陡崖处,观察五通组砾岩的砾石成份、形态、砾径大小、分布规律、胶结类型、韵律性原生构造及砾岩厚度。 一十种概率密度函数 function zhifangtu(x,m) %画数据的直方图,x表示要画的随机数,m表示所要画的条数%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% a=min(x); b=max(x); l=length(x); h=(b-a)/m; %量化x x=x/h; x=ceil(x); w=zeros(1,m); for i=1:l for j=1:m if (x(i)==j) %x(i)落在j的区间上,则w(j)加1 w(j)=w(j)+1; else continue end end end w=w/(h*l); z=a:h:(b-h); bar(z,w); title('直方图') function y=junyun(n) %0-1的均匀分布,n代表数据量,一般要大于1024 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% y=ones(1,n); x=ones(1,n); m=100000; x0=mod(ceil(m*rand(1,1)),m); x0=floor(x0/2); x0=2*x0+1; u=11; x(1)=x0; for i=1:n-1 x(i+1)=u*x(i)+0; x(i+1)=mod(x(i+1),m); x(i)=x(i)/m; end %x(n)单位化 x(n)=x(n)/m; y=x; function y=zhishu(m,n) %指数分布,m表示指数分布的参数,m不能为0.n表示数据量,n一般要大于1024 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% x=junyun(n); for i=1;n if (x(i)==0) x(i)=0.0001; else continue; end end u=log(x); y=-(1/m)*u; function y=ruili(m,n) %瑞利分布,m是瑞利分布的参数,n代表数据量,n一般要大于1024 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% x=junyun(n); for i=1:n if (x(i)==0) x(i)=0.0001; else continue; end end u=(-2)*log(x); y=m*sqrt(u); function y=weibuer(a,b,n) %韦布尔分布,a,b表示参数,b不能为0.n表示数据量,一般要大于1024 %a=1时,是指数分布 %a=2时,是瑞利分布%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% x=junyun(n); for i=1:n if (x(i)==0) x(i)=0.0001; else continue; end 沉积岩与沉积相 Sedimentary Rocks and Facies 一、内容提要第一部分:前言 第二部分:分析原理与方法 第三部分:碎屑岩岩石学与沉积相 第四部分:碳酸盐岩岩石学与沉积相 二、主要内容1、古环境恢复方法与所用资料 主要方法: 垂直相序列(Vertical Facies Profile) 沃塞尔相律(Walther's Law) 沉积模式(Depositional Model) 物源与古流分析(Provenance and Paleocurrent) 地震地层(Seismic Stratigraphy) 层序地层(Sequence Stratigraphy) 构造—沉积体系分析(Tectonics-Depositional System) 主要资料: 野外露头资料(Outcrops) 岩心资料(Cores) 岩屑资料(Sieve residue log) 地球物理测井资料(Geophysical Logging) 地球物理勘探资料(Geophysical Exploration) 实验室分析资料(Laboratory data) 2、沉积环境解释参数 物理参数(Physical parameters):沉积构造(Sedimentary structures), 颗粒特征及分布(Grain and grain size distribution) 生物参数(Biological parameters):生物成因构造(Biogenic structures), 生物化石及生态特征(fossils and Paleocology) 化学参数(Chemical parameters): 岩性(Lithology), 岩矿(Minerals), 氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential),酸碱度(Acidicity-Alkalinity),盐度(Salinity),温度(Temperature) 3、主要沉积体系及相构成 冲积扇体系 河流体系 扇三角洲体系 三角洲体系 碎屑海岸体系 碳酸盐岩台地体系 目录 1. 均匀分布 (1) 2. 正态分布(高斯分布) (2) 3. 指数分布 (2) 4. Beta分布(:分布) (2) 5. Gamm 分布 (3) 6. 倒Gamm分布 (4) 7. 威布尔分布(Weibull分布、韦伯分布、韦布尔分布) (5) 8. Pareto 分布 (6) 9. Cauchy分布(柯西分布、柯西-洛伦兹分布) (7) 2 10. 分布(卡方分布) (7) 8 11. t分布................................................ 9 12. F分布 ............................................... 10 13. 二项分布............................................ 10 14. 泊松分布(Poisson 分布)............................. 11 15. 对数正态分布........................................ 1. 均匀分布 均匀分布X ~U(a,b)是无信息的,可作为无信息变量的先验分布。 2. 正态分布(高斯分布) 当影响一个变量的因素众多,且影响微弱、都不占据主导地位时,这个变量 很可能服从正态分布,记作 X~N (」f 2)。正态分布为方差已知的正态分布 N (*2)的参数」的共轭先验分布。 1 空 f (x ): —— e 2- J2 兀 o' E(X), Var(X) _ c 2 3. 指数分布 指数分布X ~Exp ( )是指要等到一个随机事件发生,需要经历多久时间。其 中,.0为尺度参数。指数分布的无记忆性: Plx s t|X = P{X t}。 f (X )二 y o i E(X) 一 4. Beta 分布(一:分布) f (X )二 E(X) Var(X)= (b-a)2 12 Var(X)二 1 ~2 第37卷第2期2010年3月水文地质工程地质 H Y D R O G E O L O G Y &E N G I N E E R I N GG E O L O G Y V o l .37N o .2 M a r .2010 高密度电阻率成像法在水文地质领域中的应用 姜振蛟1 ,卞建民1 ,査恩爽1 ,林年丰1 ,田沃野 2 (1.吉林大学环境与资源学院,长春 130026;2.吉林省水利水电工程局,长春 130026) 摘要:高密度电阻率成像法(E R T )作为一种高效、准确的地球物理探测手段,在水文地质领域得到了广泛的应用。本文通过文献追踪和分析,重点讨论了电阻率与含水率、渗透系数、含盐量等水文地质表征参数之间的相关性,并就该方法在地下水资源勘查、溶质运移动态监测以及水文地质参数反演等方面的应用进行了剖析,阐述了E R T 探测过程中的主要影响因素及各因素之间的相互关系。最后,针对E R T 方法在应用过程中存在的问题提出相应的改进建议。关键词:高密度电阻率成像法;地下水资源勘查;水盐动态监测;水文地质参数反演 中图分类号:P 641.12;P 631.13+22 文献标识码:A 文章编号:1000-3665(2010)02-0021-06 收稿日期:2009-06-14;修订日期:2009-11-03 基金项目:国土资源调查项目(1212010634701);吉林省地质 调查项目(2006-06) 作者简介:姜振蛟(1986-),男,地下水科学与工程专业硕士研 究生,主要从事水文物探方面的研究。E -m a i l :j i a n g z h e n j i a o @163.c o m 电法在水文地质领域中的应用始于20世纪50年代,最初以直流电阻率法为基础,通过电测深与电剖面 方法来分析地下空间的电性差异特征,以反映地质实体的空间变异状况。随着人们对电法探测原理研究的不断深入,多种基于地电属性的物探方法相继出现,相应地,探测仪器的性能也不断升级,高密度电阻率成像法(E R T )正是在这一背景下诞生,并得到了广泛的应用。上世纪70年代末期,英国学者L y t l e 设计的电测深偏置系统构成了E R T 方法的最初模型[1] 。至80年代中期,日本借助于电极反转板完成了野外电阻率的采集,随后,该方法被引入我国,在水文地质调查工作中发挥了重要作用 [2] 。 电法的勘测深度与供电电极间距有关,其所测的 深度与测量电极间距有关。E R T 方法基于阵列电探的思想,通过一次性布极、自动变换电极距,实现多尺度断面数据的采集。借助于二维或三维反演软件完成视电阻率※真电阻率※地质断面影像之间的转化。从而提供了丰富的地质空间信息 [3] 。 目前,E R T 方法兼具电测深、电剖面法的特点,相对于其他的物探方法也有其独有的优势。特别适用于含水地层的圈定以及含水介质中富水性、污染状况的调查。本文重点阐述高密度电法在地下水资源勘查、含水介质中溶质动态的监测及水文地质参数确定等方 面的应用现状,就其应用状况提出了改进的建议。 1 E R T 在地下水资源勘查中的应用 地下水资源勘查的主要任务是探明含水层的位置、储量及空间分布。对于高电阻率含水介质而言,水分的存在降低了其电阻率。利用电测深曲线解译的方式可达到上述目的,但由于勘查范围有限,使其工作效率不高。E R T 方法可快速完成大范围地电数据的采集,通过对所采集的数据反演成像,直观地实现地质空间中含水介质精细结构的探测,便于全面地了解含水介质的富水性及位置,具有明显的优势。主要体现在以下方面。 1.1 岩溶区地下水资源的调查 [4~5] 通过对灰岩地层的识别和判定,可以了解溶洞的发育状况及空间分布规律,判断溶洞充填状况及富水 特征。贵州大学杜定全教授[4] 将E R T 方法与地质雷达相结合用于溶洞探测中,利用E R T 方法获取地下溶洞分布的总体特征及其大体位置;借助于分辨率较高的地质雷达,探测埋深较大、个体较小的溶洞及溶洞内部特征。F r a n j o u m a n o v a c 等 [5] 在岩溶地区开展水文 地质调查过程中,将地震方法和E R T 方法相结合,通 过地震波折射法和高分辨率反射法准确查明了埋深100m 以下的破碎带、断层及其地质结构特征,而E R T 方法为合理解释含水层岩性及地下水循环条件提供了可靠的工具。 1.2 基岩裂隙水的勘查 [6] 在基岩发育的区域,隐伏的断裂带往往伴随着基岩的破碎,孔隙度较高,含水量大,电阻率低。通过E R T 方法成像分析,便可初步确定出基岩裂隙水的空间分布状况。而利用高频大地电磁法和钻探等方法来 高密度电阻率法应用中常见的问题 [摘要]近十年来,高密度电阻率法在工程勘察中的应用越来越广泛,尤其在岩溶、水文、构造、检测等领域,高密度电法的应用效果,已远远超过了理论上的预期。在国内,从事高密度电阻率法的单位和人员正呈逐年上升的趋势,可以说是形势喜人。 [关键词]有效数据有效分辨率高密度电阻率法 1存在问题及分析 1.1有效数据的分辨率 这是个最基本的问题。不仅是本方法,其它的物探方法也是如此。在数据采集的现场,我们必需能有效地分辨:采集到的数据是不是有效的数据,用句简单的话就是:原始数据是否真实。 图1是最近见到的两个剖面的数据:从A剖面数据可以看出:在145m处,数据明显出现异常,有两条非常有规律的高阻异常斜向右下角,其间距越来越大——这实际上是由于145m附近,电极接地条件太差,形成的“假异常”;有时,如电缆的某一点或多路转换开关的某点断开也会形成类似的“八字异常”,如该点位位于观测剖面中间,则会出现“双八字”异常;点位在两端,则会出现“半八字”异常。在现场采样时,应及时处理。图1中B剖面的问题则更为严重,图左侧出现了太多的漩涡状封闭异常,这在地电断面中是不真实的。一般而言,我们直流电法采集到的地电断面,其等值线的起伏会比较缓,较难形成小型的封闭异常,更不用说形成如图中的密集型“漩涡异常”。图中剖面形成的原因是:剖面左侧是水泥路面,接地条件很差,现场操作人员未对接地条件进行有效改善就进行了数据采集,其数据当然是不可信的。 一般而言,有效的高密度电阻率法成果数据有如下特征:等值线较为平缓,没有突变起伏点,高阻、低阻区的变化是渐变的;视电阻率数值上没有孤值畸变异常,反应到等值线上是没有“漩涡异常”(独立的漩涡状异常是可以通过编辑原始数据来解决,密集的,如出现较多的漩涡状异常则需要重测);等值线上没有出现规律的“八字异常”及其演变而成的“半八字”或“双八字”异常。 1.2观测方式对数据成果的影响 目前,高密度电阻率法仪器发展得相当快,几乎所有的电阻率法观测装置都可以在高密度仪器中实现。总体而言,我倾向于将高密度电阻率法的观测方式分为两大类:剖面类观测方式和测深类观测方式。如图2所示:剖面类观测是以电剖面法为主体的,如图2(A)——观测方式由电剖面开始,由左至右,依次增大AMNB之间的间距,一层一层采集数据,从而建立电法剖面,其剖面资料是倒梯形的;测深类观测是以电测深为主体的,如图2(B),其由左至右(有些仪 山西三元煤业股份有限公司 三维地震勘探设计 二0一0年十二月 目录 第一章勘探区概况 (1) 第一节勘探区范围及交通 (1) 第二节地质任务 (1) 第二章地质概况及地震地质条件 (2) 第一节地质概况 (2) 第二节地震地质条件 (2) 第三章野外工作方法 (3) 第一节低速带调查 (3) 第二节试验工作 (3) 第三节观测系统及采集参数 (4) 第四节设计工作量 (7) 第五节施工技术措施 (8) 第四章资料处理 (10) 第五章资料解释 (12) 第六章质量目标及质量保证措施 (13) 第七章三维地震勘探效果预测及成果 (16) 第一章勘探区概况第一节勘探区范围及交通第二节地质任务 第二章地质概况及地震地质条件 第一节地质概况 一、地层 二、煤层 三、构造 第二节地震地质条件 一、地表条件 二、浅层条件 三、深层条件 第三章野外工作方法 第一节低速带调查 通过收集测区水井、机井水位等资料初步估算测区潜水位情况,并辅以小折射法或微测井进行低降速带调查,为资料处理提供依据。本区设计低速带调查物理点8个,施工过程中可根据实际情况适当增加工作量。 第二节试验工作 为了保证地震勘探原始资料的质量,必须进行系统详细的试验工作。 一、试验点选取 3个试验点,全区均匀布设,主要试验激发、接收效果。 二、激发因素试验 主要试验不同激发井深、激发药量、不同组合个数激发效果。 三、接收因素试验 采用主频为60Hz检波器接收,为了压制高频干扰,采用2串2并检波器串组合,组合形式:小基距面积组合,组内距0.5米 影响检波器埋置的为第四系松散耕植土,加上风吹会引起检波器产生高频谐震,所以埋置检波器时必须挖坑并清除浮土,坑的深度取决于当地的耕作深度,并通过试验确定,坑深:30cm。 四、仪器参数 仪器使用法国sercel公司新型多道遥测数字地震仪。根据所勘探的目的层深度和精度要求,所选用仪器参数如下: 采样间隔:1ms 记录长度:1s,因煤层埋深位于300~400m之间,双程反射时间200~ 高密度电阻率法物探技术及其应用 [摘要]高密度电阻率法作为物探方法中的一种应用最为广泛的勘探方法,在特殊地质的勘探和工程勘查中起着不可替代的作用,为我国地勘队伍在解决相应地质问题时带来许多便利之处。本文主要通过对高密度电阻率法工作原理的研究,结合二维成像技术和正反演技术在工程中的运用,提出了一些针对不同环境下勘测时的注意事项。 [关键词]高密度电阻率法二维成像技术正反演技术 0引言 高密度电阻率法基本工作原理与传统的电法勘探是相同的,主要是根据岩石、矿石以及不同地层、不同地质体等导电性的差异,通过地面的测定,研究人工或天然电场的分布特点和变化规律来推断地下电阻率分布,从而准确的推断出不同地质体的分布状况。高密度电阻率法凭借其测试简便、效果好、成本低、效率高等优点在勘探工程中具有较高的使用价值。高密度电阻率法是一种快捷的地质勘探方法,其工作的范畴属于直流电阻率,其采用高密度的布点进行二维电断面测量,采集的数据量大、全面、准确、观测的精度高,在我国的工程地质与水文勘探中运用非常的广泛。但是也存在许多的不足之处,例如在进行野外勘探时数据处理不够精准、正反演成像技术在进行图像分析时存在误差、二维成像技术的反演问题等等,这些问题都需要勘测人员在理论与实际工程相结合的基础上进行研究,找出相应的解决办法,将高密度电阻率法应用更加的广泛。 1高密度电阻率法的工作原理 高密度电阻率法的工作范畴包括数据的采集与数据的处理,与常规的电阻率法工作原理相同,主要是以地下介质之间的导电性的差异为基础,通过A、B两个电极向地下传递电流,然后在M、N电极之间测得电位差△V,从而求得该记录点的视电阻率值Qs=K△V/I。在进行现场的勘测时,只需要将全部的电极合理的安放在一定距离的测点上,然后将多芯电缆连接到由单片机控制多路电极自动转换开关,这样机器就能够根据自身的需求进行电极与测点之间的自动转换。测量的数据通过电极转换开关传输到微机工程电测仪,根据实测的电阻率剖面数据,通过专业的计算机软件进行反演数据处理,就可以获得地层电阻率的分布状况,从而推断出地层结构的分布状况[1]。 2高密度电阻率法的工作方法与数据处理 2.1高密度电阻率法的工作方法 针对不同的使用环境,我们要采取不同的观测方法,高密度电阻率法的工作方法主要有以下几种: 目录 1. 均匀分布 ...................................................................................................... 1 2. 正态分布(高斯分布) ........................................................................... 2 3. 指数分布 ...................................................................................................... 2 4. Beta 分布(β分布) .............................................................................. 2 5. Gamma 分布 .............................................................................................. 3 6. 倒Gamma 分布 ......................................................................................... 4 7. 威布尔分布(Weibull 分布、韦伯分布、韦布尔分布) ..................... 5 8. Pareto 分布 ................................................................................................. 6 9. Cauchy 分布(柯西分布、柯西-洛伦兹分布) (7) 10. 2χ分布(卡方分布) (7) 11. t 分布 ......................................................................................................... 8 12. F 分布 ........................................................................................................ 9 13. 二项分布 ................................................................................................ 10 14. 泊松分布(Poisson 分布) .............................................................. 10 15. 对数正态分布 ....................................................................................... 11 1. 均匀分布 均匀分布~(,)X U a b 是无信息的,可作为无信息变量的先验分布。 1 ()f x b a =- 目录 1.均匀分布 (1) 2.正态分布(高斯分布) (2) 3.指数分布 (2) 4.Beta分布(β分布) (2) 5.Gamma分布 (3) 6.倒Gamma分布 (4) 7.威布尔分布(Weibull分布、韦伯分布、韦布尔分布) (5) 8.Pareto分布 (6) 9.Cauchy分布(柯西分布、柯西-洛伦兹分布) (7) χ分布(卡方分布) (7) 10.2 11.t分布 (8) 12.F分布 (9) 13.二项分布 (10) 14.泊松分布(Poisson分布) (10) 15.对数正态分布 (11) 1.均匀分布 均匀分布~(,) X U a b是无信息的,可作为无信息变量的先验分布。 1()f x b a = - ()2 a b E X += 2 ()()12 b a Var X -= 2. 正态分布(高斯分布) 当影响一个变量的因素众多,且影响微弱、都不占据主导地位时,这个变量很可能服从正态分布,记作2~(,)X N μσ。正态分布为方差已知的正态分布 2(,)N μσ的参数μ的共轭先验分布。 22 ()2()x f x μσ-- = ()E X μ= 2()Var X σ= 3. 指数分布 指数分布~()X Exp λ是指要等到一个随机事件发生,需要经历多久时间。其中0λ>为尺度参数。指数分布的无记忆性:{}|{}P X s t X s P X t >+>=>。 (),0 x f x e x λλ-=> 1 ()E X λ = 2 1 ()Var X λ = 4. Beta 分布(β分布) Beta 分布记为~(,)X Be a b ,其中Beta(1,1)等于均匀分布,其概率密度函数可凸也可凹。如果二项分布(,)B n p 中的参数p 的先验分布取(,)Beta a b ,实验数据(事件A 发生y 次,非事件A 发生n-y 次),则p 的后验分布(,)Beta a y b n y ++-,即Beta 分布为二项分布(,)B n p 的参数p 的共轭先验分布。 10 ()x t x t e dt ∞--Γ=? 1 1()()(1)()() a b a b f x x x a b --Γ+= -ΓΓ ()a E X a b = + 2 ()()(1) ab Var X a b a b = +++ 5. Gamma 分布 Gamma 分布即为多个独立且相同分布的指数分布变量的和的分布,解决的 三维地震勘探,石油探测仪器新发展 摘要:近年来,探测技术的发展呈逐年上升趋势,为石油探测量作业带来了根本性的改变。本文根据石油物探测常用仪器的发展趋势,阐述笔者的观点。 关键词:石油探测发展技术 的图像更加清晰、位置预测更加可靠。 三维地震勘探技术是从二维地震勘探逐步发展起来的,是地球物理勘探中最重要的方法,也是当前全球石油、天然气、煤炭等地下天然矿产的主要勘探技术。 原来的人工测量方法,即二维地震勘探方法是在地面上布置一条条的测线,沿各条测线进行地震勘探施工,采集地下地层反射回地面的地震波信息,然后经过电子计算机处理得出一张张地震剖面图。经过地质解释的地震剖面图就像从地面向下切了一刀,在二维空间(长度和深度方向)上显示地下的地质构造情况。同时几十条相交的二维测线共同使用,即可编制出地下某地质时期沉积前地表的起伏情况。如果发现哪些地方可能储有油气,则可确定其为油气钻探井位。 与二维地震勘探相比,三维地震勘探不仅能获得一张张地震剖面图,还能获得一个三维空间上的数据体。三维 数据体的信息点的密度可达12.5米×12.5米(即在12.5米×12.5米的面积内便采集一个数据),而二维测线信息点的密度一般最高为1千米×1千米。由于三维地震勘探获得信息量丰富,地震剖面分辨率高,地下的古河流、古湖泊、古高山、古喀斯特地貌、断层等均可直接或间接反映出来。地质勘探人员利用高品质的三维地震资料找油找气,中国近期发现的渤海湾南堡大油田、四川普光大气田、塔里木盆地塔中Ⅰ号大气田等,全要归功于高精度的三维地震勘探技术。 现在的三维地震勘探是根据人工激发地震波在地下 岩层中的传播路线和时间、探测地下岩层界面的埋藏深度和形状,认识地下地质构造进而寻找油气藏的技术,与医院使用的B超、彩超和CT技术类似。地质学家通过三维勘探剖面寻找地下油气藏,和医生通过CT寻找病人身体内部的病变不同之处在于:人体结构是基本相同的,而地表的条件和地下的地质结构却千变万化,油气的运动方向与赋存部位也无规律可循;应该说,地质学家面临的挑战比医生大得多。 也正因为如此,为了寻找更多的石油与天然气,三维地震勘探技术近几年发展很快,数据采集、处理和解释的方法不断取得新的突破。每秒几千亿次计算速度的高性能 高密度电阻率法在海拉尔地区找水应用 高密度电法具有测点密集,数据采集精度高,抗干扰能力强,施工效率高和分辨率高的特点,在工程、水文、环境地质,物探找水、采空区、边坡及地质环境灾害调查等领域已逐渐成为常用的方法。高密度电阻率法对地下不均匀物体分辨率较高,能从各类反演图谱上明显计算观测到高阻、低阻体的地下具体位置及埋藏深度,从而达到探测的目的。与常规电阻率法相比,其特点是设置了较高的测点密度,仪器利用多路电极转换装置,自动实现多种电极排列和多参数测量,可快速准确地测量地下二维或三维地质体在横向和纵向的电阻率变化[1]。 标签:高密度电法;物探找水;电阻率 近年来,高密度电阻率法在工程勘察中的应用越来越广泛,实际应用效果显著,在国内从事高密度电阻率法的单位和人员正呈逐年上升的趋势,可以说是形势喜人。与常规电法不同,它是一种阵列勘探方法,且是在二维空间内研究地下稳定电流场的分布,野外数据采集为一次布设电极,避免了电极重复移动的人为干扰,另一重大突破是高密度电法具有多次交叉供电和测量,构成高密度的滚动扫描测量,既丰富了地电信息,提高电性分辨能力,又减少人为影响因素和提高工作效率。 1.方法原理 高密度电法有多种电极排列方式,如对称四极梯度排列、联合三极排列、偶极排列及微分排列等装置,在实际工作中,根据需要这些排列可联合使用也可单独使用进行测量。野外数据采集使用的仪器为高密度T程电测系统,主要由微机控制多路电极转换器、多功能直流电测仪和专用多芯电缆线等组成。高密度电阻率法实际上是一种阵列勘探方法,在野外测量时,只需将全部电极沿测线按一定的电极间距等距离地布设在测点上,然后用多芯电缆线将各电极按一定的顺序连接到电极转换器和多功能直流电测仪上[2]。温纳装置方式(WN)又称为对称四极装置方式。A、M、N、B等间距排列,其中A、B是供电电极,M、N是测量电极,AM= MN= NB为一个电极距,电极间距按隔离系数由小到大的顺序等间隔增加,四个电极之间的间距也均匀拉开。 设测线上共有m个电极,隔离系数为n,则数据总数为: S=n×(m-3)-3×n×(n-1)/2 实际中,通过下式求得测点处的视电阻率值: 式中K为装置系数,K= AM、AN、BM、BN为电极距。 今天在网上找到了一些概率密度函数的总结,怕以后找不到就先转到这里,呵呵统计工具箱函数 Ⅰ-1 概率密度函数 函数名对应分布的概率密度函数 betapdf 贝塔分布的概率密度函数 binopdf 二项分布的概率密度函数 chi2pdf 卡方分布的概率密度函数 exppdf 指数分布的概率密度函数 fpdf f分布的概率密度函数 gampdf 伽玛分布的概率密度函数 geopdf 几何分布的概率密度函数 hygepdf 超几何分布的概率密度函数 normpdf 正态(高斯)分布的概率密度函数 lognpdf 对数正态分布的概率密度函数 nbinpdf 负二项分布的概率密度函数 ncfpdf 非中心f分布的概率密度函数 nctpdf 非中心t分布的概率密度函数 ncx2pdf 非中心卡方分布的概率密度函数 poisspdf 泊松分布的概率密度函数 raylpdf 雷利分布的概率密度函数 tpdf 学生氏t分布的概率密度函数 unidpdf 离散均匀分布的概率密度函数 unifpdf 连续均匀分布的概率密度函数 weibpdf 威布尔分布的概率密度函数 Ⅰ-2 累加分布函数 函数名对应分布的累加函数 betacdf 贝塔分布的累加函数 binocdf 二项分布的累加函数 chi2cdf 卡方分布的累加函数 expcdf 指数分布的累加函数 fcdf f分布的累加函数 gamcdf 伽玛分布的累加函数 geocdf 几何分布的累加函数 hygecdf 超几何分布的累加函数 logncdf 对数正态分布的累加函数 nbincdf 负二项分布的累加函数 ncfcdf 非中心f分布的累加函数 nctcdf 非中心t分布的累加函数 ncx2cdf 非中心卡方分布的累加函数 normcdf 正态(高斯)分布的累加函数 poisscdf 泊松分布的累加函数 raylcdf 雷利分布的累加函数 tcdf 学生氏t分布的累加函数 unidcdf 离散均匀分布的累加函数 FVCOM模型简介及其应用实例 摘要:通过对FVCOM水动力模型基本特点的分析,深入探究了在动力模型中常用的网格选取、方程组离散求解和选取三维水流模式坐标等方式方法。进一步分析了FVCOM在长江、珠江等河口地带对模拟潮汐、盐度等海洋现象、要素的用途。 关键词:FVCOM模型有限体积法σ垂向坐标模型应用 1引言 FVCOM(Finite Volume Coastal Ocean Model)是美国Massachusetts Dartmouth州立大学陈长胜所领导的研究小组于2000年成功建立的海洋环流与生态模型。模型包含动量方程、连续方程、温盐守恒方程以及状态方程,数值模型采用有限体积法(FVM),优点为计算精确快捷,并且可以较好地拟合海岸线边界和海底地形。 FVCOM由于其优越性,现在已经成为可以并行计算的模块化的可适用不同需求的模型。本文将着重介绍FVCOM模型的特点及方程,并列举几个应用实例,介绍FVCOM在近海研究中的主要应用方向。 2 FVCOM模型特点 FVCOM模型采用有限体积法对方程进行离散,综合了现有海洋研究中的有限差分和有限元模型的优点。模型在水平方向上采用无结构化非重叠的三角形网格,在垂向上使用σ坐 σ-z混合坐标,使用干湿判别法处理潮滩移动边界。FVCOM模型使用2.5阶湍流闭合标或者 子模型来对控制方程进行封闭,并且分裂外模内模以节省计算时间。下面将对这6个特点分别进行介绍。 2.1无结构化非重叠的三角形网格 无结构化网格是指网格区域内的内部点不具有相同的毗邻单元。即与网格剖分区域内的不同内点相连的网格数目不同。与结构化网格相比,无结构化网格可以方便的拟合复杂的边界,也可以根据实际需要与进行局部加密,这个优点使其在研究岛屿众多,近岸岸线复杂的问题时表现尤为突出。 非重叠网格指任意两毗邻单元见没有重叠区域,便于计算网格数目。 图1 FVCOM三角网格设计[4] 三维地震勘探 Prepared on 22 November 2020 摘要 本文是介绍在山西省屯留县郭庄煤矿进行三维地震勘探的工程设计。本次三维地震勘探的目的是了解和掌握郭庄煤矿矿区的地质构造、煤层的赋存形态和断层、褶曲、陷落柱发育特征,查明工作区内3#煤层的底板起伏形态、采空区范围、无煤区和煤层冲刷变薄区。本次野外三维数据采集的基本观测系统为8线8炮制束状规则观测系统。通过三维地震勘探获得工区地表面以下的信息数字化成果,为矿区后继生产、优化矿井采掘设计方案、提高生产效率提供详实的基础地质资料。 关键字:三维地震勘探;工程设计;断层;褶曲;陷落柱;观测系统 Summary ThisAbstractintroducestheengineeringdesignthatthethree-dimensionalearthquakeexploredwillbecarriedoninthecollieryoftheGuo',toisitdepositshape ,faultandpleatsong,subsidethedevelopmentcharacteristicoftheposttocomposecoalseam,col lieryofminingarea,,quarrytheemptydistrictrange,:Thethree-dimensionalseismicsurveyl;Engineeringdesign;Fault;Pleatsong;Subsidethep ost;Observethesystem 目录 1.前言 目的与任务 项目来源 本次三维地震勘探项目的甲方是山西省屯留县郭庄煤矿,该煤矿是屯留县县办国营煤矿,为了进一步了解和掌握郭庄煤矿煤层的赋存形态和断层、陷落柱发育特征,郭庄煤矿委托山西省第六地质工程勘察院(乙方)进行三维地震勘探,为优化矿井采掘设计方案,提高生产效率提供详实的基础地质资料。 任务 (1)查明勘探区内落差≥5m断层的性质、产状及延伸长度,其平面摆动误差应控制在≤30m,对落差≥3m的断点及勘探中遇到的疑点,不确定点尽可能予以解释。 (2)查明勘探区内直径≥25m的陷落柱,尽可能查明直径20m左右的陷落柱。 (3)查明勘探区内3#煤层的底板起伏形态,深度误差≤%。 (4)查明勘探区内波幅≥10m的褶曲。 (5)查明古窑、小窑采空区范围、无煤区和煤层冲刷变薄区。 工作时间 本次郭庄煤矿三维地震勘探的工作时间如下: (1)勘探区测量工作应在二零零五年三月三十日前完成。 (2)成孔工作从二零零五年四月二日开始。 (3)数据采集工作于二零零五年四月三日开始,至二零零五年四月十四日结束,计划工作量每天在120炮左右。 (4)资料整理及报告编写从二零零五年四月十六日开始,并在二零零五年五月十日完成。 (5)预计提交成果的时间在二零零五年五月十五日左右。 谈数字高密度三维地震勘探设计优化随着矿方对地震勘探精度要求的持续提高,加上地表变化剧烈、深部域构造逐步复杂、勘探深度越来越深,常规三维地震已无法满足当前地质任务的需求,全数字高密度三维地震勘探技术应运而生[1]。从施工前设计开始,根据地质任务设定采集、处理和解释三个阶段完成目标的底线,利用物探软件进行观测系统设计、质量评价和量化监控,通过优化设计从而取得最佳效果。全数字高密度三维地震勘探利用提高空间采样率,降低面元尺度,提高覆盖次数,数字检波器全频接收,全面提升了数据采集的原始质量[2]。 1勘探区概况 为探明淮北某矿地质构造,进一步查明煤层赋存状况,决定采用全数字高密度三维地震勘探技术进行勘探。本矿位于淮北煤田南部,属于华北地层区鲁西地层分区徐宿小区,本区地层为第四系冲、洪积层覆盖[3]。区域内对煤层成因有影响的主要地层由老到新层序为奥陶系(O)、石炭系(C)、二叠系(P)、新近系(N)和第四系(Q)。区内地表无基岩出露,均被厚层松散层所覆盖,本矿含煤地层是石炭系、二叠系。石炭系所含煤层特别薄且发育不稳定,为不可采煤层[4]。二叠系含煤地层自下而上为山西组、下石盒子组、上石盒子组[5]。浅部地层走向近南北,深部受断层切割影响,走向变化较大,地层整体表现为 东倾;矿井内地层倾角变化较大,在5°~25°,次一级褶曲和断裂构造较发育[6]。可采煤层7层,32、82、10煤层是较稳定煤层,且为矿井主要可采煤层,31、51、72、81煤为不稳定煤层。10煤是稳定主要可采煤层,赋存于山西组中部,上距铝质泥岩约55m,下距太原组一灰顶界面约60m。煤厚0~7.97m,平均2.74m,可采性指数0.84,变异系数38%(图1)。 2系统设计 勘探区内地层走向为近南北向,而主要构造的走向为近东西向,综合考虑,测线方向沿垂直主构造的方向布设,原因如下:(1)三维地震勘探以控制构造为主,垂直断层布设测线有利于断层的探测。(2)勘探区东北部地层平缓,倾角较小(近水平),从地层形态的角度来说,对测线布设方向的要求较小。(3)煤层与灰岩露头区虽倾向明显,但使用全方位观测系统进行三维地震采集时,很大程度上降低了测线布设方向对于采集效果的影响。 2.1系统选择 为确保深浅目的层的真实有效覆盖次数达到要求,本次设计在灰岩露头区采用36L×4S×70T×2R×126次观测系统进行全方位的三维地震采集;煤层浅部区域使用24L×4S×96T×1R×96次观测系统;中、深部采用24L×4S×112T×1R×84次观测系统进行采集(表1)。高密度电阻率法应用(含举例、图解)

密度流补偿流风海流

巢湖实习基地踏勘路线内容和要求

一十种概率密度函数

沉积岩与沉积相内容简介

16种常见概率分布概率密度函数、意义及其应用

高密度电阻率成像法在水文地质领域中的应用

高密度电阻率法应用中常见的问题

三维地震勘探设计样本

高密度电阻率法物探技术及其应用

16种常见概率分布概率密度函数、意义及其应用

16种常见概率分布概率密度函数、意义及其应用

三维地震勘探

高密度电阻率法在海拉尔地区找水应用

今天在网上找到了一些概率密度函数的总结

FVCOM模型课题论文

三维地震勘探

谈数字高密度三维地震勘探设计优化.docx