等比数列和数学归纳法复习

等比数列和数学归纳法复习

一、等比数列知识点:

1.一般地,如果一个数列从第_____项起,每一项除以它的前一项所得的商都等于____________,那么这个数列就叫做____________,这个常数叫做等比数列的____________,其通项公式为_____________

2.若c b a ,,为等比数列,则称b 为a 与c 的____________,且=b ____________

3.在等比数列{}n a 中,若q p n m +=+,则m n a a =_____________.

4.等比数列的求和公式为=n S ___________或_____________;其推导方法为__________. 练习:

1.若9与x 的等差中项是45(1)则=x __________;(2)9与x 的等比中项是_________

2.求下列等比数列的公比q 、第5项5a 及第n 项n a :

①2,6,18,54,…

=q ______,=5a ______,=n a _________; ②5,15+c ,125+c ,1

35+c ,… =q ______,=5a ______,=n a _________. 3.在等比数列{}n a 中,

(1)若274=a ,公比3-=q ,求7a ;

(2)已知81842= =a a ,

,求1a 和q ; 4.等比数列{}n a 中 (1)已知965171-=-=a a ,.,求q 和n S ; (2)831215-==

S q ,,求1a 和n a ; 5.等比数列{}n a 中(1)已知154510,90a a ==,求60a ;

(2)已知392,128a a ==,求6a ;(3)已知910111264a a a a ???=,求813a a ?的值.

6.已知等差数列{a n }满足a 2=2,a 5=8.

(1)求{a n }的通项公式; (2)各项均为正数的等比数列{b n }中,b 1=1,b 2+b 3=a 4,求{b n }的前n 项和T n .

7.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,))(1(3

1*N n a S n n ∈-=. (1)求1a ,2a ,3a ; (2)求证:数列{}n a 是等比数列.

8.设}{n a 是一个公差为)0(≠d d 的等差数列,它的前10项和,11010=S 且421,,a a a 成等比数列.(1)求证:d a =1;(2)求公差d 的值和数列n {}a 的通项公式.

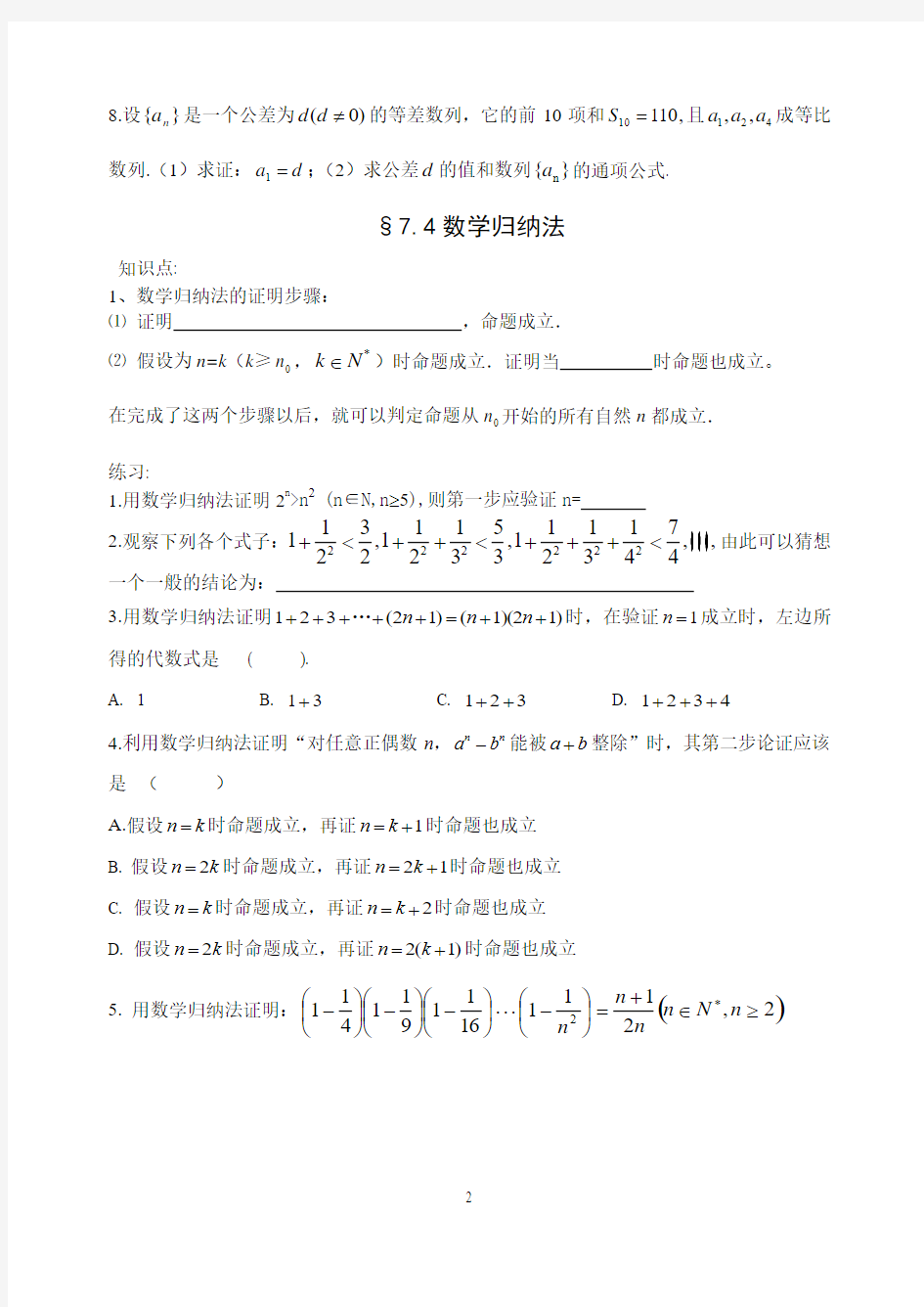

§7.4数学归纳法

知识点:

1、数学归纳法的证明步骤:

⑴ 证明 ,命题成立.

⑵ 假设为n=k (k ≥0n ,*k N ∈)时命题成立.证明当 时命题也成立。

在完成了这两个步骤以后,就可以判定命题从0n 开始的所有自然n 都成立.

练习:

1.用数学归纳法证明2n >n 2 (n ∈N,n ≥5),则第一步应验证n=

2.观察下列各个式子:2222221311511171,1,1,,222332344+<++<+++<由此可以猜想一个一般的结论为:

3.用数学归纳法证明123(21)(1)(21)n n n +++++=++…时,在验证1n =成立时,左边所得的代数式是 ( ).

A. 1

B. 13+

C. 123++

D. 1234+++

4.利用数学归纳法证明“对任意正偶数n ,n n a b -能被a b +整除”时,其第二步论证应该是 ( )

A.假设n k =时命题成立,再证1n k =+时命题也成立

B. 假设2n k =时命题成立,再证21n k =+时命题也成立

C. 假设n k =时命题成立,再证2n k =+时命题也成立

D. 假设2n k =时命题成立,再证2(1)n k =+时命题也成立

5. 用数学归纳法证明:()

2,211116119114112≥∈+=??? ??-?????? ??-??? ??-??? ??-

*n N n n n n

6.求证: n+2n *2

3521()n n ?++∈N 能被25整除.

7.已知数列{}n a 满足n 1n+1n 1223a a a a ==+,. ⑴ 求234a a a 、、的值; ⑵ 猜测{}n a 的通项公式,并用数学归纳法予以证明.

课后作业

1.在用到数学归纳法的证明过程中,在验证了1n =时命题成立,假设n k =时命题成立,这里的“k ”的取值范围是 ( ).

A. k +∈R

B. *1k k >∈N ,

C. *1k k ≥∈N ,

D. *2k k >∈N , 2. 用数学归纳法证明1+a +a 2+…+a n+1= a

a n --+112

(a ≠1,n ∈N *),在验证n =1成立时,左边计算所得的项是 ( )

A .1

B .1a +

C .21a a ++

D .2a

《数学归纳法及其应用举例》教案

《数学归纳法及其应用举例》教案 中卫市第一中学 俞清华 教学目标: 1.认知目标:了解数学归纳法的原理,掌握用数学归纳法证题的方法。 2.能力目标:培养学生理解分析、归纳推理和独立实践的能力。 3.情感目标:激发学生的求知欲,增强学生的学习热情,培养学生辩证唯物主义的世界观 和勇于探索的科学精神。 教学重点: 了解数学归纳法的原理及掌握用数学归纳法证题的方法。 教学难点: 数学归纳法原理的了解及递推思想在解题中的体现。 教学过程: 一.创设情境,回顾引入 师:本节课我们学习《数学归纳法及其应用举例》(板书)。首先给大家讲一个故事:从前有 一个员外的儿子学写字,当老师教他写数字的时候,告诉他一、二、三的写法时,员外儿子很高兴,告诉老师他会写数字了。过了不久,员外要写请帖宴请亲朋好友到家里做客,员外儿子自告奋勇地要写请帖。结果早晨开始写,一直到了晚间也没有写完,请问同学们,这是为什么呢? 生:因为有姓“万”的。 师:对!有姓“万”的。员外儿子万万也没有想到“万”不是一万横,而是这么写的“万”。通过这个故事,你对员外儿子有何评价呢? 生:(学生的评价主要会有两种,一是员外儿子愚蠢,二是员外儿子还是聪明的。) 师:其实员外儿子观察、归纳、猜想的能力还是很不错的,但遗憾的是他猜错了!在数学 上,我们很多时候是通过观察→归纳→猜想,这种思维过程去发现某些结论,它是一种创造性的思维过程。那么,我们在以前的学习过程中,有没有也像员外儿子那样猜想过某些结论呢? 生:有。例如等差数列通项公式的推导。 师:很好。我们是由等差数列前几项满足的规律:d a a 011+=,d a a +=12,d a a 213+=,d a a 314+=,……归纳出了它的通项公式的。其实我们推导等差数列通项公式的方法和员外儿子猜想数字写法的方法都是归纳法。那么你能说说什么是归纳法,归纳法有什么特点吗? 生:由特殊事例得出一般结论的归纳推理方法,通常叫做归纳法。特点:特殊→一般。 师:对。(投影展示有关定义) 像这种由特殊事例得出一般结论的归纳推理方法,通常叫做归纳法。根据推理过程中考察的 对象是涉及事物的一部分还是全部,分为不完全归纳法和完全归纳法。 完全归纳法是一种在研究了事物的所有(有限种)特殊情况后得出一般结论的推理方法,又 叫做枚举法。那么,用完全归纳法得出的结论可靠吗? 生:(齐答)可靠。 师:用不完全归纳法得出的结论是不是也是可靠的呢?为什么?

高中数学归纳法大全数列不等式精华版

§数学归纳法 1.数学归纳法的概念及基本步骤 数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种方法.它的基本步骤是: (1)验证:n=n0 时,命题成立; (2)在假设当n=k(k≥n0)时命题成立的前提下,推出当n=k+1时,命题成立. 根据(1)(2)可以断定命题对一切正整数n都成立. 2.归纳推理与数学归纳法的关系 数学上,在归纳出结论后,还需给出严格证明.在学习和使用数学归纳法时, 需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n有关的命题; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 1.用数学归纳法证明命题的第一步时,是验证使命题成立的最小正整数n,注意n不一定是1. 2.当证明从k到k+1时,所证明的式子不一定只增加一项;其次,在证明命题对n=k+1成立时,必须运用命题对n=k成立的归纳假设.步骤二中,在 由k到k+1的递推过程中,突出两个“凑”:一“凑”假设,二“凑”结论.关键是明确n=k+1时证明的目标,充分考虑由n=k到n=k+1时命题 形式之间的区别与联系,若实在凑不出结论,特别是不等式的证明,还可以应用比较法、分析法、综合法、放缩法等来证明当n=k+1时命题也成立,这也是证题的常用方法. 3.用数学归纳法证命题的两个步骤相辅相成,缺一不可.尽管部分与正整数 有关的命题用其他方法也可以解决,但题目若要求用数学归纳法证明,则必须 依题目的要求严格按照数学归纳法的步骤进行,否则不正确. 4.要注意“观察——归纳——猜想——证明”的思维模式,和由特殊到一般的数学思想的应用,加强合情推理与演绎推理相结合的数学应用能力.

5.数学归纳法与归纳推理不同.(1)归纳推理是根据一类事物中部分事物具有某种属性,推断该类事物中每一个都有这种属性.结果不一定正确,需要进行严格的证明.(2)数学归纳法是一种证明数学命题的方法,结果一定正确. 6.在学习和使用数学归纳法时,需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n 有关的命题,要求这个命题对所有的正整数n 都成立; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 数学归纳法是推理逻辑,它的第一步称为奠基步骤,是论证的基础保证,即通过验证落实传递的起点,这个基础必须真实可靠;它的第二步称为递推步骤,是命题具有后继传递的保证,即只要命题对某个正整数成立,就能保证该命题对后继正整数都成立,两步合在一起为完全归纳步骤,称为数学归纳法,这两步各司其职,缺一不可.特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性.如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题. 证明:12+122+123+…+12 n -1+12n =1-1 2n (其中n ∈N +). [证明] (1)当n =1时,左边=12,右边=1-12=1 2,等式成立. (2)假设当n =k (k ≥1)时,等式成立,即 12+122+123+…+12k -1+12k =1-12k , 那么当n =k +1时, 左边=12+122+123+…+12k -1+12k +1 2k +1 =1-12k +12k +1=1-2-12k +1=1-1 2k +1=右边. 这就是说,当n =k +1时,等式也成立. 根据(1)和(2),可知等式对任何n ∈N +都成立. 用数学归纳法证明:1-12+13-14+…+12n -1- 1 2n

高一数学归纳法分析及解题步骤

高一数学归纳法分析及解题步骤 当我第一遍读一本好书的时候,我仿佛觉得找到了一个朋友;当我再一次读这本书的时候,仿佛又和老朋友重逢。我们要把读书当作一种乐趣,并自觉把读书和学习结合起来,做到博览、精思、熟读,更好地指导自己的学习,让自己不断成长。让我们一起到一起学习吧! 高一数学归纳法 《2.3数学归纳法》教学设计 青海湟川中学刘岩 一、【教材分析】 本节课选自《普通高中课程标准实验教科书数学选修2-2(人教A 版)》第二章第三节《2.3数学归纳法》。在之前的学习中,我们已经用不完全归纳法得出了许多结论,例如某些数列的通项公式,但它们的正确性还有待证明。因此,数学归纳法的学习是在合情推理的基础上,对归纳出来的与正整数有关的命题进行科学的证明,它将一个无穷的归纳过程转化为有限步骤的演绎过程。通过把猜想和证明结合起来,让学生认识数学的本质,把握数学的思维。本节课是数学归纳法的第一课时,主要让学生了解数学归纳法的原理,并能够用数学归纳法解决一些简单的与正整数有关的问题。 二、【学情分析】 我校的学生基础较好,思维活跃。学生在学习本节课新知的过程中可能存在两方面的困难:一是从骨牌游戏原理启发得到数学方法的

过程有困难;二是解题中如何正确使用数学归纳法,尤其是第二步中如何使用递推关系,可能出现问题。 三、【策略分析】 本节课中教师引导学生形成积极主动,勇于探究的学习精神,以及合作探究的学习方式;注重提高学生的数学思维能力;体验从实际生活理论实际应用的过程;采用教师引导学生探索相结合的教学方法,在教与学的和谐统一中,体现数学的价值,注重信息技术与数学课程的合理整合。 四、【教学目标】 (1)知识与技能目标: ①理解数学归纳法的原理与实质,掌握数学归纳法证题的两个步骤; ②会用数学归纳法证明某些简单的与正整数有关的命题。 (2)过程与方法目标: 努力创设愉悦的课堂气氛,使学生处于积极思考,大胆质疑的氛围中,提高学生学习兴趣和课堂效率,让学生经历知识的构建过程,体会归纳递推的数学思想。 (3)情感态度与价值观目标: 通过本节课的教学,使学生领悟数学归纳法的思想,由生活实例,激发学生学习的热情,提高学生学习的兴趣,培养学生大胆猜想,小心求证,以及发现问题、提出问题,解决问题的数学能力。 五、【教学重难点】

各种数学归纳法

1.5 归纳法原理与反归纳法 数学归纳法是中学教学中经常使用的方法.中学教材中的数学归纳法是这样叙述的:如果一个命题与自然数有关,命题对n =1正确;若假设此命题对n -1正确,就能推出命题对n 也正确,则命题对所有自然数都正确.通俗的说法:命题对n =1正确,因而命题对n =2也正确,然后命题对n =3也正确,如此类推,命题对所有自然数都正确.对于中学生来说,这样形象地说明就足够了;但是毕竟自然数是无限的,因而上述描述是不够严格的,有了皮阿罗公理后,我们就能给出归纳法的严格证明. 定理1.19 如果某个命题T,它的叙述含有自然数,如果命题T对n =1是正确的,而且假定如果命题T对n 的正确性就能推出命题T对n +1也正确,则命题T对一切自然数都成立.(第一数学归纳法) 证明 设M是使所讨论的例题T正确的自然数集合,则 (1) M ∈1. 设M n ∈,则命题T对n 正确,这时命题对n n '=+1也正确,即 (2) M n ∈' 所以由归纳公理D,M含有所有自然数,即命题T对所有自然数都成立. 下面我们给出一个应用数学归纳法的命题. 例1 求证 6 ) 12)(1(212 2 2 ++= +++n n n n 证明 (1)当n =1时,有 16 ) 112()11(112 =+?++?= 所以n =1,公式正确. (2)假设当k =n 时,公式正确,即 6 ) 12)(1(212 2 2 ++= +++n n n n 那么当k =n +1时,有 =+++++=+++++2 2222222)1()21()1(21n n n n =++++2 ) 1(6 ) 12)(1(n n n n =++++6 ) 1(6)12)(1(2 n n n n =++++6 )] 1(6)12()[1(n n n n =+++6 ) 672)(1(2 n n n =+++6) 32)(2)(1(n n n =+++++6 ) 1)1(2)(1)1)((1(n n n 所以公式对n +1也正确.

归纳法基本步骤

归纳法基本步骤 (一)第一数学归纳法: 一般地,证明一个与自然数n有关的命题P(n),有如下步骤: (1)证明当n取第一个值n0时命题成立。n0对于一般数列取值为0或1,但也有特殊情况; (2)假设当n=k(k≥n0,k为自然数)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立。 综合(1)(2),对一切自然数n(≥n0),命题P(n)都成立。 (二)第二数学归纳法: 对于某个与自然数有关的命题P(n), (1)验证n=n0时P(n)成立; (2)假设n0≤n

数学:2.3《数学归纳法》教案(新人教A版选修2-2) (2)

数学:2.3《数学归纳法》教案(新人教A 版选修2-2) 第一课时 2.3 数学归纳法(一) 教学要求:了解数学归纳法的原理,并能以递推思想作指导,理解数学归纳法的操作步骤,能用数学归纳法证明一些简单的数学命题,并能严格按照数学归纳法证明问题的格式书写. 教学重点:能用数学归纳法证明一些简单的数学命题. 教学难点:数学归纳法中递推思想的理解. 教学过程: 一、复习准备: 1. 问题1: 在数列{}n a 中,*111,,()1n n n a a a n N a +== ∈+,先算出a 2,a 3,a 4的值,再推测通项a n 的公式. (过程:212a =,313a =,41 4 a =,由此得到:*1,n a n N n =∈) 2. 问题2:2()41f n n n =++,当n ∈N 时,()f n 是否都为质数? 过程:(0)f =41,(1)f =43,(2)f =47,(3)f =53,(4)f =61,(5)f =71,(6)f =83, (7)f =97,(8)f =113,(9)f =131,(10)f =151,… (39)f =1 601.但是(40)f =1 681=412是合数 3. 问题3:多米诺骨牌游戏. 成功的两个条件:(1)第一张牌被推倒;(2)骨牌的排列,保证前一张牌倒则后一张牌也必定倒. 二、讲授新课: 1. 教学数学归纳法概念: ① 给出定义:归纳法:由一些特殊事例推出一般结论的推理方法. 特点:由特殊→一般. 不完全归纳法:根据事物的部分(而不是全部)特例得出一般结论的推理方法叫不完全归纳法. 完全归纳法:把研究对象一一都考查到了而推出结论的归纳法称为完全归纳

专题06 数列与数学归纳法(原卷版)

1 专题6.数列与数学归纳法 数列是高考重点考查的内容之一,命题形式多种多样,大小均有.其中,小题重点考查等差数列、等比数列基础知识以及数列的递推关系,和其它知识综合考查的趋势明显,小题难度加大趋势明显;解答题的难度中等或稍难,随着文理同卷的实施,数列与不等式综合热门难题(压轴题),有所降温,难度趋减,将稳定在中等变难程度.往往在解决数列基本问题后考查数列求和,在求和后往往与不等式、函数、最值等问题综合.在考查等差数列、等比数列的求和基础上,进一步考查“裂项相消法”、“错位相减法”等,与不等式结合,“放缩”思想及方法尤为重要.关于数学归纳法的考查,主要与数列、不等式相结合. 预测2021年将保持稳定,主观题将与不等式、函数、数学归纳法等相结合 . 1.(2020·浙江省高考真题)已知等差数列{a n }的前n 项和S n ,公差d ≠0, 11a d ≤.记b 1=S 2,b n+1=S 2n+2–S 2n ,n *∈N ,下列等式不可能... 成立的是( ) A .2a 4=a 2+a 6 B .2b 4=b 2+b 6 C .2428a a a = D .2428b b b = 2.(2020·浙江省高考真题)我国古代数学家杨辉,朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题,如数列(1)2n n +??????就是二阶等差数列,数列(1)2n n +?????? (N )n *∈ 的前3项和是________. 3.(2020·浙江省高考真题)已知数列{a n },{b n },{c n }中,111112 1,,()n n n n n n n b a b c c a a c c n b +++====-= ?∈*N . (Ⅰ)若数列{b n }为等比数列,且公比0q >,且1236b b b +=,求q 与{a n }的通项公式; (Ⅱ)若数列{b n }为等差数列,且公差0d >,证明:1211n c c c d +++<+.*()n N ∈ 4.(2020·天津高考真题)已知{}n a 为等差数列,{}n b 为等比数列, ()()115435431,5,4a b a a a b b b ===-=-. (Ⅰ)求{}n a 和{}n b 的通项公式; (Ⅱ)记{}n a 的前n 项和为n S ,求证:()2*21n n n S S S n ++<∈N ;

1.5 归纳法原理与反归纳法

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 1.5 归纳法原理与反归纳法 1.5 归纳法原理与反归纳法数学归纳法是中学教学中经常使用的方法.中学教材中的数学归纳法是这样叙述的: 如果一个命题与自然数有关,命题对 n=1 正确;若假设此命题对 n-1 正确,就能推出命题对n 也正确,则命题对所有自然数都正确.通俗的说法: 命题对 n=1 正确,因而命题对 n=2 也正确,然后命题对 n=3 也正确,如此类推,命题对所有自然数都正确.对于中学生来说,这样形象地说明就足够了;但是毕竟自然数是无限的,因而上述描述是不够严格的,有了皮阿罗公理后,我们就能给出归纳法的严格证明.定理 1.19 如果某个命题T,它的叙述含有自然数,如果命题T对 n=1 是正确的,而且假定如果命题T对 n 的正确性就能推出命题T对 n+1 也正确,则命题T对一切自然数都成立.(第一数学归纳法)证明设M是使所讨论的例题T正确的自然数集合,则 M1.设Mn ,则命题T对 n 正确,这时命题对(2) Mn 所以由归纳公理D,M含有所有自然数,即命题T对所有自然数都成立.下面我们给出一个应用数学归纳法的命题.例1求证(1) nn=+1也正确,即6) 证明 (1)当 n=1 时,有 16) 112 () 11 (112=+++= 所以 n=1,公式正确. (2)假设当 k=n 时,公式正确,即那么当 k=n+1时,有 1 / 9

数学归纳法典型例习题

欢迎阅读数学归纳法典型例题 一. 教学内容: 高三复习专题:数学归纳法 二. 教学目的 掌握数学归纳法的原理及应用 三. 教学重点、难点 四. ??? ??? (1 ??? (2()时命题成立,证明当时命题也成立。??? 开始的所有正整数 ??? 即只 称为数学归纳法,这两步各司其职,缺一不可,特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性,如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题。 【要点解析】 ? 1、用数学归纳法证明有关问题的关键在第二步,即n=k+1时为什么成立,n=k+1时成立是利用假设n=k时成立,根据有关的定理、定义、公式、性质等数学结论推证出n=k+1时成立,而不是直接代入,否则n=k+1时也成假设了,命题并没有得到证明。 ??? 用数学归纳法可证明有关的正整数问题,但并不是所有的正整数问题都是用数学归纳法证明的,学习时要具体问题具体分析。

? 2、运用数学归纳法时易犯的错误 ??? (1)对项数估算的错误,特别是寻找n=k与n=k+1的关系时,项数发生什么变化被弄错。 ??? (2)没有利用归纳假设:归纳假设是必须要用的,假设是起桥梁作用的,桥梁断了就通不过去了。 ??? (3)关键步骤含糊不清,“假设n=k时结论成立,利用此假设证明n=k+1时结论也成立”,是数学归纳法的关键一步,也是证明问题最重要的环节,对推导的过程要把步骤写完整,注意证明过程的严谨性、规范性。 ? 例1. 时,。 ,右边,左边 时等式成立,即有,则当时, 由①,②可知,对一切等式都成立。 的取值是否有关,由到时 (2 到 本题证明时若利用数列求和中的拆项相消法,即 ,则这不是归纳假设,这是套用数学归纳法的一种伪证。 (3)在步骤②的证明过程中,突出了两个凑字,一“凑”假设,二“凑”结论,关键是明确 时证明的目标,充分考虑由到时,命题形式之间的区别和联系。

高考一轮复习之数列与数学归纳法

43 / 1843 / 18 第三章 数列及数学归纳法 知识结构 高考能力要求 1、理解数列的概念,了解数列通项公式的意义.了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项. 2、理解等差数列的概念,掌握等差数列的通项公式及前n 项和的公式,并能解决简单的实际问题. 3、理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式及前n 项和公式,并能解决简单的实际问题. 4、理解数学归纳法的原理,能用数学归纳法证明一些简单的数学命题. 高考热点分析 纵观近几年高考试题,对数列的考查已从最低谷走出,估计以后几年对数列的考查的比重仍不会减小,等差、等比数列的概念、性质、通项公式、前n 项和公式的应用是必考内容,数列及函数、三角、解析几何、组合数的综合应用问题是命题热点. 从解题思想方法的规律着眼,主要有:① 方程思想的应用,利用公式列方程(组),例如等差、等比数列中的 “知三求二”问题;② 函数思想方法的应用、图像、单调性、最值等问题;③ 待定系数法、分类讨论等方法的应用. 高考复习建议 数列部分的复习分三个方面:① 重视函数及数列的联系,重视方程思想在数列中的应用.② 掌握等差数列、等比数列的基础知识以及可化为等差、等比数列的简单问题,同时要重视等差、等比数列性质的灵活运用.③ 要设计一些新颖题目,尤其是通过探索性题目,挖掘学生的潜能,培养学生的创新意识和创新精神,数列综合能力题涉及的问题背景新颖,解法灵活,解这类题时,要引导学生科学合理地思维,全面灵活地运用数学思想方法. 数列部分重点是等差、等比数列,而二者在内容上是完全平行的,因此,复习时应将它们对比起来复习;由于数列方面的题目的解法的灵活性和多样性,建议在复习这部分内容时,要启发学生从多角度思考问题,提倡一题多解,培养学生思维的广阔性,养成良好的思维品质. 3.1 数列的概念 知识要点 1.数列的概念 数列是按一定的顺序排列的一列数,在函数意义下,数列是定义域为正整数N *或其子集{1,2,3,……n }的函数f (n ).数列的一般形式为a 1,a 2,…,a n …,简记为{a n },其中a n 是数列{a n }的第 项. 2.数列的通项公式 一个数列{a n }的 及 之间的函数关系,如果可用一个公式a n =f (n )来表示,我们就把这个公式叫做这个数列的通项公式. 3.在数列{a n }中,前n 项和S n 及通项a n 的关系为: = n a ?? ? ??≥==21n n a n 4.求数列的通项公式的其它方法 ⑴ 公式法:等差数列及等比数列采用首项及公差(公比)确定的方法. ⑵ 观察归纳法:先观察哪些因素随项数n 的变化而变化,哪些因素不变;初步归纳出公式,再取n 的特珠值进行检验,最后用数学归纳法对归纳出的结果加以证明. ⑶ 递推关系法:先观察数列相邻项间的递推关系,将它们一般化,得到的数列普遍的递推关系,再通过代数方法由递推关系求出通项公式.

数学归纳法经典练习及解答过程

数学归纳法经典练习及 解答过程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第七节数学归纳法 知识点数学归纳法 证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行: (1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立. (2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立. 只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.易误提醒运用数学归纳法应注意: (1)第一步验证n=n0时,n0不一定为1,要根据题目要求选择合适的起始值. (2)由n=k时命题成立,证明n=k+1时命题成立的过程中,一定要用到归纳假设,否则就不是数学归纳法. [自测练习] 1.已知f(n)=1 n + 1 n+1 + 1 n+2 +…+ 1 n2 ,则( ) A.f(n)中共有n项,当n=2时,f(2)=1 2 + 1 3 B.f(n)中共有n+1项,当n=2时,f(2)=1 2 + 1 3 + 1 4 C.f(n)中共有n2-n项,当n=2时,f(2)=1 2 + 1 3 D.f(n)中共有n2-n+1项,当n=2时,f(2)=1 2 + 1 3 + 1 4 解析:从n到n2共有n2-n+1个数,所以f(n)中共有n2-n+1项,且f(2)=1 2 + 1 3 + 1 4 ,故选D. 答案:D

2.(2016·黄山质检)已知n 为正偶数,用数学归纳法证明1-12+13-14+…+1 n +1 = 2? ???? 1n +2+1n +4 +…+12n 时,若已假设n =k (k ≥2为偶数)时命题为真,则还需要用归纳假设再证n =( )时等式成立( ) A .k +1 B .k +2 C .2k +2 D .2(k +2) 解析:根据数学归纳法的步骤可知,则n =k (k ≥2为偶数)下一个偶数为k +2,故选B. 答案:B 考点一 用数学归纳法证明等式| 求证:(n +1)(n +2)·…·(n +n )=2n ·1·3·5·…·(2n -1)(n ∈N *). [证明] (1)当n =1时,等式左边=2,右边=21·1=2,∴等式成立. (2)假设当n =k (k ∈N *)时,等式成立,即(k +1)(k +2)·…·(k +k )=2k ·1·3·5·…·(2k -1). 当n =k +1时,左边=(k +2)(k +3)·…·2k ·(2k +1)(2k +2) =2·(k +1)(k +2)(k +3)·…·(k +k )·(2k +1) =2·2k ·1·3·5·…·(2k -1)·(2k +1) =2k +1·1·3·5·…·(2k -1)(2k +1). 这就是说当n =k +1时,等式成立. 根据(1),(2)知,对n ∈N *,原等式成立. 1.用数学归纳法证明下面的等式: 12-22+32-42+…+(-1)n -1·n 2=(-1)n -1n ?n +1? 2 . 证明:(1)当n =1时,左边=12=1, 右边=(-1)0 ·1×?1+1? 2 =1, ∴原等式成立. (2)假设n =k (k ∈N *,k ≥1)时,等式成立,

数学归纳法证明及其使用技巧

步骤 第一数学归纳法 一般地,证明一个与自然数n有关的命题P(n),有如下步骤: (1)证明当n取第一个值n0时命题成立。n0对于一般数列取值为0或1,但 也有特殊情况; (2)假设当n=k(k≥n0,k为自然数)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立。 综合(1)(2),对一切自然数n(≥n0),命题P(n)都成立。 第二数学归纳法 对于某个与自然数有关的命题P(n), (1)验证n=n0,n=n1时P(n)成立; (2)假设n≤k时命题成立,并在此基础上,推出n=k+1命题也成立。 综合(1)(2),对一切自然数n(≥n0),命题P(n)都成立。 倒推归纳法 又名反向归纳法 (1)验证对于无穷多个自然数n命题P(n)成立(无穷多个自然数可以就是一 个无穷数列中的数,如对于算术几何不等式的证明,可以就是2^k,k≥1); (2)假设P(k+1)(k≥n0)成立,并在此基础上,推出P(k)成立, 综合(1)(2),对一切自然数n(≥n0),命题P(n)都成立; 螺旋式归纳法 对两个与自然数有关的命题P(n),Q(n), (1)验证n=n0时P(n)成立; (2)假设P(k)(k>n0)成立,能推出Q(k)成立,假设 Q(k)成立,能推出 P(k+1) 成立; 综合(1)(2),对一切自然数n(≥n0),P(n),Q(n)都成立。 应用 1确定一个表达式在所有自然数范围内就是成立的或者用于确定一个其她的形式在一个无穷序列就是成立的。 2数理逻辑与计算机科学广义的形式的观点指出能被求出值的表达式就是等价表达式。

3证明数列前n项与与通项公式的成立。 4证明与自然数有关的不等式。 变体 在应用,数学归纳法常常需要采取一些变化来适应实际的需求。下面介绍一些常见的数学归纳法变体。 从0以外的数字开始 如果我们想证明的命题并不就是针对全部自然数,而只就是针对所有大于等于某个数字b的自然数,那么证明的步骤需要做如下修改: 第一步,证明当n=b时命题成立。第二步,证明如果n=m(m≥b)成立,那么可以推导出n=m+1也成立。 用这个方法可以证明诸如“当n≥3时,n^2>2n”这一类命题。 针对偶数或奇数 如果我们想证明的命题并不就是针对全部自然数,而只就是针对所有奇数或偶数,那么证明的步骤需要做如下修改: 奇数方面: 第一步,证明当n=1时命题成立。第二步,证明如果n=m成立,那么可以推导出n=m+2也成立。 偶数方面: 第一步,证明当n=0或2时命题成立。第二步,证明如果n=m成立,那么可以推导出n=m+2也成立。 递降归纳法 数学归纳法并不就是只能应用于形如“对任意的n”这样的命题。对于形如“对任意的n=0,1,2,、、、,m”这样的命题,如果对一般的n比较复杂,而n=m 比较容易验证,并且我们可以实现从k到k-1的递推,k=1,、、、,m的话,我们就能应用归纳法得到对于任意的n=0,1,2,、、、,m,原命题均成立。如果命题P(n)在n=1,2,3,、、、、、、,t时成立,并且对于任意自然数k,由 P(k),P(k+1),P(k+2),、、、、、、,P(k+t-1)成立,其中t就是一个常量,那么P(n)对于一切自然数都成立、 跳跃归纳法

数学归纳法原理:【第二归纳法】【跳跃归纳法】【反向归纳法】

数学归纳法原理(六种):【第二归纳法】【跳跃归纳法】【反向归纳法】 一行骨牌,如果都充分地靠近在一起(即留有适当间隔),那么只要推倒第一个,这一行骨牌都会倒塌;竖立的梯子,已知第一级属于可到达的范围,并且任何一级都能到达次一级,那么我们就可以确信能到达梯子的任何一级;一串鞭炮一经点燃,就会炸个不停,直到炸完为止;……,日常生活中这样的事例还多着呢! 数学归纳法原理设P(n)是与自然数n有关的命题.若 (I)命题P(1)成立; (Ⅱ)对所有的自然数k,若P(k)成立,推得P(k+1)也成立. 由(I)、(Ⅱ)可知命题P(n)对一切自然数n成立. 我们将在“最小数原理”一章中介绍它的证明, 运用数学归纳法原理证题的方法,是中学数学中的一个重要的方法,它是一种递推的方法,它与归纳法有着本质的不同.由一系列有限的特殊事例得出一般结论的推理方法,通常叫做归纳法,用归纳法可以帮助我们从具体事例中发现一般规律,但是,仅根据一系列有限的特殊事例得出的一般结论的真假性还不能肯定,这就需要采用数学归纳法证明它的正确性. 一个与自然数n有关的命题P(n),常常可以用数学归纳法予以证明,证明的步骤为:(I)验证当n取第1个值no时,命题P(no)成立,这一步称为初始验证步. (Ⅱ)假设当n=k(k∈N,后≥no)时命题P(k)成立,由此推得命题P(k+1)成立.这一步称为归纳论证步. (Ⅲ)下结论,根据(I)、(Ⅱ)或由数学归纳法原理断定,对任何自然数(n≥no)命题 P(n)成立.这一步称为归纳断言步, 为了运用好数学归纳法原理,下面从有关注意事项与技巧及运用递推思想解题等几个方面作点介绍. 运用数学归纳法证题时应注意的事项与技巧三个步骤缺一不可 第一步是递推的基础,第二步是递推的依据,第三步是递推的过程与结论.三步缺一不可.数学归纳法的其他几种形式还有:第二数学归纳法;跳跃数学归纳法;倒推数学归纳法(反向归纳法);分段数学归纳法二元有限数学归纳法;双向数学归纳法;跷跷板数学归纳法;同步数学归纳法等。 1.5归纳法原理与反归纳法 数学归纳法是中学教学中经常使用的方法.中学教材中的数学归纳法是这样叙述的:如果一个命题与自然数有关,命题对n=1正确;若假设此命题对n-1正确,就能推出命题对n也正确,则命题对所有自然数都正确.通俗的说法:命题对n=1正确,因而命题对n=2也正确,然后命题对n=3也正确,如此类推,命题对所有自然数都正确.对于中学生来说,这样形象地说明就足够了;但是毕竟自然数是无限的,因而

数学归纳法

“数学归纳法”教学设计 一、教材与内容解析 (一)内容与内容解析 数学归纳法是人教B版普通高级中学教科书数学选修2-2第二章第三节的内容。本节课的主要内容是介绍数学归纳法的原理。 由于正整数具有无穷无尽的特点,有些关于正整数n的命题,难以对n进行一一的验证,从而需要寻求一种新的推理方法,以便能通过有限的推理来证明无限的结论,这是数学归纳法产生的根源。 数学归纳法是一种证明与正整数n有关命题的重要方法。它的独到之处便是运用有限个步骤就能证明无限多个对象,而实现这一目的的工具就是递推思想。 数学归纳法的两个步骤中,第一步是证明的奠基,第二步是递推。递推是实现从有限到无限飞跃的关键,没有它我们就只能停留在对有限情况的把握上。 数学归纳法是以归纳为基础、以演绎为手段证明结论的一种方法,是归纳法与演绎法的完善结合.这也许是数学归纳法不是归纳法但又叫“数学归纳法”的原因. (二)地位与作用解析 从应用上看,数学归纳法是解决与正整数有关命题的一种推理方法,它将无限多个归纳过程转化为一个有限步骤的演绎过程,是证明与正整数有关问题的重要工具。数学归纳法本质是归纳递推,但它与归纳法有着一定程度的关联。在数学结论的发现过程中,不完全归纳法发现结论,最终利用数学归纳法证明解决问题。 从思想方法上看,数学归纳法蕴含了无限转化为有限的思想,体现了奠基、递推、总结一体的整体思想。 从美学上看,数学归纳法展现了无限与有限的统一美;揭示了有限推证无限,把无限“沦为”有限的思维美;数学归纳法的发展历程展现了数学文化美。 二、教学问题诊断 1.学生已有的经验和基础:(1)学生已有数学归纳法的萌芽和相关经验.虽然学生没有正式学过数学归纳法,但小学的数数、找一列数的规律、高中等差数列和等比数列通项公式的推导过程等等,都蕴含着数学归纳法的萌芽和基础.(2)学生已经有用具有代表性的元素来代替任意的、无穷多的元素的经验.如在线面垂直的定义和证明中,用“平面内

数列与数学归纳法专项训练(含答案)(新)

数列与数学归纳法专项训练 1.如图,曲线2 (0)y x y =≥上的点i P 与x 轴的正半轴上的点i Q 及原点O 构成一系列正三角形△OP 1Q 1,△Q 1P 2Q 2,…△Q n-1P n Q n …设正三角形1n n n Q P Q -的边长为n a ,n ∈N ﹡(记0Q 为O ),(),0n n Q S .(1)求1a 的值; (2)求数列{n a }的通项公式n a 。 w.w.w.k.s.5.u.c.o.m 2. 设{}{},n n a b 都是各项为正数的数列,对任意的正整数n ,都有2 1,,n n n a b a +成等差数列, 2211,,n n n b a b ++成等比数列. (1)试问{}n b 是否成等差数列?为什么? (2)如果111,2a b ==,求数列1n a ?? ???? 的前n 项和n S . 3. 已知等差数列{n a }中,2a =8,6S =66. (Ⅰ)求数列{n a }的通项公式; (Ⅱ)设n n a n b )1(2+=,n n b b b T +++= 21,求证:n T ≥1 6 .

4. 已知数列{n a }中5 3 1=a ,112--=n n a a (n ≥2,+∈N n ),数列}{n b ,满足11-= n n a b (+∈N n ) (1)求证数列{n b }是等差数列; (2)求数列{n a }中的最大项与最小项,并说明理由; (3)记++=21b b S n …n b +,求 )1(lim -∞→n b n n . 5. (Ⅰ (Ⅱ (Ⅲn 项的 6. (1(2 7. 已知数列{}n a 各项均不为0,其前n 项和为n S ,且对任意* ∈N n ,都有 n n pa p S p -=?-)1((p 为大于1的常数),并记 n n n n n n n S a C a C a C n f ??++?+?+=21)(2211 .

(浙江专版)2019版高考数学大一轮复习第七章数列与数学归纳法第2节等差数列及其前n项和学案理

第2节 等差数列及其前n 项和 最新考纲 1.理解等差数列的概念;2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式;3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用等差数列的有关知识解决相应的问题;4.了解等差数列与一次函数的关系. 知 识 梳 理 1.等差数列的概念 (1)如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,公差通常用字母d 表示. 数学语言表达式:a n +1-a n =d (n ∈N * ,d 为常数),或a n -a n -1=d (n ≥2,d 为常数). (2)若a ,A ,b 成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项,且A =a +b 2 . 2.等差数列的通项公式与前n 项和公式 (1)若等差数列{a n }的首项是a 1,公差是d ,则其通项公式为a n =a 1+(n -1)d . 通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (m ,n ∈N * ). (2)等差数列的前n 项和公式 S n =n (a 1+a n )2 =na 1+n (n -1)2 d (其中n ∈N *,a 1为首项,d 为公差,a n 为第n 项). 3.等差数列的有关性质 已知数列{a n }是等差数列,S n 是{a n }的前n 项和. (1)若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N * ),则有a m +a n =a p +a q . (2)等差数列{a n }的单调性:当d >0时,{a n }是递增数列;当d <0时,{a n }是递减数列;当 d =0时,{a n }是常数列. (3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N * )是公差为md 的等差数列. (4)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列. 4.等差数列的前n 项和公式与函数的关系 S n =d 2 n 2+? ?? ??a 1-d 2n .

数学归纳法教案(新)

教材背景: 归纳是一种由特殊事例导出一般规律的思维方法.归纳推理分完全归纳推理与不完全归纳推理两种.不完全归纳推理只根据一类事物中的部分对象具有的共同性质,推断该类事物全体都具有的性质,这种推理方法,在数学推理论证中是不允许的.完全归纳推理是在考察了一类事物的全部对象后归纳得出结论来.数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种推理方法,在数学问题的解决中有着广泛的应用. 教学课题:数学归纳法 教材分析: “数学归纳法”既是高中代数中的一个重点和难点容,也是一种重要的数学方法。它贯通了高中代数的几大知识点:不等式,数列,三角函数……在教学过程中,教师应着力解决的容是:使学生理解数学归纳法的实质,掌握数学归纳法的证题步骤(特别要注意递推步骤中归纳假设的运用和恒等变换的运用)。只有真正了解了数学归纳法的实质,掌握了证题步骤,学生才能信之不疑,才能用它灵活证明相关问题。本节课是数学归纳法的第一节课,有两大难点:使学生理解数学归纳法证题的有效性;递推步骤中归纳假设的利用。不突破以上难点,学生往往会怀疑数学归纳法的可靠性,或者只是形式上的模仿而不知其所以然。这会对以后的学习造成极大的阻碍。根据本节课的教学容和学生实际水平,本节课采用“引导发现法”和“讲练结合法”。通过课件的动画模拟展示,引发和开启学生的探究热情,通过“师生”和“生生”的交流合作,掌握概念的深层实质。 教学目标 1、知识和技能目标 (1)了解数学推理的常用方法(归纳法) (2)了解数学归纳法的原理及使用围。 (3)初步掌握数学归纳法证题的两个步骤和一个结论。 (4)会用数学归纳法证明一些简单的等式问题。 2、过程与方法目标 通过对归纳法的复习,说明不完全归纳法的弊端,通过多米诺骨牌实验引出数学归纳法的原理,使学生理解理论与实际的辨证关系。在学习中培养学生探索发现问题、提出问题的意识,解决问题和数学交流的能力,学会用总结、归纳、演绎类比探求新知识。

数学归纳法典型例题

实用文档 文案大全数学归纳法典型例题 一. 教学内容: 高三复习专题:数学归纳法 二. 教学目的 掌握数学归纳法的原理及应用 三. 教学重点、难点 数学归纳法的原理及应用 四. 知识分析 【知识梳理】 数学归纳法是证明关于正整数n的命题的一种方法,在高等数学中有着重要的用途,因而成为高考的热点之一。近几年的高考试题,不但要求能用数学归纳法去证明现代的结论,而且加强了对于不完全归纳法应用的考查,既要求归纳发现结论,又要求能证明结论的正确性,因此,初步形成“观察—-归纳—-猜想—-证明”的思维模式,就显得特别重要。 一般地,证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行: (1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n = n0时命题成立; (2)(归纳递推)假设n= k()时命题成立,

证明当时命题也成立。 只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从开始的所有正整数n 都成立。上述证明方法叫做数学归纳法。 数学归纳法是推理逻辑,它的第一步称为奠基步骤,是论证的基础保证,即通过验证落实传递的起点,这个基础必须真实可靠;它的第二步称为递推步骤,是命题具有后继传递性的保证,即只要命题对某个正整数成立,就能保证该命题对后继正整数都成立,两步合在一起为完全归纳步骤,称为数学归纳法,这两步 实用文档 文案大全各司其职,缺一不可,特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性,如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题。 【要点解析】 1、用数学归纳法证明有关问题的关键在第二步,即n=k+1时为什么成立,n=k+1时成立是利用假设n=k时成立,根据有关的定理、定义、公式、性质等数学结论推证出n=k+1时成立,而不是直接代入,否则n =k+1时也成假设了,命题并没有得到证明。 用数学归纳法可证明有关的正整数问题,但并不是所有的正整数问题都是用数学归纳法证明的,学习时要具体问题具体分析。 2、运用数学归纳法时易犯的错误 (1)对项数估算的错误,特别是寻找n=k与n=k+1的关系时,项数发生什么变化被弄错。

高考数学复习数列与数学归纳法 汇编

数列与数学归纳法 一、填空题 (杨浦区2013文理)1. 计算:=+∞→1 33lim n n n .1 1. 计算:= 3 . 4、已知{}n a 是公比为2的等比数列,若316a a -=,则n a a a +++Λ21 = 221-+n (2014年1月青浦)各项为实数的等比数列中7191,8a a =-=-,则13a = (2014年1月青浦)已知lim(1)1n n q →∞ -=,则实数q 的取值范围是 11q -<< . 221lim 2n n n n →∞+=-____1 2 _______. 已知数列{}n a 中,11a =,* 13,(2,)n n a a n n N -=+≥∈,则n a =___32n -________. 5.已知为等差数列,其前项和为.若,35a =,64n S =,则n = 8 . 10、数列()*241N n a a n n ∈+-=+,如果{}n a 是一个等差数列,则=1a 3 6. 如果()那么共有28项. 4.已知数列}{n a 的前n 项和2 n S n =(*N ∈n ),则8a 的值是__________.15 8.若等差数列的首项为2,公差为,其前项和满足:对于任意的, 都有 是非零常数.则 .4 8.若公差为的等差数列的项数为奇数,,的奇数项的和是175,偶数项 的和是150,则 .4 10.函数x a y =(0>a ,1≠a )的图像经过点?? ? ??41, 2P ,则=+++∞→)(lim 2n n a a a Λ______ 1 11.设等比数列}{n a 的前n 项和为n S ,且55S a =,则=2014S ________0 210lim 323x n n →∞++{}n a n n S 11a =()1111112312 n f n n n =+ +++++++L L *n N ∈()()1f k f k +-{}n a )0(≠d d n n S * ∈N n n n S S 2=d d {}n a 11=a {}n a =d