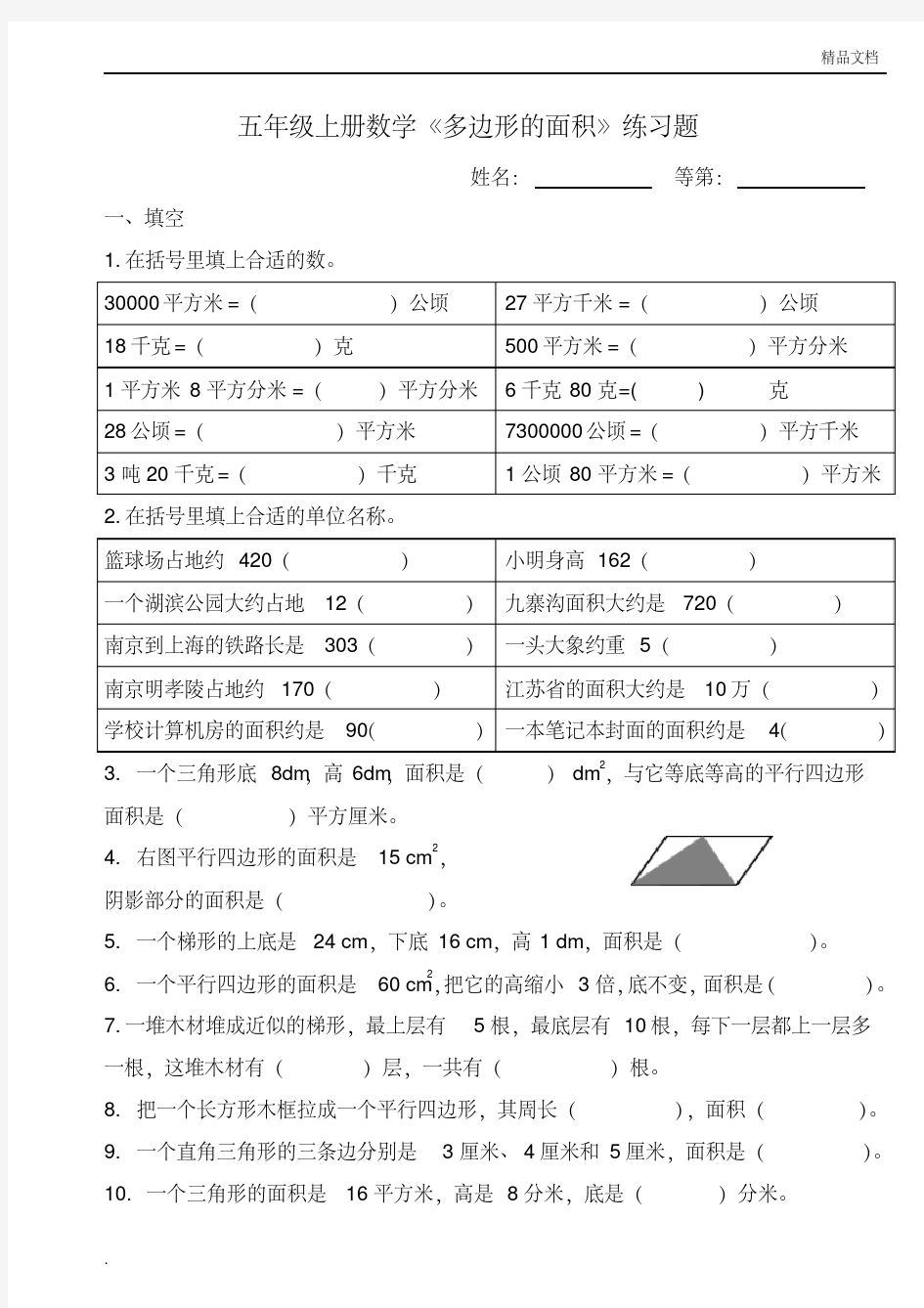

《多边形的面积》单元练习题

五上多边形的面积复习课教案

五上:《多边形的面积复习课》教案 教学内容: 人教版小学数学教材五年级上册第113页第2题及相关练习。 教学目标: (一)知识与技能 复习已学的多边形面积的计算公式。 (二)过程与方法 利用转化思想,推导出平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式,将各种组合图形的面积转化为已学的多边形面积并加以计算。 (三)情感态度和价值观 加强知识间的联系,培养学生综合运用各种知识解决问题的能力。 目标解析: 本学期所学的平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式都可以从长方形的面积计算公式推导而来。理解推导的过程,对加强知识间的内在联系、掌握转化的数学思想方法起着重要的作用。掌握了这些,学生今后即使忘记某个多边形的面积计算公式,也可自行推导得出。在计算组合图形的面积时,可以鼓励学生采用不同的方法进行计算,提高学生解决问题的能力。

教学重点: 利用转化思想掌握多边形面积的计算公式。 教学难点: 采用不同方法计算组合图形的面积,提高综合应用知识解决问题的能力。 教学准备: 教具:课件; 学具:每人准备两个完全相同的三角形、梯形和一个平行四边形。 教学过程: 一、创设情境,引出新课 李爷爷有一块地,种了三种蔬菜,是哪三种呢?我们一起去看看(课件出示图片)。 教师引导学生发现信息与问题。 信息:种茄子的是一块三角形的地,底长15 m,高是32 m;种黄瓜的是一块平行四边形的地,底长25 m,高是32 m;种西红柿的是一块梯形的地,上底是15 m,下底是23 m,高是32 m。 问题:茄子、西红柿和黄瓜各种了多少平方米?这块地共有多少平方米? 【设计意图】通过情境的创设,拉近数学与生活的联系,使学生产生亲切感,产生学习的兴趣。

二氧化碳填料吸收与解吸实验.

二氧化碳填料吸收与解吸实验装置说明书 天津大学化工基础实验中心 2013.06

一、实验目的 1.了解填料吸收塔的结构、性能和特点,练习并掌握填料塔操作方法;通过实验测定数据的处理分析,加深对填料塔流体力学性能基本理论的理解,加深对填料塔传质性能理论的理解。 2.掌握填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法,练习对实验数据的处理分析。 二、实验内容 1. 测定填料层压强降与操作气速的关系,确定在一定液体喷淋量下的液泛气速。 2. 固定液相流量和入塔混合气二氧化碳的浓度,在液泛速度下,取两个相差较大的气相流量,分别测量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和体积吸收总系数)。 3. 进行纯水吸收二氧化碳、空气解吸水中二氧化碳的操作练习,同时测定填料塔液侧传质膜系数和总传质系数。 三、实验原理: 气体通过填料层的压强降:压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。压强降与气、液流量均有关,不同液体喷淋量下填料层的压强降P ?与气速u 的关系如图一所示: 图一 填料层的P ?~u 关系 当液体喷淋量00=L 时,干填料的P ?~u 的关系是直线,如图中的直线0。当有

一定的喷淋量时,P ?~u 的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。这两个转折点将P ?~u 关系分为三个区段:既恒持液量区、载液区及液泛区。 传质性能:吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,实验测定可获取吸收系数。对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。 1.二氧化碳吸收-解吸实验 根据双膜模型的基本假设,气侧和液侧的吸收质A 的传质速率方程可分别表达为气膜 )(Ai A g A p p A k G -= (1) 液膜 )(A Ai l A C C A k G -= (2) 式中:A G —A 组分的传质速率,1-?s kmoI ; A —两相接触面积,m 2; A P —气侧A 组分的平均分压,Pa ; Ai P —相界面上A 组分的平均分压,Pa ; A C —液侧A 组分的平均浓度,3-?m kmol Ai C —相界面上A 组分的浓度3-?m kmol g k —以分压表达推动力的气侧传质膜系数,112---???Pa s m kmol ; l k —以物质的量浓度表达推动力的液侧传质膜系数,1-?s m 。 以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为: )(*-=A A G A p p A K G (3) )(A A L A C C A K G -=* (4) 式中:*A p —液相中A 组分的实际浓度所要求的气相平衡分压,Pa ; * A C —气相中A 组分的实际分压所要求的液相平衡浓度,3-?m kmol ; G K —以气相分压表示推动力的总传质系数或简称为气相传质总系数, 112---???Pa s m kmol ;

管式加热炉系统单元操作手册

文档编号:TSS_FURN.DOC 管式加热炉单元仿真培训系统 操作说明书 北京东方仿真软件技术有限公司 二〇〇六年十月 目录 一、工艺流程说明 (2) 1、工艺流程简述 (2)

2、本单元复杂控制方案说明 (3) 3、设备一览 (3) 二、本单元操作规程 (3) 1、开车操作规程 (3) 2、正常操作规程 (6) 3、停车操作规程 (7) 4、复杂控制系统和联锁系统 (8) 5、仪表一览表 (9) 三、事故设置一览 (12) 四、流程仿真界面 (15) 附:思考题 (17)

一、工艺流程说明 1、工艺流程简述 本单元选择的是石油化工生产中最常用的管式加热炉。管式加热炉是一种直接受热式加热设备,主要用于加热液体或气体化工原料,所用燃料通常有燃料油和燃料气。管式加热炉的传热方式以辐射传热为主,管式加热炉通常由以下几部分构成: 辐射室:通过火焰或高温烟气进行辐射传热的部分。这部分直接受火焰冲刷,温度很高(600-1600℃),是热交换的主要场所(约占热负荷的70-80%)。 对流室:靠辐射室出来的烟气进行以对流传热为主的换热部分。 燃烧器:是使燃料雾化并混合空气,使之燃烧的产热设备,燃烧器可分为燃料油燃烧器,燃料气燃烧器和油一气联合燃烧器。 通风系统:将燃烧用空气引入燃烧器,并将烟气引出炉子,可分为自然通风方式和强制通风方式。 1.1、工艺物料系统 某烃类化工原料在流量调节器FIC101的控制下先进入加热炉F-101的对流段,经对流的加热升温后,再进入F-101的辐射段,被加热至420℃后,送至下一工序,其炉出口温度由调节器TIC106通过调节燃料气流量或燃料油压力来控制。 采暖水在调节器FIC102控制下,经与F-101的烟气换热,回收余热后,返回采暖水系统。 2.2、燃料系统 燃料气管网的燃料气在调节器PIC101的控制下进入燃料气罐V-105,燃料气在V-105中脱油脱水后,分两路送入加热炉,一路在PCV01控制下送入常明线;一路在TV106调节阀控制下送入油—气联合

吸收解吸实训单元装置说明及操作规程

吸收解吸实训单元装置说明及操作规程 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

化工专业技能操作实训装置UTS Array系列 产品操作规程 吸收解吸操作实训装置 (UTS-TX) 浙江中控科教仪器设备有限公司 二○一○年四月

化工专业技能操作实训装置UTS系列产品操作规程 吸收解吸操作实训装置 (UTS-TX) 编制:张增良、刘慧、雷继红、王英 校对: 审核: 批准: 浙江中控科教仪器设备有限公司 二○一○年四月 前言 中控集团创建于1993年,多年来以工业自动化国家工程研究中心、工业控制技术国家重点实验室和浙江大学先进控制研究所等的科研积累为技术支撑,充分利用浙江大学多学科的综合优势,以自身雄厚的科研实力、广泛的科技交流和超前的科技产业意识,及时了解和把握自动化技术的发展趋势,始终站在自动化技术的最前沿,保证了在国内工业自动化领域的绝对综合优势地位。 浙江中控科教仪器设备有限公司是中控集团下属子公司。以专业自动化技术优势、长期从事化工行业控制系统优势、丰富的教学经验优势,进入教学仪器行业。致力于教学仪器的科研开发、生产制造、市场营销及工程服务。拥有专业的实验室设备培训基地、先进的实验室建设理念和系统化的解决方案,把

现场运行的稳定可靠的工业化产品带入高校实验室,使高校实验室在人才培养过程中与社会无缝连接,并凭借多年积累的雄厚技术底蕴长期从软硬件上持续支持高校实验室建设,使高校实验室真正站在科技的最前沿。 化工专业技能操作实训装置UTS系列产品是以化工原理八大单元为基础背景,结合高校实训课程教学大纲要求而成功开发的。该系列产品在设计中尽力贴近工厂装置的原则下:(1)重点考虑装置的安全性、科学性、环保性、实用性、资源的可循环利用;(2)选用多种形式的设备、仪表、阀门、管件等,以拓展教学范围,丰富教学内容;(3)配置不同控制系统(常规控制与DCS控制)。可满足化工工艺类、化工机械类和过程控制类专业学生认识实习、实训操作的要求。体现工厂情景化、操作实际化、控制网络化(DCS)、故障模拟真实化等。 本手册将分单元分别介绍该系列的原理、功能、特点及其使用方法。

人教版五年级上册数学第五单元《多边形的面积》探究教学设计

第五单元多边形的面积 教学目标: 1、利用方格纸和割补、拼摆等方法,探索并掌握平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式。会计算平行四边形、三角形和梯形的面积。 2、认识简单的组合图形,会把组合图形分解成已学过的平面图形并计算出它的面积。 教材简析: 1、本单元教材包括四部分内容:平行四边形的面积、三角形的面积、梯形的面积和组合图形的面积。 平行四边形、三角形和梯形面积计算是在学生掌握了这些图形的特征以及长方形、正方形面积计算的基础上学习的,它们是进一步学习圆面积和立体图形表面积的基础。到这一单元结束,多边形面积的计算就基本学完。 组合图形的面积在义务教育的教材中是选学内容。本单元安排在平行四边形、三角形和梯形面积计算之后学习,学生在进行组合图形面积计算中,要把一个组合图形分解成已学过的平面图形并进行计算,可以巩固对各种平面图形特征的认识和面积公式的运用,有利于发展学生的空间观念。 2、因为平行四边形、三角形和梯形面积计算联系比较紧密,本单元教材把它们编排在一起。教材编排注意突出以下特点。 (1)加强知识之间的联系,根据图形面积计算之间的内在联系安排教学顺序,以促进知识的迁移和学习能力的提高。在认识这些图形时是按照四边形和三角形分类编排,学习这些图形的面积计算则以长方形面积计算为基础,以图形内在联系为线索,以未知向已知转化为基本方法开展学习。 (2)体现动手操作、合作学习的学习方式,让学生经历自主探索的过程。 各类图形面积公式的推导均采用让学生动手实验,先将图形转化为已经学过的图形,再通过合作学习的方式,探索转化后的图形与原来图形的联系,发现新图形的面积计算公式这样一个过程。同时按照学习的先后顺序,探索的要求逐步提高。 平行四边形面积的计算,是先借助数方格的方法,得到平行四边形的面积;再引导学生将平行四边形转化为一个长方形,推导出平行四边形的面积计算公式。三角形的面

化工原理氧解吸实验报告

化工原理氧解吸实验报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

北京化工大学 化原实验报告学院:化学工程学院 姓名:娄铮 学号: 45 班级:环工1302 同组人员:郑豪,刘定坤,邵鑫 课程名称:化工原理实验 实验名称:氧解吸实验 实验日期: 2014-4-15 实验名称:氧解吸实验 报告摘要:本实验首先利用气体分别通过干填料层、湿填料层,测流体流动引起的填料层压降与空塔气速的关系,利用双对数坐标画出关 系。其次做传质实验求取传质单元高度,利用

K x a =G A /(V p △x m )]) ()(ln[) ()x -x (112221e22m e e e x x x x x x ----= ?X G A =L (x 2-x 1)求出 HOL= Ω a K L X 一、实验目的及任务: 1) 熟悉填料塔的构造与操作。 2) 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。 3) 掌握液相体积总传质系数Kx a 的测定方法并分析影响因素。 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。 二、基本原理: 本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后,送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需要测定不同液量和气量下的解吸液相体积总传质系数K x a ,并进行关联,得到K x a=AL a V b 关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。 1、 填料塔流体力学特性 气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降—空塔气速关系示意图如下,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为~2的直线(图中aa ’)。当有喷淋量时,在低气速下(c 点以前)压降正比于气速的~2次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc 段)。随气速的增加,出现载点(图中c 点),持液量开始

CSTS吸收_解吸工艺仿真设计

吸收解吸单元仿真培训系统 操作说明书 北京东方仿真软件技术有限公司 2009年1月

目录 一、工艺流程说明 .................................... 错误!未定义书签。 1、工艺说明 ......................................... 错误!未定义书签。 2、本单元复杂控制方案说明 ........................... 错误!未定义书签。 3、设备一览 ......................................... 错误!未定义书签。 二、吸收解吸单元操作规程 ............................ 错误!未定义书签。 1、开车操作规程 ..................................... 错误!未定义书签。 2、正常操作规程 ..................................... 错误!未定义书签。 3、停车操作规程 ..................................... 错误!未定义书签。 4、仪表及报警一览表 ................................. 错误!未定义书签。 三、事故设置一览 .................................... 错误!未定义书签。 四、仿真界面 ........................................ 错误!未定义书签。附:思考题 .......................................... 错误!未定义书签。

《多边形的面积》教学设计说明

【多边形的面积回顾与整理】教学设计 备课人:焦功佩 【教学容】 九年义务教育课程标准实验教科书版小学数学五年级上册第五单元多边形的面积整理与回顾。 【教材简析】 多边形面积的回顾与整理是在学生掌握这一单元基本知识的基础上进行教学的。本单元教学是在学习了长方形、正方形的面积公式的基础上进行教学的。通过转化的方法,让学生自主推导出平行四边形、三角形、梯形的面积公式,并能灵活运用。本课引导学生对整个单元知识进行回顾与整理,重在通过整理,让学生明确知识的整理要做到全面、有条理,并要注意知识间的联系,并掌握各种整理的方法。【教学目标】 1、通过引导学生回顾整理,加深学生对平面图形的特征和面积公式的理解,进一步将知识系统化,形成知识网络。 2、让学生主动参与数学知识的整理过程,经历系统整理和复习所学数学知识的过程,并在这个过程中进一步感受不同平面图形之间的在联系和相似容之间的差异。 3、进一步经历数学知识的应用过程,提高应用所学数学知识解决简单实际问题的能力培养创新意识,在应用数学解决问题的过程中进一步体会数学的价值。 【教学重点】让学生理解并发现知识间的联系。

【教学难点】让学生理解并发现推导方法之间的联系。 【教学过程】 一、谈话导入 谈话:同学们,水产养殖场-多边形的面积这一单元你都学到了什么知识?(学生自由发言)前面还学过哪些平面图形?(长方形、正方形)这节课我们一起把这些平面图形的知识整理一下,通过整理,不仅要复习一下基础知识,还要找出它们之间的联系。 二、合作交流分析归纳 (一)小组交流 老师已经布置自己回家整理知识了,现在小组之间先交流一下,重点交流①整理了哪些知识?②你是用什么方法整理的? 小组讨论交流,教师检查指导学生讨论情况。 (二)全班交流 1、首先指名上前介绍自己整理的情况 (1)让学生说明:①自己整理了哪些方面的知识?预设:学生一般会按图形特征、面积推导、公式方面来整理。可能还会有学生整理了公式的变化应用,和知识之间的联系。 ②整理的方法一般会有两种:一是列表法,二是一一列举法。 ③让学生介绍自己整理的知识,老师适时引导学生说明。重点从以下方面入手: 特征:从边和角说。注意让学生补充完整。 面积:指名说说推导过程并演示。强调:三角形、梯形求面积时

氧吸收解吸系数测定实验报告

氧吸收/解吸系数测定实验报告 一、实验目的 1、了解传质系数的测定方法; 2、测定氧解吸塔内空塔气速与液体流量对传质系数的影响; 3、掌握气液吸收过程液膜传质系数的实验测定方法; 4、关联圆盘塔液膜传质系数与液流速率之间的关系; 4、掌握VOC 吸收过程传质系数的测定方法。 二、实验原理 1) 吸收速率 吸收是气、液相际传质过程,所以吸收速率可用气相内、液相内或两相间传质速率表示。在连续吸收操作中,这三种传质速率表达式计算结果相同。对于低浓度气体混合物单组分物理吸收过程,计算公式如下。 气相内传质的吸收速率: )(i y A y y F k N -= 液相内传质的吸收速率: )(x x F k N i x A -= 气、液相相际传质的吸收速率: )()(**x x F K y y F K N x y A -=-= 式中:y ,y i ——气相主体和气相界面处的溶质摩尔分数; x ,x i ——液相主体和液相界面处的溶质摩尔分数; x *,y *——与x 和y 呈平衡的液相和气相摩尔分数; k x ,K x ——以液相摩尔分数差为推动力的液相分传质系数和总传质系数; k y ,K y ——以气相摩尔分数差为推动力的气相分传质系数和总传质系数; F ——传质面积,m 2。 对于难溶气体的吸收过程,称为液膜控制,常用液相摩尔分数差和液相传质系数表达吸收速率式。 对于易溶气体的吸收过程,称为气膜控制,常用气相摩尔分数差和气相传质系数表达吸收速率式。 本实验为一解吸过程,将空气和富氧水接触,因富氧水中氧浓度高于同空气处于平衡的水中氧浓度,富氧水中的氧向空气中扩散。解吸是吸收的逆过程,传质方向与吸收相反,其 原理和计算方法与吸收类似。但是传质速率方程中的气相推动力要从吸收时的(y -y * )改为 解吸时的(y *-y ),液相推动力要从吸收时的(x *-x )改为解吸时的(x -x * )。 2) 吸收系数和传质单元高度 吸收系数和传质单元高度是反映吸收过程传质动力学特性的参数,是吸收塔设计计算的必需数据。其数值大小主要受物系的性质、操作条件和传质设备结构形式及参数三方面的影响。由于影响因素复杂,至今尚无通用的计算方法,一般都是通过实验测定。 本实验计算填料解吸塔的体积传质系数K x a (kmol/(m 3 ·h))的公式如下:

化工总控工(高级工)思考题及参考答案

培训教程中技能训练的思考题(高级工) 精馏单元 1、精馏的主要设备有哪些? 塔顶再沸器原料回流罐、回流泵等。 2、在本单元中,如果塔顶温度、压力都超过标准,可以有几种方法将系统调节稳定? 减小加热蒸汽量、增加回流量、加大塔顶冷凝器冷水量。 3、若精馏塔灵敏板温度过高或过低,则意味着分离效果如何?应通过改变哪些变量来调节至正常? 灵敏板温度高,塔顶重组分含量升高;灵敏板温度低,塔釜轻组分含量升高.调整回流比和再沸器蒸汽量。 4、请分析本流程中如何通过分程控制来调节精馏塔正常操作压力的。 塔顶压力PC102采用分程控制:在正常的压力波动下,通过调节塔顶冷凝器的冷却水量来调节压力,当压力超高时, PC102调节塔顶至回流罐的排气量来控制塔顶压力调节气相出料。操作压力4.25atm (表压),高压控制器PC101将调节回流罐的气相排放量,来控制塔内压力稳定。 (详解:分程控制:就是由一只调节器的输出信号控制两只或更多的调节阀,每只调节阀在调节器的输出信号的某段范围中工作。 PC102为一分程控制器,分别控制PV102A和PV102B,当PC102.OP从0到100逐渐开大时,PV102A从0逐渐开大到100,冷却水量加大,压力降低;当

PC102.OP从0到50逐渐开大时,而PV102B从100逐渐关小至0,经冷却器蒸汽减少,压力升高。) 吸收解吸单元 1、吸收岗位的操作是在高压、低温的条件下进行的,为什麽说这样的操作条件对吸收过程的进行有利? 由气液相平衡关系绘制的溶解度曲线可知:同一溶质在相同的气相分压下,溶解度随温度降低而加大;同一溶质在相同温度下随着气体分压的提高,在液相中的溶解度加大。加压降温可以提高气体的溶解度,对吸收操作有利。 2.什么是吸收油冷循环和热循环? 开车中解吸塔再沸器未加热时,吸收剂在吸收塔和解吸塔建立的循环,称为吸收油冷循环;解吸塔再沸器加热吸收剂后,吸收剂在吸收塔和解吸塔的循环称为热循环。 3、操作时若发现富油无法进入解吸塔,会有哪些原因导致?应如何调整? 解吸塔压力高,增大塔顶冷却器的冷水量,增大回流罐的放空量来降低解吸塔压力; 吸收塔压力低,减小气液分离罐的放空量来提高吸收塔的压力。 4、假如本单元的操作已经平稳,这时吸收塔的进料富气温度突然升高,分析会导致什麽现象?如果造成系统不稳定,吸收塔的塔顶压力上升(塔顶C4增加),有几种手段将系统调节正常? 吸收效果差,吸收塔温度提高,压力上升。 手段:增加吸收剂的用量;增加冷却器E-102盐水量来降低吸收剂的温度。 5、C6油贮罐进料阀为一手操阀,有没有必要在此设一个调节阀,使进料操作自动化,为什么? 没有必要。因为吸收剂循环使用,损耗小。所以随着生产的进行,定期观察C6油贮罐D-101的液位,补充新鲜C6油即可。 流化床单元 1、在开车及运行过程中,为什么一直要保持氮封? 为使氢气、乙烯和丙烯等可燃气体不与空气中的氧气接触,氮封,使之与外

人教版小学五年级上册多边形的面积教案

多边形的面积。 复习目标: 1、回顾三角形、平行四边形和梯形的面积公式的推导过程,使学生进一步掌握它们面积的计算方法、理解这些图形之间的联系,能够比较熟练地计算多边形的面积。 2、能运用公式解决生活中的实际问题。 3、选择合适的方法计算组合图形的面积。 复习重点:平行四边形、三角形和梯形面积的计算方法以及这些平面图形的联系。 复习难点:灵活运用知识解决实际问题。 复习过程: 一、基础再现: 今天这节课我们来复习多边形的面积和组合图形的面积。(板书课题) 我们学习过哪些平面图形的面积呢?平行四边形、三角形、梯形的面积计算公式是怎样推导出来的? 指名口述这三种平面图形面积推导过程,教师板书面积公式。 S=ah÷2 S=ab S=ah S=(a+b)h÷2 问:计算这些平面图形的面积时应注意什么? 师强调:1、注意底与高相对应;2、计算三角形和梯形面积时要除以2。 二、基本练习 1、多边形面积的练习: ①出示平行四边形、三角形、梯形的数据,要求学生求出图形的面积。(注意:有多余条件,需要学生正确判断与选择对应的底与高) ②填空: 两个一样的梯形可以拼成一个(),它的底边等于梯形的()。 一个长方形框架,拉成一个平行四边形后,()不变,()变小。 一个三角形的面积是60米,底边是12米,高(),与它等底等高的平行四边形的面积是() 一个三角形和一个平行四边形面积和底边都相等,三角形的高是12厘米,平行四边形的高是() ③解决问题 一块梯形的果园,上底是250米,下底是350米,高100米,平均每公顷收苹果2.5吨,这个果园可以收多少苹果? 2、组合图形的练习: P124第9题 学生独立计算,交流不同的计算方法。 老师在学生完成的基础上小结计算组合图形的方法。 三、作业 1.总复习第7题。 2.P 124第7、8、10题。 课后小记: 在多边形面积计算部分,本课强化了底与高的“对应”,及时弥补了前期教学中的 疏漏。练习中呈现多组有多余条件的图形,要求学生自己辨析哪些是有用数据,并正确列式,

二氧化碳吸收与解吸实验

二氧化碳吸收与解吸实验 一、实验目的 1.了解填料吸收塔的结构、性能和特点,练习并掌握填料塔操作方法;通过实验测定数据的处理分析,加深对填料塔流体力学性能基本理论的理解,加深对填料塔传质性能理论的理解。 2.掌握填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法,练习实验数据的处理分析。 二、实验内容 1. 测定填料层压强降与操作气速的关系,确定在一定液体喷淋量下的液泛气速。 2. 固定液相流量和入塔混合气二氧化碳的浓度,在液泛速度下,取两个相差较大的气相流量,分别测量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和体积吸收总系数)。 3. 进行纯水吸收二氧化碳、空气解吸水中二氧化碳的操作练习,同时测定填料塔液侧传质膜系数和总传质系数。 三、实验原理: 气体通过填料层的压强降:压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。压强降与气、液流量均有关,不同液体喷淋量下填料层的压强降P ?与气速u 的关系如图一所示: 1 2 3 L 3L 2L 1 L 0 = >>0 图一 填料层的P ?~u 关系 当液体喷淋量00=L 时,干填料的P ?~u 的关系是直线,如图中的直线0。 ΔP , k P a

当有一定的喷淋量时,P ?~u 的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。这两个转折点将P ?~u 关系分为三个区段:既恒持液量区、载液区及液泛区。 传质性能:吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,实验测定可获取吸收系数。对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。 1.二氧化碳吸收-解吸实验 根据双膜模型的基本假设,气侧和液侧的吸收质A 的传质速率方程可分别表达为 气膜 )(Ai A g A p p A k G -= (1) 液膜 )(A Ai l A C C A k G -= (2) 式中:A G —A 组分的传质速率,1-?s kmoI ; A —两相接触面积,m 2 ; A P —气侧A 组分的平均分压,Pa ; Ai P —相界面上A 组分的平均分压,Pa ; A C —液侧A 组分的平均浓度,3-?m kmol Ai C —相界面上A 组分的浓度3-?m kmol g k —以分压表达推动力的气侧传质膜系数,112---???Pa s m kmol ; l k —以物质的量浓度表达推动力的液侧传质膜系数,1-?s m 。 以气相分压或以液相浓度表示传质过程推动力的相际传质速率方程又可分别表达为: )(*-=A A G A p p A K G (3) )(A A L A C C A K G -=* (4) 式中:*A p —液相中A 组分的实际浓度所要求的气相平衡分压,Pa ; * A C —气相中A 组分的实际分压所要求的液相平衡浓度,3-?m kmol ; G K —以气相分压表示推动力的总传质系数或简称为气相传质总系数,112---???Pa s m kmol ;

管式炉加热系数

管式加热炉节能 宁波市方圆工业炉技术开发有限公司 李飞 目录 一. 管式加热炉的回顾 1 二. 管式炉热力计算的理论基础: 1 1. 辐射-对流-热传导基本理论 1 2. LOBO-EVANS法 2 三. 加热炉的节能 3 1. 工艺节能 3 2. 优化加热炉的设计方案,设计节能 3 2.1. 加热炉系统的总体布局 3 2.2. 余热回收利用方案: 5 2.3. 炉型的差别对能量利用的影响 6 3. 应用成熟可靠的设备,设备节能 10 3.1. 炉衬材料对加热炉热效率的影响 10 3.2. 金属表面温度对加热炉效率的影响 10 3.3. 总结 14 4. 加热炉在操作中的节能 14 5. 其它的几种节能手段: 17 5.1. 利用工艺废气做为加热炉的燃料 17 5.2. 利用工艺废热: 17 5.3. 不完全再生催化装置中的CO焚烧炉的节能 18 5.4. 降低其它消耗节能 20 5.5. 挖掘现有加热炉的操作潜力节能 21 5.6. 装置扩能加热炉规划 23 四. 如何使用好热管 25 1. 工业上应用的热管的优点 25 2. 工业上应用的热管的缺点 25 3. 安全地使用热管,提高热管寿命 27 3.1. 高温段的防护 27 3.2. 对热管进行低温防护 27 4. 提高在线运行热管的使用效果 28 5. 燃油加热炉的热管预热器的问题 30 五. 燃气轮机—加热炉联合系统方案 31 1. 基础资料 31

2. 联合系统的组成 32 3. 燃烧及排气计算结果 33 4. 联合系统中加热炉的操作参数及与单独加热炉的比较 33 5. 联合系统投资估算 34 6. 经济评价 34 7. 联合系统技术分析 35 8. 联合系统的技术分析 35 9. 经济分析 36 10. 结论 36 六. 我国管式炉的现状及对策 36 1. 设计规范不完善 36 2. 管式炉的制造以现场为主 37 3. 方案对比不充分 37 4. 炉膛温度800℃的限制 37 5. 新技术的应用 37 6. 加热炉的配件供应商的技术水平有待提高 37 七. 思考题: 37 一. 管式加热炉的回顾 随着工业化的发展,石油作为重要的能源形式,带动了石油炼制、石油化工等整个石化行业的发展。到目前为止,石化行业都已经世界经济中一个举足轻重的部门。 在这些行业中,目前主要使用的工艺介质加热炉是管式炉,它具有以下主要特点: λ由于在管内流动,故被加热介质仅限于气体和液体.通常这些气体或液体通常都是易燃易爆的烃类物质,具有较大的危险性,操作条件比较苛刻。 λ加热方式主要为直接式. 燃料为液体或气体.λ λ运转周期长,连续不间断操作. 石化行业最初的介质加热设备是具有相当不安全隐患的间歇式操作的“釜式蒸锅”,管式加热炉的出现,开创了“连续安全管式蒸馏”的新时代,这也使得大规模、超大规模石化企业的出现成为可能,因此可以说,管式加热炉具有化时代的意义。 炼油工业采用管式加热炉始于上一世纪初,经历了以下几个主要阶段: λ堆形炉 它参考釜式蒸锅的原理。吸热面为一组管束,管子间的联接弯头也置于炉中,由于燃烧器直接装在管束下方,因此炉子各排管子的受热强度不均匀,当最底一排管受热强度高达50000-70000kcal/m2.h,最顶排管子却不到800-1000cal/m2.h,因此底排管常常烧穿,管间联接弯头也易松漏引起火灾。 λ纯对流炉,

第五单元 多边形的面积计算 全单元教案

第五单元多边形的面积计算全单元教案 The area calculation of the fifth unit polygon

第五单元多边形的面积计算全单元教案前言:小泰温馨提醒,数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科,从某种角度看属于形式科学的一种,在人类历史发展和社会生活中,数学发挥着不可替代的作用,是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。本教案根据数学课程标准的要求和针对教学对象是小学生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 教学内容:本单元教材包括四部分内容:平行四边形的面积、三角形的面积、梯形的面积和组合图形的面积。 教学目标: 1.利用方格纸和割补、拼摆等方法,探索并掌握平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式。会计算平行四边形、三角形和梯形的面积。 2.认识简单的组合图形,会把组合图形分解成已学过的平面图形并计算出它的面积。 教学重难点: 会计算平行四边形、三角形和梯形的面积是本单元的教学重点,难点是学生借助长方形和正方形的面积计算方法推导出这几种图形的计算方法。 学情分析: 平行四边形、三角形和梯形面积计算是在学生掌握了这些图形的特征以及长方形、正方形面积计算的基础上学习的,它们是

进一步学习圆面积和立体图形表面积的基础。本单元面积公式的 推导都是建立在学生数、剪、拼、摆的操作活动之上的,所以操 作是本单元教学的重要环节。教师既要做好引导,又要注意不要 包办代替,一定要学生在独立思考和合作交流的基础上进行操作,切忌由教师带着做。通过实际操作活动,发展学生的空间观念, 培养动手操作能力。 “转化”是数学学习和研究的一种重要思想方法,本单元面 积公式的推导都采用了转化的方法。 课时安排:9课时 教学过程: 第一课平行四边形面积的计算 教学目标 1.使学生在理解的基础上掌握平行四边形面积的计算公式,并会运用公式正确地计算平行四边形的面积. 2.通过操作、观察、比较,发展学生的空间观念,培养学 生运用转化的思考方法解决问题的能力和逻辑思维能力.3.对学生进行辩诈唯物主义观点的启蒙教育. 教学重点:理解公式并正确计算平行四边形的面积. 教学难点:理解平行四边形面积公式的推导过程. 学具准备:每个学生准备一个平行四边形。 教学过程: 1、什么是面积?

物理化学实验思考题解答

实验一 燃烧热的测定 1. 在本实验中,哪些是系统哪些是环境系统和环境间有无热交换这些热交换对实验结果有何影响如何校正提示:(氧弹中的样品、燃烧丝、棉线和蒸馏水为体系,其它为环境。)盛水桶内部物质及空间为系统,除盛水桶内部物质及空间的热量计其余部分为环境,(实验过程中有热损耗:内桶水温与环境温差过大,内桶盖有缝隙会散热,搅拌时搅拌器摩擦内筒内壁使热容易向外辐射。)系统和环境之间有热交换,热交换的存在会影响燃烧热测定的准确值,可通过雷诺校正曲线校正来减小其影响或(降低热损耗的方法:调节内筒水温比外筒水温低-1℃,内桶盖盖严,避免搅拌器摩擦内筒内壁,实验完毕,将内筒洗净擦干,这样保证内筒表面光亮,从而降低热损耗。)。 2. 固体样品为什么要压成片状萘和苯甲酸的用量是如何确定的提示:压成片状有利于样品充分燃烧;萘和苯甲酸的用量太少测定误差较大,量太多不能充分燃烧,可根据氧弹的体积和内部氧的压力确定来样品的最大用量。 3. 试分析样品燃不着、燃不尽的原因有哪些 提示:压片太紧、燃烧丝陷入药片内会造成燃不着;压片太松、氧气不足会造成燃不尽。 4. 试分析测量中影响实验结果的主要因素有哪些 本实验成功的关键因素是什么 提示:能否保证样品充分燃烧、系统和环境间的热交换是影响本实验结果的主要因素。本实验成功的关键:药品的量合适,压片松紧合适,雷诺温度校正。 5. 使用氧气钢瓶和氧气减压器时要注意哪些事项1. 在氧弹里加10mL 蒸馏水起什么作用 答:在燃烧过程中,当氧弹内存在微量空气时,N 2的氧化会产生热效应。在一般的实验中,可以忽略不计;在精确的实验中,这部分热效应应予校正,方法如下:用·dm -3 NaOH 溶液滴定洗涤氧弹内壁的蒸馏水,每毫升 mol ·dm -3 NaOH 溶液相当于 J(放热)。2. 在环境恒温式量热计中,为什么内筒水温要比外筒的低低多少合适在环境恒温式量热计中,点火后,系统燃烧放热,内筒水温度升高-2℃,如果点火前内筒水温比外筒水温低1℃,样品燃烧放热最终内筒水温比外筒水温高1℃,整个燃烧过程的平均温度和外筒温度基本相同,所以内筒水温要比外筒水温低-1℃较合适。 实验二 凝固点降低法测定相对分子质量 1. 什么原因可能造成过冷太甚若过冷太甚,所测溶液凝固点偏低还是偏高由此所得萘的相对分子质量偏低还是偏高说明原因。答:寒剂温度过低会造成过冷太甚。若过冷太甚,则所测溶液凝固点偏低。根据公式*f f f f B T T T K m ?=-=和310B B f f A W M K T W -=??g 可知由于溶液凝固点偏低, ?T f 偏大,由此所得萘的相对分子质量偏低。 2. 寒剂温度过高或过低有什么不好答:寒剂温度过高一方面不会出现过冷现象,也就不能产生大量细小晶体析出的这个实验现象,会导致实验失败,另一方面会使实验的整个时间延长,不利于实验的顺利完成;而寒剂温度过低则会造成过冷太甚,影响萘的相对分子质量的测定,具体见思考题1答案。 3. 加入溶剂中的溶质量应如何确定加入量过多或过少将会有何影响答:溶质的加入量应该根据它在溶剂中的溶解度来确定,因为凝固点降低是稀溶液的依数性,所以应当保证溶质的量既能使溶液的凝固点降低值不是太小,容易测定,又要保证是稀溶液这个前提。如果加入量过多,一方面会导致凝固点下降过多,不利于溶液凝固点的测定,另一方面有可能超出了稀溶液的范围而不具有依数性。过少则会使凝固点下降不明显,也不易测定并且实验误差增大。 4. 估算实验测定结果的误差,说明影响测定结果的主要因素答:影响测定结果的主要因素有控制过冷的程度和搅拌速度、寒剂的温度等。本实验测定凝固点需要过冷出现,过冷太甚会造成凝固点测定结果偏低,因此需要控制过冷

化工原理氧解吸实验报告

北京化工大学 化原实验报告 学院:化学工程学院 姓名:娄铮 学号: 2013011345 班级:环工1302 同组人员:郑豪,刘定坤,邵鑫 课程名称:化工原理实验 实验名称:氧解吸实验 实验日期: 2014-4-15

实验名称: 氧 解 吸 实 验 报告摘要:本实验首先利用气体分别通过干填料层、湿填料层,测流体流动引起的填料层压 降与空塔气速的关系,利用双对数坐标画出关系。其次做传质实验求取传质单元高度,利用 K x a =G A /( V p △x m )]) ()(ln[) ()x -x (112221e22m e e e x x x x x x ----=?X G A =L (x 2-x 1)求出 H OL = Ω a K L X 一、实验目的及任务: 1) 熟悉填料塔的构造与操作。 2) 观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。 3) 掌握液相体积总传质系数K x a 的测定方法并分析影响因素。 学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。 二、基本原理: 本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后,送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需要测定不同液量和气量下的解吸液相体积总传质系数K x a ,并进行关联,得到K x a =AL a V b 关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。 1、 填料塔流体力学特性 气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降—空塔气速关系示意图如下,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中aa ’)。当有喷淋量时,在低气速下(c 点以前)压降正比于气速的1.8~2次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc 段)。随气速的增加,出现载点(图中c 点),持液量开始增大,压降—气速线向上弯,斜率变陡(图中cd 段)。到液泛点(图中d 点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。 2、传质实验 在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数、传质单元法和等板高度法。 本实验是对富氧水进行解吸,如图下所示。由于富氧水浓度很低,可以认为气液两相平衡关系服从亨利定律,及平衡线位置线,操作线也是直线,因此可以用对数平均浓 l g △p

物理化学实验思考题解答

思考题 实验一 燃烧热的测定 1. 在本实验中,哪些是系统?哪些是环境?系统和环境间有无热交换?这些热交换对实验结果有何影响?如何校正? 提示:盛水桶内部物质及空间为系统,除盛水桶内部物质及空间的热量计其余部分为环境,系统和环境之间有热交换,热交换的存在会影响燃烧热测定的准确值,可通过雷诺校正曲线校正来减小其影响。 2. 固体样品为什么要压成片状?萘和苯甲酸的用量是如何确定的? 提示:压成片状有利于样品充分燃烧;萘和苯甲酸的用量太少测定误差较大,量太多不能充分燃烧,可根据氧弹的体积和内部氧的压力确定来样品的最大用量。 3. 试分析样品燃不着、燃不尽的原因有哪些? 提示:压片太紧、燃烧丝陷入药片内会造成燃不着;压片太松、氧气不足会造成燃不尽。 4. 试分析测量中影响实验结果的主要因素有哪些? 本实验成功的关键因素是什么? 提示:能否保证样品充分燃烧、系统和环境间的热交换是影响本实验结果的主要因素。本实验成功的关键:药品的量合适,压片松紧合适,雷诺温度校正。 5. 使用氧气钢瓶和氧气减压器时要注意哪些事项? 提示:阅读《物理化学实验》教材P217-220 实验二 凝固点降低法测定相对分子质量 1. 什么原因可能造成过冷太甚?若过冷太甚,所测溶液凝固点偏低还是偏高?由此所得萘的相对分子质量偏低还是偏高?说明原因。 答:寒剂温度过低会造成过冷太甚。若过冷太甚,则所测溶液凝固点偏低。根据公式*f f f f B T T T K m ?=-=和310B B f f A W M K T W -=?? 可知由于溶液凝固点偏低, ?T f 偏大, 由此所得萘的相对分子质量偏低。 2. 寒剂温度过高或过低有什么不好? 答:寒剂温度过高一方面不会出现过冷现象,也就不能产生大量细小晶体析出的这个实验现象,会导致实验失败,另一方面会使实验的整个时间延长,不利于实验的顺利完成;而寒剂温度过低则会造成过冷太甚,影响萘的相对分子质量的测定,具体见思考题1答案。 3. 加入溶剂中的溶质量应如何确定?加入量过多或过少将会有何影响?

多边形的面积思维导图教学设计

多边形的面积思维导图教学设计 设计人:李慧 教学内容:整理《多边形的面积》 教学目标: 1.通过整理与复习,进一步熟悉平行四边形、三角形、梯形面积的计算方法及公式的推导过程,加深对多边形面积计算公式间关系的理解。 2.利用平行四边形、三角形、梯形的面积公式解决与这些图形有关的实际问题,培养学生动手操作、观察、概括及解决问题的能力。 3.进一步体验图形与生活的联系,感受平面图形的学习价值,提高数学学习的兴趣和信心。 4.经历整理与复习的全过程,学习整理知识的方法,提高初步归纳,整理知识的能力,逐步养成梳理知识的习惯。 教学重点:进一步掌握平行四边形、三角形和梯形的面积公式及推导过程,灵活运用平面图形面积公式解决问题。 教学难点:沟通面积公式之间的内在联系,深刻领会转化思想,进一步培养学生的空间观念。 思维导图: 教学过程: 一、创设情境,导入课题

谈话:元旦快到了,为了迎接元旦,学校准备用红、白、黄三种颜色的菊花摆成下面的形状, 出示课件: 提出问题: 占地0.1平方米,要计算三部分菊花分别摆多少盆,应该怎么办? 预设:图中有三角形、平行四边形、梯形。需要分别计算这三种图形的面积。 导入课题:看来,学会各平面图形的面积计算方法可以帮助我们解决生活中的一些实际问题,这节课我们就一起来对它们的面积计算公式进行回顾和整理。(板书:多边形的面积) 二、合作探究,自主整理 1、交流整理方法 师:在你们的整理中,用到了哪些方法? 生:文字描述,列表法,图文结合,思维导图,鱼骨法..... 师:同学们的方法真多。老师从同学们的作品中选了几组,我们一起来欣赏一下。 2、合作探究,自主整理 提出学习任务:以小组为单位,围绕问题进行整理复习。 课件出示问题: 问题1.平行四边形、三角形、梯形的面积计算公式是怎样的?你能先用语言叙述,再用字母来表示吗? 问题2.这些平面图形的面积计算公式是怎样推导出来的? 问题 3.想一想这些面积公式的推导有怎样的联系呢?用你喜欢的方法表示出来。能整理成知识网络吗? 学生活动:在自主梳理的基础上,小组交流。 教师活动:教师巡视,对于知识点整理困难或不完善的小组予以科学指导。 三、汇报交流,评价质疑