春秋时代的重要历史事件第一篇

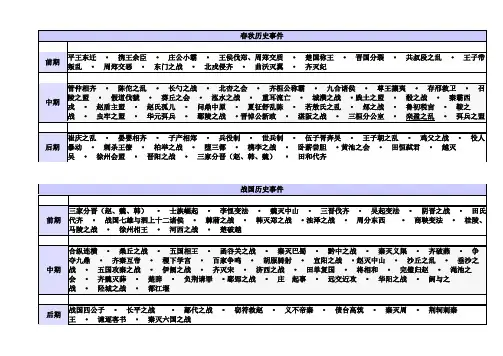

春秋历史事件

前期

平王东迁·携王余臣·庄公小霸·王侯伐郑、周郑交质·楚国称王·晋国分裂·共叔段之乱·王子带叛乱·周郑交恶·东门之战·北戎侵齐·曲沃灭翼·齐灭纪

中期

管仲相齐·陈佗之乱·长勺之战·北杏之会·齐桓公称霸·九合诸侯·尊王攘夷·存邢救卫·召陵之盟·假道伐虢·葵丘之会·泓水之战·重耳流亡·城濮之战·践土之盟·殽之战·秦霸西戎·赵盾主盟·赵氏孤儿·问鼎中原·夏征舒乱陈·若敖氏之乱·邲之战·鲁初税亩·鞍之战·虫牢之盟·华元弭兵·鄢陵之战·晋悼公新政·湛阪之战·三桓分公室·栾盈之乱·弭兵之盟

中期

合纵连横·桑丘之战·五国相王·函谷关之战·秦灭巴蜀·黔中之战·秦灭义渠·齐破燕·争夺九鼎·齐秦互帝·稷下学宫·百家争鸣·胡服骑射·宜阳之战·赵灭中山·沙丘之乱·垂沙之战·五国攻秦之战·伊阙之战·齐灭宋·济西之战·田单复国·将相和·完璧归赵·渑池之会·齐魏灭薛·楚辞·负荆请罪·鄢郢之战·庄起事·远交近攻·华阳之战·阏与之战·陉城之战·都江堰

后期

战国四公子·长平之战·鄗代之战·窃符救赵·义不帝秦·债台高筑·秦灭周·荆轲刺秦王·谏逐客书·秦·伍子胥奔吴·王子朝之乱·鸡父之战·役人暴动·刺杀王僚·柏举之战·堕三都·槜李之战·卧薪尝胆·黄池之会·田恒弑君·越灭吴·徐州会盟·晋阳之战·三家分晋(赵、韩、魏)·田和代齐

战国历史事件

前期

三家分晋(赵、魏、韩)·士族崛起·李悝变法·魏灭中山·三晋伐齐·吴起变法·阴晋之战·田氏代齐·战国七雄与泗上十二诸侯·棘蒲之战·韩灭郑之战·浊泽之战·周分东西·商鞅变法·桂陵、马陵之战·徐州相王·河西之战·楚破越

春秋战国 故事

春秋战国故事春秋战国时期是中国历史上一个重要的时期,也是中国文化、政治、经济、军事等方面发生巨大变革的时期。

在这个时期,各个诸侯国之间互相争斗,形成了丰富多彩的历史故事。

一、齐桓公称霸齐桓公是春秋时期齐国的一位君主,他通过改革内政、发展经济、加强军队等措施,使齐国成为春秋时期的第一位霸主。

齐桓公还推行“尊王攘夷”的政策,即尊重周王室,抵御外族入侵,维护了中原地区的稳定。

二、晋文公重耳流亡晋文公重耳是晋国的一位公子,因为晋国内乱,他被迫流亡在外。

在流亡期间,重耳历经磨难,但也结识了许多贤能之士,为他日后成为晋国国君打下了基础。

最终,重耳在秦国的帮助下回国即位,成为晋国的国君,并使晋国成为春秋时期的强国之一。

三、秦穆公求贤若渴秦穆公是秦国的一位君主,他非常注重人才的培养和引进。

他曾经三次亲自去茅屋请老马夫百里奚出山,最终百里奚成为秦国的宰相,为秦国的崛起做出了重要贡献。

此外,秦穆公还从楚国聘请了大批能人志士,使秦国的政治、经济、文化等方面都得到了长足的发展。

四、吴越争霸吴越争霸是春秋时期吴国和越国之间的战争。

吴王阖闾和越王勾践都是春秋时期的杰出君主,他们通过改革内政、发展经济、加强军队等措施使自己的国家变得更加强大。

最终,越王勾践通过卧薪尝胆、励精图治等手段打败了吴国,成为春秋时期的霸主之一。

五、孔子周游列国孔子是春秋时期的一位伟大的思想家和教育家,他提出了“仁爱”、“礼制”等思想主张。

在春秋战国时期,孔子为了推行自己的思想主张周游列国,受到了许多君主的尊重和接待。

他的思想和教育理念对中国历史和文化产生了深远的影响。

六、墨子兼爱非攻墨子是春秋战国时期的一位重要的思想家和教育家,他提出了“兼爱”、“非攻”等思想主张。

他认为人类应该互相关爱、和平共处,反对战争和暴力。

墨子的思想和主张对中国历史和文化产生了重要的影响。

七、战国四公子战国四公子是指战国时期四位著名的公子:孟尝君、平原君、春申君、黄歇。

他们都是各诸侯国的重要人物,以善于招揽人才、广交宾客而著名。

春秋历史故事

春秋历史故事

【关于春秋时期历史故事】

1. 伍子胥与诸侯:伍子胥出身凿壁偷光,历经千辛万苦,于春秋时期

抗击外来侵略,在一朝抗敌之战中,凭借智慧,取得胜利,登上王位,驱散了外国侵略者,成为诸侯国家可尊敬的民族元老。

2. 鲍叔牙的定策:鲍叔牙虽然有小国汉阳的功勋,但最著名的还是他

的定策和牛头马面的故事,这本来只是一个布衣王公的聪明策略,却

在春秋时期占据重要历史地位,被誉为“诸侯之师”,定策改变了王公

之间的博弈,真正落实了国家的保卫联盟,在春秋时期的考验中更是

发挥了重要作用。

3. 齐桓公和赵宣王:齐桓公,相传是西周开国皇帝文王后裔,被尊称

为“春秋末期先业”。

他最著名的一次行动,便是与赵宣王进行政治博弈,他通过之谋识,完成了大规模的统一齐国,一时间霎时间又成为

齐国独尊的诸侯,历史上也称他为“虎豹之神”,并且最终他与赵宣王

实现了对峙,对后世也产生了巨大的影响。

4. 利病:这是一个传奇般的山贼故事,春秋时期,贵族们在利用山贼时,有一位叫做利病的山贼大汉,他赤膊裸体,只在腰间系上条布条

斗大宝剑,拯救了受困于山中的贵族汉阳公主,他最后也受封为诸侯,并且由此也继承了河北的传统文化,成为英雄人物,对于春秋时期的

发展,也孕育出许多革命的思想以及影响。

5. 成汤的吴国大业:成汤是春秋时期吴国的一位王公,他当国救国,

统一了长江中部,军事巧取牙邑,使得吴国一度强势,而他后来又向

北扩土,又收复楚国拒绝伊尹的勋章,重现了吴国的雄风,如今汉朝诸侯,包括汉武帝,都效仿他的门路,发展自己的国家,成汤的事迹便留下在春秋时期史书上,成为无数民族英雄的榜样。

[转载]春秋时期大事年表(更新中)

![[转载]春秋时期大事年表(更新中)](https://uimg.taocdn.com/f9b7f8fcafaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d27.webp)

[转载]春秋时期⼤事年表(更新中)前613年- 前482年原⽂地址:春秋时期⼤事年表(更新中) 前613年- 前482年作者:寂⽉周匡王元年 C.D 608前608年 晋赵盾攻郑,楚 贾救郑,挫晋军于棐林(在中牟、新郑之交)。

前606年楚庄王⼤胆北进,征伐陆浑之戎,进军到伊洛地带,观兵于周疆。

“问⿍中原”成语由来周定王元年 C.D 606年前606年 - 前597年 楚军多次⼊侵郑国。

前597年,楚军占领郑国,⼊其皇门,郑襄公⾁袒牵⽺,赴楚军请罪,楚军因此后退30⾥。

晋国派⼤将荀林⽗救郑,屯兵于敖、鄗(在今荥阳市东北)间,与楚军⼤战,晋军⼤败,史称为“邲之役”前591年楚庄王去世前571年⽼⼦出世晋国多次率诸侯之师侵郑,在虎牢筑城,长期驻军以威胁郑国。

虎牢筑城开始于此。

周灵王元年 C.D 572年前554年 郑国新旧贵族⽃争激烈,⼦展、⼦西率国⼈攻杀⼦孔。

⼦展当国,⼦西听政,⽴⼦产(公孙侨)为卿。

前551年孔⼦出世前548年崔杼杀齐庄公。

齐太史在史册上书“崔杼弑其君”。

崔杼杀之。

太史之弟仍旧写上去。

崔杼⼜把他杀了。

少弟⼜写,崔杼⽆可奈何前547年崔杼⽴杵⾅,是为景公。

景公在位期间,任⽤晏婴前522年⼦产去世前515年公⼦光杀死王僚即位,是为吴王阖闾前507年鲁班出世前506年吴王阖庐任⽤伍⼦胥为谋主,孙武为将⼤举攻楚,五战五胜,进驻楚的郢都前501年孔⼦在鲁国当了中都宰。

因有成绩,升为司空,⼜由司空为司寇。

前500年孔⼦以相礼资格参加了齐景公提议的齐鲁两国君主的夹⾕之会晏婴卒前497年孔⼦开始周游列国前496年越王允常死,勾践继位。

吴王阖庐得讯,乘机伐越。

越胜吴,阖庐被射伤,毒发⽽死前495年吴王夫差继位前494年吴王夫差带兵伐越,在夫椒地⽅打败越兵,顺势攻破越都前487年宋灭曹前484年伍⼦胥被处死前482年勾践乘吴王夫差率军北上会诸侯于黄池,国内空虚,破吴都。

吴与越求和。

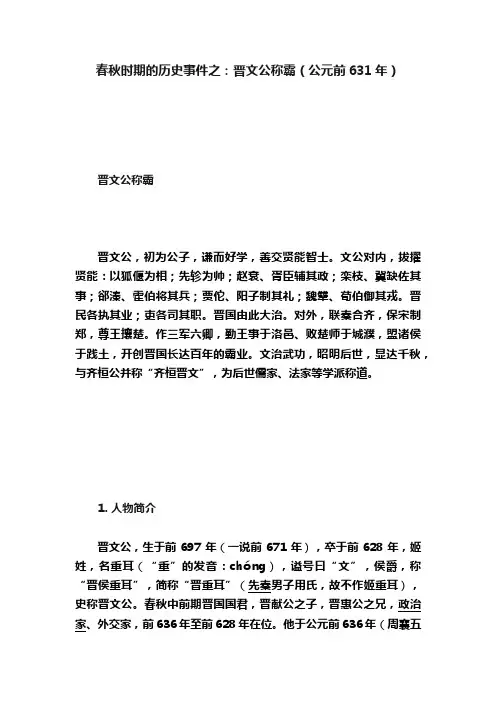

春秋时期的历史事件之:晋文公称霸(公元前631年)

春秋时期的历史事件之:晋文公称霸(公元前631年)晋文公称霸晋文公,初为公子,谦而好学,善交贤能智士。

文公对内,拔擢贤能:以狐偃为相;先轸为帅;赵衰、胥臣辅其政;栾枝、冀缺佐其事;郤溱、霍伯将其兵;贾佗、阳子制其礼;魏犨、荀伯御其戎。

晋民各执其业;吏各司其职。

晋国由此大治。

对外,联秦合齐,保宋制郑,尊王攘楚。

作三军六卿,勤王事于洛邑、败楚师于城濮,盟诸侯于践土,开创晋国长达百年的霸业。

文治武功,昭明后世,显达千秋,与齐桓公并称“齐桓晋文”,为后世儒家、法家等学派称道。

1. 人物简介晋文公,生于前697年(一说前671年),卒于前628年,姬姓,名重耳(“重”的发音:chóng),谥号曰“文”,侯爵,称“晋侯重耳”,简称“晋重耳”(先秦男子用氏,故不作姬重耳),史称晋文公。

春秋中前期晋国国君,晋献公之子,晋惠公之兄,政治家、外交家,前636年至前628年在位。

他于公元前636年(周襄五十六年)做晋国国君,在位时间仅八年。

在做国君之前,他被迫流亡列国,历时达十九年之久。

他是春秋时代第一强国的缔造者,开创了晋国长达一个多世纪的中原霸权。

退避三舍、秦晋之好都是以他为主角的成语故事。

2.晋文公称霸晋文公重耳就位的当年,就发生了一件大事。

被大家名誉上当作领袖和国家统一象征的周王朝出事了。

周襄王的弟弟带和周襄王一直矛盾不断,先前为这事情齐桓公还专门派管仲调解过。

这一年,他又利用周襄王和翟国的矛盾引导翟军攻到了周都,自立为王。

周襄王跑到了郑国,同时向晋国求救。

晋文公抓住了这个机会,立刻出兵保护周襄王打回了周都,杀了带。

周襄王重新复位了。

晋国也由于护驾有功得到了诸侯的尊重和周王的依仗。

周襄王还把河内、阳樊地方给了晋国,任命晋文公为诸侯的领班。

公元前633年,楚国又开始攻打宋国,宋国向晋文公求救。

晋文公左右为难,对大臣说:“当初流亡的时候,宋国对我很不错,不救说不过去。

可是楚国对我也很不错,我怎么能和楚国作战呢”。

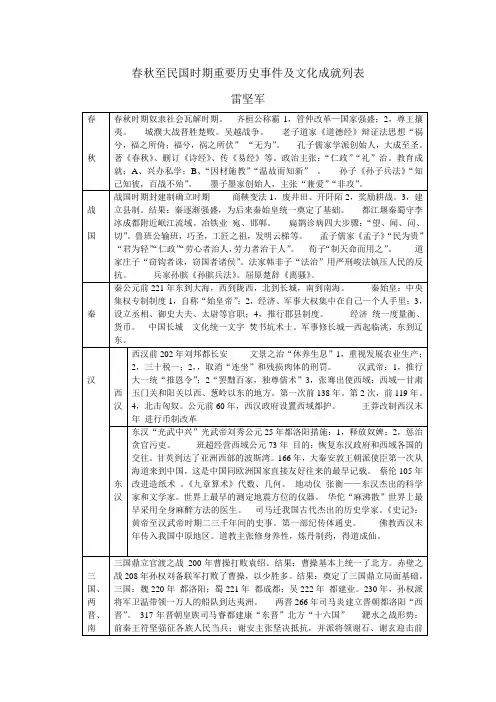

春秋至民国时期重要历史事件及文化成就列表

康乾盛世 洋务运动:19世纪60年代开始洋务运动,这是中国近代化的开端。在这一时期中国的资产阶级发展壮大,开始登上政治舞台。戊戌变法:甲午战争后,光绪帝在资产阶级维新派和开明地主士绅的支持下,开始变法,学习西方君主立宪的政治体制,但不久就被慈禧太后镇压。议会制君主立宪制:1908年颁布了《钦定宪法大纲》,以确立君主立宪制政体,成立了代议会。 文字狱康雍乾三朝实行的文化高压政策,严重制约人们思想和中国文化的发展《红楼梦》曹雪芹。《聊斋志异》蒲松龄。杰出诗人袁枚、龚自珍,杰出词人纳兰性德。 清朝后期:内忧外患,鸦片战争、第二次鸦片战争、太平天国运动、捻军起义、陕甘回变、中法战争、中日甲午战争、义和团运动、八国联军侵华战争等等。清朝国势衰弱,中国在世界的地位一落千丈,中国百年耻辱的开始。

秦

秦公元前221年东到大海,西到陇西,北到长城,南到南海。秦始皇:中央集权专制制度1,自称“始皇帝”;2,经济、军事大权集中在自己一个人手里;3,设立丞相、御史大夫、太尉等官职;4,推行郡县制度。经济统一度量衡、货币。中国长城文化统一文字焚书坑术士。军事修长城—西起临洮,东到辽东。

汉

西汉

西汉前202年刘邦都长安文景之治“休养生息”1,重视发展农业生产;2,三十税一;2,,取消“连坐”和残损肉体的刑罚。汉武帝:1,推行大一统“推恩令”;2“罢黜百家,独尊儒术”3,张骞出使西域:西域—甘肃玉门关和阳关以西、葱岭以东的地方。第一次前138年。第2次,前119年。4,北击匈奴。公元前60年,西汉政府设置西域都护。王莽改制西汉末年进行币制改革

民国

中华民国元年(1912年)1月1日,中华民国南京临时政府成立,孙中山就任中国民国临时大总统。中华民国元年(1912年)2月12日,宣统(溥仪)退位,清亡。中华民国元年2月14日,孙中山辞去临时大总统之职位,让位给袁世凯。

春秋战国大事纪年表

590

17

成公 1 鲁“作丘甲”,备齐。

589

18

晋、齐战于鞍,齐大败。晋、齐结盟。 2

楚伐鲁,鲁请和。楚、鲁、秦、宋、齐、郑、卫、陈、蔡、许等盟于蜀。

588

19

3

晋、卫尽灭赤狄馀部。

郑、许在楚争讼,郑败。

586

21

5

郑、晋盟于垂棘。

晋会齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、杞盟于虫牢。

585

简王 1

吴寿梦立,称王。 6

晋伐曹、卫以救宋。晋合宋、齐、秦之师与楚师战于城濮,楚败。 28

晋文公盟诸侯于践土,周襄王与会,命文公为“侯泊”。

晋作三行以御狄。

631

22

29 晋盟周使,鲁国君,宋、陈、齐、秦、蔡之大夫于翟泉,谋伐郑。

630

23

30

狄攻齐。 秦、晋围郑,郑大夫烛之武退秦师,秦、郑结盟,晋退兵。

629

24

31 晋作五军以御狄。狄围卫都楚丘,卫迁都帝丘。

653

24

7

齐攻郑,郑请和。 齐会宋、鲁、陈、郑于宁母。

652

襄王 1

8

齐桓公会鲁、宋、卫、许、曹之君及陈世子与周大夫于洮,以固周襄王之

位。

651

2

650

3

649

4

648

5

647

6

646

7

645

8

644

9

643

10

642

11

641

12

639

14

638

15

637

16

636

17

635

18

634

19

633

春秋时期的历史事件与战争纷争

春秋时期的历史事件与战争纷争春秋时期是中国古代历史上一个重要而动荡的时期,也是政治、军事和文化领域都有大量发展和创新的时期。

本文将重点探讨春秋时期的一些具有代表性的历史事件以及相关的战争纷争。

一、国家分裂与霸主崛起的起因在春秋时期之前,中国大陆由周朝统治。

然而,由于诸侯国的封地逐渐失去周朝的有效控制,导致中央政权的衰弱和地方势力的崛起。

这种状况最终演变成了春秋时期诸侯国的割据局面。

二、繁衍纷争的城邦关系诸侯国的割据局面导致了春秋时期的战争频繁,城邦之间的关系复杂而紧张。

其中最有代表性的是楚国、齐国和晋国,它们分别代表着中原、东部和南部地区的强大势力。

三、孔子与鲁国变革在当时动荡的时局中,孔子成为了一位重要的政治家和思想家。

他教育了许多学生,传播了儒家思想,并致力于推动鲁国的变革。

孔子的思想在一定程度上平息了一些战争纷争,为春秋时期的稳定起到了积极的作用。

四、桓公的军事政策齐国的桓公是春秋时期一个备受争议的政治家。

他通过实行军事政策,强化了齐国的军事力量,并试图扩大齐国在地区内的影响力。

虽然这种政策在一定程度上为齐国带来了短期的统一和稳定,但也引起了其他各国的忧虑和对抗。

五、乱世的经济与社会发展在战争纷争的背景下,春秋时期的经济和社会发展也经历了一定程度的混乱。

尽管诸侯国之间进行了不少的贸易往来,但战乱的不断发生也对经济和民生造成了严重的破坏。

六、战国时期的兴起春秋时期的历史事件和战争纷争为中国古代历史奠定了基础,并为后来的战国时期的到来创造了条件。

战国时期的战争更加频繁和激烈,逐渐演变成七雄争霸的局面。

综上所述,春秋时期的历史事件和战争纷争是中国古代历史中一个重要的发展阶段。

在这个时期,国家分裂、城邦关系、重要人物的影响、军事政策以及经济社会的发展都产生了深远的影响,为后来的战国时期奠定了基础。

这段历史值得我们深入研究和探讨,以了解中国古代社会的变迁和演变。

春秋战国历史故事

春秋战国历史故事章节一:春秋时期春秋时期是中国历史上一个重要的阶段,也是一个动荡的时期。由于诸侯国的频繁战争和政治斗争,导致国家分裂,形成了众多小国。这一时期的历史故事丰富多样,让我们一起来了解一些典型的故事。

一、左丘明与《春秋》左丘明是春秋时期的一位重要的史料记载者和文学家,他创作了《春秋》这部史书。《春秋》记录了春秋时期各诸侯国的政治、军事等重要事迹,为后人了解春秋时期提供了重要的参考资料。

二、孟子的故事孟子是春秋时期的一位重要的思想家和政治家,他的故事深受后人的喜爱。其中包括他与齐国君主的交流、与其他诸侯国的争斗等等。

三、齐桓公和晏婴齐桓公是齐国的一位君主,他以其英明的统治和政策受到了广泛的赞誉。晏婴则是他的重要辅佐,两人共同推动了齐国的发展和国力的增强。四、管仲和鲍叔管仲和鲍叔是齐国的两位重要政治家和军事家,他们一起为齐国的发展和壮大做出了重要贡献。他们的故事充满了机智和智慧。

五、曹沫和宰予曹沫和宰予都是鲁国的重要人物,他们分别在政治和军事上对鲁国做出了重要贡献。他们的故事也是春秋时期的重要见证。

六、吴起和孙武吴起和孙武都是战国时期的军事家和战略家,他们在战争中发挥了重要作用。他们的故事是中国古代军事思想的重要组成部分。

七、秦国的统一战国时期,秦国逐渐崛起并最终统一了六国,完成了中国历史上的首次统一。秦始皇就是那个完成统一的君主,他的故事让人们对秦朝有了更深入的了解。

附件:本文档附带了一些相关的图片、地图和文献资料,供读者参考。法律名词及注释:1.春秋:春秋时期,是中国古代历史上的一个时期,公元前770年至公元前476年。2.《春秋》:又称为《春秋左氏传》,是左丘明撰写的一部记载春秋时期历史事件的重要史书。

3.齐桓公:春秋时期齐国的一位君主。4.孟子:春秋时期的一位重要的思想家和政治家,他的思想对中国古代的政治和社会有着深远的影响。

5.鲁国:春秋时期的一个诸侯国,位于现在的山东省。6.吴起:战国时期的一位重要的军事家和政治家,对中国古代的军事思想有着重大贡献。

春秋大事件年表

春秋大事件年表公元前722年(鲁隐公元年),郑庄公灭共叔段,春秋开始。

公元前718年(鲁隐公五年),曲沃庄伯联合郑、邢伐翼,周桓王令虢公伐曲沃,立哀侯于翼。

晋国事始见于《左传》。

公元前709年(鲁桓公三年),曲沃武公伐翼,韩氏始祖韩万驾驭戎车。

公元前706年(鲁桓公六年),楚武王侵随。

公元前705年(鲁桓公七年),曲沃武公诱杀晋君小子侯,次年春灭翼,周桓王另立哀侯庄弟于晋(今山西省太原市)。

公元前701年(鲁桓公十一年),郑庄公卒。

公元前694年(鲁桓公十八年),鲁桓公被杀。

公元前685年(鲁庄公九年),齐桓公立。

公元前679年(鲁庄公十五年),齐桓公始霸。

公元前678年(鲁庄公十六年),王令曲沃武公以一军为晋侯。

公元前676年(鲁庄公十八年),晋献公即位。

公元前672年(鲁庄公二十二年),陈公子完奔齐,是为田陈氏始祖。

公元前669年(鲁庄公二十五年),晋献公尽杀桓叔、庄伯之后。

公元前662年(鲁庄公三十二年),鲁庆父杀公子般,立公子启,是为鲁闵公。

公元前660年(鲁闵公二年),鲁庆父杀闵公,季友立公子申,是为鲁僖公。

晋献公命太子申生伐狄。

公元前657年(鲁僖公三年),楚成王伐郑。

公元前656年(鲁僖公四年),齐楚召陵之战。

骊姬逼死晋太子申生。

公元前651年(鲁僖公九年),葵丘之会,齐桓公称霸;晋献公去世,晋惠公即位,宋襄公即位。

公元前643年(鲁僖公十七年),齐桓公去世。

公元前639年(鲁僖公二十一年),宋襄公被楚军俘虏,图霸失败。

公元前638年(鲁僖公二十二年),楚宋泓之战,宋襄公战败受伤。

公元前637年(鲁僖公二十三年),宋襄公去世,晋惠公去世,晋怀公即位。

公元前636年(鲁僖公二十四年),秦穆公送晋文公回国即位,杀晋怀公。

宋成公到楚国朝见楚成王。

王子带叛乱,东周京城被狄人攻破,周襄王避难郑国。

公元前635年(鲁僖公二十五年),晋文公出兵勤王,杀王子带,送周襄王复国。

公元前634年(鲁僖公二十六年),宋国“判楚即晋”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

春秋时代的重要历史事件第一篇 公元前506年 吴军破楚入郢 伍子胥掘楚平王墓鞭尸 前506年,吴军攻破楚都郢,吴国声威大震,成霸业。吴楚之间的战争一直连绵不断,直到吴王僚时期,双方仍是各有胜负。阖闾夺取吴国王位之后,采用伍子胥(伍员)的计谋,分兵数支,频频出击以调动楚军,楚军四处奔波,疲惫不堪,渐处守势,吴军夺取楚国许多城池。阖闾九年(前506)冬天,吴王征求伍子胥、孙武的意见,亲率吴国大军,以唐、蔡军队为先导。吴军乘船抵蔡,在淮汭登陆,在豫章一带与楚军隔汉水而对峙。楚军接连三次败北。吴、楚双方又于柏举(今湖北麻城东北)列阵而对,阖闾之弟夫概带领部下5000士兵突袭楚军,楚军溃退,吴王率领大军长途追击,在清发水(今湖北安陆县)追上楚军,趁楚军渡河至水中央时,猛烈进攻,大获全胜。楚军残部继续逃跑,在雍澨(今湖北京山)又被吴军追杀。吴军五战五捷,抵达楚都郢。十一月二十七日,楚昭王携其妹逃出郢,吴军于次日入郢。伍子胥掘楚平王墓,鞭尸300以泄旧愤。 吴破楚之战 这是孙武对自己兵学理论的战争实践,可见孙武并非只是象赵括那样“简上谈兵”(春秋战国时期还没有纸张问世)浪得虚名,而是古今中外少有的能够将自己的理论充分的运用到实际战争当中去的优秀军事统帅。 吴破楚之战自公元前511年至公元前506年,历时6年,由一系列战争战役组成,最终使吴国成就了“西破强楚,入郢”的伟业。 养城之战 公元前511年(吴王阖闾三年)夏,吴国派出使臣,责令徐国(今安徽泗县)和钟吾国(今江苏宿迁东北)交出领兵在外的公子掩余和烛庸。二国依仗有强楚撑腰,拒不从命,并私自放走二公子,让他们去投奔楚国。 楚昭王十分得意,立即派出大员隆重迎接二公子,并让二公子在养地(今河南沈丘县)暂住。接着,又命令莠尹然、左司马沈尹戍重修养城,把养城东北边的城父、东南边的胡田两块地方封给二公子,企图利用二公子为害吴国。 吴王阖闾十分清楚楚国此举的用意,所以阖闾以孙武为将,下定决心要攻克养城。这一仗是孙武初试兵锋的一场战斗,因此,孙武在战前认真分析了敌我双方的形势。孙子认为,养邑一战,阖闾目的一方面是要擒杀掩余和烛庸二公子,剪除自己政治统权的隐患;另一方面还在于消灭淮水北岸的楚军势力,为日后破楚扫清障碍。因此,孙武向阖闾提出了“肆楚疲楚、攻克养城”的战略方针,在战术实施时,孙武将吴军分编成三支劲旅,先以第一军兵力佯攻伐夷,在佯攻不克后,吴军便兵锋一转,南下渡过淮水,直驱500余里,攻打潜、六二地;当楚军的增兵即将到达时,吴军便撤退待命,不与楚军正面冲突。楚军见吴军撤走,便将部队驻扎在南冈(令安徽潜山县)。孙武这时调动他的第二军人马沿淮水而上,疾行军数百里直扑楚之战略要地弦邑。当楚军即将赶到弦邑时,孙武便命部队撤退待命。由于吴军的两支部队成功地调动了敌军,使楚军疲惫不堪,士气低落。这时,孙武才命令吴军的第三军实施了攻克养城的战斗。吴军一举攻下养城,擒杀了二公子,胜利地结束了这场战斗。这时的阖闾被胜利冲昏了头脑,想要一鼓作气攻克楚都郢(今湖北江陵县纪南城)。但孙武认为这样做不妥,便向吴王进言道:“楚军乃天下劲旅,非徐国和钟吾国所能比。我军巳连灭二国,人困马乏,军资消耗甚大,不如暂且收兵,蓄精养锐,再待良机。”吴王听从了孙武的劝告,下令班师。 这次战役的胜利为吴以后大举攻楚打下了良好的基础。

吴越檇李之战 公元前510年,越王允常登上王位。允常雄心勃勃,想显露头角,因而在国内整军经武,积蓄国力,等待时机。 越国新君的登位,引起了吴王阖闾的密切关注,因为吴国此时已作好了全面攻楚的准备,远征大军蓄势待发,如上弦之箭,一声令下,就将射向楚国心脏。然而近在咫尺的越国却动向不明,不能不使吴王阖闾忧心忡忡。前事不忘,后事之师,27年前的越国尚弱小,就敢派出部队,助楚伐吴,现在若吴军远出千里之外,后方空虚,越国只要派一支精悍之旅,从背后偷袭,吴国就首尾难顾,连回师救援都难。然而现在从表面来看,越王允常安份守己,唯命是从,遵守先王遗训,按时交纳贡物,看不出任何异动迹象。抓不到把柄,就难以下手。在精心策划后,一条妙计脱颖而出:以兄弟邻邦的名义,相约共同出兵伐楚。这道无可回避的政治难题,越王允常必须回答。吴国向越国派出了使者,以不计前嫌、忘却宿怨的友好态度,重提兄弟友谊,并坦诚告之吴将伐楚的重大机密,希望越国起兵相助,最后告之:在这样的紧急关头,越若不能按吴要求去做,吴国就只能认为越存心助楚,与吴为敌。为了吴国安全,不得不有其他措施,万一兵戎相见,恐怕对越国不利,希望越国思之再三。 允常岂是俯首听命之辈?再加上文种、范蠡巧舌如簧,反复夸耀楚国的强大、不可打败,越必须坚决助楚,届时吴败,远在荆地的楚国无暇东顾,必然会将吴地赠送越国作为酬劳,开疆拓土,在此一举;若助吴抗楚,楚国一灭,吴国接下来必然会侵吞越国,国破家亡,悔之莫及。 越王允常反复斟酌,考虑再三,决定不能造次,以免重蹈复辙,万全之计,还是暂守中立,以观大局。他婉言答复吴国使者,限于国内种种情况,暂难出兵,如若吴国固执己见,一定要就此对越国用兵的话,那将是“吴不信前日之盟,弃贡赐之国而灭其交亲”,同样希望吴国慎之又慎。而且根据当时星象学的测定,天上的岁星恰好与地下的吴越两个相呼应,这种岁星与国家呼应的现象表明,两国都可受到天命的保佑,但是二国中如有谁先动兵,就会反受其害。鉴于此,吴王阖闾在得到越王允常的答复后对是否用兵伐越举棋不定。这时,孙武以全朴素的唯物论思想批驳了天命观。孙武指出:“明君贤将,所以动而胜,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度。必取于人,知敌之情者也。”孙武的观点,最终得到了吴王的认可。 于是阖闾以伍子胥、孙武为将,移师南下,征讨越国 江南盛夏,一片葱郁,蛙声蝉鸣,掩不住金戈铁马之声。当时越国的疆域,已经越过了钱塘江,到达了今日嘉兴、平湖一线。允常毫不示弱,率师北上。两军在檇李(今浙江嘉兴县西南)对阵,展开了吴越史上从未有过的大规模厮杀。虽然<>上以精练得不能再精练的文字作记载:“辛卯.鲁昭公三十有二:夏,吴伐越。”但<>作了进一步阐述:“吴伐越,始用师于越也。”著名史学家杜预为此加注:“自此以前,虽疆事小争,未尝用大兵。”据史料分析,吴军并没有越钱塘江南下,战争的范围仅仅局限于今日嘉兴地区,也即是两国相交的边陲地带。 吴军在孙武的指挥下势不可当,越军当然不是对手。吴军本为削弱越国国势而来,所以除了在战场上大败越军以外,又在越国“大掠而回”。檇李一战,揭开了吴越之间长达三十七年生死之搏的大幕。

吴楚豫章之战 吴王阖闾七年(公元前508年)夏,桐国(今安徽省桐城县北)背叛了楚国。桐国的北面,原来有个小国舒鸠(今安徽舒城县),很早以前就被楚吞并了,因此舒鸠人十分怀恨楚国。孙武、伍子胥利用桐国背叛楚国之机,派出间谍前往舒鸠,唆使他们说:“如果你们想办法诳骗楚军来攻打我国,我军便佯装惧怕楚军,假意代楚伐桐,“使楚国对我不存戒心,这样就可以寻机消灭它。”舒鸠人为了报复楚国,便听从了吴国的误楚之计。他们编造了一套假情报,去欺蒙楚国。楚国君臣利令智昏,果然听信了舒鸠人的谎言,在这年秋天派令尹子常率大军伐吴。孙武、伍子胥领兵迎敌。二人谋划一番后,采用明攻和暗袭相结合的战术:一方面,大张旗鼓地调集水兵战船前往豫章,以迎击楚师;另一方面又暗集军队于巢地(今安徽巢县东北)。楚将子常得报吴军战船摆满桐国以南的江面,便误以为吴军胆怯,想用伐桐来讨好自己,于是把大军驻扎在豫章地区,静观事态的变化。这样,楚军从秋天一直驻扎到冬天,时间一长,士气便日益低落,防备自然也开始松懈。孙武抓准时机,率吴军突然包围了楚军,打得楚军猝不及防,落荒而逃。随后,又出其不意地攻克了巢邑,还俘虏了在巢邑驻守的楚公子繁。 这次对楚作战的胜利,又燃起了吴王阖闾进攻郢都的欲望,并故意激怒孙武和伍子胥说:“我想乘胜攻入郢都,灭掉楚国。如若不能,你们二位还有什么功劳可言?”但孙武、伍子胥二人仍然认为现在攻郢灭楚的时机还不成熟,举行如此重大的军事行动,决不可轻忽,以免劳而无功,反为人所制。二人劝吴王隐忍待机,吴王只好作罢,班师回国。这一仗,孙武以其诱敌、骄敌的谋略大获全胜,帮助吴王打通了入楚的通道,为吴国日后破楚战略计划的顺利实施创造了条件。 柏举之战 《史记·孙子吴起列传》中有:“(吴国)西破强楚,入郢;北威齐、晋,显名诸侯,孙子与有力焉!”这里所说的“西破强楚,入郢”一事,就是春秋末期周敬王十四年(公元前506年)爆发的著名的吴楚柏举之战。 吴国是春秋晚期勃兴于南方地区的一个国家,它在发展过程中,与南方地区的强国楚国产生了尖锐的矛盾,以至长期付诸武力,兵戎相见。从公元前584年第一次“州来之战”起,两国之间在短短的60余年时间里,曾先后发生过十次大规模的战争,其中吴军全胜六次,楚军全胜一次,互有胜负三次。总的趋势是,吴国逐渐由弱变强,开始占据战略上的主动地位。它终于导致了吴楚两国决定战争胜负的“柏举之战”。 吴王阖闾是一位英明有为的君主,他即位以后,励精图治,发展生产,改良吏治,整军经武:“立城郭,设守备,实仓廪,治兵库”,并大胆起用伍子胥、孙武、伯嚭等外来杰出军政人才,积极从事争霸大业。这时,西方的强楚,就成了吴国胜利前进道路上的最大障碍。换句话说,也就是只有在过去积小胜的基础上,从根本上打垮或削弱楚国,阖闾才能实现自己成为中原霸主的梦想。吴楚战略决战箭在弦上,势在必行。“吉人自有天助”,楚国当时的现状,为阖闾梦想得以实现提供了极为有利的契机。 进入春秋以来,楚同晋国长期征战,争霸中原,搞得民疲财竭,国力中衰。同时楚国内部政治黑暗,军事无能,民众怨愤,君臣离心,也给敌国创造了可乘之机。所以说,当时的楚国虽然貌似庞然大物,余威尚存,可其实早已是外强中干,是经不得风雨飘摇的,吴楚柏举之战前夕,楚国实际上已经处于战略上的被动地位了。 当然,从整体实力上来说,楚对吴还具有一定的优势。所以当公元前512年阖闾第一次提出大举攻楚的战略计划时,睿智的孙武即以“民劳,未可,待之”的理由加以劝阻。不过吴国君臣并未消极地守株待兔,他们的厉害,就在于他们从不消极等待敌方出现破绽,而是积极运用谋略,主动创造条件,完成敌我优劣对比的转换。为此,它首先伐灭楚国的羽翼——徐和钟吾这两个小国,为进而伐楚扫清道路。其次,也是更为重要的,是采用了伍子胥提出的“疲楚误楚”的高明战略方针。具体做法是,轮番出击,骚扰楚军,麻痹敌手。这一措施实行了六年有余,吴军先后袭击楚国的夷(今安徽涡阳附近)、潜(今安徽霍山东北)、六(今安徽六安北)等地,害得楚军疲于奔命,斗志沮丧。同时,吴军这种稍尝辄止、不作决战的做法,也给楚军造成错觉,误以为吴军的行动仅仅是“骚扰”而已,而忽视了吴军这些“佯动”背后所包藏的“祸心”,放松了应有的警惕,到头来栽了大跟斗。 公元前506年,给楚国致命一击的时机终于来到了。这年秋天,楚国大军围攻蔡国,蔡在危急中向吴国求救。另外,唐国国君也因愤恨于楚国的不断侵凌勒索,而主动与吴国通好,要求助吴抗楚。唐、蔡两国虽是蕞尔小国,但位居楚国的北部侧背,战略地位相当重要。吴国通过和它们结盟,遂可以实施其避开楚国正面,进行战略迂回、大举突袭,直捣腹心的作战计划。 同年冬天,吴王阖闾亲率其弟夫概和谋臣武将伍子胥、伯嚭、孙武等,倾全国3万水陆之师,乘楚军连年作战极度疲惫,东北部防御空虚薄弱之隙,进行战略奇袭,吴军溯淮水浩荡西进。进抵淮汭(今安徽凤台附近,一说今河南潢州西北)后舍舟登陆,以3500精锐士卒为前锋,在蔡、唐军配合导引下,兵不血刃,迅速地通过楚国北部大隧、直辕、冥阨三关险隘(在今河南信阳南),挺进到汉水东岸。取得“出其不意,攻其不备”的战略效果。这堪称实践孙武“以迂为直”原则的杰出典范。