第八组 清朝

2023-2024学年福建省莆田市八年级上册第一次月考历史学情检测模拟试题(含答案)

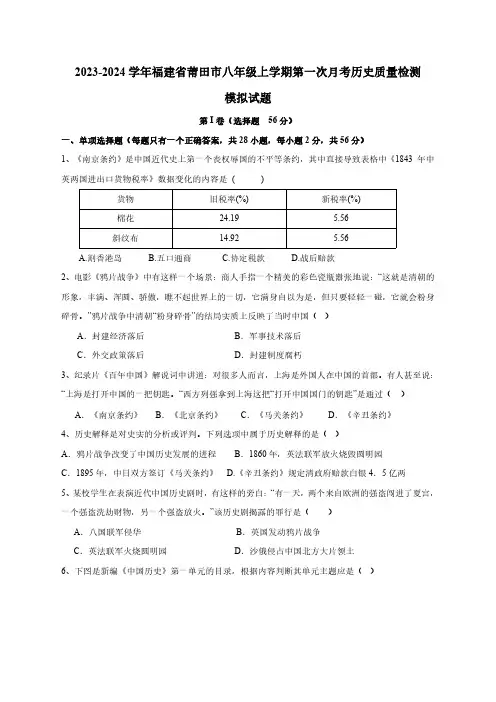

2023-2024学年福建省莆田市八年级上学期第一次月考历史质量检测模拟试题第I卷(选择题56分)一、单项选择题(每题只有一个正确答案,共28小题,每小题2分,共56分)1、《南京条约》是中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约,其中直接导致表格中《1843年中英两国进出口货物税率》数据变化的内容是()货物旧税率(%)新税率(%)棉花24.19 5.56斜纹布14.92 5.56A.割香港岛B.五口通商C.协定税款D.战后赔款2、电影《鸦片战争》中有这样一个场景:商人手指一个精美的彩色瓷瓶嚣张地说:“这就是清朝的形象,丰满、浑圆、骄傲,瞧不起世界上的一切,它满身自以为是,但只要轻轻一碰,它就会粉身碎骨。

”鸦片战争中清朝“粉身碎骨”的结局实质上反映了当时中国()A.封建经济落后B.军事技术落后C.外交政策落后D.封建制度腐朽3、纪录片《百年中国》解说词中讲道:对很多人而言,上海是外国人在中国的首都。

有人甚至说:“上海是打开中国的一把钥匙。

“西方列强拿到上海这把“打开中国国门的钥匙”是通过()A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》4、历史解释是对史实的分析或评判。

下列选项中属于历史解释的是()A.鸦片战争改变了中国历史发展的进程B.1860年,英法联军放火烧毁圆明园C.1895年,中日双方签订《马关条约》 D.《辛丑条约》规定清政府赔款白银4.5亿两5、某校学生在表演近代中国历史剧时,有这样的旁白:“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了夏宫,一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。

”该历史剧揭露的罪行是()A.八国联军侵华B.英国发动鸦片战争C.英法联军火烧圆明园D.沙俄侵占中国北方大片领土6、下图是新编《中国历史》第一单元的目录,根据内容判断其单元主题应是()A.近代化的探索B.资产阶级革命的开始C.中国开始沦为半殖民地半封建社会D.新民主主义革命的开始7、马克思说:俄国在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而比任何一个参战国在中国获得的好处都要多。

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机(24+3)【同步练习8】

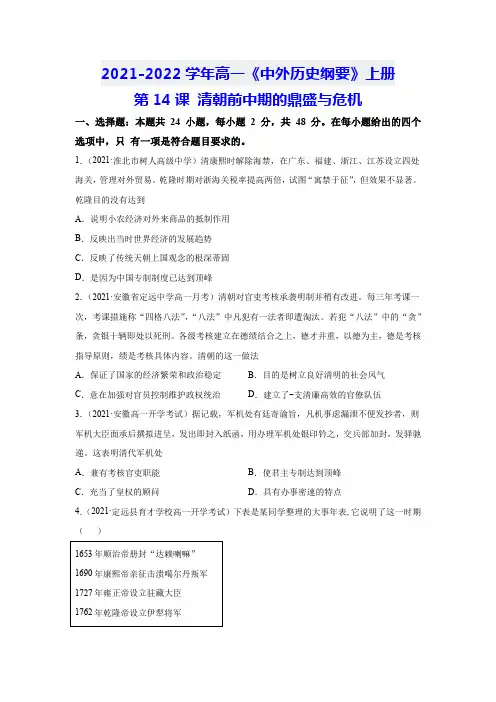

2021-2022学年高一《中外历史纲要》上册第14课清朝前中期的鼎盛与危机一、选择题:本题共24 小题,每小题 2 分,共48 分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.(2021·淮北市树人高级中学)清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。

乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著。

乾隆目的没有达到A.说明小农经济对外来商品的抵制作用B.反映出当时世界经济的发展趋势C.反映了传统天朝上国观念的根深蒂固D.是因为中国专制制度已达到顶峰2.(2021·安徽省定远中学高一月考)清朝对官吏考核承袭明制并稍有改进。

每三年考课一次,考课措施称“四格八法”,“八法”中凡犯有一法者即遭淘汰。

若犯“八法”中的“贪”条,贪银十辆即处以死刑。

各级考核建立在德绩结合之上,德才并重,以德为主,德是考核指导原则,绩是考核具体内容。

清朝的这一做法A.保证了国家的经济繁荣和政治稳定B.目的是树立良好清明的社会风气C.意在加强对官员控制维护政权统治D.建立了-支清廉高效的官僚队伍3.(2021·安徽高一开学考试)据记载,军机处有廷寄谕旨,凡机事虑漏泄不便发抄者,则军机大臣面承后撰拟进呈,发出即封入纸函,用办理军机处银印钤之,交兵部加封,发驿驰递。

这表明清代军机处A.兼有考核官吏职能B.使君主专制达到顶峰C.充当了皇权的顾问D.具有办事密速的特点4.(2021·定远县育才学校高一开学考试)下表是某同学整理的大事年表,它说明了这一时期()A.清朝面临严重的民族危机B.康乾时期君主专制不断加强C.抗击外国侵略战绩卓著D.统一多民族国家进一步巩固5.(2021·合肥滨湖寿春中学高一期末)如表14—17世纪中欧对比,据此如表分析,对比欧洲,明朝“并没有什么长进”的根源在于A.闭关锁国不利于长期发展B.小农经济已失去活力C.军事方面处于冷兵器时代D.君主专制的空前强化6.(2021·安徽宿州市·高一期末)下面是某高一学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应依次填写的是A.西域都护府宣政院行都指挥使司伊犁将军B.安西都护府宣政院驻藏大臣奴儿干都司C.西域都护府宣政院驻藏大臣伊犁将军D.北庭都护府宣政院行都指挥使司驻藏大臣7.(2021·安徽高一期末)有学者指出,清代军机处“事无不总,名实不相符”,且“相沿百余年不改”。

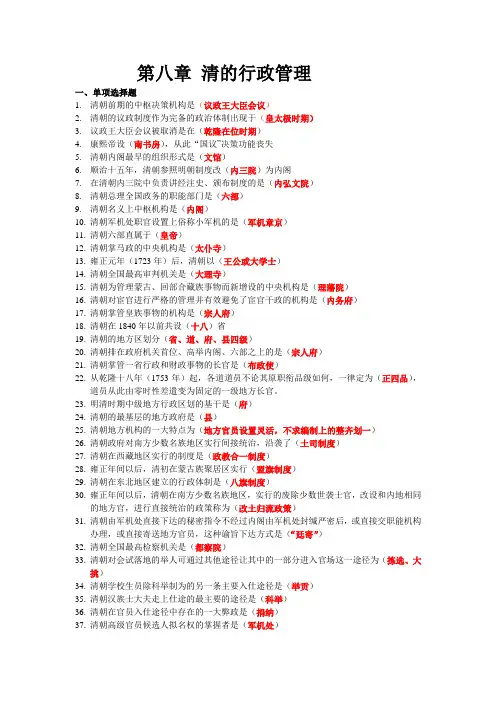

中国行政史复习资料【第八章】

第八章清的行政管理一、单项选择题1.清朝前期的中枢决策机构是(议政王大臣会议)2.清朝的议政制度作为完备的政治体制出现于(皇太极时期)3.议政王大臣会议被取消是在(乾隆在位时期)4.康熙帝设(南书房),从此“国议”决策功能丧失5.清朝内阁最早的组织形式是(文馆)6.顺治十五年,清朝参照明朝制度改(内三院)为内阁7.在清朝内三院中负责讲经注史、颁布制度的是(内弘文院)8.清朝总理全国政务的职能部门是(六部)9.清朝名义上中枢机构是(内阁)10.清朝军机处职官设置上俗称小军机的是(军机章京)11.清朝六部直属于(皇帝)12.清朝掌马政的中央机构是(太仆寺)13.雍正元年(1723年)后,清朝以(王公或大学士)14.清朝全国最高审判机关是(大理寺)15.清朝为管理蒙古、回部合藏族事物而新增设的中央机构是(理藩院)16.清朝对宦官进行严格的管理并有效避免了宦官干政的机构是(内务府)17.清朝掌管皇族事物的机构是(宗人府)18.清朝在1840年以前共设(十八)省19.清朝的地方区划分(省、道、府、县四级)20.清朝排在政府机关首位、高举内阁、六部之上的是(宗人府)21.清朝掌管一省行政和财政事物的长官是(布政使)22.从乾隆十八年(1753年)起,各道道员不论其原职衔品级如何,一律定为(正四品),道员从此由零时性差遣变为固定的一级地方长官。

23.明清时期中级地方行政区划的基干是(府)24.清朝的最基层的地方政府是(县)25.清朝地方机构的一大特点为(地方官员设置灵活,不求编制上的整齐划一)26.清朝政府对南方少数名族地区实行间接统治,沿袭了(土司制度)27.清朝在西藏地区实行的制度是(政教合一制度)28.雍正年间以后,清初在蒙古族聚居区实行(盟旗制度)29.清朝在东北地区建立的行政体制是(八旗制度)30.雍正年间以后,清朝在南方少数名族地区,实行的废除少数世袭士官,改设和内地相同的地方官,进行直接统治的政策称为(改土归流政策)31.清朝由军机处直接下达的秘密指令不经过内阁由军机处封缄严密后,或直接交职能机构办理,或直接寄送地方官员,这种谕旨下达方式是(“廷寄”)32.清朝全国最高检察机关是(都察院)33.清朝对会试落地的举人可通过其他途径让其中的一部分进入官场这一途径为(拣选、大挑)34.清朝学校生员除科举制为的另一条主要入仕途径是(举贡)35.清朝汉族士大夫走上仕途的最主要的途径是(科举)36.清朝在官员入仕途径中存在的一大弊政是(捐纳)37.清朝高级官员候选人拟名权的掌握者是(军机处)38.清朝鉴举被称为异途出身的入仕途径是(捐纳)39.清朝的初任官先使用三年,称职后方实授职,此即(署职)40.清朝地方官中被破格提升的对象是(卓异官)41.清初对地方官的考察称(大计)42.清初对京官的考察称为(京察)43.规定一般官府从年底阴历十二月二十日封印,到次年正月二十日开印,休假长达一个月的是(清朝)44.清朝养廉银的发放对象是(地方官)二、多项选择题1.明清两代与内阁关系密切的中央机构有(翰林院、通政司)2.清朝的内三院包括(内国史院、内秘书院、内弘文院)3.以下机构所掌执事于礼部有密切关系的有(太常寺、光禄寺、鸿胪寺)4.清朝宗人府的具体职责是(掌管皇族属籍、籑修“玉牒”、掌管宫廷事务、审理皇族内部的事务诉讼案件)5.清朝总督的权利包括(拥有文职道府以下的人事任免权、拥有武职副将以下的人事任免权、拥有对所属文官的监察权、拥有制定一省行政法规的权利、拥有一定的对外交涉权利)6.清朝巡抚的具体职掌有(考察全省地方官员、主管本省关税盐务和漕运、监督乡试、主持武科考试、战时督理粮饷)7.清朝道员的主要职责是(协助督抚及布、按二司管理地方政务;监督所属府、州、县)8.清朝官员任用制度的名族歧视色彩表现在(汉人做官大部分只能通过科举;在科举考试中分满、汉两榜;一些特殊机构完全不用汉人;即使在实行满、汉复职制度的机构中,政务决定权也多由满官掌握;实行官缺制,以确保满族贵族在政权中的优越地位)。

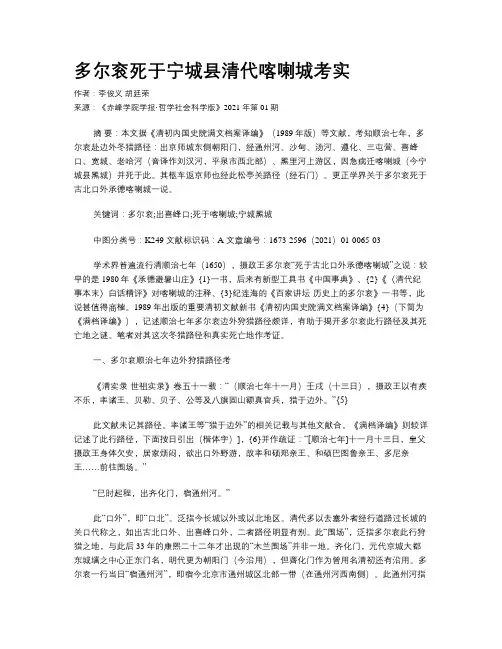

多尔衮死于宁城县清代喀喇城考实

多尔衮死于宁城县清代喀喇城考实作者:李俊义胡廷荣来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2021年第01期摘要:本文据《清初内国史院满文档案译编》(1989年版)等文献,考知顺治七年,多尔衮赴边外冬猎路径:出京师城东侧朝阳门,经通州河、沙甸、汤河、遵化、三屯营、喜峰口、宽城、老哈河(音译作刘汉河,平泉市西北部)、黑里河上游区,因急病迁喀喇城(今宁城县黑城)并死于此。

其柩车返京师也经此松亭关路径(经石门)。

更正学界关于多尔衮死于古北口外承德喀喇城一说。

关键词:多尔衮;出喜峰口;死于喀喇城;宁城黑城中图分类号:K249 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)01-0065-03学术界普遍流行清顺治七年(1650),摄政王多尔衮“死于古北口外承德喀喇城”之说:较早的是1980年《承德避暑山庄》{1}一书,后来有新型工具书《中国事典》、{2}《〈清代纪事本末〉白话精评》对喀喇城的注释、{3}纪连海的《百家讲坛·历史上的多尔衮》一书等,此说甚值得商榷。

1989年出版的重要清初文献新书《清初内国史院满文档案译编》{4}(下简为《满档译编》),记述顺治七年多尔衮边外狩猎路径颇详,有助于揭开多尔衮此行路径及其死亡地之谜。

笔者对其这次冬猎路径和真实死亡地作考证。

一、多尔袞顺治七年边外狩猎路径考《清实录·世祖实录》卷五十一载:“(顺治七年十一月)壬戌(十三日),摄政王以有疾不乐,率诸王、贝勒、贝子、公等及八旗固山额真官兵,猎于边外。

”{5}此文献未记其路径。

率诸王等“猎于边外”的相关记载与其他文献合。

《满档译编》则较详记述了此行路径,下面按日引出(楷体字)],{6}并作疏证:“[顺治七年]十一月十三日,皇父摄政王身体欠安,居家烦闷,欲出口外野游,故率和硕郑亲王、和硕巴图鲁亲王、多尼亲王……前往围场。

”“巳时起程,出齐化门,宿通州河。

”此“口外”,即“口北”。

泛指今长城以外或以北地区。

穿越时空历史PPT

出家的 顺治帝

顺治帝出家的寺庙

吴三桂(1612年6月8日-1678年10月2日),字长伯,一字月所,明朝辽 东人,祖籍江南高邮(今江苏省高邮市),锦州总兵吴襄之子,祖大 寿外甥。明末清初著名的政治、军事人物。明崇祯时为辽东总兵, 封平西伯,镇守山海关。崇祯皇帝登基,开武科取士,吴三桂夺得 武科举人。不久,吴三桂又以父荫为都督指挥 。 崇祯十七年(1644年)降清,在山海关大战中大败李自成,封平西王。 顺治十六年(1659年),吴三桂镇守云南,引兵入缅甸,迫缅甸王交 出南明永历帝。康熙元年(1662年),吴三桂杀南明永历帝于昆明。 同年,晋封为平西亲王,与福建靖南王耿精忠、广东平南王尚可喜 并称三藩。 康熙十二年(1673年),下令撤藩。吴三桂自称周王、总 统天下水陆大元帅、兴明讨虏大将军,发布檄文,史称“三藩之 乱”。 康熙十七年(1678年),吴三桂在衡州(今衡阳市)登基为皇帝,国号大 周,建都衡阳。建元昭武,同年秋在衡阳病逝。追谥为开天达道同 仁极运通文神武高皇帝。其孙吴世璠支撑了三年之后被清军攻破昆 明,三藩之乱遂告结束。

康 熙 通宝

康 熙 皇 帝

爱新觉,清朝第五位皇帝,定都 北京后第三位皇帝,康熙帝第四子,母为孝恭仁皇后,即德妃乌雅 氏。康熙三十七年(1698年)封贝勒;康熙四十八年(1709年)胤 禛被封为雍亲王。在二废太子胤礽之后,胤禛积极经营争夺储位, 康熙六十一年(1722年)十一月十三日,康熙帝在北郊畅春园病逝, 他继承皇位,次年改年号雍正。 雍正帝在位期间重整机构并且对吏治做了一系列改革。如为加强对 西南少数民族的统治,实行改土归流。并且大力整顿财政,实行耗 羡归公等。特别是雍正七年(1729年)出兵青海,平定罗卜藏丹津 叛乱。同时设置军机处加强皇权。雍正帝在位期间,勤于政事,自 诩“以勤先天下”、“朝乾夕惕”。他的一系列社会改革对于康乾 盛世的连续具有关键性作用。雍正十三年(1735年)去世,庙号世 宗,谥号敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝, 葬清西陵之泰陵,传位其第四子弘历。

清朝详细介绍

清朝详细介绍清朝(公元1616年~公元1911年)是由女真族(满族)建立起来的封建王朝,它是中国历史上继元朝之后的第二个由少数民族统治中国的时期,也是中国最后一个封建帝制国家。

自此之后,中国脱离了帝制而转入了民主革命时期。

女真族是满族的前身,长期居住在今黑龙江一带,以畜牧渔猎为生。

明朝后期,在女真族出现了一位出色的领袖--爱新觉罗·努尔哈赤;在他的统治下,女真族迅速崛起。

公元1616年,努尔哈赤在赫图阿拉建立"后金",脱离了明朝的统治;虽然明朝多次派兵攻打女真族,但都被击败。

公元1636年,努尔哈赤之子皇太极在沈阳改国号为清,正式开始了灭明的战争。

明崇祯帝十七年,李自成攻克北京后,远在山海关的总兵吴三桂以为明帝报仇为名引清兵入关。

此时皇太极已死,其子世祖福临在摄政王多尔衮的辅佐下,于同年五月攻占北京,四个月后清朝将都城迁至北京,开始了它在关内的统治。

世祖顺治皇帝在位的十几年里,清朝的统治者一直忙于消灭李自成的部队及一些明朝的残余力量。

到顺治十八年,吴三桂率军入缅,消灭了明朝最后一支力量,清朝才彻底征服了中国。

明朝降将吴三桂、耿仲明、尚可喜三人因灭明有功,分别被封为云南、福建、广东的藩王。

公元1662年,顺治帝薨,其子玄晔在辅政大臣敖拜、索尼、苏克萨哈等人的辅佐下登基即位,年号康熙,是为清圣祖。

康熙皇帝是我国历史上著名的皇帝之一,他在位的六十一年是清朝发展最快的一段时期。

康熙即位之初,朝政一直由辅政大臣主持,致使敖拜结党营私,严重危害了皇帝的统治。

康熙八年,年仅十六岁的康熙成功的翦除敖拜及其党羽,开始亲政,先后平定了"三藩"叛乱、准葛尔部叛乱、西藏叛乱;招抚台湾郑氏家族;击溃进入东北的沙俄军,与之签定《尼布楚条约》,使得清朝的统治得以加强。

在经济方面,康熙帝废除原先满人执行的圈地制度,并且鼓励开荒,兴修水利,减少农民的赋税,使耕者有其田,大大加速了农业的发展。

1第19课清朝前期社会经济的发展共39张PPT

材料二:

年代

耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年)

5 493 576

1685年(康熙二十四年)

6 078 430

1724年(雍正二年)

6 837 914

1766年(乾隆三十一年)

7 414 495

(2)1661年到1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化

是由哪些因素导致的?

提示:耕地面积迅速增加。清初的统治者重视农业生产, 大力推行垦荒政策。

第三十第八三页十,八编页辑于,星编期辑五于:星二期十六三点:十四十八四点分四。十二分。

(5)结合所学知识回答,人口的增长产生了哪些消极影响?

提示:人地矛盾尖锐,水土流失严重,造成社会压力, 影响了经济的持续发展。

第三十第九三页,十编九辑页于星,期编五辑:二于十星三期点 四六十:四十分。八点 四十二分。

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

第二第页二,页编,辑编于辑星于期星五期:六二:十十三八点点四十四四十分二。分。

学习目标

1.了解清朝农业生产的恢复和发展的 史实。

2.掌握清朝手工业和商业的发展的基 本史实。 3.理解清朝人口的增长的原因和表现

。

第三页第,三编页辑,于编星期辑五于:星二期十六三:点十四八十点四分四。十二分。

阅读“农业生产的恢复和发展”一目,思考下列问题:

1.清初,农业生产恢复和发展的背景是什么? 2.农业生产恢复和发展的原因是什么? 3. 清初农业发展表现在哪? 4清朝前期,农业生产的发展有何意义/作用?

第四第页四,页编,辑编于辑星于期星五期:六二:十十三八点点四十四四十分二。分。

一、兴盛的基础——农业生产的恢复和发展 1.背景:

清四川绵竹诗人李德扬《叙乐同全集》考略

甘肃省通渭县图书馆收藏有一部清道光至咸丰年间刻本《叙乐园全集》,为清朝四川绵竹李德扬所辑李氏家族三世及诗社同人的诗集。

包括《清芬汇稿》5卷(《戏䌽堂诗存》1卷,《慕高吟草》1卷,《梦湘吟馆遗稿》3卷),《同声诗集》正文12卷加卷首前编1卷后编1卷尾1卷总共15卷,《新春杂咏诗》1卷,《秋海堂唱和诗》正文2卷加续1卷总共3卷,《听花吟馆诗稿》52卷,《游蓥华山诗草》1卷,共计5种77卷。

此全集主要以唱和诗为主,收集了乾隆至咸丰时期近百年间四川文人学士及部分在蜀官宦的大量诗作。

同时,还收集了四川籍及寓居四川的女性诗作,是研究清代四川诗歌创作特别是四川女性诗歌创作不可或缺的重要资料。

此刻本是牛树梅藏书,牛氏为其所撰序的手稿附于其内,因此,此书兼具重要的文献价值与文物价值。

此书流传甚少,多以零种传世,各类书目著录讹误较多,且至今未能引起学界关注。

一、李德扬及其家族情况据《李价臣先生墓表》所述,李蕃先世系出于甘肃陇西李氏,崇祯末避兵乱而家谱遗失,高祖以上无可考。

清朝初,迁居于四川平武,至曾祖李连章,由平武县又迁居于绵竹县南李家庵,生六子;祖李梁芳,字玉隆,生三子,即李朝栋、李朝梁、李朝举,仲子李朝梁,即李蕃之父;李朝梁,字云蟠,生三子,即李睿、李藩,李枢。

李藩生二子,即李先根、李先本。

李先本即李德扬之父。

李德扬一族书香传世,以文章科举世其家,至李德阳共六世,有举人4人,其中李藩为解元、贡生3人、秀才14人,李朝栋、李朝梁均因子贵清四川绵竹诗人李德扬《叙乐园全集》考略魏丽霞王维平(通渭县图书馆,甘肃通渭743300)[摘要]甘肃省通渭县图书馆收藏有一部清道光至咸丰刻本《叙乐园全集》,为清朝四川绵竹李德扬所辑李氏家族三世及诗社同人的诗集,其中大部分为乾隆至咸丰百余年间所作唱和词,共5种77卷。

本文考述了绵竹李氏家族源流,《叙乐园全集》每种书的成书经过及存世流传情况,并分析其重要的文献价值。

同时,此书又为牛树梅藏书,牛氏为此集所撰序之手稿尚附在书内,因而亦具文物价值。

清朝八旗的常识

清朝八旗的常识清朝八旗的常识大全众所周知,八旗制度既是军事组织又是农业生产组织,是一种兵农合一的制度。

下面小编为您收集整理了清朝八旗的常识,希望对您有帮助!八旗是清太祖努尔哈赤独创的一种“军政合一”、“寓兵于民”的组织,遇有征伐,抽调旗下甲士组成军队,即通常所说的八旗兵;同时它又是政权组织,具有管理旗下人民户籍、田土、赋役、教养、诉讼、婚姻等广泛职能。

清人关前,凡人均隶于八旗,可以说旗外无兵无民,八旗的重要性自不待言;就是入关以后,清统治者仍视八旗为国家根本,以八旗禁旅卫护京师,驻防冲要大城。

清朝八旗的常识八旗的前身中国清代满族的社会组织形式。

满族的先世女真人以射猎为业,每年到采捕季节,以氏族或村寨为单位,由有名望的人当首领,这种以血缘和地缘为单位进行集体狩猎的组织形式,称为牛录制。

总领称为牛录额真(牛录意为大箭;额真,又称厄真,意为主)。

八旗的建立努尔哈赤在统一女真各部的战争中,取得节节胜利。

随着势力扩大,人口增多,他于明万历二十九年(1601)建立黄、白、红、蓝四旗,称为正黄、正白、正红、正蓝,旗皆纯色。

四十三年,努尔哈赤为适应满族社会发展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了八旗制度,即在原有的四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗(镶,俗写亦作厢)。

旗帜除四正色旗外,黄、白、蓝均镶以红,红镶以白。

把后金管辖下的所有人都编在旗内。

八旗的分类清朝的八旗分为满洲八旗,蒙古八旗和汉军八旗,其中满洲八旗,蒙古八旗的主体是骑兵,他们的普通士兵分为三个等级,马兵,战兵和守兵,军饷依次降低。

普通的满洲八旗,蒙古八旗男子十岁开始每三年可以参加考试,达标为守兵,享有军饷,以后每三年可以参加晋级考试,考试合格升入高一级,增加军饷。

马兵,战兵和守兵是等级而不管你是否骑马。

汉军八旗也叫乌真超哈(重装部队)其主要是炮兵。

八旗的方位清代的八旗军,包括八旗满洲、蒙古、汉军在行军、驻营时所居的位置是固定的。

据说是依“五行相克”说制订的。

人教版五年级上册第五八单元基础知识

第五八单元基础知识看拼音写词语yuǎn zhēnɡ diǎn lǐ wěi yuán xiã shānɡ wài bīn ()()()()()huì jíàn zhào yù dìnɡ pái li bō lànɡ()()()()()bào fāàn shēnɡ fân dîu zhuānɡ yán xuān ɡào ()( ) ( ) ( ) ( )huān hū diàn niǔ sù lì zhān yǎnɡ sù jìnɡ( ) ( ) ( ) ( ) ( )piāo fú xuǎn jǔ qí bīnɡɡāo cháo cì xù( ) ( ) ( ) ( ) ( )ɡuānɡ mínɡ bï wùɡuǎn ɡînɡ chǎnɡ sì miàn bā fānɡ( ) ( )( ) ()mǎn qiānɡ nù huǒ zhǎn dīnɡ jiã tiě wàn shuǐ qiān shān()()()sì miàn bā fānɡ pái shān dǎo hǎi()()第五单元一、根据课文内容填空。

1、中华汉字,()。

传播文明,()。

连缀成句,()。

书法字体,各具特长。

篆书隶书,()。

行书(),正楷()。

狂草(),()。

对联形式,()。

左右(),能()能()。

既便(),又供()。

2、在书法家的笔下,汉字更能生发出()的变化,或(),或(),或(),或()。

它们自身就有一种智慧的力量,一个()天地,任你尽情()。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二 男 子 官 服 与 民 服

马甲

清朝男式马甲有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种 款式。除多纽式无领外,其余都有立领。多纽式的马甲在前身 腰部有一排横列的纽扣,穿脱很方便。马甲四周和襟领处都镶 异色边缘。

二 男 子 官 服 与 民 服

裤子

清朝男子已不着裙,而普遍穿裤,中原一带男子穿宽腰长裤,系脚带, 西北一带地区因天气寒冷外加套裤,江浙地区则有宽大的长裤和柔软 的于膝下收口的灯笼裤。

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

清代满族妇女服饰马甲,或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。 清代满族妇女所穿的旗装长袍外面常加罩一件马甲,这是满族妇 女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样,也有大襟、一字 襟、对襟及琵琶襟等形制,长度多到腰际,并缀有花边。本图为 一字襟马甲(传世实物)。

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

裙

清代汉族妇女服饰清代妇女服饰中,裙子除朝裙外,一般妇女的 裙子没有什么规定。清初崇尚“百裥裙”。在康熙、乾隆年间又 流行“凤尾裙”。到咸丰、同治年间又出现一种叫“鱼鳞百裥 裙”。到中期以后,有用西洋印花布为裙,此外还有“凤凰裙”、 “百蝶裙”等。在汉族妇女中,红裙仍为喜庆时所穿着。婚嫁、 节日庆典都可穿用

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

云肩

清代命妇礼服云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有,为 四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼 服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻,恐怕衣服肩部被发髻 油腻沾污,故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩,制作精美, 有的剪裁为莲花形,或结线为缨珞形,周围垂有排须。慈禧所 用的云肩,有的是又大又圆的珍珠缉成的,一件云肩用3500颗 珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

服饰的面料

主要有绫

锦

绸

罗 绢 葛

刻丝

纳纱等

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

上衣

汉女平时穿袄裙,披风等,上衣由内到外: 肚兜—贴身小袄—大袄—坎肩—披风

清代汉族妇女服饰清代嘉庆、道光之前,汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制,以衫裙为主。 乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主,式样比较宽大,长度一般在膝下。嘉道以后, 镶有花边的衣衫趋于窄小,长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心。下身除穿裙外, 也有穿裤子的。长袄的特点是在领低及袖口镶有宽花边为装饰,并且不同时期袖子流行的 宽窄也不一样,时而流行宽,时而流行窄

二 男 子 官 服 与 民 服

文官补子

一品文官仙鹤补子

二品文官锦鸡补服

三品文官孔雀补服 四品文官鸳鸯补服

六品文官鹭鸶补服

七品文官鸂鶒补服

八品文官鹌鹑补服 九品文官蓝雀补服

二 男 子 官 服 与 民 服

武官补子

一品武职麒麟补服

二品武职狮子补服

三品武职豹补服

四品武职虎补服

五品武职熊罴补服

六品武职彪补服 七八品武职犀牛补服 九品武职海马补服

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

饰物

清代挂件清代的佩饰种类及样式都很多, 形状小巧,材质多样,有翠玉、青金石、 金嵌绿松石、檀香木、金铂、金星石珐琅、 珊瑚、玻璃等等不同材料。另外还有各种 各样的刺绣小品,其中有香囊、香袋、扇 套、眼镜盒、表带、火镰袋、斋戒牌等。 这些都是清代佩挂在腰间的佩饰,无论男 女都作为随身携带的赏玩之物,晚清尤为 盛

二 男 子 官 服 与 民 服

纽脚

纽头

纽环

清代纽头有球形,莲蓬型,瓜 型和钱币型等几种,以球形为 最多,是清代纽头的主要形式。 在衣服上无论是大襟,琵琶襟 还是对襟,5粒扣是最常见的 一种。

纽脚

紐套

纽襻

二 男 子 官 服 与 民 服

冠饰

冠按款式分为朝冠,吉服冠,行冠,常服冠等。 礼帽俗称“大帽子”,其制有二式: 一为冬天所戴,名为暖帽;一为夏天所戴,名为凉帽。 暖帽的形制,多为圆型, 周围有一道檐边,材料多为皮制,也有用呢制、缎制及布制的, 视其天气变化而定。

概述

四 服 饰 的 特 点

审美交融与传承

新古典主义的展现

民俗符码与意象

四 服 饰 的 特 点

概述

清代晚期女装图案在纹饰、色彩、构图上都变得越来越精细、 艳丽和繁复,形成了特定的装饰语言。同时在清末,满、汉两族女 装图案在装饰风格上产生了相互融合的美

清代服饰研究报告

第八小组

一

二 清 代 子 入 关 前 与 及 统 服 汉 女 子 对 服 服 饰 的 改 制 装 一 后 民 满 服 的 官 融 合 于 男 趋

三 服 饰 的 特

四 五 概 述 与 小 点 结

清 代 服 饰 研 究 报 告

•

一

清 代 入 关 前 及 统 一 后 对 服 饰 的 改 制

概述

二 男 子 官 服 与 民 服

门襟 冠饰 补服 行褂 马甲 裤子 鞋

二 男 子 官 服 与 民 服

概述

代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等 男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制 服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。

二 男 子 官 服 与 民 服

行褂

行褂又称“马褂”。清代建国后,将马褂定为皇帝和王公百官、八旗 将士的出行服装之一,官称“行褂”。行褂的颜色依穿用者的身份地 位而定:皇帝及御前大臣、领侍卫内大臣、内廷王大臣、侍卫什长等 扈从大臣为明黄色,即所谓“黄马褂”;亲王、郡王以下文武品官为 石青色;八旗中正黄、正白、正红、正蓝四旗官兵,分别为金黄、白、 红、蓝色;镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗官兵,分别为红边金黄色、 红边白色、白边红色、红边蓝色。其中皇帝所穿黄马褂又称“黄褶”, 多用绸缎或纱制作,不加花纹彩绣。黄马褂除供皇帝和近臣穿用外, 还可赏赐给立有功劳的文臣武将,叫作“赏穿黄马褂”。赏穿者的事 迹要载入史册,因此赏穿黄马褂是一种极高的荣誉。

B.易服

剃发易服的严厉措施,实际上是民族压迫,在当时上升为主要矛盾

一

清 代 入 关 前 及 统 一 后 对 服 饰 的 改 制

为了缓和这种反抗的斗争, 清王朝接纳了“十从十不从”的建议

男从女不从 生从死不从 官从隶不从 老从少不从 儒从而释道不从 娼从而优伶不从 仕宦从婚姻不从 阳从阴不从 仕官从而婚姻不从 国号从而官号不从 役税从而语言文字不从

二 男 子 官 服 与 民 服

鞋

公服着靴,便服着鞋,有云头,双梁,扁头等式样 靴在早期一般士民是不能穿着的,到宣统见,很多绅士,富商, 学界人物都喜欢穿着

概述

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

上衣 裙 裤子 云肩 饰物 发型 鞋

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

概述

清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正 时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服 渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚 清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵 大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把 头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期 主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所 仿用。

二 男 子 官 服 与 民 服

门襟

清代服饰里衣襟以纽襟系扣代替了汉族惯用的绸带 纽扣是服装的重要组件,能起到闭合服装和固定服装开襟的作用, 中国的纽扣出现时间相对比较迟,可认为由系带等其他闭和发展 演化而成,到清代已经发展成熟,且与其它必和系统有着重要的 意义,清代门襟的闭合系统是清代服饰研究的一个重要组成部分。 清代服饰门襟的闭合件常见的有3类: 襟带,纽扣和纽襟 根据闭合件的不同,清代服饰可分为: 襟带式,纽襟式,纽扣式和综合式

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

清代宫廷妇女服饰氅衣为清代的妇女服饰,氅衣与衬衣款式大同小 异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣 则左右开衩开至腋下,开衩的顶端必饰有云头,且氅衣的纹样也更 加华丽,边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多,并有各自的含义。 大约在咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越 多,有“十八镶”之称。这种装饰风尚,一直到民国期间仍继续流 行。此图为晚清葡萄紫纳绣折枝栀子,金团寿纹加镶滚氅衣,袖口 内缀接袖头

清代的祖先满族,原居于我国东北的长白山一带 以“爱新觉罗”氏为姓,爱新即满洲语“金”的意思

建立满朝时,南方大部分还在明代统治者的势力中,人民 反抗力量起伏不定,因为在上层建筑领域内的制度和服饰 方面,还保持着民族间的暂时妥协。

等第二年政权稳定政权初步巩固,接着发生了服饰上的大变革

A.严令汉族臣民依照满族的制度剃发留辫

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

发饰

妇女发式:满族妇女发式繁多,风彩宜人

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

髻的样式和名称很多,诸如大盘头,大蓬头,架子头,老样子等,但 唯有两把头的样式,才是满族妇女的典型发式。两把头就是把头发束 在头顶,分成两络,在头顶上梳成一个横长式的发髻,再将后面的余 发绾成一个燕尾式的扁髻,压在后脖领儿上。

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

清代命妇礼服霞帔是宋代以来妇女的命服,随品级的高低而不同。 《格致镜原》引《名义考》中称:“今命妇衣外以织文一幅,前后 如其衣长,中分而前两开之,在肩背之间,谓之霞帔。”明代霞帔 就是这种形式。清代命妇礼服,承袭明朝制度,以凤冠、霞帔为之。 清代霞帔演变为阔如背心,霞帔下施彩色旒苏,是诰命夫人专用的 服饰。中间缀以补子,补子所绣样案图纹,一般都根据其丈夫或儿 子的品级而定,唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹

三 趋 于 融 合 的 满 汉 女 子 服 装

在满族上层妇女的发髻上,往往还戴有一顶形似扇形的冠,一 般用青索缎或青直经纱或青绒作成,俗称旗头。