城中村成因的探析——以广州市石牌村为例的研究

城中村——城市孤岛的形成与生存

城中村——城市孤岛的形成与生存——基于《雅典宪章》、《马丘比丘宪章》及相关理论的城中村分析引言:通过阅读《雅典宪章》和《马丘比丘宪章》,其对人居环境的舒适和游憩交通的要求让我想起了现代城市发展中并不符合这些要求的区域,这些区域成为了较大的城市问题,比如城中村,城中村是快速城市化过程中,游离于现代城市管理之外,生活水平低下的居民区,这种住区类似于国外的贫民窟却又有着鲜明的中国特色,它是城市的一片孤岛,不仅是建筑外表的孤岛,也是经济的孤岛,文化的孤岛,治安的孤岛。

中国很多城市化程度较高的城市都存在城中村,城中村人口杂乱,不便于管理,因此其治安形势严峻,同时规划滞后,违章建筑不但与周围环境不和谐,且存在安全隐患,城中村基础设施不完善、卫生条件差,有碍城市景观。

城中村的生存与发展问题,已经成为很多城市亟待解决的一个城市问题。

本文的出发点为城市化的影响,包括城市化的相关理论和城市问题。

从理论视角解释城中村问题的形成原因以及初步的改造方案。

选择范例地点为广州市石牌村。

一、相关理论基础1、城中村形成所用理论快速城市化一般指人口向城市地区集聚的过程和乡村地区转变为城市地区的过程,快速城市化即城市化速度较快且城市化水平较高。

集聚效应“集聚效应”是指各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果以及吸引经济活动向一定地区靠近的向心力,是导致城市形成和不断扩大的基本因素。

城乡二元结构制度发展中国家普遍地存在着城乡二元结构,这种二元结构是发展中国家在实现工业化、城市化过程中自然出现的现象。

我国的二元结构则受集中式计划经济体制和优先发展重工业的工业化战略偏差制约,表现出与其他发展中国家不同的特殊性。

一方面,政府通过计划或行政手段(而不是通过行政机制)来汲取农业剩余,实现高积累,然后再通过政府计划拨入城市工业部门;另一方面,为尽可能降低“城市化成本”,实现低消费,政府又要最大限度地把农民固化在农业上,这样既可以防止农民自发流入城市对城市基础设施造成冲击,又可以让农民为工业化生产更多的农业剩余。

广州最大的城中村

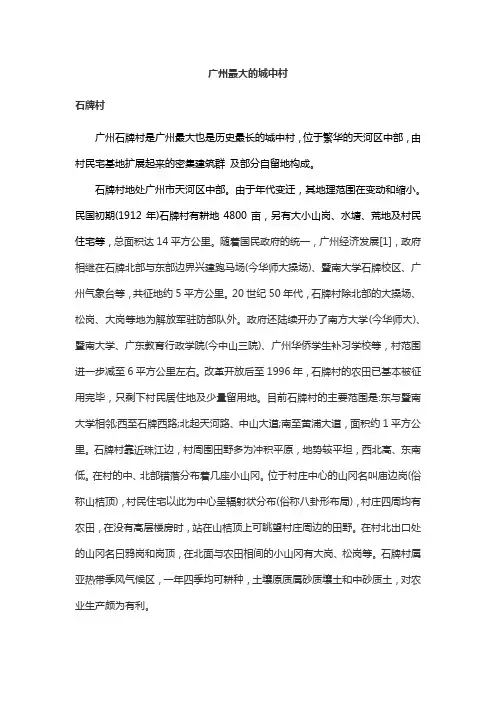

广州最大的城中村石牌村广州石牌村是广州最大也是历史最长的城中村,位于繁华的天河区中部,由村民宅基地扩展起来的密集建筑群及部分自留地构成。

石牌村地处广州市天河区中部。

由于年代变迁,其地理范围在变动和缩小。

民国初期(1912年)石牌村有耕地4800亩,另有大小山岗、水塘、荒地及村民住宅等,总面积达14平方公里。

随着国民政府的统一,广州经济发展[1],政府相继在石牌北部与东部边界兴建跑马场(今华师大操场)、暨南大学石牌校区、广州气象台等,共征地约5平方公里。

20世纪50年代,石牌村除北部的大操场、松岗、大岗等地为解放军驻防部队外。

政府还陆续开办了南方大学(今华师大)、暨南大学、广东教育行政学院(今中山三院)、广州华侨学生补习学校等,村范围进一步减至6平方公里左右。

改革开放后至1996年,石牌村的农田已基本被征用完毕,只剩下村民居住地及少量留用地。

目前石牌村的主要范围是:东与暨南大学相邻;西至石牌西路;北起天河路、中山大道;南至黄浦大道,面积约1平方公里。

石牌村靠近珠江边,村周围田野多为冲积平原,地势较平坦,西北高、东南低。

在村的中、北部错落分布着几座小山冈。

位于村庄中心的山冈名叫庙边岗(俗称山桔顶),村民住宅以此为中心呈辐射状分布(俗称八卦形布局),村庄四周均有农田,在没有高层楼房时,站在山桔顶上可眺望村庄周边的田野。

在村北出口处的山冈名曰鸦岗和岗顶,在北面与农田相间的小山冈有大岗、松岗等。

石牌村属亚热带季风气候区,一年四季均可耕种,土壤原质属砂质壤土和中砂质土,对农业生产颇为有利。

历史沿革石牌村的历史可追溯至宋朝。

南宋咸淳九年(1273年),董氏基祖董裔隆从南雄迁徙来此,结茅定居,渐成村落,称为董村。

其后裔在董村住了约200年,即到了第八九代祖公时,人口迅速增长,第八代祖公共有10个儿子,于是另择地势较高的地方先后建新房。

新址就在庙边岗西北边。

其后在蚬壳墙村已住了约100年的池姓后裔,已各繁殖到第五代,第五代的5位祖公共生了11个儿子,于是另择地势较高的地方先后建新房。

石牌村城中村成因的探析

城中村成因的探析:以广州市石牌村为例的研究[关键词]城中村成因探析城市化既是人口由乡村向城市、由中小城市向大城市流动和集中的过程,也是城市区域“蚕食”乡村地域、瓦解村庄组织的过程。

然而,在这一过程中,有许多村社区组织并没有被这一过程“淹没”,而是在“进入”城市的新条件下延续和变异为“亦城亦村”的社区实体。

“都市村庄”就是在这样的延续和变异过程中形成的。

在城市化潮流席卷下,为什么有的村庄“卷”而不“没”,“顽固”地以城中村的形式再“生产”出来?城中村形成的社会机理到底是什么?本研究结合广州市城中村——石牌村的经验事实对此进行探讨。

这里,城中村特指在城市化过程中,由于城市扩张,村民住宅聚落被周边城市建筑所包围,村民住宅聚落与村社区合为一体,相应的组织及其社会关系得到延伸,从而形成具有村社特质的新型城市社区。

该社区既表现为一种地理实体的存在,也表现为一种组织化实体的存在。

城中村是我国城市化过程中出现的独特现象。

城中村的大量涌现,离不开我国社会结构和制度中的特定因素。

因此,到目前为止,关于城中村成因的诸多不同解说几乎都是从我国独特的城乡二元结构和制度层面来阐述的,并且,这些研究比较一致地认为,20世纪50年代以来形成的城乡二元结构和制度是导致城中村现象的根本。

但是,笔者在本研究中发现,城乡二元结构和制度并非是城中村现象的根本原因,只是城中村现象得以普遍化和规模化产生的基本制度环境,而非农化和城市化农民的利益机制、组织化的生存和发展机制及其相关行动逻辑才是城中村生成的根本。

一、城中村形成的基本制度背景本研究认为,虽然城乡二元结构和制度本身并不是城中村形成的根本原因,却是诱发城中村现象的宏观制度背景,因而城乡二元结构仍然是解读城中村成因的一个不可绕开的“入口”。

众所周知,在1949~1978年的数十年间,国家为了配合高度集中的计划经济体制、重点发展工业和城市的需要以及城乡间社会整合和管理的需要,在粮食、副食品供给、住房、教育、就业、医疗、养老、劳动保护、兵役、金融信贷、基础设施、社会行政管理等领域,设计出了一整套的城乡间存在全面差异的制度和政策。

【毕业论文】“城中村”旧城改造中存在的问题及对策研究

毕业设计(论文)题目:“城中村”旧城改造中存在的问题及对策研究——以广州市为例“城中村”旧城改造中存在的问题及对策研究——以广州市为例摘要城中村是我国城市化进程中存在的普遍而又独特的现象。

随着城市经济发展的提速,城市规模急剧扩大,城中村也随着城市发展逐步形成.城中村改造是一个城市走向现代化的必由之路,是一项具有重大意义的工作。

因此,研究城市化进程中城中村的改造问题具有重要的理论意义和现实意义.本文以广州市为研究区域,在综述国内外对城中村问题研究的基础上,运用郊区城市化理论、二元结构理论和可持续发展等理论,分析城中村形成的原因,针对广州市城中村的类型、改造现状等情况,探讨广州市城中村存在的问题及改造的必要性,并由此提出了城中村改造的思路和对策。

为了避免新的城中村现象出现的恶性循环,本文最后对此进行了再思考并提出了相应对策。

关键词:二元管理结构;城中村改造;问题;对策RESEARCH ON THE PROBLEMS ANDCOUNTERMEASURES OF “URBAN-VILLAGES”RECONSTRUCTION —-—-TAKING GUANGZHOU AS ANEXAMPLEABSTRACTVillages existing in China's urbanization is the universal and unique phenomenon. Along with the development of urban economy,urban size increasing dramatically speed,villages with urban development also forms gradually。

City village reconstruction is a city of modernization way is a great significance of the work。

浅谈广州石牌村改造

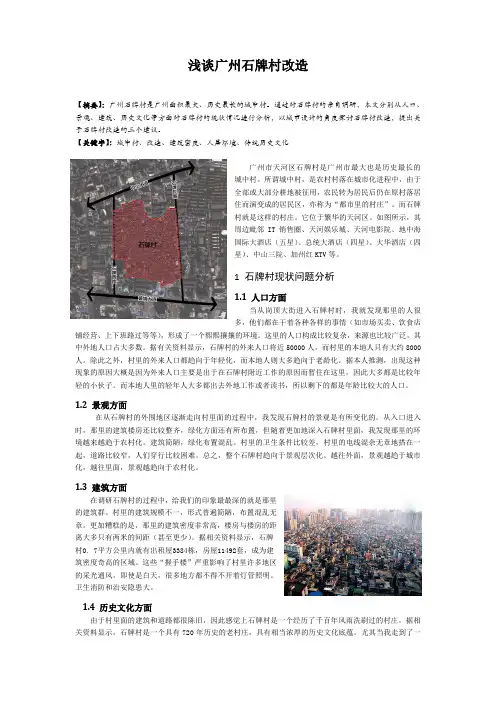

浅谈广州石牌村改造【摘要】:广州石牌村是广州面积最大、历史最长的城中村。

通过对石牌村的亲自调研,本文分别从人口、景观、建筑、历史文化等方面对石牌村的现状情况进行分析,以城市设计的角度探讨石牌村改造,提出关于石牌村改造的三个建议。

【关键字】:城中村、改造、建筑密度、人居环境、传统历史文化广州市天河区石牌村是广州市最大也是历史最长的城中村。

所谓城中村,是农村村落在城市化进程中,由于全部或大部分耕地被征用,农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区,亦称为“都市里的村庄”。

而石牌村就是这样的村庄。

它位于繁华的天河区。

如图所示,其周边毗邻IT销售圈、天河娱乐城、天河电影院、地中海国际大酒店(五星)、总统大酒店(四星)、大华酒店(四星)、中山三院、加州红KTV等。

1 石牌村现状问题分析1.1 人口方面当从岗顶大街进入石牌村时,我就发现那里的人很多,他们都在干着各种各样的事情(如市场买卖、饮食店铺经营、上下班路过等等),形成了一个熙熙攘攘的环境。

这里的人口构成比较复杂,来源也比较广泛。

其中外地人口占大多数。

据有关资料显示,石牌村的外来人口将近50000人,而村里的本地人只有大约8000人。

除此之外,村里的外来人口都趋向于年轻化,而本地人则大多趋向于老龄化。

据本人推测,出现这种现象的原因大概是因为外来人口主要是出于在石牌村附近工作的原因而暂住在这里,因此大多都是比较年轻的小伙子。

而本地人里的轻年人大多都出去外地工作或者读书,所以剩下的都是年龄比较大的人口。

1.2 景观方面在从石牌村的外围地区逐渐走向村里面的过程中,我发现石牌村的景观是有所变化的。

从入口进入时,那里的建筑楼房还比较整齐,绿化方面还有所布置,但随着更加地深入石牌村里面,我发现那里的环境越来越趋于农村化。

建筑简陋,绿化布置混乱。

村里的卫生条件比较差,村里的电线混杂无章地搭在一起,道路比较窄,人们穿行比较困难。

总之,整个石牌村趋向于景观层次化。

越往外面,景观越趋于城市化,越往里面,景观越趋向于农村化。

从建筑学角度浅析广州石牌村的改造

【 关键 词】 城 中村 改造 舰划

始于南宋咸 淳九年 ( 1 2 7 3 年) , 董 氏 祖 先 董 裔 隆 于 南 雄 迁 徙 来 此 定 居 ,董 姓 后 裔繁 衍 昌盛 ,渐 成 村 落 。 发展 明 代 成 化 年 问 ( 1 1 6 5 —1 4 8 7年 ) ,池 姓 村 民渐 增 多 ,村 民 协 l 弁 i 改 名为 庙 边 岗 ( 村) 。之 后 经

城 市 建筑 I 建 筑论坛 l U R B A N I S M AN D A R CH I T E C T U R E I A R C H I T E C T U R A L F O R U M

从建 筑学 角度 浅析广 州石牌村 的改造

■ 黄字澄 唐封强 李 贤泽 黄淑贞

一

旦 石 牌 村 改 造 成 高 档 商住 区 , 高涨 的 房 价 可 能 会

石牌村 充分开发并利用这 些古迹 的价值 ,给村民和 城市里 的其 他居民带来 了更多的利益 :但 从文化保 护的角度 来讲 ,石牌村 的文化仍然随着搬迁 出去的 村 民而逐渐消失 。 2 . 街 道 与 建 筑 密 度

化 进 程 中 。城 市 规 模 不 断 扩 大 , 城 中村 的 人 员 管 理 、 环境 卫 生 、 空 间 规 划 及 利 用 等 方 面 的 问 题 日 益 突 显 。 本 文 以 广

本文通过对 “ 石牌村 ”的实地调 查研究,将石 牌村在规划 改造 中取得 的教训 和成功 经验加 以了分 析 和 总 结 , 希望 能 为 其 他 城 中村 规划 改 造 提 供 积 极

一

、

石牌村发展追溯 本文首先 简要追溯 了广州市石牌 村的发展 史。 村子 的历史可追溯至 宋朝 。南宋年间为董村 .

城镇化背景下城中村流动儿童的空间感知——以广州市天河区石牌村为例

Punch 的研究则展示了儿童在个体的迁移过程中拥 有更强的自主性和能动性, 这打破了儿童在迁移中 完全依赖成年人的假设并暗示他们与成年人之间

陈

— —以广州市天河区石牌村为例 淳, 等: 城镇化背景下城中村流动儿童的空间感知 —

? 考 拉 据 康 学 精 与 神 古 分 代 析 文 思 学 想 研 究

— —以广州为例” ( 2016A030313427) 镇化下流动儿童的地方建构与政策启示 — 【收稿日期】2016 - 07 - 07 【中图分类号】C912.6; C913.5 【文献标识码】 A 【文章编号】 1000 - 5455( 2016) 06 - 0110 - 08 , “流动儿童 ( floating children ) ” 境中 即指从他国迁 他 移过来的或者从国内其他地区迁移过来的儿童, 们也称为移民儿童 ( migrant children ) 。 在国内, 流 随着流动人口的出 动儿童是中国特定制度背景下, 现而衍生的特殊群体。 本文所指的流动儿童是随 父母到户籍地以外生活学习半年以上的儿童, 年龄 界定在 13 岁之下的少年群体。 Laoire 认为流动预示 着 政 治 和 文 化 边 界 的 跨 越, 是探讨儿童多样化和差异性生活体验的重要维 度。 西方流动儿童研究强调儿童在迁移过程中的 主体性及其在迁入地的日常生活中与环境的协商 关系。 主要观点体现在两个方面: ( 1 ) 儿童作为自 身权利的能动者在 迁 移 过 程 中 扮 演 积 极 的 角 色 。 如 Orellana 认为儿童是家庭决策过程的中心要素, 儿童从根本上影响家庭迁移经验的性质和过程。

2016 年第 6 期 No.6, 2016

JOURNAL OF SOUTH

华 南 师 范 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版)

石牌村经济发展案例分析

xx年xx月xx日

目录

• 石牌村经济概况 • 石牌村产业结构分析 • 石牌村经济发展策略 • 石牌村经济发展成果 • 石牌村经济发展的挑战与前景 • 石牌村经济发展的经验与启示

01

石牌村经济概况

石牌村地理位置

石牌村位于广东省广州市增城区,距离广州市中心约100公里。 石牌村位于广东省南部,属于珠江三角洲经济区。

提高村民生活水平

随着经济的发展,村民的收入将不断提高,生活质量将得到改善 ,村庄的公共服务和福利事业也将得到发展。

推动地方经济增长

石牌村经济的发展将带动周边地区的经济增长,形成区域经济发 展的新格局。

06

石牌村经济发展的经验与启 示

可借鉴的优秀经验

发掘和利用本地资源

创新驱动

石牌村通过合理开发和利用本地资源,如土 地、自然环境和文化遗产等,实现了经济的 可持续发展。

多元化发展

在制定经济发展战略时,应注重产业结构的多元 化,降低单一产业对经济发展的风险。

对国家经济发展的启示

重视地方资源利用

国家应鼓励地方合理利用资源,促 进经济的可持续发展。

鼓励创新驱动

国家应加大对科技创新的支持力度 ,推动新技术、新业态和新模式的 广泛应用。

加强品牌建设

国家应完善品牌建设的相关政策和 法规,鼓励企业打造自主品牌,提 升产品和服务竞争力。

石牌村自然资源

石牌村拥有丰富的自然资源和生态环境,包括山地、林地、 农田、水域等。

石牌村所在地区属于亚热带季风气候,拥有丰富的植物资源 和动物资源。

石牌村经济发展现状

1

石牌村的农业主要以水稻、水果种植和畜牧业 为主,同时也有一定规模的家庭工业。

2

石牌村社区物业依赖型经济形成原因的调研

石牌村社区物业依赖型经济形成原因的调研前言:改革开放30年来,土地、能源、环境等承载力愈益接近极限,以物业租赁为主要形式的物业依赖型经济可持续发展的后劲明显不足,城中村社区在土地利用、建设景观、规划管理、社区文化等方面均表现出与现代城市生产生活方式的矛盾性.石牌村的社区物业依赖型经济具有以土地为基本生产资料、物业租赁为主要收入来源、福利性和事务性支出为主、物业产权薄弱和原村民对集体经济依赖强化的特点,存在着特定的历史背景、发展轨迹以及塑造这种经济发展形式的多种因素和根源.1 石牌村简介石牌村是广州市建成区内的以物业租赁为主要形式的城中村.在成为城中村以前,石牌村是一个普通的农业村落.1992年,邓小平南巡讲话发表以后,村民聚落外围的农田被迅速征用,至1994年,村民聚落与村域范围基本合为一体.随着村域区位优势的凸现,村民开始在宅基地上规模性地推出廉租屋,社区也逐渐成为流动人口的聚落.在这种情况下,原社区组织无可回避地介入了大量的社区治理事务,也获得了新的生存空间.1977年为推动村社区的城市化进程,石牌村成为广州市最早实施改制的试点单位.改制的主要举措,一是集体经济公司化.石牌村成立了三骏企业集团公司,这是集体经济后续发展的举措.二是社区事务管理居委会化,即撤销村委会,成立新居委会.2 石牌村社区物业依赖型经济的特征石牌村转型社区集体经济经营模式比较单一,集体经济主要依靠物业出租维持,形成了典型的物业租赁经济发展模式.改革开放最初10 年的短缺经济催生了大量村社属乡镇企业的昙花一现式的繁荣.随着“三来一补”企业的涌入和受村社集体自身技术落后、管理不善等因素的制约,村社集体自营的实业经济大多走向衰败.于是村社集体经济转向物业经营,早期采取土地租赁的形式,近年来则大多转向物业出租,厂房、商铺、酒店、旅社等物业形式的租金成为集体经济收入的主要来源.近10 年来,随着广州城市化进程的加速,城市空间不断向外围推进,更多的转型社区被裹挟进城市发展的洪流,转型社区在经济规模不断增长的同时,租金收入占集体经济总收入的比重也在不断提高.石牌村转型社区集体经济收益大部分用于消费,较少资金用于厂房、商铺、住房等物业建设或投资于自营产业,使得土地收益较少进入资本增值的循环.转型社区从事经济活动获取的经济收益,一部分用于作为集体福利的原村民年度分红,一部分主要用于社区日常运作所需的办公开支,以及社区公共物品提供和基础设施建设,余下部分才用于集体经济的积累和发展.3 石牌村转型社区物业依赖型经济产生的根源特定的结构性政策、重组的社会关系和各拥资源的社会行动者相互联系、互为牵制,进而创造出物业依赖型的石牌村社区经济发展模式.结构性因素根源石牌村转型社区物业依赖型经济产生的结构性因素包括集体土地权属架构、转型社区经济管理形式和相关的土地政策等.首先,村社土地权属存在着两种模式:一级归属模式与二级归属模式,行政村与自然村都拥有经济实体和物业,而经营能力羸弱的集体组织倾向于采取物业租赁这一“本小利微风险低”的发展方式.其次,原村集体撤村改制时,按经济管理为主和社会管理为主而分别转制为股份公司和居民委员会,股份公司规模较小且缺乏自营实业的人才和管理经验,又背负着集体分红增长的责任,因此更加倾向于采取物业租赁的经济发展模式.第三,征地留用地政策为物业依赖型经济的发展提供了空间基础.行为因素根源采取物业租赁的形式发展经济,是地方政府、用地单位和集体经济组织三方追逐“土地租金剩余”的结果,是相关利益主体相互博弈后的理性选择.石牌村社集体通过出租土地或厂房吸引了数以万计的订单式“三来一补”企业,它们时效性强且机动性大,因此不会自己征地建厂房而主要是租赁厂房.为此,各村镇大量兴建标准厂房以出租,收取租金、管理费、工缴费等成为村社集体经济发展的唯一手段.在集体经济组织内部,如果所建的厂房或平整的土地租不出去,村民当年的分红就无法兑现,村民的收入水平就会降低甚至失去生活保障,这迫使集体经济组织不断扩大物业空间再生产来缓和内部压力.另外,政府的土地征用为集体经济的发展提供了原始积累,很多村社经济的起步依靠的是征地补偿款,村集体得以分配福利和兴建物业,土地补偿款成为集体经济发展的第一推动力.行动者因素根源石牌村转型社区物业依赖型经济产生的行动者因素主要包括政府的“土地财政”行为、用地单位对时效性的追求、转型社区的封闭性和社区成员自身的不足等.4 结论虽然物业依赖型经济是当前石牌村转型社区集体经济的主流和支柱,但在土地资源日益紧缺、国际经济形势变幻和产业升级与结构转型压力越来越迫切的发展背景下,这种本质上以土地换发展的经济发展模式的不可持续性越来越显着,亟需为转型社区集体经济的发展寻求新的路径.。

老旧城区及城中村改造研究——以广州市石牌-上社-棠下等社区为例

治安计生等问题突出,道路泥泞、污水横流、垃圾成 堆、供水电力通讯杂乱等现象严重,极大地降低了居 民的生活质量,影响了城市的整体面貌。旧城区和“城 中村”改造是改善人居环境、提升城市品味、推进城市 化进程的必由之路,是建设文明、生态、和谐、宜居城 市的重要保障,是以人为本、科学发展、构建和谐社会

深入研究这些社区可以看出,因为当地的农民自 主无序拆屋建楼,将其租赁给外来务工人员,并且这 些房屋在建造时没有合理的规划,使其呈现出采光通 风条件差、房屋密度高、乱倒垃圾以及违法违章搭搭 建等问题[2]。从该区域发展到现在,该社区的问题越来 越明显,这在一定程度上阻碍了当地的经济发展,经

由于环境、住房条件的改变,区域优势及房产价 值的提升,居住人群层次的提高,将会使村民的生活 习惯、文化层次和经营方式得到改变,从而使村民的 经济收入、文明程度、生活质量得到提高。

旧城区和“城中村”改造是推进城市化建设的重

要措施,由于历史和管理体制等原因,规划管理无序,

布局结构混乱,基础设施缺失,环境卫生、消防安全、

朱华 ,薛世远 (长春工业大学 +, 安徽建筑

摘 要:在城市不断进步的今天,由于各种因素的制约,使得老 旧城市社区以及城中村(农村与城镇结合部)已经无法跟上当 前时代的发展步伐,呈现出步履维艰的情况。从城市更新发展 的角度看,如何优化社区构造与如何让社区发展跟上时代的发 展步伐成为重要问题。文章简要分析“石牌 -上社 -棠下”社 区的实际情况,深入研究其当前发展过程中存在的问题,并从 社区道路交通改造和重构社区功能两个角度提出相应的更新 对策,以期为社区发展提供一定的思路。 关键词:城市社区;发展;问题;策略 中图分类号:TU984.11+4 文献标志码:A 文章编号:1007-7359(2020)02-0014-04 DOI:10.16330/ki.1007-7359.2020.02.005