高中历史选修1第三单元_北魏孝文帝改革习题及答案

2023-2024学年高中历史人教版选修1第三单元 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人教版高中历史单元测试班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________一、选择题(本大题共计10小题每题3分共计30分)1.《魏书•良吏序》中称颂孝文帝时代“肃明纲纪赏罚必行肇革旧轨时多奉法” 这种状况出现的主要原因是()A. 移风易俗B. 推行均田制和新租调制C. 迁都洛阳D. 整顿吏治实行俸禄制【答案】D【解析】依据材料“肃明纲纪赏罚必行肇革旧轨时多奉法”可以看出强调的是孝文帝改革中政治措施 A项属于社会习俗排除B项属于经济改革排除C项明显与材料不符排除结合所学可知孝文帝针对北魏吏治状况整顿吏治实行俸禄制符合题意故D项正确2.公元496年孝文帝下诏称“魏之先出于黄帝以土为德” 而土为“黄中之色万物之元” 故改拓跋氏为元氏这表明孝文帝改姓氏的直接目的是()A. 宣示北魏政权的正统性B. 加强拓跋氏对中原的统治C. 缓和鲜卑与汉族的关系D. 彻底改变北方的社会习俗【答案】A【解析】材料反映的是孝文帝改革的封建化材料中的“土德”“万物之元”等都是明显的封建正统思想的表现故A正确BC项是孝文帝改姓氏的作用之一不是改姓氏的直接目的故BC错误改姓氏并未彻底改变北方的社会习俗故D错误故选A3.魏晋南北朝时期少数民族政权仿效内地官方史学活动接受汉族文化的历史观念进而将自己的祖先衔接于中国古史体系自称黄帝、大禹等圣王之后裔这有助于()A. 化解民族矛盾B. 提升民族认同C. 促进民族融合D. 继承华夏传统【答案】C【解析】材料“少数民族政权仿效内地官方史学活动接受汉族文化的历史观念进而将自己的祖先衔接于中国古史体系自称黄帝、大禹等圣王之后裔”有助于促进民族融合故C正确ABD材料未体现排除故选C4.《魏书·官氏志》记载“有三世官在给事已上及州刺史、镇大将及品登王公者为姓……而有三世为中散、监已上外为太守、子都品登子男者为族”由此可知孝文帝改革()A. 参照了魏晋的门阀士族制度B. 消释了汉族与鲜卑族的隔阂C. 打击了鲜卑族贵族政治特权D. 缓解阶层矛盾便于稳定统治【答案】A【解析】根据题干内容中“有三世官在给事已上及州刺史、镇大将及品登王公者为姓”、“有三世为中散、监已上外为太守、子都品登子男者为族”可知在北魏孝文帝改革中对于入“姓”与“族”是有严格标准据此可知这是受到魏晋时期门阀制度的影响故选A项题干内容主要涉及入“姓”与“族”的严格标准没有涉及民族矛盾问题并且根据所学知识可知北魏孝文帝改革也并没有完全消除民族之间的矛盾排除B项题干内容主要涉及北魏孝文帝改革中对入“姓”和“族”的标准与打击鲜卑贵族特权无关排除C项题干中仅是述及在北魏孝文帝改革过程中对于入“姓”与“族”的标准问题而该项措施与缓解阶层矛盾无关排除D项故选A5.均田制是为兴富民之本俸禄制是为肃明吏治三长制是为完善基层社会组织和加强赋役征发礼制改革是为整肃朝仪和加强教化这主要说明孝文帝改革()A. 基于解决现实问题B. 汲取历史经验教训C. 接受汉族礼仪规制D. 深受儒家思想影响【答案】A【解析】在民族征服的过程中北魏统治者对各族人民实行了民族歧视和残酷的民族压迫政策在征服战争中也常常出现疯狂的民族杀戮民族矛盾不断激化(改革的必要性)到了北魏中期民族矛盾虽已日趋缓和但由于统治阶级过度的剥削和压迫阶级矛盾也日益尖锐起来农民起义年年爆发公元471年(皇兴五年)拓跋宏即位是为孝文帝此后农民起义依旧有增无减而朝廷残酷的镇压非但没有平息人民的起义反而激发了更多矛盾和斗争为了缓和社会矛盾和民族矛盾冯太后、孝文帝先后进行了一系列的改革统称为孝文帝改革故孝文帝改革是基于解决现实问题 A项正确BCD均不符合题意排除故选A6.“去夷即华易姓建都遂定天下之乱然后修礼乐兴制度而文之”该材料描述的是()A. 平王东迁B. 商鞅变法C. 光武中兴D. 孝文帝改革【答案】D【解析】“去夷即华易姓建都”指的是实行汉化改换汉姓迁移都城符合这一描述的是孝文帝改革故D正确ABC中都没有改姓的内容排除故选D7.著名学者宿白认为“北魏的汉化并不是简单地恢复或摹拟汉魏制度而是加入了新因素后的一次发展”北魏政权对汉魏制度的发展有()A. 削弱世家大族建军功爵制B. 实行三长制强化基层控制C. 打击官场腐败实行科举制D. 实行方田均税法抑制兼并【答案】B【解析】根据所学北魏政权对汉魏制度的发展主要是实行三长制强化基层控制故B 正确A项商鞅变法时就有了排除科举制是隋朝的排除C项D项是宋朝王安石变法的内容排除D项故选B8.下列南朝各时期形势图按时间顺序排列正确的是()A. .①③②④B. .①②③④C. .①③④②D. ①④②③【答案】D【解析】南朝朝代的建立顺序为宋、齐、梁、陈结合选项9.北魏孝文帝改革的措施中有利于清查户口和国家赋税的征收有利于中央集权的巩固和促进了民族融合的一项措施是()A. 迁都洛阳B. 实行三长制C. 移风易俗D. 实行均田制【答案】B【解析】“北魏孝文帝改革的措施中有利于清查户口和国家赋税的征收有利于中央集权的巩固和促进了民族融合”指的是实行三长制故B正确ACD均不符合题意排除故选B10.北魏孝文帝推行均田制主要内容男丁授露田四十亩桑田二十亩妇人授露田二十亩奴婢和耕牛也相应授田据此可知均田制()A. 加速了少数民族生产方式转变B. 抑制了土地兼并现象C. 导致了中原地区租佃关系盛行D. 限制了官僚贵族利益【答案】A【解析】由材料可知均田制有利于少数民族由游牧业转向农耕生产方式发生转变故A 正确均田制不能从根本上抑制土地兼并故排除B中原地区租佃关系盛行与均田制没有因果关系排除C均田制均没有限制官僚贵族利益排除D故选A二、材料分析题(本大题共计4小题每题15分共计60分)11.阅读与思考(冯太后)性聪达自入宫掖粗学书计及登尊极省决万机……太后多智略猜忍能行大事生杀赏罚决之俄顷……是以威福兼作震动内外﹣﹣《魏书•文成文明皇后冯氏传》阅读上述材料思考冯太后在孝文帝改革中究竟发挥了什么作用【答案】冯太后对孝文帝改革起了推动作用并且孝文帝第一阶段的改革实际上是在她的主持下展开的【解析】由“及登尊极省决万机……太后多智略猜忍能行大事生杀赏罚决之俄顷”可知冯太后对孝文帝改革起了推动作用并且孝文帝第一阶段的改革实际上是在她的主持下展开的12.人口流动反映了社会的变迁材料一 4至6世纪中国境内民族迁移示意图材料二《晋书》记载“昔中原丧乱流寓江左(江左指长江下游南岸地区)庶有旋返之期故许其挟注本郡”东晋政府允许侨人(寓居南方的北方人口)登记户籍注明本人的原籍并给予免除赋役之优待——摘编自白寿彝主编《中国通史》依据材料结合所学分别指出南北方统治者面对大规模民族迁移所采取的措施及影响【答案】北方北魏孝文帝改革促进了经济发展和民族交融南方东晋政府允许侨人登记户籍免除赋役有利于社会安定促进江南地区的开发有利于经济重心南移【解析】结合所学知识可知北方北魏孝文帝改革促进了经济发展和民族交融南方东晋政府允许侨人登记户籍免除赋役有利于社会安定促进江南地区的开发有利于经济重心南移13.(1)据材料一、二商鞅变法和孝文帝改革在土地问题上分别采取了什么措施?简要分析采取这些措施的不同原因13.(2)材料一、三都涉及到政治上的改革分析其作用方面的共同点13.(3)综合上述材料并结合所学简析两场改革所共有的政治智慧和历史贡献【答案】商鞅变法废井田、开阡陌确立土地私有利孝文帝改革采取均田制原因商鞍变法井田制崩溃孝文帝改革土地兼并严重【解析】第一小问的措施依据材料一“为田开阡陌封疆”可以得出商鞅变法废井田、开阡陌确立土地私有利依据材料二“今遣使者循行天下与牧守均给天下之田”可以得出孝文帝改革采取均田制第二小问的原因结合商鞅变法和孝文帝改革的背景分别从井田制崩溃和土地兼并严重分析【答案】都打击了旧势力有利于加强中央对地方的统治【解析】本小问的共同点依据材料一“宗室非有军功论不得为属籍……有功者显荣无功者虽富无所芬华……集小乡邑聚为县置令、丞凡三十一县” 依据材料三“所以民多隐冒五十、三十家方为一户(李)冲以三正治民所由来远于是创三长之制而上之” 结合商鞅变法中军功爵制和县制、孝文帝改革的三长制的影响分析【答案】政治智慧注重制度创新重视基层治理注重改革策略历史贡献为国家统一奠定基础【解析】本小问依据三则材料结合商鞅变法和孝文帝改革的内容分析其政治智慧结合商鞅变法和孝文帝改革的影响分析其贡献14.(1)材料中的“魏主”“帝”指的是谁?14.(2)材料一中的“魏主”决定将都城迁到哪里?14.(3)材料二中的“北语”“正音”各指什么?14.(4)上述材料反映的改革在当时民族关系方面起了什么作用?【答案】(1)北魏孝文帝【解析】略【答案】(2)洛阳【解析】略【答案】(3)北语鲜卑语正音汉语【解析】略【答案】(4)促进了民族交融增强了北魏的实力【解析】略。

2023-2024学年高中历史人民版选修1专题三 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

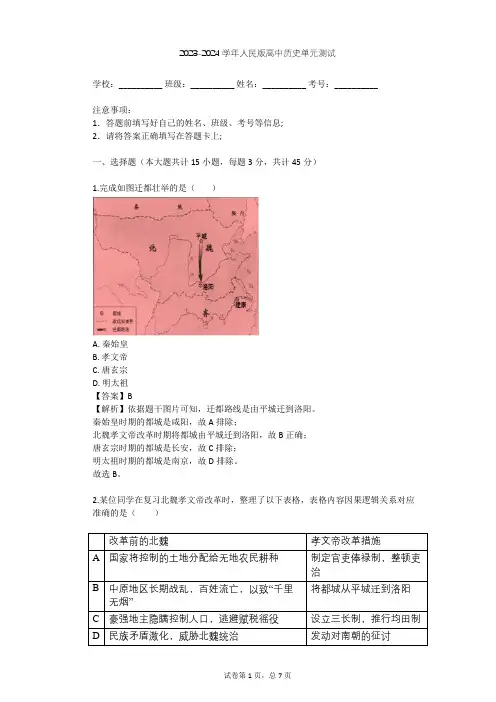

2023-2024学年人民版高中历史单元测试学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计15小题,每题3分,共计45分)1.完成如图迁都壮举的是()A. 秦始皇B. 孝文帝C. 唐玄宗D. 明太祖【答案】B【解析】依据题干图片可知,迁都路线是由平城迁到洛阳。

秦始皇时期的都城是咸阳,故A排除;北魏孝文帝改革时期将都城由平城迁到洛阳,故B正确;唐玄宗时期的都城是长安,故C排除;明太祖时期的都城是南京,故D排除。

故选B。

2.某位同学在复习北魏孝文帝改革时,整理了以下表格,表格内容因果逻辑关系对应准确的是()A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】由于豪强地主的行为影响了地方管理和国家赋税的征收,孝文帝改革设立三长制和均田制,C正确;将国家控制的土地分配给无地农民耕种属于均田制的内容,A错误;将都城从平城迁到洛阳的主要目的是加强对南方的统治,B错误;民族矛盾激化,威胁北魏统治,为此进行改革,不是对南朝作战,D错误。

故选C。

3.成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载:“自晋宋以来号洛阳为荒土。

昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜。

”这段文字反映了()A. 隋朝洛阳,商业盛极一时B. 南朝时的洛阳经济得到恢复C. 士族制度在中原得到发展D. 北魏迁都洛阳,促进其繁荣【答案】D【解析】依据材料“昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜”可知,反映的是洛阳经济的重新繁盛,结合题干时间和所学可知,其原因是孝文帝迁都洛阳,并采取一系列发展经济和汉化的政策,促进了洛阳经济的繁荣,故D项正确。

ABC三项均不符合题意,排除。

故选D。

4.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型逐渐呈现汉化的风格。

这反映了()A. 佛教的传入B. 疆域的扩大C. 民族的融合D. 全国的统一【答案】C【解析】佛教的传入可以追溯到西汉时期,故A排除;疆域的扩大与题干无直接关系,故B排除;北魏政权为鲜卑族建立,孝文帝迁都洛阳后,汉化程度逐渐提高,代表佛教文化的洛阳龙门石窟也逐渐呈现汉化的风格,这是由于各民族的民族融合与交流,影响到了宗教文化,故C正确;公元493年,北魏孝文帝迁都洛阳,此时中国仍是南北分裂对峙局面,故D排除。

历史选修1单元测试:第三单元北魏孝文帝改革 含答案 精品

第三单元测评(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)1.《宋书·谢灵运传》中记载:“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。

所求不获,辄致诛殒,身祸家破,阖门比屋。

”材料中无法体现()A.统治阶级内部矛盾重重B.民族矛盾尖锐C.人民负担沉重D.阶级矛盾尖锐2.在北魏统一黄河流域后,出现了“纵富督贫,避强侵弱”的局面,这种局面的产生主要是由于北魏实行了()A.编户制度B.汉化政策C.宗主督护制度D.民族歧视政策3.史书曾称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”(《魏书·良吏传序》)。

这种状况出现的主要原因是()A.推行均田制B.实行三长制C.整顿吏治,实行俸禄制D.实行汉制,移风易俗4.485年,孝文帝在冯太后的辅佐下颁布了均田令。

促成北魏实行均田制的直接原因是()A.民族融合的趋势B.政府和宗主争夺农户C.南北对峙的形势D.汉族地主阶级的要求5.北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。

永兴五年(413年),“徙二万余家于大宁(今河北张家口一带),计口授田”。

这实际上是()A.废除土地私有制B.均田制的雏形C.实行方田均税法D.均田制已大规模推行6.(北魏孝文帝)“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因以胁定群情。

外名南伐,其实迁也。

旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。

”上述材料说明的问题,不包括()A.孝文帝对迁都的困难估计不足B.北魏保守势力反对迁都C.孝文帝借南伐之名行迁都之实D.改革面临层层阻力7.《资治通鉴》载:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。

夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。

诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。

”孝文帝提出进行姓氏改革的依据是()A.鲜卑族和汉族有共同的祖先B.鲜卑族和汉族都崇拜黄帝C.鲜卑族和汉族自古以来都生活在黄河流域D.鲜卑族和汉族风俗习惯相同8.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型逐渐呈现汉化的风格。

2023-2024学年高中历史人民版选修1专题三 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人民版高中历史单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计15小题每题3分共计45分)1.与商鞅变法相比北魏孝文帝改革面临的不同问题是()A. 反对派的阻挠B. 君主权力受到威胁C. 民族关系复杂D. 地方割据势力严重【答案】C【解析】北魏孝文帝改革是在鲜卑族入主中原、与汉族及其他少数民族矛盾都比较尖锐的情况下进行的这是面临的与商鞅变法不同的问题故C正确A是二者面临的相同问题 B、D均不是二者面临的问题均排除2.北魏孝文帝改革的措施中有利于清查户口和国家赋税的征收有利于中央集权的巩固和促进了民族融合的一项措施是()A. 迁都洛阳B. 实行三长制C. 移风易俗D. 实行均田制【答案】B【解析】“北魏孝文帝改革的措施中有利于清查户口和国家赋税的征收有利于中央集权的巩固和促进了民族融合”指的是实行三长制故B正确ACD均不符合题意排除故选B3.史书记载孝文帝“始班俸禄……禄行之后赃满一匹死” 又接受汉族官僚李世安的意见“始议均田” 孝文帝的这两项措施所起到的共同作用是()A. 吏治清明B. 减轻了农民的负担C. 粮食产量增加D. 促进了民族融合【答案】B【解析】北魏官吏原无俸禄可以任意搜刮百姓“禄行之后赃满一匹死” 整治贪官污吏在一定程度上减轻了农民的负担“始议均田”以及建立在均田制基础上的租调制减轻了农民的负担提高了生产积极性故选B4.董仲舒认为秦“用商鞅之法改帝王之制除井田民得卖买富者田连阡陌贫者无立锥之地”下列哪个皇帝设置了相关制度来缓解这个问题A. 汉武帝B. 北魏孝文帝C. 宋太祖D. 明太祖【答案】B【解析】5.成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载“自晋宋以来号洛阳为荒土昨至洛阳衣冠士族并在中原礼义富庶人物殷阜”这段文字反映了()A. 隋朝洛阳商业盛极一时B. 南朝时的洛阳经济得到恢复C. 士族制度在中原得到发展D. 北魏迁都洛阳促进其繁荣【答案】D【解析】依据材料“昨至洛阳衣冠士族并在中原礼义富庶人物殷阜”可知反映的是洛阳经济的重新繁盛结合题干时间和所学可知其原因是孝文帝迁都洛阳并采取一系列发展经济和汉化的政策促进了洛阳经济的繁荣故D项正确ABC三项均不符合题意排除故选D6.商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革相比商鞅变法北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在()A. 废分封行县制B. 实行盐铁专营C. 废旧俗兴汉化D. 奖励耕织作战【答案】C【解析】依据所学可知为了革除鲜卑族的旧俗吸收汉族的先进文化巩固北魏统治孝文帝首先迁都洛阳然后革除鲜卑族的旧俗吸收汉族的先进文化故北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在废旧俗兴汉化方面 C项符合题意废分封行县制、奖励耕织作战是商鞅变法的措施故排除AD实行盐铁专营是汉武帝的措施故排除B故选C7.孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施增强了北魏实力推动了历史进步其改革取得成功的根本原因是()A. 改革顺应民族交融趋势B. 北魏实现北方统一C. 孝文帝的改革决心坚定D. 改革措施全面易行【答案】A【解析】依据材料结合所学可知孝文帝改革促进北魏封建化和民族融合顺应了民族交融趋势因此取得成功故A项正确B项是孝文帝改革的背景排除CD两项不是根本原因排除故选A8.北魏孝文帝改革规定“诸男夫十五以上受露田四十亩妇人二十亩……老免及身没则还田……男夫给二十亩课种桑五十株桑田皆为世业身终不还”“其民调一夫一妇帛一匹粟二石……此外复有杂调”以下理解与材料相符的是()A. 政府分配的土地全部归农民所有B. 国家将土地按人头平均分配C. 国家将土地分成小块出售给农民D. 耕种国家土地的农民需承担国家的租役【答案】D【解析】从孝文帝改革中规定的土地分配方案、承担的义务可以看出孝文帝改革中农民耕种国家土地同时需要承担租税的义务故D项正确A项中“全部”说法错误故排除按人头平均分配说法错误男女不平等故B项排除C项中“出售”说法错误故排除故选D9.南方汉人认为北方“自晋、宋以来号洛阳为荒土” 到北魏后期却不得不承认“衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷阜目所不识口不能传” 材料旨在强调()A. 鲜卑族被汉族同化B. 南北经济趋于平衡C. 孝文帝改革的影响D. 北方战乱社会动荡【答案】C【解析】依据材料结合所学可知材料反映了北魏孝文帝改革将都城迁到洛阳并积极学习汉文化使洛阳重新繁华起来故C项正确A中的同化不符合史实排除B项不是材料的主旨排除D项在材料不能体现排除故选C10.仔细观察下列一组王朝迁都图为了学习先进文化而进行迁都的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】结合所学可知北魏孝文帝迁都洛阳后鲜卑族统治者接受了汉族先进文化与制度大大加速了北魏政权的封建化进程对北魏社会生活乃至整个中国历史产生了深远的影响 C项是北魏孝文帝由平城迁都至洛阳故C项正确A项是周平王东迁洛邑与学习先进文化无关应排除B项是宋朝迁都临安与学习先进文化无关应排除D项是明成祖迁都北京与学习先进文化无关应排除11.北魏孝文帝改革顺应了下列哪一趋势()A. 民族的融合B. 分裂走向统一C. 中央集权加强D. 经济中心南移【答案】A【解析】结合所学知识可知北魏孝文帝改革顺应了北方民族的融合的趋势故A项正确北魏孝文帝之前北魏已经统一了黄河流域故B项排除中央集权加强与北魏孝文帝改革内容关系不大故C项排除经济中心南移在宋代故D项排除12.据史书记载北魏孝文帝“雅好读书手不释卷《五经\gt 之义览之便讲……善谈《左》《老》尤精释义好为文章诗赋铭颂任兴而作”这反映了孝文帝在下列哪一方面很有造诣()A. 知识丰富B. 诗辞文章写作C. 汉族文化D. 政治【答案】C【解析】结合材料信息可知材料反映的是孝文帝喜欢读《五经》这说明他对汉文化研究较深故C正确A项说法范围太广排除B项的说法不符合材料角度排除由“雅好读书手不释卷”排除D.故选C.13.北魏杨炫之《洛阳伽蓝记》载“自晋宋以来号洛阳为荒土……(然)昨至洛阳始知衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷阜”此时洛阳繁盛主要是由于()A. 民族交融B. 经济重心南移C. 士族南迁D. 地处运河枢纽【答案】A【解析】14.如图反映的历史变化发生于()A. 东周B. 东汉C. 北魏D. 曹魏【答案】C【解析】依据图示可知都城由平城迁移到洛阳结合所学可知孝文帝改革时期将都城迁移到洛阳故C项正确AB项都城在西安排除D都城在洛阳排除15.孝文帝改革最重要的意义是促进了北方民族大融合其中不包括()A. 形成共同的生活区域B. 鲜卑族逐渐灭亡C. 汉语被确定为“正音”D. 服饰礼仪互相吸收【答案】B【解析】AD项“形成共同的生活区域”和“服饰礼仪互相吸收”均属于孝文帝改革在民族融合方面的意义故AD正确B项根据所学可知鲜卑族并未灭亡而是与北方各民族相互融合使鲜卑族有了新的发展与题干民族融合的意义无关故B错误C项“汉字语言被定为’正音‘” 促进了北方民族大融合故C正确故选B二、材料分析题(本大题共计3小题每题15分共计45分)16.(1)根据材料并结合所学知识概括孝文帝时期门阀制度改革的特点16.(2)根据材料并结合所学知识简要评价孝文帝时期的门阀制度改革【答案】(1)实施的范围扩展至鲜卑贵族兼顾鲜卑历史传统和现实政治需要笼络魏晋旧门和汉族新贵强化皇室与鲜卑族、汉族高门的政治联姻【解析】(1)根据材料“在鲜卑贵族中建立姓族”可知实施的范围扩展至鲜卑贵族根据材料“历史最为久远的鲜卑八姓地位最高与汉族高门‘四姓’同等对待纳入‘士流’ 勿充‘猥官’”可知兼顾鲜卑历史传统和现实政治需要笼络魏晋旧门和汉族新贵根据材料“孝文帝还规定诸王嫔妃必出自‘八族及清秀之门’ 此前所娶若非一流高门则降为妾媵另娶高门女子他为六位弟弟所聘娶的女子除一位来自鲜卑八姓外另外五位均来自汉族高门”可知强化皇室与鲜卑族、汉族高门的政治联姻【答案】(2)维护了鲜卑贵族的政治利益一定程度上缓和了统治集团上层的内部矛盾促进了政权稳固有利于民族交融忽视了统治集团内部中下层的利益延续了魏晋以来门阀制度的弊端【解析】(2)对孝文帝时期门阀制度的改革的评价可从有利及不利方面分析17.(1)材料一反映出北魏政治生活中的哪一特点?它曾经创造出怎样的辉煌?17.(2)材料二反映了什么问题?这一问题的存在对北魏的统治有何影响?17.(3)材料三反映了什么问题?这一问题的存在必将导致什么问题的出现?17.(4)结合所学知识和材料四思考冯太后的作为对北魏孝文帝改革起了哪些促进作用?【答案】(1)特点崇尚武力注重军事征伐辉煌统一黄河流域【解析】(1)根据图片信息“骑马武士陶俑”分析出其崇尚武力的特点【答案】(2)问题北魏采取民族歧视和压迫政策在战争中驱使其他民族作战影响导致民族矛盾尖锐严重威胁北魏统治的稳固【解析】(2)理解材料信息得出其民族歧视和压迫政策以及民族矛盾尖锐的问题【答案】(3)北魏赋税剥削繁重必将导致阶级矛盾尖锐【解析】(3)根据“征调赋敛靡有止已”看出赋税的繁重以及阶级矛盾的尖锐【答案】(4)作用冯太后与孝文帝一起掀起了北魏的改革她的支持是改革成功的重要保障改革前她所采取的措施为改革提供了有利条件【解析】(4)从冯太后对孝文帝的督促、改革的促进作用等方面回答18.阅读材料回答问题材料北魏拓跋珪即位后采纳汉臣崔宏建议自谓黄帝之后据《魏书》记载拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙拓跋珪及继任的三位皇帝亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀至孝文帝又下诏“魏之先出于黄帝以土德王故为拓跋氏夫土者黄中之色万物之元也宜改姓元氏”面对关于迁都的质疑他说“黄帝以天下未定居于涿鹿既定之后亦迁于河南”孝文帝主持定姓族时汉臣薛宗起建议不应以祖先曾经的居住地为确定门第等级的主要标准他说“陛下黄帝之胤受封北土岂可亦谓之胡邪!”概述北魏统治者追溯祖先的目的、过程与效果【答案】目的认同中原文化巩固自己的政治统治过程拓跋珪自称黄帝是其祖先此后多个皇帝通过祭祀承认和延续这一祖先认同孝文帝采取了一系列措施(改汉姓、迁都洛阳、定姓族等)加以强化效果北魏统治者获得汉臣认可通过祖先认同实现文化认同客观上促进了民族融合为结束长期分裂局面创造了有利条件【解析】目的据所学可知北魏孝文帝追溯黄帝为祖先是为其改革、实现汉化做准备以达到巩固统治的目的过程据材料“拓跋珪即位后采纳汉臣崔宏建议自谓黄帝之后……拓跋珪及继任的三位皇帝亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀”可知拓跋珪及继任的三位皇帝亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀自称是黄帝的后裔据材料“至孝文帝又下诏‘魏之先出于黄帝以土德王故为拓跋氏夫土者黄中之色万物之元也宜改姓元氏’”可知多个皇帝延续这一祖先认同据材料“迁都”等并结合所学知识可知孝文帝采取了一系列措施如改汉姓、迁都洛阳、定姓族等对其加以强化效果根据材料“陛下黄帝之胤……岂可亦谓之胡邪”并结合所学可知此举获得汉族官僚的认可实现文化认同客观上促进了民族融合为结束长期分裂局面创造了有利条件。

2023-2024学年高中历史人民版选修1专题三 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人民版高中历史单元测试学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计10小题,每题3分,共计30分)1.下列历史现象中,不属于北魏孝文帝改革影响的是()A. 北方统一的实现B. 民族矛盾的缓解C. 北方民族大融合D. 北方经济的繁荣【答案】A【解析】结合所学可知,北魏孝文帝改革是在北方统一的前提下进行,故北方统一并非改革的影响,A项符合题意。

北魏孝文帝改革涉及政治、经济及文化习俗层面,有利于民族融合,缓和游牧民族与农耕民族的矛盾,推动北方经济的恢复及发展,故BCD均属于北魏孝文帝改革的历史影响,BCD均不符合题意,排除。

故选A。

2.下表是北魏孝文帝推行的一项改革措施,孝文帝推行该项措施的主要意义在于()A. 变鲜卑贵族为汉族地主B. 加速了鲜卑族的汉化过程C. 改鲜卑人为汉人D. 消灭了鲜卑陋习【答案】B【解析】根据材料可知,表格反映的是孝文帝将鲜卑姓改成汉姓。

题干及表格也未提到与汉族地主相关的内容,故A排除;孝文帝将鲜卑姓改成汉姓加速鲜卑族的汉化,故B正确;将鲜卑姓改成汉姓并不意味着鲜卑人变为汉人,北魏政权内部,鲜卑人与汉人的区别仍在,故C错误;D项“消灭了”说法绝对,且材料未提及鲜卑陋习,故排除。

故选B。

3.如图是北魏鲜卑族的“扬场图”和“耕牛图“的墓葬壁画,由此可以得出的历史信息是()①鲜卑族生产方式的农耕化②鲜卑农民特别注意精耕细作和耕作的实效性③都市繁华,商业活跃④各民族间经济文化交流的加强A. ①②③④B. ①②③C. ①②④D. ①③④【答案】C【解析】从材料可以看出,经过整个孝文帝改革,游牧民族的生产方式发生了改变,出现了农耕化的特点,他们开始注重精耕细作,没有体现出都市的繁华和商业的繁荣,能够看出民族间经济文化的交流。

2023-2024学年高中历史人教版选修1第三单元 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人教版高中历史单元测试班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________一、选择题(本大题共计17小题每题3分共计51分)1.北魏孝文帝为了学习和接受汉族的先进文化加强对黄河流域的控制采取的主要改革措施是()A. 打击守旧贵族B. 无偿分配农民土地C. 迁都实行汉化政策D. 没收寺院财产【答案】C【解析】”北魏孝文帝为了学习和接受汉族的先进文化加强对黄河流域的控制“迁都实行汉化政策故C正确ABD与”学习和接受汉族的先进文化“不符排除2.太和十八年孝文帝不顾鲜卑贵族的强烈反对借南征的名义完成了迁都洛阳的政治宏愿这对于世代居住在朔方的鲜卑人来说是一个很大的震动迁都二十年后反对者依然存在材料反映了()A. 北魏统治集团凝聚力丧失B. 鲜卑贵族集团的顽固保守C. 华夏正统至尊地位的确立D. 历史发展的曲折性复杂性【答案】D【解析】仅通过材料不足以说明北魏统治集团凝聚力丧失和鲜卑贵族集团的顽固保守故AB项错误C项与材料主旨无关排除根据材料“孝文帝不顾鲜卑贵族的强烈反对借南征的名义完成了迁都洛阳的政治宏愿这对于世代居住在朔方的鲜卑人来说是一个很大的震动迁都二十年后反对者依然存在”可知孝文帝迁都洛阳的举措遇到了很大的阻力且持续了较长时间这表明历史发展有着曲折性和复杂性故D项正确故选D3.有学者指出北魏孝文帝改革实现了北魏统治由“武治”向“文治”的转变北魏太和八年(484年)六月仿照汉制下令“置官班禄行之尚矣”这一诏令的推行A. 取缔了特权阶层B. 阻碍了改革的顺利进行C. 加快了社会流动D. 加速鲜卑族封建化进程【答案】D【解析】根据“置官班禄行之尚矣”并结合所学可知孝文帝通过一系列的汉化政策加速鲜卑族封建化进程故D项正确排除B 孝文帝并没有取缔特权阶层排除A 这一措施与社会流动无关排除C4.太和十八年孝文帝不顾鲜卑贵族的强烈反对借南征的名义完成了迁都洛阳的政治宏愿这对于世代居住在朔方的鲜卑人来说是一个很大的震动迁都二十年后反对者依然存在材料反映了()A. 北魏统治集团凝聚力丧失B. 鲜卑贵族集团的顽固保守C. 华夏正统至尊地位的确立D. 历史发展的曲折性复杂性【答案】D【解析】5.图反映的历史信息是A. 尊儒崇经B. 恢复汉族礼乐制度C. 模仿汉族制度D. 学说汉话【答案】B【解析】6.下列关于均田制的叙述正确的是()A. 孝文帝时首推均田制B. 地主原有土地大为减少C. 土地来源于国家所有的无主荒地D. 有利于加强对农民的控制【答案】C【解析】本题考查北魏均田制的相关知识旨在考查学生识记知识和分析知识的能力根据所学知识可知北魏时期推行均田制主要是把国家所有的无主荒地分给农民来稳定社会秩序 C项正确北魏孝文帝改革整顿吏治是首先推行的制度 A项首推表述错误排除 B项同均田制无关排除均田制主要是把土地分给农民 D项错误故选C.7.商鞅变法时规定“五家为一伍两伍为一什什伍之内各家相互纠察” 北魏孝文帝改革也规定“五家立一邻长五邻立一里长五里设一党长”两者的共同作用是()A. 健全了地方基层组织B. 有利于中央集权加强C. 抑制了土地兼并现象D. 延续了地方传统文化【答案】A【解析】题干反映了商鞅在变法中实行严格的什伍户籍制度实行连坐法这有利于维护社会统治秩序强化对基层民众的管理和统治北魏孝文帝在改革中设立三长制健全了地方基层组织加强了地方管理故A项正确中央集权强调的是中央与地方的关系材料只涉及基层管理故B项排除加强基层管理有利于维护社会秩序与土地兼并、地方传统文化无关故排除C、D两项8.2003年在洛阳出土的孝文帝之弟墓志铭开头对墓主介绍到“使持节侍中司徒公票骑大将军刺史广陵惠王元羽河南人” 它可以用以佐证孝文帝改革①迁洛的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳②死后不得归葬平城③改鲜卑姓为汉姓④禁鲜卑语统一说汉语A. ①④B. ②③C. ①②③D. ②③④【答案】C【解析】材料未涉及语言的变革④错误 AD排除孝文帝的弟弟葬在洛阳说明的是鲜卑贵族死后不得归葬平城②符合题意从材料“元羽河南人”可知迁洛的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳和改鲜卑姓为汉姓因此①③符合题意结合上述分析可知C正确B排除故选C9.下图所示为《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的目录(部分)这反映出孝文帝改革的特点是A. 思想解放B. 文化东传C. 推行汉化D. 政治变革【答案】C【解析】根据《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》目录中的内容特别是“北魏文化转型””(改汉姓后)元澄、元顺父子对汉文化的态度” 结合所学知识可知这反映出孝文帝改革推行汉化的特点 C项正确材料不能说明北魏孝文帝改革具有思想解放的特点 A项错误文化东传与材料内容及北魏孝文帝改革不符 B项错误政治变革与课题《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》研究内容不符 D项错误10.据《魏书·高祖纪》载“高祖……钦明稽古协御天人帝王制作朝野轨度斟酌用舍焕乎其有文章海内生民咸受耳目之赐”此处的“高祖”指的是A. 刘邦B. 拓跋宏C. 李渊D. 赵匡胤【答案】B【解析】材料信息“高祖……钦明稽古协御天人帝王制作朝野轨度斟酌用舍焕乎其有文章海内生民咸受耳目之赐”体现了北魏孝文帝改革的意义故此处的“高祖”指的是拓跋宏故B正确刘邦是汉高祖李渊是唐高祖赵匡胤是宋太祖故ACD错误11.北魏孝文帝禁止在朝廷上说鲜卑语和穿胡服,通用汉语、汉服汉族传统的坐姿是席地而坐,魏晋以来引入北方游牧民族的胡床,从而开始垂足而坐材料说明A. 北方民族矛盾得到充分缓解B. 少数民族深受汉文化影响C. 少数民族经济社会全面发展D. 各民族之间相互交流交融【答案】D【解析】从材料信息可得出孝文帝通过一系列汉化的措施促进了其政权的封建化进程同时也促进了民族间的交融而魏晋以来引入北方游牧民族的胡床也是民族交融的体现故D项正确材料不能体现矛盾缓解排除A 材料强调的是汉族与少数民族间的相互交融而不是只强调一个方面故排除B 材料不能反映少数民族经济的全面发展排除C.12.北魏孝文帝依照汉人李安世之议诏令凡15岁以上的男子每人授给种植谷物的露田40亩女子20亩初受田者男子每人另授桑田20亩限3年内种上规定的桑、枣、榆等树桑田按现有丁口计算若全家都是老小残疾的 11岁以上及残废者各受丁男一半之田此制度的实施A. 改变了地主土地私有制B. 促进了北方经济的发展C. 限制了官僚贵族的利益D. 完善了北魏的政治体制【答案】B【解析】材料反映的是北魏推行的均田制在均田制之下农民获得了一定的土地有利于农业生产的恢复故B项正确均田制并改变土地私有制的实质排除A 均田制是把无人的荒地分给农民并不会影响官僚的利益排除C 材料与政治制度无关排除D13.北魏孝文帝改革措施中具有开创性的是A. 颁布均田令B. 实行府兵制C. 汉化政策D. 整顿吏治【答案】A【解析】14.“北魏孝文帝禁止在朝廷上说鲜卑语和穿胡服通用汉语、汉服汉族传统的坐姿是‘席地而坐’ 魏晋以来引入北方游牧民族的‘胡床’ 从而开始‘垂足而坐’ ”这段论述充分说明()A. 少数民族已经完全被汉化B. 少数民族深受汉文化影响C. 胡族生活习俗影响了汉族D. 胡汉之间的交融是双向的【答案】D【解析】“汉族传统的坐姿是‘席地而坐’ 魏晋以来引入北方游牧民族的‘胡床’ 从而开始‘垂足而坐’”表明胡汉之间的交融是双向的故D正确A太过绝对排除BC理解片面排除15.孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服改用汉姓改说汉话与汉人通婚这反映的是A. 少数民族学习先进文化B. 游牧生活的传统灭亡C. 孝文帝数典忘祖脱离实际D. 蕃汉分治成时代趋势【答案】A【解析】依据所学知识可知孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服、改用汉姓、改说汉话、与汉人通婚这反映的是少数民族学习先进文化故A正确“游牧生活的传统灭亡”“孝文帝数典忘祖”说法错误故BC错误材料体现不出蕃汉分治故D错误16.北魏孝文帝改革中所实行的均田制的性质是A. 封建地主土地所有制B. 封建国家土地所有制C. 小农个体土地所有制D. 集体土地所有制【答案】B【解析】17.北魏孝文帝曾被称为“民族融合的推手” 主要是因为他()A. 支持胡汉通婚B. 具备儒学修养C. 全面汉化政策D. 迁都中原洛阳【答案】C【解析】北魏孝文帝曾被称为“民族融合的推手” 主要是因为他实行全面汉化政策加强了民族大融合故C正确AD从属于C 故AD错误B与题意无关故B错误.故选C.二、材料分析题(本大题共计2小题每题15分共计30分)18.(1)根据材料一并结合所学知识指出商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施并分析商鞅变法是如何推动社会转型的18.(2)根据材料二并结合所学知识谈谈你对孝文帝汉化问题的认识【答案】(1)措施经济方面废除井田制以法律形式承认土地私有允许土地买卖重农抑商奖励耕织统一度量衡社会习俗方面禁止父子及兄弟同居一室推行一夫一妻家庭政策推动改革了原有的土地制度维护并壮大新兴地主阶级的力量打击并瓦解了旧的宗法制度使封建国家机器的职能更加健全中央集权制度的建设由此开始改革极大地提高了秦国的军队战斗力为秦国的富国强兵和后来的统一全国奠定基础【解析】(1)第一小问的措施依据材料一为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者倍其赋”、“令民父子兄弟同室内息者为禁” 结合商鞅变法经济措施和移风易俗措施解答即可如经济方面废除井田制以法律形式承认土地私有允许土地买卖重农抑商奖励耕织统一度量衡社会习俗方面禁止父子及兄弟同居一室推行一夫一妻家庭政策第二小问的推动结合商鞅变法的影响从政治、经济、阶级、军事等方面分析【答案】(2)认识孝文帝的汉化政策既有积极的一面也有消极的一面一方面孝文帝改革适应了历史发展趋势缓和了社会矛盾巩固了封建统治促进民族融合推动北方经济、文化的发展为隋唐大一统奠定基础另一方面孝文帝汉化改革丢掉了拓跋英勇质朴削弱了北魏的军事力量全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化严重消蚀了北魏统治者的锐气和活力【解析】(2)本小问的认识实际上考查孝文帝汉化改革的积极和消极影响依据材料二结合所学知识解答即可19.(1)依据材料一概括秦汉时期巩固边疆统治、处理民族关系的几种方式19.(2)材料二中的“宏”是谁?请另举两例材料以外的措施【答案】(1)方式移民戍边、设置郡县(管理机构)战争和亲等方式【解析】(1)方式根据“发诸尝通亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)赘婿、贾人……以逾遣戍”“四十四县”“北逐戎狄”“帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于”等信息得出移民戍边、设置郡县(管理机构)战争和亲等方式【答案】(2)拓跋宏或北魏孝文帝措施鲜卑贵族迁都洛阳籍贯改为洛阳汉族服饰取代鲜卑服饰朝中禁止鲜卑语统一说汉语将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门【解析】(2)结合所学可知“宏”是拓跋宏或北魏孝文帝措施材料反映的是改汉姓与汉族通婚结合所学可列举鲜卑贵族迁都洛阳籍贯改为洛阳汉族服饰取代鲜卑服饰朝中禁止鲜卑语统一说汉语将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门等。

2023-2024学年高中历史人民版选修1专题三 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人民版高中历史单元测试学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计10小题,每题3分,共计30分)1.北魏大臣拓跋澄在回答孝文帝议迁都之事时,曰:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。

”材料表明北魏迁都洛阳有益于()A. 解决平城粮食供应问题B. 加强对中原地区的统治C. 防止少数民族柔然骚扰D. 肃清阻碍改革的保守势力【答案】B【解析】北魏迁都洛阳的目的是很多的,但是根本目的只有一个——巩固统治特别是加强对中原地区的统治,另外,一般而言“迁都”的根本目的要从加强统治的角度来进行考虑,故B正确;ACD均不符合题意,排除。

故选B。

2.北魏立国之初,借助儒学的五德终始说来论证其政权的合法性,利用皇帝祖先说……对胡族身份有所回避。

孝文帝推行俸禄制、均田制、迁都洛阳、移风易俗等改革。

这些措施()A. 强化了关中地区的战略地位B. 削弱了少数民族政权的统治基础C. 强化了儒学的伦理道德观念D. 顺应了北方民族交融的历史趋势【答案】D【解析】3.北魏孝文帝改革的措施中有利于其直接控制黄河流域的是()A. 迁都洛阳B. 实行汉化措施C. 颁布均田令D. 采纳汉族统治制度【答案】A【解析】北魏迁都洛阳之前都城在平城,该地地处偏僻,使北魏政权很难有效地控制中原地区,迁都洛阳解决了这一问题,故A正确;BCD三项与直接控制黄河流域无关,排除。

故选A。

4.孝文帝改革前夕,北魏面临的社会形势主要有()①实行宗主督护制严重影响了封建国家的赋税收入②赋税征收严重,农民负担重③民族矛盾日渐突出④冯太后崇尚“汉法”A. ①②B. ①②③C. ②③④D. ①②③④【答案】D【解析】本题考查考生调动和运用知识的能力,考查孝文帝改革的背景,由所学知识可知北魏孝文帝改革前夕,北魂魏实行了宗主督护制影晌了国家的财政收入,赋税征收严重不均,民族矛盾和阶级矛盾尖锐,冯太后非常推崇“汉法”等,故D项正确。

2024_2025学年高中历史单元综合测评3北魏孝文帝改革含解析新人教版选修1

单元综合测评(三) 北魏孝文帝改革(时间:60分钟分值:90分)1.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一北魏兴起于蒙古高原,初以盛乐(今内蒙古和林格尔县)为首都,为便于向南扩张而以平城(今山西大同市东北)为南都,后遂迁都平城。

孝文帝迁都洛阳后,平城被称为北京。

——华林甫《中国地名史话》材料二迁居洛阳的鲜卑人,经过三十年,大体上已经汉化。

一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大胜利。

——樊树志《国史十六讲》材料三但是,民族融合是历史发展的必定趋势,是进步的现象。

特殊是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。

——张岂之主编《中国历史十五讲》(1)依据材料一,归纳北魏迁都的过程及特点。

北魏不断迁都的缘由是什么?(6分)(2)列举孝文帝推行的汉化政策。

(3分)(3)孝文帝改革对鲜卑族的发展历程产生了怎样的影响?你是如何相识材料三的观点的?(6分)[解析] 第(1)问,迁都过程及特点要依据材料一归纳概括,其迁都缘由要从内外两方面归纳概括。

第(2)问,属于再认再现基础学问,难度较小,依据所学史实回答即可。

第(3)问,“影响”的作答要留意审题,留意限制语“对鲜卑族的发展历程”。

对材料三观点的相识可自由发挥,言之成理即可。

[答案] (1)过程:由盛乐迁至平城,再迁至洛阳。

特点:不断南迁。

缘由:北方保守势力强大,经济落后,外来威逼严峻;中原先进经济文化的吸引;统治中原地区的须要。

(2)汉化政策:易服装、讲汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯。

(3)影响:与汉族完全融合,历史上的鲜卑族最终消逝。

相识:这一观点是正确的。

少数民族的经济文化相对落后,进入中原后,必定会被中原的文明所折服。

这一过程促进了少数民族的发展进步,有利于民族融合,促进了中华民族的形成和发展。

2.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一鲜卑以游牧为生,善骑射。

高中历史选修1第三单元北魏孝文帝改革习题及答案

第三单元检侧(共60分钟,满分100分)一、选择题(每小题2.5分,共20题50分)鲜卑族“马背上得天下”,能否“马背上治天下”成为当时的主要问题。

请回答1~4题。

1.北魏在孝文帝改革之前,地方基层组织实行的是()A郡县制 B.县制C.宗主督护制D.三长制2.北魏统北方后,在黄河流域逐渐采用先进的经济形式发展经济,这种经济形式实质是()A.奴隶制经济形式B.封建制经济形式C.半封建半奴隶制经济D.半畜牧半农业3.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是()①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐A①② B.②③C.③④D.①②③④4.使孝文帝对汉文化产生了浓厚的兴趣,并最终推动其进行汉化改革的是()A.拓跋硅B.道武帝C.冯太后D.拓跋宏在冯太后的支持下,孝文帝进行了一场自上而下的改革运动。

请回答5~10题。

5.促成北魏实施均田制的直接原因是()A.民族融合的趋势B.政府与宗室争夺农户C.南北对峙的形势D.汉族地主阶级的要求6.导致北魏实行均田制的最主要原因是()A.汉族地主的建议B.南北对峙的形势C.民族矛盾的激化D.中原地区先进的经济形态的吸引7.一位史学家说:“北魏孝文帝强制授给露田……这对农民是一种剥削的手段……”这主要是因为()A.均田制是土地国有制B.租庸调制加重了农民的负担C.孝文帝推行民族分化政策D.授田的实质是强迫农民开荒纳税8.北魏孝文帝改革措施中具有开创性的是()A整顿吏治 B.实行府兵制C.汉化政策D.颁布均田令9.均田制就其性质而言,是一种()A封建地主土地私有制B.农民的土地私有制C.封建土地国有制D.封建集体土地所有制10.北魏孝文帝前期改革的侧重点是()A以新制度取代旧制度B.迁都洛阳C.移风易俗D.汉化北魏孝文帝改革是北方少数民族封建化的重要体现。

请回答11~13题。

11.北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是()A.提高少数民族的素质B.缓和与汉族地主的冲突C.适应农耕文化的需要D.抵御北方游牧民族侵扰12.下图是《北魏的疆域及迁都示意图》,北魏孝文帝迁都的主要原因是()A.黄河流域历来是帝王兴起之地B.接受汉族先进文化以巩固统治C.实行移风易俗的改革D.以洛阳为中心进而统一全国13.北魏孝文帝改革的阻力主要来自于()A.北方各族的上层人物B.地主阶级的守旧势力C.鲜卑贵族D.汉族地主阶级北魏孝文帝改革促进了鲜卑族历史的发展。

2023-2024学年高中历史人民版选修1专题三 北魏孝文帝改革单元测试(含答案解析)

2023-2024学年人民版高中历史单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计20小题每题3分共计60分)1.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是()①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐A. ①②③④B. ②③④C. ①②④D. ①②③【答案】A【解析】①439年北魏统一北方相对统一的政治局面未孝文帝改革奠定了基础①正确②北方出现了民族融合的趋势魏孝文帝改革奠定了群众基础②正确③北魏历代君主都重视汉文化学习故先进文化的吸引是孝文帝改革的目的所在③正确④在民族征服的过程中北魏统治者对各族人民实行了民族歧视和民族压迫政策故民族矛盾尖锐④正确故选A B、C、D排除2.北魏孝文帝的改革政策之所以能够实施是因为()①它适应了当时中原地区先进的生产力②得到鲜卑贵族的广泛支持③孝文帝个人改革的态度坚决④广大北方人民支持政府改革A. ①②B. ②③C. ①③D. ②④【答案】C【解析】北魏孝文帝的改革政策之所以能够实施是因为它适应了当时中原地区先进的生产力以及孝文帝个人改革的态度坚决故①③正确孝文帝改革面临重重阻力比如迁都洛阳遭到鲜卑贵族和北方人民的强烈反对故②④错误3.有学者认为北魏改革以公元490年为分期前一阶段是冯太后主持后一阶段是孝文帝主持也有学者反对这种认识认为北魏改革具有连续性不能把孝文帝排除在前期改革之外据此可知A. 北魏改革措施有阶段性区别B. 北魏改革措施具有连续性C. 对同一历史事件的历史理解不同D. 史料类型决定史料证史的价值【答案】C【解析】历史理解是人们对历史事件或现象的主观认识从材料信息来看对于北魏改革的分期存在不同看法说明对这一历史事件的历史理解不同故答案为C项A项属于材料中的第一种观点 B项属于第二种观点均不是对材料信息的总体概括排除A、B项材料没有反映史料类型对于证史的价值排除D项4.孝文帝时有大臣依据五德相生之序称北魏乃承继前秦火德而来故属土德多数大臣认为应“以皇魏承晋为水德” 得到皇帝的认可孝文帝此举意在A. 促进北方各民族交融B. 消除鲜卑责族的改革阻力C. 推行中原的文化学说D. 树立北魏政权的正统地位【答案】D【解析】材料“多数大臣认为应‘以皇魏承晋为水德’ 得到皇帝的认可“体现的是孝文帝通过宣扬阴阳五行学说来树立北魏政权的正统地位D正确ABC与材料无关排除故选D.5.孝文帝改革最重要的意义是促进了北方民族大融合其中不包括()A. 形成共同的生活区域B. 鲜卑族逐渐灭亡C. 汉语言文字被确定为“正音”D. 服饰礼仪互相吸收【答案】B【解析】本题考查北魏孝文帝改革的相关知识旨在考查学生识记知识和运用知识的能力根据所学知识可知北魏孝文帝改革促进了鲜卑族和汉族的民族融合形成了共同的生活区域使少数民族在语言、服饰、风俗习惯等方面与汉族趋同汉语言文字被确定为“正音” 故A、C、D三项表述正确但不符合题意民族融合不是鲜卑族逐渐灭亡 B项表述错误符合题意故选B.6.有学者指出北魏孝文帝改革实现了北魏统治由“武治”向“文治”的转变北魏太和八年(484年)六月仿照汉制下令“置官班禄行之尚矣”这一诏令的推行A. 取缔了特权阶层B. 阻碍了改革的顺利进行C. 加快了社会流动D. 加速鲜卑族封建化进程【答案】D【解析】根据“置官班禄行之尚矣”并结合所学可知孝文帝通过一系列的汉化政策加速鲜卑族封建化进程故D项正确排除B 孝文帝并没有取缔特权阶层排除A 这一措施与社会流动无关排除C7.南北朝时期南梁使者陈庆之出使北魏曾感慨道“自晋宋以来号洛阳为荒土此中谓长江以北尽是夷狄昨至洛阳始知衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷阜” 出现这一变化的原因是()A. 北方农业生产的恢复发展B. 魏孝文帝改革C. 北魏统一了黄河流域D. 北方民族融合趋势加强【答案】B【解析】通过材料“至洛阳始知衣冠士族并在中原礼仪富盛人物殷阜”可以看出南梁使者眼中的洛阳和传说中洛阳不一样这主要是因为北宋孝文帝改革后实现了少数民族的汉化故B正确北方农业生产的恢复与发展只能体现洛阳经济的繁荣但不能体现洛阳“衣冠士族并在中原”得特点排除A北魏统一黄河流域是北魏孝文帝改革的背景排除C北方民族融合趋势加强不是原因而是结果排除D8.孝文帝迁都后有“百国千城莫不欢附商胡贩客日奔塞下” 其中“塞下”应是()A. 洛阳B. 长安C. 平城D. 建康【答案】A【解析】本题考查北魏孝文帝迁都的相关知识旨在考查学生识记知识和运用知识的能力根据材料“百国千城莫不欢附商胡贩客日奔塞下” 结合所学知识可知孝文帝时期把都城由平城迁至洛阳故“塞下”应是洛阳 A 项正确B项是西安排除 C项是北魏原来的都城山西大同排除 D项是南京排除故选A.9.北魏孝文帝改革规定“诸男夫十五以上授露田四十亩妇人二十亩……老免及身没则还田……男夫给二十亩课种桑五十株桑田皆为世业身终不还”“其民调一夫一妇帛一匹粟二石……此外复有杂调”以下最能反映材料信息的是()A. 政府分配的土地全部归农民所有B. 国家将土地按人口多少进行分配C. 国家将土地分成小块分给农民耕种D. 耕种国家土地的农民需承担国家的租役【答案】D【解析】注意题干材料前部分为"分田” 后半部分为“纳调” 体现了耕种国家土地需要承担国家的租役故选DA、B、C只是说明分地排除故选D10.“以森林民族的原生文化直接与高度发展的中原文化相结合实现了民族的飞跃”材料描述的改革是()A. 商鞅变法B. 1861年改革C. 孝文帝改革D. 王安石变法【答案】C【解析】材料中的“森林民族原生文化”与“中原文化”相结合指的是孝文帝改革所以本题正确答案为C项其他三个选项均不符合题意故排除故选C11.北魏孝文帝时期政府颁布法令规定15岁以上男子皆从政府手中领取露田40亩、桑田20亩妇女领取露田20亩受田农民以一夫一妻为单位每年纳帛一匹、粟两石该举措()A. 解决了土地兼并问题B. 限制了政府收入增加C. 保障了农民的生产时间D. 未触动封建土地私有制【答案】D【解析】依据材料“规定15岁以上男子皆从政府手中领取露田40亩、桑田20亩妇女领取露田20亩受田农民以一夫一妻为单位每年纳帛一匹、粟两石”并结合所学可知均田制按性别、年龄把国家控制的土地(或无主荒地)分配给农民使用保障了个体小农经济的稳定但未触动封建土地私有制故D正确根据所学均田制并不能从根本上解决土地兼并问题故A项错误BC项与材料无关排除故选D12.北魏明元帝(409~423年)设中书学以汉人索敞为中书博士其学生“前后显达至尚书、牧守者数十人” 到孝文帝时有记载的88位中书博士只有一位是鲜卑贵族 42位中书学生只有三位是鲜卑子弟这些中书博士和中书学生“皆冠冕之胄” 北魏设置中书学意在()A. 笼络汉族高门巩固统治B. 教育鲜卑子弟全面汉化C. 模仿南朝建立门阀政治D. 团结鲜卑贵族推进改革【答案】A【解析】结合所学知识可知鲜卑族贵族建立的北魏政权选择汉人为主的高官子弟进入中书学为中书博士和学生意在笼络汉族高门巩固统治 A项正确教育鲜卑子弟全面汉化与中书博士的学生多为汉人不符 B项错误模仿南朝建立门阀政治是表现不是本质目的 C项错误鲜卑族建立的北魏政权设置中书学团结的是汉族人不是鲜卑贵族 D项错误故选A13.孔子提出“节用而爱人使民以时”的思想孟子提出“民为贵社稷次之君为轻”的思想告诫统治者要“爱民”“利民” 轻刑薄赋听政于民与民同乐他们的主张折射出当时()A. 儒家思想的正统地位得以确立B. 民本思想逐渐形成C. 民本学说成为中央集权的支撑D. 平民利益至上诉求【答案】B【解析】题干材料信息反映的是春秋战国时期社会出现重大变革的情况下孔子和孟子提出了“爱人”“民贵君轻”“爱民”“利民”等思想主张要求统治者爱惜民力这是古代民本思想的形成故B项正确根据所学知识可知汉武帝时期儒家思想开始成为统治者推崇的正统思想故A项错误专制主义中央集权的思想基础是法家学说故C项错误孔子代表没落的奴隶主贵族利益孟子代表新兴地主阶级利益他们都维护统治阶级利益故D项错误故选B14.北魏孝文帝曾对当朝的一项改革措施加以总结“雄擅之家不独膏腴之美单陋之夫亦有顷亩之分”这项改革措施是()A. 实行井田制B. 设立三长制C. 推行租调制D. 实行均田制【答案】D【解析】根据材料可知再富裕的家庭也不可能独占土地再贫困的家庭也可以有部分田地可知该措施与实行均田制有关故D项正确井田制属于商周时期的土地制度与北魏不符排除A三长制主要是检查户口征收租赋三长制的推行健全了地方基层政权取代了宗主督护制保证了国家对人民有效的控制与材料不符排除B租调制是指规定一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调与材料不符排除C故选D15.北魏孝文帝亲政后主动推行汉化政策反映了()A. 提高鲜卑民族自身素质的需要B. 满足游牧民族发展畜牧业的需要C. 出于笼络利用汉族地主的目的D. 北方少数民族适应农耕文明的需要【答案】D【解析】随着北魏统一黄河流域鲜卑族原先的游牧生产方式已不适应汉族地区先进农耕制度为加强对黄河流域的统治接受汉族的先进生产、生活方式孝文帝进行了汉化的改革通过改革巩固了统治促进了民族融合封建的生产方式逐渐被接受也为后来的大一统奠定了基础故D正确ABC均不符合题意故ABC错误16.阎步克说“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动它扭转了魏晋以来的帝国颓势并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口”这说明孝文帝改革()A. 为隋唐盛世的出现打下基础B. 建立了大一统国家C. 促进了士族制度的发展完善D. 调和了各民族矛盾【答案】A【解析】从材料“构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口”可知孝文帝改革实现了汉族和少数民族文化的碰撞并创造了新的政治制度为隋唐盛世的出现打下基础 A正确北魏没有统一中国故B错误根据材料“走出门阀士族政治”可知 C项说法错误排除调和各族矛盾在材料中未体现故排除D故选A17.《洛阳伽蓝记》对北魏的洛阳城有详细记载其中说道“自晋宋以来号称洛阳为荒土此中谓长江以北尽是夷狄昨至洛阳衣冠士族并在中原礼义富盛人物殷阜”这主要反映了北魏A. 尚未迁都洛阳B. 经济繁荣吸引南方士族北迁C. 统一促进经济的发展D. 学习汉族礼仪促进社会进步【答案】D【解析】材料”昨至洛阳衣冠士族并在中原礼义富盛人物殷阜”体现的是孝文帝的汉化改革促进了其封建化进程 D正确材料体现的是迁都已经完成 A排除 B说法不符合史实排除当时国家尚处于分裂状态 C 排除故选D.18.商鞅变法时规定“五家为一伍两伍为一什什伍之内各家相互纠察” 北魏孝文帝改革也规定“五家立一邻长五邻立一里长五里设一党长”两者的共同作用是()A. 健全了地方基层组织B. 有利于中央集权加强C. 抑制了土地兼并现象D. 延续了地方传统文化【答案】A【解析】题干反映了商鞅在变法中实行严格的什伍户籍制度实行连坐法这有利于维护社会统治秩序强化对基层民众的管理和统治北魏孝文帝在改革中设立三长制健全了地方基层组织加强了地方管理故A项正确中央集权强调的是中央与地方的关系材料只涉及基层管理故B项排除加强基层管理有利于维护社会秩序与土地兼并、地方传统文化无关故排除C、D两项19.十六国时期中原地区政治形势混乱但十六国统治者并不满足于建立割据政权如夏国建立者赫连勃勃在修建都城时宣称“朕方统一天下君临万邦可以统万为名” 魏孝文帝更是志在“南荡吴越复礼万国” 这可以说明当时()A. 大一统思想普遍存在B. 民族矛盾十分尖锐C. 统一趋势逐渐加强D. 南朝局势相对稳定【答案】A【解析】从材料可得出不断是十六国还是北魏政权都试图建立统一的王朝广阔的疆域因此体现了大一统思想普遍存在 A正确材料没有体现民族矛盾排除B 材料只涉及到有统一的思想并不能说明趋势加强排除C 材料不能比较得出南朝局势稳定排除D.20.2003年在洛阳出土的孝文帝之弟墓志铭开头对墓主介绍到“使持节侍中司徒公票骑大将军刺史广陵惠王元羽河南人” 它可以用以佐证孝文帝改革①迁洛的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳②死后不得归葬平城③改鲜卑姓为汉姓④禁鲜卑语统一说汉语A. ①④B. ②③C. ①②③D. ②③④【答案】C【解析】材料未涉及语言的变革④错误 AD排除孝文帝的弟弟葬在洛阳说明的是鲜卑贵族死后不得归葬平城②符合题意从材料“元羽河南人”可知迁洛的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳和改鲜卑姓为汉姓因此①③符合题意结合上述分析可知C正确B排除故选C二、材料分析题(本大题共计2小题每题15分共计30分)21.(1)据材料一并结合所学知识指出北魏孝文帝改革前后人民的生产方式发生了怎样的变化?21.(2)据材料二并结合所学知识概括改革的汉化措施并指出这些措施产生的影响21.(3)据材料三并结合所学知识指出民族文化融合对中国历史造成的影响【答案】(1)变化由畜牧业为主转向农业为主(游牧文明到农耕文明)【解析】(1)由牧马图到耕牛图的变化可知北魏孝文帝改革前后人民的生产方式变化为从游牧文明到农耕文明【答案】(2)措施易服装讲汉话改汉姓定门第等级通婚姻改籍贯影响缓解民族矛盾促进民族融合巩固了封建统治提高了汉族文化的影响【解析】(2)第一问结合所学知识我们可知北魏的汉化措施易服装、讲汉话、改汉姓、定门第等级、通婚姻、改籍贯第二问汉化措施的影响由材料可知缓解民族矛盾促进民族融合巩固了封建统治提高了汉族文化的影响【答案】(3)影响为国家统一奠定基础丰富了中华民族的传统文化【解析】(3)民族融合对中国历史造成深远的影响从政治方面来讲为国家统一奠定了基础从文化方面来讲促进中华文化的多元化发展22.(1)根据材料一并结合所学知识指出商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施并分析商鞅变法是如何推动社会转型的22.(2)根据材料二并结合所学知识谈谈你对孝文帝汉化问题的认识【答案】(1)措施经济方面废除井田制以法律形式承认土地私有允许土地买卖重农抑商奖励耕织统一度量衡社会习俗方面禁止父子及兄弟同居一室推行一夫一妻家庭政策推动改革了原有的土地制度维护并壮大新兴地主阶级的力量打击并瓦解了旧的宗法制度使封建国家机器的职能更加健全中央集权制度的建设由此开始改革极大地提高了秦国的军队战斗力为秦国的富国强兵和后来的统一全国奠定基础【解析】(1)第一小问的措施依据材料一为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者倍其赋”、“令民父子兄弟同室内息者为禁” 结合商鞅变法经济措施和移风易俗措施解答即可如经济方面废除井田制以法律形式承认土地私有允许土地买卖重农抑商奖励耕织统一度量衡社会习俗方面禁止父子及兄弟同居一室推行一夫一妻家庭政策第二小问的推动结合商鞅变法的影响从政治、经济、阶级、军事等方面分析【答案】(2)认识孝文帝的汉化政策既有积极的一面也有消极的一面一方面孝文帝改革适应了历史发展趋势缓和了社会矛盾巩固了封建统治促进民族融合推动北方经济、文化的发展为隋唐大一统奠定基础另一方面孝文帝汉化改革丢掉了拓跋英勇质朴削弱了北魏的军事力量全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化严重消蚀了北魏统治者的锐气和活力【解析】(2)本小问的认识实际上考查孝文帝汉化改革的积极和消极影响依据材料二结合所学知识解答即可。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三单元检侧(共60分钟,满分100分)一、选择题(每小题2.5分,共20题50分)鲜卑族“马背上得天下”,能否“马背上治天下”成为当时的主要问题。

请回答1~4题。

1.北魏在孝文帝改革之前,地方基层组织实行的是()A郡县制 B.县制C.宗主督护制D.三长制2.北魏统北方后,在黄河流域逐渐采用先进的经济形式发展经济,这种经济形式实质是()A.奴隶制经济形式B.封建制经济形式C.半封建半奴隶制经济D.半畜牧半农业3.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是()①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐A①② B.②③C.③④D.①②③④4.使孝文帝对汉文化产生了浓厚的兴趣,并最终推动其进行汉化改革的是()A.拓跋硅B.道武帝C.冯太后D.拓跋宏在冯太后的支持下,孝文帝进行了一场自上而下的改革运动。

请回答5~10题。

5.促成北魏实施均田制的直接原因是()A.民族融合的趋势B.政府与宗室争夺农户C.南北对峙的形势D.汉族地主阶级的要求6.导致北魏实行均田制的最主要原因是()A.汉族地主的建议B.南北对峙的形势C.民族矛盾的激化D.中原地区先进的经济形态的吸引7.一位史学家说:“北魏孝文帝强制授给露田……这对农民是一种剥削的手段……”这主要是因为()A.均田制是土地国有制B.租庸调制加重了农民的负担C.孝文帝推行民族分化政策D.授田的实质是强迫农民开荒纳税8.北魏孝文帝改革措施中具有开创性的是()A整顿吏治 B.实行府兵制C.汉化政策D.颁布均田令9.均田制就其性质而言,是一种()A封建地主土地私有制B.农民的土地私有制C.封建土地国有制D.封建集体土地所有制10.北魏孝文帝前期改革的侧重点是()A以新制度取代旧制度B.迁都洛阳C.移风易俗D.汉化北魏孝文帝改革是北方少数民族封建化的重要体现。

请回答11~13题。

11.北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是()A.提高少数民族的素质B.缓和与汉族地主的冲突C.适应农耕文化的需要D.抵御北方游牧民族侵扰12.下图是《北魏的疆域及迁都示意图》,北魏孝文帝迁都的主要原因是()A.黄河流域历来是帝王兴起之地B.接受汉族先进文化以巩固统治C.实行移风易俗的改革D.以洛阳为中心进而统一全国13.北魏孝文帝改革的阻力主要来自于()A.北方各族的上层人物B.地主阶级的守旧势力C.鲜卑贵族D.汉族地主阶级北魏孝文帝改革促进了鲜卑族历史的发展。

请回答14~18题。

14.与北魏孝文帝改革互为因果关系的现象是()A.北方民族融合B.北方的分裂与统一C.少数民族封建化的完成D.汉族地主势力的消长15.促进北魏孝文帝改革的汉化政策反映出()A .鲜汉之间的相互影响达到新的高度B.鲜汉地主阶级之间的合作形成了新的统治集团C.鲜汉之间的矛盾逐渐消失D.强大的民族必然代替落后的民族16.下图为在敦煌莫高窟发现的满地施绣的佛说法图残片。

全图绣法娴熟,线条流畅。

这充分反映了北魏哪一方面的成就()A.麻纺织B.丝纺织C.毛纺织D.绘画17.北魏孝文帝尊儒崇经,兴办学校,讲授儒家经典,其主要目的是()A.儒家文化是中国的汉文化B.当时的人们喜欢儒家文化C.冯太后的影响D.适应巩固统治的需要18.北魏孝文帝改革成功的根本原因是()A.改革措施行之有效B.掌握最高权力C.顺应历史发展潮流D.得到汉族地主的支持北魏孝又帝改革和商鞅变法一样,都是中国历史上重要的改革。

请回答19~20题。

19.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是()A.改革都获得了成功B.都顺应了历史发展潮流C.改革进展都很顺利D.都改变了原有的生产关系20.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最主要的表现是()A.改变了单一的生活方式B.促进了封建化进程C.增强了国家的综合国力D.加速了民族间的融合二、非选择题(21题16分,22题18分,23题16分,共50分)21.阅读下列图文材料:材料一魏主曰:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徒居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信甚为难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

”——《魏书》材料二北魏北方边患图材料三北魏洛阳城平面图材料四南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感叹:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄,昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

”——《雀洛阳伽蓝记》请回答:(1)根据材料一、二,概括魏主迁都的原因。

(6分)(2)结合所学知识,你认为迁都的原因是什么?(4分)(3)材料花北魏建立的洛阳反映了什么问题?对以后孝文帝进一步改革有何影响?(4分)(4)结合材料四分析,孝文帝迁都对北方经济的发展有何影响?(2分)22.阅读下列图片:请回答:(1)图中所示的景象出现于北魏时期,主要反映了什么历史信息?它出现的原因是什么?(4分)(2)历史上金戈铁马、气吞万里如虎的鲜卑民族消失了,鲜卑文明是不是也彻底消失在历史的烟雾中?从中可以得到什么启示?(4分)(3)你认为孝文帝是盖世英雄还是千古罪人?孝文帝改革成功的原因是什么?同商鞅变法相比,改革的相同点和不同点有哪些?通过分析商鞅变法和孝文帝改革的结果,思考改革成功需要什么条件?(10分)23.北魏孝文帝改革的背景如何?其改革进程怎样?采取了哪些主要措施?对历史发展有何影响?(16分)单元检测1.C 北魏最先在地方上实行的基层组织是落后的宗主督护制。

2. B北魏在黄河流域采用的先进经济形式是当时汉族的农业经济形式。

3.D北魏孝文帝改革是当时多种因素综合作用的结果。

4.C魏孝文帝是在冯太后帮助下登上皇帝宝座的,他深受冯太后的影响,实行汉化措施,进行改革。

5. B题目限制性条件是“直接原因”,A、C两项是背景,D项不符合当时的情况。

均田制改革正是由于实行宗主督护制,豪强地主乘机隐瞒控制人口,使国家赋税收入减少造成的。

6. D北魏实行均田制实际上是学习汉族的封建化的经济形式,所以主要原因是受中原先进经济形态的吸引。

7. D北魏孝文帝授给农氏的是未开垦的荒地。

8. D孝文帝改革的内容中具有开创性,且对后世影响深远的是均田制的实施。

9. C根据均田制所规定的内容分析,分给农民的土地分桑田和露田,其中主要是露田,而露田在人死后需归还国家。

所以说是封建土地国有制。

10. A孝文帝前期改革是在冯太后的支持下进行的,主要是建立新制度,以此取代旧制度。

11. C北魏孝文帝改革的汉化措施实际上是接受汉族的先进文化,即学习适应农耕文化。

12. B13. C北魏孝文帝改革主要是学习汉族先进文化,势必触及鲜卑族贵族的利益。

14. A北方的民族融合是北魏孝文帝改革的背景,同时改革又促进了民族融合。

15. A北魏孝文帝改革的汉化措施方面使鲜卑族学习了汉族的先进文化,另一方面汉人在与鲜卑族的接触中也学习到了鲜卑族的某些先进的东西。

16.B这是一幅满地施绣的残片,结合当时的手工业成就判断,应该是丝纺织成就。

17.D北魏孝文帝尊儒崇经,兴办太学等学校,教授儒家经典,主要目的是便于接受汉族文化,促使其政权的封建化,更好地巩固统治。

18.C19.C商鞅变法和北魏孝文帝改革进展都很不顺利,遇到了守旧势力的反对和阻碍。

20.B商鞅变法和北魏孝文帝改革产生的相同社会影响较多,但最关键的是都促进了政权的封建化。

21.(1)原因:要与汉族“同文轨”;要把都城设在“文治”即先进的地方;要有利于:“移风易俗”即改革;黄河流域历来是帝王兴起之地;北部柔然的进犯。

(6分)(2)原因:为了接受汉族先进文化;为了加强对黄河流域的控制,巩固统治。

(4分)(3)北魏深受汉文化的影响,为以后进一步深化改革创造了良好的氛围。

有利于新的改革措施的实施。

(4分)(4)促进了北方地区经济的繁荣和发展,也促进了北方经济的农业化过程。

(2分)点拨:关于北魏孝文帝迁都洛阳的原因主要注意从两个方面进行分析,即原来都城平城的不利因素和迁都洛阳的有利因素,尤其是对鲜卑族汉化的影响。

22.(1)生活方式上的民族融合。

北魏孝文帝实行的移风易俗的改革。

(4分)(2)没有。

各民族在相互交流、融合中发展,并逐渐融为一体。

(4分)(3)盖世英雄。

顺应历史发展的潮流。

(2分)相同点:都顺应了历史发展的潮流,都促进了政权的封建化。

不同点:北魏孝文帝改革侧重于制度的更新、迁都和移风易俗;而商鞅变法侧重于富国强兵。

(6分)改革应当顺应历史发展的潮流,改革者应当具有坚忍不拔的毅力,改革应当勇于同落后的旧势力斗争到底等。

(2分)点拨:(1)问主要结合材料回答问题。

(2)问主要结合图片进一步深化。

(3)问主要通过比较孝文帝改革与商鞅变法进行回答。

23.背景:随着北魏的建立并统一黄河流域。

北魏参照汉族封建政权的一些统治方式进行统治,促进了各族间的交流和融合发展;但北魏政权制度建设的欠缺造成阶级矛盾尖锐、民族矛盾激化,各地人民起义;魏孝文帝在冯太后的影响下学习汉族文化,并深刻地认识到要巩固统治,就必须学习汉族先进文化。

(6分)进程:分前后两个阶段。

第一阶段:改革的重点是创建新制,主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。

第二阶段:改革的重点是汉化政策,主要措施是迁都洛阳和移风易俗。

(6分)影响:促进了鲜卑放封建化的进程,有利于北方经济的发展,巩固了封建统治,加强了民族大融合,为统一的多民族的发展奠定了基础。

(4分)点拨:主要结合所学知识,分析总结其背景和影响,结合变法前后的不同分阶段进行叙述。