病机伤寒论方剂(新整理,附方剂) 精品

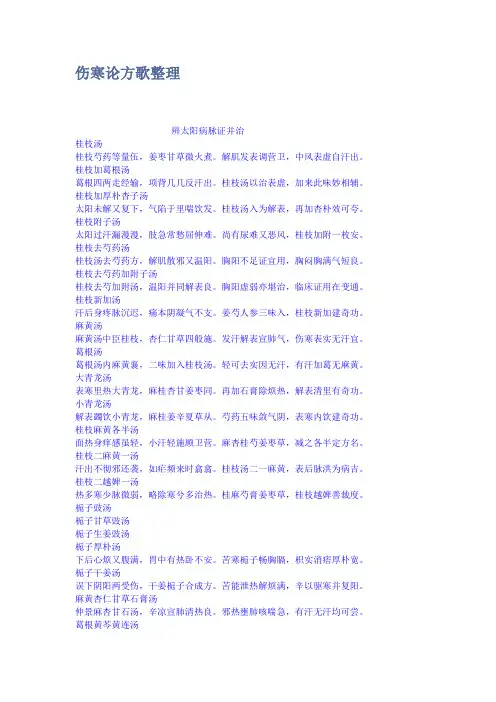

伤寒论方歌整理

胸痹心痛短气病 瓜蒌薤白白酒汤 瓜蒌薤白半夏汤 乌头赤石脂丸 温阳乌头石脂丸,附姜椒入逐阴寒。心背彻背脉沉紧,形寒肢逆怎缠绵。 薏苡附子汤 茯苓杏仁甘草汤 橘皮枳实生姜汤 枳实薤白桂枝汤 枳实薤白桂枝汤,厚蒌合治胸痹方。胸阳不振痰气结,通阳散结效非常。 人参汤 即理中汤方 桂枝生姜枳实汤

辨太阴病脉证并治 理中丸 理中参术草干姜,温中健脾基础方。中阳不足痛呕逆,丸汤两用暖脾阳。 干姜黄连黄芩人参汤 食入即吐是何因,胃热脾虚两相拼。温脾干姜人参共,清胃黄连与黄芩。 麻黄升麻汤 麻黄升麻用芩归,天冬桂苓草姜随。石膏白术芍知母,清热养阴用葳蕤。 竹叶石膏汤 竹叶石膏参麦冬,半夏粳米甘草从。清补气津又和胃,余热耗伤气津用。 牡蛎泽泻散 牡蛎泽泻散,瓜蒌商路根。蜀漆葶苈子,捣末海藻均。 枳实栀子豉汤

桂枝附子汤 桂枝附子除风湿,生姜大枣甘草同。身痛转难脉虚涩,祛邪莫忘和中宫。 桂枝附子去桂加白术汤 桂枝去桂加术汤,附姜枣甘合成方。阳虚痹证偏于湿,脉虚而涩体烦僵。 甘草附子汤 甘草附子汤主何,骨节烦痛伸不得。温阳散寒除湿去,煎加术桂起沉疴。

辨阳明病脉证并治 白虎汤 白虎膏知粳米甘,清热生津止渴烦。气分热盛四大证,益气生津人参添。 猪苓汤 猪苓汤内有茯苓,泽泻阿胶滑石并。小便不利兼烦渴,滋阴利水证自平。 大承气汤(小承气汤,调胃承气汤) 大承气汤大黄硝,枳实厚朴先煮好。峻下热结急存阴,阳明腑实重证疗。 去硝名为小承气,轻下热结用之效。调胃承气硝黄草,缓下热结此方饶。 麻子仁丸 麻子仁丸脾约治,杏芍大黄枳朴蜜。润肠泻热又行气,胃热肠燥便秘施。 吴茱萸汤 吴茱萸汤重用姜,人参大枣共煎尝。厥阴头痛胃寒呕,温中补虚降逆良。 茵陈蒿汤 茵陈蒿汤大黄栀,瘀热阳黄此方施。便难尿赤腹胀满,功在清热与利湿。 栀子柏皮汤 伤寒栀子柏皮汤,湿热熏蒸肝胆伤。煎加甘草和中气,清热利湿善退黄。 麻黄连翘赤小豆汤 麻黄连翘小豆汤,杏仁大枣生梓姜。甘草燎水同煎服,风水夹寒及发黄。

伤寒论113方完整版

伤寒论113方完整版1.桂枝汤【原文】太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药三两、炙甘草二两、生姜三两、大枣十二枚【功用】解肌发表,调和营卫。

【煎法】右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

【方歌】桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同。

解肌发表调营卫,表虚有汗此为功。

2.桂枝加桂汤【原文】烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚。

气从少腹上冲心者,灸其核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两也。

【组成】桂枝五两、芍药三两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚。

【功用】温阳祛寒,平冲降逆。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

3.桂枝加芍药汤【原文】本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药六两、炙甘草二两、大枣十二枚、生姜三两。

【功用】温脾和中,缓急止痛。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

4.桂枝加大黄汤【组成】桂枝三两、大黄二两、芍药六两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚【功用】发表疏里,外解太阳之表,内攻太阴之里实。

【煎法】右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5.桂枝加厚朴杏子汤【原文】太阳病,下之,微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

【组成】桂枝三两、炙甘草二两、生姜三两、芍药三两、大枣十二枚、厚朴二两、杏仁五十枚。

【功用】解肌发表,降气平喘。

【煎法】右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6.桂枝加附子汤【原文】太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药三两、炙甘草三两、生姜三两、大枣十二枚、炮附子一枚。

【功用】温经复阳,固表驱风,复阳敛液。

【煎法】右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

《伤寒论》重点方剂总结

《伤寒论》重点方剂总结

张仲景塑像

《伤寒论》被称为方书之祖,对后世中医方剂学影响极大,仲景制方选药精当、配伍严明,药味不多,用量有度,八法兼备,随证加减,变化无穷。

虽有113方,但主方不多,大多为主方变换运用,加减变化,神出鬼没,效如神助,113个方子中总共用药区区87味,并且全部以主方主药作为杠杆,灵活加减变化,其中一味药作为方子的共5首,2到6味药作为方子的的共80首,7到10味药作为方子的25首,11味药以上作为方子的有3首,可以看出,以2到6味药的方子为最多,其中3到4味药作为方子的有45首,占全部方药的四成以上。

现本人对《伤寒论》中出现的重点方剂总结整理,以供参考学习,全文如下:

本文总结、整理《伤寒论》中出现的重点方剂,每个方子都从提要、病机、主证、治法、方药五个维度进行总结整理,以飨读者。

伤寒论 经典方剂整理

伤寒论经典方剂整理

《伤寒论》是我国古代医学著作之一,是东汉末年张仲景所著。

《伤寒论》主要讨论了伤寒病的病因、病机、辨证施治等内容,是中医经典之一,对后世中医临床实践产生了深远的影响。

以下是《伤寒论》中一些经典方剂的整理,这些方剂在古代被广泛应用于治疗伤寒病及相关疾病。

1.桂枝汤:

•组成:桂枝、大枣、生姜、黄芩、甘草。

•适应症:外感太阳病初起,表证未解,恶风寒,无汗。

2.桂枝加葛根汤:

•组成:桂枝、葛根、大枣、生姜、黄芩、甘草。

•适应症:太阳病,解表药不解,脉浮缓者。

3.麻黄汤:

•组成:麻黄、杏仁、桂枝、大枣。

•适应症:太阳病发热,汗出恶风。

4.大青龙汤:

•组成:麻黄、杏仁、桂枝、大枣、黄芩、赤小豆、人参、甘草、大青龙。

•适应症:太阳病,发汗恶寒汤出。

5.小柴胡汤:

•组成:柴胡、黄芩、半夏、生姜、大枣、人参、甘草。

•适应症:少阳证病,发热、恶寒、胸胁满,口苦。

6.小青龙汤:

•组成:麻黄、杏仁、桂枝、大枣、黄芩、半夏、人参、甘草、小青龙。

•适应症:少阳证病,发汗而不解,身体热痛,汤出而不解。

7.大柴胡汤:

•组成:柴胡、半夏、生姜、大枣、黄芩、人参、甘草。

•适应症:少阳证病,发热恶风,胸胁满,口苦。

这些方剂都是根据《伤寒论》的理论体系制定的,其配伍、药物的运用都有其独特的中医理论基础。

在中医临床实践中,医生可能会根据患者的具体病情进行辨证施治,选用适当的方剂。

同时,这些方剂也是中医学习的基础,对于理解中医经典理论和经验有着重要的作用。

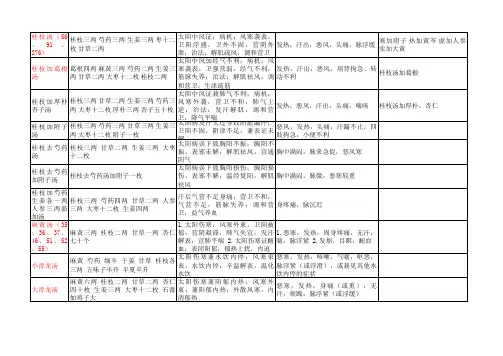

伤寒论方剂整理

太阳阳明合病呕逆;风寒束表, 内犯胃腑;发汗解表,降逆止呕

发热恶寒,头身疼痛,无汗,呕 逆,无热象,舌苔白,脉浮或脉紧

黄 芩 汤 黄芩三两 芍药二两 甘草二两 大枣

(172) 十二枚

太阳少阳合病下利或呕;少阳邪

黄芩加半夏 黄芩三两 芍药二两 甘草二两

生姜汤

十二枚 半夏半升 生姜一两半

大枣

热,内迫阳明;清热止利,或兼 和胃降逆

草汤

三两

焦;温中化饮,通阳利水

辘,四肢不温,口不渴,小便利,

桃 核 承 气 汤 桃仁五十个 大黄四两 桂枝二两 甘 蓄 血 轻 证 ; 血 热 初 结 , 蓄 于 下 少腹急结,小便自利,其人如狂, 1.先煎诸药,后下芒硝;2.饭

(106) 草二两 芒硝二两

焦;活血化瘀,通下瘀热

舌红苔黄,脉沉涩

前服用;3.每次五合。每日三

胸中满闷,脉来急促,恶风寒

阳气

桂枝去芍药 加附子汤

桂枝去芍药汤加附子一枚

太阳病误下致胸阳损伤;胸阳损 伤,表邪不解;温经复阳,解肌 胸中满闷,脉微,恶寒较重 祛风

桂枝加芍药 生姜各一两 桂枝三两 芍药四两 甘草二两 人 参 三 两 新 三两 大枣十二枚 生姜四两 加汤

人参

汗后气营不足身痛;营卫不和, 气营不足,筋脉失养;调和营

暴虚,阴寒内盛;救急回阳

微,身无大热

茯苓四逆汤

茯苓四两 人参一两 二两 干姜一两半

附子一枚

甘草

汗下后阴阳两虚烦躁;少阴阴阳 两虚,阳虚为主;回阳益阴

烦躁,肢厥,恶寒,脉微细

1.阳虚水泛;肾阳虚弱,水邪泛 1.心悸,头眩,身瞤动,振振欲扑

真武汤

茯苓 芍药 生姜各三两 白术二两 附 滥;温阳利水 2.少阴阳虚水泛; 地或水肿,小便不利,苔白,脉沉

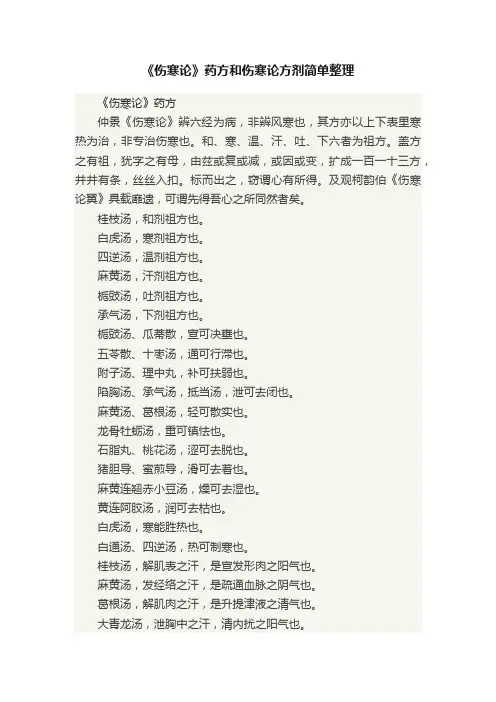

《伤寒论》药方和伤寒论方剂简单整理

《伤寒论》药方和伤寒论方剂简单整理《伤寒论》药方仲景《伤寒论》辨六经为病,非辨风寒也,其方亦以上下表里寒热为治,非专治伤寒也。

和、寒、温、汗、吐、下六者为祖方。

盖方之有祖,犹字之有母,由兹或复或减,或因或变,扩成一百一十三方,井井有条,丝丝入扣。

标而出之,窃谓心有所得。

及观柯韵伯《伤寒论翼》具载靡遗,可谓先得吾心之所同然者矣。

桂枝汤,和剂祖方也。

白虎汤,寒剂祖方也。

四逆汤,温剂祖方也。

麻黄汤,汗剂祖方也。

栀豉汤,吐剂祖方也。

承气汤,下剂祖方也。

栀豉汤、瓜蒂散,宣可决壅也。

五苓散、十枣汤,通可行滞也。

附子汤、理中丸,补可扶弱也。

陷胸汤、承气汤,抵当汤,泄可去闭也。

麻黄汤、葛根汤,轻可散实也。

龙骨牡蛎汤,重可镇怯也。

石脂丸、桃花汤,涩可去脱也。

猪胆导、蜜煎导,滑可去着也。

麻黄连翘赤小豆汤,燥可去湿也。

黄连阿胶汤,润可去枯也。

白虎汤,寒能胜热也。

白通汤、四逆汤,热可制寒也。

桂枝汤,解肌表之汗,是宣发形肉之阳气也。

麻黄汤,发经络之汗,是疏通血脉之阴气也。

葛根汤,解肌肉之汗,是升提津液之清气也。

大青龙汤,泄胸中之汗,清内扰之阳气也。

小青龙汤,发心中之汗,涤内蓄之水气也。

麻黄汤,邪伤营而不伤形者,竟发汗以散邪也。

桂枝汤,邪伤卫而已伤形者,服之歠粥渍形以为汗也。

麻黄细辛汤,用附子升肾液以为汗也。

附子汤,用人参固肾液以止汗也。

柴胡汤,重用寒凉,阳经之邪不欲其太升也。

乌梅丸,重用辛热,阴经之邪不欲其太收也。

麻黄汤,病从外之内者,仍治其外也。

栀豉汤,病从内之外者,仍调其内也。

桂枝汤,病虽入里而表症仍在者,当先和其表也。

调胃承气汤,症虽有表而里症甚者,当先调其内也。

大柴胡汤、小柴胡汤,从半表半里者,当和其内外也。

小柴胡汤,治轻邪在腠理。

大柴胡汤,治浊邪入募原。

桂枝汤,仅解太阳初感之邪。

柴胡汤,可调三阳半表之症。

麻黄附子汤,治邪从阳分注经之症。

附子汤,治邪从阴分内注于骨之症。

小青龙汤,治表热里寒。

大青龙汤,治表寒里热。

《伤寒论》113方汇总

《伤寒论》113方汇总2022-09-27 发表于内蒙古1、桂枝汤类方(21方)1)桂枝汤,2)桂枝加葛根汤,3)桂枝加附子汤,4)桂枝去芍药汤,5)桂枝去芍药加附子汤,6)桂枝麻黄各半汤,7)桂枝二麻黄一汤,8)桂枝二越婢一汤,9)桂枝去桂加茯苓白术汤,10)桂枝加厚朴杏子汤,11)桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤,12)桂枝甘草汤,13)小建中汤,14)桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤,15)桂枝加桂汤,16)桂枝甘草龙骨牡蛎汤,17)桂枝附子汤,18)去桂加白术汤,19)桂枝加芍药汤,20)桂枝加大黄汤,21)桂枝人参汤。

2、麻黄汤类方(8方)1)麻黄汤,2)大青龙汤,3)小青龙汤,4)麻黄杏仁甘草石膏汤,5)麻黄连翘赤小豆汤,6)麻黄细辛附子汤,7)麻黄附子甘草汤,8)麻黄升麻汤。

3、葛根汤类方(3方)1)葛根汤,2)葛根加半夏汤,3)葛根黄芩黄连汤。

4、抵当汤类方(3方)1)桃核承气汤,2)抵当汤,3)抵当丸。

5、栀子豉汤类方(7方)1)栀子豉汤,2)栀子甘草豉汤,3)栀子生姜豉汤,4)栀子厚朴汤,5)栀子干姜汤,6)枳实栀子豉汤,7)栀子柏皮汤。

6、陷胸汤类方(6方)1)大陷胸丸,2)大陷胸汤,3)十枣汤,4)小陷胸汤,5)白散,6)瓜蒂散。

7、泻心汤类方(6方)1)半夏泻心汤,2)大黄黄连泻心汤,3)附子泻心汤,4)生姜泻心汤,5)甘草泻心汤,6)旋覆代赭汤。

8、甘草汤类方(4方)1)甘草汤,2)炙甘草汤,3)甘草附子汤,4)甘草干姜汤。

9、苓桂术甘汤类方(6方)1)茯苓桂枝白术甘草汤,2)茯苓桂枝甘草大枣汤,3)茯苓甘草汤(苓桂姜甘汤),4)五苓散,5)猪苓汤,6)文蛤散。

10、黄芩黄连汤类方(4方)1)黄芩汤,2)黄芩加半夏生姜汤,3)黄连汤,4)黄连阿胶汤。

11、白虎汤类方(3方)1)白虎汤,2)白虎加人参汤,3)竹叶石膏汤。

12、承气汤类方(6方)1)调胃承气汤,2)小承气汤,3)大承气汤,4)麻子仁丸,5)蜜煎导方,6)猪胆汁灌方。

伤寒论113方[完整版]

1.桂枝汤[原文]太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

[组成]桂枝三两、芍药三两、炙甘草二两、生姜三两、大枣十二枚[功用]解肌发表,调和营卫。

[煎法]右五味, 咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

[方歌]桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同。

解肌发表调营卫,表虚有汗此为功。

2.桂枝加桂汤[原文]烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚。

气从少腹上冲心者,灸其核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两也。

[组成]桂枝五两、芍药三两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚。

[功用]温阳祛寒,平冲降逆。

[煎法]右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

3.桂枝加芍药汤[原文]本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

[组成]桂枝三两、芍药六两、炙甘草二两、大枣十二枚、生姜三两。

[功用]温脾和中,缓急止痛。

[煎法]右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

4.桂枝加大黄汤[组成]桂枝三两、大黄二两、芍药六两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚[功用]发表疏里,外解太阳之表,内攻太阴之里实。

[煎法]右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5.桂枝加厚朴杏子汤[原文]太阳病,下之,微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

[组成]桂枝三两、炙甘草二两、生姜三两、芍药三两、大枣十二枚、厚朴二两、杏仁五十枚。

[功用]解肌发表,降气平喘。

[煎法]右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6.桂枝加附子汤[原文]太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

[组成]桂枝三两、芍药三两、炙甘草三两、生姜三两、大枣十二枚、炮附子一枚。

[功用]温经复阳,固表驱风,复阳敛液。

[煎法]右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

7.桂枝去芍药汤[原文]太阳病,下之后,脉促,胸满者,桂枝去芍药汤主之。

伤寒论全部方剂

伤寒论全部方剂1桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

2桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

3桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6桂枝加附子汤方:20 桂枝三两,去皮芍药三两甘草三两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子一枚,炮,去皮,破八片右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加附子,将息如前法。

7挂枝去芍药汤方:21 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右四味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今去芍药,将息如前法。

8桂枝去芍药加附子汤方:22 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子炮,去皮,破八片,一枚右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

伤寒论方剂

伤寒论方剂伤寒论全部方剂1.十枣汤芫花、甘遂、大戟等量。

将以上药物研成粉末,加入一升半水中,先煮十枚大枣,取八合汁,去渣,加入药粉。

强壮者服一钱匙,体弱者服半钱匙,温水服用,早晨服用。

如果病情未能缓解,第二天再服用,加半钱匙。

当出现下泻症状后,就可以开始吃稀粥。

2.三物白散桔梗三分,XXX一分,去皮心,熬黑,研成膏状,贝母三分,将以上三味混合。

将XXX放入研钵中,用杵捣碎,然后将XXX加入药粉中,用白开水调服。

强壮者服半钱匙,体弱者减量。

如果病情在膈上,则会呕吐,在膈下,则会腹泻。

如果出现腹泻,可以喝热粥;如果持续不止,则可以喝冷粥。

3.干姜附子汤干姜一两,附子一枚,生用,去皮,切成八片,将以上两味加入三升水中,煮至一升,去渣,一次饮用。

4.干姜黄连黄芩人参汤干姜、黄芩、黄连、人参各三两,将以上四味加入六升水中,煮至二升,去渣,分温服用。

5.土瓜根汁方该方应该是土瓜根汁灌肠导泻,但未详细说明使用方法。

6.大承气汤大黄四两,酒洗厚朴半斤,炙,去皮枳实五枚,炙,芒消三合,将以上四味加入一斗水中,先煮大黄和厚朴,取五升汁,去渣;再煮大黄,取二升汁,去渣;最后加入芒消,用微火煮沸一两,分温服用。

如果已经出现下泻症状,就不需要再服用。

7.大柴胡汤柴胡半斤,黄芩三两,芍药三两半,夏半升,洗净生姜五两,切碎,枳实四枚,炙,大枣十二枚,擘开,将以上七味加入一斗二升水中,煮至六升,去渣,再煮一次,分温饮用一升,每天三次。

如果需要,可以加入大黄二两。

如果不加大黄,就不是大柴胡汤。

8.大青龙汤麻黄六两,去节桂枝二两,去皮甘草二两,炙杏仁四十枚,去皮尖生姜三两,切碎,大枣十枚,擘开,石膏碎成鸡蛋大小,将以上七味加入九升水中,先煮麻黄,减去两升;去掉上面的泡沫,再加入其他药材,煮至三升,去渣,分温服用一升,直到微微出汗为止。

如果汗出得太多,可以用温水擦拭身体。

服用一次后出现汗,就停止服用。

如果再次服用,就会出现过多的汗,导致阳气不足,出现头晕、烦躁、失眠等症状。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

病机伤寒论方剂太阳病太阳本病中风,以桂枝汤主之(桂枝6g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚)。

伤寒以麻黄汤主之(麻黄4.5g 桂枝4.5g 杏仁6g 炙甘草3g)。

风寒两感,以桂枝麻黄各半汤,桂枝二麻黄一汤主之(桂枝3g 芍药3g 生姜3g 炙甘草3g 麻黄3g 大枣3枚杏仁3g)(桂枝4.5g 芍药4.5g 麻黄1.5g 生姜4.5g 杏仁3g 炙甘草3g 大枣2枚)。

伤寒而内有火郁,以大青龙汤主之(麻黄6g 桂枝6g 炙甘草3g 杏仁6g 生姜6g 大枣4枚石膏30g)。

中风内有火郁,以桂枝二越婢一汤主之(桂枝2g 芍药3g 麻黄1.5g 炙甘草2g 大枣2枚生姜4g 石膏9g)。

伤寒而内有水饮结中上焦,以小青龙汤主之(麻黄4.5g 芍药6g 干姜4.5g 五味子4.5g 炙甘草3g 桂枝6g 半夏9g 细辛3g)。

表已解而内燥,以白虎汤,白虎加人参汤主之(石膏30g 知母9g 炙甘草6g 粳米30g)(石膏30g 知母9g 炙甘草6g 粳米30g 党参9g(或西洋参3~6g))。

表未解而里湿,以五苓散,茯苓甘草汤主之(猪苓9g 泽泻15g 白术9g 茯苓9g 桂枝6g)(茯苓9g 桂枝6g 炙甘草3g 生姜6g)。

表退而热结血分,以桃核承气汤、抵当汤、丸主之(桃核承气汤:桃仁9g 大黄9g 桂枝4.5g 元明粉6g(冲服) 炙甘草4.5g)(抵当汤:水蛭15条虻虫15只(去翅足) 桃仁9g 大黄9g 或按相同比例,研末和匀,炼蜜为丸,每丸重3g,每次1~2丸,每日一次。

)。

太阳坏病入阳明去路∶表寒未解,而内有火郁,以麻黄杏仁甘草石膏汤主之(麻黄3g 杏仁6g 炙甘草3g 石膏30g)。

表解而内燥,以人参石膏汤主之()。

表解而里热,以调胃承气汤主之(大黄9g(酒洗) 炙甘草4.5g 元明粉9g(冲服))。

入太阴去路∶表未解而里湿,以五苓散主之(猪苓9g 泽泻15g 白术9g 茯苓9g 桂枝6g)。

表解而里阳虚,以甘草干姜汤主之(炙甘草6~12g 干姜3~6g)。

表解而里阴虚,以芍药甘草汤主之(芍药15g 炙甘草9g)。

表未解而里寒急,先以四逆汤主之,后以桂枝汤主之(生附子12g 干姜6g 炙甘草6g)(桂枝6g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚)。

表风未解而里虚,以桂枝加芍药生姜人参新加汤主之(桂枝6g 芍药12g 炙甘草3g 党参9g 大枣4枚生姜9g)。

表未解而里热,以葛根黄芩黄连汤主之(葛根12g 黄芩9g 黄连6g 炙甘草3g)。

表未解而里寒,以桂枝去芍药汤,桂枝去芍药加附子汤主之(炮附子9g 茯苓9g 党参6g 白术12g 芍药6g)。

表风未解而里微咳,以桂枝加厚朴杏仁汤主之()。

表解而里湿,以桂枝去芍药加茯苓白术汤主之(桂枝6g 炙甘草3g 白术9g 茯苓9g 生姜6g 大枣4枚)。

表虚而里实,以厚朴生姜甘草半夏人参汤主之()。

里实而宜吐,以栀子浓朴汤、栀子干姜汤,栀子香豉汤,栀子甘草汤,栀子生姜汤,随证主之(栀子浓朴汤:山栀子9g 炙厚朴6g 炙枳实9g)(栀子干姜汤:山栀子9g 干姜4.5g)(栀子香豉汤:)(栀子甘草汤:)(栀子生姜汤:)入少阴去路∶表虚汗漏,以桂枝加附子汤主之(汗出不止,恶风,小便难,四肢拘急,难以屈伸)(桂枝6g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚炮附子3~4.5g )里虚恶寒,以芍药甘草附子汤主之(芍药15g 炙甘草6g 炮附子4.5g)里寒有湿,以茯苓白术桂枝甘草汤主之。

里寒有水,以真武汤主之(炮附子6g 茯苓9g 芍药9g 白术9g 生姜9g)。

里虚亡阳,以桂枝甘草汤主之(桂枝9g 炙甘草9g)。

里寒欲作奔豚,以桂枝加桂汤,茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

(桂枝9g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚)(茯苓12g 桂枝9g 炙甘草4.5g 大枣6枚)。

里虚亡阳惊狂,以桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤主之里虚亡阳烦躁,以桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之(桂枝3g 炙甘草3g 煅牡蛎9g 煅龙骨9g)。

表解而里阳虚,以茯苓四逆汤,干姜附子汤主之(茯苓12g 人参6g 生附子6g 炙甘草6g 干姜6g)(干姜4.5g 生附子9g)。

太阳坏病结胸痞证结胸证重者,以大陷胸汤,大陷胸丸主之(大黄9g 元明粉9g(冲服) 甘遂末1.5~3g(冲服))轻者以小陷胸汤主之(黄连3g 半夏6g 瓜蒌15~30g)。

痞证表未解而里虚,以桂枝人参汤主之(桂枝9g 炙甘草9g 白术9g 党参9g 干姜9g)。

表已解而里实,上有热,以大黄黄连泻心汤主之(大黄9g 黄连3g 黄芩3g)。

表已解而里实,下有寒,以附子泻心汤主之(大黄6g 黄连3g 黄芩3g 炮附子4.5g)。

表解而里有水,以十枣汤主之(大枣10枚芫花l~1.5g 甘遂1~1.5g 大戟1~1.5g 大枣煎汤,芫花、甘遂、大戟研末,枣汤冲服。

)。

表解而里有寒、有热,以生姜泻心汤,甘草泻心汤主之(生姜9g 半夏9g 党参9g 干姜3g 黄芩6g 黄连3g 炙甘草4.5g 大枣4枚)(炙甘草9g 黄芩6g 黄连3g 半夏9g 党参9g 干姜4.5g 大枣4枚)。

里湿而便滑,以赤石脂禹余粮汤主之(赤石脂15~30g 禹余粮15~30g)。

里湿而水停,以五苓散主之(猪苓9g 泽泻15g 白术9g 茯苓9g 桂枝6g)。

表解而里郁,以旋复花代赭石汤主之()。

里寒而可吐,以瓜蒂散主之(瓜蒂、赤小豆等分,捣筛和匀,每次3~6g煎服,可与豆豉同煎)。

阳明病阳明病,太阳经证未罢,中风,仍以桂枝汤主之,伤寒,仍以麻黄汤主之(桂枝6g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚)(麻黄4.5g 桂枝4.5g 杏仁6g 炙甘草3g)。

太阳未解,而将入阳明,以桂枝加葛根汤主之(葛根9g 桂枝4.5g 芍药4.5g 生姜6g 炙甘草3g 大枣4枚)。

太阳未解,而已入阳明,以葛根汤主之(葛根9g 麻黄4.5g 桂枝4.5g 生姜6g 炙甘草3g 大枣4枚芍药6g)。

二阳表未解,而里有郁,以葛根加半夏汤主之,表解而里热,以调胃承气汤主之(葛根9g 麻黄4.5g 炙甘草3g 芍药6g 桂枝4.5g 大枣4枚半夏9g 生姜6g)(调胃承气汤:大黄9g(酒洗) 炙甘草4.5g 元明粉9g(冲服))。

表解而里微实,以小承气汤主之(大黄9g(酒洗) 炙厚朴4.5g 炙枳实6g)。

表解而里大实,以大承气汤主之(大黄12g(酒洗) 炙厚朴12g 炙枳实12g 元明粉9g(冲服))。

里实而津竭,以密煎导方、猪胆汁方主之()。

里实而脾约,以麻仁丸方主之(麻子仁15g 芍药9g 炙枳实9g 大黄6g 炙厚朴9g 杏仁9g)。

里实而血瘀,以抵当汤主之(水蛭15条虻虫15只(去翅足) 桃仁9g 大黄9g 或按相同比例,研末和匀,炼蜜为丸,每丸重3g,每次1~2丸,每日一次。

)。

阳明病虚证阳明虚证,里寒而水盛,以四逆汤主之(生附子12g 干姜6g 炙甘草6g)。

里寒而土虚,以吴茱萸汤主之(吴茱萸6g 党参9g 生姜12g 大枣4枚)。

里有积湿,以五苓散主之(猪苓9g 泽泻15g 白术9g 茯苓9g 桂枝6g)。

里有虚热,以栀子豉汤主之,白虎加人参汤主之(山栀子9g 香豉9g)(石膏30g 知母9g 炙甘草6g 粳米30g 党参9g(或西洋参3~6g))。

里有湿热,以猪苓汤主之(猪苓9g 茯苓9g 泽泻9g 阿胶9g(烊化) 滑石15g)。

里有燥热,以白虎汤主之(石膏30g 知母9g 炙甘草6g 粳米30g)。

里有瘀热,以茵陈蒿汤主之(茵陈蒿15g 栀子9g 大黄6~9g)。

少阳病少阳经本病,经气郁迫,表里不和,以小柴胡汤主之(柴胡9g 黄芩6g 党参6g 半夏9g 炙甘草4.5g 生姜9g 大枣4枚)。

太阳经证未罢,而遽入少阳,以柴胡桂枝汤主之(桂枝4.5g 芍药4.5g 柴胡6g 黄芩4.5g 党参4.5g 炙甘草3g 半夏6g 大枣2枚生姜4.5g)。

太阳病未解而表实,以麻黄汤主之(麻黄4.5g 桂枝4.5g 杏仁6g 炙甘草3g)。

少阳病已具而里虚,以小建中汤主之(桂枝6g 炙甘草4.5g 大枣6枚芍药15g 生姜9g 胶饴30g)。

太少合病,而自下利,以黄芩汤主之. 若呕者,黄芩加半夏生姜汤主之(黄芩9g 芍药12g 炙甘草6g 大枣4枚)(黄芩9g 芍药12g 炙甘草6g 大枣4枚半夏9g 生姜9g)。

表未解而里实,以大柴胡汤主之(柴胡9g 黄芩6g 芍药9g 半夏9g 生姜12g 枳实6g 大枣4枚大黄6g)。

表已解而里热,以调胃承气汤主之(大黄9g(酒洗) 炙甘草4.5g 元明粉9g(冲服))。

妇人热入血室,以小柴胡汤主之(柴胡9g 黄芩6g 党参6g 半夏9g 炙甘草4.5g 生姜9g 大枣4枚)。

少阳坏病入阳明去路:里虚而心悸烦,以小建中汤主之(桂枝6g 炙甘草4.5g 大枣6枚芍药15g 生姜9g 胶饴30g)。

里虚而心动悸,以炙甘草汤主之(炙甘草9g 生姜6g 党参9g 生地黄12g 桂枝6g 阿胶9g(烊化)麦门冬15g 麻仁9g 大枣10枚)。

里虚而烦满谵语,以柴胡加龙骨牡蛎汤主之(柴胡6g 黄芩3g 生姜3g 党参3g 桂枝3g 茯苓9g 半夏4.5g 大黄4.5g 煅龙骨9g 煅牡蛎9g 铅丹4.5g(先煎) 大枣2枚)。

少阳本病未罢,仍以小柴胡汤主之. 表未解而里实,仍以大柴胡汤主之(柴胡9g 黄芩6g 党参6g 半夏9g 炙甘草4.5g 生姜9g 大枣4枚)(柴胡9g 黄芩6g 芍药9g 半夏9g 生姜12g 枳实6g 大枣4枚大黄6g)。

表未解而里热,以柴胡加芒硝汤主之(柴胡4.5g 黄芩3g 党参4.5g 炙甘草3g 生姜3g 半夏4.5g 大枣2枚元明粉6g(冲服))。

入太阴去路: 表里未解,以柴胡桂枝干姜汤主之(柴胡9g 桂枝4.5g 干姜3g 瓜蒌根9g 黄芩4.5g 牡蛎9g 炙甘草3g)。

少阳坏病结胸痞证按结胸证,以大陷胸汤主之。

痞证,以半夏泻心汤主之(大陷胸汤:大黄9g 元明粉9g(冲服) 甘遂末1.5~3g(冲服))(半夏泻心汤:半夏9g 黄芩6g 黄连3g 干姜4.5g 党参6g 炙甘草4.5g 大枣4枚)。

太阴病太阴病,表寒未解,仍以桂枝汤主之(桂枝6g 芍药6g 炙甘草3g 生姜6g 大枣4枚)。

表未解而里寒急,先以四逆汤主之,后以桂枝汤主之,表已解而里有实寒,以四逆汤主之(四逆汤:生附子12g 干姜6g 炙甘草6g)。

里有寒而上有虚热,以黄连汤主之(黄连4.5g 炙甘草4.5g 干姜4.5g 人参9g 半夏9g 大枣4枚桂枝4.5g)。

表未解而里虚,以桂枝加芍药汤主之(桂枝6g 芍药12g 炙甘草3g 大枣4枚生姜6g)。

表未解而里实,以桂枝加大黄汤主之(桂枝6g 大黄4.5g 芍药12g 生姜6g 炙甘草3g 大枣4枚)表寒郁而内生湿热。