法律硕士法制史必备简答题

法律硕士简答题汇总

法理学简答题1、马克思主义关于法学本质的学说。

答:马克思主义法学同以往法学的根本区别,主要有下列几点:①以往法学中,有的认为法与经济无关,甚至说法是决定经济的;有的虽也承认法与经济有关,但否认经济对法的最终决定作用。

马克思主义法学研究了社会的经济基础与上层建筑的关系,认为法是统治阶级意志的体现,但这种意志并不是凭空产生的,归根结底是由这一阶级的物质生活条件决定的,是由这一社会的经济基础决定并反过来为经济基础服务的。

②以往法学在不同形式上否认法的阶级性,甚至认为法是超阶级的“全民意志”的体现。

马克思主义法学认为,法并不是超阶级的,它是由社会上居于统治地位的阶级通过国家制定或认可的行为规则,是为统治阶级的利益服务的。

③以往法学也承认实在法是国家制定的,但由于他们往往把国家说成是超阶级的,把国家制定的法律说成是社会公共意志的体现。

马克思主义法学分析了社会阶级的关系,认为一定阶级的国家和法都是实现阶级统治的工具,国家是有阶级性的,它所制定的法也是有阶级性的。

④剥削阶级法学大都认为法是超历史的,永恒存在的。

马克思主义则认为,法并不是超历史的,既不是永恒存在,也不是永久不变的。

法是人类社会发展到一定阶段的产物,随着私有制、阶级和国家的出现而出现。

当法存在的时代,它又随着社会的生产方式和政权性质的变迁而变迁。

到了共产主义社会,随着国家的消亡,法也将趋于消亡。

2、法的基本特征。

答:(1)法是调整人们行为的规范,具有规范性。

(2)法是由国家制定或认可的社会规范,具有国家意志性和普遍性。

(3)法是以权利和义务为内容的社会规范,具有权利和义务的一致性。

(4)法是由国家强制力保证实施的社会规范,具有国家强制性和程序性。

3、简述法律起源的一般规律。

答:(1)法的起源是从自发到自觉、由个别调整逐步发展为规范性调整的过程(2)法的起源是由氏族习惯到习惯法,再由习惯法到制定法的发展过程(3)法的起源是由与道德规范、宗教规范混为一体到相对独立的过程4、简述资本主义法的特点。

法律硕士法制史基础练习习题及答案03

一、单项选择题1.首次区分公罪与私罪的封建成文法典是( )。

A.《北齐律》B.《开皇律》C.《唐律疏议》D.《宋刑统》2.我国历史上第一部刊版印行的封建成文法典是( )。

A.《开皇律》B.《唐律疏议》C.《宋刑统》D.《大明律》3.第一部采取“刑律统类”编纂方式的封建成文法典是( )。

A.《大中刑统》B.《显德刑统》C.《大周刑统》D.《宋刑统》4.凌迟刑始创于( )。

A.隋朝B.唐朝C.五代D.宋朝5.刺配刑始创于( )。

A.隋朝B.唐朝C.宋朝D.元朝6.中华法系的代表性法典是( )。

A.《法经》B.《北齐律》C.《开皇律》D.《永徽律疏》7.务限法是( )的法律制度。

A.隋朝B.唐朝C.宋朝D.元朝8.唐朝的“造意”犯指的是( )。

A.首犯B.累犯C.偶犯D.惯犯9.隋朝的中央最高审判机关是( )。

A.大理寺B.刑部C.御史台D.尚书台10.“十恶”罪中,唐律把谋杀或卖缌麻以上亲,殴打或告发丈夫及大功以上尊长的犯罪,称为( )。

A.恶逆B.大不敬C.不孝D.不睦11.唐朝的类推原则称为( )。

A.重其所重,轻其所轻B.举重以明轻,举轻以明重C.断罪具引律令格式D.自出12.唐朝中央最高司法行政机关是( )。

A.大理寺B.刑部C.御史台D.尚书台13.被后人誉为“刑网简要,疏而不失”的封建成文法典是( )。

A.《北齐律》B.《开皇律》C.《唐律疏议》D.《宋刑统》14.宋代规定在农务繁忙时停止民事审判的制度是( )。

A.务限法B.青苗法C.两税法D.重法地法15.在“十恶”罪中,把奸小功以上亲,或者祖、父妾的犯罪称为()。

A.恶逆B.不孝C.不睦D.内乱16.删除了“十恶”条款,并减轻了某些犯罪处罚的法典是( )。

A.《北齐律》B.《开皇律》C.《大业律》D.《武德律》17.凌迟刑成为法定死刑是在( )。

A.唐朝B.宋朝C.五代D.明朝18.唐朝的保辜制度适用于( )。

A.伤害罪B.七杀罪C.坐赃罪D.贼盗罪19.宋朝最重要的立法活动形式是( )。

法制史简答题

⑴性质:具有宪法性质的政府组织法⑵内容:共4章21条,规定临时大总统、副总统的产生及其职权;参议院的组成和职权以及议员的产生;行政各部的建制及其权限;《中华民国临时政府组织大纲》的实行期限至中华民国宪法成立之日止。

⑶特点:受美国宪法影响,基本采用总统制和共和制;中央国家机关权力分配实行资产阶级三权分立原则;采取一院制的议会政治制度,参议院是国家立法机关。

⑷意义:作为政府组织法,起着临时宪法的作用。

它使以孙中山为首的中华民国第一届政府得以依法成立,树立起法治的良好开端。

2.秦朝的经济立法(四方面)⑴关于自然资源保护方面:主要规定在《田律》里面第一:春天二月正是林木生时期,不要砍伐;土地干旱需要水,不要堵塞水道;但有例外,人死要用木料做棺材,砍伐树木可不受季节限制。

第二:不到夏天(春夏之交),不准取草烧灰,免得影响幼草生长;不准采取刚发芽的植物。

第三:不准捕捉幼兽、鸟卵和幼鸟;不准毒杀鱼鳖;不准设置陷阱和网罟捕捉鸟兽。

到七月禁令解除。

第四:居邑靠近养牛马的苑囿和禁苑的幼兽,正在繁殖期不准带狗去打猎。

第五:老百姓的狗进入禁苑,如果未追捕兽,不准打死;如果追捕兽,要打死。

在有专门警戒的地区打死的狗,要完整上缴官府,在其他禁苑打死的,可以吃掉肉上缴狗皮。

⑵关于农业生产管理方面:主要规定在《田律》里面,还有《仓律》等第一:管理粮食的官职分三级,全国最高农业官员为大司农,负责规划总体农业事务;负责农业生产的执行官为大田;县一级的农业官员叫啬夫;管理粮仓的官员叫仓啬夫。

第二:下了及时雨和谷物抽穗,应立即书面报告受雨、抽穗的倾数和已经开垦而没有耕种的田地的倾数。

第三:庄稼生长以后下了雨,也要立即报告雨量的多少和受雨田地的倾数。

第四:如果旱灾、暴风雨、涝灾、蝗虫、害虫等灾害损伤了庄稼,也要报告受灾倾数。

第五:距离近的县,文书由走得快的人专程送递;距离远的县,在八月底以前送达。

第六:粮仓要专职管理,负责粮食管理的官员要保管好粮仓,粮食的进仓和出仓要履行严格的手续。

法硕法制史终极背诵版

法硕法制史终极背诵版一、古代法制思想与立法概况朝代立法思想立法成果夏商天罚神判1、禹刑。

2、汤刑。

3、“誓”、“诰”、“命”西周xx-综-35,xx-综-32,xx-综-60以德配天,明德慎罚1、礼:周公制礼①“五礼”吉;凶;军;宾;嘉;②“亲亲、尊尊”为精神;③规范性、国家意志性、国家强制性;④社会调控手段之一2、刑:刑法和刑罚;奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟3、礼刑关系:“出礼入刑”;“礼不下庶人,刑不上大夫”注意:“刑不上大夫”强调贵族官僚适用刑罚上有特权,而不是不适用刑罚。

4、宗法制度:“封邦建国”。

分封制。

春秋战国“礼崩乐坏”转“严酷法治”1、公布成文法①郑国子产“铸刑书”:历史上首次公布成文法②晋国赵鞅“铸刑鼎”:历史上第二次公布成文法③邓析书“竹刑”2、李悝《法经》xx-综-43①特点:体现“王者之政莫急于贼盗”思想②内容:盗、贼、网、捕、杂、具6篇③历史地位:第一部封建成文法典;“承前启后”注意:六禁在杂律,淫、狡、城、嬉、徒、金3、商鞅变法①改法为律;②连坐法,奖励告奸,诬告反坐;③分户令4、法家1、“一断于法”。

2、刑无等级。

3、轻罪重刑。

4、法布于众。

秦代“缘法而治”云梦秦简律、令、法律答问、封诊式、为吏之道等。

廷行事。

是司法机关判案的成例(判例),可作为司法实践中同类案件判决的依据。

两汉xx-综-44,xx-综-42,xx-综-61,xx-综-61“约法省刑”到“德主刑辅、礼刑并用”“约法三章”;加《户》、《兴》、《厩》;《九章律》;汉律60篇。

律、令、科、比文景帝废肉刑“缇萦”上书,导致文帝废肉刑:a、黥刑改为髡钳城旦舂;b、劓刑改为笞300;c、斩左趾改为笞500;d、斩右趾改为死刑。

景帝:劓刑笞300改为笞200;斩左趾笞500改为笞300,颁布《箠令》,规定笞杖尺寸,且行刑不得换人。

注意:“文帝废肉刑,外有轻刑之名,内实杀人”。

亲亲得相首匿汉宣帝,对卑幼亲属首匿尊长亲属的犯罪行为,不追究刑事责任。

法制史简答题

1、简述中国法的起源的基本途径与主要特点途径:就中国古代法律起源的具体途径而言,有两种观点最具有代表性,即“礼源于祭祀”和“刑始于兵”之说。

因此,中国古代法律的起源,就其基本途径而言,也是在这两项重要的活动中产生的。

其结果是形成了“礼”与“刑”两种社会规范,他们共同构成了中国古代法制文明的基石。

前者属于指导性、强制性规范,以道德教化、伦理感化为基本取向;后者属于禁止性、惩罚性规范,以刑罚制裁、强制镇压为主要手段;二者分别适用于不同的对象,调整不同的社会关系与法律关系。

它们各有侧重,互为补充,相辅相成,共同奠定和完成了中国古代的法律规范体系。

特点:(一)中国法律的起源,主要通过“刑始于兵”和“礼源于祭祀”两条基本途径完成。

1、在中国古代,战争与刑罚在本质上是一致的。

2、在中国古代,原始习惯直接转化为具有约束力的“礼法”。

(二)氏族血缘纽带强韧,法律表现出家族主义特色。

1、中国国家的产生经历了氏族部落之间的长期战争。

2、中国文明起源于较为封闭的黄河、长江流域。

(三)中国法律的起源,表现出民族大融合的特征。

中国古代不同氏族部落联盟之间的相互征战,促成了不同部落之间的相互交往。

在相互交往中不同部落的不同生活习俗和管理方法不断地得到交流和融合。

(四)民事法律相对滞后,刑事法律相对发达。

由于中国特殊的地理环境,古代的中国人从一开始就非常重视农业生产,实行“以农为本”、“重农抑商”的政策,从而促使以农业为基础的自给自足的自然经济稳步发展,而商品经济的发展却相对落后。

2、简述西周的立法指导思想(一)“以德配天”、“敬天保民”,说明了深谙统治之术的西周统治者,不仅在治国理论上较夏、商统治者有了较大发展,而且在将理论运用于实践方面也有了重大的突破。

(二)“明德慎罚”,要求统治者对民众以教化为先,不以刑杀为要,先教化后用刑。

这种注重教化和德行并用的思想,动摇了夏商的神权法思想,奠定了中国古代“重民”、“重德”、“仁政”的传统,标志着西周奴隶制国家和法日趋成熟,是我国古代政治法律思想史上的重大进步。

中国法制史简答题精选

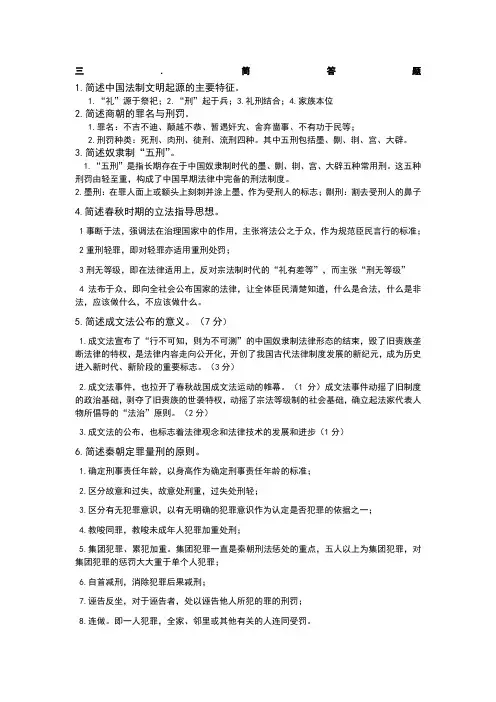

三.简答题1.简述中国法制文明起源的主要特征。

1.“礼”源于祭祀;2.“刑”起于兵;3.礼刑结合;4.家族本位2.简述商朝的罪名与刑罚。

1.罪名:不吉不迪、颠越不恭、暂遇奸宄、舍弃啬事、不有功于民等;2.刑罚种类:死刑、肉刑、徒刑、流刑四种。

其中五刑包括墨、劓、剕、宫、大辟。

3.简述奴隶制“五刑”。

1.“五刑”是指长期存在于中国奴隶制时代的墨、劓、剕、宫、大辟五种常用刑。

这五种刑罚由轻至重,构成了中国早期法律中完备的刑法制度。

2.墨刑:在罪人面上或额头上刻刺并涂上墨,作为受刑人的标志;劓刑:割去受刑人的鼻子4.简述春秋时期的立法指导思想。

1事断于法,强调法在治理国家中的作用,主张将法公之于众,作为规范臣民言行的标准;2重刑轻罪,即对轻罪亦适用重刑处罚;3刑无等级,即在法律适用上,反对宗法制时代的“礼有差等”,而主张“刑无等级”4法布于众,即向全社会公布国家的法律,让全体臣民清楚知道,什么是合法,什么是非法,应该做什么,不应该做什么。

5.简述成文法公布的意义。

(7分)1.成文法宣布了“行不可知,则为不可测”的中国奴隶制法律形态的结束,毁了旧贵族垄断法律的特权,是法律内容走向公开化,开创了我国古代法律制度发展的新纪元,成为历史进入新时代、新阶段的重要标志。

(3分)2.成文法事件,也拉开了春秋战国成文法运动的帷幕。

(1分)成文法事件动摇了旧制度的政治基础,剥夺了旧贵族的世袭特权,动摇了宗法等级制的社会基础,确立起法家代表人物所倡导的“法治”原则。

(2分)3.成文法的公布,也标志着法律观念和法律技术的发展和进步(1分)6.简述秦朝定罪量刑的原则。

1.确定刑事责任年龄,以身高作为确定刑事责任年龄的标准;2.区分故意和过失,故意处刑重,过失处刑轻;3.区分有无犯罪意识,以有无明确的犯罪意识作为认定是否犯罪的依据之一;4.教唆同罪,教唆未成年人犯罪加重处刑;5.集团犯罪、累犯加重。

集团犯罪一直是秦朝刑法惩处的重点,五人以上为集团犯罪,对集团犯罪的惩罚大大重于单个人犯罪;6.自首减刑,消除犯罪后果减刑;7.诬告反坐,对于诬告者,处以诬告他人所犯的罪的刑罚;8.连做。

法律硕士辅导:法制史简述题和论述题集锦第4页-fashuo.doc

五.总结三国两晋南北朝的法律制度中的值得掌握的知识。

1.法制指导思想:引礼入律的深化中,突出以儒家思想为主导的正统法律思想,又呈现出阶段性发展的规律。

2.立法概况:(1)《魏律》:又名《曹魏律》就〈法经〉中的“具律”改为刑名,置于律首。

将“八议”制度正式列入法典。

(2)〈晋律〉与张、杜注律。

〈晋律〉又名泰始律,增加了法例律。

同时,律学家张斐、杜预为律作注,与律具有同等效力,称为“张杜律”。

(3)〈北魏律〉孝文帝年间,律学博士常景等人撰成〈北魏律〉。

(4)〈北齐律〉武成帝河清年间由封述等人制定了〈北齐律〉。

〈北齐律〉在中国封建法典发展史上具有承前启后的作用,对隋唐时期的法典具有十分重大的影响。

重罪十条就是最先规定在〈北齐律〉中。

3.法律形式的变化:律令科比格式相互为用的格局。

1)科起着补充与变通律、令的作用。

2)格与令相同,也起着补充律的作用。

北魏有〈别条权格〉,东魏有〈麟趾格〉。

3)比是比附或类推。

4)式是公文式,西魏有〈大统式〉,成为中国历史最早出现的一种法律形式。

4.法律的儒家化:1)八议:源于西周的“八辟之议”,曹魏时期正式入律。

是指”议亲”、“议故”、“议贤”、“议能”、“议功”、“议贵”、“议勤”、“议宾”。

八议制度表现出封建特权思想的鲜明特色。

2)官当:正式规定于〈北魏律〉与〈陈律〉中,是指官贵可以官爵折抵徒罪的一种特权制度。

3)准五服以制罪:〈晋律〉首先规定准五服以制罪。

在刑法适用上,凡制服愈近,以尊犯卑,处罚越轻,而以卑犯尊,处罚越重。

制服愈远,正好相反。

5.形制改革:1)规定绞、斩死刑;规定流刑;规定鞭刑、杖刑,形成了死、流、徒、杖、鞭新“五刑”。

2)废除宫刑制度。

6.诉讼制度:1)上诉直诉制度的改进,西晋已经在朝堂外设立“登闻鼓”。

2)南朝设立“测囚之法”;南陈设立“测定之法”。

六.总结唐朝的法律制度(包括法制指导思想、立法概况、刑事法律制度、民事法律制度)(一)法制指导思想1.德主刑用2.宽简、稳定、划一(二)立法概况1.基本法律形式(1)律:唐朝的基本法典(2)令:国家政权组织方面的制度与规定,涉及的范围广泛(3)格禁违止邪的官吏守则,带有有行政法律的性质,不同于前代的格的含义。

法硕法制史终极背诵版

一、古代法制思想与立法概况立法朝代立法成果思想1、禹刑。

夏商天罚神判2、汤刑。

3、“誓”、“诰”、“命”1.礼:周公制礼①“五礼”吉;凶;军;宾;嘉;②“亲亲、尊尊”为精神;③规范性、国家意志性、国家强制性;④社会调控手段之一西周2011-以德综-35,配天,2012-明德综-32,慎罚2012- 2.刑:刑法和刑罚;奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟3.礼刑关系:“出礼入刑”;“礼不下庶人,刑不上大夫”注意:“刑不上大夫”强调贵族官僚适用刑罚上有特权,而不是综-60不适用刑罚。

4. 宗法制度:“封邦建国”。

分封制。

①郑国子产“铸刑书”:历史上首次公布成文法“礼崩乐春秋1. 公布②晋国赵鞅“铸刑鼎”:历史上第二次公布成文法坏”转战国成文法“严③邓析书“竹刑”酷法治”①特点:体现“王者之政莫急于贼盗”思想2.李悝《法经》②内容:盗、贼、网、捕、杂、具 6 篇2010-综③历史地位:第一部封建成文法典;“承前启后”-43注意:六禁在杂律,淫、狡、城、嬉、徒、金3. 商鞅①改法为律;②连坐法,奖励告奸,诬告反坐;③分户变法令1、“一断于法”。

2、刑无等级。

3、轻罪重刑。

4、法4、法家布于众。

“缘律、令、法律答问、封诊式、为吏之道等。

廷行事。

是云梦秦秦代法而简司法机关判案的成例 (判例),可作为司法实践中同类案治”件判决的依据。

“约法三章”;加《户》、《兴》、《厩》;《九章律》;汉律 60两汉“约2008-法省综-44,刑”到2009-“德综-42,主刑2009-辅、礼综-61,刑并2012-用”综-61 篇。

律、令、科、比“缇萦”上书,导致文帝废肉刑:a. 黥刑改为髡钳城旦舂;b. 劓刑改为笞 300;c. 斩左趾改为笞 500;d.斩右趾改为死刑。

景帝:劓刑笞 300 改为笞 200;斩左趾笞 500 改为笞 300,颁布《箠令》,规定笞杖尺寸,且文景帝废肉刑行刑不得换人。

注意:“文帝废肉刑,外有轻刑之名,内实杀人”。

法制史(名词解释+简答题)

法制史作业一.名词解释:1..以德配天:这是西周时期的法律思想,意思是说周公的权力“天”授予的,这是天命,但他不是固定不变的,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

2.三国三典(世轻世重):根据犯罪主体的不同和社会形势的变化,灵活调整刑事政策和法律适用。

3.铸刑鼎:把制定好的刑书铸于鼎之上。

4.《法经》:战国时期魏国李悝制定的中国历史上第一部比较系统的成文法典。

5.以刑去刑:用刑罚来遏制刑罚,以达到不用刑罚而成大治。

6.德主刑辅:治国要更多地倾向以德治国,以刑治国为辅,从而才能得到百姓的支持和拥护。

7.无为而治:治理国家就要彻底铲除礼义制度,完全顺应自然,敬天法地。

8.春秋决狱:根据《春秋》提倡的精神原则审判案件,必须根据案情事实,追究行为人的动机,动机邪恶者即使犯罪未遂也不免刑责。

9.登闻鼓:古代帝王为表示听取臣民谏议或冤情,在朝堂外悬鼓,许臣民击鼓上闻。

10.肺石函:古代时设于朝廷门外的赤石,民有不平,得击石鸣冤。

11.重罪十条:反逆,大逆,叛,降,恶逆,不道,不敬,不孝,不义,内乱。

12.十恶:谋反,谋叛,谋大逆,恶逆,大不敬,不道,不孝,不睦,不义,内乱13.开皇律:隋朝开皇年间,隋文帝下令修订的一部十二篇,五百条的法律。

14张杜律:西晋由张斐,杜预对晋律先后加以注释,经汉武帝批准的律学著作。

15七去三不去:七去:不顺父母,去;无子,去;淫,去;妒,去;有恶疾,去;多言,去;窃盗,去。

三不去:有所取无所归,不去;与更三年丧,不去;前贫贱后富贵,不去。

16.五刑:奴隶制五刑:墨,劓,刖,宫,大辟。

封建五刑:笞,杖,徒,流,死。

17.化外人:教化之外的人,指外国人。

18.律例并行:篇例和基本法典并存,同时作为国家的重要法律形式和立法活动。

19.质剂:买卖契约,写在简牍上,一分为二,各方各执一份。

20.女徒顾山:汉代专为女犯设立的赎刑,女犯定罪判决后可以回家,但每月必须出钱三百由官府雇人到山上砍伐木材,以代替女犯应服的劳役。

中国法制史试题必背必中

法制史试题一、名词解释春秋诀狱重罪十条八议翻异别勘《洗冤录》明《大诰》睡地虎二、简答1)简述秦朝的刑法制度P62-652)简述唐朝的法律形式P137-1383)、简述南京国民政府的六法体系P327-328三、问答1、清末司法改革的历史意义P298-3032、《中华民国临时约法》的主要内容P3092、简述清朝宪政的主要内容2、汉代的诉讼审判制度(10级考到的)答案:1、春秋诀狱是始于汉武帝时的一种特有的审判方式。

其将《春秋》为代表的如家经典著作的精神原则作为断案的依据。

它表明汉代法律儒家化的进程在加快。

春秋诀狱,也称“引经断狱”。

由董仲舒首创,西汉中期盛行,延续至魏晋南北朝,隋唐时终止。

2.重罪十条:《北齐律》创设的是个必须严惩的罪名,即反逆、大逆、叛、降、恶逆、不道、不敬、不孝、不义、内乱等。

规定即使享有“八议”者犯此十罪也不赎不赦。

它使法律更好地为皇权服务,并进一步将礼法结合起来。

3.八议:把八种封建权贵犯罪须经特别审议并依法享有减免刑罚的制度。

八种人为:议亲,即皇帝宗室的亲属;议故,即皇帝的故旧;议贤,即德行卓著者;议能,即才能过人者;议贵,即高级官员贵族;议勤,即勤政突出者;议宾,即前朝皇室及其后裔;原则是“大者必议,小者比赦”。

它源于西周的“八辟”。

秦自商鞅变法后废止,汉改称“八议”。

三国魏《新律》正式入律,以后沿用至清。

它不仅维护了封建等级制度,并使礼律进一步融合,是封建法典的最基本内容之一。

4.翻异别勘:宋代的一项审判制度,指当犯人不服判决临时称冤,或在家属代为申诉时,须改由另一个司法机关重审,或临司另派官员复审的制度。

5.《洗冤录》:是中国古代法医学著作。

南宋宋慈著,刊于宋淳佑七年(1247),是世界上现存第一部系统的法医学专著。

6.明《大诰》:明太祖朱元璋亲自写定的邢典。

包括《大诰》《大诰续编》《大诰三编》《大诰武臣》四部分,统称《御制大诰》。

洪武中期,官吏贪赃枉法、豪强兼并,脱避粮差日趋严重。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 Don't ever let somebody tell you can't do something. You got a dream, you gotta protect it!

法硕考试需要记忆的法制史简答题 22、大清现行刑律? 答:《大清现行刑律》是清政府于1910年5月15日颁行的一部过渡性法典,它是在《大清律例》的基础上作局部调整删改而成,共36卷,389条,另有附例1327条,并附《禁烟条例》12条和《秋审条例》165条。与《大清律例》相比,《大清现行刑律》的变化主要是: ①取消了《大清律例》中按吏、户、礼、兵、刑、工六部名称而分的六律总目,将法典各条按其性质分隶30门; ②关于继承、分产、婚姻、田宅、钱等纯属民事性质的条款不再科行; ③废除了一些残酷的刑罚手段,设置了新的刑罚体系,删除了凌迟、枭首、戮尸、刺字等残酷刑罚和缘坐制度,将主体刑罚确定为死刑(斩、绞)、遣刑、流刑、徒刑、罚金等五种; ④增加了一些新罪名,如妨碍国交罪、妨碍选举罪、私铸银元罪以及破坏交通、电讯的犯罪等。而对于律例合编的模式以及“十恶”重罪等封建内容未作更改。 可见《大清现行刑律》只是在局部和形式上对《大清刑律》进行修改而已,无论在表现形式、法典结构以及具体内容上都称不上是一部近代意义上的专门刑法典。 (指南补充):改律名为“刑律”; 23、大清新刑律? 答:《大清新刑律》(原称《钦定大清刑律》)是清政府于1911年1月公布的中国历史上第一部近代意义上的专门法典。 ①在体例上抛弃了以往旧律“诸法合体”的编纂形式,采用近代西方刑法典的体例。以罪名和刑罚等专属刑法范畴的条文作为法典的惟一内容,并将法典分为总则与分则两部分,因而使其成为一部纯粹的刑法典。 ②确立了新的刑罚制度,规定刑罚分为主刑和从刑两种。主刑包括死刑(仅绞刑一种)、无期徒刑、有期徒刑、拘留、罚金,从刑包括剥夺公权和没收两种。 ③采用了一些近代西方资产阶级的刑法原则和近代刑法学的通用术语。如采用罪刑法定主义原则,删除旧律中的比附制度;采用近代的“法律面前人人平等”原则,取消了因官秩、良贱、服制而在刑律适用上所形成的差别,取消“八议”制度,并采用了西方国家通用的缓刑、假释、正当防卫等制度和术语以及对幼年犯罪改用惩治教育的办法,等等。 总之,《大清新刑律》属于近现代意义上的新式刑法典,它标志着中国封建法律体系的瓦解和近代法律体系的诞生,是清末修律的代表作。但在当时的历史背景下,它又是向封建保守势力妥协的产物。附录《暂行章程》说明旧律传统的依然延续。《大清新刑律》公布后不久清王朝即告覆亡,因此并未正式施行,但它对以后中华民国刑事立法有着深远的影响。 24、简述清末修律的主要特点和历史意义。 答:1.清末修律的主要特点。 (1)在立法指导思想上,清末修律自始至终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式,固守中国封建法制传统”的方针。 (2)在内容上,清末修订的法律表现出封建专制主义传统和西方资本主义法学最新成果的奇怪混合。 (3)在法典编纂形式上,清末修律改变了中国传统的“诸法合体”的形式,明确了实体法之间、实体法与程序法之间的差别与不同,分别制定、颁行或起草了法典或法规,形成了近代法律体系的雏形。 (4)清末修律是清代统治者为维护其摇摇欲坠的反动统治,在保持君主专制政体的前提下进行的,因而既不能反映人民群众的要求和愿望,也没有真正的民主形式。 2.清末修律的历史意义。 (1)清末变法修律导致中华法系走向解体。传统的“诸法合体”的形式已被抛弃,中华法系“依伦理而轻重其刑”的特点也受到了极大的冲击。清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体,中国传统的封建法制开始转变成在形式和内容上都有显著特点的半殖民地半封建法制。 (2)清末变法修律为中国法律的近代化奠定了初步的基础。通过清末大规模的立法,参照西方资产阶级法律体系和法律原则建立起来的一整套法律制度和司法体制,对后世特别是北洋政府和南京国民党政府法律制度的形成与发展提供了条件。 (3)清末变法修律在一定程度上引进和传播了西方近现代的法律学说和法律制度。清末变法修律在中国历史上第一次全面而系统地向国内介绍和传播了西方法律学说和资本主义法律制度,使得近现代法律知识在中国得到一定程度的普及,从而促进形成了一部分中国人的法制观念。 (4)清末变法修律在客观上有助于推动中国资本主义经济的发展和教育制度的近代化。 25、简述领事裁判权的基本内容。 答:外国在华领事裁判权的基本内容: 2 Don't ever let somebody tell you can't do something. You got a dream, you gotta protect it!

(1)中国人与享有领事裁判权国家的侨民间的民事刑事诉讼案件,均依被告主义原则适用法律和实行司法管辖; (2)享有领事裁判权国家的侨民之间在中国发生的诉讼案件,由所属国领事法院或相应机关审理,中国司法官员一律不得过问; (3)不同国家的侨民之间的争讼,一般均适用被告主义原则,由被告一方所属国的领事法院或相应机构审理,中国司法官员亦不得过问; (4)享有领事裁判权国家的侨民与非享有领事裁判权国家的侨民之间的争讼案件,如前者是被告,则适用被告主义原则,如后者是被告,则由中国法院管辖。 26、理法之争的内容? 答:关于清末理法之争的主要内容有: 其一:关于“干名犯义”条存废。“干名犯义”作为传统法律中的重要罪名,专指子孙控告祖父母、父母的行为。 其二:关于“存留养亲”。 其三,关于“无夫奸”及“亲属相奸”等。 其四,关于“子孙违反教令”。 其五,关于子孙卑幼能否对尊长行使正当防卫权。 27、清末司法机关调整? 答:清末司法机关改革比较全面,对中国传统的司法组织体制进行了较大调整: 其一:改刑部为法部,掌管全国司法行政事务,以使行政与司法分立,并改省按察使司为提法使司,负责地方司法行政工作及司法监督。 其二,改大理寺为大理院,作为全国最高审判机关。在地方设立高级审判厅、地方审判厅和初级审判厅,形成新的司法系统。 其三,实行审检合署,在各级审判厅内设置相应的检察厅,对刑事案件进行侦查、提起公诉、实行审判监督,并可参与民事案件的审理,充当诉讼当事人或公益代表人。 28、清末诉讼审判制度的改革? 答:清末诉讼审判制度的改革主要是引进了一系列西方近代诉讼审判原则和具体制度,包括: 第一,在诉讼程序上实行四级三审制度。 第二,规定了刑事案件公诉制度、附带民事诉讼制度、民事案件的自诉及代理制度、证据制度、保释制度等,并承认律师活动的合法性。 第三,在审判制度上,允许辩论,实行回避、审判公开等,并明确了预审、合议、公判、复审等程序。在审判规则方面,吸收了西方国家一系列新的司法原则,如司法独立、辩护制度等,但并未能真正实施。 第四,初步规定了法官及检察官考试任用制度。 第五,改良监狱及御政管理制度。 29、北洋政府立法活动特点? 答:第一,采用、删改清末新订法律。 第二,采用西方资本主义国家的某些立法原则。历任北洋政府当政者以“民主”、“共和”标榜自己。因而在法律制度方面,北洋政府采用西方资本主义的某些原则及近代法律的体系和内容。 第三,制定颁布众多单行法规。这些单行法规效力高于普通法。 第四,判例和解释例成为重要的法律渊源。北洋政府广泛运用判例与解释例,使之成为审判案件的重要依据,既补充了成文法的“未备”,又便于发挥成文法所不易发挥的作用。 30、“天坛宪草”内容? 答:《中华民国宪法(草案)》(“天坛宪草”)是北洋政府(中华民国北京政府)时期的第一部宪法草案,于1913年10月31日由国会宪法起草委员会三读通过。共11章113条,采用资产阶级三权分立的宪法原则,确认了民主共和制度,体现了国民党等在野派势力通过制宪限制袁世凯权利的意图。 首先,在政权体制上,“天坛宪草”继续肯定了《临时约法》中的责任内阁制,行政权利实际由总理和各部部长行使,总统仅处于虚权国家元首的地位。 其次,“天坛宪草”规定了国会对总统行使诸如解散国会、任命总理等重大权力的牵制权,并规定成立国会委员会,作为国会的常设机构,对总统行使“发布紧急命令”和“财政紧急处分”两项职权实行议决,加强对总统权力的制约。 3 Don't ever let somebody tell you can't do something. You got a dream, you gotta protect it!

再次,限制总统任期,规定总统任期五年,只能连选连任一次。 最后,设置独立于行政机关的审计院。 31、中华民国约法特点? 答:北洋政府于1914年5月1日公布的《中华民国约法》,它是军阀专制全面确立的标志。其与《临时约法》有着根本性的差别,主要表现在: 其一,以根本法的形式彻底否定了《临时约法》所确立的民主共和制度,而代之以袁世凯的个人独裁。它的出笼使辛亥革命的成果丧失殆尽,是对《临时约法》的全面反动。 其二,完全否定和取消了《临时约法》所规定的责任内阁制,实行总统独裁的政治体制,赋予总统形同封建帝王一样的至高无上的地位和巨大权力。 其三,取消了《临时约法》规定的国会制,规定设立有名无实的立法院。在立法院成立前,由纯属总统咨询机关的参政院代行立法院职权,并设立国务卿协助总统掌握行政,为袁世凯复辟帝制做准备。 其四,规定了与《临时约法》大体相同的人民的基本权利与义务,但无一例外地设定了“于法律范围内”或“依法律所定”等前提条件。由于立法权及宣告戒严权均操之于大总统之手,有关人民基本权利的规定实际上成为一纸空文。 32、中华苏维埃共和国土地法内容? 答:《中华苏维埃共和国土地法》于1931年11月由中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会通过,12月1日公布实施。这是土地革命后期影响最大、实施地区最广、适用时间最长的土地法,其主要内容包括: 第一,废除封建土地剥削制度,规定了没收土地财产的对象和范围,宣布废除一切高利贷债务。 第二,规定了对于没收的土地财产的分配办法。即按照最有利于贫雇农、中农(地主不分田,富农分坏田)的原则进行分配,具体方法是,以乡为单位,贫雇农、中农按人口平均分配,或按人口与劳动力的混合标准平均分配。富农如果不参加反革命活动,并且能够自食其力,可以分得坏田。地主不分田。 第三,规定了土地所有权问题。即现阶段不禁止土地出租与转让,但同时规定在条件具备的时候实行土地国有制。 由于受“左”倾思想的干扰,这部土地法也体现了“左”倾倾向,如在土地分配上,实施“地主不分田,富农分坏田”的政策。这些错误后来陆续得到纠正。 33、抗日民主政权的土地立法? 答:以陕甘宁边区为代表,抗日民主政权土地立法的主要内容包括: 第一,保护土地所有权。公有土地所有权归边区政府,私有土地所有权人在法定范围内可自由使用、收益、处分(买卖、典当、抵押、赠与、继承)。不论公、私土地所有权均受法律保护,强调保护农民土地所有权。 第二,减租交租。按照“二五减租”原则,地主出租土地一般必须依抗战以前原租额减轻25%的地租。收租人不得多收、预收、收取押租及欠租作息。承租人不得短少租额。 第三,保障佃权。除法定的收回租地的条件外,出租人不得随意收回租地。 第四,减租减息,低利借贷。现存债务减息。付息过本一倍,停利还本;过本两倍,本利停付,借贷关系视为消灭。 抗日民主政权土地立法减轻了封建剥削,激发了农民的抗日积极性,调整了农村阶级关系,加强了各革命阶级团结,为争取民族抗战的胜利奠定了基础。