最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释

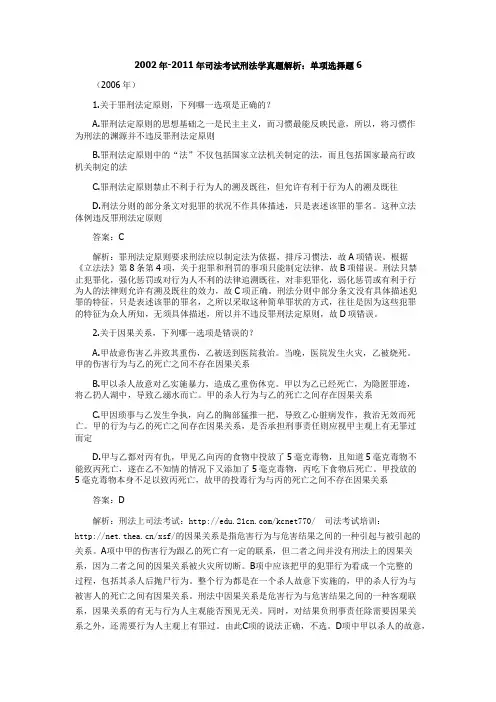

2002年-2011年司法考试刑法学真题解析:单项选择题6

2002年-2011年司法考试刑法学真题解析:单项选择题6 (2006年)1.关于罪刑法定原则,下列哪一选项是正确的?A.罪刑法定原则的思想基础之一是民主主义,而习惯最能反映民意,所以,将习惯作为刑法的渊源并不违反罪刑法定原则B.罪刑法定原则中的“法”不仅包括国家立法机关制定的法,而且包括国家最高行政机关制定的法C.罪刑法定原则禁止不利于行为人的溯及既往,但允许有利于行为人的溯及既往D.刑法分则的部分条文对犯罪的状况不作具体描述,只是表述该罪的罪名。

这种立法体例违反罪刑法定原则答案:C解析:罪刑法定原则要求刑法应以制定法为依据,排斥习惯法,故A项错误。

根据《立法法》第8条第4项,关于犯罪和刑罚的事项只能制定法律,故B项错误。

刑法只禁止犯罪化,强化惩罚或对行为人不利的法律追溯既往,对非犯罪化,弱化惩罚或有利于行为人的法律则允许有溯及既往的效力,故C项正确。

刑法分则中部分条文没有具体描述犯罪的特征,只是表述该罪的罪名,之所以采取这种简单罪状的方式,往往是因为这些犯罪的特征为众人所知,无须具体描述,所以并不违反罪刑法定原则,故D项错误。

2.关于因果关系,下列哪一选项是错误的?A.甲故意伤害乙并致其重伤,乙被送到医院救治。

当晚,医院发生火灾,乙被烧死。

甲的伤害行为与乙的死亡之间不存在因果关系B.甲以杀人故意对乙实施暴力,造成乙重伤休克。

甲以为乙已经死亡,为隐匿罪迹,将乙扔人湖中,导致乙溺水而亡。

甲的杀人行为与乙的死亡之间存在因果关系C.甲因琐事与乙发生争执,向乙的胸部猛推一把,导致乙心脏病发作,救治无效而死亡。

甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系,是否承担刑事责任则应视甲主观上有无罪过而定D.甲与乙都对丙有仇,甲见乙向丙的食物中投放了5毫克毒物,且知道5毫克毒物不能致丙死亡,遂在乙不知情的情况下又添加了5毫克毒物,丙吃下食物后死亡。

甲投放的5毫克毒物本身不足以致丙死亡,故甲的投毒行为与丙的死亡之间不存在因果关系答案:D解析:刑法上司法考试:/kcnet770/ 司法考试培训:/xsf/的因果关系是指危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的关系。

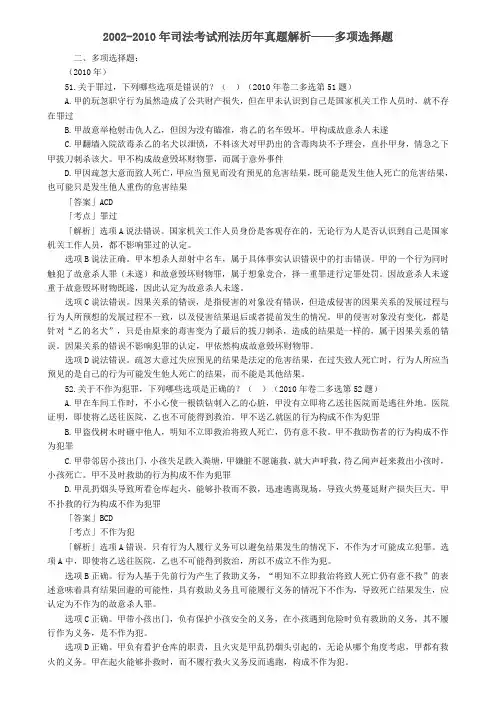

2002-2010年司法考试刑法历年真题解析——多项选择题

2002-2010年司法考试刑法历年真题解析——多项选择题二、多项选择题:(2010年)51.关于罪过,下列哪些选项是错误的?()(2010年卷二多选第51题)A.甲的玩忽职守行为虽然造成了公共财产损失,但在甲未认识到自己是国家机关工作人员时,就不存在罪过B.甲故意举枪射击仇人乙,但因为没有瞄准,将乙的名车毁坏。

甲构成故意杀人未遂C.甲翻墙入院欲毒杀乙的名犬以泄愤,不料该犬对甲扔出的含毒肉块不予理会,直扑甲身,情急之下甲拔刀刺杀该犬。

甲不构成故意毁坏财物罪,而属于意外事件D.甲因疏忽大意而致人死亡,甲应当预见而没有预见的危害结果,既可能是发生他人死亡的危害结果,也可能只是发生他人重伤的危害结果「答案」ACD「考点」罪过「解析」选项A说法错误。

国家机关工作人员身份是客观存在的,无论行为人是否认识到自己是国家机关工作人员,都不影响罪过的认定。

选项B说法正确。

甲本想杀人却射中名车,属于具体事实认识错误中的打击错误。

甲的一个行为同时触犯了故意杀人罪(未遂)和故意毁坏财物罪,属于想象竞合,择一重罪进行定罪处罚。

因故意杀人未遂重于故意毁坏财物既遂,因此认定为故意杀人未遂。

选项C说法错误。

因果关系的错误,是指侵害的对象没有错误,但造成侵害的因果关系的发展过程与行为人所预想的发展过程不一致,以及侵害结果退后或者提前发生的情况。

甲的侵害对象没有变化,都是针对“乙的名犬”,只是由原来的毒害变为了最后的拔刀刺杀,造成的结果是一样的,属于因果关系的错误。

因果关系的错误不影响犯罪的认定,甲依然构成故意毁坏财物罪。

选项D说法错误。

疏忽大意过失应预见的结果是法定的危害结果,在过失致人死亡时,行为人所应当预见的是自己的行为可能发生他人死亡的结果,而不能是其他结果。

52.关于不作为犯罪,下列哪些选项是正确的?()(2010年卷二多选第52题)A.甲在车间工作时,不小心使一根铁钻刺入乙的心脏,甲没有立即将乙送往医院而是逃往外地。

医院证明,即使将乙送往医院,乙也不可能得到救治。

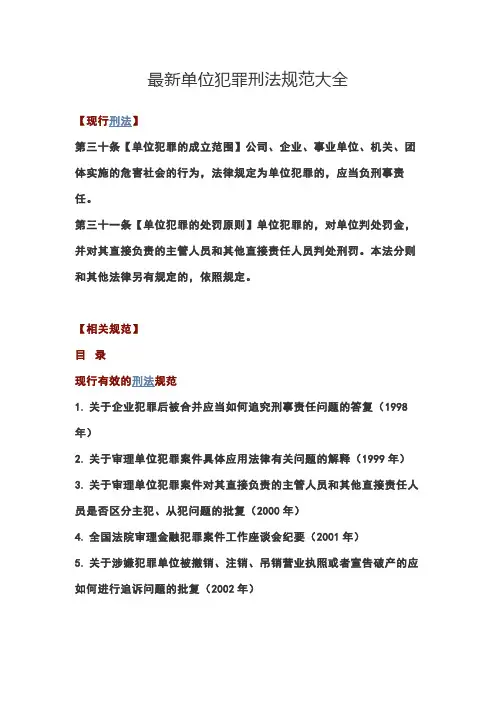

最新单位犯罪刑法规范大全

最新单位犯罪刑法规范大全【现行刑法】第三十条【单位犯罪的成立范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。

第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

【相关规范】目录现行有效的刑法规范1.关于企业犯罪后被合并应当如何追究刑事责任问题的答复(1998年)2.关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释(1999年)3.关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复(2000年)4.全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要(2001年)5.关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复(2002年)6.关于外国公司、企业、事业单位在我国领域内犯罪如何适用法律问题的答复(2003年)7.关于国有单位的内设机构能否构成单位受贿罪主体问题的答复(2006年)8.关于村民委员会可否构成单位犯罪主体问题的批复(2007)9.关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释(2014年)10.关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见(2019年)11.关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要(2019年)12.博元投资股份有限公司、余蒂妮等人违规披露、不披露重要信息案(最高检2020年指导性案例)正文现行有效的刑法规范关于企业犯罪后被合并应当如何追究刑事责任问题的答复[最高人民法院研究室1998年11月18日]人民检察院起诉时该犯罪企业已被合并到一个新企业的,仍应依法追究原犯罪企业及其直接负责的主管人员和其他直接人员的刑事责任。

人民法院审判时,对被告单位应列原犯罪企业名称,但注明已被并入新的企业,对被告单位所判处的罚金数额以其并入新的企业的财产及收益为限。

关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释[1999年6月18日最高人民法院审判委员会第1069次会议通过,1999年6月25日公布,自1999年7月3日起施行,法释(1999)14号]第一条刑法第三十条规定的“公司、企业、事业单位”,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。

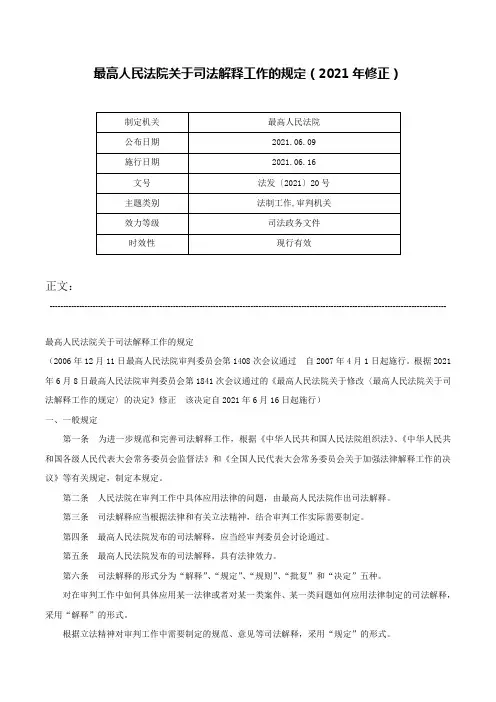

最高人民法院关于司法解释工作的规定(2021年修正)-法发〔2021〕20号

最高人民法院关于司法解释工作的规定(2021年修正)正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------最高人民法院关于司法解释工作的规定(2006年12月11日最高人民法院审判委员会第1408次会议通过自2007年4月1日起施行。

根据2021年6月8日最高人民法院审判委员会第1841次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于司法解释工作的规定〉的决定》修正该决定自2021年6月16日起施行)一、一般规定第一条为进一步规范和完善司法解释工作,根据《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》等有关规定,制定本规定。

第二条人民法院在审判工作中具体应用法律的问题,由最高人民法院作出司法解释。

第三条司法解释应当根据法律和有关立法精神,结合审判工作实际需要制定。

第四条最高人民法院发布的司法解释,应当经审判委员会讨论通过。

第五条最高人民法院发布的司法解释,具有法律效力。

第六条司法解释的形式分为“解释”、“规定”、“规则”、“批复”和“决定”五种。

对在审判工作中如何具体应用某一法律或者对某一类案件、某一类问题如何应用法律制定的司法解释,采用“解释”的形式。

根据立法精神对审判工作中需要制定的规范、意见等司法解释,采用“规定”的形式。

对规范人民法院审判执行活动等方面的司法解释,可以采用“规则”的形式。

对高级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示制定的司法解释,采用“批复”的形式。

修改或者废止司法解释,采用“决定”的形式。

第七条最高人民法院与最高人民检察院共同制定司法解释的工作,应当按照法律规定和双方协商一致的意见办理。

工作心得:单位犯罪中“以单位名义”应作实质解释(最新)

工作心得:单位犯罪中“以单位名义”应作实质解释(最新)何谓“单位犯罪”?2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中指出,“根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪”。

2001年3月20日就落实《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》,最高人民法院刑二庭负责人答《人民法院报》记者问时进一步指出,“认定单位犯罪必须同时具备两个条件:一是以单位名义实施犯罪;二是违法所得归单位所有。

”这两个条件组合之后,在司法实践中就会出现四种情况:一是行为人以单位名义实施,违法所得归个人所有。

二是行为人不以单位名义实施,违法所得归个人所有。

三是行为人以单位名义实施,违法所得归单位所有。

四是行为人不以单位名义实施,违法所得却归单位所有。

第一、二种情况,目前理论和实践中皆已达成共识,因不具备违法所得归单位所有的实质要件,而被认定为自然人犯罪。

第三种情况因同时符合单位犯罪的两个要件,当然被认定为单位犯罪。

第四种情况争议较大,在司法实践中亦大量存在,一种观点认为,单位犯罪的成立应当同时具备以单位的名义实施的表面要件和犯罪所得利益归单位所有的实质要件,二者缺一皆不能成立单位犯罪,否则只能以自然人犯罪论处;另一种观点认为,单位犯罪的认定应当进行实质考察,尽管行为人没有以单位名义实施,但是只要行为人实质上是为了单位利益而进行,且违法所得也归了单位,就应当认定为单位犯罪。

笔者认为,单位犯罪的认定应当进行实质考察。

“以单位名义”实施只是单位犯罪外在的、表面的、形式的现象,如果不对“以单位名义”进行实质考察,就难以发挥刑法的人权保障机能。

因为大多数单位犯罪可能会“以单位名义”实施,但也存在相当数量的单位犯罪并不以本单位的名义实施,如单位行贿中,行贿人并不都会表明其是代表某某单位给受贿人送礼。

而且从逻辑上来讲,还存在并不需要行为人以何种名义实施犯罪的情况,如以绕关方式实施的单位走私犯罪,犯罪单位根本不需要也不可能亮明字号。

错题刑法1

根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第1条规定,《刑法》第30条规定的“公司、企业、事业单位”,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。

因此,独资、私营企业只有具备法人资格才可以成为单位犯罪的主体,所以,A选项说法错误。

(A 、不具有法人资格的私营企业,也可以成为单位犯罪的主体)单位犯罪可以分为两类:纯正的单位犯罪和不纯正的单位犯罪。

前者是指只能由单位构成的犯罪(如提供虚假财会报告罪、单位受贿罪、单位行贿罪、私分国有资产罪等),后者是指既可以由单位构成,也可以由个人构成。

(如走私普通货物、物品罪)。

刑法分则规定的只能由单位构成的犯罪,不可能由自然人单独实施,选项B是正确的。

根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的表述,以单位的分支机构或者内设机构的名义实施犯罪,违法所得亦归分支机构或者内设机构所有的,应认定为单位犯罪,所以,C选项正确。

根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条的规定,个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处,所以,D选项正确。

丁某教唆17岁的肖某抢夺他人手机,肖某在抢夺得手后,为抗拒抓捕将追赶来的被害人打成重伤。

关于本案,下列哪些选项是正确的?选项: A 、丁某构成抢夺罪的教唆既遂[考点精讲231]B 、肖某构成转化型抢劫[考点精讲907]C 、对丁某教唆肖某犯罪的行为应当从重处罚[考点精讲234]D 、丁某与肖某之间不构成共同犯罪[考点精讲231]正确答案:A、B、C 您的答案:A、C、D 结果:×参考解析:丁某教唆不满18周岁的肖某抢夺他人手机,构成抢夺罪的教唆犯,按照《刑法》第29条的规定,教唆已满14周岁未满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚,故A、C 项当选。

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题

的解释

【发文字号】法释[一九九九]十四号

【发布部门】最高人民法院

【公布日期】1999.06.25

【实施日期】1999.07.03

【时效性】现行有效

【效力级别】司法解释

中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》已于1999年6月18日由最高人民法院审判委员会第1069次会议通过,现予公布,自1999年7月3日起施行。

一九九九年六月二十五日

最高人民法院关于审理单位犯罪案件

具体应用法律有关问题的解释

(一九九九年六月十八日最高人民法院审判委员会

第一0六九次会议通过法释〔一九九九〕十四号)

为依法惩治单位犯罪活动,根据刑法的有关规定,现对审理单位犯罪案件具体应用法律的有关问题解释如下:

第一条刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。

第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

第三条盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。

北大法宝1985年创始于北京大学法学院,为法律人提供法律法规、司法案例、学术期刊等全类型法律知识服务。

司法解释中如何认定单位犯罪

一、司法解释中如何认定单位犯罪1、单位故意犯罪的认定标准认为首先应当查明单位是否属实。

对于虽经工商部门审批登记注册的公司,如果确有证据证实实际为特定一人出资、一人从事经营管理活动,主要利益归属该特定个人的,以刑法上的个人论。

对于单位犯罪的意志,认为应把握两个特征,一是犯罪意志的整体性。

如果单位中的一般工作人员擅自为本单位谋取非法利益,事后未得到领导认可或默许的,以个人犯罪论处;二是非法利益归属的团体性。

2、单位分支机构等能否成为单位犯罪的主体认为不能因为单位的分支机构或内设机构、部门没有可供罚金的财产就不认定为单位犯罪。

3、几种特殊对象能否成为单位犯罪的主体(1)个人承包企业。

个人承包企业能否成为刑法上的单位,应以发包单位在被承包企业中有无资产投入为标准。

有资产投入的能成为单位犯罪的主体,反之,则认定为个人犯罪。

(2) 名为集体、实为个人的单位。

对此应认定为个人犯罪。

(3)境外公司、企业或组织。

境外公司、企业或组织能否认定为单位犯罪,关键在于有无确实的证据证明其存在的真实性和合法性。

真实、合法的,即认定为单位犯罪。

反之,认定为个人犯罪。

二、单位犯罪特征单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体;单位犯罪必须是在单位主体的意志支配下实施的;单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明确规定。

对单位犯罪的处罚原则:我国刑法对单位犯罪的处罚以双罚制(即对单位和单位直接责任人员均处以刑罚)为主,以单罚制(即只处罚单位直接责任人员)为辅。

单位故意犯罪的集体意志,在很大程度上是通过决策主体体现出来的。

判断犯罪行为是否体现了单位的集体意志,需要看犯罪行为是否经单位负责人决定,否则,无法形成一个单位的犯意。

但是,也不能简单的认为,负责人做出了的决定,就可以认定为单位犯罪的意志,这是要具体分析的。

例如:《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 1999年6月25日个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

国家统一法律职业资格考试主观题模拟题282

国家统一法律职业资格考试主观题模拟题282一、【案情】刘某(男,40岁)与王某(男,15岁)系叔侄,2020年3月17日(江南博哥),两人共谋通过采取谎报玩具配件进关的方法来走私假币,面值共达15万元左右。

为了加强防备,两人在国外从不法分子手中各购买了手枪2支、子弹50发,并请韩某的渔船为其提供运输。

王某骗韩某运输的是香烟,韩某有疑但也没多问。

运输假币的渔船刚一到岸,即被海关缉私人员发现,刘某和王某持枪将缉私人员打成重伤后逃逸。

2020年4月1日刘某与王某上岸后,在乘坐出租车时告诉出租车司机朱某走私假币的实情,朱某表示愿意以1:4的比率购买3万元的假币。

随后朱某经朋友介绍,以2万元假币从冯某那儿换得一台联想笔记本电脑,以5000元假币骗购摩托车一辆。

刘某与王某急欲将假币脱手,以被人以10万元假币诈骗而欲将假币出售之名联系到A工商银行出纳金某,金某以1:4的比率先后购买了假币10万元,并趁工作之机将这10万元假币全部换成了真币。

黄某从金某那儿得知王某出售假币的事情,也欲参与,遂以相同比率从王某处购得假币2万元,事后则携带假币坐火车回乡,在车上与朋友赌博时以假币来交赌债,被人揭发,遂被乘警抓获。

【问题】1. 刘某的行为构成何种犯罪?应当如何处罚?正确答案:刘某走私假币的行为构成走私假币罪和出售假币罪;其购买手枪2支、子弹50发并运输过关的行为构成走私武器、弹药罪;其后持枪抗拒缉私的行为构成妨害公务罪,因对公务人员造成了重伤结果,应定为故意伤害(致人重伤)罪;数罪并罚。

本案中刘某和王某都具有通过将假币运输入境从而获利的主观意图,行为上也符合了走私假币罪的客观方面,王某只是因为刑事责任年龄未到而不予追究其刑事责任。

本案中刘某犯走私假币罪,为了抗拒缉私而持枪反抗的行为符合这种暴力抗拒的表征,原应以走私武器、弹药罪和妨害公务罪数罪并罚。

但妨害公务的暴力导致了缉私人员重伤的结果,属于想象竞合犯从一重罪处罚,即应定为故意伤害(致人重伤)罪,故应以走私武器、弹药罪与故意伤害罪数罪并罚,再加上刘某之前的走私假币罪数罪并罚。

单位犯罪的主要类型

一、单位犯罪的主要类型一:1、纯正的单位犯罪是只能由单位实施而不可能由自然人单独实施的犯罪。

如单位受贿罪,违规制造、销售枪支罪,妨害清算罪。

纯正的单位犯罪虽然只能由单位构成,但犯罪行为还必须由自然人实施,这种情况下,仍然要处罚自然人。

2、不纯正的单位犯罪是在某种犯罪既可以由单位实施也可以由自然人实施的情况下,由单位所实施的犯罪。

如生产、销售伪劣产品罪,集资诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪,保险诈骗罪。

二、单位犯罪的主要类型二:1、一般单位犯罪是任何公司、企业、事业单位、机关、团体都可能实施的犯罪。

例如,任何单位都可以成为《刑法》第347条规定的走私、贩卖、运输、制造毒品罪的主体。

2、特殊单位犯罪是刑法对作为犯罪主体的单位作出特殊限制的单位犯罪。

(1)单位所有制性质。

第327条非法出售、私赠文物藏品罪的主体为国有博物馆、图书馆等单位。

(2)单位具有特定的职能性质。

第137条工程重大安全事故罪的主体为建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位。

又如第396条第2款私分罚没财物罪的主体为司法机关、行政执法机关。

(3)单位具有特定义务。

如逃税罪的主体是纳税人、扣缴义务人。

三、单位犯罪相关规定:1、《中华人民共和国刑法》第三十条、三十一条关于单位犯罪的总则规定、分则条文中具体规定2、最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释3、最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯的批复4、最高人民检察院关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复5、最高人民检察院关于单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复6、全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释

(1999年6月18日最高人民法院审判委员会第1069次会议通过)法释〔1999〕14号

为依法惩治单位犯罪活动,根据刑法的有关规定,现对审理单位犯罪案件具体应

用法律的有关问题解释如下:

第一条刑法第三十条规定的“公司、企业、事业单位”,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。

第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

第三条盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。

最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复(2000年9月28日最高人民法院审判委员会第1132次会议通过)最高人民法院公告法释〔2000〕31号

《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》已于2000年9月28日由最高人民法院审判委员会第1132次会议通过。

现予公布,自2000年10月10日起施行。

湖北省高级人民法院:

你院鄂高法〔1999〕374号《关于单位犯信用证诈骗罪案件中对其“直接负责的主管人员”和“其他直接责任人员”是否划分主从犯问题的请示》收悉。

经研究,答复如下:

在审理单位故意犯罪案件时,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可不区分主犯、从犯,按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚。

此复。