高中历史必修三高考题专题一

历史必修三涉及的高考题

(2015广东卷)38.(25分)课程的变化反映了时代的变迁。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一中世纪后期,神学在西欧学校教育中的统治地位发生动摇,一些新设学校特别注重对学生德智体美的教育,古典文学和自然科学课程的地位明显提高。

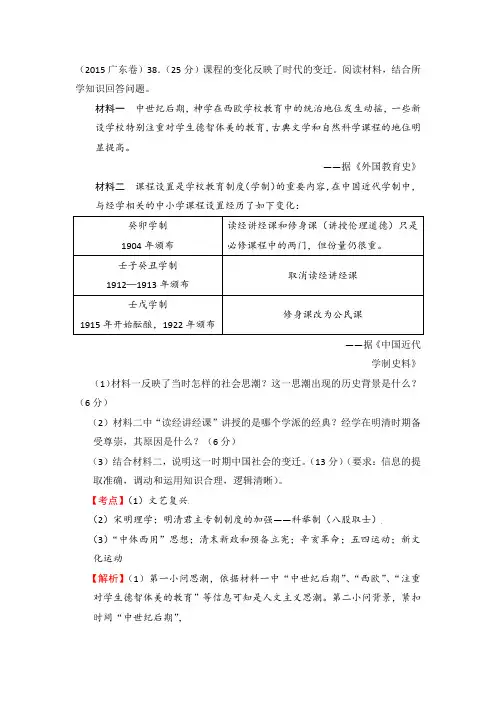

——据《外国教育史》材料二课程设置是学校教育制度(学制)的重要内容,在中国近代学制中,与经学相关的中小学课程设置经历了如下变化:——据《中国近代学制史料》(1)材料一反映了当时怎样的社会思潮?这一思潮出现的历史背景是什么?(6分)(2)材料二中“读经讲经课”讲授的是哪个学派的经典?经学在明清时期备受尊崇,其原因是什么?(6分)(3)结合材料二,说明这一时期中国社会的变迁。

(13分)(要求:信息的提取准确,调动和运用知识合理,逻辑清晰)。

【考点】(1)文艺复兴(2)宋明理学;明清君主专制制度的加强——科举制(八股取士)(3)“中体西用”思想;清末新政和预备立宪;辛亥革命;五四运动;新文化运动【解析】(1)第一小问思潮,依据材料一中“中世纪后期”、“西欧”、“注重对学生德智体美的教育”等信息可知是人文主义思潮。

第二小问背景,紧扣时间“中世纪后期”,结合所学中从政治、经济、思想文化等方面阐述,政治上中世纪西欧教育长期被教会垄断,经济上中世纪后期资本主义萌芽出现,思想上文艺复运动兴起、科技上近代自然科学产生等。

(2)第一小问学派,结合所学知识回答“儒家思想(或理学)即可;第二小问原因,结合所学从理学对儒学的新发展有利于维护封建专制这个角度阐述即可。

(3)结合材料二概括这一时期中国社会的变迁是什么,然后结合所学知识和表格中课程设置的变化来进行阐述即可,比如,儒学地位下降,清政府学习西方坚持“中体西用”的思想,1904年学制中儒学地位有所下降;再比如,政治民主化进程加快,1912年,封建帝制被推翻,中华民国成立,取消读经讲经课;再比如,思想文化走向科学化、理性化,新文化运动倡导民主科学和新道德,五四运动反帝爱国,1922年新学制改修身课为公民课等。

高中历史必修三专题一知识点整理

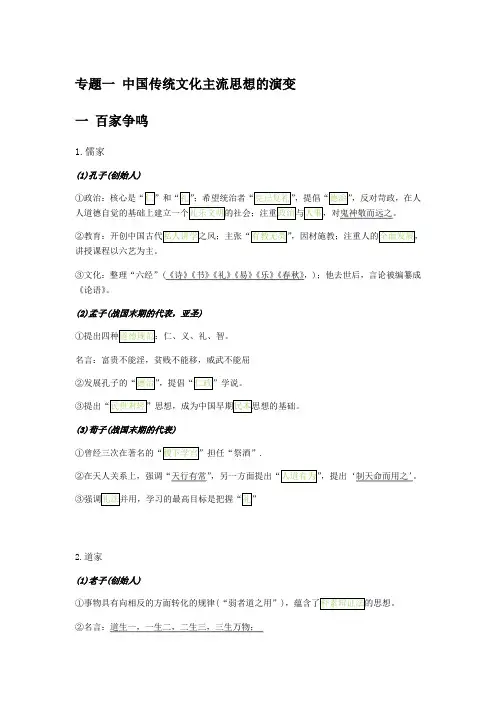

专题一中国传统文化主流思想的演变一百家争鸣1.儒家(1)孔子(创始人),反对苛政,在人,对鬼神敬而远之。

讲授课程以六艺为主。

③文化:整理“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》,);他去世后,言论被编纂成《论语》。

(2)孟子(战国末期的代表,亚圣)名言:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(3)荀子(战国末期的代表).②在天人关系上,强调“天行有常”,提出‘制天命而用之’。

2.道家(1)老子(创始人)①事物具有向相反的方面转化的规律(“弱者道之用”)②名言:道生一,一生二,二生三,三生万物;老死不相往来(比较消极)。

(2)庄子(战国时的代表)---“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”3.法家:代表人物——李悝、商鞅、吴起、申不害、韩非(集大成者)(1)韩非(战国时的代表,集大成者)②主张奖励耕战,实施严刑峻法。

③提出“不期修古,不法常可”“事异则备变”“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”(2)用。

4.墨家墨子(创始人)(1)“兼相爱、交相利”(主旨)。

(2)“尚同”“非命”“非乐”“节葬”(3)名言:官无常贵,民无终贱二 汉代儒学㈠罢黜百家,独尊儒术1.背景:2.经过:董仲舒提出罢黜百家、独尊儒术,核心是确立儒学独尊的地位。

汉武帝采取了3.影响:结束各派学术思想平等竞争㈡太学的建立1.影响(1)(2)(3)播起了重要作用,同时,进一步推动了儒学的传播与发展。

三 宋明理学四 明末清初的思想活跃局面㈠黄宗羲的思想主张及影响1.籍贯/。

2.思想主张-------(1)最精彩)(2)3.影响(1) (2)㈡顾炎武的思想主张及影响1.代表作:《日知录》 先生,江苏人,是大学者,开清代考据学之先河3.思想主张(1)。

“人君之于天下,不能以独治”(2)(3)指出“亡国”与“亡天下”的区别,认为保卫整个国家民族,天下所有人都有责任)。

3.地位:具有强烈的批判精神,是清初经世致用思潮的推动者。

㈢王夫之的思想主张及影响1.著作:。

浙江高中历史必修三专题一、专题二选择题(人民版)

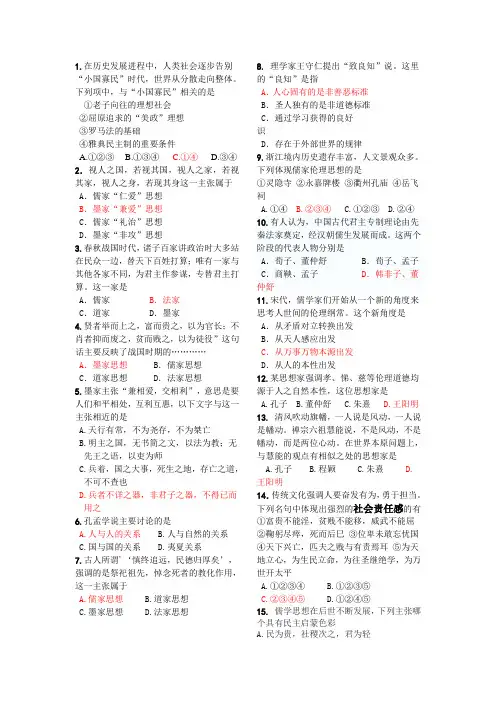

1.在历史发展进程中,人类社会逐步告别“小国寡民”时代,世界从分散走向整体。

下列项中,与“小国寡民”相关的是①老子向往的理想社会②屈原追求的“美政”理想③罗马法的基础④雅典民主制的重要条件A.①②③B.①③④C.①④D.③④2.视人之国,若视其国,视人之家,若视其家,视人之身,若现其身这一主张属于A.儒家“仁爱”思想B.墨家“兼爱”思想C.儒家“礼治”思想D.墨家“非攻”思想3.春秋战国时代,诸子百家讲政治时大多站在民众一边,替天下百姓打算;唯有一家与其他各家不同,为君主作参谋,专替君主打算。

这一家是A.儒家 B.法家C.道家 D.墨家4.贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒役”这句话主要反映了战国时期的…………A.墨家思想 B.儒家思想C.道家思想 D.法家思想5.墨家主张“兼相爱,交相利”,意思是要人们和平相处,互利互惠,以下文字与这一主张相近的是A.天行有常,不为尧存,不为桀亡B.明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师C.兵着,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不查也D.兵者不详之器,非君子之器,不得已而用之6.孔孟学说主要讨论的是A.人与人的关系B.人与自然的关系C.国与国的关系D.夷夏关系7.古人所谓'‘慎终追远,民德归厚矣’,强调的是祭祀祖先,悼念死者的教化作用,这一主张属于A.儒家思想B.道家思想C.墨家思想D.法家思想8.理学家王守仁提出“致良知”说。

这里的“良知”是指A.人心固有的是非善恶标准B.圣人独有的是非道德标准C.通过学习获得的良好识D.存在于外部世界的规律9.浙江境内历史遗存丰富,人文景观众多。

下列体现儒家伦理思想的是①灵隐寺②永嘉牌楼③衢州孔庙④岳飞祠A.①④B.②③④C.①②③D.②④10.有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。

这两个阶段的代表人物分别是A.荀子、董仲舒B.荀子、孟子C.商鞅、孟子D.韩非子、董仲舒11.宋代,儒学家们开始从一个新的角度来思考人世间的伦理纲常。

高中历史必修三专题一导学案1百家争鸣

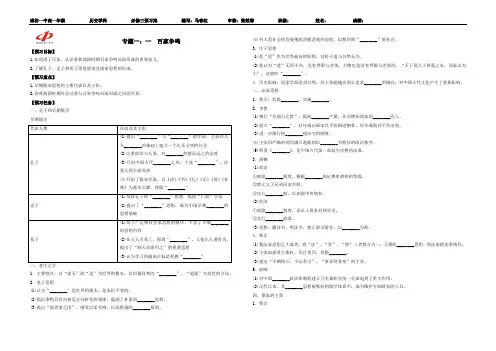

专题一:一百家争鸣【预习目标】1.知道诸子百家、认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

2.了解孔子、孟子和荀子等思想家及儒家思想的形成。

【预习重点】1.早期儒家思想的主要代表以及主张。

2.春秋战国时期社会动荡与百家争鸣局面形成之间的关系。

【预习任务】一、孔子和早期儒学早期儒学代表人物活动及其主张孔子(1)提出“________”与“________”的学说,主张在人人________的基础上建立一个礼乐文明的社会(2)注重政治与人事,对________持敬而远之的态度(3)开创中国古代________之风,主张“________”,注重人的全面发展(4)开创了儒家学派,以《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》为基本文献,称做“________”孟子(1)发挥孔子的“________”思想,提倡“仁政”学说(2)提出了“________”思想,成为中国早期________的思想基础荀子(1)荀子广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期________的思想内容(2)在天人关系上,强调“________”,又指出人道有为,提出了“制天命而用之”的重要思想(3)认为学习的最高目标是把握“________”1.主要特点:以“虚无”的“道”为世界的根本,以因循自然的“________”、“逍遥”为处世的方法。

2.老子思想(1)认为“________”是世界的根本,是永恒不变的。

(2)指出事物具有向相反方向转化的规律,蕴涵了朴素的________思想。

(3)提出“弱者道之用”,阐发以柔克刚,以弱胜强的________原则。

(4)对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“________”的社会。

3.庄子思想(1)把“道”作为世界最高的原则,宣传天道与自然无为。

(2)他认为“道”无所不在,没有界限与差别,万物也是没有界限与差别的,“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”,这就叫“________”。

4.历史影响:道家学派崇尚自然,其主张超越功利去追求________的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。

人民高中历史必修三专题1.1百家争鸣

课堂探究:

结合韩非思想分 析为什么说法家 思想是战国时期 最“有用”的思 想?

47

主张加强君主集权

适应地主阶级建立新政权 的需要

厉行赏罚,奖励耕战 适应了地主阶级兼并战

争的需要

不期修古,不法常可

适应了社会大变革的需要

48

秦王借法家思想振 兴国家,实现统一 大业。统一后,秦 始皇继续厉行法治, 结果呢?

的哲学家。著有 《道德经》和《老 子》,充满着哲理 和东方智慧。

(1)简介:春秋 道家创始人 《道德经》

(2)主张

唯心主义

①思想核心:“道”是世界的本源。永恒不 变;(人要顺应“道”而生活)。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

②朴素辩证法(对立与转化) a“反者道之动” “有无相生,难易相成,长短相形, 高下相倾,声音相和,前后相随” 祸兮,福之所倚; 福兮,祸之所伏。

塞翁失马,焉知非福

台 风 来 了 一方面有辩证法思想,另一方面

看不到转化需要条件,忽略了人 的主观能动性

以柔克刚、以弱胜强——b“弱者道之用 ”

③.政治主张:小国寡民,无为而治

消极保守 材料:小国寡民。违…背…甘潮其流食,美其服,安其居,

乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相 往来。

“我不为而民自化,我好静而民自正, 我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

孟子、荀子对孔子思想的发展

孔子

孟子

荀子

时 期 春秋末期 战国中期 战国末期

仁的

思想 爱人

仁政

仁义

同 民 思儒本想学特以色德:治民仁、民德贵治君、轻教君化舟民水

异 人性论 性相近 性善论 性恶论

治国思 想

以柔克刚 以德报怨 大智若愚 深藏若虚

人民版高中历史必修三专题一第一课百家争鸣 (6)

百家争鸣课题名称:1.1百家争鸣教学目标三维目标(1)知识与能力:了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成过程。

掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及重要意义。

(2)过程与方法:学生可以根据教科书与教师提供的材料以及自己的观察所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法学习有关问题。

能对所学内容进行较为全面的比较,概括和阐释。

教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

(3)情感态度价值观:通过对春秋战国时期思想活跃而繁荣的文化盛况的学习,使学生对祖国文化有深入的认识,从而更加热爱祖国历史与文化,有志于继承和发扬中华民族的优秀文化传统;逐步培育起民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,培养爱国主义情感。

重点目标诸子百家的代表人物及其主要思想。

难点目标1、诸子百家的代表人物及其主要思想内容较多而且新知识、新内容多,不易掌握。

2、如何结合相关史实,以及情感体验、主观认识,正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

导入示标知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

三导问题学做思一、百家争鸣1、概念:战国时期诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,展开争论,争相发表不同的见解,主要是在政治主张和哲学看法的不同。

2、春秋战国时期思想特征:⑴思想自由,思想家富有创新精神。

⑵流派纷呈,学术活跃,形成“百家争鸣”。

3、原因⑴根本原因:春秋战国,是我国由奴隶制向封建制转变的社会大变革时期。

⑵政治:战乱纷争的格局,造成思想界相对宽松自由⑶经济:奴隶制经济的瓦解,封建经济的发展,奠定物质基础⑷人才:私学的兴盛,造就一批知识分子:“士”在社会政治活动中活跃。

⑸各国统治者争霸的需要。

4、性质:中国历史上第一次思想解放运动学做思二、具体学派及代表人物:(一)儒家学派及代表人物:1、孔子——创始人地位:教主(儒家学派的创始人)+政治家+教育家,春秋末期鲁国人⑶主张与成就A、思想主张:①:“仁”与“礼”的学说——孔子的哲学思想与政治思想活动探究1:材料一、子曰:“仁者爱人。

高中必修三历史试题及答案

高中必修三历史试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 五四运动爆发的直接原因是:A. 巴黎和会中国外交失败B. 俄国十月革命的影响C. 新文化运动的推动D. 国内政治腐败2. 抗日战争胜利的历史意义包括:A. 民族解放战争的胜利B. 世界反法西斯战争的重要组成部分C. 促进了中国社会的进步D. 所有以上3. 以下哪项不是新文化运动的主要特点:A. 提倡民主与科学B. 反对封建礼教C. 提倡文言文D. 提倡白话文4. 辛亥革命推翻了:A. 清朝统治B. 封建制度C. 帝国主义在中国的统治D. 以上都是5. 毛泽东思想的核心内容是:A. 实事求是B. 群众路线C. 独立自主D. 所有以上6. 中国共产党成立的时间是:A. 1920年B. 1921年C. 1927年D. 1949年7. 以下哪个不是中国近代史上的不平等条约:A. 《南京条约》B. 《辛丑条约》C. 《马关条约》D. 《辛亥革命后条约》8. 抗日战争时期,中国共产党领导的抗日根据地主要在:A. 东北地区B. 华北地区C. 华东地区D. 西南地区9. 抗日战争胜利后,中国面临的主要问题是:A. 内战问题B. 经济恢复问题C. 社会稳定问题D. 所有以上10. 以下哪个不是中国近代史上的著名战役:A. 淞沪会战B. 平型关大捷C. 台儿庄战役D. 淮海战役二、填空题(每题2分,共10分)11. 五四运动爆发于______年。

12. 辛亥革命后,中国第一个资产阶级共和国是______。

13. 新文化运动的代表人物有______、______等。

14. 抗日战争胜利后,中国共产党提出的和平建国的口号是______。

15. 毛泽东思想是中国共产党的指导思想,其核心是______。

三、简答题(每题10分,共20分)16. 简述五四运动的历史意义。

17. 简述中国共产党成立的历史背景和意义。

四、论述题(每题15分,共30分)18. 论述抗日战争胜利的重要意义。

2021历史高考真题必修三

2021历史高考真题必修三2021历史高考真题必修三2021年各地高考历史试题分章节汇总(必修三)专题一中国传统文化主流思想的演变1.(2021年福建高考14题)《春秋繁露》曰:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

”在此,董仲舒提出的治国理念是A.上下相安利国益民 B.强制去富以抑其骄C.竭力济贫以抚其忧 D.劫富济贫以均贫富2.(2021年重庆高考1题)我国古代有一位学者,运用阴阳五行、“天人合一”的理论,为君主专制统治提供了“天命攸(所)归”的神学依据。

该学者应该是A.韩非子 B.孟子 C.董仲舒 D.朱熹3.(2021年福建高考16题)朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老,常为解说,使后生弟子,知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”。

在此,朱熹A.教诲后生弟子遵从“三纲五常” B.告诫乡亲去恶从善以“慎思明辨”C.灌输以农兴业思想以存“天理” D.劝导百姓遵循一种“理性”的生活秩序4.(2021年广东高考14题)有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。

这位思想家可能是A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊5.(2021年高考全国Ⅰ卷25题)自汉至唐,儒学被奉为“周(公)孔之道”,宋代以后儒学多被称作“孔孟之道”,促成这一变化的是A.宗法血缘制度逐渐瓦解 B.仁政理念深入人心C.程朱理学成为统治思想 D.陆王心学日益兴起6.(2021年浙江高考12题)在人类文明史上,许多思想家对后世产生影响常常是通过教育的途径。

下列思想家中通过私学培养人才的有①孔子②韩非③朱熹④亚里士多德A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④7.(2021年山东高考16题)下列关于李贽思想与文艺复兴时期人文主义思想的表述,不正确的是A.都具有思想启蒙意义 B.都是商品经济发展的产物C.都体现了新兴资产阶级的愿望 D.都宣扬了个性自由和解放专题二古代中国的科学技术与文化1.(2021年重庆高考3题)某中学生参加电视节目的知识竞赛,有一道关于中国古代四大发明的题,他很难确定其中表述正确的选项,向你电话求助。

【人民版】高中历史必修三:专题一 中国传统文化主流思想的演变-习题包(含答案)

专题一一百家争鸣1.孔子看到鲁国季氏用了天子的乐舞,便愤然谴责道:“是可忍,孰不可忍!”这则材料反映出孔子的思想之一是()A.仁者爱人B.忠恕之道C.克己复礼D.中庸之道答案:C2.生活在春秋后期的孔子,为了匡救人欲横流、秩序紊乱的末世,在创建儒学的过程中,特别强调“仁”,“仁”是孔子思想的核心,这种思想()①包含了孔子对百姓的爱护②包含了民本思想③是孔子所提倡的道德观和伦理观④在当时得到社会的普遍认可A.①③④B.①②④C.①②③D.①②③④答案:C3.古代某思想家希望回到小国寡民的理想社会,“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

这位思想家是()A.孔子B.墨子C.老子D.韩非答案:C4.先秦诸子常用寓言来说明哲理,熔思想性和艺术性于一炉。

某思想家用“守株待兔”的故事,以反讽的形式来阐述自己的观点。

他的观点是()A.不期修古,不法常可B.兼相爱、交相利C.克己复礼,天下归仁D.弱者道之用答案:A5.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈。

有的学者对各种思想进行整理将它们分别描述为:“全面归服自然的隐士派”,“专制君主的参谋集团”,“劳苦大众的行动帮会”,“拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。

请按顺序指出它们分别代表哪一流派()A.儒、道、墨、法B.墨、儒、法、道C.法、儒、道、墨D.道、法、墨、儒答案:D6.阅读下列材料:材料一春秋战国时期的思想家材料二2015年9月27-29日在曲阜举行的“第七届世界儒学大会”请回答:(1)材料一反映了当时什么样的思想文化局面?(2)材料一中三幅图片所反映的思想哪一种在战国时期成为“显学”但却备受冷落?其原因是什么?(3)材料二说明了什么问题?有哪些思想具有普世价值?解析:(1)仔细分析三人所说的话,可以看出观点不一,由此联系所学即可整合出百家争鸣。

(2)根据图片中的文字,联系所学可知,图1反映的是儒家思想,图2为道家思想,图3为法家思想,儒家思想在战国时期影响较大,但备受冷落,其原因需从当时的社会环境分析。

必修三历史试题及答案

必修三历史试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 公元前221年,秦朝统一六国,标志着中国历史上第一个中央集权的封建国家建立。

请问,秦朝的都城是哪里?A. 长安B. 洛阳C. 咸阳D. 邯郸2. 唐朝时期,科举制度得到了进一步的发展,其中进士科是选拔人才的重要途径。

请问,以下哪位历史人物是唐朝著名的进士?A. 王安石B. 李白C. 杜甫D. 韩愈3. 明朝时期,海禁政策导致了中国与外界的贸易受到限制。

请问,明朝实行海禁政策的原因是什么?A. 防止外敌入侵B. 经济自给自足C. 维护封建统治D. 以上都是4. 清朝时期,中国社会经济得到了一定的发展,但同时也面临着西方列强的侵略。

请问,以下哪个条约标志着中国开始沦为半殖民地半封建社会?A. 马关条约B. 南京条约C. 辛丑条约D. 瑷珲条约5. 辛亥革命是中国历史上一次重要的革命,它结束了中国两千多年的封建帝制。

请问,辛亥革命爆发的时间是?A. 1911年B. 1912年C. 1913年D. 1914年6. 抗日战争是中国近现代史上的一次伟大战争,它展现了中华民族的坚强意志和不屈精神。

请问,抗日战争胜利的时间是?A. 1945年B. 1946年C. 1947年D. 1948年7. 中华人民共和国成立后,中国开始了社会主义建设的新时期。

请问,以下哪个五年计划是中国第一个五年计划?A. 1953-1957B. 1957-1961C. 1961-1965D. 1965-19698. 文化大革命是中国历史上一个特殊的时期,它对中国社会产生了深远的影响。

请问,文化大革命开始的时间是?A. 1966年B. 1967年C. 1968年D. 1969年9. 改革开放是中国历史上的一个重要转折点,它为中国的现代化建设奠定了基础。

请问,改革开放政策的提出者是?A. 毛泽东B. 邓小平C. 周恩来D. 朱德10. 21世纪初,中国在经济、科技、文化等方面取得了显著的成就。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第1课百家争鸣(2012·海南卷历史·2)儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。

”这段话体现的是( )A.民本思想B.仁政思想C.礼法并重D.礼治为先【解析】题干中反映的战国时期孟子的有关施政中君民关系的论述,其认为统治者能做到“礼、义、信”则民治,因此,B项正确;A项是儒学思想可以体现的,但与题意不符,如民贵君轻、君舟民水;C项是荀子观点,题干无从反映;D为孔子思想,题干也无从反映。

【答案】B(2011·安徽文综·12)安徽境内历史遗存丰富,人文景观众多。

图3中体现儒家伦理思想的是( )图3A.①④ B.②④ C.①②③ D.②③④【解析】①迎江寺,曾名“古万佛寺”,属于佛教思想,不符合题意。

②徽州牌坊群中的贞女坊体现了儒家思想三纲五常的内容,符合题意。

③涡阳老子庙供奉老子的神像,老子属于道家的思想。

④包公祠是纪念宋龙图阁直学士、礼部侍郎、开封府尹包文拯的公祠。

包公祠全名“包公孝肃祠”,“孝肃”二字,是宋仁宗在包公死后赐给他的谥号,以评价肯定包公的忠孝一生。

这个含义也属于三纲五常的内容。

所以②④体现儒家伦理思想,故选B。

【答案】B(2011·上海单科·8)当代某学者谈及自己为人处世的宗旨时说:对己学道家,意思是清静寡欲;做事学法家,意思是按原则办事;待人学儒家,即( )A.爱无差等B.己所不欲,勿施于人C.君君、臣臣、父父、子子D.存天理,灭人欲【解析】A项爱无差等是墨家的思想。

C项君君、臣臣、父父、子子为治国方针,D项存天理,灭人欲属于个人修养问题,帮故排除A、C、D三项;B项己所不欲,勿施于人才是为人处世的原则,又符合儒家思想。

【答案】B(2010·浙江文综·13)儒道思想犹如中国古代思想的双璧。

下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想的是( )A.不以人助天B.制天命而用之C.天地不仁,以万物为刍狗D.天行有常,不为尧存,不为桀亡【解析】本题为最佳选择题。

“制天命而用之”和“天行有常”是荀子的思想,排除B、D项。

选项A出自庄子《南华经》,原文是“不以心损道,不以人助天”,意指上古时的有识之士顺应自然,不用自己的聪明智慧去破坏自然规律,或去影响自然,典型体现了因循自然、崇尚无为思想。

“天地不仁,以万物为刍狗”出自《道德经》,“刍狗”指古代祭祀时用草扎的狗,在祭祀之前,人们对它敬若神明,祭祀一结束,就被丢弃了。

这句话的意思是天地无所谓仁慈,它没有仁爱,对待万事万物就像对待刍狗一样,任凭万物自生自灭。

主旨是建议人要效法天地的“无所谓仁,也无所谓不仁”的精神,养成这样的胸襟。

【答案】A(2008·上海单科A组·2)战国时期有人提出:“明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师。

”这句话反映的是( )A.儒家的思想B.道家的思想C.墨家的思想D.法家的思想【解析】从材料中的“以法为教”“以吏为师”可以看出这一思想主张“法治”来教育和管理人民。

因此是法家的思想。

因此正确答案为D项。

(2011·福建文综·16)《唐律疏议》记载:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

”这表明( )A.德礼是刑罚的本体B.刑罚是德礼的体现C.德礼相较于刑罚无足轻重D.德礼和刑罚对政教皆不可缺【解析】本题的解题材关键在于理解材料意思,即文“以礼义教化作为治理国家的基本方法,而以刑罚制裁作为治理国家的辅助手段,就犹如早晚四季交替是相辅相成的。

”从中可以看出二者对政教的重要性。

“德礼为政教之本”,礼义教化作为治理国家的基本方法,德礼是政教的本体,不是刑罚的本体,排除A。

“刑罚为政教之用”,刑罚制裁作为治理国家的辅助手段,而不是德礼的体现,排除B。

“相须而成者”,说明两者的关系是相辅相成的,排除C。

故选D项。

【答案】D(2012·山东文综历史·9)有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。

”这一学派是( )A.儒家B.道家C.墨家D.法家【解析】本题考查知识的理解和材料信息解读能力。

材料“贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。

”说明此学派代表地主阶级,反对贵族特权、主张社会变革、倡导重农抑商。

结合所学可知是法家思想。

【答案】D(2008·重庆文综·15)“贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒役”这句话主要反映了战国时期的( )A.墨家思想B.儒家思想C.道家思想D.法家思想【解析】“举而上之,富而贵之”,是推选他并重用他,使他变得富贵。

可以看出是“选贤能,尚贤”的思想,这主要体现了墨家思想。

(2010·山东文综·9)“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。

”这一主张属于( )A.儒家“仁爱”思想B.墨家“兼爱”思想C.儒家“礼治”思想D.墨家“非攻”思想【解析】这是墨子的话。

大体意思是“看待别人国家就象自己的国家,看待别人的家族就象自己的家族,看待别人之身就象自己之身。

”属于墨子的“兼爱”思想。

这道题注意不要联系到孟子“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,从而错选A项。

注意儒家所宣扬的“仁爱”思想是有等级差别的爱,不可能做到“视人之国,若视其国”。

【答案】B(2012·浙江文综卷·24)(26分)人类文明历经千百年的隔绝、碰撞、交融,不断走向新的“解放”。

阅读材料,回答问题。

材料一在公元前800至公元前200年间发生了人类精神的奠基。

这个时代称为“轴心时代”。

在此时代中,许多杰出的思想家几乎同时产生于中国、印度与西方,而他们互不知晓。

——摘编自雅斯贝斯《哲学导论》材料二李贽:前三代,吾无论矣。

后三代,汉唐宋是也,中间千百余年……咸以孔子是非为是非,故未尝有是非耳。

顾炎武:且叹夫百余年以来之为学者……置四海之困穷不言……以无本之人,而讲空虚之学,无见其从事于圣人而去之弥远也。

王夫之:天地之德不易,而天地之化日新。

……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。

纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。

——李贽《藏书》、顾炎武《亭林文集》、王夫之《思问录》材料三主张改制的人,往往引证中国历史及孔子之言,以破中国不能维新之说。

……谓经书系孔子假古人言论,按自己的想法写成,证明孔子亦是一位维新派。

……倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。

真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》(1)结合所学,指出“轴心时代”中国思想家孔子、老子思想的主要内容,并分别用一句话概括希腊哲学家苏格拉底、亚里士多德在西方学术史上的地位。

(10分)(2)根据材料二,分别概括李贽、顾炎武、王夫之的思想。

(9分)(3)材料三中“证明孔子亦是一位维新派”的思想家是谁?他在这方面的代表作是什么?概述严复在宣传维新理论上的贡献。

(7分)【解析】(1)结合教材内容回答,思想上,孔子的思想核心是“仁”。

政治上,孔子强调统治者要施行仁政。

他希望恢复西周的礼乐制度,主张“克己复礼”。

教育上,首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

老子主张:世界万物的本原是“道”,提出“无为而治”的政治主张,希望回到小围寡民的理想社会,还认为世界万物和人类社会总在不停地运动的。

苏格拉底提出“认识自我”,注重道德。

亚里士多德是古希腊哲学家中最博学的人物,古希腊文化的集大成者。

(2)李贽大胆地向正统思想发出挑战,“咸以孔子是非为是非”,指出孔子不是天生圣人,儒家经典也不是神圣不可侵犯的理论。

他认为是非标准依照时代变化而变化,反对以孔子的是非为标准。

“以无本之人,而讲空虚之学”,顾炎武重视对社会实际情况的了解,形成了经世致用的思想。

“日之有昼夜,犹人之有生死”,王夫之认为一切事物都是客观存在的实体;物质是不断变化的,其发展变化有规律可循。

(3)康有为在《孔子改制考》一书中,宣称孔子是托古改制、主张变革的先师,说孔子假托古圣先王尧、舜、禹的言论来宣传自己的政治观点。

严复翻译的《天演论》出版,增强了仁人志士救亡图存的信心。

【答案】(1)孔子:仁、礼、中庸;(3分)老子:道、无为、小国寡民。

(3分)苏格拉底:第一次在哲学意义上发现“自我”;(2分)亚里士多德:古希腊文化的集大成者。

(2分)(2)李贽:反对盲从孔子,认为不能以“圣人”之言作为判断是非的标准;(3分)顾炎武:注重实学,经世致用;(3分)王夫之:强调“天地之化日新”,提出了尊重物质运动规律的自然史观和社会史观。

(3 分)(3)康有为。

(1分)《孔子改制考》。

(2分)翻译《天演论》;(2分)宣传、提倡进化论、成为维新派的理论武器。

(2分)(2012·天津文综·12)(19分)阅读材料,回答问题。

材料一“行仁政而王,莫之能御也。

”“处无为之事,行不言之教。

”“明法者强,慢法者弱。

”(1)概括材料中的三种主张。

结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

(7分)材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。

结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(4分)材料三唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。

而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。

唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。

唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(6分)(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

(2分)【解析】本题考查学生分析理解问题的能力。

第(1)题从材料可知分别是儒家的“仁政”、道家的“无为”、法家的“法治”。

从政治、经济等角度分析历史背景;第(2)题董仲舒强调“大一统”,发展形成新儒学体系,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流;第(3)题从材料可看出唐代由于实行开放政策,对外交往频繁,因而思想文化具有多元性的特点;第(4)题从前三题得出结论:思想文化随着社会经济政治的变化而不断发展丰富。

【答案】(1)实行仁政;无为而治;强调法治。

春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动:政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。