侵犯名誉权用到的法条

名誉权、肖像权的相关规定是什么

You must do what others don't want to do today, so that tomorrow you can have things that others can't.精品模板助您成功(页眉可删)名誉权、肖像权的相关规定是什么关于名誉权和肖像权的相关规定是公民法人均享有名誉权,公民享有肖像权,关于公民、法人的肖像权和名誉权,在不经本人同意的情况下是不能随便使用的,任何以盈利为目的使用公民肖像权的行为都已经违法,要承担民事赔偿责任。

一、名誉权、肖像权的相关规定是什么?公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、毁谤等方式损害公民、法人的名誉。

《中华人民共和国民法通则》第一百条规定:“公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像。

”最高人民法院关于贯彻执行《民法通则》若干问题的意见第139条规定:以营利为目的,未经公民同意利用其肖像作广告、商标、装饰橱窗等,应当认定为侵犯公民肖像权的行为。

公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害、恢复名誉,消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

二、民事诉讼流程:1、起诉(向有管辖权的法院立案庭递交诉状)2、法院立案审查(符合立案条件的,通知但是人7日内交诉讼费,交费后予以立案)3、法院受理后(法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩;通知当事人进行证据交换;可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行)4、排期开庭(提前3天通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日进行公告)5、开庭审理。

三、民事诉讼状的内容有哪些?根据《民事诉讼法》起诉状应当记明下列事项:(一)当事人的基本信息。

包括原(被)告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人等信息。

(二)原告诉讼请求以及诉讼请求所依据的事实和理由;(三)证据和证据来源,证人姓名和住所。

诽谤罪立案标准只要满足一条

诽谤罪立案标准只要满足一条在我国的法律体系中,诽谤罪是一种侵犯他人名誉权的行为,严重影响了社会的正常秩序。

根据我国《中华人民共和国刑法》第246条的规定,对于构成诽谤罪的行为,有一定的立案标准。

只要满足其中的一条,就可以构成诽谤罪,下面我们来详细了解一下。

首先,根据《中华人民共和国刑法》第246条的规定,构成诽谤罪的行为,必须是公开的,而且是对公民的名誉进行了公然的侮辱。

也就是说,这种行为必须是公开的,而且是对特定个人的名誉进行了公然的侮辱。

这里的“公开”是指在公共场合或通过公共媒体进行传播,而“公然的侮辱”则是指对他人进行了恶意的攻击和诋毁,给其名誉造成了实质性的损害。

其次,构成诽谤罪的行为,必须是有损于社会公共利益或者他人合法权益的。

也就是说,这种行为必须是对社会公共利益或者他人合法权益造成了实质性的损害。

在我国的法律体系中,名誉权是公民的一项重要权利,而且是受到法律保护的。

因此,任何侵犯他人名誉权的行为,都是违法的,应当受到法律的制裁。

最后,构成诽谤罪的行为,必须是具有明显的恶意。

也就是说,这种行为必须是出于对他人的敌对情绪或者不满情绪,而进行的恶意攻击和诋毁。

在我国的法律体系中,对于构成诽谤罪的行为,是有一定的主观故意要求的,也就是说,必须是出于明显的恶意,才能构成诽谤罪。

综上所述,构成诽谤罪的立案标准只要满足其中的一条,就可以构成诽谤罪。

无论是公开的侮辱行为,还是对社会公共利益或者他人合法权益造成了实质性的损害,还是具有明显的恶意,都可以构成诽谤罪。

因此,我们在日常生活中,一定要牢记法律的底线,不要随意侵犯他人的名誉权,更不要进行恶意攻击和诋毁。

只有这样,才能构建一个和谐稳定的社会环境,保护每个公民的合法权益。

新民法总则名誉权规定的内容是什么

新民法总则名誉权规定的内容是什么《中华人民共和国民法总则》第 101 条规定:“公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

公民的名誉权受到侵害了,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉。

日常生活中,对于名誉权这个词汇大家并不陌生。

大到领导,政府,明星,小到我们平民百姓,每个人都有自己的名誉权。

其他人是不能进行诽谤和造谣的。

关于这一点,我国相关法律法规是有规定的。

接下来,365小编将为大家整理新民法总则名誉权规定的内容是什么的相关资料。

新民法总则名誉权规定的内容是什么?名誉权的定义公民或法人保持并维护自己名誉的权利。

人格权的一种。

人的名誉是指具有人格尊严的名声,是人格的重要内容,受法律的保护。

任何人对公民和法人的名誉不得损害。

凡败坏他人名誉,损害他人形象的行为,都是对名誉权的侵犯,行为人应负法律责任。

《中华人民共和国民法通则》第101 条规定:“公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

”公民的名誉权受到侵害了,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉。

所谓名誉权,是人们依法享有的对自己所获得的客观社会评价、排除他人侵害的权利。

它为人们自尊、自爱的安全利益提供法律保障。

名誉权主要表现为名誉利益支配权和名誉维护权。

我们有权利用自己良好的声誉获得更多的利益,有权维护自己的名誉免遭不正当的贬低,有权在名誉权受侵害时依法追究侵权人的法律责任名誉侵权的形式名誉侵权主要有下列几种方式:侮辱,诽谤,泄露他人隐私等。

侮辱:是指用语言(包括书面和口头)或行动,公然损害他人人格、毁坏他人名誉的行为。

如用大字报、小字报、漫画或极其下流,肮脏的语言等形式辱骂、嘲讽他人、使他人的心灵蒙受耻辱等。

诽谤:是指捏造并散布某些虚假的事实,破坏他人名誉的行为。

如毫无根据或捕风捉影地捏造他人作风不好,并四处张扬、损坏他人名誉,使他人精神受到很大痛苦。

侵害他人名誉权承担什么责任(侵害他人名誉权怎么处理)

侵害他人名誉权承担什么责任(侵害他人名誉权怎么处理)侵害名誉权一般要承担什么民事责任不法行为人侵害他人名誉权,应承担相应的民事责任。

(1)停止侵害。

请求停止侵害是指在行为人侵害他人名誉权的行为正在进行时,受害人有权要救济金法院采取强制手段,制止侵权人侵权行为的进行。

根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》规定的精神,在诉讼过程中,如果遇到需要责令侵权人立即停止侵害的情况,人民法院可以依据当事人的申请或者依职权作出停止侵害的裁定。

例如,如果具有损害他人名誉的内容的书籍正在发行,受害人有权请求人民作出裁定停止侵害人的书籍发行,并销毁该书籍。

(2)恢复名誉。

恢复名誉是侵害名誉权所特有的责任形式。

由悄宏于不法行为人侵害名誉权的直接后果是损害他人名誉,所以不法行为人应负责为受害人恢复名誉。

只有不法行为人为受害人恢复名誉,才能彻底消除侵害名誉权的直接后果,消除造成财产损失和精神损失的根源。

一般说来,以何种方式侵害他人名誉,就应以同种方式为受害人恢复名誉;在多大的范围内侵害他人名誉,应在斗李该范围内为其恢复名誉。

例如,在一家省级报刊上发表失实文章损害他人名誉,就应该同样在该省级报刊上以书面方式进行更正和赔礼道歉,为受害人恢复名誉。

(3)赔偿损失。

侵害他人名誉权,可能给受害人带来财产损失和精神损失。

例如,不法行为人散布公民作风不正派,道德败坏的虚假事实,致使该公民名誉严重受损,并被原工作单位辞退。

该公民就蒙受了因丧失工作而产生的财产损失以及精神遭受极大痛苦的损失。

财产损失可以是既有财产的损失,也可以是可得利益的损失。

精神损失只在侵害自然人名誉权时才会产生,侵害法人或者其它组织的名誉都不存在精神损害问题。

(4)赔礼道歉。

即不法行为人向受害人承认错误,表示歉意,以求得受害人的谅解。

赔礼道歉可以采用口头形式当面道歉,也可以采用局面道歉形式。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千条行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的,应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。

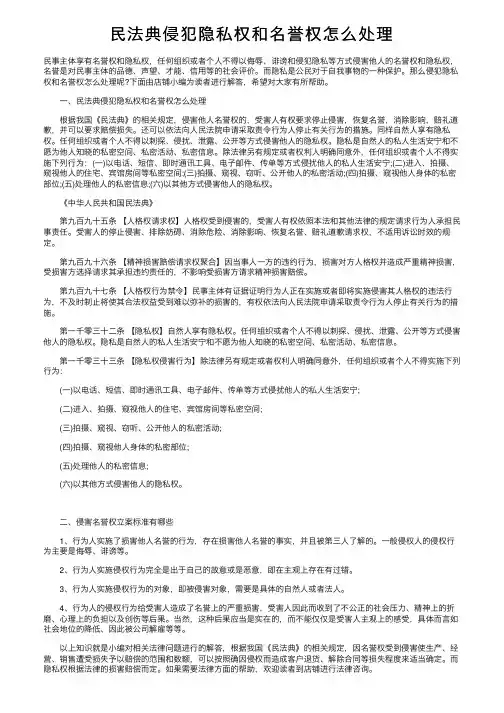

民法典侵犯隐私权和名誉权怎么处理

民法典侵犯隐私权和名誉权怎么处理民事主体享有名誉权和隐私权,任何组织或者个⼈不得以侮辱、诽谤和侵犯隐私等⽅式侵害他⼈的名誉权和隐私权,名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信⽤等的社会评价。

⽽隐私是公民对于⾃我事物的⼀种保护。

那么侵犯隐私权和名誉权怎么处理呢?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏解答,希望对⼤家有所帮助。

⼀、民法典侵犯隐私权和名誉权怎么处理根据我国《民法典》的相关规定,侵害他⼈名誉权的,受害⼈有权要求停⽌侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

还可以依法向⼈民法院申请采取责令⾏为⼈停⽌有关⾏为的措施。

同样⾃然⼈享有隐私权。

任何组织或者个⼈不得以刺探、侵扰、泄露、公开等⽅式侵害他⼈的隐私权。

隐私是⾃然⼈的私⼈⽣活安宁和不愿为他⼈知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

除法律另有规定或者权利⼈明确同意外,任何组织或者个⼈不得实施下列⾏为:(⼀)以电话、短信、即时通讯⼯具、电⼦邮件、传单等⽅式侵扰他⼈的私⼈⽣活安宁;(⼆)进⼊、拍摄、窥视他⼈的住宅、宾馆房间等私密空间;(三)拍摄、窥视、窃听、公开他⼈的私密活动;(四)拍摄、窥视他⼈⾝体的私密部位;(五)处理他⼈的私密信息;(六)以其他⽅式侵害他⼈的隐私权。

《中华⼈民共和国民法典》第九百九⼗五条【⼈格权请求权】⼈格权受到侵害的,受害⼈有权依照本法和其他法律的规定请求⾏为⼈承担民事责任。

受害⼈的停⽌侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权,不适⽤诉讼时效的规定。

第九百九⼗六条【精神损害赔偿请求权聚合】因当事⼈⼀⽅的违约⾏为,损害对⽅⼈格权并造成严重精神损害,受损害⽅选择请求其承担违约责任的,不影响受损害⽅请求精神损害赔偿。

第九百九⼗七条【⼈格权⾏为禁令】民事主体有证据证明⾏为⼈正在实施或者即将实施侵害其⼈格权的违法⾏为,不及时制⽌将使其合法权益受到难以弥补的损害的,有权依法向⼈民法院申请采取责令⾏为⼈停⽌有关⾏为的措施。

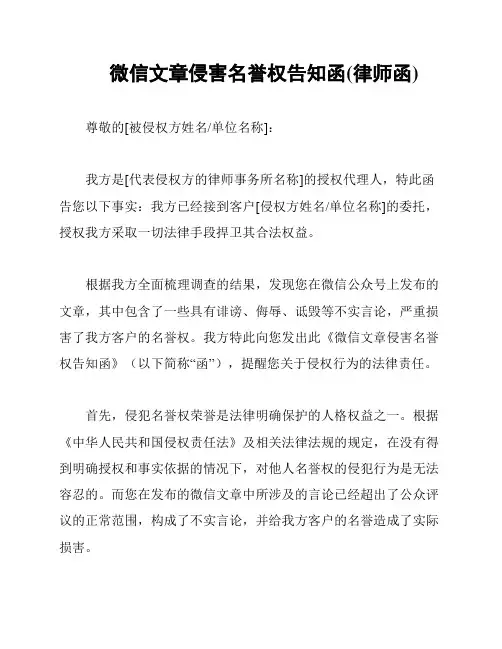

微信文章侵害名誉权告知函(律师函)

微信文章侵害名誉权告知函(律师函)尊敬的[被侵权方姓名/单位名称]:我方是[代表侵权方的律师事务所名称]的授权代理人,特此函告您以下事实:我方已经接到客户[侵权方姓名/单位名称]的委托,授权我方采取一切法律手段捍卫其合法权益。

根据我方全面梳理调查的结果,发现您在微信公众号上发布的文章,其中包含了一些具有诽谤、侮辱、诋毁等不实言论,严重损害了我方客户的名誉权。

我方特此向您发出此《微信文章侵害名誉权告知函》(以下简称“函”),提醒您关于侵权行为的法律责任。

首先,侵犯名誉权荣誉是法律明确保护的人格权益之一。

根据《中华人民共和国侵权责任法》及相关法律法规的规定,在没有得到明确授权和事实依据的情况下,对他人名誉权的侵犯行为是无法容忍的。

而您在发布的微信文章中所涉及的言论已经超出了公众评议的正常范围,构成了不实言论,并给我方客户的名誉造成了实际损害。

其次,根据我国法律法规的规定,受到名誉权侵害的人可以要求侵权方承担民事赔偿责任,包括但不限于赔礼道歉、停止侵害、恢复名誉、赔偿经济损失等。

为此,我方要求您立即停止侵犯我方客户的名誉权行为,并对您在微信公众号上发布的不实言论作出悔过书面声明,郑重向我方客户道歉。

同时,您还应该将此悔过声明以及公开道歉通过同一渠道发布,在与原文章具有相同或相近推广范围内发布有效期不低于15天。

另外,根据实际损害情况,我方客户保留追究您的民事赔偿责任的权利。

最后,根据《中华人民共和国律师法》的相关规定,我方在代理侵权方的同时,也在严格遵守为您提供法律咨询的义务。

为维护您的合法权益,我们建议在接到本函后48小时内,您派出代表与我方律师进行有关事宜的沟通和协商。

如果您对本函所述事实存在异议,或者您希望从其他方式解决此事,欢迎您在接到本函之日起7日内向我方书面回复,提供具体证据及相关材料,以解决争议。

我们期待与您的积极配合,共同寻求解决方案。

请您注意,在解决此事之前,请您保留相关证据和资料,以备进一步调查和举证之用。

我国法律关于名誉权的规定有哪些?

Remember, only your smile can make you find light in the endless darkness.同学互助一起进步(页眉可删)我国法律关于名誉权的规定有哪些?我国法律关于名誉权的规定中,包括民法通则、侵权责任法及相关法律规定,明确规定公民及法人的名誉权受到保护,并规定侵犯名誉权的法律责任。

公民的名誉权被人侵犯,可以向法院提出民事诉讼,名誉权纠纷诉讼时效是三年。

一、我国法律关于名誉权的规定有哪些?1、《民法通则》第一百零一条:公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

2、《民法通则》第一百二十条:公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

3、《侵权责任法》第二条:侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任。

本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。

4、《民通意见》第一百四十条规定,以口头或者书面形式捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为。

以书面、口头等行使诋毁、诽谤法人名誉,给法人造成损害的,应当认定为侵害法人名誉权的行为。

二、侵犯名誉权的法律责任是什么?恢复名誉、消除影响、赔礼道歉可以书面或者口头方式进行,内容须事先经人民法院审查。

恢复名誉、消除影响的范围,一般应与侵权所造成的不良影响的范围相当。

公民、法人因名誉权受到侵害要求赔偿的,侵权人应该赔偿侵权行为造成的经济损失;公民一并提出精神损害赔偿要求的,人民法院可以根据侵权人的过错程度侵权行为的具体情节,给与受害人造成精神损害的后果等情况酌定。

以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

网络直播侵害名誉权告知函(律师函)

网络直播侵害名誉权告知函(律师函)亲爱的先生/女士,我代表我的客户(以下简称“被侵权人”),特此函告您,经调查核实,您通过网络直播平台(以下简称“平台”)上发布的内容涉嫌侵犯了被侵权人的名誉权。

根据相关法律法规的规定,我在此向您发出正式的告知函。

告知事由根据被侵权人提供的证据,您利用平台上的直播功能,发布了一系列不实、恶意、诽谤断章的言论,严重损害了被侵权人的声誉和名誉,给被侵权人造成了重大的精神和经济损失。

名誉权保护原则根据《中华人民共和国民法典》第123条的规定,公民享有名誉权,不受侵犯。

而根据《中华人民共和国民法典》第126条的规定,如果他人侵犯了公民的名誉权,造成名誉损害的,应当承担侵权责任。

因此,您在发布涉嫌侵犯名誉权的内容后,需要承担相应的法律责任。

要求与处理方式鉴于上述情况,我代表被侵权人特此向您提出以下要求:1. 立即停止您对被侵权人名誉权的侵犯行为。

您必须立即删除所有涉嫌侵犯被侵权人名誉权的内容,并停止发布任何对被侵权人进行诽谤、抹黑、诬陷等侵权行为的言论。

立即停止您对被侵权人名誉权的侵犯行为。

您必须立即删除所有涉嫌侵犯被侵权人名誉权的内容,并停止发布任何对被侵权人进行诽谤、抹黑、诬陷等侵权行为的言论。

2. 公开赔礼道歉。

您应当在平台上向被侵权人公开发布致歉声明,表达对被侵权人的诽谤言论的深刻歉意,并消除对被侵权人声誉的恶劣影响。

公开赔礼道歉。

您应当在平台上向被侵权人公开发布致歉声明,表达对被侵权人的诽谤言论的深刻歉意,并消除对被侵权人声誉的恶劣影响。

3. 赔偿损失。

由于您的侵权行为给被侵权人造成了严重损失,您应当根据被侵权人的要求进行经济赔偿,以弥补被侵权人的经济损失和精神痛苦。

赔偿损失。

由于您的侵权行为给被侵权人造成了严重损失,您应当根据被侵权人的要求进行经济赔偿,以弥补被侵权人的经济损失和精神痛苦。

如果您拒绝履行上述要求,我将不得不依法采取进一步的法律行动,保护被侵权人的合法权益。

侵犯名誉权的法律规定有哪些

侵犯名誉权的法律规定有哪些《民法通则》第101条:公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、毁谤等方式损害公民、法人的名誉。

第120条:公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害、恢复名誉,消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

一、侵犯名誉权的法律规定有哪些1、《民法通则》第101条公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、毁谤等方式损害公民、法人的名誉。

第120条公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害、恢复名誉,消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

2、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条:自然人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;3、《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释》三、新闻媒介和出版机构转载作品引起的名誉权纠纷,人民法院是否受理?新闻媒介和出版机构转载作品,当事人以转载者侵害其名誉权向人民法院提起诉讼的,人民法院应当受理。

六、新闻单位报道国家机关的公开的文书和职权行为引起的名誉权纠纷,是否认定为构成侵权?新闻单位根据国家机关依职权制作的公开的文书和实施的公开的职权行为所作的报道,其报道客观准确的,不应当认定为侵害他人名誉权;其报道失实,或者前述文书和职权行为已公开纠正而拒绝更正报道,致使他人名誉受到损害的,应当认定为侵害他人名誉权。

七、因提供新闻材料引起的名誉权纠纷,如何认定是否构成侵权?因提供新闻材料引起的名誉权纠纷,认定是否构成侵权,应区分以下两种情况:(一)主动提供新闻材料,致使他人名誉受到损害的,应当认定为侵害他人名誉权。

(二)因被动接受采访而提供新闻材料,且未经提供者同意公开,新闻单位擅自发表,致使他人名誉受到损害的,对提供者一般不应当认定为侵害名誉权;虽系被动提供新闻材料,但发表时得到提供者同意或者默许,致使他人名誉受到损害的,应当认定为侵害名誉权。

常见法律案例及解析:名誉权相关案例

常见法律案例及解析:名誉权相关案例案例一:名誉侵权案事实经过:某某是一位知名企业家,拥有多家上市公司和商业品牌。

某日,一家小型媒体机构在其报纸上发表了一篇文章,对某某进行了辱骂和诽谤。

文章声称某某利用职权进行非法活动、操纵股市等等,严重损害了某某的名誉。

某某感到受到了极大的冒犯和伤害,决定寻求法律救济。

律师解读:根据我国《民法通则》第99条规定,公民的名誉受到侵害时,可以请求确认侵权行为,消除影响,恢复名誉、声誉或者赔礼道歉;也可以请求承担侵权责任,赔礼道歉并赔偿损失。

在本案中,小型媒体机构发表的文章严重损害了某某的名誉权,构成了名誉侵权行为。

建议:某某可以采取以下措施来维护自己的名誉权: 1. 委托律师起诉小型媒体机构,请求法院确认侵权行为,并要求其公开赔礼道歉; 2. 要求小型媒体机构消除文章带来的不良影响,比如通知媒体撤回该文章,并在相关平台上删除该文章;3. 请求法院判决小型媒体机构赔偿某某的损失。

案例二:商誉侵权案事实经过:某某是一家知名企业的老板,享有较高的商业声誉。

某日,某公司的竞争对手在网络上发布了一条消息,声称某某公司的产品存在质量问题,并引发了一系列负面评论和讨论。

这对某某公司的商誉造成了重大的损失。

律师解读:根据我国《民法通则》第100条规定,法人的名誉受到侵害时,可以请求确认侵权行为,并追究侵权人的责任,保护其名誉权。

在本案中,某某公司受到了竞争对手的商誉侵权,对其进行了不实指控,导致公司商誉受损。

建议:某某公司可以采取以下措施来维护自己的商誉权: 1. 委托律师起诉竞争对手,请求法院确认侵权行为,并要求其公开赔礼道歉; 2. 要求竞争对手删除不实指控的消息,并在相关网络平台上发布更正声明; 3. 请求法院判决竞争对手赔偿某某公司的商誉损失。

案例三:网络谣言传播案事实经过:某某是一个公众人物,受到了广泛的关注。

近期,在网络上出现了一条关于某某不当行为的谣言,迅速传播开来,并引发了争议。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中华人民共和国民法通则

第一百零一条公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

第一百二十条公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

法人的名称权、名誉权、荣誉权受到侵害的,适用前款规定。

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见140.以书面、口头等形式宣场他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为。

162.在诉讼中遇有需要停止侵害、排除妨碍、消除危险的情况时,人民法院可以根据当事人的申请或者依职权先行作出裁定。

当事人在诉讼中用赔礼道歉方式承担了民事责任的,应当在判决中叙明。

最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释

一、问:名誉权案件如何确定侵权结果发生地?

答:人民法院受理这类案件时,受侵权的公民、法人和其他组织的住所地,可以认定为侵权结果发生地。

最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条自然人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:

(一)生命权、健康权、身体权;

(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;

(三)人格尊严权、人身自由权。

违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

第八条因侵权致人精神损害,但未造成严重后果,受害人请求赔偿精神损害的,一般不予支持,人民法院可以根据情形判令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。

因侵权致人精神损害,造成严重后果的,人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任外,可以根据受害人一方的请求判令其赔偿相应的精神损害抚慰金。

第二十二条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一的,由经常居住地人民法院管辖。

对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。

同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。

上海市高级人民法院1999年《几类民事案件的处理意见》确定的。

这则《意见》规定:“精神损害赔偿数额应当在受害人主张的范围内酌定。

至于具体数额,除了要考虑侵权人的过错程度,侵权的手段、方式,受害人的损害程度,侵权行为的社会影响等因素外,还应当与当地居民的实际生活水平相适应,盲目地追求高额赔偿而不加以限制,只会贬低精神损害赔偿的意义,误导人们追求不当利益。

考虑就目前上海市实际生活水平而言,精神损害赔偿额以一般最高不超过人民币五万元为宜(即不超过上海人均GDP的二倍)”。

上海各级法院遵照这一规定,在司法判决中就把五万元作为了精神损害赔偿的最高标准,一直延续到了现在。