扬州慢学案答案

扬州慢学案答案

For personal use only in study and research; not for commercial use扬州慢导学案答案1、序交代了时间、地点和写作原因。

交待了词作的时间(淳熙丙申至日),及眼前所见所闻扬州景色(夜雪初霁,荠麦弥望。

四顾萧条,寒水自碧。

暮色渐起,戍角悲吟。

)写作的缘由(感慨今昔),其他词人的评价(以为有《黍离》之悲也)2、明确:见到——荠麦青青、废池乔木、二十四桥、波心荡(以动写静)、冷月、红药听到——清角吹寒(以声写静)联想——重到须惊,难赋深情;桥月仍在、玉人已无;花开依旧、人事全非扬州城已是“空城”(词眼)3、——因“空”而“惊”,返照现实扬州何等凄清荒凉,何等令人心痛!连缀全词,由上片的纪行写景过渡到下片的联想对比,一边是萧条冷落,一边是繁华热闹,一边是实,一边是虚,两副对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

4、明确:昔盛今衰\感时伤世,原因:胡马窥江虚(昔日繁华的扬州)实(作者眼前所见空城之景)相济(见板书设计)5、①废池乔木――拟人-→“树犹如此,人何以堪”,痛恨战争[补充] 运用了拟人的手法,废池、乔木本是没有知觉的东西,词人将它们人格化,意即它们是15年前那场浩劫的目击者,战争的恐怖、敌人的凶残,种种景象仍然留在它们心中,连他们都在痛恨金人发动的侵略战争,物犹如此,何况于人。

这样写,深刻地反映了人民对侵略战争的极端痛恨.姜把扬州的残破完全归咎为“胡马窥江”,如此选材是为了极表他的“黍离之悲”。

②寂寞红药――直抒胸臆-→“驿外断桥边,寂寞开无主”,感时伤乱[补充] 姜夔游扬州时值隆冬,芍药并未抽蕊开花,但扬州芍药向来以“甲天下”著称,作者不禁想象到将来芍药盛开,而名都已成空城,更何况国难未息,还有谁来赏花采摘呢?全词至此一声长叹,真有点儿“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”的味道。

词人借此曲折地表现出劫后扬州人民的凄苦生活情况,以及自己感时伤乱的情怀。

《扬州慢》答案

高二语文课案——《扬州慢》答案三. 题解慢词——曲调舒缓、吐字宜慢、稍长。

内容——深沉、悲切而富有情感。

词韵——平仄有别、节奏分明。

四、分析小序部分。

内容:词作时间、所见所闻、写作缘由、别人的评价点明感情基调:千岩老人以为有《黍离》之悲——对国家昔盛今衰的悲切伤感之情五、正文分析1、扬州在隋、唐、北宋期间曾经是著名的繁华之地,词人眼前的扬州城又是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点?明确:“空城”——破败荒凉。

2、“空城”之“空”表现在哪里?找出相关的诗句。

明确:荠麦青青、废池乔木、清角吹寒(二十四桥、无声冷月、桥边红药)等。

词人“解鞍少驻初程”,站在扬州城边,看到了青青的荠麦、废旧的城池、高大的树木、孤独的二十四桥、无声的冷月、寂寞的芍药,听到了寒气中传来的凄清的号角声。

一个“空城”,营造出了凄清的氛围,结住上片,领起下片,实为全词词眼。

3、下阕中,词人想象唐朝的杜牧来到扬州,他会是什么感受?为什么?明确:“惊”。

因“空”而“惊”,返照现实扬州何等凄清荒凉,何等令人心痛!曾经在杜牧笔下流淌过无数赞美扬州诗文,此时次地,此情此景,晚唐诗人杜牧是“重到须惊”,“难赋深情”。

而姜夔则是实实在在的触目惊心、心惊心痛了。

这也就是诗家所提倡的“诗贵含蓄,忌直露”,不说自己,偏说别人,杜牧尚且如此,我何以堪?4、今日的扬州令姜夔悲从中来,那么昔日的扬州又是怎样的呢?请从上阕中找出一个与“空城”相对应的词,概括昔日扬州的特点。

明确:昔日繁华的扬州城我们可以称之为:名都。

5、除此之外,还有哪些词句写到昔日的扬州?这些词句写出了昔日扬州怎样的特点?明确:“淮左名都,竹西佳处”、“春风十里”、“豆蔻词工”、“青楼梦好”、“二十四桥”等。

明确:繁华热闹。

小结:一“名都”,一“空城”,形成鲜明对比。

词中化用杜牧诗句让人想起昔日扬州的繁盛情景。

而今日的扬州却是如此萧条,寂寞冷清,两者形成鲜明对比,抚今思昔,有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。

4.2《扬州慢》(学案) -统编版高中语文选择性必修下册

高(二)年级语文学科导学案课题:《扬州慢》课型:新授课班级:授课教师:时间:一.学习目标1.反复诵读,疏通词意。

2.揣摩、理解词中丰富的手法,体味怀古伤今的“黍离之悲”(意思是指对国家残破,今不如昔的哀叹。

也指国破家亡之痛。

出自《诗经》)。

二.自主预习(基础部分和要点部分:预习内容和预习题)1.知作者姜夔(1155—1221?),字尧章,别号白石道人。

南宋词人、音乐家。

他多才多艺,精通音律,能自度曲,其词格律严密。

其作品素以空灵含蓄著称。

2.释标题姜夔作词,常自谱曲而不用现成曲调,所以词牌词题是统一的。

这首词写的是扬州战后景象,又是慢词,故称“扬州慢”。

3.明背景扬州,自从隋代开凿运河之后,成为了南北运输的要道,商贾云集,珠帘十里。

而南宋王朝南渡后,金人屡次渡淮,扬州变得残破不堪。

这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至日,即金兵第二次南侵后的第十五年,词人路过扬州,目睹战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔写下了这首词。

三、自读思考四、1.小序部分讲了什么内容?意思是指对国家残破,今不如昔的哀叹。

也指国破家亡之痛。

出自《诗经》。

2.在赴扬州的路上,词人印象中的扬州是一幅怎样的图景?(词中原句)淮左名都,竹西佳处,春风十里3.词人进入扬州城,从哪些角度描绘了怎样的图景?看到——荞麦青青、废池乔木、二十四桥、波心荡、冷月、红药(视)听到——清角吹寒(听)联想——重到须惊,难赋深情;桥月仍在,玉人已无;花开依旧、人事全非【小结】词人写昔日的扬州与今日的扬州,虚实结合,今昔对比,用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日“尽荠麦青青”的萧条景象。

四、合作探究1.造成这种“今昔对比”的原因是什么?请分析相关词句,体味蕴含的情感。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

这三句运用了拟人的手法,词人将废池、乔木这些没有知觉的事物人格化,它们是15年前那场浩劫的目击者,战争的恐怖、敌人的凶残,种种景象仍然留在它们心中,它们“犹厌言兵”,更何况当地的人民呢?这样写,深刻地反映了人民对战争的极端痛恨。

兖州市第六中学高中语文选修 中国古代诗歌散文欣赏 第二单元 扬州慢 学案 含答案

《扬州慢》学案【学习目标】1、学习情景交融、虚实相济的写法。

2、体味忧国伤时的情感及“清冷”的意境.3、品味词中引用前人词句的写作技巧。

【重难点】学习情景交融、虚实相济的写法。

【学法指导】1、预学时段让学生读诗10分钟,然后独立完成预学案。

2、课堂学习指导学生积极主动投入小组讨论,引导学生通过思考认真展示评价.3、让小组长带领小组成员独立完成课堂达标。

【预学案】一、知识链接1、扬州慢:“扬州慢“一曲是姜夔首创,写的是扬州战后的景象,又是慢词,故称扬州慢。

慢,即慢词,曲调舒缓,一般较长,它与长调同中有别,前者就曲调而言,读时宜慢;后者则就字数而言,按习惯,91字以上称为长调.2、姜夔:(1155 — 1221)字尧章,号白石道人,江西鄱阳人,南宋格律派词人,布衣终生以清客身份周游四方,常作达官贵人座上客。

擅长写词,尤精通音律,其词作多咏物纪游,但也暗寓国家分裂、江河变异之慨。

由于讲究音律和锤炼字句,其作品精工典雅,意蕴谐婉,但也有用典过多、词意幽晦等特点。

3、写作背景:本词是作者22岁时路过扬州所作。

词人虽然初到扬州,但对这样一座历史名城并不陌生。

然而,在南宋时,金兵频频南侵,扬州屡遭兵火,如今映入作者视野的却是一片荒芜,满目疮痍,词人顿生山河破碎之感。

作者写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。

南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛.词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现实,岂能无动于衷?因而追怀丧乱,感慨今昔,写下了这首词,抒发了《黍离》之悲。

二、高效预学1、大家在读这首诗的时候情感上有种什么样的感觉?2、我请一个同学说说,你是从哪些地方(字、词、句)读出这种感受3、刚才你所撷取的这些词语,诗人是从哪些感官来描写的呢?(用一个字概括)4、如果用词作中的一个词语来概括作者此时所见的扬州城,它应该是?(【探究案】王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语”,“以我观物,故物皆着我之色彩”(有我之境),能从文中找出相应的句子来吗?【课堂达标】1、下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(),反复揣摩,音乐基础A、王力宏自幼学习音乐,朝歌夜弦....尤为扎实,可以说是“十八般乐器” 样样精通,因而在演艺圈占有一席之地。

语文版高中语文选修《唐诗宋词鉴赏》扬州慢 学案

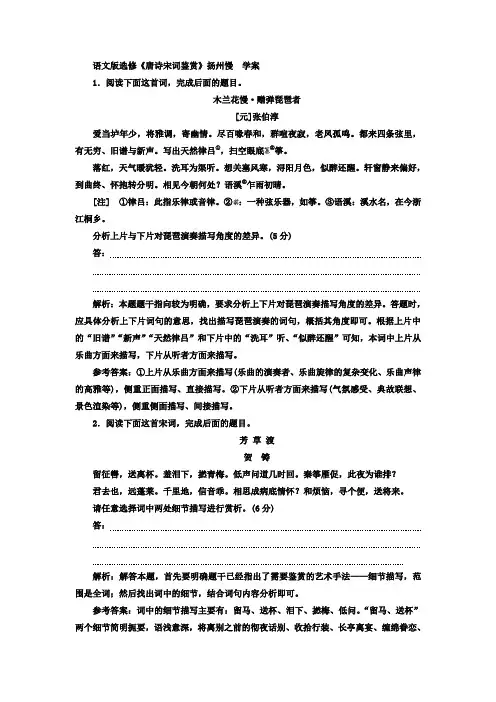

语文版选修《唐诗宋词鉴赏》扬州慢学案1.阅读下面这首词,完成后面的题目。

木兰花慢·赠弹琵琶者[元]张伯淳爱当垆年少,将雅调,寄幽情。

尽百喙春和,群喧夜寂,老凤孤鸣。

都来四条弦里,有无穷、旧谱与新声。

写出天然律吕①,扫空眼底②筝。

落红,天气暖犹轻。

洗耳为渠听。

想关塞风寒,浔阳月色,似醉还醒。

轩窗静来偏好,到曲终、怀抱转分明。

相见今朝何处?语溪③乍雨初晴。

[注] ①律吕:此指乐律或音律。

②:一种弦乐器,如筝。

③语溪:溪水名,在今浙江桐乡。

分析上片与下片对琵琶演奏描写角度的差异。

(5分)答:解析:本题题干指向较为明确,要求分析上下片对琵琶演奏描写角度的差异。

答题时,应具体分析上下片词句的意思,找出描写琵琶演奏的词句,概括其角度即可。

根据上片中的“旧谱”“新声”“天然律吕”和下片中的“洗耳”听、“似醉还醒”可知,本词中上片从乐曲方面来描写,下片从听者方面来描写。

参考答案:①上片从乐曲方面来描写(乐曲的演奏者、乐曲旋律的复杂变化、乐曲声律的高雅等),侧重正面描写、直接描写。

②下片从听者方面来描写(气氛感受、典故联想、景色渲染等),侧重侧面描写、间接描写。

2.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

芳草渡贺铸留征辔,送离杯。

羞泪下,撚青梅。

低声问道几时回。

秦筝雁促,此夜为谁排?君去也,远蓬莱。

千里地,信音乖。

相思成病底情怀?和烦恼,寻个便,送将来。

请任意选择词中两处细节描写进行赏析。

(6分)答:解析:解答本题,首先要明确题干已经指出了需要鉴赏的艺术手法——细节描写,范围是全词;然后找出词中的细节,结合词句内容分析即可。

参考答案:词中的细节描写主要有:留马、送杯、泪下、撚梅、低问。

“留马、送杯”两个细节简明扼要,语浅意深,将离别之前的彻夜话别、收拾行装、长亭离宴、缠绵眷恋、寡欢无言等情节一概省去,却又使依依不舍之情溢于言表。

“泪下、撚梅、低问”三个细节极为委婉细腻地刻画出女主人公悲痛欲绝的心情。

“泪下”的细节描写将送别人的复杂微妙的心理活动全部写出,收到“此时无声胜有声”的艺术效果;“撚梅”的细节描写将女主人公左右为难之态描绘了出来;“问”之前加“低声”来修饰、限制,“问”之后又说“几时回”,描摹女主人公的神情、心态、语气、动作绘声绘色,毫发毕现,曲尽体物传情之妙,起到了“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”的作用。

4-2 扬州慢(淮左名都)(学案)-高中语文人教统编版选择性必修下册

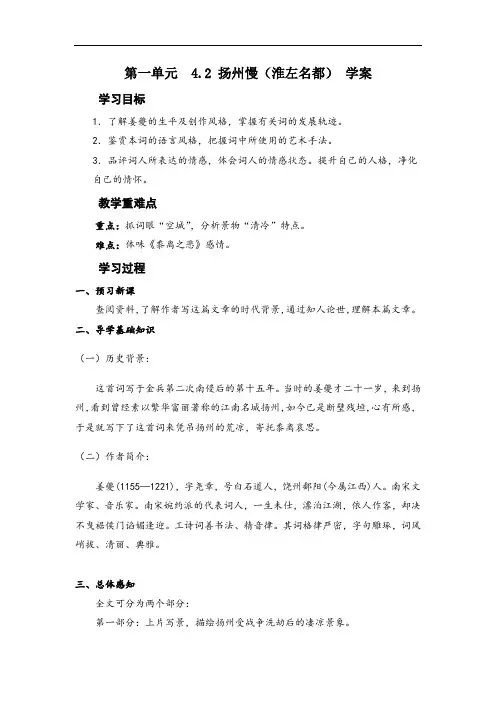

第一单元 4.2 扬州慢(淮左名都)学案学习目标1.了解姜夔的生平及创作风格,掌握有关词的发展轨迹。

2.鉴赏本词的语言风格,把握词中所使用的艺术手法。

3.品评词人所表达的情感,体会词人的情感状态。

提升自己的人格,净化自己的情怀。

教学重难点重点:抓词眼“空城”,分析景物“清冷”特点。

难点:体味《黍离之悲》感情。

学习过程一、预习新课查阅资料,了解作者写这篇文章的时代背景,通过知人论世,理解本篇文章。

二、导学基础知识(一)历史背景:这首词写于金兵第二次南侵后的第十五年。

当时的姜夔才二十一岁,来到扬州,看到曾经素以繁华富丽著称的江南名城扬州,如今已是断壁残垣,心有所感,于是就写下了这首词来凭吊扬州的荒凉,寄托黍离哀思。

(二)作者简介:姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人。

南宋文学家、音乐家。

南宋婉约派的代表词人,一生未仕,漂泊江湖,依人作客,却决不曳裾侯门谄媚逢迎。

工诗词善书法、精音律。

其词格律严密,字句雕琢,词风峭拔、清丽、典雅。

三、总体感知全文可分为两个部分:第一部分:上片写景,描绘扬州受战争洗劫后的凄凉景象。

第二部分:下片抒情,通过扬州景物今昔、盛衰的对比,进一步抒发“黍离之悲”。

四、学习课文1.阅读词的小序,看写了哪些内容。

明确:小序交代了词作的时间、地点、写作缘由和千岩老人的评价。

2.阅读词的上下阕思考,词人进入扬州城后看到、听到、想到了什么?词人想借此表达什么?明确:①清角吹寒②对扬州昔盛今衰的感慨,抒发黍离之悲3.阅读本词,赏析下列重点词语。

(1)“都在空城”的“空城”有什么表达效果?明确:破败荒凉。

词人“解鞍少驻初程”,站在扬州城边,看到了青青的荠麦、废旧的城池、高大的树木、孤独的二十四桥、无声的冷月、寂寞的芍药,听到了寒气中传来的凄清的号角声。

一个“空城”,营造出了凄清的氛围,结住上片,领起下片,实为全词词眼。

(2)为什么作者写杜牧会“重到须惊”?明确:因“空”而“惊”,返照现实扬州何等凄清荒凉,何等令人心痛!此时此地,此情此景,晚唐诗人杜牧是“重到须惊”,“难赋深情”。

语文人教版选修中国古代诗歌散文欣赏2-9《扬州慢》学案设计(含答案)

《扬州慢》学案一、三维目标1.知识与能力:“以意逆志,知人论世”了解姜夔及其词风;培养学生自行阅读鉴赏中国古代作品的能力,体会作品的意境和内涵。

过程和方法:通过反复诵读,体会诗歌内涵;意象、修辞拓展训练。

3.情感与态度:体会作者蕴涵在作品中的抚今追昔的哀思;体味诗人为国家的残破以及人民的不幸而极其沉痛的心情,培养学生的爱国主义情感。

二、导读1、了解作者。

姜夔(1155—1221),字尧章,自号白石道人,鄱阳(今江西)人,南宋著名词人,音乐家。

擅长写词,尤精通音律,其词作多咏物纪游,但也暗寓国家分裂、江河变异之慨。

由于讲究音律和锤炼字句,其作品精工典雅,意韵谐婉,但也有用典过多,词意隐晦等特点。

同时他的词常有小序,提示写作缘由和主旨,大都语言精练,文笔优美,一散一韵,值得并读。

在南宋词坛上,姜夔、辛弃疾、吴文英鼎足而三,成为“清空”词派的代表作家,他的词留下了十七首当时用于演奏的古乐谱,对研究唐宋音乐极有价值,留有《白石词》。

在姜夔生活的年代里,南宋小王朝国势危弱,长江以北的淮河一带已成为荒芜的边地。

但大多数的士大夫却只顾宴饮逸乐,不思恢复。

在词人早期直至晚年的部分作品中,能针对这种情况,反映了一定的爱国精神和不满现实的思想,特别是晚年时,他那力主恢复,同情沦陷区人民的思想倾向较之早期作品有进一步的发展。

2、解题:扬州慢,词牌名,又名“胜胜慢”“朗州慢”。

以姜夔《扬州慢·淮左名都》为正体,双调九十八字,前段十句四平韵,后段九句四平韵。

另有双调九十八字,前段十句四平韵,后段九句四平韵等变体。

代表作品有郑觉斋《扬州慢·琼花》等。

3、背景:扬州是我国的历史文化名城之一,素有"淮左名都"之誉。

远在公元前486年的春秋战国时期扬州就开始建城,至今已有2480余年的历史。

扬州曾沿用过邗沟、广陵、江都、芜城、维扬等名称。

上古时期的扬州,有一个很大的自然区域,是全国九大州之一。

语文版高中语文选修《唐诗宋词鉴赏》扬州慢 学案 (1)

语文版选修《唐诗宋词鉴赏》扬州慢学案1、阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

临江仙·席上赠张建康苏庠①本是白萍洲畔客,虎符卧镇江城。

归来犹得趁鸥盟。

柳丝摇晓市,杜若②遍芳汀。

莫惜飞觞仍堕帻,柳边依约莺声。

水秋鲈熟正关情。

只愁宣室③召,未许钓船轻。

[注] ①苏庠(1065~1147):南宋初词人,隐逸以终,终年83岁。

②杜若:香草,多年生草本,高一二尺,叶广披针形,味辛香。

夏日开白花,果实蓝黑色。

③宣室:古代宫殿名,泛指帝王所居的正室。

有人评说这首词语言“明朗清新”,试结合“柳丝摇晓市,杜若遍芳汀”两句赏析。

答:解析:“柳丝摇晓市,杜若遍芳汀”两句写柳枝飘摇舒展在晨晓的街市,杜若长满了满是花香的小洲。

能结合这两句词,扣住“明朗清新”或“简明”“脱俗”“不浮艳”等语言特点赏析,且表述合情合理即可。

参考答案:①不尚修饰,写景简明。

“柳丝”“晓市”“杜若”“芳汀”取景自然,洗去浮艳和纤秾。

②用字脱俗,境界清新。

“摇”写出了柳丝的特点,也带有拟人,突出作者的闲适;“遍”写出了杜若之多,也表现了词人的喜悦。

2.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(11分)金陵怀古许浑玉树①歌残王气终,景阳兵合②戍楼空。

松楸远近千官冢,禾黍③高低六代宫。

石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。

英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中④。

[注] ①玉树:指陈后主所制乐曲《玉树后庭花》。

②景阳兵合:指隋军攻陷金陵,直逼景阳宫外,陈后主束手就擒,陈朝灭亡。

③禾黍:出自《诗经》,周大夫行役过故宗庙宫室之地,看见到处长着禾黍,感伤王都颠覆,因而作《黍离》一诗。

④洛中:洛阳。

(1)下列对这首诗的分析与鉴赏,不正确的两项是(5分)( )A.金陵是孙吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈的古都,隋唐以来,由于政治中心的转移,无复六朝的金粉繁华。

金陵的盛衰沧桑,成为许多后代诗人寄慨言志的话题。

B.首联写南朝最后一个小朝廷,在陈后主所制乐曲《玉树后庭花》的靡靡之音中覆灭。

《扬州慢》练习(含答案)

《扬州慢》练习一、古代诗歌阅读阅读诗歌,完成各题。

扬州慢·淮左名都姜夔淮左名都①,竹西佳处,解鞍少驻初程。

过春风十里,尽荠麦青青。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎②俊赏,算而今重到须惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

念桥边红药,年年知为谁生?【注释】①淮左名都:指扬州。

②杜郎:即杜牧。

1.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是()A.序言部分交代了这首词的写作背景,让人更深入地了解词人写作此词时的心理情怀。

B.全词分为上下两阕。

两阕都运用托物言志的手法写出了扬州城青春蓬勃的自然风光。

C.词的上阕通过记叙和描写,展现了扬州城在“胡马窥江去后”令人痛心的凋残和败坏景象。

D.词的下阕写假如名士杜牧今日重游故地,他必定也会为今日的扬州城感到吃惊和痛心。

2.本词情感真切,贯穿“黍离之悲”,即国破家亡之痛。

请结合全词分析词人是如何表达这种情感的。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

月下笛【南宋】张炎孤游万竹山中,闲门落叶,愁思黯然,因动黍离之感。

时寓甬东积翠山舍。

万里孤云,清游渐远,故人何处?寒窗梦里,犹记经行旧时路。

连昌①约略无多柳,第一是难听夜雨。

漫惊回凄悄,相看烛影,拥衾谁语?张绪②归何暮?半零落依依,断桥鸥鹭。

天涯倦旅,此时心事良苦。

只愁重洒西州泪,问杜曲③人家在否?恐翠袖天寒,犹倚梅花那树。

【注释】①连昌:唐行宫名,这里代指南宋故宫。

②张绪:南齐才子,丰姿清雅。

作者借张绪自比。

③杜曲:唐代都城长安的名胜,此处代指南宋故都杭州的高门望族聚居之地。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.本首词起笔突兀,凌空而起,以孤云自况,格调高雅而又凄怆渺茫,定下全篇基调。

B.上片结句“拥衾谁语”极言词人的处境之孤寂,与前面的词句“故人何处”相呼应。

C.“张绪归何暮?”写故家难归之苦。

“半零落”两句直接点明故人已过世大半。

D.该词通过夜雨烘托夜的凄凉,并将词人的漫游经历与情感融为一体,谱写成一首凄婉动人的抒情词作。

新教材适用高中语文第1单元望海潮(东南形胜)扬州慢(淮左名都)学案部编版选择性必修下册(含答案)

新教材适用高中语文学案部编版选择性必修下册:4.*望海潮(东南形胜) *扬州慢(淮左名都) 学习目标1.语言建构与运用:选择恰当的诵读方式,体会两首词作的声韵之美。

2.文化传承与理解:感受词的魅力,感受《望海潮》(东南形胜)中宋初杭州物阜民丰的胜景,《扬州慢》(淮左名都)中对山河残破、人民不幸的沉痛之情,培养对祖国河山的热爱之情。

3.思维发展与提升:合理运用联想和想象,感知词作中的意象及其组合方式,感受词作的意境美。

4.审美鉴赏与创造:学习词中点染、铺叙、虚实相间以及对比的表现手法。

理解作品的情感,体会词人的创作风格。

学习情境柳永从家乡前往京城开封应试,途经钱塘江(今浙江杭州)。

此时孙何正任两浙转运使,驻守杭州。

柳永就写下了《望海潮》(东南形胜)这首词,结果很快就让孙何听到了。

问及词作者原来是故人,孙何便请柳永前去赴宴。

所以《望海潮》(东南形胜)是一首投赠词,目的是得到地方长官的召见和赏识。

南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。

词人姜夔目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难仍频的现实,岂能无动于衷?因而追怀丧乱,感慨今昔,写下了《扬州慢》(淮左名都)这首词,抒发了“《黍离》之悲”。

八声甘州柳永对潇潇、暮雨洒江天,一番洗清秋。

渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。

是处红衰翠减,苒苒物华休。

惟有长江水,无语东流。

不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。

叹年来踪迹,何事苦淹留。

想佳人、妆楼颙望,误几回、天际识归舟。

争知我、倚阑干处,正恁凝愁。

【赏析】本篇为词人的名篇,融写景抒情于一体,通过描写羁旅行役之苦,表达了强烈的思归情绪,语浅而情深。

在词人多篇写羁旅行役的长调中,本篇是最富于意境的典范之作。

词的写景层次清晰有序,抒情淋漓尽致,写尽了他乡游子的羁旅哀愁。

全词语言通俗,将思乡怀人之意绪表达得明白如话,然感情真挚而强烈,跌宕起伏。

词中“渐霜风”几句为千古登临名句,苏轼赞为“此语于诗句不减唐人高处”。

淡黄柳·空城晓角[宋]姜夔客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左异,惟柳色夹道,依依可怜。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山东省沾化县第一中学2013级

语文学科课时导学案

班级姓名使用时间年月日

课

题

扬州慢编制人费清玲审核人

王俊艳

课标要求

目标要求

学习中国古代优秀诗歌作品,能感受形象,品味语言,领悟作品的丰富内涵,体会其艺术表现力。

学习目

标 1、体味怀古伤今的黍离之悲及“清冷”意境。

2、理解宋词婉约派风格特点:情景交融、低沉伤感、讲究和谐。

3、掌握衬托及虚实结合写作方法。

以下为教学设计(包含导学、探究、巩固三部分学案)

学生笔记(基础积累)学案内容

答案;

dāi/dàng/dòu/fěi/fēn/gá/gōng/gōng/gòng/gòng/gū/hèng/h ún/hùn xiáo/jī/jí/jǐ/ji àn/jiē/jié/jiū/jǔyǔ/jūn/lá/lè/lēi/liáng

预习案

一、词人零距离

1、姜夔(约1155—约1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今

属江西)人。

一生未入仕途,以布衣出入于公卿之门,善书法、精音乐、

能自度曲。

诗词俱工,词尤负盛名。

词多记游、咏物、感叹身世飘零,亦

有寄寓忧国伤时之作。

有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》。

以姜夔

为代表的风雅词派在传统的美学境界中以韵味的悠长、意境的空灵、色泽

的清冷、气格的峭拔特立于词林。

这首词在语言上有它独特过人之处,细

细品味,似乎每一句都有无尽的意蕴。

2、背景: 本词是作者22岁时路过扬州所作。

词人虽然初到扬州,但对

这样一座历史名城并不陌生。

然而,在南宋时,金兵频频南侵,扬州屡遭

兵火,如今映入作者视野的却是一片荒芜,满目疮痍,词人顿生山河破碎

之感。

作者写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。

南宋朝廷苟安半壁,

朝纲废弛。

词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现

实,岂能无动于衷?因而追怀丧乱,感慨今昔,写下了这首词,抒发了《黍

离》之悲。

3、解题。

这首词的词牌是什么?(扬州慢)这首词的题目是什么?(扬州慢)

明确:这首词是一首慢词。

慢词是依据曲调舒缓的慢曲填写的词,一般都

比较长。

姜夔作词,常自谱曲而不用现成曲调,所以词牌、词题是统一的。

《扬州慢》既是词调(词牌)又是题目,与词的内容密切相关,后来只被

用作词谱,就与词的内容无关了。

二、基础夯实,给划线字注音。

初霁()戍角()怆然()自度此曲()

黍()离之悲解鞍()少()驻荠()麦

都()在空城窥()江去后

三、名篇不厌百回读

1、师生试读全词,初步感知文本内容. (慢词是指配乐的曲子曲调舒缓),我

们读这样的词,吐字要慢,停顿要长,要读得沉着,荡气回肠。

2、指名读,男女生比赛读,齐读。

3、写初读感受,把你印象最深的一点写在下面。

6、从词中任选一句进行赏析。

5、、提出你的问题:

四、补充材料,助读。

黍离:是《诗经·国风·王风》中的篇名,“彼黍离离,彼稷之苗。

行迈靡靡,

中心摇摇。

知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?/

彼黍离离,彼稷之穗。

行迈靡靡,中心如醉。

知我者谓我心忧,不知我者

谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?/彼黍离离,彼稷之实。

行迈靡靡,中心

如噎。

知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?”

黍、稷,是两种农作物。

离离,指行列貌,整齐茂盛的样子。

靡靡:行

步迟缓貌。

摇摇:形容心神不安。

噎:忧深气逆不能呼吸。

旧说周平王东

迁以后,周大夫行役路过西周故都,见旧时宗庙宫室遗址,黍稷茂盛,因

悲周室颠覆,乃作此诗。

探究案

一、合作探究,赏析作品。

(一)学习小序。

1、词前小序交待了什么内容?

明确:交待了词作的时间(淳熙丙申至日),及眼前所见所闻扬州景色(夜

雪初霁,荠麦弥望。

四顾萧条,寒水自碧。

暮色渐起,戍角悲吟),写作

的缘由(感慨今昔),他人的评价(以为有《黍离》之悲也)。

2、小序中有一句话告诉了我们这首词的感情基调,你找到这一句了吗?

明确:“千岩老人以为有《黍离》之悲也。

”一个“悲”字,奠定了本诗

悲切伤感的感情基调。

一句“《黍离》之悲”深刻的概括了这首词的主题。

(二)品赏词作。

校

训

:

明

责

致

远

弘

毅

至

善

山东省沾化县第一中学2012级

xx 学科课时导学案

班级 小组 姓名 使用时间 年 月 日 编号第

课题

编制人

审核人

课标 及

学习

目标

目标要求

重点 难点

考情 分析

以下为教学设计(包含导学、探究、巩固三部分学案)

学生笔记(教师点拨) 学案内容

学案内容 学生笔记(教师点拨)

反思小结

校 训:明 责 致 远

弘 毅 至 善。