第二编 秦汉文学 绪论

2[2016]中国古代文学【第二编 秦汉文学】

![2[2016]中国古代文学【第二编 秦汉文学】](https://uimg.taocdn.com/6a3e03b1d1f34693daef3eee.webp)

有所思

• • • • • • • • • • 有所思,乃在大海南。 何用问遗君,双珠玳瑁簪。 用玉绍缭之。 闻君有他心,拉杂摧烧之。 摧烧之,当风扬其灰! 从今以往,勿复相思,相思与君绝! 鸡鸣狗吠,兄嫂当知之。 妃呼狶! 秋风肃肃晨风飔, 东方须臾高知之!

写作手法

• • • • 1、动作细节描写 2、景物的比兴烘托 3、心理描写 4、顶真修辞手法

二、汉代文学概况

• (一)西汉:

• ①汉代作家群体形成 • ②思想一统(独尊儒术——文化专制,阻碍学 术进步) • ③辞赋(为情造文——为艺术而艺术、歌功颂德)已 登峰造极,代表汉代文学风尚 • →上承纵横家的辩术和屈宋的“楚辞” • →司马相如 东方朔,扬雄 • ④经学(“诗经学”)穿凿附会,极为繁琐

第一节

汉代文学观念的进步

• 1、汉人论文,有“文学”和“文章”之 分 • 2、汉代文学观念的进步还表现在文学批 评上: • 先秦文学批评往往只注重“文学”的社 会功能 • 而汉代文学批评在重视文学的社会功能 的同时,也强调文学的形式美的要素。 • 3、汉人有一定的文体意识。

第二节

作家群体的出现

• 汉初以诸侯王为中心,产生了诸多文人 创作的群体 • 随着“削藩”的施行,创作群体渐趋移 向朝廷。

古诗为焦仲卿妻作

• • • • • • 思想内容 【讨论一】是谁杀了焦、刘二人? 1. 控诉礼教扼杀人性 2.歌颂生死不渝的真挚爱情 【讨论二】今天有没有这样的家长。 3.对个性美的肯定

《孔雀东南飞》艺术特色

• 1.剪裁得当,故事情节完整曲折 • 2.明朗生动,人物形象典型 • 3.精致淳美,语言艺术表现力强

东汉抒情小赋勃兴

• 张衡《归田赋》,标志着汉代抒情小赋 成熟的标志,也被称为千古田园赋之祖 。

秦汉文学史绪论

C、诗歌 主要是乐府诗和五言古诗。 主要是乐府诗和五言古诗。 五言诗开始主要见于西汉的歌谣和乐 府诗,到东汉时, 府诗,到东汉时,文人的五言诗创作 也逐渐兴起,班固、张衡、秦嘉、 也逐渐兴起,班固、张衡、秦嘉、蔡 邕等人在这一方面有重大贡献。 邕等人在这一方面有重大贡献。 五言诗领域出现《孔雀东南飞》 五言诗领域出现《孔雀东南飞》这样 的叙事名篇,以及《古诗十九首》 的叙事名篇,以及《古诗十九首》这 样抒情典范。 样抒情典范。

D、文学和经学的从繁到简

从大赋到抒情小赋; 从大赋到抒情小赋; 史记》 汉书》 从《史记》到《汉书》; 短小精练的五言诗从附庸变为大国, 短小精练的五言诗从附庸变为大国,最终 取代了辞赋的文坛霸主地位。 取代了辞赋的文坛霸主地位。

汉代经学的演变和文学类似, 汉代经学的演变和文学类似,从东汉初期 经学界悄然兴起删繁就简之风。 起,经学界悄然兴起删繁就简之风。

学以居位曰士。 学以居位曰士。(《汉书·食货志》) 汉书·食货志》

士人的人生与仕宦相关, 士人的人生与仕宦相关,仕宦是士人 实现其理想的首要途径。 实现其理想的首要途径。 但是, 但是,士人们在仕途上往往成功者少 而失败者多,这就引起他们“ 而失败者多,这就引起他们“遇”与 不遇”的感慨。 “不遇”的感慨。 由此形成汉代文学“士不遇”的主题。 由此形成汉代文学“士不遇”的主题。 此种不遇的感慨, 此种不遇的感慨,在汉代文学中呈现 出由重视外在的情势、机遇,转向对 出由重视外在的情势、机遇, 自身命运关注的过程。 自身命运关注的过程。

西汉初期秉承战国遗风, 西汉初期秉承战国遗风,士人表现出 一定的独立性,但时间比较短, 一定的独立性,但时间比较短,且自 觉程度不甚突出。 觉程度不甚突出。 西汉至东汉前期, 西汉至东汉前期,士人整体上对权势 阶层带有明显的依赖性。 阶层带有明显的依赖性。 东汉中期开始, 东汉中期开始,士人的群体自觉和个 体自觉的局面逐渐打开, 体自觉的局面逐渐打开,其独立性明 显增强。 显增强。

秦汉文学绪论

东方朔《答客难》(三)

•

“虽然,安可以不务修身乎哉!《诗》曰:‘鼓钟于宫,声闻于

外。’‘鹤鸣九皋,声闻于天’。苟能修身,何患不荣!太公体行仁义,七

十有二,乃设用于文武,得信厥说。封于齐,七百岁而不绝。此士所以日夜

孳孳,修学敏行,而不敢怠也。譬若鹡鸰,飞且鸣矣。传曰:‘天不为人之

恶寒而辍其冬,地不为人之恶险而辍其广,君子不为小人之匈匈而易其

其音声哉?犹是观之,譬由鼱鼩之袭狗,孤豚之咋虎,至则靡耳,得已,此适足以明其不知权变,而终惑

于大道也。”

扬雄《解嘲》

• “天下之士,雷动云合。……譬若江湖之崖, 渤澥之岛,乘雁集不为之多,双凫飞不为 之少。”

• “上世之士,颇得信其舌而奋其笔,窒隙 蹈瑕而无所诎也。当今县令不请士,郡守 不迎师,群卿不揖客,将相不俯眉。”

• “言奇者见异(疑),行殊者得辟,是以 欲谈者卷舌而同声,欲行者拟足而投迹。”

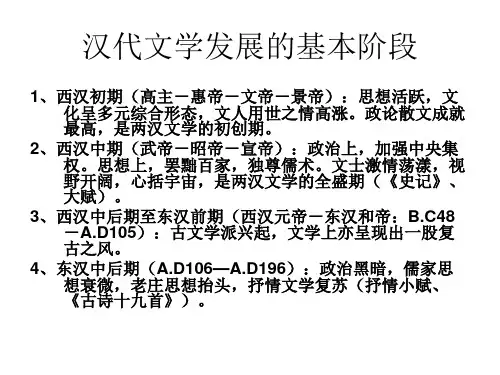

3、西汉中后期至东汉前期(西汉元帝-东汉和帝:B.C48 -A.D105):古文学派兴起,文学上亦呈现出一股复 古之风。

4、东汉中后期(A.D106—A.D196):政治黑暗,儒家思 想衰微,老庄思想抬头,抒情文学复苏(抒情小赋、 《古诗十九首》)。

汉代社会文化特点对文学的影响

• 1、统一强盛的社会局面形成了文学兼容并 包的气势。

汉代文学发展的基本阶段

1、西汉初期(高主-惠帝-文帝-景帝):思想活跃,文 化呈多元综合形态,文人用世之情高涨。政论散文成就 最高,是两汉文学的初创期。

2、西汉中期(武帝-昭帝-宣帝):政治上,加强中央集 权。思想上,罢黜百家,独尊儒术。文士激情荡漾,视 野开阔,心括宇宙,是两汉文学的全盛期(《史记》、 大赋)。

• 2、强大的中央集权国家的形成使汉文人具 有宏大的视野,产生宏大的作品。

二、秦汉文学史[1]

![二、秦汉文学史[1]](https://uimg.taocdn.com/f393093f5e0e7cd184254b35eefdc8d376ee14fb.webp)

2、漫游经历

司马迁在二十岁那年开始了漫游生活。这就是他 在《史记·太史公自序》中所说的:

“二十而南游江淮,上会稽,探禹穴,窥九疑, 浮于沅湘。北涉汶泗,讲业齐鲁之都,观孔子之遗风, 乡射邹峄,厄困鄱薛、彭城,过梁楚以归”。

以后又因侍从武帝巡狩、封禅,游历了更多的地 方。这些实践活动丰富了司马迁的历史知识和生活经 验,扩大了司马迁的胸襟和眼界,对他后来著作《史 记》有极其重要的意义。如去曲阜、长沙、淮阴、大 梁、长城、丰沛等地。

此外,汉代其他散文尚有司马迁《报任安书》、 东方朔《答客难》等。

第二十讲 司马迁和《史记》

一、司马迁生平

1、家世影响

司马迁(前145—前87?),字子长,夏阳龙门(今陕 西韩城)人。父司马谈有广博的学问修养,曾撰《论六 家要旨》批评了儒、墨、名、法和阴阳五家,特别推 崇道家,这说明他深受当时流行的黄老思想的影响。而 司马谈在文中所表现的明晰的思想和批判精神,无疑给 司马迁后来为先秦诸子作传以良好的启示,而且对司马 迁的思想、人格和治学态度也必然有影响。司马迁少年 曾师从董仲舒学习《春秋》,师从孔安国学习古文《尚 书》。

今陛下致昆山之玉,有隋和之宝,垂明月之珠, 服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓: 此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国 之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器, 不为玩好;郑卫之女,不充后官;而骏马駃騠,不实 外厩;江南金锡不为用;西蜀丹青不为采。所以饰后 官,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可, 则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰,不 进于前;而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。 夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之 声也;郑卫桑间,韶虞武象者,异国之乐也。今弃击 瓮而就郑卫,退弹筝而取韶虞,若是者何也?快意当 前,适观而已矣。今取人则不然,不问可否,不论曲 直,非秦者去,为客者逐,然则是所重者在乎色乐珠 玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内,制诸侯 之术也。

11绪论 秦汉文学

汉代作家群体的生成

A、汉代作家群体生成的原因 4、一些文化机构的设立,为稳定已经生成的作 家群体发挥了积极作用。乐府、洛阳东观、鸿 都门学。

5、汉代时断时续的游学游宦风气,也为作家群 体的生成注入了活力。

汉代文学与经学的双向互动

一、汉代今文经与古文经的含义 二、汉代今文经与古文经相争的原因 三、汉代今文经与古文经的主要不同 四、今古文相争之影响 五、经学与文学的互动

一、汉代今文经与古文经的含义

所谓“今文”和“古文”,最初只是指两种字体。 用隶书写成的称为“今文”,用“籀书” (大篆) 或“篆书”(小篆)写成的称之为“古文”。

汉代 官学 私学 都有 很大 发展

汉代作家群体的生成

A、汉代作家群体生成的原因

1、汉代的官学和私学都以讲授儒家经典 为主,经典中有文学作品,师生由此受到 熏陶,提高了文学素养。

2、西汉时解读《楚辞》成风。

3、汉代采用推荐和考试相结合的办法录用 人才,为作家群体的帝推荐他的同乡朱买臣, “召见,说《春秋》,言楚词,帝甚 说之,拜买臣为中大夫,与严助俱侍 中。”

遥想汉人多少闳放,新来的动植物,即 毫不拘忌,来充装饰的花纹。

汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大, 人民具有不至于为异族奴隶的自信心,或者 竟毫未想到。凡取用外来事物的时候,就如 将彼俘来一样,自由驱使,绝不介怀。

鲁迅《坟·看镜有感》

汉代文学的基本态势

B文人价值取向 建功立业,扬名后世 C文人品格 好高尚义,轻死重气

微言大义:圣人隐含在语言中的 深远奥妙的意义。 他们解经,只重微言大义;而所 谓微言大义,其实只是他们自己 的历史哲学和政治哲学。(朱自 清《经★典常谈·尚书第三》)

自考 古代文学 秦汉文学

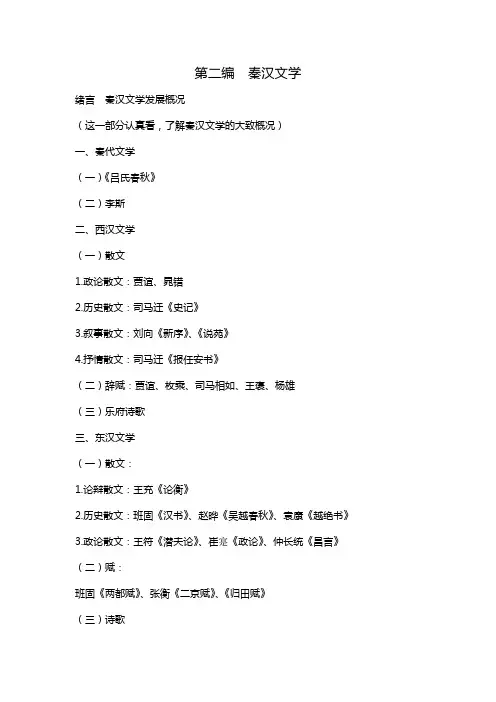

第二编秦汉文学绪言秦汉文学发展概况(这一部分认真看,了解秦汉文学的大致概况)一、秦代文学(一)《吕氏春秋》(二)李斯二、西汉文学(一)散文1.政论散文:贾谊、晁错2.历史散文:司马迁《史记》3.叙事散文:刘向《新序》、《说苑》4.抒情散文:司马迁《报任安书》(二)辞赋:贾谊、枚乘、司马相如、王褒、杨雄(三)乐府诗歌三、东汉文学(一)散文:1.论辩散文:王充《论衡》2.历史散文:班固《汉书》、赵晔《吴越春秋》、袁康《越绝书》3.政论散文:王符《潜夫论》、崔寔《政论》、仲长统《昌言》(二)赋:班固《两都赋》、张衡《二京赋》、《归田赋》(三)诗歌文人五言诗《古诗十九首》第一章西汉政论及抒情、叙事文西汉散文发展演变大势。

第一节秦代散文和李斯一、《吕氏春秋》(一)组织编纂者:吕不韦(二)杂家著作。

(三)文学特征:寓言故事丰富多彩。

二、李斯:秦代唯一的一个文学家。

(一)《谏逐客书》(《上疏谏逐客》):铺排、对比。

(二)秦刻石第二节贾谊、晁错与西汉初期散文一、贾谊(一)生平(二)散文代表作:《过秦论》、《治安策》(《陈政事疏》)、《论积贮疏》(三)散文创作特点:1.据实设论,理直气壮,深情恳切。

2.铺排渲染。

二、晁错(一)生平(二)散文代表作:《论贵粟疏》、《上书言兵事》、《守边劝农疏》、《贤良文学对策》(三)散文创作特点:1.切实中肯,质实朴厚,擅长分析。

2.具有纵横风气。

三、西汉初期政论散文创作的共同特征第三节董仲舒、刘向与西汉中后期散文一、西汉中后期散文发展大势二、董仲舒(一)生平(二)对西汉中后期散文创作的影响(三)主要作品:《春秋繁露》(四)文章特点:三、刘向(一)生平(二)《战国策叙录》的特点:内容、文学特征(三)《新序》、《说苑》的文学特征四、司马迁《报任安书》的特点五、杨恽《报孙会宗书》的特点六、桓宽《盐铁论》第四节东汉散文的演变一、东汉散文发展大势二、桓谭文章的特点三、王充散文的创作特点四、王符文章的特点五、仲长统散文的创作特点六、冯衍散文的特点七、朱穆散文的创作特点第二章司马迁与两汉史传散文一、司马迁与《史记》(一)司马迁生平(二)《史记》的编撰体例:书、表、本纪、世家、列传(三)《史记》人物传记的文学成就1.精巧的剪裁和安排(1)精湛的剪裁功夫。

秦汉文学(绪论)

第二阶段为“模仿收缩期”:

史传、辞赋和政论仍为这一时期文学作品的

三种基本体式,但史传末能超越司马迁,辞 赋只能学步司马相如,政论亦难与贾谊、晁 错之辈比肩。汉代文人的创作力至此时期已 显得较为平乏,政治对思想的禁锢,经学对 文学的束缚,使承战国时期而来的汪洋恣肆、 磅礴大气的文思、文情、文风、文笔到此变 得大为收缩,较少见其踪迹了。

第二编

三、秦汉文学的主要特征

1、秦汉文学属于上古时期文学的第二阶段,

是中国文学的上古时期发展到中古时期的传 承期,具有承前启后的过渡期文学特点。 2、史传文学、辞赋、政论散文出现繁盛局 面,诗歌处于较为沉寂的时期。 3、文学主流与政治主流、思想文化主流高 度一体化 4、文风以疏荡显其气韵,体式以鸿大见其 壮美。

四、秦汉文学的发展态势:

第一阶段是“承承先秦政论 文而发展为以贾谊为代表的西汉政论文;承 屈赋楚骚而发展为枚乘、司马相如为代表 的汉大赋;承战国汪洋恣肆的文风而发展为 贾谊之论辩、马迁之史笔、相如之赋篇等 文学体式及风格的疏荡和大气.总之,这一 时期有继承,也有创新,取得了一些令人 瞩目的成就,是秦汉文学的兴盛时期

第三阶段为“创变启后期”:

批判精神的显现、生命意识的张扬、

抒情传统的回归,使文学在本质精神 上重归于先秦开创的风骚传统的轨道 上,而抒情小赋和五言诗所取得的创 作成就直接影响到魏晋南北朝乃此后 的文学发展。

五、秦汉文学的影响因素:

1、政治因素:大一统的政治格局、专制集

权的政治环境、兴亡话题和政治忧患意识。 2、思想学术因素:“罢黜百家,独尊儒术” 的思想氛围、经学左右文学的局面、汉代 官学与私学、文人角色身份的转变。 3、文学因素:风骚传统、战国文风、诗学 和楚辞学。

秦汉文学

《汉书》是我国第一部纪传体的断代史。它沿袭 《史记》的体例而略有改变。 它改书为志,去掉“世家”并入“列传”,这样它 就由“纪、表、志、传”四部分组成。全书共一百 篇,八十余万字。主要记载从高帝元年到王莽地皇 四年共二百三十年的历史。(西汉的历史)

记事散文有赵晔的《吴越春秋》、袁康的《越绝 书》; 政论散文有王充的《论衡》、王符的《潜夫论》。 另外,游记、碑文等新的散文样式也崭露头角。马 第伯的《封禅仪记》是现今能见到的最早的游记。 总体来说,东汉散文向着骈俪化的方向发展,同时, 不少作家也在刻意追求通俗易懂、浅显明快的语言 风格。

《史记.吕不韦列传》“当是时,魏有信陵君、楚有春申君、赵有平原君、齐有 孟尝君,如荀卿之徒,著书布天下。吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八 览、六论、十二纪,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春 秋》。布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。”

二、李斯与《谏逐客书》 1、采用铺张手法。 2、比喻、排比等修辞手法的运用。 3、文风波澜起伏,宏放雄辩,有纵横家遗风。

《淮南子》在中国古代美学发展史上的地位:

1、关于美的本质的认识。 2、关于审美艺术的创作规律。 总结:《淮南子》关于美及审美艺术创作的探讨,代表了汉代的美学成就, 也明显体现出从先秦向魏晋过渡的特点。

刘向及其它作家

刘向是西汉后期重要的经学家和目录学家。他的《七略 别录》一书是我国最早的分类目录学著作。其它还有 《战国策书录》、《管子书录》、《孙卿书录》 散文代表作:《新序》、《说苑》。 东方朔《答客难》 桓宽《盐铁论》 扬雄《解嘲》

第一章 秦汉散文

LOGO

第一章 秦汉散文

教学设想:这一章要重点把握汉代散文发展的脉络 和演变轨迹,了解各个阶段散文发展的不同特点, 同时还要熟悉不同时期代表作家的散文代表作及 其特色。 重点:贾谊的政论散文

第二编 秦汉文学概说

之卿。曰:‚君有过则谏,反复之而不

听,则去。‛ 孟子:‚君之视臣如手足,则臣视君如 腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国 人;君之视臣如土芥;则臣视君如寇 仇。‛ 齐宣王见颜斶,曰:‚斶前!‛斶亦曰: ‚王前!‛宣王不悦。左右曰:‚王, 人君也。斶,人臣也。王曰‘斶前’, 亦曰‘王前’,可乎?‛斶对曰:‚夫 斶前为慕

君臣之间的对等和平衡关系;列国诸侯

的多样选择。孟、荀为王者之师的姿态。 齐宣王问卿。孟子曰:‚王何卿之问 也?‛王曰:‚卿何不同乎?‛曰: ‚不同。有贵戚之卿,有异姓之卿。‛ 王曰:‚请问贵戚之卿。‛曰:‚君有 大过则谏,反复之而不听,则易位。‛ 王勃然变色。曰:‚王勿异也。王问臣, 臣不敢不以正对。‛王色定,然后问异 姓

(一)作为一代之文学的散体大赋,骚

体赋、四言体赋。 (二)由四言诗向五言诗的转化。《诗 经》的影响;乐府的作用。 (三)《史记》、《汉书》与政论、哲 理散文。

《汉书艺文志》所载诗赋两家,凡一百零 六位作家,一千三百多篇作品,其中歌 诗仅二十多位作家,三百余篇作品,而 汉赋则有作家七十余人,作品九百多篇。 汉代士人将最大的精力投入到了辞赋的 创作中去,辞赋也集中反映了汉代士人 的精神风貌和情感体验。

杨恽《报孙会宗书》:‚夫人情所不能

止者, 圣人弗禁。 故君父至尊亲, 送 其终也, 有时而既。 臣之得罪, 已 三年矣。 田家作苦, 岁时伏腊, 亨 羊炰羔, 斗酒自劳。 家本秦也, 能 为秦声。 妇, 赵女也, 雅善鼓瑟。 奴婢歌者数人, 酒后耳热, 仰天拊缶 而呼乌乌。 其诗曰:‘田彼南山, 芜 秽不治。 种一顷豆, 落而为萁。人生 行乐耳, 须富贵何时!’是日也, 拂 衣而喜, 奋袖低昂, 顿足

散体大赋是汉赋的主要形式。虽然铺张 扬厉、词藻华丽,但是最后却要以讽谏 结尾。反映了汉代士人的政治热情。 骚体赋以抒情为主,主要表现了汉代士 人遭受政治力量压迫之后产生的各种情 绪,包括愤懑、失意、遁世等。 而四言体赋则多是咏物赋。 散体小赋在形式上是散体大赋的缩化, 以抒情为主。

中国古代文学史-第二编秦汉文学

成。全书由十二纪、八览、六论组成,共二十余万字。 (《刻舟求剑》)

3、刻石文:中国最古老的碑文,刻于崖石或石鼓之上。 四言韵文,三句一韵。

二、汉代文学发展的趋势

(一)楚歌、楚辞由楚地向全国普及,成为汉代文学 的主要精神与创作的重要形式。

书名原为《淮南鸿烈》,“鸿”是广大 之意,“烈”是光明之意。作者自认为此 书包含广大光明的道理。

《淮南子》是我国文学史上一部重要的 系统论说散文集。

三、刘向 刘向(前77~前6),原名更生,

成帝时更为向,字子政,沛人。 是西汉后期重要的经学家、目录 学家、散文家,一生有著作多种。

《列女传》、《新序》与《说苑》 大量故事传说、寓言:如 “叶公 好龙”、 “杯弓蛇影” 。

司马迁《报任安书》说他创作《史记》的宗旨是: “究天人之际,通古今之变,成一家之言” 。

2、立功扬名、积极进取、关注人生的价值取向。 3、从浪漫幻想到现实理性的演进 。 4、文人创作和民间创作的互动。

第二章 论说散文及辞赋

第一节

汉代论说散文

一、贾谊 1、生平 :(前200~前168),洛阳人,汉初 著名的年轻的政治家、思想家和文学家。少年 博学,被文帝召为博士。后被外放为长沙王太 傅,后又作梁怀王太傅。最终忧郁而死。年仅 33岁。

贾谊《吊屈原赋》

恭承嘉惠兮,俟罪长沙;侧闻屈原兮,自沉汨罗。造 讬湘流兮,敬吊先生;遭世罔极兮,乃殒厥身。

呜呼哀哉!逢时不祥。鸾凤伏窜兮,鸱枭翱翔。阘 (音踏)茸尊显兮,谗谀得志;贤圣逆曳兮,方正倒植。

2、从武帝到东汉中叶的200余年,是汉赋的兴盛时期,汉 赋的兴盛期主要是散体大赋。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 第一章 概 说

• 第一节 秦汉社会与秦代文学概说

• 一、秦代社会与文学概说

• 鲁迅:“由现存者而言,秦之文章,李斯一人而已。” (《汉文学史纲 要》)

• 二、 汉代社会概况

•

1、西汉前期

•

2、西汉中期

•

3、西汉后期•4、东汉期•5、东汉中、后期

第二节 秦汉文化的基本形态

• 秦汉时期,是中国文化的定型期,奠定了中国的政治文化体制。 • 1、皇权至上 (“朕即国家”,“朕即天下” )

第三节 汉代文学概述

• 一、汉代文学的发展过程 • 二、汉代文学的主要形式(赋、散文和诗歌 ) • 三、汉代文学的发展趋势

• (一)楚歌、楚辞由楚地向全国普及,成为汉代文学的主要精神。 • (二)文学成为“润色鸿业”与娱乐宫廷的重要工具。 • (三)文学的发展与经学的昌明双向互动

• (四)汉代文学呈现出多元化的发展趋势

• 1、苞括宇宙、总揽天人、贯通古今的艺术追求(对“巨丽”之美 的追求)

• 2、立功扬名、积极进取、关注人生的价值取向 • 3、文学的批判——赞颂——批判的发展道路 • 4、从浪漫幻想到现实理性的演进

• 2、嫡长子继承制 (“立子以嫡不以长,立嫡以长不以贤” ) • 3、确立了封建官僚政治制度 • 这一时期的官僚统治体系,以“家天下”为原则,“以维护皇帝个人专权为目

的,实行军、政、监察分权,相互牵制 • 4、思想文化的统一 • 5、封建伦理观念的建立

• 董仲舒从社会伦理规范的建设之手,提出了“三纲五常”的说教