2020年人教版七年级语文下册文言文阅读5《爱莲说》专项训练(含答案)

人教版七年级下册语文《短文两篇(爱莲说)》同步练习(含答案)

人教版七年级下册语文《短文两篇(爱莲说)》同步练习(含答案)一、积累与运用1.下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是 ( )A.濯清涟/而不妖B.可爱者/甚蕃C.予独爱莲/之出淤泥而不染D.同予者/何人2.下列句中加点词解释全部正确的一项是( )A.无案牍..之劳形(指官府文书) 有仙则名.(出名,有名)B.有龙则灵.(灵气) 往来无白丁..(平民,指没有功名的人)C.孔子云.(说) 惟吾德馨.(香气)D.斯.是陋室(这) 阅金经..(金色的书)3.下列说法不正确的一项是 ( )。

A.《陋室铭》表现作者安贫乐道的情趣,《爱莲说》表现作者洁身自好的高贵品质。

B.《陋室铭》《爱莲说》两文都是托物言志的名篇,文字优美,意味深远。

C.“铭”和“说”都是古代文体,“铭”侧重于议论,“说”侧重于叙事。

D.《陋室铭》句式整齐,对仗工整;《爱莲说》语言精练,骈散相间。

4.根据《爱莲说》课文理解填空。

(1)作者从、风度气质、等方面描写莲花的超凡脱俗,赋予莲君子般的美好品格。

“”比喻君子不与恶浊的世风同流合污,但又不以孤高自许。

(2)作者将菊、牡丹、莲一一拟人,分别说它们是、、的化身,并借此再次表明自己不慕富贵、洁身自好、保持坚贞气节和高尚品德的生活态度。

(3)这篇短文,采用衬托的写法,用菊和牡丹作和,含蓄而深刻地表达了文章主旨及作者的思想感情。

5.课文理解填空。

(1)《陋室铭》紧紧扣住“”立意,以“”一句统领全篇,表达出陋室主人的节操和的情怀。

(2)《陋室铭》开篇“山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵”运用的方法,将名山、灵水与“陋室”相提并论,强调陋室具有“名”“灵”的性质。

“”一句为全文之“睛”。

(3)《陋室铭》作者紧扣“惟吾德馨”对居室从、、三方面来描写,突出作者的美德。

6.吟诵古典诗歌,脑海中会呈现诗中所描绘的画面,即“诗中有画”。

请从下面描写荷花的诗句中任选一句,发挥想象,用自己的语言把它描绘成一幅美丽的画卷。

爱莲说阅读训练及参考答案

爱莲说阅读训练及参考答案爱莲说阅读训练及参考答案「篇一」爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人盛爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!【小题1】解释下列加点词在文中的意思。

(5分)(1)可爱者甚蕃蕃:(2)濯清涟而不妖濯:(3)香远益清益:(4)亭亭净植:(5)宜乎众矣宜:【小题2】翻译下列句子。

(4分)中通外直,不蔓不枝。

菊之爱,陶后鲜有闻。

【小题3】陶渊明“爱菊”和世人“爱牡丹”的原因各是什么?请用文中语句回答。

(2分)【小题4】怎样理解“莲之爱,同予者何人”?(4分)答案【小题1】(1)通“繁”多.(2)洗涤(3)更,更加。

(4)“植”通“直”,立。

(5)应当【小题2】(1)它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节。

(2)对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

【小题3】陶渊明“爱菊”的原因:花之隐逸者也;世人“爱牡丹”的原因:花之富贵者也。

【小题4】示例一:这是一个反问句。

表达了知音甚少的无限感慨。

一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。

示例二:既明确写出了作者对莲花的喜爱,又表达了作者对追名逐利的事态的厌恶,不与世俗同流合污的态度。

解析【小题1】试题解析:“可爱者甚蕃”中“蕃”通“繁”,多的'意思。

“濯清涟而不妖”中“濯”是洗涤的意思。

“香远益清”中“益”是更加的意思。

“亭亭净植”中“植”“植”通“直”,立的意思。

“宜乎众矣”中“宜”是应当的意思。

此题考查考生的文言实词的运用和积累情况。

针对这种类型,方法是考生可以根据文意和语境,以及自己的积累,即可得出答案。

因此,考生在备考前也须特别注意一词多义、通假字和古今异义的词语,以便考试时能够灵活运用。

2020年春人教部编版七年级语文下册文言文阅读5爱莲说专项训练含答案

5 爱莲说课内精读阅读下文,回答问题。

爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1.解释下列句中加点的词。

(1)可爱者甚.蕃( )(2)濯.清涟而不妖( )2.下列加点词的解释有误的一项是( )A.可爱者甚蕃.(多)B.不蔓不枝.(旁生枝茎)C.亭亭净植.(种植)D. 陶后鲜.有闻(少)3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)可远观而不可亵玩焉。

________________________________________________________________________(2)牡丹之爱,宜乎众矣。

________________________________________________________________________ 4.“近朱者赤,近墨者黑。

”莲之所以能“出淤泥而不染”,有一个重要的条件,那就是“____________”。

(用第一段的原文回答,限答三个字)5.下列对文章内容的理解与分析不正确的一项是( )A.文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D.文章骈散相间,错落有致,音节和谐。

比如“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

6.文章题目为“爱莲说”,文中为何还写了“菊”和“牡丹”?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________比较阅读一、[2017·滨州]阅读下面的文言文,完成题目。

2023年中考语文复习:文言文《爱莲说》专项训练(含答案)

2023年中考语文复习:文言文《爱莲说》专项训练一、课内阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,众人甚爱牡丹。

予独爱莲之出污泥而不染,濯.清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益.清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜.有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜.乎众矣。

1.说明下列句子中加点词的含义。

(1)濯.清涟而不妖( )(2)香远益.清( )(3)陶后鲜.有闻( )(4)宜.乎众矣( )2.下列句子中加点的“之”的意义和用法与例句全都相同的一项是()例:予独爱莲之.出污泥而不染A.水陆草木之.花B.无文案之.劳形C.当求之.于上流D.然则天下之.事3.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)中通外直,不蔓不枝。

(2)莲之爱,同予者何人?4.结合文章内容并联系生活实际,谈谈你对“出污泥而不染”这一人生境域的知道。

5.阅读下面的文言文,完成问题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,众人甚爱牡丹。

予独爱莲之出污泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(1)下列句中加点词的意思相同的一项是()A.芳草鲜.美陶后鲜.有闻B.自.李唐来自.三峡七百里中C.出.污泥而不染出.则无敌国外患者D.中通外直.系向牛头充炭直.(2)用现代汉语翻译下列句子。

①水陆草木之花,可爱者甚蕃。

①予谓菊,花之隐逸者也。

(3)下列对文章内容和写法知道有误的一项是()A.文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花高洁的品行,从而表现了作者守身如玉的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶之情。

B.文章句式骈散结合,以散句为主,长短相间、错落有致、富于变化,读起来音节和谐、顿挫有致C.“莲之爱,同予者何人”一句与前文“予独爱”相照管,表现出作者不与世俗同流合污的生活态度,同时也慨叹世间与自己志趣相同的人太少。

七下语文《爱莲说》精选题及答案

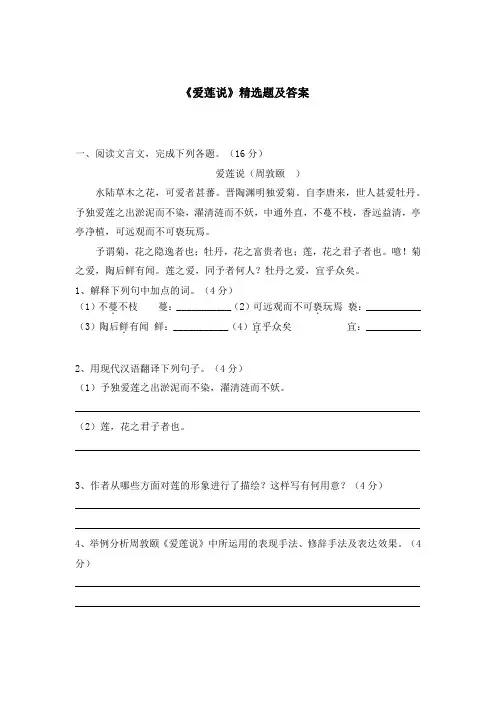

《爱莲说》精选题及答案一、阅读文言文,完成下列各题。

(16分)爱莲说(周敦颐)水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1、解释下列句中加点的词。

(4分)(1)不蔓.不枝蔓:___________(2)可远观而不可亵.玩焉亵:___________ (3)陶后鲜.有闻鲜:___________(4)宜.乎众矣宜:___________2、用现代汉语翻译下列句子。

(4分)(1)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

_____________________________________________________________________ (2)莲,花之君子者也。

_____________________________________________________________________3、作者从哪些方面对莲的形象进行了描绘?这样写有何用意?(4分)_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4、举例分析周敦颐《爱莲说》中所运用的表现手法、修辞手法及表达效果。

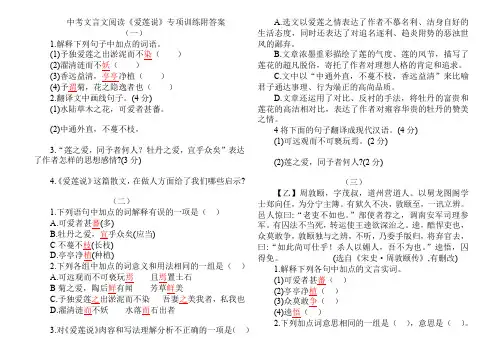

(4分)_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________二、(16分)1、(4分)(1)名词用作动词,横生藤蔓(2)亲近而不庄重(3)少(4)应当2、(4分)(1)我唯独喜爱莲花从污泥里生长出来却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得妖艳。

中考文言文阅读《爱莲说》专项训练(附答案)

中考文言文阅读《爱莲说》专项训练附答案(一)1.解释下列句子中加点的词语。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染()(2)濯清涟而不妖()(3)香远益清,亭亭净植()(4)予谓菊,花之隐逸者也()2.翻译文中画线句子。

(4分)(1)水陆草木之花,可爱者甚蕃。

(2)中通外直,不蔓不枝,3.“莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”表达了作者怎样的思想感情?(3分)4.《爱莲说》这篇散文,在做人方面给了我们哪些启示?(二)1.下列语句中加点的词解释有误的一项是()A.可爱者甚蕃(多)B.牡丹之爱,宜乎众矣(应当)C不蔓不枝(长枝)D.亭亭净植(种植)2.下列各组中加点的词意义和用法相同的一组是()A.可远观而不可亵玩焉且焉置土石B菊之爱,陶后鲜有闻芳草鲜美C.予独爱莲之出淤泥而不染吾妻之美我者,私我也D.濯清涟而不妖水落而石出者3.对《爱莲说》肉容和写法理解分析不正确的一项是()A.选文以爱莲之情表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,同时还表达了对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

B.文章浓墨重彩描绘了莲的气度、莲的风节,描写了莲花的超凡脱俗,寄托了作者对理想人格的肯定和追求。

C.文中以“中通外直,不蔓不枝,香远益清”来比喻君子通达事理、行为端正的高尚品质。

D.文章还运用了对比、反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对雍容华贵的牡丹的赞美之情。

4将下面的句子翻译成现代汉语。

(4分)(1)可远观而不可褻玩焉。

(2分)(2)莲之爱,同予者何人?(2分)(三)【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。

以舅龙图阁学士郑向任,为分宁主簿。

有狱久不决,敦颐至,一讯立辨。

邑人惊曰:“老吏不如也。

”部使者荐之,调南安军司理参军。

有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。

逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

”逵悟,囚得免。

(选自《宋史·周敦颐传》,有删改)1.解释下列各句中加点的文言实词。

人教版 语文 七年级 下学期 文言文爱莲说 对比阅读 练习题(含解析答案)

初中七年级下学期《爱莲说》对比阅读练习题阅读下面的课内文言文,完成下面小题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

于独爱莲之出淤泥而不染,濯.清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝.,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贲者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)濯.清涟而不妖(2)不蔓不枝.【答案】(1)洗(2)旁生枝茎【详解】本题考查对文言实词的理解能力。

平时注意多积累归纳,加强对文言文中重点实词、重点虚词、一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象的理解与识记,并学会迁移运用。

濯,本义,洗。

枝,名词作动词,旁生枝茎。

做题时要结合语境,认真分析,确认词义。

二、对比阅读阅读下面文言文,完成下面小题。

(甲)水陆草木之花,可爱者甚番。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)(乙)周敦颐字茂叔,道州营道人,以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。

有狱久不决,敦颐至,一讯立辨。

邑人惊曰:“老吏不如也。

”部使者荐之,调南安军司理参军。

有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。

逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩,不听,乃委手版②归,将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。

”逵悟,囚得免。

(选自《宋史》)(注释)①任:推荐。

②手版:笏,古代君臣在朝廷上相见时手中所拿的狭长板子,用玉、象牙或竹片制成,上面可以记事。

③仕:指做官。

2.解释下列句子中加点的词语。

(1)陶后鲜有闻.(_______)(2)乃委.手版归(_______)(3)吾不为.也(_______)3.下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()A.①水陆草木之.花②敦颐独与之.辩B.①濯清涟而.不妖②人不知而.不愠C.①以.舅龙图阁学士郑向任②杀人以.媚人D.①可远观而不可亵玩焉.②且焉.置土石4.下列对(甲)(乙)两文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()A.(甲)文借赞美莲花的可爱来歌颂君子的坚贞气节,主要运用了托物言志的手法。

2020—2021七年级语文部编版下册第17课《短文两篇》阅读训练含答案

(2020年安徽)爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

咏菊白居易一夜新霜著①瓦轻,芭蕉新折败荷②倾。

耐寒唯有东篱菊,金粟③初开晓更清。

[注]①著:附着。

②荷:也称作蒲。

③金粟:金粟一般的花蕊,这里指荷花。

13.请解释下列加点词在文中的意思。

(4分)(1)晋陶渊明独爱菊独________(2)濯清涟而不妖妖________(3)宜乎众矣宜________(4)金粟初开晓更清初________14.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(4分)(1)水陆草木之花,可爱者甚蕃。

(2)中通外直,不蔓不枝。

15.《爱莲说》中,菊是______的象征;《咏菊》中,菊有______的特点。

(用原文词语填空)(2分)16.《爱莲说》《咏菊》对莲(荷)的情感有什么不同:其原因是什么?(6分)答案:[三](16分))13.(4分)(1)只(2)(过分)艳丽(3)应当(4)开始,刚刚(每小题1分)14.(4分)(1)水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

(2)(莲的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎。

(每小题2分)15.(2分)隐逸(者)耐寒(每空1分)16.(6分)情感:《爱莲说》喜爱(赞美)莲,《咏菊》不喜爱(鄙弃)荷。

原因:《爱莲说》中,莲具有坚贞高洁、正直不阿的品格;《咏菊》中,荷不耐寒,缺乏坚忍无畏的品格。

(“情感”2分;“原因”4分。

意思对即可。

回答“原因”时,从写法、主旨等角度解说,言之成理也可)《爱莲说》阅读练习及答案(2020年吉林省长春市中考题)二、阅读(45分)(一)3.阅读下面的课内文盲文,完成问题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

(5)《爱莲说》——2022-2023学年人教部编版语文七年级下学期期末古诗文加强练

(5)《爱莲说》——2022-2023学年人教部编版语文七年级下学期期末古诗文加强练一、阅读下面的文言文,完成下题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1.下列各项对文中加粗词语的意思推断不正确的一项是()A.“蕃”,《说文解字》解释为:从艸番声,草茂也,引申为“众多”。

由此可知,“可爱者甚蕃”中“蕃”的意思为“多”。

B.“蔓”在“青树翠蔓”中是“藤蔓”的意思,互文印证,可知“不蔓不枝”中的“蔓”也是“藤蔓”的意思。

C.“精益求精”中的“益”是“更加”的意思,据此推断,“香远益清”中的“益”也是“更加”的意思。

D.查阅词典,“植”有以下义项:①栽种;②竖立;③生长。

结合语境,可知“亭亭净植”中的“植”是“竖立”的意思。

2.把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

3.下列对文段内容和写法分析正确的一项是()A.本文第一段主要描写莲花,第二段对莲、菊和牡丹象征的不同品性进行比较和评论。

B.作者赋予了莲花丰富的象征意味,“香远益清,亭亭净植”象征君子孤傲独立的品质。

C.“予独爱莲”一句,作者直抒胸臆,表明自己要像莲花一样洁身自好、坚强不屈。

D.作者以“牡丹之爱”反衬“莲之爱”,意在讽刺官场污浊、世人逃避现实的社会现象。

4.选文与下面链接材料对莲的描写和表达的情思有何不同?请比较分析。

【链接材料】曲池荷卢照邻①浮香②绕曲岸③,圆影④覆华池⑤。

常恐秋风早,飘零⑥君不知。

【注】①卢照邻:“初唐四杰”之一,才华出众,但命运多舛,长期饱受病痛折磨,英年早逝。

②浮香:荷花的香气。

③曲岸:曲折的堤岸。

④圆影:圆圆的荷叶。

⑤华池:美丽的池子。

爱莲说阅读训练及参考答案

爱莲说阅读训练及参考答案爱莲说阅读训练及参考答案「篇一」(甲)山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?(乙)水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【小题1】.下列句子中的之字与例句中的之字用法相同的一项是()例:予独爱莲之出淤泥而不染(2分)A.董宣廉洁,死乃知之B.孔子云:何陋之有C.将士效力,飞何功之有?D.无案牍之劳形【小题2】.根据你对文段的理解,完成下列各小题。

(2分)(1)甲文中统领全文、表明作者品德的语句是:(2)乙文中多次提到菊和牡丹的'作用是:【小题3】.甲文先说斯是陋室,结尾又说何陋之有,是否矛盾?请简要分析。

(2分)答:【小题4】.下列说法不正确的一项是()(2分)。

A.甲文表现作者安贫乐道的情趣,乙文表现作者洁身自好的高贵品质。

B.甲乙两文都是托物言志的名篇,文字优美,意味深远。

C.铭和说都是古代文体,铭侧重于议论,说侧重于叙事。

D.甲文句式整齐,对仗工整;乙文语言精练,骈散相间。

【小题5】.翻译下列句子。

(4分)(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)牡丹之爱,宜乎众矣。

答案【小题1】D【小题1】⑴斯是陋室,惟吾德馨。

⑵衬托莲之高洁。

(如果答对比或衬托也给分)【小题1】不矛盾,因为居室环境雅,生活情趣雅,主人品德高尚。

【小题1】C【小题1】(1) 没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府公文劳累身心。

(2) 对于牡丹的喜爱,人当然是很多了。

爱莲说阅读训练及参考答案「篇二」阅读下面的文言选段。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

5 爱莲说课内精读阅读下文,回答问题。

爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1.解释下列句中加点的词。

(1)可爱者甚.蕃( )(2)濯.清涟而不妖( )2.下列加点词的解释有误的一项是( )A.可爱者甚蕃.(多)B.不蔓不枝.(旁生枝茎)C.亭亭净植.(种植)D. 陶后鲜.有闻(少)3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)可远观而不可亵玩焉。

________________________________________________________________________(2)牡丹之爱,宜乎众矣。

________________________________________________________________________ 4.“近朱者赤,近墨者黑。

”莲之所以能“出淤泥而不染”,有一个重要的条件,那就是“____________”。

(用第一段的原文回答,限答三个字)5.下列对文章内容的理解与分析不正确的一项是( )A.文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D.文章骈散相间,错落有致,音节和谐。

比如“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

6.文章题目为“爱莲说”,文中为何还写了“菊”和“牡丹”?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________比较阅读一、[2017·滨州]阅读下面的文言文,完成题目。

[甲] 爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

[乙] 周敦颐传(节选)周敦颐,字茂叔,道州营道人,以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。

有狱久不决,敦颐至,一讯立辨。

邑人惊曰:“老吏不如也。

”部使者荐之,调南安军司理参军。

有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。

逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩,不听,乃委手版②归,将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。

”逵悟,囚得免。

(选自《宋史》) [注] ①任:推荐。

②手版:笏板,是古代大臣上朝时手中所拿的狭长板子,用以列出上奏的事项。

③仕:指做官。

1.下列句中加点词解释错误的一项是( )A.亭亭净植.(竖立)B.有狱.久不决(案件)C.有囚法.不当死(法律)D.将弃官去.(离开)2.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )A.予独爱莲之.出淤泥而不染敦颐独与之.辩B.可远观而.不可亵玩焉人不知而.不愠C.以.舅龙图阁学士郑向任杀人以.媚人D.乃.委手版归乃.不知有汉,无论魏晋3.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?________________________________________________________________________(2)逵,酷悍吏也,众莫敢争。

________________________________________________________________________ 4.甲文____________________,借“莲”表达自己的志向和情操;乙文叙事写人,通过“速决一狱”和“____________________”两件事分别表现了周敦颐______________________、__________________的特点。

二、阅读甲、乙两文,回答问题。

[甲] 爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

[乙] 养竹记(节选)竹似贤①,何哉?竹本②固,固以树德;君子见其本,则思善建不拔③者。

竹性直,直以立身④;君子见其性,则思中立不倚⑤者。

竹心空,空以体⑥道;君子见其心,则思应用虚受⑦者。

竹节贞⑧,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。

夫如是,故君子多树之⑨为庭实⑩焉。

[注] ①贤:贤者。

②本:根。

③善建不拔:意志坚定不移。

④直以立身:凭着正直的本性可以立身。

⑤中立不倚:处事正直,不偏不倚。

⑥体:体悟。

⑦虚受:虚心接受。

⑧贞:坚贞。

⑨之:代词,指竹子。

⑩实:充实。

5.解释下列句中加点的词。

(1)香远益.清( )(2)予谓.菊,花之隐逸者也( )(3)陶后鲜.有闻( )(4)固.以树德( )(5)故君子多树.之为庭实焉( )6.翻译下列语句。

(1)中通外直,不蔓不枝。

________________________________________________________________________(2)竹似贤,何哉?________________________________________________________________________ 7.甲文从莲的__________、______、______、品性四个方面赞美莲的君子之风,乙文是由竹的本固、性直、______、节贞四个方面联想到君子之德。

8.从表现手法和表达方式上看,甲、乙两文相同之处各是什么?表现手法:_______________________________________________________________ 表达方式:_______________________________________________________________课外阅读一、阅读下文,回答问题。

爱兰说兰之味,非可逼而取①也。

盖在有无近远续断之间,纯以情韵胜。

氲氲无所②,故称瑞③耳。

体兼彩④,而不极于色,令人览之有余,而名之不可;即善绘者以意取似,莫能肖也。

其真文王、孔子、屈原之徒,不可得而亲,不可得而疏者耶?(选自张大复《梅花草堂集》) [注] ①取:这里是嗅取(兰的香味)。

②氲(yūn)氲无所:弥漫飘忽,没有一定的地方。

③瑞:祥瑞。

④兼彩:兼有各种颜色。

1.解释下列句中加点的词。

(1)而名.之不可( )(2)即善.绘者以意取似( )(3)莫能肖.也( )(4)不可得而亲.( )2.《古代汉语词典》中“逼”字有以下几个义项。

根据上下文,“非可逼而取也”中的“逼”最恰当的解释是( )A.逼迫,胁迫B.迫近,接近C.狭窄D.急迫,紧迫3.下列句中加点词的意义和用法相同的一组是( )A.体兼彩,而不极于.色吾十有五而志于.学B.纯以.情韵胜屠惧,投以.骨C.花之.富贵者也予独爱莲之.出淤泥而不染D.其.真文王、孔子、屈原之徒其.人舍然大喜4.对“善绘者以意取似”解说正确的一项是( )A.擅长绘画的人因为个人的原因只能类似模拟。

B.善于画画的人也只能凭自己的感受把兰画得像样。

C.善于画画的人也只能用自己的意思去理解它。

D.擅长绘画的人已经描绘得很相似了。

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)兰之味,非可逼而取也。

________________________________________________________________________(2)其真文王、孔子、屈原之徒,不可得而亲,不可得而疏者耶?________________________________________________________________________ 6.同为花中君子,莲与兰有相通之处,请从《爱莲说》和本文中找出相应的句子填在下面的横线上。

(1)香味:莲——香远益清;兰——__________________。

(2)品位:莲——可远观而不可亵玩;兰——____________________________。

7.文中将兰比作“文王、孔子、屈原之徒”,让我们领悟到兰具有怎样的品性?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________二、阅读下文,回答问题。

闲情记趣(节选)及长,爱花成癖,喜剪盆树。

识张兰坡,始精剪枝养节之法,继悟接花叠石之法。

花以兰为最取其幽香韵致也而瓣品之稍堪入谱者不可多得。

兰坡临终时,赠余荷瓣素心春兰①一盆,皆肩平心阔,茎细瓣净,可以入谱者,余珍如拱璧。

值余幕游于外,芸能亲为灌溉,花叶颇茂。

不二年,一旦忽萎死。

起根视之,皆白如玉,且兰芽勃然②。

初不可解,以为无福消受,浩叹而已。

事后始悉有人欲分不允,故用滚汤③灌杀也。

从此誓不植兰。

(选自沈复《浮生六记》) [注] ①荷瓣素心春兰:一种稀罕、名贵的兰花。

②勃然:充满生机。

③滚汤:开水。

8.解释下列句中加点的词。

(1)及.长( )(2)芸能亲.为灌溉( )(3)浩叹而已..( )(4)事后始.悉有人欲分不允( )9.用“/”为文中画波浪线的句子断句。

(限两处)花以兰为最取其幽香韵致也而瓣品之稍堪入谱者不可多得10.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)及长,爱花成癖,喜剪盆树。

________________________________________________________________________(2)事后始悉有人欲分不允,故用滚汤灌杀也。