中学生同伴依恋的特点及其与友谊质量的关系_社会交往目标的中介作用

中学生同伴关系研究报告

中学生同伴关系研究报告概述同伴关系在中学生的成长、学习和社交中起着重要的作用。

通过同伴关系,中学生可以获得情感支持、社交技能和身份认同。

然而,同伴关系的质量对中学生的发展也有着不同程度的影响。

本研究旨在探讨中学生同伴关系的现状和其对中学生各方面的影响。

同伴关系的现状1. 同伴关系的普遍性:中学生都会与同龄人建立不同程度的同伴关系。

2. 同伴关系的形成:同伴关系的形成受到个人特点、兴趣爱好和家庭背景等多种因素的影响。

3. 同伴关系的结构:中学生的同伴关系结构常常呈现出小型群体的特点,包括紧密团体和松散群体。

同伴关系对中学生的影响1. 情感支持:同伴关系可以为中学生提供情感支持,减轻学习和生活压力。

2. 社交技能:通过同伴关系,中学生可以学习并提高社交技能,如有效沟通、合作和解决冲突能力。

3. 身份认同:同伴关系对中学生的身份认同起着重要作用,对个体的自我概念和自尊心有着深远的影响。

4. 学业表现:同伴关系的质量与中学生的学业表现之间存在着密切的关联。

5. 心理健康:良好的同伴关系可以促进中学生的心理健康,如降低抑郁和焦虑的发生率。

同伴关系的问题与挑战1. 同伴排斥与欺凌:同伴排斥和欺凌是中学生同伴关系中常见的问题,会给受害者带来负面影响。

2. 群体行为:在同伴关系中,中学生容易受到群体行为的影响,可能存在盲从、排斥他人等问题。

3. 同伴关系动态性:中学生的同伴关系具有一定的动态性,人际关系经常发生变化,影响着个体的心理状态和行为。

促进健康的同伴关系1. 学校与家庭合作:学校和家庭应积极合作,共同关注中学生的同伴关系,并给予适当的指导和支持。

2. 社交技能培养:学校可以开展有针对性的社交技能培训,帮助中学生提高沟通、合作和解决冲突的能力。

3. 增加社交机会:学校可以组织多样化的社交活动,为中学生提供更多结交新同伴的机会。

4. 心理健康教育:学校可以开展心理健康教育,帮助中学生建立积极的心理状态和有效的情绪管理能力。

青少年同伴交往的特点、影响因素及教育对策

青少年同伴交往的特点、影响因素及教育对策作者:张裕遵来源:《法制与社会》2015年第32期摘要同伴是青少年的首要交流对象,他们在同伴中寻找归属感、成就感等,这为青少年正式步入社会奠定了基础,有利于其社会化。

因此,青少年同伴交往的重要性不容忽视。

本文总结出青少年同伴交往的特点与影响因素,并提供相应的教育对策,希望能引起他人相应的思考。

关键词青少年同伴交往教育作者简介:张裕遵,贵阳市清华中学。

中图分类号:B844 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2015)11-239-02毛泽东同志曾说:“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。

你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。

希望寄托在你们身上。

”在这里,对“青年人”的解读更多的是儿童、学生或青少年,其范围比较广泛,并没有明确、清晰的界定范围。

正如毛泽东同志所言,青年人是社会发展、进步、成长的希望,他们属于祖国的花朵,只有对他们用心地栽培才能有所收获。

只是应如何栽培青年人呢?作为一名高中心理教师,能做的就是尽自己最大的努力为学生服务,让他们更健康快乐地成长。

俗话说:“理论联系实际”,只有将理论运用于生活,理论才会有所价值,生活效率才会提升。

因此,从理论方面了解青少年是非常有必要的。

对青少年而言,最重要的生活场所是学校与家庭,生活中的重要他人是父母、教师与同伴,但是他们是尴尬的——因为他们不再是儿童,想法与做法都有所成熟;他们也不属于成人,想法与做法又有所幼稚。

这就是个体心理发展的“断乳期”,有挣扎,有不舍,以及各种矛盾的心理。

在学校个案咨询中,青少年面对的问题主要是与他人的人际交往问题或困惑。

因此,这时对他们而言同伴是重要的,也是必不可少的。

为帮助青少年更好地应对生活中的人际交往困惑,需对青少年的同伴交往有所了解与认识。

一、同伴同伴是指行为复杂程度相似的两个或两个以上的人(Lewis & Rosenblum,1975),或具有相同认知能力的两人或多人(Foot et al, 1990)。

青少年同伴友谊的发展特点及作用

u o si oa 9 9 P re se ,1 9 a ,这 不 可 的 一对 一 的情 感 联 系 ( uo si H z,18 ;心 理 学 B k w k & H z ,1 8 ; ak r& A h r 9 3 ) B kwk & oa 99)

大辞典 ( 朱智贤,18 ) 99 把同伴友谊定义为建立在利益一致 避免地造成 了对两者评价 的混淆 。近几年来 ,研究者提

4 中小 学心理健康教 育 20 ( _ )g 6 0 F 月 19 芈 1 1

学术 空 间 ■

区分 都 是基 于对 同伴 接 纳 和友 谊 的 理解 而 提 出 的 。 二 、同 伴友 谊 的发 展 特 发 展 . ( os rvln “ a k ” , h ra i srvln ‘a s 。确 b y ae i p cs w ees r ae i ' i ”) t g lt pr

亲子、同伴依恋对中学生积极社会适应的影响

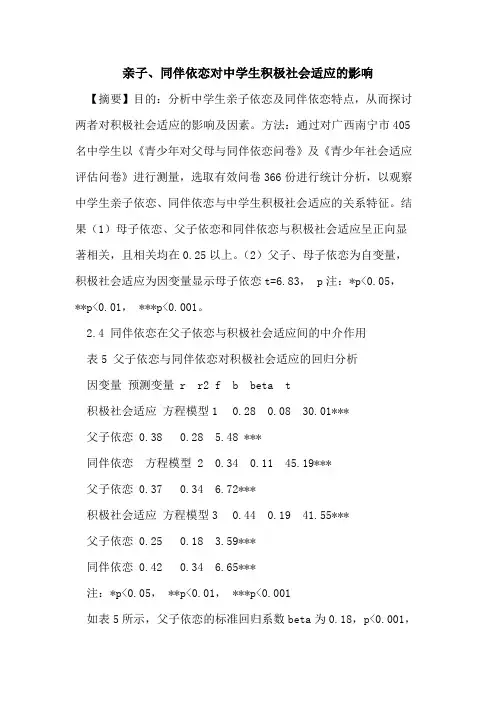

亲子、同伴依恋对中学生积极社会适应的影响【摘要】目的:分析中学生亲子依恋及同伴依恋特点,从而探讨两者对积极社会适应的影响及因素。

方法:通过对广西南宁市405名中学生以《青少年对父母与同伴依恋问卷》及《青少年社会适应评估问卷》进行测量,选取有效问卷366份进行统计分析,以观察中学生亲子依恋、同伴依恋与中学生积极社会适应的关系特征。

结果(1)母子依恋、父子依恋和同伴依恋与积极社会适应呈正向显著相关,且相关均在0.25以上。

(2)父子、母子依恋为自变量,积极社会适应为因变量显示母子依恋t=6.83, p注:*p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001。

2.4 同伴依恋在父子依恋与积极社会适应间的中介作用表5 父子依恋与同伴依恋对积极社会适应的回归分析因变量预测变量 r r2 f b beta t积极社会适应方程模型1 0.28 0.08 30.01***父子依恋 0.38 0.28 5.48 ***同伴依恋方程模型 2 0.34 0.11 45.19***父子依恋 0.37 0.34 6.72***积极社会适应方程模型3 0.44 0.19 41.55***父子依恋 0.25 0.18 3.59***同伴依恋 0.42 0.34 6.65***注:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001如表5所示,父子依恋的标准回归系数beta为0.18,p<0.001,检验结果显著;同伴依恋标准回归系数beta为0.34,p<0.001,检验结果显著;根据baron 和kenny 定义的部分中介过程[5],同伴依恋在父子依恋与积极社会适应间起了部分中介作用。

父子依恋、同伴依恋对积极社会适应的示意图如图2所示。

3讨论3.1中学生亲子和同伴依恋的特点及因素分析本研究显示,中学生与父亲、母亲、同伴的依恋关系不同,同伴依恋程度最高,次高的是母子依恋,最低的是父子依恋。

中学生的学校人际关系特点及其与社会适应的关系-最新教育文档

中学生的学校人际关系特点及其与社会适应的关系分类号:B8491、问题提出中学生的学校人际关系指中学生在学校生活中通过与其他个体的交流、互动建立起来的情感联系。

从交往对象来看,中学生学校人际关系主要包括师生关系和同伴关系,它们与家庭环境中的亲子关系等共同构成了中学生社会关系网络的主要成分,同时也是中学生心理支持系统的主要动力来源。

学校人际关系的亲密、稳定有益于中学生的心理健康和社会适应,而学校人际交往中的冲突和障碍则常与中学生的心理和行为问题伴随发生。

已有的研究多从师生关系和同伴关系两个方面分别探讨学校人际关系在中学生个体成长中的作用。

师生之间的相互支持和亲密对学生学业成绩的提高、良好个性品质和社会适应能力的培养具有积极作用;相反,师生冲突使学生容易产生孤独感和对学习的消极态度,表现出退缩、攻击等问题行为。

相较于师生关系,中学生的同伴关系具有更加自由、平等、主动的特点。

他们在同伴群体中获得认可、修正自我评价,在友谊关系中进行亲密交流和自我暴露,这是青少年社会化过程的重要环节,同伴群体的不良影响和友谊功能的缺失可能导致青少年的焦虑情绪和孤独感,并引发攻击、吸烟等偏差行为。

从前人的研究中可以看出,师生关系和同伴关系对中学生的心理成长有着各自不同的重要意义,但是作为学校环境中的主要变量,二者又有一些共同的影响因素。

在中学生社会性发展的过程中,这两种关系常常交织在一起、协调发挥作用,单独从师生关系或同伴关系的角度很难全面了解中学生在学校环境中的人际交往和适应状况。

人们已经知道师生关系与同伴关系都随中学生年级的升高而变化,表现出一定的性别差异,而且受到教师教学管理行为的影响,但是鲜有研究从学校类型(重点校与非重点校)的角度关注学校氛围对中学生学校人际关系发展的影响。

同时,中学生的师生关系和友谊质量是其社会适应性在人际交往领域的具体表现,学校人际关系与中学生社会融合以及自我同一性发展的关系也值得探讨。

另外,在国内的相关研究中,大样本研究偏少,取样相对集中,研究的推广效度有待提高。

初中生同伴关系的特点

初中生同伴关系的特点初中生同伴关系的特点是多元化、互助性强、情感交流频繁、价值观多元、存在竞争和矛盾。

一、多元化初中生同伴关系的特点之一是多元化。

初中生同伴关系形成于学校这个特定的社会环境中,学生来自不同的家庭背景、文化背景和生活习惯,具有各种各样的兴趣爱好和特长。

因此,同伴关系的形成涉及多个维度,如年龄、性别、兴趣爱好等。

初中生之间会因为共同的兴趣爱好而结成朋友,也会因为不同的价值观和生活方式而形成不同的圈子。

这种多元化的同伴关系使得初中生能够接触到不同的思想和观点,丰富了他们的社交经验。

二、互助性强初中生同伴关系的特点之二是互助性强。

在这一阶段,同伴之间的互助和支持成为他们成长发展的重要因素。

初中生同伴关系中存在着相互倾诉、相互支持的情感交流,同伴之间会互相帮助解决问题,共同应对学业、情感和生活上的困难。

同伴之间的互助不仅能够帮助他们更好地适应学校生活,还能够促进他们的自我认同和自尊心的发展。

三、情感交流频繁初中生同伴关系的特点之三是情感交流频繁。

初中生正处于身心发展的关键时期,情感的表达和交流对他们来说尤为重要。

同伴关系提供了一个情感表达和分享的平台,同伴之间会分享彼此的喜怒哀乐,共同经历成长的喜悦和困惑。

他们会通过言语、肢体语言和行为来表达情感,互相倾听和理解。

这种频繁的情感交流能够帮助初中生更好地认识自己和他人,培养良好的情感管理能力。

四、价值观多元初中生同伴关系的特点之四是价值观多元。

初中是一个个体意识形成和自我认同建立的重要阶段,同伴关系对初中生的价值观产生重要影响。

由于同伴关系涉及多个维度,初中生所处的同伴圈子中可能存在不同的价值观和行为规范。

他们会受到同伴的言行影响,从而形成自己的价值观。

同伴关系的多元化使得初中生能够接触到不同的思想和观点,培养开放包容的思维方式,提高他们的社会适应能力。

五、存在竞争和矛盾初中生同伴关系的特点之五是存在竞争和矛盾。

在同伴关系中,初中生之间会存在着竞争和矛盾。

中学生的同伴关系与教育

中学生的同伴关系与教育在当今社会,中学生的同伴关系变得越来越重要。

同伴关系不仅对他们的情感发展有着重要的影响,而且对他们的学习和未来也有着深远的影响。

教育者越来越认识到同伴关系在中学生教育中的重要性,因此,探讨如何利用同伴关系进行教育具有重要的意义。

同伴关系对中学生的情感发展有着重要的影响。

在青春期,中学生面临着许多情感上的挑战,如自我认同、情绪波动等。

同伴关系可以为他们提供一个安全的环境,让他们表达自己的感受和想法。

通过与同龄人的互动,他们可以更好地了解自己,探索自己的价值观和兴趣爱好。

同时,良好的同伴关系还可以帮助中学生建立自信心和自尊心,增强他们的情感稳定性。

同伴关系对中学生的学习也有着重要的影响。

在中学阶段,学生的学习成绩不仅受到个体能力的影响,还受到同伴关系的影响。

良好的同伴关系可以激发学生的学习动力和积极性,提高他们的学习效率和学习成绩。

相反,不良的同伴关系可能会阻碍学生的学习进程,甚至导致学业失败。

因此,教育者应该学生的同伴关系,鼓励他们与同龄人一起学习、互相帮助。

同伴关系对中学生的未来发展也有着重要的影响。

在青春期,中学生面临着人生的重要转折点,他们需要做出决定自己未来的方向。

同伴关系可以为他们提供参考和帮助,让他们更好地了解自己的兴趣和能力。

良好的同伴关系还可以为中学生提供支持和鼓励,帮助他们克服困难和挑战,实现自己的梦想。

同伴关系在中学生教育中具有重要的作用。

教育者应该学生的同伴关系,鼓励他们建立良好的人际关系,促进他们的情感发展、学习和未来发展。

教育者还应该为学生提供适当的指导和支持,帮助他们建立正确的价值观和人生观。

通过这些措施,我们可以更好地促进中学生的健康成长和发展。

在探讨青少年的成长过程中,社会支持系统和同伴关系是两个至关重要的方面。

它们不仅影响着中学生的心理健康和社交能力,还对其学业发展产生着深远的影响。

本文将围绕这两个关键词,阐述其相关定义、相互作用以及为中学生提供的建议。

中学生同伴关系的特点及影响因素

中学生同伴关系的特点及影响因素

中学生同伴关系的特是:

1.平等性。

同龄人之间或心理发展水平相当的个体之间在交往中建立和发展起

来的一种人际关系。

2.多层面、多层次的的系统。

其中同伴拒绝和同伴接纳和友谊作为这一系统中

的两种重要同伴关系。

3.影响青少年的自我表现、自我意识、心理健康、学业水平等。

中学生同伴关系的影响因素是:

4.家庭环境。

家庭环境中存在的一些问题,如单亲家庭、家庭暴力或其他不稳

定的家庭环境,也可能会对孩子的同伴关系产生负面影响。

5.学校环境。

学校的文化氛围、课程设置、教师的教育方式等因素都可能影响

到孩子的同伴关系。

6.社交媒体的广泛应用。

社交媒体虽然可以让孩子更容易认识新的朋友,但也

可能会让他们过于依赖虚拟世界,忽视现实世界中的人际关系。

浅析中学生同伴交往的特点及相应辅导策略

浅析中学生同伴交往的特点及相应辅导策略中学生同伴交往的特点:进入中学阶段,青少年的人际关系发生了明显的变化,他们对父母和教师的心理和情感依赖日益减少,而对与同伴建立良好的人际关系的依赖却在增强。

同伴交往成为中学生人际交往的主体,是其身心健康发展及顺利社会化的基本要素。

然而,在传统和重功利的价值取向支配下,承担着向高等学校输送人才的中学教育,实质上往往以应试为目标,以学科为中心,将学生禁锢在“书山题海”忽视学生的体验和感悟,忽视课堂上同学交互作用所具有的教育功能,没有把交往教育当成一项重要的实验课题摆在应有的位置上,却一直把让学生掌握知识作为压倒一切的首要任务。

家长们囿于社会现实,往往急功近利,也把关注的目光更多地投向了孩子智力的开发、知识的量化,导致家庭教育的“学校化”倾向。

这一切造成了中学生同伴交往生活的缺失,因此,加强中学生的同伴交往教育已势在必行。

中学生的交友范围主要在校内,多数在本班;“相互帮助”是交友的主要目的;“坦诚、宽容”是交友的主流态度;积极解决人际矛盾的仅占51%;交往成败对学生影响较大;课外交往频率不高;多数人喜欢同6人以上的人交朋友;能比较积极、主动地交友;友谊持续时间长;与异性交往的积极主动性一般;交友的年龄选择上倾向于同岁或相差1至2岁;“志趣相同”是择友的主要标准;人品好坏是同伴交往(包括异性交往)成败的主要原因;“日常接触”是交往的主要方式;“在需要时有人帮助”是异性交往的主要动机。

学生同伴交往相应辅导策略:1.学校领导、班主任、心理教师和课任教师多方位、多渠道的加强学生的心理健康教育。

2.设立专门的心理健康教育领导班子。

成立学校心理咨询室,保障学校心理健康教育的深入开展;培养一支具有一定专业知识,并勤于钻研,乐于奉献的师资队伍;把心理健康教育统整在各科教学中,全方位开展心理健康教育。

3.积极开展丰富多彩心理健康教育活动。

开设心理课,确保心理健康教育活动有序开展,六年级开设心理拓展课《情商体验课》,每年健康月开展《青春期保护》讲座;七年级开设心理课,保证每周一课时;八年级开展团体亲子活动。

初中生同伴关系的特点研究

2、情感紧密

初中生同伴之间的情感比较紧密,他们开始注重彼此之间的情感交流和心理依 赖。在同伴关系中,他们更注重对方的感受和需求,以及彼此之间的信任和互 动。

3、一定的群体性

初中生的同伴关系具有一定的群体性。他们开始形成自己的小团体,如学习小 组、兴趣小组等。这些小团体中的同伴之间有着相似的兴趣爱好和目标,经常 一起参加各种活动。

二、研究方法

本研究采用问卷调查法,选取某高中学校的学生为研究对象,采用自编的同伴 关系问卷进行调查。问卷内容包括同伴关系的满意度、同伴的支持和影响、同 伴之间的沟通和信任等方面。同时,我们还收集了被试的基本信息,包括性别、 年龄、家庭背景等。

三、研究结果

1、同伴关系的满意度

调查结果显示,大部分高中生对同伴关系的满意度较高,认为自己与同学之间 的关系比较友好。同时,他们也反映了一些问题,如部分同学之间的矛盾和冲 突,以及对某些同学的不信任等。这些问题的存在提示我们需要和解决学生之 间的矛盾和不信任,以促进同伴关系的和谐发展。

初中生应该增强自己的沟通技巧,学会与人建立良好的关系。他们可以通过多 参加社交活动、主动与同学交流等方式来提高自己的沟通技巧。同时,家长和 老师也可以通过提供支持和指导来帮助学生提高沟通技巧。

2、注重情感交流

在同伴关系中,情感交流是非常重要的。初中生应该注重与同学之间的情感交 流,了解彼此的需求和感受。同时,家长和老师也应该学生的情感需求,提供 必要的支持和帮助。

3、培养团队合作精神

团队合作精神是改善初中生同伴关系的一个有效途径。学校可以通过组织各种 团队活动来培养学生的团队合作精神,如运动会、文艺汇演等。这些活动可以 帮助学生了解彼此的长处和短处,从而更好地建立合作关系。

4、增强家庭支持

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

依恋焦虑 1179 0140 3113 0156 1175 0135 2182 0144 376196 333 依恋回避 1155 0136 1169 0139 2185 0148 2186 0148 428146 333 注 : 333表示 p < 01001 ,33表示 p < 0101 , 3 表示 p < 0105 ,下同 .

试在依恋焦虑和依恋回避维度的均分用 K 分类快 速聚类 。将被试分为 4 类 ( p < 0100) : 安全型 , 依恋 焦虑和依恋回避水平均较低 ; 专注型 , 依恋焦虑较 高 ,依恋回避较低 ; 回避型 ,依恋焦虑较低 ,依恋回避 较高 ; 恐惧型 ,依恋焦虑和依恋回避均较高 。它们在 被试 中 的 比 例 分 别 为 3415 % 、 2318 % 、 2211 % 和

2009 年

心理发展与教育

第3期

于初二 、 高一和高二 ,初二显著低于高一 。

31211 不同同伴依恋类型中学生交往目标 、 友谊质

量的比较 分别以交往目标 、 友谊质量为因变量 ,依恋类型 为自变量 ,作单因素多元方差分析 。以交往目标为 因变量的结果表明 ( 表 4 ) , 依恋类型主效应显著 ,

3 基金项目 : 教育部人文社科重点研究基地重大项目 (05JJDX Lx001) . 通讯作者 : 邹泓 ,北京师范大学发展心理研究所教授 . E2mail : hon94-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

摘 要 :以 593 名初高中学生为被试 ,用问卷法考察中学生同伴依恋的特点 ,并探讨同伴依恋与交往目标 、 友谊质量 的关系 。结果表明 : (1) 中学生同伴依恋可分为安全型 、 专注型 、 回避型和恐惧型 ,它们在中学生群体中的比例分别 为 3415 % 、 2318 % 、 2211 %和 1916 % ; (2) 中学生同伴依恋的年级 、 性别差异显著 : 依恋焦虑初二显著高于高一 ,依恋 回避初一显著高于初二 、 高一和高二 ; 男生依恋焦虑显著低于女生 ,依恋回避显著高于女生 ; ( 3) 不同依恋类型中学 生交往目标 、 友谊质量差异显著 ; (4) 交往目标中的帮助与支持 、 亲密性在同伴依恋和总体友谊质量关系中起部分 中介作用 。 关键词 : 同伴依恋 ; 交往目标 ; 友谊质量 ; 中学生

1 问题提出

早期依恋研究主要探讨亲子依恋 ; 上世纪 80 年 [1 ] 代末以来 ,随着生命全程依恋观和多重依恋说 的兴 起 ,学者们日益关注个体与其他重要他人的依恋关 系。同伴依恋作为个体和朋友间的情感联结 ,强调互 惠、 平等 ,相互提供安全基地 ,满足亲密感需要。青春 期阶段的中学生 ,自我意识高涨 ,反抗心理强 ,力图在 情感、 行为和观点上与父母分离 ; 同时 ,生理和心理急 剧变化带来的诸多困惑与不安全感 ,又促使他们积极 寻求亲密依恋关系。良好的同伴依恋恰好满足了青 少年安全感、 归属与爱及尊重等需要。Guardia 发现 良好的同伴依恋还可能促使个体早期不安全依恋风 格的改变 ,并指导其师生依恋、 婚恋依恋等关系的建 立。其他研究也表明 ,进入青少年期 ,个体将依恋对 象由父母转向同伴 ,如果此阶段没有建立良好的同 伴依恋关系 ,个体将体验到强烈的孤独感 ,并可能导 致日后心理障碍、 适应不良和犯罪等。 友谊质量描述的是友谊关系的状态 , 既指友谊 [4 ] 特征 ,也是对友谊的评价 。元分析结果显示 ,学前 [5 ] 期到青少年早期 ,依恋对友谊平均效应值为 0124 。 安全型依恋个体交往主动 、 合作 ,更愿意保持亲密关 系 ; 非安全依恋个体 ,对与朋友共同应对困难缺乏信

采用邹泓

[13 ]

修订的青少年友谊质量问卷 ,包括

38 道题 ,5 个维度 ,即信任与支持 、 陪伴与娱乐 、 肯定

价值 、 亲密袒露与交流以及冲突与背叛 。请被试牢 记参照的是自己与最要好朋友的真实交往情况 , 在

5 点量表上作答 ,从 “完全不符合” 到 “完全符合” ,依

次记 1~5 分 , 对冲突与背叛维度的项目反向计分 , 总体友谊质量等于各维度得分之和 。原问卷克伦巴 赫 α系数在 0167~0188 之间 ,本研究中各维度克伦 巴赫 α系数在 0183~0191 之间 。

213 研究程序

2 研究方法

211 被试

以班级为单位在课堂上团体施测 , 由心理学专 业研究生任主试 。回收问卷 , 检查 、 剔除无效问卷 , 采用 Amos510 和 SPSS1310 进行数据处理和分析 。

选取北京市两所普通中学的初一、 初二和高一 、 高二学生为被试 ,剔除无效问卷后 ,有效被试共 593 名 ,被试基本情况如表 1 所示 。

21213 友谊质量问卷

。基于以上研究发现 , 本研究认为 ,

同伴依恋可能对友谊质量有直接影响 , 但该影响还 可能通过青少年的社会交往目标而发生 , 交往目标 在同伴依恋与友谊质量之间可能起中介作用 。 良好的同伴依恋 、 较高的友谊质量能为青少年 提供必要的支持和鼓励 ,满足其情感需要 。这对 “计 划生育” 基本国策下中国的独生子女青少年而言 ,意 义尤其重大 。目前 , 针对中学生同伴依恋的实证研 究报告为数不多 , 因此本研究拟考察中学生同伴依 恋的特点 ,并探讨同伴依恋对友谊质量的影响 ,同时 考察社会交往目标在其中的中介作用 , 从而为改善 中学生同伴关系 、 促进其心理健康提供科学依据 。

[3 ] [2 ]

心 ,和朋友冲突高

[6 ]

。但是 , 研究也发现 , 不同依恋

[7 ]

风格青少年的亲密友谊无显著差异 ; 依恋仅与友 [8 ] 谊质量部分维度相关 , 两者关系并不稳定 。研究 结论的不一致 ,既可能与测量工具 、 研究对象不同有 关 ,还可能与其他因素在依恋和友谊关系中产生调 节或中介效应存在一定联系 。目前 , 鲜有研究考察 依恋和友谊质量的机制问题 ,因此有学者提出 ,两者 [9 ] 关系的机制探讨应是后续研究的重要内容 。 以往研究表明 , 青少年的友谊质量受其社会交 [10~11 ] 往目标 、 情绪管理 、 自我表露等因素影响 。在 这些因素中 ,交往目标作为个体重要的社会认知因 素 ,日益引起国内外学者的关注 。研究发现 ,社会交 往中 ,儿童首先会评估同伴交往的情境 ,确定交往目 标 ,然 后 产 生 相 应 策 略 及 行 为 , 进 而 影 响 交 往 结 [10~12 ] 果 。例如 ,关系型和退缩型目标定向的儿童比 支配型目标定向的儿童更多选择亲社会交往策略及 行为 ,而后者比前两者更多选择敌意性 、 破坏性交往 策略 、 行为 ,最后导致不同交往目标的儿童在好朋友 [10~13 ] 数量及友谊质量上均出现差异 。研究还表明 , 依恋是交往目标强有力的预测因素 。依恋焦虑个体 亲密性需要更强 ,寻求更多情感支持 ; 依恋回避个体 倾向于保持人际距离 , 即使需要 , 也选择工具性支 [14 ] 持 ,不愿谈及任何情感需要 。不同依恋风格个体

1916 % 。4 个类别的 F 检验结果和人数分布见表 2 。

表2 中学生同伴依恋的聚类分析

类型

1 ( n = 205) 2 ( n = 141) 3 ( n = 131) 4 ( n = 116)

M SD M SD M SD M SD F

本研究首先以亲密关系体验问卷 ( Experiences in [16 ] [17 ] Close Relationship , ECR ) 及其修订版 中的项目 为原始题库 。抽取 200 名中学生预测后 , 删除区分 度低 、 交叉载荷高的项目 ,保留 26 个项目 ,包括依恋 焦虑和依恋回避两个分量表 。原问卷采用 7 级计 分 ,从 “非常不赞成” 到 “非常赞成” ,依次记 1~7 分 ; 本研究中 , 记分方法改为 “完全不符合” 到 “完全符 合” ,依次计作 1~5 分 , 分数越高 , 表明个体依恋焦 虑和依恋回避倾向越强 。对正式施测数据作验证性 2 因素 分 析 : χ Πdf = 2156 , GFI = 0189 , TLI = 0188 ,

2009 年

心理发展与教育 中图分类号 :B84412 文献标识码 :A

第3期

文章编号 :100124918 (2009) 0320032238

中学生同伴依恋的特点及其与友谊质量的关系 : 3 社会交往目标的中介作用

李小青

1 ,2

邹 泓 刘 艳 杨 颖

1

1

1

( 1. 北京师范大学发展心理研究所 ,北京 100875 ; 2. 香港中文大学教育心理系 ,香港)

李小青 邹 泓 刘 艳等 : 中学生同伴依恋的特点及其与友谊质量的关系 : 社会交往目标的中介作用

在社会交往过程中追求不同目标 , 专注型依恋大学 生对受人喜欢 、 获得认可需求更强 ; 恐惧型个体最愿 意支持同伴

[15 ]

“完全符合” ,依次记 1~5 分 。各维度克伦巴赫 α系 数在 0161~0183 之间 。本研究对该问卷再次修订 , 删除区分度低及难以解释的项目 ,形成 35 个项目的 问卷 ,克伦巴赫 α系数在 0173~0188 之间 。

间 ,各维度克伦巴赫 α系数为 0189 和 0186 。

21212 中学生交往目标问卷

原问卷由 Jarvinen 和 Nicholls

[18 ]

编制 , 邹泓

[13 ]

对

其进行修订 ,形成 39 个项目的问卷 ,包括 6 个维度 , 即帮助与支持 、 领导地位 、 受欢迎性 、 支配性 、 亲密性 和回避性 。采用自陈量表形式 , 从 “完全不符合” 到

31112 中学生同伴依恋的年级 、 性别差异

以同伴依恋为因变量 ,作 4 ( 年级) × 2 ( 性别 ) 多 元方差分析 , 结果显示 , 年级主效应显著 , F (6 ,1168) =