青少年同伴依恋量表的特点与发展..

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨1. 引言1.1 研究背景青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系是一个备受关注的研究领域。

青少年时期是个体自我认知和社会发展的关键时期,同伴关系在这一阶段对个体的心理健康和社会适应能力具有重要影响。

同伴自我表露作为同伴关系中的重要一环,能够反映青少年个体对自我及他人的认知和表达能力,对个体在同伴群体中的地位和影响力起着至关重要的作用。

父母作为最早的依恋对象,在青少年时期依然对个体的心理发展起着重要作用。

父母依恋的安全性与个体的社会适应能力、自我认知以及人际交往关系密切相关。

研究青少年同伴自我表露与父母依恋之间的关系,不仅有助于深入理解青少年心理发展的机制,还能为青少年的心理干预与辅导提供新的理论基础和实践指导。

近年来,随着心理学和教育学研究的深入,对青少年同伴自我表露及其与父母依恋的关系的探讨日益深入和广泛。

在理论和实证研究方面仍存在诸多问题和争议,需要进一步深入探讨和研究。

1.2 研究目的本研究旨在探讨青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋之间的关系。

通过对青少年同伴间的自我表露行为进行深入分析,我们希望能够揭示其背后的心理机制和影响因素。

我们还将探讨父母依恋对青少年同伴自我表露的影响,以及不同类型的父母依恋对自我表露的具体影响程度。

通过对这些问题的研究,我们可以更好地了解青少年自我表露行为的形成和发展规律,为提升青少年的人际交往能力和心理健康水平提供理论依据和实践指导。

本研究还将探讨父母依恋与同伴自我表露之间的关系,以及其他可能影响同伴自我表露的因素,从而全面分析青少年自我表露行为的多维度影响因素。

希望通过本研究的探讨,能够为青少年的成长和发展提供更深入的认识和帮助。

2. 正文2.1 青少年同伴自我表露的基本特征1. 自我揭露的程度:青少年在同伴关系中的自我揭露程度会受到多种因素的影响,例如个人性格特征、同伴关系的亲密程度以及社会文化背景等。

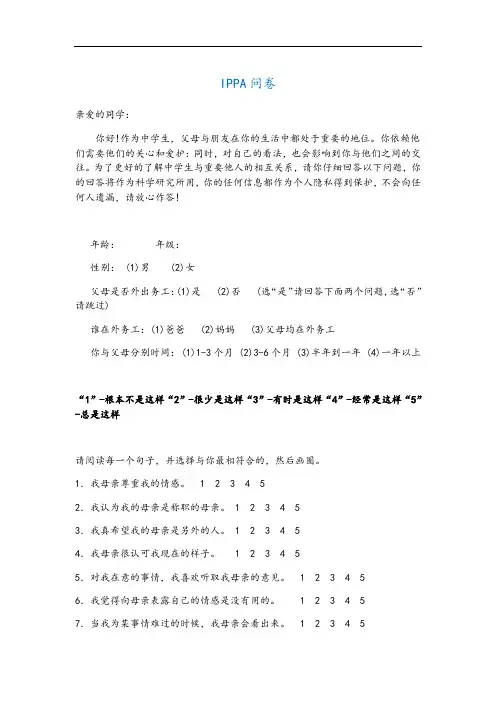

IPPA父母与同伴依恋量表11380字-3套题每套25题

IPPA问卷亲爱的同学:你好!作为中学生,父母与朋友在你的生活中都处于重要的地位。

你依赖他们需要他们的关心和爱护:同时,对自己的看法,也会影响到你与他们之间的交往。

为了更好的了解中学生与重要他人的相互关系,请你仔细回答以下问题,你的回答将作为科学研究所用,你的任何信息都作为个人隐私得到保护,不会向任何人遗漏,请放心作答!年龄:年级:性别: (1)男 (2)女父母是否外出务工:(1)是 (2)否 (选“是”请回答下面两个问题,选“否”请跳过)谁在外务工:(1)爸爸 (2)妈妈 (3)父母均在外务工你与父母分别时间: (1)1-3个月 (2)3-6个月 (3)半年到一年 (4)一年以上“1”-根本不是这样“2”-很少是这样“3”-有时是这样“4”-经常是这样“5”-总是这样请阅读每一个句子,并选择与你最相符合的,然后画圈。

1.我母亲尊重我的情感。

1 2 3 4 52.我认为我的母亲是称职的母亲。

1 2 3 4 53.我真希望我的母亲是另外的人。

1 2 3 4 54.我母亲很认可我现在的样子。

1 2 3 4 55.对我在意的事情,我喜欢听取我母亲的意见。

1 2 3 4 56.我觉得向母亲表露自己的情感是没有用的。

1 2 3 4 57.当我为某事情难过的时候,我母亲会看出来。

1 2 3 4 58.与母亲讨论我的困扰另我感到很羞耻,很愚蠢。

1 2 3 4 59.母亲对我期望太高。

1 2 3 4 510.我很容易为母亲感到难过。

1 2 3 4 511.我有很多不开心,但母亲知道的很少。

1 2 3 4 512.当讨论事情的时候,母亲会很在乎我的观点。

1 2 3 4 513.我母亲信任我的判断。

1 2 3 4 514.我母亲有她自己的烦恼,所以我不会拿自己的烦恼去烦她。

1 2 3 4 5 15.我母亲帮助我更好的了解自己。

1 2 3 4 516.我把自己的烦恼告诉我的母亲。

1 2 3 4 517.我很生气我母亲。

青少年亲子依恋、同伴依恋与学业成绩的关系

青少年亲子依恋、同伴依恋与学业成绩的关系作者:周细兰来源:《学周刊》2019年第06期摘要:本研究主要采用问卷调查法,以“青少年依恋问卷”为测量工具对983名中学生进行施测,探讨青少年亲子依恋、同伴依恋与学业成绩的关系。

结果发现:(1)青少年父亲依恋、母亲依恋、同伴依恋与学业成绩呈显著正相关,说明青少年的依恋水平越好,其学业成绩就越好。

(2)父亲依恋、母亲依恋能显著预测学业成绩,而同伴依恋对学业成绩的预测作用不显著。

关键词:青少年;亲子依恋;同伴依恋;学业成绩中图分类号:G63 文献标识码:A 文章编号:1673-9132(2019)06-0188-02DOI:10.16657/ki.issn1673-9132.2019.06.124一、问题提出目前就青少年依恋对学业成绩的影响研究相对较少。

同时,已有研究中对青少年依恋的测量工具较为混乱,信效度不高;对于如何界定学生的学业成绩也存在一定的争议。

本研究旨在采用信效度较高的测量方法对青少年的依恋水平及学业成绩进行界定,系统探讨青少年亲子依恋、同伴依恋与学业成绩的关系,为后期制定相应的教育方案提供理论依据,以期改善青少年的依恋水平,从而达到提高青少年学业成绩的目的,促进青少年健全发展。

二、研究方法(一)研究对象采用分层取样的方法,选取我校七、八、高一、高二四个年段学生,共发放问卷1200份,回收问卷1108份,回收率92.3%;剔除无效问卷后,最终有效问卷983份,有效率为88.7%。

(二)研究工具1.青少年依恋问卷。

青少年依恋问卷(IPPA),共包括3个分问卷,对父亲、母亲和同伴分别进行评定。

每个分问卷包括25个项目,3个维度:信任、沟通、疏离。

2.学业成绩测量。

经查阅大量文献[1][2][3],可知学生学业成绩的测量都以月考、期中、期末等大型考试中的语文、数学、英语三科的总分加权平均,即可当做学生的学业成绩。

本调查中也采取相同的学业成绩认定方法,以七、八、高一、高二四个年段于同一时间测试的第一次月考成绩为参照标准。

青少年同伴依恋量表的特点与发展

伴进行了区分 (前面提到最好朋友的关系才代表了依恋关系)

The most widely used instrument to specifically measure attachment related aspects of peer relationships in adolescence is the Inventory of Parental and Peer Attachment (IPPA) (Armsden and Greenberg, 1987). 最常使用的是IPPA

literature.

二阶因素模型也得到了三个一阶因素(安全型,焦虑/矛盾,回避)所包含的单一友谊依恋因素的支持

The AFAS subscales were found to be appropriately reliable and demonstrated appropriate convergent and discriminant validity when compared to measures of attachment styles (the Relationship Questionnaire) and parental and peer group attachment (the Inventory of Parent and Peer Attachment). AFAS子量表可信,具有良好的聚合效度和区分效度 Study Two reports a successful replication of the factor structure with an independent sample of

亲子、同伴依恋对中学生积极社会适应的影响

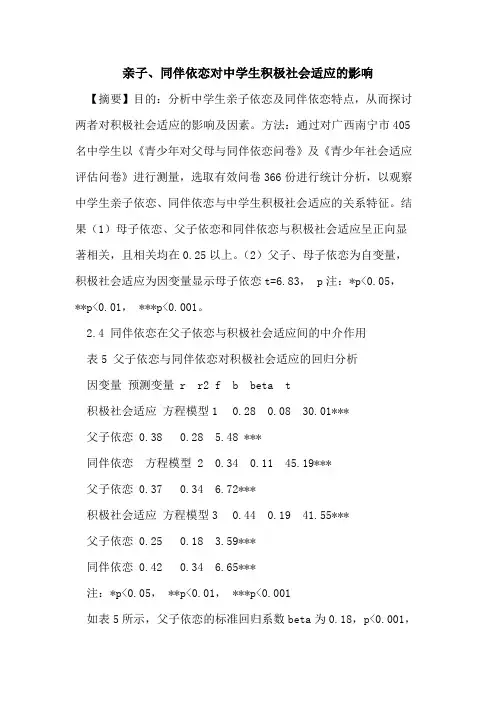

亲子、同伴依恋对中学生积极社会适应的影响【摘要】目的:分析中学生亲子依恋及同伴依恋特点,从而探讨两者对积极社会适应的影响及因素。

方法:通过对广西南宁市405名中学生以《青少年对父母与同伴依恋问卷》及《青少年社会适应评估问卷》进行测量,选取有效问卷366份进行统计分析,以观察中学生亲子依恋、同伴依恋与中学生积极社会适应的关系特征。

结果(1)母子依恋、父子依恋和同伴依恋与积极社会适应呈正向显著相关,且相关均在0.25以上。

(2)父子、母子依恋为自变量,积极社会适应为因变量显示母子依恋t=6.83, p注:*p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001。

2.4 同伴依恋在父子依恋与积极社会适应间的中介作用表5 父子依恋与同伴依恋对积极社会适应的回归分析因变量预测变量 r r2 f b beta t积极社会适应方程模型1 0.28 0.08 30.01***父子依恋 0.38 0.28 5.48 ***同伴依恋方程模型 2 0.34 0.11 45.19***父子依恋 0.37 0.34 6.72***积极社会适应方程模型3 0.44 0.19 41.55***父子依恋 0.25 0.18 3.59***同伴依恋 0.42 0.34 6.65***注:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001如表5所示,父子依恋的标准回归系数beta为0.18,p<0.001,检验结果显著;同伴依恋标准回归系数beta为0.34,p<0.001,检验结果显著;根据baron 和kenny 定义的部分中介过程[5],同伴依恋在父子依恋与积极社会适应间起了部分中介作用。

父子依恋、同伴依恋对积极社会适应的示意图如图2所示。

3讨论3.1中学生亲子和同伴依恋的特点及因素分析本研究显示,中学生与父亲、母亲、同伴的依恋关系不同,同伴依恋程度最高,次高的是母子依恋,最低的是父子依恋。

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨1. 引言1.1 研究背景青少年的自我表露在同伴关系中起着重要的作用,同时父母依恋也被认为是影响青少年自我表露的重要因素。

过去的研究表明,青少年在同伴关系中的自我表露特点受到父母依恋的影响,父母依恋与青少年同伴关系之间存在着密切的关联。

了解青少年同伴自我表露的基本特征以及父母依恋与之之间的关系对于促进青少年健康发展具有重要意义。

本文旨在探讨青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系,为未来研究和实践提供一定的参考和借鉴。

1.2 研究意义青少年同伴自我表露的研究对于了解青少年心理发展和社会交往具有重要意义。

青少年期是个体心理和社会行为发展的关键时期,同伴关系在这一阶段扮演着重要角色。

青少年同伴自我表露的基本特征及与父母依恋的关系,是当前心理学领域研究的热点之一。

父母依恋作为青少年心理发展中的重要因素,对其同伴关系和社会交往起到至关重要的影响。

深入探讨青少年同伴自我表露与父母依恋之间的关系,不仅可以帮助了解青少年心理健康和社会适应的机制,也有助于指导实际工作中对青少年心理健康的关注与干预措施的设计。

通过研究青少年同伴自我表露的基本特征及与父母依恋的关系,可以为未来的青少年心理健康教育和研究提供理论依据和实践指导。

本研究具有重要的理论和实践意义。

2. 正文2.1 青少年同伴自我表露的基本特征1. 直接性:青少年同伴自我表露通常是直接的,他们会直接表达自己的想法、感受和需求,而不会隐瞒或掩饰。

3. 开放性:青少年同伴自我表露通常是开放的,他们愿意与同伴分享自己的内心世界,包括自己的想法、疑虑、困惑等。

4. 互动性:青少年同伴自我表露是一种双向的互动过程,他们不仅会表达自己,还会倾听和理解同伴的表达,从而建立起更深层次的情感联系。

5. 多样性:青少年同伴自我表露形式多样,可以通过口头交流、书面文字、肢体语言等方式进行,具有一定的灵活性和多样性。

青少年同伴自我表露的基本特征在一定程度上反映了他们在同伴关系中的亲密程度、信任度和沟通能力,同时也对他们的心理健康和人际关系发展起着重要作用。

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨

青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系探讨1. 引言1.1 研究背景青少年同伴自我表露的基本特征及其与父母依恋的关系是当前心理学领域的热门研究课题之一。

青少年时期是个体心理发展的关键阶段,同伴关系对青少年的社会化和心理健康具有重要影响。

青少年同伴间的自我表露则是这种影响的重要表现之一。

青少年同伴自我表露的基本特征包括内容的真实性、频率和方式。

青少年在同伴关系中表现出的自我表露行为不仅体现了其个性特征和情感需求,还反映了其对同伴的信任和亲近程度。

父母依恋对青少年同伴自我表露的影响也备受关注,父母对青少年的依恋关系质量直接影响了青少年在同伴关系中的自我表露行为。

研究已经发现,父母依恋对青少年同伴自我表露的影响不仅体现在同伴关系中的表现,还涉及到青少年对自我认知和情绪调节能力的发展。

探讨父母依恋与青少年同伴自我表露之间的关系,不仅有助于理解青少年心理发展的机理,也为青少年心理健康问题的预防和干预提供了重要的理论依据。

【研究目的】是希望通过深入研究探讨父母依恋与青少年同伴自我表露的关系,为青少年心理健康的促进提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的是探讨青少年同伴自我表露的基本特征以及与父母依恋之间的关系。

通过研究,我们希望能够深入了解青少年在同伴互动中表现出的自我表露行为,揭示其中的规律和特点。

我们也希望能够探讨父母依恋对青少年同伴自我表露的影响,了解家庭环境对青少年自我表露的塑造作用。

通过对父母依恋与同伴自我表露之间的关系进行分析,我们可以为青少年的家庭教育提供更深入的建议和指导,促进青少年健康成长和社会适应能力的提升。

通过本研究对父母依恋、同伴自我表露及其关系的探讨,可以为未来的研究提供理论基础和实践指导,并为青少年教育和心理健康领域提供有益的启示和帮助。

2. 正文2.1 青少年同伴自我表露的基本特征青少年在同伴之间的自我表露主要表现为情感、想法、愿望以及个人经历等方面的分享。

他们会通过言语、行为或者书面方式向同伴展示自己的内心世界,以增进彼此之间的了解和信任。

中学生亲子依恋、同伴依恋发展特点调查分析

中学生亲子依恋、同伴依恋发展特点调查分析作者:邹筱清来源:《中小学心理健康教育》2018年第29期〔摘要〕进入青春期的少男少女随着身心的迅猛发展,其亲子关系、同伴关系均受到了挑战,为了了解中学生亲子依恋、同伴依恋的特点,为具体分析其如何影响学生的学业成绩做铺垫,我们采用了青少年依恋问卷(IPPA)对福建省莆田第二中学在校中学生(除毕业班外)进行施测。

结果:在性别差异上,男女生在母亲依恋上不存在显著性差异,而在父亲依恋上却差异显著;在年级差异上,中学生依恋质量在整个青春期发生了较大变化。

父母依恋质量呈先降后稳的趋势;同伴依恋呈持续上升的趋势;在生源地差异上,城镇和农村不同来源的中学生在依恋水平上不存在显著性差异,但城镇学生的依恋水平均高于农村学生;在父母亲学历差异上,父亲学历高低与青少年的亲子依恋有显著性差异,且呈正相关,而母亲学历的不同对青少年的依恋水平没有显著性差异。

〔关键词〕亲子依恋;同伴依恋;发展特点〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)29-0021-04一、研究背景和意义(一)研究背景1.青少年依恋的研究现状Bowlby认为依恋就是“个体与具有特殊意义的他人形成牢固的情感纽带的倾向。

” [1]同时,他还认为人类依恋在人“从出生到死亡都起着重要的作用”。

进入青春期后,青少年的生理迅速发育成熟,由此带来心理“暴风骤雨”般的变化,成人感、自我意识高涨,独立性增强,关注同伴交往,挑战权威。

几乎每个青少年都会思考“我是谁”“我为什么活着”“父母、朋友为什么不理解我”等问题,并执着地寻求问题的答案。

身心的迅猛发展给青春期学生在亲子关系、同伴关系方面带来了挑战。

2.亲子依恋的研究亲子依恋对于中学生而言是促进个体适应与发展的重要因素。

但在我们的咨询工作中,却经常会听到很多学生对自己父母的抱怨,如“我的父母不关心我”“我爸妈很爱管我的闲事”“父母简直不可理喻”等等。

青少年的同伴依恋与其互联网使用的关系

青少年的同伴依恋与其互联网使用的关系摘要青少年期同伴群体的支持逐渐超过了父母的影响。

青少年期同伴依恋在青少年认知、情感、人格以及行为的健康发展和社会适应中起着重要作用。

拥有亲密的同伴关系的青少年出现情感问题和行为问题的可能性更小,并拥有更健康的青少年期适应能力。

该研究采用同伴依恋量表、互联网服务使用状况量表以及青少年病理性互联网使用量表对405名中学生进行了问卷调查。

旨在探讨青少年同伴依恋与其互联网使用之间的天系。

结果表明:(1)同伴信任与社会和娱乐服务的使用偏好呈负相关,尽管都没有达到统计显著性;(2)同伴沟通可以正向预测青少年对信息、娱乐和社交服务的使用偏好,且都达到显著性水平;还可以通过互联网娱乐服务使用偏好间接预测PIU;(3)青少年与同伴的疏离程度可以正向预测青少年对社交服务的使用偏好,也可以直接正向预测PIU。

关键词同伴依恋,互联网使用,互联网服务使用偏好,青少年。

1问题提出随着互联网的飞速发展和普及,青少年的发展也不可避免地打上了互联网的烙印。

正处于生理成熟和心理转型期的青少年正成为互联网用户中的重要组成部分。

互联网成为青少年获取信息、结交朋友和娱乐休闲的重要方式。

但是,青少年在享受互联网给自己的生活和学习带来无限快乐和便捷的同时,也体验到互联网带来的巨大的冲击,互联网的负面影响日趋凸现。

不同心理特征的个体有不同的心理需求,对互联网上的不同内容产生偏好。

因此其互联网使用可能会呈现不同的特点。

相关研究表明个体的某些心理行为变量有可能使青少年更容易卷入“病理性互联网使用” (Pathological Internet Use,PIU)。

如神经质人格、孤独和抑郁等消极情绪㈣、缺乏社交能力及社会支持等。

但以往研究没有考虑到与个体有亲密情感联结的、对个体有重要影响的他人对其互联网使用可能产生的影响。

个体青少年期,同伴在青少年的认知、情感、人格以及行为的健康发展和社会适应中发挥日益重要的影响,是青少年满足社交需要、获得社会支持、安全感亲密感的重要来源。

人格、未来时间洞察力及同伴依恋对青少年冒险行为的影响的开题报告

人格、未来时间洞察力及同伴依恋对青少年冒险行为的影响的开题报告1. 研究背景青少年时期是个性、心理与行为发展的关键时期,其中冒险行为是青少年时期的常见行为之一。

冒险行为不仅包括体育竞技、旅游探险等积极的行为,也包括吸烟、酗酒、吸毒等消极的行为。

冒险行为在一定程度上可能会对青少年的身心健康、教育、社会适应等方面造成负面影响,如引起意外伤害、导致学习成绩下降、影响社会交往等。

因此,了解青少年冒险行为的发生机制,识别其影响因素,对促进青少年全面发展、提高其生活质量有重要意义。

人格、未来时间洞察力及同伴依恋是影响青少年冒险行为的三个重要因素。

其中,人格是指个体的稳定行为方式,包括个体的情感、行为和认知方面的特征,会影响其对冒险行为的诱惑和抵制能力。

未来时间洞察力是指个体对自己未来发展的认知和规划能力,能够预判出现冒险行为可能带来的负面后果,进而影响其行为选择。

同伴依恋是指个体对同龄人的依赖和认同程度,同伴依恋较强的青少年更容易受到同伴对冒险行为的影响而参与其中。

2. 研究目的本研究旨在探讨人格、未来时间洞察力及同伴依恋对青少年冒险行为的影响,并通过相关分析方法进行验证,进一步探讨这些因素在青少年冒险行为中的相对重要性,为青少年冒险行为的预防和干预提供理论依据。

3. 研究内容和方法本研究将通过问卷调查、实验研究等多种方式,对人格、未来时间洞察力及同伴依恋与青少年冒险行为的关系进行研究。

具体内容包括以下方面:(1)收集研究对象的基本信息,包括性别、年龄、家庭背景等。

(2)对人格、未来时间洞察力及同伴依恋进行测量,分别采用合适的评估工具,如自评量表、实验任务等。

(3)对青少年冒险行为进行测量,采用合适的评估工具,如青少年冒险行为问卷等。

(4)采用相关分析、线性回归分析等方法,探讨人格、未来时间洞察力及同伴依恋对青少年冒险行为的影响,进一步比较各个因素的相对重要性。

4. 研究意义本研究将有助于深入了解青少年冒险行为的影响因素,为青少年的生命安全、健康成长和社会适应提供科学依据。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Study One reports the results of exploratory and confirmatory factor analyses with a sample of 490

adolescents aged 13 to 19 years. 研究一报告了探索性和验证性因素分析的结果 A second-order factor model was supported with a single friendship attachment factor underlying three first order factors (Secure, Anxious /Ambivalent, Avoidant) similar to those reported in the broader attachment

787 adolescents.Further research evaluating the predictive utility ofthe AFAS is recommended.

研究二使用了独立样本复制了研究一。 建议做进一步研究来评估AFAS的预测效用。

Introduction

By adolescence individuals spend more time with their friends than their parents, their friends become the prime source of intimacy and disclosure, and intimate friends become a major source of social and emotional support (Furman and Bierman, 1984; Hazan and Zeifman, 1994;Wilkinson, 2004). 青少年时期,个体更多地和朋友待在一起,朋友是其亲密关系,获取信息最主要的来源,亲密朋友 成为了他们最主要的情感和社会支持者 There is general agreement that a close relationship with a ‘best’ friend in adolescence can take on characteristics of an attachment relationship (Furman, 1996; Miller and Hoicowitz, 2004). 普遍认为青春期和最好朋友的亲密关系具有依恋关系的特点

The vast majority of adolescents have at least one close friend that can be described as

their best friend, although those nominated as close friends can cse this also represents the distinction between ‘best’ friends and ‘peers’. 区分一对一的友谊和小集体友谊是有必要的 ,因为这种区分意味着对最好朋友和同

literature.

二阶因素模型也得到了三个一阶因素(安全型,焦虑/矛盾,回避)所包含的单一友谊依恋因素的支持

The AFAS subscales were found to be appropriately reliable and demonstrated appropriate convergent and discriminant validity when compared to measures of attachment styles (the Relationship Questionnaire) and parental and peer group attachment (the Inventory of Parent and Peer Attachment). AFAS子量表可信,具有良好的聚合效度和区分效度 Study Two reports a successful replication of the factor structure with an independent sample of

Development and Properties of the Adolescent Friendship Attachment Scale

J Youth Adolescence (2008)37:1270–1279 Ross B.Wilkinson IF:2.312

Abstract

Two studies are reported presenting the development of the Adolescent friendship Attachment Scale (AFAS),

five members (Ennett, Bauman, and Koch, 1994).

他们同样会和同龄人建立所谓的“圈子友谊”。

to distinguish between dyadic friendships and friendship cliques is an important issue

(Brown, 2004). 很多青少年至少有一个亲密朋友被认为是最好的朋友 Most adolescents also belong to a more extended network of peer relationships known as ‘cliques.’These cliques vary in size, ranging from three to ten with an average of

a 30 item self-report measure of adolescent close friendship conceptualized as an attachment relationship. 通过两个研究介绍了AFAS的发展,该量表包含30个项目,用自我报告法测量了青少年的依恋关系。