中学生孝道信念的特点及其与亲子依恋和人际适应的关系

青少年期亲子关系的特点及其与传统孝道态度的关系

一

、

问题 提 出

亲子关系是 “ 以血缘和共同生活为基础的父 母与子女之间相互作用所构成的 、亲子双维行为 体系的 自 然关系和社会关系的统一体”1 [。青少年 1 期 的亲子关系一直是发展心理学关注的重要课题 之一。青少年期是个体生理与心理变化极为显著 的时期 , 生理 的迅速发展与成熟 , 促使青少年逐步 获得成人感 , 自主期望增强 , 他们更希望被当作成 人来看待。同时 , 青少年这种 自主意识的增强及其 对父母权威 的质疑 ,导致原有的亲子关 系格局被 打破 , 进入从父母居支配地位的单 向权威 向亲子 双方 居于相对 平等 地位 的双 向权威 转变 的时期 [1 2 亲子关系表现出新 的特点和变化 , 主要表现为 亲子冲突的增加与亲合度的降低 [。 4 1 作为一种最基本 、 最重要的家庭人 际关系 , 亲 子关系的质量受到诸 多因素的制约 ,除了青少年 与父母 的心理特征 以及亲子互动的性质之外 ,社 会和文化 的影响也不容忽视 。文化 的差异影响父 母对青少年 的期望 ,影响父母所信奉的青少年进 入成人社会所必需 的角色准备 ,以及影响青少年 对家庭关系的看法 [。有关的跨文化研究也表明, 5 1 与亚洲 国家相 比,北美和一些欧洲 国家的家庭 中 亲子冲突更普遍 [。例如 , 6 1 据加利福尼亚的亚裔美

。

一

国青少年报告 , 与西班牙裔和欧裔青少年相比, 他 们与父母的沟通更正常 , 而这些亚裔青少年在对父 母 的尊敬与家庭的责任与义务等观念上也表现出 较高的赞同态度【。 7 】 孝道是中国传统家庭文化 的核心, 是中国传统 社会亲子伦理关系以及相互义务关 系的精确反映 , 这种文化传统也会对当代 的亲子关系产生重要影 响。有关研究表明 , 注重义务和子女 的孝顺这些观 念是带有文化差异的, 而且这些差异可能会在一定 程度上影 响青少年与父母 以及兄弟姐妹互动关 系 的质量而不是对家庭义务的评价[。鉴于此 , S l 本研 究在考察青少年期亲子关系的基础上进一步探究 青少年对传统孝道的态度是否会影响其亲子关系 的质量 , 孝道的哪些方面对 当代家庭 的亲子关系仍 具有强大的作用或者影响。特别是改革开放 2 多 0 年来 , 我国政治、 经济体制的重大变革必然带来伦 理道德体系和观念的变化。孕育孝道 的社会结构 发生了转变 , 个体对孝道的态度也因而有所改变。 因此 , 在现代社会我们重新审视传统孝道观念与亲 子关系之间的联结将具有 要意义 。

中学生亲子依恋的特点及其对社会适应的影响:父母亲密的调节作用.doc

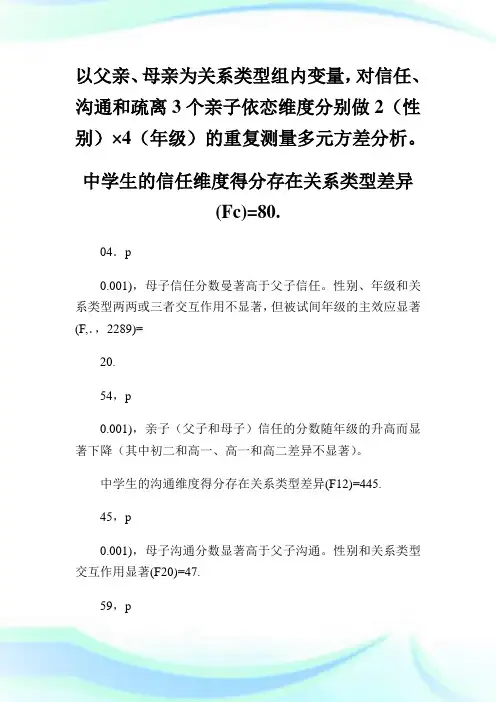

以父亲、母亲为关系类型组内变量,对信任、沟通和疏离3个亲子依恋维度分别做2(性别)×4(年级)的重复测量多元方差分析。

中学生的信任维度得分存在关系类型差异(Fc)=80.04.p0.001),母子信任分数曼著高于父子信任。

性别、年级和关系类型两两或三者交互作用不显著,但被试间年级的主效应显著(F,.,2289)=20.54,p0.001),亲子(父子和母子)信任的分数随年级的升高而显著下降(其中初二和高一、高一和高二差异不显著)。

中学生的沟通维度得分存在关系类型差异(F12)=445.45,p0.001),母子沟通分数显著高于父子沟通。

性别和关系类型交互作用显著(F20)=47.59,p0.001),其中男生父子沟通平均分显著高于女生,而男女生在母子沟通上的平均分无显著差异。

年级和关系类型交互作用显著(F(112)=4.49,p0.01),其中父子沟通和母子沟通的分数随年级的升高而显著降低(但高一和高二学生母子沟通的分数差异不显著),被试间的年级主效应显著(9)=49.24,p0.001),亲子沟通的平均分随年级的升高而显著下降。

中学生的疏离维度得分存在关系类型差异(Fc)=38.48,p0.001),母子疏离分数显著低于父子疏离。

性别和关系类型交互作用显著(Fc9。

)=9.24,p0.01),男生的父子疏离和母子疏离分数均显著高于女生。

年级和关系类型交互作用显著(F(8。

)=3.52,p0.05),父子疏离分数随年级的升高而上升(初二和高一,高一和高二的差异不显著),初一学生的母子疏离分数显著低于初二、高一和高二学生。

被试间的性别主效应(Fc)=44.45,p0.001)和年级主效应显著(Fc288)=13.69,p0.001),男生亲子疏离分数显著高于女生,初一学生的亲子疏离分数显著低于其他年级学生。

性别和年级的交互作用也显著(Fc。

)=2.76,p0.05),男生亲子疏离分数随年级升高而无显著变化(M初_=2.44,M初_=2.60,M高一=2.55,Mai==2.59),女生亲子疏离的分数随年级的升高而显著升高(M初一=2.10,M初==2.38,Mia/_=2.38,Miai==2.49,初二和高一学生的差异不显著)。

孝道对中学生成长的意义

孝道对中学生成长的意义

孝道是中华民族的传统美德,是一种尊敬父母、关爱家人的行为准则。

在中学生的成长过程中,孝道的重要性不言而喻。

孝道不仅是一种道德规范,更是一种生活态度和价值观念,对中学生的成长有着深远的影响。

孝道可以培养中学生的家庭责任感。

在家庭中,孝顺父母、关爱家人是每个中学生应该承担的责任。

通过孝道的教育,中学生可以学会如何照顾家人,如何尊重长辈,如何处理家庭矛盾。

这些经验不仅可以帮助中学生更好地与家人相处,还可以培养他们的责任感和家庭意识。

孝道可以提高中学生的情商和人际交往能力。

孝道不仅是一种行为准则,更是一种情感表达和沟通方式。

通过孝道的实践,中学生可以学会如何表达自己的感情,如何理解他人的情感,如何处理人际关系。

这些技能不仅可以帮助中学生更好地与家人相处,还可以提高他们的情商和人际交往能力。

孝道可以塑造中学生的人格和价值观念。

孝道是一种传统美德,是中华民族的文化基因。

通过孝道的教育,中学生可以学会如何尊重传统文化,如何理解中华民族的价值观念,如何塑造自己的人格和价值观念。

这些经验不仅可以帮助中学生更好地理解自己的文化身份,还可以塑造他们的人格和价值观念。

孝道对中学生成长的意义是多方面的。

孝道不仅可以培养中学生的家庭责任感,提高他们的情商和人际交往能力,还可以塑造他们的人格和价值观念。

因此,我们应该在中学生的教育中注重孝道的教育,让中学生在孝道的实践中成长和进步。

初中阶段孩子的亲子关系和社会交往

初中阶段孩子的亲子关系和社会交往亲子关系初中阶段的孩子与父母的关系是最纠结的。

一方面孩子渴望外面的新鲜的关系,尤其是同伴的个体和团体关系,另一方面又不能完全脱离父母,无论是从经济上还是从心理上,还非常需要与父母的联结。

因此,孩子常常不能平衡好这两者,有时喜欢同伴嫌家里烦,有时又认为同伴感情毕竟浅还是家里更温暖。

主要的纠结特征是:1.尊重家长、希望得到家长的帮助,又不能接受家长的教训方式或者不愿在家长面前露怯;2.喜欢家长,同时又会挑剔家长的外貌、言行、职业等等,有爱之深责之切的意思,可参见上文“自卑”一节;3.信任家长、虽然相信家长对自己的关爱,但同时又会经常怀疑家长的动机和言行;4.想跟父母亲近,但是已经不愿意用小时候的撒娇模式,有没有找到合适的办法初中阶段的亲子关系,主动权其实仍然掌握在家长手里。

如果家长是开明宽容的,如果家长不挑剔指责孩子,信任孩子,给孩子空间,孩子不会背离你。

这么说并不是要家长一味纵容孩子。

对于你认为的原则性的事情,例如吸毒、性行为等,那么你要坚定明确地告诉孩子。

怕的是无论大事小事你都要求孩子认为你正确、听你的,或者要求无条件服从不给讲为什么,那就不能怨孩子叛逆了。

初中生的心理咨询,常常一半时间给孩子单独做个体咨询,一半的时间花在家长的转变上,就是因为初中阶段的孩子还是比较被动的,家长的变化会极大地带动孩子的变化。

或者说,这个年龄段的孩子还是“好哄”的。

但是同时,这个年龄段的孩子也是固执倔强的,相比于高中生,他们更容易采取要么打要么逃的黑白分明的办法,要么被家长哄好,要么一点儿都听不进家长的话。

所以,家长在这个年龄段的亲子关系和孩子的成长中,仍然扮演重要角色,同时,由于孩子在此阶段的脆弱和敏感,家长要更智慧、更真诚、更灵活,要更能勇于自我反思和调整,而不是把问题和责任都推在孩子身上。

社会交往与老师的关系初中的孩子不再是听话的小绵羊了,小学时的班干部是老师的得力助手,初中时的班干部就常常觉得自己夹在老师和同学中间,两面不讨好,非常难受。

中学生亲子关系与家庭教育的探讨

中学生亲子关系与家庭教育的探讨随着时代的发展和社会的进步,中学生亲子关系在近年来逐渐成为人们关注的焦点。

家庭教育被认为是中学生良好成长的基石,而中学生与父母的亲子关系也对其学业、身心以及社交发展产生深远影响。

本文将从几个方面展开讨论亲子关系与家庭教育之间的关系。

第一,亲子关系的重要性。

亲子关系是中学生成长和发展过程中不可忽视的重要组成部分。

良好的亲子关系有助于中学生形成自信心、培养责任感和自律能力。

亲子关系也可以提供一个温暖的家庭环境,增强中学生的幸福感和安全感。

然而,当亲子关系紧张或不良时,会给中学生带来心理压力,甚至影响他们的学习和行为。

第二,家庭教育的目标。

家庭教育的目标是帮助中学生培养良好的品德、提高学业成绩、塑造积极健康的人格和培养社交能力。

家庭教育应该注重培养中学生的有效沟通技巧、自我管理能力和解决问题的能力。

此外,家庭教育也要关注中学生的人际关系,帮助他们建立良好的人际互动能力。

第三,家庭教育的方法。

在进行家庭教育时,父母可以采用积极的引导方式,通过亲身榜样的力量来影响中学生。

积极的家长参与是家庭教育的基石,父母可以提供良好的学习环境和亲密的情感关系。

此外,建立开放的沟通渠道和倾听中学生的需要与情感也是重要的方法。

第四,亲子沟通的重要性。

亲子沟通是建立良好亲子关系的桥梁。

父母应该主动倾听和明确表达对中学生的爱和关心,并尊重他们的意见。

同时,父母需要与中学生交流并共同解决问题,让中学生感受到安全和信任的环境,从而有助于他们的成长。

第五,建立家庭规则和边界。

家庭规则是培养中学生自律能力和良好行为习惯的重要手段。

父母应该与中学生一起制定家庭规则,并严格执行。

此外,父母也应该设定适当的边界,让中学生明确界限并学会尊重他人。

第六,培养中学生的责任感。

在家庭教育中,培养中学生的责任感是重要的目标之一。

父母可以逐渐给予中学生一些责任,并鼓励他们在家庭事务中扮演积极的角色。

这样一来,中学生将逐渐养成独立、负责任的态度,为未来的成长奠定基础。

未成年人对家庭成员之间感情和依恋的理解和表达

未成年人对家庭成员之间感情和依恋的理解和表达家庭是每个人成长过程中最重要的社会单位,家庭成员之间的感情和依恋关系对于未成年人的成长和发展起着至关重要的作用。

未成年人在家庭中接受到的爱与关怀,会影响他们的情感稳定、自尊心和社会适应能力等多方面的发展。

本文旨在探讨,通过对相关文献的梳理和归纳,结合实际案例分析,深入探讨未成年人在家庭中的情感体验和依恋表现,为家庭教育和未成年人心理健康提供参考。

家庭是未成年人最早接触的社会环境,家庭成员之间的感情和依恋关系对未成年人的成长发展起着至关重要的作用。

在家庭中,父母是未成年人最亲近的人,他们为孩子提供情感支持、教育指导和物质保障,孩子在父母身上寻找到关爱和依靠。

研究表明,家庭关系对未成年人的心理健康和社会适应能力有着重要的影响,一方面,良好的家庭关系能够促进未成年人的情感发展和人际交往能力的培养,另一方面,不良的家庭关系可能导致未成年人的自卑、焦虑和逆反等心理问题。

未成年人对家庭成员之间感情和依恋的理解和表达是一个动态的过程,受到家庭环境、家庭成员特点和社会文化等多方面因素的影响。

家庭是未成年人情感和心理发展的主要场所,父母作为家庭中的权威人物扮演着重要的角色,他们的行为和态度对孩子的情感体验和依恋关系产生重要影响。

在家庭中,父母的情感表达方式、教育方式和与子女的互动方式都会对未成年人的依恋关系和情感发展产生影响。

父母作为未成年人最亲近的人,他们之间的关系对于孩子的情感发展和依恋表达有着至关重要的作用。

研究表明,父母之间的关系稳定和和睦对孩子的成长发展有着积极影响,孩子在这种家庭环境下更容易建立安全的依恋关系,从而促进其情感稳定和自信心的培养。

相反,父母之间的冲突和矛盾可能导致孩子的情感困扰和行为问题,使其在情感表达和依恋关系上出现障碍。

除了父母之间的关系,兄弟姐妹之间的相处方式和互动也对未成年人的情感发展和依恋表达有着重要影响。

在家庭中,兄弟姐妹之间的相互作用和情感交流对孩子的成长发展起着重要作用,他们通过与兄弟姐妹的互动学会分享、沟通和合作,培养了解决问题的能力和情感管理的能力。

浅析中学生亲子关系的特点及其与心理健康的关系

浅析中学⽣亲⼦关系的特点及其与⼼理健康的关系摘要:亲⼦关系即⽗母⼦⼥关系,⽬前,亲⼦关系的特点主要有:亲⼦冲突的⾼发期,家长教养⽅式,⽗母双⽅与⼦⼥亲⼦关系的差异,在不同家庭形态和环境下形成的亲⼦关系,青少年犯罪与亲⼦关系。

良好的亲⼦关系是青少年⼼理健康的重要条件,⽗母和⼦⼥互相尊重信任配合、家庭成员之间民主平等、家庭关系和谐亲密等都会帮助青少年形成健全的⼼理机制,更好的适应学校⽣活。

关键词:青少年;亲⼦关系;⼼理健康引⾔亲⼦关系(parent—child relationship)原是遗传学⽤语,是指亲代和⼦代之间的⽣物⾎缘关系。

在这⾥是指以⾎缘和共同⽣活为基础,在家庭中,⽗母与⼦⼥之间互动所构成的⼀种⼈际关系。

作为⾎缘关系,这使得⽗母和⼦⼥建⽴起⼀种天然的不可分割的联系,同时,对⼀个个体来说亲⼦关系是其⼀⽣中最早接触到的社会关系,是影响其未来同伴关系发展的重要源泉之⼀,包含了⽗母和⼦⼥之间的关爱,情感和沟通。

良好的亲⼦关系使成长中的孩⼦习得基本知识、技能、⾏为及价值观 ,促使其成功地发展各种社会⼈际关系。

⽽不良的亲⼦关系则影响孩⼦的⼼理健康并导致问题⾏为的出现,例如:品⾏障碍、精神错乱、⾃杀及犯罪倾向等。

因此,探究亲⼦关系的特点对帮助青少年形成健全的⼼理机制具有重要的意义。

1中学⽣亲⼦关系的特点1.1青少年时期——亲⼦冲突的⾼发期亲⼦冲突是指亲⼦间由于认知、情感、⾏为、态度等的不相容⽽产⽣的⼼理或外显⾏为的对抗状态。

亲⼦冲突⾼发期⼀般是在青春期,前⼈霍尔,弗洛伊德,埃⾥克森等就曾做出许多研究。

黄希庭等对580名初中⽣亲⼦关系的研究中也发现,初中⽣亲⼦冲突进⼊青春期后呈上升趋势,在初三时冲突激烈并达到最⾼⽔平。

[1]亲⼦冲突的特点可以分为:冲突的内容,频率,强度,主动性这⼏个⽅⾯,⽽在其内容⽅⾯,青少年与⽗母的冲突主要为学业,家务,朋友,消费,⽣活安排,外表,隐私等⽅⾯。

早年对初中⽣的亲⼦冲突进⾏的研究表明,初中⽣亲⼦冲突在各⽅⾯都有不同程度的存在,从年级上来看,初⼆年级处于顶峰,⽽与母亲的冲突明显⾼过与⽗亲的冲突。

如何培养初中生与父母建立良好的亲子依恋关系

如何培养初中生与父母建立良好的亲子依恋关系发布时间:2022-01-14T07:51:48.353Z 来源:《教育学文摘》2021年26期作者:李明王媛媛[导读] 良好的亲子依恋关系对于初中生的心理和行为发展有着积极的促进作用。

李明王媛媛淄博市淄川经济开发区实验学校摘要:良好的亲子依恋关系对于初中生的心理和行为发展有着积极的促进作用。

本文探讨了初中生与父母建立良好的亲子依恋关系的途径,从多方共同努力的角度促进良好关系的建立。

关键词:初中生;父母;亲子依恋关系亲子依恋关系是指个体与其抚养者之间在长期共同的生活中所形成的一种情感和行为的联结,亲子依恋关系的优劣对于个体性情和行为的发展有着非常重要的作用。

初中生正处于青春期,是个人自主意识和独立要求体现最为强烈的时期,稍有不适即会产生非常强烈的抵触和反感情绪。

据调查结果显示,超过60%的初中生都有逆反心理。

而个体的成长离不开家庭环境,家庭是社会的基本构成,具有良好亲子依恋关系的家庭氛围融洽,孩子出现抵触情绪或不正当行为的比例很低,相反比较紧张的亲子依恋关系容易造成初中生心理和行为的异常。

所以,如何培养初中生与父母建立良好的亲子依恋关系是心理学研究中非常重要的内容,它在一定程度上影响了初中生身心健康的发展。

一、积极开展孝道教育,降低初中生的逆反心理俗话说,百善孝为先。

孝道是中华民族的传统美德,孝道能够促进初中生有良好的适应水平,具有较强孝道观念的初中生出现逆反心理的可能性会降低。

虽然在社会的发展过程中孝道在某些方面可能存在瑕疵,但瑕不掩瑜,孝道的大方向我们还是应该遵守的。

现在社会来自不同文化背景的新思潮在网络上肆意渲染,以宣扬自我为主,过分地强调自我独立与自我感受,导致部分初中生不顾及父母的情绪,稍稍受一点委屈就离家出走,甚至是做出一些要挟父母的自残行为,这些都是极其不负责任的做法。

基于此,学校要积极开展孝道教育,让初中生能对父母的行为产生一种同情式理解,知道父母对他们的建议或要求并非控制和干涉,建立良好的亲子依恋关系。

孝道与亲情:孝道亲情家庭和谐

孝道与亲情:孝道亲情家庭和谐孝道和亲情是中华文化中重要的价值观念,对于家庭和谐起着至关重要的作用。

孝道作为传统美德,代表着对长辈的尊重和关爱;而亲情则是亲人间相互关心和支持的情感纽带。

本文将从不同角度探讨孝道和亲情如何促进家庭和谐,并说明其在现代社会中的重要意义。

一、孝道与亲情的内涵和意义孝道作为中华民族传统美德的核心,强调子女对父母的敬重、关爱与奉养。

从古至今,孝道一直被视为中华民族的传统道德观念之一。

《孝经》中有云:“孝,父母之事也,悌,兄长之事也。

”这说明孝道并不仅仅局限于子女对父母,也包含了兄弟姐妹之间的互助与关爱。

而亲情则强调亲人之间的相互扶持、忍让和理解,使得家庭成员能够形成紧密的联系和情感纽带,共同度过人生的喜怒哀乐。

二、孝道和亲情如何促进家庭和谐1. 孝道促进家庭和谐孝道作为一种传统美德,能够使家庭内部的关系更加融洽。

子女对长辈的敬重和关爱,营造出一种温馨的家庭氛围。

同时,孝道还能够增加亲人之间的沟通和理解,使得家庭成员之间的矛盾和冲突得到化解,进而促进家庭的和谐发展。

2. 亲情促进家庭和谐亲情作为家庭成员之间的情感纽带,有助于增强家庭的凝聚力。

亲人之间相互扶持、理解和忍让,能够使家庭内部的关系更加和谐。

当家庭成员感受到亲人的关心和支持时,他们会更加积极地与家人进行交流,减少矛盾和分歧,从而共同维护家庭的和睦氛围。

三、孝道亲情在现代社会的重要意义随着社会的发展和变化,孝道和亲情在现代社会中仍然具有重要意义。

首先,孝道和亲情对于培养良好的家庭教育具有重大意义。

家庭是社会最小的单位,良好的家庭关系对个人的成长和发展起着决定性的影响。

通过孝道和亲情的教育,可以使子女们懂得尊重和关爱长辈,培养出良好的家庭价值观念,从而为他们未来的人生奠定良好的基础。

其次,孝道和亲情对于社会的和谐稳定具有积极作用。

当人们对家人充满爱与关怀时,他们也会对社会和他人保持同样的情感态度。

亲情的延伸使得社会大家庭变得更加紧密,人与人之间的情感纽带也更加牢固。

中学生亲子依恋的特点及其对社会适应的影响:父母亲密的调节作用

中学生亲子依恋的特点及其对社会适应的影响:父母亲密的调节作用中学生亲子依恋的特点及其对社会适应的影响:父母亲密的调节作用金灿灿 1 邹泓1 曾荣1 窦东徽2摘要:以六城市2630名中学生为被试,用问卷法考察中学生亲子依恋、父母亲密和社会适应的状况,发现:(1)中学生母子依恋质量高于父子依恋质量;男生的父子沟通、母子疏离和父子疏离的得分显著高于女生;随年级升高,亲子依恋质量显著下降;(2)亲子依恋各维度与社会适应各维度存在显著相关。

积极社会适应四维度上的得分,存在双亲安全依恋型>一方安全依恋型>双亲不安全依恋型的情况,消极社会适应的得分则恰好相反;(3)父母亲密能够调节亲予依恋对社会适应的预测作用。

关键词:中学生;亲子依恋;父母亲密;积极社会适应;消极社会适应 1 问题提出早期的亲子依恋是个体情感社会化的重要标志,婴儿与父母是否存在依恋以及依恋的性质如何,直接影响着婴儿的情绪情感、社会性行为、性格特征和对人交往的基本态度的形成( Bowlby,1973)。

与体验到不安全依恋的青少年相比,同父母建立了安全依恋关系的青少年会表现出更高的自尊和更好的学习成绩和社会技能,较低的抑郁、焦虑和疏离感等情绪问题,有更少的敌意、攻击性行为和社会压力等适应问题( Belsky,Carduque,&Hrncir,1984;Ooi,Ang, Fung, Wong,&Cai, 20XX; Rutger, Catrin,&Wim,2001)。

这表明亲子依恋是青少年的社会适应状况的重要预测变量,良好的亲子依恋质量或安全型亲子依恋可能是社会适应的保护性因素。

已有研究表明,父母间的亲密和冲突及婚姻质量也会对子女的行为和社会适应状况产生影响。

未婚同居父母间较不稳定的伴侣关系、较多的伴侣冲突与父母对子女的需求较不敏感、关爱较少存在高相关( Klausli&Owen.20XX)。

青少年早期遭遇父母离异的女孩,首次性行为和怀孕的时间较早,性伴侣数量较多,首次婚姻持续时间较短( Quinlan,2003)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

* 基金项目: 教育部人文社科重点研究基地重大项目( 05JJDXLX001) . 通讯作者: 邹泓,E-mail: hongz@ bnu. edu. cn

虽然 亲 子 依 恋、孝 道 信 念 和 人 际 适 应 间 的 关 系 少 见 于 研 究 ,但 一 些 学 者 探 讨 了 亲 子 依 恋 、孝 道 信 念 和心理健康的关系。Wang( 2007) 发现,互惠性孝道 可以中介依恋回避 对 焦 虑 的 预 测 作 用,但 权 威 性 孝 道不能中介依恋回避和焦虑间的关系。

619

2011 年

心理发展与教育

第6期

表达了对于父母以外的人也需要尊重。这种待人接 物的方式是孝道向 家 庭 外 扩 展 的 表 现,为 我 们 处 理 家庭外的人际关 系 提 供 了 基 本 准 则。《孝 经 广 扬 名 章第十四》说: “君 子 之 事 亲 孝,故 忠 可 移 于 君。 事 兄悌,故顺 可 移 于 长。 居 家 理,故 治 可 移 于 官。”这 就进一步明确了孝道是个体进入社会以后处理包括 君臣、上下 级 等 在 内 的 众 多 人 际 关 系 的 基 本 准 绳。 总体而言,目前鲜见 实 证 研 究 探 讨 孝 道 信 念 和 人 际 关系或人际适应的关系。

除了 孝 道 信 念,家 庭 关 系 中 的 亲 子 依 恋 也 被 认 为与个体人际适应有着密切的关系。早期的亲子依 恋是个体情感 社 会 化 的 重 要 标 志,Bowlby ( 1973 ) 认 为婴儿与父母是否存在依恋以及依恋的性质如何, 直接影响着婴儿的社会性行为和对人交往的基本态 度的形成 ( Rutger,Catrin,& Wim,2001 ) 。安 全 型 依恋的个体具有更 多 的 积 极 人 际 关 系 体 验、较 多 的 社会网络支持和更 高 的 对 其 支 持 的 满 意 度,而 焦 虑 型或回避型依恋的个体则报告会体验到更多的针对 人际关系的情绪起 伏、较 少 的 社 会 支 持 网 络 和 对 其 支持的满意度( Anders & Tucker,2000 ) 。 焦虑型依 恋男性和回避型依恋的男女被试在亲密关系中体验 到较低满 意 度 ( Tucker & Anders,1999 ) ,非 安 全 型 依恋 更 多 地 与 人 际 问 题 相 联 系 ( Berry,Wearden, Barrowclough,& Liversidge,2006) 。总体来说,良好 的依恋关系或安全型依恋与和谐的人际适应状况关 系密切。

互惠性孝 道: 父 母 不 开 心 时,子 女 要 与 父 母 交 谈 ,理 解 、宽 慰 他 们 。

权威性孝道: 无论父母交待做什么事,子女都要 立刻去做。 2. 2. 2 亲子依恋问卷

采用 Armsden 和 Greenberg( 1987) 的“青少年对 父母与同伴依恋 问 卷 ”( Inventory of Parent and Peer Attachment,IPPA ) 中 的 父 亲 和 母 亲 分 问 卷,加 以 修 订。该问卷主要用来评价青少年对自己与父母间关 系的感 知。 每 个 分 量 表 包 括 15 个 项 目,5 级 计 分, 分 为 信 任 、沟 通 和 疏 离 三 个 维 度 ,其 中 疏 离 为 负 向 维 度。将信任和沟通分数相加再减去疏离的分数即可 得到个体依恋质 量 的 总 分。 出 于 研 究 需 要,本 研 究

孝道 受 到 中 国 台 湾 学 者 的 较 多 关 注,研 究 取 得 了一定的进展 ( Ho,1996; 杨 国 枢,叶 光 辉,2009; 杨国枢,2009) 。 一 些 西 方 学 者 也 提 出 要 从 孝 道 文 化中寻求解决家庭危机的方法( 刘明兰,2008) 。但 总 体 而 言 ,中 国 大 陆 孝 道 的 实 证 研 究 仍 相 对 缺 乏 ,以 质性和描述性研究为主。孝道信念是指个体根据对 孝道所确信的看法 和 原 则 去 行 动 的 个 性 倾 向,它 影 响着人们对孝道 的 看 法、态 度 和 行 为。 随 着 社 会 发 展,孝道信念的内涵 相 对 于 传 统 而 言 已 发 生 了 较 大 变化( 杨国枢,2009) 。正处于可塑期的中学生的孝 道信念很大程度上 代 表 了 新 生 群 体 的 孝 道 观,其 孝 意、孝行对孝道 在 社 会 中 发 展 变 化 有 重 要 影 响。 由

亲子依恋与孝道间的密切关系也得到了研究的 支持( 刘 明 兰,2008 ) 。 杨 国 枢 ( 2009 ) 认 为 孝 道 并 不是天生的,是 在 早 期 的 亲 子 互 动 中 学 习 到 的。 即 是说只有体验到积 极 的 亲 子 关 系,孩 子 才 会 接 受 并 内化孝道概念。Cheung( 1994 ) 等 人 在 论 及 孝 道、家 庭氛围、健康和信仰 的 关 系 时 发 现 家 庭 氛 围 是 影 响 孝道态度的最重要 变 量,孝 道 来 源 于 孩 子 对 父 母 的 同理心和认识。这种同理心和认识从亲子间亲密互 动和情感联系中获 得,而 亲 子 依 恋 是 父 母 与 子 女 之 间强烈、持 久 的 情 感 联 系 ( 林 崇 德,杨 治 良,黄 希 庭,2003) 。由此从 逻 辑 上 我 们 可 以 推 论 亲 子 依 恋 状况影响孝道信念的形成。

1 问题提出

孝道 是 中 华 民 族 伦 理 思 想、行 为 规 范 的 重 要 特 征 ,是 古 代 中 国 人 维 系 家 族 传 承 和 社 会 结 构 的 基 础 。 中国传统社会伦理 体 系 以 儒 家 伦 理 为 核 心,儒 家 将 孝拓展和泛化到了 家 族 以 外 的 广 大 领 域,这 被 称 为 泛孝主义。孔 子 曾 言: “孝 始 于 事 亲,中 于 事 君,终 于立身。”( 《孝 经 开 宗 明 义 章 第 一 》) 。 在 泛 孝 主 义 的 影 响 下 ,孝 成 为 了 传 统 中 国 人 的 家 庭 生 活 、社 会 生 活、政治生活 和 宗 教 生 活 中 最 核 心 的 伦 理 基 础 ( 杨 国枢,叶光辉,2009) 。从 这 种 角 度 来 说,中 国 传 统 文 化 中 的 孝 道 具 有 促 进 家 庭 和 谐 、维 护 社 会 稳 定 、支 撑精神信仰等多重功能。

此,探讨中学生孝道 信 念 对 于 认 识 新 孝 道 的 含 义 有 着特殊意义。

孝道 信 念 对 个 人 心 理 的 影 响 到 底 是 积 极 的,还 是消极的,尚存 有 争 议。 孝 道 信 念 被 认 为 是 与 积 极 的代际关系( Lawrence,Bennett,& Markides,1992; Sung,1995) 、较低的亲子冲突有关( Yeh & Bedford, 2004) ,但 同 时 也 和 父 母 的 权 威 服 从、对 孩 子 的 控 制、过度保护密 切 相 关 ( Ho,1996 ) 。 为 更 好 地 解 释 孝道信 念 与 心 理 变 量 间 矛 盾 的 关 系,叶 光 辉 等 人 ( Yeh & Bedford,2003) 从 杨 国 枢 的 孝 道 四 成 分 ( 叶 光辉,杨国枢,2009 ) 中 提 取 出 互 惠 性 孝 道 和 权 威 性孝道两个高阶 因 子,形 成 双 重 孝 道 模 型 ( The dual piety model) 。互 惠 性 孝 道 反 映 了 孝 顺 是 为 回 报 父 母生养的恩情,同时 也 是 人 际 互 动 中 亲 密 情 感 的 自 然结果。这一因 子 以 儒 家 学 说 中 的 “( 回 ) 报 ”原 则 和“亲亲”原则为运作基 础,是 人 性 中 的 善 良 情 感 本 质所致。权 威 性 孝 道 指 的 是 子 女 应 该 压 抑 自 己 欲 望 ,牺 牲 自 己 的 利 益 来 满 足 父 母 的 要 求 ,再 向 外 扩 展 到“荣耀双亲和延续家族 命 脉 ”,而 这 体 现 了 中 国 古 代绝对主义孝道观念,是以 儒 家 的“尊 尊 ”原 则 为 运 作基础,“尊尊”原则是指 上 位 者 应 该 被 绝 对 尊 敬 和 服从( 叶光辉,杨国枢,2009) 。

2 研究方法

2. 1 被试 从全 国 六 城 市 ( 哈 尔 滨、北 京、西 安、武 汉、昆

明、广 州 ) 分 别 选 取 初 一、初 二、高 一、高 二 四 个 年 级,每个年级两 个 班 ( 普 通 班 和 重 点 班 ) ,总 计 2327 人。其中,初一 543 人,初二 589 人,高一 609 人,高 二 584 人,年 级 缺 失 2 人; 男 生 1085 人,女 生 1213 人,性别缺失 29 人。 2. 2 研究工具 2. 2. 1 孝道信念问卷

摘 要: 采用问卷法对全国六城市共 2327 名 中 学 生 的 孝 道 信 念、亲 子 依 恋、人 际 适 应 状 况 ( 亲 社 会 倾 向 和 人 际 疏 离) 进行调查,探讨了中学生孝道信念的特点以及孝道 信 念、亲 子 依 恋 和 人 际 适 应 间 的 关 系 ,结 果 发 现: ( 1) 男 生 的 权威性孝道显著高于女生,初中生的互惠性孝道和权威性孝道均显著高于高中生; ( 2) 互惠性孝道与 亲 社 会 倾 向 呈 显著正相关,与人际疏离呈显著负相关,权威性孝道与人 际 适 应 两 维 度 的 相 关 不 显 著 ; ( 3 ) 互 惠 性 孝 道 在 亲 子 依 恋 对人际适应的预测中起部分中介作用。 关键词: 中学生; 互惠性孝道; 权威性孝道; 亲子依恋; 人际适应

总结前人研究,主要存 在 以 下 不 足: ( 1 ) 双 重 孝 620

道信念虽较好地反 映 了 现 代 社 会 的 孝 道 含 义,但 很 少有学者探讨中学生的双重孝道信念状况; ( 2) 从 历 史 典 籍 可 知 ,孝 道 信 念 是 为 人 处 事 的 基 础 ,孝 道 会 影响个体家庭外的 人 际 关 系 或 人 际 适 应,但 几 乎 没 有实证研究予以证实; ( 3) 作为家庭文化层面的因 素,孝道与其他家庭变量 ( 如 亲 子 依 恋 ) 如 何 共 同 影 响 人 际 适 应 ,也 未 发 现 有 相 关 研 究 涉 及 。 基 于 此 ,本 研究拟探讨三个问题: ( 1) 考察中学生双重孝道信 念的基本特点; ( 2) 考察中学生孝道信念和人际适 应间的关系; ( 3) 考察孝道信念在亲子依恋对人际 适应预测中的中介作用。