应县木塔之结构定性分析

木塔结构在结构设计中的几点启示

木塔结构在结构设计中的几点启示【摘要】:本文试图通过分析山西应县木塔部分结构设计技巧为现代建筑结构设计提供一些借鉴。

关键字:应县木塔;刚柔并济;斗拱吸能机构[ abstract ] : this article attempts to analyze the shanxi yingxian wood tower part structure design skills for the modern building structural design to provide some reference.keywords: yingxian wood tower; rigid-flexible and economic; energy absorption mechanism of brackets 中图分类号:tu318文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)前言“木塔”此处特指位于山西省应县城内西北角佛宫寺释迦塔,俗称应县木塔。

它是中国现存最早的木结构楼阁式高层建筑,建于辽清宁二年,即公元1056年。

木塔总高67.31米,其中塔刹高约10米,底层直径30.27米,总重量约7400吨。

整个建筑由塔基、塔身、塔刹三部分组成。

塔基分作上下两层,下层为方形,上层为八角形。

塔平面亦为八角形,高九层,五个明层,四个暗层,外观为五层六檐。

塔刹由基座、仰莲、相轮、圆光、仰月、宝盖、宝珠组成,制作精巧,与塔身十分协调。

木塔建造在高大台基上,台基高4米余,分上下两层。

上层的台基和月台各角,都有角石,从角石上突起的狮子来看,雕刻风格古朴,应是辽代的贵物。

塔有五个明层,各层间又夹有暗层,实为九层。

底层为重檐并有回廊,故塔的外观为六层屋檐。

塔的整体比例适当,其外形也显得稳重而庄严。

木塔外观有一个非常引人注目的特点,就是由底层到顶层,由明层到暗层,全塔共用斗拱五十四种,可谓集斗拱形制之大成。

二层以上均用斗拱挑出平座,并围以栏杆。

应县木塔

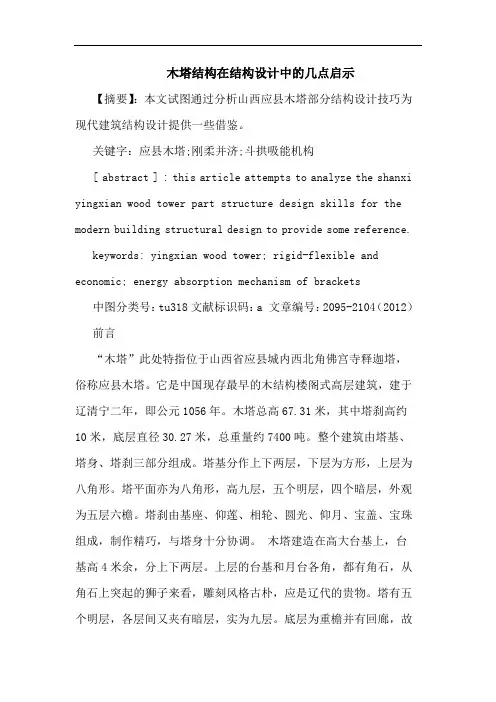

佛宫寺释迦塔位于山西省应县城内西北隅,是中国乃至世界现存最古老、最高大的全木结构高层塔式建筑,俗称“应县木塔”,建于辽清宁二年(1056),外观为五层,实为九层:每两层之间设有一个暗层,这个暗层从外看是装饰性很强的斗拱平座结构,从内看却是坚固刚强的结构层。

这座凝聚了古代匠师聪明才智和精湛工艺的木塔历经了千年风雨、多次地震甚至战争炮火的考验,仍屹立至今,堪称建筑史上的奇迹。

为何应县木塔能如此坚如磐石?这得从木塔的结构与斗拱的相互作用中去寻找答案。

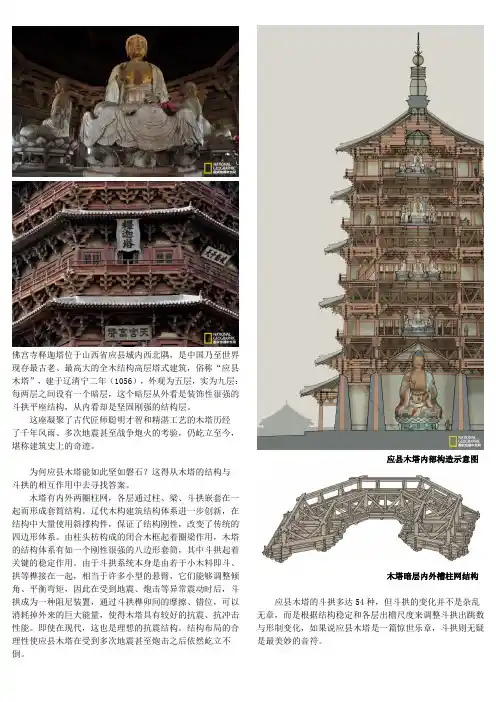

木塔有内外两圈柱网,各层通过柱、梁、斗拱嵌套在一起而形成套筒结构。

辽代木构建筑结构体系进一步创新,在结构中大量使用斜撑构件,保证了结构刚性,改变了传统的四边形体系。

由柱头枋构成的闭合木框起着圈梁作用,木塔的结构体系有如一个刚性很强的八边形套筒,其中斗拱起着关键的稳定作用。

由于斗拱系统本身是由若干小木料即斗、拱等榫接在一起,相当于许多小型的悬臂,它们能够调整倾角、平衡弯矩,因此在受到地震、炮击等异常震动时后,斗拱成为一种阻尼装置,通过斗拱榫卯间的摩擦、错位,可以消耗掉外来的巨大能量,使得木塔具有较好的抗震、抗冲击性能。

即使在现代,这也是理想的抗震结构。

结构布局的合理性使应县木塔在受到多次地震甚至炮击之后依然屹立不倒。

应县木塔内部构造示意图木塔暗层内外槽柱网结构应县木塔的斗拱多达54种,但斗拱的变化并不是杂乱无章,而是根据结构稳定和各层出檐尺度来调整斗拱出跳数与形制变化,如果说应县木塔是一篇惊世乐章,斗拱则无疑是最美妙的音符。

下面我们就来了解一下其中的十处斗拱:1、一层外檐补间铺作:双杪双下昂七铺作,栌斗下用驼峰和蜀柱垫起一足材,耍头层取消,下昂尾过柱中线后被截断。

解析:应县木塔副阶次间与一层、二层的补间铺作都采用了蜀柱,并采用驼峰来稳定蜀柱,使得同一层中补间与柱头铺作高度不同,形成了美妙韵律。

除此以外,其它各层亦有补间铺作将驼峰直接垫于栌斗之下,其作用在于扩大栌斗底面,以避免普拍枋和阑额受集中荷载而被压坏。

应县木塔结构问题研究现状综述

2 . 勘察测绘

应 县 木 塔 由 上 部 结 构 与 塔 基 两 部 分 组 成 。勘 察 测 绘 是 对 木 塔进行结构研究的首要 任 务 ,包括对整体结构和承重构件的现 状 测 绘 、残损变形和地基基础的勘查等。

2 . 1 现状测绘 现 状 测 绘 不 仅 可 以 掌 握 木 塔 的 空 间 尺 度 ,还 可 为 后 期 的 建 模分析提供数据支撑。 1933年 ,梁 思 成 与 刘 敦 桢 等 人 对 应 县 木 塔 进 行 了 首 次 调

对 应 县 木 塔 的 研 究 最 早 是 由 以 梁 思 先 生 12'31和 刘 敦 祯 先 生 141为 代 表 的 中 国 营 造 学 社 幵 始 的 ,从 建 筑 学 的 角 度 对 应 县 木塔进行了勘察与测绘工作。2 0 世 纪 7 0 年 代 幵 始 ,李世温先 生 151和 李 铁 英 161等 人 对 应 县 木 塔 的 结 构 力 学 性 能 进 行 了 系 统 的研究。近 年 来 ,关于应县木塔的试验与理论研究越来越多, 截 至 目 前 ,已积累较为 丰 富 的 硏 究 资 料 ,这些可以为木塔今后 的 保 护 、加 固 和 维 修 工 作 提 供 参 考 。本 文 从 应 县 木 塔 的 勘 察 测 绘 、结构监测、试 验 与 计 算 、整体结构受力性能、修缮加固等 方面总结了近8 0 年来学者们对应县木塔结构的相关硏究成果。

【中国古建筑论文】略谈对木结构建筑的研究

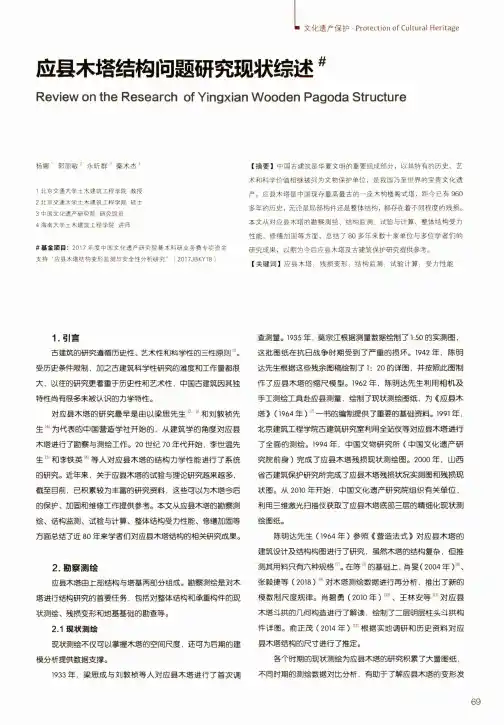

【中国古建筑论文】略谈对木结构建筑的研究1应县木塔的建模与分析全塔采用了四百多组构筑奇巧的斗栱,是木塔最具特色的组成部分。

木塔始建于公元1056年,经历了近千年的环境侵蚀和多次强地震作用,结构变形和损伤严重,亟待修缮加固。

应县木塔的维修加固是中国文物保护工作的重大课题。

自1991年国家文物局批准成立“山西省应县木塔修缮工程领导小组”以来,国家已组织了大量的人力、财力对应县木塔进行了勘测、试验和研究。

目前,应县木塔修缮方案的研究论证工作仍在继续开展,运用现代分析模拟技术进行木塔保护研究,已取得了一批较丰硕的成果。

徐燊等对应县木塔进行了计算机建模方法的研究,提出了可动态修改的三维建模方法,以提高模型制作的效率。

该方法由四个步骤实现:将木塔的构件按斗栱、柱、梁栿进行分类,找出相应的规律性;以现有测绘数据为基准并依据《营造法式》的尺寸制度,以层为单位,构建主体结构的三维复原模型;将实测的变形值编入程序,对复原模型的坐标位置进行动态修改,得到符合现状的残损模型;将各层模型叠合,配上楼梯、栏杆、屋檐、塔顶等构件,完成全部三维复原工作。

张舵等在应县木塔有限元分析模型的研究中,通过引入梁单元组模拟斗栱连接,以解决虚拟半刚性单元难于反映实际构造的问题。

在有限元模型中,把斗栱设为一个在结构上与实际构造相似的梁单元组合,斗栱的各个构件均简化为梁单元杆件并在端部采用刚性连接,通过调整梁单元的刚度来改变斗栱构件的连接刚度。

在此基础上,他们建立了以梁单元为基本单元的木塔有限元模型,并结合木塔的实测模态结果确定了斗拱的刚度。

杜雷鸣等在应县木塔的抗震性能研究中,将斗拱节点域简化为刚接和铰接两种类型。

采用有限元软件ANSYS分别建立了节点域为刚接和铰接的木塔整体有限元模型,并对这两种简化模型开展动力特性分析。

模型分析结果与木塔实测值的对比表明,两种简化模型的分析振型与实测振型基本吻合,且实测频率介于两种简化模型的分析值之间,因此,可用两种简化模型的分析值来界定木塔地震响应的范围。

应县木塔结构浅析

应县木塔结构浅析作者:张林琳乔璐来源:《商品与质量·学术观察》2014年第03期应县佛宫寺释迦塔位于山西省朔州市应县城内西北佛宫寺内,俗称应县木塔。

建于辽清宁二年(公元1056年),金明昌六年(公元1195年)增修完毕。

它是我国保存完好的年代最早的木塔,也是世界上现存的唯一木结构楼阁式宝塔。

1961年国务院将其公布为全国重点文物保护单位。

山西朔州应县木塔(全景)。

木塔位于寺南北中轴线上的山门与大殿之间,属于“前塔后殿”的布局。

塔建造在四米高的台基上,现高为65.86米,塔底直径以木柱外接圆计算为33.15米,呈平面八角形,塔身全部用木材建造,各层均设内外两槽。

有明层五层及明层间设平座层(暗层)四层,实际上是九层高耸木结构建筑。

因底层为重檐并有回廊,故塔的外观为六层屋檐。

各层均用内、外两圈木柱支撑,内外槽均有8个弦面,每层外有24根柱子,内有八根,以柱、柱间叠枋和斗拱形成弦向平面构架,在角柱处交汇,木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱,组成不同方向的复梁式木架。

在内外槽的径向,以内柱、外柱和梁栿及斗拱组成空间构架,内槽内供奉佛像,外檐柱内为游人空间。

有人计算,整个木塔共用红松木料3000立方,约2600多吨重,整体比例适当,建筑宏伟,艺术精巧,外形稳重庄严。

右图就是应县木塔的实体照片,可以看出有以下建筑特点:二层以上各层均以斗拱挑出平座并设置栏杆供人登临凭栏远眺,塔身逐层向内递收,上部高达十余米的相轮铁刹耸立,造型优美,轮廓线变化富于韵律感,塔身雄壮巍峨,挺拔向上,稳如泰山,正如古人赋诗赞曰:远观擎天柱,近似百尺莲。

该塔身底层南北各开一门,二层以上周设平座栏杆,每层装有木质楼梯,游人逐级攀登,可达顶端。

二至五层每层有四门,均设木隔扇,光线充足,出门凭栏远眺,恒岳如屏,桑干似带,尽收眼底,心旷神怡。

塔内各层均塑佛像。

一层为释迦牟尼,高11米,面目端庄,神态怡然,顶部有精美华丽的藻井,内槽墙壁上画有六幅如来佛像,门洞两侧壁上也绘有金刚、天王、弟子等,壁画色泽鲜艳,人物栩栩如生。

应县木塔的稳定性评估

应县木塔的稳定性评估特1 ,于林波2陈 (1. 西安建筑科技大学 土木工程学院 , 陕西 西安710055 ; 2. 中国建筑西北设计研究院 , 陕西 西安 710018) 摘 要 : 以应县木塔为例 ,在现场调查研究的基础上 ,就二层明层整体建立有限元模型 ,细化柱脚构造 , 模拟分析在不同柱顶位移下的二层整体变形情况以及柱脚 、梁枋内力 ,探讨木塔结构可能的破坏模式 , 对木塔稳定性作出评估 。

研究结果表明 ,木塔二层明层的破坏始于西南面外檐中柱的局部失稳 。

该柱 因柱脚榫局部最大拉应力过大而发生损伤 ,在柱顶偏离柱脚接近 685 mm 时将完全破坏 。

该柱柱脚榫局 部应力目前已处于破坏区间 ,若木塔受到剧烈扰动 ,发生失稳的概率增大 。

关键词 : 木结构古建筑 ;应县木塔 ;稳定性 ;止偏加固 文章编号 : 1672 —1144 (2013) 05 —0102 —05中图分类号 : TU311. 2文献标识码 : AAppra i sal on Sta b ility of Yingxian Wooden T o w erCHE N T e 1 , Y U Lin 2bo 2(1. Xi ’an University o f Architecture and Technology , Xi ’an , S h aanxi 710055 , C hina ;2. C hina C onstruction N orthwest Design and Resear ch Institute , Xi ’an , S h aanxi 710018 , C hina )Abstract : T aking Y ingxian Wooden T ower for ex am ple and based on the investigati on and research in site , a finite ele 2 m ent m odel is established for the whole second visible fl oor of the tower in order to refine the structure of the colum n foot , sim ulate and analyz e the overall deform ati on of the second visible fl oor and the internal force of the colum n foot and beam s in the different displacem ent of colum ns , then discuss the possible failure m ode of the tower , and make the assessm ent for the stability of the tower . The results show that the dam age on the second visible fl oor of the tower starts with the instabil 2 ity of the southwest colum n. The colum n foot will get hurt when the m aximum tensile stress of the colum n foot ex ceeds its limit , and the column foot will be com pletely destroyed if the departure distance between the top and foot of the colum n reaches 685 mm. The stress of the colum n foot has been in dam age interval . The probability of instability will increase if the tower suffers from disturbance seri ously.K ey w or d s : ancient timb er buil ding ; Yingxian Wood en To w er ; sta bility ; strenthening f or p rev enting d e p arture平面上刚度分布不均 ,层间刚度比变化较大 ,薄弱层为二层明层 。

层析技术用于考古_山西应县木塔的基础结构

引言

建于1056年 (辽代清宁2年) 的山西应县木塔 佛宫寺释迦塔 是我国现存最古老 最高大的木结构塔式建筑, 稀世罕见 (陈明远, 1980). 该塔共5层, 顶高67. 31 m , 底层直径 30. 3 m , 阶基分两层: 上层阶基呈八角形 (边长14. 9 m ) , 下层阶基呈方形 (39 m ×42 m ). 虽然该塔的塔体较轻 (自重仅7 400 t) , 并配有结实宽厚的基座, 但塔身已严重倾斜, 第5层 在 N 10°E 方向的水平偏差达0. 445 m. 从地质演化上看, 由中生代末期构造基础上发展起 来的大同盆地, 到第四纪时存在反复的升降运动. 全新世以沉降为主, 新构造运动和地震 活动的水平都较高. 1305年和1673年怀仁2应县和天镇均发生6. 5级地震. 巨大的地壳运动 势必引起木塔基础出现不可抗拒的变形与破坏. 当然, 阶基的自然坍塌和人为的损坏也有 一定影响. 据塔院区勘察报告指出①: 木塔的阶基顶面已不处于水平状态, 东南高 (相对高 差+ 8~ + 13 mm ) , 并同时向北西和北东方向倾斜, 后二者的相对高差分别为 (- 27~ - 68

兴泰, 李晓芹, 1996; 冯锐等, 1997; 李

晓芹等, 1998). 野外测量使用M IR 多 功能直流电测仪. 考虑到多层电阻率结

构的反演图象容易将尖锐清晰的地质界

面平滑成渐变的梯度层, 为得到界面埋

深的定量结果, 计算中不仅利用了钻孔 资料进行约束, 还同D ah lin (1996) 的措 施相同, 提取了部分点的垂直电法测深

1 原理

1. 1 电磁波和电阻率层析成像

测定电磁波在不同方向上穿经待测物体的振幅量, 构成一组投影函数, 把180°方向的

《应县木塔损伤分析及材性微观劣化与保护研究》范文

《应县木塔损伤分析及材性微观劣化与保护研究》篇一一、引言应县木塔,位于山西省应县佛宫寺内,是中国现存最高的木结构古塔,具有重要的历史、文化、艺术和科学价值。

然而,随着时间推移,木塔受到了自然环境和人为因素的影响,出现了不同程度的损伤和材性微观劣化。

为了保护这一人类文化遗产,本文对应县木塔的损伤情况进行了详细分析,并对其材性微观劣化进行了深入研究,以期为木塔的保护提供科学依据。

二、应县木塔损伤分析1. 损伤类型应县木塔的损伤主要包括结构性损伤和非结构性损伤。

结构性损伤主要表现在塔身倾斜、梁柱断裂、榫卯松动等方面;非结构性损伤则主要表现在油漆剥落、木材腐朽、虫害侵蚀等方面。

2. 损伤原因应县木塔的损伤原因主要包括自然因素和人为因素。

自然因素如风化、雨蚀、地震等;人为因素如人为破坏、施工不当等。

其中,自然因素是导致木塔损伤的主要原因。

三、材性微观劣化研究1. 材性微观劣化表现应县木塔的材性微观劣化主要表现为木材的腐朽、虫害侵蚀、木材含水率变化等。

这些因素导致木材的力学性能下降,进而影响木塔的结构安全。

2. 材性微观劣化机制木材的材性微观劣化机制主要包括生物侵蚀、化学腐蚀和物理损伤。

生物侵蚀主要是指虫害对木材的侵蚀;化学腐蚀主要是指水分、氧气等对木材的化学作用;物理损伤则是指外力对木材的破坏。

这些因素共同作用,导致木材的材性微观劣化。

四、保护措施建议针对应县木塔的损伤及材性微观劣化问题,本文提出以下保护措施建议:1. 加强监测与维护:定期对应县木塔进行结构安全监测和木材材性检测,及时发现并处理损伤和劣化问题。

2. 防虫防潮:采取有效措施防止虫害和潮湿对木塔的侵害,如安装防虫网、加强通风等。

3. 修复与加固:对已发现的结构性损伤和非结构性损伤进行修复和加固,恢复木塔的结构安全。

4. 科学研究与技术支持:加强对应县木塔的科学研究和技术支持,为保护工作提供科学依据和技术保障。

5. 宣传与教育:加强对应县木塔的宣传和教育,提高公众的保护意识,共同参与到木塔的保护工作中来。

应县木塔 —— 技术与艺术完美结合的杰作

应县木塔 —— 技术与艺术完美结合的杰作建筑系:周实,陈忱,孙芊芊佛宫寺释迦塔位于山西省应县城内西北佛宫寺内。

俗称应县木塔。

塔总高67.31米,是我国现存时代最早的木结构高层建筑.据记载,木塔建于后晋天福年间,辽清宁二年(1056年)重修。

佛宫寺的位置,在现在应县的西北部,塔位于寺的山门之内、大殿之前的中轴线,还保持南北朝时代佛寺平面布局的传统,是佛寺布局的一种典型形式。

在塔后有一高台,以甬道与塔基连接,上建大殿,在总体构图方面,站在山门内恰好可将全塔收入视线,而大殿又恰在塔的后檐下的视角范围内。

这种以建筑体量的视觉范围来确定总体布局的方法,与著名的蓟县独乐寺一致,是这时期建筑设计的一种法则。

塔平面八角型,高九层,其中有四个暗层,所以外部看来只是五层;再加最下层是重檐,共有六层檐。

这座楼阁式木塔高达67.3米,底层直径30.27米,体形庞大,但由于在各层屋檐上配以向外挑出的平坐与走廊,以及攒尖的塔顶和造型优美而富有向上感的铁刹,不但不感觉其笨重,反而呈现出雄壮华美的外部形象。

塔身木构架的柱网是采取内外两环柱的布局,五个明层的内环柱以内的内槽都供奉佛像,外槽为走廊。

九层的结构事实上是重叠九层具有梁柱斗拱的完整构架。

底层以上是平坐暗层。

二层以上又是平座安层,重复以至五层为止。

各层柱子迭接,每层外柱与其下平坐层的柱子位于同一线上,但退入越半柱径,各层柱子都向中心略有倾斜,形成收分。

释迦塔的构架原则为:柱网和构件组合采用内外槽制度。

在功能上内槽供佛,外槽为人流活动空间。

在结构上,外槽和屋顶使用明木伏、草木伏两套构件;作为多层建筑,各层间均有暗层,作为容纳平坐结构和各层屋檐所需的空间;各层上下柱不直接贯通,而是上层柱插在下层柱头斗拱中的“叉柱造”。

塔内的明层内都有塑像,一层塑有释迦佛,像高达11米,庄严肃穆,壁面绘有6尊如来画像,12尊飞天,姿态逼真,优美生动,是壁画中的佳作。

三层塑四方佛,面向四方。

五层在中央塑有释迦坐像,八大菩萨分坐八方。

《应县木塔现状结构残损要点及机理分析》范文

《应县木塔现状结构残损要点及机理分析》篇一一、引言应县木塔,又称佛宫寺木塔,位于中国山西省应县境内,是中国现存最高的木结构古塔。

该塔历史悠久,具有极高的历史、文化、艺术和科学价值。

然而,随着岁月的流逝,木塔历经自然侵蚀与人为因素的破坏,结构出现了明显的残损。

本文旨在对应县木塔的残损现状进行详尽的分析,并对其机理进行深入探讨。

二、应县木塔现状结构残损要点1. 结构老化:应县木塔由于历史悠久,木结构出现了严重的老化现象。

部分木材因长期受潮、日晒、雨淋等因素的影响,出现了开裂、变形等现象。

2. 虫害侵蚀:木塔内部及周边环境潮湿,为害虫提供了生存环境。

部分木材被虫蛀蚀,导致结构强度降低。

3. 地震影响:应县地区历史上曾多次发生地震,地震对木塔的结构造成了严重的影响。

部分结构在地震中出现了松动、错位等现象。

4. 人为破坏:由于历史原因及保护意识不足,人为因素如非法破坏、建筑材料被盗取等也造成了木塔的损伤。

三、应县木塔结构残损机理分析1. 自然侵蚀机理:应县木塔长期受到自然环境的影响,如风化、雨淋、日晒等,导致木材的物理性能逐渐降低,出现开裂、变形等现象。

此外,木材还可能受到生物(如白蚁)的侵蚀,进一步加剧了结构的损伤。

2. 地质灾害机理:地震是导致应县木塔结构残损的主要地质灾害因素之一。

地震力使木塔的结构发生震动和扭曲,导致部分结构松动、错位甚至倒塌。

此外,地面的不均匀沉降也可能对木塔的结构造成影响。

3. 人为因素机理:人为因素如非法破坏、建筑材料被盗取等,直接导致了木塔的结构损伤。

此外,由于保护意识不足,人们在保护木塔方面的措施不够完善,也加剧了其结构的损伤。

四、结论与建议针对应县木塔的现状结构残损问题,我们提出以下建议:1. 加强监测与维护:建立完善的监测体系,定期对木塔的结构进行检测与评估,及时发现并处理潜在的安全隐患。

同时,加强日常维护工作,如清理杂物、修复破损的木材等。

2. 提升保护意识:提高公众对古建筑保护的认识和重视程度,加强宣传教育,让更多人参与到古建筑保护工作中来。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

应县木塔之结构定性分析

结22班江中华 2002010385

一、 背景知识

山西应县木塔建于公元 1056 年、现高为 65.86 米、塔底直径以木柱外接圆计算为33.15 米,平面呈八角形,有明层五层及明层间设平座层(暗层)四层,实际上是九层高耸木结构建筑。

塔身全部用木材建造,各层均设内外两槽。

在各层内外槽均有 8 个弦面,以柱、柱间叠枋和斗拱形成弦向平面构架,在角柱处交汇。

在内外槽的径向,以内柱、外柱和梁栿及斗拱组成空间构架,内槽内供奉佛像,外檐柱内为游人空间。

它是我国保存完好的年代最早的木塔,也是世界上现存的唯一木结构楼阁式宝塔。

1961 年国务院将其公布为全国重点文物保护单位。

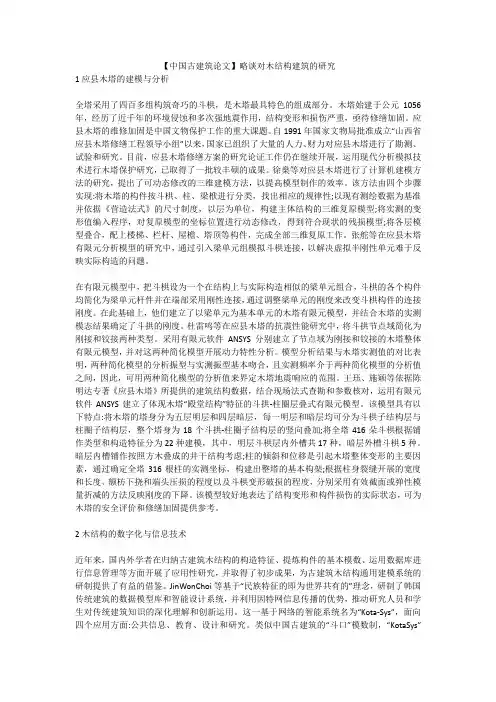

右图就是应县木塔的实体照片,可以看出

有以下建筑特点:

二层以上各层均以斗拱挑出平座并设置栏

杆供人登临凭栏远眺,塔身逐层向内递收,上

部高达十余米的相轮铁刹耸立,造型优美,轮

廓线变化富于韵律感,塔身雄壮巍峨,挺拔向

上,稳如泰山,正如古人赋诗赞曰:

远观擎天柱,近似百尺莲。

二、塔的结构定性分析

中国的塔不在少数,但是能够流传上千年

而依旧巍然挺立的并不多,而像应县木塔这样

有特色的更是寥寥无几,真可谓前无古人后无

来者了。

要想知道为什么唯独此塔能够经历住

千百年的风雨侵蚀、地震、雷电、兵事而不倒,这里面的确有不少偶然的因素在里面,但更多的是反映了事物必然性的原理,因此不可不从其内部结构去进行探究。

塔属于高耸建筑物,对于高耸建筑物常常需要以下问题得到解决方能流芳百世:

z沉降;

z结构抗震;

z抗水平荷载的能力。

下面分别对塔的这些问题一一进行探究。

1.沉降

对于高耸建筑物,沉降是个比较敏感的话题,因为它上部荷载大,截面小,对地基的承载力要求就高,为了防止出现沉降差,对地基土的均匀性要求也高。

著名的比萨斜塔之所以会在尚未建完时就明显的有大倾斜,就是地基土承载力不够,最关键的是承载力不均匀。

现代也有不少大型或高层建筑发生整体变形或大规模损坏,大多由于地基选择、处理不当或基础达不到设计施工需求,导致地基或基础失效,从而发生不均匀沉陷、变形而造成,应该让我们引以为戒。

要控制建筑物的沉降,要么提高地基土的承载力,要么减轻结构本身的自重。

对于应县木塔而言,前辈建筑师们既对地基做了适当的处理,如用灰土夯实作为垫层,同时在减轻结

构的自重上下了很大的功夫,使用木料作为结构主体。

我们都知道木材的特点是轻质高强(相对石料,混凝土而言),密度比水还小,用在塔的建造上是古代最适合的材料。

通过大致估算可知,相比之下,同样规模的木结构塔和砖石结构的塔,前者的质量不到后者的1/5,这样就意味着在相同的地基土承载力时,木结构塔的高度是砖石结构塔的高度的5倍以上(不考虑稳定性等其他要求)。

曾经作为“西湖十景”之一,“雷峰夕照”中的主体雷

峰塔是典型的砖石砌成的。

(如图)

同样是塔,可以看出,应县木塔和雷峰塔存在着巨大的

差别。

砖石结构自重大,塔的高度严重受限,而且体型显得

笨重,古朴。

古代流传下来的砖石结构的塔少之又少,原因

在于这种塔结构松散,整体性差,于抗震非常不利。

应县木塔的沉降控制相当好,也没有出现很明显的沉降

不均匀现象,这主要是由于该塔结构对称,质量分布均匀,

加上地基土质均匀,足够抵抗上部基础传来的荷载效应。

2.结构抗震

木结构的抗震性能类似于钢结构,虽然吸收地震能的能力稍有不足,但是由于材料本身轻盈,综合抗震效应反而远远高于钢结构。

据资料记载,无论是古代还是现代,山西地震频繁,震源浅,震害大,砖石结构的塔根本无法逃脱被震坏的厄运,但是应县木塔一次次的证实了自己的抗震性能。

应县木塔的优良抗震一方面是来自于木材自身质量轻,另一方面则是由于木构件之间的连接大多为隼接,类似于后来的铆接,这样的连接可以看成是塑性连接,在外力作用下可以有相当大的变形而不破坏。

另外在应县木塔建成后不久,经过一次地震的考验之后在内槽加上了许多斜撑,大大的加大了结构的整体刚度。

另外,应先木塔外面看上去是5层,实际上在层与层之间还有暗层,也就是实际上有9层,这样就大大的增加了结构水平方向的刚度,同时增加了竖直方向的稳定性(由欧拉公式22)(l EI F Pcr µπ=知,计算长度减少了,临界荷载得到提高),虽然一般对于这种非现代高耸数百米的塔而言不需要考虑其在竖向荷载下的稳定性。

应县木塔不同于一般木塔的另外一点是其内筒的设计。

隋唐时期,人民建造塔,多数是在内部立直杆,和外面的外檐柱圈形成一个整体,这样一方面便于施工,也增加了整体抗倾覆能力,如下图。

设计示意图(右为应县木塔)外檐柱

内圈柱

直杆

外檐柱

应县木塔在内部的设计上作出了

重大的改进:将里面设计成一个柱圈,

这样内部的支点由原来的一个点变成

一个面。

一方面可以利用内圈柱内部

的空间供放佛像,内圈柱和外檐柱之

间供人使用,所以并不影响空间的使

用;另一方面,显然这样改进使得结

构的整体刚度更大,抗倾覆能力也更

强。

这一设计理念和现在高层、超高层建筑中的内部核心筒的设计理念极

为相似,也许内部核心筒的灵感来源

即在此。

3.抗水平荷载的能力

对于高耸建筑物,地震作用应该

和此处所谓的水平荷载分开讨论,原

因很简单:一座结构也许其寿命期内

不会遇到地震,但是水平荷载,尤其

是对于高耸结构,时刻都在承受。

水平荷载当然主要指风荷载,影

响风荷载的因素主要有结构的高度,

迎风面积,以及迎风面的形状。

此处

主要讨论迎风面的形状问题。

山西应县主要受雁北平原的风的

常年吹刮,而风的水平作用对高耸结

构非常不利,尤其是结构本身重量比

较轻时。

由于塔身比较狭长,在楼板

处结构的刚度相对要大许多,因此在

受水平荷载时竖向的柱子会产生比较

大的剪力,而木结构柱子间为了满足

使用空间的要求很少使用斜撑,这样

就给结构带来了一些问题。

尤其对于内部只有一根竖直杆的一般木塔而言,水平抗剪能力更弱很有可能在强劲的风荷载作用下产生过大的水平位移,影响使用。

对于木结构而言,柱子的垂直状态是非常重要的,因为柱子基本都是只受轴力,一旦出现偏差就会产生水平内力,结果是加剧了水平位移的产生,反过来又进一步增大了水平方向的分力。

当然对于木结构而言,前面提到,其塑性较大,未必就会产生结构破坏,但是影响正常使用。

而应县木塔内部的圈柱大大增加了竖直方向的整体刚度,从而使得剪力问题大大的减轻,柱子基本上在水平荷载作用下受轴向的力,不容易产生水平方向位移。

三、总结

应县木塔的建造处处体现了中国古代匠师们的智慧之光,以上只是从结构上定性的分析了一些感兴趣的问题。

从建筑的眼光看,此塔有更多的闪光点。

建筑体例的开创,需要的是对基本力学概念的很好把握,以及创新的思维,正如该塔内部结构形式的改进。

对于中国木结构中非常重要的传力构件——斗拱,在应县木塔上也应用得非常恰当。

一方面,斗拱的应用使得塔的每一层重檐可以形成极其优美的外挑,这中建造手法在中国古建筑里面非常的常见。

斗拱的传力本质实际上是通过过渡,将大面积的荷载可靠的“收缩”到梁或者柱子上来。

虽然这种所谓的“收缩”看似一个不稳定的平衡,上大下小,实际上了解斗拱真正的构造就明白,层层的展开,横纵的相互咬合,相互限制,使得他们(斗拱的构件组成)紧紧的形成一体,而且拆的程序必须合安装时完全相反才有可能将其拆开。

斗拱是中国人的骄傲,是中国古建筑所特有的。

学习体会

结构力学是一门博大精深的课程,这句话我直到本科阶段的结构力学基础教程上完后才领悟到。

从开始的结构组成分析,到静定结构,影响线,再到超静定结构,最后是所谓的结构矩阵分析和结构动力学。

以上整个学习过程中总有这样一种感觉,就是实际上当我们明白了结构的组成分析后,已经学会了大半,后面的一些内容无非是一些比较次要的补充而已,当然除了后面的结构动力学,里面还是有些新的东西。

但是当这些都学完后,又总是觉得前面还缺点什么,总是觉得学得不踏实,心里没底。

直到再上定性结构力学,才明白前面还缺少什么:就是这种概念的点拨。

的确,很多师兄师姐说的很对,定性结构力学这门课,教会了我们如何去看待问题后面的本质,或者叫原理吧,这是一种真正的能力,是全局把握的能力,让人很自然有一种高屋建瓴的感觉,眼光开阔了许多,甚至让人有回去再体味一遍原来的结构力学内容的冲动。

原来和结构力学之间感觉存在的迷雾,全部被打开了。

也许很多年后,我们不会再记得力法位移法的计算公式,但是我想,这种对结构概念的真正把握,是受用终生的。

一千个人学定性结构力学,就会有一千种感受和收获。

我觉得,定性结构力学是极少数让人听得酣畅淋漓的课之一。

很奇怪,当时听袁老师代的英文结构力学,也是有这种感觉,觉得很多本质的东西被点到了,正是“每有所得,便欣然忘食”。

教师点评:

文章作得很下功夫,很认真,文笔流畅,思路明晰,道理朴素。

“一千个人学定性结构力学,就会有一千种感受和收获。

”有同感。

定性分析千差万别,因人而异,很难建立一个统一的规则和模式。

但是,值得探究的是:隐其背后的,是否可以提炼出几个最基本要素呢?如:约束,平衡,… 探究ing …。