实验心理学复习资料

实验心理学复习资料

实验⼼理学复习资料实验⼼理学学期复习指南(⼆1)⼀、实验⼼理学的早期代表⼈物1、费希纳①系统地探讨了物理量与⼼理量之间的关系,提出了费希纳定律S=KlgR②于1860年发表了《⼼理物理学纲要》⼀书,⼤⼤发展了⼼理物理学,提出了三种测量⼼理量的⽅法:最⼩可觉察法,正误法和均差法。

2、冯特①1879年在莱⽐锡⼤学建⽴第⼀个⼼理学实验室,标志实验⼼理学正式建⽴;培养了⼤批⼼理学家,创办了⼼理学专业期刊。

②创建了构造主义⼼理学派,提出了实验内省法。

在实验室建⽴后的20年内,完成了100多项实验研究。

3、艾宾浩斯①把实验法成功⽤于⾼级⼼理过程研究,发现并证明了实验法在整个⼼理学研究中都是有效的⼯具。

②在对记忆的研究的过程中建⽴了第⼀个和⾼级⼼理过程有关的函数关系——遗忘曲线。

费希纳开创性的提出了量化研究“⼼灵”的思想以及具体可操作的量化⽅法,为⼼理学指明了⽅向;冯特提出⼼理学必须⽤实验的⽅法进⾏研究,从⽽搭建了⼼理学的框架;艾宾浩斯开⽤实验的⽅法研究记忆等⾼级⼼理过程之先河,从⽽铸造除了实验⼼理学的模型。

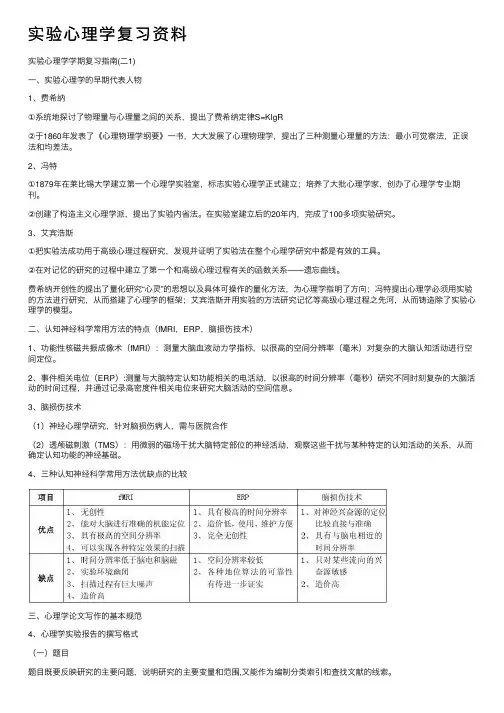

⼆、认知神经科学常⽤⽅法的特点(fMRI,ERP,脑损伤技术)1、功能性核磁共振成像术(fMRI):测量⼤脑⾎液动⼒学指标,以很⾼的空间分辨率(毫⽶)对复杂的⼤脑认知活动进⾏空间定位。

2、事件相关电位(ERP):测量与⼤脑特定认知功能相关的电活动,以很⾼的时间分辨率(毫秒)研究不同时刻复杂的⼤脑活动的时间过程,并通过记录⾼密度件相关电位来研究⼤脑活动的空间信息。

3、脑损伤技术(1)神经⼼理学研究,针对脑损伤病⼈,需与医院合作(2)透颅磁刺激(TMS):⽤微弱的磁场⼲扰⼤脑特定部位的神经活动,观察这些⼲扰与某种特定的认知活动的关系,从⽽确定认知功能的神经基础。

4、三种认知神经科学常⽤⽅法优缺点的⽐较三、⼼理学论⽂写作的基本规范4、⼼理学实验报告的撰写格式(⼀)题⽬题⽬既要反映研究的主要问题,说明研究的主要变量和范围,⼜能作为编制分类索引和查找⽂献的线索。

实验心理学复习要点

实验心理学复习要点名词解释:1.实验者效应:主试在实验中可能以某种方式(如表情、手势、语气等)有意无意地影响被试,使他们的反应附和主试的期望。

这种现象称为实验者效应。

2.韦伯定律:韦伯定律,即感觉的差别阈限随原来刺激量的变化而变化,而且表现为一定的规律性,用公式来表示,就是△Φ/Φ=C,其中Φ为原刺激量,△Φ为此时的差别阈限,C为常数,又称为韦柏率。

3.费希纳定律:费希纳定律是一个表达简单的定律,其公式为S=KlgR,其中S是感觉强度,R是刺激强度,K是常数。

简单来说,这个定律说明了人的一切感觉,包括视觉、听觉、肤觉(含痛、痒、触、温度)、味觉、嗅觉、电击觉等等,都遵从感觉不是与对应物理量的强度成正比,而是与对应物理量的的强度的常用对数成正比的。

这个定律是19世纪德国心里物理学家费希纳(Gustav Theodor Fechner,1801~1887)在他的表兄和老师韦伯(Ernst Heinrich Weber,1795~1878)的定律基础上建立的,所以又称为韦伯-费希纳定律,也正是因为这个定律,心理物理学才作为一门新的学科建立起来。

4.准实验设计:准实验研究是指在无须随机地安排被试时,运用原始群体,在较为自然的情况下进行实验处理的研究方法。

5.真实验设计:在随机化原则基础上分配被试,能够充分控制全部内在的无效变异源和外在无关因素的影响,以获得比较准确的实验结果的设计。

它是相对于准实验设计而言的,真实验设计是在各种设计方法中要求控制条件最严密、操纵自变量最有效和测定记录因变量最准确的一种。

6.自变量的混淆:自变量混淆——如果应该控制的变量没有控制好,那么,它就会造成因变量的变化,这时,研究者选定的自变量与一些没有控制好的因素共同造成了因变量的变化,这种情况就称为自变量混淆。

7.双盲实验:双盲实验是一种更加严格的实验方法,通常使用与人文科学(humansubjects),旨在消除可能出现在实验者和参与者意识当中的主观偏差(subjective bias)和个人偏好(personal preferenes)。

实验心理学复习资料

实验心理学复习资料第七章注意【了解:过滤器模型及其双耳同时分听实验的依据:注意的核心问题也就是对信息的选择分析。

注意的过滤器理论是有关注意机制最易于理解的理论解释,该理论最早是由布罗得本特(Broadbent,1958)提出来的,后来的研究者们又对这个理论进行了补充和发展。

该理论认为,既然注意在行为上的特点就是人们能选择一部分信息进行加工,而忽略其他信息(就像酒会中我们有选择地倾听当前的谈话而忽略其他谈话声);那么,不妨将注意理解为人类信息加工系统中的一个瓶颈或阀门,来自外界的大量信息中只有少量能通过这个瓶颈,注意就像过滤器一样只允许一部分信息通过瓶颈。

双耳分听技术,这一技术的本质是让被试的双耳同时听见不同的信息。

问题:注意过滤器对信息进行选择的位置究竟是在感觉阶段、分析阶段,还是反应阶段?不同的双耳分听技术实验对这个问题作出了不同的回答,从而又将过滤器理论细分为:早期选择模型中期选择模型(衰减模型)晚期选择模型】一)早期选择模型1、英国心理学家布罗德本特(Broadbent,1958)理论:该模型认为,注意瓶颈位于信息加工的早期阶段,以避免中枢系统超载。

作为过滤器的注意对进入的信息加以调节,选择一些信息进入高级分析阶段,其余信息则可能暂存于记忆中,然后迅速衰退。

通过过滤器并进入高级分析水平的信息再接受进一步的加工,从而被识别和存贮。

[看:这种过滤器是按”全或无”方式进行工作的,即接通一个通道的同时关闭所有其他通道。

韦尔福德(Welford,1959)因此称其为单通道模型。

]实验材料:Broadbent(1954)双耳分听实验,他向被试的右耳呈现3个数字,同时向左耳则呈现另外3个数字。

呈现的速度为每秒2个数字。

然后,要求被试再现。

结果发现被试可用两种方式再现:以耳朵为单位,分别再现左右耳所接收的信息;以双耳同时接收到的信息为单位,按顺序成对地再现结果:Broadbent原估计能达到95%的准确再现率,但实际上,以第一种方式再现的准确率为65%,以第二种方式再现的准确率为20%。

实验心理学复习提纲

实验心理学(1)复习提纲复习范围:一、实验心理学的早期代表人物P2实心定义:主要内容为心理实验理论、心理实验设计及相关的统计处理技术。

保留内容为反应时间和心理物理学。

(狭义)是以实验方法研究心理和行为的规律的科学。

(广义)1879年,以冯特在莱比锡大学建立第一个心理学实验室为标志。

冯特的心理学第一次确立了实验法在科学心理学研究中的核心地位,实验心理学由此成为科学心理学的先锋。

代表人物:费希纳、冯特、艾宾浩斯。

1、费希纳:提出“量化”研究心灵的思想,以及具体可操作的量化方法,即心理物理法,为实验心理学指明了方向。

率先用心理物理学方法研究色觉和后像。

身心合一二元论。

1860年出版了《心理物理学纲要》,奠定了实验心理学的基础。

①联系内部世界与外部世界:S=KlogR,S为感觉到的刺激强度,R为实际刺激强度,K为常数。

刺激量增大时,产生一个最小可觉差,所需要的变化量也越大。

(物理量增大时,为了感知到同样的差异,需要更大的刺激变化。

②心理现象的定量研究方法:创造了三种感觉测量方法,分别为最小可觉差法、正误法、均差法。

第一次将人类心理现象量化地表达出来。

后人→信号检测论2、冯特:首次提出心理学必须用实验的方法进行研究,从而搭建了实验心理学的框架。

在《对感官知觉学说的贡献》一书中第一次讲到“实验心理学”,与费希纳的《心理物理学纲要》一起被看做新心理学著作诞生的标志。

1873-1874出版了《生理心理学原理》,被心理学界誉为科学心理学史上最伟大的著作。

(蔡元培1917年在北京大学建立心理学实验室,并于1926年设立了心理学系)3、艾宾浩斯:开用实证方法研究记忆等高级心理过程之先河,铸造出实验心理学的雏形。

(扩展了实验心理学的领地,最终确立了实验心理学在心理学研究中的核心地位)。

1908年出版了《心理学概论》,“心理学仅有短期的历史,却有着长期的过去。

”发现并证明了实验法在整个心理学研究中都是有效的工具,建立了第一个和高级心理过程有关的函数关系——遗忘曲线。

实验心理学期末复习-信度和效度

信效度(1)效度:实验是否有效、明确,确定实验的有效性,就是效度。

实验研究效度是一项实验所能揭示的事物本质规律的有效程度。

反应实验结果的准确性和有效性程度。

主要包括内部效度和外部效度。

内部效度和外部效度是互相联系、互相影响的,提高实验内部效度的措施可能会降低其外部效度,而提高实验外部效度的措施又可能会降低其内部效度。

这两种效度的相对重要性,主要取决于实验目的和实验的要求。

一般而言,在实验中控制额外变量的程度越大,则对因果关系的测量就越有效。

因此,可以在保证实验内部效度的前提下,采取适当措施以提高外部效度。

(2)内在效度:实验的内部效度是指实验中的自变量与因变量之间的因果关系的明确程度。

由于研究中有系统误差的存在,自变量和因变量之间固定的明确关系程度变得不明确了,也就是降低了实验研究的内在效度。

影响内在效度的因素可能有:生长和成熟、历史(经历)、前测的影响、被试的选择偏性、被试者的缺失、实验程序的不一致(例如台湾繁体字和大陆简体字)、统计回归的影响(向总体的平均水平靠拢的趋势)(3)霍桑效应和安慰剂效应:混淆自变量效果,从而降低了内部效度(4)统计回归的影响:在取样时,选取某些特质位于两极端的被试,而这些被试在前后两次测试时出现最高分和最低分的被试其得分向中间回归,即高分组降低分数,低分组被试提高了分数这一自然回归现象。

(5)外部效度:实验的外部效度是指实验结果能够普遍推论到样本的总体和其他同类现象中去的程度,即实验结果的普遍代表性和适用性。

任何造成研究条件更具有特异性的因素都会带来对研究外部效度的损害,这些因素的特异性越强,越有可能导致研究情景与人们日常生活情景的差异性,也就制约了研究结论的可推广性。

影响外部效度的因素可能有:实验环境的人为性(模拟研究和现场试验研究)、被试者样本缺乏代表性、测量工具的局限性。

(6)模拟研究:监狱实验(7)现场试验研究:旁观者效应(8)信度:是指实验结论的可靠性和前后一致性程度。

实验心理学复习

名词解释一、三大定律(费希纳定律、韦伯定律、史蒂文森定律三选一) P2491、韦伯定律:刺激的差别阈限是刺激本身强度的一个线性函数。

对于任何同一类的的刺激,产生一个最小可觉差所需增加的刺激量,总是等于当前刺激量与一个固定分数的乘积,这个固定分数被称为韦伯分数。

对于放置在皮肤上的重物刺激,韦伯分数大约是1/30。

不同刺激条件和不同感觉道下得到的韦伯分数差异很大,但是韦伯分数的存在说明了一个重要事实:所有刺激,无论其作用于眼、耳、鼻、舌或任何其他感觉器官,其刺激强度水平与其差别阈限的大小之间存在固定的数学关系:△I/I = k ,其中△I和I分别代表差别阈限的大小和刺激的强度水平,k代表韦伯分数。

这个公式也被叫做韦伯定律。

韦伯定律的作用:它使得比较不同感觉道及不同条件下的感受性成为可能。

如果没有韦伯定律,仅仅比较不同感觉道的差别阈限并不能说明任何问题。

2、费希纳定律:把最小可觉差(连续的差别阈限)作为感觉量的单位,即每增加一个差别阈限,心理量增加一个单位,这样可推导出如下公式:S = k log I。

其含义是感觉量与物理量的对数值成正比。

也就是说感觉量的增加落后于物理量的增加,物理量成几何级数增长,心理量成算术级数增长,这个经验公式被称为费希纳定律。

3、史蒂文斯定律:主张在确定刺激强度和感觉量之间的关系时,要计入在给定条件下感受性的绝对阈限,即“生理零度”。

提出了新的公式:f=K(-0)n。

式中,f为主观量,即感觉量;为刺激强度;0为指定条件下发生作用的绝对阈限;K为常数;n为指定数阶次。

绝对阈限值随适应、掩蔽、干扰等因素而改变。

这个公式使人在确定感觉强度时不仅能计入刺激量也计入了感觉器官的功能状态。

(此为董光恒的课件上的内容。

)书上的公式: S=bIaS是感觉量,b是由量表单位决定的常数,a是感觉值和刺激强度决定的幂指数。

史蒂文斯指出,心理量与物理量之间的共变关系不是对数关系,而是一个幂函数关系。

实验心理学

实验心理学复习资料整理第一章1、实验中的几种变量变量:也称变项,指在数量上或质量上可变的事物的属性。

自变量:在实验中实验者所操纵的、对被试者的反应产生影响的变量,也称自变项。

因变量:由操纵自变量而引起的被试者的某种特定反应称为因变量,是由实验者观察或记录的变量,也称依变项。

控制变量:在相关变量中,实验者不用于研究的那些相关变量称为额外相关变量,是在实验中应保持恒定的变量,称控制变量。

2、自变量的种类?自变量大致可分为三类:(1)作业变量:指实验中要求被试者做出特定反应的某种呈现刺激。

(2)环境自变量:当实验呈现某种作业时,如果改变实验环境的任何特性,则改变了环境特性即为环境自变量;(3)被试者变量:被试者的特性因素,如:年龄、性别、健康状况、智力、教育水平、人格特性、动机、态度等可能影响对某种刺激的反应,这些因素统称为被试者变量。

3、额外变量的控制及方法对额外变量的控制,通常采用以下几种方法:(1)排除法:即把额外变量从实验中排除出去,从控制变量的观点来看,排除法确实有效,但所得到的研究结果却缺乏推论的普遍性。

双盲实验和单盲实验是排除法中有效的方法。

双盲实验指在对额外变量控制时,不告诉被试和主试实验目的的实验。

单盲实验指在对额外变量控制时,不让被试知道实验内容和目的,从而避免被试因主观期望而引起的额外变量。

(2)恒定法:使额外变量在实验的过程中保持固定不变。

当消除额外变量有困难时,就可以采用恒定法。

(3)匹配法:使实验组和控制组中的被试者的特点相等的一种方法。

(4)随机化法:根据概率理论,把被试者随机的分派到各处理组中。

随机法不仅能应用于被试者,也能应用于呈现刺激的安排。

(5)抵消平衡法:通过采用某些综合平衡的方式使额外变量的效果互相抵消以达到控制额外变量的目的。

(6)统计控制法:当明知有因素将会影响实验结果,却无法在实验中加以排除或控制时,需要实验后用统计技术来达到控制额外变量的方法,称为统计控制。

实验心理学复习题

1、启动效应:♦由于近期与某一刺激的接触而使对这一刺激的加工得到易化的效应,称为启动效应。

♦启动效应一般又可分为重复启动效应和间接启动效应二种。

♦重复启动是指前后呈现的刺激是完全相同的,即后呈现的测验刺激完全相同于前呈现的启动刺激。

♦在启动研究中,最常应用的测验方法有:词汇确定、词的确认、以及词干或词段补笔。

2、心理学实验中典型的额外变量实验者效应:主试在实验中可能以某种方式(表情、手势、语气等)有意无意地影响被试,使他们的反应符合主试的期望。

要求特征:被试自发地对主试的实验目的产生一个假设或猜想,然后以一种自以为能满足这一假设的方式进行反应。

(霍桑效应、安慰剂效应)3、根据在各自变量及各处理水平中是否用相同被试,实验设计可分为以下三类:①被试内设计也叫单组实验设计,是每个被试须接受自变量的所有情况的处理。

②被试间设计要求每个被试(组)只接受自变量一种情况的处理,故又称独立组设计。

③混合设计指在一个研究中有些自变量按组内设计安排,有些自变量按组间设计安排。

一般说来,如果一种自变量很可能会影响另一种自变量,那么对这些自变量按组间设计安排,其余的自变量按组内设计安排。

4、实验信度与实验效度实验信度是指实验结论的可靠性和前后一致性程度。

实验效度是指实验方法能达到实验目的的程度。

实验的内部效度是指实验中的自变量与因变量之间的因果关系的明确程度。

实验的外部效度是指实验结果能够普遍推论到样本的总体和其他同类现象中去的程度,即实验结果的普遍代表性和适用性。

5、反应时反应时是指从刺激的呈现到反应的开始之间的时距。

基本问题:①简单反应时是指给被试呈现单一的刺激,同时要求他们只作单一的反应,这时刺激-反应之间的时间间隔就是反应时。

被试的任务很简单,他预先已知道将有什么样的刺激出现并需要作出什么样的反应②选择反应时就是根据不同的刺激物,而在多种反应方式中选择符合要求的,并执行反应所需要的时间。

与简单反应时不同的是,选择反应时任务中的刺激与反应之间存在多样而复杂的联系,更贴合日常生活的复杂反应。

实验心理学复习资料

1.艾宾浩斯"艾宾浩斯是一位对实验心理学的早期发展起到重要作用的德国心理学家。

他的贡献是:首次运用是实验法研究高级心理过程,如记忆、学习、思维等;从根本上变革了实验心理学的研究范式;为心理学提供新的变量测量方法,解决了高级心理过程的量化问题;通过实验研究,建立了第一个和高级心理过程有关的函数关系——遗忘曲线。

著有《记忆》、《心理学原理》、《心理学纲要》等。

2.霍桑效应:霍桑效应是指被试知道自己在被观察测定。

表现出的期望效应和猜测试验目的的对实验结果造成的影响的效应。

美国心理学家梅奥从霍桑研究中最先发现这种现象,利用这种效应能激发工人内在的积极性,从而提高工作效率。

3.双盲实验:双盲实验指在心理学试验中,为防止因主试及被试了解试验内容或目的后产生的反应偏差对试验结果产生额外影响,让主试和被试双方都不知道试验内容和目的的实验处理方法。

4.操作定义:操作定义指对于一种现象用测量它的程序作为它的定义的,即可用感知、可度量的事物、事件、现象和方法对变量或指标做出具体的界定、说明。

有利于提高研究的客观性,有利于研究假设的检验,有利于提高研究结果的可化性,有利于研究的评价、结果的检验和重复。

5.反应时:反应时间是指从刺激的呈现到反应的开始之间的时距。

刺激施于有机体之后到明显反应开始所需要的时间。

在反应的潜伏期中包含着感觉器官、大脑加工、神经传入传出所需的时间以及肌肉效应器反应所需的时间,其中大脑加工所消耗的时间最多。

四、简答题(每小题7分,共28分)1.简述组间设计和组内设计的优缺点。

(1)组间设计的优缺点1优点。

一种自变量不会影响另一种自变量,因为每个被试只对一种自变量做反应。

(1分)2缺点:分配到各实验条件下的被试可能在各个方面是不相同的,因此不同实验条件造成的差异也可能是由于被试的差别造成的(2分)(2)组内设计的优缺点优点组内设计需要的被试少,试验设计方便有效;组内设计比组间设计更敏感;组内设计消除了被试的个别差异对试验的影响(2分)缺点一种实验条件下的操作会影响另一种实验条件下的操作,也就是试验顺序造成了麻烦;组内设计的方法不能用来研究某些被试特电子变量之间的差异;当不同自变量伙子变量的不同水平产生的效果不可逆时,不宜使用组内设计。

《实验心理学》复习知识点(试题版)

《实验心理学》复习知识点(试题版)一、选择题1.在研究交通信号灯亮度对驾驶员反应速度的影响时,交通信号灯的亮度是(B)。

A.因变量B.自变量C.控制变量D.无光变量2.在选择因变量的测定指标时,应综合考虑其(D)。

A.稳定性、客观性、可辨别性B.恒定性、数量化、整体性C.情景性、整体性、可辨别性D.客观性、数量化、有效性3.某研究表明,当场景中的干扰物减少和照明度降低时,与年轻人相比,老年人搜索场景中的交通标志的准确性更低、反应速度更慢。

该研究中自变量的数量是(B)。

A.2B.3C.4D.54.铁钦纳在1901年出版了一部著作,其中对感知觉的研究和心里物理法进行了大量论述,并致力于将实验心理学建立成一个新的学科体系。

本著作是(C)。

A.《定量分析手册》B.《心理学大纲》C.《实验心理学》D.《心理学物理学基础》5.在探讨字号大小对汉字阅读速度产生影响的研究中,阅读速度是(A)。

A.因变量B.自变量C.控制变量D.刺激变量6.在实验时,要求不同的被试组使用相同的仪器设备及程序。

这种控制额外变量的方法是(B)。

A.消除法B.恒定法C.随机法D.匹配法7.一项实验拟考察图片材料是否比文字材料更容易识记,则材料是(A)。

A.自变量B.因变量C.控制变量D.无关变量8.通过双盲法来控制额外变量的方法属于(C)。

A.匹配法B.平衡法C.排除法D.恒定法9.如果自变量是连续的量的变化,则要求所选自变量的检查点,一般以(B)为宜,只有这样,才能足以找出自变量和因变量的函数关系。

A.2~3个左右B.3~5个左右C.5~7个左右D.越多越好10.实验心理学中,挑选被试时最应注意(B)。

A.被试数量最好达到30个B.被试要具有代表性C.随机选取被试D.最好选择有经验的被试11.冯特对心理学的最深远贡献是(B)。

A.对感觉元素的描述B.建立了作为实证科学的心理学C.对神经传导速度的测量D.发明了最小可觉差的方法12. 在探讨性别与被试年龄(青年、中年、老年)对某品牌手机偏好影响的研究中,其实验设计为(A)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验心理学复习资料考试题型:一、名字解释二、简答题三、实验设计(1)改错(2)设计复习范围:第一章实验心理学研究的基本问题第二章实验设计第三章心理物理学方法第四章反应时间第五章视觉与听觉第一章实验心理学研究的基本问题一、实验心理学概述1.实验心理学的概念广义的实验心理学:指应用实验的方法研究心理现象和行为规律的科学,是心理学中关于实验方法的一个分支。

凡是用实验的方法揭示心理与行为规律的研究课题和成果,都可以纳入实验心理学的范畴。

狭义的实验心理学:是专门研究如何进行心理实验的一门科学,研究对象是心理实验的理论、方法、程序、操作技术等问题,可以称作“心理实验学”。

2.实验心理学的任务提出问题—选出被试—标识、控制和测量变量—实验的安排、操作—处理和分析实验结果3.心理学实验的含义与基本形式(1)观察法:是描述性质的方法,特点:直接性,描述性;缺点:过于直接和简单。

自然观察法是最受推崇的一种方法,是指对自然情境下的现象进行深入观察的一种方法;只能等待所要观察的事物出现时才能进行,或只能对已有的事物进行观察。

个案法,是指深入研究单个或少数几个被试的观察法。

(注意无干扰观察:指研究者为了避免被试由于知晓正在被观察,产生非自然状态下的行为,而采用的一种无干扰观察技术)(2)实验法:心理学研究的主要方法,是研究者主动控制条件下对事物的观察,能对所观察的现象做出因果性的说明。

特点优点:a.实验者带有特定的目的进行实验,即实验者规定了将要研究的事物,这比起耐心等待自然观察要有效、经济和方便得多;b. 实验条件为实验者的观察和记录创造了最好的条件,测量较为精确,实验者可以在做好充分准备后开始实验,并且可以通过控制事件的发生,使其重复产生,以确信某现象是否前后一致;c. 实验者设定明确的实验条件,别人可以来重复并检验实验的结果;d. 实验者可以控制一切条件,使之恒定,而改变某一条件,用以观察试验结果。

缺点:实验条件控制有过多的人为性;实验干涉程度高;对于复杂的行为无法测量;不适合大规模探索性研究。

二、心理学实验以及各种变量1.心理学实验的概念实验:为了重复以前的发现,并进行拓展与发现。

实验包括自变量和因变量,实验用来验证理论,并提供解释行为的数据。

有两种情况:a.存在假设b.没有假设实验心理学家采用的三种基本实验:a.在一个受控制的环境中,引入一个变量并且测量它对思想和行为的影响.b.选择一组具有某种显著个性特征的被试,测量这组被试的心理特征,并且通常将这些特征与一个控制组相比较.c.在自然环境下观察行为表现,然后对心理特征进行实证性测量.2.心理学实验中的变量(1)变量的概念变量是心理学实验中最核心的概念,又称做变项,是指在数量上或质量上可以变化、操纵或测量的条件、现象、事物或事物特征。

自变量、因变量、调节变量、控制变量、中间变量和无关变量。

(2)变量的分类a. 从变量来源的角度划分:任务变量:这类变量也称为刺激变量,它来源于研究中实验任务或实验刺激的某些变化,如难度等。

环境变量:这类变量来源于研究中实验环境的变化,如温度、湿度、空间大小等。

被试变量: 这类变量来源于被试的特征,也称机体变量或个别差异变量,如年龄、性别、学历、健康情况等。

b. 从实验设计的角度划分:自变量因变量额外变量(控制变量)(3)自变量与因变量a.自变量:又称独立变量,是由研究者选定并在实验中加以操作、变化,以影响被试行为的因素或因素组合。

物理刺激社会刺激内部刺激自变量的操纵:*建立合适的操作定义;对一个心理现象根据测定它的程序下定义,就叫做操作定义。

*确定检查点(处理水平);自变量的检查点,即自变量的程度。

确定检查点具体包含确定它的数量、间距及范围。

我们要选择的自变量的变化间距,即检查点,要能引起因变量相应的变化。

我们把能引起因变量变化的自变量的变化,叫做自变量的不同水平。

(因素型实验的自变量一般不超过4个水平;如果考察线性关系,可取3--5个水平,如果函数关系复杂,至少要5个水平)◎确定它的数量:一般来说至少要选择3个检查点才能够真正揭示出自变量随因变量变化的实际趋势。

◎确定检查点的间距:检查点之间的间距不宜太近,也不能太远。

外部刺激自变量◎确定检查点的范围:自变量的数量和间距都合适后还必须有合适的测试区段(范围)。

*校准测量自变量的仪器;*控制呈现刺激的方式;控制呈现刺激包括控制刺激呈现的时间长短、时间间隔、顺序、空间方位。

自变量的种类:1)刺激特点自变量,如果被试的不同反应是由刺激的不同特性引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量。

(如主试要求被试学习50个单词,这些单词也许是常见的,也许很少见到。

那么,这些单词在报纸上出现的频率就是单词的一个特点,我们可以研究单词的频率对再认的影响。

句子的不同类型,如肯定句与否定句,主动句与被动句,都是句子的特点。

这些自变量都是因自身的不同特点而引起被试不同反应的,它们都属于刺激特点的自变量。

)2)环境特点自变量,进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量。

时间也属于环境自变量。

时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验。

3)被试特点自变量,一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量。

4)暂时造成的被试差别,被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的。

b.因变量:又称为依从变量,是被试的反应或输出,是主试观测的对象。

因变量的控制:建立合适的操作定义(便于数量化)让因变量成为连续数据(指标数字化)校准测量因变量的仪器反应指标的平衡(如,速度和准确率)因变量的指标:反应的准确性(正确率)反应的速度(心理历程越短,速度越快)反应的概率或频率反应的强度(物理量的大小;时间的长短表示)各种心理测量表分数和评价者的评定分数因变量的性质:1)因变量的可靠性即信度信度指一致性,即同一被试在相同的实验条件下应该得到相近的结果。

2)因变量的有效性即效度当自变量的确造成了因变量的变化,而不是其他的各种因素造成了因变量的变化,我们就说这种因变量是有效的。

如果因变量的变化不是自变量造成的,而是由其他因素,即没控制好的额外因素造成的,这种因变量就是无效的,或者说产生了自变量的混淆。

3)因变量的敏感性自变量发生变化可以引起相应的因变量的变化,这样的因变量是敏感的;如果自变量的变化不能引起相应的因变量的变化,这样的因变量就是不敏感的。

不敏感的因变量有两类典型的例子。

一类叫高限效应,即要求被试完成的任务过于容易,所有不同水平的自变量都获得很好的结果,并且没有什么差别时,就是实验中出现了高限效应。

另一类不敏感的因变量的例子是低限效应,即要求被试完成的任务过于困难,所有不同水平的自变量都获得很差的结果,并且没有什么差别时,实验中就出现了低限效应。

c.自变量与因变量的关系自变量(原因)因变量(结果)主试 被试 (4)控制变量a.概念 控制变量又称为无关变量或额外变量、参变量。

是除自变量之外,一切能够影响实验结果的变量,是必须在实验中加以控制的变量。

究自变量控制变量操纵控制因变量b.控制变量的类型控制变量分为随机的额外变量和系统的额外变量。

实验仪器的性能与技术参数的设置 来自实验环境方面的控制变量 来自主试方面的控制变量 来自被试方面的控制变量来自实验设计和实验过程控制方面的控制变量 来自数据整理和统计分析方面的控制变量 c.控制无关变量的有效方法消除法:采取一定的手段和措施,消除可能对实验结果造成不利影响的无关变量。

恒定法:保持无关变量在实验过程中处于相对恒定的水平从而排除无关变量的变化或变动对实验结果造成的不良影响。

随机法:平衡被试间个体差异因素的常用方法,通常包括抽取样本和分组的随机法。

匹配法:根据被试的某些特征和行为表现,将被试人为地划分为具有相同特质的若干组,是各组被试在一定范围内是同质的。

操纵观察抵消平衡法:通过实验方法来抵消或平衡无关变量带来的误差。

如ABBA 法;↑↓ ↓↑法;左右右左法;拉丁方设计等。

纳入因素法:把无关变量纳入自变量进行研究,然后通过统计分析把无关变量的效应从总效应中剔除掉,剩余下自变量效应。

统计控制法:采用剔除极端数据或根据主试观察剔除不可靠数据,保证实验数据的可靠性。

三、心理学的实验范式实验方法在各种心理过程以及各个心理学分支的研究中,具体表现为各种不同的实验范式。

范式,是科学界用来解释某个领域的经验的一种广泛的理论假设系统。

某种实验范式就是香闺固定的试验程序,它的设计一般有两种目的: 第一,为了是某种心理现象得到更清晰准确的描述和表达。

第二,为了检验某种假设、新提出来的概念。

范式的内涵:范式有三种关键成分 理论主张(研究对象的模型或抽象图象) 公认的比喻(将研究客体比作已知的客体) 公认的方法心理学的定位:心理学是一门前范式科学。

四、心理学研究的道德底线 1. 世界心理学家的共同准则《对人类被试进行研究的伦理道德原则》《心理学家的伦理道德原则和行为规范》---美国心理学会制订 2。

伦理道德的两个含义第一.公正对待实验对象,即人和动物。

第二.研究者应具备一定的职业素养和科学精神。

被试同意表格 内容:1.实验者姓名及实验目的2.实验结果处理方式消除有害后果保护个人隐私参与自由对人的尊重有益性公正职业素养和科学精神存在方面数据收集·处理·保存实验材料选择与设计论文写作论文发表3.主试与被试协议书第二章心理实验设计(*本章书上涉及的一些名词在此没有列出)一、心理学实验的基本过程提出问题—建立假设—实验设计—实验实施—数据分析与得出结论—撰写研究报告*建立假设(1)假设的建立方式假设一般是对研究问题可能的结论的一种预测。

假设的两种基本方法:演绎推理法—一般到个别,主要存在于应用性假设,将普遍规律推广到具体问题之中。

归纳推理法—个别到一般,存在于从实践中提出的假设,提出并验证问题的普遍规律。

(2)假设的类型根据建设假设的目的,假设可分为两种:析因性假设和描述性假设。

析因性假设:为了解释和控制行为的起因而建立,主要是解释行为的特定起因,条件和行为之间为因果关系。

因果关系是实验心理学研究的一个基本类型。

大部分的心理实验都是为了探索因果关系。

描述性假设:了描述和预测行为而建立,条件和行为之间非因果关系,而是相关联系。

(3)假设的特点假设的陈述是精确的简明的;假设的预测是合理的;假设是可检验和可证真伪的。

*设计实验:考察行为的内容—定义总体和样本—变量的选择—建立操作定义—预期变量的关系*实验的实施:被试的取样与分配—创建实验材料—执行实验,获取数据二、实验设计类型1.实验组、控制组比较设计(组间设计)实验处理———实验组被试比较无实验处理——控制组优点:一种自变量,或者叫做实验条件,不会影响另一种自变量,这就避免了自变量之间的相互影响。