法硕联考:夏商西周春秋法律制度

法硕法制史辅导:夏商法律制度fashuo.doc

(一)夏代的建立与中国法律的产生国家和法律是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

同世界其他各民族一样,中国在国家形成以前,也存在着没有阶级差别、也没有法律的原始社会。

至公元前21世纪夏启建立夏王朝时,中国的国家和法律制度即正式形成,其主要依据在于:1.夏启是中国历史上第一个凌驾于全社会之上的世袭专制帝王。

夏启以暴力手段夺取了政权,王位世袭制取代了氏族禅让制,从而给原始氏族制度以致命打击,并导致它的最终解体。

2.夏朝已开始按地域划分统治区域。

夏启在夺取政权以后,把所征服的地域划为“九州”,设“九牧”为九州的地方长官,开始形成新的国家行政区划。

3.夏朝已建立了国家机构和公共权力系统,包括军队、职官、监狱以及贡赋制度。

4.夏朝还形成了以国家强制力为直接后盾的法律制度。

夏代统治者对原始社会的“礼”和其他氏族习惯加以改造,使之上升为国家形态的习惯法,成为维护阶级统治的有效工具;同时还颁布了一系列法令,维护专制王权,镇压各种违抗“王命”的行为和其他社会犯罪。

(二)中国法律起源的特点由于古代中国特殊的历史环境,中国国家和法的形成具有自己鲜明的特点。

中国古代文明起源是从家族制度发展到宗族制度,原来的血缘关系纽带并未因原始氏族制度的瓦解而削弱,而是转化为家族与宗族制度的形式保留下来。

从黄帝时代开始直至夏、商、西周的古代国家,都是由若干宗族组织构成的。

由于国家形态与宗族体制合二为一,其社会结构也以家族和宗族集团为内涵,自由人与非自由人均以家族和宗族成员的形式出现。

法律的起源受其影响,也形成了不同于西方社会的自身特点:第一,古代法律的起源,与宗法等级制度紧密结合在一起,具有明显的宗法伦理性质。

以身兼各支同姓宗族之大宗和异姓结盟宗族之共主的天子为首的各级宗主与大小贵族,大都利用家族或宗族血缘关系,维护整个社会的上下、尊卑、贵贱、亲疏的宗法等级秩序,致使国家政权、象征国家政权的王权与族权以及代表族权的父权、夫权形成高度的统一。

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)历年真题

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有:1. 单选题 2. 多选题单项选择题第1-45小题,每小题1分,共45分。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项字母涂黑。

1.(2012年真题)西周穆王统治时期制定的具有代表性的法典是( )。

A.《九刑》B.《汤刑》C.《吕刑》D.《禹刑》正确答案:C解析:周穆王命司寇吕侯制作《吕刑》,《吕刑》全面贯彻明德慎罚的立法指导思想,提出了“上下比罪(类推)”“五刑之疑有赦、五罚之疑有赦(罪疑从轻、罪疑从赦)”“中罚、中道、中正(宽严适中)”的刑法原则,制定了“轻重诸罚有权、刑罚世轻世重”的刑事政策,体现了“刑新国用轻典、刑平国用中典、刑乱国用重典”的因地、因时制宜的刑法原则,并规定了较为完整的赎刑制度。

因此,《吕刑》是当时具有代表性的法典,故选C项。

“九刑”有两种说法:一说认为“九刑”是西周的一部刑书,因九篇而得名;另一说认为,“九刑”是九种刑罚,即奴隶制五刑(墨、劓、剕、宫、大辟)加上鞭、扑、赎、流,合称“九刑”。

“九刑”可能在西周后期才成型,但周穆王时期为西周中期,且仅为刑书,故不选A 项。

《汤刑》为商朝法律的总称,《禹刑》为夏朝法律的总称,故不选B、D项。

知识模块:夏商西周春秋战国法律制度2.(2012年真题)中国古代“改法为律”始于( )。

A.周公制礼B.商鞅变法C.邓析“竹刑”D.“约法三章”正确答案:B解析:战国时期秦国商鞅将《法经》改编为秦律,史称“改法为律”。

“改法为律”后使律具有“范天下不一而归于一”的功能,强调了法律的普遍性、稳定性和必行性。

可见,选B项。

周公制礼是西周时期比较大的立法活动。

邓析为春秋时期的郑国大夫,他私刻竹刑,这是春秋时期一次比较重要的成文法公布活动。

公元前207年,刘邦兵人咸阳,与关中父老“约法三章”,即“杀人者死,伤人及盗者抵罪”,标志着西汉立法的开端。

政法干警招录考试专业综合Ⅱ《中国法制史》(硕士类)-章节题库-第一章 夏商西周春秋法律制度【圣才出品

表性的法典。

5.比较完整的赎刑制度最早建于( )。 A.禹刑 B.汤 C.吕刑 D.法经 【答案】C 【解析】《尚书•吕刑》所载“五刑之疑有赦”,是指对适用五刑有疑义而应予赦宥的案 件,均可折为赎刑。凡适用五刑有疑义而应予赦宥的案件,可分别缴纳一百缓、二百缓、五 百缓、六百缓、一千缓铜以赎免应处肉刑与死刑。可见,西周赎刑制度已相当系统。

3.《竹书纪年》记载:“夏帝芬三十六年作圜土。”这里的“圜土”是指( )。 A.法庭 B.监狱 C.刑罚 D.刑书 【答案】B 【解析】夏朝的监狱称为“圜土”,即在地下挖成圆形土牢,或在地上围成圆土墙以拘 禁罪人。此外,夏王桀曾以“夏台”作为监狱囚禁商族首领汤,故夏朝监狱又有“夏台”或 “钧台”之称。商朝因袭夏,故监狱仍称“圜土”,囹圄也是监狱的说法,后世的史书也称 商的监狱为“羑里”。

7.西周时期对诉讼已经有所区分,其中“以财货相告”称为( )。 A.讼 B.告 C.狱 D.诉 【答案】A 【解析】西周时期最早区分了刑事诉讼和民事诉讼,西周对“以财货相告者”称为“讼”, 审理民事案件称为“听讼”;对“相告以罪名者”称为“狱”,审理刑事案件称为“断狱”。

8.西周时期的借贷契约称为( )。 A.傅别 B.契券 C.质剂 D.出举 【答案】A 【解析】西周时期将买卖契约称为“质剂”,将借贷契约称为“傅别”。B 项,“契券”

11.“以五声听狱讼求民情”的司法审判制度发端于( )。 A.商朝 B.西周 C.春秋 D.战国 【答案】B 【解析】“五听”即辞听、色听、气听、耳听和目听,是古代司法官审判案件时判断当 事人陈述真伪的五种方式。“以五声听狱讼求民情”的意思就是用“五听”来审判案件,该 制度最早起源于西周时期。

12.西周将故意犯罪与过失犯罪区分为( )。 A.非眚与眚 B.非终与惟终 C.误与故 D.不端与端 【答案】A 【解析】西周时期,已经对故意犯罪和过失犯罪作出了区分,其中,故意犯罪,被称为 非眚;过失犯罪被称为眚。B 项,西周时期,惯犯被称为“惟终”,偶犯被称为“非终”; C 项,在秦代,故意称为“端”或“端为”,过失称为“不端”;D 项,在汉代,过失和故

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)模拟试卷1

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)模拟试卷1(总分:62.00,做题时间:90分钟)一、单选题(总题数:16,分数:32.00)1.单项选择题第1-45小题。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项字母涂黑。

(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 解析:2.西周关于婚姻的“六礼”制度中,把男家卜得凶吉通知女家订婚称为( )。

(分数:2.00)A.纳采B.纳吉√C.纳征D.问名解析:解析:西周时期,“六礼”是婚姻成立的必要条件,为后世历代所继承。

六礼内容是:(1)“纳采”,即男家请媒人向女家送礼品提亲;(2)“问名”,即男家在女家答应议婚后,请媒人问女方的生年日月时辰,并卜于祖庙以定吉凶;(3)“纳吉”,即男家将卜婚的吉兆通知女家,决定订婚;(4)“纳征”,又称为“纳币”,即男家送聘礼给女家;(5)“请期”,即男家择定吉日为婚期,商请女家择定婚期;(6)“亲迎”,即男子赴女家迎女方,举行结婚仪式。

3.西周时期,在审理案件过程中判断当事人陈述真伪的五种方式被称为( )。

(分数:2.00)A.五听√B.五刑C.五过D.五罚解析:解析:五听为辞听、色听、气听、耳听和目听。

五听为西周时期审判案件时判断当事人陈述真伪的五种方式。

五过为西周时期官吏渎职犯罪的五种情形。

五刑为墨、劓、剕、宫、大辟(奴隶制五刑)和笞、杖、徒、流、死(封建制五刑)。

五罚属于“五过之疵”的情形。

4.据《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作( )”。

(分数:2.00)A.禹刑√B.汤刑C.九刑D.五刑解析:解析:据《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作禹刑”,“商有乱政,而作汤刑”,“周有乱政,而作九刑”。

夏商西周时期的颁行法律与司法制度

夏商西周时期的颁行法律与司法制度2023年,中国正在迎来历史悠久的夏商西周时期的重要节日。

在这一天,全球各地的历史研究院校和历史学者们聚集在一起,探讨夏商西周时期的历史、文化和制度等方面的问题。

其中,大家普遍关注的是夏商西周时期的颁行法律与司法制度。

夏商西周时期是中国历史上非常重要的一个时期,也是中华文明的发源地。

在这个时期,中国的法律和司法制度也经过了一系列的发展和变化。

以下,我们就来详细了解一下夏商西周时期的这些制度。

首先,我们来了解夏朝的颁行法律与司法制度。

夏朝是中国历史上第一个贵族王朝,它的法律和司法制度比较简单和原始,主要以家族氏族法为主。

在家族氏族法中,统治者以上级别的贵族拥有制定和改变法律的权力。

而一般百姓则要受到这些法律的管制。

此外,在夏朝还存在一种叫做“姓”的概念,即通过姓氏来区分不同的社会阶层。

这些姓氏所属的人,都必须遵守一套严格的法律和礼仪。

接下来,我们来说说商朝的颁行法律与司法制度。

商朝是中国历史上第一个中央集权的王朝,因此其法律和司法制度也相对复杂和规范。

在商朝时期,国家制定了一套完整的刑法、律法、礼法等法律,并对这些法律进行了制度化的管理和执行。

在社会管理上,商朝还采取了“分封制”,将国土划分成许多封地,每个封地都由一位封臣负责管理。

这种制度保证了各个地区的秩序和稳定。

最后,我们来看看西周的颁行法律与司法制度。

西周是中国历史上最长久的王朝之一,在政治制度、文化艺术、科技发展等方面都有很重要的成就。

西周时期,中国的法律和司法制度也更加完善和规范。

首先,西周制定了“九章律”,这是中国历史上最早的刑律法典之一。

在社会管理上,周天子以礼、乐、刑、政为中心,通过推行礼法制度、注重音乐、发展官制等方式,把天子的权力放到最高处,实现了统一的政治管理。

综上所述,夏商西周时期的颁行法律与司法制度经历了一系列的发展和变化,从最初的原始、简单到渐渐规范、复杂和完善。

这些制度对中国古代社会的管理和发展起到了重要的作用,为后来的政治和社会制度奠定了基础。

夏商西周春秋法律制度

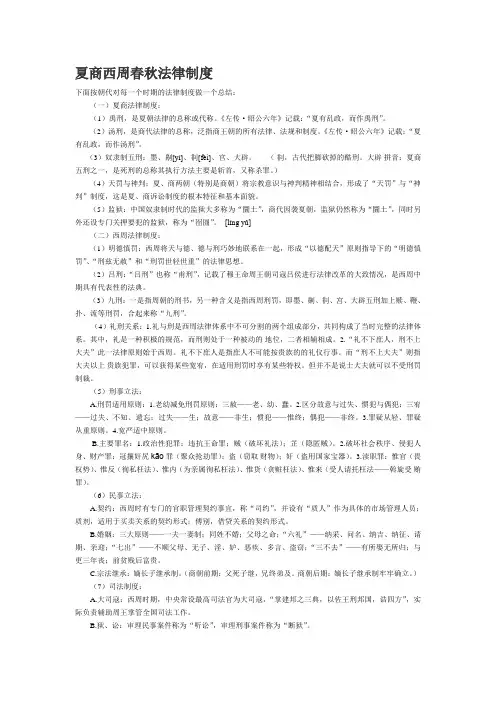

夏商西周春秋法律制度下面按朝代对每一个时期的法律制度做一个总结:(一)夏商法律制度:(1)禹刑,是夏朝法律的总称或代称。

《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作禹刑”。

(2)汤刑,是商代法律的总称,泛指商王朝的所有法律、法规和制度。

《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作汤刑”。

(3)奴隶制五刑:墨、劓[yì]、剕[fèi]、宫、大辟。

(剕,古代把脚砍掉的酷刑。

大辟拼音:夏商五刑之一,是死刑的总称其执行方法主要是斩首,又称杀罪。

)(4)天罚与神判:夏、商两朝(特别是商朝)将宗教意识与神判精神相结合,形成了“天罚”与“神判”制度,这是夏、商诉讼制度的根本特征和基本面貌。

(5)监狱:中国奴隶制时代的监狱大多称为“圜土”,商代因袭夏朝,监狱仍然称为“圜土”,同时另外还设专门关押要犯的监狱,称为“囹圄”。

[líng yǔ](二)西周法律制度:(1)明德慎罚:西周将天与德、德与刑巧妙地联系在一起,形成“以德配天”原则指导下的“明德慎罚”、“刑兹无赦”和“刑罚世轻世重”的法律思想。

(2)吕刑:“吕刑”也称“甫刑”,记载了穆王命周王朝司寇吕侯进行法律改革的大致情况,是西周中期具有代表性的法典。

(3)九刑:一是指周朝的刑书,另一种含义是指西周刑罚,即墨、劓、剕、宫、大辟五刑加上赎、鞭、扑、流等刑罚,合起来称“九刑”。

(4)礼刑关系:1.礼与刑是西周法律体系中不可分割的两个组成部分,共同构成了当时完整的法律体系。

其中,礼是一种积极的规范,而刑则处于一种被动的地位,二者相辅相成。

2.“礼不下庶人,刑不上大夫”此一法律原则始于西周。

礼不下庶人是指庶人不可能按贵族的的礼仪行事。

而“刑不上大夫”则指大夫以上贵族犯罪,可以获得某些宽宥,在适用刑罚时享有某些特权。

但并不是说士大夫就可以不受刑罚制裁。

(5)刑事立法:A.刑罚适用原则:1.老幼减免刑罚原则:三赦——老、幼、蠢。

2.区分故意与过失、惯犯与偶犯:三宥——过失、不知、遗忘;过失——生;故意——非生;惯犯——惟终;偶犯——非终。

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)模拟试卷

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋战国法律制度)模拟试卷3(题后含答案及解析)题型有:1. 单选题 2. 多选题 4. 分析题单项选择题第1-45小题,每小题1分,共45分。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项字母涂黑。

1.西周时期把买卖兵器、珍异等小件物品所使用的较短的契券称为( )。

A.质B.剂C.傅D.别正确答案:B解析:在西周的契约制度中,有“质剂”与“傅别”两种契约形式。

“质剂”是适用于买卖关系的契约形式。

其中,凡是买卖奴隶、牛马使用较长的契券,称为“质”;买卖兵器、珍异等小件物品所使用的较短的契券,称为“剂”。

“傅别”是适用于借贷关系的契约形式,债权人持左券,债务人持右券,合券为傅,分券为别。

知识模块:夏商西周春秋战国法律制度2.西周时期对司法官规定了明确的刑事责任,即凡是“五罚不服,正于五过”。

其中把报私怨而枉法的称为( )。

A.惟官B.惟来C.惟内D.惟反正确答案:D解析:西周的“五过”是司法官渎职犯罪的罪名。

“五过”指的是:(1)“惟官”,指畏权势而枉法;(2)“惟反”,指挟私怨报复而枉法;(3)“惟内”,指为亲属利益而徇私;(4)“惟货”,指贪赃受贿枉法;(5)“惟来”,受私人请托而枉法。

凡是法官渎职犯罪,都以“五过”之罪予以惩罚。

知识模块:夏商西周春秋战国法律制度3.西周时期对于老幼犯罪,都可以减免刑罚,以体现“明德慎罚”,对于老幼犯罪减免刑罚的法律称为( )。

A.三赦之法B.三宥之法C.三刺制度D.五过之法正确答案:A解析:三赦是“一日幼弱,二日老耄,三日蠢愚”,凡此三者皆赦免其罪,作为矜老恤幼的一种标志,后世各朝法律都沿袭和发展了这一制度。

西周的“三宥之法”即对“过失”,“弗知”和“遗忘”三种犯罪情形都可以宽宥原谅。

三刺制度是司法慎重的体现。

五过之法是对官吏渎职犯罪予以惩处的法律。

知识模块:夏商西周春秋战国法律制度4.西周时期强调司法慎重的制度是( )。

政法干警招录考试专业综合Ⅱ《中国法制史》(硕士类)考点精讲-第1章 夏商西周春秋法律制度【圣才出品】

第1章夏商西周春秋法律制度1.1 考点精讲第一节夏商法律制度一、中国法律的起源1.夏朝的建立与中国法律的形成公元前21世纪,夏启建立夏朝,标志着中国的国家和法律制度正式形成。

2.法律源于夏朝的主要根据(1)夏朝建立了完备的国家机器体系;(2)夏启废除禅让制,成为中国历史上一个至高无上、凌驾于社会各阶层之上的专制君王;(3)在中央夏朝建立了作为阶级统治工具的武装力量与管理国家的整个官僚体制。

在地方,划分九州,设九牧为长官,按区域对领土进行统治;(4)夏朝制定了以国家强制力为后盾的法律制度,使原始的旧有习惯上升为国家形态的习惯法;(5)建立了监狱等强制机关。

3.中国法律起源的特点(1)中国法律起源独特,实行礼法结合、法律与道德相互结合;(2)中国法律在形成时具有早熟性;(3)中国法律在形成时带有维护专制王权的特点,以家长制的集权统治为基本统治方式;(4)中国法律在形成时带有刑事法规发达而民事法规相对落后的特点;(5)夏朝法律在形成时带有氏族社会的浓厚色彩,以及贵族宗法统治的显著特点。

二、立法概况夏、商政治法律制度相对粗简。

除夏王、商王发布的各种命令以外,主要表现为习惯法。

这些习惯法,除少数在金文、甲骨文上记载以外,基本以代代口传而流传、遵循。

夏、商两朝的立法活动主要有以下内容:1.禹刑禹(即大禹)刑是夏朝法律的总称,基本是由夏启以及后来的继承者根据氏族晚期的习俗积累起来的习惯法,绝非成文法典。

夏朝刑罚的渊源除代代相传的习惯法外,还包括夏王所发布的“王命”以及“誓”。

具体内容不详,但是根据历史记载可以确信,夏朝法律已初具规模,初步确定了奴隶制五刑制度。

2.汤刑汤(商朝的开国之君)刑,很可能就是商代初期所制定地刑事法律,一般指商朝法律、法规与制度的总称,是一部成文法典(但未予公布)。

商王盘庚曾整理先王法律,增加对不法贵族大臣制裁的内容。

商王发布的“誓”、“诰”、“命”等也是当时重要的法律渊源。

(1)誓,是约束的意思,指商代君主在战时发布的紧急军事命令,相当于后来的军法;(2)诰,含义为告诫,偏重于国王或权臣对大臣、诸侯、下属发出的命令、指示或训诫;(3)命,君王就具体事务所发布的命令。

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋法律制度和战国秦汉三国两晋南北朝法律制度)-试卷1

法律硕士综合课中国法制史(夏商西周春秋法律制度和战国秦汉三国两晋南北朝法律制度)-试卷1(总分:92.00,做题时间:90分钟)一、单选题(总题数:20,分数:40.00)1.单项选择题第1-45小题。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项字母涂黑。

__________________________________________________________________________________________2.《左传.昭公六年》记载:“夏有乱政,而作禹刑”,“商有乱政,而作( )”。

A.商刑B.汤刑√C.吕刑D.九刑本题考点为《考试分析》第一章第一节中的汤刑。

夏商两朝的法律总称分别为禹刑和汤刑,都带有对祖先或者朝代建立者的尊敬与怀念之意,故以大禹和商汤的名字命名。

3.商朝有“三风十愆”的规定,其中三风中的巫风是指A.庭内起舞、沉溺酒歌√B.贪求财物、迷恋美色、狩猎不休C.巫蛊乱政、残害忠良D.蔑视圣人教训、拒绝忠直劝告、亲小人远贤臣本题考点为《考试分析》第一章第一节中的商朝立法概述。

对于古代的这些名词概念,不能简单地以现代意思揣度,除非古文功底深厚,否则只能细心识记。

巫风虽然带有“巫”字,但其主要针对的是官吏只顾吃喝玩乐、不理政事;淫风则指贪求财物、迷恋美色、狩猎不休,有点类似于今天的生活作风层面;乱风则指蔑视圣人教训、拒绝忠直劝告、亲小人远贤臣,侧重执政思想观念和用人方面。

4.关于奴隶制五刑,流行的说法认为最早源于A.上古祭祀活动中的献俘、杀俘仪式B.原始社会后期军法、军令的积累C.先进部落苗民的刑罚√D.夏商时期的天罚、神判观念本题考点为《考试分析》第一章第一节中的夏商刑事立法。

虽然一般的理论都认为我国最早的法律制度是起源于祭祀活动、军法和军令等,也带有浓厚的神权法思想,但是在具体问题上还是要细致地认识和理解,例如本题中的奴隶制五刑,尽管也与A、B、D三选项密不可分,但是从源头上来看还是先进苗民的刑罚。

夏、商、西周的法律制度(doc 30页)

围起圆形土墙,以监禁罪犯,防止其逃跑。

西周法律制度

一、西周法制建设的指导思想 “皇天无亲,唯德是辅”的天命转移

观念决定了西周“以德配天,敬天保民” 的统治政策,也决定了“明德慎罚”的法 制建设指导思想。

“明德慎罚”的法制建设指导思想决定 了西周如下刑事政策:

二、西周的立法活动

(一)周公制礼

周礼的基本原则:亲亲尊尊

奴隶制五刑始于夏,发达于商、周,影响及于三 国两晋南北朝

三、商朝的法律制度

神权法的构成形式

自然神

祖先神

主要活动

《禹刑》

《汤刑》

夏朝法律的总称。

商朝法律的总称。

《左传·昭公六年》说: “夏有乱政,而作禹刑 ”。以禹为名表示对夏 族杰出祖先和开国之君 的崇敬,是中国最早的 奴隶制法。

《左传·昭公六年》说:“ 商有乱政,而作汤刑” 。 以汤为名也是表示对 开国之君汤的崇敬。

•

6、人性本善,纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰,把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道,每个人的心灵深处,不管乌云密布还是阴淤苍茫,但依然有一道彩虹,亮丽于心中某处。

•

7、每个人的心里,都藏着一个了不起的自己,只要你不颓废,不消极,一直悄悄酝酿着乐观,培养着豁达,坚持着善良,只要在路上,就没有到达不了的远方!

•

14、给自己一份坚强,擦干眼泪;给自己一份自信,不卑不亢;给自己一份洒脱,悠然前行。轻轻品,静静藏。为了看阳光,我来到这世上;为了与阳光同行,我笑对忧伤。

•

15、总不能流血就喊痛,怕黑就开灯,想念就联系,疲惫就放空,被孤立就讨好,脆弱就想家,不要被现在而蒙蔽双眼,终究是要长大,最漆黑的那段路终要自己走完。

•

11、这个世界其实很公平,你想要比别人强,你就必须去做别人不想做的事,你想要过更好的生活,你就必须去承受更多的困难,承受别人不能承受的压力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

法硕联考:夏商西周春秋法律制度

(一)夏商法律制度:

(1)禹刑,是夏朝法律的总称或代称。

《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作禹刑”。

(2)汤刑,是商代法律的总称,泛指商王朝的所有法律、法规和制度。

《左传·昭公六年》记载:“夏有乱政,而作汤刑”。

(3)奴隶制五刑:墨、劓、剕、宫、大辟。

(4)天罚与神判:夏、商两朝(特别是商朝)将宗教意识与神判精神相结合,形成了“天罚”与“神判”制度,这是夏、商诉讼制度的根本特征和基本面貌。

(5)监狱:中国奴隶制时代的监狱大多称为“圜土”,商代因袭夏朝,监狱仍然称为“圜土”,同时另外还设专门关押要犯的监狱,称为“囹圄”。

(二)西周法律制度:

(1)明德慎罚:西周将天与德、德与刑巧妙地联系在一起,形成“以德配天”原则指导下的“明德慎罚”、“刑兹无赦”和“刑罚世轻世重”的法律思想。

(2)吕刑:“吕刑”也称“甫刑”,记载了穆王命周王朝司寇吕侯进行法律改革的大致情况,是西周中期具有代表性的法典。

(3)九刑:一是指周朝的刑书,另一种含义是指西周刑罚,即墨、劓、剕、宫、大辟五刑加上赎、鞭、扑、流等刑罚,合起来称“九刑”。

(4)礼刑关系:1.礼与刑是西周法律体系中不可分割的两个组成部分,共同构成了当时完整的法律体系。

其中,礼是一种积极的规范,而刑则处于一种被动的地位,二者相辅相成。

2.“礼不下庶人,刑不上大夫”此一法律原则始于西周。

礼不下庶人是指庶人不可能按贵族的的礼仪行事。

而“刑不上大夫”则指大夫以上贵族犯罪,可以获得某些宽宥,在适用刑罚时享有某些特权。

但并不是说士大夫就可以不受刑罚制裁。

(5)刑事立法:

A.刑罚适用原则:1.老幼减免刑罚原则:三赦——老、幼、蠢。

2.区分故意与过失、惯犯与偶犯:三宥——过失、不知、遗忘;过失——生;故意——非生;惯犯——惟终;偶犯——非终。

3.罪疑从轻、罪疑从重原则。

4.宽严适中原则。

B.主要罪名:1.政治性犯罪:违抗王命罪;贼(破坏礼法);芷(隐匿贼)。

2.破坏社会秩序、侵犯人身、财产罪:冠攘奸尻罪(聚众抢劫罪);盗(窃取财物);奸(盗用国家宝器)。

3.渎职罪:惟官(畏权势)、惟反(徇私枉法)、惟内(为亲属徇私枉法)、惟货(贪赃枉法)、惟来(受人请托枉法——斡旋受贿罪)。

(6)民事立法:

A.契约:西周时有专门的官职管理契约事宜,称“司约”,并设

有“质人”作为具体的市场管理人员;质剂,适用于买卖关系的契约形式;傅别,借贷关系的契约形式。

B.婚姻:三大原则——一夫一妻制;同姓不婚;父母之命;“六礼”——纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎;“七出”——不顺父母、无子、淫、妒、恶疾、多言、盗窃;“三不去”——有所娶无所归;与更三年丧;前贫贱后富贵。

C.宗法继承:嫡长子继承制。

(商朝前期:父死子继,兄终弟及。

商朝后期:嫡长子继承制牢牢确立。

)

(7)司法制度:

A.大司寇:西周时期,中央常设最高司法官为大司寇,“掌建邦之三典,以佐王刑邦国,诰四方”,实际负责辅助周王掌管全国司法工作。

B.狱、讼:审理民事案件称为“听讼”,审理刑事案件称为“断狱”。

C.五听:一是“辞听”,二是“色听”,三是“气听”,四是“耳听”,五是“目听”,即运用察言观色进行审讯以判断当事人陈述真伪的方式。

(三)春秋法律制度:

(1)郑国“铸刑书于鼎”:这是中国历史上第一次正式公布成文法的活动。

(2)邓析“竹刑”:最初属私人著作,但他的竹刑在郑国流传并为国家认可,从而成了官方的法律。

(3)晋国铸刑鼎:晋国赵鞅把前任执政范宣子所编刑书正式铸于鼎之上,公之于众,这是中国历史上第二次公布成文法活动。

关于夏商西周春秋法律制度的复习主要集中在选择题,需要记忆的名词较多,下面分析一些历年真题:

2006年真题:

32、春秋时期“竹刑”的制作者是(B)

A、子产

B、邓析

C、李悝

D、商鞅

[分析]邓析“竹刑”:最初属私人著作,但他的“竹刑”在郑国流传并为国家认可,从而成了官方的法律,本题答案为B.

2004年真题:

37、西周时期的买卖契约称为(C)

A、契券

B、券书

C、质剂

D、傅别

[分析]质剂是调整商品交易关系的买卖契约,质、剂均由官方制作,作为处理买卖纠纷的凭证,本题答案为C.

60、西周婚姻制度的主要内容包括(ABCD)

A、父母之命,婚妁之言

B、六礼

C、七出、三不去

D、同姓不婚

[分析]1.婚姻三大原则:一夫一妻制;同姓不婚;父母之命;2.“六礼”——纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎;3.“七出”——不顺父母、无子、淫、妒、恶疾、多言、盗窃;4.“三不去”——有所娶无所归;与更三年丧;前贫贱后富贵,本题答案为ABCD.

2003年真题:

9.据《左传·昭公六年》载:“周有乱政,而作(C)”。

A、禹刑

B、汤刑

C、九刑

D、吕刑

[分析]《左传·昭公六年》记载:“周有乱政,而作九刑”,本题答案为C.

40、(判断)西周的大司寇是周天子的“六卿”之一。

(√)

[分析]西周时期,中央最高司法官员称“大司寇”,作为周天子“六卿”之一,负责实施全国的法律,辅佐周王行使司法权,是全国最重要的司法官员。

41、(判断)西周时“傅”即债券,债权人执右券。

(×)

[分析]“傅”即债券,债券一分为二称“别”,债权人执左券,债务人执右券。