川崎病临床路径2019年版

川崎病病案分析-PPT课件

其他表现

4、神经系统改变 急性期包括无菌性脑脊髓膜炎、面神经麻 痹、听力丧失、急性脑病和高热惊厥等,是由于血管炎引起, 临床多见,恢复较快,预后良好。其中无菌性脑脊髓膜炎最 常见,发生率约25%。多发生于病初2周内。部分患儿颅压 增高,表现前囱隆起。少数患儿颈项强直,可有嗜睡、双眼 凝视、昏迷等意识障碍。脑脊液淋巴细胞轻度增多,糖、氯 化物正常,蛋白绝大多数正常。临床症状多在数日内消失, 面神经麻痹多见于严重患者,常为外周性麻痹,可能是由于 血管炎性反应波及面神经,或邻近部位血管病变,如动脉瘤 形成、动脉扩张等,一过性压迫面神经所致。恢复期由于大 脑中动脉狭窄或闭塞引起的肢体瘫痪,则容易遗留后遗症, 较为少见。

Rosenblum WD等研究ASA剂量与其抗血小板凝集功能的关 系,结果显示小剂量治疗组血小板聚集功能明显减低而大剂 量治疗组血小板聚集功能无改变,故认为小剂量ASA有较强 的抗血小板聚集作用,因而推荐30mgkg-1d1作为急性期的 治疗剂量。 Stephen R曾对一组77例川崎病患者进行回顾性研究,77例 患者分为并发CAL组A组,未并发CAL组B组,结果表明,发 热时间A组明显长于B组,开始治疗时间A组明显晚于B组, 故认为早期A组治疗对川崎病的CAL有重要意义。 但是多数作者研究结果认为ASA治疗组CAL发生率与未治疗 组相似为15-25%14,故认为ASA并不能减少CAL发生率。 总之,目前研究结果提示ASA并不能降低CAL发生率。

丙种球蛋白2g/kg,单次使用加阿司匹林的标 准用法,使冠状动脉瘤发生率由15%~25% 降至2%~4%,目前推荐丙种球蛋白的使用 时机为发病后10d内

女孩4岁,主诉:腹痛3天发热3天

现病史;患儿于3天前无明显诱因出现腹痛, 以脐周为主,呕吐2次伴发热T39℃,无咳嗽, 在云大医院给予头孢硫脒及热毒宁治疗1天症 状改善不明显,昨日腹泻黄色稀水样便2次, 为求进一步明确诊治虽来院就诊。

临床路径在小儿川崎病整体护理中的应用效果

临床路径在小儿川崎病整体护理中的应用效果【摘要】本文旨在探讨临床路径在小儿川崎病整体护理中的应用效果。

在我们对川崎病、临床路径的定义以及研究背景进行了介绍。

在我们详细讨论了临床路径在小儿川崎病中的应用、其优势、具体内容、实施步骤以及实际效果。

在结论中对临床路径在小儿川崎病整体护理中的应用效果进行了总结,并展望了未来的研究方向。

通过本文的研究,我们可以得出结论:临床路径在小儿川崎病护理中具有显著的应用效果,可以有效提高护理质量和效率。

未来的研究方向可以进一步深入探讨临床路径在其他小儿疾病中的应用,为临床实践提供更多有效的指导和支持。

【关键词】关键词:川崎病、小儿、临床路径、整体护理、应用效果、优势、具体内容、实施步骤、实际效果、总结、展望未来、研究方向1. 引言1.1 川崎病概述川崎病是一种常见的小儿全身血管炎症性疾病,首次由日本小儿科医生川崎清在1967年首次报道。

该病主要发生在5岁以下的儿童,以高热、皮疹、结膜炎、口腔黏膜炎等为主要临床表现,其中幼儿和婴儿患病较多。

目前川崎病的具体发病机制尚不清楚,但与遗传、感染、免疫等因素有关。

川崎病的主要并发症是冠状动脉病变,极易导致心脏瓣膜功能异常、心肌炎、甚至心脏衰竭。

因此对川崎病的早期诊断和及时治疗非常重要。

目前尚无特效药物治疗川崎病,主要治疗方法是应用大剂量免疫球蛋白和抗血小板药物。

川崎病病情波动性大,临床表现复杂,治疗过程中常伴有并发症。

采用临床路径来指导川崎病的护理和治疗,有助于规范化治疗流程,提高治疗效果和减少并发症的发生率。

1.2 临床路径的定义临床路径是指根据临床实践和医学证据制定的一系列标准化治疗流程和指导原则,旨在通过明确治疗目标、规范操作流程、提高医疗质量、降低医疗成本,实现患者治疗效果的最大化和医疗资源的有效利用。

在小儿川崎病的整体护理中,临床路径的制定和应用尤为重要。

通过制定详细的临床路径,可以帮助医务人员明确治疗方案、提高工作效率、减少不必要的医疗资源浪费,从而有效提高患儿的治疗效果和生活质量。

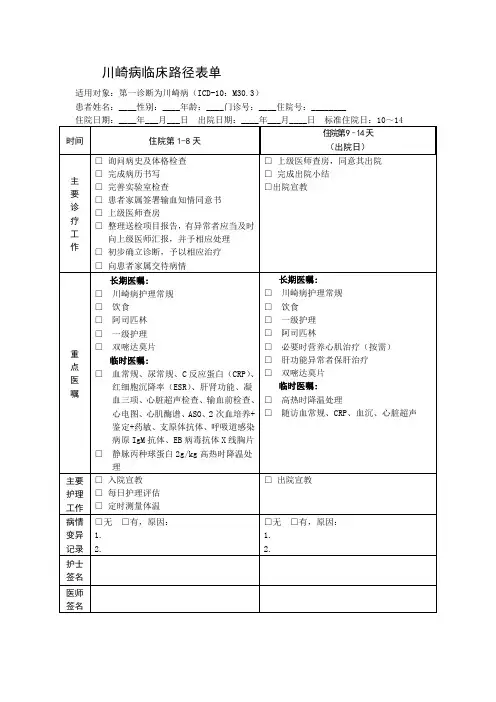

川崎病临床路径表单

诊

疗

工

作

□ 询问病史及体格检查

□ 完成病历书写

□ 完善实验室检查

□ 患者家属签署输血知情同意书

□ 上级医师查房

□ 整理送检项目报告,有异常者应当及时向上级医师汇报,并予相应处理

□ 初步确立诊断,予以相应治疗

□ 向患者家属交待病情

□ 上级医师查房,同意其出院

□ 完成出院小结

□出院宣教

重

点

医

嘱

长期医嘱:

川崎病临床路径表单

适用者姓名:____性别:____年龄:____门诊号:____住院号:________

住院日期:____年___月___日出院日期:____年___月____日标准住院日:10~14

时间

住院第1-8天

住院第9–14天

(出院日)

主

1.

2.

护士签名

医师签名

长期医嘱:

□川崎病护理常规

□饮食

□一级护理

□阿司匹林

□必要时营养心肌治疗(按需)

□肝功能异常者保肝治疗

□双嘧达莫片

临时医嘱:

□高热时降温处理

□随访血常规、CRP、血沉、心脏超声

主要护理工作

□ 入院宣教

□ 每日护理评估

□ 定时测量体温

□ 出院宣教

病情变异记录

□无 □有,原因:

1.

2.

□无 □有,原因:

□川崎病护理常规

□饮食

□阿司匹林

□一级护理

□双嘧达莫片

临时医嘱:

□血常规、尿常规、C反应蛋白(CRP)、红细胞沉降率(ESR)、肝肾功能、凝血三项、心脏超声检查、输血前检查、心电图、心肌酶谱、ASO、2次血培养+鉴定+药敏、支原体抗体、呼吸道感染病原IgM抗体、EB病毒抗体X线胸片

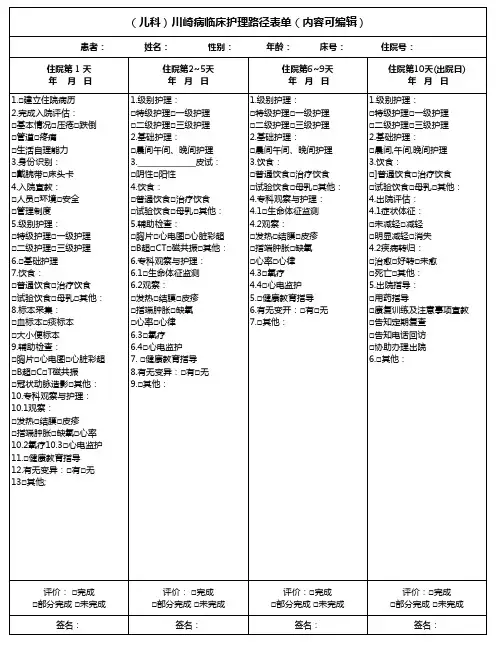

(儿科)川崎病临床护理路径表单(内容可编辑)

6.专科观察与护理:

6.1□生命体征监测

6.2观察:

□发热□结膜□皮疹

□指端肿胀□缺氧

□心率□心律

6.3□氧疗

6.4□心电监护

7. □健康教育指导

8.有无变异:□有□无

9.□其他:

住院第6~9天 年月日

1.级别护理: □特级护理□一级护理 □二级护理□三级护理 2.基础护理: □晨间午间、晚间护理 3.饮食: □普通饮食□治疗饮食 □试验饮食□母乳□其他: 4.专科观察与护理: 4.1□生命体征监测 4.2观察: □发热□结膜□皮疹 □指端肿胀□缺氧 □心率□心律 4.3□氧疗 4.4□心电监护 5.□健康教育指导 6.有无变开:□有□无 7.□其他:

住院号:

住院第10天(出院日) 年月日

1.级别护理: □特级护理□一级护理 □二级护理□三级护理 2.基础护理: □晨间,午间,晚间护理 3.饮食: □]普通饮食□治疗饮食 □试验饮食□母乳□其他: 4.出院评估: 4.1症状体征: □未减轻□减轻 □明显减轻□消失 4.2疾病转归: □治愈□好转□未愈 □死亡□其他: 5.出院指导: □用药指导 □康复训练及注意事项宣教 □告知定期复查 □告知电话回访 □协助办理出院 6.□其他:

患者:

住院第 1 天 年 月日

1.□建立住院病历 2.完成入院评估: □基本情况□压疮□跌倒 □管道□疼痛 □生活自理能力 3.身份识别: □戴腕带□床头卡 4.入院宣教: □人员□环境□安全 □管理制度 5.级别护理: □特级护理□一级护理 □二级护理□三级护理 6.□基础护理 7.饮食: □普通饮食□治疗饮食 □试验饮食□母乳□其他: 8.标本采集: □血标本□痰标本 □大小便标本 9.辅助检查: □胸片□心电图□心脏彩超 □B超□C□T磁共振 □冠状动脉造影□其他: 10.专科观察与护理: 10.1观察: □发热□结膜□皮疹 □指端肿胀□缺氧□心率 10.2氧疗10.3□心电监护 11.□健康教育指导 12.有无变异:□有□无 13□其他;

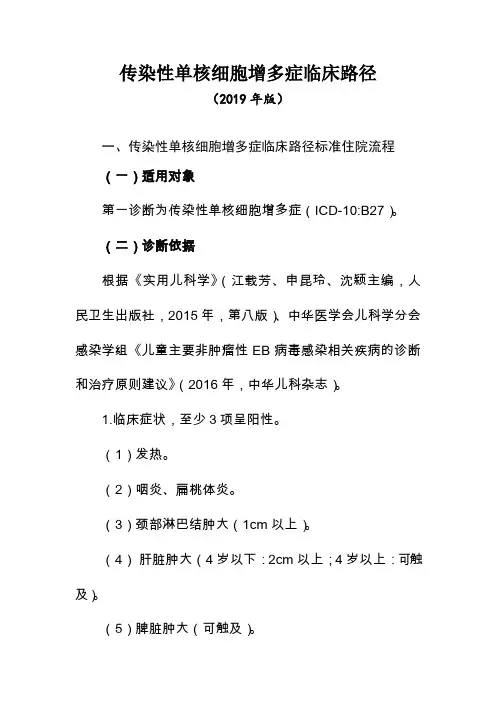

传染性单核细胞增多症临床路径(2019年版)

传染性单核细胞增多症临床路径(2019年版)一、传染性单核细胞增多症临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为传染性单核细胞增多症(ICD-10:B27)。

(二)诊断依据根据《实用儿科学》(江载芳、申昆玲、沈颖主编,人民卫生出版社,2015年,第八版)、中华医学会儿科学分会感染学组《儿童主要非肿瘤性EB病毒感染相关疾病的诊断和治疗原则建议》(2016年,中华儿科杂志)。

1.临床症状,至少3项呈阳性。

(1)发热。

(2)咽炎、扁桃体炎。

(3)颈部淋巴结肿大(1cm以上)。

(4)肝脏肿大(4岁以下:2cm以上;4岁以上:可触及)。

(5)脾脏肿大(可触及)。

(6)眼睑水肿。

2.实验室指标。

外周血异型淋巴细胞比例≥10%和(或)淋巴细胞增多≥5.0×109/L。

3.EB病毒抗体检查。

(1)抗EBV-VCA-IgM和抗EBV-VCA-IgG抗体阳性,且抗EBV-NA—IgG阴性。

(2)抗EBV-VCA-IgM阴性,但抗EBV-VCA-IgG抗体阳性,且为低亲和力抗体。

(三)治疗方案的选择根据《实用儿科学》(江载芳、申昆玲、沈颖主编,人民卫生出版社,2015年,第八版)、中华医学会儿科学分会感染学组《儿童主要非肿瘤性EB病毒感染相关疾病的诊断和治疗原则建议》(2016年,中华儿科杂志)。

1.一般治疗:卧床休息,加强护理,避免发生严重并发症。

2.抗病毒治疗:首选更昔洛韦5mg/Kg/次,静脉滴注,每日2次,疗程7~10天,或阿昔洛韦,剂量为5~10mg/Kg/次,静脉滴注,每日3次,疗程7~10天。

热退后可酌情停用抗病毒治疗。

3.对症治疗:退热镇痛、镇咳、保肝等措施。

4.激素治疗:如出现严重气道梗阻可选用激素治疗。

(四)标准住院日为14天内(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:B27 传染性单核细胞增多症疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

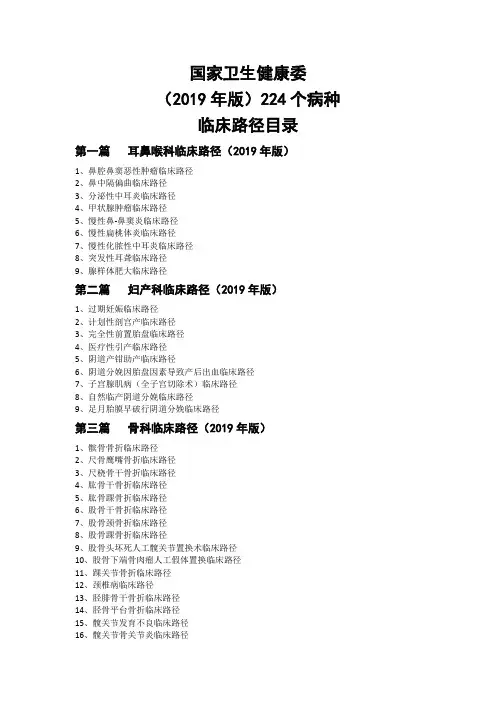

2019年版临床路径目录

国家卫生健康委(2019年版)224个病种临床路径目录第一篇耳鼻喉科临床路径(2019年版)1、鼻腔鼻窦恶性肿瘤临床路径2、鼻中隔偏曲临床路径3、分泌性中耳炎临床路径4、甲状腺肿瘤临床路径5、慢性鼻-鼻窦炎临床路径6、慢性扁桃体炎临床路径7、慢性化脓性中耳炎临床路径8、突发性耳聋临床路径9、腺样体肥大临床路径第二篇妇产科临床路径(2019年版)1、过期妊娠临床路径2、计划性剖宫产临床路径3、完全性前置胎盘临床路径4、医疗性引产临床路径5、阴道产钳助产临床路径6、阴道分娩因胎盘因素导致产后出血临床路径7、子宫腺肌病(全子宫切除术)临床路径8、自然临产阴道分娩临床路径9、足月胎膜早破行阴道分娩临床路径第三篇骨科临床路径(2019年版)1、髌骨骨折临床路径2、尺骨鹰嘴骨折临床路径3、尺桡骨干骨折临床路径4、肱骨干骨折临床路径5、肱骨踝骨折临床路径6、股骨干骨折临床路径7、股骨颈骨折临床路径8、股骨踝骨折临床路径9、股骨头坏死人工髋关节置换术临床路径10、股骨下端骨肉瘤人工假体置换临床路径11、踝关节骨折临床路径12、颈椎病临床路径13、胫腓骨干骨折临床路径14、胫骨平台骨折临床路径15、髋关节发育不良临床路径16、髋关节骨关节炎临床路径17、强直性脊柱炎后凸畸形临床路径18、青少年特发性脊柱侧凸临床路径19、膝内翻临床路径20、胸椎管狭窄症临床路径21、重度膝关节骨关节炎临床路径第四篇呼吸病临床路径(2019年版)1、肺脓肿临床路径2、急性呼吸窘迫综合征临床路径3、结核性胸膜炎临床路径4、慢性肺源性心脏病临床路径5、特发性肺纤维化临床路径6、胸膜间皮瘤临床路径7、原发性支气管肺癌临床路径8、自发性气胸(呼吸内科)临床路径第五篇口腔医学临床路径(2019年版)1、单纯性疱疹临床路径2、非游离端单个乳磨牙早失临床路径3、复发性阿弗他溃疡临床路径4、口腔扁平苔藓临床路径5、口腔念珠菌病临床路径6、乳牙慢性牙髓炎临床路径7、乳牙中龋临床路径8、腮腺多形性腺瘤临床路径9、舌癌临床路径10、下颌骨骨折临床路径11、下颌前突畸形临床路径12、牙列缺失行种植体支持式固定义齿修复临床路径13、牙列缺失行种植体支持式可摘义齿修复临床路径14、牙列缺损行种植体支持式固定义齿修复临床路径第六篇泌尿外科临床路径(2019年版)1、良性前列腺增生经尿道前列腺等离子电切术临床路径2、良性前列腺增生经尿道前列腺电切术临床路径3、膀胱肿瘤经尿道等离子电切术临床路径4、前列腺癌(开放前列腺癌根治术)临床路径5、肾结石经皮肾镜碎石术临床路径6、肾上腺无功能腺瘤(腹腔镜肾上腺无功能腺瘤切除术)临床路径7、肾盂癌(腹腔镜肾输尿管全长及膀胱部分切除术)临床路径8、输尿管癌(腹腔镜机器人辅助腹腔镜切除术)临床路径第七篇内分泌病与代谢病临床路径(2019年版)1、垂体催乳素瘤临床路径2、库欣综合征临床路径3、尿崩症临床路径4、啫铬细胞瘤副神经节瘤临床路径5、原发性骨质疏松症临床路径6、原发性甲状旁腺机能亢进症临床路径7、原发性甲状腺功能减退症临床路径第八篇皮肤性病学临床路径(2019年版)1、带状疱疹临床路径2、皮肌炎多发性肌炎临床路径3、寻常型天疱疮临床路径4、重症多形红斑中毒性表皮坏死松懈型药疹临床路径第九篇普通外科临床路径(2019年版)1、肠外瘘临床路径2、胆管结石(无胆管炎或胆囊炎)临床路径3、胆管结石合并胆管炎临床路径4、胆囊结石合并急性胆囊炎临床路径5、肝门胆管癌临床路径6、肛裂临床路径7、肛周脓肿临床路径8、急性单纯性阑尾炎临床路径9、急性乳腺炎临床路径10、甲状腺良性肿瘤临床路径11、结节性甲状腺肿临床路径12、克罗恩病临床路径13、慢性胆囊炎(双版本)临床路径14、门静脉高压症临床路径15、脾破裂临床路径16、乳腺良性肿瘤临床路径17、胃十二指肠溃疡(胃肠外科)临床路径18、细菌性肝脓肿临床路径19、小肠-胃肠间质瘤临床路径20、血栓性外痔临床路径21、胰腺癌临床路径22、胰腺假性囊肿临床路径23、原发性肝细胞癌临床路径24、原发性甲状腺机能亢进症临床路径25、直肠息肉临床路径第十篇神经外科临床路径(2019年版)1、创伤性闭合性硬脑膜外血肿临床路径2、创伤性急性硬脑膜下血肿临床路径3、大脑半球胶质瘤临床路径4、大脑凸面脑膜瘤临床路径5、大脑中动脉动脉瘤临床路径6、颈内动脉动脉瘤临床路径7、颅骨凹陷性骨折临床路径8、颅骨良性肿瘤临床路径9、颅后窝脑膜瘤临床路径10、颅前窝底脑膜瘤临床路径11、三叉神经良性肿瘤临床路径12、三叉神经痛临床路径13、小脑扁桃体下疝畸形临床路径第十一篇肾脏病临床路径(2019年版)1、Ⅰ型新月体肾炎血浆置换治疗临床路径2、腹膜透析后腹膜炎临床路径3、急性肾损伤临床路径4、慢性肾炎综合征(疑似IgA肾病)行肾穿刺活检临床路径5、终末期肾病常规血液透析导入治疗临床路径第十二篇消化病临床路径(2019年版)1、贲门失弛症内镜下气囊扩张术临床路径2、大肠息肉临床路径3、胆总管结石临床路径4、肝硬化并发肝性脑病临床路径5、肝硬化腹水临床路径6、经内镜胆管支架置入术临床路径7、溃疡性结肠炎中度临床路径8、内镜下胃息肉切除术临床路径9、经症急性胰腺炎临床路径10、上消化道出血临床路径11、十二指肠溃疡出血临床路径12、胃溃疡合并出血(药物治疗)临床路径第十三篇小儿内科临床路径(2019年版)1、Ⅰ型糖尿病临床路径2、矮小症临床路径3、初治儿童霍奇金淋巴瘤临床路径4、川崎病临床路径5、传染性单核细胞增多症临床路径6、癫痫临床路径7、儿童成熟B细胞淋巴瘤临床路径8、儿童急性淋巴细胞白血病临床路径9、儿童急性早幼粒细胞白血病临床路径10、儿童间变性淋巴瘤激酶阳性(ALK+)间变性大细胞淋巴瘤临床路径11、儿童淋巴母细胞淋巴瘤-初治和缓解期临床路径12、感染性心肌炎临床路径13、急性肾小球肾炎(急性链球菌感染后)临床路径14、轮状病毒肠炎临床路径15、麻疹合并肺炎临床路径16、免疫性血小板减少性紫癜临床路径17、热性惊厥临床路径18、胃食管反流病临床路径19、消化性溃疡临床路径20、新生儿胎粪吸入综合征临床路径21、阵发性室上性心动过速临床路径22、支气管肺炎临床路径23、支原体肺炎临床路径第十四篇小儿外科临床路径(2019年版)1、急性肠套叠临床路径2、急性化脓性阑尾炎临床路径3、甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿临床路径4、梅克尔憩室临床路径5、尿道下裂临床路径6、先天性肠旋转不良临床路径7、先天性肛门直肠畸形(中低位)临床路径8、先天性肌性斜颈临床路径9、先天性巨结肠临床路径10、先天性马蹄内翻足临床路径11、先天性幽门肥厚性狭窄临床路径12、隐睾临床路径第十五篇心血管外科临床路径(2019年版)1、动脉导管未闭直视闭合术临床路径2、二尖瓣病变人工生物瓣置换术临床路径3、二尖瓣关闭不全,三尖瓣关闭不全成形修复术临床路径4、二尖瓣关闭不全成形修复术临床路径5、二尖瓣合并主动脉瓣人工瓣替换及三尖瓣成形术临床路径6、二尖瓣合并主动脉瓣人工瓣替换术临床路径7、二尖瓣手术,三尖瓣手术和房颤手术临床路径8、二尖瓣手术和房颤手术临床路径9、二尖瓣置换合并三尖瓣成形手术临床路径10、二尖瓣置换术+冠状动脉旁路移植术临床路径11、风湿性心脏病二尖瓣病变临床路径12、冠状动脉旁路移植术临床路径13、继发孔型房间隔缺损直视修补术临床路径14、升主动脉、主动脉弓置换术及象鼻支架植入术临床路径15、室间隔缺损直视修补术临床路径16、心脏黏液瘤切除术临床路径17、主动脉瓣病变人工机械瓣置换术临床路径18、主动脉瓣病变人工生物瓣置换术临床路径19、主动脉瓣置换及升主动脉置换术临床路径20、主动脉瓣置换术+冠状动脉旁路移植术临床路径第十六篇心血管系统临床路径(2019年版)1、病态窦房结综合征临床路径2、不稳定型心绞痛介入治疗临床路径3、持续性室性心动过速临床路径4、房性心动过速临床路径5、急性ST段抬高心肌梗死临床路径6、急性左心衰竭临床路径7、慢性稳定型心绞痛介入治疗临床路径8、肾血管性高血压临床路径9、心房颤动介入治疗临床路径10、主动脉夹层(内科)临床路径第十七篇胸外科临床路径(2019年版)1、贲门失弛缓症临床路径2、非侵袭性胸腺瘤临床路径3、肺良性肿瘤临床路径4、肋骨骨折合并血气胸临床路径5、漏斗胸临床路径6、气管恶性肿瘤临床路径7、食管裂孔疝临床路径8、食管平滑肌瘤临床路径9、支气管扩张症外科治疗临床路径10、自发性气胸临床路径11、纵膈恶性畸胎瘤临床路径12、纵膈良性肿瘤临床路径第十八篇血液病临床路径(2019年版)1、骨髓增生异常综合征-难治性贫血伴原始细胞增多(MDS-EB)临床路径2、慢性淋巴细胞白血病临床路径3、血友病A临床路径4、自身免疫性溶血性贫血临床路径第十九篇眼科临床路径(2019年版)1、白内障囊外摘除联合人工晶体植入术临床路径2、急性虹膜睫状体炎临床路径3、角膜裂伤临床路径4、经巩膜二级管激光睫状体凝术临床路径5、老年性白内障临床路径6、慢性泪囊炎泪囊鼻腔吻合术临床路径7、难治性青光眼睫状体冷凝术临床路径8、上睑下垂临床路径。

川崎病健康教育临床路径表

川崎病健康教育临床路径表效果评价包括两方面:(1)U=了解,E=复述,R=回复演示;(2)1=好,2=一般,3=有待加强川崎病健康教育资料【解释病因】川崎病又名皮肤粘膜淋巴综合症。

其病因发病机理不明,是全身血管炎为主要病变的急性热性发疹性疾病,多侵犯冠状动脉,部分患儿形成冠状动脉瘤,其中少部分患儿冠状动脉出现狭窄,血栓,甚至导致心肌梗死。

【说明表现】本病主要见于小儿,2岁左右发病率最高,10岁以后发病少见,男孩多见,男女之比约2.3:1,无明显季节性。

主要表现为高热,常为不规则热,可高达40℃,持续可达5天以上,高热时可有烦躁不安,嗜睡,可引起抽搐;发热3~4天后,出现双眼结膜充血,唇干裂,潮红,有时有血痂,舌乳头突起,充血,似杨梅状,口腔及咽喉粘膜弥漫性充血。

同时,躯干出现多形性红斑,不发生疱殄或结痂。

急性期手足坚实性肿胀,掌跖及指趾端潮红,持续一周左右开始消退,在指趾末端沿指甲与皮肤交界处出现膜状蜕皮,此症为本病特征性表现。

单侧或双侧颈部淋巴结肿大多见,表面不红,但有触痛。

【介绍治疗】1.急性期:(1)阿司匹林为治疗本病首选药物。

要保证药物按时按量的服用,热退后继续口服,持续用药达2~3个月。

服药过程中要注意定时查凝血功能和肝功能。

(2)静脉点滴丙种球蛋白,发病10天内使用效果较好,每公斤体重2g,,使用时注意速度,一般在10~12小时内输入。

2.恢复期:阿司匹林小剂量口服,抑制血拴形成。

有冠状动脉异常,服药至少一年,有冠状动脉瘤形成,则无限期的使用。

潘生丁口服,能抗血小板聚集。

【重点教育】1.发热:本病以高热为首要症状,高达40℃,持续5天以上,当出现高热时应及时给予物理降温,头部冷敷或冰敷,避免因高热引起抽搐。

2.饮食:给予清淡、易消化、少渣食物,以软食为主,避免进食硬性食物时损伤胃,肠粘膜引起出血。

3.活动:出现冠状动脉病变,应避免剧烈活动;当有冠状动脉瘤存在时,应绝对卧床休息,排便困难时可使用开塞露,避免排便用力时冠状动脉瘤破裂造成大出血。

川崎病临床路1

川崎病临床路径一、川崎病临床路径标准住院流程(一)适用对象:第一诊断为川崎病(ICD10:M30.301)(二)诊断依据:根据《实用儿科学》(人民卫生出版社,2002年12月第7版)1.发热持续5天以上,抗生素治疗无效。

2.球结膜充血,无脓性分泌物。

3.口唇及口腔粘膜充血,唇皲裂,杨梅舌。

4.掌趾红斑,肢端硬性肿胀,恢复期指趾端膜状脱皮。

5.多形性皮疹,播散性红斑,肛周潮红、蜕皮。

6.颈部非化脓性淋巴结肿大。

(三)治疗方案的选择:根据《实用儿科学》(人民卫生出版社,2002年12月第7版)1.静脉丙球冲击治疗,1-2g/kg。

2.阿司匹林抗炎。

3.抗血小板聚集药物。

(四)标准住院日为7-10天(五)进入路径标准:1.第一诊断必须符合ICD10:M30.301川崎病疾病编码;2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)排除标准:1.院外确诊川崎病,但IVIG治疗不敏感。

2.川崎病伴有严重并发症。

3.不完全川崎病。

4.患儿同时合并其他疾病,住院期间需要特殊处理。

(七)退出标准:1.使用静脉丙球冲击治疗48小时,体温未降至正常。

2.出现严重冠状动脉病变,如冠脉瘤或血栓形成。

3.出现其他严重并发症。

4.住院期间合并其他疾病,需要特殊处理。

5.难治性川崎病。

(八)出院标准:1.体温降至正常至少达72小时,阿司匹林减量后体温稳定。

2.血小板及炎症反应指标有所好转。

3.冠状动脉病变有好转或无进展。

(九)有无变异及原因分析:1.难治性川崎病,即应用静脉丙球冲击治疗48小时后,仍持续发热,针对此类患儿,可再加用1-2次静脉丙球冲击治疗,或者应用皮质激素治疗。

2.川崎病出现冠脉病变一般发生于病程的2-3周,并非病初即出现,在住院过程中仍可出现冠脉病变进展,且目前静脉丙球冲击治疗并不能完全阻止冠脉病变的进展。

3.川崎病患儿若出现严重冠脉病变,需进行更加积极的抗凝、溶栓等治疗。

分析临床路径在小儿川崎病全程护理中的应用价值

分析临床路径在小儿川崎病全程护理中的应用价值摘要】目的:探讨对小儿川崎病患者采用临床路径完成全程护理干预的可行性。

方法:将我院2017年05月~2020年02月收治的92例小儿川崎病患者数字奇偶法分组;护理组(46例):采用传统护理+临床路径方式展开全程护理干预;对照组(46例):采用传统护理方式展开全程护理干预;就组间体内白细胞计数、退热时间以及住院时间展开对比。

结果:护理组小儿川崎病患者体内白细胞计数(9.02±1.35)×109/L、退热时间(2.25±0.25)d以及住院时间(7.52±0.35)d均低于、短于、短于对照组(11.35±1.79)×109/L、(4.79±0.55)d以及(13.03±0.29)d明显(P<0.05)。

结论:传统护理+临床路径方式的有效应用,可实现小儿川崎病患者体内白细胞计数减少,退热时间以及住院时间缩短,最终实现小儿川崎病患者有效预后。

【关键词】临床路径;小儿川崎病;全程护理;体内白细胞计数;退热时间;住院时间川崎病作为小儿内科疾病之一,其诱因主要集中于全身性血管炎方面,未获得有效治疗后,会使得患者心脏系统受到影响,从而对应表现出突发性心血管疾病的现象,对患儿生命健康造成严重威胁。

针对患儿在实施川崎病治疗期间,配合给予全程护理干预意义显著[1]。

本次研究将针对小儿川崎病患者探析采用临床路径完成全程护理可行性,以实现小儿川崎病患者有效预后。

1、资料与方法1.1 一般资料将我院2017年05月~2020年02月收治的92例小儿川崎病患者数字奇偶法分组;护理组(46例):女25例,男21例;年龄区间为3岁~6岁,平均为(4.29±0.25)岁;对照组(46例):女26例,男20例;年龄区间为3岁~7岁,平均为(4.31±0.26)岁;纳入标准:①小儿川崎病获得有效确诊;②未患有系列心血管疾病;排除标准:①存在精神问题;②家属对于护理需求不遵从;就两组小儿川崎病患者性别、年龄比较,均衡性显著(P>0.05)。

儿童过敏性紫癜和川崎病临床路径

儿童过敏性紫癜临床路径一、过敏性紫癜临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为过敏性紫癜(ICD-10:D69.004)。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社2005)、《诸福棠实用儿科学(第八版)》(人民卫生出版社2015)。

1.病史:多见于儿童和青少年,尤其5-10岁儿童。

病因尚不完全清楚,部分患儿发病前可有呼吸道感染或接触过敏原等诱发因素。

2.症状体征:典型皮疹为高出皮面的出血性紫癜,以四肢伸侧面为主,常为对称性。

可伴关节肿痛、腹痛、便血等关节及消化道受累表现。

部分患儿出现浮肿、血尿及蛋白尿等肾脏受累表现。

3.实验室检查:本病无特异性实验室检查异常指标。

部分患儿出现白细胞及CRP等炎症指标增高;红细胞沉降率可增快;血小板增高及其他凝血指标异常;消化道受累时大便潜血可阳性。

(三)治疗方案的选择根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《诸福棠实用儿科学(第八版)》(人民卫生出版社)。

1.普通型紫癜(单纯皮肤紫癜):注意休息及对症治疗(可用抗血小板凝聚药物如双密达莫片、维生素C、维生素P 等)。

2.出现关节受累表现:严重者可应用糖皮质激素治疗。

3.出现消化道受累表现:给暂予无渣或少渣免动物蛋白饮食;如出现严重腹痛或消化道出血时,需禁食,可应用糖皮质激素治疗。

3.出现肾脏症状:按过敏性紫癜肾炎治疗(判断临床类型,必要时行肾组织活检,根据病理类型作分型治疗)。

(四)标准住院日。

普通型3-5天,关节型或腹型一般7-10天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:D69.004过敏性紫癜疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)入院后检查1.必需的检查项目:(1)血常规、尿常规、大便常规和大便隐血;(2)C反应蛋白(CRP)、抗链O、血沉;(3)肝肾功能、血电解质、血糖;(4)凝血指标2.根据患者病情可选择:尿微量蛋白系列、补体、抗核抗体、免疫球蛋白、过敏原检测、抗中心粒细胞胞浆抗体、胸片、B超及心电图等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

川崎病临床路径

年版)2019(

一、川崎病临床路径标准住院流程

(一)适用对象

第一诊断为川崎病(ICD-10:M30.3)。

(二)诊断依据

根据《小儿心脏病学(第4版)》(杨思源主编,人民卫生出版社,2012),《关于川崎病诊断、治疗和长期随访的指南》(Circulation,2017;135(17):e927-e999.,《诸福棠实用儿科学(第8版)》(江载芳主编,人民卫生出版社,2015)。

1.持续发热5天。

2.以下主要临床表现至少存在4项。

(1)双侧球结膜充血,无渗出。

(2)口唇和口腔改变(口唇干燥皲裂,杨梅舌,口腔及咽部黏膜弥漫充血)。

(3)多形性皮疹。

(4)四肢末端改变(急性期手足硬性水肿,掌趾及指趾端红斑,亚急性2~3周内手指和足趾甲周脱皮)。

(5)颈部淋巴结肿大(直径>1.5cm),常为单侧。

3.排除具有相似表现的其他疾病,如:EB病毒感染、链球菌感染、败血症、出疹性传染病以及其他类似表现的结缔.

组织疾病。

发热大于等于5天,上述主要临床表现至少存在4项即可诊断为川崎病。

发热大于等于5天,主要临床表现不足4项,但是超声心动图或血管造影发现有冠状动脉异常者,可诊断为川崎病。

若发热并有4项或4项以上主要临床指标,发病第4天即可诊断。

4.实验室检查:红细胞沉降率增快、C反应蛋白(CRP)增高、白细胞计数升高并出现核左移、血小板计数升高、贫血、血清谷丙转氨酶轻到中度升高、血浆白蛋白水平降低,无菌性脓尿等。

(三)治疗方案的选择

根据《小儿心脏病学(第4版)》,(杨思源主编,人民卫生出版社,2012)、《关于川崎病诊断、治疗和长期随访的指南》(Pediatrics 2004,第114卷,1708-1733页)、《诸福棠实用儿科学(第8版)》(江载芳主编,人民卫生出版社,2015)。

治疗目标是减轻冠状动脉和心肌内炎症反应,抑制血小板聚集防止血栓形成。

1.发病9天内给予大剂量IVIG(2g/kg),单次静滴(10~12小时),输注后48小时仍持续发热可再次给予。

2.阿司匹林(每天30~50mg/kg),热退后48~72小时周,直8~6持续用至发病后,)d·kg(5mg/~3减量至单剂.

至无冠状动脉病变证据为止。

3.皮质类固醇激素使用仅限于应用2次或更多IVIG,仍持续发热的患者。

(四)标准住院日为14天

(五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合ICD-10:M30.3川崎病疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)入院后第1~2天

1.必需的检查项目:

血常规、尿常规、C反应蛋白(CRP)、ASO、红细胞沉降率(ESR)、肝肾功能、凝血五项、输血前检查、心肌酶谱、2次血培养+鉴定+药敏、支原体抗体、呼吸道感染病原IgM 抗体、EB病毒抗体、降钙素原(PCT)、X线胸片、心脏超声检查、心电图、BNP。

2.根据患者情况可选择:铁蛋白、结核感染相关检查、外周血涂片、尿培养、全身动脉血管超声、腰椎穿刺、骨髓穿刺、血栓弹力图、等。

(七)选择用药

1.大剂量丙种球蛋白(IVIG)。

阿司匹林。

2.

3.根据患者情况使用:糖皮质激素、其他抗血小板药物(如双嘧达莫、氯吡格雷)、对症治疗。

(八)必须复查的检查项目

血常规、C反应蛋白(CRP)、红细胞沉降率、肝肾功能、凝血三项、输血前检查、心脏超声。

(九)出院标准

1.体温正常3天或以上。

2.血WBC计数及CRP基本正常。

3.急性期症状基本消失。

(十)变异及原因分析

1.大剂量IVIG治疗重复使用后仍高热不退者。

2.存在冠状动脉严重病变(瘤样扩张甚至血栓形成),需要进一步完善相关检查,对症处理,向家属解释并告知病情,导致住院时间延长,增加住院费用等。

二、川崎病临床路径表单

适用对象:第一诊断为川崎病(ICD-10:M30.3)

患者姓名:____性别:____年龄:____门诊号:____住院号:________

住院日期:____年___月___日出院日期:____年___月____日标准住院日:10~14。