《伶官传序》导学案(教师版)

《五代史伶官传序》复习学案教师版(易)

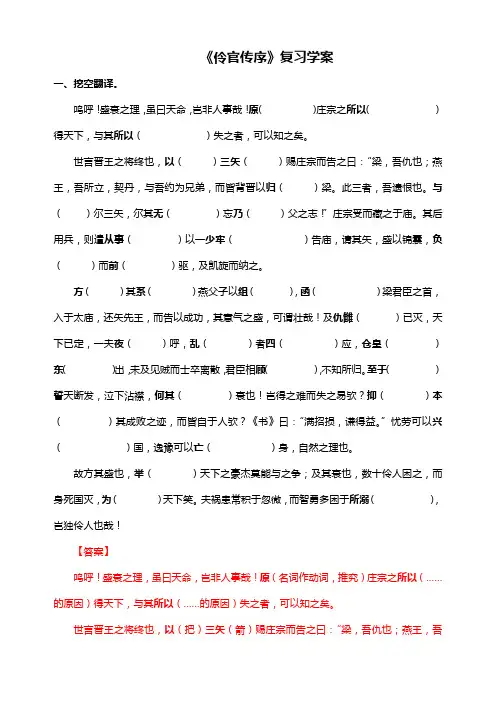

《伶官传序》复习学案一、挖空翻译。

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原()庄宗之所以()得天下,与其所以()失之者,可以知之矣。

世言晋王之将终也,以()三矢()赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归()梁。

此三者,吾遗恨也。

与()尔三矢,尔其无()忘乃()父之志!”庄宗受而藏之于庙。

其后用兵,则遣从事()以一少牢()告庙,请其矢,盛以锦囊,负()而前()驱,及凯旋而纳之。

方()其系()燕父子以组(),函()梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠()已灭,天下已定,一夫夜()呼,乱()者四()应,仓皇()东()出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾(),不知所归。

至于()誓天断发,泣下沾襟,何其()衰也!岂得之难而失之易欤?抑()本()其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。

”忧劳可以兴()国,逸豫可以亡()身,自然之理也。

故方其盛也,举()天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为()天下笑。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺(),岂独伶人也哉!【答案】呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原(名词作动词,推究)庄宗之所以(……的原因)得天下,与其所以(……的原因)失之者,可以知之矣。

世言晋王之将终也,以(把)三矢(箭)赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归(归附)梁。

此三者,吾遗恨也。

与(给)尔三矢,尔其无(通毋,一定)忘乃(你的)父之志!”庄宗受而藏之于庙。

其后用兵,则遣从事(官员)以一少牢(羊、猪各一)告庙,请其矢,盛以锦囊,负(背着)而前(名状,向前)驱,及凯旋而纳之。

方(正)其系(捆绑)燕父子以组(绳索),函(名词作动词,用木匣子装)梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠(仇人)已灭,天下已定,一夫夜(在夜里)呼,乱(形容词作动词,作乱)者四(名状,在四面)应,仓皇(急急忙忙的样子)东(名状,向东)出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾(看),不知所归。

《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)

《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)教学目标:1、了解欧阳修在宋代散文史上的地位和作者写作本文给伶人立传的目的。

2、掌握重点字词的意义、用法以及特殊句式。

3、理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。

4、背诵文中重点段落,准确记忆文中的名言名句。

教学重难点:如何通过正反说理突出中心论点的。

教学课时:二课时第一课时教学过程:一、走近作者作者:欧阳修(1007~1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,庐陵(今江西省吉安)人。

四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,出身寒微,由母亲亲自教学,因家贫,不具纸笔,用荻画地作书。

学家。

宋仁宗天圣八年进士及第。

晚年历任枢密副使、参知政事等职,卒谥文忠。

历史上,他既是著名文学家,又是史学家、金石家。

二、解题:伶:乐工,艺人。

伶官:乐工作了官。

序作为一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲契领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

三、时代背景:1、北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。

由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。

面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。

在这样的历史背景下,欧阳修通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

2、五代(907--960),指唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。

在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频繁,后唐庄宗就是被杀的一个。

后唐庄宗李存勖称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑。

后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

100多年后,欧阳修就此事发表了自己的感慨,写成了《新五代史伶官传》。

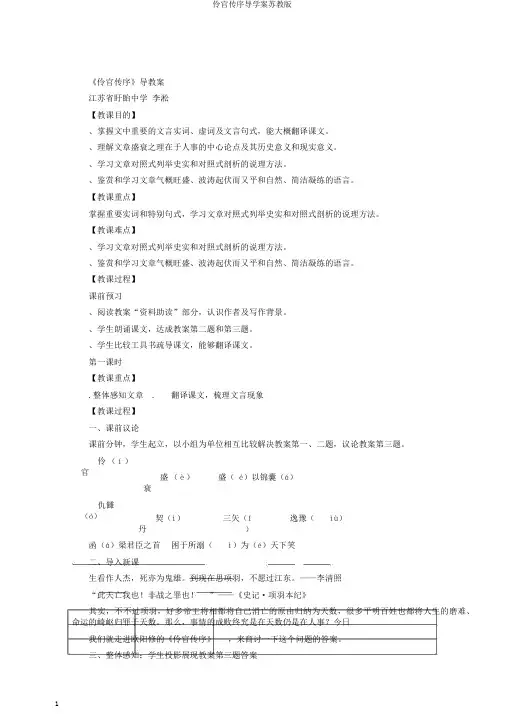

伶官传序导学案苏教版

《伶官传序》导教案江苏省盱眙中学李淞【教课目的】、掌握文中重要的文言实词、虚词及文言句式,能大概翻译课文。

、理解文章盛衰之理在于人事的中心论点及其历史意义和现实意义。

、学习文章对照式列举史实和对照式剖析的说理方法。

、鉴赏和学习文章气概旺盛、波涛起伏而又平和自然、简洁凝练的语言。

【教课重点】掌握重要实词和特别句式,学习文章对照式列举史实和对照式剖析的说理方法。

【教课难点】、学习文章对照式列举史实和对照式剖析的说理方法。

、鉴赏和学习文章气概旺盛、波涛起伏而又平和自然、简洁凝练的语言。

【教课过程】课前预习、阅读教案“资料助读”部分,认识作者及写作背景。

、学生朗诵课文,达成教案第二题和第三题。

、学生比较工具书疏导课文,能够翻译课文。

第一课时【教课重点】.整体感知文章. 翻译课文,梳理文言现象【教课过程】一、课前议论课前分钟,学生起立,以小组为单位相互比较解决教案第一、二题,议论教案第三题。

伶(í)官盛(è)衰盛(é)以锦囊(á)仇雠(ó)契(ì)丹三矢(ǐ)逸豫(ìù)函(á)梁君臣之首困于所溺(ì)为(é)天下笑二、导入新课生看作人杰,死亦为鬼雄。

到现在思项羽,不愿过江东。

——李清照“此天亡我也!非战之罪也!”——《史记·项羽本纪》其实,不不过项羽,好多帝王将相都将自己消亡的原由归纳为天数,很多平明百姓也都将人生的磨难、命运的崎岖归罪于天数。

那么,事情的成败终究是在天数仍是在人事?今日我们就走进欧阳修的《伶官传序》,来商讨一下这个问题的答案。

三、整体感知:学生投影展现教案第三题答案.《古文观止》议论本文:“起手一提,已括全篇之意。

”意即文章在第一节直截了当地提出了盛衰之理,虽曰天数,莫非人事哉的中心看法,用盛和衰两个字统率了内容。

.作者为证明这一看法,选用了后唐庄宗的案例作为论据。

请依照课文内容为他写一份小传。

伶官传序导学案

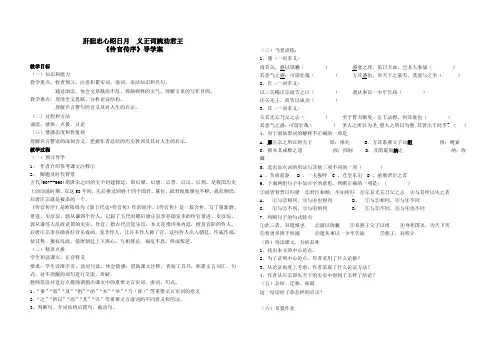

肝胆忠心昭日月义正词婉劝君王《伶官传序》导学案教学目标(一)知识和能力教学重点:检查预习,注意积累实词、虚词、语法知识和名句。

通过朗读,体会文章散而不乱、抑扬顿挫的文气,理解文章的写作目的。

教学难点:理清全文思路,分析论证结构。

理解名言警句的含义及对人生的启示。

(二)过程和方法诵读、感悟、点拨、讨论(三)情感态度和价值观理解名言警语的深刻含义,把握作者总结的历史教训及其对人生的启示。

教学过程(一)预习导学1、作者介绍参考课文注释①2、解题及时代背景五代(907--960)指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。

在这53年间,先后换过四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。

《伶官传序》是欧阳修为《新五代史•伶官传》作的短序。

《伶官传》是一篇合传,写了敬新磨、景进、史彦琼、郭从谦四个伶人,记叙了五代时期后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人乱政误国的史实。

伶官,指古代宫廷乐官。

本文是指供奉内廷,授及官职的伶人。

后唐庄宗李存勖喜好音乐戏曲,宠幸伶人,让许多伶人做了官,这些伶人出入朝廷,作威作福,仗其势,擅权乱政,使唐朝廷上下离心,互相猜忌,祸乱不息,终成叛逆。

(二)精讲点拨学生初读课文,正音释义要求:学生读准字音,读对句读,体会情感;借助课文注释,查阅工具书,积累文言词汇、句式;对不理解的词句进行交流,质疑。

教师范读并进行点拨强调指出课文中的重要文言实词、虚词、句式。

1、“事”“原”“及”“组”“函”“本”“举”“乃(你)”等重要文言实词的意义2、“之”“所以”“而”“其”“以”等重要文言虚词的不同意义和用法。

3、判断句、介词结构后置句,被动句。

(三)当堂训练:1、盛 <一词多义>请其矢,盛以锦囊()盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉()其意气之盛,可谓壮哉()方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争()2、告 <一词多义>以三矢赐庄宗而告之曰()遣从事以一少牢告庙()还矢先王,而告以成功()3、其 <一词多义>尔其无忘乃父之志()至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也()其意气之盛,可谓壮哉()圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? ()4、对下面加黑词的解释不正确的一项是A.原庄宗之所以得天下原:推究 B.方其系燕父子以组组:绳索C.抑本其成败之迹抑:抑制 D.及凯旋而纳之纳:收藏5、选出加点词的用法与其他三项不同的一项()A 、负而前.驱B 、一夫夜.呼C 、仓皇东.出D 、函.梁君臣之首6、下面两组句子中加点字的意思,判断正确的一项是:()①而皆背晋以归.梁②君臣相顾,不知所归.③尔其.无忘乃父之志④与其.所以失之者A、①与②相同,③与④也相同B、①与②相同,③与④不同C、①与②不同,③与④相同D、①与②不同,③与④也不同7、判断句子的句式特点①此三者,吾遗恨也②盛以锦囊③系燕王父子以组④身死国灭,为天下笑⑤智勇多困于所溺⑥遣从事以一少牢告庙⑦燕王,吾所立(四)再读课文,分析品味1、找出本文的中心论点。

《伶官传序》导学案.doc

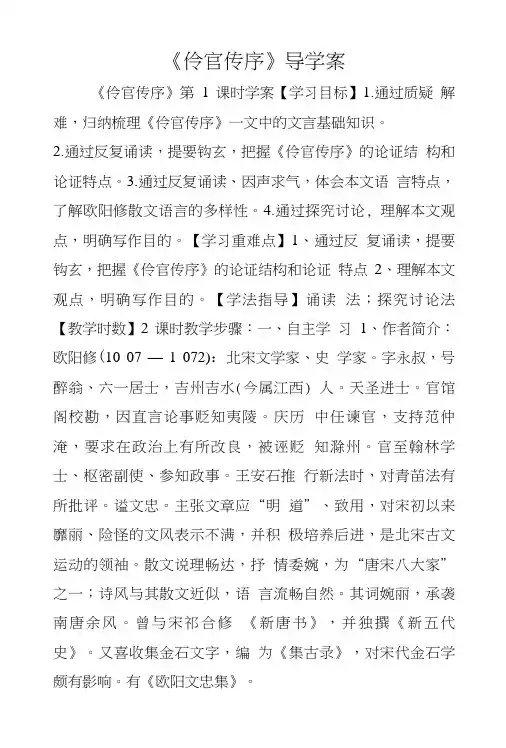

《伶官传序》导学案《伶官传序》第1课时学案【学习目标】1.通过质疑解难,归纳梳理《伶官传序》一文中的文言基础知识。

2.通过反复诵读,提要钩玄,把握《伶官传序》的论证结构和论证特点。

3.通过反复诵读、因声求气,体会本文语言特点,了解欧阳修散文语言的多样性。

4.通过探究讨论, 理解本文观点,明确写作目的。

【学习重难点】1、通过反复诵读,提要钩玄,把握《伶官传序》的论证结构和论证特点2、理解本文观点,明确写作目的。

【学法指导】诵读法;探究讨论法【教学时数】2课时教学步骤:一、自主学习1、作者简介:欧阳修(10 07 —1 072):北宋文学家、史学家。

字永叔,号醉翁、六一居士,吉州吉水(今属江西) 人。

天圣进士。

官馆阁校勘,因直言论事贬知夷陵。

庆历中任谏官,支持范仲淹,要求在政治上有所改良,被诬贬知滁州。

官至翰林学士、枢密副使、参知政事。

王安石推行新法时,对青苗法有所批评。

谥文忠。

主张文章应“明道”、致用,对宋初以来靡丽、险怪的文风表示不满,并积极培养后进,是北宋古文运动的领袖。

散文说理畅达,抒情委婉,为“唐宋八大家”之一;诗风与其散文近似,语言流畅自然。

其词婉丽,承袭南唐余风。

曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》。

又喜收集金石文字,编为《集古录》,对宋代金石学颇有影响。

有《欧阳文忠集》。

2、背景介绍:五代(90 7〜9 60),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。

在这53年间,先后换过四姓十四君,篡弑相寻,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。

庄宗称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,遂被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等包围。

庄宗同光四年(926)贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起,拥有兵权的史彦琼拒不发兵,旋又单骑逃逸,导致乱军大败。

庄宗亲……《伶官传序》第2课时导学案一、合作探究1、《古文观止》的编者认为本文“起手一提,包括全篇之意”,对这句话你怎样理解呢?明确:本文论点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!这句话,具有提挈全文的作用,全文都围绕它进行论证。

伶官传序(教案)(教师中心稿)(可编辑修改word版)

伶官传序(教案)(教师中心稿)邱龙涛教学目标:1、德育目标:盛衰成败在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身的道理。

2、知识目标:A 掌握实词:原,恨,其,乃,纳,何其,函组告,抑,忽微,逸豫。

B、多义词:与,归,易,告。

C、虚词:于,为,D、词类活用:兴,亡身,函梁,夜呼,东出,F、古今异义:至于3、能力目标:A 筛选主要观点,论据,论证的信息能力B、掌握词类活用的相关知识。

教学重点:1、词类活用2、课文第三段。

教学难点:对名句的理解教学方法:启发式与讨论式相结合。

学法:学生学会积累,养成良好的阅读习惯。

课时:一课时。

教学要点:1.导入。

2、简介背景:五代史(放入文中介绍)。

3、简介作者:欧阳修。

4、阅读课文。

5、讲析课文,重点第三段,着重体味语气。

6、拓展练习教学内容及步骤:一、导入:本单元我们学习了唐宋八大家中宋代的三位文学家的作品,苏洵、苏轼、王安石,今天我们学习欧阳修的作品,《伶官传序》。

欧阳修不但是文学家,他还是一位史学家。

他著有两部史书,一部是与人合编的《新唐书》,一部是《新五代史》。

是二十四史之一。

今天我们学习《新五代史》中《伶官传》。

清代文学家沈德潜认为本文“抑扬顿挫,得《史记》神髓,《五代史》中第一篇文字。

”对本文给予了极高的评价。

下面我们就来欣赏品味一下这篇文章。

二、释题:师:伶,乐工,艺人。

伶官,乐工作了官。

《伶官传》记叙了五代时期后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人乱政误国的史实。

庄宗喜好音乐戏曲,宠爱伶人,封许多伶人做了官,这些伶官出入朝廷,作威作福,使朝政日坏,后发生暴乱,伶官郭从谦带人围困庄宗并将他乱箭射死,李克用谪亲子孙全被诛杀。

本文就是基于这样的史实而写的序。

三、范读课文。

扫除字词障碍。

(3 分钟)要求:找出不理解的词语、句子。

思考本文体裁。

学生质疑。

师答疑,或请学习较好的学生帮助答疑。

四、讲析课文:(一)通过刚才的阅读,请同学们判断一下本文的体裁?本文是一篇史论。

《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)共3篇

《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)共3篇《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)1《伶官传序》导学案,(教师版)(人教版高二选修)【导学目标】1.了解《伶官传》的作者和背景2.掌握《伶官传》的主要内容和特点3.了解《伶官传》在中国文学史上的地位和作用4.培养学生欣赏古典小说的兴趣和能力【教学流程】一、课堂导入1.《红楼梦》中的“伶人”角色有哪些?2.你了解什么是“伶官”?他们在古代的生活和工作是什么样的?二、自学环节1.课前以小组为单位,每组分配一章进行自学。

每组成员担任问题提出者或者问题回答者。

2.问题提出者的任务:针对所分的章节,提出3-5个问题,问题的涉及全文内容的主旨、细节和比较一类。

3.问题回答者的任务:要根据自己所负责的章节,认真阅读相关内容,独立思考后回答问题。

4.阅读结束后,主动汇总不同组的问题和回答情况,加深了解全文的主旨、情节和形式特点。

三、课堂讨论1.每组分别对所分的章节进行汇报,对关键问题和难点进行讨论和解决。

2.集体讨论和互动,更加深入透彻理解了小说的内涵和形式特色,培养了学生的思考能力和团队精神。

3.教师引导学生准确把握小说的主题和核心,在思辨中培养学生的批判意识和文化素养。

四、课后拓展1.要求学生自己查阅相关资料,探究《伶官传》在中国文学史上的作用和地位,加深对其价值和意义的理解。

2.通过文学阅读的实践,培养学生的文学鉴赏能力和阅读兴趣,提高学生的人文修养和综合素质。

【教学重点和难点】重点:掌握小说的主要内容和形式特点,提高学生的文学鉴赏和批判能力。

难点:了解小说的文化背景和历史渊源,探究其在文学史上的作用和价值。

【教学评价】1.学生的自主阅读能力和独立思考能力得到了提升,更好的适应了高中的学习要求。

2.教师在引导学生阅读的过程中,适时关注学生的动态反馈,及时了解学生的情况,给予必要的指导和支持,形成良好的教育氛围。

3.学生通过本次导学案活动,更好的了解到《伶官传》的文学价值和人生智慧,进一步提高学生的人文素养和文化自信心,掀起了一股学习经典、追求卓越的阅读热潮通过本次导学案的学习,学生们更加深入地了解了《伶官传》的内容和文学特色,增强了文学鉴赏能力和批判意识。

《伶官传序》学案(苏教版高三选修教案设计)

《伶官传序》学案(苏教版高三选修教案设计)李华学习目标:1.掌握本文的字、词、句的意义及其用法:2.学习本文严谨的议论结构:3.明白“忧劳兴国,逸豫亡身”的道理。

学习重点:1.文中的关健字、词、句:2.文章的议论思路。

预习学案1.关于“序”序作为一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或其编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

本节课要阅读的《伶官传序》是为《伶官传》所作的序。

2.关于作者:欧阳修,字永叔,号醉翁、六一居士,谥号“文忠”,世称欧阳文忠公,他被列为“唐宋八大家”之一,是北宋文坛领袖。

作为史学家,著有《新唐书》和《新五代史》,其中《新五代史》属二十四史之一。

3.背景介绍:由于本文是借古讽今之作,应从“五代”和“北宋”两个角度把握。

五代,指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时代。

在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。

庄宗称帝后,迷恋优伶,被伶官所惑,伶官得以重权在握。

当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。

100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。

这是由于北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。

由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。

面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都靠纳币输绢以求苟安。

4.自读课文,注意以下字词的读音:伶官有的放矢盛以锦囊及仇雠已灭溺5.整体感知课文。

6.积累文言字词。

课堂学案学习目标:1.掌握本文的字、词、句的意义及其用法:2.学习本文严谨的议论结构:3.明白“忧劳兴国,逸豫亡身”的道理。

学习重点:1.文中的关健字、词、句:2.文章的议论思路。

学习过程:一.检查预习:(1)《书》曰:,。

《伶官传序》导学案1

《伶官传序》导学案【学习目标】1.积累文言基础知识,理解翻译句子。

2.分析文章结构,理解作者写作目的。

【教学重、难点】分析文章结构,理解作者写作目的。

【预习案】【文学常识】1、欧阳修(1007~1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,谥号文忠。

世称欧阳文忠公,吉安永丰(今属江西)人[自称庐陵人],汉族,北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。

与柳宗元,韩愈,王安石,曾巩,“三苏”苏轼,苏洵,苏辙合称“唐宋八大家”。

为北宋中叶文坛领袖。

著作有《六一诗话》、《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。

2、序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”、“前言”。

是说明书籍著或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。

也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。

“序”一般写在书籍或文章前面(也有列在后面的,如《史记·太史公自序》),列于书后的称为“跋”或“后序”。

古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫作“赠序”,内容多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,是临别赠言性质的文体。

如宋濂的《送东阳马生序》即是作者写给同乡晚辈的赠序。

还有一种是写在诗歌前面的序,叫“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起。

如汉乐府《孔雀东南飞》、白居易的《琵琶行》、姜夔的《扬州慢》等,前面都有一段序。

3、给下面词句中加点的字注音。

李存勖( ) 请其矢( ) 皆自于人欤( ) 伶官( ) 盛以锦囊( ) 誓天断发( ) 抑本其成败之迹( ) 仓皇东出( ) 乱者四应( ) 吾遗恨也( )智勇多困于所溺( ) 泣下沾襟( )【文本研读】1.熟读课文,结合注释,口译全文,笔译任意一段。

2.“伶”是指封建时代演戏的人,即“艺人、乐工”;“伶官”是在宫廷中授有官职的伶人。

这样的人,地位、身份都不高,并且又是败政乱国的人,为什么要替他们做传呢?从课文中哪一句话可以看出来?3.本文是怎样提出论点的?4.本文结构层次有何特点?5.本文是怎样运用正反对比来阐明事理的?【探究案】1.对《伶官传序》中“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,我们今天应该如何评价?2.本文的语言有何特色?【训练案】1.重点实词(1)归:①燕王,吾所立,契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁②君臣相顾,不知所归③知其幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速④若水之归下也⑤将军百战死,壮士十年归(2)易:①岂得之难而失之易欤②当与秦相较,或未易量③以乱易整,不武④天下是有难易乎?(3)告:①其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢②项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事③操蛇之神闻之,惧其不已,告之于帝④愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵⑤还矢先王,而告以成功(4)盛:①盛衰之理②盛以锦囊③其意气之盛④胜地不常,盛筵难再⑤位卑则足羞,官盛则近谀2.重点虚词(1)虽:①虽曰天命,岂非人事哉②虽与府吏要,渠会永无缘③虽有槁暴,不复挺者(2)其:①尔其无忘乃父之志②其后用兵③方其系燕父子以组④工欲善其事,必先利其器⑤始作俑者,其无后乎⑥欲加之罪,其无辞乎3.一词多义(1)与:①与尔三矢②求!无乃尔是过与③陈涉少时,尝与人佣耕④原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣⑤与赢而不助五国也⑥玉斗一双,欲与亚父⑦蹇叔之子与师⑧则与斗卮酒(2)微:①夫祸患常积于忽微②今臣亡国贱俘,至微至陋③料峭春风吹酒醒,微冷④以为吉凶倚伏,幽微难明⑤微夫人之力不及此⑥恨晨光之熹微⑦童微伺其睡⑧动刀甚微(3)为:①契丹与吾约为兄弟②而身死国灭,为天下笑③霓为衣兮风为马④化而为鸟,其名为鹏⑤庖丁为文惠君解牛⑥天行有常,不为尧存,不为桀亡⑦天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往⑧何以伐为?(4)举:①举天下之豪杰莫能与之争锋②戍卒叫,函谷举③今亡亦死,举大计亦死④举头望明月,低头思故乡⑤举一隅不以三隅反,则不复也4.古今异义(1)与其所以失之者(2)则遣从事以一少牢告庙(3)负而前驱5.词类活用(1)名词活用作状语:①一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出②负而前驱(2)名词活用作动词①函梁君臣之首②抑本其成败之迹(3)动词活用作使动词①忧劳可以兴国,逸豫可以亡身(4)形容词活用作名词①夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺6.特殊句式(1)被动句:①而身死国灭,为天下笑②智勇多困于所溺(2)判断句:①梁,吾仇也②此三者,吾遗恨也③忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

伶官传序导学案

《伶官传序》导学案【学习目标】1、掌握文中基础的文言字词句式。

2、理解体会本文的中心观点思考其当代意义【知识链接】补充资料,助力理解------------梁燕契丹,晋王三恨。

五代史唐宋之间的我国历史上战乱频仍的动荡时期。

这一时期在短短的几十年里先后建立了梁、唐、晋、汉、周五个朝代。

史上为了区别称作后梁、后唐、后汉、后周。

在唐朝末年,黄巢起义,祖上对唐有功被封唐朝国姓的西突厥沙陀族人李克用出兵助唐镇压起义,,不久被唐封为晋王。

而黄巢的部将朱温后降唐,唐僖宗赐名全忠,封为梁王。

唐僖宗光启元年(885),李克用约朱温共击黄巢,回兵时,李克用途经汴州,朱温假意宴请,夜间却纵火谋杀他,因天雨火灭,李遂得逃。

于是晋梁结成世仇,相互攻打,战争不止。

这就是晋王所言“梁,吾仇也”即李克用“遗恨”之一。

后来梁王朱温灭唐建立后梁王朝,到923年晋王之子李存勖灭后梁杀死朱温之子后梁皇帝朱友贞建立后唐王朝。

之二是与燕王的矛盾。

燕王指刘仁恭,本是幽州刺史李可举的部将,生前并未称王,因其子刘守光称燕王继又称帝,故称刘仁恭为燕王。

李可举死,其子匡威、匡俦争位,刘仁恭乘机攻幽州,兵败后投奔李克用,颇受宠信,由李荐为卢龙节度使。

后李向刘借兵打罗弘信,刘不肯,还杀了李的亲信燕留得,归附朱温,自此晋燕由恩变仇。

李克用说“燕王,吾所立”,“背晋以归梁”,即指此。

之三是契丹背晋归梁。

契丹原是关外游牧民族,唐哀帝天祐四年(907),耶律阿保机应李克用之请,来到云州,双方“握手甚欢,结为兄弟”,立盟同击朱温。

但不久耶律阿保机失信背盟,派人与朱温通好,此即“契丹与吾约为兄弟”,但其后却“背晋归梁”。

【预习自测】(课前预习——完成自测——课上订正)一、基础知识巩固1、原.庄宗之所以...得天下2、与尔..三矢,尔其.无忘乃.父之志!其后用兵,则遣从事以.......一少牢..告庙,请其矢,盛以锦囊3、方其系.燕父子以组.,函.梁君臣之首,仓皇东.出抑本..其成败之迹,而皆自于人忧劳可以兴.国,逸豫可以亡.身4、举.天下豪杰,莫.能与之争;而身死国灭,为.天下笑。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

从中我们可以看出欧阳修的人生志趣和追求。

[作业]

A:

一、选择题

1.下列加粗的词解释不正确的一项是

A.抑(或者)本其成败之迹原(推究)庄宗之所以得天下

B.此三者,吾遗恨(仇恨)也及凯旋而纳(收藏)之

C.至于誓天断发,泣(眼泪)下沾襟,何其衰也负(背着)而前驱

D.尔(你)其无忘乃父之志及仇雠(仇人)已灭

2.下列各句中加粗词语与例句中加粗词语含义相同的一项是

(二)写作的时代背景:

北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。在这样的历史背景下,欧阳修通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

(三)人物介绍

毛泽东曾有一句名言:生子当如李亚子。李亚子指的就是后唐庄宗李存勖。他是李克用的长子,小名亚子,幼时体貌出众,而且忠厚沉稳,喜欢独来独往,很受李克用的喜爱。十一岁时便跟随父亲出征作战,得胜后随父亲进见唐昭宗。昭宗见了他,非常惊讶:“这孩子真是长相出奇!”然后轻抚着他的背说:“小儿日后必定是国家的栋梁之才,不要忘了为我大唐尽忠尽孝啊!”接着,昭宗又赏赐他翡翠盘等物。

《伶官传序》导学案

主备人:孙 岗 参与人:陈新德 孟红忠

[学习目标]

1、积累文言实词、虚词、词类活用和名言名句。

2、理清全文思路,分析论证结构。

3、理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。

[导学过程]

这一单元,是一些政论文。我们说,以史为鉴,可以知兴替,五代后唐盛衰的史实,被北宋文学家欧阳修凝练成一篇短短300多字的激昂文字,化为一盏明镜,也警醒了我们一代代后人的心。今天,我们就来学习一下,欧阳修的《伶官传序》。

②夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

(四)、通读课文,找出论点和论据

论点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

论据:

主要是叙述庄宗接受父命、报仇雪耻,后来由胜转败、由盛转衰的事实。

正反对比论证:

盛---- 衰----

格言警句:

满招损,谦受益。

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

祸患常积于忽微,智勇多困于所溺。

7.下列四句不属于被动句的一项是

A.而身死国灭,为天下笑

B.为国者无使为积威之所劫哉

C.智勇多困于所溺

D.契丹与吾约为兄弟

8.下列四句加粗的词,与“函梁君臣之首”的“函”字用法相同的一句是

A.一夫夜呼,乱者四应

B.群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏

C.晋军函陵

D.阙秦以利晋,惟君图之

9.下列各句默写有误的一句是

C.而犹有可以不赂而胜之之势D.此所以学者不可以不深思而慎取之也

B:

5.下列四句中的“其”与其他三项的意义和用法不同的是

A.请其矢,盛以锦囊B.与其所以失之者

C.向使三国各爱其地D.尔其无忘乃父之志

6.下列四句中加粗的“之”字,不是代词的一项是

A.庄宗受而藏之于庙B.及凯旋而纳之

C.世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之D.子孙视之不甚惜

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

A.自然之理也

B.则胜负之数,存亡之理

C.至于颠覆,理固宜然

D.当窗理云鬓,对镜贴花黄

3.下列句中的加粗词含义相同的两项是

A.举天下之豪杰,莫能与之争B.举以予人

C.举世无双D.今亡亦死,举大计亦死

4.下列句中的“可以”用法不同于其他的一项是

A.原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣B.学不可以已

[学习过程]

解题

(一)作者简介

欧阳修(1007~1072年),字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,谥号文忠,世称欧阳文忠公,北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。与唐韩愈、柳宗元、宋王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。 是北宋中叶诗文革新运动的倡导人,主张文章应“明道”“致用”,并且提拔和奖掖后进,著名的古文学家三苏父子、曾巩和王安石等都出于他门下。《伶官传序》就是欧阳修为《新五代史·伶官传》作的序文,目的是评述伶官受宠幸而乱政的史实,总结历史教训,讽谏当时的北宋统治者,指出,封建王朝的兴亡,不在“天命”,主要在于“人事”,要力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

A.此三者,吾遗恨也。B.岂得之难而失之易欤?

C.《书》曰:“满招损,谦受益。”

D.夫祸患常积于忽微;而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

C:

二、阅读下面两段文字,完成文后问题。

(甲)何泽为洛阳令。唐庄宗好田猎,数践民田,泽乃潜身优草间伺庄宗。当马谏曰:“陛下未能一天下以休民,而暴敛疲民以给军食。今田将熟,奈何恣田游以害多稼?使民何以出租赋,吏何以督民耕?陛下不听臣言,愿赐臣死于马前,使后世知陛下之过。”庄宗大笑,为之止猎。

三、文旨:

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。讽谏北宋王朝力戒骄奢、防微杜渐、励精图治。

[检测]

从下面四句话中选取一句,说说它对你的启发。

1.盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

2.满招损,谦受益

3.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

4.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺

今天我们就来学习欧阳修的《伶官传序》,了解庄宗的生平。

二、整体感知

(一)读课文,正字音:

盛衰之理 盛以锦囊 及仇雠已灭

契丹 三矢 Leabharlann 豫(二)掌握重要句式和重点词语(原、函、夜、四、东、兴、亡、忽微等)的意义和用法。

1、特殊句式

A、此三者,吾遗恨也B、盛以锦囊C、系燕王父子以组

D、身死国灭,为天下笑E、智勇多困于所溺F、燕王,吾所立

介词短语后置(状语后置): 被动句: 判断句:

2、重点字词理解

①原庄宗之所以得天下 词活用为 词②函梁君臣之首 词活用为 词

③一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出 夜、东:

④忧劳可以兴国,逸豫可以亡身 兴、亡: 用法

⑤祸患常积于忽微 忽微: 词用作 词

(三)翻译下列句子:

①岂得之难而守之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?