古代寓言二则

《古代寓言二则》第二课时教案

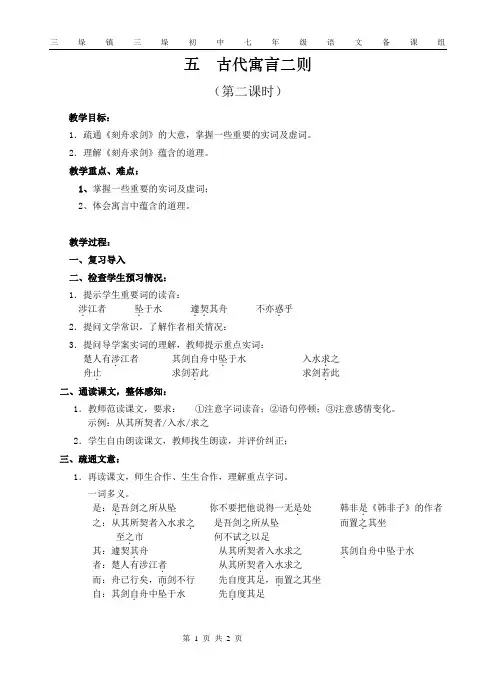

五古代寓言二则(第二课时)教学目标:1.疏通《刻舟求剑》的大意,掌握一些重要的实词及虚词。

2.理解《刻舟求剑》蕴含的道理。

教学重点、难点:1、掌握一些重要的实词及虚词;2、体会寓言中蕴含的道理。

教学过程:一、复习导入二、检查学生预习情况:1.提示学生重要词的读音:涉.江者坠.于水遽契..其舟不亦惑.乎2.提问文学常识,了解作者相关情况:3.提问导学案实词的理解,教师提示重点实词:楚人有涉.江者其剑自舟中坠.于水入水求.之舟止.求剑若.此求剑若.此二、通读课文,整体感知:1.教师范读课文,要求:①注意字词读音;②语句停顿;③注意感情变化。

示例:从其所契者/入水/求之2.学生自由朗读课文,教师找生朗读,并评价纠正;三、疏通文意:1.再读课文,师生合作、生生合作,理解重点字词。

一词多义。

是:是.吾剑之所从坠你不要把他说得一无是.处韩非是.《韩非子》的作者之:从其所契者入水求之.是吾剑之.所从坠而置之.其坐至之.市何不试之.以足其:遽契其.舟从其.所契者入水求之其.剑自舟中坠于水者:楚人有涉江者.从其所契者.入水求之而:舟已行矣,而.剑不行先自度其足,而.置之其坐自:其剑自.舟中坠于水先自.度其足2.三读课文:①理解课文大意;②翻译下列特殊句式:(1)是吾剑之所从坠。

(提示:判断句)(2)不亦惑乎?(提示:固定句式)3.学生整体翻译全文,将自己认为难翻译的句子提出来,小组讨论解决:四、互动探究:1.理清文章结构层次,概括各部分主要内容。

第一层:叙述楚人丢失剑和找剑的过程。

第一层:议论,讥笑楚人找剑的方法是糊涂的。

2.深入研读课文。

①.文中一个副词“遽”,两个动词“契”、“求”表现了楚人什么样的心理?相信自己的办法绝不会错的心理;“遽”:反映速度之快,生怕错过时机;“契”:认真的态度。

“求”:毫不怀疑自己的方法,认定能找到剑,增强了文章戏剧效果。

②.那个楚国人能找到他的剑吗?这个故事告诉我们一个什么道理?不能,世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要。

《古代寓言二则》(苏教版七年级必修)

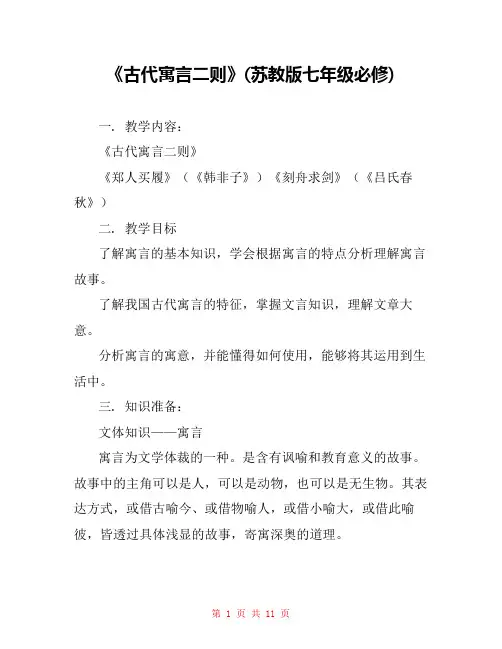

《古代寓言二则》(苏教版七年级必修)一. 教学内容:《古代寓言二则》《郑人买履》(《韩非子》)《刻舟求剑》(《吕氏春秋》)二. 教学目标了解寓言的基本知识,学会根据寓言的特点分析理解寓言故事。

了解我国古代寓言的特征,掌握文言知识,理解文章大意。

分析寓言的寓意,并能懂得如何使用,能够将其运用到生活中。

三. 知识准备:文体知识——寓言寓言为文学体裁的一种。

是含有讽喻和教育意义的故事。

故事中的主角可以是人,可以是动物,也可以是无生物。

其表达方式,或借古喻今、或借物喻人,或借小喻大,或借此喻彼,皆透过具体浅显的故事,寄寓深奥的道理。

寓言的基本特征是教训和讽刺。

作者通过讽刺和嘲笑揭露敌人的丑恶残暴,教育人民提高警惕,加强团结,打击敌人。

也用讽刺和嘲笑某些人的自私、虚伪、愚蠢、懒惰等缺点,使人在笑声中受到深刻的道德教育。

这些教训,讽刺一般在作品的开头点出来,有的在作品的最后直接说出来,有的则隐含在故事中间,让读者加以思索找出来。

另外,寓言常用拟人、比喻手法,把动植物、无生物“人格化”,用它来比喻社会上某些人。

《郑人买履》1、作者简介《郑人买履》出自《韩非子·外储说左上》。

《韩非子》是战国时期韩国贵族韩非所著,是法家的重要著作,也是先秦理论散文集大成者的著作。

韩非:战国后期哲学家,法家学派的代表人物,出身韩国贵族。

曾与李斯一起受学于荀子。

因见韩国日益削弱,上书韩王,力主修明法制,富国强兵,韩王不听,退而著书十万余言。

书传至秦国,秦王大为赏识,于是发兵攻韩,迫使韩国送韩非入秦,入秦后,因李斯等人陷害,韩非被拘入狱,后被李斯毒死于狱中。

2、重点字词字音履(lǚ)遂(suì)宁(nìng)度(duó)其足忘持度(dù)通假字坐,同“座”,座位。

反,同“返”,返回。

3、通读课文,借助注释和工具书,疏通词句,弄清大意。

郑:春秋时代一个小国的名称,在现今河南省的新郑县。

履:就是鞋子。

5古代寓言二则

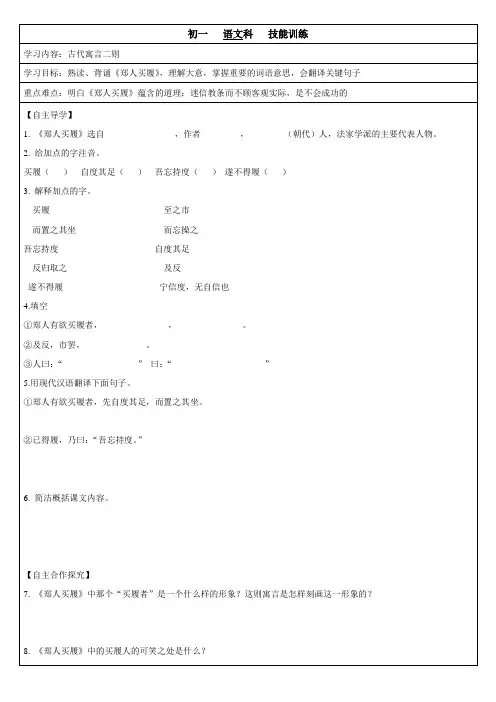

学习内容:古代寓言二则

学习目标:熟读、背诵《郑人买履》,理解大意,掌握重要的词语意思,会翻译关键句子

重点难点:明白《郑人买履》蕴含的道理:迷信教条而不顾客观实际,是不会成功的

【自主导学】

1.《郑人买履》选自,作者,(朝代)人,法家学派的主要代表人物。

2.给加点的字注音。

买履()自度其足()吾忘持度()遂不得履()

(1)翻译下列句子。(9分)

①至之市,而忘操之。

②及反,市罢,遂不得履。

③宁信度,无自信也。

(2)解释下列“之”的意思,并按要求归类。(6分)

①而置之其坐②至之市,

③而忘操之④何不试之以足

A做代词,代物的:B做动词用的:

(3)最能体现郑人愚蠢的一句话是(2分)

(4)(4)这则寓言故事包含了什么道理?(3分)

③语(yù):告诉。

④斩头:指斩骆驼的头。

⑤采:采纳。

⑴在下面的句子中加一个逗号。

如此痴人为世人所笑。

⑵解释加点的词语。

①骆驼入头瓮中食谷

②而复破瓮

③有一老人来语之曰

⑶翻译句子。

汝莫愁,吾教汝出。

⑷说说你读了这则寓言后的收获。

3.解释加点的字。

买履至之市遂不得履宁信度,无自信也

4.填空

①郑人有欲买履者,,。

②及反,市罢,。

③人曰:“”曰:“”

5.用现代汉语翻译下面句子。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

②已得履,乃曰:“吾忘持度。”

6.简洁概括课文内容。

【自主合作探究】

7.《郑人买履》中那个“买履者”是一个什么样的形象?这则寓言是怎样刻画这一形象的?

8.《郑人买履》中的买履人的可笑之处是什么?

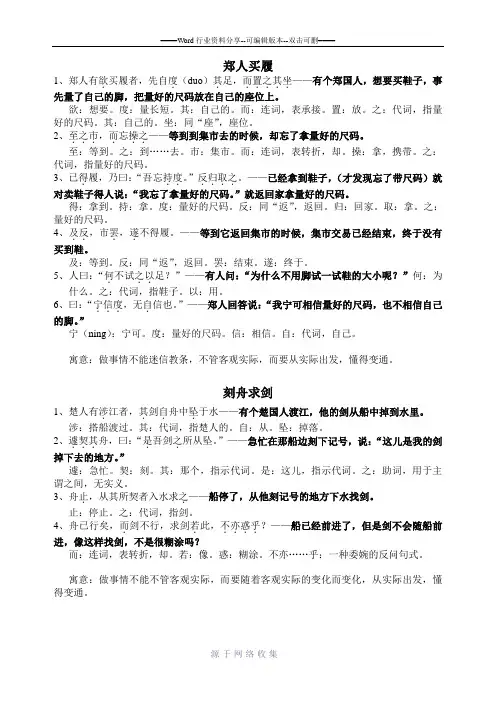

古代寓言二则翻译

====Word 行业资料分享--可编辑版本--双击可删====源-于-网-络-收-集 郑人买履1、郑人有欲.买履者,先自度.(duo )其.足,而置之其坐.....——有个郑国人,想要买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺码放在自己的座位上。

欲:想要。

度:量长短。

其:自己的。

而:连词,表承接。

置:放。

之:代词,指量好的尺码。

其:自己的。

坐:同“座”,座位。

2、至之..市.,而.忘操之..——等到到集市去的时候,却忘了拿量好的尺码。

至:等到。

之:到……去。

市:集市。

而:连词,表转折,却。

操:拿,携带。

之:代词,指量好的尺码。

3、已得.履,乃曰:“吾忘持度..。

”反归取之....。

——已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺码)就对卖鞋子得人说:“我忘了拿量好的尺码。

”就返回家拿量好的尺码。

得:拿到。

持:拿。

度:量好的尺码。

反:同“返”,返回。

归:回家。

取:拿。

之:量好的尺码。

4、及反..,市罢.,遂.不得履。

——等到它返回集市的时候,集市交易已经结束,终于没有买到鞋。

及:等到。

反:同“返”,返回。

罢:结束。

遂:终于。

5、人曰:“何.不试之以..足?”——有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”何:为什么。

之:代词,指鞋子。

以:用。

6、曰:“宁信度...,无自.信也。

”——郑人回答说:“我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

”宁(ning ):宁可。

度:量好的尺码。

信:相信。

自:代词,自己。

寓意:做事情不能迷信教条,不管客观实际,而要从实际出发,懂得变通。

刻舟求剑1、楚人有涉.江者,其.剑自.舟中坠.于水——有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里。

涉:搭船渡过。

其:代词,指楚人的。

自:从。

坠:掉落。

2、遽契其...舟,曰:“是.吾剑之.所从坠。

”——急忙在那船边刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。

”遽:急忙。

契:刻。

其:那个,指示代词。

是:这儿,指示代词。

之:助词,用于主谓之间,无实义。

3、舟止.,从其所契者入水求之.——船停了,从他刻记号的地方下水找剑。

古代寓言二则《郑人买履》《刻舟求剑》学案及答案7

古代寓言二则《郑人买履》《刻舟求剑》学案及答案7五古代寓言二则(1)《郑人买履》一、目标导学1.借助注释及工具书读懂《郑人买履》的大意,掌握一些重要的词句。

(重点)2.理解《郑人买履》蕴含的道理。

(难点)二、自主预学1.帮你了解“寓言”。

“寓”:寄托,“言”:讲道理,寓言是一种具有深厚群众基础和悠久历史的文学样式,它通常是通过短小精悍而又富于风趣的动物故事或人物故事,采用象征、拟人等修辞手法寄寓一种思想、哲理或经验教训。

优秀的寓言故事往往在给人美的享受的同时,也给人以深刻的思想教育,增长人们的智慧和才干。

2.一读《郑人买履》,完成下列各题。

(1)读准下列加点字的读音买履者()自度其足()持度()宁信度()遂不得履()(2)文学常识积累:《郑人买履》选自《》,作者韩非,________时期哲学家,________家的主要代表人物。

3.二读《郑人买履》,解释下列重点字词。

宁信度()无自信也()有欲买履者()置之其坐()至之市()而忘操之()何不试之以足?()及反()市罢()遂不得履()三、互动探究(一)基础训练1.通假字。

而置之其坐通义:反归取之通义:2.一词多义。

度:先自度其足()吾忘持度()之:而置之其坐()至之市()何不试之以足()而:先自度其足,而置之其坐()至之市,而忘操之()(二)1.翻译下列特殊句式:(1)郑人有欲买履者。

(提示:定语后置)(2)何不试之以足?(提示:状语后置)(3)无自信也。

(提示:宾语前置)2.翻译全文,译文写在下列横线上。

(五)理清文章结构层次,概括各部分主要内容。

第一层:第一层:(六)深入研读课文。

1.《郑人买履》中的买鞋者具有怎样的性格特点?寓言是怎样刻画这一形象的?2.说说《郑人买履》寓言故事的寓意,并谈谈它的现实意义。

四、课堂练习(一)同步反馈训练1.郑人最可笑的“言”是:(用课文原句填写)2.下列加点字的用法不同类的一项是:()A.而置之其坐B.而忘操之C.反归取之D.至之市(二)课内阅读郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

初一语文上古代寓言二则教案带原文

初一语文上古代寓言二则教案带原文初一语文上古代寓言二则都是以短小有趣的故事,讽刺了生活中某些荒.唐可笑的现象,揭示了一些深刻的道理。

古代寓言二则的教案要怎么拟才好呢?以下是小编为大家整理推荐关于古代寓言二则教案以及原文,希望对大家有所帮助。

古代寓言二则教案第一课时【学习目标】1.初步了解寓言这种文学形式。

2.学习一些常用文言实词及虚词。

3.把握两则寓言的主要内容。

【学习重难点】1.学习一些常用文言实词及虚词。

(重点)2.把握两则寓言的主要内容。

(难点)【教学过程】一、新课导入社会在发展,时代在变革。

可是,却总有一些时代的落伍者跟不上社会潮流,造成自己处于受窘的地位。

落伍者们的可悲在于:他们往往自我感觉不错,却就是跟不上趟。

古代的那个买履的“郑人”、另一个刻舟求剑的“楚人”就是这类人的典型代表。

正所谓“旁观者清”,品读了《郑人买履》和《刻舟求剑》之后,你也许能领悟些如何在瞬息万变的大千世界里生存的道理。

下面,请同学们打开课文《古代寓言二则》。

二、自主预习1.资料助读(1)《郑人买履》选自《韩非子•外储说左上》,作者韩非子。

韩非子(约前280—前233)即韩非,我国战国末期思想家、哲学家,法家的主要代表人物。

韩非继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他之前的法家学说,成为法家的集大成者。

他的著作后人称作《韩非子》,现存55篇。

(2)《刻舟求剑》选自《吕氏春秋•察今》,《吕氏春秋》亦称《吕览》,是战国末秦相吕不韦组织编写的论文集。

2.写作背景两千多年前的春秋战国时期,当时那些有思想有见识的文人,为了宣传自己的理论,阐释自己的观点,或者为了更好地劝谏当朝统治者,实现自己的政治抱负,常常通过在自己的文章中借用民间口头创作的小故事或者编写一些小故事的方式来叙事说理。

这些故事短小精悍、有很强的讽喻性,同时又生动形象,人们喜闻乐见,后来就发展成为文学创作中的一种体裁——寓言。

在先秦诸子百家的著作中,有不少寓言保存下来。

七年级语文上册文言文阅读复习题

七年级语文上册文言文阅读复习题(一)一、古代寓言二则(全文背诵默写)(一)郑人买履郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“ ,。

”(二)刻舟求剑楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?1、按原文填空。

(1)填出文中空白的句子。

(2)《郑人买履》选自,作者是战国末期的哲学家。

《刻舟求剑》选自,作者是战国末期秦相组织编写的论文集。

2、解释下列句子中的加点词。

①先自度其足( ) ②吾忘持度 ( )③反归取之( ) ④遂不得履 ( )⑤遽契其舟( ) ⑥不亦惑乎 ( )3、解释下列句子中的“之”字。

①反归取之( ) ②至之市 ( )③何不试之以足( ) ④故时有物外之趣 ( )4、翻译下列句子。

①何不试之以足?②求剑若此,不亦惑乎?③是吾剑之所从坠。

④至之市,而忘操之。

5、用文中语句回答,郑人买不到履的原因是什么呢?6、《郑人买履》讽刺了什么样的人呢?《刻舟求剑》讽刺了什么样的人呢?7、现实生活中也有一些类似的例子。

请你举一个例子。

语言简洁明了。

七年级语文上册文言文阅读复习题(二)二、《幼时记趣》①余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。

见藐小微物,必细察其纹理。

故时有物外之趣。

②夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。

心之所向,则或千或百果然鹤也。

昂首观之,项为之强。

又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

③于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。

以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

④一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。

舌一吐而二虫尽为所吞。

余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

1、《幼时记趣》选自《》,作者是清代作家。

古代寓言二则.2ppt

古代寓言两则 ———《刻舟求剑》 重点字词:于、遽 、契、其 、是 、之 、而、若 、惑 主要句子:1、吾剑之所从坠 3、求剑若此,不亦惑乎? 2、从其所契者入水求之 寓意:要随着情势的变化而变更自己的观点

翻译主要句子 1、吾剑之所从坠 这儿是我的剑掉下去的地方 2、从其所契者入水求之 从他雕刻的地方跳下水找剑 3、求剑若此,不亦惑乎? 像这样找剑,不是很糊涂吗?

从这个人找剑的过程来看,你能看出他是怎样的人呢? 2.这个故事告诉我们怎样的道理? 3.你觉得刻上掉宝剑地方的人愚蠢之处在哪里? 人是一个愚蠢的人。这则寓言说明不懂得随着情势的变化而变更自己的观点和方法,就不会获

这个成语故事,说的是生活中的哪种人?

你能举个例子说说吗?今天我们学习这两则寓言故事,有什么样的意义呢? 如:正确面对现实,灵活机动地处理事情。 尊重客观事实,不要因循守旧 时代在发展,思想要跟上……

分析两首寓言寓意相似之处 ,虽内容不同,但讽刺的都是那种因循守旧,、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采 2、篇幅都很短,但情节完整,叙事生动,语言明白如画,有很强的艺术魅力。

古代寓言两则

1. 能正确理解“刻舟求剑”的寓意。 2.能理解课文内容,懂得刻舟求不到剑的道理,明白必须根据情况的变化去处理事情。

理解重点字词 其剑自舟中坠于水 于 到 遽 立刻 匆忙 契 雕刻 遽契其舟 其 那个 是吾剑之所从坠 是 指示代词,这儿 之 结构助词不翻译 而剑不行 而 但是 若象 惑 迷惑 糊涂

古代寓言二则

shè

jù

qì

涉

遽

契

到

刻舟求剑

jù立即

结构助词,不 译

从

他的

渡水 qì 雕刻

地方

楚人有涉江 者,其剑自舟中 坠于水。遽契其 舟,曰:“是吾 剑之所从坠。” 舟止,从其所契 者入水求之。舟 已行矣,而剑不 行。求剑若此, 不亦惑乎!

糊涂

那

这儿 雕刻 记号 的地 方

楚人有涉江者,其剑自舟中坠水,遽契其舟,

说说红字的意思

duó,量长短

郑人买履

lǚ,鞋子

郑人有欲买履 同“座”,座 者,先自度其足, 位 而置之其坐。至之 量好的尺码 市,而忘操之。已 集市 得履,乃曰:“吾 量好的尺码 忘持度。”反归取 之。及反,市罢, 遂不得履。人曰: 终于 “何不试之以足?” 曰:“宁信度,无 宁可 自信也。”

到……去

等到

同“返”,返 回 散集

等到

用

鞋

1、吕不韦,战国末期政治家。 秦庄襄王及秦王嬴政时,为丞 相,封文信侯,门下有宾客三 千。 2、《刻舟求剑》出自《吕氏 春秋· 察今》。《吕氏春秋》, 也称《吕览》,是吕不韦使其 门客各著所闻,集论成书。书 写成后,“布咸阳市门,悬千 金其上,延诸侯游士宾客能增 损一字者,予千金”。所以后 人用“一字千金”来形容文辞 高妙,不可更改。

有个楚国人渡江,他的剑从船中掉入水里,急忙在船边刻下记号,

曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者 入 说

地方

水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不 下水找剑。船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,

像这样找剑,

亦惑乎? 不是很糊涂吗?

寓意:不懂得随着形势的变化而变更自己

七年级古代寓言二则知识点

七年级古代寓言二则知识点在七年级的语文学习中,古代寓言二则常常是重点学习内容。

这两则寓言分别是《赫尔墨斯和雕像者》以及《蚊子和狮子》,它们不仅充满趣味,还蕴含着深刻的道理。

先来看看《赫尔墨斯和雕像者》。

这则寓言出自《伊索寓言》,作者是古希腊的伊索。

故事的主人公是赫尔墨斯,他是希腊神话中众神的使者。

赫尔墨斯想知道自己在人间受到多大的尊重,就化作凡人,来到一个雕像者的店里。

他先问宙斯雕像的价格,雕像者说:“一个银元。

”赫尔墨斯又笑着问道:“赫拉的雕像值多少钱?”雕像者说:“还要贵一点。

”后来,赫尔墨斯看见自己的雕像,心想他身为神使,又是商人的庇护神,人们会对他更尊重些,于是问道:“这个值多少钱?”雕像者回答说:“假如你买了那两个,这个算添头,白送。

”这个故事虽然简短,但寓意十分深刻。

它讽刺了那些爱慕虚荣而不被人重视的人。

赫尔墨斯自认为地位很高,应该受到人们的尊崇,却没想到自己在人们心中毫无价值。

这告诉我们,一个人如果只看重自己的身份和地位,而不注重自身的品德和实际的作为,是不会得到他人真正的尊重的。

从写作手法上来看,这则寓言运用了巧妙的心理描写和细节描写。

通过对赫尔墨斯的心理活动的刻画,生动地展现了他自高自大、爱慕虚荣的性格特点。

比如他在询问雕像价格时的“笑”,就充分体现了他内心的得意和自负。

再说说《蚊子和狮子》。

同样出自《伊索寓言》。

故事的情节是这样的:一只蚊子向狮子发起挑战,蚊子在狮子脸上乱咬一通,狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了,也没抓到蚊子。

蚊子战胜了狮子,非常得意,却不小心被蜘蛛网粘住了。

这则寓言告诉我们,再强大的人也会有弱点,再弱小的人也有自己的长处。

但在取得胜利后,不能骄傲自满,否则可能会遭遇失败。

蚊子战胜狮子,依靠的是它的灵活和聪明,但它因为骄傲而忽视了潜在的危险,最终导致了自己的灭亡。

在写作技巧方面,这则寓言运用了对比的手法。

蚊子与狮子的力量对比悬殊,蚊子弱小而狮子强大,但结果却是蚊子战胜了狮子。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

代

郑人 买 履

寓

言

刻舟求剑

二

则

扬州中学教育集团树人学校 初一 高矜

关于作者

郑

读音辨析

人

重点字词

买

重点句子

履

内容指要

影象资料

关 • 韩非,战国时 于 期著名的哲学 作 家,法家代表 者 人物。

读 • 先自度其足 音 • 宁信度,无自信 辨

析

重 点

•欲

置

字 •坐

反

词 •遂

无

重 • 而置之其坐

点 • 至之市,而忘

句

操之

子 • 何不试之以足

• 找出文中能反映郑人

内

思想性格的语句;

容

• 就• 郑人买履的故事蕴含

着一个什么道理?生

活中有这样的事吗?

刻

关于作者

舟

读音辨析

求

重点字词

剑

重点句子

内容指要

影像资料

• 本文选自《吕氏

关 春秋·察今》

于 作 者

• 《吕氏春秋》是 战国末期秦相吕 不韦组织门客编 写的论文集。

•涉

读

•坠

音 辨

•遽

析

•契

•惑

• 涉江:渡江 其:他

重 • 坠:落、掉

点 字

遽:急速 • 契:刻

是:这里

词 • 所契者:刻的地方

• 求:寻找 行:走

• 惑:糊涂

重 • 不亦……乎:不 点 也是吗 句 这是一种委婉的反 子 问句式。

• 哪句话告诉了我们故事 的起因?

内 • 为什么没找到剑?文中

容 哪句话告诉了我们原因?

指 要

• 文中哪句话表达了作者 对这件事有何看法?

• 这个故事告诉我们什么

道理?