06 板块构造学基本原理(上)讲解

板块构造学说解释

板块构造学说解释板块构造学说是地质学中的一个重要理论,最早由德国地质学家波多尔提出。

它的最初思想是地壳可以被划分为一系列的板块,每个板块具有独特的结构,形状,组成和运动方向。

板块构造学说可以解释许多地壳现象,如地震,火山,岩浆活动和造山作用,它在地质学中占据着重要的地位。

板块构造学说的基本原理是,地壳由大规模的板块组成,这些板块彼此之间移动,并相互碰撞。

在板块碰撞的过程中,可能会发生地壳运动,从而产生地震,火山爆发等地质变化。

因此,板块构造学说可以解释地壳变化的过程。

板块构造学说的认识也受到地理构造仪器改变机制的影响。

当地球上新的活动板块形成时,它们可以沿着较深的断层,如西方大裂谷,东方大裂谷和中国大裂谷流动,这些断层整个流动,以至于地形的改变,形成大型的地形。

板块构造学说的发展也受到实验室分析和地质学家的调查的影响,通过实验室分析来测量板块碰撞的速度,可以确定其准确位置,从而确定其长期的运动方向。

地质学家也可以收集当地的地质样本,调查当地的地质构造,从而更准确地研究地质变化,更加深入地理解板块构造学说的一些概念。

板块构造学说在过去数十年中不断发展,许多新的理论和新的发现都受到构造学家的重视。

在这方面,可以提出许多新的构造模型和解释,即构造过程模型、构造作用模型、构造结构模型等,它们相互作用,有助于深入理解地质变化的机理。

板块构造学说已经成为地质学中最重要的理论之一,它与地质学的研究密切相关。

一方面,它可以解释地壳现象,如地震,火山,岩浆活动等;另一方面,它也可以解释地形的变化,如地貌的构成、断层的运动等。

板块构造学说可以更好地理解地质变化,为地质学家研究地球提供了可靠的依据,使地质学取得了显著的发展。

板块构造的基本原理

板块构造的基本原理地球的岩石圈并不是一个整体,而是由许多大型板块构成,这些板块在地球表面移动和相互作用。

本文将介绍板块构造的基本原理,主要包括以下方面:岩石圈板块概念、板块边界类型、板块移动和漂移、板块内构造和变形、板块俯冲和碰撞、板块构造与地球动力学以及板块构造与成矿作用。

岩石圈板块概念岩石圈板块是地球表面的大型地质单元,由地壳和上地幔顶部组成。

它们通常被称为“板块”,因为它们在地球表面移动并与相邻板块相互作用。

板块的尺寸可以从几百千米到数千千米不等,地球上的岩石圈可以划分为数个不同的板块。

板块边界类型板块之间的边界类型主要有以下三种:(1) 洋脊:这是两个板块分离形成的长条形区域,通常沿着这个区域可以找到高热流值的地带。

(2) 海沟:当一个板块俯冲到另一个板块下方时,会形成深而狭窄的海沟。

这些海沟通常伴随着火山活动和地震。

(3) 缝合线:这是两个板块碰撞并融合在一起的地方,通常会形成山脉和地震。

板块移动和漂移板块在地球表面的移动和漂移是由地幔的流动和地球的自转引起的。

板块的运动速度很慢,每年只移动几厘米。

板块的运动方式和驱动力主要是由地球内部的热能、重力能和地球的自转能共同作用。

历史上的板块运动导致了地球表面的地形和气候的演变。

板块内构造和变形在板块内部,地壳和地幔的变形和构造是复杂的。

在板块内部可以观察到地壳的抬升和下沉,以及地震活动和火山活动。

这些活动主要由地壳和地幔的密度差异、地壳应力以及地球的自转等因素引起。

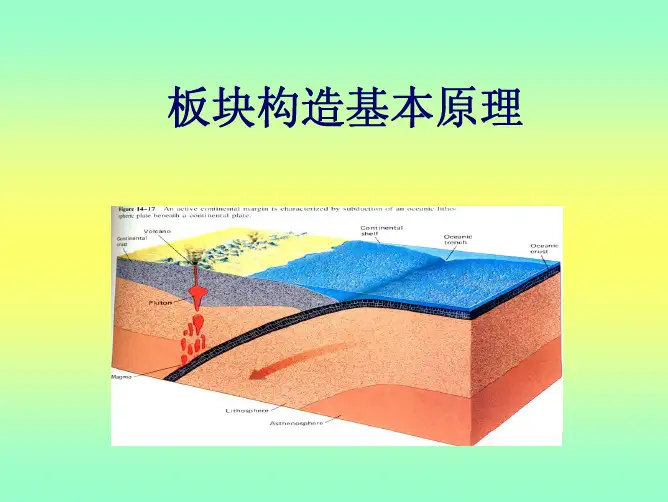

板块俯冲和碰撞当两个板块相互碰撞时,会发生俯冲和碰撞。

俯冲是指一个板块俯冲到另一个板块下方,而碰撞是指两个板块在缝合线处融合。

这些过程会导致大规模的地震和构造运动,例如山脉的形成和地壳的抬升。

地球深处的作用力和能量在这些过程中起着关键作用。

板块构造与地球动力学板块构造与地球动力学密切相关。

地球动力学是研究地球内部运动和演化的学科,而板块构造研究的是地球表面的大型地质单元。

这两个领域的交互作用体现在地震学、地质学和地球物理学中。

06 第五章 板块构造-板块基本理论与板块划分

非成熟岛弧:火山岛弧是由洋壳叠覆形成的,属新 生的,无老基

底,远离大陆,其弧后为大洋地壳,如汤加弧,弧后为菲律宾海板块。

B、陆缘弧-海沟型(安第斯型)

大洋板块沿陆缘俯冲于大陆之下,火山弧为陆缘弧,而非岛弧, 岩浆弧后均为大陆壳,是大陆板块与大洋板块间界线。

大洋中脊被东西向转换断层错开

转换断层:横断层中脊的断裂带不是一般的平移断层,而是 自中脊轴部向两侧海底扩张所引起的一种特殊断层。威尔逊

(Wilson, 1965断层

转 换 断 层

圣安德烈斯断层

转换断层形成机制

A--迪茨(1961),在提出海底扩张学

板块构造及其内涵

板块含义:岩石圈并不是连续完整的圈层, 它被中脊、海沟、转换断层及年青造山带分 割成若干大小不一的块体,叫做岩石圈板块, 简称板块(lithosphere plate)。 板块规模:Wilson 1965提出“板块” (plate)是被活动带所分割的岩石圈构成 的球面盖板,面积大(数万-亿km2)、厚度 很小(百km左右)并同地球表面轮廓一致地 弯曲。 板块构造学说对大地构造活动的观点:认为板块

时,把洋中脊的横断裂解释为由于洋中 脊不同段扩张速度不同造成

B--Wilson(1965)认为与中脊同时形

成,其生成历史可追溯到大陆破裂的裂 谷阶段。当岩石圈扩张破裂时,断裂沿

循地块的薄弱带发生,它们在地表展布

极不规则,可形成锯齿状断裂。 在大洋拉开初期,若该断裂的某些段落 平行于板块运动方向,即可沿其生成转 换断层。

大洋型岩石圈

侏罗纪以来东部形成洋陆过渡型 (陆壳洋幔型)岩石圈

东部岩石圈平均地温梯度17-18ºC 西部仅10-12ºC

板块构造理论

三 转换型-剪切 7

(大洋中脊)

三. 三个板块之间的边界组合类型

在板块分布图上,经常可见三个板块边界相交于 一点,为三个板块汇聚或裂解的邻接点,它是球 面上的板块边界开始或终止的端点。三条板块边 界相交于一点的现象,这一个交点就叫做板块三 联接合点(triple junction 简称三联点)。 与三联点相接的板块边界可以是拉张型、挤压型 或剪切型边界。板块三联接合点在板块构造研究 中具有重要意义。

碰撞型边界特点是: ①地震带极宽,以浅、中源地震为主,最大震级为8.7级。 ②由于岩石圈上部的陆壳古老而复杂,发育了众多的断层, 有许多薄弱带, ③伴有比较强烈的岩浆活动, ④热流值相对较高。 事实上,这类边界是两个大陆板块相互作用的极宽阔而复杂 的地带。而不是一条明确的界线。在大陆发生碰撞之后,板 块的相对运动和沿边界的挤压作用仍然持续着,如亚洲板块 重迭在印度板块之上,结果使该板块边界 ⑤具有正常大陆地壳两倍的厚度(陆壳增厚),这已成其为 一大特点,是造成喜马拉雅山带和青藏高原巨大海拔高度和 使地震带、岩浆活动带变宽的主要原因。

①陆内、陆间裂谷

红

海

裂

谷

地

貌

图

东非大裂谷是离散板块边界开始发育的雏形。

离 散 边 界 -

②

洋 中 脊

离散边界演化模式图

A 上涌的岩浆的热能 造成陆壳凸出,膨胀, 产生大量断裂; B.陆壳拉伸和减薄, 中脊裂谷发育,岩浆 流到裂谷之上基性、 超基性岩浆不断补充, 冷凝形成新的海洋岩 石圈,添加到向两侧 运动的板块后缘。; C.持续的扩张进一步 将大陆分离知道狭窄 的海道产生; D.洋中脊系统形成, 大洋盆地发育增长。

板块,全称是岩石圈板块,是指构成地 球上部岩石圈的不连续球面板状块体。

06第五章板块构造板块基本理论及板块划分

地震深度

成熟岛弧:存在老(大陆)基底,由弧后扩张、从大陆边缘分离出

去形成岛弧,其弧后一般为过渡壳(可有洋壳出现),更远为大陆块。

非成熟岛弧:火山岛弧是由洋壳叠覆形成的,属新 生的,无老基

底,远离大陆,其弧后为大洋地壳,如汤加弧,弧后为菲律宾海板块。

B、陆缘弧-海沟型(安第斯型)

大洋板块沿陆缘俯冲于大陆之下,火山弧为陆缘弧,而非岛弧, 岩浆弧后均为大陆壳,是大陆板块与大洋板块间界线。

B、陆缘弧-海沟型(安第斯型)

C、大洋岛弧-海沟型

A、弧后盆地-岛弧-海沟型

是大洋向大陆的边缘俯冲,发育弧后盆地-成熟岛弧-海沟 (西太平洋型大陆边缘); 如:日本海-日本岛-日本海沟的俯冲边界。

海沟:洋底的一条线状凹陷; 海沟处俯冲板块弯曲,并开始 向地幔下沉;上覆板块有弧形 火山链,称为火山弧、岛弧或 大洋岛弧

活动大陆边缘

大洋板块向毗邻大陆俯冲消减的地带,代表威尔逊旋回的后 期历史;火山弧、海沟和贝尼奥夫带(B式俯冲带)三者的共 生是其基本特征。

A、安底斯型:包括:陆缘火 山弧、弧前盆地、海沟

B、西太平洋型:包括:海沟、 弧前盆地、岛弧、弧后盆地 (边缘海)

(2)碰撞型板块边界-缝合线

古大洋板块已全部俯冲消亡,两大陆直接碰撞,使两个大陆板块缝合在 一起,故又叫缝合带(suture zone)或碰撞带( collision zone) ——一陆壳板块可插入另一陆壳板块之下继续俯冲,并在继续俯冲的陆 壳内产生一系列逆冲断层,导致Si-Al壳明显增厚;由于这种陆内俯冲最 早由德国人安普菲雷尔(O.Ampferers)1906提出,故也称A式俯冲。沿 此带,地壳厚度增大,强烈变形,形成宏伟的山系,并伴有广泛的区域 变质和岩浆侵入活动,如喜山、阿尔卑斯山。

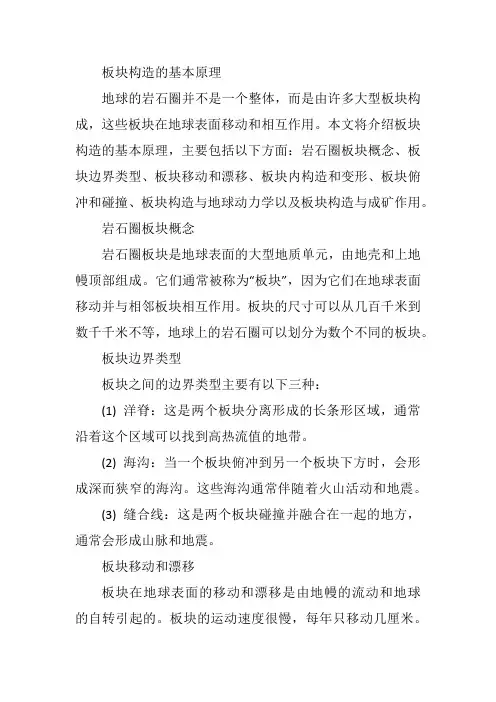

板块构造基本原理

板块运动 滑动面

@

一、岩石圈 软流圈 岩石圈板块的概念

在固体地球的上层,存在着物理性质截然不同 的两个圈层。下面为塑性的软流圈,上面的一层包 括地壳和地幔最上部的橄榄岩层,具有较高的刚性 和弹性,叫做岩石圈(lithosphere)。 整个地球的岩石圈并不是连续完整的圈层,它 被中脊、海沟、转换断层及年青造山带几种活动带 分割成若干大小不一的块体,叫做岩石圈板块,简 称板块(lithosphere plate)。 “ 板块 ” (plate)是Wilson 1965在关于转换断 层的论文中提出的,指为活动带所分割的岩石圈构 成的球面岩板。其面积很大(数万-亿km2)。厚度 很小(百km左右)并同地球表面轮中期,由于海底磁异常、转换断层、深海钻探 等一系列振奋人心的发现,海底扩张说被越来越多的人承 认,大量的事实吸引着地质科学家。1967-1968 年不少的地 球物理学会召开特别会议,讨论海底扩张问题,会聚了许多 报告和论文,其中摩根(W. J. Morgen,1968),麦肯齐和帕 克(D. P. Mckenzie & R.L.Parker,1967)证明地球表面 存在着绕极旋转的板块运动;勒皮雄(X.Lepichon)进而确 定了板块边界,将全球划分为六大板块,并计算了它们的旋 转极的位置和相对运动速度。至此,板块构造学说于1968年 正式诞生了,板块构造学说归纳了大陆漂移和海底扩张的论 点,还囊括了岩石圈和软流圈、转换断层,板块划分、板块 俯冲和大陆碰撞等一系列概念,在更广泛的基础上,阐明了 地球活动和演化的许多重大问题,因而也被称为新全球构造 (New global tectonics)。

板块构造基本原理

一、岩石圈 软流圈 岩石圈板块的概念 二、板块构造学的基本内容 三、板块的划分和板块边界类型 四、板块的运动 五、大洋的起源和发展阶段 六、板块运动的驱动机制

板块构造原理

板块构造原理板块构造原理是地球科学中的重要理论之一,它解释了地壳运动和地震、火山等地质现象的成因。

板块构造理论是20世纪60年代提出的,它认为地球表面被分为若干个大板块,它们在地球表面上移动,相互碰撞、分离和滑动,从而导致地球上的地震、火山和山脉等地质现象。

本文将从板块构造的概念、板块构造的类型、板块构造的运动方式等方面进行探讨。

首先,板块构造是指地球表面被分为若干个大板块,它们是地壳的基本构造单元。

板块构造理论认为地球表面的板块是不断运动的,它们的运动导致了地球上的地震、火山和地质构造的形成。

板块构造理论的提出,彻底改变了人们对地球表面地质现象的认识,为地球科学的发展做出了重要贡献。

其次,板块构造可以分为大陆板块和洋板块。

大陆板块主要由大陆地壳组成,而洋板块主要由海洋地壳组成。

大陆板块和洋板块之间存在着不断的相互作用,它们之间的碰撞、分离和滑动是地球上地质现象的重要原因。

大陆板块和洋板块的相互作用形成了地球上丰富多彩的地质景观,也影响着人类的生活和发展。

此外,板块构造的运动方式有三种,边界推进、边界拉扯和边界滑动。

边界推进是指板块之间相互挤压,导致地壳的抬升和山脉的形成。

边界拉扯是指板块之间相互拉开,导致地壳的下沉和裂谷的形成。

边界滑动是指板块之间相互滑动,导致地震和断裂带的形成。

这三种板块构造的运动方式是地球上地质现象的重要动力来源。

总之,板块构造原理是地球科学中的重要理论,它解释了地球上地壳运动和地震、火山等地质现象的成因。

板块构造理论的提出,为人们对地球表面地质现象的认识提供了新的视角,也为地球科学的发展做出了重要贡献。

通过对板块构造的概念、类型和运动方式的探讨,我们可以更好地理解地球上丰富多彩的地质景观,也更好地预防和减轻地震、火山等自然灾害带来的损失。

希望本文能够对读者对板块构造原理有所帮助。

板块构造学说的基本观点。

板块构造学说的基本观点。

1. 板块构造的定义。

1. 板块构造的定义:板块构造学说是一种地质学理论,它认为地球表面的岩石层是由大面积的板块组成的,这些板块彼此之间可以沿着活动边界来移动。

板块构造学说认为,板块的移动是由地球内部的热量和压力来驱动的,这种热量和压力会使板块发生变形,并且会导致地质构造的变化。

2. 板块构造的基本原理:2. 板块构造的基本原理:板块构造学说认为,地球由一系列板块组成,每个板块由地壳和地幔组成,它们以不同的速度移动,形成新的板块和新的地质构造。

板块构造学说的基本原理是:地球表面的板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度移动,形成新的板块和新的地质构造,从而改变地球表面的地貌。

板块构造的运动过程可以分为三个步骤:拉伸、滑动和撞击。

拉伸是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度向外拉伸,形成新的板块和新的地质构造;滑动是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度滑动,形成新的板块和新的地质构造;撞击是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度相撞,形成新的板块和新的地质构造。

3. 板块构造的应用:板块构造学说是一种描述地质构造的理论,它把地质构造分为一系列的板块,每个板块都有独特的性质和运动趋势。

板块构造学说的应用主要体现在以下几个方面:1. 地质学家可以利用板块构造学说来研究地质构造的发展历史,从而更好地了解地质构造的演化过程。

2. 板块构造学说可以帮助地质学家分析和预测地质构造的变化,从而更好地预测地质灾害的发生。

3. 板块构造学说也可以帮助地质学家发现和开发新的矿产资源,从而可以更有效地利用自然资源。

4. 板块构造的优缺点4. 板块构造的优缺点优点:板块构造可以有效地提高政府管理的效率,进而提高社会的整体经济发展水平。

它还有助于政府对不同地区的发展情况进行更有效的监督和管理。

此外,它还可以帮助政府更好地满足不同地区的需求,以更有效地提高社会的综合素质。

缺点:板块构造可能会增加政府的行政成本,这可能会对经济发展产生负面影响。

板块构造理论

板块构造理论

板块构造理论是一种地质学理论,是用来解释陆地及海洋地壳的结构特征以及它们背

后的形成机制的理论。

按照该理论,地壳由一系列板块组成,每一片板块都是独立漂浮在

地幔之上的硬质件。

根据板块构造理论,板块上有三种运动:地块的波动、辐射和反弹,

这三种运动的联合作用主要控制著地质特征的演化,特别是洋壳的运动。

板块构造理论的基本假设是板块的碰撞乃至分裂主要由洋壳的热对流驱动,地壳的板

块可能本质上由下面这些部分组成:洋层、洋块、洋底及洋壳边界层。

当板块碰撞时,洋

壳会被推向陆壳,大量的岩浆会被板块和陆壳之间的摩擦力释放出来,这些岩浆会经过地

表流到它们周围的地区,或者再次入侵地下,造成构造变化。

通过观察地表导出板块及其相互之间的运动,科学家们发现了构成地壳的体系,主要

包括板块碰撞、劈裂或扭曲,形成的构造变形和单位原准则地质时代的更新形成中的作用。

根据板块构造理论,地壳上的洋壳不断的碰撞、剪切或压缩,而这些碰撞、剪切或压缩都

会导致新的地表作用,从而改变陆地及洋壳的形态和局部构造。

板块构造理论已经成为研究地球结构和动力学的主要理论之一,早在20世纪70年代,就提出了“地幔漂移理论”和“板块构造理论”两个词。

其重要性在于,它提出了研究地

壳的两种构造的新范式,可以帮助人们解决地质科学中的许多问题。

它也是年代划分的根

本基础,为研究地块运动提供了一种新的角度,使科学家们能够更好地描述、定义和量化

地质运动和地质形变。

板块构造基本原理21页PPT

▪

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华

谢谢!

21

板块构造基ห้องสมุดไป่ตู้原理

1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。

3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯

5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴

▪

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

▪

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

▪

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

▪

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

块 边 界

型边界和(C)转换型边界三

的

种基本类型。

三

种

类

型

23

三、板块边界的基本类型

24

三、板块边界的基本类型

A、汇聚边界;B、离散边界; C、转换断层边界

25

三、板块边界的基本类型

1、离散型边界

◆ 地表特征主要为大洋中 脊轴部。在此边界,软流圈 物质上涌,海底扩张,两侧 板块作垂直于边界走向的相 背运动,使板块向两侧分离、 散开,新的洋底岩石圈形 成,并添加到两侧板块的后 缘上。 ◆ 离散型边界是板块的增 生边界,或建设型边界。

(1)固体地球上层在垂向上分成弹粘性的岩石圈和粘性的软 流圈,下垫弹粘性的中圈。岩石圈在软流圈表面作相对运动。

(2)岩石圈在侧向上分成数目有限的大、小板块,它们是刚 性的和相对稳定的,并按球面运动规律不断改变着彼此之间的 相对位置。

(3)板块边界分为三种类型:①离散型;②俯冲汇聚型;③ 平移剪切型(转换型)。

(4)板块在离散边界处的扩张增生得到会聚边界处俯冲消减 的完全补偿,地球体积保持不变。

(5)地幔中的热对流是板块运动的驱动力。

6

主要内容

一、板块构造学说的概念和基本论点 二、板块的划分 三、板块边界的基本类型 四、板块的三联点

二、板块的划分

1、板块划分的依据——地震带

● 全球地震活动的空间分布很不均匀,95%以上的地震集中在环太平洋、 阿尔卑斯—喜马拉雅和大洋中脊等狭长的地震带内。 ● 这些地震带把岩石圈分成了一些内部地震活动较弱,边缘地震活动强烈 的区域。这些区域就是板块构造学说中的基本构造单元——板块。

26

三、板块边界的基本类型

1、离散型边界

◆ 巨型大陆裂谷带,使统一的岩石圈板 块分裂、散开,也属离散型板块边界。 如著名的东非裂谷,是索马里板块与非 洲板块的边界。

27

三、板块边界的基本类型

1、离散型边界

பைடு நூலகம்大 陆 裂 谷

● 依据构成板块的岩石圈类型,板块可分为大洋板块和大陆 板块。

● 板块构造学说(Plate Tectonics)就是关于这些岩石圈

板块相互作用,并认为这种相互作用是大地构造活动基本原因

的学说。

4

一、板块构造学说的概念和基本论点

全球板块构造图 5

一、板块构造学说的概念和基本论点

2. 初期的板块构造学说的基本论点如下:

10

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

贝 尼 奥 夫 带

11

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

全球地震分布和深源地震带与板块边界

12

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

13

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

青藏高原及周缘地区地震分布图

14

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

第四章 板块构造学

Plate Tectonics

第三节 板块构造学基本原理 (上)

任务:

掌握:

板块构造学说的概念和基本论点、板块的划分及 划分依据、板块边界的基本类型及特征、三联点

参阅 巫建华教材第五章第三节一~二

主要内容

一、板块构造学说的概念和基本论点 二、板块的划分 三、板块边界的基本类型 四、板块的三联点

二、板块的划分

2、板块的划分

十五个板块的划分方案:将印度—澳大利亚板块分为印度板块和澳大利亚

板块两个板块。

21

主要内容

一、板块构造学说的概念和基本论点 二、板块的划分 三、板块边界的基本类型 四、板块的三联点

三、板块边界的基本类型

依据板块边界性质、板块

间相对运动方式和地震带特

板

征,可将板块边界划分为: (A)离散型边界、(B)汇聚

块。

19

二、板块的划分

2、板块的划分

北美洲板块

欧亚板块

加勒比板块 胡安德富卡板块

可可斯板块

太平洋板块

阿拉伯板块 菲律宾板块 太平洋板块 非洲板块

纳兹卡板块南美洲板块

印度-澳大利亚板块

斯科第亚板块

南极洲板块

常用的14个板块的划分方案:增加北美西缘的胡安德富卡板块,南美洲与南极洲

之间的斯科第亚板块

20

二、板块的划分

2、板块的划分

勒皮雄(Le Pichon,1968)

18

二、板块的划分

2、板块的划分

Minster et al.,1978

将美洲板块分为北美板块和南美板块;在东太平洋中隆以东地区分出纳兹卡板块和可

可板块;在加勒比地区分出加勒比(海)板块;在琉球弧和菲律宾弧与马里亚纳弧之间

分出了菲律宾(海)板块;在红海、亚丁湾裂谷系与札格罗斯山系之间分出了阿拉伯板

通常把地震带作为划分板块的首要标志。

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

全球地震分布:大洋中脊;陆内裂谷;汇聚边界:走滑边界;板内地震 9

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带 ● 按震源深度可将地震分为浅源地震(0~69km)、中源地震 (70~300km)和深源地震(>300km)。 ● 日本学者和达(Wadati,1935)认为,深源地震是沿断裂带的运 动产生的,并且震源深度随离太平洋距离的增加而逐渐变深。 ● 美国学者贝尼奥夫(Benioff,1955)把环绕太平洋的深源地震 带看成是一些巨大的逆断层,其上部的地壳断块逆掩其下部断块,并 注意到断层带和岛弧火山带有密切的空间分布关系。 ● 在板块构造学说中,深源地震 带已成为板块向下俯冲汇聚的主 要证据。这种倾斜的深源地震带 也叫贝尼奥夫带或和达—贝尼奥 夫带(右图)。

一、板块构造学说的概念和基本论点

1.基本概念

● 板块构造学说是20世60年代中期由Wilson(1965)等人提 出的大地构造学说。它是大陆漂移和海底扩张说的自然引申, 还包括了岩石圈、软流圈、转换断层、板块俯冲、大陆碰撞和 地幔对流等一系列概念,有人称为全球构造学说。

● 板块(岩石圈板块,Plate):地球表层(岩石圈)被构造 活动带分割成的大小不一的、既不连续、又互相镶嵌的球面块 体。它的厚度很小,面积很大,并按地球表面轮廓弯曲。

2013年甘肃定西 震级6.6级

2010年青海玉树 震级7.1级 死亡2000余人

2013年4月四川雅安 震级7.0级

15

二、板块的划分

1、板块划分的标志——地震带

16

二、板块的划分

2、板块的划分 ● 按板块构造学说,构造运动(如地震或火山活动)是由 板块运动造成的,主要集中发生在板块边界地区。 ● 根据板块构造学说,地球的岩石圈被分成大约20个刚性 板块。