高中历史:新中国成立后工业经济体制的三次重大转变

高中历史知识点总结:经济体制改革

高中历史知识点总结:经济体制改革高中历史知识点总结:经济体制改革1、了解家庭联产承包责任制农村:1、实行家庭联产承包责任制2、废除人民公社制度3、发展乡镇企业,为农民致富、为实现工业化现代化开辟了一条新路。

作用:调动工人生产积极性,增加了企业活力,推动国民经济快速发展,使人民总体达到小康水平。

对外开放格局的初步形成1、我国对外开放格局是怎样形成的:(1)经济特区的设立:1980年,深圳(第一个经济特区)、珠海、汕头、厦门;1988年,海南省。

(2)14个沿海港口城市:1984年(3)沿海经济开放区:长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区、环渤海湾地区(4)经济技术开发区:1988年(5)1990年开发上海浦东,带动长三角和长江流域经济,成为90年代改革开放的重点和标志。

高中历史知识点总结:中国近现代社会生活的变迁1.19世纪80年代,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生。

2.南京政府在20世纪初在南京开办第一个电话局,开通第一部市内电话电话。

3.新中国成立后,尤其是改革开放后,电讯产业得到迅速发展,到2000年末,固定电话和移动电话的数量均居世界第二位。

从上世纪90年代开始,还用传真机和互联网发送文件。

报刊影视互联网2.1873年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》被认为是国人在中国境内创办的报刊。

3.此后中国人自己办的报刊越来越多,如戊戌变法时期的《事务报》,辛亥革命时期的《民报》,五四时期的《新青年》等。

多媒体时代:2.1931年,有声电影《歌女红牡丹》拍摄成功,结束中国电影无声的历史。

4.1958年北京电视台实验播出,标志着中国的诞生。

5.电视被称为三大媒介。

20世纪90年代以后媒介诞生了。

它被称为“第四媒介”。

6..互联网诞生于20世纪60年代末,1994年中国正式接入互联网。

7.互联网的四大优势:(1)集三大媒介的优势于一体。

(2)费用低廉(3)可以高度互动,双向传受。

(4)可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

高中历史 专题三 中国社会主义建设道路的探索 第3课

第3课走向社会主义现代化建设新阶段[课标要求] 了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

一、历史性的跨越1.邓小平“南方谈话”(1)背景:①国际:20世纪80年代末90年代初,东欧剧变,苏联解体。

②国内:中国的改革开放进入一个关键时期。

(2)内容:①坚持党的基本路线一百年不动摇。

②判断标准:是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

③计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。

④社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

⑤发展才是硬道理。

(3)意义:对中国的改革开放事业和推进中国特色社会主义现代化建设,具有重大而深远的意义。

2.中共十四大召开(1)时间:1992年10月,中共十四大召开。

(2)内容:①明确中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

②要求全党集中精力把经济建设搞上去。

(3)意义:邓小平“南方谈话”和中共十四大的召开,标志着中国的改革开放步入一个新的阶段。

[误区警示] 中共“十四大”正式确立了建立社会主义市场经济体制的目标,但把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章的是“十五大”报告,而不是中共“十四大”报告。

二、建立社会主义市场经济体制1.中共十四届三中全会(1993年)(1)内容:中共十四届三中全会通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,使中共十四大提出的经济体制改革目标和基本原则具体化。

(2)意义:勾画出社会主义市场经济体制的基本框架。

2.中共十五大(1997年)(1)内容:①确立邓小平理论为中国共产党的指导思想。

②以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是中国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。

③国有经济起主导作用,主要体现在控制力上。

④公有制实现形式可以而且应当多样化。

⑤非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分。

高中历史社会主义制度在中国的建立人教版必修一

社会主义制度在中国的建立【学法指导】课程标准内容:掌握新中国成立后党和政府为巩固政权和恢复经济所做的努力,理解过渡时期总路线和中国第一部社会主义类型的宪法,了解中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡的基本过程。

1.关于为过渡到社会主义奠基,要认识到走社会主义道路是中国历史发展的必然。

全国大陆的解放;土地改革的完成;各地各级人民政府的建立;抗美援朝的胜利,为新中国向社会主义的过渡奠定了政治基础。

没收官僚资本建立国营企业;合理调整工商业;在农村引导农业互助合作,兴修水利;工矿企业进行民主改革和技术改革;为我国向社会主义过渡奠定了经济基础。

2.关于过渡时期总路线和宪法的制定,要知道过渡时期总路线为向社会主义过渡作了规划,而《中华人民共和国宪法》的制定则为向社会主义过渡提供了法律保证。

3.关于三大改造,要掌握对农业、手工业、资本主义工商业改造的过程、方针,正确评价三大改造的历史意义和遗留下来的一些问题,要认识到公有制经济占主体地位是社会主义制度确立的最基本条件。

【知识网络构建】一、为过渡到社会主义奠基二、过渡时期总路线和宪法的制定三、社会主义三大改造的实现【重难点导析】1.关于过渡时期的社会性质从新中国成立到三大改造的基本完成是中国由新民主主义社会向社会主义社会过渡的时期,此时我国的社会性质是新民主主义社会。

新民主主义社会不是独立的社会形态,它是中国由半殖民地半封建社会走向社会主义社会的过渡阶段。

新民主主义社会,在政治上,实行无产阶级领导的(通过共产党)各革命阶级联合执政的人民民主专政。

它以工农联盟为基础,包括城市小资产阶级、民族资产阶级和其他爱国民主人士。

在经济上,新民主主义社会是五种经济成份并存的社会。

它包括了社会主义性质的国营经济、具有社会主义成份的合作社经济、具有社会主义因素的国家资本主义经济、私人资本主义经济和个体经济。

五种经济成份中,农业和手工业的个体经济占很大比重,再加上私人资本主义以及国家资本主义经济中的私有成份,这样就造成私有经济在整个国民经济中占绝对优势。

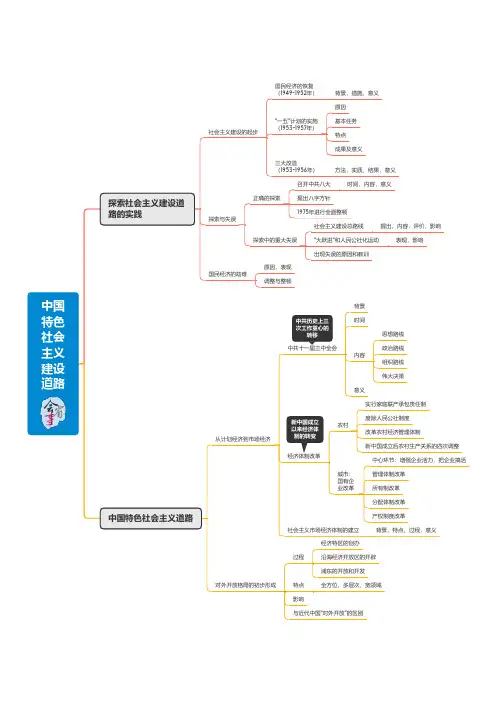

高中历史思维导图:中国特色社会主义建设道路

探索社会主义建设道 路的实践

国民经济的恢复 (1949-1952年)

背景,措施,意义

原因

社会主义建设的起步

“一五”计划的实施 (1953-1957年)

基本任务 特点

成果及意义

三大改造 (1953-1956年)

方法,实质,结果,意义

召开中共八大

时间,内容,意义

正确的探索

中共十一届三中全会

内容

政治路线 组织路线

伟大决策

意义

实行家庭联产承包责任制

新中国成立 以来经济体 制的转变

经济体制改革

农村

废除人民公社制度 改革农村经济管理体制 新中国成立后农村生产关系的四次调整

中心环节:增强企业活力,把企业搞活

城市: 国有企 业改革

管理体制改革 所有制改革字方针

探索与失误

1975年进行全面整顿 社会主义建设总路线

提出,内容,评价,影响

探索中的重大失误

“大跃进”和人民公社化运动

表现,影响

出现失误的原因和教训

国民经济的劫难

原因,表现 调整与整顿

中国特色社会主义道路

从计划经济到市场经济 对外开放格局的初步形成

背景

中共历史上三 次工作重心的

转移

时间

思想路线

社会主义市场经济体制的建立

背景,特点,过程,意义

经济特区的创办

过程

沿海经济开放区的开辟

浦东的开放和开发

特点

全方位,多层次,宽领域

影响

与近代中国“对外开放”的区别

高中历史经济史知识祥解及重难点探究第四单元中国社会主义建设发展道路的探索第19课经济体制改革

第19课经济体制改革趣味探究演示安徽凤阳改革前后流行的花彭词,以及当地农民打花彭庆丰收时的情景,让学生感受改革前后的变化,感受党的政策的伟大性和英明性。

花鼓词如下:“文革”时期凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。

只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

家庭联产承包责任制实行后:说凤阳,道凤阳,改革鼓点先敲响。

三年跨了三大步,如今飞出金凤凰。

请分析凤阳历史上出现这两种不同现象的原因?第一部分:基础知识一、农业家庭联产承包责任制1、中共十一届三中全会:(1)时间:1978年12月。

(2)内容:确立解放思想实事求是的思想路线;确立改革开放、把党和国家工作重心转移到经济建设方面来的方针;强调大幅度提高生产力。

(3)意义:揭开了中国经济改革的序幕。

2、农村经济体制改革:(1)实行家庭联产承包责任制:A 含义:指在土地公有的基础上,把土地长期承包给各农户使用,各农户自主经营、自负盈亏。

B 主要特征:包产到户。

C 意义:使农民获得了生产和经营的自主权,极大的调动了农民的生产积极性。

(2)、大力发展乡镇企业:A 概念:是指农村集体或个人创办的各类企业。

B 意义:进一步提高了农民的生活水平,有利于农村经济的发展。

二、国有企业改革1、原因:单一公有制经济和高度集中的经济体制阻碍了生产力的发展。

2、过程:(1)试办时期:1978—1984年;(2)开始的标志:1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,城市经济体制改革在全国全面展开。

(3)中心环节:增强企业活力。

(4)目标:建立社会主义有计划的商品经济。

(5)进一步深化:1992年,中共十大确立国有企业改革的目标是建立现代企业制度(* 现代企业制度的要求是:产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。

)。

3、影响:(1)积极:增强了企业的竞争实力;使国有资产大幅度增加,有利于国民经济的稳定和健康发展。

(2)也存在一些问题,如下岗职工增加等。

三、社会主义市场经济体制的确立1、过程:(1)提出目标:1992年10月,中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标;(2)立法保障:1993年,社会主市场经济第一次写入宪法;(3)发展创新:1997年9月,中共十五大指出:非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分;(4)初步建立:到21世纪初,中国已经初步建立起社会主义市场经济体制,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的经济格局基本形成。

高中历史必修一知识点总结

(2)中央政府的三公九卿制和地方推行郡县制

①秦朝中央官僚机构的特点:

第一、它是以皇权为中心的中央行政体制

第二、充分体现出“家天下”的特点。(封建时代的统治特点——国与家同治)

②废除分封制,实行郡县制,是建立中央集权制度的根本性变革。

郡是秦朝中央政府辖下的地方最高一级行政单位。

8、太平天国运动失败标志的是:1864年7月天京的陷落;

9、太平天国运动的性质:太平天国运动是中国近代历史上第一次反封建反侵略的农民运动。

10、太平天国运动的历史作用:

太平天国运动是中国几千年农民战争的最高峰;沉重打击了中外反动势力;是中国人向西方学习资本主义的最早的探索;对后来的民主革命有重要影响。

30、标志国共合作形成是:国民党一大的召开;

31、打响武装反抗国民党反动派第一枪的是:南昌起义;

7、1940年百团大战是抗日战争中,中国军队主动出击日军的一次大规模战役。

8、抗日战争的胜利是:中国人民一百多年来第一次 取得反对帝国主义侵略的完全胜利,增强了全国人 民的民族自尊心和自信心。

9、抗日战争胜利的根本原因是全民族的抗战。

10、全民族抗战的表现——国民党正面战场和中共敌后战场的配合抗日。

6、1912年中华民国成立,孙中山就任中华民国临时大总统

7、中国第一部资产阶级民主宪法是:

《中华民国临时约法》:确立行政、立法、司法三权分立的政治体制;特别规定实行责任内阁制。具有反对封建专制制度的进步意义。

8、辛亥革命的结局:

失败:(1)辛亥革命的胜利果实被袁世凯篡夺;

直接原因:林则徐的虎门销烟

3、第一次鸦片战争发生于:1840年到1842年;

4、第一次鸦片战争时,中国人民自发反侵略典型事例是:三元里人民反侵略斗争;

高中历史三大改造的知识点

⾼中历史三⼤改造的知识点三⼤改造是中华⼈民共和国建⽴后由中国共产党领导的对农业、⼿⼯业和资本主义⼯商业三个⾏业的社会主义改造。

那么接下来给⼤家分享⼀些关于⾼中历史三⼤改造的知识点,希望对⼤家有所帮助。

⾼中历史三⼤改造的知识⼀、农业、⼿⼯业合作化1、农业合作化原因:分散经营影响农业⽣产的发展,农产品满⾜不了国家⼯业化建设的需要;农民也有进⾏互助合作的要求2、⽅式:把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业⽣产合作社,⾛集体化和共同富裕的社会主义道路。

开始实⾏⾃愿互利的原则。

先后经历了由农业互助组、初级农业⽣产合作社到⾼级农业⽣产合作社三个阶段3、结果:1955年,全国掀起农业合作化⾼潮。

1956年,全国绝⼤多数农户参加了农业⽣产合作社4、⼿⼯业合作化:农业合作化运动,推动了⼿⼯业的社会主义改造。

1956年,90%以上的个体⼿⼯业者参加了⼿⼯业⽣产合作社。

⼆、公私合营1、⼯商业改造⽅式:从1954年开始,国家对资本主义⼯商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合营。

公私双⽅共同经营企业,公⽅代表居于领导地位2、结果:1956年初,出现了全⾏业公私合营的⾼潮3、赎买政策:国家对资本家占有的⽣产资料实⾏赎买政策,即按全⾏业公私合营时资本家的资本发给定息。

这种赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举4、三⼤改造结果:到1956年底,国家基本上完成了对农业、⼿⼯业和资本主义⼯商业的社会主义改造。

5、完成:实现了把⽣产资料私有制向社会主义公有制的转变6、意义:社会主义基本制度在我国建⽴起来,我国从此进⼊社会主义初级阶段7、缺点:在社会主义改造⼯作的后期,也存在要求过急、⼯作过粗、改变过快等缺点⾼中历史三⼤改造同步练习1、三⼤改造后,我国农村的主要⽣产组织形式是( )A.互助组B.家庭个体劳动C.农业合作社D.⼈民公社化2、下列关于⼿⼯业改造的说法,你认为正确的是( )A.⼿⼯业的社会主义改造推动了农业合作化运动B.1955年,90%以上的个体⼿⼯业者参加了⼿⼯业⽣产合作社C.1956年⼿⼯业的社会主义改造基本完成D.国家通过赎买政策建⽴⼿⼯业⽣产合作社3、我国对资本主义⼯商业进⾏社会主义改造的过程中,实现了和平过渡的创举是( )A.实⾏赎买政策B.成⽴⽣产合作社C.建⽴⼈民公社D.实⾏“⼀国两制”4、同仁堂是我国有着300多年历史的中药名牌⽼店。

高中历史中国近代的经济制度

高中历史中国近代的经济制度中国近代的经济制度是一个复杂而且多变的话题。

从鸦片战争开始,中国的经济制度在不断地变化和调整中,历经了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等一系列事件的冲击和改变,也经历了蒋介石政府、中华人民共和国等多个时期的变革。

本文将从以下几个方面来探讨高中历史中国近代的经济制度:传统的中国社会经济制度、洋务运动的改革措施、辛亥革命后的财政银行制度、国民政府提出的“政府统制资本主义”方针、中共领导下的社会主义计划经济。

一、传统的中国社会经济制度中国传统社会的经济制度非常独特,主要特点是“天下为公”、“农本”、“手工业优先”和“物权不重人权重”。

在这个制度下,官府征收重税,土地私有制极为稀缺,大部分人都以农业为生,手工制造业是主要的生产形式。

而且,“物权”是一个比人权更重要的概念,这意味着一个人拥有某个物品的所有权,就可以随意支配这个物品,甚至对其他人的生命和财产权造成损害。

这种经济模式的主要问题是缺乏市场竞争和效率低下,致使经济发展停滞不前。

二、洋务运动的改革措施19世纪末期,随着西方列强的入侵和侵略,中国经济形势日益严峻。

洋务运动的兴起是中国历史上第一次大规模的启蒙运动,这个运动推动了中国近代化的进程。

洋务运动的主要改革措施包括开矿、制造、造船和修路等方面。

洋务运动是一次为经济发展而进行的探索,但它所关注的技术革新以及资本积累,都是以官方控制为前提的,私人投资和市场竞争十分有限,这导致了洋务运动的发展速度缓慢,效果不佳。

三、辛亥革命后的财政银行制度辛亥革命后,中国开始了政治体制和经济制度上的全面变革。

1912年,中华民国成立后,制定了一系列的经济政策。

在财政银行制度上,中华民国最初的方针是资本证券化,准备按照美国的方案,建立一套股票和债券市场,这种制度可以使得股东和债权人对银行的投资和收益作出自由选择。

但是由于美国经验不适用于中国,同时又面临战乱和政治动荡,这个制度没有得到充分的实施。

高中历史 如何理解新中国成立后的过渡时期及过渡时期总路线教材精解素材

如何理解新中国成立后的过渡时期及过渡时期总路线1953年,中国共产党提出了过渡时期总路线和总任务。

总路线规定,要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并初步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

”当我们在讲到这段内容时,很多学生对什么是过渡时期。

过渡时期应从何时开始理解不清;对过渡时期总路线的有关问题也理解不了,甚至产生了误解。

为此,特作如下简要分析。

一、关于过渡时期传统的观点,通常把1949年中华人民共和国成立到1956年社会主义改造基本完成这一时期称为过渡时期。

之所以称这一时期为过渡时期,一是由这一时期特定的社会性质决定的。

过渡时期即从新民主主义向社会主义的转变时期。

1949年我国建立的是新民主主义社会,这是一个过渡性质的社会。

在这一社会中,政治上实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。

经济上是五种经济成分即国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义经济同时并存。

而其中社会主义性质的经济居于领导地位,但非社会主义性质的经济仍占很大的比重。

社会主义革命,在经济领域的任务,就是发展社会主义成份,改造非社会主义成分,把个体农业、手工业和资本主义工商业改造成社会主义经济。

所以说建国后新民主主义时期并不是独立的社会形态,属于过渡的阶段。

就其整体而言,不完全是社会主义的,但它的政治、经济和文化都具有社会主义因素,而且是起决定作用的因素。

因此,不能把新民主主义同社会主义截然分开。

我们承认这是从新民主主义向社会主义的转变,同我们把新中国成立后称为社会主义国家也不矛盾。

说过渡时期是社会主义国家是就其实质和发展的方向而言;说过渡时期是新民主主义国家是就其政权形式的某些特点和五种经济成分并存而言。

这是从不同的角度对不同的侧面加以强调的结果,没有根本的区别。

二是由新民主主义向社会主义过渡的具体表现决定的。

第一,社会经济结构由多种经济形式并存到社会主义公有制经济成为唯一经济基础。

高中历史 第四单元 中国特色社会主义建设的道路 第11课 经济建设的发展和曲折练习(含解析)新人教版

第11课经济建设的发展和曲折记一记经济建设的发展和曲折知识结构填一填经济建设的发展和曲折答题术语1.中华人民某某国成立后,仅用三年时间就完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

第一个五年计划的完成,为中国社会主义工业化建设奠定了初步基础。

2.三大改造的完成,使生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立。

3.1956年中共八大正确分析当时中国社会主要矛盾和主要任务,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。

4.全面建设社会主义时期,经济建设的主要失误有社会主义建设总路线、“大跃进”和人民公社化运动。

5.1960年党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,从1962年起,国民经济开始好转。

6.“大跃进”和人民公社化运动,特别是“文化大革命”,使中国的经济建设发展遭到严重挫折。

辨一辨1.怎样正确认识过渡时期的总路线?1953年6月,中共中央政治局讨论并制定了过渡时期总路线(从中华人民某某国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期),提出了社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举的指导方针。

根据总路线的要求,中央人民政府从1953年起开始执行第一个五年计划,其基本任务是集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础,有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

中国的社会主义建设由此起步。

2.社会主义工业化与社会主义改造的关系是什么?(1)工业化是保证社会主义完全胜利的经济前提,也是进行三大改造的基础。

(2)三大改造是建设社会主义经济制度的重大步骤,也是实行工业化的必要条件。

两者是变革生产关系和发展生产力的有机统一,被喻为“一体两翼”。

(3)社会主义工业化的实质是发展生产力;社会主义改造的实质是变革生产关系。

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路;社会主义制度基本确立起来,我国进入社会主义初级阶段。

3.如何准确区分“大跃进”与人民公社化运动?(1)“大跃进”涉及生产力方面,人民公社化运动涉及生产关系方面。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中历史:新中国成立后工业经济体制的三次重大转变1.新中国成立初期到1976年,从建立社会主义公有制向高度集中统一管理的计划经济体制的转变

(1)原因:照搬苏联模式;中国共产党缺乏经济建设经验,照搬政治斗争方式;主观上追求“一大二公”,急于完成工业化。

(2)核心内容:废除生产资料私有制,建立社会主义公有制,片面追求工业发展的高速度。

(3)结果:这种体制在新中国成立初期对于恢复经济、发展工业建设曾起过积极作用,取得一定成就。

但它超越了历史发展阶段,其严重的弊端使企业失去了活力。

2.中共十一届三中全会后,从单一的公有制经济转变为以公有制为主体,市场调节为辅的经济制度

(1)原因:党中央总结新中国成立以来工业建设正反两方面的经验教训,特别是吸取“文化大革命”的教训,并借鉴了外国经验,决定对工业经济体制进行改革,实行对外开放的政策。

(2)核心内容:发展多种所有制经济,调整产业结构,改变企业管理方式,实行政企分开。

(3)结果:增强了企业活力,解放了生产力,工业得到发展,成就举世瞩目。

3.20世纪90年代以后,向社会主义市场经济体制转变,由粗放式经营向集约式经营转变

(1)原因:党中央在认识国情和总结社会主义建设经验教训的基础上,决定加快经济体制改革。

(2)核心内容:把企业推向市场。

(3)结果:这次调整进一步解放和发展了生产力,促进我国经济高速发展。

第1 页共1 页。