抗血小板药物的作用机理及临床应用全解

抗血小板、抗凝药物作用机制及出血处置

氯吡格雷:本品为抗血小板聚集药物。

其作用机制是抑制ADP与血小板ADP受体结合,从而通过改变糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体而防止血小板聚集。

本品选择性抑制ADP诱导的血小板聚集和ADP参与的其他激动作用的增强。

氯吡格雷通过对血小板ADP受体不可逆的修饰作用,选择性抑制ADP与血小板受体的结合。

因此,正常血小板功能的恢复速度与血小板更新的速度一致(停药后,血小板聚集功能和出血时间在5在内逐渐恢复到基线水平)。

阿司匹林:小剂量阿司匹林产生血栓素,有抑制血小板聚集的作用。

阿司匹林的抗血栓作用机制是抑制血小板内环氧化酶而起作用。

它可抑制胶原诱导的二磷酸腺昔(ADP )、三磷酸腺昔(ATP )、5 一轻色胺及血小板因子W 的释放而抑制血小板聚集。

阿司匹林能与环氧化酶活性部分丝氨酸发生不可逆的乙酞化反应,使酶失活,抑制花生四烯酸代谢,减少对血小板有强大促聚集作用的血栓素A 。

(TXA : )的产生,使血小板功能抑制。

环氧化酶的抑制,也抑制血管内皮产生前列环素( PGI : ) ,后者对血小板也有抑制作用。

然而血小板没有合成环氧化酶的能力,故阿司匹林对血小板中环氧化酶的抑制作用是不可逆的,其作用可持续72 小时以上,只有当新的血小板进人血液循环才能恢复。

而血管内皮细胞能通过DNA 合成环氧化酶而较快恢复。

口服一次阿司匹林后,血小板功能低下的状态可持续7 天左右。

肝素:1.肝素能够与AT结合,催化灭活凝血因子Ⅱa,Ⅸa,Ⅺa,Ⅹa,这是肝素抗凝作用的主要机制。

AT有一个精氨酸反应中心可以和凝血因子的丝氨酸活化中心共价结合,从而使含有丝氨酸活化中心的凝血因子Ⅱa,Ⅸa,Ⅺa,Ⅹa失去活性,在没有肝素存在的情况下,AT 灭活凝血因子的速度非常缓慢,肝素可以和AT的赖氨酸部位结合,抗凝血酶的精氨酸反应中心构象发生改变,AT由慢性凝血酶抑制剂变为快速抑制剂,灭活凝血因子的速度可增加1000-2000倍,肝素和AT结合后可以脱落参与再利用。

阿司匹林抗板原理-概述说明以及解释

阿司匹林抗板原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:阿司匹林作为一种常见的非处方药,被广泛应用于临床医学领域。

它具有抗炎、退热、镇痛等多种作用,但其最重要的作用之一是抗血小板聚集。

阿司匹林通过干扰血小板中的血小板激活因子的生成和释放,从而阻止血小板的凝聚,进而减少血栓形成的风险。

阿司匹林抗血小板的原理主要是通过抑制血小板中的一种酶——环氧化酶。

具体而言,阿司匹林可以通过与血小板中的环氧化酶结合,使得该酶失去活性。

环氧化酶是一种参与前列腺素生成的关键酶,而前列腺素是一类具有促血小板聚集作用的物质。

因此,通过抑制环氧化酶的活性,阿司匹林可以降低前列腺素的合成水平,从而减少血小板的活化和聚集。

阿司匹林抗血小板的机制不仅仅局限于抑制环氧化酶,它还可以干扰血小板中血小板激活因子的合成和释放。

血小板激活因子是指一类可以刺激血小板激活和凝聚的物质,如血栓素A2等。

阿司匹林可以通过不完全明确的机制干扰血小板激活因子的生成,从而减少血小板的功能性活化和凝聚。

总结起来,阿司匹林的抗血小板原理主要通过抑制环氧化酶活性和干扰血小板激活因子的合成来实现。

这一原理使得阿司匹林成为了预防和治疗心脑血管疾病的重要药物,并在临床上发挥了重要的作用。

随着对阿司匹林作用机制的深入研究,阿司匹林的应用前景也将得到进一步的扩展和优化。

1.2 文章结构文章结构本文将首先介绍阿司匹林的作用和背景,然后详细解释阿司匹林的抗血小板原理。

最后,结论部分将强调阿司匹林的重要性,并展望它在未来的应用前景。

在正文部分,我们将首先介绍阿司匹林的作用。

阿司匹林是一种非处方药,广泛用于缓解轻至中度的疼痛、降低发热和减轻炎症症状。

它也被用作预防心脏病和中风的一种药物。

阿司匹林的多种作用使其成为世界上最常用的药物之一。

接下来,我们将详细解释阿司匹林的抗血小板原理。

阿司匹林通过抑制血小板聚集来发挥抗血小板作用。

它通过抑制血小板产生血栓素A2(TXA2)的酶(TXA2合成酶)的活性,从而抑制了血小板的聚集。

血小板血栓形成、抗血小板药物种类、血栓形成过程与抗板药作用机制及要点总结

血小板血栓形成、抗血小板药物种类、血栓形成过程与抗板药作用机制及要点总结

临床上抗血小板药物种类繁多,分别作用于血小板血栓形成过程中的不同阶段,抑制相关受体或酶,达到抗血小板的作用。

主要集中在血小板血栓形成过程的粘附、聚集阶段。

血小板血栓形成过程

血小板血栓形成过程阶段:

1)粘附:血管内皮损伤→胶原暴露+静止的血小板+血小板膜糖蛋白 Ib+ vWF→血小板被激活,发生黏附。

2)聚集:在血小板激活剂包括 ADP、TXA 2、5-HT、凝血酶、肾上腺素等作用下,血小板膜 GPIIb/IIIa 受体与纤维蛋白原结合成弱的血小板血块。

3)释放:在血小板粘附与聚集过程中发生一系列反应:花生四烯酸代谢,产生 TXA2;释放 ADP、5-HT 等。

4)血管收缩:TXA2、5-HT 能收缩血管。

5)吸附:血小板聚集,吸附纤维蛋白网,血块发展为强的血小板-纤维蛋白网,即最终血栓形成。

抗血小板药物种类

血小板血栓形成过程与抗血小板药物的作用机制

血小板血栓形成过程与抗血小板药物的作用机制。

1)血小板被激活,黏附阶段:

2)血小板聚集阶段:

总结

抗血小板药物作为抗栓治疗的重要支柱,是治疗各种心脑血管疾病的重要工具。

在抗栓治疗过程中,掌握各种抗血小板药物作用机制能够合理用药,对临床选择抗栓治疗提供帮助。

常用6种抗血小板药物机制、临床应用及注意事项

常用6种抗血小板药物机制、临床应用及注意事项抗血小板聚集药物是脑梗死急性期、二级预防的主要治疗药物,它们通过作用于血栓形成的不同阶段,达到抗血小板聚集的作用。

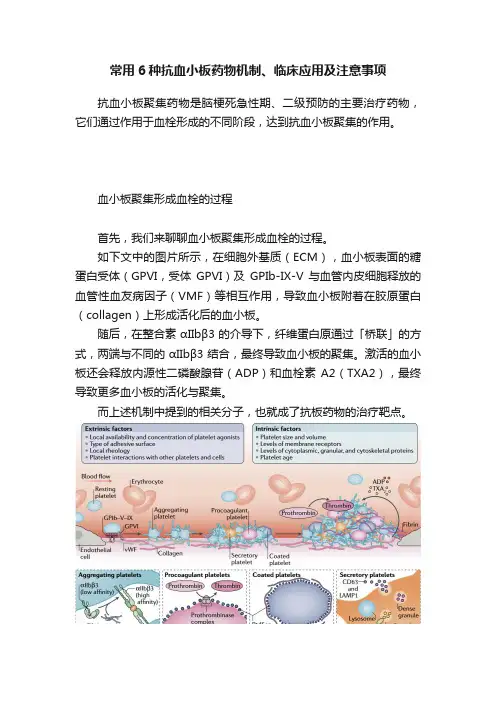

血小板聚集形成血栓的过程首先,我们来聊聊血小板聚集形成血栓的过程。

如下文中的图片所示,在细胞外基质(ECM),血小板表面的糖蛋白受体(GPVI,受体GPVI)及GPIb-IX-V 与血管内皮细胞释放的血管性血友病因子(VMF)等相互作用,导致血小板附着在胶原蛋白(collagen)上形成活化后的血小板。

随后,在整合素αIIbβ3 的介导下,纤维蛋白原通过「桥联」的方式,两端与不同的αIIbβ3 结合,最终导致血小板的聚集。

激活的血小板还会释放内源性二磷酸腺苷(ADP)和血栓素A2(TXA2),最终导致更多血小板的活化与聚集。

而上述机制中提到的相关分子,也就成了抗板药物的治疗靶点。

图 1. 血小板聚集形成血栓的过程不同抗血小板聚集药物作用机制接下来,我们看一下不同抗血小板聚集药物的作用靶点及机制。

图 2. 不同抗血小板聚集药物作用靶点及机制6 种抗血小板聚集药物作用特点1. 阿司匹林1)机制:作为最经典的抗血小板药物,阿司匹林可以不可逆的抑制血小板环氧化酶(COX-1),导致TXA2 生成减少,从而抑制血小板的聚集。

2)起效时间:阿司匹林的达峰时间约为0.3~2 小时,清除半衰期与剂量相关;肠溶片较普通片吸收时间可延长 3~6 小时。

因此,快速起效时可选择嚼服。

3)功能恢复时间:由于阿司匹林不可逆的抑制环氧化酶活性,因此,血小板功能的恢复需要等待血小板的再生,即完全停药后7~10 天。

4)代谢途径:阿司匹林经由肾脏代谢,因此,使用时需考虑肾功能情况。

禁用于合并氨甲蝶呤时,可能会减少其肾清除。

5)合并用药:同样作用于水杨酸的NSAID,如布洛芬等,合并时也需要谨慎。

此外,促进尿酸排泄的药物,如苯磺唑酮等,也可能需要谨慎。

6)注意事项:阿司匹林还可能导致支气管痉挛并引起哮喘发作,因此,也需要考虑患者是否合并哮喘。

抗血小板药物的作用机理及临床应用分析

•

单克隆抗体:阿昔单抗

•

RGD类肽类抑制剂:tirofiban(替罗非班)

第19页,共69页。

不同种类抗血小板药的作用机理

PGI2 ( 潘生丁)

促进

氯吡格雷

阿司匹林

腺苷酸环化酶

PDE

膜磷脂

ATP

cAMP

5’AMP

花生四烯酸

环氧化酶

Ca2+

血栓素

合成酶

PGG2(H2) TXA2

Ca

Ca2+ Ca

贮藏颗粒

慢性稳定型心绞痛

既往心肌梗死史

冠状动脉搭桥术* 外周血管疾病 冠心病合并糖尿病患者

心房颤动

瓣膜置换术后

ST 段抬高的 ACS† 非 ST 段抬高的 ACS†

择期 PCI †

ASA

长期应用

*术前无需停用ASA,术后24 h开始长期服用ASA † 与氯吡格雷合用

第24页,共69页。

ATC荟萃分析(n=135 000) 阿司匹林为冠状动脉疾病患者带来收益

附壁血栓:(心房心室中)血栓较大,比较复杂,未形成血

栓时危险度低,以预防为主,治疗以抗血小板为

主;已形成血栓时危险度高,治疗以抗凝为主要

第13页,共69页。

血栓形成的条件

• 血管内膜的损伤

• 血流状态的改变 • 血液性质的改变

第14页,共69页。

正常内皮细胞有强烈抑血栓作用

第15页,共69页。

内皮损伤是血栓形成的基础

–10

获益

–12

风险

–14

心血管病事件发生率 (每1000例患者)

第28页,共69页。

第29页,共69页。

二、增加血小板内环核苷酸的药物

抗血小板药物作用机制

近期一个大型RCT试验分析提示:阿司匹林对MI及缺血性卒中的预防机制大部分来自其对COX1的抑制。这些试验对30-1500mg/d剂量范围内的阿司匹林的安全性和有效性进行了评价。发现:

两个药在体外即使加到500uM的浓度亦不能抑制血小板,因此在它们在体内经过肝脏代谢激活,是发挥药效的必要过程。

氯吡格雷可导致血小板膜上的ADP受体P2Y12构型不可逆的改变,从而阻断该受体介导的腺苷酰环化酶对ADP的激活。氯吡格雷对血小板的抑制作用在于选择性阻断ADP结合部位,但并不改变该结合点的活性。噻喃磺胺类对ADP受体构型永久性的改变导致了这一类药对血小板抑制的累积效应及停药后的收尾效应。

氯吡格雷的药代动力学与阿司匹林非常相似,如阿司匹林在停药后,血小板功能的完全恢复需要7天左右的时间。两者对血小板的抑制都有累积效应,表现为在很短的药物半衰期内对血小板蛋白(受体或酶)产生不可逆性的失活作用,这样的作用在24小时的服药间期间不可恢复,受抑制的血小板蛋白只能靠新的血小板生成来替代。

这就保证了两个药的药效可以不受其短的药物半衰期影响。初步试验表明氯吡格雷50-100mg可延长出血时间1.5-2倍。

健康志愿者单次口服氯吡格雷400mg后,对ADP介导的血小板凝集产生剂量依赖性的抑制作用,约40%。400mg氯吡格雷口服后约2H可以检测到其对血小板凝集的抑制,这个作用持续48Hr。健康志愿者每日口服氯吡格雷50-100mg者,可在第二日检测到对血小板凝集的抑制(25-30%),4-7天后达到相对稳定的效果(50-60%)。噻氯吡啶500mg/天可以有相同的效果,但它的起效比氯吡格雷慢。

抗血小板药物的作用机理及临床应用全解72页PPT

71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

抗血小板药物的作用机理及临床应用 全解

41、俯仰终宇宙,不乐复何如。 42、夏日长抱饥,寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。 44、欲言无予和,挥杯劝孤影。 45、盛年不重来,一日难再晨。及时 当勉励 ,岁月 不待人 。

Байду номын сангаас 谢谢你的阅读

抗血小板药适应症及使用说明

抗血小板药适应症及使用说明抗血小板药物是一类常用于预防和治疗血液循环系统疾病的药物,其主要作用是抑制血小板的聚集和凝集,进而减少血栓形成的风险。

在临床上,抗血小板药物广泛应用于心脑血管疾病的治疗和预防,如冠心病、脑血栓等疾病。

在本文中,我们将介绍抗血小板药物的适应症及使用说明,以帮助读者更好地了解和正确使用这类药物。

一、抗血小板药物的适应症1. 预防心肌梗死和心血管死亡:抗血小板药物如阿司匹林广泛用于冠心病患者,可减少心肌梗死和心血管死亡的风险。

2. 预防脑血栓形成:对于有缺血性脑卒中病史的患者,抗血小板药物的使用能够减少脑血栓形成的风险。

3. 预防血栓性静脉炎和静脉血栓栓塞:抗血小板药物可用于减少手术后和长期卧床患者出现血栓形成的可能性。

4. 预防带原者心绞痛:某些患者在运动或其他诱发因素下出现心绞痛,使用抗血小板药物可减轻症状并预防心肌梗死。

5. 防治外周动脉疾病:使用抗血小板药物可预防外周动脉疾病患者下肢缺血和静脉炎症的发生。

二、抗血小板药物的使用说明1. 用药方法:抗血小板药物通常以口服形式使用,可根据医嘱每日一次或两次。

有些药物需特殊剂型如咀嚼片或肠溶片,须根据药品说明书正确使用。

2. 用量选择:具体用量应根据患者的病情、年龄、体重和合并症等因素进行调整。

一般而言,常用的阿司匹林剂量为75-300毫克/日。

3. 注意禁忌症:抗血小板药物存在一些禁忌症,如严重肝肾功能不全、溃疡病或出血性疾病、妊娠和哺乳期等,患者应谨慎使用或避免使用。

4. 注意副作用:使用抗血小板药物可能会引起一些不良反应,如胃肠道不适、出血倾向、头痛等。

患者在用药期间应密切关注自身反应,如出现异常情况应及时就医。

5. 贯彻医嘱:患者在使用抗血小板药物时必须严格按照医嘱进行用药,不可随意增减用药剂量或停药。

如有要求更改用药方案,应及时咨询医生并遵循专业建议。

6. 药物相互作用:抗血小板药物与其他药物可能存在相互作用,如华法林、非甾体抗炎药等。

【VIP专享】抗血小板药物作用机制

ESC Expert Consensus EocumentExpert Consensus Document on the Use of Antiplatelet Agents本文主要阐述抗血小板药物作用机制,明确抗血小板治疗中获益远远大于出血风险的人群。

血小板病理血小板具有粘附于受损血管并在局部凝集的功能,这使它在正常及病理的凝血机制中占有重要地位。

一般说来,血小板的粘附和聚集应算为生理过程。

但当粥样斑块突然破裂时,血小板激活可以导致一系列不可控制的自身正反馈并放大激活的病理过程,最终引起腔内血栓形成,血管阻塞,一过性缺血甚至梗死。

现有的抗血小板药物可以干预血小板激活过程中的一些环节,包括粘附、释放、聚集,在有效地预防动脉血栓的同时也不可避免地增加出血的危险。

讨论抗血小板治疗前,有必要重提几点:1.正常生理循环中,每天新生成1011个血小板,机体有需要时这个数量可以成倍增加。

2.血小板在循环中最长寿命为10天,为无核细胞,以释放颗粒的形式储有化学因子,细胞因子,及生长因子等。

3.血小板被激活时,很快地反应性激活磷脂酶、环氧化酶1,TX合成酶,在这些酶的催化下,血小板可将膜磷脂释放的花生四烯酸合成为前列烷素(主要为TXA2)。

新生成的血小板尚可诱导表达COX的亚型COX-2和PGE合成酶,血小板生成加速时尤其明显。

4.活化血小板不能重新合成蛋白,但可将预存的mRNA转译为蛋白,如IL-1β可在数小时内合成。

因此,在炎症及血管损伤过程中,血小板可能具有以前未曾发现的作用。

抗血小板的治疗也许会影响血小板源性蛋白信号的传导和/或更深层的反应。

血小板粘附聚集的负性调控环节包括:内皮源性前列环素(PGI2),NO,CD39/ecto-ADPase,和血小板内皮细胞粘附分子-1(PECAM-1)。

一些抗血小板药物作用于这些环节,如阿司匹林和其它的COX抑制剂对PGI2的剂量依赖性的抑制。

抗血小板药物的作用机制及临床效果药物致血小板功能永久性的改变理想的抗血小板制剂对血小板的作用是:打了就跑,比如在其很短的半衰期内,失活血小板蛋白,24小时的服药间期内不能重新合成,如此仍减少了药物的作用时间及范围,减少了可能的血小板外的效应。

抗血小板药物最全面的解析

率为0.5%~18%,术后1年因血栓性疾病导致心肌梗死或死亡

的发病率为15.8%。

xx

2

冠脉血栓的形成

?血管内皮破损 ?血管内皮脱落 ?血管内支架

xx

3

PCI术后血栓高风险的主要原因

1、病人常并存糖尿病、高脂血症、吸烟等易导致血 栓形成的高危因素,经常处于血小板活化和纤溶活性下降 状态。

2、PCI的器械扩张可使冠状动脉局部斑块破裂,内皮 完整性破坏,表达组织因子,从而启动凝血过程,导致局 部血栓形成。

? 阿司匹林服用后30-40分钟血浆峰值即可出现,服药1小 时出现抑制血小板聚集作用,生物利用度为 40%-50% 。但 如服用肠溶片,则血浆峰值于服药后 3-4小时出现。阿司 匹林可以胃吸收。因此,若为达到速效,而且在用肠溶片 时,应嚼碎服用。

xx

11

【噻氯匹定 /氯吡格雷】

作用机制: 1、选择性地与血小板表面ADP受体P2Y12结合,而不 可逆地抑制由胶原和凝血酶诱导的血小板聚集。

xx

5

电子显微镜下的血小板形态示意图

xx

6

血小板激活

血小板粘附于损伤 血流中的正常血小板 的内皮表面并被激活

血小板聚集 形成血栓

血小板

内皮细胞 内皮下腔

血小板粘附到内 皮下腔

血小板血栓

xx

7

抗血栓药物

抗凝药

抗血小板药 溶栓药

阿司匹林

替罗非班

噻氯匹啶 抵克力得

西洛他唑

xx

8

不同种类抗血小板药的作用机理

xx

4

3、支架金属表面生物—血液相容性降低,易诱发支架 内血栓形成。接受新的PCI技术,如血管内放射治疗、带膜 支架、药物洗脱支架植入术时,比普通金属支架植入术后的 内皮愈合速度减慢,使血栓危险性增高。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

凝血酶IIa

组织 因子

凝血 瀑布 凝血酶原II

纤维蛋白原

纤维蛋白

内皮损伤暴露出胶原与组织因子分别激活血小板和凝血系统

凝血酶是凝血过程中的重要介质,可催化纤维蛋白及诱发血小板聚集

Pollack CV, et al. The Journal of Emergency Medicine. 2008(34)4: 417-428

作用机制

胶元 凝血酶 剪切力

TxA2

放大

膜 磷酸化

TxA2

ADP

放大 凝血

促凝血 表面

P2Y12 受体 激活

持续激活

颗粒 释放

ADP

氯吡格雷

GP IIb/IIIa 激活 血小板聚集

Adapted from: Platelets (2001) 12, 197–209

临床应用

• 用于预防心梗、中风或外周动脉疾病史 患者的动脉粥样硬化 • 急性冠脉综合征 • 预防PTCA术后再狭窄

动脉粥样硬化血栓形成的临床表现

短暂性脑缺血 缺血性脑卒中 • ACS中血栓形 成是全身动脉 粥样硬化血栓 形成在心血管 系统的体现。 ACS:UA、MI

外周动脉疾病: 间歇性跛行 静息痛 坏疽 坏死

Drouet L. Cerebrovasc Dis 2002;13(suppl 1):1–6

动脉粥样硬化和血栓形成是一个进行性过程

【噻氯匹定/氯吡格雷】 临床应用

其适应证和阿司匹林相似。噻氯匹啶剂量为250mg,每

日1次或2次。由于它可抑制骨髓,引起中性粒细胞减少等, 因此逐渐被氯吡格雷代替。后者一般先采用300-600mg负荷 剂量,然后每日75mg。氯吡格雷的抗血小板作用呈现量效 关系,在不同个体中有明显差异。

【氯吡格雷】

• 300mgVS600mgVS900mg氯吡格雷对

ADP诱导的最大血小板聚集率的影响: 600mg优于300mg,但900mg与 600mg相似。 • 目前不支持对稳定型心绞痛患者联合应 用氯吡格雷和阿司匹林,通常在冠状动 脉支架术后或急性冠脉综合征初期内联 合应用。

氯吡格雷:药代动力学特性

氯吡格雷是一个前体药(自身没有活性);

应证的临床试验。

三、特异性抑制ADP活化的药物

• 噻氯匹啶 • 氯吡格雷

氯吡格雷 (Clopidogral,Plavix,波力维)

• 氯吡格雷为第2代噻吡啶类化合物,自身无药理 活性,少量经肝脏CYP4503A4转化为活性 代谢物,后者非竞争性不可逆阻断ADP与血小 板P2Y12受体结合而抑制血小板功能 • • 对ADP诱导的血小板聚集抑制活性比噻氯匹啶 高30倍 • 须经体内代谢才具疗效

负荷量300mg快速起效 3小时内达到全面抑制血小板聚集作用 女性作用弱于男性,肾功能障碍病人作用减弱

氯吡格雷/ 双重抗血小板治疗需要吗?理由?

• ASA的安全性和有效性已经过百年证明 • ASA已为超过3亿人服用 • ASA已成为治疗动脉血栓病(AT)的金标准 • 约10%的病人不能耐受ASA(美国50000例CAD病人18%) • 约8-38%的病人有ASA抵抗 • 对急性期患者,单用ASA作用较弱 • 不耐受患者

外周血管疾病

冠心病合并糖尿病患者 心房颤动

ASA

长期应用

瓣膜置换术后

ST 段抬高的 ACS† 非 ST 段抬高的 ACS†

择期 PCI †

*术前无需停用ASA,术后24 h开始长期服用ASA

† 与氯吡格雷合用

ATC荟萃分析(n=135 000) 阿司匹林为冠状动脉疾病患者带来收益

危险比(可信区间) 阿司匹林 vs. 对照组 危险降低%

斑块破裂/ 裂纹和血栓形成

正常

脂纹

纤维斑块

粥样硬 化斑块

心肌梗死 中风 严重下肢缺血

无临床特征

心绞痛 TIA 间歇性跛行 年龄增长

心血管死亡

动脉粥样硬化血栓形成:ACS,卒中和PAD的病理基础

不稳定心绞痛 无Q波心梗 Q波心梗 卒中 PAD

共同病理生理机制:动脉粥样硬化血栓形成

斑块破裂

血小板激活、粘附、聚集

二.血小板与血栓形成的关系

血栓形成的机制

血栓

由纤维蛋白网和血细胞组成,因此凝血

过程的激活在血栓形成中有极为重要的作用。

血栓的构成

Fibrin

RBCs

Platelets

RBCs, red blood cells.

动脉血栓:血流速度快,更依赖血小板的作用,因此治疗

以

抗血小板为主 静脉血栓:血流速度慢,对血小板作用依赖性低,因此静 脉 血栓以抗凝为主。

抗血小板治疗药物的作用机理 及临床应用

心内二科

李国栋

目录

• 1.概述

• 2.血小板与血栓形成

• 3.抗血小板聚集药物 • 4 ACS非血运重建患者的抗血小板治疗

Hale Waihona Puke 述• 动脉粥样硬化血栓形成是目前世界 上导致死亡的主要原因

动脉粥样硬化血栓形成* 是目前世界上导致死亡主要原因†1

AIDS 肺疾病 创伤 癌症 感染和寄生虫性疾病 动脉粥样硬化血栓形成* 0 5 10 死亡率(%)

血栓形成

动脉粥样硬化血栓形成事件

(心梗, 卒中, 心血管死亡)

动脉粥样硬化血栓形成事件的 重要临床表现

通常由冠脉内部分阻塞的 血小板血栓形成引起 未阻 塞的 管腔 引起斑块破裂处GP IIb-IIIa介导 的纤维蛋白原交联性血小板聚集

GP IIb/IIIa 血小板

血栓 团块

纤维蛋白原 破裂的斑块 动脉管壁

抗血小板更好

Antithrombotic Trialists’ Collaboration. BMJ. 2002;324:71-86.

使用阿司匹林:效益-风险比是否合理

阿司匹林的净获益?出血仍需关注!

阿司匹林治疗获益远远大于风险

16项试验55 462名患者,阿司匹林平均273mg/d,平均治疗37个月

Years

健康

任何冠脉疾病史

急性心梗病史

卒中史

1. Peeters et al. Eur Heart J 2002; 23: 458–466

Analysis of data from the Framingham Heart Study AMI = 急性心肌梗死

常见的血栓栓塞性疾病

• 心肌梗死( MI) • 缺血性脑梗塞( CI) • 外周血管病( PAD) • 静脉血栓栓塞( VTE)

阿司匹林剂量 500-1500 mg 160-325 mg 75-150 mg <75 mg Any aspirin 研究数 OR*(%) 34 19 12 3 65 19 26 32 13 23 (P<.0001)

0 0.5 1.0 1.5 抗血小板更差 2.0

Odds Ratio 出血发生率

≥ 200mg 3.7% < 200mg 2.8% < 100mg 1.9%

85%在肠道被脂酶水解灭活,15%在肝脏转化为活 性代谢物; 血浆消除半衰期为8小时,活性代谢物半衰期为30 分钟 肝硬化病人血药浓度明显增高,但活性代谢产物 浓度和抗血小板药效与健康人相似

氯吡格雷:药效动力学特性

活性代谢物与血小板P2Y12受体不可逆结合,使血 小板永久失活 口服后2小时起效,连续用药3-7天达稳态(聚集率 抑制40-60%),停药5天恢复

• (二)抑制细胞间的相互作用

• 1.抑制血小板与白细胞间相互作用

• 2.抑制血小板与完整内皮细胞间的黏附

• 3.通过清除自由基抑制wbc与激活的内皮细胞间的粘 附 • 4.抑制血小板与Rbc的相互作用

阿司匹林 — 冠心病抗血小板治疗的基石

ASA在动脉硬化性心血管疾病中的临床应用: 2005中国专家共识 慢性稳定型心绞痛 既往心肌梗死史 冠状动脉搭桥术*

双嘧达莫(潘生丁)

• [机制]抑制血小板黏附(1)抑制磷酸二 酯酶活性;增加cAMP(2)增强内源性 PGI2;抑制腺苷再摄取; • [应用](1)人工心脏瓣膜,与阿司匹林 或华法林联用;(2)周围血管病;(3) 不能耐受阿司匹林的患者 • [不良反应]头痛、潮红、眩晕

【西洛他唑 】

作用机制

是磷酸二酯酶抑制剂,它能阻断磷酸二脂酶III,从 而使血小板内的cAMP浓度升高,进而可以使游离钙更多 地变成钙的储存颗粒,使血小板惰性化而抑制血小板的 一次聚集。此外,cAMP增多可以使血小板内TXA2生成减

不同种类抗血小板药的作用机理

PGI2 ( 潘生丁) 促进

氯吡格雷 西洛他唑

PDE

阿司匹林

腺苷酸环化酶 膜磷脂

ATP

cAMP Ca

5’AMP

Ca2+ Ca

抑制作用 促进作用

花生四烯酸 Ca2+ 环氧化酶 血栓素 合成酶

PGG2(H2) TXA2

贮藏颗粒

GPIIb/IIIa受 体拮抗剂

纤维蛋白原

诱导血小板聚集 引起血管收缩 释放ADP,5-羟色胺等 二次聚集

2

0

心血管病事件发生率 (每1000例患者)

–2 –4 –6

–12‰ P<0.00 1

–9.7‰ P<0.00 1

–13.7‰ P<0.001

–3.6‰ P<0.001

–3.1‰ P=0.02

+1.2‰ P<0.00 1

–8

–10 –12 –14

获益 风险

二、增加血小板内环核苷酸的药物

• (一)增加cAMP药物 • 前列环素(PGI2) • [机理]与血小板膜特异受体,激活腺苷酸 环化酶,促进cAMP生成 抑制磷 脂酶、环氧酶 • 促进钙库对钙的再摄取 • 抑制血小板聚集