法家早期的代表人物

法家先驱人物法家的由来与法治哲学思想

不提倡使法变动得太过于经常: 工人数变其业则失其功,作者数 摇徙则亡其功……凡法令更则利害 易,利害易者民务变,务变之谓变 业。故以理观之,事大众而数摇之 则少成功,藏大器而数徙之则多伤 败,烹小鲜而数挠之则贼其泽,治 大国而数变法则民苦之。是以有道 之君贵静,不重变法,故曰“治大 国者若烹小鲜。”(《解老》)

2/15/02 3:47 PM 26

(二)齐国法家的学术活动与法治思想

齐国素有变法传统,齐桓公(前 375-前357)时,稷下学宫之建 立,繁荣文化学术。

2/15/02 3:47 PM

27

徐干《中论》云: “昔齐桓公立稷下之官,设大夫 之号,招致贤人而尊宠之。” 齐威、宣王时,稷下学宫有七十 六人为上大夫,学士数百千人。

法家的由来与法治哲 学思想

1

【学习目的】 了解法家的思想发端和主 要著述,结合其先驱人物的有关事迹著 述,认识其基本特点; 了解战国前期与中期法家的主要代表人 物及其思想;掌握法家的集大成学者韩 非子的法治哲学思想,正确认识法家的 历史教训与影响。

2/15/02 3:47 PM

2

一、法家的思想发端、 基本特点与先驱人物

42

2/15/02 3:47 PM

所谓有国之母,母者,道也,道也者 生于是以有国之术,所以有国之术,故 谓之有国之母。夫道以与世周旋者,其 建生也长,持禄也久,故曰“有国之母 可以长久”。树木有曼根、有直根,根 者,书之所谓柢也。柢也者,木之所以 建生也;曼根者,木之所以持生也。德 也者,人之所以建生也;禄也者,人之 所以持生也。今建于理者其持禄也久, 故曰“深其根”。体其道者,其生日长, 故曰“固其柢”。柢固则生长,根深则 视久。故曰:“深其根,固其柢,长生 久视之道也。(《解老》)

法家文化先秦法家代表人物及其思想

子产主张为政宽猛结合,以猛为上。临终前曾对子大叔 说:“我死,子必为政。唯有德者能以宽服民,其次莫 若猛。夫火烈民望而畏之,故鲜有死焉;水懦弱,民狎 之而玩之,则多死焉。故宽难。”

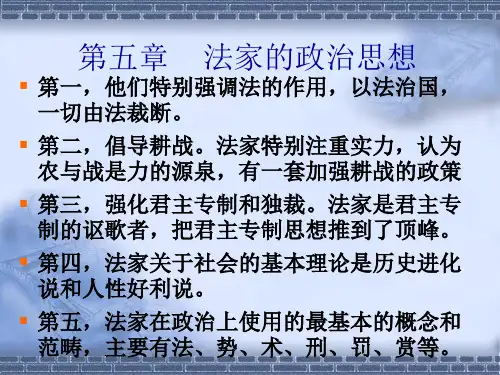

▪ 韩非子的主要政治主张:

➢ 一 、天不能决定人事吉凶 ,人定胜天。 ➢ 二 、人不应该违背自然规律 ,而要把天当作物

类来利用。 ➢ 三 、国家要富强 ,要靠耕战。耕,是搞好农业

生产 ;战,加强战备。

➢ 四 、法治比德治更适合于当时社会 ,因为社 会发展变化了,一切事物也随之变化 ,因此具 体措施也应改变 。

法家只有借助于君权之势才能推行变法,一旦君权 不在,则改革难以继续,这是法家在历史上的悲哀。

➢ 5、商鞅

约前390—前338年,姓公孙,名鞅,因受秦孝公封商邑, 号商君,故称商鞅。商鞅在秦国变法使秦国富强起来,雄 居六国之上,奠定了秦统一中国的基础。

商鞅法制思想有:壹刑论,即“刑无等级,自卿相将军以 至大夫庶人,有不从王令,犯国策,乱上制者,罪死不 赦”。

➢ 3、李悝

前455—前395年,法家严格意义上的开山祖。在任魏国 相,主持变法。变法内容:经济上“废沟洫——废井 田”、“尽地力”、“善平籴( dí)”;政治上主张无 功不受禄,打击世袭特权,剥夺无所事事的贵族们的俸 禄,奖励有能有功者;军事上建立了常备正规军。

李悝的最大贡献是编著了《法经》,这是中国历史上第 一部完备的成文法典。包括六篇:《盗法》、《贼法》、 《囚法》、《捕法》、《杂法》、《具法》。

▪ 二、法家集大成者——韩非子

➢ 韩非子(前280—前233),出身于韩国贵族, 曾与李斯同师荀子。后被李斯陷害致死。

法家人物及伦理思

新情况带来了新问题,当时各国诸侯面临的

都是这样的情况。自孔子以来,诸子百家共 同努力解决的就是这些问题。但是他们提出 的解决方案多是不现实的、难以实行的,因 为当时各国诸侯需要的不是对百姓行仁政的 理想政治,而是如何应付他们的政府所面临 的新情况、新问题的方法。

3、对现实的实际政治有深刻理解的“法术之士”应运而生。 诸侯常找些对当时政治有深刻理解的人出主意,把他们当作 顾问,有时候竟成为首相,他们提出了一些治理大国的法术, 这些人就是所谓的“法术之士”。 这些法术主张把权力高度集中于国君一人之手,他们鼓吹说, 这些法术即便是不十分聪明的人也会用,因而国君根本不需 要是圣人或超人,只要忠实地执行他们的法术,哪怕是只有 中人之贤也能治国,并且治理的很好。 还有些法术之士更进一步将他们的法术理论化,作出理论的 表达,于是构成了法家的思想。

法家之重利贱义,正是为了不遗余力地追求

和维护它心目中的“公利”,而不是提倡和 肯定私利,这是法家义利观主张的唯一价值 标准与价值导向,也是它的唯一目的。

法家在先秦诸子百家中对义利论的贡献主要

有二: 一是强烈的现实精神; 二是区分了“公利”与“私利”,并主张 “废私行公”

其一,现实精神

比如,他曾举“不才之子”来说明。他说

“不才之子”为恶,父母怒之而不改,乡亲 讥之而不为动,师长教之而不为变,只有官 吏捕头拿着刑具来了才因惧怕而变其节易其 行。为什么呢?其不改恶行,是因为为恶可 以得利;其改变恶行,是因为改变可以避免 受刑,无论行为的改变与否,都体现着好利 而恶害的永恒人性。

2、韩非子之人伦关系论

其一,韩非子认为一切人伦关系本质上都是

利害关系 包括父子关系、夫妻关系、君臣关系、同事 关系乃至其他各种关系本上都是利害关系 其二,考虑个人利害得失是人处理人我关系 的原则

文化常识先秦诸子12家流派代表人物及观点

文化常识先秦诸子12家流派代表人物及观点一、儒家:代表人物:孔子、孟子、荀子。

作品:《论语》、《孟子》、《荀子》儒家是战国时期重要的学派之一,它以春秋时孔子为师,以六艺为法,崇尚“礼乐”和“仁义”,提倡“忠恕”和不偏不倚的“中庸”之道,主张“德治”和“仁政”,重视道德伦理教育和人的自身修养的一个学术派别。

儒家强调教育的功能,认为重教化、轻刑罚是国家安定、人民富裕幸福的必由之路。

主张“有教无类”,对统治者和被统治者都应该进行教育,使全国上下都成为道德高尚的人。

在政治上,还主张以礼治国,以德服人,呼吁恢复“周礼”,并认为“周礼”是实现理想政治的理想大道。

至战国时,儒家分有八派,重要的有孟子和荀子两派。

孟子的思想主要是“民贵君轻”,提倡统治者实行“仁政”,在对人性的论述上,他认为人性本善,提出“性善论”,与荀子的“性恶论”截然不同,荀子之所以提出人性本恶,也是战国时期社会矛盾更加尖锐的表现。

二、道家:代表人物:老子、庄子、列子。

作品:《道德经》、《庄子》、《列子》道家是战国时期重要学派之一,又称“道德家”。

这一学派以春秋末年老子关于“道”的学说作为理论基础,以“道”说明宇宙万物的本质、本源、构成和变化。

认为天道无为,万物自然化生,否认上帝鬼神主宰一切,主张道法自然,顺其自然,提倡清静无为,守雌守柔,以柔克刚。

政治理想是“小国寡民”、“无为而治”。

老子以后,道家内部分化为不同派别,著名的有四大派:庄子学派、杨朱学派、宋尹学派和黄老学派。

三、墨家:代表人物:墨子。

作品:《墨子》墨家是战国时期重要学派之一,创始人为墨翟。

这一学派以“兼相爱,交相利”作为学说的基础:兼,视人如己;兼爱,即爱人如己。

“天下兼相爱”,就可达到“交相利”的目的。

政治上主张尚贤、尚同和非攻;经济上主张强本节用;思想上提出尊天事鬼。

同时,又提出“非命”的主张,强调靠自身的强力从事。

墨家有严密的组织,成员多来自社会下层,相传皆能赴火蹈刀,以自苦励志。

法家思想

3)立法原则

立法要因人情好利,但法不仅保障某一个人的一 切私利,它要在相互利害关系中找出一个共同的 准则,这个准则叫“立公去私”。 “公”是事物的基本功用,法就是要保障事物实 现其基本的功能。“私”是破坏事物基本功用的 行为。 慎到认为,君主虽有立法大权,但并不是“公” 的化身,法一旦制定出来,君主也要遵守。“欲 不得干时,爱不得犯法”。“定赏分财必由 法。”“立法而行私,是私与法争,其乱甚于无 法。” 慎到通过法来限制君权的思想有可贵之处,但并 无实现此种理想的制度保障,此与近代的君主立 宪主义有所不同。

2.正名之术

君主要想让天下真心归附,就需要摆正自己 的名分。 “昔者尧之治天下也,以名。其名正,则天 下治。桀之治天下也,亦以名。其名倚,而 天下乱。是以圣人贵名之正也。” 君主应该抓一国之大事。同时,审查臣下是 否按其名分行事,并命令臣下做其名分内应 做的事务。 “主处其大,臣处其细。以其名听之,以其 名视之,以其名命之。”“为人臣者,操契 以责其名。名者,天地之纲,圣人之符”。

“尚贤”属人治与“尚法”的法治精神相 冲突,不利于君主依法而治。但君主仍应 在大权独揽的情况下,将各式人才集中起 来为己所用。 B.君无事、臣有事 慎到受道教处事哲学之影响,提出君主欲 擒故纵的统治之术,也即是“臣事事而君 无事,君逸乐而臣任劳”。君主要善于发 挥下属的智慧和才能,让他们尽力,而君 主则收臣之利。君主的职责是会用人,而 不是代臣行事。

3.尚法

1)反对“身治”(人治),提倡“法治”。 他认为人治有两大弊端:一是人治无一定 标准,随心所欲;二是,人治使“国家之 政要在一人之心矣,”“一人之识识天下, 谁子之识能足焉?”因此,“事断于法, 是国之大道也。” 2)法的内涵 慎到认为,世间每一种事务包括天、地都 有局限性。

春秋战国时期百家关于法思想的争鸣

春秋战国时期百家关于法思想的争鸣摘要春秋战国时期的“百家争鸣”,是中国历史上第一次思想解放运动。

儒家、墨家、法家是在法律思想方面影响较大的三个学派,他们对我国古代法律思想的发展,都作出了重要的贡献。

关键词春秋战国百家争鸣儒家墨家法家公元前770年至公元前221年,是我国历史上的春秋战国时期。

这个时期是我国古代由奴隶社会向封建社会的转变时期,也是社会经济、政治、文化大变革时期。

在这个大变革的社会环境中,在思想文化方面出现了各种不同的学派和许多著名的思想家,形成了“百家争鸣”的局面,法律思想也在这一时期达到了前所未有的繁荣。

一、“百家争鸣”形成的历史条件(一)经济条件铁制工具的广泛使用将社会生产力推到了一个新的阶段。

《左传》记载:“晋赵鞅荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一铁鼓,以铸刑鼎。

”铁制工具普遍使用的同时,牛耕逐步推广,这就为以一家一戶为单位的小生产和以个体经营为特色的小农经济的迅速发展创造了有利条件。

而“这种分散的个体生产,正是封建统治的基础”(《马克思恩格斯选集》第4卷)。

新的封建生产关系就是适应当时生产力发展的需要逐步产生的。

(二)政治条件春秋时期,随着生产力的发展和生产关系的变化,阶级结构和阶级关系也发生了变化。

在原来的奴隶主与奴隶这两大对立的阶级以外,又出现了新兴地主阶级和农奴、农民以及手工业者和商人。

阶级矛盾和阶级斗争激烈而复杂。

接连不断的奴隶与平民的起义撼动了奴隶制度的基础,推动了奴隶社会向封建社会的过渡。

(三)文化条件春秋战国时期剧烈的社会变革必然要反映到人们的思想上。

这一时期,随着社会经济、政治情况的变动,原来的“学在官府”、贵族垄断文化的局面被打破,出现了“天子失学,学在四夷”(《左传·昭公十七年》)的新格局。

当时列国竞争激烈,各诸侯国的统治集团深感招揽人才的迫切性。

在各家中,在法律思想方面影响最大的当属儒、墨、道、法四家。

由于篇幅所限,在此仅讨论儒、墨、法三家的法律思想。

法家学派代表人物

法家学派代表人物法家是中国古代思想学派之一,重视法律,主张富国强兵,依法治国。

提起法家,大多数人只能想到商鞅。

其实法家学说并不止这一位代表人物。

法家学派代表人物1、李悝,河南濮阳人。

嬴姓李氏,名悝,一作克,战国初期魏国人。

战国时期著名政治家、法家代表人物。

李悝变法在魏国走上富强之路过程曾做出很大贡献,是中国变法之始,随后楚国吴起变法、秦国商鞅变法,都在发展着李悝的变法实践,在中国历史上产生了深远的影响。

2、商鞅,原名卫鞅,也叫公孙鞅,战国时期卫国人。

商鞅变法的主要内容为:建立新型的军功爵制,激励士兵奋勇杀敌;奖励耕织,保证了秦国后方粮草充足;制定新法,使得百姓各司其职,安分守己。

秦国自商鞅变法后,迅速成为一个强大的诸侯国,为后世统一天下奠定了基础。

3、申不害,亦称申子,郑韩时期人物(今河南新郑)人。

战国时期法家重要代表人物之一、思想家。

以“术”著称,著有《申子》是春秋战国时期,百家争鸣中的代表人物。

4、韩非,汉族,战国时期的韩国人,法家学说的集大成者,将慎到的“势”、申不害的“术”、商鞅的“法”紧密结合,系统化发展法家学说。

韩非在生前并未实现自己的抱负,但把法家思想、学说进一步发展,为秦始皇统一天下提供了有力的理论依据。

5、李斯,战国末年楚国人,李斯在秦王政统一六国的事业中起了较大作用。

秦统一天下后,与王绾、冯劫议定尊秦王政为皇帝,并制定有关的礼仪制度。

被任为丞相。

他建议拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;反对分封制,坚持郡县制;又主张焚烧民间收藏的《诗》、《书》、百家语,禁止私学,以加强专制主义中央集权的统治。

还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

法家思想的核心是权利。

以权利为核心的法学思想,包括以下几个观点:1、法作为国家意志的体现,是一定社会关系的反应。

它本身也是国家确认和保障的社会关系,即合法化的社会关系。

2、权利和法是同一社会关系的两方面。

法是客观表现的权利;权利是主体意志的法。

法家一、法家简述法家是先秦诸子中对法律最为重视的一派。他们以在

古为今用

想误差一样,漏洞只能进口量的去减小,而不可能被完 全避免,一件事在运行当中,局势无时无刻不在发生 变化,而在每一次发生变化的时候,漏洞就不可避免 地出现了,漏洞并不可怕,但每一次漏洞出现却都会 给对手以可乘之机,如果对手幸运地抓住了机会,那 么自己的不幸也就开始了,所以尽量的东减少漏洞是 必要的,而减少漏洞最好的办法,就莫过于稳定局势 ,以不变应万变,对手就没有了可乘之机,而对手没 有可乘之机,就正是自己的良机,因为最好的对手无 不善于等待。

法家

一、法家简述

法家是先秦诸子中对法律最为重视的一 派。他们以在法律界及法理学方面做出 了卓越贡献而闻名,并提出了整套的理 论和方法。这为后来建立的中央集权的 秦朝制定各项政策提供了相当有效的理 论依据,后来的汉朝继承了秦朝的集权 体制以及法律体制,这就是我国古代封 建社会的政治与法制主体。

法家在法理学方面做出了贡献,对于法 律的起源、本质、作用以及法律同社会 经济、时代要求、国家政权、伦理道德 、风俗习惯、自然环境以及人口、人性 的关系等基本的问题都做了探讨,而且 卓有成效。

6、爱多者则法不立,威寡者则下侵上。

译文:过于宠溺臣下,法令就难以确立, 缺乏威严就会被臣下欺凌。所以刑罚如果 不能坚决执行,那么君主下达的命令就无 法严格的实施。

解读经典

译文:过于宠溺臣下,法令就难以确立 ,缺乏威严就会被臣下欺凌。所以刑罚 如果不能坚决执行,那么君主下达的命 令就无法严格的实施。

故事链接

刘邦称帝后封功臣二十余人为侯,其余未被 封赏的功臣们日夜争功,汉高祖一日在洛阳 南宫望见一些将领坐在沙地上议事,就问他 们在说什么,张良说:“他们在商量谋反。 陛下称帝后封的都是萧何,曹参等亲信,而 诛杀的都是自己怨恨的人。这些人得不到封 赏,又怕诛杀,所以要商量谋反。”高祖于 是向张良请教,张良建议他封最厌恶的庸齿 为侯。高祖采纳的张良的建议,群臣得知后 自己不必担忧了。

法家学说名词解释

法家学说名词解释全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:法家学说是中国古代哲学流派之一,起源于战国时期。

法家学说的代表人物是李斯、韩非、商鞅等。

法家学说强调法治和法律的重要性,提倡以严格的法律规范和制度来管理社会,以实现社会的稳定和治理。

在这里,我们将解释一些与法家学说相关的名词。

一、法家二、法治法治是法家学说的核心概念之一,指通过法律规范、法令制度来管理社会和治理国家。

法治强调依法治国,认为法律是社会秩序稳定和政权合法性的基础。

法治的实现需要建立健全的法律体系和有效的司法机构。

三、法家思想法家思想是法家学说的思想核心,主要包括依法治国、重视制度建设、推行改革创新等内容。

法家思想认为,法律应当明确、统一、公平,是治理社会和维护秩序的重要工具。

法家思想强调实用主义和功利主义,倡导鼓励奖励、惩罚严厉等原则。

四、李斯李斯(约公元前280年-公元前233年),战国时期法家学派代表人物之一。

李斯是秦始皇的宰相,制定了一系列法律制度和政策,推行中央集权统治,大力发展经济和军事,对秦朝的建立和统一作出了重要贡献。

五、韩非六、商鞅七、法家学派法家学派是中国古代思想文化史上的一个流派,主要代表人物有李斯、韩非、商鞅等。

法家学派提倡以法治社会,强调实干实效,倡导重视制度建设和改革创新。

法家学派的思想对中国古代和现代社会政治生活都有重要影响。

第二篇示例:法家学说是古代中国思想史上重要的一支学说,自身有着独特的哲学观念和政治理念。

在中国历史上,法家学说兴起于战国时期,对后世的影响深远,它通过提出一系列独特的观点和理论,对中国古代政治思想产生了深远的影响。

法家学说的核心观念是强调法治,主张严格执行法律,以此来维护社会秩序和稳定。

法家学说认为,一个政府的合法性应该建立在制度和法律之上,而不是个人的权力,法律应当是公平严明的,适用于所有人。

这与儒家学说相对立,儒家主张仁政,强调君臣之间的道德关系,而法家则更强调制度和法律的重要性。

【国学】法家起源和法家思想

【国学】法家起源和法家思想展开全文法家是中国历史上提倡以法制为核心思想的重要学派,《汉书·艺文志》列为“九流”之一。

提出了富国强兵、以法治国。

法是通过具体的刑名赏罚来实现的。

《汉书·艺文志》列为“九流”之一。

法家思想渊源可上溯到春秋时的管仲、士匄、子产,而实际的始祖,当推战国初的李悝。

此外还有吴起、慎到、申不害、商鞅、韩非子等,均被称为“前期法家”。

商鞅重“法”,申不害重“术”,慎到重“势”,而以商鞅为前期法家的主要代表人物。

还有齐法家,除主张推行法治外,也主张容纳礼义教化。

战国末期韩非综合各家之长,兼言法、术、势,成为法家思想。

法家学派的背景法家学派是春秋战国时的一个重要学派。

起源于春秋时的管仲、子产,发展于战国时的李悝、商鞅、慎到和申不害等人。

商鞅重法,申不害重术,慎到重势。

到了战国末期,韩非加以综合,集法家学说之大成。

在中国传统法治文化中,齐国的法治思想独树一帜,被称为东方法家或齐法家。

齐国是“功冠群公”的西周王朝开国功臣姜太公的封国,姜太公的祖先伯夷辅佐虞舜,制礼作教,立法设刑,创始礼法并用的制度。

太公封齐,简礼从俗,法立令行,礼法并用成为齐国传承不废的治国之道。

管仲辅佐齐桓公治齐,一方面将礼义廉耻作为维系国家的擎天之柱,张扬礼义廉耻道德教化的重要性;另一方面强调以法治国,君臣上下贵贱皆从法,成为中国历史上第一个提出以法治国的人。

至战国时期,齐国成为中国历史上第一次思想解放运动和百家争鸣的策源地,继承弘扬管仲思想的一批稷下先生形成了管仲学派。

管仲学派兼重法教的法治思想成为先秦法家学派的最高成就。

在稷下学宫“三为祭酒”、深受齐文化熏陶的荀子,还培养出韩非和李斯两位法家代表人物。

先秦法家主要划分为“东方法家”即齐法家和“西方法家”即秦晋法家两大阵营。

秦晋法家主张不别亲疏,不殊贵贱,一断于法;齐法家主张以法治国,法教兼重;秦晋法家奉法、术、势为至尊与圭臬,齐法家既重术、势,又重法、教。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(四)势——管理组织观

1、“势”的概念

势,就是权力,称权势。“势者,胜众之资也。”“资”是凭藉。一 个君统治众人,他必须有所凭藉。他的凭藉,就是作为君主的权力, 这就是势。只有“君执柄以处势”,才能“令行禁止”(《八经》)。

“万乘之君,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也。威势 者,人主之筋力也”,如果不懂得运用自己的威势,而为周围的大臣 所专擅就等于失去“筋力”,“人主失力而有国者,千无一人”。

(三)法 ——管理行为观

2、“法”的特征 法是客观的。“设之于官,命之于百姓”《难三》,“以事

遇于法则行,不遇于法则止”,“人臣虽有智能不得背法而 专制”《南面》 法是公平的。“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过 不避大臣,赏善不遗匹夫。”法超越于阶级,一律平等,而 且赏罚都以法断,“爵禄生于外,诛罚生于罪”,全仗自己 表现,故赏不思主,罚不恶朝,因皆出于己行。

商鞅曰:“法令明白易知,为置法官吏为之师以道之知, 万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治 而治之,故天下之治也”(《商君书.定分》)据此, “法”方是可遵行的,真运行效率才得以提升。

其三“法”是提供一结构或制度,使一切治理对象都纳入 此结构中,以实现治理目标而角色化和功能化。

三、先秦法家思想的主要内容

反对礼制 法律的作用。“一兔走,百人追之。积兔于市,过而不顾。

非不欲兔,分定不可争也。” “兴功惧暴” “好利恶害”的人性论 “不法古,不循今”的历史观

四、韩非及其哲学观

1、韩非简介

韩非(约公元前280一前233年),战国末期韩国人,为韩公 室诸公子之一。著有《韩非子》一书。是法家思想的集大成 者。

五、法家的管理思想体系

道 治强 法 势 术

管理本质观 管理目标观 管理行为观 管理组织观 管理控制观

(一)道——管理本质观

法家治道的管理内涵是:掌握管理对象的客观化基础 和执掌事物的规则,来实现组织目标。也就是所谓 “对事不对人” 。

在法家治道思想里,国家君主的地位是至高无上,是 超载臣僚与人民之上的,但国君在立法,执法及其统 治中,都必须以“道”为依归。有曰:“故先王以道 为常,以法为本,本治则名尊,本乱则名绝。” (《韩非子·饰邪》)只有以“道”作为基本原则,国 家的法和国君的统治方有理性的正当性。

(三)法 ——管理行为观

1、“法”的概念 “法者,宪令著于官府,赏罚必于民心,赏存乎慎法,而罚

加乎奸令者。”(《定法》) 法集权于君主手中。“故明主之畜臣,臣不得越官而有功,不

得陈言而不当。越官则死,不当则罪。” (《二柄》) 覆盖范围,上至文武百官,下至庶民百姓,甚至官员的升降

职级,以至编制,职掌都透过决策明确划分。“明主以吏, 宰相必起州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚 而愈劝;迁官袭级,则官职大而愈治,王之道也。”《显学》

“夫有材而无势,虽贤不能制不肖。故立尺材于高山之上,下临千仞 之谿,材非长也,位高也。桀为天子,能制天下,非贤也,势重也; 尧为匹夫,不能正三家,非不肖也,位卑也。千钧得船则浮;锱铢失 船则沉。非千钧轻而锱铢重也,有势中性被动的,它只是工具,可以导致正面价值,也可以导致负面 价值, “夫势者,非能使贤者用已,而不肖者不用己也。贤者用之, 则天下冶;不肖者用之,则天下乱。”《难势》关键就在使用的人的 素质。把势与法结合,以法约束势为治国工具,就叫 “抱法处势”。

法家分为前期法家和后期法家。前期法家主要是指战国初 期出现的一批新兴地主阶级的改革家和政治家,后期法家是 指集法家之大成的思想家韩非。韩非的集大成体现在他将前 期法家的“法”、 “术”、 “势” 结合起来,以荀子思想 为思辨,创立自己独特的思想体系。其管理思想主要体现在 其“尊主安国”的君主专制理论中。

其二以“法”规范人的行为,在这里,法作为人格化的治 理工具,以其惩诫与刑罚的运作,奖励和赏赐的施舍,规 范人的行为。韩非曰:“明王之所道制其臣者,二柄而已, 二柄者,刑德也……故人主自用其刑德,则群臣畏其或而 归其利矣。”(《韩非子·二柄》)而且在实践中还运用 严刑,所谓“峭其法,而严其刑”(《韩非子·五蠢(学 者,带剑者,言古者,患御者,商工之民)》)。在运行 中,“法”除了显现“赏”与“刑”的诱发力和协迫外, “法”本身还必须具有公正无私的客观性、平等性,而且 必须是成文的,公布给人民知晓的。

(四)势——管理组织观

2、“势”的作用

慎子曰:飞龙乘云,腾蛇游雾,云罢雾霁,而龙蛇与蚓蚁同矣,则失其 所乘也。贤人而诎于不肖者,则权轻位卑也;不肖而能服于贤者,则权 重位尊也。尧为匹夫,不能治三人;而桀为天子,能乱天下:吾以此知 势位之足恃而贤智之不足慕也。夫弩弱而矢高者,激于风也;身不肖而 令行者,得助于众也。尧教于隶属而民不听,至于南面而王天下,令则 行,禁则止。则此观之,贤智未足以服众,而势位足以缶贤者也。 《难势》

(2) 废除无用、无能的官职,剥夺王室贵族的威权,使他们 不能徇私情,因私废公。“废公族疏远者,以抚养战斗之 士”。“禁游客之民,精耕战之士。”

(3) 责令楚国一些与王室关系疏远的贵族到僻远的地方去开 发。 “荆所有余者,地也,所不足者,民也。今君以所不 足,益所有余。”

5、商鞅变法

商鞅(约前390年—前338年),战国时期政治家, 著名法家代表人物。卫国国君的后裔,公孙氏,故 称为卫鞅,又称公孙鞅,后封于商,后人称之商鞅。 在位执政十九年,秦国大治,史称商鞅变法。

2、子产

子产(?——前522年)又名公孙侨,字子美,郑国贵族, 晚于管仲而与孔子同时。《史记•郑世家》云:“子产者, 郑成公少子也。为人仁爱人,事君忠厚。孔子尝过郑,与 子产如兄弟云。及闻子产死,孔子为泣曰:‘古之遗爱 也!’” 。

“铸刑书”。

主张治国应宽猛并用,然以猛为主。《左传•昭公二十年》 载子产语:“唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈, 民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而习之,则多死; 故宽难。”后来商鞅据此提出“法者,所以爱民也。” “子产用郑,病将死,谓游吉(即子大叔)曰:‘我死, 子必有郑,必以严莅人。’子产死,游吉不肯严刑,郑少 年争相率为盗……游吉喟然叹曰:‘吾早行夫子之教,必 不悔至于此矣。’”

(三)法——管理行为观

3、“法”的管理行为体现 管理行为也就是通过对人的行为动机和需要分析,以求人

与组织的和谐,并引导恰当地适应人们的需求和对需求的渴 望用以实施组织的目标。

人性 → 动机 → 行为 → 管理目标 “法”作用管理行为大致分为三个阶段,其一行为动机的人

性论基础,在韩非及法家的人性论里,人的本性是自利、自 为、自私,人的心智有为一已之利的计算心;自利心与计算 之心的结合。“法”的设置只能满足人性自利的要求的规则, 自然也就为人所接受。韩非曰:“凡治天下,必因人情” (《韩非子·八经》) “法”即具有威慑利诱的力量。

法令是人们的行为准则,应该公布于众。 “设象以为民纪, 式权以相应,此缀以度,本肇末,劝之以赏赐,纠之以刑 罚,班序颠毛,以为民纪统。”

注重法律的作用,“法者,所以兴功惧暴也;律者,所以 定分止争也;令者,所以令人知事也;法律政令者,吏民 规矩绳墨也。” 。

认为“民之情,莫不欲生恶死,莫不欲利恶害……民利之 则来,害之则去。”

3、李悝变法

李悝(前455-前395),战国初期魏国著名政治家、法学家, 也作李克。李悝为魏文侯到武侯时人,曾受业于子夏弟子 曾申门下,作过中山相和上地守。上地在河西,故李悝经 常和秦人交锋作战。战国初期,魏国国君魏文侯任用李悝 为宰相,实行变法。

主要内容: 第一,废除官爵世袭制。 第二,编制了中国历史上第一部完整的封建法典─《法

治道对象:人和现实世界。

(二)治强——管理目标观

法家学派是在“必然之道”原则下建立国富兵强成霸王之业 的治国目标。

韩非以功利价值观出发,一是分析韩国所处的国情危急的客 观环境中的现实的霸王需求;二是主观上功利实效主义作为 价值标准,自然就得出富国强兵成霸王之业的治国目标。

在实施目标时,应锁定具体可实行目标,韩非批判儒墨学派 是缺乏验证可行的空中楼阁,有曰:“无参验而必之者,愚 也;弗能必而据之者,诠也,故明据先王,必定尧舜者,非 愚则诬也。愚诬之行,杂反之学,明主弗受也。”(《韩非 子·显学》)

经》,分为盗、贼、囚、捕、杂、具六篇。 第三,革除旧有的阡陌封疆,鼓励开垦土地。 第四,实行“平籴法”。 第五,改革军制,精选武士。

4、吴起变法

吴起(?—前381年),卫国左氏(今山东省定陶,一说曹县东 北)人。

(1) 均爵平禄。 “均楚国之爵,而平其禄,损其有余,而继 其不足,厉甲兵以时争於天下。”

四、韩非及其哲学观

2、韩非的-哲学观 人性观 -“好利恶害,夫人之所有也。” 历史观 -“事异则备变” ,“不期循古,不法常行,论世

之事,因为之备” 价值观-“有功受赏,有罪受诛” 认识观-世界是可以认识的。“聪明睿智,天也;动静思虑,

人也。人也者,乘于天明以视,寄于天聪以听,托于天智以 思虑。” 国家观-“古人亟于德,中世逐于智,当今争于力”

1、经济措施。废井田、开阡陌;重农抑商、奖励 耕织;统一度量衡

2、政治措施。励军功,实行二十等爵制;除“世 卿世禄制”,鼓励宗室贵族建立军功;改革户籍制 度,实行连坐法;推行县制;定秦律,“燔诗书而 明法令”

三、先秦法家思想的主要内容

早期法家大致分为三派:商鞅重“法”,申不害重“术 ”,慎到重“势”。韩非集早期法家之大成,主张三者 相结合,作为加强中央集权的工具,从而系统地发 展了法家的法治思想。 对于中央和地方的关系,韩 非提出“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来 效”。韩非的这些主张,为结束诸侯割据,建立统 一的中央集权的封建国家,提供了理论根据。