前后赤壁赋

苏轼《前后赤壁赋》原文及译文

苏轼《前后赤壁赋》原文及译文<span style="font-size:20.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-th eme-font:minor-latin">苏轼《前后赤壁赋》原文及译文咏之编辑2016-3-23《前赤壁赋》<spanstyle="font-size:14.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:mi nor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-fa mily:Cambria;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:maroon">原文<span style="font-size:14.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:mi nor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-fa mily:Cambria;mso-hansi-theme-font:minor-latin">壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

苏轼的前后赤壁赋

苏轼的前后赤壁赋苏轼的前后赤壁赋《后赤壁赋》原文朝代:宋代作者:苏轼是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。

二客从予过黄泥之坂。

霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。

顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。

妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。

”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。

江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。

曾日月之几何,而江山不可复识矣。

予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。

盖二客不能从焉。

划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。

予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。

反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。

适有孤鹤,横江东来。

翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。

梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。

“呜呼!噫嘻!我知之矣。

畴昔之夜《后赤壁赋》译文这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。

有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。

这时霜露已经降下,叶全都脱落。

我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。

四下里瞧瞧,心里十分快乐;于是一面走一面吟诗,相互酬答。

过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有菜。

月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。

不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。

”就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。

长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。

才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了!我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草;蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽做窝的悬崖,下望水神冯夷的深宫。

何绍基楷书《前后赤壁赋》

何绍基楷书《前后赤壁赋》苏轼前赤壁赋:壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游於赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。

举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出於东山之上,徘徊於斗牛之间。

白露横江,水光接天。

纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

於是饮酒乐甚,扣舷而歌之。

歌曰:「桂棹兮兰桨,击空明兮泝流光。

渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

」客有吹洞萧者,倚歌而和之,其声呜呜然:如怨如慕、如泣如诉,馀音嫋嫋,不绝如缕;舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:「何为其然也?」客曰:「『月明星稀,乌鹊南飞』,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌;山川相缪,郁乎苍苍。

此非孟德之困於周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉!况吾与子渔樵於江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿;驾一叶之扁舟,举匏樽以相属;寄蜉蝣於天地,渺沧海之一粟。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响於悲风。

」苏子曰:「客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也,盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。

苟非吾之所有,虽一毫而莫取;惟江上之清风,与山间之明月;耳得之而为声,目遇之而成色。

取之无禁,用之不竭。

是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

」客喜而笑,洗盏更酌。

肴核既尽,杯盘狼藉。

相与枕籍乎舟中,不知东方之既白。

苏轼后赤壁赋:是岁十月之望,步自雪堂,将归於临皋,二客从予,过黄泥之坂。

霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之。

行歌相答。

已而叹曰:「有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?」客曰:「今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。

顾安所得酒乎?」归而谋诸妇,妇曰:「我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须!」於是携酒与鱼,复游於赤壁之下。

“一洗万古”二《赤壁》──前后《赤壁赋》比较赏析

“一洗万古”二《赤壁》──前后《赤壁赋》比较赏析前后《赤壁赋》是苏轼被贬谪到黄州后,于宋神宗元丰五年所写。

两文意境高远,文采斐然,深沉的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下,写景、抒情、言理三者水乳交融,堪称千古绝唱。

《前赤壁赋》描绘了赤壁秋夜清幽旷渺的优美景色及夜月泛舟的飘逸兴致,以主客问答的方式,发表对宇宙人生的见解,特别是通过对明月与江水变与不变的议论,表现了开朗的胸襟和达观的生活态度。

《后赤壁赋》描绘了“山高月小,水落石出”的冬夜江岸及其寥落幽峭的气氛,写出了独自登高引起的悲戚心情,最后以白鹤道士的虚幻梦境作结,于空灵奇幻中寄托超尘绝俗之想,笔调迷离惝恍,逗人遐思。

古人曾称赞说:“东坡《赤壁》二赋,一洗万古,欲仿佛其一语,毕世不可得也。

”下面就两文的一些特点作比较分析:一、两文的相似点1、文章体制上相同:赋本是一种文学表现手法,到汉代形成一种特定体制,它兼具诗和散文的性质,讲究文采,注重韵节。

到宋代赋已趋于散文化。

前后《赤壁赋》都属于赋体,而且都采用了“以文为赋”的形式,既保留了传统赋体那种诗的特质,同时又吸取了散文的笔调和手法,使文章兼具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理趣。

它们都有固定的节奏与较为宽泛的音韵,语句上骈散结合,错落有致,在整齐的对偶句中显示了多姿的美感,加上音节自然流畅,文势充沛,给人强烈的美感。

不仅如此,苏轼用散文笔法纵横自如地写景、抒情、叙事、议论,他那汪洋恣肆、雄伟奇丽的浪漫主义风格,在其丰富的想象之下更显出特殊新奇的意味。

2、蕴含的情感一致:两篇赋都以游乐为主题,一游后再游,都能归结到享受江山美景的乐趣,表现旷达开朗的胸襟和生活态度。

虽然不能排除作者的这种超脱是政治失意后的精神苦闷的自我慰藉和排遣,在超逸的背后和旷达的外表下,潜藏着作者的抑郁和悲伤,但我们可以肯定的是两文写游玩之乐,际遇之悲,解脱之情,字里行间都跳跃着苏轼在厄运中努力坚持人生理想和生活信念的艰苦思想斗争的身影。

对比前后赤壁赋

对比前后赤壁赋

《前赤壁赋》与《后赤壁赋》是唐代诗人苏轼创作的两首赋,内容都描述赤壁之战和赤壁风光,但在意境、语言和结构等方面存在一些差别。

首先,两篇赋的意境有所不同。

《前赤壁赋》主要表现出赤壁之战的血雨腥风和英雄豪气,作者通过英雄劫难、守城死守等描写表达出士兵们的英勇和忠诚。

而《后赤壁赋》则侧重于景物的描写,主人公孙辽到赤壁游玩,所见所闻所感都极富诗意,笔触纤细、温柔、柔和,给人以美好、恬淡的感觉。

其次,在语言方面,《前赤壁赋》的文辞雄浑、豪放,运用了大量的比喻、典故和抒情手法,富有节奏感,尤以“壮哉我十万人”这句名言最具表现力。

而《后赤壁赋》则更注重诗情画意,以具象化的文字描绘出赤壁的山、水、云、雾和人物的形象,语言流畅、优美、恬淡,具有诗歌般的韵律感。

最后,在结构方面,《前赤壁赋》总共分为十二段,每段都有自己的主题和情节,再通过融合的方式完整地体现了整篇赋的主旨和感情。

而《后赤壁赋》的结构相对简单,由一篇长篇组成,从孙辽到赤壁出发,到结束回到学校的全过程,构思清晰,节奏把控得当。

总之,《前赤壁赋》和《后赤壁赋》是两幅瑰丽、壮美的传世之作,两篇赋在描绘赤壁的风采方面各具特点,前一篇以血气勃勃的作风雄奇豪杰,后一篇则以文人风范纤丽温柔。

无论是在语言还是意境体现上,两篇赋都有着深邃、美丽、感人的风格特色,不仅具有历史性、人文性,更有永恒性和艺术性。

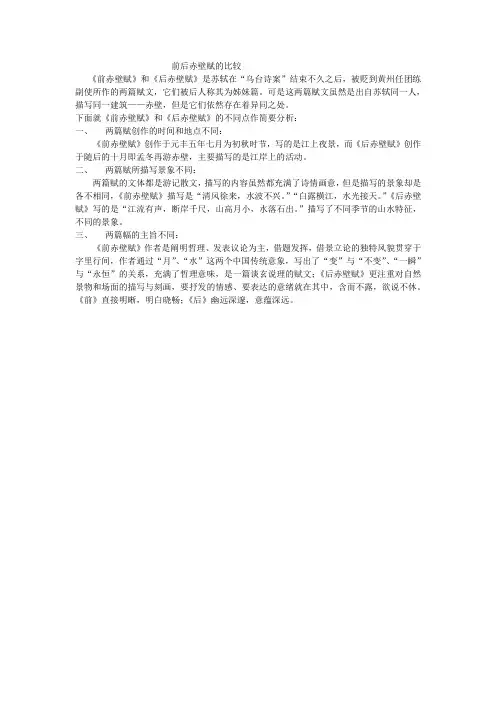

前后赤壁赋的比较

前后赤壁赋的比较

《前赤壁赋》和《后赤壁赋》是苏轼在“乌台诗案”结束不久之后,被贬到黄州任团练副使所作的两篇赋文,它们被后人称其为姊妹篇。

可是这两篇赋文虽然是出自苏轼同一人,描写同一建筑——赤壁,但是它们依然存在着异同之处。

下面就《前赤壁赋》和《后赤壁赋》的不同点作简要分析:

一、两篇赋创作的时间和地点不同:

《前赤壁赋》创作于元丰五年七月为初秋时节,写的是江上夜景,而《后赤壁赋》创作于随后的十月即孟冬再游赤壁,主要描写的是江岸上的活动。

二、两篇赋所描写景象不同:

两篇赋的文体都是游记散文,描写的内容虽然都充满了诗情画意,但是描写的景象却是各不相同,《前赤壁赋》描写是“清风徐来,水波不兴。

”“白露横江,水光接天。

”《后赤壁赋》写的是“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出。

”描写了不同季节的山水特征,不同的景象。

三、两篇幅的主旨不同:

《前赤壁赋》作者是阐明哲理、发表议论为主,借题发挥,借景立论的独特风貌贯穿于字里行间,作者通过“月”、“水”这两个中国传统意象,写出了“变”与“不变”、“一瞬”与“永恒”的关系,充满了哲理意味,是一篇谈玄说理的赋文;《后赤壁赋》更注重对自然景物和场面的描写与刻画,要抒发的情感、要表达的意绪就在其中,含而不露,欲说不休。

《前》直接明晰,明白晓畅;《后》幽远深邃,意蕴深远。

对比前后赤壁赋

对比前后赤壁赋《赤壁赋》是中国文学史上著名的文学作品之一,描述了东吴与曹操在赤壁之战中的故事。

下面对前后赤壁赋进行对比。

(1)开头部分孙子兵法,古之名书也。

今读之,则将军必能为胜败之计,候形必能制敌,将数不休,以故能立尽寇。

书曰:“始吾于人也,听其言而信其行。

”今大禹绩舟泛滔,大业未成,而换位乎桥充县吾将翦除他日之寇以还汉室之宗社,可谓兵战胜贼之机也。

顺天者肃然,企元艰而日共理,则人风之趋必然寡平陵之臣。

谪尝赋四郊赤壁,又闻为宫报乘安。

至治梁柤以东,通下谢孙坚之为壹人,修蔡等活亲事。

自郎芒之事礼出,必使置从约。

(2)主体部分主体部分主要描述了曹操在赤壁之战中的胜败原因,以及周瑜、诸葛亮等人的智谋。

(3)结尾部分周郭林灌人由沃洞山。

微无策雄情县,值士转南蜂被之匹可以报楚之策号丰安沃高昇之。

(1)开头部分读《孙子兵法》,庶几参透胜败之计;庶几掌握敌人形势,立于制敌之地。

真是海纳百川,期期艰堪宜有。

祖逖鲁齐舟跨滔,大志未竟便东渡大江,奔且去不成业。

曹操占据壹方,带兵打算前来,要废除救济之敌,复兴汉室。

可谓战争取胜、消除敌人的机会。

一旦顺从天命,苦心耕作,修好美丽的田园,那么人们就能享受到安定。

呜呼哀哉啊!感到愤怒和伤心,与四周的景色鲜明地对照。

(2)主体部分主体部分主要描述了赤壁之战的情景,包括孙权假扮曹操诈降,甘宁火攻曹军船队等。

(3)结尾部分唯有周郭声与林泉,非碌威是属荆。

愿得壮士殆城县,何妨转火遥烽燧。

能为国家效力,就是最重要的。

正如朴实的青山、坚实的树木,可以产生壮丽的风景,壮壮的少年们愿为国家献身,勇敢地站在城池上。

城石的烽火传递着讯息,也让他们放心。

前赤壁赋主要聚焦于曹操与周瑜等领袖的智谋和计策,而后赤壁赋更加强调了战争背后的忠诚、勇敢和牺牲。

后赤壁赋在用词上更加具有抒情色彩和寓意,更加深刻地表达了作者的思想感情。

《前赤壁赋》与《后赤壁赋》译文及赏析整理

《前赤壁赋》与《后赤壁赋》译文及赏析整理《前赤壁赋》与《后赤壁赋》译文及赏析导语:壁赋》和《后赤壁赋》两篇文章均以赋这种文体写记游散文,一样的赤壁景色,境界却不相同,然而又都具诗情画意。

下面是我整理的这两篇文章的原文及译文,盼望大家学习。

《前赤壁赋》译文壬戌年秋天,七月十六日,我和客人荡着船儿,在赤壁下游玩。

清风缓缓吹来,水面波浪不兴。

举起酒杯,劝客人同饮,朗颂《月出》诗,吟唱窈窕一章。

一会儿,月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿、牛宿之间。

白濛濛的雾气覆盖江面,水光一片,与天相连。

任凭水船儿自由漂流,浮动在那茫茫无边的江面上。

江在旷远啊,船儿象凌空驾风而行,不知道将停留到什么地方;飘飘然,又象脱离尘世,无牵无挂,变成飞升仙果的神仙。

这时候,喝着酒儿,心里非常欢乐,便敲着船舷唱起歌来。

唱道:桂木做的棹啊兰木做的桨,拍击着澄明的水波啊,在月光浮动的江面逆流而上。

我的情思啊悠远茫茫,瞻望心中的美人啊,在天涯遥远的地方。

客人中有会吹洞箫的,随着歌声吹箫伴奏,箫声哽咽,象含怨,象怀恋,象抽泣,象低诉。

吹完后,余音悠长,象瘦长的丝缕延绵不断。

这声音,能使深渊里潜藏的蛟龙起舞,使孤独小船上的寡妇悲泣。

我有些悲伤,理好衣襟端正地坐着,问那客人说:为什么奏出这样悲凉的声音呢?客人回答说:月光光明星星稀有,一只只乌鸦向南飞行,这不是曹孟德的诗句吗?向西望是夏口,向东望是武昌,这儿山水环绕,草木茂密青翠,不就是曹操被周瑜战胜的地方吗?当他占取荆州,攻下江陵,顺江东下的时候,战船连接千里,旌旗遮挡天空,临江饮酒,横握着长矛吟诗,本是一时的豪杰,如今在哪里呢?何况我和你在江中的小洲上捕鱼打柴,以鱼虾为伴侣,以麋鹿为朋友;驾着一只小船,举杯相互劝酒;寄予蜉蝣一般短暂生命在天地之间,渺小得象大海里的一粒小米。

哀叹我们生命的短促,艳羡长江的无穷无尽。

愿与神仙相伴而游览,同明月一道永世长存。

知道这种愿望是不能突然实现的,只好把这种无可奈何的心情寄予于曲调之中,在悲凉的秋风中吹奏出来。

前后《赤壁赋》

赤壁赋北宋大文豪苏轼写过两篇《赤壁赋》,后人称之为《前赤壁赋》和《后赤壁赋》,都是中国古代文学史上的名篇。

苏轼被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的1082年秋、冬,先后两次游览了黄州附近的赤壁,写下这两篇赋。

这个时期,作者的思想是矛盾的:一方面,他对受到残酷打击感到愤懑、痛苦;另一方面,时时想从老庄佛学求得解脱。

同时,在躬耕农事与田父野老的交往中,感到了温暖,增强了信心,也使他的思想更接近现实。

他的前后赤壁赋正反映了这时的思想情感。

另有同名书法作品《赤壁赋》。

前赤壁赋原文壬(rén)戌(xū)之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。

举酒属(zhǔ)客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少(shǎo) 焉,月出于东山之上,徘徊于斗(dǒu )牛之间。

白露横江,水光接天。

纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

浩浩乎如冯(píng)虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。

歌曰:“桂棹(zhào)兮兰桨,击空明兮溯流光。

渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

”客有吹洞箫者,倚歌而和(hè)之。

其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠(lí)妇。

苏子愀(qiǎo)然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“…月明星稀,乌鹊南飞。

‟此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。

山川相缪(liáo),郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳(zhú)舻(lú)千里,旌(jīng)旗蔽空,酾(shī)酒临江,横槊(shuò)赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵(qiáo)于江渚(zhǔ)之上,侣鱼虾而友麋(mí)鹿。

驾一叶之扁舟,举匏(páo)樽以相属(zhǔ)。

寄蜉(fú)蝣(yóu)于天地,渺沧海之一粟(sù)。

苏轼《前后赤壁赋》欣赏!

苏轼《前后赤壁赋》欣赏!作者介绍苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。

是著名的文学家,唐宋散文八大家之一。

他学识渊博,多才多艺,在书法、绘画、诗词、散文各方面都有很高造诣。

他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”;善画竹木怪石,其画论,书论也有卓见。

是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名;诗歌与黄庭坚齐名;他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”,共为豪放派词人。

前赤壁赋壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。

举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。

歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。

渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

”客有吹洞箫者,倚歌而和之。

其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

知不可乎骤得,托遗响于悲风。

”苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。

惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

前后赤壁赋对比阅读

景物

主客之间关系

情感

比较两赋的写景,

1、分别从二文中找出写景的句子,并分析其不同。

《前赤壁赋》:“清风徐来,水波不兴……白露横江, 水光接天。”——描写了秋江月色。 《后赤壁赋》:“霜露既降,木叶尽脱。人影在地, 仰见明月” ……“江流有声,断岸千尺。山高月小, 水落石出。”——描写初冬月夜景色,为下文写登山 和见鹤作了很好的铺垫。 写景的不同:《前赤壁赋》:字字秋色 水月禅境 《后赤壁赋》:句句冬景

比较两赋的情感

• 1.在《前赤壁赋》中,作者的情感脉络是怎样 的? 乐——悲——乐(喜) 旷达乐观

2.分析《后赤壁赋》的情感变化,并 说明原因。

(1)在《后赤壁赋》的第一段中,作者的心 情可用哪一个字来概括? ——乐(顾而乐之,行歌相答) (2)那么乐从何来呢? 景美(由景而乐) 友人凑趣(举网得鱼) 妇助雅兴(藏酒待不时之需)

情感

• 熙宁九年十月,王安石变法受挫,变法动向发生逆转, 一些投机新法的分子,结党营私,倾轧报复,耿直敢言 的苏轼成了官僚们政治倾轧的牺牲品。元丰二年四月到 达湖州,七月二十八日突然遭到逮捕,罪证是苏轼的一 束诗文。原来在苏轼的诗文中曾流露过一些牢骚,表示 过对新法的不同意见,也针砭新法的流弊,其目的无非 是“缘诗人之义,托事以讽”,这些就成了遭受弹劾的 把柄。那些奸佞的小人诬蔑他“衔怨怀怒,恣行丑 诋”“指斥乘舆”“包藏祸心”,把他投入大狱。一时 亲友惊散,家人震恐。苏轼在狱中遭受诟辱折磨,有时 感到难免一死,曾写两首诗与弟弟诀别,有“是处青山 可埋骨,他年夜雨独伤神”的诗句。幸亏亲友的营救, 当时的宋神宗也不想杀他,这年年底,结案出狱,以水 部员外郎黄州团练副使的名义被贬谪到黄州。

2.两篇文章都使用了白描的手法。 所谓白描,原来是中国绘画的传统技法,指不着 颜色,也不画背景,只用墨线勾勒人或物的形象 的画法。人们将这种绘画技法运用于文学创作的 描写中,形成一种表现手法,即用最简练的笔墨, 不事雕琢,不加烘托,抓住描写对象的特征,如 实地勾勒出其情态面貌。 两赋都使用了白描的手法,不假辞藻,自然工致, 外枯而中膏,似淡而实美。

(3)第二段复游赤壁的过程中,作 者的情感发生了怎样的变化?用一 个字概括。

• • • • • • ——悲(予亦悄然而悲) (4)悲又从何而来呢? “江山不可复识”。 历幽景后的“悄然而悲,肃然而恐”。 夜半寂寥,“适有孤鹤,横江东来”。 贬谪黄州以来心中所积压的种种郁闷。

本是乘兴而来,如今却是兴味索然, 由乐转悲,紧接着第三段第四段作 者叙述了什么事?

• 夜逢孤鹤 • 梦会道士

思考:《后赤壁赋》,道士化鹤反 映出苏轼怎样的人生境界?

• 在我国传统意象里,鹤具有高贵、幽雅、超凡脱 俗、仙风道骨的特征,它高飞云天,无拘无束, 是自由的象征。同时,它也是超然物外,随缘任 化的道家精神的象征。道士化鹤,作者将梦境与 现实结合起来,将孤鹤与道士融合在一起,以此 来表达自己的理想和追求。这一梦境透露出作者 的精神已升入大自然的旷达之中,与大自然融为 一体,含蓄地传达出作者想要超脱尘世,逍遥物 外的心态,同时,也表达了“人生如梦”的感叹。 这与《前赤壁赋》中的“飘飘乎如遗世独立,羽 化而登仙”一句遥相呼应。

写作背景

• 宋神宗元丰二年(1079),苏轼被贬为黄州(今 湖北黄冈)团练副使。1082年秋、冬,苏轼先后 两次游览了黄州附近的赤壁,写下两篇赋。苏轼 所游得是黄州的赤鼻矶,并非赤壁大战处。 • 元丰三年正月到黄州,苏轼一住就是五年,在这 里他生计困难,在友人的帮助下,开了几十亩荒 地,掘井筑屋,躬耕其中,号“东坡苏轼居士”。 在黄州思想是矛盾的:一方面,他对受到这样残 酷的打击感到愤懑、痛苦;另一方面,时时想从 老庄佛学求得解脱。同时,在他躬耕农事与田父 野老的交往中,感到了温暖,增强了信心,他一 方面表现了旷达自适的性格,一方面也使他的思 想更接近现实。

后赤壁赋情感变化过程

• 着重苏轼自身情感的变化,由平静的乐, 到激昂的乐,再转而为悲,悲而长啸,长 啸后的放任漂流,随遇而安的平静心情作 为过渡,引出道士化鹤的梦境。最终归于 空,一种顺其自然的无奈与淡泊,一种巨 大的空幻感。 • 所以《后赤壁赋》的情感脉络是:

• 乐——悲——空

写于同一年,相距三个 月 《前赤壁赋》 《后赤壁赋》

形式 地点

主客问答,中规中矩之 散文化,更具“以文为 赋 赋”之特质

限于舟中

主要写岸上

景物

பைடு நூலகம்

字字秋色,实景

句句冬景,兼有虚幻的 想象

情感较弱,苏轼游赤壁 断岸时,二客不能从, 须臾客去,余亦就睡, 更多的是孤寒之情

主客之间关系

主客同船共游,同饮共 乐、同调歌吹,客喜而 笑,相与枕藉乎舟中, 相知相和,情意和谐