中国文学批评史

《中国文学批评史》课件

主要流派与代表人物

儒家

代表人物有孔子、孟 子等,主张文以载道 ,强调文学的社会功 能。

道家

代表人物有老子、庄 子等,主张无为而治 ,强调文学的自然之 美。

禅宗

代表人物有慧能等, 主张心性本净,强调 文学的心灵境界。

浪漫主义

代表人物有李白、杜 甫等,主张个性解放 ,强调文学的创新和 情感表达。

现实主义

沉沦,具有极高的艺术价值。

鲁迅的文学批评

总结词

现代文学的奠基人

详细描述

鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他的文学批评主要 集中在批判封建文化和揭露社会弊病方面。他的批评观 点尖锐、深刻,对中国现代文学的发展产生了深远的影 响。

THANKS

感谢观看

总结词

强调个性与创新

详细描述

宋元明清文学批评中,个性与创新备受关注,强调作家独 特的艺术风格和创作思路,反对因循守旧。

总结词

注重文学作品的艺术性

详细描述

宋元明清文学批评中,文学作品的艺术性成为重要的评价 标准,强调作品的艺术表现力和审美价值。同时,对文学 与社会、政治、历史等关系的探讨也更加深入。

03

代表人物有白居易、 苏轼等,主张反映现 实,强调文学的真实 性和人民性。

02

古代文学批评

先秦文学批评

总结词

萌芽阶段,初步形成

详细描述

先秦时期,文学批评开始萌芽,诸子百家的经典著作中 蕴含着丰富的文学批评思想,如《论语》、《孟子》等 对诗歌、散文的品评和论述。

总结词

注重社会教化功能

详细描述

先秦文学批评主要关注文学作品的社会教化功能,强调 文学作品对道德、政治的积极影响。

发展历程

形成

汉代至魏晋南北朝,以《文心 雕龙》、《诗品》等为代表的 系统化文学批评理论。

中国文学批评史全

绪论基本知识1.儒家的文学教化论是从先秦到汉代逐渐形成的。

2.一般而言,儒家思想主要影响文学的外部规律方面,而道家思想主要影响文学的内部规律方面。

4.意境说和教化说是中国古代文学理论体系的两大支柱。

5.诗话的源起,应以欧阳修的《六一诗话》为最早。

7.《词话丛编》的编者是唐圭璋。

8.最早运用评点的批评方法的批评家是南宋末年的刘辰翁。

9.金圣叹把评点的批评方法推向了高峰。

10.重要的文学评点有毛宗岗的《三国演义》评点、张竹坡的《金瓶梅》评点和脂砚斋的《红楼梦》评点。

思考题2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第一章先秦两汉文学理论基本知识1.先秦两汉的诗论往往与乐论互通。

5.现存篇幅较长、较为完整的最早的文论资料是《左传·襄公二十九年》中所载吴公子季札观乐而发的一大段议论。

6.先秦诸子中最重视文艺的是儒家,道、墨、法三家对文艺都有不同程度的否定。

7.孔子提出的“文质彬彬”、“尽善尽美”说,被后人引申为关于文学内容与形式关系的基本原则,和道德标准与审美标准相统一的思想。

8.孟子在文学批评方面首创了“以意逆志”和“知人论世”的方法。

9.荀子开后世明道、征圣、宗经三位一体文学观的先河。

11.“非乐”与“三表法”是墨子的主要文论观点。

13.“诗言志”说被朱自清称为儒家诗论“开山的纲领”。

14.先秦典籍中,《墨子》、《庄子》、《荀子》和《左传》、《国语》、《尚书》等都有“诗言志”的说法。

15.屈原首次明确提出了“发愤抒情”的诗论主张,他也是我国第一位自觉的抒情诗人。

16.司马迁的“发愤著书”和陆机的“诗缘情”之说,渊源于屈原的思想。

中国文学批评史

一、名词解释1.《诗大序》是两汉时期诗学的重要文献,是对于儒家"诗言志"学说的较为系统的阐发和总结.《毛诗序》在首篇《关雎》的“小序”之后,从“风、风也”起到篇末,总论诗歌理论,提出文学上的许多根本问题,称为“大序".故《毛诗序》又有《诗大序》之称,《诗大序》是先秦儒家诗论的总结。

它吸收了传诗经生们的意见,论述了诗歌言志抒情的特征、内容、风雅颂赋比兴的分类与表现方法、诗歌与社会政治的关系(正风正雅变风变雅等)、诗的教化作用等,对后代产生了巨大的影响.(情志统一论六义说;“讽谏”说)1)《毛诗序》是我国古代诗论的第一篇专论,相传是汉人毛苌所撰《诗毛氏传》在首篇国风《关雎》题下的一篇序言,它不仅说明了《关雎》一篇的创作主旨,而且总论诗歌理论,提出了文学上的许多根本问题,故亦称《诗大序》。

2)它是综合了汉代学者关于先秦儒家和当时经师关于诗乐理论而写成的,提出了比较系统的儒家文论的若干理论原则,如诗歌的本质,诗歌的社会作用和诗歌的体裁以及表现手法等。

3)对诗歌本质的认识。

《毛诗序》最大的贡献就是第一次把“情与志”联系在一起,提出情志统一的诗歌本质论。

:“诗者,.。

”4)对诗歌的社会作用问题作了论述.毛诗序》提出诗歌为政治服务的两种形式:“上以风化下”“下以风刺上",这两种作者偏重的是“上以风化下”的教化作用,即诗歌的“讽谏"作用.“上以风化下,下以风刺上,主文而燏谏,言之者无罪,闻之者足戒,故曰风。

”5)总结了诗歌的体裁和表现手法,提出“六义”说.“故诗。

.。

.”2。

《典论论文》,“典者,常也,法也”,《典论》按作者曹丕愿意即是讨论各种问题的法则。

《论文》则是《典论》中的一篇,也是我国现存的第一篇评论文学以及作家的专论。

《论文》由于被南朝的萧统选入了《昭明文选》而得以完整保留下来。

在中国文学理论批评史上具有划时代的意义,因为在它之前还没有精心撰写的严格意义上的文学理论专著.它的产生是中国古代文论开始步入自觉期的一个标志.《典论·论文》从批评“文人相轻”入手,强调“审己度人”,对建安七子的创作个性及其风格给予了分析,并在此基础上提出了“四科八体”的文体说,“经国之大业,不朽之盛事”的文学价值观及“文以气为主”的作家论.提出了下列有关文学批评的几个主要问题:文学作品的功用;论作家气质、个性与风格的关系、文体论和文学批评论。

国家统编教材《中国文学批评史》

国家统编教材《我国文学批评史》1.介绍国家统编教材《我国文学批评史》国家统编教材《我国文学批评史》是我国文学教学领域的一部重要教材。

它系统地介绍了我国古代至现代的文学批评史,囊括了从古代经典到近现代作家的批评理论,全面地展示了我国文学批评的发展历程。

2.教材的编纂背景和意义《我国文学批评史》的编纂,是为了满足新时代教育发展和文化传承的需求。

在当前我国文学教学中,对于文学批评史的研究和教学已经日益受到重视,因此编纂这样一部系统全面的教材意义重大,有助于加深学生对我国文学批评史的理解和认识。

3.教材的内容和特点《我国文学批评史》囊括了从古至今的文学批评史,以研究我国文学批评的源流、发展、进步和变革为主线,全面地展示了我国文学批评的丰富多彩和多样性。

从文学形式学、文体学、心理学、社会学等多个角度对文学批评进行了深入的探讨和研究,为学生提供了丰富的知识和启发。

4.教材在教学中的应用《我国文学批评史》在文学教学中具有重要地位和作用,教师们可以根据教材内容的要求,结合学生的实际情况,有针对性地进行教学。

通过对教材的深入研究和学习,学生可以更好地了解我国文学批评的发展历程和特点,提高文学鉴赏能力,培养文学批评素养,为未来的文学研究和创作打下坚实的基础。

5.结语《我国文学批评史》作为国家统编教材的一部分,其编纂和出版,为我国文学教学和研究提供了重要的参考和支持。

希望通过这样一部系统全面的教材,能够进一步促进我国文学批评的传承和创新,培养更多的文学人才,为中华文化的复兴和传承作出贡献。

对于国家统编教材《我国文学批评史》,我们可以从以下几个角度来继续深入探讨:6. 教材对于学生思维能力的培养《我国文学批评史》的编纂是在充分考虑学生学习需求的基础上进行的。

通过对历代文学批评家的思想与观点,对文学形式与风格的探讨,对文学作品主题与内涵的挖掘,以及对文学批评的历史发展脉络的介绍,该教材激发了学生对文学的兴趣和对文学批评的思考。

中国文学批评史复习资料

名词解释1.诗言志说: 《尚书·尧典》中提出的关于社会功用的看法, “诗言志, 歌永言,声依永, 律和声。

八音克谐, 无相夺伦, 神人以和”。

“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感。

在先秦时期, “志”的含义有发展变化, 一是指政治上理想抱负, 二是指人的思想、感情。

诗言志说的实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

2.兴观群怨:(1)此说是在《论语·阳货》中提出的。

主要是针对文学的社会作用而说的。

(2)兴, “感发志意”就是说诗歌的艺术形象可以引起人的联想, 使之思想受到感发, 引起审美愉悦、共鸣。

观, “观风俗之盛衰”、“考见得失”, 通过诗歌可以了解时政与道德风尚。

群, “群居相切嗟”, 诗歌具有团结群众、增进友谊的作用。

怨, “怨刺上政”, 诗歌可以对现实中的不良政治和社会现象进行讽刺和批判。

(3)孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头, 对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

3.六义说: 《诗大序》对《诗经》的诗体与艺术手法的归纳。

六义指风、雅、颂、赋、比、兴。

前三者指诗体, 后三者指创作手法。

﹝(三体): 风: 民歌雅: 正声颂: 祭祀(三用): 赋: 陈述、铺叙比: 打比方兴: 先言他物, 引起所咏之物﹞4.六观说: 刘勰在《知音》中指出鉴赏作品要从六个方面作为评论文章的角度, 提出了“六观说”——“是以将阅文情, 先标六观。

一观位体, 二观置辞, 三观通变, 四观奇正, 五观事义, 六观宫商。

”可以了然作品的优劣。

5.风骨说: 刘勰在《文心雕龙》的《风骨》篇中提出他著名的风骨论。

“风骨”是爽朗刚健的风貌, 指作家的高尚人格和精神风貌在作品中的体现。

实质是强调风骨与辞采并重, 提倡“文明以健”、“风清骨峻”即刚健明朗的文风。

他的目的是反对齐梁的浮靡文风, 具有积极的现实意义。

刘勰风骨论既是对建安文学特点的理论概括和总结, 也对后代文论产生了深远的影响。

中国文学批评史最完整课件(重点复习汇总)

元和体

元和体是当时人们对元稹、白居易诗歌创作中和新乐 府不同的另一部分诗歌的称呼.

第二节 欧阳修的"穷而后工"论和梅尧臣的"

平澹"论

欧阳修在文学思想上最有价值的是他发展了韩愈"不平则鸣"的 思想,提出了"穷而后工"的重要见解.欧阳修认为,诗人在政治上 不得志,受到排挤,借诗文来寄托其济世安民的壮志,抒发心中苦 闷、忧思、感慨之情,往往能产生深刻优秀的文学作品.

第三,《乐记》强调了音乐表现感情的特点,同时指出音乐创作必须 有高度的真实性,应当是人的真实感情的自然流露.其云:"是故情深 而文明,气盛而化神,和顺积中而英华发外:唯乐不可以为伪."

曹丕的《典论·论文》的价值

曹丕的《典论·论文》乃是由经学时代转向玄学时代,在文艺思 想发展和文学理论批评方面具有重大转折意义的一篇纲领性文 献.它宣告了以儒家思想为指导的经学时代文学理论批评的暂时 告终,以玄学思想为主导的新的文学理论批评时期的开始.

先秦文学理论批评的特点: 第一,文学思想和文学理论批评还处于萌芽和产生时

期,它们大都体现在对总体文化的论述之中,而不是纯 粹的、单一的. "《诗》、《书》,义之府也;《礼》、《乐》,德之 则也."《左传·嘻公二十七年》 "文质彬彬"

第二,先秦时期文学思想和文学理论批评的萌芽和产生,和 哲学、政治思想有非常密切的关系,各种有代表性的文艺 思想派别都是从著名的哲学、政治思想派别中派生出来的, 不少重要的文艺思想甚至是蕴涵于哲学、政治思想体系之 中,而不是以论述文艺的形式表现出来的.

二是清代吴淇认为,此"意"乃系指客观地存在于诗篇中之"意". 《六朝诗选定论缘起》:"不知志者古人之心事,以意为舆,载志而 游,或有方,或无方,意之所到,即志之所在,故以古人之意求古人之 志,乃就诗论诗,犹之以人治人也."

中国文学批评史教案

中国文学批评史教案第一章:概述1.1 教学目标让学生了解中国文学批评的定义与特点。

使学生掌握中国文学批评的历史发展脉络。

培养学生对中国文学批评的兴趣和认识。

1.2 教学内容文学批评的定义与特点中国文学批评的历史发展重要文学批评家及其贡献1.3 教学方法讲授法:介绍文学批评的定义与特点,讲解中国文学批评的历史发展脉络。

案例分析法:分析重要文学批评家的贡献。

1.4 教学活动引入讨论:文学批评的定义与特点课堂讲解:中国文学批评的历史发展脉络案例分析:重要文学批评家的贡献1.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

第二章:先秦文学批评2.1 教学目标让学生了解先秦文学批评的特点与主要内容。

使学生掌握先秦重要文学批评家的思想。

培养学生对中国古代文学批评的兴趣。

2.2 教学内容先秦文学批评的特点与主要内容先秦重要文学批评家的思想先秦文学批评对后世的影响2.3 教学方法讲授法:介绍先秦文学批评的特点与主要内容,讲解先秦重要文学批评家的思想。

案例分析法:分析先秦文学批评的实例。

2.4 教学活动引入讨论:先秦文学批评的特点与主要内容课堂讲解:先秦重要文学批评家的思想案例分析:先秦文学批评的实例2.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

第三章:汉魏六朝文学批评3.1 教学目标让学生了解汉魏六朝文学批评的特点与主要内容。

使学生掌握汉魏六朝重要文学批评家的思想。

培养学生对中国古代文学批评的兴趣。

3.2 教学内容汉魏六朝文学批评的特点与主要内容汉魏六朝重要文学批评家的思想汉魏六朝文学批评对后世的影响3.3 教学方法讲授法:介绍汉魏六朝文学批评的特点与主要内容,讲解汉魏六朝重要文学批评家的思想。

案例分析法:分析汉魏六朝文学批评的实例。

3.4 教学活动引入讨论:汉魏六朝文学批评的特点与主要内容课堂讲解:汉魏六朝重要文学批评家的思想案例分析:汉魏六朝文学批评的实例3.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

中国文学批评史

中国文学批评史

:

1 中国文学批评史

中国文学批评史是研究中国文学发展和变化的过程的学科,主要

研究中国文学的思想、结构、形式、精神、价值观以及它产生的文化

后果,涉及传统文学和新文学两个方面,以及文学文本改造。

它是展

现历史文学演变依据和评价文学作品价值的重要科学工具和学术基础,是研究文学全貌和文学思潮发展和改变的研究领域。

2 中国文学批评史发展历史

中国文学批评史可以追溯到先秦古代,如先秦思想家荀子和赵乙、西汉文学家班固的文学批评论著《汉书·文苑英华》出现,他们在文

学门类和文学结构上作出了分类和解释。

中国文学批评史

苏轼认为词和诗的区别只不过在字句形式上有一定规则而已, 词采用长短的形式,词也就是长短句之诗。但是诗和词“搜 研物情,刮发幽翳”的内在本质是一样的。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

苏轼将北宋诗文革新运动的精神,扩大到 了词的领域,扫除了晚唐以来的传统词风,开 创于婉约派并立的豪放派。扩大了词的题材, 把词人的视野从传统的“花间”、“尊前”引 向了人间社会。丰富了词的意境,冲破了诗庄 词媚的界限,对词的革新和发展做出了很大贡 献。

第一:宗南宋,崇醇雅、清空词风,批评元、明词风。 针对明代词的弊病,适合清初时代需要。他们提倡以南宋姜张词风为圭桌,学习他 们的清空、醇雅,以适宜表达家国之恨的幽情暗绪。 “词至南宋始极其工,至宋季而始极其变”。——朱彝尊 “句琢字炼,归于醇雅。“——汪森

第二:为词尊体,提高词的地位。 “词虽小技,昔之通儒巨公往往为之,盖有诗所难言者,委曲倚之于声。其辞益微, 而其旨益远。善言词者,假闺房儿女子之言,通之于《离骚》、变《雅》之义,此 尤不得志于时者所宜寄情焉耳”。——朱彝尊《红盐词序》)

常州词派

社会背景:

康熙﹑乾隆时期﹐词坛主要为浙派所左右。浙派标举南宋﹐推崇姜(夔)﹑张(炎) ﹐一味追求清空醇雅﹐词的内容渐趋空虚﹑狭窄。到了嘉庆初年﹐浙派的词人更是 专在声律格调上著力﹐流弊益甚﹐常州词人张惠言欲挽此颓风﹐大声疾呼词与《风》 ﹑《骚》同科﹐应该强调比兴寄托﹐反琐屑饤饾之习﹐攻无病呻吟之作。一时和者 颇多﹐蔚然成风﹐遂有常州词派的兴起﹐后经周济的推阐﹑发展﹐理论更趋完善﹐ 所倡导的主张更加切合当时内懮外患﹑社会急速变化的历史要求。

铺叙:指词的表现手法,细腻描写,词意混成,而又 层层深入。 典重:指词的风格,不纤巧,不轻佻,沉着,典雅。 情致:指词的情韵风致,须含蓄深渊。 故实:指用事,即典故,须用得贴切、自然。

中国文学批评史

1、朱自清认为“诗言志”是中国历代诗论的“开山纲领”。

2、曹丕《典论论文》是中国文学史上第一篇文学理论专论,内容包括“文以气为主”的文气说、“文本同而求异”的文体论、“文章经国之大业”的文章论、反对“文人相亲”的作家论。

3、钟嵘《诗品》是我国现存最早的一部诗歌评论专著,被誉为“百代诗话之祖”。

4、刘勰的《文心雕龙》包括“文之枢纽”、“论文叙笔”、“剖情析采”,“执政驭奇”是贯穿全书的一个基本原则。

——《文心雕龙》和《诗品》是魏晋南北朝最为重要的两部文学批评著作。

5、陆机的《文赋》是中国文学史上第一篇比较完整、深入论述创作的文章,他对灵感的分析——是第一次发现中国文人有对灵感的分析,他对诗歌文体风格概括——“诗缘情而绮靡”——有“开一代风气的重大意义”。

6、严羽《沧浪诗话》在宋代文论批评史中是一部最有系统的诗学理论之作。

7、元浩问的《论诗三十首》是继杜甫《戏为六绝句》之后,“以诗论诗”的典范之作。

8、杜甫的《戏为六绝句》组诗开创了我国诗论绝句具有“诗化色彩”的文学批评体式。

9、白居易的文学批评思想主要集中在《与元九书》——“诗者,根情苗言,华生实义”。

他强调“诗教”的社会政治功能,倡导继承《诗经》的风雅比兴传统,要求——“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,十分重视讽喻诗的创作,突出诗文创作的宗旨是“补察时政”、“泄导人情”,享有“广大教化生”的美誉。

10、唐代的选本:殷璠《河岳英灵集》、元结《箧中集》、高仲武《中兴间气集》11、唐王昌龄《诗格》有“三格”:生思(内心而成)、感思(古贤者而成)、取思(自然外物而成)和“三境”:意境、情境、物境。

12、皎然《诗式》提出了缘境、取境。

13、司空图的“四外说”:韵外之致、味外之旨、象外之象、景外之景。

14、黄庭坚提出了点铁成金、夺胎换骨之说。

15、吕本中的《江西诗社宗派图》创立“江西诗派”之名(悟入、活法)——“一祖三宗”(杜甫为祖、黄庭坚、陈师道、陈与义)16、李清照的《词论》的主旨和核心观点是“词别一家”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国文学批评史

课程代码: 61094001

课程名称:中国文学批评史

英文名称:History of Chinese literary criticism

学分:2 开课学期:第8 学期

授课对象:汉语言文学专业本科学生先修课程:中国古代文学史

课程主任:洪树华,副教授,博士

课程简介:

《中国文学批评史》是中文专业学生的一门必修课。

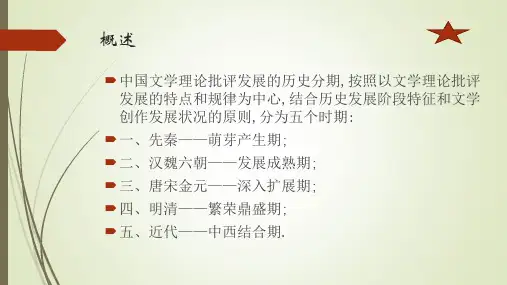

本课程以史为线索,讲述先秦时期的文学理论批评的萌芽和产生、汉魏六朝时期的文学理论批评的发展和成熟、唐宋金元时期的文学理论批评的深化和扩展、明清时期的文学理论批评的繁荣和鼎盛、近代时期的文学理论批评和西方文艺美学的交汇。

实践教学环节:

课程考核:

课程最终成绩=平时成绩*20%+期末考试成绩*80%;

平时成绩由出勤率、作业、小论文的完成情况决定;

期末考试采取闭卷考试。

指定教材:

[1]张少康.《中国文学理论批评史教程》.北京:北京大学出版社,1999年4月,第1版.

参考书目:

[1]朱东润.《中国文学批评史大纲》.上海:上海古籍出版社,2001年7月,第1版.

[2]王运熙、顾易生.《中国文学批评史新编》.上海:复旦大学出版社,2001年11月,第1版.。