部编人教版六年级上册语文《七律·长征》教学设计

部编版语文六年级上册七律长征说课稿(优选3篇)

部编版语文六年级上册七律长征说课稿(优选3篇)【部编版语文六年级上册七律长征说课稿第1篇】《七律.长征》说课设计尊敬的各位领导、老师:大家好!今天,我说课的内容是人教版五年级上册第八组第一篇课文《七律.长征》。

一、说教材1、教材分析:《七律.长征》是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。

全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

2、教学目标根据课标中提出的三个维度的教学目标,考虑课文的特点、学生的认知水平,我确定了以下教学目标:(1)知识与能力:掌握本课生字新词,理解“逶迤”、“磅礴”等词语的意思;理解诗句内容;有感情地朗读、背诵课文。

(2)过程与方法:通过反复诵读和品评、借助长征故事,缩短学生与文本之间的距离,感受红军战士的伟大精神。

(3)情感态度与价值观:从字里行间体会红军在长征途中所表现出的大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

3、教学重难点教学重点弄懂诗意,从中领会全诗表达的大无畏精神和英勇豪迈的气慨。

教学难点理解二、三句的意思并体会蕴含的思想感情。

二、说教法学法教法长征对于学生来说是非常陌生的,为使学生走近文本,对诗歌描绘的情境与所表达的情感有更深刻的感悟,我运用情境教学法、感情朗读法、直观演示法,充分发挥学生性,让学生在读中悟,悟中读,让学生在书生朗朗的语文世界里,情感得到提升,素养得到提高。

学法根据新课程目标、文本特点、学生的的认知规律,采取了搜集资料法、朗读法、小组合作探究法。

三、说教学过程1、情境导入走入诗文。

2、初读全诗粗知诗意。

3、细读全诗理解诗句。

4、欣赏歌曲升华情感。

5、拓展延伸接受洗礼。

(一)情境导入入诗文。

我国著名特级教师于漪曾说过:“课的第一锤要敲在学生的心灵上,激起他们思维的火花,或者像磁石一样把学生牢牢地吸引住。

”由于红军长征对当前小学生来说很遥远,是无法让未经风雨的学生体会出长征的艰辛的。

上课伊始,我播放电视剧《长征》的录像片段,引出长征,为了让学生进一步了解长征,出示红军长征的线路图,配以气势磅礴的音乐简介长征,给学生带来了视觉、听觉上的强烈震撼,既激发了学生的学习兴趣,又迅速拉近了学生与文本的距离。

2023年部编版语文六年级上册七律长征教学设计(推荐3篇)

部编版语文六年级上册七律长征教学设计(推荐3篇)〖部编版语文六年级上册七律长征教学设计第【1】篇〗一、师生问好导入新课交流资料1、师:刚才的歌曲是什么?作者是谁?指名交流生:《长征》。

生:毛泽东。

2、师:你对毛泽东有什么了解?同学交流3、出示毛泽东,教师简介毛泽东:伟大的政治家、军事家、文学家。

今天我们就来学习他的《七律·长征》。

板书课题4、读课题。

5、师:读课题后你有什么不明白的问题?生:什么是七律?生:什么是长征?出示诗歌教师讲解七律特点。

同学交流对长征得了解。

生:有两万五千里……6、师:拿出教师准备的资料袋,读读资料看看你又读懂了什么?自由读后交流。

7、读课题师:带着你读资料后的感受再读课题。

生读课题。

师:自豪地读课题。

生读。

二、检查预习合作交流1、师:课前老师让同学们预习课文,现在检查一下词语。

出示词语:澎湃逶迤……生读词语2、师:把这些词语放到课文中你还认识吗?自读课文,注意读准字音,读通诗意。

同学自读指名读3、出示画出节奏的诗歌。

师:按老师画出的节奏读。

同学自读指读齐读三、合作探究披文入情1、师:同学们读诗后还有什么不明白的地方吗?生:等闲是什么意思?生:尽开颜生:逶迤生:澎湃……师:谁来帮帮他?生:……2、师:谁来谈谈对诗句的理解?生:……3、师:这是一座座什么样的山?出示乌蒙山与五岭山脉的。

生:高大……师:假如让你去爬过,你有什么想说的?生:太可怕了。

生:得克服多少困难?太难了。

生:可能一辈子也爬不出来,会迷路。

……师:可是在红军看来?生:走泥丸,腾细浪。

师:你体会到了什么?生:红军战士的革命乐观主义精神。

生……4、师:诗中还有那些困难?生:金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

师:提出一个问题比解决一个问题更有价值,你有什么问题?生:怎么一个是“暖”,一个是“寒”?出示金沙江。

师:看到这种情景你有何感想?生:……师:难怪敌人说连一只鸟都飞不过来,红军过金沙江比登天还难。

师:可是红军巧妙的把敌人的主力部队引开,不费一枪一弹过了金沙江。

部编版语文六年级上册七律长征说课稿(精选3篇)

部编版语文六年级上册七律长征说课稿(精选3篇)【部编版语文六年级上册七律长征说课稿第1篇】《七律长征》说课稿一、教材分析1、教材地位分析《七律长征》是九年义务教育六年制小学语文教材第九册的第八单元的第一篇课文,它在本单元起到了引领示范的作用。

本课是毛泽东主席在1935年10月,长征即将胜利之时,回想起红军所走过的千山万水,所经历的艰难坎坷,心潮澎湃写下的一首诗。

这首诗生动地概述了两万五千里长征的艰难历程,讴歌了中国工农红军在长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

2、学情分析五年段的学生已经具备了一定的阅读能力,能自学生字词,初步读懂课文内容,借助工具书理解词句,能查阅资料,能运用抓住重点词句、联系上下文、结合资料等方法学习课文,有自己独特的见解等,有利于教学的开展。

3、教学目标结合本班学生实际和“新课标”对5、6年级诗歌阅读提出明确要求,“阅读诗歌,大体把握诗意,想像诗歌描述的情境,体会诗人的情感。

受到优秀作品的感染和激励,向往和追求美好的理想。

”我将本课的教学目标确定如下:(1)知识与能力目标:认识“礴、丸、岷”等三个生字,能正确读写“远征”等词语,有感情地朗读课文,背诵课文。

(2)过程与方法目标:借助多媒体课件等资源,创设情境,引领学生自主探究,互动交流,在读中理解,读中感悟。

(3)情感态度与价值观目标:体会红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

4、教学重点和难点教学重点:抓住重点诗句品读感悟,体会红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

教学难点:理解本诗高度的艺术概括性和极度夸张的手法。

二、教法与学法这首诗的时代背景离学生的生活年代比较远,学生要把握诗中的思想感情有一定的难度。

根据学生实际情况和课文特点,我主要采用朗读体会法,即通过反复朗读,让学生读出诗的韵味,在读中理解诗意,在读中感受毛主席及其领导的中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概,达到熟读成诵的效果。

另外,利用创设情境法,将学生带入特定的历史背景中,让学生合作学习、小组交流,为学生营造了一个和谐的课堂氛围。

六年级上册语文教案-《七律·长征》人教部编版

此外,在课堂时间安排上,我可能过于注重课内教学,导致学生们在课堂上的互动和表达机会有限。为了充分调动学生的积极性,我计划在今后的教学中,适当调整时间分配,增加学生发言和展示的机会。

-情感的传递:学生可能难以将抽象的情感转化为具体的表达,如通过朗读传递诗歌的情感。

-生字词的正确运用:学生可能会在生字词的书写和运用上遇到困难,如“磅礴”、“逶迤”等字词的正确使用。

举例:在分析“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”这句诗时,学生可能难以理解“逶迤”和“磅礴”两个形容词的精确含义,以及它们在诗句中所起到的形象描绘作用。教师需要通过生动的例子和形象的比喻,帮助学生突破这一难点。

(三)实践活动(用时10分钟)

1.分组讨论:学生们将分成若干小组,每组讨论一个与《七律·长征》相关的问题,如诗句的理解、修辞手法的运用等。

2.实验操作:为了加深理解,我们将进行一个简单的朗读练习。这个练习将帮助学生更好地体会诗歌的节奏和情感。

3.成果展示:每个小组将向全班展示他们的讨论成果和朗读效果。

在实践活动环节,我安排了分组讨论和朗读练习,目的是让学生在实践中加深对课文的理解。通过这个环节,我发现学生们在讨论中能够主动思考,提出自己的观点,这让我很欣慰。同时,我也注意到有些学生在修辞手法的识别上还存在一定难度,这让我意识到在今后的教学中,需要更加关注这个问题的引导和讲解。

在小组讨论环节,学生们围绕长征精神在实际生活中的意义展开了热烈的讨论。我作为引导者,尽量提出一些开放性的问题,让学生们从不同角度去思考和感悟。从成果分享来看,学生们对长征精神有了更深刻的理解,这也达到了我预期的教学目标。

人教部编版六年级语文上册《七律·长征》教案

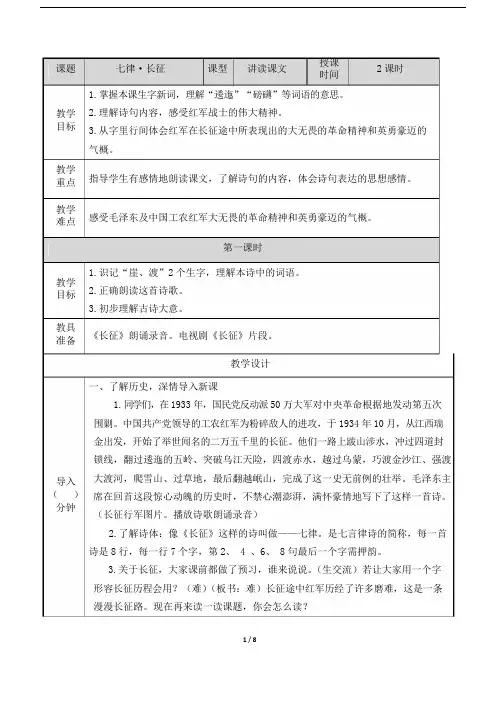

课题七律·长征课型讲读课文授课时间2课时1.掌握本课生字新词,理解“逶迤”“磅礴”等词语的意思。

教学 2.理解诗句内容,感受红军战士的伟大精神。

目标 3.从字里行间体会红军在长征途中所表现出的大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

教学重点指导学生有感情地朗读课文,了解诗句的内容,体会诗句表达的思想感情。

教学难点感受毛泽东及中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

第一课时1.识记“崖、渡”2个生字,理解本诗中的词语。

教学目标 2.正确朗读这首诗歌。

3.初步理解古诗大意。

教具准备《长征》朗诵录音。

电视剧《长征》片段。

教学设计一、了解历史,深情导入新课1.同学们,在1933年,国民党反动派50万大军对中央革命根据地发动第五次围剿。

中国共产党领导的工农红军为粉碎敌人的进攻,于1934年10月,从江西瑞金出发,开始了举世闻名的二万五千里的长征。

他们一路上跋山涉水,冲过四道封锁线,翻过逶迤的五岭、突破乌江天险,四渡赤水,越过乌蒙,巧渡金沙江、强渡导入()分钟大渡河,爬雪山、过草地,最后翻越岷山,完成了这一史无前例的壮举。

毛泽东主席在回首这段惊心动魄的历史时,不禁心潮澎湃,满怀豪情地写下了这样一首诗。

(长征行军图片。

播放诗歌朗诵录音)2.了解诗体:像《长征》这样的诗叫做——七律。

是七言律诗的简称,每一首诗是8行,每一行7个字,第2、4、6、8句最后一个字需押韵。

3.关于长征,大家课前都做了预习,谁来说说。

(生交流)若让大家用一个字形容长征历程会用?(难)(板书:难)长征途中红军历经了许多磨难,这是一条漫漫长征路。

现在再来读一读课题,你会怎么读?新课教学()分钟(深情):七律·长征(缓慢):七律·长征二、朗读感知,了解诗歌内容1.指名读古诗三遍,纠正字音。

正音:谁愿意把这首诗读给大家听听?(指名读)其他同学注意听这首诗当中的2个生字,看看读得是不是正确。

2.谁来给他一些建议。

请你举个例子读给他听听,好吗?你能再综合同学们的建议,更好地把这首诗再读一遍吗?3.齐读:让我们一起把这首诗读出来。

部编版语文六年级上册七律长征创新教案(精选3篇)

部编版语文六年级上册七律长征创新教案(精选3篇)〖部编版语文六年级上册七律长征创新教案第【1】篇〗【教学目标】1. 有感情地朗读全诗、背诵全诗。

2. 通过学习诗歌,初步感悟作者概括与典型的写法。

3. 结合资料,抓关键词语,理解诗意,体味诗情,感受毛泽东及中国工农红军在二万五千里长征途中大无畏的的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

【教学重难点】1. 通过学习诗歌,初步感悟作者概括与典型的写法。

2. 借助材料,感受诗句意象,理解颈联“暖”和“寒”的情感含义,体会红军战士长征途中的革命大无畏精神和革命乐观主义精神。

【课前准备】学生准备:查阅资料,了解长征背景。

教师准备:搜集视频、音频、等制作多媒体课件【课时安排】第二课时【教学过程】板块一:竞赛激趣----长征知识知多少1. 导语激趣,以赛促学同学们,上节课我们已经初读了《七律长征》,对诗题、诗意,作者毛泽东主席、长征背景资料,都有了一定的了解。

你们都还记得吗?那我们来一组长征知识竞赛吧,看看哪个小组记得牢,答得准。

敢挑战吗?好的,抢答题,答对一题加两分。

就看哪个小组最强咯!2. 小组竞赛,抢答重温(1)以下对作者毛泽东身份评价不对的一项是()A 共产党创始人之一新中国第一任领导人B 政治家革命家C 书法家诗人D 画家文学家(2)红军长征时间的始末是()A 1934.10--1935.10B 1934.10-1936.5C 1934.8--1936.10D 1934.10-1936.10(3)红军长征历经()个省,翻越了()座大山,跨过()条大河,行程大约()里A. 12个省 15座大山 18条大河 25000里B 11个省 12座大山 18条大河 25000里C 14个省 18座大山 24条大河 25000里D 14个省 18座大山 24条大河 25000里(4)这首诗中,毛泽东用哪个词高度概括了长征之难?()A 五岭逶迤B 乌蒙磅礴C 万水千山 D尽开颜(5)《七律长征》诗句中,作者毛泽东选取的万水千山分别是哪些大江大河?()A金沙江大渡河五岭乌蒙山岷山B金沙江大渡河五岭乌蒙山岷山C 普渡河清水江五岭大娄山乌蒙山D金沙江葫芦河五岭六盘山夹金山【设计说明:通过长征知识竞赛,激发学生学习兴趣,既是复习上节课所学知识,又是引发新课,做到过渡无痕。

部编版语文六年级上册七律长征教学设计精选3篇

部编版语文六年级上册七律长征教学设计精选3篇【部编版语文六年级上册七律长征教学设计第1篇】教学目标:1、认识3个生字,会写3个生字,能正确读写“远征”等词语。

2、有感情地朗读课文、背诵课文。

3、理解诗意,感受毛泽东及中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

重点:朗读课文难点:理解诗意教学过程:一、导入课题、了解长征1、同学们,在80年前,在我们中国的革命史上,有一个伟大的胜利,前不久,我们的党和国家作了隆重的纪念,你们知道这是什么胜利吗?……这就是长征,就是由中国共产党领导的工农红军所进行的二万五千里长征。

2、交流对长征的认识。

课内:课外:课件展示课后的“资料袋”。

过渡:漫长的二五五千里长征,发生了许多感人肺腑的故事,也诞生了许多壮丽的诗篇,今天我们要学习的《七律.长征》就是其中最辉煌的一篇。

二、自读诗句,读通读顺。

1、解题:体裁、题目2、自读,读通读顺诗句,生字词多读几遍。

3、检测初读情况。

(1)抽学生读(2)认读生字:重点字音:磅、岷(3)指导书写生字三、交流理解、指导朗读1、同学们,根据你对长征的认识,如果让你也来一次长征,你会觉得怎么样,请选用诗歌中的一个字来表达。

(难)你选“难”,面对长征之难,面对远征之难,红军的态度是“不怕”,红军不怕远征难,所以二万五千里的万水千山在红军眼里——“只等闲”。

解释等闲:平常、平平常常、稀松平常。

读出红军的无畏、读出红军的轻蔑。

这两句总写“红军不怕远征难”,“远征难”难在哪里?(万水千山)怎样的万水千山啊?红军又是如何地不怕?这需要我们大家认真地去研读。

2、结合课下注释和老师提供的词语注释自读理解诗意。

3、以小组为单位讨论对诗意的理解。

4、师生交流探讨。

难在哪里?又是如何地不怕?千山:五岭逶迤,乌蒙磅礴(结合和当地山岭认识五岭和乌蒙山的大、高,体会千山之难。

)但是在红军的眼里它们不是高大的山脉,不是广袤的山岭,而是腾起的细小的浪花,只是滚动的泥丸。

2023年部编版语文六年级上册七律长征教案(推荐2篇)

部编版语文六年级上册七律长征教案(推荐2篇)〖部编版语文六年级上册七律长征教案第【1】篇〗《七律·长征》教案设计一、教学目标:1.认识3个生字,会写3个生字。

能正确读写“远征”等词语。

2.理解诗意,有感情地朗读课文。

背诵课文。

3.感受毛泽东及其领导的中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气4.感受毛泽东诗词的风格:夸张的手法和高度的艺术概括性。

二、教学重点:感受红军的大无畏精神、英勇豪迈的气概。

领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质。

三、教学难点:理解关键词句的意思并体会蕴含的思想感情。

四、课时安排:1课时五、课前准备:教师准备:1.搜集长征的相关资料。

2.制作视频课件:视频《长征》歌曲,视频《飞夺泸定桥》片段,地图。

学生准备:1.自读《长征》,读准字音,读通句子。

2.搜集长征背景资料及毛泽东的资料。

教学过程一、回顾诗歌,感情朗读1.复习导入:上节课同学们在熟读的基础上了解了诗歌的主要内容。

谁愿意说一说自己的收获?(预设:我知道这首诗写于长征期间,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。

回顾长征途中红军战士所战胜的无数艰难险阻,他写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

)2.学生有感情地朗读诗歌。

设计意图:教师用语言调动学生的情感,促使学生简述诗歌的时代背景,使学生感知诗歌在特定历史情况下所蕴含的情感,为理解诗歌所表达的情感奠定基础。

二、研读全诗,感悟情感(一)学习前两句诗。

1.导学:快速读课文,用一个字概括红军长征给你的印象。

2.学生读后汇报,用一个“难”字概括长征途中的自然环境和敌情分析。

3.引导思考:面对这样艰苦的环境,红军有没有退却?从哪里可以断定?体现了红军战士怎样的精神和意志?4.交流明确:从“红军不怕远征难,万水千山只等闲”可以断定红军面对困难没有退却,体现了红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概。

5.导读:你能带着对红军战士的无比崇敬之情来读一读前两句吗?(学生练习朗读这两句诗。

2023年部编版语文六年级上册七律长征教学设计(精选3篇)

部编版语文六年级上册七律长征教学设计(精选3篇)〖部编版语文六年级上册七律长征教学设计第【1】篇〗[教学目标 ]1、理解诗歌具有高度的艺术概括性和夸张手法的巧用。

2、体会红军在长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

[重点难点]1、重点:关键字词的含义及其饱含的深情。

2、难点:高度的艺术概括性和极度夸张的手法。

[教学时数] 一教时[教学过程 ]一、预习1、给下列划线字注音逶迤(wēi yí)磅礴(páng bó)岷山(mín )2、解释词语。

逶迤:弯曲绵延的样子。

磅礴:气势雄伟的样子。

二、导入这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。

回顾长征一年来红军所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情,以极其轻松的笔调写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

借助多媒体播放红军长征的录像,教师介绍长征的历史事实,并让学生哲学歌曲《七律长征》,给学生直观形象的感受。

三、听朗读录音,或教师范读学生朗读诗歌之后,谈谈自己最喜欢的其中的一句诗,并说说理由。

四、学习新课1、学生结合注释,说说全诗的大意。

讨论交流后,明确:红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山万水都看得极为平常。

绵延不断的五岭,在红军看来只不过是微波细浪在起伏,而气势雄伟的乌蒙山,在红军眼里也不过是小小泥丸在滚动。

金沙江浊浪滔天,拍击着高耸入云的峭壁悬崖,雾气蒸腾;大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,寒意阵阵。

更加令人喜悦的是踏上千里积雪的岷山,红军翻越过去以后个个笑逐颜开。

2、赏析。

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。

”这两句是全诗的总纲,写得极有气势。

它高度概括了红军在毛泽东和党中央的统率下于整个长征过程中所表示出来的亘古未有的英雄气概和百折不挠的勇毅精神。

“远征难”三个字总括了红军长征途中所遇到的一切困难。

“远征”是写长征行程之远,时月之长;“难是写长征牺牲之大,经历之苦。

2023最新-部编版小学六年级上册语文第5课《七律·长征》课文原文及教案【优秀8篇】

部编版小学六年级上册语文第5课《七律·长征》课文原文及教案【优秀8篇】作为一名教师,就难以避免地要准备教案,借助教案可以恰当地选择和运用教学方法,调动学生学习的积极性。

我们应该怎么写教案呢?牛牛范文为您精心收集了8篇部编版小学六年级上册语文第5课《七律·长征》课文原文及教案,希望能对您的写作有一定的参考作用。

五年级语文教案《七律长征》篇一[教学目标]:1、正确理解下列词语:逶迤,磅礴,岷山,只等闲,腾细浪,走泥丸,云崖暖,铁索寒,2、理解诗意,充分感觉红军战士的革命英雄主义和乐观主义精神,在情感上受到感染和熏陶。

3、有感情地朗诵全诗,感受诗的节奏和韵律,增强对七律诗这种体裁的感性认识。

[教学重点,难点]:重点:理解诗句含义,有感情地朗读诗歌。

难点:通过重点词句体会红军战士的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

[教学准备]:1、教学多媒体及课件。

2、学生查找有关长征的资料并自学生字词。

[课前预习]:1.课前布置学生查找有关资料,了解长征的相关知识,上课时讲述你所了解的长征。

2.借助工具书及注释读懂课文。

[教学过程]:一、创设情景导入新课,走近长征。

师:今天我们学习一首七律诗——《七律·长征》.师:长征是永载中国革命史册的光辉历史,齐读课题——师:长征是国人引以为豪的一段历史。

齐读课题——师:七律长征的作者是一代伟人毛泽东。

让我们一起怀着崇敬的心情呼唤他的名字——师:你对长征又了解多少呢谁来说说(指名说)师小结:中国工农红军为了北上抗日,粉碎国民党反动派的围剿,保存自己的实力,于1934年10月从江西瑞金出发,一路跋山涉水,翻过五岭,突破乌江,四渡赤水,越过蒙山,巧渡金沙江,强渡大渡河,飞夺泸定桥,爬雪山,过草地,击溃了敌人的多次围追堵截。

1935年10月,红军主力终于胜利到达陕北,完成了举世闻名的二万五千里长征。

带着你的理解,我们一起走进《长征》.二、初读诗歌,感知大意,质疑问难(一)正确,流利的朗读诗歌师:请同学们翻书80页,朗读诗歌,把诗读通顺,生字读准确。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

创新教案

《七律·长征》教学设计

【教学目标】

(一)知识与能力:

1.学会2个生字;理解“只等闲、逶迤、磅礴、万水千山”的意思;体会理解这些词语在诗句中所含有的思想感情。

2.理解诗的意思并体会红军的所向无敌的精神、英勇豪迈的气概。

3.了解长征这段历史以及本课的写作背景。

4.简单了解律诗的特点,了解本诗的风格。

5.体会诗人表达的情感,在情感上受到感染和熏陶,指导学生有感情地朗读课文、背诵课文。

6.培养学生搜集处理信息的能力、自主学习能力、发展思维能力、语言表达能力。

(二)情感教育:

1.理解诗句内容,感受毛泽东及其中国工农红军完成二万五千里长征的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

2.领略毛泽东作为诗人,作为一代伟人的博大胸怀、高昂的气质。

3.培养学生坚韧顽强的的意志品质。

教学过程:

一、揭题,感知诗歌内容

1.谈话揭题,读通读懂古诗

同学们,看到鲜艳的五星红旗,我们就会想到:新中国的建立,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的。

然而在我国的革命历程中,有一次伟大的壮举,那就是举世闻名的二万五千里长征。

那么同学们你们了解长征吗?现在让我们一起领略这首气魄宏伟的七律诗《长征》。

请同学们自由地读这首诗,把这首诗读通、读准。

(让学生自由地读2分钟)

2.介绍“七律”,这是一首七言诗。

所谓的七言诗就是七言八句。

言,就是字,每行有七个字,一共有八句话。

就是七律。

七律诗中间四句两两相对应,而且朗读的时候还有和谐的韵律与鲜明的节奏。

3.出示中央红军的长征路线图。

毛泽东主席是亲自率领红军长征的一代伟人,他回顾所经历的千山万水,

心潮澎湃,写下了气势磅礴的诗篇——《七律长征》。

(板书课题)

4.初读诗歌,感知内容。

请同学们根据投影以及书中的相关资料,再次初步感知诗歌内容,说说诗

歌中的哪个字哪个词哪句话给你留下了深刻的感受?按照下面的格式说一说:(投影)当我读到时,我仿佛看到(感受到)。

5.同学间交流读诗心得,谈感受。

6.现在让我们一起感受红军在长征路上所经历的苦难与红军战士们的壮志豪情。

大家再来读诗吧。

(二)赏读,领略诗歌意境

师:全诗虽然仅有56个字,却向我们展示了长征路上的种种艰难险阻,现在让我们再读读诗句,并结合自己了解的课外知识,说说诗中描写了红军在长征途中遇到的哪些艰险经历?

交流(根据学生的回答,随机的出示)

1.红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

(交流)

师:请同学们自由地认真诵读全诗,这两句诗句概括了全诗的主要内容——也就是中心句,请用笔把它画出来。

你们都是画的这两行吗?(板书:远征难)

理解“万水千山”“只等闲”,谁来说说这两句的意思?谁来读好这两句?(指名读)谁愿意读?我们一起读。

(齐读)第1句语气要坚决,充满信心,第2句后面轻读,读出当作平常事的平淡语气。

2.“五岭/ 逶迤/ 腾/ 细浪,乌蒙/ 磅礴/ 走/ 泥丸”。

(出示)

师:这五岭是哪几座山?这乌蒙是什么样的山呢?边讲边板书画图表示:五岭是逶迤的(同时理解“逶迤”的意思:连绵不断)现在让我们来看看这逶迤的五岭。

在你们的眼中这五岭是怎么样的?但在红军眼里,这逶迤的五岭怎么变成了翻腾的细浪了呢?乌蒙山是磅礴的(理解“磅礴”的意思:气势雄伟)这气势雄伟的乌蒙山怎么是滚动的小小泥丸了呢?红军是怎样面对的?(再次引导学生抓住“不怕”“只等闲”)。

师:难道红军在翻越这些山的时候真的如同他们说的那么容易嘛?你想象一下他们在翻越这些山的时候会遇到什么困难呢?红军就靠着自己的双脚,历时两年整,行程上万里,其间经过无数次激烈的战斗。

穿越了峰峦起伏的五岭,跨过了这巍峨高大、山势陡峭的乌蒙山,多少的艰难险阻,在我们红军的眼中,

都算不了什么!再带着感受读一读,讨论红军其中的辛苦与豪迈。

(学生齐读、指名读“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”。

)

你还从哪些地方体会到红军不怕艰难险阻的呢?

3.出示:“金沙/ 水拍/ 云崖/ 暖,大渡/ 桥横/ 铁索/ 寒。

”

A、出示巧渡金沙江视频:

这就是险峻的金沙江,你们知道红军是怎样渡金沙江吗?

师小结:长征途中红军和敌人斗智斗勇,有巧夺也有恶战,金沙江是智取,大渡河是恶战,多少红军战士葬身于滚滚的大渡河中。

师:现在,你知道“暖”字表达的感情吗?(生各抒己见)

B出示:铁索桥【百度图片】

师:为什么用“寒”字来描写铁索桥呢?由“寒”字你联想到了什么?

生1:我由寒字想到那铁索寒光闪闪,阴森森的。

生2:看到“寒”字令人有种毛骨悚然的感觉。

生3:我想到了当时战斗非常激烈,红军冒着敌人枪林弹雨前进,视死如归。

生4:我联想到红军战士攀着十三根铁链、面对敌人的狂轰乱炸艰难前进,下面又是水流湍急的大渡河那是一场怎样的惊心动魄的战斗(欣赏红军勇士飞夺泸定桥)

师:你认为该怎样读这句诗?(学生练习朗读,指名读。

)

师:同学们,这一暖一寒,一喜一泪,不正是体现——(学生自由补充)

4.出示:“更喜/ 岷山/ 千里/ 雪,三军/ 过后/ 尽/ 开颜。

”

师:“更喜”喜什么?为什么“尽开颜”(播放过雪山视频)感受那种以苦为乐的精神。

师:克服了重重困难,胜利就在眼前,这一切怎么不令红军欣喜若狂、兴奋不已呢?让我们把红军的这种胜利之喜、这种万丈豪情通过声音读出来吧!(生齐读“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

”)

三、诵读,品悟诗中之情

1.师过渡:红军长征仅仅遇到了这五个困难吗?他们还遇到了哪些困难呢?你听到过哪些红军长征路上的感人故事呢?

(学生根据已有知识进行交流:《金色的鱼钩》、《丰碑》、《草地夜行》等让学生讲讲大致的故事情节。

)

2.这些困难在这首诗中用哪个词语予以表达?(远征难)

3.面对这些困难,我们红军战士的态度是怎么样的?他们不仅不怕这些困难,还把这“万水千山”看作了什么?(只等闲)“只等闲”是一种怎么样的态度呀,让我们带着这种把困难当作平常事的气概通过诗句再次来感受。

齐读全诗。

四、欣赏,激发学生情感

师过渡:在这二万五千里的长征路上,英勇的红军战士要走过万水千山,要经历千难万险。

诗中虽然只有五幅画面,却包含了红军长征途中所有的艰难困苦,只是这些太多太多,说不完、道不尽。

让我们带着对红军英勇无畏、不怕艰险、乐观向上的赞叹之情,再来朗读全诗吧!(生读)

1.这首气壮山河、豪情壮志的诗歌正是中国人民的伟大领袖,中华人民共和国的缔造者毛泽东所作。

(出示毛泽东图片)

2.播放歌曲,烘托气氛,提升情感。

(播放歌曲《七律·长征》)

3.感情背诵。

板书设计:

七律·长征

远征难万水千山只等闲

五岭逶迤乌蒙磅礴

金沙水拍大渡桥横

岷山千里雪尽开颜。