通信电子线路实验报告解析

通信电子线路实验报告三点式振荡讲解

通信电子线路课程设计课程名称通信电子线路课程设计专业通信工程班级学号姓名指导教师2015年7月15日前言现代通信的主要任务就是迅速而准确的传输信息。

随着通信技术的日益发展,组成通信系统的电子线路不断更新,其应用十分广泛。

实现通信的方式和手段很多,通信电子线路主要利用电磁波传递信息的无线通信系统。

在本课程设计中,着眼于无线电通信的基础电路——LC正弦振荡器的分析和研究。

常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,这就是反馈振荡器。

按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型。

其中LC振荡器和晶体振荡器用于产生高频正弦波。

正反馈放大器既可以由晶体管、场效应管等分立器件组成,也可由集成电路组成。

LC振荡器中除了有互感耦合反馈型振荡器之外,其最基本的就是三端式(又称三点式)的振荡器。

而三点式的振荡器中又有电容三点式振荡器和电感三点式振荡器这两种基本类型。

反馈振荡器是一种常用的正弦波振荡器,主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成。

按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型。

本文介绍了高频电感三点式振荡器电路的原理及设计,电感三点式易起振,调整频率方便,可以通过改变电容调整频率而不影响反馈系数。

正弦波振荡器在各种电子设备中有着广泛的应用。

根据所产生的波形不同,可将振荡器分成正弦波振荡器和非正弦波振荡器两大类。

前者能产生正弦波,后者能产生矩形波、三角波、锯齿波等。

在此次的通信电子线路课程设计中,我选做的是电感三点式振荡设计,通过为时一周的上机实验,我学到了很多书本之外的知识,在老师的指导下达到实验设计的要求指标,并且完成了低频、中频到高频的过渡,同时利用傅里叶变换分析产生的振荡波形。

希望此次的课程设计能够得到老师的认可与肯定。

二零一五年七月目 录一、课程设计的目的 (2)二、课程设计的基本要求 (2)三、课程设计题目及指标 (2)四、理论基础 (3)4.1 振荡器 (3)4.2 三点式振荡器原理及分类 (3)4.3 电感三点式(哈特莱)振荡器 (4)4.4 振荡器工作原理 (5)五、振荡条件 (6)5.1自激振荡建立的过程 (6)5.2自激振荡器的电路构成 (7)5.3振荡器的起振条件 (7)5.4振荡器的平衡条件 (7)5.5振荡器平衡状态的稳定条件 (8)5.6振荡器三类条件总结 (9)5.7 振荡器的频率稳定 (9)六、电路设计 (11)6.1 设计概述 (11)6.2 电感振荡部分 (11)6.3 输出缓冲级部分 (13)七、电路调试 (14)7.1电路调试概述 (14)7.2晶体管选择 (14)7.3直流馈电线线路调试 (14)7.4振荡回路调试 (15)7.5问题总结 (17)八、实验仿真演示 (18)8.1 低频时仿真试验 (18)8.1.1电路图 (18)8.1.2示波器波形显示 (18)8.1.3 3R 4C 参数设置 (19)8.2 中频时仿真试验 (22)8.2.1电路图 (22)8.2.2 波形图 (22)8.3 高频时仿真试验 (23)8.3.1电路图 (23)8.3.2波形图 (24)九、结果分析 (28)十、心得体会 (29)十一、参考文献 (31)附录 (32)一、课程设计的目的通过课程设计,加强对高频电子技术电路的理解,学会查寻资料﹑方案比较,以及设计计算等环节。

通信电子线路实训报告

一、实训背景随着信息技术的飞速发展,通信电子线路在现代社会中扮演着越来越重要的角色。

为了提高我们的专业技能,增强实际操作能力,我们选择了通信电子线路实训作为本次课程的主要内容。

通过本次实训,我们不仅加深了对通信电子线路理论知识的理解,而且掌握了通信电子线路的实际操作技能。

二、实训目的1. 理解通信电子线路的基本概念和基本原理。

2. 掌握通信电子线路的实验操作方法。

3. 培养实际动手能力,提高工程实践水平。

4. 增强团队协作意识,提高沟通协调能力。

三、实训内容本次实训主要包括以下内容:1. 通信电子线路基本概念与原理:学习通信电子线路的基本概念、基本原理以及各类电路的特性。

2. 通信电子线路实验操作:通过实验,掌握通信电子线路的实际操作方法,如电路搭建、参数测量、故障排查等。

3. 通信电子线路综合实验:完成一个通信电子线路的综合实验项目,将所学知识应用于实际项目中。

四、实训过程1. 理论讲解:首先,由指导老师对通信电子线路的基本概念、基本原理进行讲解,并介绍实验操作方法和注意事项。

2. 实验操作:按照实验指导书的要求,进行通信电子线路的实验操作。

实验内容包括:- 基本放大电路实验:搭建放大电路,测试放大倍数、带宽等参数。

- 滤波电路实验:搭建滤波电路,测试滤波效果。

- 调制与解调电路实验:搭建调制与解调电路,测试调制效果和解调效果。

3. 综合实验:完成一个通信电子线路的综合实验项目,如设计一个无线通信系统。

五、实训结果与分析1. 基本放大电路实验:通过搭建放大电路,成功实现了信号的放大。

实验结果显示,放大倍数、带宽等参数符合预期。

2. 滤波电路实验:通过搭建滤波电路,成功实现了信号的滤波。

实验结果显示,滤波效果符合预期。

3. 调制与解调电路实验:通过搭建调制与解调电路,成功实现了信号的调制与解调。

实验结果显示,调制效果和解调效果符合预期。

4. 综合实验:成功设计并搭建了一个无线通信系统,实现了信号的发射、接收和传输。

东南大学信息学院通信电子线路实验实验报告

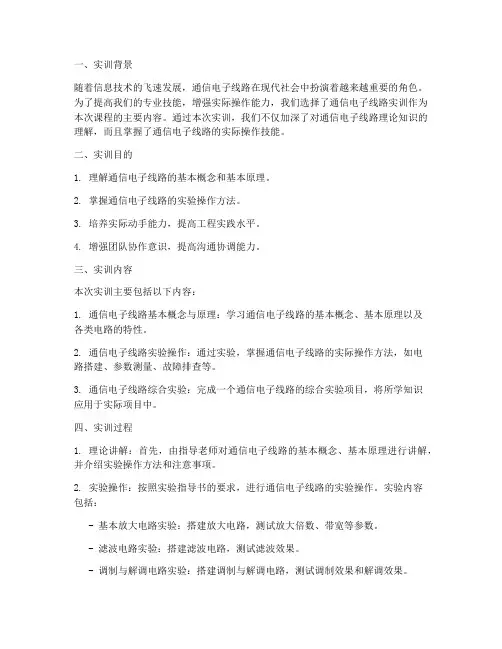

3.1 常用仪器的使用04012540 印友进一、实验内容1、说明频谱仪的主要工作原理,示波器测量精度与示波器带宽、与被测信号频率之间关系。

答:(1)频谱仪结构框图为:频谱仪的主要工作原理:①对信号进行时域的采集,对其进行傅里叶变换,将其转换成频域信号。

这种方法对于AD 要求很高,但还是难以分析高频信号。

②通过直接接收,称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。

即:信号通过混频器与本振混频后得到中频,采用固定中频的办法,并使本振在信号可能的频谱范围内变化。

得到中频后进行滤波和检波,就可以获取信号中某一频率分量的大小(帕斯瓦尔定理)。

(2)示波器的测量精度与示波器带宽、被测信号频率之间的关系:示波器的带宽越宽,在通带内的衰减就越缓慢;示波器带宽越宽,被测信号频率离示波器通带截止频率点就越远,则测得的数据精度约高。

2、画出示波器测量电源上电时间示意图,说明示波器可以捕获电源上电上升时间的工作原理。

答:上电时间示意图:工作原理:捕获这个过程需要示波器采样周期小于过渡时间。

示波器探头与电源相连,使示波器工作于“正常”触发方式,接通电源后,便有电信号进入示波器,由于示波器为“正常”触发方式,所以在屏幕上会显示出电势波形;并且当上电完成后,由于没有触发信号,示波器将不再显示此信号。

这样,就可以利用游标读出电源上电的上升时间。

3、简要说明在FM 调制过程中,调制信号的幅度与频率信息是如何加到FM 波中的?答:载波的瞬时角频率为()()c f t k u t ωωΩ=+,(其中f k 为与电路有关的调频比例常数)已调的瞬时相角为000t ()()t t c f t dt t k u t dt θωωθΩ=++⎰⎰()=所以FM 已调波的表达式为:000()cos[()]t om c f u t U t k u t dt ωθΩ=++⎰当()cos m u t U t ΩΩ=Ω时,00()cos[sin ]om c f u t U t M t ωθ=+Ω+其中f M 为调制指数其值与调制信号的幅度m U Ω成正比,与调制信号的角频率Ω反比,即m f fU M k Ω=Ω。

通信电子线路实验报告 浙江工业大学

通信电子线路实验报告金艳霞通信1202 201203110210 实验一高频谐振功率放大器一、实验目的1、进一步理解谐振功率放大器的工作原理及负载阻抗和激励信号电压变化对其工作状态的影响。

2、掌握谐振功率放大器的调谐特性和负载特性。

二、实验内容1、调试谐振功放电路特性,观察各点输出波形。

2、改变输入信号大小,观察谐振功率放大器的放大特性。

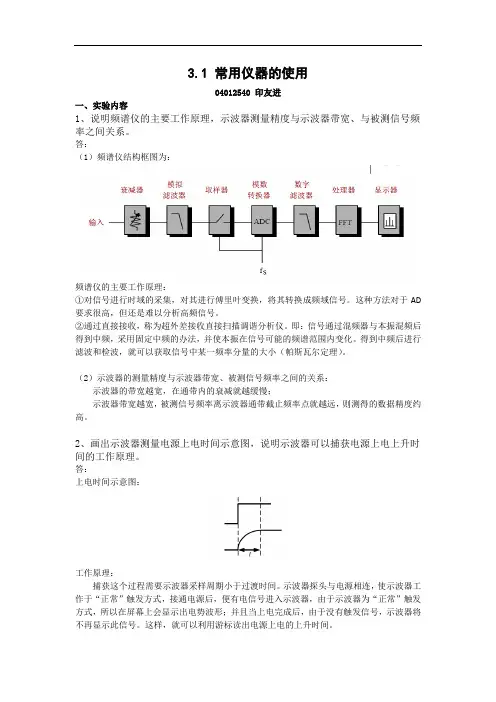

3、改变负载电阻值,观察谐振功率放大器的负载特性三、实验仪器1、BT-3频率特性测试仪(选项)一台2、高频电压表(选项)一台3、20MHz双踪模拟示波器一台4、万用表一块5、调试工具一套四、实验原理1、电路的基本原理利用选频网络作为负载回路的功率放大器称为谐振功率放大器,这是无线电发射机中的重要组成部分。

根据放大器电流导通角θ的范围可分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同类型的功率放大器。

电流导通角θ愈小,放大器的效率η愈高。

如甲类功放的θ=180,效率η最高也只能达到50%,而丙类功放的θ< 90º,效率η可达到80%,甲类功率放大器适合作为中间级或输出功率较小的末级功率放大器。

丙类功率放大器通常作为末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。

图3-1为由两级功率放大器组成的高频功率放大器电路,其中晶体管Q1组成甲类功率放大器,晶体管Q2组成丙类谐振功率放大器,这两种功率放大器的应用十分广泛。

五、实验步骤1、按下开关KE1,调节WE1,使QE1的发射极电压VE=2.2V (即使ICQ=7mA,通过测量P5与G两焊点之间的电压,见图0-2所示)。

2、连接JE2、JE3、JE4、JE5。

3、使用BT—3型频率特性测试仪,调整TE1、TE2,使得TE1初级与CE7,TE2初级与CE4谐振均在10.7MHz,同时测试整个功放单元的幅频特性曲线,使峰值在10.7MHz处(如果没有BT-3型频率特性测试仪,则这一步不作要求)。

4、从INE1处输入10.7MHz的载波信号(此信号由高频信号源提供,参考高频信号源的使用),信号大小为VP-P=250mV左右。

《通信电子线路》实验报告-高频功率放大器

《通信电子线路》实验报告实验名称:高频功率放大器学院:专业班级:姓名:学号:联系方式指导教师:一、实验环境Multisim 14.0二、实验目的1、进一步了解Multisim仿真步骤,熟练操作获取波形2、仿真验证高频功率放大器原理,观察高频功率放大器工作在过压、临界、和欠压状态的波形三、实验原理和设计高频功率放大器工作在三极管截止区,导通角小于90度,属于丙类放大器。

故三极管输出波形为尖顶余弦脉冲序列(临界或欠压)或是凹顶余弦脉冲序列(过压),信号经过选频网络后,能够恢复指定频率的波形信号。

原理图如图2.1所示。

图2.1输出电流Ic和Vce 关系曲线,如图2.2图2.2四、实验步骤1,按照原理图连接电路。

2,计算电路谐振频率,画出幅频响应和相频响应。

3,选择合适的电源电压值,使三极管发射结反偏,集电结反偏。

4,调节基极偏置电压源、信号源幅度、并联回路电阻值和集电极电源,观察输出电压Vc 、输出电流ic波形,判断电路状态五、实验结果及分析1、并联谐振回路的幅频响应和相频响应,如图4.1所示图4.1并联谐振回路谐振频率为11.56MHz,与电路参数计算相吻合。

其0.707带宽为15.65MHz2、输入信号改为f= 11,56MHz,计算频谱如图4.2.1所示图4.2.1输出信号频谱如图4.2.2所示图4.2.23、观察时域波形。

调节参数Vbb= 0.7V反偏,Vi = 0.9Vrms,Vcc = 10V,波形如图4.3.1所示图4.3.1根据三极管特性,发射极反偏时,电流信号Ib需克服Vbb和Vbz才能导通,所以Ib和Ic应为尖顶余弦脉冲。

但是仿真出波形为完整余弦脉冲,不符合理论。

可能的原因有,三极管导通电压参数与理论值差异较大,发射结反偏程度低。

三极管模型不符合实际特性,无截止区。

调节Vbm,使Vi = 1.0V,其余参数不变,观察时域波形,如图4.3.2输出电压Vc产生失真,可能因放大倍数等参数不合适导致。

通信电子线路实验报告

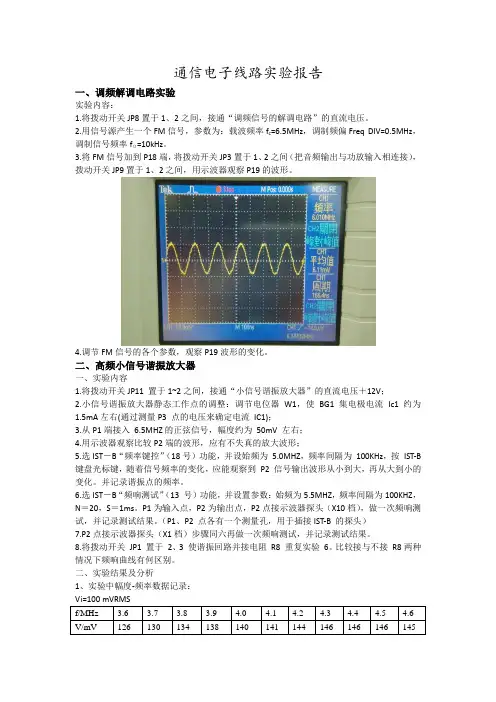

通信电子线路实验报告一、调频解调电路实验实验内容:1.将拨动开关JP8置于1、2之间,接通“调频信号的解调电路”的直流电压。

2.用信号源产生一个FM信号,参数为:载波频率f c=6.5MHz,调制频偏Freq DIV=0.5MHz,调制信号频率fΩ=10kHz。

3.将FM信号加到P18端,将拨动开关JP3置于1、2之间(把音频输出与功放输入相连接),拨动开关JP9置于1、2之间,用示波器观察P19的波形。

4.调节FM信号的各个参数,观察P19波形的变化。

二、高频小信号谐振放大器一、实验内容1.将拨动开关JP11 置于1~2之间,接通“小信号谐振放大器”的直流电压+12V;2.小信号谐振放大器静态工作点的调整:调节电位器W1,使BG1 集电极电流Ic1约为1.5mA左右(通过测量P3 点的电压来确定电流IC1);3.从P1端接入6.5MHZ的正弦信号,幅度约为50mV 左右;4.用示波器观察比较P2端的波形,应有不失真的放大波形;5.选IST-B“频率键控”(18号)功能,并设始频为5.0MHZ,频率间隔为100KHz,按IST-B 键盘光标键,随着信号频率的变化,应能观察到P2 信号输出波形从小到大,再从大到小的变化。

并记录谐振点的频率。

6.选IST-B“频响测试”(13 号)功能,并设置参数:始频为5.5MHZ,频率间隔为100KHZ,N=20,S=1ms。

P1为输入点,P2为输出点,P2点接示波器探头(X10档),做一次频响测试,并记录测试结果。

(P1、P2 点各有一个测量孔,用于插接IST-B 的探头)7.P2点接示波器探头(X1档)步骤同六再做一次频响测试,并记录测试结果。

8.将拨动开关JP1 置于2、3 使谐振回路并接电阻R8 重复实验6。

比较接与不接R8两种情况下频响曲线有何区别。

二、实验结果及分析1、实验中幅度-频率数据记录:2、实验中用IST -B “频响测试”功能测得的频响波形如下:3、实验结果分析通过MATLAB ,利用采样点频率及对应的电压值描绘出频响曲线图,如下分析:(1)从图中我们可以看出:小信号谐振放大器在谐振频率两侧呈现的是衰减的趋势,由于谐振回路中电感品质因数Q 有限,因此频响并不关于谐振点呈现重中心对称的结论。

通信电子线路实验报告

中南大学《通信电子线路》实验报告学院信息科学与工程学院题目调制与解调实验学号专业班级姓名指导教师实验一振幅调制器一、实验目的:1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。

2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数测量与计算的方法。

4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。

二、实验内容:1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。

2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

3.实现抑止载波的双边带调幅波。

三、基本原理幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。

变化的周期与调制信号周期相同。

即振幅变化与调制信号的振幅成正比。

通常称高频信号为载波信号。

本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ高频信号。

1KHZ的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为产生调幅信号的装置。

在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图2-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。

图2-1 MC1496内部电路图用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-2所示,图中VR8用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。

器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

通信电子电路高频实验报告

实验一高频小信号谐振放大器一、实验目的1.高频小信号谐振放大器的工作原理及电路构成和电路元器件的作用。

2.了解高频小信号的质量指标和谐振放大器的性能。

3.掌握L,C参数对谐振频率的影响。

4.分析单调谐回路放大器的质量指标,测量电压增益,测量功率增益;测量放大器的频率。

二、预习要求1.复习高频小信号放大器的功用。

答:高频小信号放大器主要用于放大高频小信号, 属于窄带放大器。

由于采用谐振回路作负载,解决了放大倍数、通频带宽、阻抗匹配等问题,高频小信号放大器又称为小信号放谐振放大器。

就放大过程而言,电路中的晶体管工作在小信号放大区域中,非线性失真很小。

一方面可以对窄带信号实现不失真放大,另一方面又对带外信号滤除, 有选频作用。

2.高频小信号放大器,按有源器件分可分为:_以分立元件为主的集中选频放大器__,_以集成元件为主的集中选频放大器_;按频带宽度可分为:_窄带放大器_,宽带放大器。

三、实验内容1.参照电路原理图1-1连线。

,计算回路电容和回路2.图1-1为一单调谐回路中频放大器,已知工作频率f电感。

图1-1 小信号谐振放大器1.在选用三极管时要查晶体管手册,使参数合理。

2.观察瞬态分析的波形输出及频谱分析是否合理。

3.在pspice中设定:参数,AC=100mV、V OFF =0V,Vampl=300mV,freq=10MegHz。

V2参数CD=12V。

V1在AC Sweep中设定参数:①在AC Sweep Type中选 Decade。

②在Sweep Parameters 中选pts/Decade为20、Stort Fred为10k、End Fred为500MEG。

、Lntervat为10。

③AC Sweep Type中选 Output Voltoge为V(A)、1/V为V1四、实验报告1.根据输入信号的幅度和频率,测出输出信号的幅度和频率,完成表1-12.画出输入信号和输出信号的波形;(根据图形输出)仿真图如下:3.分析单调谐回路谐振放大器的质量指标:(1)测量电压增益;=60Au=UoUi(2)测量放大器的通频带;谐振回路的通频带:BW=fH-fL =0.02MHz实验二三点式振荡器一、实验目的1.熟悉三点式振荡器的工作原理及电路构成。

《通信电子线路》实验报告

输入信号Vi(mv)TP3

200mv

输入信号fs(MHz)

输出信号Vo(v)TP1

增益(dB)

通频带特性测试:(1)

输入信号fs(KHz)

465KHz

输入信号Vi(mv)TP6

50

100

150

200

输出信号Vo(v)TP7

增益Avo(dB)

动态曲线: 幅度-频率特性曲线:

(2)调节输入信号频率,测试并计算出。

二极管双平衡混频器的基本工作原理是利用二极管伏安特性的非线性。众所周知,二极管的伏安特性为指数律,用幂级数展开为

当加到二极管两端的电压v为输入信号VS和本振电压VL之和时,V2项产生差频与和频。其它项产生不需

要的频率分量。由于上式中u的阶次越高,系数越小。因此,对差频与和频构成干扰最严重的是v的一次方项(因其系数比v2项大一倍)产生的输入信号频率分量和本振频率分量。

由图2-2(a)和(b)可以看出,VL单独作用在RL上所产生的ωL分量,相互抵消,故RL上无ωL分量。由VS产生的分量在VL上正下负期间,经D3产生的分量和经D4产生的分量在RL上均是自下经上。但在VL下正上负期间,则在RL上均是自上经下。即使在VL一个周期内,也是互相抵消的。但是VL的大小变化控制二极管电流的大小,从而控制其等效电阻,因此VS在VL瞬时值不同情况下所产生的电流大小不同,正是通过这一非线性特性产生相乘效应,出现差频与和频。

输入信号fs(MHz)

输出信号Vo(v)TP1

增益(dB)

调节输入信号频率,测试并计算出。

谐振曲线的矩形系数测试:

(1)调节信号频率,测试并计算出。

(2)计算矩形系数。

(1)用示波器观测TP6,调节①号板信号源模块,使之输出幅度为150mV、频率为465KHz正弦波信号。

中南大学通信电子线路实验报告详解

中南大学《通信电子线路》实验报告学院信息科学与工程学院题目调制与解调实验学号专业班级姓名指导教师实验一振幅调制器一、实验目的:1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。

2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数测量与计算的方法。

4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。

二、实验内容:1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。

2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

3.实现抑止载波的双边带调幅波。

三、基本原理幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。

变化的周期与调制信号周期相同。

即振幅变化与调制信号的振幅成正比。

通常称高频信号为载波信号。

本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ高频信号。

1KHZ的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为产生调幅信号的装置。

在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图2-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。

图2-1 MC1496内部电路图用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-2所示,图中VR8用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。

器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LC与晶体振荡器

实验报告

班别:信息xxx班

组员:

指导老师:xxx

一、实验目的

1)、了解电容三点式振荡器和晶体振荡器的基本电路及其工作原理。

2)、比较静态工作点和动态工作点,了解工作点对振荡波形的影响。

3)、测量振荡器的反馈系数、波段复盖系数、频率稳定度等参数。

4)、比较LC 与晶体振荡器的频率稳定度。

二、实验预习要求

实验前,预习教材:“电子线路非线性部分”第3章:正弦波振荡器;“高频电子线路”第四章:正弦波振荡器的有关章节。

三、实验原理说明

三点式振荡器包括电感三点式振荡器(哈脱莱振荡器)和电容三点式振荡器(考毕兹振荡器),其交流等效电路如图1-1。

1、起振条件

1)、相位平衡条件:X ce 和X be 必 需为同性质的电抗,X cb 必需为异性质

的电抗,且它们之间满足下列关系:

2)、幅度起振条件: 图1-1 三点式振荡器

式中:q m ——晶体管的跨导, F U ——反馈系数, A U ——放大器的增益,

LC

X X X X Xc o C L ce be 1 |||| )(=

-=+-=ω,即)(Au

1

* 'ie L oe m q q q Fu q ++

>

q ie——晶体管的输入电导,

q oe——晶体管的输出电导,

q'L——晶体管的等效负载电导,

F U一般在0.1~0.5之间取值。

2、电容三点式振荡器

1)、电容反馈三点式电路——考毕兹振荡器

图1-2是基本的三点式电路,其缺点是晶体管的输入电容C i和输出电容Co对频率稳定度的影响较大,且频率不可调。

L1L1

(a)考毕兹振荡器(b)交流等效电路

图1-2 考毕兹振荡器

2)、串联改进型电容反馈三点式电路——克拉泼振荡器

电路如图1-3所示,其特点是在L支路中串入一个可调的小电容C3,并加大C1和C2的容量,振荡频率主要由C3和L决定。

C1和C2主要起电容分压反馈作用,从而大大减小了C i和C o对频率稳定度的影响,且使频率可调。

(a)克拉泼振荡器(b)交流等效电路

图1-3 克拉泼振荡器

3)、并联改进型电容反馈三点式电路——西勒振荡器

电路如图1-4所示,它是在串联改进型的基础上,在L1两端并联一个小电容C4,调节C4可改变振荡频率。

西勒电路的优点是进一步提高电路的稳定性,振荡频率可以做得较高,该电路在短波、超短波通信机、电视接收机等高频设备中得到非常广泛的应用。

本实验箱所提供的LC振荡器就是西勒振荡器。

C4

(a)西勒振荡器(b)交流等效电路

图1-4 西勒振荡器

3、晶体振荡器

本实验箱提供的晶体振荡器电路为并联晶振

四、实验设备图1-5 皮尔斯振荡器

TKGPZ-1型高频电子线路综合实验箱;

双踪示波器;

频率计;

繁用表。

五、实验内容与步骤

开启实验箱,在实验板上找到与本次实验内容相关的单元电路,并对照实验原理图,认清各个元器件的位置与作用,特别是要学会如何使用“短路帽”来切换电路的结构形式。

作为第一次接触本实验箱,特对本次实验的具体线路作如下分析,如图1-6所示(见图1-6)。

电阻R101~R106为三极管BG101提供直流偏置工作点,电感L101既为集电极提供直流通路,又可防止交流输出对地短路,在电阻R105上可生成交、直流负反馈,以稳定交、直流工作点。

用“短路帽”短接切换开关K101、K102、K103的1和2接点(以后简称“短接K xxx╳-╳”)便成为LC西勒振荡电路,改变C107可改变反馈系数,短接K101、K102、K1032-3,并去除电容C107后,便成为晶体振荡电路,电容C106起耦合作用,R111为阻尼电阻,

R101

图1-6 LC与晶体振荡器实验电原理图

用于降低晶体等效电感的Q值,以改善振荡波形。

在调整LC振荡电路静态工作点时,应短接电感L102(即短接K104 2-3)。

三极管BG102等组成射极跟随电路,提供低阻抗输出。

本实验中LC振荡器的输出频率约为1.5MHz,晶体振荡器的输出频率为10MHz,调节电阻R110,可调节输出的幅度。

经过以上的分析后,可进入实验操作。

接通交流电源,然后按下实验板上的+12V总电源开关K1和实验单元的电源开关K100,电源指示发光二极管D4和D101点亮。

(一)、调整和测量西勒振荡器的静态工作点,并比较振荡器射极直流电压(U e、U eq)和直流电流(I e、I eq):

1、组成LC西勒振荡器:短接K1011-

2、K1021-2、K103 1-2、K1041-2,并在C107处插入1000p的电容器,这样就组成了与图1-4完全相同的LC西勒振荡器电路。

用示波器(探头衰减10)在测试点TP102观测LC振荡器的输出波形,再用频率计测量其输出频率。

2、调整静态工作点:短接K104 2-3(即短接电感L102),使振荡器停振,并测量三极管BG101的发射极电压U eq;然后调整电阻R101的值,使U eq=0.5V,

并计算出电流I eq(=0.5V/1K=0.5mA)。

3、测量发射极电压和电流:短接K104 1-2,使西勒振荡器恢复工作,测量BG102的发射极电压U e和I e。

4、调整振荡器的输出:改变电容C110和电阻R110值,使LC振荡器的输出频率f0为1.5MHz,输出幅度V Lo为1.5V P-P。

(二)、观察反馈系数K fu对振荡电压的影响:

由原理可知反馈系数K fu=C106/C107。

按下表改变电容C107的值,在TP102处测量振荡器的输出幅度V L(保持U eq=0.5V),记录相应的数据,并绘制V L=f(C)曲线。

(三)、测量振荡电压V L与振荡频率f之间的关系曲线,计算振荡器波段复盖系数f max/ f min:

选择测试点TP102,改变C110值,测量V L随f的变化规律,并找出振荡器的最高频率f max和最低频率f min。

(四)、观察振荡器直流工作点I eq 对振荡电压V L 的影响:

保持C 107=1000p ,U eq =0.5V ,f o =1.5MHz 不变,然后按以上调整静态工作点的方法改变I eq ,并测量相应的V L ,且把数据记入下表。

(五)、比较两类振荡器的频率稳定度: 1、LC 振荡器

保持C 107=1000p ,U eq =0.5V ,f 0=1.5MHz 不变,分别测量f 1在TP 101处和f 2在TP 102处的频率,观察有何变化?

2、晶体振荡器

短接K 101、K 102、K 1032-3,并去除电容C 107,再观测TP 102处的振荡波

形,记录幅度V L 和频率f 0之值。

波形: 幅度V L = 频率f 0= 。

然后将测试点移至TP 101处,测得频率f 1 = 。

(MHZ)

V

根据以上的测量结果,试比较两种振荡器频率的稳定度△f/ f 0 :

六、预习思考题

1、静态和动态直流工作点有何区别?如何测定?

2、本电路采用何种形式的反馈电路?反馈量的大小对电路有何影响?

3、试分析C 103、L 102对晶振电路的影响?

4、射极跟随电路有何特性?本电路为何采用此电路?

七、实验注意事项

1、本实验箱提供了本课程所有的实验项目,每次实验通常只做其中某

一个单元电路的实验,因此不要随意操作与本次实验无关的单元电路。

2、用“短路帽”换接电路时,动作要轻巧,更不能丢失“短路帽”,以 免影响后续实验的正常进行。

3、在打开的实验箱箱盖上不可堆放重物,以免损坏机箱的零部件。

4、实验完毕时必须按开启电源的逆顺序逐级切换相应的电源开关。

八、实验报告

1、整理实验数据,绘画出相应的曲线。

2、总结对两类振荡器的认识。

3、实验的体会与意见等。

%

%100/)(/ % %100/)(/ 010

00100=*=∆=*=∆-

-f f f f f f f f f f LC 晶体振荡器振荡器。