河中石兽及对比阅读

欧阳修《卖油翁》和纪昀《河中石兽》文言文比较阅读及译文

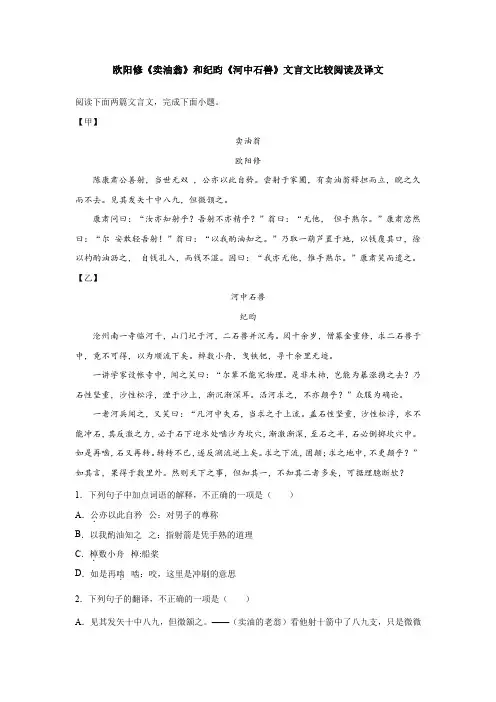

欧阳修《卖油翁》和纪昀《河中石兽》文言文比较阅读及译文阅读下面两篇文言文,完成下面小题。

【甲】卖油翁欧阳修陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。

尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。

见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。

”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。

”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。

因曰:“我亦无他,惟手熟尔。

”康肃笑而遣之。

【乙】河中石兽纪昀沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.公.亦以此自矜公:对男子的尊称B.以我酌油知之.之:指射箭是凭手熟的道理C.棹.数小舟棹:船桨D.如是再啮.啮:咬,这里是冲刷的意思2.下列句子的翻译,不正确的一项是()A.见其发矢十中八九,但微颔之。

——(卖油的老翁)看他射十箭中了八九支,只是微微点点头。

B.以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

——把一块钱盖在葫芦口上,慢慢地把油注入葫芦里。

C.是非木杮,岂能为暴涨携之去?——这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?D.求之地中,不更颠乎?——在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?3.下列对选文的理解,不正确的一项是()A.两文都是笔记小说。

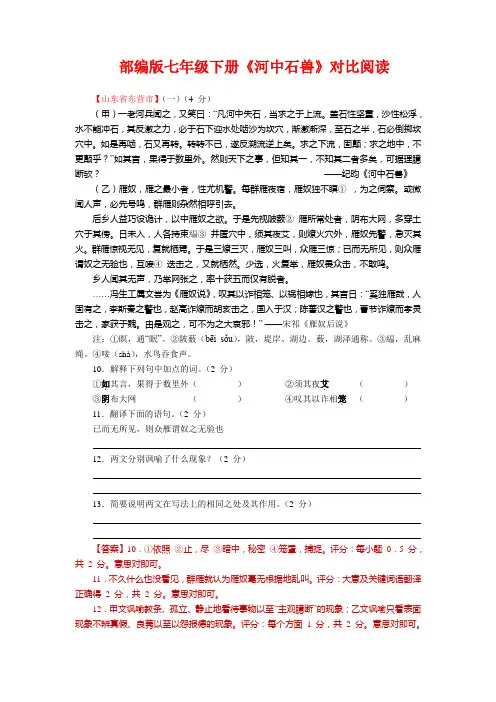

部编版七年级下册《河中石兽》对比阅读

部编版七年级下册《河中石兽》对比阅读【山东省东营市】(一)(4 分)(甲)一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?——纪昀《河中石兽》(乙)雁奴,雁之最小者,性尤机警。

每群雁夜宿,雁奴独不瞑①,为之伺察。

或微闻人声,必先号鸣,群雁则杂然相呼引去。

后乡人益巧设诡计,以中雁奴之欲。

于是先视陂薮②雁所常处者,阴布大网,多穿土穴于其傍。

日未入,人各持束緼③并匿穴中,须其夜艾,则燎火穴外,雁奴先警,急灭其火。

群雁惊视无见,复就栖焉。

于是三燎三灭,雁奴三叫,众雁三惊;已而无所见,则众雁谓奴之无验也,互唼④迭击之,又就栖然。

少选,火复举,雁奴畏众击,不敢鸣。

乡人闻其无声,乃举网张之,率十获五而仅有脱者。

……冯生工属文尝为《雁奴说》,叹其以诈相笼、以祸相嫁也,其言日:“奚独雁哉,人固有之,李斯秦之警也,赵高诈燎而胡亥击之,国入于汉;陈蕃汉之警也,曹节诈燎而孝灵击之,家获于魏。

由是观之,可不为之大哀邪!”——宋祁《雁奴后说》注:①瞑,通“眠”。

②陂薮(bēi sǒu),陂,堤岸、湖边。

薮,湖泽通称。

③緼,乱麻绳。

④唼(shà),水鸟吞食声。

10.解释下列句中加点的词。

(2 分)①如.其言,果得于数里外()②须其夜艾.()③阴.布大网()④叹其以诈相笼.()11.翻译下面的语句。

(2 分)已而无所见,则众雁谓奴之无验也12.两文分别讽喻了什么现象?(2 分)13.简要说明两文在写法上的相同之处及其作用。

(2 分)【答案】10.①依照②止,尽③暗中,秘密④笼罩,捕捉。

评分:每小题0.5 分,共2 分。

意思对即可。

11.不久什么也没看见,群雁就认为雁奴毫无根据地乱叫。

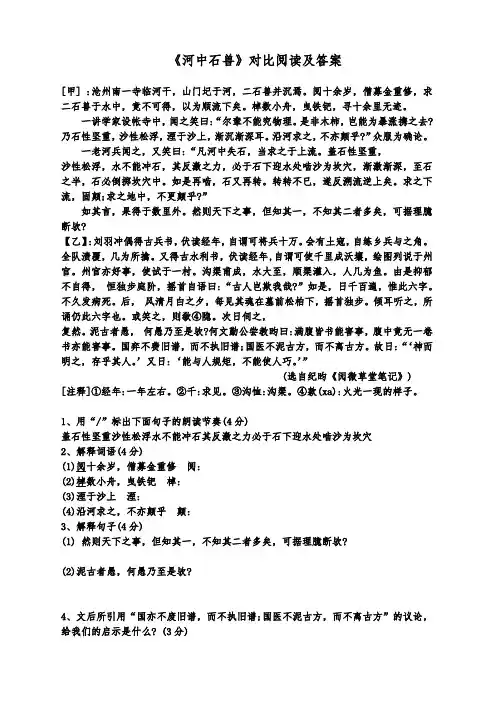

七年下《河中石兽》对比阅读

《河中石兽》对比阅读及答案[甲] :沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【乙】:刘羽冲偶得古兵书,伏读经年,自谓可将兵十万。

会有土寇,自练乡兵与之角。

全队溃覆,几为所擒。

又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成沃壤,绘图列说于州官。

州官亦好事,使试于一村。

沟渠甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。

由是抑郁不自得,恒独步庭阶,摇首自语曰:“古人岂欺我哉?”如是,日千百遍,惟此六字。

不久发病死。

后,风清月白之夕,每见其魂在墓前松柏下,摇首独步。

倾耳听之,所诵仍此六字也。

或笑之,则欷④隐。

次日伺之,复然。

泥古者愚,何愚乃至是欤?何文勤公尝教昀曰:满腹皆书能害事,腹中竟无一卷书亦能害事。

国弈不费旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方。

故日:“‘神而明之,存乎其人。

’又日:‘能与人规矩,不能使人巧。

’”(选自纪昀《闶微草堂笔记》) [注释]①经年:一年左右。

②千:求见。

③沟恤:沟渠。

④款(xa):火光一现的样子。

1、用“/”标出下面句子的朗读节奏(4分)盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反激之力必于石下迎水处啮沙为坎穴2、解释词语(4分)(1)阅十余岁,僧募金重修阅:(2)棹数小舟,曳铁钯棹:(3)湮于沙上湮:(4)沿河求之,不亦颠乎颠:3、解释句子(4分)(1) 然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(2)泥古者愚,何愚乃至是欤?4、文后所引用“国亦不废旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方”的议论,给我们的启示是什么? (3分)5、河中石兽这个故事说明了一个什么道理? (2分)6、古人欺骗刘羽冲了吗?根据文意,用自己的话简要回答。

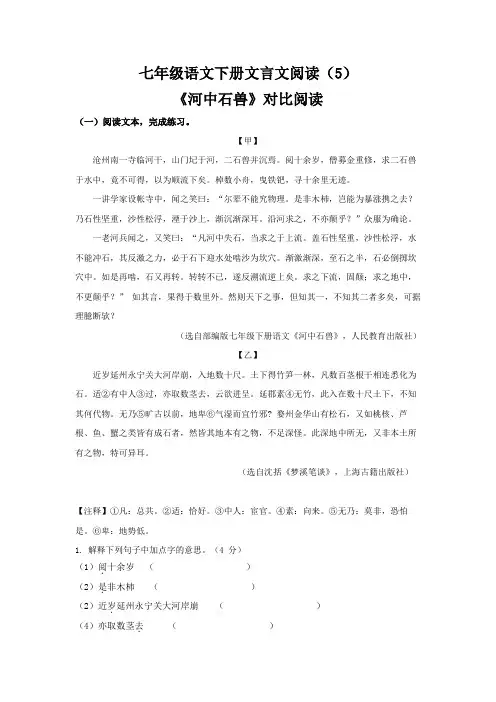

江苏省部编版七年级语文下册文言文阅读练习(5)——《河中石兽》对比阅读(带答案)

七年级语文下册文言文阅读(5)《河中石兽》对比阅读(一)阅读文本,完成练习。

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(选自部编版七年级下册语文《河中石兽》,人民教育出版社)【乙】近岁延州永宁关大河岸崩,入地数十尺。

土下得竹笋一林,凡数百茎根干相连悉化为石。

适②有中人③过,亦取数茎去,云欲进呈。

延郡素④无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。

无乃⑤旷古以前,地卑⑥气湿而宜竹邪? 婺州金华山有松石,又如桃核、芦根、鱼、蟹之类皆有成石者,然皆其地本有之物,不足深怪。

此深地中所无,又非本土所有之物,特可异耳。

(选自沈括《梦溪笔谈》,上海古籍出版社)【注释】①凡:总共。

②适:恰好。

③中人:宦官。

④素:向来。

⑤无乃:莫非,恐怕是。

⑥卑:地势低。

1. 解释下列句子中加点字的意思。

(4 分)(1)阅.十余岁()(2)是.非木杮()(2)近岁.延州永宁关大河岸崩()(4)亦取数茎去.()2. 用“/”划分句子停顿,限两处。

(2 分)凡数百茎根干相连悉化为石3. 用现代汉语解释下面句子。

(5 分)(1)如其言,果得于数里外。

(2)延郡素无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。

4. 根据文章内容填空。

(3 分)【甲】文中老河兵根据实际经验,在寻求河中石兽的过程中,综合考虑了石性、沙性、水流运动等因素,得出让人叹服的推断:“”(用原文语句填空)。

河中石兽对比阅读(含答案)

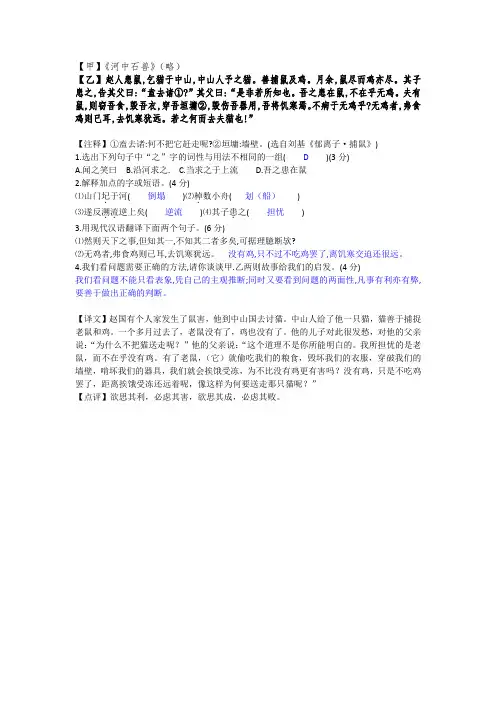

【甲】《河中石兽》(略)【乙】赵人患鼠,乞猫于中山,中山人予之猫。

善捕鼠及鸡。

月余,鼠尽而鸡亦尽。

其子患之,告其父曰:“盍去诸①?”其父曰:“是非若所知也。

吾之患在鼠,不在乎无鸡。

夫有鼠,则窃吾食,毁吾衣,穿吾垣墉②,毁伤吾器用,吾将饥寒焉。

不病于无鸡乎?无鸡者,弗食鸡则已耳,去饥寒犹远。

若之何而去夫猫也!”【注释】①盍去诸:何不把它赶走呢?②垣墉:墙壁。

(选自刘基《郁离子·捕鼠》)1.选出下列句子中“之”字的词性与用法不相同的一组( D )(3分)A.闻之笑曰B.沿河求之.C.当求之于上流D.吾之患在鼠2.解释加点的字或短语。

(4分)⑴山门圮.于河( 倒塌)⑵棹.数小舟( 划(船))⑶遂反溯流..逆上矣( 逆流)⑷其子患.之( 担忧)3.用现代汉语翻译下面两个句子。

(6分)⑴然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?⑵无鸡者,弗食鸡则已耳,去饥寒犹远。

没有鸡,只不过不吃鸡罢了,离饥寒交迫还很远。

4.我们看问题需要正确的方法,请你谈谈甲.乙两则故事给我们的启发。

(4分)我们看问题不能只看表象,凭自己的主观推断;同时又要看到问题的两面性,凡事有利亦有弊,要善于做出正确的判断。

【译文】赵国有个人家发生了鼠害,他到中山国去讨猫。

中山人给了他一只猫,猫善于捕捉老鼠和鸡。

一个多月过去了,老鼠没有了,鸡也没有了。

他的儿子对此很发愁,对他的父亲说:“为什么不把猫送走呢?”他的父亲说:“这个道理不是你所能明白的。

我所担忧的是老鼠,而不在乎没有鸡。

有了老鼠,(它)就偷吃我们的粮食,毁坏我们的衣服,穿破我们的墙壁,啃坏我们的器具,我们就会挨饿受冻,为不比没有鸡更有害吗?没有鸡,只是不吃鸡罢了,距离挨饿受冻还远着呢,像这样为何要送走那只猫呢?”【点评】欲思其利,必虑其害,欲思其成,必虑其败。

【甲】《河中石兽》(略)【乙】余十一二岁时,闻从叔灿若公言:里有齐某者,以罪戍黑龙江,殁(mò死)数年矣。

《河中石兽》比较阅读5篇(历年中考语文文言文阅读试题汇编)(含答案与翻译)(截至2020年)

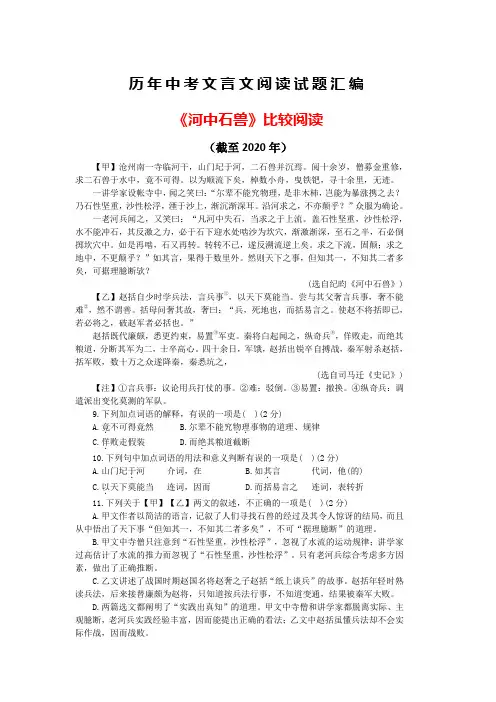

历年中考文言文阅读试题汇编《河中石兽》比较阅读(截至2020年)【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(选自纪昀《河中石兽》) 【乙】赵括自少时学兵法,言兵事①,以天下莫能当。

尝与其父奢言兵事,奢不能难②,然不谓善。

括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。

使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。

”赵括既代廉颇,悉更约束,易置③军吏。

秦将白起闻之,纵奇兵④,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒高心。

四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括,括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之,(选自司马迁《史记》) 【注】①言兵事:议论用兵打仗的事。

②难:驳倒。

③易置:撤换。

④纵奇兵:调遣派出变化莫测的军队。

9.下列加点词语的解释,有误的一项是( )(2分)A.竟.不可得竟然B.尔辈不能究物理..事物的道理、规律C.佯.败走假装D.而绝.其粮道截断10.下列句中加点词语的用法和意义判断有误的一项是( )(2分)A.山门圮于.河介词,在B.如其.言代词,他(的)C.以.天下莫能当连词,因而D.而.括易言之连词,表转折11.下列关于【甲】【乙】两文的叙述,不正确的一项是( )(2分)A.甲文作者以简洁的语言,记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,而且从中悟出了天下事“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。

对比阅读 最新 最完整

《河中石兽》对比阅读11篇含答案和翻译2019年6月整理11篇对比阅读目录:1.河堤决口时很多棒椎鱼2.南岐大脖子3.黔无驴,老虎试探驴4.杜处士好书画5.官夫人被割耳朵但治疗6.雁奴7.齐某者卖豆丸收父亲尸骨8.赵人患鼠,乞猫吃了鸡9.赵括纸上谈兵10.刘羽冲按古书打仗治水患11.农夫耕于田,数息而后一锄1.【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【乙】居卫河侧者言:河之将决,中流之水必凸起,高于两岸;然不知其在何处也。

至棒椎鱼集于一处,则所集之处不一两日溃矣。

父老相传,验之百不失一。

棒椎鱼者,象其形而名,平时不知在何所,网钓亦未见得之者,至河暴涨乃麇①至。

护堤者见其以首触岸,如万杵齐筑,则决在斯须间矣,岂非数哉!然唐尧洪水,天数也;神禹随刊②,则人事也。

惟圣人能知天,惟圣人不委过于天,先事而绸缪,后事而补救,虽不能消弭,亦必有所挽回。

——《阅微草堂笔记》【注释】①麇(qún):成群。

②随刊:实地勘察,因势利导。

1.解释下列加点词在文中的意思。

(4 分)(1)尔辈不能究物理物理: (2)啮沙为坎穴啮:(3)象其形而名名:(4)虽不能消弭虽:2.下列对画波浪线句子的断句,正确的一项是()(3 分)A.护堤者/见其以/首触岸,如万杵/齐筑B.护堤者/见其以首/触岸,如万杵/齐筑C.护堤者/见其/以首触岸,如/万杵齐筑 C.护堤者见/其/以首触岸,如/万杵齐筑3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

《河中石兽》对比阅读2021年湖南岳阳中考语文古文阅读题(附答案解析)

《河中石兽》比照阅读2021年湖南岳阳中考语文古文阅读题(附答案解析)阅读下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?” 如其言,果得于数里外。

然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(纪啊《河中石兽》节选)【乙】蜀中有杜处土好书画,所宝以百数,有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑日:“此画斗牛也。

牛斗力在角,尾搐①入两股间,今乃掉②尾而斗,谬矣。

“处土笑而然之。

古语云:“耕当问奴,织当问婢。

“不可改也。

选自《苏东坡文集》【注释】①搐chtl:肌肉抽缩,止匕旨“夹”。

②掉:摆动,摇。

11.以下加点词语解释不正确的一项为哪一项()A.可据理臆断欤?(主观地判断)B.啮沙为坎穴(牙齿)• • •C.所宝以百数(珍藏)D. 一日曝书画(晾晒)• •12.根据文意,用给文中两个画横线句子断句。

(限断一处)(1)遂反溯流逆上矣(2)处土笑而然之.翻译文言文时,将句子中的省略成分补充完整,有助于我们正确理解句子的意思,请在括号里写出省略的局部。

一日①()曝书画,有一牧童见之,②()拊掌大笑日…….用现代汉语翻译下面句子。

凡河中失石,当求之于上流。

13.甲乙两文阐述了一个相同的道理:o【答案】11.B12. (1)遂反溯流/逆上矣(2)处土/笑而然之13.①.处土②.那么.但凡落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

14.例如一:考虑问题不能主观臆断。

应该尊重事实,不能想当然。

例如二:要注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知。

【解析】【分析】【11题详解】B.句意:一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。

啮,咬,这里为冲刷的意思。

部编版 七年级语文 下学期 文言文 河中石兽 对比阅读 练习题(含解析答案)

七年级语文《河中石兽》对比阅读练习题一、对比阅读阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石善于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑日:“尔辈不能究物理。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒榔坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(二)河间①有游僧②,卖药于市。

先以一铜佛置案上,而盘贮药丸,佛作引手取物状。

有买者,先祷于佛,而捧盘近之。

病可治者,则丸跃入佛手;其难治者,则丸不跃。

举国信之。

后有人于所寓寺内,见其闭户研③铁屑,乃悟其盘中之丸,必丰有铁屑,半无铁屑;其佛手必磁石为之,而装金于外。

验之信然,其术乃败。

(选自《阅微草堂笔记》)注:①河间:地名。

②游僧:云游四方的和尚。

③研:研磨。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.临沧州南一寺临.河干/执策而临.之(《马说》)B.耳渐沉渐深耳./闻寡人之耳.者(《邹忌讽齐王纳谏》)C.再如是再.啮/再.而衰(《曹刿论战》)D.已转转不已./是亦不可以已.乎(《鱼我所欲也》)2.把语段(一)中画横线的句子翻泽成现代汉语。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

3.在语段(一)中老河兵“凡河中失石,当求之于上流”的论断是综合分析了哪些因素得出的?从其“老河兵”的身份看,他能作出正确推断的根本原因是什么?4.结合文章内容谈谈纪昀对他笔下的讲学家和游僧分别持什么态度。

【答案】1.D2.不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。

《河中石兽》对比阅读doc资料

白游僧盘中的药丸,一定有一半混有铁屑,有一半没有混铁屑,那佛手一定是

用磁石做的,只不过在外面镀一层金 ( 以掩人耳目 ) ,经过检验这件事,果然如

此,那个游僧骗人的花招也就败露了。

二、阅读下面的文言文,回答后面的问题。

【甲】河中石兽

① 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重

修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余

“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

【注解】①杜处士:姓杜的读书人。②戴嵩:唐代画家,韩滉弟子。③拊:

拍。④搐 chù:收缩。此指“夹”。 ⑤掉:摆动。

1. 解释下面句中加点词语。( 4 分)

( 1)阅十余岁.(

(

)书画

),僧募金重修

(2)一日曝.

( 3)沿河求之,不亦颠.(

(

)间

)乎? ( 4)尾搐入两股.

里无迹。

② 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为

暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不

亦颠乎?”众服为确论。

③ 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,

沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐

深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流

断。( 1 分)讲学家知其一,不知其二,所以作出了错误的判断。( 1 分)

( 2)实际经验有时比书本知识更可靠( 1 分),老河兵熟悉河流,富有实际经 验,所以能作出正确的判断。( 1 分)乙文示例:( 1)做什么事都应该尊重事

实,不能想当然。( 1 分)戴嵩画画,没有仔细观察斗牛,而是想当然认为斗 牛时牛的尾巴是翘起(摆动)的,所以画错了。( 1 分)

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《河中石兽》纪昀

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上;渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤主旨点拨:

本文围绕石兽的搜寻工作展开叙述,是一则非常有教育意义的寓言故事,表达了作者对学者之流一知半解而又自以为是之人的嘲讽,告诉了人们认识事物需要全面深入地调查探究这一道理。

学而思之:

1.这个故事说明了一个什么道理

2.为什么讲学家的结论是荒唐的,而老河兵的结论是正确的请根据文意,用自己的话简要回答。

3.文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味

4,文中寺僧、讲学家、老河兵各自表现出的性格特征是什么

5.文中讲到了哪几种寻找石兽的方法他们各自的根据是什么

重点字词

(一)重点词

1.临、河干【句子】沧州南一寺临河干【解释】临:河干:2.圮、于【句子】山门圮于河【解释】圮:于:3.并、焉【句子】二石兽并沉焉【解释】并:焉:4.阅、岁【句子】阅十余岁【解释】阅:岁:5.求【句子】求石兽于水中【解释】

6.以为、矣【句子】以为顺流下矣【解释】以为:矣:7.棹、数【句子】掉数小舟【解释】掉:数:8.曳【句子】曳铁钯【解释】拖:

9.迹【句子】无迹【解释】

10.闻、之【句子】闻之笑日【解释】闻:之:

11.尔辈、究、物理【句子】尔辈不能究物理【解释】尔辈:究:物理:

12.湮【句子】湮于沙上【解释】

13、凡、失石【句子】凡河中失石

【解释】凡:失石:

14.盖【句子】盖石性坚重【解释】15.啮、为、坎穴【句子】必于石下迎水处啮沙为坎穴

【解释】啮:为:坎穴:16.是【句子】如是再啮【解释】

17.已【句子】转转不已【解释】

18.遂、溯流【句子】遂反溯流逆上矣【解释】

19.如、言【句子】如其言【解释】

20.然则【句子】然则天下之事【解释】

21.但【句子】但知其一【解释】

22、臆断、欤【句子】可据理臆断欤【解释】

(二)词词性活用

1.棹【句子】掉数小舟【解释】

2.暴涨【句子】岂能为暴涨携之去【解释】

(三)通假字: 1.颠【句子】不亦颠乎【解释】

(四)古今异义

1.干【句子】沧州南一寺临河干【古义】【今义】2.并【句子】二石兽并沉焉【古义】【今义】3.阅【句子】阅十余岁【古义】【今义】4.物理【句子】尔辈不能究物理【古义】【今义】5.是【句子】是非木柿【古义】【今义】6.盖【句子】盖石性坚重【古义】【今义】7.已【句子】转转不已【古义】【今义】8.但【句子】但知其一【古义】【今义】(五)一词多义

1.为

【句子】岂能为暴涨携之去【解释】

【句子】众服为确论【解释】

【句子】必于石下迎水处啮沙为坎穴【解释】

2.如

【句子】如其言【解释】

【句子】如是再啮【解释】

重点句子:

1.求石兽于水中,竟不可得。

译:

2.尔辈不能究物理。

译:

3.是非木柿,岂能为暴涨携之去

译:

4.众服为确论。

译:

5.如其言,果得于数里外。

译:

6.可据理臆断欤

译:

一、解释下面加点的词语。

(1)棹.数小舟()(2)不亦颠.乎()(3)阅.十余岁()

(4)尔辈不能究物理

..()(5)但.知其一()(6)转转不已.()

(7)如.其言()(8)然则

..欤()

..天下之事()(9)可据理臆断

(10)湮.于沙上()(11)求.石兽于水中()

(12)山门圮.于河()(13)沧州南一寺临.河干()

(14)如.是再啮()(15)尔辈不能究.物理()

二、阅读课文,回答问题

1.对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”“顺流下矣”;讲学家判断其“

”,理由是“”;老水兵则判断寻找石兽应该“”是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。

(用原文回答)2.这个故事说明了一个什么道理

对比阅读之《河中石兽》与《黔之驴》

(甲文河中石兽略)

(乙)黔无驴,有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

虎见之,庞然大物也,以为神。

蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。

然往来视之,觉无异能者。

益习其声,又近出前后,终不敢搏。

稍近益狎,荡倚冲冒,驴不胜怒,蹄之。

虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大阙,断其喉,尽其肉,乃去。

1.解释下面加点的词语。

(1)棹数小舟()(2)不亦颠乎()

(3)庞然

..大物也()(4)尽其肉,乃去.()

2.下面各项中,与“其反激之力”的“之”意思相同的一项是()

A.蔽林间窥之 B.无案牍之劳形

C.小大之狱,虽不能察 D.寡助之至

3.翻译下面句子。

(1)尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去

(2)驴一鸣,虎大骇,远遁。

4.用“只知…·,不知…”概括【甲】文中讲学家和【乙】文中老虎的“知”与“不知”。

5.【甲】【乙)两文告诉我们对天下事的相同原理是什么

《河中石兽》与《农夫耕田》

(甲文河中石兽略)

【乙】农夫耕于田,数息①而后一锄。

行者见而哂②之,曰:“甚矣,农夫之惰也!数息而后锄,此田竟数月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎”

行者解衣下田,一息而数鋤,一鋤尽一身之力。

未及移时③,气竭汗雨,喘喘焉④不能作声,且仆于田。

谓农夫曰:“今而后知耕田之难也。

”

农夫曰:“非耕难,乃子之术谬矣!人之处事亦然,欲速则则不达也。

”行者服⑤而退。

(节选自《浑然子》)【注】①息:呼吸。

②哂:嘲笑,讥笑。

③移时:不多时。

④喘喘焉:气喘吁吁的样子。

焉,…的样子。

⑤服:心服口服。

1.解释下面加点的词语。

(1)求.石兽于水中()

(2)湮.于沙上()

(3)气竭.汗雨()

(4)谓.农夫曰()

2.翻译下面句子。

(1)必于石下迎水处啮沙为坎穴。

(3)子可示我以耕之术乎

3.下面对【甲】【乙】两文的理解和分析,不正确的一项是()

A.【甲】文中讲学家是从石性、沙性作分析,认为应该在原地寻找石兽。

B.【甲】文中老河兵是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到河的上游去寻找石兽。

C.【乙】文中行者解衣下田,最后倒在田里,表现出他劳动非常卖力。

D.【乙】文的这则故事告诉我们,做任何事了都不要急于求成,否则就会“欲速不达”。

4、结合甲乙两文,共同揭示了一个什么道理。